高二物理原子和原子核知识点总结备课讲稿

原子核物理学知识点总结

原子核物理学知识点总结一、原子核结构1. 原子核的构成原子核是由质子和中子组成的,质子带正电荷,中子不带电荷。

质子和中子统称为核子,它们是由夸克组成的基本粒子。

在原子核中,质子和中子以一定方式排列组合在一起,形成不同的核素。

2. 核素的表示核素是指具有相同质子数Z但中子数N不同的同位素。

核素用(Z,N)表示,其中Z为质子数,N为中子数。

例如,氢的核素包括质子数为1的氢-1、氢-2、氢-3等。

3. 核力原子核的稳定性和性质与核力密切相关。

核力是一种强相互作用力,它表现为对保持核子在原子核内相互靠近的吸引力。

核力的作用范围仅限于核子之间的短距离,因此核力是一种短程力。

核力使得原子核具有较大的结合能,使得相对论效应可以忽略而用非相对论性Schrödinger方程描述原子核结构和性质。

4. 核子排布原子核中的质子和中子排布不是随机的,而是服从一定的规律性。

据以谷间核子模型,核子排布成层状结构。

核子遵循封闭壳层规律,即壳层填充遵循类似电子壳层填充的方式。

这种壳层结构决定了原子核的稳定性和衰变模式。

二、核稳定性和核衰变1. 核稳定性原子核的稳定性与核子的排布和核力的作用密切相关。

一般来说,具有特定数目的质子和中子的核素更加稳定。

这些核素对应于壳层填充的情况,可以通过满足塞贝格定律来预测核素的稳定性。

2. 核衰变核衰变是指原子核放射出射线或粒子而转变成其他核素的过程。

常见的核衰变方式包括α衰变、β衰变、γ衰变等。

核衰变是由原子核内部的不稳定性导致的,通过放射性衰变测定技术来测量放射性核素的活度。

核衰变可以用一级衰变方程来描述放射性物质的衰变过程。

三、核反应1. 核裂变核裂变是指重核物质被中子轰击后裂变成两个或多个亚稳核并释放出中子和能量的过程。

核裂变是一种放射性过程,通过核裂变反应可以产生大量热能,被广泛应用于核能发电和核武器等领域。

2. 核聚变核聚变是指轻核物质在高温高压条件下融合成重核物质的过程。

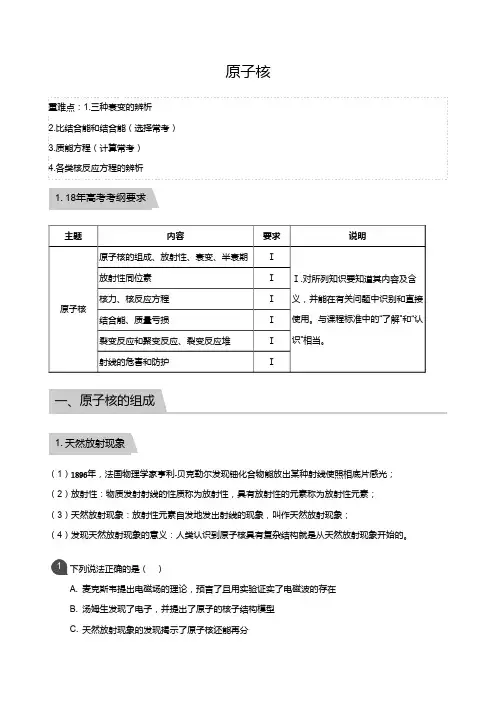

高考物理原子核知识点总结

高考物理原子核知识点总结物理是高考中的一门重要科目,而原子核是其中的一个重要知识点。

原子核是物质的基本组成单位之一,研究原子核的性质对于理解物质的本质和原子结构非常重要。

本文将对高考物理中的原子核知识点进行总结,旨在帮助考生提升对这一知识点的理解和掌握。

一、原子核的基本结构原子核由质子和中子组成,质子带正电,中子带中性。

质子和中子的质量几乎相等,质子的质量约为1.67×10^-27千克。

原子核的直径约为10^-15米,相比于整个原子而言非常小。

质子和中子集中在原子核中心,而外部则通过电子云来保持整个原子的稳定。

二、原子核的组成原子核的组成与原子的元素有关。

在同一元素的原子核中,质子的数量是固定的,称为元素的原子序数,决定了一个元素的化学性质。

例如,氢原子核中只有一个质子,氧原子核中有8个质子。

而中子的数量可以有所不同,同一元素的不同核素就是由中子数量不同组成的。

核素的质量数指的是质子和中子的总数,通常用A表示。

例如,氢原子的质量数为1,氢同位素的质量数为2和3,在质量数不同的核素中,化学性质都是相同的。

三、原子核的相对稳定性原子核的相对稳定性与核内质子和中子之间的相互作用有关。

质子的电荷相互排斥,而核力使得质子和中子之间产生吸引力,起到核内结合的作用。

当核内的质子和中子数量接近时,核力可以克服质子之间的相互排斥,维持原子核的相对稳定性。

当核内的质子或中子数量过多或过少时,核力无法平衡相互排斥力,原子核就会发生放射性衰变,变为其他核素。

四、核反应和核能核反应是指原子核发生的变化。

核反应可以分为裂变和聚变两种形式。

核裂变是指重原子核分裂成两个或多个轻原子核,伴随着释放大量能量。

核聚变是指两个轻原子核合并成一个更重的原子核,也伴随着能量的释放。

核能是一种巨大的能量资源,广泛应用于核电站和核武器等领域。

五、放射性衰变放射性衰变是指原子核自发地发出射线,变为其他核素的过程。

放射性衰变可以分为α衰变、β衰变和γ衰变。

(完整版)原子核物理知识点归纳详解

原子核物理重点知识点第一章 原子核的基本性质1、对核素、同位素、同位素丰度、同量异位素、同质异能素、镜像核等概念的理解。

(P2)核素:核内具有一定质子数和中子数以及特定能态的一种原子核或原子。

(P2)同位素:具有相同质子数、不同质量数的核素所对应的原子。

(P2)同位素丰度:某元素中各同位素天然含量的原子数百分比。

(P83)同质异能素:原子核的激发态寿命相当短暂,但一些激发态寿命较长,一般把寿命长于0.1s 激发态的核素称为同质异能素。

(P75)镜像核:质量数、核自旋、宇称均相等,而质子数和中子数互为相反的两个核。

2、影响原子核稳定性的因素有哪些。

(P3~5)核内质子数和中子数之间的比例;质子数和中子数的奇偶性。

3、关于原子核半径的计算及单核子体积。

(P6)R =r 0A 1/3 fm r 0=1.20 fm 电荷半径:R =(1.20±0.30)A 1/3 fm 核力半径:R =(1.40±0.10)A 1/3 fm 通常 核力半径>电荷半径单核子体积:A r R V 3033434ππ==4、核力的特点。

(P14)1.核力是短程强相互作用力;2.核力与核子电荷数无关;3.核力具有饱和性;4.核力在极短程内具有排斥芯;5.核力还与自旋有关。

5、关于原子核结合能、比结合能物理意义的理解。

(P8)结合能:),()1,0()()1,1(),(),(2A Z Z Z A Z c A Z m A ZB ∆-∆-+∆=∆= 表明核子结合成原子核时会释放的能量。

比结合能(平均结合能):A A Z B A Z /),(),(=ε原子核拆散成自由核子时外界对每个核子所做的最小平均功,或者核子结合成原子核时平均每一个核子所释放的能量。

6、关于库仑势垒的理解和计算。

(P17)1.r>R ,核力为0,仅库仑斥力,入射粒子对于靶核势能V (r ),r →∞,V (r ) →0,粒子靠近靶核,r →R ,V (r )上升,靠近靶核边缘V (r )max ,势能曲线呈双曲线形,在靶核外围隆起,称为库仑势垒。

原子结构的演化与原子核知识点总结

原子结构的演化与原子核知识点总结从古希腊哲学家德谟克利特提出的“原子”概念,到现代物理学对原子结构和原子核的深入研究,人类对微观世界的认识经历了漫长而曲折的过程。

这一过程不仅丰富了我们对物质本质的理解,也为众多科学技术的发展奠定了基础。

接下来,让我们一起探索原子结构的演化以及原子核的相关重要知识点。

在早期,人们对物质的构成仅有一些模糊的猜测。

直到 19 世纪,科学家们通过实验逐渐揭示了原子的一些基本性质。

约翰·道尔顿提出了原子论,认为原子是不可再分的实心球体。

然而,随着科学技术的进步,这一观点被证明是过于简单的。

19 世纪末,汤姆孙发现了电子,并提出了“葡萄干布丁”模型,认为原子是一个正电荷均匀分布的球体,电子像葡萄干一样镶嵌在其中。

但随后卢瑟福的α粒子散射实验推翻了这一模型。

卢瑟福通过让α粒子轰击金箔,发现大部分α粒子能够直线穿过,但有少数α粒子发生了大角度偏转,甚至被反弹回来。

基于此实验结果,卢瑟福提出了原子的核式结构模型,即原子的中心有一个很小的原子核,几乎集中了原子的全部质量,电子则在核外绕核高速运动。

原子由原子核和核外电子组成。

原子核带正电,由质子和中子构成。

质子带正电荷,中子不带电。

质子数决定了元素的种类,而质子数与中子数之和则称为质量数。

原子核具有一些重要的性质。

首先是原子核的大小,它的半径通常在 10^(-15) 米到 10^(-14) 米之间,与整个原子相比极其微小。

原子核的密度非常大,这使得其内部的物质状态与我们日常所熟悉的物质有很大的不同。

原子核具有放射性。

放射性是指原子核自发地放出射线的现象,包括α射线、β射线和γ射线。

α射线是由氦原子核组成,β射线是高速电子流,γ射线则是一种电磁波,具有很强的穿透力。

放射性现象的发现,不仅为我们提供了一种研究原子核内部结构的方法,也在医疗、工业等领域有着广泛的应用,但同时也需要注意放射性物质的防护和安全使用。

原子核的稳定性是一个重要的研究课题。

高中物理原子物理知识点总结

高中物理原子物理知识点总结一、原子的组成原子是物质的基本单位,由原子核和电子组成。

原子核位于原子的中心,由质子和中子组成,质子带正电荷,中子不带电荷;电子绕着原子核运动,带负电荷。

二、原子的结构1. 核原子核的直径约为10^-15米,质子和中子都存在于核中。

质子的质量大约是中子的1.6726219 × 10^-27 千克,它们的电量相等,大小为1.60217662 × 10^-19 库仑。

2. 电子壳层电子围绕在原子核外部的轨道上,称为电子壳层。

电子壳层的数量决定了原子的大小。

第一层能容纳最多2个电子,第二层最多容纳8个电子,第三层最多容纳18个电子。

三、原子的质量数和原子序数原子的质量数是指原子核中质子和中子的总数。

原子的质量数通常用字母A表示。

原子的原子序数是指原子核中质子的个数,也称为元素的序数。

原子的原子序数通常用字母Z表示。

四、同位素同位素是指化学元素原子中,质子数相同,中子数不同的原子。

同位素具有相同的化学性质,但物理性质可能有所不同。

五、原子的电离原子的电离是指从一个原子中剥离出一个或多个电子形成带电离子的过程。

当原子失去电子后变为带正电荷的离子,称为正离子;当原子获得电子后变为带负电荷的离子,称为负离子。

六、电子能级和电子排布规则电子能级是指电子在原子中的能量状态。

电子按照一定的能级顺序依次填充到不同的能级中。

根据泡利不相容原理和伯利斯规则,电子排布规则如下:1. 每个能级最多只能容纳一定数量的电子;2. 电子填充时要先填满较低的能级;3. 每个能级的轨道填充电子时,按照上层轨道的能级对轨道进行排布。

七、原子的能级跃迁原子的能级跃迁是指电子在不同能级之间跃迁的过程。

根据能级跃迁所产生的能量差异,原子可以发射光线,这种现象称为光谱。

八、原子核的衰变和辐射原子核可以通过放射性衰变进行变化,衰变过程伴随着放射性辐射的释放。

常见的原子核衰变方式包括α衰变、β衰变和γ衰变。

高二物理讲义9原子核(教师版)

1下列说法正确的是(居里夫人的故事2关于天然放射性,下列说法正确的是(3关于为射线,射线为射线为射线,射线为射线一置于铅盒中的放射源发射的45某种元素具有多种同位素,反映这些同位素的质量数BAD.某种元素中质子数与中子数基本相当,质量数等于质子数与中子数之和,因此当中子数增多时,质量数也会增大,故AD错误;BC.因为氢原子中只有一个质子,无中子,也就是中子数为零时,质量数不为零,故67天然放射性物质放出的射线有三种,其中8一个具有放射性的原子核9“10美国宇航局冥王星探测器11衰变衰变衰变衰变12在匀强磁场中有一个静止的氦原子核、在匀强磁场中有一个原来静止的13原子核的衰变过程满足动量守恒,粒子与反冲核的速度方向相反,根据左手定是判断得知,衰变,此粒子是粒子,符号为,由带电粒14由于亲爱的同学,你知道衰变的本质是啥么15由图可知氯的半衰期是天若升高温度,氯的半衰期将变长衰变,故A正确;的半衰期是天,故B正确;天,氡核的一半会发生衰变,并不是会有相同数目的氡核衰变,故C错误;16铯年,则()17下列关于放射性元素半衰期的几种说法中正确的是(下拉动活塞,室内气体膨胀,温度降低,酒精蒸汽达到过饱和状态。

这时如果有粒子在室内气体中飞过,使沿途的气体分子电离,过饱和酒精蒸汽就会以这些离子为核心凝结成雾滴,于是显示出射线的径18核反应方程式19三个原子核20下列关于核力的说法中正确的是(21氦原子核由两个质子与两个中子组成,这两个质子之间存在着万有引力、库仑力和核力,这核的比结合能最大,它最稳定核的核子数最多,它的结合能最大一种典型的铀核裂变是生成钡和氪,同时放出2223关于原子核的结合能,下列说法正确的是(24我国自行研制了可控热核反应实验装置25一个质子和两个中子聚变为一个氚核,聚变方程为26静止的氡核27质子、中子和氘核的质量分别为2829热核反应方程:30有下列31以下是物理学史上32浙江秦山核电站第33铀是常用的一种核燃料,若它的原子核发生了如下的裂变反应:哈恩轶事两则34下列与35天然放射现象的发现,证明了原子核具有复杂的结构.关于原子核,下列说法正确的是(36下列说法正确的是(37下列说法中正确的是(38本题中用大写字母代表原子核,。

原子物理原子核的结构知识点总结

原子物理原子核的结构知识点总结原子物理是研究原子和原子核结构的科学,而原子核作为原子的核心部分,其结构及性质对于了解物质的本质和原子核反应具有重要意义。

本文将对原子核的结构知识进行总结,包括原子核的组成、质量数与原子序数、同位素和同位素符号、核子、核力、核衰变等内容。

1. 原子核的组成原子核是由质子和中子组成的。

质子带有正电荷,质量相对较大,中子不带电荷,质量与质子相似。

质子和中子统称为核子,它们以紧密排列的方式组成原子核。

2. 质量数与原子序数原子核的质量数是指原子核中质子和中子的总数,用字母A表示。

原子核的原子序数是指原子核中质子的个数,用字母Z表示。

质量数和原子序数可以唯一确定一个原子核的性质。

3. 同位素和同位素符号同位素是指原子核中质子数相同、中子数不同的核,它们具有相同的原子序数,但质量数不同。

同位素符号表示了一个特定的同位素,符号的左上角为质量数A,左下角为原子序数Z,符号中间为元素的化学符号。

4. 核子核子是组成原子核的基本粒子,包括质子和中子。

质子带有正电荷,其电荷量为基本电荷e,质子数决定了原子核的化学性质。

中子不带电荷,作为质子的“中性伴侣”,其主要作用是增加原子核的质量,稳定原子核的结构。

5. 核力核力是维持原子核的结构稳定的力。

核力是一种非常强大的力,仅作用于极短的距离,其作用范围约为10^-15米。

核力的作用是吸引核子之间的相互作用力,克服了质子之间的电磁排斥力,使得原子核能够保持稳定。

6. 核衰变核衰变是指原子核不稳定的情况下发生的放射性衰变现象。

核衰变可以分为α衰变、β衰变和γ衰变。

α衰变是原子核释放出一个α粒子,变为一个新的原子核。

β衰变分为β+衰变和β-衰变,其中β+衰变是质子转化为中子,同时放射出一个正电子和一个中微子;β-衰变是中子转化为质子,同时放射出一个电子和一个反中微子。

γ衰变是原子核释放出γ射线,不改变原子核的种类和质量。

总结:原子物理原子核的结构是一个复杂而重要的领域。

高中物理【原子结构和原子核】知识点、规律总结

两类核衰变在磁场中的径迹 [素养必备]

静止核在磁场中自发衰变,其轨迹为两相切圆,α 衰变时两圆外切,β 衰变时两圆 内切,根据动量守恒 m1v1=m2v2 和 r=mqBv知,半径小的为新核,半径大的为 α 粒子或 β 粒子,其特点对比如下表:

α 衰变

AZX→AZ--24Y+42He

β 衰变

AZX→Z+A1Y+0-1e

特征

3.氢原子光谱的实验规律:巴耳末系是氢光谱在可见光区的谱线,其波长公式1λ= R212-n12(n=3,4,5,…,R 是里德伯常量,R=1.10×107 m-1).

4.光谱分析:利用每种原子都有自己的_特__征__谱__线___可以用来鉴别物质和确定物质 的组成成分,且灵敏度很高.在发现和鉴别化学元素上有着重大的意义.

(2)原子的核式结构模型:在原子中心有一个很小的核,原子全部的_正__电__荷___和几乎 全部__质__量__都集中在核里,带负电的电子在核外空间绕核旋转.

二、氢原子光谱 1.光谱:用光栅或棱镜可以把各种颜色的光按波长展开,获得光的波长(频率)和强 度分布的记录,即光谱. 2.光谱分类

连续

吸收

师生互动

1.α 衰变、β 衰变的比较

衰变类型

α 衰变

β 衰变

衰变方程

AZX→AZ--24Y+42He

AZX→Z+A1Y+-01e

2 个质子和 2 个中子结合成一个整体射 1 个中子转化为 1 个质子和 1 个电子

衰变实质 出

衰变规律

211H+210n→42Βιβλιοθήκη e10n→11H+-01e

电荷数守恒、质量数守恒、动量守恒

五、核力和核能 1.核力 原子核内部,_核__子__间___所特有的相互作用力. 2.核能 (1)核子在结合成原子核时出现质量亏损 Δm,其对应的能量 ΔE=__Δ__m_c_2___. (2)原子核分解成核子时要吸收一定的能量,相应的质量增加 Δm,吸收的能量为 ΔE =__Δ_m__c_2___.

高中物理原子物理知识点总结

高中物理原子物理知识点总结高中物理中的原子物理部分是一个充满神秘和奇妙的领域,它帮助我们深入理解物质的微观结构和原子世界的运行规律。

以下是对高中物理原子物理知识点的详细总结。

一、原子的结构1、汤姆孙的枣糕模型汤姆孙认为原子是一个球体,正电荷均匀分布在整个球体内,电子像枣糕里的枣子一样镶嵌在其中。

但这个模型无法解释α粒子散射实验的结果。

2、卢瑟福的核式结构模型通过α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型。

原子的中心有一个很小的原子核,它集中了几乎全部的原子质量和正电荷,电子在核外绕核高速旋转。

原子核的大小:原子核的半径约为 10⁻¹⁵~ 10⁻¹⁴ m,原子的半径约为 10⁻¹⁰ m。

3、玻尔的原子模型玻尔在卢瑟福模型的基础上,引入了量子化的概念。

他认为电子绕核运动的轨道是量子化的,电子在这些特定的轨道上运动时,不辐射能量,处于稳定状态。

只有当电子从一个轨道跃迁到另一个轨道时,才会辐射或吸收能量。

二、氢原子光谱1、连续光谱由炽热的固体、液体和高压气体发出的光形成连续分布的光谱。

2、线状光谱(原子光谱)稀薄气体发光产生的光谱是一些不连续的亮线,每条亮线对应一种频率的光,称为线状光谱。

氢原子光谱是线状光谱,其谱线的频率符合巴尔末公式:\(\frac{1}{\lambda}=R(\frac{1}{2^{2}}\frac{1}{n^{2}})\)(n = 3,4,5,…),其中 R 是里德伯常量。

三、原子核的组成1、质子质子带正电,电荷量与一个电子所带电荷量相等,其质量约为167×10⁻²⁷ kg。

2、中子中子不带电,质量与质子的质量非常接近,约为 167×10⁻²⁷ kg。

3、核子质子和中子统称为核子。

4、原子核的电荷数等于质子数,等于核外电子数。

5、原子核的质量数等于质子数与中子数之和。

四、天然放射现象1、天然放射现象某些元素自发地放出射线的现象叫做天然放射现象。

精品】高中物理原子与原子核知识点总结(选修3-5)

精品】高中物理原子与原子核知识点总结(选修3-5)高中物理原子与原子核知识点总结虽然原子、原子核这一章不是重点,但是高考选择题也会涉及到。

只要记住模型和方程式,就不会在做题上出错。

下面总结的内容希望对同学们有所帮助。

一、波粒二象性1.光电效应的研究思路1)两条线索:h为普朗克常数h=6.63×10J·S,ν为光子频率。

2)三个关系:①爱因斯坦光电效应方程Ek=hν-W。

②光电子的最大初动能Ek可以利用光电管实验的方法测得,即Ek=eUc,其中Uc是遏止电压。

③光电效应方程中的W为逸出功,它与极限频率νc的关系是W=hνc。

2.波粒二象性波动性和粒子性的对立与统一。

1)大量光子易显示出波动性,而少量光子易显示出粒子性。

2)波长长(频率低)的光波动性强,而波长短(频率高)的光粒子性强。

3)光子说并未否定波动说,E=hν=C/λ。

4)波和粒子在宏观世界是不能统一的,而在微观世界却是统一的。

3.物质波1)定义:任何运动着的物体都有一种波与之对应,这种波叫做物质波,也叫德布罗意波。

2)物质波的波长:λ=h/p,h是普朗克常量。

二、原子核结构1.电子的发现1897年,英国物理学家XXX通过对阴极射线的研究发现了电子。

电子的发现证明了原子是可再分的。

2.XXX的核式结构模型XXX根据α粒子散射实验提出了原子的核式结构学说,XXX把量子说引入到核式结构模型之中,建立了以下三个假说为主要内容的玻尔理论。

认识原子核的结构是从发现天然放射现象开始的,发现质子的核反应是认识原子核结构的突破点。

裂变和聚变是获取核能的两个重要途径。

裂变和聚变过程中释放的能量符合爱因斯坦质能方程。

整个知识体系,可归结为:两模型(原子的核式结构模型、波尔原子模型);六子(电子、质子、中子、正电子、粒子、光子);四变(衰变、人工转变、裂变、聚变);两方程(核反应方程、质能方程)。

4条守恒定律(电荷数守恒、质量数守恒、能量守恒、动量守恒)贯串全章。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

高二物理原子和原子核知识点总结

一、原子结构知识点:

1、电子的发现和汤姆生的原子模型:

(1)电子的发现:

1897年英国物理学家汤姆生,对阴极射线进行了一系列的研究,从而发现了电子。

电子的发现表明:原子存在精细结构,从而打破了原子不可再分的观念。

(2)汤姆生的原子模型:

1903年汤姆生设想原子是一个带电小球,它的正电荷均匀分布在整个球体内,而带负电的电子镶嵌在正电荷中。

2、α粒子散射实验和原子核结构模型

(1)α粒子散射实验:1909年,卢瑟福及助手盖革手吗斯顿完成

①装置:

②现象:

a. 绝大多数α粒子穿过金箔后,仍沿原来方向运动,不发生偏转。

b. 有少数α粒子发生较大角度的偏转

c. 有极少数α粒子的偏转角超过了90度,有的几乎达到180度,即被反向弹回。

(2)原子的核式结构模型:

由于α粒子的质量是电子质量的七千多倍,所以电子不会使α粒子运动方向发生明显的改变,只有原子中的正电荷才有可能对α粒子的运动产生明显的影响。

如果正电荷在原子中的分布,像汤姆生模型那模均匀分布,穿过金箔的α粒了所受正电荷的作用力在各方向平衡,α粒了运动将不发生明显改变。

散射实验现象证明,原子中正电荷不是均匀分布在原子中的。

1911年,卢瑟福通过对α粒子散射实验的分析计算提出原子核式结构模型:在原子中心存在一个很小的核,称为原子核,原子核集中了原子所有正电荷和几乎全部的质量,带负电荷的电子在核外空间绕核旋转。

原子核半径小于10-14m,原子轨道半径约10-10m。

3、玻尔的原子模型

(1)原子核式结构模型与经典电磁理论的矛盾(两方面)

a. 电子绕核作圆周运动是加速运动,按照经典理论,加速运动的电荷,要不断地向周围发射电磁波,电子的能量就要不断减少,最后电子要落到原子核上,这与原子通常是稳定的事实相矛盾。

b. 电子绕核旋转时辐射电磁波的频率应等于电子绕核旋转的频率,随着旋转轨道的连续变小,电子辐射的电磁波的频率也应是连续变化,因此按照这种推理原子光谱应是连续光谱,这种原子光谱是线状光谱事实相矛盾。

(2)玻尔理论

上述两个矛盾说明,经典电磁理论已不适用原子系统,玻尔从光谱学成就得到启发,利用普朗克的能量量了化的概念,提了三个假设:

①定态假设:原子只能处于一系列不连续的能量状态中,在这些状态中原子是稳定的,电子虽然做加速运动,但并不向外在辐射能量,这些状态叫定态。

②跃迁假设:原子从一个定态(设能量为E2)跃迁到另一定态(设能量为E1)时,它辐射成吸收一定频率的光子,光子的能量由这两个定态的能量差决定,即 hv=E2-E1

③轨道量子化假设,原子的不同能量状态,跟电子不同的运行轨道相对应。

原子的能量不连续因而电子可能轨道的分布也是不连续的。

即轨道半径跟电子动量mv的乘积等于h/2π的整数倍,即:轨道半径跟电了动量mv的乘积等于h/2π的整数倍,即

n为正整数,称量数数

(3)玻尔的氢子模型:

①氢原子的能级公式和轨道半径公式:玻尔在三条假设基础上,利用经典电磁理论和牛顿力学,计算出氢原子核外电子的各条可能轨道的半径,以及电子在各条轨道上运行时原子的能量,(包括电子的动能和原子的热能。

)

氢原子中电子在第几条可能轨道上运动时,氢原子的能量En,和电子轨道半径rn分别为:

其中E1、r1为离核最近的第一条轨道(即n=1)的氢原子能量和轨道半径。

即:E1=-13.6ev, r1=0.53×10-10m(以电子距原子核无穷远时电势能为零计算)

②氢原子的能级图:氢原子的各个定态的能量值,叫氢原子的能级。

按能量的大小用图开像的表示出来即能级图。

其中n=1的定态称为基态。

n=2以上的定态,称为激发态。

二、原子核知识点

1、天然放射现象

(1)天然放射现象的发现:1896年法国物理学,贝克勒耳发现铀或铀矿石能放射出某种人眼看不见的射线。

这种射线可穿透黑纸而使照相底片感光。

放射性:物质能发射出上述射线的性质称放射性

放射性元素:具有放射性的元素称放射性元素

天然放射现象:某种元素白发地放射射线的现象,叫天然放射现象

天然放射现象:表明原子核存在精细结构,是可以再分的

(2)放射线的成份和性质:用电场和磁场来研究放射性元素射出的射线,在电场中轨迹:

2、原子核的衰变:

(1)衰变:原子核由于放出某种粒子而转变成新核的变化称为衰变在原子核的衰变过程中,电荷数和质量数守恒

γ射线是伴随α、β衰变放射出来的高频光子流

在β衰变中新核质子数多一个,而质量数不变是由于反映中有一个中子变为一个质子和一个电子

(2)半衰期:放射性元素的原子核的半数发生衰变所需要的时间,称该元素的半衰期。

一放射性元素,测得质量为m,半衰期为T,经时间t后,剩余未衰变的放射性元素的质量为m

3、原子核的人工转变:原子核的人工转变是指用人工的方法(例如用高速粒子轰击原子核)使原子核发生转变。

(1)质子的发现:1919年,卢瑟福用α粒子轰击氦原子核发现了质子。

(2)中子的发现:1932年,查德威克用α粒子轰击铍核,发现中子。

4、原子核的组成和放射性同位素

(1)原子核的组成:原子核是由质子和中子组成,质子和中子统称为核子

在原子核中:

质子数等于电荷数

核子数等于质量数

中子数等于质量数减电荷数

(2)放射性同位素:具有相同的质子和不同中子数的原子互称同位素,放射性同位素:具有放射性的同位素叫放射性同位素。

正电子的发现:用α粒子轰击铝时,发生核反应。

发生+β衰变,放出正电子

三、核能知识点:

1、核能:核子结合成的子核或将原子核分解为核子时,都要放出或吸收能量,称为核能。

2、质能方程:爱因斯坦提出物体的质量和能量的关系:

E=mc²——质能方程

3、核能的计算:在核反应中,及应后的总质量,少于反应前的总质量即出现质量亏损,这样的反就是放能反应,若反应后的总质量大于反应前的总质量,这样的反应是吸能反应。

吸收或放出的能量,与质量变化的关系为:

为了计算方便以后在计算核能时我们用以下两种方法

方法一:若已知条件中以千克作单位给出,用以下公式计算

公式中单位:

方法二:若已知条件中以作单位给出,用以下公式计算

公式中单位:

4、释放核能的途径——裂变和聚变

(1)裂变反应:

①裂变:重核在一定条件下转变成两个中等质量的核的反应,叫做原子核的裂变反应。

②链式反应:在裂变反应用产生的中子,再被其他铀核浮获使反应继续下去。

链式反应的条件:

③裂变时平均每个核子放能约1Mev能量

1kg全部裂变放出的能量相当于2500吨优质煤完全燃烧放出能量

(2)聚变反应:①聚变反应:轻的原子核聚合成较重的原子核的反应,称为聚变反应。

②平均每个核子放出3Mev的能量③聚变反应的条件;几百万摄氏度的高温。