内蒙古人口的性别年龄构成

内蒙古人口结构变化研究_乌云塔娜.

人口结构根据人口本身所固有的自然、地域和社会特征,可分为 3 大类,即人口自然结构、人口地域 结构和人口社会结构[4],其中人口的自然结构主要包括性别结构、人种结构等[1](p55);人口地域结构主要有 行政区域结构和自然地理结构[22];人口社会结构主要包括民族结构、语言结构、宗教结构、阶级结构、文 化结构、家庭结构、婚姻结构、部门结构和职业结构等。本文主要研究人口性别结构与年龄结构、人口城 乡结构、人口民族结构、人口产业结构、人口文化结构等。主要度量指标采用负担系数、人口比重、老少 比、年龄中位数、性别比等[1]。

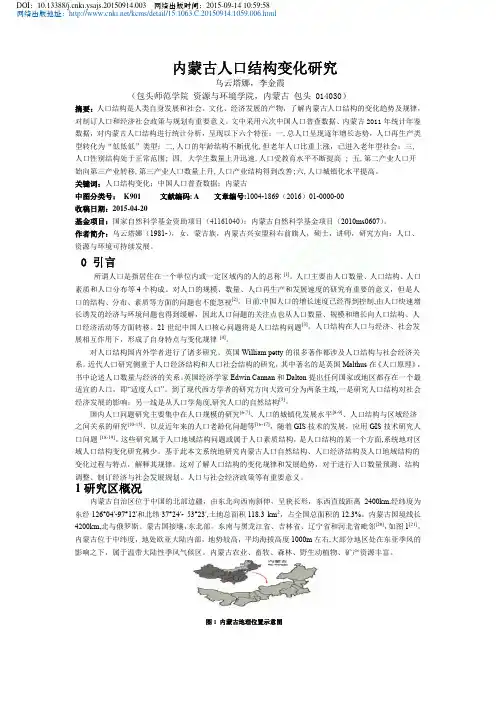

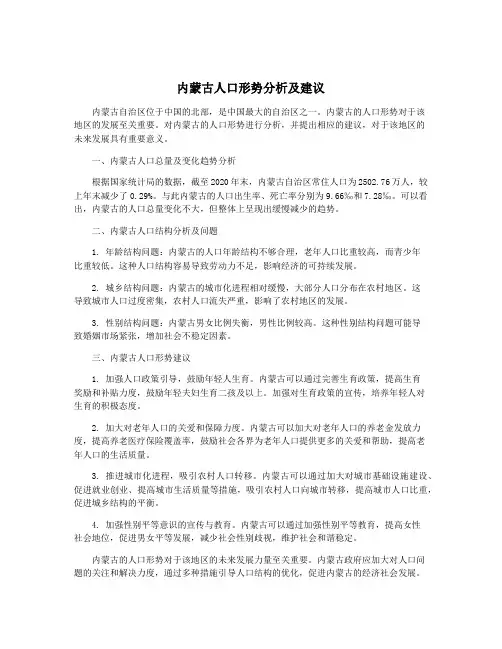

纵观内蒙古 1953-2010 年性别比变化过程,1953-1982 年为迅速下降期,1982-2010 年为缓慢下降期。

人口数(万人) 性别比

1400 1200 1000

800 600 400 200

0

1953

男 女 性别比

1964

1982

1990

2000

2010

140 136 132 128 124 120 116 112 108 104 100

DOI:10.13388/ki.ysajs.20150914.003 网络出版时间:2015-09-14 10:59:58 网络出版地址:/kcms/detail/15.1063.C.20150914.1059.006.html

内蒙古人口结构变化研究

乌云塔娜,李金霞 (包头师范学院 资源与环境学院,内蒙古 包头 014030)

一个国家或地区两性人口数量的比例关系用人口的性别结构来表示,一般用性别比来度量[1]。人口的 性别结构是影响人口生产和人口自然变动的重要因素,它的平衡度对社会经济发展产生很大影响。总人口 性别比在均衡范围在 102-107 间。

内蒙古人口

内蒙古人口内蒙古自治区是中华人民共和国的一个特别行政区,它位于我国西北部,邻接俄罗斯及乌克兰,是重要的国际门户和我国西部开放建设的开放口岸。

内蒙古幅员辽阔,自然资源丰富,水土流失严重,人口数量较少,其经济发展潜力巨大。

据内蒙古人口普查办公室公布的数据,2018年内蒙古现有人口总数为2476.52万人,比2017年增加了21.41万,占全国人口比例为1.8%,低于全国平均水平。

总人口中,妇女占实有人口总数的49.44%,男性占50.56%。

内蒙古自治区的人口结构显著复杂,汉族占绝大部分,其他各少数民族占5.3%,其中蒙古族占80.12%,达斡尔族占15.2%,俄罗斯族占2.85%,其他各民族比例均在1%以下。

内蒙古自治区的人口分布呈不平衡将泰儿的态势,全区城乡差距大,地方特色明显,全区内河系网以呼伦贝尔河、乌拉特中游河流为中心,人口集中沿河边,大片区域人口稀少。

内蒙古自治区主要城市人口数量占比在25%左右,次要城市占比较少,城镇化程度不高,人口绝大部分仍集中在农村地区。

2018年,内蒙古自治区人口中,农村人口占82.36%,城镇人口17.64%,居民人口中农村人口占78.07%,城镇人口占21.93%。

近年来,内蒙古自治区的经济发展加快,内蒙古自治区进入了高速经济发展阶段,人口总量仍然保持稳定,内蒙古自治区人口质量不断提高,社会素质得到显著改善,城镇人口逐步增多。

内蒙古自治区拥有厚重的历史文化,有着独特的民族风情,也有一批优秀的人才资源,是一片拥有丰富自然资源和肥沃土地的土地。

人口、资源、信息等要素共同构成了内蒙古自治区的发展基础。

未来,随着内蒙古自治区经济社会发展的不断加快,人口数量仍将维持稳定,全区人口质量进一步提升,城镇化程度不断提升,人口总量稳中有增。

内蒙古自治区的发展将成为我国西部大开发的一道重要题,助推我国经济腾飞。

诸多发展,内蒙古自治区人口在继续保持稳定,同时也在不断提高质量,未来它必将成为我国西部开发的先锋和引领者。

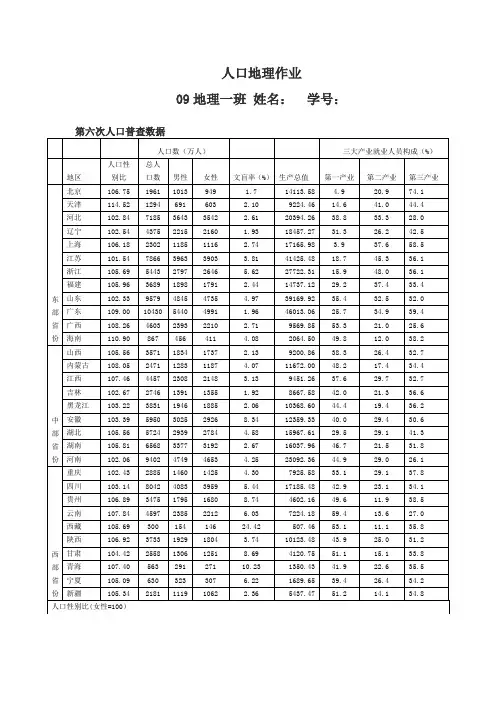

关于中国中东西部人口性别比的分析

人口地理作业09地理一班姓名:学号:第六次人口普查数据人口数(万人)三大产业就业人员构成(%)地区人口性别比总人口数男性女性文盲率(%)生产总值第一产业第二产业第三产业东部省份北京106.75 1961 1013 949 1.7 14113.58 4.9 20.9 74.1 天津114.52 1294 691 603 2.10 9224.46 14.6 41.0 44.4 河北102.84 7185 3643 3542 2.61 20394.26 38.8 33.3 28.0 辽宁102.54 4375 2215 2160 1.93 18457.27 31.3 26.2 42.5 上海106.18 2302 1185 1116 2.74 17165.98 3.9 37.6 58.5 江苏101.54 7866 3963 3903 3.81 41425.48 18.7 45.3 36.1 浙江105.69 5443 2797 2646 5.62 27722.31 15.9 48.0 36.1 福建105.96 3689 1898 1791 2.44 14737.12 29.2 37.4 33.4 山东102.33 9579 4845 4735 4.97 39169.92 35.4 32.5 32.0 广东109.00 10430 5440 4991 1.96 46013.06 25.7 34.9 39.4 广西108.26 4603 2393 2210 2.71 9569.85 53.3 21.0 25.6 海南110.90 867 456 411 4.08 2064.50 49.8 12.0 38.2中部省份山西105.56 3571 1834 1737 2.13 9200.86 38.3 26.4 32.7 内蒙古108.05 2471 1283 1187 4.07 11672.00 48.2 17.4 34.4 江西107.46 4457 2308 2148 3.13 9451.26 37.6 29.7 32.7 吉林102.67 2746 1391 1355 1.92 8667.58 42.0 21.3 36.6 黑龙江103.22 3831 1946 1885 2.06 10368.60 44.4 19.4 36.2 安徽103.39 5950 3025 2926 8.34 12359.33 40.0 29.4 30.6 湖北105.56 5724 2939 2784 4.58 15967.61 29.5 29.1 41.3 湖南105.81 6568 3377 3192 2.67 16037.96 46.7 21.5 31.8 河南102.06 9402 4749 4653 4.25 23092.36 44.9 29.0 26.1西部省份重庆102.43 2885 1460 1425 4.30 7925.58 33.1 29.1 37.8 四川103.14 8042 4083 3959 5.44 17185.48 42.9 23.1 34.1 贵州106.89 3475 1795 1680 8.74 4602.16 49.6 11.9 38.5 云南107.84 4597 2385 2212 6.03 7224.18 59.4 13.6 27.0 西藏105.69 300 154 146 24.42 507.46 53.1 11.1 35.8 陕西106.92 3733 1929 1804 3.74 10123.48 43.9 25.0 31.2 甘肃104.42 2558 1306 1251 8.69 4120.75 51.1 15.1 33.8 青海107.40 563 291 271 10.23 1350.43 41.9 22.6 35.5 宁夏105.09 630 323 307 6.22 1689.65 39.4 26.4 34.2 新疆105.34 2181 1119 1062 2.36 5437.47 51.2 14.1 34.8人口性别比(女性=100)表格分析分析:性别比低于105的省份河北,辽宁,江苏,山东,吉林,黑龙江,安徽,河南,重庆,四川,甘肃,性别比介于105到107的省份新疆,宁夏,陕西,西藏,贵州,湖南,湖北,浙江,福建,上海,北京,山西性别比高于107的省份天津,广东,广西,海南,内蒙古,江西,云南,青海以上性别比比较低的省份主要是集中在我国的中西部地区,最高的为东部天津有114.52。

包头人口调研报告

包头人口调研报告包头是内蒙古自治区的一个重要城市,也是中国北方的重要工业基地。

人口调研是对包头市人口发展情况进行全面了解的有效手段,以下是对包头人口调研的报告。

根据2021年的统计数据显示,包头市的总人口为250万人。

包头市人口总量持续呈现稳步增长趋势,其中城市人口占总人口的比例高达80%。

包头市的人口密度相对较低,城市化水平相对较低,表明包头市的人口发展潜力巨大。

在包头市的人口结构中,年轻人口占较大比例。

年龄在15至40岁之间的人口占总人口的60%左右。

这表明包头市的人口结构较为年轻化,年轻劳动力充沛,对于包头市的经济发展具有积极意义。

然而,老年人口也在逐渐增多,尤其是60岁以上的老年人口占比较高。

这对于包头市的养老服务以及老龄化问题的解决提出了新的挑战。

另外,包头市的人口性别比例相对平衡。

男性占总人口的51.5%,女性则占48.5%。

性别比例基本平衡对于社会稳定以及男女平等发展起到了推动作用。

包头市的人口流动也较为频繁。

随着城市经济的发展,包头市吸引了大量外来务工人员前来就业。

外来人口的增加带来了一定的人口压力,也加大了对公共服务设施的需求。

同时,也对包头市的文化交流、社会融合等方面带来了新的动力。

综上所述,包头市的人口调研显示出城市人口规模不断扩大,人口结构年轻化趋势明显,性别比例相对平衡,人口流动频繁等特点。

这些特点既带来了机遇,也带来了挑战。

下一步,包头市政府需要积极引导人口流动,加大对老年人口和青年人口的服务保障力度,提高城市化水平,优化包头市的人口结构,为包头市经济社会的可持续发展提供更好的人口支撑。

内蒙古人口形势分析及建议

内蒙古人口形势分析及建议内蒙古自治区位于中国的北部,是中国最大的自治区之一。

内蒙古的人口形势对于该地区的发展至关重要。

对内蒙古的人口形势进行分析,并提出相应的建议,对于该地区的未来发展具有重要意义。

一、内蒙古人口总量及变化趋势分析根据国家统计局的数据,截至2020年末,内蒙古自治区常住人口为2502.76万人,较上年末减少了0.29%。

与此内蒙古的人口出生率、死亡率分别为9.66‰和7.28‰。

可以看出,内蒙古的人口总量变化不大,但整体上呈现出缓慢减少的趋势。

二、内蒙古人口结构分析及问题1. 年龄结构问题:内蒙古的人口年龄结构不够合理,老年人口比重较高,而青少年比重较低。

这种人口结构容易导致劳动力不足,影响经济的可持续发展。

2. 城乡结构问题:内蒙古的城市化进程相对缓慢,大部分人口分布在农村地区。

这导致城市人口过度密集,农村人口流失严重,影响了农村地区的发展。

3. 性别结构问题:内蒙古男女比例失衡,男性比例较高。

这种性别结构问题可能导致婚姻市场紧张,增加社会不稳定因素。

三、内蒙古人口形势建议1. 加强人口政策引导,鼓励年轻人生育。

内蒙古可以通过完善生育政策,提高生育奖励和补贴力度,鼓励年轻夫妇生育二孩及以上。

加强对生育政策的宣传,培养年轻人对生育的积极态度。

2. 加大对老年人口的关爱和保障力度。

内蒙古可以加大对老年人口的养老金发放力度,提高养老医疗保险覆盖率,鼓励社会各界为老年人口提供更多的关爱和帮助,提高老年人口的生活质量。

3. 推进城市化进程,吸引农村人口转移。

内蒙古可以通过加大对城市基础设施建设、促进就业创业、提高城市生活质量等措施,吸引农村人口向城市转移,提高城市人口比重,促进城乡结构的平衡。

4. 加强性别平等意识的宣传与教育。

内蒙古可以通过加强性别平等教育,提高女性社会地位,促进男女平等发展,减少社会性别歧视,维护社会和谐稳定。

内蒙古的人口形势对于该地区的未来发展力量至关重要。

内蒙古政府应加大对人口问题的关注和解决力度,通过多种措施引导人口结构的优化,促进内蒙古的经济社会发展。

内蒙古人口形势分析及建议

内蒙古人口形势分析及建议1. 引言1.1 背景介绍内蒙古自治区位于中国中北部,是我国少数民族较多的自治区之一,也是人口分布不均衡的地区之一。

根据最新统计数据显示,内蒙古自治区人口总数已经达到了2500万人,其中汉族占比占到了70%,蒙古族、回族、满族等少数民族占比较高。

随着经济发展和城市化进程的加快,内蒙古人口结构出现了诸多变化,其中老龄化和城乡人口差距逐渐显现,人口流动导致的城市化进程也在快速推进。

由于内蒙古自治区特殊的地理环境和人口结构,现有的人口管理政策已经难以完全满足人口变化的需求,需要进一步加强人口管理政策的研究和完善,以促进内蒙古自治区人口结构的合理调整与优化。

本文旨在通过对内蒙古人口形势的深入分析,探讨其人口现状、变化趋势及影响因素,并提出相关的管理政策和建议,为内蒙古自治区人口管理工作提供参考依据。

1.2 问题提出内蒙古人口形势分析中存在一些问题,主要表现在人口总量的增长速度缓慢,人口结构不合理,城乡人口差距较大,人口老龄化问题严重等方面。

这些问题不仅影响着内蒙古地区的经济发展和社会稳定,也给人口管理政策的制定和实施带来了一定的挑战。

需要对内蒙古人口形势进行深入分析,探讨人口变化的趋势,找出影响人口变化的因素,研究制定更加科学合理的人口管理政策,为内蒙古地区的人口发展提供科学依据和政策支持。

【200字】1.3 研究目的研究目的是为了深入分析内蒙古人口形势的现状和变化趋势,探讨影响内蒙古人口变化的因素,评估现行人口管理政策的有效性,提出科学合理的建议,为内蒙古的人口发展和管理提供参考依据。

通过对人口数据的详细统计和分析,可以更好地了解内蒙古的人口结构、规模和分布情况,为制定未来的人口政策提供科学依据。

通过对人口变化趋势的分析,可以预测未来的人口发展方向,及时调整政策措施,促进内蒙古的可持续发展。

通过研究内蒙古人口管理政策的实施情况,找出存在的问题和不足之处,提出改进建议,以提高人口管理的效率和水平。

内蒙古人口形势分析及建议

内蒙古人口形势分析及建议内蒙古自治区地处中国北部,是一个民族地区,人口分布较为集中。

随着国家的不断发展,内蒙古的人口形势也发生了一些变化,包括人口结构、人口数量等方面的变化。

下面我们就来对内蒙古的人口形势进行分析,并提出相关建议,以期更好地适应国家发展的需要。

一、内蒙古人口总体情况内蒙古自治区地域广阔,总面积118万平方公里,按照2019年的数据,总人口为2502.64万人。

从内蒙古的人口规模较大,居民数量较多。

与人口数量相对应的是内蒙古的人口密度并不高,平均每平方公里只有2.12人,这也反映了内蒙古地广人稀的特点。

二、内蒙古人口结构分析1. 民族结构内蒙古自治区是一个多民族地区,主要有蒙古族、汉族、满族、回族等民族。

蒙古族是内蒙古自治区的主体民族,占据了绝大多数的人口比例。

而随着经济的发展,汉族等其他民族也在内蒙古自治区有了较大的发展。

不过,由于蒙古族的人口占比较大,因此内蒙古自治区的民族结构也比较单一,这对于内蒙古自治区的民族融合和发展带来了一定的挑战。

2. 年龄结构内蒙古的年龄结构呈现出老龄化的趋势。

据统计数据显示,60岁及以上的老年人口占总人口的比重逐渐增加,而且相对年轻人口来说增长速度更快。

而且随着城市化和经济发展的加快,内蒙古的年轻人口流失现象较为严重,这也是导致内蒙古人口老龄化的一个重要原因。

3. 性别结构从性别结构来看,内蒙古的男女比例较为平衡,男性略多于女性。

不过,随着社会经济的发展,内蒙古的性别比例也在发生一些变化,其中男女比例不平衡的问题也逐渐显现出来。

内蒙古自治区地处中国北部,气候条件恶劣,交通不便,经济发展相对滞后,这些因素都对内蒙古的人口形势产生了一定的影响。

1. 人口流失问题随着城市化的加快和经济的发展,内蒙古地区的人口流失现象逐渐严重。

许多年轻人为了更好的发展机会和生活条件,选择离开内蒙古前往大城市或者其他发达地区,这也导致了内蒙古地区的人口结构发生变化,年轻人口的流失也给内蒙古的经济发展带来了一定的困难。

内蒙古自治区第五次人口普查主要数据公报

内蒙古自治区第五次人口普查主要数据公报日期:2005-5-14 11:58:00内蒙古自治区第五次人口普查主要数据公报(2001年4月12日)根据国务院的决定,我国于2000年11月1日进行了第五次全国人口普查。

在国务院、我区各级政府的统一领导和全区各族人民的积极支持和密切配合下,经过全区近23万名普查员和普查工作人员卓有成效的工作,高质量地完成了人口普查的现场登记和复查任务。

目前,普查的全部资料正在用电子计算机进行数据处理。

主要数据的快速汇总工作已经结束,现公布如下:一、总人口2000年11月1日0时,内蒙古自治区境内总人口为2375.54万人,同第四次人口普查1990年7月1日0时的2145. 65万人相比,十年零四个月共增加了229.89万人,增长10.71%,平均每年增加22.25万人,年平均增长率为0.99%。

二、人口分布全区的人口分布如下:呼和浩特市243.79万人包头市229.74万人乌海市43.49万人赤峰市451.80万人通辽市308.35万人呼伦贝尔盟273.65万人兴安盟161.89万人锡林郭勒盟99.34万人乌兰察布盟232.63万人伊克昭盟139.54万人巴彦淖尔盟171.38万人阿拉善盟19.94万人三、家庭户人口2000年11月1日0时,全区共有家庭户695.48万户,家庭户人口为2303.96万人,占总人口的96.99%,平均家庭户规模为3.31人,比1990年第四次人口普查的4人减少了0.69人。

四、年龄构成全区总人口中,0-14岁的人口为505.56万人,占21.28%;15-64岁的人口为1742.85万人,占73.37%;65岁及以上的人口为127.13万人,占5.35%。

与1990年第四次人口普查相比,0-14岁人口的比重下降了7.17个百分点,15-64岁人口的比重上升了5.83个百分点,65岁及以上人口的比重上升了1.34个百分点。

五、性别构成全区总人口中,男性为1228.90万人,占51.73%;女性为1146.64万人,占48.27%。

内蒙古人口变动及人口分布分析

描述和分析内蒙古自治区人口发展现状,可以反映地区、民族、年龄及性别人口及其变化情况,为进一步控制人口,更好地解决与人口发展密切相关的疾病防治、劳动就业、城镇建设、教育的发展等诸多问题,以促进地区经济和社会的协调发展,为制定面向21世纪的全区人口与社会经济发展规划,推动西部大开发和可持续发展战略的实施提供依据[1]。

一、资料与方法1.资料来源本文的资料来源于2000年、2010年全国人口普查资料,包括有《内蒙古自治区2000年人口普查资料》、《内蒙古自治区2010年人口普查资料》等相关数据资料[2-3]。

2.统计学方法数据录入和分析均采用IBM SPSS19.0统计软件。

数据录入采用双人双录入,严格复核以避免偏差。

主要分析指标包括人口数、人口增长率、性别比(以女性100为参照)、城镇比例等指标;根据不同性别及年龄的人数,绘制人口年龄金字塔和线图。

二、结果1.人口总量与增长情况2010年全国第六次人口普查结果表明,内蒙古人口总数为2470.56万人,男性人数为1283.88万人,女性人数为1186.68万人。

与2000年全国第五内蒙古人口变动及人口分布分析张星光,尹韶华,闫涛,苏俐(内蒙古医科大学公共卫生学院,呼和浩特010110)摘要:目的了解和掌握内蒙古自治区人口发展变化的规律和趋势,为学术研究和人口工作战略决策的制定提供基础数据和科学依据。

方法利用2000年、2010年人口普查资料,采用IBM SPSS19.0统计软件,计算人口数、人口增长率及性别比等指标,并进行不同时间、地区和人群的比较。

结果与2000年内蒙古自治区普查结果相比,内蒙古2010年总人口数增加了138.23万人,平均每年增加13.8万人,年均人口增长率为0.58%;2010年内蒙古自治区总人口的性别比为108.19,出生性别比为111.96,超出了正常范围;内蒙古地区城镇化比例为55.54%,高于全国整体水平49.70%,且存在民族和地区差异。

内蒙古人口发展特征

内蒙古人口发展状况及其特征内蒙古自治区统计局人口处二十一世纪的第一个10年,是内蒙古人口发展变化较大的10年。

据2000年第五次人口普查(以下简称“五普”)和2010年第六次人口普查(以下简称“六普”)资料显示,10年间,内蒙古人口显现出总人口低速增长、家庭户规模继续缩小、人口性别比基本正常、人口年龄结构已由成年型转变为老年型、蒙古族人口增长速度高于汉族人口、人口受教育程度进一步提高、人口地区分布变化较大等基本特征。

一、总人口低速增长,各盟市人口增减变化不同第六次人口普查初步汇总数据显示,2010年11月1日0时,内蒙古常住人口为2470.63万人,占全国常住人口的1.84%,常住人口数量在各省、自治区、直辖市中居第23位;同第五次人口普查2000年11月1日0时的2375.54万人相比,10年间共增加了95.09万人,增长4.00%。

平均每年增加9.6万人,年平均增长率为0.39%,年平均增长率大大低于全国年平均增长率0.57%的水平。

普查数据表明,内蒙古人口发展进入了低速增长时期,反映出内蒙古人口控制和计划生育工作取得了显著成果,控制了人口过快增长的势头,缓解了人口过快增长对资源、环境和社会经济发展的压力。

各盟市常住人口发展变化情况各不相同。

10年间,内蒙古有呼和浩特市、包头市、乌海市、鄂尔多斯市和阿拉善盟5个盟市的人口大幅增长,其增长幅度均超过了15%。

特别是鄂尔多斯市,10年间常住人口增加了54.5万人,增长39.1%。

同时也有赤峰市、呼伦贝尔市、巴彦淖尔市、乌兰察布市和兴安盟5个盟市的常住人口有不同程度的减少。

尤其是呼伦贝尔市、乌兰察布市和赤峰市,10年间常住人口分别减少了18.7万人、18.3万人和17.7万人,较之“五普”常住人口分别减少了6.8%、7.9%和3.9%。

二、家庭户规模继续缩小,并逐步向现代家庭结构类型转变随着内蒙古社会经济的快速发展,城乡居民居住条件和居住环境的不断改善,计划生育等人口控制政策的进一步实施,同时旧的传统观念也在不断改变,“几代同堂”的传统大家庭结构正在逐步消失,家庭户规模向现代家庭结构类型转变。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第二章人口性别年龄构成一、性别构成人口性别构成是衡量人口结构是否合理的最重要指标。

性别比例影响到一个国家或地区的经济发展、社会稳定和家庭生活,合理的性别比例是建设社会主义和谐社会的重要基础。

由于我国出生人口性别比一直偏高,引起了党和政府及有关部门、全社会的高度重视和广泛关注。

国务院有关部门曾联合启动了集中整治“两非”专项行动,严厉打击非法的胎儿性别鉴定和选择性终止妊娠的行为。

专家学者也对此进行了见仁见智的分析评论并提出了许多具有建设性的建议。

第五次和第六次人口普查资料显示,内蒙古人口性别构成确实存在偏高的现象,特别是出生人口性别更为严重。

对这一问题应该以历史的、现实的观点客观地分析和对待。

(一)内蒙人古人口性别构成现状历次普查数据显示,内蒙古总人口性别比一直高于全国平均水平,特别是第一、二次人口普查时比较明显,性别比严重偏高,分别达到128.62和118.64。

1982年下降到了109.02,这是因为解放后较低的出生人口性别比对总人口性别结构的稀释作用,使总人口性别比直线下降。

1982年第三次人口普查以后,虽然内蒙古人口的性别比仍然高于全国,但差距比较小,而且接近正常值(见图2-1)。

图2-1内蒙古及全国历次人口普查总人口性别比单位:女=100根据2010年第六次全国人口普查结果,全国总人口性别比为105.20,而内蒙为108.05,在大陆31个省、市、自治区中由高到低居第五位。

排在前四位的是天津市、海南省、广东省、广西壮族自治区,其性别比分别为114.52、110.90、109.00和108.26。

从全国范围内来看,内蒙古总人口的性别比还是偏高的。

总人口性别构成是以往历年出生人口性别构成、死亡人口性别构成长期作用的结果,特别是历年出生人口性别构成的影响较大,近期的或个别年份出生、死亡人口的性别构成影响较小。

如果是开放型的人口,即人口流入、流出比较频繁的地区,其性别构成还受到流动人口性别构成的影响。

对于整个内蒙古地区来看,最主要影响因素还是出生人口的性别构成。

早期总人口性别比偏高是历史原因,近期总人口性别比升高是出生人口性别比逐渐上升的结果。

(二)出生人口性别比偏高第六次人口普查数据显示,内蒙古2010年普查的出生人口性别比为112.09,而出生人口性别比的通常值域为102~107之间,也就是说2010年出生人口性别比远远超过合理范围警戒线。

图2-2内蒙古历次人口普查出生婴儿性别比单位:女=10019641982199020002010普查年份从历次人口普查数据来看,2000年之前,内蒙的出生人口性别比保持在108左右,稍有上升的趋势,但是2010迅速达到112.09的水平。

出生婴儿性别比偏高主要发生在近几年,这点可以从分年龄人口的性别构成也可以得到印证。

2010年人口普查显示0岁—3岁人口的性别比超过了110,而9岁以上人口的性别比小于109。

所以,出生人口性别比异常主要是在近5年内比较突出。

虽然内蒙古出生婴儿性别比总体偏高,但各盟市也表现出不同的特点。

各盟市总人口性别比和出生人口性别比差距较大(见图2-3 )而且盟市总人口性别比与出生婴儿性别比不同步。

图2-3 内蒙各盟市2010年人口普查总人口和出生婴儿性别比单位:女=100比如,2010年人口普查,赤峰市、通辽市、呼和浩特市、鄂尔多斯市出生人口性别比在全区最高,分别为131.49、112.20、111.73和109.96,而最低的地区只有102。

总人口性别比最高的是鄂尔多斯市、阿拉善盟、巴彦淖尔市和乌海市,分别为132.41、119.92、113.22和112.67(见下表)。

表2-1内蒙古1990年、2000年、2010年各盟市总人口性别构成单位:女=100再如鄂尔多斯市,其常住人口性别比极高的原因,主要由于历史因素和迁移流动人口性别比较高两方面原因共同促成的。

从历史上看,鄂尔多斯市一直是内蒙古人口性别比最高的地区,1990年“四普”和2000年“五普”,鄂尔多斯市人口性别比分别为113、113.7,该地区的人口性别比始终处于较高水平,且居高不下,到2010年“六普”更是达到了132.4;另外,由于近些年来鄂尔多斯市经济发展较快,各种生产要素迅速聚集,吸引了自治区各地乃至其他省区众多的人口到鄂尔多斯市务工、经商,而且以男性人口居多,这也促使人口性别比进一步上升。

当然,内蒙古及其他各盟市常住人口性别比的变化,也同样受这两方面因素的影响,只是影响的程度和方向不同。

(三)人口性别构成的城乡差异较大内蒙古人口性别构成在城市、镇、乡村之间存在着很大的差异,而且,城市、镇、乡村总人口性别比都有不同程度的升高(见表2-2)。

表2-2 2010年、2000年内蒙古分市镇乡性别比单位:女=1002010年内蒙古城市人口性别比为105.36,镇为106.44;乡村最为121.21,表现出镇高于城市、乡村高于镇的特点,城市与乡村相差5.86。

而且,2010年市、镇、乡村的性别比都高于2000年,市人口性别比上升 1.95,镇人口性别比上升0.64,乡村人口性别比上升最大,达到2.07。

图2-4 2000年、2010年城市、镇、乡村人口性别资料来源:内蒙古自治区第五次、第六次人口普查机器汇总资料2010年,内蒙古城市、镇、乡村出生婴儿性别比分别为107.72、109.87和115.57,乡村最高,镇次之,城市最低。

表2-3 2000年、2010年内蒙古出生婴儿性别比单位;女=100与2000年相比,城市、镇、乡村出生婴儿性别比分别比2000年高2.70、6.82、3.78个百分点。

出生婴儿性别比的大幅度上升应引起政府和社会的高度重视,并采取有效措施加以解决。

(四)性别比偏高将面临严重的社会问题出生婴儿性别比长期持续偏高会导致未来人口性别失衡,从而引发一系列社会问题。

比如:最直接的就是找配偶困难,家庭和社会不稳定风险系数会不断增大。

所以有人推算,到2020年,中国处于婚龄的男性人数将比女性多出3000到5000多万,因而将有数千万光棍产生。

继而发生婚姻挤压问题,使得跨年龄段婚姻,“老夫少妻”现象普遍。

男性争夺配偶发生的冲突加剧,甚至会采用拆散已婚家庭组建新家庭的方式,导致了家庭结构的不稳定。

买卖婚姻、拐卖妇女、性犯罪等各种社会犯罪现象加重。

农村牧区、低收入者等弱势群体择偶极为不易。

就业性别排挤。

男性劳动力相对过剩,不仅男性就业将变得困难,同时由于男性与女性争夺工作而导致女性就业更加困难。

无子女老人保障问题突显。

中国社会保障水平较低,在以家庭赡养为主的养老保障体制下,大量终身未婚者没有子女,其晚年生活无法保障。

总之,男女性别如果严重失衡会造成生活水平下降,就业困难,经济停滞,犯罪加重,进而导致整个社会和国家的不稳定。

(五)性别失衡的原因及应对措施普遍观点认为,出生人口性别比失调主要有三个原因。

第一是传统文化的影响,男尊女卑,重男轻女。

第二是社会保障体系滞后,“养儿防老”的观念根深蒂固。

第三是国家在倡导男女平等基本国策方面缺乏切实有效的政策措施等。

但是,其根本原因是在目前的社会经济和生产力条件下,男性相对于女性的比较优势,产生了选择生育男性的倾向。

这种选择男性倾向在短时期内是无法改变或根本不可能改变的。

比如几千年的传统思想、“养儿防老”的保障体制能轻而易举改变吗?现有的生产条件下,男性更能适应社会劳动的自然和生理属性能变吗?这种性别选择倾向的改变是一个漫长的复杂的过程,可是性别比失衡的问题必须尽快得到有效控制和解决。

要有效的解决出生人口性别失衡,必须找到问题所在。

出人人口性别比偏高是全国的普遍现象,而且是从上世纪80年代才开始俞来愈高,之前一直很低且比较合理。

随着我国生产力的提高、社会的发展和保障体制的完善,人们的传统落后观念应该有所改变,出生人口性别比应更趋合理,但为什么会出现相反的情况呢?其实我国实行计划生育政策也是造成推动选择出生性别的重要因素。

在计划生育政策之前,虽然有更严重的性别偏好,但选择生男并不排斥生女,可以有男有女,男女双全,一直到生育儿子的数目满意为止,这种自然生育仍然不会改变人口的性别比例。

然而,在严格限制每对夫妇出生数目的情形下,出现有你没我、男女不能共存的状况,无数女性在出生之前就被扼杀于腹中了。

所以有人说出生人口性别比偏高的直接原因,是非法鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为,即“双非”造成的。

但是,如果不是万般无奈谁会杀害自己的亲骨肉,况且我国是一个有着几千年儒家文化思想的国家。

因此,我国出生人口性别比偏高其根本原因是传统落后思想和社会保障水平低下造成的性别偏好,直接原因是极度限制生育,产生的手段主要是利用先进的妊娠性别鉴定即B超技术。

内蒙古地区与全国的情况完全一样,要想尽早地将出生人口性别比控制在合理的范围内,不能寄希望于全民思想观念的转变,那将为时已晚,必须采取果断有效的措施,制定出更加适合我们少数民族地区的科学合理的生育政策。

同时严厉打击“两非”行为,综合治理出生人口性别比失衡问题。

二、人口年龄构成科学发展观的核心是以人为本,人是一切工作的出发点和落脚点,社会经济可持续发展的前提是人口本身必须可持续发展。

人口年龄结构的现状不仅直接影响着当前劳动力供给,关系到社会和经济发展的一系列问题,而且影响着未来人口发展趋势和社会经济的可持续发展。

(一)人口年龄结构状况“六普”资料显示,内蒙古常住人口中0—14岁人口为348.26万人,占14.10%;15—64岁人口为1935.56万人,占78.34%;65岁及以上人口为186.82万人,占7.56%(见表2-4)。

同2000年“五普”相比,0—14岁人口比重下降了7.18个百分点,15—64岁人口比重上升了4.97个百分点,65岁及以上人口比重上升了2.21个百分点。

同全国相比,内蒙古0—14岁人口比重比全国平均水平低2.5个百分点,15—64岁人口比重高3.81个百分点,65岁及以上人口比重低1.31个百分点。

内蒙古0—14岁人口比重和65岁及以上人口比重,均低于全国均水平。

从历次人口普查数据看,自上世纪80年代以来,内蒙古0—14岁人口比重呈急剧下降趋势,1982年“三普”、1990年“四普”、2000年“五普”到2010年“六普”,0—14岁人口比重分别为35.35%、28.45%、21.28%、14.10%;65岁及以上人口比重,“三普”、“四普”差距不大,一直在3%—4%之间,到2000年“五普”时比重上升到5.35%,到“六普”急剧上升,达到了7.56%,10年间即上升了2.21个百分点,人口老龄化速度开始加快,人口年龄结构开始步入老龄化通道,人口年龄结构已由成年型人口转变为老年型人口,但老龄化程度低于全国平均水平。

表2-4 内蒙古普查年份人口年龄构成单位:%从历次人口普查年龄数据看出,内蒙古0-14岁人口比重逐渐下降,15-64岁和65岁以上人口比重逐渐上升,而且这种趋势还会延续。