我国电化学生物传感器的研究进展.

电化学_生物传感器快速检测大肠杆菌的研究进展.

0引言水和食品中细菌的检测,特别是致病性细菌的检测,对于控制传染病、保护环境卫生和人民群众身体健康都有着重要的意义。

在水和食品中传播的各种致病性细菌中,大肠杆菌是最为普遍的一种。

它是人及各种动物肠道中的常居菌,常随粪便从人及动物体内排出,广泛散播于自然界。

人体感染了部分大肠杆菌可引起腹膜炎、出血性肠炎、胆囊炎、阑尾炎和尿道炎等疾病,严重者甚至死亡[1~2]。

在卫生质量的评价和控制中,通常采用大肠杆菌作为指示菌,利用对指示菌的检测和控制来了解水体或食品等的受污染状况,从而评价其质量以保证卫生安全。

大肠杆菌的传统检测方法包括多管发酵法和滤膜法等,存在操作繁琐、检测时间长(一般需要1~2天才能得到结果等缺点,难以满足污染源快速诊断的需要。

近年来,许多基于不同检测原理的方法已得到长足的发展,比如聚合酶链反应[3~5]、免疫学检测[6~7]、质谱测定[8]、光学测定[9~10]等等。

与传统方法相比,这些方法具有一定的优势,但所需的检测时间仍然较长。

因此,建电化学/生物传感器快速检测大肠杆菌的研究进展程欲晓,金利通*(华东师范大学化学系,上海200062摘要:大肠杆菌广泛分布于自然界中,通常被用来作为水体系统排泄物污染情况的指示菌。

它是大面积食物中毒的主要原因之一,严重感染者会引发败血症、肾功能衰竭等危及生命的并发症。

电化学/生物传感器具有独特的优势,如能在浑浊溶液中操作、选择性好、灵敏度高、检测速度快等,因此在临床检测、环境保护和食品安全等领域得到了广泛应用。

该文主要对电化学/生物传感器快速检测大肠杆菌的研究进展进行了简要的综述。

关键词:大肠杆菌;电化学/生物传感器;快速检测Development of rapid detection of escherichia coli byelectrochemical sensor and biosensorCheng Yu -xiao,Jin Li -tong *(Department of Chemistry,East China Normal University,Shanghai 200062,ChinaAbstract:Escherichia coli (E.coli,spreading abroad in natural environment,are commonly used as indicators of fecal contamination in water environments.They are one of the major causes of food-borne outbreaks and can pro -duce life -threatening complications ranging from blood diarrhea to renal failure.Electrochemical sensors and biosensors have more advantages than other methods in that they can operate in turbid media and have good selec -tivity and high sensitivity.Therefore,they are applied widely in clinic diagnostics,environmental protection and food sanitation.This paper reviews briefly the recent development of rapid detection of E.coli by electrochemical sensors and biosensors.Key words:escherichia coli;electrochemical sensor and biosensors;rapid detection 基金项目:上海市科委No.06dz05824资助项目*通讯联系人,E-mail:ltjin@ .cnVol.29,No.1Mar .2009化学传感器CHEMICALSENSORS第29卷第1期2009年3月立快速检测大肠杆菌的新方法成为环境监测和食品卫生领域专家和学者的一个巨大挑战。

生物传感器的研究进展综述

生物传感器的研究进展综述一、本文概述生物传感器作为一种集成了生物识别元件和信号转换器的设备,其在生物、医学、环境、食品安全等领域的应用日益广泛。

本文旨在综述生物传感器的研究进展,包括其基本原理、分类、应用领域以及存在的挑战和未来的发展趋势。

我们将重点关注近年来在生物传感器领域的创新技术和研究成果,以期为读者提供一个全面而深入的理解。

我们将简要介绍生物传感器的基本原理,包括其工作机制和主要构成部分。

接着,我们将根据生物识别元件的不同,对生物传感器进行分类,并详细讨论各类生物传感器的特点和应用领域。

在此基础上,我们将重点分析近年来在生物传感器研究方面的主要进展,包括新材料、新技术和新方法的开发和应用。

我们还将探讨生物传感器在实际应用中所面临的挑战,如灵敏度、特异性、稳定性和寿命等问题,并就此提出可能的解决方案。

我们将展望生物传感器未来的发展趋势,预测其在未来可能的应用领域和发展方向。

通过本文的综述,我们希望能够为研究者提供一个关于生物传感器研究进展的全面视角,为其未来的研究和开发提供有益的参考。

二、生物传感器的基本原理与技术生物传感器是一种利用生物分子识别元件与物理或化学换能器相结合,对生物物质进行高选择性、高灵敏度检测的新型分析装置。

其基本原理是将生物分子识别过程(如酶促反应、抗原抗体反应、核酸杂交等)与信号转换器(如电化学电极、光学器件、压电晶体等)相结合,通过生物识别元件与待测物之间的特异性相互作用,将生物化学反应产生的信息转化为可检测的电信号、光信号或其他形式的信号,从而实现对待测物的定性或定量分析。

生物传感器的核心技术包括生物识别元件的制备与固定化技术、信号转换与处理技术,以及传感器的微型化与集成化技术。

生物识别元件的制备是实现生物传感器特异性与灵敏度的关键,常见的生物识别元件包括酶、抗体、核酸适配体、细胞和组织等。

信号转换与处理技术是生物传感器将生物识别信号转化为可测量电信号的核心,常见的信号转换方式有电化学转换、光学转换、热学转换等。

电化学生物传感器的研究与应用现状

电化学生物传感器的研究与应用现状电化学生物传感器的研究目前主要集中在三个方向:传感器构建、信号放大和检测仪器的开发。

传感器构建主要包括生物识别分子的修饰和载体材料的选择。

生物识别分子可以是抗体、酶、DNA等,通过与目标物质的特异性相互作用,实现对目标物质的检测。

载体材料选择需要考虑电化学活性、生物兼容性、稳定性等因素,常见的载体材料有玻碳电极、金属薄膜等。

信号放大主要通过引入纳米材料、纳米结构或功能材料,增强电化学传感器的灵敏度。

检测仪器的开发旨在提高传感器的检测性能和实用性,主要包括微流控技术、传感器阵列和便携式检测仪器等。

电化学生物传感器在医学诊断领域的应用已经取得了重要进展。

例如,血糖仪是最常见的电化学生物传感器之一,用于测试血液中的葡萄糖含量,对糖尿病患者的日常管理起到了重要作用。

此外,电化学生物传感器还可以用于监测血清中的肿瘤标志物、心肌酶等,辅助临床诊断,提高疾病的早期诊断率。

在食品安全方面,电化学生物传感器也发挥着重要作用。

传统的食品检测方法通常需要昂贵的仪器设备和复杂的分析程序,而电化学生物传感器则具有快速、灵敏和简单的优点。

通过检测食品样品中的有害物质,例如重金属、农药残留和毒素等,电化学生物传感器能够有效地保证食品安全,减少食品中的有害物质对人体的危害。

此外,电化学生物传感器还被广泛应用于环境监测。

例如,可以利用电化学生物传感器检测水体中的有毒金属离子、有机物污染物等,为环境污染监控提供有效手段。

另外,电化学生物传感器还可以用于检测空气中的污染物,例如二氧化硫、氮氧化物等,为空气质量监测提供帮助。

总之,电化学生物传感器是一种有着广泛应用前景的检测技术。

随着传感器构建、信号放大和检测仪器的不断改进和创新,电化学生物传感器将在医学诊断、食品安全、环境监测等领域发挥更加重要的作用。

生物样品的生物传感器技术的研究进展

生物样品的生物传感器技术的研究进展生物传感器技术是指基于生物分子的特异性识别和生物反应,通过转化成电、光、热等信号进行检测分析的一种技术。

在分析领域中很受欢迎,尤其是在生物样品分析中。

生物样品是指从生物体中提取的任何类型的样品(如血液、尿液、唾液、粪便等),是生物医学研究的基础和关键,而生物传感器技术则可以提高生物样品的检测、分析和诊断的准确性和效率。

1.生物传感器的原理和分类生物传感器的原理是通过生物分子与检测物相互作用,改变载体材料的电学、光学或机械性质,从而实现对检测物信号的转化。

目前,生物传感器主要有电化学传感器、光学传感器、磁性传感器和微流控芯片等四种类型。

其中,电化学传感器是最常见的一种类型,其基本原理是通过生物分子与检测物相互作用,改变电化学信号,从而进行检测。

因此,电化学传感器的优点在于其快速响应、灵敏度高、可重复性好和易于制备等特点。

光学传感器主要是利用发光分子、旋转偏振现象、吸收现象等原理对生物分子进行检测。

由于光学传感器的灵敏度、选择性高,且对于不同波长、能量的光基本不互相干扰,因此,可以同时对多种生物分子进行监测。

磁性传感器是指利用磁性材料对检测物的磁性浓度进行检测的传感器。

由于磁性传感器不受样品质量影响、稳定性好、检测精度高等优点,因此,其在生物样品分析中具有很大的应用前景。

微流控芯片则是指通过微小流道和微阀门等微加工技术将生物样品分析实验室微型化的芯片。

由于其检测时间短、检测容量小,且成本低等特点,因此,在生物样品的快速检测和药物筛选等方面具有广泛的应用前景。

2.生物样品的生物传感器技术的研究进展生物样品的传感器技术是目前生物医学研究的热点之一。

在生物样品的快速检测、分析和诊断等方面,各种新型的生物传感器技术也不断涌现。

例如,在艾滋病毒检测领域中,科学家们研究出一种新型的电化学生物传感器,利用已知的艾滋病毒抗原来检测病毒感染(其主要成分是一种HLA分子)。

通过选择性敏感于HLA分子的DNA酶切割酶和电化学信号的转化,可以在快速、精准的方法中检测病毒感染。

电化学生物传感器的应用研究进展

公司制造 ,之后又 由 L es otrp和 Bc m n仪器公 司 ed ,N r u h ek a 相继推 出,这些传 感器均 是用 于血糖 和尿糖 检测 的 电化 学

传感 器。2 世 纪 8 O O年代新型的生物传感器在实验室取得了

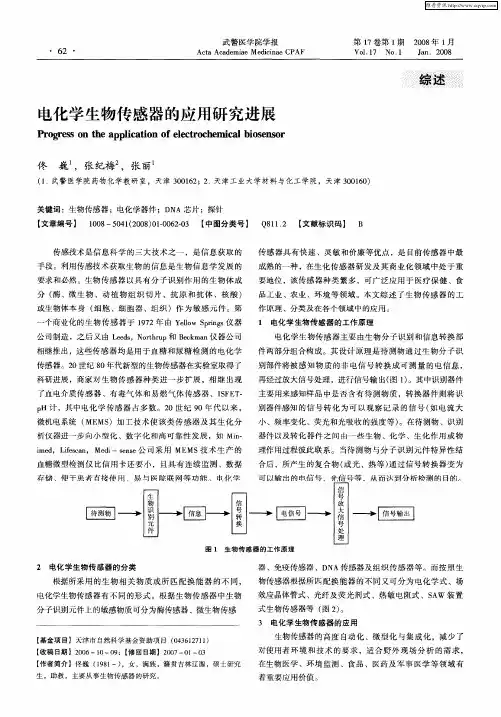

电化学 生物传感 器主要 由生物 分子识别 和信息转 换部 件两部分组合构成 。其设 计原 理是待 测物通 过生 物分 子识

存 储 、便 于 患 者 盲 接 傅 用 、易 与 医 院 联 网等 功 能 申 化 学

理作用过程彼此联 系。当待测 物 与分 子识别 元件 特异性 结 合后 ,所产 生 的复 合物 ( 光 、热等 ) 或 通过 信 号转 换器变 为

可 以输 出 的 申 信 号 、光 信 号 等 .从 而 到分 析 柃测 的 目的

别部件将被感 知物 质 的非 电信 号转 换成 可测 量 的 电信息 , 再经过放大信号处理 ,进行信号输 出( 1 。其 中识别器件 图 )

主要用来感知样 品 中是 否含有待 测物质 ,转换器 件则将 识 别器件感知的信 号转 化 为可 以观 察记 录 的信 号 ( 电流 大 如

科研进展 ,商 家对生 物传感 器种类 进~ 步扩展 ,相 继 出现 了血电介 质传感器 、有毒气 体和 易燃气体 传感 器、IF T SE — D H计 ,其 中电化学 传感 器 占多数 。2 纪 9 O世 O年代 以来 , 微机电系统 ( MS ME )加工技 术使 该类 传感器 及其 生化 分

式生物传感器等 ( 2 。 图 ) 3 电化学 生物传感器 的应 用

根据所采 用 的生 物相 关物 质 或所 匹配 换 能器 的 不 同 ,

电化学生物传感 器有 不同 的形 式 。根据 生物传 感器 中生 物 分子识别元件 上的敏感物质 町分 为酶传感器 、微生物传感

生物传感器的研究及应用分析

生物传感器的研究及应用分析近年来,生物传感器领域的研究得到了积极的发展。

生物传感器具有高灵敏度、高选择性、易操作、快速响应等优点,被广泛应用于生物医学、环境监测、食品安全等领域。

本文将对生物传感器的研究进展及其应用进行分析。

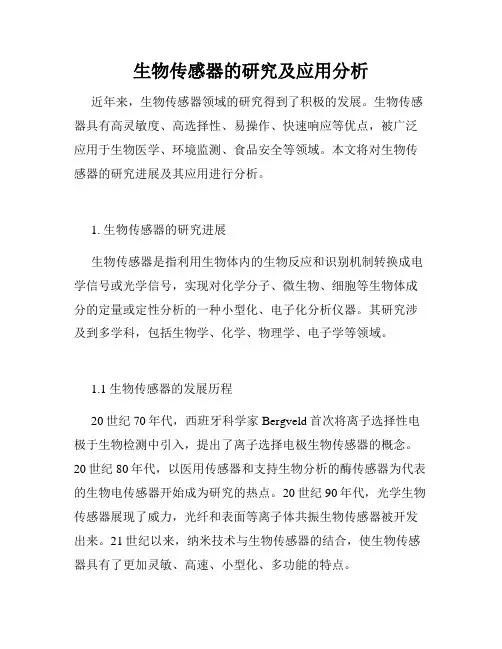

1. 生物传感器的研究进展生物传感器是指利用生物体内的生物反应和识别机制转换成电学信号或光学信号,实现对化学分子、微生物、细胞等生物体成分的定量或定性分析的一种小型化、电子化分析仪器。

其研究涉及到多学科,包括生物学、化学、物理学、电子学等领域。

1.1 生物传感器的发展历程20世纪70年代,西班牙科学家Bergveld首次将离子选择性电极于生物检测中引入,提出了离子选择电极生物传感器的概念。

20世纪80年代,以医用传感器和支持生物分析的酶传感器为代表的生物电传感器开始成为研究的热点。

20世纪90年代,光学生物传感器展现了威力,光纤和表面等离子体共振生物传感器被开发出来。

21世纪以来,纳米技术与生物传感器的结合,使生物传感器具有了更加灵敏、高速、小型化、多功能的特点。

1.2 生物传感器的技术难点生物传感器的研究仍存在一些技术难题,主要集中在以下几个方面:(1)灵敏度和选择性:生物传感器可探测的物质范围广泛,但灵敏度和选择性一直是制约其应用的难点。

(2)失效机制:生物分子与传感器的相互作用容易受到多种因素的影响,例如酶失活、抗体把持变性等,这些失效机制对于生物传感器的可重复性和稳定性具有很大的影响。

(3)设备复杂度:生物传感器采用了多种技术手段,例如血糖计应用的是电化学、光学和生物学的技术手段,但设备复杂度将导致其应用的成本较高。

2. 生物传感器的应用分析生物传感器具有广泛的应用前景,目前主要应用于生物医学、环境监测、食品安全等领域。

2.1 生物医学领域应用生物传感器在生物医学领域的应用主要是采用微型传感技术,能够对细胞的生命活动进行实时的监测。

例如,可以通过检测生物样本中特异性抗原和抗体计量的方法来诊断和鉴定种类和病理状态。

生物传感器的研究进展与应用前景

生物传感器的研究进展与应用前景随着生物学、电子学和材料学等交叉学科的不断发展,生物传感器已成为目前最具潜力的实验室和临床应用之一,其在医疗诊断、环境监测、食品安全等方面具有广泛的应用前景。

生物传感器是一种基于生物学分子与传感器之间的相互作用,可以转化生物分子信号为电化学、光学、质谱等信号的生物检测技术。

它可以测量生物分子、细胞、组织的生理、生化特性,能够在单细胞水平下探究分子交互的机理,从而在医学上提供了高敏感、高特异、高效率的定量检测方法。

在生物传感器中,探针是最重要的部分之一。

探针一般由识别分子和转换器件两部分组成。

识别分子一般是生物大分子如抗体、核酸、酶等等,具有较高的特异性和灵敏性。

转换器件则可以将生物分子识别转化为可测量的物理信号,如荧光、电流、电压、质谱信号等。

探针的设计与合成直接关系到生物传感器的检测灵敏度、特异性和应用范围等。

除了探针之外,材料的质量和性能也影响了生物传感器的性能。

比如传感器的灵敏度和特异性可以得到提高,唯有探针材料和转换器件材料的优化才能得到进一步的提高。

同时,生物相容性、稳定性和可重复性也是常常需要考虑的重要因素。

生物传感器可以用于临床和环境监测等领域。

在临床方面,生物传感器广泛应用于癌症、心血管疾病、神经系统疾病、感染病毒等疾病的早期诊断、药物筛选和有效监测。

其中,压电传感器、电化学传感器、荧光探针等技术在临床中得到了广泛应用。

在环境监测方面,生物传感器主要关注污染物质的检测,如水中重金属、生物毒素等,可以有效地监测环境水体和土壤的污染程度,为环境保护提供技术支持。

同时,食品安全是另一项非常重要的领域,生物传感器在这方面也有着广泛的应用前景。

食品中的添加剂、农药残留、微生物污染等都是日常的监测重点,使用基于核酸、抗体结合等技术构建的传感器可以对食品中的农药、残留物、病原体等微量有毒有害物质进行精确测量,有效保障食品安全。

总之,生物传感器的应用前景广阔,其技术不断完善,制约其性能的材料技术、工艺技术等都在持续优化。

电化学生物传感器原理、发展趋势及应用

电化学生物传感器原理、发展趋势及应用一、电化学生物传感器的检测原理电化学生物传感器(electrochemical biosensor)是指由生物材料作为敏感元件,电极(固体电极、离子选择性电极、气敏电极等)作为转换元件,以电势或电流的变化为特征检测信号的传感器,简称生物电极。

这类传感器发展最早,研究内容十分丰富,并已经得到广泛应用。

电流型传感器主要基于探测生物识别膜或化学反应中的电活性物质,通过固定工作电极的电位提供电活性的电子转移反应驱动力,探测电流随时间的变化。

该电流直接反映了生物分子识别和电子转移反应的速度,即该电流与待测物质的浓度成正比。

电位型传感器将生物识别反应转换为电位信号,该信号与生物识别反应过程中产生或消耗的活性物质浓度对数成正比,从而与待测物质浓度的对数成正比。

电位型离子选择电极的选择性渗透离子导电膜可设计成与待测离子相关的产生电位信号的敏感膜,测试在电流为零的条件下进行。

根据作为敏感元件所用生物材料的不同,电化学生物传感器分为酶电极传感器、微生物电极传感器、电化学免疫传感器、组织电极与细胞器电极传感器、电化学DNA传感器等。

电化学生物传感器具有以下特点:1.适合于对生物体液中的物质活度测定的需要,响应直观,通过计算机联用,可直接读出待测生物物质的浓度或活度。

2.由于其具有分子识别的功能和高选择性,在许多测定中,样品无需复杂处理,操作简便,易于自动化监测,可连续监测患者的血液物质浓度。

3.测定速度快电讯号的输出和测定响应快速,通过与计算机的接口还可进行多成分同时测定。

4.试样用量少可以将敏感探头微型化,只需微升级样品即可完成分析。

如有的K+、Ca2+、Cl-、Na+及CO2分析仪仅需50μl样品,每小时可测100个样品,这为临床检验缩短检测周期提供了条件。

5.可对体内物质直接和动态测量。

将微小探头埋在体内或留置于血管中,可以指示体内物质的变化,有利于床旁或现场检测。

6.灵敏度高例如AFP免疫电极可测定10-8~10-10 g/ml的浓度。

生物电化学与电化学生物传感研究进展

Ke r s b o l t c e sr ;b o e s r ;n n p r ce ;ee t n t n fr y wo d : iee r h mit c o y is n o s a o a t l s lcr r s i o a e

0 引 言

传感领域的研究进展 。同时 , 也对直 接 电子传递 、 线生 物传 在

实现 。但 由于酶的氧化还原位点经常深埋 于酶的 内部 , 其直接

有多种途径 ,如 电极 表面 的修饰 、生物受 体分 子如 酶 、抗 体 或寡聚核苷酸等 的修 饰等 J 。关 于纳米粒 子在 电化学生 物传

感 中的应用 已有 多篇 文献 综述 H ,如 纳米粒 子在 制备 电化 J 学 D A传感器方面 以及酶 和蛋 白在 纳米修饰 电极 上的直接 N 电化学均有文献 报道 。研究 表明 ,电化 学信号 的增强 是 由 于微小的纳米粒子可 以减小 蛋 白和酶 的氧 化还原 活性位 点与 电极之间的距离 ,而 电子传递 的速率 与距离 的指数 之间 呈倒

D A传 感 、 疫 传 感 、 N 免 氧化 还 原 蛋 白或 酶 与 电极 间 的 直接 电子 传 递 以 及在 线 传 感等 。 关 键 词 : 物 电化 学 ; 生 生物 传 感 器 ; 米 粒子 ; 子 传 递 纳 电 中 图分 类 号 :P 1 T 22 文 献标 识 码 : A 文 献编 号 :0 2—14 (0 0 0 0 1 0 10 8 1 2 1 ) 7— 0 6— 3

De e o m e fBi e e t o h m it y a e t o he i a o e o s v lp nto o l c r c e s r nd El c r c m c lBi s ns r

电化学生物传感器的研究及应用

电化学生物传感器的研究及应用随着生物学的发展,生物传感器得到广泛的重视。

电化学生物

传感器作为一种新型的传感器,在生物医学、环境监测、食品安

全等领域得到了广泛的应用。

电化学生物传感器是一种能够将生物分子识别和信号转化为电

信号的传感器。

它主要由生物识别元件、传感器、信号转换器和

数据分析系统组成。

它的工作原理是利用生物分子与传感器表面

的生物识别元件相互作用来实现目标物分析的选择性检测,并将

其转换成电信号输出。

近年来,电化学生物传感器已经在多种领域得到了广泛的应用。

在医学方面,电化学生物传感器能够检测糖尿病、癌症等疾病,

提高诊断效率。

在环境监测方面,电化学生物传感器能够检测水质、大气颗粒物、土壤污染等,保障环境安全。

在食品安全方面,电化学生物传感器能够检测食品中的有害物质,保障人们的健康。

同时,电化学生物传感器也存在着一些问题和挑战。

其中之一

就是如何提高检测灵敏度和选择性。

目前,有许多的研究都在探

索如何利用纳米技术和分子识别技术来提高传感器的灵敏度和选

择性。

此外,电化学生物传感器的稳定性和反应速度也是需要进一步优化的问题。

总之,电化学生物传感器具有广泛的应用前景。

未来,我们可以期待在生物医学、环境监测、食品安全等领域看到更多电化学生物传感器的应用。

同时,我们也需要进一步加强研究,解决当前电化学生物传感器存在的问题和挑战,推动电化学生物传感器技术的发展和应用。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第12卷第6期重庆科技学院学报(自然科学版2010年12月收稿日期:2010-07-20基金项目:重庆市教委科学技术研究资助项目(KJ101315作者简介:刘艳(1968-,女,四川乐山人,副教授,研究方向为电化学传感器。

在生命科学研究和医学临床检验中,需对各种各样的生物大分子进行选择性测定。

据统计,全世界每年要进行数亿次免疫学和遗传学病理检验。

常用的检验小型化分析装置和检测方法,成为目前现代分析化学研究领域的前沿课题。

1962年,Clark 提出将生物和传感器联用的设想,并制得一种新型分析装置“酶电极”。

这为生命科学打开一扇新的大门,酶电极也成为发展最早的一类生物传感器。

生物传感器结合具有分子识别作用的生物体成分(酶、微生物、动植物组织切片、抗原和抗体、核酸或生物体本身(细胞、细胞器、组织作为敏感元件与理化换能器,能产生间断的或连续的信号,信号强度与被分析物浓度成比例。

电化学生物传感器是将生物活性材料(敏感元件与电化学换能器(即电化学电极结合起来组成的生物传感器。

当前,电化学生物传感器技术已在环境监测、临床检验、食品和药物分析、生化分析[2-4]等研究中有着广泛的应用。

本文在此综述电化学生物传感器的工作原理、分类及几个当今研究的热点。

1电化学生物传感器概述1.1电化学生物传感器的原理电化学生物传感器是将生物活性材料(敏感元件与电化学换能器(即电化学电极结合起来组成的生物传感器。

当电化学池中溶液的化学成分变化时,电极上流过的电流或电极表面与溶液的电势差会随之发生变化,这样通过测定电流或电势的变化就可以获取溶液成分或相应的化学反应的变化信息。

电化学生物传感器是在上述电化学传感器原理的基础上,以具有生物活性的物质作为识别元件,通过特定反应使被测成分消耗或产生相应化学计量数的电活性物质,从而将被测成分的浓度或活度变化转换成与其相关的电活性物质的浓度变化,并通过电极获取电流或电位信息,最后实现特定物质的检测。

如图1所示,这类传感器中使用的生物活性材料包括酶、微生物、细胞、组织、抗体、抗原等等。

图1电化学生物传感器的工作原理1.2电化学生物传感器的类别生物传感器主要包括生物敏感膜和换能器两部分。

按照敏感元件所用生物材料的不同,电化学生物传感器分为酶电极传感器、微生物电极传感器、电化学免疫传感器、组织电极与细胞器电极传感器、电化学DNA 传感器等,其中酶电极由于其高效、专一、反应条件温和且具有化学放大作用而成为电化学生物传感器的研究主流。

按照检测信号的不同,电化学生物传感器可分我国电化学生物传感器的研究进展刘艳(长江师范学院,重庆408100摘要:介绍电化学生物传感器的基本原理及分类;阐述电化学生物传感器的发展历程;综述近三年来电化学生物传感器中研究最为广泛的电流型生物传感器的应用。

关键词:电化学;生物传感器;非特异性吸附;蛋白质吸附中图分类号:O652文献标识码:A文章编号:1673-1980(201006-0153-03电子仪器待分析物生物敏感膜换能器153··为电位型、电流型、电导型和电容型四种形式。

就目前研究情况来看,电流型生物传感器由于其电极的输出信号直接和被测物浓度呈线性关系,而成为研究最多、应用最广的一种类型。

下面主要介绍电流型电化学生物传感器。

2电化学生物传感器的发展电化学生物传感器的发展主要经历了三个阶段,根据所用电子传递剂的不同,电化学生物传感器可以分成第一代、第二代和第三代。

2.1第一代电化学生物传感器第一代电化学生物传感器以自然物质(如氧气作为电子传输媒介。

最早的Clark 型生物传感器,其基本原理是借助于溶液中溶解O2进行酶与电极间的电子传递,从而实现酶的再生。

底物的测定是通过检测产物H2O2浓度变化或氧的消耗量来进行。

1962年,Clark和Lyons首先在氧电极的基础上提出了葡萄糖传感器的设计原理。

随后,在1967年Updike和Hicks把含葡萄糖氧化酶的聚丙烯酰胺膜固定到氧电极上,研制出了第一支葡萄糖传感器。

但由于此类传感器中被检测物的响应信号对氧气的分压有很强的依赖性,且被分析物所在体系中氧气的分压很容易发生变化。

因此,该类传感器电极稳定性不够好,寿命较短,灵敏度较低,抗干扰能力差,难以微型化等。

这些缺点大大地限制了生物传感器的推广和应用。

2.2第二代电化学生物传感器20世纪70年代起,为克服第一代电化学生物传感器的诸多缺点,人们开始用小分子的人造电子传递媒介来代替氧作为媒活中心与电极间的电子通道,通过检测媒介体的电流变化来反映底物浓度的变化,从而构造出了第二代电化学生物传感器。

第二代电化学生物传感器可用作电子媒介体的物质通常有铁氰化物、二茂铁及其衍生物、甲基紫精、四硫富瓦烯、染料分子、Ru、Os的化合物、苯醌等。

该类电极有许多优点,可以在无氧环境中检测生物组分的浓度,解决了传感器对氧气的依赖问题。

这些物质虽具有疏水性,可直接吸附于电极表面,但往往由于吸附不牢而易于流失,同时媒介体也具有潜在的毒性,这些因素都限制了第二代传感器的发展。

国内对第二代生物传感器进行了许多研究工作,从不同角度、不同途径,对其加以改进,如利用某些离子交换聚合物膜,改善上述问题。

这些电极修饰膜自身可牢固粘附于电极表面,通过自身的荷电基团对一些荷电物质产生亲合或排斥作用,能较好改善酶等生物敏感组织以及媒介体的固定牢度;同时,其离子交换特性还赋予电极预富集、离子交换、防污染等性能,这类介体型生物传感器有效寿命有的可达数月之久[6,7]。

2.3第三代电化学生物传感器随着生物传感技术的不断进步,发展新型简单便携、准确可靠、灵敏耐用的生物传感器已成为当务之急。

第三代生物传感器的研究应运而生,它是以氧化还原蛋白质和酶直接电化学行为为理论基础,以酶与电极之间的直接电子转移为特征的新型生物传感器。

这种传感器无需引入媒介体,与氧及其他电子受体无关,因此固定化相对简单,无外加毒性物质,是当前最理想的生物传感器,也称为第三代无媒介的生物传感器。

这类传感器直接利用酶和蛋白质的直接电化学行为,对于构建第三代生物传感器的酶和蛋白质必须能在电极上表现出直接电子传输性质(即氧化还原活性,符合上述要求的蛋白质和酶通常有过氧化物酶、血红蛋白、肌红蛋白、细胞色素C、葡萄糖氧化酶、氯化血红素等。

若要实现酶和电极之间有效直接的电子传输,必须构建一个合适的薄膜界面,在这个薄膜电极的构建中,材料的选择至关重要。

只有那些生物相容性好且又能对酶和电极之间进行直接电子传输有促进作用的材料才是研究者的首选材料。

这类材料包括某些天然和人造聚合物,表面活性剂,无机和有机溶胶-凝胶,自组装单层和多层膜,双层磷酸脂膜等。

近年来,随着材料科学的发展,材料的种类越来越多,在众多新材料中离子液体和纳米材料为研究者所偏爱。

3当前电化学生物传感器研究热点3.1减少非特异性吸附的新材料开发实现高度的敏感性和特异性蛋白检测的关键就是要防止非特异性蛋白质的吸附。

免疫分析中,非特异的蛋白吸附常常是阻碍高灵敏度和高通量处理的一个重要的因素。

中科院马宏伟课题组研究出解决非特异性吸附的新方法,开发了一种新的固相载体,有望达到“0”非特异吸附。

3.2蛋白质吸附及生物相容性改良特异性蛋白质的有效吸附及保持被吸附生物质的生理活性是生物传感器的关键技术,Linyan Yang等人研究了用羧甲基纤维素,羧甲基β-1,3-葡聚糖及藻酸对聚二甲基硅氧烷(PDMS表面进行改良,结果154··显示多糖修饰的PDMS与天然PDMS相比,能明显改善蛋白质的吸附特性和细胞相容性[10]。

3.3生物相容性材料应用当前,电化学生物传感器的研究仍然以第二代居多,即利用媒介体进行电子传输,通过检测媒介体的电流变化来反映底物浓度的变化。

但由于人造媒介体的缓慢释放所带来的潜在的毒性,限制了其在体检测的可能性。

采用生物相容性好的无毒性新材料制备第三代生物传感器已成为研究热点,其中作为新型材料的纳米材料和室温离子液体的相关研究最为活跃。

4结语当前电化学生物传感器的研究绝大多数还处于基础研究阶段,未来实现传感器的商品化还有许多工作要做。

关乎人类生命与健康的,廉价、微型化、集成化和智能化、便于携带、便于现场或实时性、在线性检测的新型电化学生物传感器的开发是研究者们继续奋斗的目标。

参考文献[1]Clark L C,Lyons C,Ann N Y.Electrode S ystems forContinuous Monitoring in Cardiovascular Surgery[J].Annals of the New York Academy of Science,1962,102(1:29-45.[2]毛秀玲,吴坚,应义斌.电化学生物传感器在发酵领域中的应用[J].分析化学,2008,8(12:1749-1755.[3]张岩,庄惠生.多层自组装硫脲和纳米金电流型萘免疫传感器的研究[J].分析化学,2010,38(2:153-157.[4]杨欣,干宁,谢东华,等.基于复合纳米微粒修饰电极的氯霉素快速检测用磁场可控一次性安培免疫传感器研究[J].化学学报,2010,68(1:75-82.[5]Updike S J,Hicks G P.The Enzyme Electrode[J].Nature,1967,214(5092:986-988.[6]凌书娟,袁若,柴雅琴,等.基于壳聚糖包埋二氧化硅-亚甲基蓝纳米复合物的电流型癌胚抗原免疫传感器的研究[J].化学传感器,2008,28(3:14-20.[7]高会玲,李建平.磁性无机-生物复合粒子敏感膜新型电流型免疫传感器的研究[J].分析化学,2008,36(12:1614-1618.[8]Hongtao Liu,Yang Liu,Jinghong Li.Ionic Liquids in SurfaceElectrochemistry[J].Physical Chemistry Chemical Physics, 2010,12:1685-1697.[9]Ma Hongwei,Wu Yuanzi,Yang Xiaoli,et al.Integrated Poly(dimethysiloxanewith an Intrinsic Nonfouling Property Approaching“Absolute”Zero Background in Immunoassays [J].Anal.Chem,2010,82:6338-6342.[10]Yang Linyan,Li Li,Tu Qin,et al.Photocatalyzed SurfaceMo dication of Poly(dimethylsiloxanewith Polysaccha Rides and Assay of Their Protein Adsorption and Cytocompatib-ility[J].Anal.Chem,2010,82:6430-6439.Research Advance of Electrochemical Biosensors in ChinaLIU Yan(Yangtze Normal University,Chongqing408100Abstract:The paper introduces the classification and basic principles of electrochemical biosensors,and elaborates its development process.It reviews the application of amperometric biosensors,which is the hottest research for nearly three years.Key words:electrochemical;biosensor;non-specific adsorption;protein adsorption 155··。