民间文学发展历程

民间文学

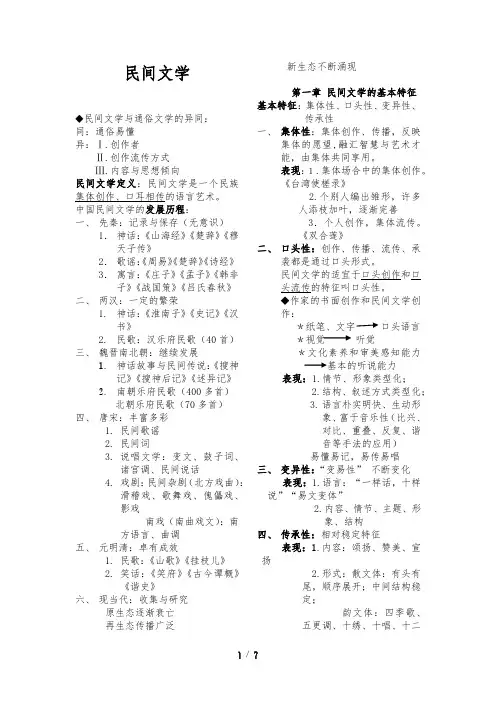

民间文学◆民间文学与通俗文学的异同:同:通俗易懂异:Ⅰ.创作者Ⅱ.创作流传方式Ⅲ.内容与思想倾向民间文学定义:民间文学是一个民族集体创作、口耳相传的语言艺术。

中国民间文学的发展历程:一、先秦:记录与保存(无意识)1.神话:《山海经》《楚辞》《穆天子传》2.歌谣:《周易》《楚辞》《诗经》3.寓言:《庄子》《孟子》《韩非子》《战国策》《吕氏春秋》二、两汉:一定的繁荣1.神话:《淮南子》《史记》《汉书》2.民歌:汉乐府民歌(40首)三、魏晋南北朝:继续发展1.神话故事与民间传说:《搜神记》《搜神后记》《述异记》2.南朝乐府民歌(400多首)北朝乐府民歌(70多首)四、唐宋:丰富多彩1.民间歌谣2.民间词3.说唱文学:变文、鼓子词、诸宫调、民间说话4.戏剧:民间杂剧(北方戏曲):滑稽戏、歌舞戏、傀儡戏、影戏南戏(南曲戏文):南方语言、曲调五、元明清:卓有成效1.民歌:《山歌》《挂枝儿》2.笑话:《笑府》《古今谭概》《谐史》六、现当代:收集与研究原生态逐渐衰亡再生态传播广泛新生态不断涌现第一章民间文学的基本特征基本特征:集体性、口头性、变异性、传承性一、集体性:集体创作、传播,反映集体的愿望,融汇智慧与艺术才能,由集体共同享用。

表现:1.集体场合中的集体创作。

《台湾使槎录》2.个别人编出雏形,许多人添枝加叶,逐渐完善3.个人创作,集体流传。

《双合莲》二、口头性:创作、传播、流传、承袭都是通过口头形式。

民间文学的适宜于口头创作和口头流传的特征叫口头性。

◆作家的书面创作和民间文学创作:*纸笔、文字口头语言*视觉听觉*文化素养和审美感知能力基本的听说能力表现:1.情节、形象类型化;2.结构、叙述方式类型化;3.语言朴实明快、生动形象、富于音乐性(比兴、对比、重叠、反复、谐音等手法的应用)易懂易记,易传易唱三、变异性:“变易性” 不断变化表现:1.语言:“一样话,十样说”“易文变体”2.内容、情节、主题、形象、结构四、传承性:相对稳定特征表现:1.内容:颂扬、赞美、宣扬2.形式:散文体:有头有尾,顺序展开;中间结构稳定;韵文体:四季歌、五更调、十绣、十唱、十二月调、信天游、爬山调、五句子、欢、谐、花儿具体作品的传承:传承人:群体、个体个体传承人共同特征;1.能讲善唱,博闻强记;2.身世不凡,阅历丰富;3.传承来源固定(亲缘、地缘、业缘);4.传承风格独特几大特征间的关系:有机整体;相互联系;彼此制约第二章神话第一节神话的界定与分类分类:一.自然神话(释源性)以自然万物为中心神格(气势不凡、命运奇异),综合反映初民对自然万物起源、性状、运行秩序及其相互关系认识的神话。

中国民间文学专业

中国民间文学专业【实用版】目录1.中国民间文学专业的定义与意义2.中国民间文学专业的研究领域与方法3.中国民间文学专业的发展历程4.中国民间文学专业的前景与挑战5.中国民间文学专业的实际应用正文【1.中国民间文学专业的定义与意义】中国民间文学专业是一门研究中国民间文学的学科,主要关注民间故事、传说、神话、谚语等口头传统,以及民间歌谣、戏曲等书面传统。

这门专业旨在保护和传承中国优秀的民间文化遗产,深入挖掘民间文学的价值和意义,探讨民间文学与社会、历史、文化、心理等方面的关系。

【2.中国民间文学专业的研究领域与方法】中国民间文学专业的研究领域包括但不限于:民间故事研究、传说研究、神话研究、谚语研究、民间歌谣研究、戏曲研究等。

研究方法主要有:文献研究法、田野调查法、比较研究法、结构分析法、历史研究法等。

【3.中国民间文学专业的发展历程】中国民间文学专业的发展历程可以追溯到 20 世纪初,当时一批有远见的学者开始重视民间文学的价值,并着手进行研究工作。

随着学术界的重视,中国民间文学专业逐渐发展壮大,至今已有一批博士、硕士、本科等不同层次的研究生教育体系。

【4.中国民间文学专业的前景与挑战】随着现代社会的发展,民间文学的研究越来越受到重视。

然而,在传承和保护民间文学的过程中,也面临着许多挑战,如民间文学资源的流失、研究人才的短缺、学科建设不够完善等问题。

因此,中国民间文学专业的前景与挑战并存。

【5.中国民间文学专业的实际应用】中国民间文学专业的研究成果在许多领域都有实际应用,如教育、文化产业、旅游业等。

研究民间文学,可以更好地了解民族文化,为教育、文化产业的发展提供有力支持。

中国民间文学的发展历程

中国民间文学的发展历程中国民间文学自古以来就有着丰富的内容和不同的形式。

它是中国文化的重要组成部分,为中国古代文学的发展做出了巨大的贡献。

本文将从历史、形式、流派三个方面阐述中国民间文学的发展历程。

历史中国民间文学的历史可以追溯到古代,最早的体现是传说和谚语类的作品。

在唐代以前,许多民间诗歌、谣曲、歌谣、俚曲、鬼谷子等都被广泛传唱,它们在歌唱中流传下来,例如《鱼儿舞》、《行路难》、《鼓吹曲辞》、《门前草》等。

宋代是中国民间文学发展的高峰期,在这个时期的民间文学中,出现了富有特色的故事、神话、传记和戏剧,开始有了“小说”这一概念。

在宋朝以后,各种各样的民间文学在创作、收集、整理领域都有了鲜明的特点。

例如元末明初的《水浒传》和《西游记》,明代的《红楼梦》等,这些作品被称为“古典小说”。

形式中国民间文学的形式多样,根据内容和表现手法可以分为以下几种:1. 诗歌:民间诗歌是最早的形式,它是由人们在各种场合自然而然地创作的,是人民语言的升华,如《将进酒》、《江城子》等。

2. 古谣:是中国民间文学最古老的形式之一,它们有时被视为历史的见证,是中国人民对过去的理解和回忆,如《青州三月闻雨》、《苏州夜行船》等。

3. 谚语:属于口头文学的组成部分,它是中国人民智慧的集成体,具有形象、明智、幽默以及智慧的特点,如“牢骚满腹”、“一失足成千古恨”等。

4. 小说:民间小说融合了历史、神话、传说、幽默和人情世态等因素,并设置了多种多样的主题和情节。

如《水浒传》、《红楼梦》等。

流派中国民间文学有较多的派别,其中比较知名的有以下几种:1. 江南民间文学:以苏州、金陵一带的民间文学为代表,该派别以细腻深沉的情感和优美流畅的语言为特色,如《嵩阳钟》、《青玉案·元夕》等。

2. 满汉民间文学:以东北吉林、辽宁地区的民间文学为代表,该派别以豪放奔放的风格和朴拙自然的语言为特色,如《三岔口》等。

3. 四川民间文学:以川菜、川剧为代表,该派别以朴实、豪放、幽默、风趣的语言为特色,如《二十四史话》等。

明清民间文学的历史与传承

明清民间文学的历史与传承明清时期是中国文学史上的重要时期,同时也是中国民间文学的重要发展阶段。

在这个时期,民间文学得到大力发展,成为中国文化传统的重要组成部分之一。

本文将从历史与传承两个方面,探讨明清民间文学的重要性和发展轨迹。

一、历史明清民间文学的发展始于明代。

在这个时期,随着城市的发展和手工业的兴起,人们生活水平和文化水平逐渐提高,文学创作也得到了极大的推动。

在这个时期,民间文学类型繁多,其中最为受欢迎的是曲艺和说唱,其中包含了如昆曲、评剧、沪剧、秦腔、山东评话、吹打、琴书等多种形式。

这些文艺形式,在明代得到了全面发展,成为了贵族、市民、乡村人民的普遍娱乐活动。

在清代,曲艺和说唱的发展达到了一个新的高度。

清代曲艺以昆曲和评剧为代表,昆曲以其优美的旋律和具有哲学性的剧本,深受乾隆皇帝的喜爱;评剧以平易近人的表演风格和历史传说为故事情节,由于流传广泛,成为了受众最广泛的曲艺形式。

而说唱方面,清代在广东、广西等地区形成的粤剧、潮剧等流传最为广泛。

不过,值得注意的是,明清民间文学并不是纯粹的娱乐活动,它也包含了很多质朴的民间文化素材。

比如说,民间故事、谜语、歇后语等,都成为了民间文学的重要组成部分,有着悠久的历史,广泛的影响。

其中,最具代表性的当属《三字经》、《百家姓》、《千家诗》等经典著作。

这些经典著作在明清时期得到了广泛传承,成为了中国文化传统的重要组成部分。

二、传承随着时间的推移,明清民间文学的传承和发展也经历了很多的变迁。

在清朝末期,受到种种因素的影响,民间文化开始走向衰落。

到了20世纪初,由于种种原因,民间文学的传承出现了很大的滞缓。

不过,即使在困境中,民间文学也一直保持着它的生命力。

其中最重要的原因是,它本身就直接关涉到人们的生活和文化观念,具有生命力和持久性。

20世纪60年代以来,随着对传统文化认识的深入,民间文学得到很好的扶持和重视,成为了中国文学研究的重要方向之一。

在这个时期,很多作家、学者开始重视民间文学的保护和传承,同时也开始对古代民间文学进行了大量研究。

民间文学,第二章,民间文学的起源与发展

1、民间文学的发展?

(1)原始社会,民间文学是全民的口头文学。主要形式——劳动号子、巫术祝辞、神话及部分史诗等。其为原始社会惟一的文学形式,由原始社会成员集体创作,又为全体成员服务。

记:原始社会——全民口头文学——主要形式……——惟一文学形式——集体创作——为全体成员服务

②时代生活节奏加快,传媒日趋现代化,各类体裁在创作与流传范围方面都有调整。

[新编时事笑话——城乡;民歌唱和——少数民族传统歌会、礼俗仪式;传统小戏——农民;神话故事、地方传说——加工成书面文学作品 传播方式上:口头流传为主——汇总成书]

(3)民间文学在创作、流传方面的继承、变化与发展具重大意义。

口头文学在当代,明显带上了鲜明的时代色彩。

①创作群体的结构有了新变化

传统农者队伍扩大,大家都是自食其力的劳动者。

创作群体范围扩大,各行各业民众创作的口头文学应时而出,传统农民口头文学也注入了鲜活的时代内容。

(2)作家文学产生后,民间文学主要指,由从事物质生产的劳动者集体创作,并主要在他们中间传播的口头文学。是“生产者的艺术”(鲁迅语)。

[阶级分化、脑力劳动和体力劳动分工,分离出专门从事艺术生产的人。民间文学不再是全民口头文学和惟一文学样式。主要是社会下层、从事物质生产劳动的广大民众集体创作、共同享用、世代口耳相传的一种口头文学 记:阶级分化——主要是社会下层、从事物质生产劳动的广大民众集体创作、共同享用、世代口耳相传的一种口头文学]

第二章 民间文学的搜集、记录与整理[10页] (2)

![第二章 民间文学的搜集、记录与整理[10页] (2)](https://uimg.taocdn.com/bf658d29d15abe23492f4dd3.webp)

第二节 搜集、记录和整理民间文学 的原则与方法

一、全面搜集

(一)全面搜集的含义 首先,搜集的品种要全面 其次,全面搜集的含义还在于,调查采集的 对象不仅是语言形式的作品本身

(二)搜集调查民间文学的方式与方法

(1)个体搜集。 (2)团队式搜集。

二、忠实记录

忠实记录是保证搜集工作质量的一个 重要原则。所谓忠实记录,就是以忠实的 态度尽可能多地记录下民间文学发生的原 貌。

三、慎重整理

所谓整理,就是将原始记录稿加以适当 的调整、梳理,使之成为可以利用的作品。 慎重整理,就是指在整理时,要严格遵守 忠实原作的原则,除了若干必要的修订, 不随意变动原作。

(一)资料性整理

资料性整理,指搜集整理的目的是为 了获得学术研究或有其他参考价值的文化 资料。

(二)普及性整理

普及性整理,就是将记录稿整理成文 学读物,在发表、出版后供社会上广大读 者阅读。

思考题

1.简述中国古代搜集记录民间文学的主要成 绩。

2.简述中国现代民俗学史上搜集整理民间文 学的主要成绩。

3.怎样进行民间文学的田野调查工作? 4.怎样才的整理工作?

(一)先秦时期 (二)两汉时期 (三)魏晋南北朝时期 (四)唐宋时期 (五)元明清时期

二、中国现代民间文艺学的历史与搜集记录 民间文学的概况

(一)发源、开创时期(1918—1925) (二)奠基时期(1927—1930) (三)扩布时期(1930—1936) (四)调整时期(1937—1949) (五)探索与发展时期(1950—)

第二章 民间文学的搜集、记录与整理

由于民间文学的存活方式主要是民众 的口头流传,作品来去如风,所以要使之 长久保存、便于查询,就必须重视民间文 学的搜集、记录和整理工作。这也是民间 文学研究的一项极重要的内容。

第二章 民间文学的搜集、记录与整理

《西洲曲》

忆梅下②西洲,折梅寄江北。 单衫杏子红,双鬓鸦雏色③。 西洲在何处?两桨桥头渡。 日暮伯劳④飞,风吹乌臼树。 树下即门前,门中露翠钿⑤。 开门郎不至,出门采红莲。 采莲南塘秋,莲花过人头。 采莲南塘秋,莲花过人头。 低头弄莲子⑥ 莲子清如水。 低头弄莲子⑥,莲子清如水。 置莲怀袖中,莲心⑦彻底红⑧。 忆郎郎不至,仰首望飞鸿。 鸿飞满西洲,望郎上青楼。 楼高望不见,尽日栏杆头。 栏杆十二曲,垂手明如玉。 卷帘天自高,海水摇空绿。 海水梦悠悠⑩,君愁我亦愁。 南风知我意,吹梦到西洲。

§1

原始社会时期的民间文学

1、民间文学的起源

中国传播媒介发展年表: 中国传播媒介发展年表: 180万年前 云南元谋猿人(白寿彝《中国通史》 180万年前 云南元谋猿人(白寿彝《中国通史》V2) 50万年前 语言存在(利基《人类的起源》 98) 50万年前 语言存在(利基《人类的起源》P98) 4500年前 文字出现( 大汶口文化晚期, 白寿彝《 4500 年前 文字出现 ( 大汶口文化晚期 , 白寿彝 《 中国 通史》 通史》V2) 公元2 造纸术( 李约瑟《 中国科学技术史》 98) 公元 2 世纪 造纸术 ( 李约瑟 《 中国科学技术史 》 V1P98) 11世纪 北宋) 世纪( 11世纪(北宋) 活字印刷 1949年以来 1949年以来 文化普及 20世纪80年代来 世纪80 20世纪80年代来 大众传媒

南朝乐府民歌名,最早著录 于徐陵所编《玉台新咏》。 西洲曲是南朝乐府民歌中最 长的抒情诗篇,历来被视为 南朝乐府民歌的代表作。沈 德潜称其“续续相生,连跗 接萼,摇曳无穷,情味愈出” (《古诗源》卷十二),陈 祚明则谓之“言情之绝唱” (《采菽堂古诗选》)。诗 中描写了一位少女从初春到 深秋,从现实到梦境,对钟 爱之人的苦苦思念,洋溢着 浓厚的生活气息和鲜明的感 情色彩,表现出鲜明的民族 特色和纯熟的表现技巧。

《民间文学导论》课件

Part

02

民间文学的起源与发展

民间文学的起源

民间文学起源于人类早期的生产劳动 、宗教信仰和原始文化,是人们集体 创作、口头传承的一种文学形式。

民间文学的起源可以追溯到古代神话 、传说、民间故事等,这些作品反映 了人们对自然界、社会现象的理解和 想象。

在漫长的发展过程中,民间文学承载 了不同地域、民族的文化特色和历史 记忆,成为世界文化多样性的重要组 成部分。

民间文学在现代社会的应用

民间文学作为传统文化的重要组 成部分,在现代社会中仍然具有 广泛的应用价值。

民间文学可以作为教育资源,丰 富学生的文化知识,提高学生的 文化素养和审美能力。

民间故事、传说、神话等作品可 以作为文化旅游的重要资源,促 进地方经济的发展。

民间文学中的道德观念、价值取 向等对于现代社会中的道德建设 、文化传承等方面具有积极的影 响。

要意义。

现状

当前,民间文学面临着诸多挑战,如现代化进程的冲击、外来文化的侵蚀、传承人的老 龄化和后继乏人等。同时,由于缺乏有效的保护措施,许多珍贵的民间文学作品濒临失

传。

民间文学传承的方式与途径

传统方式

口传心授、家族传承、师徒传承等。 这些方式在历史上曾经发挥了重要作 用,但在现代社会中逐渐失去了效力 。

P 03

总结

民间故事的情节和人物是 构成其艺术魅力的重要因 素,能够深入人心,引起 共鸣。

人物形象鲜明,个性突出 ,具有典型性和代表性

民间故事的传承与传播

传承

通过口传心授的方式传承,具有 悠久的历史和广泛的群众基础

传播

传播方式多样,包括口头传播、 文字传播、媒体传播等

总结

民间故事的传承与传播是维系民 族文化的重要纽带,对于弘扬民 族文化、传承中华文明具有重要

《民间文学教程》(刘守华版)复习资料(第一至第十一章)汇总

第一章绪论1、定义民间文学是一个民族集体创作、口耳相传的语言艺术2、民间文学与通俗文学的不同①创作者不同:民间文学是人民大众的集体创作,通俗文学则是个人的创作②创作流传形式不同:民间文学主要以口语来创作和流传,通俗文学则是书面创作和流传③内容与思想倾向不同:民间文学是一个民族集体的创作,反映了整个民族或某一个群体的思想与情趣,通俗文学是个人创作,它反映的内容出自个人的生活感受,创作的动机多与商业因素相关,故其思想和艺术水平也良莠不齐。

3、民间文学的发展阶段:(1)发轫阶段:①中国现代民间文艺学作为一门学问,滥觞于19世纪末20世纪初的启蒙思潮,并成为稍后五四新文化运动的一个重要组成部分。

它的兴起是中国民族文化与外国文化学术思想相撞击的结果。

②1920年北京大学成立的歌谣研究会,(有意识将其看做科学研究对象,以刘半农、沈尹默、周作人等人为中坚,)发行《歌谣周刊》,并宣称搜集民间歌谣的目的有两个,一为学术,即将民歌作为民俗学的一种重要资料,另一个是为文艺的,从民歌中引出将来的民族的诗的发展道路。

③歌谣研究会中断后,1927年中山大学语言历史研究所成立了“民俗学会”,发行《民俗周刊》,以中山大学民俗学会为基础的20世纪30年代民俗学运动,把民间文艺的搜集和研究向前推进了一步。

中山大学语言历史研究所民俗学会、北京中央研究院民间文艺组和中国民俗学会的成立,标志着中国民间文艺学史进入了一个新的时期。

④20世纪40年代,“俗文学派”与社会-民族学派等的成立,均对民间文学的发展造成影响,而1942年延安文艺座谈会的召开,毛泽东发表《在延安文艺座谈会上的讲话》,在文艺界树立起重视民间文艺、尊重劳动人民艺术创造的新风尚,(许多解放区的文艺家,后来都成为新中国建立后从事民间文艺工作的骨干力量,)把这一事业推向了新的发展。

(2)发展阶段:①新中国成立以来,文化大革命以前,即“17年”的民间文学理论研究历程,民间文学各类机构成立,如中国民间文艺研究会等,进行了大规模的搜集、整理和研究工作,使民间文学成为一门独立的文艺学科。

中国民间文学发展研究

中国民间文学发展研究一、引言中国民间文学,简称“民间文学”,是指流传于大众、自下而上的口头或文字文化遗产,是民间智慧和集体经验的重要体现。

随着社会发展和文化交流的不断深入,民间文学已经成为中国文学史上一个重要的组成部分。

本文旨在回顾民间文学的发展历程,探讨其形成和发展的原因,以及对于中国文学发展的影响等方面。

二、民间文学的概念民间文学是指自下而上流传的口头或者文字文化遗产,包括歌谣、民间故事、谚语、俚语、通俗小说等各种形式。

民间文学的形成和发展,与文化的传承、社会的变迁、人民的生活密切相关。

三、民间文学的历史民间文学的历史可以追溯到中国远古时代。

最早的文献记载是《诗经》,其中包含了大量的民歌,因此人们通常认为《诗经》是中国民间文学的源头。

在唐代和宋代,民间文学得到了更加广泛的发展,唐代有《全唐诗》和《唐才子传》等文献,宋代则有《初学记》等民间小说和《唐人故事》等传说。

到了元代,民间文学出现了诸如《水浒传》、《西游记》等名篇。

清朝时期,民间文学进入了一个相对富有创新的时期。

清代文学家紫钗斋主编的《小刀会诗选》集中收录了一些民间歌谣和小调,复兴了民间诗词的传统。

此外,清代还流传着大量的故事和传说,如《聊斋志异》、《绣像熟女》等。

20世纪以来,民间文学得到了进一步的繁荣发展。

随着新文化运动的兴起,民间文学逐步摆脱了传统的束缚,在文学创作中扮演了重要的角色。

现代小说家茅盾曾经说过同名小说的标志性语句:“我的名字叫顺儿!”是从新疆??《敦煌遗书》里汲取的,由此可以看出在民间文学中寻找灵感,抒写生活,成为现代文学中不可缺少的一个向度。

同时,在新媒体的支持下,民间文学的传播也更加广泛和便捷。

四、民间文学的影响1.对文化的传承和发展民间文学是中华文化的重要组成部分,为中国文化的传承和发展作出了重要贡献。

在中国文学史上,民间文学被认为是文学发展的一个重要阶段。

它代表着中国文化的一种精神和形态,它丰富了中国语言的表达,传承了中华文化的精神,成为中国文学发展的源泉之一。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中国民间文学发展历程摘要中国历史悠久,地广人多,长期的创作与积淀,使中国民间文学成为一个令世界钦羡的巨大宝库。

中国民间文学源远流长,影响深广。

从上古时期的神话传说、周代的民歌民谣开始,各民族历代都有大量的民间文学作品产生、流传。

中国的民间文学是扎根于本土文化之上、具有悠久历史文化传统的民间文学,它是值得我们自豪的一份宝贵的民族文化遗产,是中华民族的一条源远流长的文化之“根”。

本文主要从民间文学的起源、传承与发展,从原始社会到当代,对民间文学的发展历程作简要梳理。

关键词:民间文学发展历程一.中国民间文学的发生与起源——原始社会民间文学源于原始社会时期的口头文学活动。

在原始社会,人类的文化还是混沌一团的统一体,所以民间文学不是一种单纯的文学活动,它与初民的劳动、语言、宗教、游戏、风俗、阶级斗争和人际交往等紧密连成一体。

原始形态的民间文学具体来说,主要有三个方面:一是建立在劳动节奏基础之上,渗透于生活各个方面的歌谣活动;二是宗教活动中与仪式行为相伴随的神圣叙事,我们今天称之为“神话”;三是休闲时借以消遣的传说与故事。

原始的口头文学当然不可能原封不动地保留到今天,我们现在只能根据考古文物、古籍上的零星记载和当代原始民族的口头文学来推测它们的形态。

关于原始歌谣的起源,在原始社会时期,我们的先民曾经有过无数的歌谣创作,可惜他们那原始的歌声,与他们那粗犷彪悍的舞姿一起早已随着时间飘逝了。

而神话的起源,既与先民们为争取生存而与大自然的斗争有关,也与人类心理的特定发展阶段联系在一起。

对民间传说和故事的起源,原始人关于神的故事即神话,其讲述多与特定的宗教活动有关。

因为对神的虔诚,使他们在讲述这类神圣故事时存在着许多禁忌,这一点已为大量的田野调查所证实。

因此,他们在平时的闲暇中,很可能会讲一些较为轻松的、带有传奇色彩的传说与故事。

随着时间的推移,原始的神话逐渐衰亡,民间传说和民间故事逐渐成为民间文学中数量最多的一种叙事作品。

中国民间文学的源头,发轫于原始时代生活在中国大地上的那些直系先祖们的创造。

考古发掘表明,中国出土的古人类文化遗迹,从腊玛古猿到北京猿人,从旧石器文化到青铜时代,从无文字社会到狭义的历史时代,有一条较明晰的文化进化链,中华文化是世界上唯一没有中断过的一个文化传统。

二.先秦古籍对民间文学资料的记录与保存先秦时期,古籍杂陈,很多民间文学资料从这时起就有了零散的记载。

先秦古籍里,记载神话资料最为丰富的,当首推《山海经》。

很多重要的神话都赖此书得以存其大概,这些神话,脉络清晰,情节生动,不仅富于想象,而且包含有部族观念、图腾信仰,展现出我国不同地域的文化特质和不同时期的神话形态。

但这些先秦古籍并不是专门的神话书籍。

与神话相比,先秦古籍中所保存的歌谣更为丰富。

除后人记录的生动概括了古人狩猎活动的《弹歌》“断竹,续竹,飞土,逐肉”以及《孟子》引《尚书·汤誓》所载相传为反对夏桀虐政的歌谣“时日曷丧,予及汝偕亡”等外,《周易》里还保存了不少周以前的民间歌谣。

中国第一部诗歌总集《诗经》,被认为是我国采风之始。

《诗经·国风》号称十五国风,有周南、召南、邶、鄘、卫、王、郑、齐、魏、唐、秦、曹、桧、豳等地民歌一百五十多首,包括今陕西、山西、河南、山东、河北、湖北等地区,是中国古代民歌的总汇。

《国风》绝大部分内容都来自各地的民间创作,内容相当广泛,反映了当时民众的生活、思想、情感和愿望。

《诗经》可以说是先秦时以黄河流域为中心的北方民歌,与之相隔大约四百年左右的《楚辞》,则可以看做是以长江流域为中心的南方民歌的代表。

《楚辞》在我国歌谣学方面的一大贡献是保存了楚歌,即楚地民歌。

除古代神话、民歌外,先秦古籍中还记载有大量的寓言。

战国时代是寓言产生和蓬勃发展的时期,也是中国寓言创作的黄金时代。

三.两汉时期的民间文学两汉是中国封建社会繁荣向上的时代,幅员广大,人口众多,经济也较发达。

这时期记载民间文学资料的书籍很多,民间文学本身也比较繁荣。

对于神话的记载虽说历史文化倾向渐浓,但却比较丰富完整,以《淮南子》和《史记》记述最多。

至于两汉时的寓言,其题材和手法大多因袭先秦,且主旨是为空前统一的汉王朝寻求长治久安之道,所以这时的寓言便成为在政治上、生活上给人们以劝诫的“劝戒寓言”。

两汉寓言主要收载于刘向所编辑的《说苑》和《新序》两本集子中。

汉代文学的精华是汉代民歌。

汉乐府民歌是《诗经·国风》之后的又一个丰硕果实,继承和发展了《诗经》、《楚辞》的现实主义传统,民歌的艺术形式及表现技巧也有了新的发展和创造。

当时的主要杰出代表作品便是《孔雀东南飞》。

此外,两汉民谣和其他时期的民谣一样,也是最敏感的社会晴雨表。

它们被史籍记载下来的虽然不多,却有着重要的社会历史价值。

四.魏晋南北朝时期的民间文学魏晋南北朝是一个动荡的时代,又是一个思想比较活跃的时代。

这时期我国文言小说初具规模,分为志怪小说和轶事小说。

合称为笔记小说。

志怪小说数量最大,保存下来的尚有三十余种,里面记载了大量来自民间口头的故事和传说。

其中容纳民间文学材料较为丰富的有干宝的《搜神记》、王嘉的《拾遗记》、托名晋代陶潜的《搜神后记》、任昉的《述异记》以及张华的《博物志》、托名曹丕的《列异传》、刘敬叔的《异苑》、吴均的《续齐谐记》等等。

以晋代干宝的《搜神记》最为重要。

这一时期,还出现了被称为“天下之笑林,调谑之巨观”的中国第一部笑话专集,三国时魏邯郸淳所撰的《笑林》,现存20余则,从此各类笑话书盛传于世,到明清时期更为成熟发达。

民间歌谣在魏晋南北朝时仍有很大的发展,这个时期的民歌有南朝民歌和北朝民歌的分别。

尽管都是同一时期的民间创作,由于所产生的地区不同,环境不同,南朝民歌和北朝民歌有着较大的差异。

五.唐宋时期的民间文学唐宋时期我国文化高度发展,民间文学一方面继承了前代民间文学的优良传统,一方面又在此基础上有了新的创造和发展,显得丰富多彩。

民歌民谣,是历代民间文学的重要形式之一,这时也不例外。

山歌一词在唐代就已产生,白居易有“岂无山歌与村笛”句,李益也有诗曰“山歌闻竹枝”。

遗憾的是唐宋时期的民歌保存下来的不多,但民谣却很丰富。

这时期的民谣都深刻地反映了社会现实和人民的爱憎情感。

随着市民阶层的形成,加上受西域音乐影响,唐代正式形成了一种新的民间文学形式,即民间词,唐宋民间词是随敦煌石室古代文物的发现而现的,以唐五代为主,大部分民间词语言质朴,抒情直率,反映社会现实具有相当深度。

唐宋时期民间文学的主要形式是说唱文学。

中国民间很早就有以说唱形式进行娱乐、传诵故事的渊源,随着佛教的传入和唐代佛教盛行,这种形式得到了更大的发展。

唐时的说唱文学以变文形式出现并广为流传;到了宋代,说唱文学除以说白和唱词相间叙述故事的鼓子词、诸宫调外,多已转化为一种以说为主的民间说话,产生了话本。

民间说话即讲故事,唐代佛教盛行,随着大量佛经的翻译,带来了很多印度民间故事。

宋代时中国民间故事集大成的时期,不仅有分类汇编古代传说故事的巨著《太平广记》,还有收录2000余篇宋代故事的《夷坚志》(洪迈)问世。

除话本外,宋代民间文学的一个重要组成部分是戏剧。

宋时的戏剧以民间杂剧和南戏为主。

六.元明清时期的民间文学元代民间文学,除了一些现实性、斗争性较强的歌谣外,以取材于民间故事和传说的民间杂剧为主。

这些民间杂剧,大都是以民间故事传说为基础写成的,反映了广大人民在外族统治者压迫下的痛苦生活和反抗要求,都是极深刻的。

此外,元末刘基选取民间故事加以改造,创作了大量寓言故事,这些寓言故事集中在他的《郁离子》一书中。

明清时期,是我国民间文学史上采录民间文艺卓有成效的时期,出现了许多采录民歌民谣、搜集整理民间笑话和故事的文人,使当时的山歌、笑话、谣谚等被大量记录下来。

这一时期,不仅涌现出一系列载有丰富民间故事的笔记小说,在《聊斋志异》、《西游记》、《三国演义》等优秀长篇小说中,我们还看到了民间叙事传统和作家创作的融合。

七.晚清学者的民间文艺活动晚清时期,一批具有一定新思想的学者,为了一定的需要较为广泛地设计了民间文学的研究领域。

以黄遵宪、夏曾佑、蒋观云等为代表的改良派学者,为宣传自己的政治改革主张,相当大胆得首先表现了他们对民间文学的一些看法。

紧接着,章炳麟、鲁迅等,在他们的各类著作中,从各种角度触及民间文学,发表了不少深刻的见解。

这些对民间文学的看法及见解,是那个时期进步文化和学术思想的一个有机组成部分,也是现代民间文艺学的前导。

八.“五四”前后的歌谣学运动“五四”前后,我国文化界兴起了一个采集、整理、研究人民口头创作的诗歌、故事、谚语等的新科学运动,即歌谣学运动。

时间是从1928年冬北京大学歌谣征集处诞生至1925年暑期《歌谣周刊》停刊,这是中国现代民间文学研究的奠基时期。

这一时期,除北京大学歌谣研究会之外,茅盾的神话研究和赵景深的童话故事研究等,在中国现代神话学发轫之后,创建了中国的歌谣学和传说故事学的雏形。

九.20世纪30年代的民俗学活动1926年6月,北方政治形势恶化,使以北京大学歌谣研究会为中心的中国现代民间文艺学的发展中断,北京大学一些教授到广州中山大学任教,民间文学的新风也随之由北方吹到了南方。

1927年冬,中山大学语言历史研究所成立了“民俗学会”,归属于国立中山大学研究院文科研究所。

民俗学会的主要活动,仍是搜集研究民间文艺,但其搜集、研究活动一开始就比较偏向于民俗学,特别是理论上,后来渐与民族学、人类学相汇合。

以中山大学民俗学会为基础的20世纪30年代民俗学运动,把民间文艺的搜集和研究向前推进了一步。

中山大学语言历史研究所民俗学会、北京中央研究院民间文艺组和中国民俗学会的成立,标志着中国民间文艺学史进入了一个新的时期,开始确立民间文学学科体系。

十.20世纪40年代的民间文学运动20世纪40年代的民间文学特别是解放区的民间文艺活动,对中国当代民间文艺学的发展产生了深远影响。

这一时期,尽管战乱不已,仍然有一大批热爱中华本土文化、中国民族传统的民间文学家、作家、文化工作者,在极端困难的条件下,进行民间文学的搜集、调查、研究、出版及推广事业,并且作出了足以彪炳青史的可喜成就。

以郑振铎所著的《中国俗文学史》的出版为标志,一个以他和赵景深为代表的“俗文学派”形成了。

后来在1942年延安文艺座谈会的召开,毛泽东同志发表了《在延安文艺座谈会上的讲话》也为这一时期的民间文学提供了发展方向,把这一事业推向了新的发展阶段。

十一.民间文学在新中国的新发展1950年3月,中国民间文艺研究会成立,该研究会出版了《民间文艺集刊》和《民间文学》杂志,大学里纷纷开设民间文学课程,培养专门人才。

在毛主席的几次号召下,成立了各类机构,中国民间文学的丰富资源令学术界刮目相看,民间文学的收集整理更加系统化,“三套集成”(《中国民间故事集成》、《中国歌谣集成》、《中国谚语集成》)全面收集整理民间文学作品。