二年级下册数学易错题分析

《易错题》小学数学二年级下册第八单元经典练习(专题培优)

一、选择题1.在活动中,同学们称出1000粒米约重20克。

那么1亿粒米约重()。

A. 2千克B. 200千克C. 2吨D. 200吨C 解析: C【解析】【解答】解:100000000÷1000=100000,100000×20=2000000克=2000千克=2吨,所以1亿粒米约重2吨。

故答案为:C。

【分析】先算出1亿粒米中有多少个1000粒米,然后再乘1000粒米的重量,最后进行单位换算即可,即1吨=1000千克,1千克=1000克。

2.下面的物体,大约重1千克的是()。

A. 一头猪B. 一个大冬瓜C. 2包食盐C解析: C【解析】【解答】下面的物体,大约重1千克的是 2包食盐。

故答案为:C。

【分析】根据对一头猪、一个大冬瓜和2包食盐质量的了解以及对质量单位的把握,即可解答。

3.一瓶醋净含量是500克,如果把这瓶醋放在盘秤上称一称,那么,盘秤上显示的质量()。

A. 等于500克B. 比500克大C. 比500克小D. 无法确定B解析: B【解析】【解答】一瓶醋净含量是500克,如果把这瓶醋放在盘秤上称一称,那么,盘秤上显示的质量比500克大。

故答案为:B【分析】净含量是醋的质量,这瓶醋的质量还包含了瓶子的质量,故盘秤上显示的质量会大于这瓶醋的净含量。

4.亲爱的同学,你认为自己的体重接近30()。

A. 克B. 吨C. 厘米D. 千克D解析: D【解析】【解答】亲爱的同学,你认为自己的体重接近30千克。

故答案为:D。

【分析】此题主要考查了质量单位的认识,一个小学生的体重用千克作单位比较合适,据此解答。

5.5千克和6千米相比( )。

A. 5千米比6千克多B. 5千米比6千克少C. 无法比较C解析: C【解析】【解答】千克是重量单位,千米是长度单位,无法比较。

【分析】不是一个单位的量无法比较大小。

6.点滴事小,节约为大。

我国约有13亿人,如果每人每天节约10克米饭,那么全国每天可节约( )吨米饭。

《易错题》小学数学二年级下册第四单元经典习题(培优专题)

一、选择题1.摆一个“□”需要4个小棍,有32个小棍能摆()个独立的“□”。

A. 8B. 28C. 16A解析: A【解析】【解答】32÷4=8(个)故答案为:A。

【分析】根据题意可知,摆一个“□”需要4个小棍,要求32个小棍能摆几个独立的“□” ,就是求32里面有几个4,用除法计算,据此列式解答。

2.一支钢笔的价钱是6元,李老师用54元可以买()支。

A. 9B. 8C. 48A解析: A【解析】【解答】54÷6=9(支)故答案为:A。

【分析】已知一支钢笔的单价与用去的总价,要求买的数量,用总价÷单价=数量,据此列式解答。

3.如果□×7=28,那么□里应填()。

A. 21B. 4C. 11B解析: B【解析】【解答】如果□×7=28,那么□=28÷7=4。

故答案为:B。

【分析】根据题意可知,□在算式中是一个因数,已知一个因数与积,要求另一个因数,用除法计算,据此列式解答。

4.小刚和小强进行口算比赛。

每人做了72道,小强每分钟做9道,小刚做了9分钟。

他俩谁做得快?()A. 小刚B. 小强C. 一样快D. 无法比较B 解析: B【解析】【解答】解:72÷9=8分钟<9分钟,所以小强做得快。

故答案为:B。

【分析】问谁做得快,就是就谁用的时间短,其中小强做完用的时间=题目的道数÷小强每分钟做的道数,然后进行比较即可。

5.从32里面连续减8,减()次结果是0。

A. 4B. 5C. 6A解析: A【解析】【解答】解:32÷8=4,所以从32里面连续减8,减4次结果是0。

故答案为:A。

【分析】从一个数里面连续减另一个数,减的次数=这个数÷另一个数。

6.下列算式中,商最大的算式是( )。

A. 24÷3B. 42÷6C. 36÷4D. 24÷6C解析: C【解析】【解答】选项A,24÷3=8;选项B,42÷6=7;选项C,36÷4=9;选项D,24÷6=4;9>8>7>4,商最大的是36÷4.故答案为:C.【分析】两位数除以一位数,根据乘法口诀计算,然后比较商的大小,据此解答.7.从63中连续减去9,减()次才能使结果等于0。

《易错题》小学数学二年级下册第四单元经典复习题(专题培优)

一、选择题1.把63个杯子,每7个装一盒,可以装()盒。

A. 9B. 7C. 8A解析: A【解析】【解答】解:63÷7=9盒,所以可以装9盒。

故答案为:A。

【分析】可以装的盒数=一共有杯子的个数÷一盒可以装杯子的个数,据此代入数据作答即可。

2.小丽今年7岁,爸爸今年35岁。

爸爸的年龄是小丽的()倍。

A. 2B. 28C. 5C解析: C【解析】【解答】解:35÷7=5故答案为:C。

【分析】求一个数是另一个数的几倍,用除法计算。

因此用爸爸的年龄除以小丽的年龄即可求出爸爸的年龄是小丽年龄的几倍。

3.下列算式中,商最大的算式是( )。

A. 24÷3B. 42÷6C. 36÷4D. 24÷6C解析: C【解析】【解答】选项A,24÷3=8;选项B,42÷6=7;选项C,36÷4=9;选项D,24÷6=4;9>8>7>4,商最大的是36÷4.故答案为:C.【分析】两位数除以一位数,根据乘法口诀计算,然后比较商的大小,据此解答.4.下面的算式中,商最大的是()。

A. 54÷9B. 35÷7C. 48÷6C解析: C【解析】【解答】54÷9=6;35÷7=5;48÷6=8。

故答案为:C。

【分析】依据乘法口诀计算出商,再进行比较。

5.有18只,平均装在9个笼子里,每个笼子里装()只。

A. 2B. 3C. 4D. 5A解析: A【解析】【解答】解:每个笼子里装18÷9=2只兔子。

故答案为:A。

【分析】:每个笼子里装兔子的个数=兔子的总数÷装笼子的个数,据此代入数据作答即可。

6.唱歌的有45人,跳舞的有9人,唱歌的是跳舞的()倍。

A. 3B. 4C. 5C解析: C【解析】【解答】45÷9=5.故答案为:C.【分析】根据题意,要求唱歌的是跳舞的几倍,用唱歌的人数÷跳舞的人数=唱歌的是跳舞的几倍,据此列式解答.7.小华做了36朵红花,每9朵扎成一束,一共可以扎()束。

《易错题》小学数学二年级下册第一单元知识点(专题培优)(1)

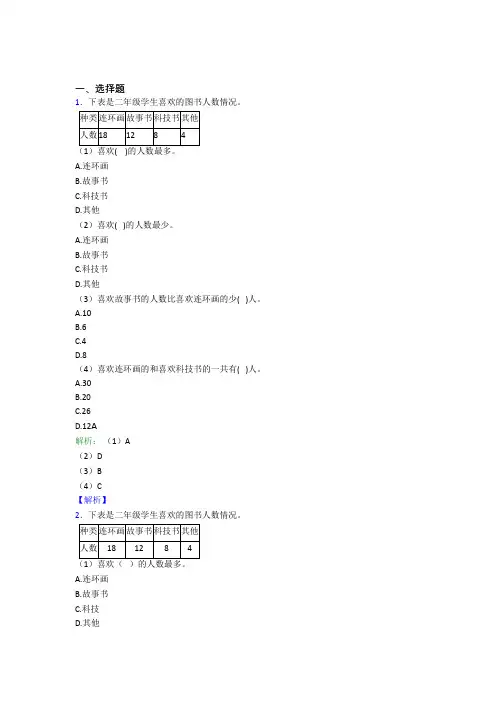

一、选择题1.下表是二年级学生喜欢的图书人数情况。

A.连环画B.故事书C.科技书D.其他(2)喜欢( )的人数最少。

A.连环画B.故事书C.科技书D.其他(3)喜欢故事书的人数比喜欢连环画的少( )人。

A.10B.6C.4D.8(4)喜欢连环画的和喜欢科技书的一共有( )人。

A.30B.20C.26D.12A解析:(1)A(2)D(3)B(4)C【解析】2.下表是二年级学生喜欢的图书人数情况。

A.连环画B.故事书C.科技D.其他(2)喜欢()的人数最少。

A.连环画B.故事书C.科技书D.其他(3)喜欢故事书的人数比喜欢连环画的少()人。

A.10B.6C.4D.8(4)喜欢连环画的和喜欢科技书的一共有( )人。

A.30B.20C.26D.12A解析:(1)A(2)D(3)B(4)C【解析】【解答】(1)因为18>12>8>4,所以喜欢连环画的人数最多.(2)因为4<8<12<18,所以喜欢其他的人数最少.(3)18-12=6(人).(4)18+8=26(人).故答案为:(1)A;(2)D;(3)B;(4)C.【分析】(1)要求喜欢哪种图书的人数最多,将喜欢四种图书的人数按从大到小排列即可;(2)要求喜欢哪种图书的人数最少,将喜欢四种图书的人数按从小到大排列即可;(3)要求喜欢故事书的人数比喜欢连环画的少几人,用喜欢连环画的人数-喜欢故事书的人数=喜欢故事书的人数比喜欢连环画的少的人数,据此列式解答;(4)要求喜欢连环画的和喜欢科技书的一共有几人,用喜欢连环画的人数+喜欢科技书的人数=喜欢连环画的和喜欢科技书的一共有几人,据此列式解答.3.李明调查了五个同学的身高,数据如下表。

姓名李明王芳赵兰刘玉李琴身高(cm)141139138143142下列说法不正确的是()。

A. 刘玉的身高最高B. 刘玉一定比其他同学吃的多C. 赵兰最矮B解析: B【解析】【解答】解:因为143>142>141>139>138,即说明刘玉的身高>李琴的身高>李明的身高>王芳的身高>赵兰的身高,所以刘玉的身高最高、赵兰最矮,所以A、C正确。

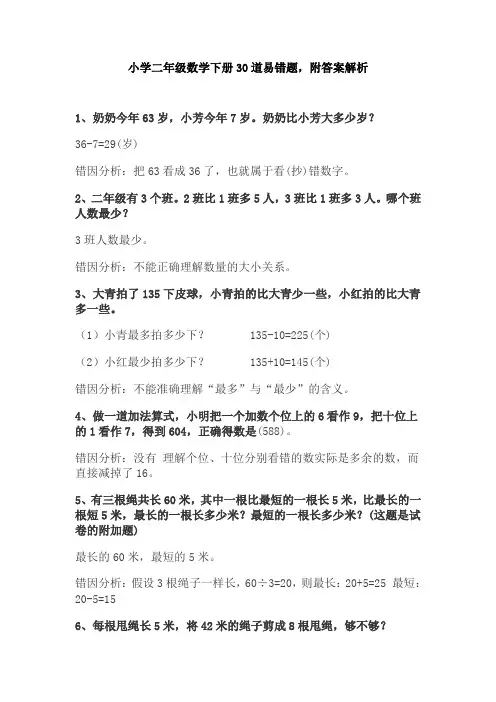

【免费】小学二年级数学下册30道易错题,附答案解析

小学二年级数学下册30道易错题,附答案解析1、奶奶今年63岁,小芳今年7岁。

奶奶比小芳大多少岁?36-7=29(岁)错因分析:把63看成36了,也就属于看(抄)错数字。

2、二年级有3个班。

2班比1班多5人,3班比1班多3人。

哪个班人数最少?3班人数最少。

错因分析:不能正确理解数量的大小关系。

3、大青拍了135下皮球,小青拍的比大青少一些,小红拍的比大青多一些。

(1)小青最多拍多少下? 135-10=225(个)(2)小红最少拍多少下? 135+10=145(个)错因分析:不能准确理解“最多”与“最少”的含义。

4、做一道加法算式,小明把一个加数个位上的6看作9,把十位上的1看作7,得到604,正确得数是(588)。

错因分析:没有理解个位、十位分别看错的数实际是多余的数,而直接减掉了16。

5、有三根绳共长60米,其中一根比最短的一根长5米,比最长的一根短5米,最长的一根长多少米?最短的一根长多少米?(这题是试卷的附加题)最长的60米,最短的5米。

错因分析:假设3根绳子一样长,60÷3=20,则最长:20+5=25 最短:20-5=156、每根甩绳长5米,将42米的绳子剪成8根甩绳,够不够?43÷5=8(根)……3(米)不够错因分析:把42看成43,算法正确结论错误。

7、全班有60人,其中男生是女生的2倍,你知道有多少男生,有多少女生吗?错因分析:这是个和倍问题。

三年级学习了以后就会明白。

8、为了吸引顾客,超市准备用“2盒牛奶,3盒酸奶”组合,制成礼盒再销售,最多可以制成多少礼盒?商品名称数量牛奶 18盒酸奶 24盒可以制成20个礼盒。

错因分析:先分别计算牛奶2盒一份可以分9份,酸奶3盒一份可以分8份,组合起来只能选择较少的搭配,答案应为8个礼盒。

可以用花生和糖果搭配实际操作一下。

9、18片钙片装一瓶,小辉每天坚持吃,早晚一次,每次三片。

一瓶药够吃几天?18÷3=6(天)错因分析:没理解“早晚一次,每次三片”中包含乘法的意义2×3。

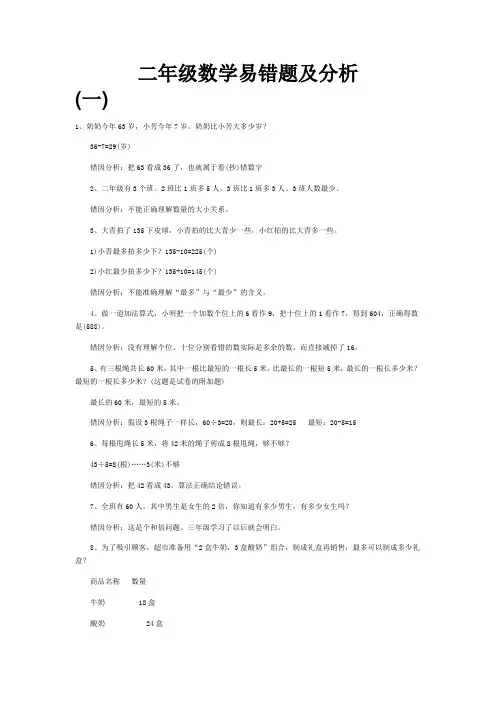

人教版二年级下册数学易错题及分析集锦

二年级数学易错题及分析(一)1、奶奶今年63岁,小芳今年7岁。

奶奶比小芳大多少岁?36-7=29(岁)错因分析:把63看成36了,也就属于看(抄)错数字2、二年级有3个班。

2班比1班多5人,3班比1班多3人。

3班人数最少。

错因分析:不能正确理解数量的大小关系。

3、大青拍了135下皮球,小青拍的比大青少一些,小红拍的比大青多一些。

1)小青最多拍多少下?135-10=225(个)2)小红最少拍多少下?135+10=145(个)错因分析:不能准确理解“最多”与“最少”的含义。

4、做一道加法算式,小明把一个加数个位上的6看作9,把十位上的1看作7,得到604,正确得数是(588)。

错因分析:没有理解个位、十位分别看错的数实际是多余的数,而直接减掉了16。

5、有三根绳共长60米,其中一根比最短的一根长5米,比最长的一根短5米,最长的一根长多少米?最短的一根长多少米?(这题是试卷的附加题)最长的60米,最短的5米。

错因分析:假设3根绳子一样长,60÷3=20,则最长:20+5=25 最短:20-5=156、每根甩绳长5米,将42米的绳子剪成8根甩绳,够不够?43÷5=8(根)……3(米)不够错因分析:把42看成43,算法正确结论错误。

7、全班有60人,其中男生是女生的2倍,你知道有多少男生,有多少女生吗?错因分析:这是个和倍问题。

三年级学习了以后就会明白。

8、为了吸引顾客,超市准备用“2盒牛奶,3盒酸奶”组合,制成礼盒再销售,最多可以制成多少礼盒?商品名称数量牛奶 18盒酸奶 24盒可以制成20个礼盒。

错因分析:先分别计算牛奶2盒一份可以分9份,酸奶3盒一份可以分8份,组合起来只能选择较少的搭配,答案应为8个礼盒。

可以用花生和糖果搭配实际操作一下。

9、18片钙片装一瓶,小辉每天坚持吃,早晚一次,每次三片。

一瓶药够吃几天?18÷3=6(天)错因分析:没理解“早晚一次,每次三片”中包含乘法的意义2×3。

小学二年级数学易错题精选30道(含解析),掌握才能考满分

小学二年级数学易错题精选30道(含解析),掌握才能考满分1、奶奶今年63岁,小芳今年7岁。

奶奶比小芳大多少岁?36-7=29(岁)错因分析:把63看成36了,也就属于看(抄)错数字。

2、二年级有3个班。

2班比1班多5人,3班比1班多3人。

哪个班人数最少?3班人数最少。

错因分析:不能正确理解数量的大小关系。

3、大青拍了135下皮球,小青拍的比大青少一些,小红拍的比大青多一些。

(1)小青最多拍多少下?135-10=225(个)(2)小红最少拍多少下?135+10=145(个)错因分析:不能准确理解“最多”与“最少”的含义。

4、做一道加法算式,小明把一个加数个位上的6看作9,把十位上的1看作7,得到604,正确得数是(588)。

错因分析:没有理解个位、十位分别看错的数实际是多余的数,而直接减掉了16。

5、有三根绳共长60米,其中一根比最短的一根长5米,比最长的一根短5米,最长的一根长多少米?最短的一根长多少米?(这题是试卷的附加题)最长的60米,最短的5米。

错因分析:假设3根绳子一样长,60÷3=20,则最长:20+5=25 最短:20-5=156、每根甩绳长5米,将42米的绳子剪成8根甩绳,够不够?43÷5=8(根)……3(米)不够错因分析:把42看成43,算法正确结论错误。

7、全班有60人,其中男生是女生的2倍,你知道有多少男生,有多少女生吗?错因分析:这是个和倍问题。

三年级学习了以后就会明白。

8、为了吸引顾客,超市准备用“2盒牛奶,3盒酸奶”组合,制成礼盒再销售,最多可以制成多少礼盒?商品名称数量牛奶18盒酸奶24盒可以制成20个礼盒。

错因分析:先分别计算牛奶2盒一份可以分9份,酸奶3盒一份可以分8份,组合起来只能选择较少的搭配,答案应为8个礼盒。

可以用花生和糖果搭配实际操作一下。

9、18片钙片装一瓶,小辉每天坚持吃,早晚一次,每次三片。

一瓶药够吃几天?18÷3=6(天)错因分析:没理解“早晚一次,每次三片”中包含乘法的意义2×3。

《易错题》小学数学二年级下册第六单元知识点总结(专题培优)

一、选择题1.余数是4的算式是()。

A. 36÷8B. 10÷4C. 18÷6A解析: A【解析】【解答】选项A,36÷8=4……4,余数是4;选项B,10÷4=2……2,余数是2;选项C,18÷6=3。

故答案为:A。

【分析】根据题意,先利用乘法口诀口算出结果,然后根据余数选择。

2.每条船限乘6人,32人去划船,至少需要租()条船。

A. 5B. 6C. 7B解析: B【解析】【解答】32÷6=5(条)......2(人);5+1=6(条)。

故答案为:B。

【分析】人数÷每条船限乘人数=船坐满的条数+余下人数;船坐满的条数+1=至少需要租船条数。

3.5名老师带40名同学去公园划船,如果每条船限乘6人,他们至少要租几条船?()A. 7 B. 8 C. 9B解析: B【解析】【解答】(40+5)÷6=7(条)……3(人)7+1=8(条)故至少要租8条船。

故答案为:B。

【分析】先计算出老师和学生的总人数,再用总人数除以每条船乘的人数,若能整除,则商就是所租船数,若有余数,则”商+1“为所租船数。

4.9.8除以2.9的商是3时,余数是()。

A. 11B. 0.11C. 1.1D. 0.1C解析: C【解析】【解答】9.8-2.9×3=9.8-8.7=1.1.故答案为:C。

【分析】余数=被除数-商×除数,据此解答。

5.循环小数5.678678.…的小数部分的第十位上的数字是()。

A. 6B. 7C. 8A解析: A【解析】【解答】解:10÷3=3……1,所以第十位上的数字是6。

故答案为:A。

【分析】循环小数5.678678.…从小数部分第一位开始就循环,循环节是66.在□÷6=32 …○中,余数不可能是()A. 4B. 5C. 7C解析: C【解析】【解答】余数必须小于除数,故余数不可能是大于6。

二年级下册数学《平均分》必背知识点 易错题

二年级下册数学

《表内除法》必背知识点+易错题

1、平均分的含义:

每份分得同样的多,叫做平均分。

除法就是用来解决平均分问题的。

易错题:判断对错:一共有8个苹果分给4个小朋友,每人分得2个。

(×)原因:没有说明是平均分,所以不一定有几个

2、平均分里有两种情况:

(1)把一些东西平均分成几份,求每份是多少;用除法计算。

公式:总数÷份数=每份数

例:24 本练习本,平均分给6 人,每人分多少本?

24÷6=4(本)

(2)包含除(求一个数里面有几个几)把一个数量按每份是多少分成一份,求能平均分成几份;用除法计算。

公式:总数÷每份数=份数

例:24 本练习本,每人4 本,能分给多少人?

24÷4=6(人)。

《易错题》小学数学二年级下册第二单元知识点总结(培优练)

一、选择题1.下面不能表示12÷4=3的是()。

A. B. C.B解析: B【解析】【解答】解:12÷4=3表示把12平均分成4份,每份是3,也表示12每4个一份,可以分成3份。

故答案为:B。

【分析】根据除法的意义作答即可。

2.25里面有5个()。

A. 10B. 4C. 5D. 16A解析: A【解析】【解答】25÷5=5故答案为:C。

【分析】求一个数里面有几个另一个数,用除法计算。

3.从24里面连续减6,减()次后结果是0。

A. 6B. 4C. 3B解析: B【解析】【解答】24÷6=4(次)故答案为:B。

【分析】要求从一个数里面连续减去另一个数,减几次为0,就是求这个数里面有几个另一个数,用除法计算。

4.8是2的几倍?正确的答案是()。

A. 10B. 16C. 4C解析: C【解析】【解答】 8是2的几倍?正确的答案是8÷2=4。

故答案为:C。

【分析】求一个数是另一个数的几倍,用除法计算,据此列式解答。

5.有8个盘,每个盘里放4个苹果,共有几个苹果?列式正确的是()。

A. 8+4B. 8×4C. 8÷4B解析: B【解析】【解答】解:求共有几个苹果,正确列式是:8×4。

故答案为:B。

【分析】一共有苹果的个数=盘子的个数×每个盘子放苹果的个数,据此列式作答即可。

6.算式“32÷8=”表示把32平均分成8份,每份是()。

A. 4B. 8C. 32A解析: A【解析】【解答】解:算式“32÷8=”表示把32平均分成8份,每份是4。

故答案为:A。

【分析】除法算式的意义是:被除数平均分成除数的份数,每份就是求得的商。

7.有15枝玫瑰、25枝百合,如果用3枝玫瑰和4枝百合扎成一束,这些花最多可以扎成()束。

A. 5B. 6C. 7A解析: A【解析】【解答】15÷3=5(束);25÷4=6(束)……1(枝);这些花最多可以扎成5束。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

二年级下册数学易错题分析第一单元解决问题错例1题目描述:典型错解:错因分析:学生在解决问题的过程中,对于用两种方法解决问题有所误解,认为像综合算式48-7+12=53(人)和分式48-7=41、41+12=53(人)两种算式的形式不一样就是两种列式的方法,没有将其与解决问题的思路联系起来,再加上教师在讲授的时候没有有效引导,从而导致这样的错误出现。

教学建议:教师在引导学生认真审题的同时,也要引导学生交流和反馈解题的思路,使学生明确48-7+12=53(人)这个算式中,4第一步48-7就表示转走7人以后班级的人数,再加上12表示转来后现在学生的人数。

对比分式48-7=41、41+12=53(人)不难发现,二者的解题思路是一样的,从而告诉学生解题思路相同的算式是相同的方法,激发学生从另外一个角度思考问题,如48+12-7=53,先求出转来后的班级人数,再求转走后的班级总人数。

错例2题目描述:校园里有22盆菊花,月季花比菊花多13盆,两种花一共有多少盆?典型错例:错因分析:通过学生的做题,可以分析出造成学生错误的原因大致有两个:首先是学生审题不够仔细,对于问题没有认真分析,想当然的拿两个已知的数字22和13相加;其次学生对其中的数量关系不够明确,没有认真分析其中的两个已知条件以及要求的问题,特别是“月季花比菊花多13盆”这个中间条件分析得不够透彻,以至于不知其所以然。

在教学过程中,教师要引导学生反复阅读题目,认真分析其中的数量关系,知道要想求“两种花一共有多少盆”这一问题,必须知道月季花和菊花各多少盆,从而顺着问题去找。

学生进而从已知的条件中知道菊花有22盆,但月季花需要借助“月季花比菊花多13盆”这一中间条件去求,从而知道月季花可以用“22+13”这一式子表示,找到了两个必须的条件,“两种花一共多少盆”学生就可以列式22+13+22=57(盆)。

因此在此类知识上,引导学生对于已知条件和数量关系的分析是今后教师教学的重心。

错例3题目描述:小红:我今年6岁。

妈妈:我的年龄是小红的6倍。

妈妈比小红大几岁?典型错例:错因分析:学生出现此类错误的原因主要是审题不够仔细,对于问题没有斟酌就开始下笔,以至于答非所问。

另外一个原因就是,学生对已知条件的分析还不到位,对于“我的年龄是小红的4倍”这一中间条件理解还不是很透彻。

此类教学,教师基本上可以采取第2题的教学方式。

首先要引导学生从问题出发,仔细分析问题问的是什么,要想求“妈妈比小红大几岁”就要知道妈妈和小红的年龄分别是多少,从而循着这一线索来找已经知道的条件。

进而知由“我的年龄是小红的6倍”求出妈妈的年龄是6×6=36(岁),那么妈妈比小红大就可以是:36—6=30(岁)。

第二单元表内除法(一)错例1题目描述:典型错例:错因分析:根据学生的错误答案,可以分析学生出错的原因主要在于对本图的意思以及除法的意义理解的不够深刻。

这幅图的本意是:12朵花,每4个圈一份,能圈几份?12÷4=3。

但题目是圈一圈、填一填,学生照样子圈完后,看到的就是12个圆,平均分成3份,每份4个,所以列出的算式为12÷3=4。

总的来说还是学生对图意的理解不是很透彻。

教学建议:本题,原本圈一圈是想帮助孩子更准确的得出答案,结果却帮了倒忙,那么到底是先圈一圈还是先填一填?很显然题目的要求是先圈再填。

因此教师在教学时,首先要引导学生明确题目的要求,看图叙述平均分的要求,会用语言描述出题目的意思是把12朵花平均分,每4个一份,可以分几份?再让学生动手圈一圈,圈好后填写算式12÷4=3,最后让学生对照图说一说除法算式12÷4=3表示的意思和除法算式中被除数12、除数4和商3这三部分各表示的意思。

错例2题目描述:有12粒米,每只能搬4粒,()只蚂蚁才能一次搬完?典型错例:错因分析:本道题目,通过询问学生写出24÷4=6的原因以及对这道题目的综合分析,我发现学生出现这种错误的原因主要是审题不够仔细。

学生在身体过程中脱离了主干题目所说的大米的总数是12粒,而不是图中同学们数出来的大米的数量24粒,将注意力完全放在了图上。

教学建议:教师在教学中要特别引导学生认真审题,可以将图片和文字整合起来,或者是首先带领学生将图中的文字信息认真通读分析一遍。

发现问题当中求的是蚂蚁搬米的只数也就是份数,那么总数÷每份数=份数。

那么已知条件中恰好有总数12粒米和每份数4粒,因此学生可以根据文字信息直接列出下面的算式12÷4=3(只)。

错例3题目描述:典型错例:错因分析:本题中,学生主要是没理解题意,特别是对平均分的概念不是太理解。

题目中要求将12个气球分成若干束,每束气球的个数相同。

而学生写成每束气球的个数是12,可以分成1束,很显然对题目的要求没有理解清楚。

另外平均分的含义是每份分得同样多,但是分成1束没有比较,所以说是不正确的。

教学建议:学生在做相关方面的题目时,教师要引导学生认真审题,明确题目的要求是把气球分成若干束,也就是最少2束,那么也就是说采用平均分的方法将每份分得同样多,而每束气球12个可以平均分成1束,仅仅分成了一束,也就是没有平均分。

因此通过讨论发现每份分1个气球,分成12束也是平均分的一种方法。

错例4题目描述:小兔造房,请了三头大象帮忙(有图)。

有12条木棍需要搬几次?典型错例:错因分析:学生在做题目的过程中只关注了文字信息,3头大象和12条木棍,那么根据这两个条件,很多学生列出了12÷3=4(次)。

但是,学生列式的同时没有仔细分析算式的含义,究竟一头大象一次运几根木棍,都没有仔细去了解过,怎么知道可以运几次呢。

而图中恰恰给出了每头大象一次运2根木棍这一重要信息。

总得来说学生在审题的过程中没有将文字与图有效结合,从而造成审题的漏洞出现信息的不完整。

教学建议:教师在教学的过程中要引导学生认真审题,将图形与文字有效结合,发现图中提供了每头大象一次可以运两根木棍这一重要的信息。

接下来从问题入手,分析要求运几次要找木棍的总数以及三头大象一次运几根木棍。

在分析问题的过程中发现,总数是12根,三头大象一次运2×3=6(根),从而可以求出三头大象运完这些木棍需要12÷6=2(次)错例5题目描述:共有()个,可以平均分成()份,每份有()个,算式是()。

典型错例:错因分析:本题出现错误的原因主要有三点:首先学生在做题的过程中,将这道题目分解做,认为圈和填没有存在太大的关系;其次学生对于除法的意义理解的不是很到位,对于每份数和份数各是谁还不够清楚;最后就是学横比较粗心,没有看自己圈图的意思是什么就急于下笔去填,从而造成一些不必要的错误。

教学建议:教师在教学本道题目时,可以带领学生回顾除法的意义,在此基础上出示12个三角形,问学生如果是平均分的话,可以怎么分。

让学生在自己的练习之上分一分,在学生汇报的过程中让学生用语言描述分的方法。

如图所示就可以有两种说法,把12个三角形平均分成4分,每份是3个;也可以说12个三角形每3个一份,可以分成4份。

第三单元:图形与变换错例1题目描述:典型错例:错因分析:学生不理解一格就是两点之间的距离,数格没有把几何图形的顶点作为出发点,而是直接认为出发点是平移1格,因此少数了一格。

教学建议:1.分清“上下左右”四个平移方向。

2.让学生游戏玩坐公共汽车的到站游戏,理解坐了几个站,从而理解两点之间的距离是一格。

3.做题时,先分析每个几何图形有几个顶点。

4.以每一个顶点为出发点,向平移的方向数格。

5.用直尺每两个顶点连起来。

错例2题目描述:填上平移或旋转。

典型错例:错因分析:这道题有四分之一的学生都写成平移,分析一下原因在于学生没有仔细地看图,而是想当然地认为是第四幅图和第五幅图的形状一样,方向没有变。

教学建议:1.平时要培养学生认真看图的习惯。

2.在课堂上要让学生通过课件直观地感受平移的现象,并结合生活中的平移现象。

3.培养学生良好的检查习惯,判断是不是平移现象,要看这个物体是不是沿直线运动,位置和方向都没有发生变化。

错例3题目描述:典型错例:错因分析:大部分学生第一次做这道题时都认为“还剩下3个角”,因为受平时简单的数的关系影响“4-1=3”,而不会从具体的剪法中来考虑。

教学建议:在平时的数学课堂教学中,一定要培养学生仔细读题、审题的习惯。

类似的操作题可以让学生同桌或者小组内交流一下,引起问题的争辩要让学生在具体的操作练习中(通过画一画)探索和证实有关知识,加深理解,动手操作、主动探索是学生学习数学知识的根本途径。

错例4题目描述:判断:荡秋千是平移。

()典型错例:错因分析:很多学生不能理解,认为荡秋千的运动从表面上看好像没有经过旋转(360°旋转),不像其它的电风扇的转动、钟表上分针、时针的转动都在转动,因此就认为属于平移现象。

教学建议:1.要让学生说说平移和旋转的概念,并举例说说日常生活中比较典型的平移和旋转运动又哪些?2. 结合平时容易搞错的几项运动进行分析:玩跷跷板、荡秋千、跳远、摩天轮等运动的分析。

荡秋千时,是绕着秋千架上的轴旋转,秋千的运动是旋转。

坐在秋千上荡秋千时,如果人与秋千的状态保持不变,那么人与秋千一起是旋转。

错例5题目描述:典型错例:错因分析:学生不能很好地理解“将图形先向上平移3格、再向左平移5格后得到的图形”这句话的意思。

往往就按照题目的说的一步一步画下去,最后得到这两幅图形。

教学建议:1.平时在课堂教学时,一定要指导学生认真读题,理解题目的意思“先……再……”,最后得到的是哪一副图形。

2.对照课本“分别将图形向上平移3格、向左平移5格后得到的图形”(这两种说法有什么不同)。

平时对这两种画法加强指导与练习。

第四单元表内除法(二)错例1题目描述:一根绳子长32米,把它剪成两段,其中一段长8米,另一段长()米。

典型错例:错因分析:从学生答题情况来看,有五分之一的学生都想当然地做成“另一段长4米”。

分析一下原因,主要是受“表内除法”的定势影响,没有认真在思考,看到32和4就做成除法。

教学建议:1.平时在课堂教学中,一定要培养学生认真读题、审题的良好习惯,千万别养成只看数字、不看题意的习惯。

2.可以采用画图法帮助学生进行分析题意,从而理解题目所表达的意思。

3.平时加强对比练习,把学过的加、减、乘、除四种运算的意义理清楚并加以运用。

错例2题目描述:8的2倍是多少?9是3的多少倍?典型错例:错因分析:学生对于“一个数的几倍是多少”与“求一个数是另一个数的几倍”这两种类型不能很好地理解它们的还以,往往也是受数字定势的影响,搞不清用乘法做还是用除法做。

一部分学生做错一题,还有少部分学生两题都做错。

教学建议:让学生在充分的操作活动和简单的语言表述中,领会“一个数是另一个数的几倍”与“一个数的几倍是多少”的含义。