定风波

苏轼《定风波》全诗及赏析

苏轼《定风波》全诗及赏析苏轼《定风波》全诗及赏析苏轼是北宋时期卓有贡献的词人,他在创作实践中,全面继承了前人词作的题材范围,丰富了词作的题材范围,丰富了词作的思想内容,提高了词作的文学地位。

以下是小编精心整理的苏轼《定风波》全诗及赏析,欢迎阅读,希望大家能够喜欢!《定风波》原文三月七日沙湖道中遇雨。

雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。

已而遂晴,故作此词。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

《定风波》赏析首句“莫听穿林打叶声”,一方面渲染出雨骤风狂,另一方面又以“莫听”二字点明外物不足萦怀之意。

“何妨吟啸且徐行”,是前一句的延伸。

在雨中照常徐徐行步,呼应小序“同行皆狼狈,余独不觉”,又引出下文“谁怕”即不怕来。

“何妨”二字透出一点俏皮,更增加挑战色彩。

首两句是全篇枢纽,以下词情都是由此生发。

“竹杖芒鞋轻胜马”,写词人竹杖芒鞋,顶风冲雨,从容前行,以“轻胜马”的自我感受,传达出一种搏击风雨、笑傲人生的轻松、喜悦和豪迈之情。

“一蓑烟雨任平生”,此句更进一步,由眼前风雨推及整个人生,有力地强化了作者面对人生的风风雨雨而我行我素、不畏坎坷的超然情怀。

以上数句,表现出旷达超逸的胸襟,充满清旷豪放之气,寄寓着独到的`人生感悟,读来使人耳目为之一新,心胸为之舒阔。

过片到“山头斜照却相迎”三句,是写雨过天晴的景象。

这几句既与上片所写风雨对应,又为下文所发人生感慨作铺垫。

结拍“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”。

这饱含人生哲理意味的点睛之笔,道出了词人在大自然微妙的一瞬所获得的顿悟和启示:自然界的雨晴既属寻常,毫无差别,社会人生中的政治风云、荣辱得失又何足挂齿?句中“萧瑟”二字,意谓风雨之声,与上片“穿林打叶声”相应和。

“风雨”二字,一语双关,既指野外途中所遇风雨,又暗指几乎致他于死地的政治"风雨"和人生险途。

定风波苏轼翻译及赏析

定风波苏轼翻译及赏析《定风波》是宋代文学家苏轼的词作。

深得道家旷达豪放的精神。

以下是小编为大家整理的定风波苏轼翻译及赏析,仅供参考,希望能够帮助到大家。

原文:三月七日沙湖道中遇雨。

雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。

已而遂晴,故作此。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

翻译:不必去理会那穿林字打叶的雨声,不妨一边吟咏着长啸着,一边悠然地走。

竹杖和芒鞋轻捷的更胜过马,怕什么!一身蓑衣,足够在风雨中过上它一生。

料峭的春风将我的酒意吹醒,寒意初上。

山头初晴的斜阳却殷殷相迎。

回头望一眼走过来的风雨萧瑟的地方,信步归去风雨,天晴,我无谓。

赏析1:首句“莫听穿林打叶声”,一方面渲染出雨骤风狂,另一方面又以“莫听”二字点明外物不足萦怀之意。

“何妨吟啸且徐行”,是前一句的延伸。

雨中照常舒徐行步,呼应小序“同行皆狼狈,余独不觉”,又引出下文“谁怕”即不怕来。

徐行而又吟啸,是加倍写:“何妨”二字透出一点俏皮,更增加挑战色彩。

首两句是全篇枢纽,以下词情都是由此生发。

“竹杖芒鞋轻胜马”,写词人竹杖芒鞋,顶风冲雨,从容前行,以“轻胜马”的自我感受,传达出一种搏击风雨、笑傲人生的轻松、喜悦和豪迈之情。

“一蓑烟雨任平生”,此句更进一步,由眼前风雨推及整个人生,有力地强化了作者面对人生的风风雨雨而我行我素、不畏坎坷的超然情怀。

以上数句,表现出旷达超逸的胸襟,充满清旷豪放之气,寄寓着独到的人生感悟,读来使人耳目为之一新,心胸为之舒阔。

过片到“山头斜照却相迎”三句,是写雨过天晴的景象。

这几句既与上片所写风雨对应,又为下文所发人生感慨作铺垫。

结尾“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

”这饱含人生哲理意味的点睛之笔,道出了词人大自然微妙的`一瞬所获得的顿悟和启示:自然界的雨晴既属寻常,毫无差别,社会人生中的政治风云、荣辱得失又何足挂齿?句中“萧瑟”二字,意谓风雨之声,与上片“穿林打叶声”相应和。

苏轼诗词赏析:《定风波》

苏轼诗词赏析:《定风波》【原文】定风波(苏轼)(三月七日沙湖道中遇雨。

雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。

已而遂晴,故作此。

)莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕? 一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

【赏析】《定风波·莫听穿林打叶声》为苏轼于“乌台诗案”幸免于难后被贬黄州时所作。

词前有小序,“三月七日沙湖道中遇雨。

雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。

已而遂晴,故作此。

”这里所云“沙湖”在黄州东南30里。

那一天苏轼在去沙湖路上遇雨,本来是带着雨具的,但途中以为不需要就让人带走了。

不料后来竟下起雨来,同行的人一下子就被雨给打乱了:我的衣服要湿了,我的鞋子要脏了!心里先紧张起来。

但苏轼觉得,不管紧张还是不紧张,雨始终都要打到身上来,又何必为这件事情而狼狈呢?所以他说:“同行皆狼狈,余独不觉。

”这就是苏东坡之所以为苏东坡了——他有一种达观的、超然的思想:狂风骤雨不会久长,紧张和狼狈也于事无补。

“已而遂晴”,果然没多久,就雨过天晴了。

苏轼联想到自己的遭遇,“故作此”。

莫听穿林打叶声”写得非常潇洒。

“穿”和“打”都是力量很强烈的字眼,雨点儿穿过树林、打在树叶上,使得我们以为它马上就要打到身上来了。

可是苏东坡说不要理会它,这体现了一个词人的哲思。

在这第一句里,“穿”和“打”两个字把打击的力量写得那么强,但是“莫听”两个字把它们全都否定了。

陶渊明说:“结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔,心远地自偏。

”这是儒家最起码的修养。

当然,陶渊明所说的“而无车马喧”还只是喧哗的声音。

而苏东坡所说的则是马上就要加到你身上来的强烈打击。

这里面有象征含义,象征他一生经过的那么多的迫害。

但你可以不在乎外界的打击,但是麻木迟钝地站在那里挨打就不对了。

所以苏东坡接着就说“何妨吟啸且徐行”。

“何妨”写得多么潇洒!我选择的路我仍然要走下去,而且我过去怎么走现在还怎么走。

苏轼定风波赏析

苏轼定风波赏析也无风雨也无晴?你Get到这种意境来么?它出自于苏轼的苏轼《定风波》,下面就有店铺为你进行《定风坡》的赏析吧 !苏轼《定风波》原文欣赏定风波·莫听穿林打叶声三月七日沙湖道中遇雨。

雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。

已而遂晴,故作此。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

苏轼《定风波》译文不必去理会那穿林字打叶的雨声,不妨一边吟咏着长啸着,一边悠然地走。

竹杖和芒鞋轻捷的更胜过马,怕什么!一身蓑衣,足够在风雨中过上它一生。

料峭的春风将我的酒意吹醒,寒意初上。

山头初晴的斜阳却殷殷相迎。

回头望一眼走过来的风雨萧瑟的地方,信步归去风雨,天晴,我无谓。

苏轼《定风波》赏析一一.写作背景该词写于宋神宗元丰五年(公元1082年),即乌台诗案发生后的第三年。

1069年至1073年,王安石陆续推出新法,史称王安石变法。

苏轼初入仕途便遇上王安石变法,他站到了反对派一边。

这在当时非常不合时宜,立即遭到了革新派攻击。

于是他离京先后出任杭州、密州(今山东诸城)、徐州、湖州等地的地方官。

此间写了一些讥讽新法的诗文,片面夸大变法在施行过程中的一些问题。

元丰二年(公元1079年)七月二十八,宋神宗接受何正臣、舒亶等人对苏轼的指控,派人到湖州将他押解到京,打入大牢。

何正臣、舒亶等人将苏轼写的有关变法的诗文无限上纲,而与变法无关的诗文则引申曲解,牵强附会,欲置之于死地。

对此神宗并不以为然,又怜惜苏轼的才华,加上太后和官员们的营救,百姓的焚香祷告,苏轼最终被贬为黄州(今湖北黄冈)团练副使。

该词便在此情况下写就。

二.内容赏析上片主要写词人在绵绵春雨中的所见所感。

“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”,表现了词人的豁达与洒脱,恼人的春雨淅淅沥沥地下个不停,词人却毫不在意,并劝大家不要将其放在心上,是一种坦然面对风雨的态度。

苏轼《定风波》诗词原文及翻译赏析

苏轼《定风波》诗词原文及翻译赏析《定风波·莫听穿林打叶声》是宋代文学家苏轼创作的一首词。

此词通过野外途中偶遇风雨这一生活中的小事,于简朴中见深意,于寻常处生奇景,表现出旷达超脱的胸襟,寄寓着超凡脱俗的人生理想。

下面是小编精心整理的苏轼《定风波》诗词原文及翻译赏析,仅供参考,大家一起来看看吧。

《定风波》苏轼三月七日沙湖道中遇雨。

雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。

已而遂晴,故作此。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行,竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷。

山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴【注释】① 三月七日:指元丰五年(1082)三月七日。

② 沙湖:湖北黄冈县东南三十里处,又名螺师店。

③ 狼狈:形容处境困窘、难堪。

④ 已而:不久。

⑤ 吟啸:吟诗、长啸。

⑥芒鞋:草鞋。

⑦烟雨:烟波风雨。

⑧料峭:开容风力寒冷、尖利。

⑨ 萧瑟:风雨穿林打叶声。

【译文】不必去理会那穿林字打叶的雨声,不妨一边吟咏着长啸着,一边悠然地走。

竹杖和芒鞋轻捷的更胜过马,有什么可怕!我披着一身蓑衣,只管在风雨中过上它一生。

料峭的春风将我的酒意吹醒,我感到有些微冷。

山头初晴的斜阳却殷殷相迎。

回头望一眼走过来的风雨萧瑟的地方,我信步归去,既无所谓风雨,也无所谓天晴。

【译文二】莫要听那穿林打叶的雨声,何妨低吟长啸缓步徐行。

竹杖草鞋轻松胜过骑马,风狂雨骤有何可怕,一件蓑衣迎烟雨度过此生。

料峭春风把醉意吹醒,略略感到有些冷,山头的斜阳却应时相迎。

回头看那刚下过雨的地方,回去吧,风雨虽已停止天还未放晴。

【评点】本篇为醉归遇雨抒怀之作。

词人借雨中潇洒徐行之举动,表现虽处逆境屡遭挫折而不畏惧不颓丧的倔强性格和旷达乐观情怀。

词的上片以“莫听穿林打叶声”开篇,一方面写出了风大雨疾的情景,一方面又以“莫听”二字写出外物不足萦怀之意,即使雨再大,风再烈,都不会受影响;“何妨吟啸且徐行”承接上句,何不低吟长啸缓步徐行,突显出词人的'情趣和兴致。

苏轼定风波翻译及赏析

苏轼定风波翻译及赏析定风波这是一首写了苏轼被贬之后抒怀之词,借雨中潇洒徐行之举动,表现了虽处逆境屡遭挫折而不畏惧不颓丧的倔强性格和旷达胸怀。

下面是小编整理的苏轼定风波翻译及赏析,欢迎查看参考。

定风波·莫听穿林打叶声宋代:苏轼三月七日,沙湖道中遇雨。

雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉,已而遂晴,故作此词。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

译文三月七日,在沙湖道上赶上了下雨,拿着雨具的仆人先前离开了,同行的人都觉得很狼狈,只有我不这么觉得。

过了一会儿天晴了,就做了这首词。

不用注意那穿林打叶的雨声,不妨一边吟咏长啸着,一边悠然地行走。

竹杖和草鞋轻捷得胜过骑马,有什么可怕的?一身蓑衣任凭风吹雨打,照样过我的一生。

春风微凉,将我的酒意吹醒,寒意初上,山头初晴的斜阳却应时相迎。

回头望一眼走过来遇到风雨的地方,回去吧,对我来说,既无所谓风雨,也无所谓天晴。

赏析此诗是苏轼黄州之贬后的第三个春天。

首句“莫听穿林打叶声”,一方面渲染出雨骤风狂,另一方面又以“莫听”二字点明外物不足萦怀之意。

“何妨吟啸且徐行”,是前一句的延伸。

在雨中照常舒徐行步,呼应小序“同行皆狼狈,余独不觉”,又引出下文“谁怕”即不怕来。

徐行而又吟啸,是加倍写;“何妨”二字透出一点俏皮,更增加挑战色彩。

首两句是全篇枢纽,以下词情都是由此生发。

“竹杖芒鞋轻胜马”,写词人竹杖芒鞋,顶风冲雨,从容前行,以“轻胜马”的自我感受,传达出一种搏击风雨、笑傲人生的轻松、喜悦和豪迈之情。

“一蓑烟雨任平生”,此句更进一步,由眼前风雨推及整个人生,有力地强化了作者面对人生的风风雨雨而我行我素、不畏坎坷的超然情怀。

以上数句,表现出旷达超逸的胸襟,充满清旷豪放之气,寄寓着独到的人生感悟,读来使人耳目为之一新,心胸为之舒阔。

过片到“山头斜照却相迎”三句,是写雨过天晴的景象。

苏轼《定风波》诗词原文及翻译赏析

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生[译文]竹杖和轻捷的草鞋更胜过马,怕什么!身披一件蓑衣在濛濛烟雨中漫步,任凭雨水肆虐,我仍然能逍遥自在地度过一生。

[出自] 北宋苏轼《定风波》《定风波》苏轼三月七日沙湖道中遇雨。

雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。

已而遂晴,故作此。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行,竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷。

山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴【注释】① 三月七日:指元丰五年〔1082〕三月七日。

② 沙湖:湖北黄冈县东南三十里处,又名螺师店。

③ 狼狈:形容处境困窘、难堪。

④ 已而:不久。

⑤ 吟啸:吟诗、长啸。

⑥芒鞋:草鞋。

⑦烟雨:烟波风雨。

⑧料峭:开容风力寒冷、尖利。

⑨ 萧瑟:风雨穿林打叶声。

【译文】不必去理会那穿林字打叶的雨声,不妨一边吟咏着长啸着,一边悠然地走。

竹杖和芒鞋轻捷的更胜过马,有什么可怕!我披着一身蓑衣,只管在风雨中过上它一生。

料峭的春风将我的酒意吹醒,我感到有些微冷。

山头初晴的斜阳却殷殷相迎。

回头望一眼走过来的风雨萧瑟的地方,我信步归去,既无所谓风雨,也无所谓天晴。

【译文二】莫要听那穿林打叶的雨声,何妨低吟长啸缓步徐行。

竹杖草鞋轻松胜过骑马,风狂雨骤有何可怕,一件蓑衣迎烟雨度过此生。

料峭春风把醉意吹醒,略略感到有些冷,山头的斜阳却应时相迎。

回头看那刚下过雨的地方,回去吧,风雨虽已停止天还未放晴。

【评点】本篇为醉归遇雨抒怀之作。

词人借雨中潇洒徐行之举动,表现虽处逆境屡遭挫折而不畏惧不颓丧的倔强性格和旷达乐观情怀。

词的上片以“莫听穿林打叶声〞开篇,一方面写出了风大雨疾的情景,一方面又以“莫听〞二字写出外物缺乏萦怀之意,即使雨再大,风再烈,都不会受影响;“何妨吟啸且徐行〞承接上句,何不低吟长啸缓步徐行,突显出词人的情趣和兴致。

“何妨〞二字写出一丝俏皮之意,增添了和雨挑战的意味。

前两句是全词的枢纽,以下词句皆是由此发出。

“竹杖芒鞋轻胜马〞写词人脚穿芒鞋手持竹杖雨中前行的情景,“轻胜马〞三字传达出沉着之意,“谁怕〞二字诙谐可爱,值得玩味;“一蓑烟雨任平生〞由眼前风雨进一步写到整个人生,表达了搏击风雨、笑傲人生的喜悦和豪迈。

定风波 全文及注释

定风波全文及注释定风波白居易《定风波》是白居易的一首诗,以其独特的构思和优美的语言脍炙人口。

以下是《定风波》的全文及注释:苏轼状元才,共和之后居住在琴台之南的花间洞,以游戏为乐,不肯屈节。

忧国忧民,有似景川之中释之忧圣之瘦死,天子赐之四方文坛,史称文省。

莫听穷途之哭泣,紧握佳丽莫宽怀,胸中只争名与利,屋上尚存没有太阳。

世事恒然如此,总有人塞住名门阁,不要迷向肉欲愚昧。

树欲静而风不止,子欲养而亲不待。

有才无德,百花谢半晌。

总有人为了追逐名利,而失去了做人的根本。

好比一棵树想要静心休息,却被风不断地吹动;儿子想要孝养父母,却遭遇了亲人的冷落。

人如果只有才华而没有品德,那就如百花谢落了一半。

驿外断桥边,寂寞开无主,已是黄昏独自愁。

只剩下孤零零的驿站,寂静无人,我独自沉浸在黄昏的忧愁之中。

更望风尘来相扰,怅悔年少昏狂事,赌博输了都不怨。

我更希望有人来扰乱这片寂静,后悔年轻时的幼稚和冲动,赌博输了应该自己承担,不应怨恨他人。

可怜未遂平生愿,徘徊思想神魂颠。

可怜我没有实现平生的愿望,在徘徊中思考,思想犹如神魂颠倒。

天阅世间事,无人来共嗟。

天地自己审视这世间的事,也没有人来共同哀叹。

江山纷杂人事忙,只有咸阳为君妻。

江山纷杂,人们忙碌奔波,只有咸阳是我心中的妻子。

注释:1. 白居易:唐代文学家,以其豪放的诗风而著名。

2. 苏轼:宋代文学家,政治家,为北宋文坛的代表人物之一。

3. 状元才:指苏轼的才华卓越,是科举考试的状元。

4. 琴台:即苏轼的住所,位于官员居住区。

5. 忧国忧民:苏轼担忧国家和人民的局势和命运。

6. 景川:指唐代文学家刘禹锡。

7. 赐之四方文坛:指皇帝对苏轼赋予文坛的赞誉和嘉奖。

8. 紧握佳丽莫宽怀:表示不要轻易放弃美好的事物。

9. 没有太阳:暗喻生活缺乏阳光和希望。

10. 塞住名门阁:比喻被权势和名利所束缚。

11. 肉欲愚昧:被物质享受和欲望所迷惑。

12. 树欲静而风不止:比喻心有所向,却有外界干扰。

《定风波》赏析【优秀8篇】

《定风波》赏析【优秀8篇】(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如合同协议、条据文书、策划方案、总结报告、党团资料、读书笔记、读后感、作文大全、教案资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as contract agreements, documentary evidence, planning plans, summary reports, party and youth organization materials, reading notes, post reading reflections, essay encyclopedias, lesson plan materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!《定风波》赏析【优秀8篇】赏析是欣赏并分析(诗文等)通过鉴赏与分析得出理性的认识,既受到艺术作品的形象、内容的制约,又根据自己的思想感情、生活经验、艺术观点和艺术兴趣对形象加以补充和完善。

《定风波莫听穿林打叶声》原文及翻译

《定风波莫听穿林打叶声》原文及翻译(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如语文知识、练习题、试卷大全、教案教学、课件大全、知识扩展、阅读答案、课文内容、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as Chinese knowledge, practice questions, exam papers, lesson plans, courseware, knowledge expansion, reading answers, text content, composition, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!《定风波莫听穿林打叶声》原文及翻译一、《定风波·莫听穿林打叶声》原文三月七日,沙湖道中遇雨。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

赏析探究

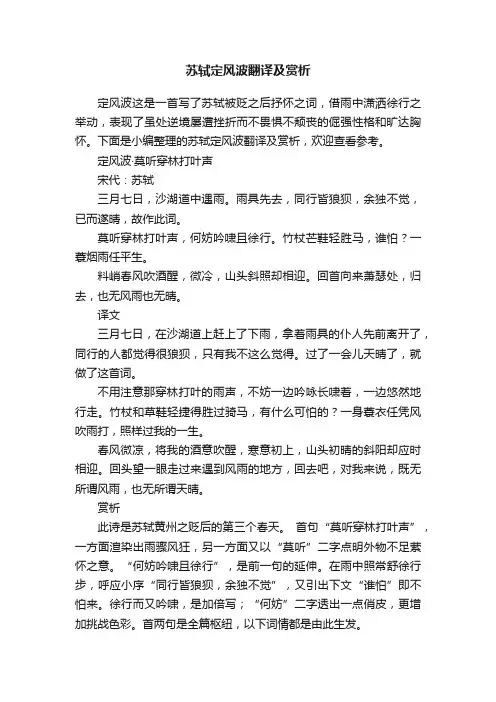

思考:面对穿林打叶的大雨,抒情主人公是 怎样的态度?这体现了他怎样的个性?

“莫听” “何妨” “谁怕” “吟啸且徐行” “超然物外” 向风雨挑战 潇洒安闲 泰然自若

赏析探究

思考:作者为什么说“竹杖芒鞋”比马 “轻” ?你认为这里的“竹杖芒鞋”和“马” 有什么深刻含义吗? “轻” “竹杖芒鞋” “马” 心情的轻松,无官一身轻 闲散江湖

“料峭春风” “山头斜照” 人生的逆境 政治的风雨 人生的希望

明确:作者于挫折中看到希望,于逆境中看 到曙光,不让这暂时的挫折和逆境左右自己的 心情.

赏析探究

思考:“也无风雨也无晴”中的“风雨”和 “晴”的深层含义是什么?这一句写出了词人 怎样的人生感悟? 人生的逆境和顺境 “风雨”和“晴” 名利的失和得 官职的降和升

旷达 洒脱 乐观

晴

“任平生”

“回首”、 “归去”

“也无风雨也无晴”

心中

无晴雨

宠辱偕忘

超然物外

词中塑造了一个怎样的抒情主人公形象?

沉着:再大的穿林打叶声,都打不乱一 个人既有的步伐,只要你视风雨为无物, 照样吟啸徐行。 豪迈:竹杖芒鞋不可惧怕,只要你以之 为乐,一样可以轻胜过马。 随意而安:料峭春风冷,山头斜照暖。 气候不定,人生不定,祸福难晓,不如听 其自然。 通达:也无风雨也无晴。阴晴可以等同, 盛衰荣辱,又何足挂齿?利害得失可以一 并泯灭……

赏析探究

下片: 料峭春风吹酒醒,微冷。 山头斜照却相迎。回首向来萧 瑟处,归去。也无风雨也无晴。

译文:料峭的春风把我的酒 意吹醒,我感到微微的寒冷。 抬头看时,山头的斜阳却殷 殷相迎。回头望望方才风吹 雨落的地方,我信步归去, 既没有风雨,也无所谓天晴。

词的上下片各写了什么内容?

上片写风雨中的情景和心境(雨中事)。 下片写风雨后的情景和心境(雨后感)。

小序交待词背景

元丰五年(1082年),苏轼因“乌台 诗案”被贬黄州(今湖北省黄冈县), 偏居荒野,躬耕自乐。是年春,诗人至 黄冈东南三十里的新购田地,归途遇雨, 心有所感,遂赋此词 。

整体感知

《定风波》以道中遇雨,隐喻仕途风 雨,并进而借雨后“也无风雨也无晴” 的景象,寄托隐逸江湖后就无所谓风雨 阴晴的超然心境。

明确:词人认为无论是雨还是晴都无所谓。人生也 是如此,顺境也好,逆境也好;窘困也好,通达也好, 都无所谓。这是词人面对仕途失意的旷达胸襟。

自然风雨 人生 (穿林打叶) “何妨” “徐行”

“莫听” “ 吟啸”

超然物外 泰然自若 潇洒安闲

态度

人生风雨

“谁怕” 搏击风雨、笑傲人 生、泰然处之、无 所畏惧、潇洒从容

诵读感知

莫听\穿林\打叶声, 何妨\吟啸\且徐行。竹杖\芒鞋\轻胜马, 谁怕?一蓑烟雨\任平生。 料峭\春风\吹酒醒,微冷, 山头\斜照\却相迎。回首\向来\萧瑟处, 归去,也无风雨\也无晴。

赏析探究

上片: 莫听穿林打叶声,何妨吟 啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马。 谁怕?一蓑烟雨任平生。

译文:不要去听那穿林打叶 的雨声,不妨一边吟诗长啸, 一边缓步而行。竹杖和芒鞋 轻捷的更胜过马,有什么可 怕!只要披一件蓑衣,任凭 一生风雨,我也不在意。

奔波官场 两者对比,隐喻闲散 江湖胜过奔波官场

“竹杖芒鞋 轻胜马”

赏析探究

思考:“一蓑烟雨任平生”中的“烟雨”是 否仅指自然界的风雨?“任”表现了作者怎样 的心境? “风雨” 自然界的风雨, 政治上的风云变幻 镇定、从容、洒脱和旷达

“任”

赏析探究

思考:“料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照 却相迎”,表达了作者怎样的人生体验?

定 风 波 苏 轼

解 读 小 序 了 解 背 景

思考: 小序交代了 哪些信息?

词的小序写了什么内容?

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同 行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。

★时间:三月七日 ★地点:沙湖道中。 ★环境:先雨后晴。 ★事件:遇雨。 ★人物:雨具(拿着雨具的仆人),同行,余。 ★感觉:狼狈 不觉 ★故:交代写作缘由。

雨中东坡—笑对人生风雨的达者 雨后东坡—看破人生晴雨的智者

与杜甫相比,苏轼少了几分沉郁愁苦, 多了几分超然达观;

与李白相比,苏轼少了几分 桀骜不逊 , 多了几分 隐忍平和 ;

与稼轩相比,苏轼少了几分慷慨激昂 , 多了几分 淡定从容 。