【部编】2018-2019学年度最新人教版八年级上册历史【教学设计】第6课《戊戌变法》

【精品教案】2018-2019学年部编版八年级历史上册课堂新教案★第6课 戊戌变法

【精品教案】2018-2019学年部编版八年级历史上册课堂新教案★第6课戊戌变法【教学目标】一、知识与技能通过本课的学习,学生能够了解公车上书、维新运动的展开等基本史实、初步认识百日维新的内容和变法失败的原因及意义等。

二、过程与方法利用历史图片和史料,引导学生在自主阅读的基础上感知历史,分析史料得出结论,归纳出百日维新的主要内容,分析得出变法失败的原因、意义和教训;通过讨论“戊戌变法失败的原因”培养学生利用历史知识综合分析问题的能力。

三、情感态度与价值观通过学习维新人士的进步立场和为变法图强勇于牺牲的事迹,激发学生的爱国热情、振兴中华的高尚情操和历史责任感,树立以天下为己任的正确人生观和价值观。

【教学重点】百日维新的主要内容。

【教学难点】戊戌变法失败的原因及意义。

情景导入生成问题第二次鸦片战争后,面临内外交困的局面时,统治阶级内部开明的官员掀起了一场以“自强”“求富”为口号的洋务运动,希望通过引进西方先进技术达到维护清王朝统治的目的,但结果失败了。

甲午战争后,中日《马关条约》的签订大大加深了中国半殖民地化的程度,民族危机进一步加深,面对地主阶级探索救国救民的失败,在洋务运动中兴起的民族资产阶级又将以怎样的方式继续探索斗争呢?带着这个问题让我们进入第6课《戊戌变法》的学习。

自主学习梳理知识一、康有为与公车上书1.1895年春,《马关条约》签订的消息传到北京,群情激愤。

“公车上书”拉开了变法维新运动的序幕。

2.公车上书失败后,维新人士在各地组织学会,创办报刊,宣传变法,推动了维新变法思想的广泛传播。

其中影响最大的报刊是上海的《时务报》和天津的《国闻报》。

3.梁启超在《时务报》上发表《变法通议》,强调“法者,天下之公器也;变者,天下之公理也”,“变亦变,不变亦变”,中国如不变法,将会因守旧而灭亡。

二、百日维新1.1897年冬,德国强占胶州湾,康有为上书光绪帝,呼吁变法救国。

在康有为等维新派的推动下,光绪帝决心变法。

【部编人教版】八年级上册历史教案 第6课 戊戌变法

【部编人教版】八年级上册历史教案第6课戊戌变法一. 教材分析本课《戊戌变法》是八年级上册历史教案的一部分,主要讲述了1898年中国历史上的一次重要政治变革——戊戌变法。

此次变法旨在推进政治、经济、文化的改革,以振兴中华。

然而,由于种种原因,戊戌变法最终以失败告终。

本节课通过介绍戊戌变法的过程和结果,使学生了解中国近代史上这次重要的改革尝试,认识其历史意义和教训。

二. 学情分析八年级的学生已具备一定的历史知识基础,但对戊戌变法的了解可能较为片面。

在学习本课时,学生需要通过对教材内容的学习,深入理解戊戌变法的背景、过程和结果,以及其对中国近代史的影响。

此外,学生应通过本课学习,培养分析历史事件、评价历史人物的能力。

三. 教学目标1.知识与技能:了解戊戌变法的背景、过程和结果,认识戊戌变法在中国近代史上的地位和作用。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,培养学生分析历史事件、评价历史人物的能力。

3.情感态度与价值观:树立民族振兴的意识,培养热爱祖国、为国家富强而努力奋斗的精神。

四. 教学重难点1.重点:戊戌变法的背景、过程和结果。

2.难点:戊戌变法失败的原因及其对中国近代史的影响。

五. 教学方法1.自主学习:让学生独立阅读教材,了解戊戌变法的相关内容。

2.合作探讨:分组讨论戊戌变法的成败原因,培养学生分析问题、解决问题的能力。

3.案例分析:通过讲解典型历史事件,使学生更深入地理解戊戌变法。

4.情感教育:结合戊戌变法的历史背景,激发学生的民族自豪感和爱国情怀。

六. 教学准备1.教材:部编人教版八年级上册历史教材。

2.辅助材料:相关的历史图片、文献资料。

3.教学设备:投影仪、电脑、黑板、粉笔等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用投影仪展示戊戌变法的相关图片,引导学生关注戊戌变法的历史背景。

教师简要介绍戊戌变法的意义,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)学生自主阅读教材,了解戊戌变法的过程和结果。

人教版八年级历史上册 第六课 洋务运动 (教案)

《洋务运动》教案【教学目标】1.知识与能力使学生了解洋务运动兴起的原因。

2.过程与方法通过多媒体教学手段,播放相关录像片断,加强教学的直观性和真实性。

让学生用历史唯物主义观辩证的看待历史件及历史人物,3.情感态度价值观洋务派的不甘落后,勇于学习实践的精神,值得学习,让学生认识到务运动对近代历史起到的推动作用。

【教学重点】洋务派创办的工业,评价洋务运动的历史地位【教学难点】洋务派失败的原因。

【教学方法】合作、探究、交流【课前准备】多媒体课件、相关视频【课时安排】1课时【教学过程】一、激趣导入清朝统治者曾经以帝国为骄傲,但步入近代以来,两次鸦片战争,均以失败告终,签订了一系列的不平等条约。

导致国内经济凋敝,民不聊生,封建阶级的统治危机重重。

一些有识之士就指出向西方学习才是强国之路。

于是中国人开始了向西方学习,开始探索救国救民的道路。

今天来学习《洋务运动》二、新课学习(一)“自强”“求富”教师:第一次鸦片战争、第二次鸦片战争使得大清朝像一个病入膏肓的人,它将如何自救呢?(多媒体展示)教师:“中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。

……中国欲自强,则莫如学习外国利器,欲学习外国利器,则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。

”——《江苏巡抚李鸿章致总理衙门原函》看到李鸿章的这段话,你想到了什么?1.学生阅读课本相关内容,然后思考。

(1)什么是洋务运动?(通过采用西方先进的生产技术,企图摆脱内忧外患的困境,维护封建统治的自救运动。

)(2)洋务派的代表人物?(恭亲王奕忻、曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞)(3)洋务运动的目的?(目的:强兵富国,维护封建统治)(4)洋务运动兴起的时间?(19世纪60---90年代)(5)洋务运动的口号?(自强求富)教师:洋务派是在什么历史背景下出现的呢?内忧:太平天国农民革命运动沉重打击了封建统治者外患:在两次鸦片战争中失败领土主权丧失讨论:洋务运动的原因及方法原因:直接原因:镇压农民起义、抵御外来侵略根本原因:维护清朝统治方法:主张学习和引进西方先进的科学技术“师夷长技以至夷”。

【经典教案】部编人教版 初中历史 八年级上册 教案 第6课 戊戌变法

【经典教案】部编人教版初中历史八年级上册第6课戊戌变法一、知识与能力公车上书以及康有为、梁启超等维新派代表人物,维新派主要报刊《时务报》《国闻报》;了解百日维新的基本史实,认识戊戌变法对中国近代社会的影响。

二、过程与方法识读课文插图和多种历史资料,制作百日维新中关于政治、经济、文化教育、军事等方面措施的表格,思考戊戌变法对中国近代社会的影响,初步掌握分析、归纳历史问题的方法。

三、情感态度与价值观以维新人士的进步立场和变法图强勇于牺牲的事迹,激发学生热爱祖国、振兴中华的高尚情操和历史责任感,树立以天下为己任的正确人生观和价值观。

二、教学重难点重点:公车上书;百日维新。

难点:戊戌变法对中国近代社会的影响。

三、教学方法:讲授法、小组合作、多媒体教学四、教学过程:(一)、导入新课甲午战争中国战败,使先进的中国人认识到,单凭引进外国器物已经不足以挽救民族危亡。

于是,谋求制度的变革被提上日程。

戊戌变法就是制度变革的一次尝试。

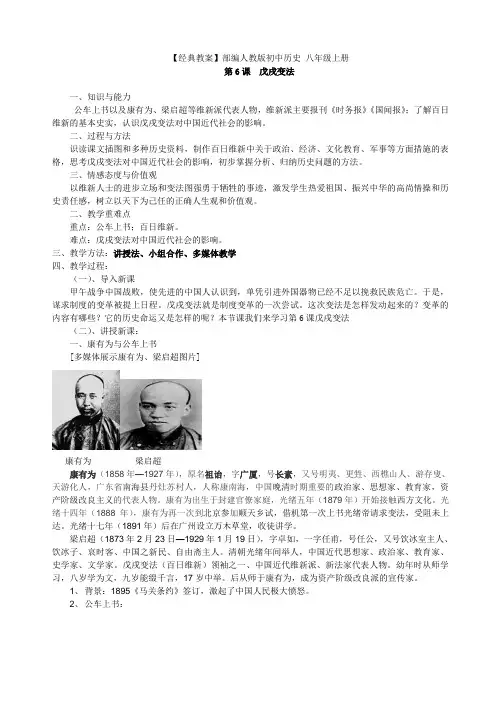

这次变法是怎样发动起来的?变革的内容有哪些?它的历史命运又是怎样的呢?本节课我们来学习第6课戊戌变法(二)、讲授新课:一、康有为与公车上书[多媒体展示康有为、梁启超图片]康有为梁启超康有为(1858年—1927年),原名祖诒,字广厦,号长素,又号明夷、更甡、西樵山人、游存叟、天游化人,广东省南海县丹灶苏村人,人称康南海,中国晚清时期重要的政治家、思想家、教育家,资产阶级改良主义的代表人物。

康有为出生于封建官僚家庭,光绪五年(1879年)开始接触西方文化。

光绪十四年(1888年),康有为再一次到北京参加顺天乡试,借机第一次上书光绪帝请求变法,受阻未上达。

光绪十七年(1891年)后在广州设立万木草堂,收徒讲学。

梁启超(1873年2月23日—1929年1月19日),字卓如,一字任甫,号任公,又号饮冰室主人、饮冰子、哀时客、中国之新民、自由斋主人。

清朝光绪年间举人,中国近代思想家、政治家、教育家、史学家、文学家。

(原创)最新部编人教版历史8年级上册第6课《戊戌变法》精品教案

第6课戊戌变法教学目标:1、知道公车上书以及康有为、梁启超等维新派代表人物,了解百日维新的基本史实,认识戊戌变法对中国近代社会的影响。

2、识读课文插图等多种历史资料,制作百日维新中关于政治、经济、文化教育、军事等方面措施的表格,思考戊戌变法对中国近代社会的影响,初步掌握分析、归纳历史问题的方法。

3、以维新人士的进步立场和变法图强勇于牺牲的事迹,激发学生热爱祖国、振兴中华的高尚情操和历史责任感,树立以天下为己任的正确人生观和价值观。

教学重难点:教学重点:公车上书、百日维新教学难点:变法失败的原因、戊戌变法对中国近代社会的影响教学过程:一、导入新课1.洋务运动的根本目的是维护和巩固清政府的统治,再加上其内部的腐败和外国势力的挤压,它没有使中国走上富强的道路。

2.《坤舆万国全图》,明万历年间所著,“绘”通中西大国,匠心造就,四海归顺,万现在我们做一个假设:我们都生活于19世纪末这个动荡的年代,我们都是热爱祖国、关心中国前途命运的知识分子、爱国青年,你如何看待当前的时局?如何拯救中华民族于水火之中?谈一谈你的看法想法。

(背景:甲午中日战争中国战败,签订《马关条约》使中国半殖民地化程度大大加深,列强掀起瓜分中国的狂潮,民族危机空前严重。

)二、讲授新课目标导学一:康有为与公车上书1.人物扫描康有为(1858年-1927年),清光绪年间进士,官授工部主事。

出身于士宦家庭,乃广东望族,世代为儒,以理学传家。

近代著名政治家、思想家、社会改革家、书法家和学者,他信奉孔子的儒家学说,并致力于将儒家学说改造为可以适应现代社会的国教,曾担任孔教会会长。

主要著作有《康子篇》、《新学伪经考》。

梁启超(1873年-1929年),中国近代史上著名的政治活动家、启蒙思想家、资产阶级宣传家、教育家、史学家和文学家。

戊戌变法(百日维新)领袖之一。

曾倡导文体改良的“诗界革命”和“小说界革命”。

其著作合编为《饮冰室合集》。

2.公车上书公车上书即举子上书,汉朝时,政府用公车接送应试的举子,后来,把参加科举考试的举子叫做“公车”,故称为“公车上书”。

八年级上册历史人教版同步教学设计第6课《戊戌变法》

八年级上册历史人教版同步教学设计第6课《戊戌变法》一. 教材分析本课《戊戌变法》是八年级上册历史人教版的一课。

教材通过介绍戊戌变法的背景、过程和结果,让学生了解戊戌变法的基本情况,认识戊戌变法的意义和教训。

教材内容主要包括:甲午战争后中国的危机、康有为和梁启超的活动、戊戌变法的展开、戊戌变法的失败和影响。

二. 学情分析学生在学习本课之前,已经学习了鸦片战争、太平天国运动等历史事件,对近代中国的历史背景有一定的了解。

但学生对于戊戌变法的具体内容、过程和影响可能还不够清楚。

因此,在教学过程中,需要帮助学生梳理戊戌变法的历史背景,引导学生了解戊戌变法的具体内容,并通过对比分析,使学生认识到戊戌变法的意义和教训。

三. 教学目标1.知识与技能:了解戊戌变法的背景、过程和结果,认识戊戌变法的意义和教训。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探究等方式,提高学生分析历史问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱祖国、热爱人民的情感,增强学生的民族自豪感和使命感。

四. 教学重难点1.教学重点:戊戌变法的背景、过程和结果,戊戌变法的意义和教训。

2.教学难点:戊戌变法的原因和失败的原因,戊戌变法的历史意义。

五. 教学方法1.讲授法:教师通过讲解,引导学生了解戊戌变法的背景、过程和结果。

2.自主学习法:学生通过自主学习,掌握戊戌变法的基本内容。

3.合作探究法:学生通过合作探究,分析戊戌变法的意义和教训。

六. 教学准备1.教材:八年级上册历史人教版教材。

2.课件:教师根据教材内容制作的课件。

3.视频资料:关于戊戌变法的相关视频资料。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过提问方式,引导学生回顾鸦片战争、太平天国运动等历史事件,引出戊戌变法的历史背景。

2.呈现(15分钟)教师利用课件,呈现戊戌变法的过程和结果,引导学生了解戊戌变法的基本情况。

3.操练(10分钟)教师提出问题,引导学生结合教材内容,分析戊戌变法的原因和失败的原因。

(部编)人教版初中八年级历史上册《 第6课 戊戌变法》 优质课教学设计_0

3括展延伸

1.中国近代化探索的特点

2.中国近代化的历程也就是学习西方科技→制度→思想的一个过程,但最终都是失败而告终,为什么呢?

三、自学指导:

过渡语:下面,请大家打开书翻到八年级上册第27-40页,结合教材完成导学案的知识梳理。

四、先学:

布置学生完成课前导学案中知识梳理

五、后教:

复习过程:

1、自主构建,形成体系

教师提示学生注意中国近代化四次探索的时间、代表人、思想主张、目的、内容、结果及影响等信息,学生进行知识梳理。

2、反馈与点拨

5、易错点拨

听写专用名词,对易错观点点拨

6、实战演练,链接中考

学生完成导学案的实战演练

考查内容涉及(洋务运动、戊戌变法和辛亥革命、新文化运动)

六、板书设计

二、揭示学习目标:

(1)列举洋务派为“自强”“求富”而创办的军事工业和民用工业,评价洋务运动在中国近代化进程中的地位和作用。

(2)知道百日维新的内容,认识戊戌变法对中国近代社会的影响。

(3)了解孙中山的革命活动,知道武昌首义,探讨辛亥革命的历史意义。

(4)列举陈独秀、胡适等新文化运动的主要代表人物,了解新文化运动在中国近代思想解放运动中的地位和作用。

过程与方法:(1)通过本节课的复习,了解中国的各个阶级、各种政治力量为挽救民族危机所做的努力,感知近代中国人民争取民族独立和民族富强的艰辛历程。(2)通过本节课的复习,学会用历史的眼光分析历史问题,加深对历史的理解。(3)以分组讨论的形式对问题进行讨论,培养学生自主学习、合作学习、探究学习的意识。

部编版八年级上册历史第6课《戊戌变法》教案

部编版八年级上册历史第6课《戊戌变法》教案【教学目标】1. 了解戊戌变法的背景和意义。

2. 掌握戊戌变法的过程和主要内容。

3. 理解戊戌变法在中国近代史上的地位和作用。

【教学重难点】1. 掌握戊戌变法的整个过程和主要内容。

2. 理解戊戌变法对于中国近代化进程的推动作用。

3. 对于学生来说,理解戊戌变法与其他历史事件的联系和影响。

【教学方法】1. 授课教学2. 小组讨论3. 课堂演示【教学步骤】一、引入教师可用五分钟的时间对于戊戌变法进行简要介绍,让学生了解戊戌变法的基本情况,然后请学生谈论对于戊戌变法的想法,引导学生进入主题。

二、知识点的讲解1. 背景(1)甲午战争后,重视变法的光绪皇帝被慈禧是选秀才李鸿章等巨人控制,变法无望。

(2)起义军团体议和未果,政府对近代化的顿起并未刹车。

(3)民众渴望救国救民,社会呼吁变法声日盛,社会气息浓厚,有变法著书问世。

2. 内容(1)立宪:设立最高层国家机构,结束封建主义。

提出要“开君民之始,创百姓之治”。

(2)削藩:改变旧的封建制度。

法令、行政机构统一由中央政府掌握。

(3)新式教育:加强道德教育,引进西方科学知识,培育振兴中华之人才,使中国少年更好的接受现代科学和知识。

(4)新式军队:西式军阵,武器装备先进,政工导向,特别是保甲制度的设立。

三、小组讨论1. 请学生分成小组进行讨论,让每组学生以小组代表的身份发表戊戌变法的看法,对变法中提出的削藩、立宪、新式教育、新式军队这些措施进行探讨。

2. 小组讨论结束后,请学生对于自己小组的讨论结果进行总结,并向其他组介绍学习成果。

四、课堂演示和学生总结教师可选择几个学生进行课堂演示,让学生现场演示戊戌变法的情况,然后要求学生对于戊戌变法进行总结,达到归纳总结的作用。

五、课后作业1. 学生分组进行ppt制作,分析戊戌变法的意义和影响。

2. 学生可以阅读相关的资料,探索中国近代变革的进程和趋势。

【板书设计】戊戌变法背景:甲午战争失败,变法无望内容:立宪、削藩、新式教育、新式军队【教学评估】1. 教学中可以设计问题来进行提问。

部编人教版八年级历史上册第6课 戊戌变法教案

第二单元近代化的早期探索与民族危机的加剧第6课戊戌变法【教学目标】1.知识与能力使学生了解公车上书、百日维新、戊戌政变和“戊戌六君子”等历史基础知识;培养学生归纳总结能力,利用历史知识综合分析问题的能力。

2.过程与方法通过分析历史资料,培养学生的历史想象能力和分析能力;创设诗歌情境,鲜活历史课堂,总领事件经过;借助史料,分析戊戌变法对近代中国社会产生的影响;通过对比变法前清政府政治、经济、军事等具体情况与新法内容,直观展现变法的作用;借助《少年中国说》激发学生的爱国热情。

3.情感态度与价值观通过本课学习,使学生理解维新变法人士的进步立场,激发学生热爱祖国、振兴中华的高尚情操和历史责任感。

【重点难点】教学重点:公车上书和维新变法运动的展开;百日维新的措施和结果。

教学难点:对戊戌变法的历史评价。

【新课导入】出示《少年中国说》片段:“少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲则国胜于欧洲,少年雄于地球则国雄于地球。

”大家知道它的作者是谁吗?这篇文章的作者梁启超是戊戌变法的主要领导人之一。

他曾说:“戊戌维新,虽时日极短,现效极少,而实20世纪中国史开宗明义第一章也。

”今天我们一起走进这场运动来了解一下。

一、康有为与公车上书教师讲述:走进近代史,我们的脚步变得沉重……但是,我们的内心深处真切地感受到,中华民族在不屈地呐喊!同学们,我们来齐声朗读《日落紫禁城》中的这段文字:那是一个风云激荡的世纪世纪末的那个多事之秋落日的紫禁城里突然热闹起来几个读书人呼号“变亦变,不变亦变”……“杀!”匆匆来去的“现代化”运动在菜市口的刑场上画上了休止符历史在这里沉思世纪末的落日,王朝的落日……这个秋天真的有点冷——《日落紫禁城》教师提问:19世纪末的那个秋天,几个读书人面对着民族危亡大声疾呼“变亦变,不变亦变”……掀起了一场变法运动,这一年正是中国农历的戊戌年,所以这场变法在历史上叫作什么运动?学生回答:戊戌变法。

部编版八年级历史上册《第6课 戊戌变法》教学设计

部编版八年级历史上册《第6课戊戌变法》教学设计一. 教材分析《第6课戊戌变法》是人教版八年级历史上册的一课,主要介绍发生在清朝末年的戊戌变法运动。

本节课主要内容有:康有为、梁启超发起的公车上书,戊戌变法的过程,以及戊戌变法的意义。

通过本节课的学习,使学生了解戊戌变法的背景、过程和意义,认识戊戌变法是中国近代史上一次重要的改革运动。

二. 学情分析八年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,但对于戊戌变法这一复杂的历史事件,还需要进一步的引导和启发。

学生对于改革的认识还不够深入,需要通过本节课的学习,使学生理解改革的意义,增强学生的历史责任感和使命感。

三. 教学目标1.知识与技能:了解戊戌变法的背景、过程和意义,认识戊戌变法是中国近代史上一次重要的改革运动。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:引导学生认识改革是社会发展的动力,培养学生的改革精神和爱国情怀。

四. 教学重难点1.重点:戊戌变法的背景、过程和意义。

2.难点:戊戌变法失败的原因,学生对于改革的认识。

五. 教学方法1.自主学习:引导学生自主阅读教材,了解戊戌变法的背景、过程和意义。

2.合作探讨:分组讨论戊戌变法失败的原因,培养学生分析问题和解决问题的能力。

3.案例分析:通过分析具体的戊戌变法事件,使学生深入理解戊戌变法的意义。

六. 教学准备1.教材:人教版八年级历史上册。

2.辅助材料:戊戌变法的相关历史图片、文献资料。

3.教学工具:多媒体设备。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示戊戌变法时期的图片,引导学生思考:为什么在清朝末年会出现戊戌变法这样的改革运动?2.呈现(10分钟)教师简要介绍戊戌变法的背景,让学生了解戊戌变法的原因。

然后引导学生阅读教材,了解戊戌变法的过程。

3.操练(10分钟)教师将学生分成小组,让学生通过合作探讨,分析戊戌变法失败的原因。

学生在探讨过程中,可以查阅教材和辅助材料,以便更深入地理解戊戌变法的失败原因。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《戊戌变法》

戊戌变法在中国历史上有着重要的地位,是中国政治近代化的一次尝试,同时对于中学历史教师来说,它又是一堂内容多、杂、难,比较棘手的课。

在本课中我力图以人为本,突现活的历史,旨在诱导学生了解历史、探究历史、反思历史。

其一:知识体系上以“再现维新”、“审视维新”、“反思维新”构建更加科学严谨的知识体系;其二:教法上采取学生自主探索、师生互动探讨等开放式教法,引导学生自主探索知识并尝试研究性学习。

【知识与能力目标】

19世纪末中国资本主义的初步发展;早期维新思想及主要代表人物;康、梁的维新思想及主要代表人物;公车上书;《中外纪闻》;强学会;维新派同封建顽固势力的论战;《应诏统筹全局折》;保国会;百日维新;戊戌政变;戊戌变法的历史意义与失败的原因。

【过程与方法目标】

1、通过阅读课本,要求学生归纳整理维新变法从思潮萌发到拉开序幕,再发展到高潮阶段的演进历程,进而掌握系统整理历史事件的方法;

2、通过分析说明“百日维新”的政策措施的目的意图,使学生体验从易到难、由浅入深地运用史料观察、思考和解决历史及其相关问题的思想方法;

3、通过学生课堂思考与讨论,分析理解戊戌变法失败的原因和历史影响,从而掌握综合分析历史问题的方法。

【情感态度价值观目标】

1、从康有为、梁启超、谭嗣同等资产阶级维新派代表人物在国势危难之间,决心救亡图存,矢志改革,为推动中国社会的近代化而不懈努力的学习中,感悟他们以天下为己任、勇于探索真理的崇高精神;

2、从戊戌变法失败的学习中,体会中国近代化历程的挫折与艰辛。

【教学重点】。