中考古诗复习专题之李白诗歌专题

中考语文专题训练——李白诗歌鉴赏【附解析】

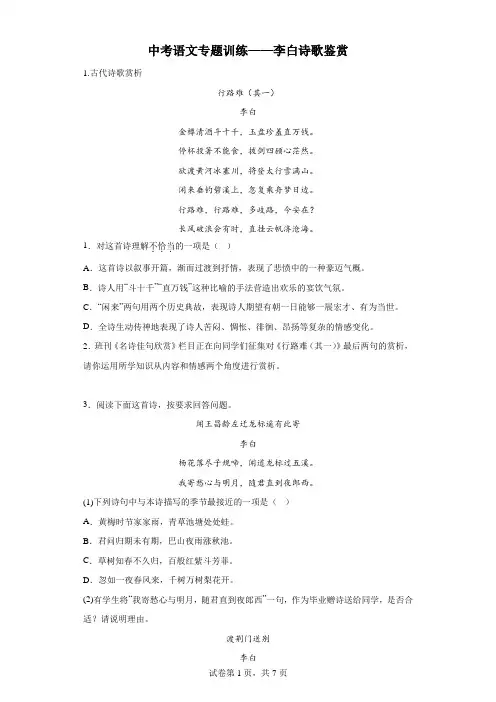

中考语文专题训练——李白诗歌鉴赏1.古代诗歌赏析行路难(其一)李白金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。

停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难,行路难,多歧路,今安在?长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

1.对这首诗理解不恰当...的一项是()A.这首诗以叙事开篇,渐而过渡到抒情,表现了悲愤中的一种豪迈气概。

B.诗人用“斗十千”“直万钱”这种比喻的手法营造出欢乐的宴饮气氛。

C.“闲来”两句用两个历史典故,表现诗人期望有朝一日能够一展宏才、有为当世。

D.全诗生动传神地表现了诗人苦闷、惆怅、徘徊、昂扬等复杂的情感变化。

2.班刊《名诗佳句欣赏》栏目正在向同学们征集对《行路难(其一)》最后两句的赏析,请你运用所学知识从内容和情感两个角度进行赏析。

3.阅读下面这首诗,按要求回答问题。

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄李白杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

(1)下列诗句中与本诗描写的季节最接近的一项是()A.黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。

B.君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

C.草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

D.忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

(2)有学生将“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”一句,作为毕业赠诗送给同学,是否合适?请说明理由。

渡荆门送别李白渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

4.颔联描绘了四种景象,即起伏的山岭、_____________、______________和辽远的荒原,让人穷尽目光,思接千里。

5.下列对这首诗的理解和赏析,不正确...的一项是()A.诗人李白这次出蜀,由水路乘船远行,到湖北、湖南一带游览。

B.诗中“随”字描绘出山脉的走向与趋势,富有流动感和空间感,仿佛一幅图画在你面前徐徐展开。

C.“月下飞天镜,云生结海楼”运用了对偶、拟人的手法,写出了月夜江水的平静美丽和云霞的变幻多姿。

中考复习专题训练—古诗文名句积累之综合(含答案)

中考复习专题训练—古诗文名句积累之综合(含答案)一、古诗分类:※诗中豪情1.会当凌绝顶,一览众山小。

(杜甫《望岳》)2.不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。

(王安石《登飞来峰》)3.老骥伏枥,志在千里;烈土暮年,壮心不已。

(曹操《龟虽寿》)4.乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

(李白《行路难》)5.了却君王天下事,赢得生前身后名。

(辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》)※诗中哲理1.山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

(陆游《游山西村》)2.沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)3.不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。

(王安石《登飞来峰》)4.江山代有才人出,各领风骚数百年。

(朱熹《论诗》)※诗中忧愁1.浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

(龚自珍《己亥杂诗》)2.抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。

(李白《宣州谢眺楼饯别校书叔云》)3.薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽。

(李清照《醉花阴》)4.晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

(李商隐《无题》)5.日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

(崔颢《黄鹤楼》)※诗中豁达1.人有悲欢离合,月有阴晴园缺,此事古难全。

(苏轼《水调歌头·明月几时有》)2.海内存知己,天涯若比邻。

(王勃《送杜少府之任蜀州》)3.与“劝君更尽一杯酒,西出阳光无故人”意境相反的诗句是:莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

※诗中乡情1.浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计,羌管悠悠霜满地。

(范仲淹《渔家傲》)2.夕阳西下,断肠人在天涯。

(马致远《天净沙·秋思》)3.已知泉路近,欲别故乡难。

(夏完淳《别云间》)4.日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

(崔颢《黄鹤楼》)5.乡书何处达?归雁洛阳边。

(王湾《次北固山下》)※诗中离别1.孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

(李白《黄鹤楼送盂浩然之广陵》)2.海内存知己,天涯若比邻。

(王勃《送杜少府之任蜀州》)3.寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。

2020年中考语文复习【古诗词赏析题】精选解析卷一

2020年中考语文复习【古诗词赏析题】精选解析卷一一、闻王昌龄左迁龙标遥有此寄唐·李白杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

1、“左迁“一词的意思是:降职或贬官。

2、“杨花”在古诗中常常象征飘零离散,诗的首句通过各种意象,渲染了离别、伤感的气氛。

3、诗的后两句运用了拟人的修辞手法,表现了作者怎样的情感?答:表达了作者对王昌龄的深厚同情和慰藉。

4、杨花落尽子规啼,杨花落尽,子规啼叫,诗人撷取这两种景物加以描写,既点明了作诗的时间,又采用寓情于景的手法,抒发了离别的忧伤等。

5、你从哪些诗句中看出龙标被贬之地的偏远?闻道龙标过五溪随君直到夜郎西6、对“我寄愁心与明月”这句诗从修辞和作者情感表达两个角度作简要赏析。

答:运用了拟人的修辞。

“明月”有了人性,能将“愁心”带给远方的朋友,诗句生动形象地表达了诗人对友人被贬远行的忧虑和牵挂关心之情。

7、诗歌中寓情于景是一种较为常见的表现手法,“杨花落尽子规啼”这句诗表达了作者悲苦哀愁的心情。

8、诗中没有单纯的写景,总是“寓情于景”“情景交融”。

联系这首诗的写作背景,说说诗开头为什么选取“杨花”“子规”这样的景来写?答:写“杨花”且“落尽”是先点时令,这样的“暮春”在古诗中是一个花与泪同落的时候,这就奠定了全诗伤感的基调。

“杨花”漂泊无定,暗写王昌龄被贬荒僻之地给人的飘零之感;“子规”即杜鹃,在我国古典诗词中,它总悲哀凄惨地啼叫着。

因此,可以说,诗中开头的写景,不着悲痛之语,而悲痛之语,而悲痛之意自现。

9、赏析“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”中“月亮”的妙用。

答:月亮本是无知无情的,但诗人通过丰富的想象,赋予了月亮以人的情感色彩,将月亮人格化了,不仅表明牵挂友人命运之心无处不在,而且大有此情此心明月可以作证的意味,感情真挚,脍炙人口。

10、对本诗后两句作简要赏析。

答:本诗后两句采用拟人的修辞手法,将月亮人格化。

在诗人笔下,无知无情的明月成了善解人意的知心人,她带去了诗人对朋友的思念、牵挂之情。

中考古诗复习专题之李白诗歌专题

中考古诗复习专题之 李白诗歌专题

李白

李白(701年-762年),字太白,号青莲居士,又号 “谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为 “诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,其人爽朗大方,爱 饮酒作诗,喜交友。李白深受黄老列庄思想影响,有 《李太白集》传世,收诗九百多首。

23

【教材追踪】统编版:八年级(下)课外古诗词诵读部分

青山横北郭,

【译】青翠的山峦横亘在城郭的北面,

白水绕东城。

⇒

【译】明净的河水环绕在城郭的东方。

画面描述:青翠的山峦横亘在 外城的北面,波光粼粼的流水绕城 东潺潺而过,描绘了一幅寥廓秀丽 的图景,点出送别地点,烘托了诗 人对友人的不舍之情。

(3)欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

修辞:运用比喻和对偶的修辞手法,表 现了诗人想有所作为但事与愿违、有志难 伸的矛盾、痛苦心情。

表现手法:运用象征的表现手法,用 “欲渡黄河”“将登太行”象征对人生理 想的追求;“冰塞川”“雪满山”象征人 生道路上的艰难险阻,具有比兴意味,以 形象化的语言,写出了仕途的艰难,蕴含 着无限的悲慨。

【主旨情感】这首诗涉及五个地名,

渐次展开了一幅千里蜀江行旅图,表达

了诗人离开故乡时的复杂情感及对友人

16

的思念之情。

【教材追踪】统编版:七年级(下)课外古诗词诵读部分

谁家玉笛暗飞声,

【译】不知何人用笛子吹奏出悠扬的声音,

散入春风满洛城。

⇒

【译】乘着春风散落全城。

表现手法、情感:诗人 不说闻笛,而说笛声“暗 飞”,变客体为主体。“谁” 与“暗”照应,渲染笛声。 说笛声被春风吹散,传遍了 洛阳城,这是诗人的想象, 也是艺术的夸张,表达了诗 人的思乡心切。

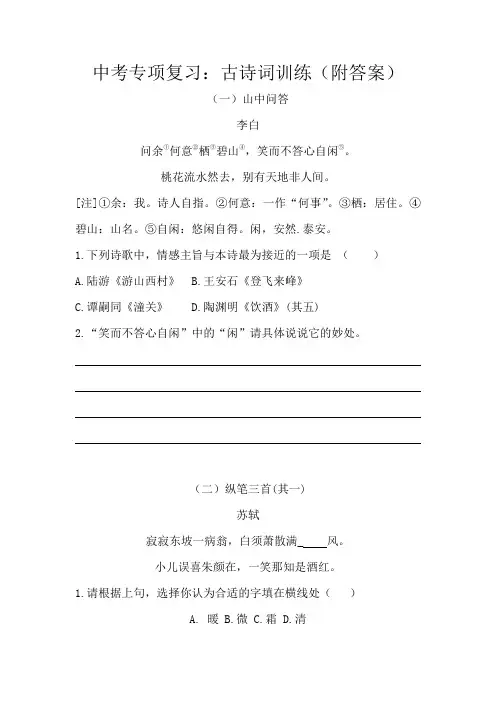

中考专项复习:古诗词训练(附答案)

中考专项复习:古诗词训练(附答案)(一)山中问答李白问余①何意②栖③碧山④,笑而不答心自闲⑤。

桃花流水然去,别有天地非人间。

[注]①余:我。

诗人自指。

②何意:一作“何事”。

③栖:居住。

④碧山:山名。

⑤自闲:悠闲自得。

闲,安然.泰安。

1.下列诗歌中,情感主旨与本诗最为接近的一项是()A.陆游《游山西村》B.王安石《登飞来峰》C.谭嗣同《潼关》D.陶渊明《饮酒》(其五)2.“笑而不答心自闲”中的“闲”请具体说说它的妙处。

(二)纵笔三首(其一)苏轼寂寂东坡一病翁,白须萧散满_ 风。

小儿误喜朱颜在,一笑那知是酒红。

1.请根据上句,选择你认为合适的字填在横线处()A. 暖B.微C.霜D.清2.诗歌用笔曲折,意蕴丰富。

请结合全诗,分析“误喜”和“一笑”两词表达了诗人怎样的情感。

(4分)(三)少年游·林仰霁霞散晓月犹明,疏木挂残星。

山径人稀,翠萝深处,啼鸟两三声。

霜华重迫驼裘冷,心共马蹄轻。

十里青山,一溪流水,都做许多情。

1.下列选项中符合作为词的题目的一项是(),为什么?A早行 B午行 C晚行 D夜行答:2.下列诗句所用的表现手法和表达效果与“啼鸟两三声”一句不同的一项是()A.蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽。

(王籍《入若耶溪》)A.万籁此都寂,但余钟磬音。

(常建《题破山寺后禅院》)C.夜深知雪重,时闻折竹声。

(白居易《夜雪》)D.感时花溅泪,恨别鸟惊心。

(杜甫《春望》(三)从军行杨炯烽火照西京,心中自不平。

牙璋辞凤阙,铁骑绕龙城。

雪暗凋旗画,风多杂鼓声。

宁为百夫长,胜作一书生。

【注释】①百夫长:旧时指统领百人的小头目。

1.下列对该诗的赏析,不正确的一项是()A.这首诗采用从一个场景跳到另一个场景的方法,写出了书生投笔从戎.出塞参战的过程。

B.首联中的“照”字意在表现烽火很大很亮,在远远的西京都能看见。

C.颔联由“辞”到“绕”写出了行军的迅速和军队凌厉.逼人的气势。

D.颈联以北国的雪(暗)风(多)烘托战斗的激烈悲壮。

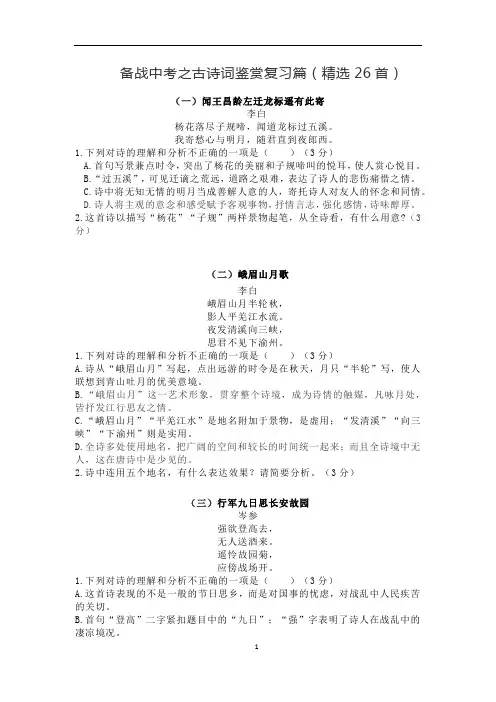

备战中考之古诗词鉴赏复习篇(精选26首)

备战中考之古诗词鉴赏复习篇(精选26首)(一)闻王昌龄左迁龙标遥有此寄李白杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

1.下列对诗的理解和分析不正确的一项是()(3分)A.首句写景兼点时令,突出了杨花的美丽和子规啼叫的悦耳,使人赏心悦目。

B.“过五溪”,可见迁谪之荒远,道路之艰难,表达了诗人的悲伤痛惜之情。

C.诗中将无知无情的明月当成善解人意的人,寄托诗人对友人的怀念和同情。

D.诗人将主观的意念和感受赋予客观事物,抒情言志,强化感情,诗味醇厚。

2.这首诗以描写“杨花”“子规”两样景物起笔,从全诗看,有什么用意?(3分)(二)峨眉山月歌李白峨眉山月半轮秋,影人平羌江水流。

夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。

1.下列对诗的理解和分析不正确的一项是()(3分)A.诗从“峨眉山月”写起,点出远游的时令是在秋天,月只“半轮”写,使人联想到青山吐月的优美意境。

B.“峨眉山月”这一艺术形象,贯穿整个诗境,成为诗情的触媒,凡咏月处,皆抒发江行思友之情。

C.“峨眉山月”“平羌江水”是地名附加于景物,是虚用;“发清溪”“向三峡”“下渝州”则是实用。

D.全诗多处使用地名,把广阔的空间和较长的时间统一起来;而且全诗境中无人,这在唐诗中是少见的。

2.诗中连用五个地名,有什么表达效果?请简要分析。

(3分)(三)行军九日思长安故园岑参强欲登高去,无人送酒来。

遥怜故园菊,应傍战场开。

1.下列对诗的理解和分析不正确的一项是()(3分)A.这首诗表现的不是一般的节日思乡,而是对国事的忧虑,对战乱中人民疾苦的关切。

B.首句“登高”二字紧扣题目中的“九日”;“强”字表明了诗人在战乱中的凄凉境况。

C.以“故园菊”代表整个故园长安。

这样写,以个别代表一般,形象鲜明,具体可感。

D.诗人看到长安城中战火纷飞,血染天街,断墙残壁间,一丛丛菊花依然寂寞地开放着。

2.请简要分析诗中“故园菊”所负载的意义。

(3分)(四)十一月四日风雨大作(其二)陆游僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。

中考语文冲刺专题系列 诗歌鉴赏专题(知识点思维导图+习题训练)(原卷版)

07 诗歌鉴赏专题(知识点思维导图+习题训练)一、(2022·河北·中考真题)阅读下面诗歌,完成下面小题。

茅屋为秋风所破歌(节选)杜甫安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。

呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!新制布裘白居易桂①布白似雪,吴②绵软于云。

布重绵且厚,为袭有馀③温。

朝拥坐至暮,夜覆眠达晨。

谁知严冬月,支体暖如春。

中夕④忽有念,抚袭起逡巡⑤。

丈夫贵兼济,岂独善一身。

安得万里袭,盖裹周四垠⑥。

稳暖皆如我,天下无寒人。

①桂:地名。

②吴:地名。

③馀:同“余”。

④中夕:半夜。

⑤逡巡:迟疑徘徊,欲行又止。

⑥垠:边际。

1.《茅屋为秋风所破歌》中,杜甫因_________一事,产生联想,表达内心的愿望;《新制布裘》中,白居易因新制布裘这件事,产生联想,表达自己的愿望。

2.杜甫和白居易都是唐代现实主义诗歌的代表诗人。

这两首诗中作者的境况不同,但抒发的情感有相同之处,都抒发了诗人____________________________________的情怀。

二、(2022·江西·中考真题)阅读下面这首诗歌,完成下面小题。

江山秋色图①胡行简连山缥缈树槎牙②,江上西风雁影斜。

万迭③秋光无限好,画围偏在野人④家。

[注]①此诗为画作《江山秋色图》上的题诗。

②槎(chá)牙:形容树木错杂不齐貌。

③万迭:万重。

④野人:山野之人。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确...的一项是()A.前两句通过山、树、江、风、雁等意象,营造了秋的意境。

B.前两句描绘了一幅生机勃勃的江山秋色图,与题目照应。

C.本诗写景从视觉感受出发,写出了多种景物的形态。

D.本诗是一首题画七绝,读起来音韵和谐优美。

2.结合本诗三、四句,用自己的话说说诗人喜爱画作《江山秋色图》的原因。

三、(2022·江苏苏州·中考真题)阅读下面的诗歌,完成下面小题。

题《云山图》二首沈周①(一)看云疑是青山动,谁道云忙山自闲。

2023年中考语文专题复习-古诗文积累与阅读专项训练(含答案 全国通用版)

2023年中考古诗文积累与阅读专项训练(满分:100分;考试时间:120分钟)一、古诗文默写(22分)1.直接型默写。

(6分)(1)_______________________,随君直到夜郎西。

(李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》)(2)_______________________,寒光照铁衣。

(《木兰诗》)(3)_______________________,归雁入胡天。

(王维《使至塞上》)(4)海内存知己,_______________________。

(王勃《送杜少府之任蜀州》)(5)_______________________。

鬓微霜,又何妨!(苏轼《江城子·密州出猎》)(6)_______________________,后天下之乐而乐。

(范仲淹《岳阳楼记》)2.同主题型默写。

(8分)(1)水是古诗文中绕不开的情愫。

曹操登临碣石山,遥望海水激荡:“①______________,山岛竦峙”(曹操《观沧海》);马致远用景物的组合表现出羁旅行人的孤独惆怅:“枯藤老树昏鸦,②_________________________”(马致远《天净沙·秋思》);孔子在江边,感慨时光的流逝:“③_______________________,④_______________________”(《〈论语〉十二章》)。

(2)天地万物有“真意”,我们只有心怀真诚,才能与自然心意相通。

“高峰入云,①________ _________________________”(陶弘景《答谢中书书》),陶弘景俯仰之间欣赏欲界仙都之奇;“②_______________________,浅草才能没马蹄”(白居易《钱塘湖春行》),白居易最爱钱塘湖早春之生机盎然;“③_______________________,④_______________________”(杜甫《春望》),杜甫移情于物,花、鸟与人同“感”“恨”。

中考语文古诗文默写复习系列:李白诗歌背诵默写专项练习

李白诗歌背诵默写专项练习一、识记性默写1. 杨花落尽子规啼,____________________。

2. ____________________,随君直到夜郎西。

3. 渡远荆门外,_________________。

4. _________________,江入大荒流。

5. _________________,云生结海楼。

6. 仍怜故乡水,_________________。

7. 金樽清酒斗十千,____________________。

8. 停杯投箸不能食,____________________。

9. ____________________,将登太行雪满山。

10. 闲来垂钓碧溪上,____________________。

11. 行路难,行路难,___________,今安在?12.长风破浪会有时,____________________。

二、理解性默写1. 李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中“托明月以寄情”的句子是“____________________,____________________”2.古诗中,“月”常被诗人用作寄托思念亲人、思念朋友情感的载体。

如苏轼的“但愿人长久,千里共婵娟。

”李白的“__________________________,__________________________。

”(《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》)3.李白在《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中,以超然脱俗的想象,将无形的人间情感寓于有形的清风明月中,用这种化抽象为具体的手法,来表达对友人关切与思念之情的句子是:___________________,__________________。

4.李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中的“___________________,__________________”使本来无知无情的明月成了善解人意的朋友,意境新颖,令人回味无穷。

5.李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中采用寓情于景的手法,既点明了时令又表达了漂泊之感和落寞之情的两句是“杨花落尽子规啼,___________________。

中考历史著名人物李白古诗词

中考历史著名人物李白古诗词李白深受黄老列庄思想影响,有《李太白集》传世,诗作中多以醉时写的,代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》《将进酒》《明堂赋》《早发白帝城》等多首。

下面小编给大家带来关于中考李白的古诗词,方便大家学习。

中考李白的古诗词篇一《春夜洛城闻笛》谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

《闻王昌龄左迁龙标,遥有此寄》杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

《古朗月行》小时不识月,呼作白玉盘。

又疑瑶台镜,飞在白云端。

仙人垂两足,桂树作团团。

白兔捣药成,问言与谁餐。

蟾蜍蚀圆影,大明夜已残。

羿昔落九乌,天人清且安。

阴精此沦惑,去去不足观。

忧来其如何,凄怆摧心肝。

《宣州谢朓楼饯别校书叔云》弃我去者,昨日之日不可留;乱我心者,今日之日多烦忧。

长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。

蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。

俱怀逸兴壮思飞,欲上青天揽明月。

抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。

人生在世不称意,明朝散发弄扁舟。

《把酒问月》青天有月来几时,我今停杯一问之:人攀明月不可得,月行却与人相随?皎如飞镜临丹阙,绿烟灭尽清辉发?但见宵从海上来,宁知晓向云间没?白兔捣药秋复春,嫦娥孤栖与谁邻?今人不见古时月,今月曾经照古人。

古人今人若流水,共看明月皆如此。

唯愿当歌对酒时,月光长照金樽里。

《将进酒》君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回! 君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。

天生我才必有用,千金散尽还复来。

烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。

岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停!与君歌一曲,请君为我倾耳听!钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不愿醒!古来圣贤皆寂寞,唯有饮者留其名。

陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。

主人何为言少钱,径须沽取对君酌!五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁!《梦游天姥吟留别》海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求。

越人语天姥,云霞明灭或可睹。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

(3)欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

修辞:运用比喻和对偶的修辞手法,表 现了诗人想有所作为但事与愿违、有志难 伸的矛盾、痛苦心情。

表现手法:运用象征的表现手法,用 “欲渡黄河”“将登太行”象征对人生理 想的追求;“冰塞川”“雪满山”象征人 生道路上的艰难险阻,具有比兴意味,以 形象化的语言,写出了仕途的艰难,蕴含 着无限的悲慨。

28

3.《行路难 其一》诗句赏析:

(1)金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。 表现手法:以乐景衬哀情,通过通过描

写隆重而丰盛的宴会场面,以此来反衬诗 人悲愤、失望的情绪。(“斗十千”、 “直万钱”夸张手法。)

(2)停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。 炼字:“停、投、拔、顾”四个连续的动

作,形象的表达了诗人内心的苦闷抑郁、 感情的激荡变化。

词写出了峨眉山月月影映入江 水,又随江水流去的图景。

15

夜发清溪向三峡,

【译】在静静的夜晚,我从清溪乘船向三峡进发, 思君不见下渝州。

⇒

【译】思念朋友却不得见,我只好乘船东去,直下渝州。

内容理解、情感:第 三句点明诗人正连夜从 青溪驿出发,乘船向三 峡驶去。末句流露出诗 人依依惜别的无限情思, 可谓语短情长。

主题二:思乡思亲

1.《峨眉山月歌》 这是青年李白初次出四川时,依恋 家乡山水的一首诗。通过山月和江水展现了一幅千 里蜀江行旅图。

2.《春夜洛城闻笛》本诗主要叙述了诗人在客居洛阳 的一个夜晚,听到抒发离别行旅之苦的笛声,勾起 了思念家乡和亲人的心绪。

18

【主旨情感】本诗主要叙述了诗人在客居洛阳 的一个夜晚,听到抒发离别行旅之苦的笛声,勾起 了思念家乡和亲人的心绪。

19

【教材追踪】统编版:八年级(上)第12课

渡远荆门外,

【译】从荆门山外渡江,

来从楚国游。

⇒

【译】远去楚地漫游。

炼字:一个“从”字,凸 显了诗人的大气魄。本是诗人 乘船顺江东下,可在诗人眼里, 竟是长江跟着自己游览。

杨花:漂泊无定(友人的现状) 子规啼:离愁别恨(诗人的心情) 闻道:震惊,痛惜 过五溪:偏远,艰难

愁心:同情,牵挂,关切 明月:千里可共(客观事物人格化) 随君:时刻相伴 直:不停留——急切 夜郎西:更加偏远之地

主 题: 表达了对友人的同情和关切之情,同时也流

露出对自己遭遇的感伤情绪。

【教材追踪】统编版:七年级(上)课外古诗词诵读部分

23

【教材追踪】统编版:八年级(下)课外古诗词诵读部分

青山横北郭,

【译】青翠的山峦横亘在城郭的北面,

白水绕东城。

⇒

【译】明净的河水环绕在城郭的东方。

画面描述:青翠的山峦横亘在 外城的北面,波光粼粼的流水绕城 东潺潺而过,描绘了一幅寥廓秀丽 的图景,点出送别地点,烘托了诗 人对友人的不舍之情。

26

修辞:化用“萧萧马

挥手自兹去,

鸣”的典故,借马鸣之 声作为别离之声,衬托

【译】挥挥手从此离去, 萧萧班马鸣。

⇒

离情别绪。“挥手”是 分离时的动作,对于分 离时的心理,用了“萧 萧班马鸣”的动人场景,

【译】友人骑的那匹离群的马萧萧长鸣。

烘托出缱绻情谊,可谓 鬼斧神工。

27

【主旨情感】这是一首意味深长的送别诗。 作者通过描写清丽如画的送别环境,营造出 深情美好的送别气氛,抒发了作者对朋友漂 泊天涯的深切关怀和依依惜别之情。

20

山随平野尽,

【译】山随着平旷的原野的出现逐渐消失,

江入大荒流。

⇒

【译】江水奔流到辽远无际的原野之中。

21

画面描述:(白天眺望远处)起 伏的山峦追随平坦的原野,渐渐 消失,滚滚的长江奔赴无边的旷 野,依旧滔滔不绝。

炼字:“随”字将群山与原 野位置的逐渐变换、推移,真切 地表现了出来,给人以空间感和 流动感。一个“入”字,写出江 水流向远方,水天相接的开阔境 界。

炼字、修辞:“横”字勾勒出 青山的静姿,“绕”字描画出白水 的动态。“青山”对“白水”, “北郭”对“东城”,首联即工整 的对偶句,别开生面;“青”“白” 相间,色彩明丽。

24

此地一为别,

【译】在此地我们相互道别, 孤蓬万里征。

⇒

【译】你就像孤蓬随风飘荡,踏上远行之路了。

修辞、情感:诗 人借孤蓬来比喻友 人的漂泊生涯:此 地一别,离人就要 像那随风飞舞的蓬 草,飘到万里之外 去了。表达了诗人 对友人的深切关心, 感情真挚。

内容理解、炼字:首句点

峨眉山月半轮秋,

明远游的时令是在秋天。以

“秋”烘托月色之美,且月只 “半轮”,使人联想到青山吐

【译】峨眉山上,半轮秋月高高地挂在山头, 月的优美意境。第二句不仅写

影入平羌江水流。

⇒ 出了月映清江的美景,同时暗 点秋夜行船之事,意境可谓空

灵美妙。“入”“流”两个动

【译】月亮倒映在平羌江中,仿佛和水一起流动。

初中选录篇目

1《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》 (默写) 2《峨眉山月歌》 3《春夜洛城闻笛》 4《渡荆门送别》(默写) 5《送友人》 6《行路难》 (默写)

二、复习目标:

1.背诵并准确默写其中的三首诗歌。 2.了解六首诗的大意,赏析诗中的名句。 3.体会诗歌的情感,准确写出诗的主旨。

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

修辞:运用拟人的修辞手法,将 月亮人格化,把自己对友人的担忧 托付给明月,生动地表达了诗人的 忧愁与无奈,抒发了诗人对友人的 同情与关切之情。

炼字:“愁”字既有对老友遭遇 的深切忧虑,也有对当时现实的愤 慨不平;有恳切的思念,也有热忱 的关怀。

闻王 昌龄 左迁 龙标 遥有 此寄

写景 叙事

抒 情

22

仍怜故乡水,

【译】我还是喜爱故乡的水, 万里送行舟。

⇒

【译】它不远万里送我行舟远游。

修辞、情感:运用拟 人的修辞手法,写故乡的 水不远万里送自己行舟远 游,表达了诗人对故乡的 热爱和依恋之情。

【主旨情感】这首诗通过对出蜀入荆沿途所见景 物的描写,抒发了诗人对大好河山的赞美之情,表 达了诗人对故乡的无限眷恋。

诗词意象 流水/水流:绵绵不绝。 ➢ 漂泊:孤独悲苦愁---思亲思友思乡。 ➢ 时光易逝:感叹生命。 ➢ 惜别:愁情。

提示:绵绵流水,一去不回,如同时光。

【教材追踪】统编版:七年级(上)第4课

杨花落尽子规啼,

【译】杨花落尽,杜鹃鸟声声哀啼,

闻道龙标过五溪。

⇒

【译】得知您被贬龙标跋涉五溪。

意象:“杨花”飘落有飘 零寂寞之感,“子规啼”暗含 悲痛、凄凉之意。诗人借用 “杨花”“子规”这两种意象, 点明闻讯的时节是暮春,奠定 了全诗伤感的基调。

(6)长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。 炼字:“破”“挂”富有动感、充满气势,

充分表达了作者的乐观、自信和对理想的 执着追求。

修辞:借用“乘风破浪”的典故,指明终 将实现远大理想。

情感:表达了诗人自强不息的奋斗精神、 坚定的信念以及乐观进取的人生态度。

主题一:人生感慨与精神追求

《行路难》这首诗通过对仕途艰难的描写,抒 发了诗人政治道路遭遇艰难时的愤激之情,也 表达了对人生前途的乐观豪迈气概。

表现手法:寓情于景。首 句写景,以“杨花”飘零、 “子规”啼鸣渲染哀伤的氛围; 次句叙事,表现出对友人路途 艰辛、贬迁荒凉之地的悲伤与 同情。

11

我寄愁心与明月,

【译】把我的愁心托付给明月, 随君直到夜郎西。

பைடு நூலகம்

⇒

【译】一同伴随您奔赴夜郎之西。

12

表现手法:借景抒情。借明月抒 发对被贬友人的同情与关切之情。

【主旨情感】这首诗涉及五个地名,

渐次展开了一幅千里蜀江行旅图,表达

了诗人离开故乡时的复杂情感及对友人

16

的思念之情。

【教材追踪】统编版:七年级(下)课外古诗词诵读部分

谁家玉笛暗飞声,

【译】不知何人用笛子吹奏出悠扬的声音,

散入春风满洛城。

⇒

【译】乘着春风散落全城。

表现手法、情感:诗人 不说闻笛,而说笛声“暗 飞”,变客体为主体。“谁” 与“暗”照应,渲染笛声。 说笛声被春风吹散,传遍了 洛阳城,这是诗人的想象, 也是艺术的夸张,表达了诗 人的思乡心切。

中考古诗复习专题之 李白诗歌专题

李白

李白(701年-762年),字太白,号青莲居士,又号 “谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为 “诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,其人爽朗大方,爱 饮酒作诗,喜交友。李白深受黄老列庄思想影响,有 《李太白集》传世,收诗九百多首。

李白的人生经历

李白少年时代的学习范围很广泛,除儒家经典、古代文史名著外,还浏览诸子百家之书, 并“好剑术”。相信道教,有超脱尘俗的思想;同时又有建功立业的政治抱负。他青少 年时期在蜀地所写诗歌,留存很少,但已显示出突出的才华。李白约在二十五、六岁时 出蜀东游。在此后十年内,漫游了长江、黄河中下游的许多地方,开元十八年(730) 左右,他曾一度抵长安,争取政治出路,但失意而归。天宝元年(742),被玄宗召入 长安,供奉翰林,作为文学侍从之臣,参加草拟文件等工作。不满两年,即被迫辞官离 京。此时期李白的诗歌创作趋于成熟。此后11年内,继续在黄河、长江的中下游地区漫 游,“浪迹天下,以诗酒自适”。他仍然关心国事,希望重获朝廷任用。天宝三载,李 白在洛阳与杜甫认识,结成好友,次年分手后未再会面。天宝十四载,安史之乱爆发, 李白正在宣城(今属安徽)、庐山一带隐居。次年十二月他怀着消灭叛乱、恢复国家统 一的志愿应邀入永王李幕府。永王触怒肃宗被杀后,李白也因此获罪,被系浔阳(今江 西九江)狱,不久流放夜郎(今贵州桐梓一带)。途中遇赦得归,时已59岁。晚年流落 在江南一带。61岁时,听到太尉李光弼率大军出镇临淮,讨伐安史叛军,还北上准备从 军杀敌,半路因病折回。次年在他的从叔当涂(今属安徽)县令李阳冰的寓所病逝。