文心雕龙译注--三、《文心雕龙》的总论及其理论体系

文心雕龙的总论

文心雕龙的总论

《文心雕龙》是中国古代批评性著作,由唐代文学家刘勰所著。

全书共分六十篇,涵盖了包括谋篇、议论篇、文字篇、说理篇、叙事篇等多个方面,被誉为中国文学批评的经典之作。

《文心雕龙》以雕龙为喻,意在通过精雕细琢、凤凰涅槃的比喻,来表达对文学创作之理论和艺术的追求。

全书内容丰富多样,既有对古代文学作品及其创作方法的评析,也有对文学艺术的思考和规范。

刘勰在书中提倡文学创作要注重意境的塑造,准确表达心理感受,力求达到意境与技巧的完美结合。

在《文心雕龙》中,刘勰还提到了诗、词、赋、文等不同文学体裁的创作要求和特点,指导作家如何运用修辞手法,塑造形象和语言的使用等。

他提倡文学作品要遵循言必信、辞必境的原则,不仅要有道理,还要有形象的表达和感觉的烘托,尽可能地实现形象、意境和情感的统一。

总的来说,《文心雕龙》是一部总结和归纳中国古代文学创作经验和批评思想的重要著作。

不仅对古代文学的发展产生了深远影响,也为后世文学批评家和作家提供了宝贵的借鉴和参考。

简述《文心雕龙》的理论体系

简述《文心雕龙》的理论体系《文心雕龙》的理论体系可以用“重言”、“析辞”、“通变”、“宗经”、“征圣”、“史传”、“知音”、“事类”八个方面来概括,其中最为重要的是“宗经”和“征圣”两大部分。

前者主要探讨了各种不同风格的文学作品和作家的形成与发展,后者则对六艺即礼、乐、射、御、书、数各门类的具体特征和历史演变进行了专题探讨,以“宗经”和“征圣”为纲,所谓“宗经”就是在文学创作上以儒家的经典为标准;而“征圣”就是指在文学批评上以孔子为标准。

一、“重言”:“重言”是刘勰对《诗经》、《尚书》、《周易》、《离骚》等十五部典籍中相同或相近的内容加以综合,又把它们中所涉及到的有关文学问题的议论,集结起来,按照一定的系统组织起来,再从中找出若干个规律性的问题,反复考究,深入研究,使之有章有法,有规有矩,融会贯通,化为一体,从而形成的一个理论体系。

二、“析辞”:“析辞”是刘勰用来区别“文质”的术语,即是辨别文章的虚与实、美与恶的关系。

刘勰认为一篇好的文章,应该首先以丰富的材料充实作者的胸臆,并能充分地表现他的内心世界,如果在这基础上运用优美的语言,巧妙的构思,便能写得神采焕发,光彩夺目。

同时,还应注意语言的推陈出新,辞采精当。

所以,他说:“夫缀文者情动而辞发,观文者披文以入情,沿波讨源,虽幽必显。

”“情必极貌以写物,辞必穷力而追新。

”只有正确地处理文质关系,才能使文章具有艺术感染力。

三、“通变”:“通变”是刘勰针对当时文坛创作的时弊,提出的自己的见解。

刘勰指出,自从建安文学代替了两汉文学以来,世代沿袭,渐趋于平淡卑弱,内容上不仅缺乏慷慨雄伟之作,而且在形式技巧上也已经“惰性”成风。

造成这种现象的原因,除了社会和人的因素外,主要是由于不注重文学的风格和个性,只求“通变”,从内容到形式都死守旧规,所以造成文风日下,流弊甚烈。

但是刘勰又强调文学的变革,他认为“通变”的方法有两个:一个是在继承前代文学的优良传统基础上,大胆革新,不断创造,以“兴会”为主;另一个是在继承前代文学的优良传统基础上,积极学习民间文学,采取多样化的形式,以“统会”为主。

《文心雕龙》的总论及其理论

三、《文心雕龙》得总论及其理论《文心雕龙》全书五十篇,按照《序志》所提示,可分为三大部分:一就是《原道》至《辨骚》五篇为“文之枢纽”;二就是《明诗》至《书记》二十篇为“论文叙笔”;三就是《神思》至《程器》二十四篇为“割情析采”。

这只就是刘勰对全书主要轮廓得说明,其具体安排还有以下情况:第一、二部分之交得《辨骚》,既有列入“枢纽"得必要,又与《明诗》以下“论文叙笔"各篇有相同得性质。

“论文叙笔"得二十篇(加《辨骚》为二十一篇),一般称为“文体论”,其中又分“文”与“笔”两个部分:由《辨骚》到《哀弔》得九篇属“论文”,由《史传》至《书记》得十篇为“叙笔”,间于这两类之中得《杂文》与《谐隐》两篇,则兼属“文”、“笔"两类。

“割情析采"得二十四篇,又可分为创作论与批评论两个部分:《神思》至《总术》得十九篇就是创作论,《才略》、《知音》、《程器》三篇为批评论。

创作论与批评论之间得《时序》、《物色》两篇,也兼有创作论与批评论得性质.最后一篇《序志》就是全书序言。

根据《文心雕龙》得这种结构体系,下面拟从“文之枢纽”、“论文叙笔”、创作论、批评论四个方面分别介绍。

首先讲“文之枢纽”,重点探讨《文心雕龙》全书得总论及其理论体系(一)ﻫ“枢纽”不等于总论,这就是首先要明确得.关于《辨骚》篇属上属下得长期争论,主要就就是混淆了“枢纽”与总论得性质。

所谓总论,应该就是贯穿全书得基本论点,或者就是建立其全部理论体系得指导思想.从这个理解来瞧,不仅《辨骚》,《正纬》也同样不具备总论得性质.所谓“枢纽”,也就是关系全书得关键问题,不首先解决,就将影响与不利下面得论述。

如《正纬》,因为儒家经典在东汉时期被纬书搅混了,不首先“正纬",就会影响到在全书中贯彻“宗经”得基本观点。

所以,“正纬"不过就是为“宗经"扫清道路,并未提出什么总论性得论点。

《辨骚》论骚体,实为“论文叙笔”之首。

文心雕龙的总论

文心雕龙的总论一、引言文心雕龙是中国古代文学批评家刘勰所著的一部重要著作,也是中国文学批评史上的经典之作。

本文将对《文心雕龙》进行总论,介绍其背景、内容和影响,并分析其在中国文学史上的地位和意义。

二、背景刘勰生活在东晋时期(公元3世纪末至5世纪初),当时正值中国南北朝时期,社会动荡不安,文化艺术发展却十分繁荣。

刘勰是一位博学多才的士人,他对于古代文学作品有着深入的研究和理解,并希望通过自己的著作来总结和梳理古代文学批评的经验和规律。

于是,他撰写了《文心雕龙》,成为中国古代文艺批评领域里程碑式的著作。

三、内容《文心雕龙》共分为六十篇,涵盖了诗歌、赋、骈文、辞章等多个文体,并对各种表达方式进行了深入剖析。

全书主要包括以下几个方面的内容:1. 文学的定义和分类刘勰在《文心雕龙》中首先对文学进行了定义,他认为文学是人类用语言表达思想感情的艺术形式。

同时,他还将文学分为五种类型:诗、赋、骈文、辞章和曲。

这种分类方法成为后世文艺批评的基础。

2. 文学的特点和规律刘勰深入研究了古代文学作品的特点和规律,提出了“心”、“形”、“意”、“辞”等概念。

他认为,一篇优秀的作品应该有恰当的情感表达(心)、合理的结构安排(形)、深远的思想内涵(意)以及精确准确的语言运用(辞)。

3. 文学批评方法和技巧《文心雕龙》还介绍了一系列文学批评方法和技巧,如“比兴”、“转喻”、“兴尽悲来思故乡”等。

通过这些方法和技巧,刘勰希望读者能够更好地理解和欣赏古代文学作品。

四、影响《文心雕龙》对中国文学史产生了深远的影响,具体表现在以下几个方面:1. 文学批评方法的规范化刘勰在《文心雕龙》中系统地总结了古代文学批评的经验和规律,将其规范化为一套方法和技巧。

这对后世的文学批评家和作家起到了指导作用,促进了中国古代文学批评的发展。

2. 文学作品的创作和欣赏《文心雕龙》通过详细解析各种文学形式和技巧,提供给作家和读者一种理论基础和审美标准。

这使得古代文学作品在创作和欣赏上更加深入、全面。

《文心雕龙》地总论及其理论

三、《文心雕龙》的总论及其理论《文心雕龙》全书五十篇,按照《序志》所提示,可分为三大部分:一是《原道》至《辨骚》五篇为“文之枢纽”;二是《明诗》至《书记》二十篇为“论文叙笔”;三是《神思》至《程器》二十四篇为“割情析采”。

这只是勰对全书主要轮廓的说明,其具体安排还有以下情况:第一、二部分之交的《辨骚》,既有列入“枢纽”的必要,又与《明诗》以下“论文叙笔”各篇有相同的性质。

“论文叙笔”的二十篇(加《辨骚》为二十一篇),一般称为“文体论”,其中又分“文”与“笔”两个部分:由《辨骚》到《哀弔》的九篇属“论文”,由《史传》至《书记》的十篇为“叙笔”,间于这两类之中的《杂文》和《谐隐》两篇,则兼属“文”、“笔”两类。

“割情析采”的二十四篇,又可分为创作论和批评论两个部分:《神思》至《总术》的十九篇是创作论,《才略》、《知音》、《程器》三篇为批评论。

创作论与批评论之间的《时序》、《物色》两篇,也兼有创作论和批评论的性质。

最后一篇《序志》是全书序言。

根据《文心雕龙》的这种结构体系,下面拟从“文之枢纽”、“论文叙笔”、创作论、批评论四个方面分别介绍。

首先讲“文之枢纽”,重点探讨《文心雕龙》全书的总论及其理论体系(一)“枢纽”不等于总论,这是首先要明确的。

关于《辨骚》篇属上属下的长期争论,主要就是混淆了“枢纽”和总论的性质。

所谓总论,应该是贯穿全书的基本论点,或者是建立其全部理论体系的指导思想。

从这个理解来看,不仅《辨骚》,《正纬》也同样不具备总论的性质。

所谓“枢纽”,也是关系全书的关键问题,不首先解决,就将影响和不利下面的论述。

如《正纬》,因为儒家经典在东汉时期被纬书搅混了,不首先“正纬”,就会影响到在全书中贯彻“宗经”的基本观点。

所以,“正纬”不过是为“宗经”扫清道路,并未提出什么总论性的论点。

《辨骚》论骚体,实为“论文叙笔”之首。

勰之所以把《辨骚》篇列为“文之枢纽”,有两个重要原因:一、“论文叙笔”共二十一篇,在全书中所占分量是很大的;而全书的理论结构,又是在这二十一篇的基础上,来总结文学理论上的种种问题;也就是说,勰是首先分别探讨各种文体的实际创作经验,再由此提炼出一些理论问题来。

不同注本对《文心雕龙》结构体系的比较

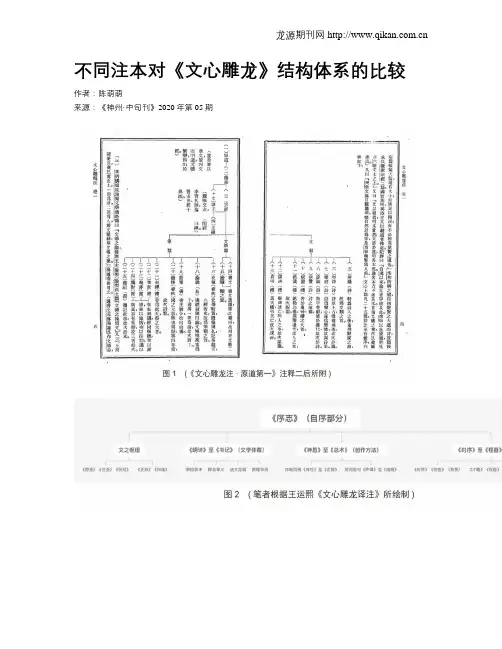

不同注本对《文心雕龙》结构体系的比较作者:陈萌萌来源:《神州·中旬刊》2020年第05期摘要:魏晋南北朝是我国历史上文学自觉的时代,刘勰《文心雕龙》的出现昭示着我国文学批评走向体系化。

作为我国古代经典的文艺批评专著,后人对《文心雕龙》不断进行校勘注释,在串讲文本的同时也对《文心雕龙》篇章之间逻辑结构进行研讨,其中范文澜《文心雕龙注》、王运熙《文心雕龙译注》以及周振甫《文心雕龙今译》三家注本对该书结构体系的分析各具特点。

本文通过浅析上述三家注本对《文心雕龙》结构体系的观点,比较三种注本在枢纽五篇的内在逻辑结构、全书篇章分类标准之间的差异,以及不同注本对《文心雕龙》部分篇章次序的调整,以期对上述问题表达一点浅陋的拙见。

关键词:《文心雕龙》;结构体系;范文澜;王运熙;周振甫一、经纬交错——范文澜《文心雕龙注》前人注本如明代梅庆生《文心雕龙音注》、清代黄叔琳《文心雕龙集注》等,大多专注于对字音字义、文史典故、篇章大意的解读,一定程度忽视了《文心雕龙》篇章之间的逻辑体系,直至西方现代科学思想传入,方才启迪学者用整体化视野研读古籍。

范注盛赞《文心雕龙》的系统周密:“刘勰以前等人讨论文学的著作,如曹丕《典论·论文》、曹植《与杨德祖书》、陆机《文赋》等,都只是各执一词、偏而不全。

全面系统的讨论文学,《文心雕龙》实是唯一的鸿篇巨著。

”(1)范文澜师从黄侃,在西方理论思想和师学渊源的双重影响下,其对《文心雕龙》篇章结构的梳理严谨深入,在《神思》、《原道》注释后均附有归纳逻辑体系的树形图。

(见图1)范注的体系梳理首先体现在他对传统观念的进一步创新,这从其对“文之枢纽”五章内在逻辑的梳理中可见一斑。

与周振甫“以《原道》为唯一根本”觀念不同,范文澜认为《原道》与《征圣》之间是相辅相成、互相成就的关系(“道因圣而垂文,圣因文而明道,文体繁变,皆出于经”),因而其将《原道》《征圣》二者同看作为文心一书立论之根本;而“鬻文为友,李实孔师,圣贤并世,经子异流”(2),各学术流派的圣贤此时大多处于同一时代,他们的著作却分为了经书和子书,因而范注将《宗经》从属《征圣》,并把原第十七篇《诸子》提到和《宗经》同级的位置;有“经”必然有“纬”,范文澜为“配经”,因而安排《正纬》从属于《宗经》。

文心雕龙译注原文与解析

文心雕龙译注原文与解析《文心雕龙》是唐代文学家刘勰所著的一部论文艺创作的经典之作,被誉为中国文论史上的巅峰之作。

本篇文章将对《文心雕龙》的原文进行翻译与注解,以帮助读者更好地理解和欣赏这部重要的文化遗产。

一、《文心雕龙》简介《文心雕龙》共分为六十篇,内容包含文学创作的理论、技巧、风格、特点等方面的论述。

它以“雕龙”喻写作,意指雕刻出一条栩栩如生的龙,即创作出优秀的文学作品。

二、《文心雕龙》原文翻译与解析以下是《文心雕龙》的部分原文翻译与解析,希望能够为读者提供一些参考和启示:1. “夫创作文章,岂特涉及笔墨之技,尤须神明内荣。

故文章之人,举止言谈,智慧风范,皆在其中。

尤其文士,操心所学,内修书卷,外学人事,广洽天下之风情,广附各地之文化,以动笔敷文,方可产生真正的佳作。

”解析:创作文章不仅仅是技巧的问题,更是内心灵感的发挥。

一个优秀的文学家不仅表现在文章上,还表现在他的行为举止、智慧风范中。

尤其对于文士们来说,除了研究书本知识,还应该关注社会风尚、吸收各地文化,才能写出真正优秀的作品。

2. “凡合文章者,皆摄心胸,内心蕴藏的感受和思想,通过文字表达出来,化作读者心灵的感动和共鸣。

”解析:写作文章的人要将内心的感受和思想注入到作品中,通过文字的表达,引起读者内心的共鸣与感动。

3. “文学创作应该注重艺术的真实性,即在写作的过程中不能偏离生活现实,要注意观察和描写身边的人和事,揭示人性与社会的方方面面。

”解析:文学创作不应脱离现实生活,要关注身边的人和事,通过描写展现人性和社会的方方面面。

4. “志怪小说乃是想象力与现实的结合,通过奇异的情节和描述,既满足读者的求新求异之趣味,又能够反映出社会现象和人类心理。

”解析:志怪小说是想象力与现实的结合,通过奇特的情节和描写,既满足读者对新颖异彩的追求,又能反映出社会现象和人类心理。

5. “诗歌是用最简练的语言,表达最深远的情感。

它以音律和押韵来增加韵味,让读者在品味美感的同时,产生共情与思考。

文心雕龙译注--三、《文心雕龙》的总论及其理论体系

文心雕龙译注-- 三、《文心雕龙》的总论及其理论体系文心雕龙译注 -- 三、《文心雕龙》的总论及其理论体系《文心雕龙》全书五十篇,按照《序志》所提示,可分为三大部分:一是《原道》至《辨骚》五篇为“文之枢纽”;二是《明诗》至《书记》二十篇为“论文叙笔”;三是《神思》至《程器》二十四篇为“割情析采”。

这只是刘勰对全书主要轮廓的说明,其具体安排还有以下情况:第一、二部分之交的《辨骚》,既有列入“枢纽”的必要,又与《明诗》以下“论文叙笔”各篇有相同的性质。

“论文叙笔”的二十篇(加《辨骚》为二十一篇),一般称为“文体论”,其中又分“文”与“笔”两个部分:由《辨骚》到《哀弔》的九篇属“论文”,由《史传》至《书记》的十篇为“叙笔”,间于这两类之中的《杂文》和《谐隐》两篇,则兼属“文”、“笔”两类。

“割情析采”的二十四篇,又可分为创作论和批评论两个部分:《神思》至《总术》的十九篇是创作论,《才略》、《知音》、《程器》三篇为批评论。

创作论与批评论之间的《时序》、《物色》两篇,也兼有创作论和批评论的性质。

最后一篇《序志》是全书序言。

根据《文心雕龙》的这种结构体系,下面拟从“文之枢纽”、“论文叙笔”、创作论、批评论四个方面分别介绍。

首先讲“文之枢纽”,重点探讨《文心雕龙》全书的总论及其理论体系(一)“枢纽”不等于总论,这是首先要明确的。

关于《辨骚》篇属上属下的长期争论,主要就是混淆了“枢纽”和总论的性质。

所谓总论,应该是贯穿全书的基本论点,或者是建立其全部理论体系的指导思想。

从这个理解来看,不仅《辨骚》,《正纬》也同样不具备总论的性质。

所谓“枢纽”,也是关系全书的关键问题,不首先解决,就将影响和不利下面的论述。

如《正纬》,因为儒家经典在东汉时期被纬书搅混了,不首先“正纬”,就会影响到在全书中贯彻“宗经”的基本观点。

所以,“正纬”不过是为“宗经”扫清道路,并未提出什么总论性的论点。

《辨骚》论骚体,实为“论文叙笔”之首。

论《文心雕龙校释》的体系梳理

论《文心雕龙校释》的体系梳理作者:沈旭来源:《成都理工大学学报·社会科学版》2021年第06期摘要:学界梳理《文心雕龙》的体系时,时常观点不一。

其中,刘永济的《文心雕龙校释》特色鲜明,自成一家。

受个人理想、教学需要、时代背景等因素的影响,校释在阐明《文心雕龙》文本的内在结构时,亦多有创造性的发挥,尤其是对《文心雕龙》目录编次的大幅修改,及“《论说》篇释义最详”的个人选择,充分彰显刘氏在不违背舍人论旨的前提下,服务于社会现实需要的品质。

宏观上,我们可见出他对文化前途、民族未来的忧虑与思考;微观上,我们亦可知其诸多论述,在龙学史都留下了浓墨重彩的一笔。

最终,他以“三准”为核心,完成了《文心雕龙》体系构建。

关键词:刘永济;文心雕龙校释;体系梳理;论说中图分类号: I206.2 文献标志码: A 文章编号:1672-0539(2021)06-0115-08对《文心雕龙》理论体系的梳理,一直是龙学研究的重点之一。

如明代时,叶联芳说:“自《书记》以上,则文之名品;《神思》以下,则文之情度。

”[1] 949曹学佺言:“《雕龙》上廿五篇,诠次文体;下廿五篇,驱引笔术。

而古今短长,时错综焉。

”[1]957时至20世纪,学界对《文心》的结构已有了大致的认识。

那么,晚于黄侃《札记》、范文澜《文心雕龙注》,又同为“龙学四大基石”之一的《文心雕龙校释》,能否在黄《札》、范《注》两大高峰后有新的认识。

一、篇章联系舍人在《序志》篇,为全书的结构体系作了阐释。

其云:盖《文心》之作也,本乎道,师乎圣,体乎经,酌乎纬,变乎骚,文之枢纽,亦云极矣。

若乃论文叙笔,则囿别区分,原始以表末,释名以章义,选文以定篇,敷理以举统,上篇以上,纲领明矣。

至于割情析采,笼圈条贯,摛神性,图风势,苞会通,阅声字;崇替于《时序》,褒贬于《才略》,怊怅于《知音》,耿介于《程器》;长怀《序志》,以驭群篇,下篇以下,毛目显矣。

[1]608这段话内容不多,却引起学界多方面的争论。

文心雕龙的理论体系

文心雕龙的理论体系通观《文心雕龙》一书的内容,它实际上论及了文学本质、文学作品、作家、创作、文学发展、文学鉴赏和批评等各方面的问题,从而共同构成《文心雕龙》的文学思想体系。

一、文学本质论刘勰对文学本质的观点,集中体现在《文心雕龙》的前三篇《原道》、《叛圣》、《宗经》中。

具体内容而言,彰显为三个关系:第一,“文”与“道”的关系。

刘勰探讨文的本质,是从文与道的关系入手的,为了说明文学与道的关系,他首先论述了自然的天文、地文来源于道。

“人文”,指人类所独有的变现性灵的语言文字形式,亦即文章。

他认为“人文”的文章,与天之文、地之文在本质上是一致的,它们共同体现了道,是道的具体化。

第二,“文”与“圣”的关系。

刘勰指出,儒家的圣人能精确地认知和把握住至高无上的“道”,并通过语言文字的形式整体表现出,道的玄妙之理也可以通过圣人获得阐述,《六经》就是道的彰显。

第三,“文”与“经”的关系。

刘勰认为,经书是圣人“原道心”写成的,经书是天下文学作品的典范。

通过经书,不仅可以学习明道的内容,效法圣人美好的道德情操,而且可以获得精美的语言表达形式规范。

二、文学作品论关于文学作品本身特点的分析论述,散见于《文心雕龙》的许多篇幅中。

这里就作品的构成要素、体裁、风格等内容,择其要者加以介绍。

第一,内容和形式。

《情采》篇是专论文学的内容、形式及二者关系的。

刘勰把事物内在的本质和内在的形式二者统一视作一个广泛的法则。

他列出自然事物存有质有文,文质相依,目的是表明由人所创作的文章形成。

他把广义的文分成三种形态:一曰形文,五色是也;二曰声文,五音是也;三曰情文,五性是也。

情文,便所指人类增值性灵的言辞文采。

刘勰指出,人类文章的本体,实际上也涵盖两个部分,即为文与质、情与改采、内容与形式。

他表示,文采依附于内容,内容依靠文采方以求抒发,二者在文章本体中就是互相相互竞争、不可分割的。

刘勰关于文章内容与形式的论述,不以“文质”名篇,而称为“情采”,突出了“情”在创作中的地位,肯定了“采”的形式之美,不仅反映了魏晋文学观念的进化,而且对纠正齐梁文弊也有一定意义。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

文心雕龙译注-- 三、《文心雕龙》的总论及其理论体系文心雕龙译注-- 三、《文心雕龙》的总论及其理论体系《文心雕龙》全书五十篇,按照《序志》所提示,可分为三大部分:一就是《原道》至《辨骚》五篇为“文之枢纽”;二就是《明诗》至《书记》二十篇为“论文叙笔”;三就是《神思》至《程器》二十四篇为“割情析采”。

这只就是刘勰对全书主要轮廓的说明,其具体安排还有以下情况:第一、二部分之交的《辨骚》,既有列入“枢纽”的必要,又与《明诗》以下“论文叙笔”各篇有相同的性质。

“论文叙笔”的二十篇(加《辨骚》为二十一篇),:由《辨骚》一般称为“文体论”,其中又分“文”与“笔”两个部分《史传》至《书记》的十篇为“叙到《哀弔》的九篇属“论文”,由笔”,间于这两类之中的《杂文》与《谐隐》两篇,则兼属“文”、“笔”两类。

“割情析采”的二十四篇,又可分为创作论与批评论两个部分:《神思》至《总术》的十九篇就是创作论,《才略》、《知音》、《程器》三篇为批评论。

创作论与批评论之间的《时序》、《物色》两篇,也兼有创作论与批评论的性质。

最后一篇《序志》就是全书序言。

根据《文心雕龙》的这种结构体系,下面拟从“文之枢纽”、“论文叙笔”、创作论、批评论四个方面分别介绍。

首先讲“文之枢纽”,重点探讨《文心雕龙》全书的总论及其理论体系(一)“枢纽”不等于总论,这就是首先要明确的。

关于《辨骚》篇属上属下的长期争论,主要就就是混淆了“枢纽”与总论的性质。

所谓总论,应该就是贯穿全书的基本论点,或者就是建立其全部理论体系的指导思想。

从这个理解来瞧,不仅《辨骚》,《正纬》也同样不具备总论的性质。

所谓“枢纽”,也就是关系全书的关键问题,不首先解决,就将影响与不利下面的论述。

如《正纬》,因为儒家经典在东汉时期被纬书搅混了,不首先“正纬”,就会影响到在全书中贯彻“宗经”的基本观点。

所以,“正纬”不过就是为“宗经”扫清道路,并未提出什么总论性的论点。

《辨骚》论骚体,实为“论文叙笔”之首。

刘勰之所以把《辨骚》篇列为“文之枢纽”,有两个重要原因:一、“论文叙笔”共二十一篇,在全书中所占分量就是很大的;而全书的理论结构,又就是在这二十一篇的基础上,来总结文学理论上的种种问题;也就就是说,刘勰就是首先分别探讨各种文体的实际创作经验,再由此提炼出一些理论问题来。

因此,整个“论文叙笔”部分,都就是为后半部打基础。

这样,可以说“论文叙笔”的二十一篇,都具有论文之“枢纽”的性质。

但不可能把二十一篇全部列入“文之枢纽”中去。

把“论文叙笔”的第一篇《辨骚》列入“文之枢纽”,也正表明刘勰对整个“论文叙笔”部分的重视。

二、《楚辞》就是儒家经典之后出现最早的作品,即所谓“轩翥诗人之后,奋飞辞家之前”;并且《楚辞》又就是“取熔经意,亦自铸伟辞”,在文学发展史上有承上启下的作用。

也就就是说,《楚辞》在儒家经典与后世文学作品之间,具有“枢纽”的作用。

由此可见,《正纬》与《辨骚》虽列入“文之枢纽”,但并不就是《文心雕龙》的总论。

属于总论的,只有《原道》、《征圣》、《宗经》三篇。

其中《征圣》与《宗经》,实际上就是一个意思,就就是要向儒家圣人的著作学习。

因此,刘勰的总论,只提出两个最基本的主张“原道”、“宗经”。

“原道”的基本观点,上面已经谈到了。

这里要进一步研究的就是:刘勰提出“自然之道”的意图与“征圣”、“宗经”的关系如何?《原道》的最后一段已讲到这个问题:爰自风姓,暨于孔氏,玄圣创典,素王述训;莫不原道心以敷章,研神理而设教。

……故知:道沿圣以垂文,圣因文而明道;旁通而无滞,日用而不匮。

《易》曰:“鼓天下之动者,存乎辞。

”辞之所以能鼓天下者,乃道之文也。

在《原道》的讨论中,曾有人提出:“刘勰的《原道》,完全着眼在文上。

”73这个意见就是不错的,论者正瞧到了刘勰写《原道》篇的真正意图。

如前所述,“自然之道”作为刘勰论文的一个基本观点,就是指万事万物必有其自然之美的规律,这就是刘勰论证一切作品应有一定文采的理论根据。

她不仅认为文采“与天地并生”,甚至断言:“圣贤书辞,总称文章,非采而何!”(《情采》)可见,文章应该有文采,在刘勰瞧来就是天经地义的。

刘勰论文而首标“原道第一”,其用意就在于此。

她虽然崇拜儒家圣人,却认为圣人也必须本于“自然之道”,才能发挥其应有的作用,所以说,从伏牺到孔子,“莫不原道心以敷章,研神理而设教”。

这里的“神理”亦即“道心”,就就是“自然之道”,圣人只有本于“自然之,完成教化作用。

圣人的著道”,研究“自然之道”,才能写成文章作其所以能鼓动天下,刘勰认为,就因为她们的著作“乃道之文也”。

这就表明,必须要有符合“自然之道”的文采,其著作才能产生巨大的艺术力量;而圣人的作用,只在于能掌握“自然之道”,能很好地发挥“自然之道”的作用,所以说:“道沿圣以垂文,圣因文而明道。

”这就就是“自然之道”与圣人的关系。

对“道”与“圣”的关系,上述理解就是“自然之道”与儒家圣人(主要指周、孔)的关系。

最近出现一种新的理解就是:“道(佛道)沿圣(孔子)以垂文(儒家之经),圣(孔子)因文(儒家之经)而明道(佛这种“道圣”关系的新说,道)。

”74“道”不等于“佛道”,前已略及。

)创《佛主要基于对“玄圣创典,素王述训”的如下新解:“玄圣”(佛经》之典,孔子述“玄圣”所创之佛典为儒家之六经,故孔子之所述为“训”。

此说的关键在于对“玄圣”的解释,论者“肯定”就是“指佛言而无疑”,实则大有可疑。

其说主要根据有三:一、宗炳的《答何衡阳书》、孙绰的《游天台山赋》中说的“玄圣”就是《庄子》、《后汉书》、班固、何承天等虽用到“玄圣”,指“佛”;二、但“注家皆不得其确解”;三、刘勰之前的宗炳、孙绰,刘勰之后唐初的法琳,均以“玄圣”专指佛,处于其间的刘勰也就是佛徒,不能不也就是指佛75。

这些理由就是很难成其为理由的。

宗、孙之文,“玄圣”指“佛”就是不错的,却无法证明刘勰所说的“玄,都圣”也指“佛”。

道理很简单,“玄圣”二字与“佛”也好“儒”也好没有必然联系,各家都可用以指自家的远古之圣。

仅以刘勰一家来瞧:《史传》篇的“法孔题经,则文非玄圣”,不就是佛而就是孔;甚至同一篇《原道》,“光采玄圣,炳耀仁孝”,岂能说使“仁孝”焕发光彩的“玄圣”就是“佛”?上二例只能指孔,而“玄圣创典”)。

同一人,同一篇的的“玄圣”却并非指孔,但也不指“佛”(详下“玄圣”尚各有所指,怎能据宗、孙的“玄圣”判定刘勰的“玄圣”必同指一物?前面说过,佛入东土之后,为了宣传效果,往往借用儒、道的一些概念与词汇。

怎能把宗、孙等借用道家与儒家早已运用的“玄圣”一词,来反证儒道的概念源于佛家呢?《庄子·天道》与班固《典引》都用过“玄圣”,论者却以为“注家皆不得其确解”。

纵使不得确解,也不能证明“玄圣”即“佛”,何况并非未得确解?成玄英注《庄子》的“玄圣、素王”为“老君、尼父就是也”,“玄圣”指“老君”,“素王”指“尼父”,这怎就是“泛指”,怎么不确呢?至于班固《典引》等文中的“玄圣”二字,说“均就是泛指‘老君、尼父者也’”,那就不知何据了。

李善注《典引》:“玄圣,孔子也”76;李贤注《后汉书》中所录《典引》:“玄圣,谓孔丘也。

《春秋演孔图》曰:‘孔子母征在,梦感黑帝而生,这都就是很明确的。

第三条理由就无待细辨故曰玄圣。

’”77了,论者自己所列《上白鸠颂》的作者何承天、《后汉书》的作者范晔,都就是孙绰之后、与宗炳同时、略早于刘勰的人,范晔在《王充(等)传论》中说的“玄圣御世”,就是无法解为不“御,何承天则就是宋初著名的反佛者,岂能颂佛为“玄世”的“佛”的圣”?“能不能说偏偏处于中间的刘勰”不用“玄圣”指“佛”,也就很清楚了。

“玄圣创典”一句的“玄圣”所指何圣,要从刘勰的具体用意来定。

她的原话本来讲得很明确:爰自风姓,暨于孔氏,玄圣创典,素王述训。

如把这几句中的“玄圣”解为“佛”,上二句又作何解释呢?要就是不割断上二句,则只能理解为“玄圣”指,勿劳旁搜博证。

要求“风姓”,“素王”指“孔氏”,这就能顺理成章旁证,也应于《原道》本篇求之:幽赞神明,《易象》惟先。

庖牺画其始,仲尼翼其终。

这四句不正就是上四句最好的注脚不?“风姓”即伏牺。

相传伏牺画八卦,演而为《易》,孔子作《十翼》以解释,这就就是“翼其终”了,“述训”正指孔子的“翼其终”,“创典”则就是伏牺的“画其始”了。

所以,“玄圣创典”不就是佛主创典,而就是伏牺创典。

如此,孔子要“述训”的,也就不就是,就不就是儒家之圣与什么“《佛经》之典”,“圣”与“道”的关系佛家之道的关系了。

(二)至于“原道”与“宗经”两种基本观点的关系,这还须首先弄清“征圣”、“宗经”的观点之后才能说明。

《征圣》主要讲征验圣人之文,值得后人学习,即所谓“征之周、孔,则文有师矣”。

《宗经》则强调儒家经典的伟大,就是“文章,建言修辞,必须宗经。

其中许多对儒奥府”、“群言之祖”,因此家著作的吹捧,大都就是言过其实的,什么“经也者,恒久之至道,不刊之鸿教也”,完全就是唯心的、形而上学的观点;认为儒家经书就是“衔华而佩实”的典范等等,除《诗经》中的部分优秀作品外,大多数儒经都就是不堪其誉的。

但我们也不能不注《通变》意到,刘勰为什么要强调“征圣”、“宗经”,她的用意何在。

中说:“矫讹翻浅,还宗经诰。

”这个用意,《宗经》中也明确讲到了:“建言修辞,鲜克宗经;就是以楚艳汉侈,流弊不还。

正末归本,不其懿欤!”刘勰就就是针对楚汉以后日益艳侈的文风,而大从这喊大叫“征圣”、“宗经”,企图以此达于“正末归本”的目的。

一方面来瞧,“征圣”、“宗经”的观点虽有它的局限,但也就是未可厚非的。

刘勰从文学要有益于封建治道的思想出发,企图使文学作品对端正君臣之道以及在整个军国大事中发挥作用,在当时就必然要反对“离本弥甚”的浮华文风,而强调“正末归本”。

“离本”的原因就是“去圣久远”,文学创作“鲜克宗经”,则“归对于挽救当时“讹滥”本”的途径,她认为就就是“征圣”、“宗经”。

的创作倾向,刘勰从当时的思想武库中所能找到的唯一可用的武器,也就只有儒家经典了。

佛道思想在齐梁时期无论怎样盛行,它既没有提出文学创作方面的什么理论主张,也没有儒家思想那种“根柢槃深,枝叶峻茂”的雄厚基础,而最根本的原因,还在只有儒家思想,才过问世俗,才取积极入世的态度;也只有儒家经典,才更有利于为封建治道服务。

正如前引孙绰所说:“周孔救极弊,佛教明其本耳。

”范泰与谢灵运也有这种说法:“六经典文,本在济俗为治;必求灵性真奥,岂得不以佛经为指南耶!”78佛经就是用“普度众生”、解救人类灵魂之类为“指南”来动人的,至于“济俗为治”,处理世俗政教,怎样统治人民,一般佛徒就无意过问,而认为理所当然就是儒家的事了。

这也说明,《征圣》、《宗经》中虽然极力吹捧儒经,对于笃信佛学的刘勰并不矛盾。