脾虚证中医诊疗专家共识意见(2017)

脾病的辨证论治

脾病的辨证论治

中医认为,脾为“后天之本”,具有转运水液、运化物质、

提供能量和维持血液的重要作用。

但是,脾脏容易受到外邪的侵袭,以及生活习惯和饮食不当等因素的影响而出现病变。

本文将介绍中医脾病的辨证论治方法。

一、辨证

脾虚证:脾主运化水谷精微,脾气虚弱影响了这些功能,出现口淡、乏力、饮食不香、大便稀薄等症状。

治疗方案应在调补脾气的基础上配合运用其他药物进行辅助治疗,如大枣、山药、黄芪等。

潮热汗出证:脾肾阳气不足,手脚冰凉,出现潮热和出汗等症状。

治疗方案应当调补脾肾阳气,使用温补的药物,如干姜、桂枝、黄精等。

湿热痰饮证:由于长时间不当的饮食、环境、情绪的刺激导致体内湿气、痰饮、火毒的聚积,引起胸闷、胸痛、咳痰等症状。

治疗方案应用清热解毒、化湿祛痰的药物,如白术、茯苓、车前草等。

二、论治

中医治疗脾病主要从调养脾气、益气和滋阴等方面入手。

在此基础上,根据患者具体情况,配合使用其他药物治疗。

下面是几种常见的脾病的中医药方:

健脾汤:治疗元气不足,脾虚拒食、便泄的病症,由人参、白术、茯苓、甘草组成。

四君子汤:用于脾气不足,脾虚肢体倦怠、食欲不佳,由人参、白术、大枣、陈皮组成。

三峡消积散:治疗脾胃气滞,食欲不振、腹胀、腹泻等症状,由荷叶、茯苓、车前草、草果组成。

《常见消化系统疾病(脾胃病)中医诊疗专家共识》解读

《常见消化系统疾病(脾胃病)中医诊疗专家共识》解读《常见消化系统疾病(脾胃病)中医诊疗专家共识(2017)》(简称共识意见)于6月16在北京正式对外发布。

为推动《共识意见》更快、更好地服务于临床,由中华中医药学会脾胃病分会发起,北京汉典制药承办的《共识意见》系列推广会于10月15日在武汉拉开帷幕,同时,10月14日和22日在浙江省中医药学会脾胃病分会学术年会和广东省中西医结合学会消化内镜专业委员学术年会上,北京汉典制药支持了“功能性胃肠病诊疗进展及中医诊疗新共识运用”学术单元。

三场会议均重点对“肠易激综合征(IBS)”、“泄泻”、“胃脘痛”、“慢性胃炎”、“功能性消化不良(FD)”、“脾虚证”、“便秘”等疾病的共识意见进行了详细解读。

现整理三场会议的主要内容,以飨读者。

“IBS中医诊疗专家共识意见”解读IBS根据其主要临床症状,对应中医的“泄泻”、“便秘”、“腹痛”等病证,肝脾失调为基本病机,脾胃虚弱、肝失疏泄、脾肾阳虚为主要病理环节。

共识意见指出,IBS的中医治疗应当分型辨证论治,根据各型的特点结合证型变化适当佐以通便止泻方法进行治疗。

IBS分为腹泻型IBS(D-IBS)和便秘型IBS(C-IBS),其中,D-IBS分为肝郁脾虚证、脾虚湿盛证、脾肾阳虚证等5个证型;C-IBS分为肝郁气滞证、胃肠积热证、阴虚肠燥证等5个证型。

共识对每个证型的主症、次症、治法、主方等进行了详细介绍和推荐,以供临床参考。

以D-IBS中的脾虚湿盛证为例,共识指出,主症为大便溏泻、腹痛隐隐;次症为劳累或受凉后发作或加重、神疲倦怠和纳呆;推荐治法是健脾益气、化湿止泻。

其中,参苓白术颗粒健脾益气,渗湿止泻,被共识推荐为治疗的D-IBS脾虚湿盛证的经典方剂。

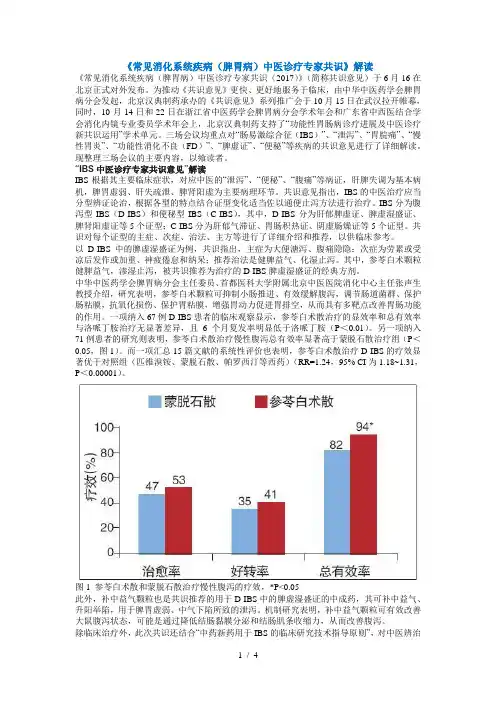

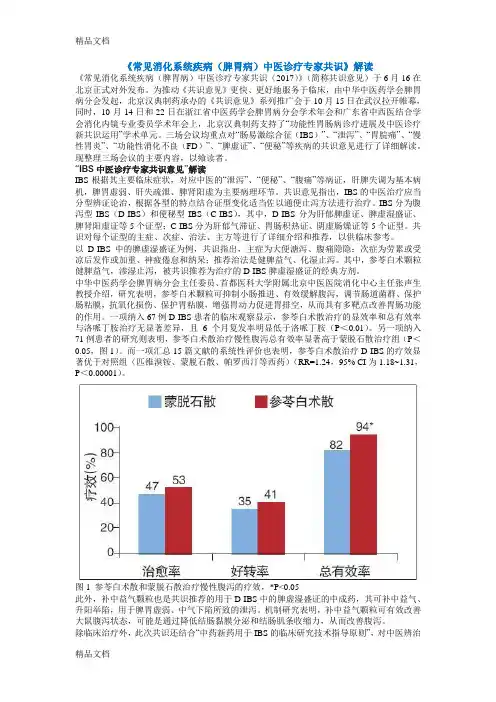

中华中医药学会脾胃病分会主任委员、首都医科大学附属北京中医医院消化中心主任张声生教授介绍,研究表明,参苓白术颗粒可抑制小肠推进、有效缓解腹泻,调节肠道菌群、保护肠粘膜,抗氧化损伤、保护胃粘膜,增强胃动力促进胃排空,从而具有多靶点改善胃肠功能的作用。

最新《常见消化系统疾病(脾胃病)中医诊疗专家共识》解读资料

《常见消化系统疾病(脾胃病)中医诊疗专家共识》解读《常见消化系统疾病(脾胃病)中医诊疗专家共识(2017)》(简称共识意见)于6月16在北京正式对外发布。

为推动《共识意见》更快、更好地服务于临床,由中华中医药学会脾胃病分会发起,北京汉典制药承办的《共识意见》系列推广会于10月15日在武汉拉开帷幕,同时,10月14日和22日在浙江省中医药学会脾胃病分会学术年会和广东省中西医结合学会消化内镜专业委员学术年会上,北京汉典制药支持了“功能性胃肠病诊疗进展及中医诊疗新共识运用”学术单元。

三场会议均重点对“肠易激综合征(IBS)”、“泄泻”、“胃脘痛”、“慢性胃炎”、“功能性消化不良(FD)”、“脾虚证”、“便秘”等疾病的共识意见进行了详细解读。

现整理三场会议的主要内容,以飨读者。

“IBS中医诊疗专家共识意见”解读IBS根据其主要临床症状,对应中医的“泄泻”、“便秘”、“腹痛”等病证,肝脾失调为基本病机,脾胃虚弱、肝失疏泄、脾肾阳虚为主要病理环节。

共识意见指出,IBS的中医治疗应当分型辨证论治,根据各型的特点结合证型变化适当佐以通便止泻方法进行治疗。

IBS分为腹泻型IBS(D-IBS)和便秘型IBS(C-IBS),其中,D-IBS分为肝郁脾虚证、脾虚湿盛证、脾肾阳虚证等5个证型;C-IBS分为肝郁气滞证、胃肠积热证、阴虚肠燥证等5个证型。

共识对每个证型的主症、次症、治法、主方等进行了详细介绍和推荐,以供临床参考。

以D-IBS中的脾虚湿盛证为例,共识指出,主症为大便溏泻、腹痛隐隐;次症为劳累或受凉后发作或加重、神疲倦怠和纳呆;推荐治法是健脾益气、化湿止泻。

其中,参苓白术颗粒健脾益气,渗湿止泻,被共识推荐为治疗的D-IBS脾虚湿盛证的经典方剂。

中华中医药学会脾胃病分会主任委员、首都医科大学附属北京中医医院消化中心主任张声生教授介绍,研究表明,参苓白术颗粒可抑制小肠推进、有效缓解腹泻,调节肠道菌群、保护肠粘膜,抗氧化损伤、保护胃粘膜,增强胃动力促进胃排空,从而具有多靶点改善胃肠功能的作用。

便秘中医诊疗专家共识意见(2017)

DOI :10.13288/j.11-2166/r.2017.15.023标准与规范基金项目:北京市医院管理局重点医学专业发展计划-重点医学专业(中医脾胃病)(ZYLX201411);江苏省中医消化临床医学研究中心项目(BL2014100)通讯作者:1)张声生,首都医科大学附属北京中医医院消化中心,zhss2000@ ;2)沈洪,江苏省中医院脾胃病科,shenhong999@便秘中医诊疗专家共识意见(2017)中华中医药学会脾胃病分会便秘是临床常见病、多发病。

流行病学调查及回顾性研究显示,我国老年人便秘患病率为18.1%,儿童的患病率为18.8%,均显著高于一般人群的8.2%;农村人口患病率为7.2%,显著高于城市人口的6.7%[1]。

中医药治疗便秘积累了丰富的临床经验,如《伤寒论》创立了蜜煎导法,所记载的麻子仁丸至今仍在临床广泛应用,取得了较好的疗效。

2008年中华中医药学会公布了《中医内科常见病诊疗指南·中医病证部分》[2],2009年中华中医药学会脾胃病分会公布了《慢性便秘中医诊疗共识意见》[3],促进了便秘中医药诊治规范的完善。

近年来便秘的临床研究不断进展,有必要对既往的共识意见进行更新。

中华中医药学会脾胃病分会于2014年8月在合肥牵头成立了《便秘中医诊疗专家共识意见》起草小组。

小组成员依据循证医学的原理,广泛搜集循证资料,并先后组织国内脾胃病专家就便秘的证候分类、辨证治疗、诊治流程、疗效标准等一系列关键问题进行总结讨论,形成本共识意见初稿,并按照国际通行的德尔斐法进行了3轮投票。

2015年9月,于重庆进行了第一次投票,并根据专家意见,起草小组对本共识意见进行了修改。

2015年12月,在北京进行了第二次投票。

中华中医药学会脾胃病分会于2016年6月,在厦门召开核心专家审稿会,来自全国各地的20余名脾胃病学知名专家对本共识意见(草案)进行了第三次投票,并进行了充分讨论和修改。

2016年7月在哈尔滨第28届全国脾胃病学术会议上,专家们再次进行讨论、修改和审定,并于2016年9月在北京召开了专家定稿会议,完成了本次共识意见的制定。

慢性胃炎中医诊疗专家共识意见(2017)

慢性胃炎是由多种原因引起的胃黏膜的慢性炎性反应,是消化系统常见病之一。

该病症状易反复发作,严重影响患者的生活质量,慢性萎缩性胃炎伴肠上皮化生、上皮内瘤变者发生胃癌的危险度增加,在临床上越来越引起重视。

中医药在本病的诊疗方面有着多年的积累,中华中医药学会脾胃病分会曾于2009年组织制定了《慢性浅表性胃炎中医诊疗共识意见》《慢性萎缩性胃炎中医诊疗共识意见》,对慢性胃炎的诊疗起到了一定的规范作用。

近年来,中医药在诊治慢性胃炎方面取得诸多进展,有必要对共识意见进行更新,以满足临床需要,更好地指导临床工作。

中华中医药学会脾胃病分会于2014年8月在合肥牵头成立了《慢性胃炎中医诊疗专家共识意见》起草小组。

小组成员依据循证医学的原理,广泛搜集循证资料,并先后组织国内脾胃病专家就慢性胃炎的证候分类、辨证治疗、诊治流程、疗效标准等一系列关键问题进行总结讨论,形成本共识意见初稿,之后按照国际通行的德尔斐法进行了3轮投票。

2015年9月在重庆进行了第一次投票,并根据专家意见,起草小组对本共识意见进行了修改。

2015年12月在北京进行了第二次投票。

2016年6月在厦门中华中医药学会脾胃病分会召开核心专家审稿会,来自全国各地的20余名脾胃病学知名专家对本共识意见(草案)进行了第三次投票,并进行了充分地讨论和修改。

2016年7月在哈尔滨第28届全国脾胃病学术会议上专家再次进行了讨论、修改和审定。

并于2016年9月在北京召开了本共识的最终定稿会议,完成了本共识意见。

(表决选择:①完全同意;②同意,但有一定保留;③同意,但有较大保留;④不同意,但有保留;⑤完全不同意。

如果>2/3的人数选择①,或>85%的人数选择①+②,则作为条款通过)。

现将全文公布如下,供国内外同道参考,并冀在应用中不断完善。

概述1.病名慢性胃炎中医病名诊断以症状诊断为主。

以胃痛为主症者,诊为“胃脘痛”;以胃脘部胀满为主症者,诊为“痞满”。

若胃痛或胃脘部胀满症状不明显者,可根据主要症状诊断为“反酸”“嘈杂”等病[1-3]。

功能性消化不良中医诊疗专家共识意见

功能性消化不良中医诊疗专家共识意见一、本文概述功能性消化不良(Functional Dyspepsia,FD)是一种常见的消化系统疾病,主要表现为餐后饱胀、早饱感、上腹痛或上腹烧灼感等症状,但并无器质性改变的胃肠道功能性疾病。

近年来,随着人们生活节奏的加快和饮食结构的改变,功能性消化不良的发病率呈上升趋势,严重影响患者的生活质量。

中医在功能性消化不良的诊疗中具有独特的理论和优势,因此,制定《功能性消化不良中医诊疗专家共识意见》旨在规范中医临床诊疗行为,提高中医治疗功能性消化不良的疗效,为患者提供更为科学、有效的中医诊疗方案。

本共识意见在充分借鉴国内外相关研究成果和临床实践经验的基础上,结合中医理论和临床实践,对功能性消化不良的病因病机、辨证论治、治疗方法、预防调护等方面进行了深入探讨和总结。

本共识意见还注重实用性和可操作性,旨在为中医临床医师提供一套科学、规范、实用的功能性消化不良诊疗指南,以促进中医在功能性消化不良领域的临床应用和发展。

通过本共识意见的制定和推广,我们期望能够进一步提高中医在功能性消化不良诊疗中的临床疗效,为患者提供更加优质的医疗服务,同时推动中医消化病学的发展和创新。

二、功能性消化不良的中医病因病机功能性消化不良(Functional Dyspepsia,FD)是一种由胃和十二指肠功能紊乱引起,但没有胃肠道结构改变的胃肠道功能性疾病。

在中医的理论体系中,FD的病因病机主要可以从以下几个方面进行阐述。

饮食不节:长期饮食不规律,或过食生冷、辛辣、油腻之品,均可损伤脾胃,导致脾胃升降失和,气机不利,从而引发FD。

情志失调:中医认为,情志失调是导致FD的重要原因之一。

长期的精神压力、焦虑、抑郁等情绪,可导致肝气郁结,进而影响脾胃的升降功能,形成FD。

脾胃虚弱:脾胃虚弱是FD发病的内在基础。

脾胃虚弱,运化无权,升降失和,气血生化乏源,不能滋养脏腑,导致FD的发生。

外邪入侵:外邪如风寒、湿热等,可通过口鼻或皮毛侵入人体,损伤脾胃,导致脾胃升降失和,气机不畅,从而引发FD。

非酒精性脂肪性肝病中医诊疗专家共识意见(2017)

非酒精性脂肪性肝病中医诊疗专家共识意见 ( 2017)中华中医药学会脾胃病分会非酒精性脂肪性肝病 (non-alcoholic fatty liver disease,NAFLD)是一种与胰岛素抵抗和遗传易感密切相关的代谢应激性肝损伤,包括非酒精性单纯性脂肪肝、非酒精性脂肪性肝炎及其相关肝硬化。

本病是临床常见病和多发病,其发病率及检出率逐年增加,据文献报道,普通成人NAFLD 患病率达20%~33%。

中华中医药学会脾胃病分会已于2009年制定了《非酒精性脂肪性肝病中医诊疗共识意见》。

近年来,中医药在辨证治疗、证候规律研究等诸多方面取得了显著进展,有必要对中医诊疗共识意见进行更新,以满足临床诊治的需要。

中华中医药学会脾胃病分会于2014年8月在合肥牵头成立了《非酒精性脂肪性肝病中医诊疗专家共识意见》起草小组。

小组成员依据循证医学的原理,广泛搜集循证资料,并先后组织国内脾胃病专家就NAFLD的证候分类、辨证治疗、诊治流程、疗效标准等一系列关键问题进行总结讨论,形成本共识意见初稿,之后按照国际通行的德尔菲法进行了3轮投票。

2015年9月在重庆进行了第一次投票,并根据专家意见对本共识意见进行了修改。

2015年12月,在北京进行了第二次投票。

2016年6月,中华中医药学会脾胃病分会在厦门召开核心专家讨论会,来自全国各地 20 余名脾胃病知名专家对本共识意见(草案)进行了第三次投票,并进行了讨论和修改。

2016年7月,在哈尔滨第28 届全国脾胃病学术会议上专家再次进行了讨论、修改和审定,并于2016年9月在北京召开了本共识的最后专家定稿会议,完成了本共识意见的制定 (表决选择:1)完全同意;2)同意,但有一定保留;3)同意,但有较大保留;4)不同意,但有保留; 5)完全不同意。

如果>2/3的人数选择 1)或>85%的人数选择1)+ 2) ,则作为条款通过) ,最终表决通过。

现将全文公布如下,供国内外同道参考,并冀在临床应用中不断完善。

三香汤加减治疗对功能性消化不良肝郁脾虚证患者胃肠激素的影响

·临床论著·三香汤加减治疗对功能性消化不良肝郁脾虚证患者胃肠激素的影响廖爱岚*(福建省南平市第一医院药品采购中心,福建 南平 353000)摘要 目的:探究三香汤加减治疗对功能性消化不良(FD )肝郁脾虚证患者胃肠激素的影响。

方法:选择2018年10月~2019年10月入住我院的84例FD 患者实施随机分组。

对照组(n=42)患者接受FD 常规治疗,试验组(n=42)在对照组基础上进行三香汤加减治疗。

比较两组治疗效果、治疗前后胃肠激素(胃动素(MTL )、胃泌素(GAS ))水平变化情况、药物相关不良反应发生情况。

结果:试验组总有效率高于对照组(P<0.05);治疗后试验组组MTL 、GAS 水平高于同时期对照组(即P<0.05);治疗2周内,两组患者不良反应总发生率无显著差异(P>0.05)。

结论:三香汤加减治疗FD 患者疗效显著,可有效提高胃肠激素水平,且联合治疗方案安全性较优。

关键词:三香汤加减治疗;功能性消化不良;肝郁脾虚证;胃肠激素Effect of modified Sanxiang Decoction on gastrointestinal hormones in patients with functional dyspepsia of liver depression and spleen deficiency syndromeLiao Ai-lan*(Drug Purchasing Center, The First Hospital of Nanping, Nanping 353000, Fujian, China)Abstact Objective: To explore the effect of modified Sanxiang Decoction on gastrointestinal hormones in patients with functional dyspepsia (FD) of liver depression and spleen deficiency syndrome. Methods: 84 FDpatients admitted to our hospital from October 2018 to October 2019 were randomly divided into two groups. The control group (n = 42) received routine treatment of FD, and the experimental group (n = 42) received modified Sanxiang Decoction on the basis of the control group. The treatment effect, the changes of gastrointestinal hormones [motilin (MTL), gastrin (gas)] levels before and after treatment, and the occurrence of drug-related adverse reactions were compared between the two groups. Results: The total effective rate of the experimental group was higher than that of the control group (P < 0.05). After treatment, the levels of MTL and gas of the experimental group were higher than those of the control group (P < 0.05). Within 2 weeks of treatment, there was no significant difference in the total incidence of adverse reactions between the two groups (P > 0.05). Conclusion: Modified Sanxiang decoction has a significant effect on FD patient, can effectively improve the level of gastrointestinal hormones, and the safety of combined treatment is better.Key words: Modified Sanxiang Decoction; Functional dyspepsia; Liver depression and spleen deficiencysyndrome; Gastrointestinal hormones*作者简介:廖爱岚,女,主管中药师,从事药物治疗相关研究。

脾胃虚弱的中医辨证治疗

脾胃虚弱的中医辨证治疗脾对于人体来说是非常重要的,脾气虚则会导致身体出现很多问题,可能有很多朋友不知道中医是如何治疗脾气虚的,今天我们就一起来了解下中医治疗脾气虚的方法都有哪些。

中医治疗脾气虚的方法1、脾虚生热证候:面色萎黄,神疲倦怠,目之上下眼胞肿胀,舌淡苔黄腻,脉细数无力,烦渴不能多饮,皮屑增多,言语无力,小便短赤,耳鸣遗精。

因脾虚所至内湿停滞,久而生热,无养气血,水湿不化,阴虚阳盛。

治则:健脾益气、养气血为主,辅以清虚热,滋肾阴。

主方:人参健脾丸+知柏地黄丸。

2、脾虚呕吐证候:饮食稍有不慎即易呕吐,时作时止,胃纳不佳,食入难化,脘腹痞闷,口淡不渴,面白少华,倦怠乏力,舌质淡,苔薄白,脉濡弱。

脾虚呕吐为脾脏虚弱,胃气上逆所致。

治则:健脾和胃止呕。

主方:香砂六君子汤加减。

中成药:香砂六君子丸3、脾虚泄泻证候:大便时溏时泻,迁延反复,完谷不化,饮食减少,食后脘闷不舒,稍进油腻食物则大便次数增多,面色萎黄,神疲倦怠,舌淡苔白,脉细弱。

脾虚泄泻由脾虚失运,湿注肠道所致。

治则:健脾渗湿止泻。

主方:参苓白术散加减。

中成药:参苓白术丸4、脾虚水肿证候:身肿,腰以下为甚,按之凹陷不易恢复,脘腹胀闷,食纳减少,面色不华,神疲肢冷,小便短少,舌质淡,苔白滑,脉沉缓。

脾虚水肿由脾虚水停,泛溢肌肤所致。

治则:温脾利水消肿。

主方:实脾饮加减。

中成药:归脾丸5、脾虚出血证候:便血紫黯,甚则黑色,或尿血、吐血、衄血及紫斑,神疲乏力,气短声低,面白无华,头晕,舌质淡,苔薄白,脉细无力。

脾虚出血乃脾气虚弱,血失统摄为罹。

治则:健脾益气摄血。

主方:生脉饮合参附汤加减。

中成药:生脉饮+人参附子丸6、脾虚经闭证候:经闭,常兼见饮食不振,痞满,大便不实等症。

多因脾胃虚弱,健运失职,复为饮食所伤,饮食日见减少,导致生化之源不足,无血下达冲任胞宫而致经闭。

治则:补脾胃、养气血。

主方:八珍汤加减。

中成药:十全大补丸7、脾虚多涎证候:神疲,面色萎黄,涎多清稀。

半夏厚朴汤治疗反流性食管炎的理论机制探讨

半夏厚朴汤治疗反流性食管炎的理论机制探讨李琳琳1朱方石I21.南京中医药大学第三临床医学院,江苏南京210028;2.江苏省中医药研究院中西医结合临床研究室,江苏南京210028[摘要]反流性食管炎(RE)为消化系统常见疾病之一,目前现代医学治疗RE复发率居高不下,而中医药治疗RE 逐渐显露出一定的优势。

本文拟从半夏厚朴汤治疗RE的理论基础、半夏厚朴汤的立法处方架构及所含药物的药理作用等角度进行分析研讨,认为脾胃虚弱为本病发病基础,中焦气机升降失常为病机关键。

半夏厚朴汤具有开郁化痰、降气和胃之效,其组方药物具有促进胃排空、改善炎症反应、减少反流及抗抑郁的药理作用,并基于“方证相应”的理论基础发挥作用,本文为半夏厚朴汤对RE发挥疗效作用提供了理论依据。

[关键词]半夏厚朴汤;反流性食管炎;疗效;理论机制[中图分类号]R571[文献标识码]A[文章编号]1673-7210(2021)01(b)-0128-04Exploration on the theoretical mechanism of Banxia Houpu Decoction in the treatment of reflux esophagitisLI Linlin1ZHU Fangs h i11.The Third Clinical Medical School,Nanjing University of Chinese Medicine,Jiangsu Province,Nanjing210028, China;2.Clinical Laboratory of Traditional Chinese and Western Medicine,Jiangsu Province Academy of Traditional Chinese Medicine,Jiangsu Province,Nanjing210028,China[Abstract]Reflux esophagitis(RE)is one of the common diseases of alimentary system.At present,the relapse rate of RE treated by modern medical is still high,while the traditional Chinese medicine treatment of RE gradually shows some advantages.This paper analyzes and discusses the theoretical basis of Banxia Houpu Decoction in the treatment of RE,the legislative framework of Banxia Houpu Decoction and the pharmacological effects of the drugs.It is considered that the deficiency of the spleen and stomach is the basis of the disease,and the key pathogenesis is the ascending and descending of qi movement of middle jiao.Banxia Houpu Decoction has the effects of resolving stagnation and dissipating phlegm,descending qi and harmonizing stomach.Its prescription medicine can promote gastric emptying, improve inflammatory reaction,reduce reflux and alleviate depression,and play a role based on the theoretical basis of 野corresponding formula and evidence冶.This paper provides a theoretical basis for Banxia Houpu Decoction to play a therapeutic effect on RE.[Key words]Banxia Houpu Decoction;Reflux esophagitis;Curative effect;Theoretical mechanism反流性食管炎(reflux esophagitis,RE)是胃内容物包括十二指肠液反流入食管,其内酸性物质导致食管黏膜破损引起的慢性炎症,属于胃食管反流病(gastroesophageal reflux disease,GERD)范畴,约1/3的GERD 患者存在REo近年来我国RE的发病率呈逐年上升趋势,目前普遍认为,RE的部分患者已进入“难治性”阶段,其反复发作与食管癌或贲门癌及喉癌的发病相[基金项目]江苏省科技基础设施建设计划一科技公共服务平台(BM2009903)。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1 概述1.1 中医对脾的认识《素问·灵兰秘典论》曰:“脾胃者,仓廪之官,五味出焉”,《素问·经脉别论》曰:“饮入于胃,游溢精气,上输于脾,脾气散精”,均描述了脾主运化的作用;《灵枢·营卫生会》曰:“中焦并胃中,出上焦之后,此所受气者,泌糟粕,蒸津液,化其精微,……乃化而为血”,指出气血生成由脾胃相互协调完成;《素问·痿论》曰:“脾主身之肌肉”,《素问·玉机真脏论》曰:“脾脉者,土也,孤脏以灌四傍者也”,说明脾主司肌肉和充养四肢百骸的属性;《金匮要略》曰:“四季脾旺不受邪”,指出脾气健旺则外邪不易入侵;《养生四要》曰:“受水谷之入而变化者,脾胃之阳也;散水谷之精气以成营卫者,脾胃之阴也”,表明脾也有阴阳之分。

上述有关脾“主运化”“主统血”“主肌肉四肢”“脾为之卫”以及脾为“气血生化之源”的功能,不仅涵盖了现代医学的消化系统,而且与神经、内分泌、血液、循环、免疫、生殖、运动系统功能也密切相关。

正是由于脾在脏象理论中所处的特殊地位,使得对脾本质的研究历久不衰并取得了长足进步。

1.2 脾虚证诊疗标准的变迁脾虚证是证候研究的重要组成部分,也是国内开展研究最早的证候之一,对其诊疗标准的探索呈现不断扬弃和演变的过程。

20世纪70年代中期,原广州中医学院脾胃研究组最早提出脾虚证诊断方案[1]。

1982年全国中西医结合虚证与老年病研究专业委员会制订脾虚证辨证诊断标准[2]:1)食欲减退;2)食后或下午腹胀;3)大便溏薄;4)面色萎黄;5)肌瘦无力;5项之中具备3项以上即可诊断,由此初步有了脾虚证全国性辨证诊断标准。

1986年该专业委员会对1982年的辨证标准进行修改,将大便溏泄列为第1项,食后腹胀增加了喜按的条件,并推荐尿D-木糖排泄率(北京中医医院、北京中医研究所提出)和唾液淀粉酶酸负荷试验(原广州中医学院脾胃研究室提出)作为辅助实验室疗效参考指标[3]。

1987年原国家卫生部、1988年国家中医药管理局发布的相关标准都含有脾虚证的诊断和疗效标准[4-5]。

19 93年原国家卫生部发布《中药新药临床研究指导原则(第一辑)》[6]列有脾虚证诊断标准、主症轻重程度分级和疗效判定标准,是较为全面且具有代表性的脾虚证诊疗标准,得到较广泛运用。

2002年《中药新药临床研究指导原则(试行)》[7]进一步制订了脾气虚证诊断标准、症状量化分级和相应疗效判定标准。

1.3 脾虚证的研究现状临床脾虚证涉及多种中西医病种,症状复杂多样,研究过程难免产生较多定性为主的病理生理数据,且其间存在的非线性关系在一定程度上制约了脾虚证全貌的现代研究;同时,脾虚证研究多集中在一方一法或专家经验,尚缺乏大样本、多中心、随机对照循证医学研究,证据级别也相对较低。

近年来,已有研究提出脾虚证亚型概念并进行了物质能量代谢基因研究的有益尝试,初步提示脾虚证消化吸收功能障碍亚型存在相关物质能量代谢障碍的基因背景[8];“证候组学”概念的提出,则拟通过系统生物学研究以求解释脾虚证复杂的病变机制[9]。

在此基础上,若能将脾虚证复杂临床表现分解为相对简单的如消化吸收障碍、胃肠运动障碍、免疫功能低下不同亚型,从基因、转录、蛋白及代谢等多组学、多层次对其进行系统探讨,应该更能集中反映脾虚证某一证候亚群病理改变的特点,使临床辨证用药更具针对性。

纵观脾虚证诊疗标准发展历程,因所选择研究对象和病种不同,或标准制定者经验认识存在一定差异等,使其尚未在全国范围内形成高度共识。

因而有必要对既往脾虚证诊疗标准进行修定和细化,以满足临床诊疗和科研的需要。

中华中医药学会脾胃病分会于2014年8月在合肥牵头成立了《脾虚证中医诊疗专家共识意见》起草小组。

起草小组成员在既往发布的脾虚证诊疗标准基础上,综合近年来脾虚证的研究成果,依据循证医学的原理,广泛搜集循证资料,并先后组织国内脾胃病专家就脾虚证证候分类、辨证治疗、诊治流程、疗效标准等一系列关键问题进行总结讨论,形成本共识意见初稿,之后按照国际通行的德尔斐法行了3轮投票。

2015年9月,在重庆进行了第一次投票,并根据专家意见,起草小组对本共识意见进行了修改。

2015年12月,在北京进行了第二次投票。

2016年6月,中华中医药学会脾胃病分会在厦门召开核心专家审稿会,来自全国各地的20余名脾胃病学知名专家对本共识意见(草案)进行了第三次投票,并进行了充分地讨论和修改。

2016年7月,在哈尔滨第28届全国脾胃病学术会议上专家再次进行了讨论、修改和审定,并于2016年9月在北京召开了本共识的专家定稿会议,完成了本共识意见(表决选择:①完全同意;②同意,但有一定保留;③同意,但有较大保留;④不同意,但有保留;⑤完全不同意。

如果>2/3的人数选择①,或>85%的人数选择①+②,则作为条款通过)。

现将全文公布如下,供国内外同道参考,并冀在应用中不断完善。

2 病因病机2.1 病因依据《素问·痹论》“饮食自倍,肠胃乃伤”,《灵枢·本神》“脾藏营,营舍意,脾气虚则四肢不用,五藏不安”,《素问·至真要大论》“诸湿肿满,皆属于脾”,《素问·阴阳应象大论》“湿胜则濡泻”,《素问·异法方宜论》“脏寒生满病”,《脾胃论·脾胃胜衰论》“肠胃为市,无物不受,无物不入,若风寒暑湿燥一气偏盛,亦能伤害脾胃”,《丹溪心法》“脾土之阴受伤,转输之官失职”,《血证论》“以脾主思虑,故每因思虑而伤脾阴”及《小儿药证直诀》“脾胃虚衰,四肢不举,诸邪遂生”等中医经典理论,脾虚证多因饥饱失常或过食肥甘厚味生冷,或劳倦过度,或思虑过度、情志失调,或吐泻日久、损伤脾土,或湿邪侵袭、内困脾土,或禀赋不足、素体脾胃虚弱,或久病调养失慎,或他脏病变及脾,或过服苦寒及攻伐药物等致脾胃气、血、阳、阴受到损伤所致。

2.2 病机由《素问·脏气法时论》“脾病者,虚则腹满,肠鸣飧泄食不化”,《金匮翼》“脾统血,脾虚则不能摄血;脾化血,脾虚则不能运化,是皆血无所主,脱陷妄行”,《脾胃论·脾胃胜衰论》“夫饮食不节则胃病,……胃既病,则脾无所禀受,故亦从而病焉;形体劳役则脾病,脾病则怠惰嗜卧,四肢不收,大便溏泻;脾既病,则胃不能独行津液,故亦从而病焉”,《血证论》“脾阳不足水谷固不化,脾阴不足水谷仍不化也,譬如釜中煮饭,釜底无火固不熟,釜中无水亦不熟也”等中医经典理论可知,脾虚证发生与患者体质状态、致病邪气强弱密切相关。

尽管临床脾虚证症状表现错综复杂,但其病机主要表现为脾失运化、脾不升清、脾失统摄、脾阳虚衰和脾阴不足致水谷精微运化失常,气血化生不足,形体失养;清阳不升,中气下陷,精微输布失常和血不循常道、溢于脉外等主要的病理变化。

3 诊断标准3.1 证候诊断标准本共识意见脾虚证诊断标准,参考《中药新药临床研究指导原则(第一辑)》[6]和《中药新药临床研究指导原则(试行)》[7],依据相关古代文献、临床实际及专家共识,分为脾气虚证(包括脾虚湿蕴、脾不统血、中气下陷3项兼证)、脾阳虚证和脾阴虚证3种证型,具体如下。

3.1.1 脾气虚证主症:1)倦怠乏力;2)大便溏稀;3)食欲减退。

次症:1)神疲懒言;2)食后腹胀;3)脘腹隐痛,遇劳而发;4)口淡不渴;5)面色萎黄;6)排便无力。

舌脉:舌淡或伴齿痕、苔薄白;脉弱无力。

诊断:舌脉象必备加主症、次症各2项,或舌脉象必备加主症1项、次症3项即可诊断。

兼证诊断:在脾气虚证诊断基础上,1)大便溏滞,食已欲泄,口黏腻不渴,舌苔白厚腻者可判为脾虚湿蕴证;2)兼见便血,或呕血,或月经量多,或牙龈出血等慢性出血症状之一者,可判为脾不统血证;3)胃脘坠胀不适,食后、站立或劳累后加重;肛周或下腹或腰部坠胀不适,站立或劳累后加重;久泻或久痢;兼具上述症状中任1项即可诊断为中气下陷证。

3.1.2 脾阳虚证主症:1)大便清稀甚则完谷不化;2)脘腹冷痛喜温喜按,遇寒或饥时痛剧;3)畏寒肢冷。

次症:1)肠鸣辘辘;2)口泛清涎;3)面色白;4)带下清稀量多。

舌脉:舌淡胖伴齿痕、苔白滑,脉沉缓。

诊断:舌脉象必备加主症、次症各2项,或舌脉象必备加主症1项、次症3项即可诊断。

3.1.3 脾阴虚证主症:1)饥不欲食;2)肌瘦肤热。

次症:1)唇干少饮;2)脘腹痞胀、夜剧昼静;3)大便偏干、排出无力;4)手足烦热;5)嘈杂不适。

舌脉:舌质嫩偏润、苔少,脉细弱偏数。

诊断:舌脉象必备加主症、次症各2项,或舌脉象必备加主症1项、次症3项即可诊断。

3.2 主要症状、体征量化分级使用时根据各主要症状、体征在证候积分中的权重,赋予不同分值。

本脾虚证主要症状、体征量化分级评分表参照《中药新药临床研究指导原则(第一辑)》[6]、《中药新药临床研究指导原则(试行)》[7]和中国中西医结合学会消化系统疾病专业委员会制订的《胃肠疾病中医症状评分表》[10],结合临床实际具体制定如下。

表1脾虚证主要症状量化分级评分表主要症状0级(0分)Ⅰ级(1分) Ⅱ级(2分) Ⅲ级(3分)食欲减退无食欲稍差,饭量较病前减少达1/3 食欲差,饭量较病前减少达1/2基本无食欲,饭量较病前减少2/3以上倦怠乏力无精神不振,不耐劳力,尚可坚持日常轻体力活动精神较为疲乏、倦怠思睡,只能勉强支持日常轻体力活动精神极度疲乏,身体和四肢均感无力,已不能坚持日常轻体力活动神疲懒言无不喜多言,不问不答,能坚持工作懒言,多问少答,工作能力下降倦卧而不喜言语,工作能力明显下降面色萎黄无面色稍萎黄,唇色偏淡面色萎黄少泽,唇色较淡面色萎黄不泽,唇色苍白胃痛无胃脘隐痛>3天发作1次,时作时止,得食则减;1小时内可缓解;不影响工作及生活胃脘隐痛2~3天发作1次,喜温喜按,饥时痛剧;1~3小时内可缓解;影响工作及生活胃脘隐痛或冷痛每天发作,喜温喜按,>3小时方可缓解,或绵绵腹痛不休,遇劳则发;严重影响工作及生活脘腹痞胀无>3天发作1次,食后明显,时作时止,1小时内缓解,不影响日常生活2~3天发作1次,食后明显,发作频繁;1~4小时内缓解,部分影响日常生活每天发作;食后明显,>4小时才缓解,甚至整天不能缓解;影响工作及生活饥不欲食无偶觉饥饿感但不欲食时有饥饿感而不欲食常有饥饿感而不欲食胃中嘈杂无>3天发作1次,1小时内可缓解,胃中微嘈,生活作息不受影响2~3天发作1次,1~3小时内可缓解,嘈杂明显,生活作息受影响每天发作,>3小时才缓解,甚至终日不缓解,嘈杂甚,生活作息严重受影响泄泻无大便稀溏或初硬后溏,2或3次/日,甚者反复2个月左右大便稀溏或轻度完谷不化,3或4次/日,甚者持续2个月左右大便完谷不化,每日>4次;甚或飧泄不止,持续2个月以上排便无力无排便费力,大便质软而不甚干结排便比较费力,大便质软或溏滞,临厕努挣方出排便相当费力,大便溏滞,临厕数次努挣皆难出腹痛无腹部隐痛>3天发作1次,时作时止;1小时内可缓解;不影响工作及生活腹部隐痛2~3天发作1次,喜温喜按,遇寒痛剧;1~3小时内可缓解;影响工作及生活腹部隐痛或冷痛每天发作,喜温喜按;>3小时才缓解,或绵绵腹痛不休,遇劳则发;严重影响工作及生活肠鸣无≤3次/天,肠鸣声响不大4~9次/天,肠鸣连连,声响颇大≥10次/天,肠鸣辘辘,声如雷鸣口淡无味无偶觉口淡无味时觉口淡无味持续口淡无味口黏不渴无偶觉口黏不渴时觉口黏不渴持续口黏不渴唇干少饮无偶觉口干少饮时觉口干少饮持续口干少饮口泛清涎无偶见口泛清涎,量不多时口泛清涎,量较多频频口泛清涎,量多畏寒肢冷无轻微畏寒,怕进食生冷,喜暖;偶有四肢不温,无需添加衣被畏寒,得温可减;进食生冷可能患病;四肢欠温,较常人稍多加衣被显著畏寒,喜温喜按;进生冷易患病;四肢冰冷,较常人必需多加衣被脏器下垂无轻度胃或子宫或肾下垂;进食偏多则脘痞或脐下坠胀;或劳累后下腹坠胀感,或腰部坠胀感中度胃或子宫或肾下垂;进食后脘痞或脐下坠胀明显;或活动后感下腹坠胀不适,或腰部下坠感重度胃或子宫或肾下垂;稍进食即脘痞或脐下坠胀明显;或稍活动即感下腹明显下坠不适,或腰部明显下坠感脱肛无轻度肛门下坠,偶伴脱肛肛门下坠,时见脱肛肛门明显下坠,常见脱肛便血无大便质软成形,色黯黑;1或2次/日大便偏烂呈柏油样,肠鸣音亢进;2或3次/日大便呈柏油样、质稀烂甚至暗红色水样,有油光;肠鸣音明显亢进;每日>4次;可伴呕深咖啡色胃内容物月经量多无月经量偏多,色偏淡月经量较多,色淡月经量多,色淡且淋漓不止呕血无呕吐浅咖啡色胃内容物呕深咖啡色胃内容物;可同时伴柏油样软黑便,肠鸣音亢进呕暗红色甚至红色胃内容物,可同时伴黑便、柏油样便,质烂,肠鸣音明显亢进牙龈出血无偶有牙龈出血,色偏淡,牙龈无明显红肿时有牙龈出血、色淡,局部牙龈稍萎缩经常牙龈出血、色淡,局部牙龈萎缩注:上述每项主要症状轻重程度,除进行症状评分半定量量化分级外,尚需结合临床所伴随相关症状、体征以及患者个体的体质状态,从总体上综合把握,不宜区别过细表2脾虚证舌象体征量化分级评分表舌象Ⅰ级(1分) Ⅱ级(2分) Ⅲ级(3分)脾气虚证舌质轻度色淡,苔薄白舌质淡或稍胖伴齿痕,苔薄白舌质淡胖多伴齿痕,苔薄白脾虚湿蕴证舌质轻度色淡,苔薄腻或根部白腻舌质淡,舌苔中、根部白腻舌质淡胖伴齿痕,舌苔白厚腻脾阳虚证舌质轻度淡胖伴齿痕,苔微白滑舌质淡胖伴齿痕,苔白滑舌质淡胖伴明显齿痕,苔白滑脾阴虚证舌质嫩,苔偏少舌质嫩偏润,苔较少舌质嫩而润,明显苔少注:舌象变化可作为疗效评定的重要体征,但临床中需结合伴随症状从总体改变把握,不宜区别过细;对于舌有齿痕者,应结合脾虚证相关症状综合判断,避免单凭舌有齿痕即判为脾虚证情况的出现3.3 涉及西医疾病的诊断标准临床不同脾虚证若涉及西医的疾病,其西医疾病的诊断则需按照该疾病国内外公认的相应诊断标准和轻重程度进行。