高中语文语文版必修四课时跟踪检测(十二)+师说+Word版含答案

语文版高中语文必修四 12《师说》随堂练习

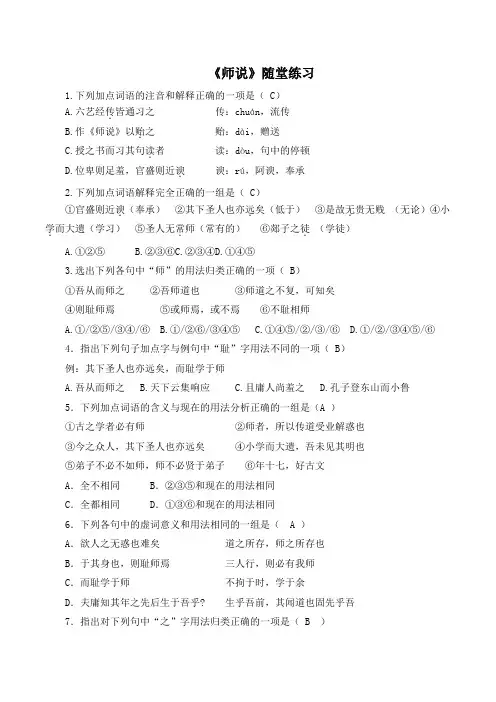

《师说》随堂练习1.下列加点词语的注音和解释正确的一项是( C)A.六艺经传.皆通习之传:chuán,流传B.作《师说》以贻.之贻:dài,赠送C.授之书而习其句读.者读:dòu,句中的停顿D.位卑则足羞,官盛则近谀.谀:rú,阿谀,奉承2.下列加点词语解释完全正确的一组是( C)①官盛则近谀.(奉承)②其下圣人也亦远.矣(低于)③是故无.贵无贱(无论)④小学.而大遗(学习)⑤圣人无常.师(常有的)⑥郯子之徒.(学徒)A.①②⑤B.②③⑥C.②③④D.①④⑤3.选出下列各句中“师”的用法归类正确的一项( B)①吾从而师之②吾师道也③师道之不复,可知矣④则耻师焉⑤或师焉,或不焉⑥不耻相师A.①/②⑤/③④/⑥B.①/②⑥/③④⑤C.①④⑤/②/③/⑥D.①/②/③④⑤/⑥4.指出下列句子加点字与例句中“耻”字用法不同的一项( B)例:其下圣人也亦远矣,而耻学于师A.吾从而师之B.天下云集响应C.且庸人尚羞之D.孔子登东山而小鲁5.下列加点词语的含义与现在的用法分析正确的一组是(A )①古之学者必有师②师者,所以传道受业解惑也③今之众人,其下圣人也亦远矣④小学而大遗,吾未见其明也⑤弟子不必不如师,师不必贤于弟子⑥年十七,好古文A.全不相同 B.②③⑤和现在的用法相同C.全都相同 D.①③⑥和现在的用法相同6.下列各句中的虚词意义和用法相同的一组是( A )A.欲人之无惑也难矣道之所存,师之所存也B.于其身也,则耻师焉三人行,则必有我师C.而耻学于师不拘于时,学于余D.夫庸知其年之先后生于吾乎? 生乎吾前,其闻道也固先乎吾7.指出对下列句中“之”字用法归类正确的一项是( B )①爱其子,择师而教之②作《师说》以贻之③古之学者必有师④巫医乐师百工之人⑤师道之不复,可知矣⑥彼童子之师⑦郯子之徒⑧师道之不传也久矣⑨句读之不知⑩惑之不解A.①②/③④/⑤⑦/⑨⑥/⑧⑩B.①②/③⑥/④⑦/⑤⑧/⑨⑩C.①③/②⑤/④⑦/⑥⑩/⑧⑨D.①⑤/②④/③⑥/⑦⑩/⑧⑨。

(完整word版)《师说》练习题及答案

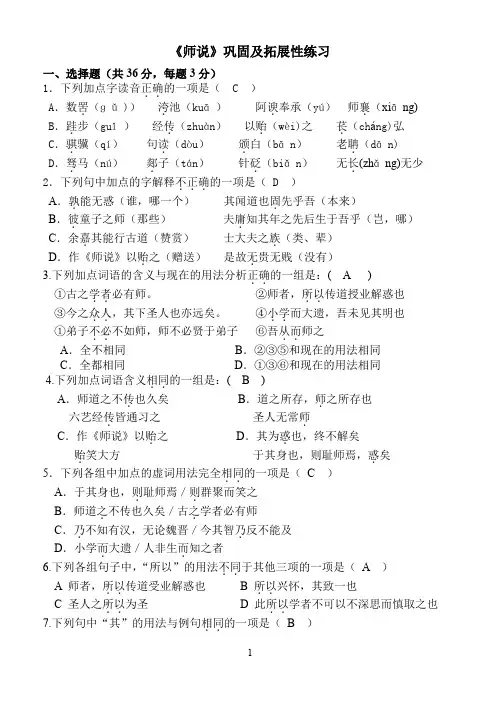

《师说》巩固及拓展性练习一、选择题(共36分,每题3分)1.下列加点字读音正确..的一项是( C )A.数罟.(ɡǔ))洿.池(kuā)阿谀.奉承(yú)师襄.(xiāng)B.跬.步(guǐ)经传.(zhuàn)以贻.(wèi)之苌.(cháng)弘C.骐.骥(qí)句读.(dòu)颁.白(bān)老聃.(dān)D.驽.马(nú)郯.子(tán)针砭.(biǎn)无长.(zhǎng)无少2.下列句中加点的字解释不正确...的一项是( D )A.孰.能无惑(谁,哪一个)其闻道也固.先乎吾(本来)B.彼.童子之师(那些)夫庸.知其年之先后生于吾乎(岂,哪)C.余嘉.其能行古道(赞赏)士大夫之族.(类、辈)D.作《师说》以贻.之(赠送)是故无.贵无贱(没有)3.下列加点词语的含义与现在的用法分析正确..的一组是:( A )①古之学者..传道授业解惑也..必有师。

②师者,所以③今之众人..而大遗,吾未见其明也..,其下圣人也亦远矣。

④小学①弟子不必..师之..不如师,师不必贤于弟子⑥吾从而A.全不相同B.②③⑤和现在的用法相同C.全都相同D.①③⑥和现在的用法相同4.下列加点词语含义相同..的一组是:( B )A.师道之不传.也久矣B.道之所存,师.之所存也六艺经传.皆通习之圣人无常师.C.作《师说》以贻.之D.其为惑.也,终不解矣贻.笑大方于其身也,则耻师焉,惑.矣5.下列各组中加点的虚词用法完全相同..的一项是( C )A.于其身也,则.耻师焉/则.群聚而笑之B.师道之.不传也久矣/古之.学者必有师C.乃.不知有汉,无论魏晋/今其智乃.反不能及D.小学而.大遗/人非生而.知之者6.下列各组句子中,“所以”的用法不同..于其他三项的一项是( A )A 师者,所以..兴怀,其致一也..传道受业解惑也 B 所以C 圣人之所以..学者不可以不深思而慎取之也..为圣 D 此所以7.下列句中“其”的用法与例句相同..的一项是( B )例句:其.闻道也固先乎吾A.其.皆出于此乎B.吾未见其.明也C.其.可怪也欤D.授之书而习其.句读8.选出对下列6句中加点的“于”字意义判断正确..的一项( C )①而耻学于.师②其皆出于.此乎③于.其身也④师不必贤于.弟子⑤不拘于.时⑥学于.余A.全相同B.各不相同C.只有①⑥相同D.只有②③⑤相同9.下列句中不含..通假字的一项是(C)A.君子生非异也B.师者,所以传道受业解惑也C.斯天下之民至焉D.或师焉,或不焉10.下列加点字的用法不同..于其他三项的是( C )A.师.道之不传也久矣B.巫医乐师百工之人,君子不齿.C.是故圣.益圣,愚益愚D.假舟楫者,非能水.也11.下列各句与例句句式特点相同..的一项是( B )例句:句读之不知,惑之不解A.师者,所以传道受业解惑也B.大王来何操?C.蚓无爪牙之利,筋骨之强D.不拘于时,学于余12. 选出下列说法不当..的一项( B )A.韩愈是中唐散文家、诗人,字退之,以其祖籍,世称韩昌黎;以其官职,世称韩吏部;死后谥“文”,故又称韩文公。

高中语文 第12课 师说 第1课时同步练习(含解析)语文版必修4

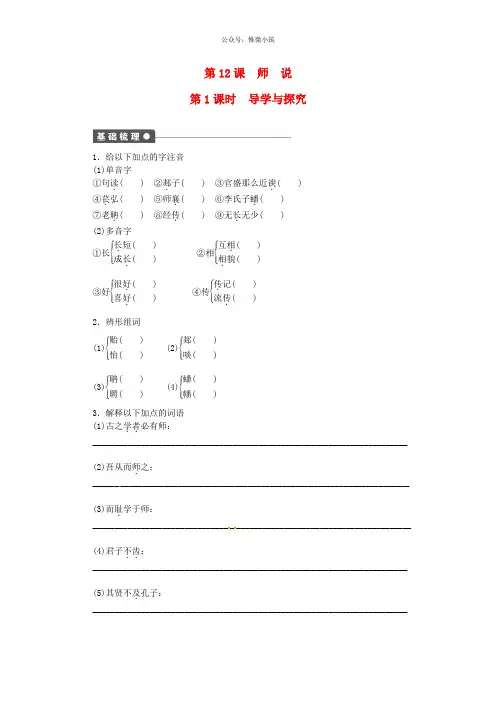

第12课 师 说第1课时 导学与探究1.给以下加点的字注音(1)单音字①句读.( ) ②郯.子( ) ③官盛那么近谀.( ) ④苌.弘( ) ⑤师襄.( ) ⑥李氏子蟠.( ) ⑦老聃.( ) ⑧经传.( ) ⑨无长.无少( ) (2)多音字①长⎩⎪⎨⎪⎧ 长.短( )成长.( ) ②相⎩⎪⎨⎪⎧ 互相.( )相.貌( ) ③好⎩⎪⎨⎪⎧ 很好.( )喜好.( ) ④传⎩⎪⎨⎪⎧ 传.记( )流传.( )2.辨形组词(1)⎩⎪⎨⎪⎧ 贻( )怡( ) (2)⎩⎪⎨⎪⎧ 郯( )啖( ) (3)⎩⎪⎨⎪⎧ 聃( )聘( ) (4)⎩⎪⎨⎪⎧ 蟠( )幡( )3.解释以下加点的词语(1)古之学者..必有师: ________________________________________________________________________(2)吾从而师.之: ________________________________________________________________________(3)而耻.学于师: ________________________________________________________________________(4)君子不齿..: ________________________________________________________________________(5)其贤不及.孔子: ________________________________________________________________________(6)余嘉其能行古道..:________________________________________________________________________一、整体感知1.梳理文言知识(1)通假字①师者 ,所以传道受业解惑也:________________________________________________________________________②或师焉 ,或不焉:________________________________________________________________________(2)古今异义①古之学者..必有师古义:________________________________________________________________________今义:________________________________________________________________________②小学..而大遗 ,吾未见其明也古义:________________________________________________________________________今义:________________________________________________________________________③今之众人..古义:________________________________________________________________________今义:________________________________________________________________________④吾从而..师之古义:________________________________________________________________________今义:________________________________________________________________________⑤师不必..贤于弟子古义:________________________________________________________________________今义:________________________________________________________________________(3)一词多义①传⎩⎪⎨⎪⎧ 传.道受业解惑也 师道之不传.也久矣 六艺经传.皆通习之②师⎩⎪⎨⎪⎧ 古之学者必有师. 吾从而师.之 吾师.道也 或师.焉 或不焉③于⎩⎪⎨⎪⎧ 耻学于.师 其皆出于.此乎 于.其身也 师不必贤于.弟子 不拘于.时④之⎩⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎧ 人非生而知之.者 吾从而师之. 作?师说?以贻之. 道之.所存 师之.所存也 郯子之.徒 百工之.人 师道之.不传也久矣 句读之.不知 惑之.不解(4)词类活用①吾从而师.之: ________________________________________________________________________②吾师.道也: ________________________________________________________________________③师.道之不传也久矣: ________________________________________________________________________④巫医乐师百工之人 ,不耻相师.: ________________________________________________________________________⑤孔子师.郯子、苌弘、师襄、老聃: ________________________________________________________________________⑥耻.学于师: ________________________________________________________________________⑦是故无贵.无贱. ,无长.无少.: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________⑧是故圣.益圣 ,愚.益愚: ________________________________________________________________________(5)文言句式①师者 ,所以传道受业解惑也:________________________________________________________________________②道之所存 ,师之所存也:________________________________________________________________________③不拘于时:________________________________________________________________________④句读之不知 ,惑之不解:________________________________________________________________________⑤而耻学于师:________________________________________________________________________⑥不拘于时 ,学于余:________________________________________________________________________⑦师不必贤于弟子:________________________________________________________________________ 2.梳理文本结构二、深层探究3.第|一段中作者提出了什么观点 ?是从哪几个层次进行分析论述的 ?4.这是一篇针对性很强的批驳性论文 ,作者没有采用通常的驳论形式进行批驳 ,请你联系课文谈谈其在论证上的特点 .5.本文的语言特点主要是运用了排比对偶句(有人称对举、排偶)、连珠句 ,以及运用了丰富的语气词 ,到达了很好的效果 .请联系具体的句子加以赏析 .三、技法迁移比照论证[文本回忆] 文本第二段以 "嗟乎 !师道之不传也久矣 !欲人之无惑也难矣〞起句 ,针对 "耻学于师〞的现象 ,展开了三重比照 .第|一重是纵向比照 ,拿古之圣人与今之众人作比照 .第二重是本身自相矛盾的事实比照 ,拿有些人在从师问题上对孩子与对自己作比照 .第三重是横向比照 ,拿士大夫之族 ,与巫医、乐师、百工之人作比照 .值得注意的是 ,这三重比照并非平铺直叙 .在内容上 ,这三重比照环环相扣 ,逐层深入 .第|一重比照意在强调从师的重要性;第二重比照意在强调 "从什么师〞 ,即 "师〞的内涵 - -童子之师与家长之师的区别与差异;第三重比照意在强调从师的态度及士人耻于从师的根源 ,实际上将矛头直指唐朝的最|高统治者 .[技法点拨] 比照论证是通过将某事与某事加以对照、比拟后 ,推导出它们之间的差异点 ,使结论映衬而出的论证方法 .也称比拟法 .事物的特征和本质在比照中最|容易显露出来 ,特别是正反相互对立的事物 .这种方法可以增强论证的鲜明性 ,使读者清楚作者的观点 .运用比照论证要注意以下几个问题:第|一 ,比拟的双方要具备可比性 .第二 ,要建立合理的参照系 .要进行比拟 ,就必须具有合理的共同参照系 ,没有共同的参照系 ,两者就无法进行比拟 .所谓参照系指的是用来衡量和确定双方优劣长短的标准 ,这样的标准必须具有客观性 ,否那么比拟的结论不一定可靠 .[技法运用] 以 "沉稳〞为话题 ,运用比照论证写一段议论性的文字 .(200字左右)【答案解析】根底梳理1.(1)①dòu②tán③yú④chánɡ⑤xiānɡ⑥pán⑦dān⑧zhuàn⑨zhǎnɡ(2)①chánɡzhǎnɡ②xiānɡxiànɡ③hǎo hào ④zhuàn chuán2.(1)贻害心旷神怡(2)郯子啖食(3)老聃聘请 (4)蟠龙幡然3.(1)求学的人 .(2)以……为师 .(3)以……为耻 .(4)不屑与之同列 ,表示极端鄙视 .(5)比得上 .(6)古人从师学习的风气 .文本互动1.(1)① "受〞通 "授〞 ,教授② "不〞通 "否〞(2)①求学的人 ./指在学术上有一定成就的人 .②小的方面学习 ./对儿童、少年实施初等教育的学校 ,给儿童、少年以全面的根底教育 .③一般人、普通人 ./许多人 .④是两个词 ,动词 "从〞和连词 "而〞 ./是一个连词 ,表目的或结果 .⑤不一定 ./不需要 .(3)①传授流传zhuàn ,传文 ,解释经书的著作②老师名词的意动用法 , "以……为师〞学习动词 ,从师③介词 ,表示处所、方向 ,从、向介词 ,表示处所、方向 ,从、在介词 ,表示对象 ,对、对于介词 ,表示比拟 ,比介词 ,表示被动 ,受、被④代词 ,代指 "事理〞代词 ,相当于现代汉语的第三人称代词 "他〞代词 ,相当于现代汉语的第三人称代词 "他〞 ,指 "李氏子蟠〞是定语 "道〞 "师〞与中|心语 "所存〞之间的结构助词 ,作用相当于现代汉语中助词 "的〞助词 ,可译为 "那样的〞助词 ,可译为 "那样的〞结构助词 ,用在主谓短语的主语和谓语之间 ,起取消句子独立性的作用 ,可不译结构助词 ,宾语前置的标志 ,可不译(4)①名词活用为动词 ,表示意动 , "以……为师〞②名词活用为一般动词 , "学习〞③名词活用为动词 , "从师〞④名词活用为动词 , "学习〞⑤名词活用为动词 ,表示意动 , "以……为师〞⑥名词活用为动词 ,表示意动 , "以……为耻辱的事情〞 "认为……是耻辱的事情〞⑦都是形容词活用为名词 , "尊贵的人〞 "低贱的人〞 "年长的人〞 "年少的人〞⑧形容词活用为名词 , "圣明的人〞 "愚昧的人〞(5)①判断句②判断句③被动句④宾语前置句⑤介词结构后置句⑥介词结构后置句⑦介词结构后置句2.3.(1)古之学者必有师 .(2)第|一层:正面概述教师的职能:传道、授业、解惑 .第二层:反面论述无师不能解惑 ,从理论上说明从师的必要性 .第三层:正面提出择师标准 - -凡先闻道者 ,都可以为师 .第四层:归纳上文 ,提出从师的原那么 .4.文章的第|一段 ,先从正面论述师道 - -从师的必要性和从师的标准 .开门见山提出"古之学者必有师〞这个论断 ,紧接着概括指出师的作用 "传道受业解惑〞 ,作为立论的出发点与依据 .第二段开头 ,紧承上段对师道的论述 ,连用三个语气强烈的感慨句 ,总起这一段的批判内容 ,其势如风雨骤至| ,先声夺人 .接着 ,分三层从不同的侧面批判当时士大夫中流行的耻于从师的不良风气 .文章在批判的根底上又转而从正面论述 "圣人无常师〞的论断 .文章的最|后一段交待作这篇文章的缘由 .总之 ,韩愈的?师说?作为一篇文通字顺、平易畅达的论说文 ,首|先表现为理论本身的说服力和严密的逻辑所形成的夺人气势 .其次是硬转直接 ,不作任何过渡 ,形成一种陡直峭绝|的文势 .为后人批驳性论文的创作提供了很好的范例 .5.(1)排比对偶句 .本文多用排比和对偶句 ,如 "生乎吾前……〞 , "生乎吾后……〞; "古之圣人……〞 , "今之众人……〞 .这种句式的运用 ,形式整齐 ,气势如虹 ,增强了表现力 .(2)连珠句 .连珠 ,又称顶针、蝉联 ,即用上一句的结尾字 ,作下一句的开头 ,首|尾相连 .本文这样的例子很多 ,如开头的几句: "古之学者必有师 .师者 ,所以传道受业解惑也〞 , "人非生而知之者 ,孰能无惑 ?惑而不从师……〞这种句式的运用 ,加强了句子的连接 ,使论述环环相扣 ,严密紧凑 .(3)丰富的语气表达 .本文运用了 "嗟乎〞 "呜呼〞这样的语气词加强感慨 ,用 "彼与彼年相假设也 ,道相似也〞这样的摹状语句有声有色地描绘 "士大夫之族〞的神态 ,用 "如是而已〞这样的限制语句表示结论的无可置疑 .第二段一连用了三组比照揭示 "耻学于师〞的不明智 ,得出的结论是一样的 ,但语气却各不相同 . "圣人之所以为圣 ,愚人之所以为愚 ,其皆出于此乎〞是疑问语气; "小学而大遗 ,吾未见其明也〞是判断语气; "巫医乐师百工之人 ,君子不齿 ,今其智乃反不能及 ,其可怪也欤〞是挖苦感慨语气 .这种错综复杂的语句 ,使议论更生动 ,说理更深刻 .[技法运用](例如)沉稳从无欲而来 .孟子曰: "无欲者 ,可|王矣 .〞无欲就是没有私欲 ,做大事者 ,不能因蝇头私利而毁坏全局 ,只有这样才能练就出沉稳的性格 ,赢得最|终的胜利 .如来佛祖抛除私欲 ,性格沉稳 ,终修成正果 ,普渡众生;诸葛孔明淡泊明志 ,宁静致远 ,终运筹帷幄 ,成为一代名相 .有了私欲 ,心中自然无法沉稳下来 ,遇事那么慌 ,处事那么乱 .霸|王以一己私欲 ,赶走亚父 ,气走韩信 ,终被困垓下 ,遗憾千古 ,长使英雄泪满襟 .霸|王之败 ,后人哀之 .后人哀之而不鉴之 ,那么必使后人而复哀后人矣 .。

第10.2课《师说》课时作业-2024-2025学年高一语文同步教学练“四案”大课堂(统编版必修上册

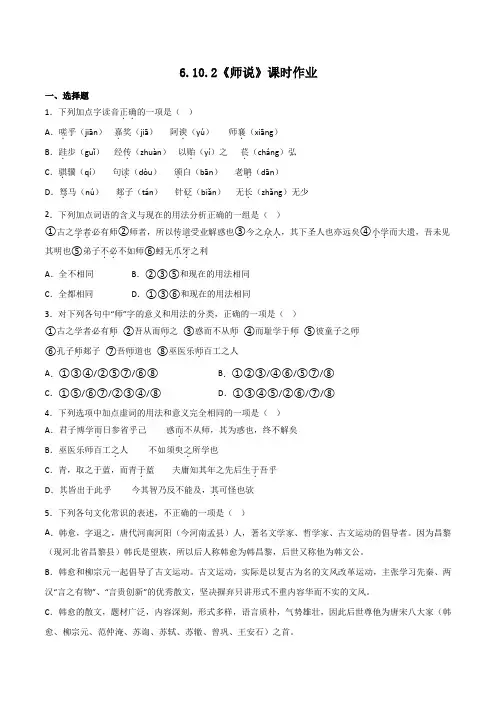

6.10.2《师说》课时作业一、选择题1.下列加点字读音正确..的一项是()A.嗟.乎(jiān)嘉.奖(jiā)阿谀.(yú)师襄.(xiāng)B.跬.步(guǐ)经传.(zhuàn)以贻.(yí)之苌.(cháng)弘C.骐.骥(qí)句读.(dòu)颁.白(bān)老聃.(dān)D.驽.马(nú)郯.子(tán)针砭.(biǎn)无长.(zhǎng)无少2.下列加点词语的含义与现在的用法分析正确的一组是()①古之学者..而大遗,吾未见..,其下圣人也亦远矣④小学..必有师②师者,所以传道..受业解惑也③今之众人其明也⑤弟子不必..之利..不如师⑥蚓无爪牙A.全不相同B.②③⑤和现在的用法相同C.全都相同D.①③⑥和现在的用法相同3.对下列各句中“师”字的意义和用法的分类,正确的一项是()①古之学者必有师.②吾从而师.之③惑而不从师.④而耻学于师.⑤彼童子之师.⑥孔子师.郯子⑦吾师.道也⑧巫医乐师.百工之人A.①③④/②⑤⑦/⑥⑧B.①②③/④⑥/⑤⑦/⑧C.①⑤/⑥⑦/②③④/⑧D.①③④⑤/②⑥/⑦/⑧4.下列选项中加点虚词的用法和意义完全相同的一项是()A.君子博学而.日参省乎己惑而.不从师,其为惑也,终不解矣B.巫医乐师百工之.人不如须臾之.所学也C.青,取之于蓝,而青于.蓝夫庸知其年之先后生于.吾乎D.其.皆出于此乎今其智乃反不能及,其.可怪也欤5.下列各句文化常识的表述,不正确的一项是()A.韩愈,字退之,唐代河南河阳(今河南孟县)人,著名文学家、哲学家、古文运动的倡导者。

因为昌黎(现河北省昌黎县)韩氏是望族,所以后人称韩愈为韩昌黎,后世又称他为韩文公。

B.韩愈和柳宗元一起倡导了古文运动。

古文运动,实际是以复古为名的文风改革运动,主张学习先秦、两汉“言之有物”、“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容华而不实的文风。

高一语文人教版必修4《师说》学案含答案

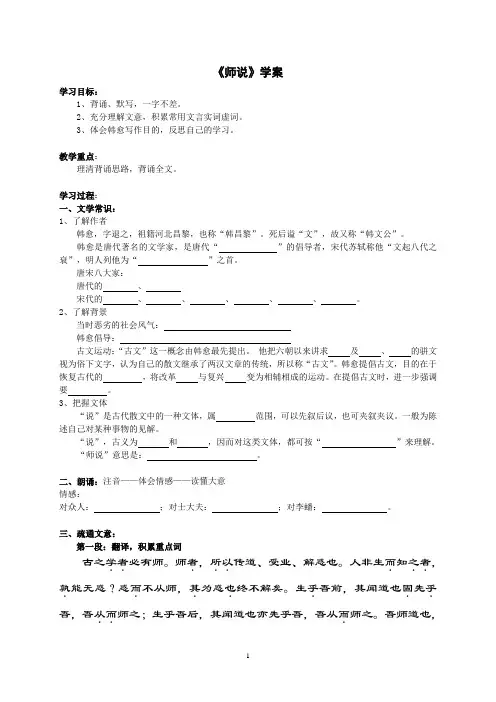

《师说》学案学习目标:1、背诵、默写,一字不差。

2、充分理解文意,积累常用文言实词虚词。

3、体会韩愈写作目的,反思自己的学习。

教学重点:理清背诵思路,背诵全文。

学习过程: 一、文学常识: 1、了解作者韩愈,字退之,祖籍河北昌黎,也称“韩昌黎”。

死后谥“文”,故又称“韩文公”。

韩愈是唐代著名的文学家,是唐代“ ”的倡导者,宋代苏轼称他“文起八代之衰”,明人列他为“ ”之首。

唐宋八大家:唐代的 、宋代的 、 、 、 、 、 。

2、了解背景当时恶劣的社会风气: 韩愈倡导: 古文运动:“古文”这一概念由韩愈最先提出。

他把六朝以来讲求 及 、 的骈文视为俗下文字,认为自己的散文继承了两汉文章的传统,所以称“古文”。

韩愈提倡古文,目的在于恢复古代的 ,将改革 与复兴 变为相辅相成的运动。

在提倡古文时,进一步强调要 。

3、把握文体“说”是古代散文中的一种文体,属 范围,可以先叙后议,也可夹叙夹议。

一般为陈述自己对某种事物的见解。

“说”,古义为 和 ,因而对这类文体,都可按“ ”来理解。

“师说”意思是: 。

二、朗诵:注音——体会情感——读懂大意 情感:对众人: ;对士大夫: ;对李蟠: 。

三、疏通文意:第一段:翻译,积累重点词古之学者..必有师。

师者.,所以..传道、受业、解惑也。

人非生而.知之者..,孰.能无惑?惑而.不从师,其.为惑也.终不解矣。

生乎.吾前,其闻道也固.先乎.吾,吾从.而.师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而.师之。

吾师道也,夫庸..知其年之.先后生于吾乎.?是故无贵无贱,无长无少,道之所.存,师之.所存也。

第一段背诵思路中心论点:。

老师职责:。

(分论点一)从师原因:学习对象:择师标准:(分论点二)第二段:翻译,积累重点词嗟乎!师道之...也...不传也久矣!欲人之.无惑也难矣!古之.圣人,其出人远矣,犹且从.师而.问焉.;今之众人,其下.圣人也亦远矣,而耻..学于.师。

是故圣.益圣.,愚.益愚.。

【拔高教育】2017-2018学年高中语文 第四单元 铁肩担道义 课时跟踪检测(十二) 师说 语文版必修4

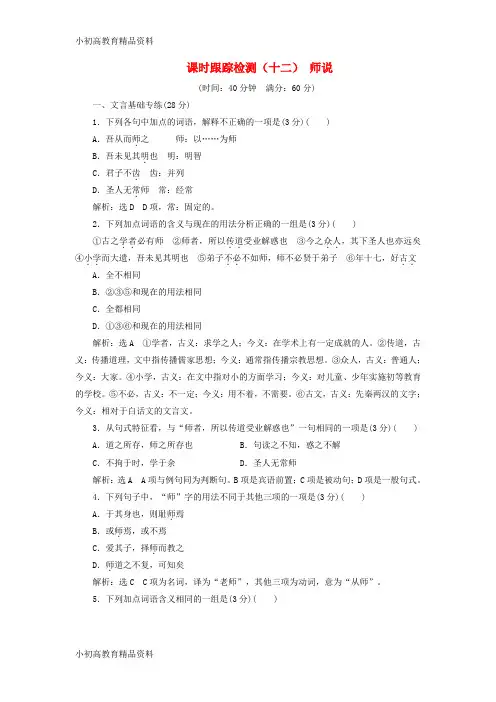

课时跟踪检测(十二)师说(时间:40分钟满分:60分)一、文言基础专练(28分)1.下列各句中加点的词语,解释不正确的一项是(3分)( )A.吾从而师.之师:以……为师B.吾未见其明.也明:明智C.君子不齿.齿:并列D.圣人无常.师常:经常解析:选D D项,常:固定的。

2.下列加点词语的含义与现在的用法分析正确的一组是(3分)( )①古之学者..受业解惑也③今之众人..,其下圣人也亦远矣..必有师②师者,所以传道④小学....而大遗,吾未见其明也⑤弟子不必..不如师,师不必贤于弟子⑥年十七,好古文A.全不相同B.②③⑤和现在的用法相同C.全都相同D.①③⑥和现在的用法相同解析:选A ①学者,古义:求学之人;今义:在学术上有一定成就的人。

②传道,古义:传播道理,文中指传播儒家思想;今义:通常指传播宗教思想。

③众人,古义:普通人;今义:大家。

④小学,古义:在文中指对小的方面学习;今义:对儿童、少年实施初等教育的学校。

⑤不必,古义:不一定;今义:用不着,不需要。

⑥古文,古义:先秦两汉的文字;今义:相对于白话文的文言文。

3.从句式特征看,与“师者,所以传道受业解惑也”一句相同的一项是(3分)( ) A.道之所存,师之所存也B.句读之不知,惑之不解C.不拘于时,学于余D.圣人无常师解析:选A A项与例句同为判断句。

B项是宾语前置;C项是被动句;D项是一般句式。

4.下列句子中,“师”字的用法不同于其他三项的一项是(3分)( )A.于其身也,则耻师.焉B.或师.焉,或不焉C.爱其子,择师.而教之D.师.道之不复,可知矣解析:选C C项为名词,译为“老师”,其他三项为动词,意为“从师”。

5.下列加点词语含义相同的一组是(3分)( )A.⎩⎪⎨⎪⎧ 师道之不传.也久矣六艺经传.皆通习之 B.⎩⎪⎨⎪⎧ 道之所存,师.之所存也圣人无常师.C.⎩⎪⎨⎪⎧ 吾从.而师之乃大惊,问所从.来D.⎩⎪⎨⎪⎧ 其闻道.也亦先乎吾余嘉其能行古道.解析:选B A 项,流传/解释经书的文字;B 项都是“老师”;C 项,跟随/介词,自、打、由;D 项,儒家道理/从师之道。

2《师说》检测练习(含答案)统编版高中语文必修上册

2《师说》检测练习(含答案)统编版高中语文必修上册10.2《师说》检测练习一、选择题1.下列加点词语的含义与现在的用法分析正确的一组是()①古之学者必有师②师者,所以传道受业解惑也③今之众人,其下圣人也亦远矣④小学而大遗,吾未见其明也⑤弟子不必不如师⑥蚓无爪牙之利A.全不相同B.②③⑤和现在的用法相同C.全都相同D.①③⑥和现在的用法相同2.下列各组句子中,加点的词的意义和用法不相同的一组是()A.其闻道也固先乎吾其为惑也终不解矣B.巫医乐师百工之人郯子之徒C.夫庸知其年之先后生于吾乎其闻道也固先乎吾D.吾从而师之择师而教之3.下列选项中加点虚词的用法和意义完全相同的一项是()A.君子博学而日参省乎己____________ 惑而不从师,其为惑也,终不解矣B.巫医乐师百工之人____________ 不如须臾之所学也C.青,取之于蓝,而青于蓝____________夫庸知其年之先后生于吾乎D.其皆出于此乎____________ 今其智乃反不能及,其可怪也欤4.下列各句中,加点词语的意义与现代汉语相同的一项是()A.是故弟子不必不如师B.古之学者必有师C.今之众人,其下圣人也亦远矣D.彼童子之师5.下列各句中加点词语古今意义完全相同的一项是()A.古之学者必有师B.蚓无爪牙之利C.石苍黑色,多平方D.挟飞仙以遨游6.下列对各句中的“师”的意义和用法,归类正确的一项是()①古之学者必有师②吾从而师之③道之所存,师之所存也④则耻师焉⑤孔子师郯子⑥吾师道也⑦师道之不复,可知矣⑧不耻相师A.①②③④/⑤⑥/⑦⑧B.①②③/④⑤⑦⑥⑧C.①④/②③⑤⑥⑧/⑦D.①③/②⑤/④⑦/⑥⑧7.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是()A.句读之不知,惑之不解人非生而知之者,孰能无惑B.其为惑也,终不解矣愚人之所以为愚,其皆出于此乎C.惑而不从师犹且从师而问焉D.作《师说》以贻之属予作文以记之三、非选择题8.《师说》一文中,作者认为要以什么样的人为师?为什么要以这样的人为师?(用原文的句子回答)9.用现代汉语翻译《劝学》《师说》中的句子。

《师说》课时作业(含答案)

师说课时作业一、论述类文本阅读阅读下面的文字,完成下面小题。

唐宪宗元和十四年(819),宪宗欲从陕西凤翔的法门寺迎取佛骨舍利供奉宫中,韩愈不以为然,上《论佛骨表》,一题作《谏迎佛骨表》,结果险些丢了性命,最后在刑部侍郎任上被贬潮州。

佛教在东汉从印度传入中国,魏晋之际玄学兴起,儒、道、释三教渐有融合之势,经南北朝至唐,三教的融合依旧,一些人在儒家、道家思想之外受佛教的影响,这是一种常态。

而韩愈是固执的儒者,他视道、佛为异端,以儒者自居,坚定地捍卫儒学道统。

他在《原道》中说:“不塞不流,不止不行。

人其人,火其书,庐其居。

”后面的九个字说得斩钉截铁,意思是要把佛、道之徒还俗,把他们的经书都烧掉,把佛寺、道观都改造成民房。

难怪唐宪宗要把佛骨迎到宫中供奉的时候,韩愈挺身而出,激烈反对,《论佛骨表》就是这样问世的。

韩愈说佛是“夷狄之法”,他在《原道》里也表达过不能将“佛”这一“夷狄之法”凌驾于先王之教上,或说是儒教之上。

但他言及佛教在东汉流入中国后,忽地把笔宕开,叙说黄帝、少昊、颛顼、帝喾、帝尧、帝舜、夏禹直到周穆王在位年数和享年多少。

韩愈要借此说明一个道理,这些帝王居位长久,生命长久,“非因事佛而致此也”。

因为那时候佛教没有进入中国,也就无帝王事佛之事。

这些叙说看似平淡,实际上隐含了韩愈说理的尖锐锋芒——因为唐宪宗事佛想的就是长命百岁。

韩愈说,不事佛实际上是可以长寿的,不信你看看历史。

韩愈随之和缓语气,说唐高祖李渊称帝之后,本想取缔佛教,只是由于那时的大臣目光短浅,不能洞晓先王之道、古今所宜,用先王圣明革佛教之弊,以致这事就放下来了。

唐宪宗一生多次迎取佛骨到宫中供奉,元和十四年(819)的供奉,宪宗让中使(宦官)杜英奇率三十多位宫人,拿着香花,前往凤翔的法门寺迎请佛骨舍利到京城长安的皇宫,自然有群僧相随,又带动诸寺、众生供奉,成一时盛况,韩愈忧心不已。

他对宪宗皇帝说:“臣虽至愚,必知陛下不惑于佛,作此崇奉以祈福祥也。

语文同步优化指导(人教版必修4)课时跟踪训练12+Word版含解析

课时跟踪训练(十二) 苏武传A 组:基础达标(建议用时20分钟)一、基础积累1.下列没有通假字的一项是( )A .不顾恩义,畔主背亲B .单于召会武官属C .因泣下霑衿,与武决去D .与旃毛并咽之解析:A 项,“畔”同“叛”;C 项,“霑衿”同“沾襟”,“决”同“诀”;D 项,“旃”同“毡”。

答案:B2.下列对加点词语解释错误的一项是( )A .前后十余辈.辈:批 B .汉天子我丈人行.也 行:行辈 C .因厚赂.单于 赂:贿赂 D .单于使卫律召武受辞. 辞:审讯解析:C 项中“赂”意思为“赠送礼物”。

答案:C3.下面选项中加点词的意义和用法完全相同的一项是( )A .⎩⎪⎨⎪⎧ ①少以.父任,兄弟并为郎②恐前语发,以.状语武 B .⎩⎪⎨⎪⎧ ①乃.徙武北海上无人处②使牧羝,羝乳乃.得归 C .⎩⎪⎨⎪⎧ ①久之.,单于使陵至海上②宜皆降之. D .⎩⎪⎨⎪⎧①虽.生,何面目以归汉②虽.蒙斧钺汤镬,诚甘乐之 解析:D 项,连词,即使;A 项,①介词,因为/②介词,把;B 项,①连词,于是/②副词,才;C 项,①凑足音节,助词,不译/②代词,代指“他们”。

答案:D4.下列各句中加点词古今同义的一项是( )A .汉亦留之以相当..B .武使匈奴,明年..,陵降C .武等实在..D .虞常在汉时,素与副张胜相知..解析:A 项,相抵押;B 项,第二年;C 项,确实还活着。

D 项,“相知”古今意思相同,都是“互相了解”的意思。

答案:D5.下列与例句句式相同的一句是()例句:武父子亡功德,皆为陛下所成就A.乃遣武以中郎将使持节送匈奴使留在汉者B.子卿尚复谁为乎C.见犯乃死,重负国D.畔主背亲,为降虏于蛮夷解析:例句和C项均为被动句。

A项,定语后置句。

B项,宾语前置句。

D项,状语后置句。

答案:C6.下列句中加点词的活用现象与其他三项不同的一项是()A.因泣.下霑衿B.欲因此时降.武C.屈节辱.命D.反欲斗.两主解析:A项,动词作名词,眼泪。

【新】高中语文第四单元铁肩担道义课时跟踪检测(十二)师说语文版必修4

课时跟踪检测(十二)师说(时间:40分钟满分:60分)一、文言基础专练(28分)1.下列各句中加点的词语,解释不正确的一项是(3分)( )A.吾从而师.之师:以……为师B.吾未见其明.也明:明智C.君子不齿.齿:并列D.圣人无常.师常:经常解析:选D D项,常:固定的。

2.下列加点词语的含义与现在的用法分析正确的一组是(3分)( )①古之学者..受业解惑也③今之众人..,其下圣人也亦远矣④..必有师②师者,所以传道小学....而大遗,吾未见其明也⑤弟子不必..不如师,师不必贤于弟子⑥年十七,好古文A.全不相同B.②③⑤和现在的用法相同C.全都相同D.①③⑥和现在的用法相同解析:选A ①学者,古义:求学之人;今义:在学术上有一定成就的人。

②传道,古义:传播道理,文中指传播儒家思想;今义:通常指传播宗教思想。

③众人,古义:普通人;今义:大家。

④小学,古义:在文中指对小的方面学习;今义:对儿童、少年实施初等教育的学校。

⑤不必,古义:不一定;今义:用不着,不需要。

⑥古文,古义:先秦两汉的文字;今义:相对于白话文的文言文。

3.从句式特征看,与“师者,所以传道受业解惑也”一句相同的一项是(3分)( ) A.道之所存,师之所存也B.句读之不知,惑之不解C.不拘于时,学于余D.圣人无常师解析:选A A项与例句同为判断句。

B项是宾语前置;C项是被动句;D项是一般句式。

4.下列句子中,“师”字的用法不同于其他三项的一项是(3分)( )A.于其身也,则耻师.焉B.或师.焉,或不焉C.爱其子,择师.而教之D.师.道之不复,可知矣解析:选C C项为名词,译为“老师”,其他三项为动词,意为“从师”。

5.下列加点词语含义相同的一组是(3分)( )A.⎩⎪⎨⎪⎧ 师道之不传.也久矣六艺经传.皆通习之 B.⎩⎪⎨⎪⎧ 道之所存,师.之所存也圣人无常师.C.⎩⎪⎨⎪⎧ 吾从.而师之乃大惊,问所从.来D.⎩⎪⎨⎪⎧ 其闻道.也亦先乎吾余嘉其能行古道.解析:选B A 项,流传/解释经书的文字;B 项都是“老师”;C 项,跟随/介词,自、打、由;D 项,儒家道理/从师之道。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

课时跟踪检测(十二)师说(时间:40分钟满分:60分)一、文言基础专练(28分)1.下列各句中加点的词语,解释不正确的一项是(3分)( )A.吾从而师.之师:以……为师B.吾未见其明.也明:明智C.君子不齿.齿:并列D.圣人无常.师常:经常解析:选D D项,常:固定的。

2.下列加点词语的含义与现在的用法分析正确的一组是(3分)( )①古之学者..受业解惑也③今之众人..,其下圣人也亦远矣④小...必有师②师者,所以传道学.而大遗,吾未见其明也⑤弟子不必....不如师,师不必贤于弟子⑥年十七,好古文A.全不相同B.②③⑤和现在的用法相同C.全都相同D.①③⑥和现在的用法相同解析:选A ①学者,古义:求学之人;今义:在学术上有一定成就的人。

②传道,古义:传播道理,文中指传播儒家思想;今义:通常指传播宗教思想。

③众人,古义:普通人;今义:大家。

④小学,古义:在文中指对小的方面学习;今义:对儿童、少年实施初等教育的学校。

⑤不必,古义:不一定;今义:用不着,不需要。

⑥古文,古义:先秦两汉的文字;今义:相对于白话文的文言文。

3.从句式特征看,与“师者,所以传道受业解惑也”一句相同的一项是(3分)( )A.道之所存,师之所存也B.句读之不知,惑之不解C.不拘于时,学于余D.圣人无常师解析:选A A项与例句同为判断句。

B项是宾语前置;C项是被动句;D项是一般句式。

4.下列句子中,“师”字的用法不同于其他三项的一项是(3分)( )A.于其身也,则耻师.焉B.或师.焉,或不焉C.爱其子,择师.而教之D.师.道之不复,可知矣解析:选C C项为名词,译为“老师”,其他三项为动词,意为“从师”。

5.下列加点词语含义相同的一组是(3分)( )A.⎩⎪⎨⎪⎧ 师道之不传.也久矣六艺经传.皆通习之 B.⎩⎪⎨⎪⎧ 道之所存,师.之所存也圣人无常师.C.⎩⎪⎨⎪⎧ 吾从.而师之乃大惊,问所从.来D.⎩⎪⎨⎪⎧ 其闻道.也亦先乎吾余嘉其能行古道.解析:选B A 项,流传/解释经书的文字;B 项都是“老师”;C 项,跟随/介词,自、打、由;D 项,儒家道理/从师之道。

6.对下列文化常识的解说,不正确的一项是(3分)( )A .韩愈,字退之,河阳人。

祖籍昌黎,世称韩昌黎。

他是唐代古文运动的倡导者。

B .句读,古人指文辞休止和停顿处。

文辞语意已尽处为读,未尽而须停顿的地方为句。

C .巫医,古代巫和医不分。

巫的职业以占卜、祝祷等为主,也用药物等为人治病。

D .六艺:指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六种经书。

解析:选B B 项,应为“文辞语意已尽处为句,未尽而须停顿的地方为读”。

7.把下列文言语句翻译成现代汉语。

(10分)(1)巫医乐师百工之人,不耻相师。

(3分)译文:(2)是故圣益圣,愚益愚。

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?(4分)译文:(3)是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

(3分)译文:参考答案:(1)巫医、乐师及各种工匠等人,(他们)不以互相学习为耻辱。

(2)所以圣人(就)更加圣明,愚人(就)更加愚昧。

圣人之所以(能)成为圣人,愚人之所以成为愚人,大概都是由于这个原因吧?(3)所以无论(地位)高贵还是低下,无论年长还是年少,道理存在的地方,就是老师存在的地方。

二、阅读理解专练(19分)阅读下面的文字,完成8~11题。

问说刘开君子之学必好问。

问与学,相辅而行者也,非学无以致疑,非问无以广.识。

好学而不勤问,非真能好学者也。

理明矣,而或不达于事,识其大矣,而或不知其细,舍问,其奚决焉?贤于己者,问焉以破其疑,所谓“就有道而正”也。

不如己者,问焉以求一得,所谓“以能问于不能,以多问于寡”也。

等于己者,问焉以资切磋,所谓“交相问难.,审问而明辨之”也。

古之人虚中乐善,不择事而问焉,不择人而问焉,取其有益于身而已。

是故狂夫之言,圣人择之,刍荛[注]之微,先民询之。

舜以天子而询于匹夫,以大知.而察及迩言,非苟为谦,诚取善之弘也。

是己而非人,俗之同病。

学有未达,强以为知,理有未安,妄以臆度,如是,则终身几无可问之事。

贤于己者,忌之而不愿问焉;不如己者,轻之而不屑问焉;等于己者,狎之而不甘问焉,如是,则天下几无可问之人。

人不足服矣,事无可疑矣,此唯师心自用耳。

夫自用,其小者也;自知其陋而谨护其失,宁使学终不进,不欲虚以下人,此为害于心术者大,而蹈之者常十之八九。

且夫不好问者,由心不能虚也;心之不虚,由好学之不诚也。

亦非不潜心专力之故,其学非古人之学,其好亦非古人之好也,不能问宜也。

智者千虑,必有一失。

圣人所不知,未必不为愚人之所知也;愚人之所能,未必非圣人之所不能也。

理无专在,而学无止境也,然则问可少耶?《周礼》,外朝以询万民,国之政事尚问及庶人。

是故贵可以问贱贤可以问不肖而老可以问幼唯道之所成而已矣孔文子不耻下问夫子贤.之。

古人以问为美德,而不见其有可耻焉,后之君子反争以问为耻,然则古人所深耻者,后世且行之而不以为耻者多矣,悲夫!(选自刘开《孟涂文集》)[注] 刍荛:割草打柴的人。

[多学一点]1.解释下列加点词的意义。

(1)相辅而行.者也行:进行(2)或不达.于事达:通晓(3)舍.问,其奚决焉舍:放弃(4)就.有道而正.就:靠近正:匡正(5)审.问而明辨之审:详细(6)妄以臆度..臆:主观度:猜测(7)轻.之而不屑问焉轻:轻视(8)狎.之而不甘问焉狎:亲近而不庄重2.解释下列句子中加点词的意义和用法。

(1)问焉以..破其疑焉:代词,他们以:连词,表目的,用来(2)然则..问可少耶然则:既然这样,那么3.指出下面加点词的活用类型,并解释。

(1)是.己而非.人是:意动用法,以己为是非:意动用法,以人为非(2)而老.可以问幼.老:形容词作名词,老人幼:形容词作名词,孩子4.分析下列文言句式类型并翻译。

(1)无以致疑。

句式:无以,固定结构,没有用来……的(办法)译文:不能提出疑难。

(2)其奚决焉?句式:其……焉,固定结构,怎么……呢译文:又将怎么解决呢?(3)贤于己者。

句式:状语后置句,于己贤者译文:(比)自己道德才能高的人。

(4)不为愚人之所知。

句式:被动句,为……所,表被动译文:不被愚笨的人所了解。

8.下列加点词的解释有误的一项是(3分)( )A.非问无以广.识广:广阔B.交相问难.难:诘问C.以大知.而察及迩言知:同“智”,智慧D.夫子贤.之贤:意动用法,认为……有才能解析:选A A项,广:增加。

9.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )A.是故/贵可以问/贱贤可以问不肖/而老可以问幼/唯道之所成而已矣/孔文子不耻下问夫子贤之B.是故贵可以问贱/贤可以问不肖/而老可以问幼/唯道之所成而已矣/孔文子不耻下问/夫子贤之C.是故贵可以问贱/贤可以问不肖而老可以问幼/唯道之所成而已矣/孔文子不耻下问/夫子贤之D.是故/贵可以问贱/贤可以问不肖/而老可以问/幼唯道之所成而已矣/孔文子不耻下问夫子贤之解析:选B “是故贵可以问贱”句式结构类似于“是故弟子不必不如师”,可以排除A、D 两项,“贤可以问不肖而老可以问幼”句是一个对举句,“贤可以问不肖”与“老可以问幼”对举,中间应停顿,故排除C。

10.下列叙述不符合原文内容的一项是(3分)( )A.“君子之学必好问”是全文的中心论点,它至少有两层含意:一是治学者不能缺少问,二是学与问有着十分密切的关系。

B.作者举孔文子、舜等古人的例子,是用来说明“问”是古圣先贤的美德。

C.作者认为今人不好问的原因是今人所学的并不是“古人之学”,所喜爱的也不是“古人之好”。

D.本文无论在命题、立意、论证方法或语言风格上都可以看出有韩愈《师说》的影子,因而有明显的抄袭痕迹。

解析:选D D项,“抄袭”的说法不妥,应为模仿。

11.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(10分)(1)不如己者,问焉以求一得,所谓“以能问于不能,以多问于寡”也。

(4分)译文:(2)圣人所不知,未必不为愚人之所知也;愚人之所能,未必非圣人之所不能也。

(6分)译文:参考答案:(1)(对)不如自己的人,向他们问,用来求得一点正确的见解,这就是所说的“以高才能向低才能(的人)问,以道德高知识多(的人)向道德低知识少(的人)问”。

(2)圣人不了解(的事物),未必不被愚笨的人所了解;愚笨的人所能做的,未必不是圣人所不能做的。

参考译文:君子学习一定喜爱问。

“问”和“学”是相辅相成地进行的,不“学”就不能提出疑难,不“问”就不能增加知识。

喜爱学习却不多问,不是真的喜爱学习的人。

道理明白了,可是有时还可能不能应用于实际,认识了那些大的(原则、纲领、总体),可是还可能不了解那些细节,(对于这些问题)放弃问,又将怎么解决呢?(对)比自己道德才能高的人,向他们问,用来破除那些疑问,这就是古人所说的“到有学识的人那里判定是非”。

(对)不如自己的人,向他们问,用来求得一点正确的见解,这就是所说的“以高才能向低才能(的人)问,以道德高知识多(的人)向道德低知识少(的人)问”。

(对)同自己水平相当的人,向他们问,用来共同研究,这就是所说的“互相诘问,详细地考察,明确地分辨”。

古代的人虚心采纳善言善事,不挑选事情地问,不挑选人地问,(只要能)求取那有益于自己修养和学业的知识就可以了。

因此,狂妄的普通人的话,圣人(也)采纳它,地位低微的樵夫,古圣先王(也)询问他。

舜帝有天子的身份都向平民询问,以(他们的)大智却注意到浅近平常的意见,不是偶然的谦虚,实在是要从多方面听取有益的意见。

认为自己对,别人不对,(这是)世俗人的通病。

学习有未贯通(不理解的地方),(却)偏偏以为理解,(所持的)道理有不稳妥(的地方),(却)胡乱地凭主观猜测,像这样,就终生几乎(都)没有(什么)可问的事情了。

(对)比自己道德才能高的人,(就)妒忌他,不愿意向他问;(对)不如自己的人,(就)轻视他,(认为)不值得向他问;(对)同自己水平相当的人,抱着嬉戏的态度而不敬重他,不甘心向他问,像这样,天下就几乎没有可以问的人了。

(什么)人(都)不值得佩服了,(什么)事(都)没有可疑的了,这只是自以为是罢了。

自以为是,那错误还是小的;自己知道自己的浅薄却严密地掩盖自己的过错,宁愿让学习最终不进步,(也)不愿意虚心向别人请教,这样危害自己的内心修养,(错误可就)大了,而陷入这(种大错误)的人常常(占)十分之八九。

而且不喜爱问的人,(是)由于不能虚心;不能虚心,(是)由于不诚心实意喜爱学习。

也不是不专心用功的缘故,他学习的不是古代儒家学习的(东西),他喜爱的也不是古代儒家所喜爱的(东西),不善于问是理所当然的。

聪明的人考虑一千次,(也)一定会出现一次错误。

圣人不了解(的事物),未必不被愚笨的人所了解;愚笨的人所能做的,未必不是圣人所不能做的。