社会心理学 名词解释 练习题

社会心理学名词解释20题

社会心理学名词解释20题1. 首因效应答:在社会认知过程中,最先的印象对人的认知具有极其重要的影响。

2. 社会印象答:社会印象是人们通过与认知对象的接触和知觉,在头脑中形成并留在记忆里的认知对象的形象。

3.印象整饰答:在日常互动中,人们总是通过行为来表现自己以便给人留下印象,互动的双方有能力运用某种互动的技巧对自己的印象进行控制、管理和整饰,这就是印象整饰。

4. 晕轮效应答:晕轮效应又称光环效应,它是指当认知者对一个人的某种人格特征形成好或坏的印象之后,人们还倾向于据此推论该人其他方面的特征。

5. 镜中我.答:此概念为库利所提出,指一个人的自我意识无非是他意识到的他人对自己的看法的反映。

也正是通过理解自己在他人那里造成的反映,才完成了社会化。

6. 自我意象答:“自我意象”是我们对自己在不同情境或不同场合的角色身份的反映。

7. 角色丛答:与行动者的各种身份中的某个身份相联系的所有角色的集合。

8. 侵犯线索答:一种与侵犯行为相联系的环境刺激。

只有当个体所面临的情境中存在激发侵犯行为的这种“侵犯线索”时,其内在的那种侵犯的“准备状态”才会转化为外在的行为表现。

9. 亲社会的侵犯答:是为了达到群体的道德标准所能接受的目的,以一种为社会所认可的方式所采取的侵犯行为。

10.“宝宝玩偶”实验答:班杜拉做的一项经典实验,三个组的儿童共同目睹了一成人踢打一可以伸缩的冲气玩具。

以说明儿童在观察成人的示范行为时,不仅极易模仿成人的行为,而且他们的模仿还受到他们对行为的后果的预测的影响。

11. 皮格马利翁效应答:皮格马利翁效应也称“期望效应”,老师的期望和看法直接影响着学生的发展。

12.初级群体答:初级群体又叫“首属群体”,指的是由面对面互动所形成的、具有亲密的人际关系的社会群体。

13. 参照群体答:参照群体是个人在确定自己的地位时与之进行对比的人类群体。

14. 差序格局答:差序格局时费孝通提出的中国人的群体行为模式。

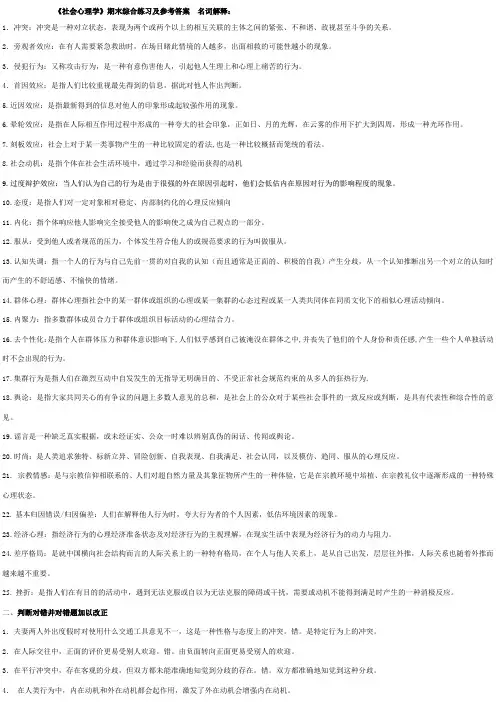

社会心理学》期末综合练习及参考答案

《社会心理学》期末综合练习及参考答案名词解释:1.冲突:冲突是一种对立状态,表现为两个或两个以上的相互关联的主体之间的紧张、不和谐、敌视甚至斗争的关系。

2.旁观者效应:在有人需要紧急救助时,在场目睹此情境的人越多,出面相救的可能性越小的现象。

3.侵犯行为:又称攻击行为,是一种有意伤害他人,引起他人生理上和心理上痛苦的行为。

4.首因效应:是指人们比较重视最先得到的信息,据此对他人作出判断。

5.近因效应:是指最新得到的信息对他人的印象形成起较强作用的现象。

6.晕轮效应:是指在人际相互作用过程中形成的一种夸大的社会印象,正如日、月的光辉,在云雾的作用下扩大到四周,形成一种光环作用。

7.刻板效应:社会上对于某一类事物产生的一种比较固定的看法,也是一种比较概括而笼统的看法。

8.社会动机:是指个体在社会生活环境中,通过学习和经验而获得的动机9.过度辩护效应:当人们认为自己的行为是由于很强的外在原因引起时,他们会低估内在原因对行为的影响程度的现象。

10.态度:是指人们对一定对象相对稳定、内部制约化的心理反应倾向11.内化:指个体响应他人影响完全接受他人的影响使之成为自己观点的一部分。

12.服从:受到他人或者规范的压力,个体发生符合他人的或规范要求的行为叫做服从。

13.认知失调:指一个人的行为与自己先前一贯的对自我的认知(而且通常是正面的、积极的自我)产生分歧,从一个认知推断出另一个对立的认知时而产生的不舒适感、不愉快的情绪。

14.群体心理:群体心理指社会中的某一群体或组织的心理或某一集群的心态过程或某一人类共同体在同质文化下的相似心理活动倾向。

15.内聚力:指多数群体成员合力于群体或组织目标活动的心理结合力。

16.去个性化:是指个人在群体压力和群体意识影响下,人们似乎感到自己被淹没在群体之中,并丧失了他们的个人身份和责任感,产生一些个人单独活动时不会出现的行为。

17.集群行为是指人们在激烈互动中自发发生的无指导无明确目的、不受正常社会规范约束的从多人的狂热行为.18.舆论:是指大家共同关心的有争议的问题上多数人意见的总和,是社会上的公众对于某些社会事件的一致反应或判断,是具有代表性和综合性的意见。

《社会心理学》思考题及答案10.1

《社会心理学》第一章1.名词解释:*(1)社会答:社会是人们交互作用的产物,是由在共同的物质生产活动的基础上相互联系的人们组成的群体。

*(2)文化答:文化是在一特定群体或社会的生活中形成的并为其成员所共有的生存方式的总和。

*(3)人格答:人格是一种内在力量的持久组织。

它帮助个人决定在各种情境下的反应,因此行程包括内隐与外显过程在内的行为的一致性。

*2.简述社会行为的基本特征。

答:社会行为作为人对各种简单与复杂的社会刺激的反应,具有如下特征:(1)社会行为是对包括他人行为在内的社会刺激的反应,同时又能够成为他人行为的刺激。

即社会行为既具有主动性又具有受动性,并且也因此在社会生活中具有互动性。

(2)社会行为是包括内在体验过程和外部表现过程的“连续统”,即它既具有内隐性又具有外显性。

内在的体验过程是外在的表现过程的基础、潜在状态,或准备阶段。

(3)社会行为的主体既包括作为群体成员的个体,也包括由这些个体组成的规模不等的群体,即它既具有个体性又具有群体性。

社会行为主要包括三大类:一是个体受他人或社会影响而产生的行为;二是那类既由个体所体现同时又为群体中的其他成员所共有的行为;三是那类由各种有组织或无组织的群体所表现的行为。

第二章*1.列举社会心理学的三大研究取向(学科)。

答:社会心理学三种研究取向的三大母学科是三种不同性质的学科,社会学属于社会科学,心理学兼具自然科学与社会科学的性质,而文化人类学则是完全的人文学科。

2.列举社会心理学研究的一般方法和拓展方法。

答:(1)一般方法:实验研究法、调查研究法、现场研究法(包括访谈法和观察法)、文献研究法。

(2)拓展方法:博弈论分析方法、社会网络分析方法、电脑模拟研究法。

第三章1.名词解释:社会化答:社会化是指个体在成长过程中,通过与社会的交互作用,了解社会规则和约束,学习和内化社会规范及文化,逐步完成由“自然人”向“社会人”的过程。

*2.简述影响社会化的社会环境因素答:(1)家庭。

社会心理学试题及答案全集

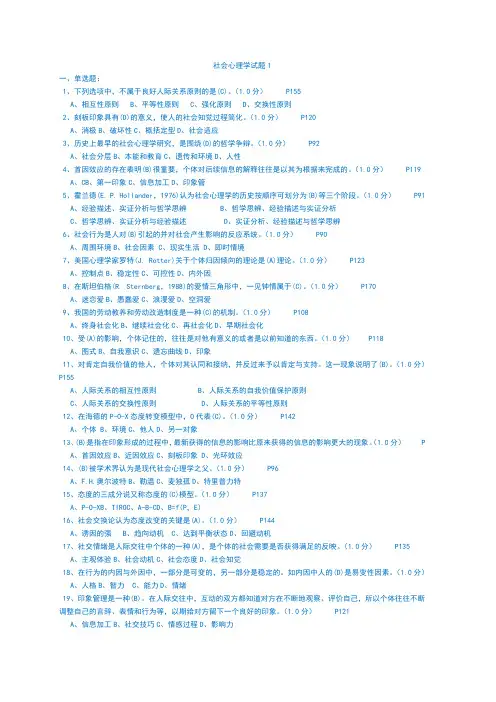

社会心理学试题1一、单选题:1、下列选项中,不属于良好人际关系原则的是(C)。

(1.0分) P155A、相互性原则B、平等性原则C、强化原则D、交换性原则2、刻板印象具有(D)的意义,使人的社会知觉过程简化。

(1.0分) P120A、消极B、破坏性C、概括定型D、社会适应3、历史上最早的社会心理学研究,是围绕(D)的哲学争辩。

(1.0分) P92A、社会分层B、本能和教育C、遗传和环境D、人性4、首因效应的存在表明(B)很重要,个体对后续信息的解释往往是以其为根据来完成的。

(1.0分) P119A、CB、第一印象C、信息加工D、印象管5、霍兰德(E. P. Hollander,1976)认为社会心理学的历史按顺序可划分为(B)等三个阶段。

(1.0分) P91A、经验描述、实证分析与哲学思辨B、哲学思辨、经验描述与实证分析C、哲学思辨、实证分析与经验描述D、实证分析、经验描述与哲学思辨6、社会行为是人对(B)引起的并对社会产生影响的反应系统。

(1.0分) P90A、周围环境B、社会因素C、现实生活D、即时情境7、美国心理学家罗特(J. Rotter)关于个体归因倾向的理论是(A)理论。

(1.0分) P123A、控制点B、稳定性C、可控性D、内外因8、在斯坦伯格(R. Sternberg,1988)的爱情三角形中,一见钟情属于(C)。

(1.0分) P170A、迷恋爱B、愚蠢爱C、浪漫爱D、空洞爱9、我国的劳动教养和劳动改造制度是一种(C)的机制。

(1.0分) P108A、终身社会化B、继续社会化C、再社会化D、早期社会化10、受(A)的影响,个体记住的,往往是对他有意义的或者是以前知道的东西。

(1.0分) P118A、图式B、自我意识C、遗忘曲线D、印象11、对肯定自我价值的他人,个体对其认同和接纳,并反过来予以肯定与支持。

这一现象说明了(B)。

(1.0分)P155A、人际关系的相互性原则B、人际关系的自我价值保护原则C、人际关系的交换性原则D、人际关系的平等性原则12、在海德的P-O-X态度转变模型中,O代表(C)。

社会心理学试题及答案全集

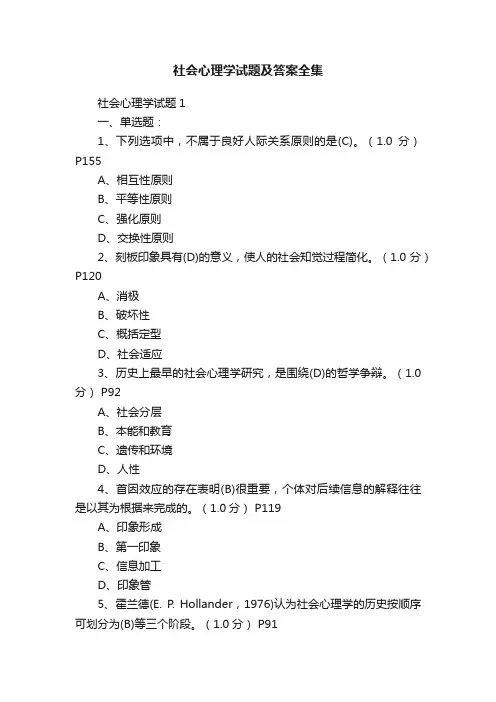

社会心理学试题及答案全集社会心理学试题1一、单选题:1、下列选项中,不属于良好人际关系原则的是(C)。

(1.0分)P155A、相互性原则B、平等性原则C、强化原则D、交换性原则2、刻板印象具有(D)的意义,使人的社会知觉过程简化。

(1.0分)P120A、消极B、破坏性C、概括定型D、社会适应3、历史上最早的社会心理学研究,是围绕(D)的哲学争辩。

(1.0分) P92A、社会分层B、本能和教育C、遗传和环境D、人性4、首因效应的存在表明(B)很重要,个体对后续信息的解释往往是以其为根据来完成的。

(1.0分) P119A、印象形成B、第一印象C、信息加工D、印象管5、霍兰德(E. P. Hollander,1976)认为社会心理学的历史按顺序可划分为(B)等三个阶段。

(1.0分) P91A、经验描述、实证分析与哲学思辨B、哲学思辨、经验描述与实证分析C、哲学思辨、实证分析与经验描述D、实证分析、经验描述与哲学思辨6、社会行为是人对(B)引起的并对社会产生影响的反应系统。

(1.0分) P90A、周围环境B、社会因素C、现实生活D、即时情境7、美国心理学家罗特(J. Rotter)关于个体归因倾向的理论是(A)理论。

(1.0分) P123A、控制点B、稳定性C、可控性D、内外因8、在斯坦伯格(R. Sternberg,1988)的爱情三角形中,一见钟情属于(C)。

(1.0分) P170A、迷恋爱B、愚蠢爱C、浪漫爱D、空洞爱9、我国的劳动教养和劳动改造制度是一种(C)的机制。

(1.0分)P108A、终身社会化B、继续社会化C、再社会化D、早期社会化10、受(A)的影响,个体记住的,往往是对他有意义的或者是以前知道的东西。

(1.0分) P118B、自我意识C、遗忘曲线D、印象11、对肯定自我价值的他人,个体对其认同和接纳,并反过来予以肯定与支持。

这一现象说明了(B)。

(1.0分)P155A、人际关系的相互性原则B、人际关系的自我价值保护原则C、人际关系的交换性原则D、人际关系的平等性原则12、在海德的P-O-X态度转变模型中,O代表(C)。

最新国家开放大学电大本科《社会心理学》名词解释题简答题题库及答案(试卷号:1295)

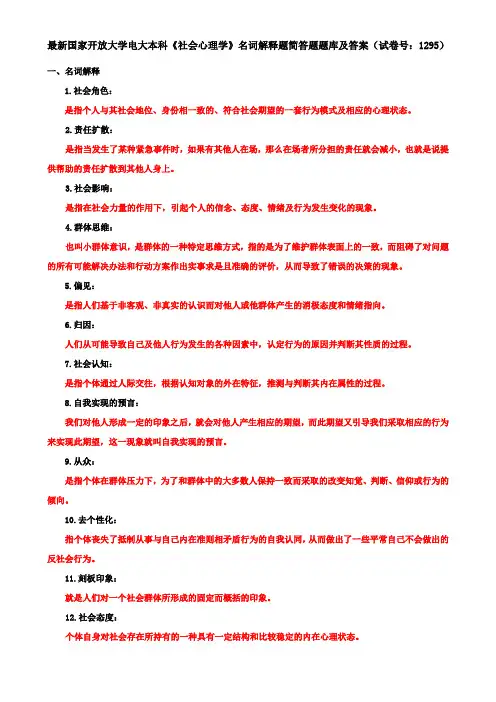

最新国家开放大学电大本科《社会心理学》名词解释题简答题题库及答案(试卷号:1295)一、名词解释1.社会角色:是指个人与其社会地位、身份相一致的、符合社会期望的一套行为模式及相应的心理状态。

2.责任扩散:是指当发生了某种紧急事件时,如果有其他人在场,那么在场者所分担的责任就会减小,也就是说提供帮助的责任扩散到其他人身上。

3.社会影响:是指在社会力量的作用下,引起个人的信念、态度、情绪及行为发生变化的现象。

4.群体思维:也叫小群体意识,是群体的一种特定思维方式,指的是为了维护群体表面上的一致,而阻碍了对问题的所有可能解决办法和行动方案作出实事求是且准确的评价,从而导致了错误的决策的现象。

5.偏见:是指人们基于非客观、非真实的认识而对他人或他群体产生的消极态度和情绪指向。

6.归因:人们从可能导致自己及他人行为发生的各种因素中,认定行为的原因并判断其性质的过程。

7.社会认知:是指个体通过人际交往,根据认知对象的外在特征,推测与判断其内在属性的过程。

8.自我实现的预言:我们对他人形成一定的印象之后,就会对他人产生相应的期望,而此期望又引导我们采取相应的行为来实现此期望,这一现象就叫自我实现的预言。

9.从众:是指个体在群体压力下,为了和群体中的大多数人保持一致而采取的改变知觉、判断、信仰或行为的倾向。

10.去个性化:指个体丧失了抵制从事与自己内在准则相矛盾行为的自我认同,从而做出了一些平常自己不会做出的反社会行为。

11.刻板印象:就是人们对一个社会群体所形成的固定而概括的印象。

12.社会态度:个体自身对社会存在所持有的一种具有一定结构和比较稳定的内在心理状态。

13.利他行为:对别人有好处、没有明显自私动机的自觉自愿的行为。

14.群体思维:也叫小群体意识,是群体的一种特定思维方式,指的是为了维护群体表面上的一致,而阻碍了对问题的所有可能解决办法和行动方案作出实事求是且准确的评价,从而导致了错误的决策的现象。

社会心理学-期末考试练习题

一,名词解释2分*5个=10分1,社会心理: 由社会因素引起的直接或间接地反映社会事物与社会关系并对社会行为产生导向作用、对社会发生影响的心理活动2,社会心理学: 是试图了解和解释个人的思想、感情和行为怎样收到他人现实、想象、隐含的影响3,人际吸引: 人与人之间积极的肯定的亲密状态或关系4,犯错误效应:一个优秀的人如果偶尔犯非原则性的错误, 会提高他的人际吸引的现象5,首因效应: 人与人初次交往所获得的最初信息对双方以后交往活动的影响6,晕轮效应: 又叫光环效应, 对交往对方某一方面特征所形成的印象会影响对此人其他方面特征的评价7,刻板效应:又叫社会定势, 在交往时, 对某类人的共同特征所形成的印象会影响对群体中某一个人的评价8,人际沟通: 个体与个体之间以感情为基础的直接的交往过程人际关系: 个体与个体之间以感情为基础的直接的,关系10, 印象整饬: 个体有意识地控制自己在他人心目中形象的过程11, 归因: 观察者利用各种线索和信息对行为者行为的结果进行分析的过程12, 侵犯行为: 一个个体向另一个个体有目的有计划地对对方造成社会标定的有害行为13, 利他行为: 个体所作为的对他人或者社会能带来积极的影响的自愿的行为14, 从众行为: 在群体压力下, 个体在任职、情感和行为是哪个表现与大家一致的现象15, 社会促进: 由他人在场的情况下会提高工作成绩和效率的现象16, 相似性: 在客观上双方具有一致性, 主观上能意识到的特点17, 补偿性: 人与人之间的差异通过一定的能力、气质、性格等方面进行补偿18, 强迫性:在空间位置上比较接近交往频率较高易产生人际吸引二,简答题 5分*6个=30分1.西方学者关于社会心理学的看法取向(社会学的社会心理学取向)1)社会化, 把自然人转变成社会人的过程。

代表会人物纽夸姆, 墨菲。

社会人的条件: 掌握生活技能, 遵守社会规范, 有社会生活目标, 会扮演各种社会角色社会角色: 由社会地位决定的, 符合大多数人的社会期望的一整套行为模式和心理倾向社会交换:霍班斯, 社会互动是物质和非物质交换的过程取向(心理学的社会心理学取向)1)社会行为: 勒温 (P*E) 社会行为=个体与环境的相互作用2)群体3)社会影响: 奥尔波特, 试图了解和解释个体的思想、感情和行为是怎样受到他人的现实的、想象的、隐含的影响人际互动: 人与人相互交往建立的人际关系取向(跨文化的社会心理学)1)不同文化模式的人的心理特点2)性别角色差异2.社会心理的基本特征1)社会存在: 人类加工过的社会物质的存在社会意识:人对社会存在的反应, 人的精神活动的总和包括三个层面【1】社会意识形态: 稳定的, 具有阶级性。

社会心理学复习题

社会心理学一、名词解释1.社会化:是个体通过与社会的交互作用,适应并吸收社会的文化,成为一个合格的社会成员的过程。

2。

再社会化:是指有意改变原有的价值观念与行为模式,建立新的价值观念与行为模式的过程。

3。

角色:一定社会身份所要求的一般行为方式及其内在的态度和价值观基础。

4。

功利性角色:是指该角色行为是计算成本、讲究报酬、注重实际效益的。

5。

角色偏差:是指一个人行为和心理准备长时间偏离社会期望,形成与自己社会身份不相适应的行为和心态结构。

6.态度:是指个体自身对社会存在所持有的一种具有一定结构和比较稳定的内在心理状态。

7.人际沟通:人与人之间传递信息、沟通思想和交流情感的过程。

8.假相倚沟通:就是沟通者只按照自己预先制定的计划按自己的意愿沟通,根本不顾及对方的反应9。

彼此相倚沟通:指沟通双方一方面以自己的计划同对方沟通,另一方面又考虑对方的反应来调整自己的沟通行为10.自我意识:指个人对自己与周围事物关系的认知、情感以及由此而产生的意向(有关自己的各种思想倾向和行为倾向)11.继续社会化:为了适应不断发展的社会文化环境。

个体需要继续学习社会知识、价值观念与行为规范.12。

偏见:是对某一个人或团体所持有的一种不公平、不合理的消极否定态度。

13.侵犯:是指个体违反了社会主流规范的、有动机的、伤害他人的行为。

14.反应性相倚沟通:指沟通双方都已对方的行为作为自己的行动依据,作出相应的反应,而不按照原计划沟通15.中心特性:在印象形成的时候,有些特性的信息常常更有分量,并能改变整个印象,这些特性就称为中心特性。

二、论述题1。

从社会心理学的角度谈谈对人性的理解2.试以实例分析理想角色、领悟角色和实践角色的关系理想角色,也叫期望角色,是社会或团体对某一特定社会角色所设定的理想的规范和公认的行为模式.如做教师就应该为人师表,身教重于言教。

理想角色属于社会观念的形态.领悟角色,是指个体对其所扮演的社会角色的行为模式的理解。

社会心理学名词解释和简答题整理

00266社会心理学名词解释社会心理学:是心理学中偏向社会性质的分支领域,是研究个体和群体的社会心理与社会行为及其规律的一门科学。

社会化:指人类个体在社会环境下,从生物人、野蛮人发展成为社会人的过程。

道德社会化:将特定社会所肯定的道德准则和道德规范加以内化,形成符合社会要求的道德行为的过程。

性别角色社会化:是个体学习自己所属文化规定的性别角色的过程。

道德认知:是指个体对是非,善恶,美丑等行为准则以及执行它的意义的认识。

道德情感:是个体按照一定的道德标准去评价他人或自己的思想言行时所产生的一种内心的体验。

道德行为:个体在一定的道德意识支配下所采取的各种行为。

个性化:指个体在特定社会条件影响下,在实现社会化的同时形成个人心理、行为倾向的独特性过程。

自我意识:是一个人对自我的认识、评价和期望。

社会认知:是指个体对他人的心理状态、行为动机和意向做出推测和判断的过程。

社会印象:是指在社会知觉的基础上形成的一种社会心理现象,主要指人们利用各种可能的信息资料形成对他人的印象。

累加模式:指我们在对他人形成印象时,把认知到的有关他人的各种品质相加,求其和,以此形成对他人的总体看法。

晕轮效应:指人们对他人的认知判断首先主要是根据个人的好恶得出的,然后再从这个判断推论出认知对象的其他品质的现象。

首因效应:第一印象在人们交往时所发生的先入为主的作用。

近因效应:指的是新得到的信息比以往所得到的信息更加强烈,会给我们留下更为深刻的印象。

投射作用:指一个人内在心理的外在化,即把自己的情感、意志等特征投射到他人身上,强加于人,以为他人也如此,结果往往对他人的情感、意向做出错误的评价,造成人际交往障碍。

印象管理:指一个人通过一定的方式影响别人形成的对自己的印象的过程。

社会认知偏见:指对于社会刺激的不正确的认识达到了固定化的程度。

社会态度:指我们对现实社会世界所有方面的评价,包括我们对问题、观点、他人、社会团体、物品等满意或不满意的反应。

社会心理学试题

一、名词解释1.助人行为2.竞争心理优势3.从众4.社会助长(社会促进或社会助长作用)5.人际关系二、单选1下列哪类帮助者提供帮助时会让受助者感到沮丧()A.不喜欢的人B.不相似的陌生人C.朋友D.没有重要技巧的人2.下列哪种方法不能用来预防和控制侵犯行为()A.社会公平的建立B.移情能力培养C.成熟个性的培养D.将愤怒压在心底3.成熟个性特征不包括下列哪项()A.自我认识客观B.事不关己高高挂起C.对自己的行为负责D.有道德责任意识4.下列哪种观点不属于有关助人的原因的理论()A.社会学习理论B.社会生物学解释C.社会交换论观点D.社会规范论观点5.社会作用力理论的提出者是()A.德克海姆B.玛格丽特.米德C.塔尔德D.拉特纳6.合作与竞争的直接动因是()A.遗传B.现实利益C.现实利益的一致和冲突D.性别7.卡车运输游戏实验是谁进行的()A.依奇和克劳斯B.依奇和哈定C.克劳斯和哈定D.华生和弗洛伊德8.下列哪一个属于第三方的介入()A.交流B.接触C.调停D.谈判9.“一大群人去吃饭时,当规定是大家平摊付账时,人们会倾向于点贵的菜来大饱口福”这属于社会心理学的什么效应()A.罗密欧与朱丽叶效应B.搭便车效应C.潘朵拉效应D.登门槛效应10.从众的类型不包括(0A真从众B权宜从众C假从众D不从众11.不属于依从行为发生的心理规律的是()A命令者的权威B潜在损失危机C互惠心里D喜爱和熟悉12.从众的动机不包括()A行为参照B喜爱和熟悉C偏离恐惧D人际适应13.最为典型的逆反心理不包括()A超限逆反B自我价值保护逆反C禁果逆反D消极逆反14. 以下列举出的需要中,不属于隶属需要的是()A 安全需要B 地位需要C 自尊需要D 审美需要15. 以下不是影响群体形成的因素()A 互动与共同目的B 隶属需要C 依从D 工具作用与情境压力16.以下哪个问题是助人行为的社会规范论观点没有解释清楚的问题()A 做出初始亲社会行为的动机是什么?B 这种理论在人类升上是否适用?C 特定条件下的自发救助行为是如何产生的?D 与“好人品效应”的倾向相违背。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

社会心理学名词解释练习题1. 首因效应答:在社会认知过程中,最先的印象对人的认知具有极其重要的影响。

2. 社会印象答:社会印象试人们通过与认知对象的接触和知觉,在头脑中形成并留在记忆里的认知对象的形象。

3.印象整饰答:在日常互动中,人们总是通过行为来表现自己以便给人留下印象,互动的双方有能力运用某种互动的技巧对自己的印象进行控制、管理和整饰,这就是印象整饰。

4. 晕轮效应答:晕轮效应又称光环效应,它是指当认知者对一个人的某种人格特征形成好或坏的印象之后,人们还倾向于据此推论该人其他方面的特征。

5. 镜中我.答:此概念为库利所提出,指一个人的自我意识无非是他意识到的他人对自己的看法的反映。

也正是通过理解自己在他人那里造成的反映,才完成了社会化。

6. 自我意象答:“自我意象”是我们对自己在不同情境或不同场合的角色身份的反映。

7. 角色丛答:与行动者的各种身份中的某个身份相联系的所有角色的集合。

8. 侵犯线索答:一种与侵犯行为相联系的环境刺激。

只有当个体所面临的情境中存在激发侵犯行为的这种“侵犯线索”时,其内在的那种侵犯的“准备状态”才会转化为外在的行为表现。

9. 亲社会的侵犯答:是为了达到群体的道德标准所能接受的目的,以一种为社会所认可的方式所采取的侵犯行为。

10.“宝宝玩偶”实验答:班杜拉做的一项经典实验,三个组的儿童共同目睹了一成人踢打一可以伸缩的冲气玩具。

以说明儿童在观察成人的示范行为时,不仅极易模仿成人的行为,而且他们的模仿还受到他们对行为的后果的预测的影响。

11. 皮格马利翁效应答:皮格马利翁效应也称“期望效应”,老师的期望和看法直接影响着学生的发展。

12.初级群体答:初级群体又叫“首属群体”,指的是由面对面互动所形成的、具有亲密的人际关系的社会群体。

13. 参照群体答:参照群体是个人在确定自己的地位时与之进行对比的人类群体。

14. 差序格局答:差序格局时费孝通提出的中国人的群体行为模式。

在这种独特的格局中,“己”是中心,就像一枚投入水中的石子;而“己”与他人形成的社会关系就像石子泛出的水的波纹一样,依亲疏程度一圈圈往外推,愈推愈远,也愈推愈薄。

15. 同辈群体答:同辈群体,又称同侪群体、同龄群体或伙伴群体。

它是由地位相近,年灵、兴趣、爱好、价值观和行为方式大体相同的人组成的一种非正式群体。

16. 对称性社会互动答:互动双方有类似的行动,双方彼此的行为相互依赖、相互制约的互动方式。

17. “民意领袖”答:“民意领袖”是群体或组织内部的一些颇有影响的人物,他们可能是非正式群体的领导,也可能是某一非正式群体的代言人。

18. 文化反哺指在疾速的文化变迁时代发生的年长一代向年轻一代进行广泛的文化吸收的现象19.社会判断是在社会知觉和社会印象基础上对认知客体的评价和推论。

一、单项选择练习题1. 目前通行的心理学取向的社会心理学,主要是建构于什么理论的基本框架之上:( B )A. 精神分析理论B. 社会学习理论C. 生理解剖理论D. 符号互动理论2. 文化人类学取向的社会心理学其传统的研究方法是跨文化的:( B )A. 问卷调查法B. 现场研究法C. 历史资料法D. 实验室实验法3. 社会心理学是一门现代社会科学,主要研究:( B )A. 个人心理B. 社会心理C. 人类社会行为D. 人类社会结构4. 费孝通的《江村经济》和怀特的《街角社会》在收集资料时基本上采用的是:( D )A. 访谈法B. 文献档案法C. 实验法D. 观察法5. 解决实验者倾向性的办法之一,是采取实验中的:( B )A. 不问法B. 双盲法C. 单盲法D. 暴露法6. 第一个用“价值中立”概念来表达客观性原则的是:( A )A. 迪尔凯姆B. 帕森斯C. 韦伯D. 马克思7. “价值中立”原则认为,科学研究所得出的结论应是独立于研究者的:( B )A. 经济地位B. 价值立场C. 家庭环境D. 男女性别8.社会心理学的三种主要的研究取向除了心理学取向、社会学取向外,还有一种是:( C )A. 政治学取向B. 经济学取向C. 文化人类学取向D. 教育学取向9.人格在心理学当中常指一个人从整体上表现出来的:( D )A.人品特征B.学习状态C.道德情感D.心理面貌10.人格的形成和发展主要取决于个体经历的:( C )A.家庭结构B.人际关系C.社会化进程D.学校教育11. 弗洛依德认为,在人的人格发展中,具有决定作用的是伊列克缀情结和:( C )A. 皮格马利翁情结B. 马林诺夫斯基情结C. 俄迪浦斯情结D. 米尔格拉姆情结12.在实际的研究过程中,存在着两个自我概念,一个是self,另一个是:( C )A. IB. MeC. egoD. super-ego13.人格是个体内部决定其特征行为和思想的身心系统的:( A )A.动力组织B.内在潜能C.情感侧面D.心理面貌14.Self是个体有关自己的:( B )A.客观经验B.主观经验C.具体思维D.抽象思维15.最早提出印象形成中的近因效应的是:( D )A.阿希B.戈夫曼C. 林语堂D.卢钦斯16.认知者在与熟人交往时,起较大作用的是:( A )A.近因效应B.首因效应C. 末尾效应D.晕轮效应17.刻板印象一经形成便具有较高的:( C )A.变化性B.反复性C. 稳定性D.联想性18.和基本归因错误有着十分密切联系的是:( A )A.“行动者-观察者效应”B.“前台-后台效应”C. “首因-近因效应”D.“主我-客我效应”19. 表明教师的期望和看法直接影响着学生发展的是:( A )A. 皮格马利翁效应B. 洛伦兹效应C. 托马斯效应D. 唐璜效应20. 电影和电视中的暴力节目直接影响到儿童的:( A )A. 侵犯行为B. 劳动行为C. 消费行为D. 群体行为A.人品特征B.学习状态C.道德情感D.心理面貌21.个体生活情境层次是个体人格形成和发展的:( B )A.动力机制B.微观机制C.中观机制D.宏观机制22.库利认为,自我或人格是社会的产物,其产生只能通过:( A )A.社会互动B.个人冥想C.历史演化D.学术研究23. 儿童天生的“语言获得装置”简写成:( A )DB. HADC. CADD. FAD24. 弗洛依德认为,在人的人格发展中,具有决定作用的是伊列克缀情结和:( C )A. 皮格马利翁情结B. 马林诺夫斯基情结C. 俄迪浦斯情结D. 米尔格拉姆情结25. 反向社会化又称:( B )A. 无社会化B. 逆向社会化C. 顺向社会化D. 标准社会化26.库利认为,自我或人格是社会的产物,其产生只能通过:( A )A.社会互动B.个人冥想C.历史演化D.学术研究27.皮亚杰将儿童的道德发展分为前后相继的:( A )A.两个阶段B.三个阶段C. 四个阶段D.七个阶段28. 根据埃里克森的理论,老年期的主要任务是获得:( A )A. 完满感B. 安全感C. 羞耻感D. 勤奋感DB. HADC. CADD. FAD29. 根据埃里克森的理论,学龄期的主要任务是克服:( B )A. 内疚感B. 自卑感C. 羞耻感D. 孤独感30.《心灵、自我与社会》一书的作者是:( B )A.费孝通B.米德C. 詹姆士D.库利31.“狼孩”虽经教育也难以象正常人那样说话,似乎说明:( A )D不存在B. HAD不存在C. CAD不存在D. FAD不存在32.坎特有关个体在组织中的态度和行为的理论建立在:( B )A.学习情境的三个结构特点的基础上B. 工作情境的三个结构特点的基础上C.本能情境的三个结构特点的基础上D. 生活情境的三个结构特点的基础上33.拉皮尔认为态度与行为间存在着很大的:( A )A.不一致性B.一致性C. 排斥性D.重叠性34.费希伯恩和阿泽恩就态度与行为关系,提出了:( C )A.“行动意图模式”B.“态度意图模式”C. “态度行为模式”D.“主观期待模式”35.瑟斯顿量表也称:( C )A.等量法B.差量法C. 等距法D.差距法36.进行著名的“单面和双面传播”实验的是:( C )A. 拉皮尔B. 瑟斯顿C. 霍夫兰德D. 李凯尔特37.用来消除偏见和歧视的一种方法是在认知上将外群成员:( C )A.社会化B. 敌对化C. 个体化D. 理想化38.从手段来看,非正式沟通多采用:( C )A.文字的方式B. 表情的方式C. 口头的方式D. 暗号的方式39. 提出“近体学”概念的是:( C )A.伯德惠斯戴尔B. 阿希C. 霍尔D. 乔姆斯基40. 模仿可以分为自发的模仿和:( C )A.先天的模仿B. 习得的模仿C. 自觉的模仿D. 被动的模仿41、莫里诺发明了表示群体内成员相互吸引或排斥的示意图,取名叫:( C )A.社区图B. 社会图C. 社网图D. 社量图42. 角色可以划分为先赋性角色和:( D )A.先天性角色B. 后发性角色C. 自发性角色D. 自致性角色43. 戈夫曼的“角色投入”相当于萨宾的:( D )A.“角色扮演”B. “角色功能”C. “角色意识”D. “角色参与”44. 根据角色表现的隐显状况,可以划为潜隐性角色和:( C )A.凸现性角色B. 明显性角色C. 活跃性角色D. 自致性角色45. 萨宾和艾伦觉得用来代替“角色扮演”一词的是:( A )A.“角色行使”B. “角色功能”C. “角色意识”D. “角色参与”46. 在萨宾看来,浏览商品的顾客是属于:( B )A. 0度参与B. 漫不经心参与C. 生物性参与D. 深度参与47. 过程角色论者提出,只有从动态、从角色扮演的全过程来分析角色才能建立合理的:( B )A. 行为理论B. 角色理论C. 动机理论D. 态度理论48. 时尚最为常见的初始形态是:( B )A. 时尚B. 时髦C. 时趣D. 时狂49. “棒框测验”表明,女性属于:( B )A. 场域独立型B. 场域依赖型C. 时间独立型D. 时间依赖型50、“棒框测验”表明,男性属于:( A )A. 场域独立型B. 场域依赖型C. 时间独立型D. 时间依赖型51. 奥尔波特发现并证实了他人在场对一个人完成任务具有:( B )A. 抑制作用B. 促进作用C. 比较作用D. 暗示作用52. 里弗斯发现,生活在不同文化中的民族可能会有不同的:( C )A. 性经验B. 听错觉经验C. 视错觉经验D. 越轨经验53. 伯里发现,游牧民族多属:( A )A. 场域独立型B. 场域依赖型C. 时间独立型D. 时间依赖型54 在传统中国社会,最重要的善行和德行是:( D )A. 慈爱B. 致富C. 个性D. 孝55.脸面的社会学研究告诉我们,脸重在守护,而面子重在:( A )A. 争取B. 维护C. 破坏D. 创造简答题1. 简述学校作为社会化机构的重要性答:作为社会化机构,学校的重要性首先表现在它在较长的时间内对学生进行系统的教育,而这种长期的系统的教育,对儿童的社会行为的模塑在现代社会中是无以替代的;其次,学校的重要性还在于它有着独特、完整的机构,它是社会的雏形。