武夷山市60年变迁

武夷山百年历史调研报告

武夷山百年历史调研报告武夷山是福建省著名的风景旅游胜地,拥有着悠久的历史和文化底蕴。

本次调研旨在了解武夷山的百年历史,探寻其发展的脉络,揭示其独特的文化魅力。

一、武夷山的历史传承武夷山的历史可以追溯到三国时期,当时的武夷山被列为魏国的屏障。

随后,唐朝时期,武夷山成为了道教的圣地,一些著名的道家学派在此发源。

明清时期,武夷山逐渐发展成为一座文化名山,诗人、文人墨客纷纷来此游览观光,留下了大量的诗词和文学作品。

二、武夷山的自然环境武夷山位于福建省北部,地形多山,山势险峻,以玉女峰为最高峰。

其地处亚热带季风气候区,气候温和湿润,四季分明。

武夷山有着丰富的植被资源,茶树、竹子和柏树等植物在此生长繁盛,构成了独特的自然景观。

此外,武夷山还拥有丰富的水系资源,九曲溪、大王溪都是其著名的水系。

三、武夷山的文化景观除了自然景观外,武夷山还有着丰富的文化景观。

首先是梦笔谷,梦笔谷是武夷山著名的文化遗址,以其源远流长的书法文化和独特的岩刻艺术而闻名。

在这里,游客可以欣赏到各种精美的书法作品,感受到书法艺术的魅力。

其次是茶文化,武夷山是著名的“乌龙茶”产地,乌龙茶是我国传统的名茶之一,代表了武夷山的茶文化。

此外,武夷山还有着众多的古刹和寺庙,如玉女庙、天心宫等,这些寺庙见证了武夷山的宗教文化。

四、武夷山的旅游发展近年来,武夷山的旅游业发展迅猛,成为福建省的旅游名片之一。

据统计,每年有数百万的游客来到武夷山观光旅游。

为了迎接游客的到来,武夷山进行了一系列的旅游设施建设和环境提升工作,如修建观光索道、旅游购物中心等。

同时,也积极推动文化遗产保护和旅游资源优化配置,使得武夷山的旅游发展更加可持续。

五、武夷山的挑战与展望随着旅游业的快速发展,武夷山也面临着一些挑战。

首先是生态环境的保护,由于游客数量的增加,一些自然景区的生态环境受到了破坏。

其次是传统文化的保护,随着旅游业的发展,一些传统文化元素可能被商业化过度,失去了原有的魅力。

武夷山-大红袍旅游景区案例

武夷国际创意城、梅溪流域 柳永湖旅游综合开发、下梅 文化旅游综合开发项目、

目的地角色以“景区+城镇”和“度假区+城镇”为核心的发展向涉及各乡镇的旅游城市转变 旅游产业化深入开发,延长体验时序 形成了“茶的种植生产—茶叶加工销售—茶主题山庄—茶博馆—茶文化节庆—茶文化山水实景演出”的茶产业链深化开发。 注重与全民参与旅游的意愿相结合 从以旅游产业为支柱向以现代服务业为支撑转变推进

随着新农村建设和城镇化的推进,武夷山目前基础设施完善,水、电、讯、路及有线电视网络布局合理,已建成各类宾 馆、酒店130家,床位1.37万张;武夷山度假村、夷景花园、高尔夫球场、娱乐城、康复医疗保健中心、太阳城购物广场 等已建和在建配套服务项目,规划中的旅游接待区已经形成。

1

提升阶段:1999-现在

1999年,以世界文化与自然双遗产身份列入 《世界遗产名录》,景区周边项目建设加速 开发;2010年印象红袍中国茶文化大型山水 实景演出正式演出。

类型

建成

在建乐茶城、大红袍 山庄、印象大红袍 山水实景演出;

武夷山山岳型旅游发展经验借鉴

自驾游营地、凯捷岩茶城、香榭丽舍、 滨江景观大道、下梅旅游综合体、数字 茶博馆、凯捷岩茶城、武夷山体育运动 中心、海洋极地公园;紫阳古城

武夷山-大红袍旅游景区 从单一景区独大到多产品协同发展,以大红袍为媒介,成功实现旅游转型。

武夷山旅游发展历程演变

起步阶段: 1978-1990年

旅游规划起步,宗教旅游、生态观光为主, 1982年为国家第一批重点风景名胜区。

发展阶段:1990-1999年

1990年开始兴起岩茶节等节庆活动,1992 年成为首批国家旅游度假区,各色酒店兴起, 成为度假区主要载体,专项旅游兴起。

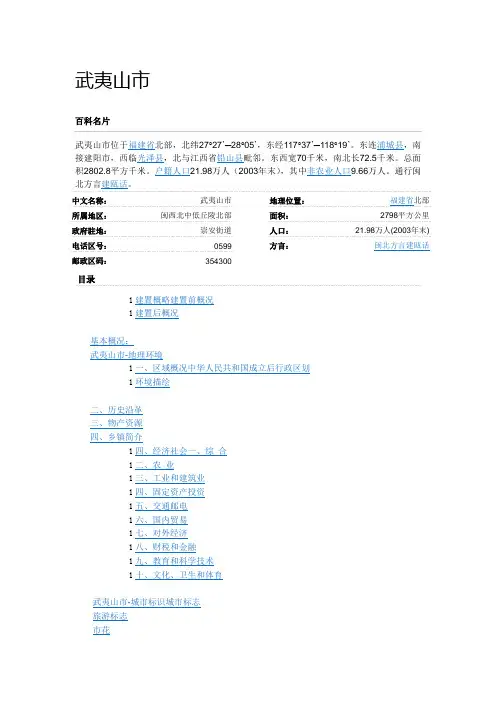

武夷山市概括

武夷山市百科名片 武夷山市位于福建省北部,北纬27°27’─28°05’,东经117°37’─118°19’。

东连浦城县,南 接建阳市,西临光泽县,北与江西省铅山县毗邻。

东西宽70千米,南北长72.5千米。

总面 积2802.8平方千米。

户籍人口21.98万人(2003年末) ,其中非农业人口9.66万人。

通行闽 北方言建瓯话。

中文名称: 中文名称: 所属地区: 所属地区: 政府驻地: 政府驻地: 电话区号: 电话区号: 邮政区码: 邮政区码: 武夷山市 闽西北中低丘陵北部 崇安街道 0599 354300 地理位置: 地理位置: 面积: 面积: 人口: 人口: 方言: 方言: 福建省北部 2798平方公里 21.98万人(2003年末) 闽北方言建瓯话目录 1 建置概略建置前概况 1 建置后概况 基本概况: 武夷山市-地理环境 1 一、区域概况中华人民共和国成立后行政区划 1 环境描绘 二、历史沿革 三、物产资源 四、乡镇简介 1 四、经济社会一、综 合 1 二、农 业 1 三、工业和建筑业 1 四、固定资产投资 1 五、交通邮电 1 六、国内贸易 1 七、对外经济 1 八、财税和金融 1 九、教育和科学技术 1 十、文化、卫生和体育 武夷山市-城市标识城市标志 旅游标志 市花市树 武夷山市-物产资源 旅游 武夷山市-民族宗教 武夷山市-民俗活动枫坡独特拔烛桥 蜡烛会和柴头会 喝茶俗 喊山与开山 武夷山市-特产展开建置概略建置前概况后唐(923~936)时,现属武夷山市的区域原归建州建阳县管辖。

官至左千牛 卫上将军的邑人彭迁归隐后,召集乡人在现名为崇阳溪之东的潺口开荒垦田,凿湖筑 坡,凡90处,灌田2000余顷,命名为新丰乡。

这是崇安县最早的建置雏形。

为此, 新丰乡现仍为崇安县的民间泛称。

以后,彭迁之子彭汉为台州军事判官,于闽王永隆 三年(941)上书闽王王曦,改新丰乡为温岭镇。

福建革命老区

红色记忆——中央苏区范围一半以上在福建这是一片鲜血染红的土地,这是一段激情燃烧的岁月。

忘不了彪炳史册的古田会议。

1929年12月,在上杭古田一座古朴的四合院里,毛泽东、朱德、陈毅等120多位代表济济一堂,在这里举行红四军党的第九次代表大会,选出以毛泽东为书记的红四军新的前敌委员会,奠定了“党指挥枪”的建军原则,成为我党我军建设史上的里程碑。

大会一致通过《古田会议决议》,提出用无产阶级思想建设党,通过加强党的领导,加强思想政治工作,建设一支真正的人民军队。

古田会议决议由此成为建党建军的纲领性文献。

可以说,中国革命成功从这里开始,胜利从这里开始。

忘不了长征路上的福建子弟。

据统计,福建全省先后有10多万人参加红军,近3万人参加了长征,占中央红军长征总数的三分之一多。

在湘江战役中,红34师3个团近6000名福建子弟兵,作为断后阻击部队,为掩护中央机关和主力红军安全过江,与数十倍于己的强敌展开殊死搏斗,绝大多数壮烈牺牲,成为长征途中最悲壮的一幕。

长征胜利到达陕北时,近3万名福建子弟仅剩下2000余人,这意味着长征路上平均每一里地就有一名福建子弟兵为国捐躯。

如果没有他们的英勇献身,如果没有成功突破湘江,中国革命历史将可能改写。

忘不了艰苦卓绝的南方三年游击战争。

中央主力红军长征后,留在福建坚持斗争的红军和游击队,独立领导和坚持了艰苦卓绝的三年游击战争,建立了闽西、闽北、闽东、闽中、闽赣边、闽粤边6块游击根据地,占当时南方游击根据地的三分之一,被赞为“撑起了南方三年游击战争的一角天”。

同时,福建老区人民也因此付出了巨大牺牲,以致被敌“清剿”的区域内到处出现“无不焚之屋,无不伐之树,无不杀之鸡犬,无遗留之壮丁,闾阎不见炊烟,田野但闻鬼哭”的惨景。

据统计,1935年,福建人口比1934年锐减55.27万人。

……据不完全统计,在长期的革命斗争中,福建老区被敌人杀光捣毁的革命基点村2841个;6万多名共产党员、红军战士光荣牺牲;被杀害和摧残致死的老区群众约50万人。

世界遗产福建武夷山

世界遗产福建武夷山福建武夷山是我国著名的世界遗产地,其独特的自然风光和悠久的历史文化吸引了许多游客的关注。

本文将介绍武夷山的起源与发展、特色景点以及历史文化底蕴等内容,带领读者领略这一壮丽山水间的魅力。

一、武夷山的起源与发展武夷山位于福建省南部,素有"吴松之属"的美称。

据历史记载,武夷山最早的定居者可以追溯到公元前168年的汉朝时期。

在隋唐时期,武夷山成为儒家文化的发源地和道教的中心,对于中国的文化发展起到了重要的促进作用。

随着历史的演进和社会的发展,武夷山逐渐成为一处重要的旅游胜地,为福建省的经济发展做出了巨大贡献。

二、武夷山的自然景观武夷山地处东南沿海地区,其优美的自然景观令人叹为观止。

首先,武夷山以其壮丽的山峦和峻险的岩峰而闻名于世。

茂密的森林、千姿百态的瀑布以及独特的峡谷等自然景观构成了武夷山特有的山水画卷。

其次,武夷山拥有丰富的植被资源,其中最为著名的是武夷岩茶。

武夷岩茶以其特殊的生长环境和独特的制作工艺而享誉国内外,是中国六大茶类之一。

此外,武夷山还拥有世界上最大的天然杉树群落,被誉为“东方的亚马逊”。

三、武夷山的特色景点武夷山以其丰富多样的景点而吸引着大批游客的到访。

首先,灵川岩是武夷山最具代表性的景点之一。

灵川岩位于九曲溪河中段,以奇峰异石和清澈的山泉而著名。

其次,大红袍是武夷山的一处重要的茶文化景点。

大红袍是武夷岩茶中的上品,具有独特的口感和香气,被誉为“一壶高尚”。

此外,武夷山还有贡院古建筑群、玉女峰等诸多景点,每年吸引了众多国内外游客的光临。

四、武夷山的历史文化底蕴武夷山拥有悠久的历史文化底蕴,既有古代文化的积淀,又有近现代历史的见证。

首先,武夷山是中国独特的儒释道三教文化交融之地。

自古以来,武夷山就是一处重要的儒家学派发源地,吸引了无数文人墨客的前来研习和踏勘。

其次,武夷山还是中国茶文化的重要发源地之一。

作为武夷山的代表性产品,武夷岩茶在茶文化的发展中扮演着重要角色。

改革开放以来武夷山取得的伟大成就习作

改革开放以来武夷山取得的伟大成就习作改革开放40年来,武夷山市紧紧围绕建设国际旅游度假城市和加快绿色发展目标,走环保立市、旅游兴市、经济强市、开放富市之路,全市经济和社会发展实现了历史性的飞跃,综合经济实力持续增强,经济结构不断优化,社会事业快速发展,民生水平明显提升。

一、国民经济快速发展,综合实力明显增强40年间,国民经济快速增长,经济总量迅速增加。

2017年,全市地区生产总值(GDP)164.49亿元,比1978年的5107万元净增加163.98亿元,是1978年的321.1倍(不考虑物价因素,下同),年平均增长11.5%。

其中一、二、三次产业增加值分别为26.82亿元、66.66亿元、71.02亿元,分别比1978年增长110.5倍、551.7倍和474.0倍。

人均地区生产总值由1978年的313元提高到2017年的69848元,增长222.2倍,年均增长10.7%。

财政总收入突破10亿元大关,达10.93亿元,比1978年增长250.3倍,年均增长15.2%,地方财政收入8.02亿元,比1978年增长183.3倍,年均增长14.3%。

国民经济的快速增长,经济总量的迅速增加,使武夷山市在全省的经济地位明显提高,2005、2006年连续被评为“福建经济发展十佳县市”,名列第4。

1978-1990年,武夷山从传统农业县向旅游业发展转变,特别是1989年武夷山撤县设市,给武夷山带来新的发展机遇,一产比重下降,三产比重上升,三次产业结构比例由1978年47.1:23.6:29.3调整为1990年的46.2:22.1:31.7;1991-2000年,市政府正式开始实施“旅游兴市”的发展战略,三产比重提高最快,2000年三次产业结构调整为25.3:23.5:51.2;2001-2017年,全市实施“突出工业、突破工业”发展战略,二产比重提高较快,2017年三次产业结构比例为16.3:40.5:43.2。

世界遗产地武夷山旅游发展历程及旅游发展模式研究

世界遗产地武夷山旅游发展历程及旅游发展模式研究武夷山是位于中国福建省武夷山市的一片风景秀丽的山区,被联合国教科文组织列为世界文化与自然双重遗产地。

武夷山作为中国第一个获得世界遗产地认定的山区,其旅游发展历程和旅游发展模式备受人们关注。

武夷山自古以来就被誉为“人间仙境”,其自然环境与人文景观相得益彰,形成了独特的旅游资源。

早在唐代,武夷山就成为了文人墨客及隐士寻求灵感与修行的圣地。

随着时间的推移,武夷山逐渐被更多的人认识和关注,旅游业开始逐渐兴起。

20世纪60年代后,随着交通网络的不断完善和旅游业的发展,武夷山开始吸引越来越多的游客。

特别是自1982年被列为国家级自然保护区以来,武夷山的旅游发展进入了新的阶段。

在旅游发展的过程中,武夷山注重保护山水环境,弘扬传统文化。

他们注重发展生态旅游,将保护环境作为首要任务,积极推行生态修复,加强资源保护,限制游客数量,控制建设规模,确保旅游业与自然保护相协调。

同时,他们也注重提升旅游品质,打造高端旅游产品,通过举办各种文化节庆活动,如武夷山茶文化节、武夷山歌山龙舟嘉年华等,吸引各类游客。

此外,他们还积极开拓国际旅游市场,通过与海外旅游机构合作,推广武夷山旅游,吸引国外游客。

武夷山的旅游发展模式也备受研究者的关注。

其成功的经验主要体现在以下几个方面。

首先,注重可持续发展。

武夷山注重生态保护,通过加强资源保护和生态修复,确保旅游业可持续发展。

他们以生态为核心,实行严格的资源管理和环境监测,推动了旅游业的可持续发展。

其次,注重文化传承。

武夷山以文化为基础,通过举办各种文化活动和修缮古建筑,传承和弘扬了武夷山的传统文化,提升了游客的观光体验。

再次,注重品牌打造。

武夷山将品牌建设作为重要的工作,做好武夷山旅游形象的宣传和推广,为武夷山赢得了良好的口碑和知名度。

最后,注重国际交流。

武夷山积极与国际旅游机构合作,在国际市场上推广武夷山旅游。

通过举办国际旅游交流会议和参加国际旅游展览,他们与国外旅游机构建立了长期的合作关系,吸引了更多的国外游客。

武夷山介绍

武夷山介绍武夷山名称之由来,说法颇多,究竟为何取名武夷山,目前学术界尚无定论。

但流传最广、最普遍的说法是:相传,唐尧时代的长寿老翁彭祖在这里开山治水,彭祖成仙升天后,他的两个儿子彭武和彭夷继续带领百姓开岭拓荒,把这里的山山水水装点成人间仙境,百姓们从此过上了安宁幸福的日子。

人们为纪念这一对开山有功的兄弟,称这里为“武夷山”。

也传,此地为古越族首领武夷君栖息之地,故名武夷山。

武夷山市位于福建省西北部、闽赣两省交界处,介于东经117°37′22″--118°19′44″、北纬27°27′31″--28°04′49″之间,属中亚热带地区。

前身为崇安县,建置于北宋淳化五年(公元994年),1989年8月经国务院批准撤县建市,是一个以名山命名的新兴旅游城市。

武夷山风景秀丽,历史悠久,人文荟萃,素有“碧水丹山”之誉。

全市土地总面积2798平方公里,总人口22万人,辖3镇、4乡、3个街道、5个国有农茶场、115个行政村,境内拥有首批国家重点自然保护区、国家风景名胜区、国家旅游度假区、国家一类航空口岸、全国第4批重点文物保护单位——城村古闽越王城遗址。

1998年7月,被评为中国首批优秀旅游城市;1999年12月,被联合国教科文组织批准列入《世界遗产名录》,成为我国第4处世界文化与自然“双遗产”地之一。

2000年,被评为全国首批4A级旅游区,2002年被列入中华十大名山。

天高地迥,岁月悠悠。

武夷文化源远流长,光辉灿烂。

新石器时代,古越族在这里创造了令人惊叹的架壑船棺、虹桥板等罕世奇观;西汉时期,闽越王在武夷山建造王城,使武夷山成为江南一带政治、经济、文化的中心,现已挖掘出土并向游人开放的全国重点文物保护单位——武夷山城村古汉城遗址,占地48万平方米,是江南一带保存最完整、出上文物最多的汉代古城,也是中国南北文化交融的历史见证。

此外,宋代武夷文化更是集一时之盛,儒、释、道三教同山。

地理:《世界自然文化双遗产武夷山》(人教版八年级上)

地理:《世界自然文化双遗产武夷山》(人教版八年级上)自然遗产:第四纪冰川的避难所在我们的地球经历第四纪冰川时候,地球上被称为古生物系的动植物大部分都灭绝了。

但在武夷山,经过地质学家多次考察,都没有发现第四纪冰川的痕迹。

他们判断,正因为武夷山复杂的地形和地貌所形成的独立气候条件,使一些植物和动物躲开了灾难而繁衍下来。

最早到武夷山收集生物标本的是英国的园艺学者福琼。

1848年他受英国东印度公司的雇用来华收集茶种和茶树苗。

1849年5月,福琼来到武夷山,他几乎忘了自己的任务,这里有许多他从来都没有见过的植物、鸟类和昆虫。

福琼带着有限种类的植物返回欧洲后,中国武夷山有大量稀有物种的消息,引起了西方生物界的极大关注。

1873年,法国传教士谭微道在武夷山进行了大规模的生物考察和标本的采集,并将这些标本运回法国,至今仍在巴黎自然博物馆中收藏着。

英国、美国等国家的生物学者、标本商相继在武夷山地区采集了大量标本。

武夷山不断发现新物种,特别是昆虫。

武夷山,是一块野生动植物避难的场所,是全世界最好的生产动植物模式标本的圣地。

这里的鹅掌楸是一种生活在第三纪的古老树种,它在北美大陆同样也存活着,科学家们由此而得出了北美大陆与欧亚大陆原本相连的结论。

这里还有一种不冬眠的蛙,它的嘴边长着两个特别坚硬的角刺,当地村民称它为“角怪”,最近,专家给它起了一个学名,叫“崇安髭蟾”,它也是蛙类,但是它的蝌蚪要经过两个冬天才能变成小角怪。

金斑喙凤蝶是世界凤蝶科中最珍稀的蝴蝶品种。

目前,全世界找到的标本,不足20只,其中有4只是在武夷山发现的,它被列为国家一级保护类的昆虫。

如今仍有200多种蝴蝶在武夷山繁衍着后代。

武夷山坐落在福建和江西省的交界处,这里众多的山峰和峡谷构成了非常复杂的地形,它也是我国600多处丹霞地貌中发育最为典型的地区之一。

文化遗产:深厚的文化底蕴在武夷山市的朱子巷旁,著名的宋代理学大师朱熹从14岁定居武夷山直到71岁去世,一住就将近60年。

“三转变”打造美丽武夷山

“三转变”打造美丽武夷山作者:暂无来源:《经济》 2013年第5期文/本刊记者刘惠兰通讯员金文莲阳春四月,武夷山依然以其摄人心魄的秀美、灵动和中国画似的大自然美深深吸引着游客。

然而,人们尚且不知,在这山水脚下,武夷山市正发生着历史性变化:以“打造国际旅游度假城市”为目标,全力实施“三大转变”,即从自然观光旅游向休闲度假旅游转变,从旅游景区向旅游城市转变,从以旅游业为支柱向以现代服务业为支撑转变。

通过“三大转变”战略,一个与武夷山水绝美景色匹配的国际旅游度假城将会以独特的美丽展现新姿。

早在1999年12月,武夷山就被联合国教科文组织批准列入《世界遗产名录》,成为世界文化与自然“双遗产”,是全国首批5A级风景旅游区。

武夷山市,因旅游而设,究竟该怎样实现因旅游而兴、而优、而久,让武夷山水的优势更优,实现科学发展,提质增效呢?2011年7月,在武夷山市的第十二次党代会上,市委、市政府明确提出了“以现代服务业为突破,加快转变经济发展方式”的发展思路。

其核心的内容就是抓住福建省加快建设武夷新区、武夷山交通条件发行巨变的两大机遇,加快“三个转变”。

南平市委常委、武夷山市委书记梁伟新告诉记者:“‘三个转变’的核心是促使武夷山从一个旅游度假景区向国际旅游度假城市转变。

一个国际旅游城市的发展,必须有先进的现代服务业作支撑、有全民素质的提升和文明文化环境作为内涵。

而从农业经济一步跨越到以旅游业为主的武夷山市,存在着先天不足的致命问题,那就是工业化的缺失带来的观念落后、商品意识不强、小农意识严重、城市规划意识不强等问题。

而这些都是与国际旅游度假城市格格不入的。

”据悉,2012年,武夷山市接待游客724.38万人次、旅游总收入123.54亿元,分别同比增长14.03%、15.92%。

尽管成绩骄人,但他们在“转型求变”的深入思考中还是明显看到了自身的短板。

“随着游客旅游度假消费方式的转变,特别是武夷山即将于明年秋季开通高铁,进入武夷山的游客将大量增加,如果还仅仅停留在一个旅游景区的基础上,武夷山水的稀缺资源优势将无法得到最大化的发挥。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

武夷山市60年变迁60年,对于茫茫历史长河来说,只是弹指一挥间,而在这一挥间,武夷山市却脱胎换骨、翻天覆地,从一个只有6.95万人的山区农业小县发展成为一个22.67万人,集世界自然与文化遗产、国家级自然保护区、国家重点风景名胜区、国家旅游度假区、中国优秀旅游城市和国家一类航空口岸等十几项世界级、国家级品牌于一身,在国内外有较高知名度的新型旅游城市,并正朝着海峡西岸国际性游度假城市迈进。

1949年,崇安县全县工农业总产值仅428万元,国民收入466万元,财政收入60万元。

中华人民共和国成立后,经过三年国民经济恢复时期,解放了生产力,产值逐年增加。

到l952年底,全县工农业总产值740万元,年递增14.94%;国民收入740万元,年递增l2.29%;财政收入81万元,年递增l0.52%。

之后,在四个“五年计划”期间,虽有挫折,但崇安县国民经济整体呈发展趋势。

至1978年,全县工农业总产值6496万元,年均递增6.36%;国民收入5107万元,年均递增7.44%;财政收入435万元,年均递增7.O7%。

改革开放以后,崇安县进入经济发展的快车道,各项事业同步发展。

至1989年,全县工农业总产值32118万元,其中农业年均递增6.O7%,工业年均递增ll.77%;国内生产总值23447万元,年均递增8.16%;财政收入2200.1万元,年均递增9.42%。

l989年12月,经国务院批准撤销崇安县设立武夷山市,市委、市政府根据武夷山市的具体情况,制订了“以山兴市”、“追赶跳跃,旅游兴市”的发展战略,按照“新区突破,中部崛起,周边接轨,全面开放”的要求,积极构建旅游经济新框架,以“武夷速度”、“武夷效益”形成新的经济布局,国民经济各项指标出现超常规的增长。

经济总量和实力持续提升,投资环境日益完善,社会各项事业协调发展,人民生活水平普遍提高。

2008年,全市工农业总产值420160万元,其中农业年均递增6.4%,工业年均递增l3.7%;国内生产总值493920万元,年均递增9.6%;财政收入43286万元,年均递增11.8%。

旅游事业飞速发展,三区建设日新月异武夷山旅游资源得天独厚,但历史上武夷山旅游均处于原始状态,没有专门的相关机构。

十一届三中全会后,武夷山旅游建设才进入崭新的时期,1979年4年,建立武夷山国家级自然保护区,l980年2月,建立武夷山国家风景名胜区,1992年lo月,建立武夷山国家旅游度假区,武夷山的旅游开发、保护管理和接待服务走上经常化、规范化、科学化的轨道,旅游业迅速发展。

武夷山自然保护区先后被列为世界生物圈保护区、具有全球保护意义的A级保护区、中国陆地生物多样性保护的11个关键地区之一等,1999年12月,与武夷山风景名胜区一起以自然与文化双遗产列入《世界遗产名录》,成为我国仅有的一个既是世界生物圈保护区,又是世界遗产保留地的保护区。

武夷山国家风景名胜区先后被国家建设部、旅游局、国土资源局、中央文明办等授予全国文明风景旅游区、国家5A级旅游区、中华名山、最受群众喜爱的中国十大风景名胜区、最佳资源保护的中国十大风景名胜区等,成为中国著名风景名胜区。

武夷山国家旅游度假区基础设施日臻完善,区内旅游接待、娱乐、商贸服务成龙配套,成为武夷山接待海内外游客的主要集散地。

丰富的旅游资源,良好的旅游环境,优质的旅游服务,赢得海内外游人的青睐。

至2008年底,全市拥有旅行社60多家,宾馆酒店250多家其中星级宾馆39家(五星级1家,四星级6家,三星级l4家)。

全市旅游从业人员2万余人,约占全市总人口的9%。

旅游接待总人数从l978年的3.6万人次猛增到566.64万人次,增长l56倍,年均增长l8.4%,接待境外游客由1978年的0.O2万人次增加到23.63万人次,增长l l80倍,年均增长26.6%;旅游总收入由l978年的0.036亿元,增长到26.97亿元,增长748倍,年均增长24.7%。

占GDP比重由1978年的7.1%上升到54.6%。

旅游已成为武夷山市国民经济发展的生要主柱,成为最有特色的产业。

农村经济持续发展,武夷岩荼名扬中外.武夷山市自然条件适宜农、林、经济作物和牧渔业的发展,但历史上由于封建社会制度的束缚,经济单一,农业生产长期处于落后状态。

1949年,农业总产值仅346万元。

中华人民共和国成立后,中共崇安县委、县人民政府发动农民艰苦奋斗,开展土地改革,组织农民互助合作,走农业集体化的道路,推广农业科学技术,生产力逐步提高,农业结构趋向合理。

1978年,农业总产值3787万元,30年平均年增长6.07%。

十一届三中全会后,农村全面推行家庭联产承包责任制,开放农产品统购销市场,全理调整家业种养结构,扎实推进新农村建设,落实各项支农惠农政策,推动了农村经济走向更快的发展道路。

至2008年,农林牧渔总产值完成l7.1l亿冠、是l978年的45.2倍,30年平均年增长6.72%。

武夷茶历史悠久,历史上几经兴衰。

l949年,茶叶种植面积仅8700亩,产茶58吨。

新中国成立后,武夷茶经历了1950一1959年的快速恢复和1960—1978年的缓慢发展阶段,至l978年,茶叶种植面积24596亩,当年采摘面积l4815亩,产茶325.2吨,是1949年的5.6倍。

改革开放以后,茶业发展迅速,至l989年,茶叶种植面积达40134亩,当年采摘面积31896亩,产茶955.98吨,是1978年的3倍,年均增长l0.3%。

撤县建市后,市委、市政府采取一系列措施,实施岩茶工程,种植面积不断增加,茶叶质量不断提高。

2002年3月,国家质检总局批准将武夷岩茶列为国家原产地域保护产品;同年4月,国家质检总局发布《武夷岩茶》强制性国家标准(GBl8745~2002);2003年,武夷山市获国家文化部“中国茶文化艺术之乡";2005年11月,武夷山市获“全国三绿工程茶业示范县"称号;2006年,武夷岩茶(大红袍)制作技艺被确认为首批“国家非物质文化遗产代表作",并正申报世界非物质文化遗产;“武夷山大红袍”和“正山小种红茶"证明商标先后获国家工商总局商标局核准注册;武夷岩茶多次获国家级金奖;武夷山正山小种红茶、乌龙茶先后获有机茶认证……至2008年,茶叶种植面积达116904亩,当年采摘面积lll724亩,产茶8918吨,年均增长8.9%。

全市有大小茶厂200多家,茶叶从业人员达3万多人,约占全市人口的13%。

茶叶成为武夷山市主要经济作物之一,也是福建省重要出口商品之一。

规模工业从无到有,新区建设成效显著1949年,崇安县仅有小型工厂和作坊l0家,从事手工作业,全年总产值81.6万元(按1952年不变价)。

中华人民共和国成立后,对手工业、私营工商业进行社会主义改造,逐步形成国营:-集体为主的工业体系。

l978年,全县有工业企业93家,总产值2709万元(1970年不变价)。

改革开放后,逐步建立起计划调节与市场调节相结合的社会主义商品经济体制和运行机制,工业企业开始实行承包经营体制,给企业增添活力和效益。

至1989年,全县有工业企业144家,总产值18325万元(按现行价),首次超过农业总产值。

撤县建市后,工业不断加大改革力度,扩大企业自主权,逐步改变工业生产靠资源、初加工、低产值的局面,有效地培育工业发展的新增长点。

特别是进入新世纪以来,通过实施“项目带动”和“突出工业、突破工业”战略,工业发展空间得到大幅度拓展,全市工业进入黄金发展时期,逐步形成森林、制茶、电力、食品、轻纺、建材、旅游工艺品七大行业为主体的工业体系,国有、集体、私营、“三资”企业共同发展的局面。

2008年,全市有工业企业589个,其中规模以上工业企业74个。

全社会工业总产值完成24.90亿元,是l978年的91.9倍,是1989年的l3.6倍,占工农业总产值的59.3%。

其中,规模以上工业完成产值20.31亿元。

2003年5月成立的武夷新区,规划面积约30平方公里,分仙店工业园区、创意产业园区和闽台农业合作区三大功能区。

至2009年6月,新区工业园区已有入园企业38个,总投资9亿元,其中已投产企业25个,在建企业13个。

入园企业有竹木加工、食品加工、纺织加工、机械制造、塑料制造、生物制药等类型企业,其中投资l000万元以上企业35个。

2008年,新区产值53176万元,税收1295万元,用工1800人,成为武夷L11市新一轮创业发展的重要经济增长点。

基础设施不断完善,交通网络四通八达1952年以前,崇安县几乎没有基本建设投资。

l952年,人民政府才开始对基本建设项目投入资金,当年完成1.74万元。

随后,逐年增口,至l978年,基本投资增加到523.24万元,是l952年的300倍,年均增长24.54%,城乡建设发生巨大变化,土地使用和环境保护走上规范化、法制化的轨道。

改革开放以后,县委、县政府加大对基本建设项目的投入,至1989年,基本建设完成投入1489万元,年均增长20.O%。

撤县建市后,城乡基本建设出现前所未有的高潮,先后建成崇东大桥,拓宽改造市区街路,兴建城乡农贸市场和自来水;扩建武夷山机场以及铁路、程控电话、有线电视、乡村公路硬化、新农村建设、高速公路等一系列基本建设工程。

1990--2008年,l9年累计完成基本建设投资265.7亿元,是前40年总合的87.22倍,年均增长24.2%。

中华人民共和国建立之初,崇安县仅有兴田至分水关一条公路,全长77.5公里。

1956年,开始大规模修建县乡公路,l960年,实现社社通公路,至1978年,全县公路通车里程达593.46公里,是l949年的7.66倍。

改革开放以后,公路发展更加迅速,至2008年,全市有公路总里程达1020公里,实现村村通公路。

浦(城)南(平)高速建成通车,武夷山境内设兴田、五夫两个两口;邵武至武夷山、宁德至武夷山的高速也相继开工建设。

1991年,经中央军委、国家计委、总参谋部批准,将始建于l958年的武夷山空军二级后备机场扩建为民航4C机场。

1993年投入使用。

至2009年6月,机场已开通武夷山至厦门、北京、上海、广州、深圳、长春、西安、武汉、沈阳、昆明、香港和澳门等28条国内和地区航线,航线布局以大中城市为轴心,辐射周边地区,东南形成网络,西北向纵深发展。

至2008年,祝场共安全保障航班6171架次,运送旅客56.51万人次,旅客吞吐量年均增幅15%,货邮吞吐量3706吨。

其中年旅客吞吐量在全国民航机场排名一直保持在前50位左右,被誉为是华东地区投资最省,效益最好,发展速度最快的机场之一。

1993年11月,经国家计委批准,纵贯武夷山的横(峰)南(平)铁路正式动工兴建,武夷山设区段站。