八年级语文下册第四单元第16课《云南的歌会》教案(新版)新人教版(1)

初二语文教案-语文八年级下人教新课标第16课《云南的歌会》说课稿 精品

语文八年级下人教新课标第16课《云南的歌会》说课稿尊敬的各位评委老师:你们好!我今天说的课题是《云南的歌会》。

下面我从四个方面说这堂课的设计:一、教材分析:人教版初中语文八年级下第四单元第一篇《云南的歌会》,出自我国现代著名作家沈之手。

作者用他精妙的文笔描绘了三种不同场面的民歌演唱。

在歌会的大标题下,描绘了三个场合中歌唱的情景,对每一场面的描写都有各有特色,三个场合中在内容上有侧重,在写法上也各不相同。

文章字里行间洋溢着对自然、对人、对艺术的品味与赞赏。

学习这篇文章不仅能够感受到云南少数民族的淳朴古老的歌会形式,蕴含着浓郁的民间文化气息。

本课的教学目标是:1、学习人物描写、环境描写、场面描写。

2、朗读、揣摩、品味文章语言,感受文章浓郁的乡土气息。

3、探寻并领略民族风情,热爱民俗文化。

这三个教学目标的设置符合学生的认知规律。

根据本单元的教学目标、学习重点,并结合学生实际,确定本节课的训练重点、难点是:1、学习人物描写、环境描写、和场面描写。

2、揣摩品味文章语言,感受文章浓郁的乡土气息。

二、说教法:古希腊学者普罗塔戈说过:“头脑不是一个要被填满的容器,而是一束需要被点燃的火把。

”为了达到目标、突出重点、突破难点、解决疑点,根据素质教育和创新教育的精神,再结合本篇课文的实际特点,确定本节课教法的指导思想是:想方设法引起学生注意,引导他们积极思维,热情参与,独立自主地解决问题。

具体做法如下:1情景设置法——激发感情,引起兴趣。

2提问法——逐步引导,逐渐深入。

3点拨法——展开联想,拓展思路。

其中点拨法是最基本的方法。

所谓点拨法,就是在关键处,进行恰到好处的启发引导,让学生展开联想,拓展思路,把问题引向深入,高质量地完成课堂教学任务。

可以说,点拨法是开启学生智慧,点燃思维火花,提高教学效率的一把金钥匙。

三、说学法:一个优秀的的老师不只是奉献,更重要的是教会学生发现真理。

因此教会学生学会学习已经成为课堂教学的重要任务。

八年级语文下册16.云南的歌会教案新人教版

云南的歌会教案一、教学目的:了解云南的歌会,感受本地浓郁的民族风情。

朗诵,品味,拓展延伸,加深对课文的理解。

引导学生感受作者对自然,对人,对艺术的品位与赞赏。

鼓励学生关注生活,欣赏生活,酷爱生活。

二、教学重点:理解课文所写的三种场合中唱歌的不同情境,体会内容和写法的上的不同。

三、教学难点:琢磨语言,品味文中人物描述和场景描述的妙处。

四、教法设计:指导阅读,在阅读中归纳文章内容五、学法指导:探讨研读讨论六、教具利用:常规七、课时安排:两课时八、板书设计九教学步骤及内容:第一课时1导入在云南一些少数民族聚居的地域,每逢集会或节日,人们聚集在一路,即兴歌唱,彼此问答,游戏传情。

这种古老的歌会形式,蕴涵着浓郁的民间文化气息,自然引发了作者浓厚的兴趣与由衷的赞赏。

作者简介:沈从文(1902~1988)苗族,湖南凤凰人,历任武汉大学、青岛大学、西南联大、北京大学教授,<大公报>文艺副刊编辑,中国历史博物馆文物研究员,中国社会科学院历史研究所研究员。

在散文、小说创作和古代衣饰研究方面均取得很大成绩,代表作有小说集(边城>、散文集《湘行散记>、论著<中国古代衣饰研究>。

2阅读课文,整体感知学生复述文中描画的三个场合中唱歌的情景。

3学习课文(1)指定学生甲朗诵1~3段。

(2) 归纳第一段:引出歌会地方。

4讨论并归纳第二段的中心内容。

分析:“这是类别开生面的场所……却互不见面”“唱的多是情歌酬和……随口而出。

”“在场的既多内行……解口渴去了”争辩后归纳:写歌会的场所、方式、输赢的情况。

引导学生采用自主、合作、探讨的学习方式,发表自己的观点。

5小结了解文章描述的别开生面的云南歌会,表现了云南人民无穷趣味的生活,给读者崭新的视野。

第二课时1温习旧课听写词语,并用其中的三个词语口头造句。

蹲踞酬和熹微譬喻淳朴即物起兴旁征博引悠游自在龙吟凤哕2继续学习课文(1)朗诵三~五段师生点评朗诵情况。

八年级语文下册 第四单元 第16课(云南的歌会)教学设计 新人教版 教案

多媒体出示上下文对比阅读,让学生通过对比朗读,体会抓住地域以及人物特点进行描写的好处。

赏读文章,多媒体出示赏读要求,让学生掌握一定的赏读方法。

多媒体出示山寨传歌的图片,体会场面的盛大,标注关键字提出问题让学生进行朗读探索。

多媒体出示作者相关资料,走进作者内心,深入了解文章。

学生通过朗读2-3段,说出感觉到“生面别开”的地方,如场所,如对歌形式。

通过品读对年轻女子动作、神态、外貌描写的句子,感受歌会中女子的健康自然,优美。

对比阅读原文和修改文,说感受,学习抓住人物特点来刻画人物的方法,并通过赏读,发现对歌侧重于描写对歌的人,感受某某的歌会山野对歌之美。

学生以小组为单位分享自己的赏读体会,并根据自己的理解读一读,说说感受,畅所欲言,在漫谈景之美中感受到山路漫歌的自然,淳朴本色。以小组交流,汇报展示的方式进行赏读,其他小组及时进行补充。

通过盛会重要作用是传歌,体会某某人对民歌的热爱,对民歌的传承,对民俗的传承。

小结:当这场歌会缓缓落幕,这一回不仅丰富了作者的见闻,也丰富了我们的见闻,从这歌会中,我们不仅欣赏到这歌会中的人美,景美,情美,我们还感受到某某人的什么?通过沈从文先生的话,体会作者的思想,而沈从文的作品又大多从民风民情中取材,让学生也从生活中发现自己身边的风主学习所做的支持、对学生能力的培养的设计,教与学方式的创新等)200字左右

在本节课的教学设计中,将教学的重点放在三个方面:一是朗读,二是通过细节的揣摩,引导学生品析文中的描写,激励学生关注民歌之美,感受美好生活。体会某某人民“活”的生活状态、自由性情,淳朴自然的生活方式和热情积极的生活态度。三充分调用了现代教育技术于教学中。

(四)歌会余韵,妙笔“传歌”

《云南的歌会》教学设计

征文类别:A类标题:《<云南的歌会>教学设计》姓名:xxx单位:湖北省xx市xx初级中学通讯地址:湖北省xx市xx初级中学电子邮箱:xxxxxxxxxx@(此教学设计荣获湖北省一等奖)《云南的歌会》教学设计xx市xx初中 xxx(一)教学内容:义务教育课程标准实验教科书(人教版)八年级下册16课《云南的歌会》(二)教材分析:八年级下册第四单元所选的五篇课文,介绍了我国部分地区的节日风俗和民间轶事,组成了一幅幅有声有色的民俗风情画卷,学习这个单元,能够引导学生关注民俗,学会从生活中发现无穷乐趣,还能增强学生的民族情感。

《云南的歌会》出自现代作家沈从文之手,在“歌会”的大标题下,作者用精妙的文笔描绘了三种不同场面的民歌演唱,对每一个场面的描写都各有特写,三个场合在内容上各有侧重,在手法上也各不相同,文章字里行间洋溢着对人、对自然、对艺术的品味与赞赏。

学习这篇课文,不仅能了解趣味盎然、生动丰富的民风民俗,从中得到美的享受,还能学习叙事性文章的写法。

(三)学情分析:八年级学生正处在青春发育期,有强烈的求知欲和好奇心,对文学作品有一定的独特体验和看法,并且有表达个人观点的欲望;八年级学生对写人叙事的文章已有了一定的阅读基础,但是对文章内容把握的准确度和文章主题理解的深度上还有待提高。

民风民俗对当代中学生来说,应该是比较陌生的话题,更不知道如何欣赏,因此需要恰当适时地引导。

(四)教学目标:1、知识与能力:了解沈从文生平及其作品。

了解云南民歌特色。

从整体把握文章框架,准确说出文中三个歌唱场面的内容与特点;2、过程与方法:引导学生赏析品味文中人物描写、环境描写、场面描写中的精彩语段和精彩语言;3、情感态度与价值观:感受作者笔下美好的生活,培养学生热爱民俗文化的情感。

唤醒学生拯救和传承民俗文化的意识。

(三)教学重点、难点:1、教学重点:体会文章三个歌唱场面的描绘在内容上各有侧重,在手法上也各不相同的特点。

八年级语文下册 第四单元 第16课《云南的歌会》(第1课时)教案 新人教版

云南的歌会

沈从文

山野对歌山路漫歌村寨传歌

对抗赛即兴自由课堂

人环境场面

课后反思

自由质疑:在学习过程中,你有哪些内容不理解?哪些句子的含义存在疑问?请提出来,大家合作解决。

四.小结:

本文主要描写自己在三种不同场合听到的民歌演唱,我们从中欣赏到了民族风情,也感受到了少数民族人民淳朴自然的个性。三次描写各有其侧重点,表现手法多样。让我们对云南民歌的特点有了一个较全面的认识。

请大家搜集各个民族的民歌资料,包括歌词、磁带、光盘等,自己欣赏、感受民歌的美,然后拿到班上与同学们一起分享你的感受。

其小说主要有两类,一种是以湘西生活为题材,一种是以都市生活为题材,前者通过描写湘西人原始、自然的生命形式,赞美人性;后者通过都市生活的腐化堕落,提示都市自然人性的丧失。

检查预习

读准字音:

迤西()糯米()譬喻()

蹲踞()熹微()酬和()

柞木()饽饽()铁箍()

龙吟凤哕()即物起兴()

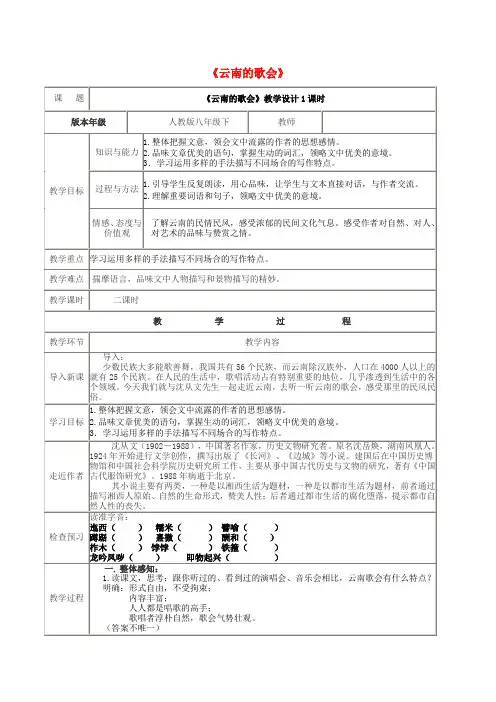

教学过程

一.整体感知:

2.理解重要词语和句子,领略文中优美的意境。

情感、民间文化气息。感受作者对自然、对人、对艺术的品味与赞赏之情。

教学重点

学习运用多样的手法描写不同场合的写作特点。

教学难点

揣摩语言,品味文中人物描写和景物描写的精妙。

教学课时

二课时

教学过程

教学环节

教学内容

导入新课

2.品味文章优美的语句,掌握生动的词汇,领略文中优美的意境。

3.学习运用多样的手法描写不同场合的写作特点。

走近作者

沈从文(1902-1988),中国著名作家,历史文物研究者。原名沈岳焕,湖南凤凰人。1924年开始进行文学创作,撰写出版了《长河》、《边城》等小说。建国后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代历史与文物的研究,著有《中国古代服饰研究》。1988年病逝于北京。

八年级语文下册 第四单元 16《云南的歌会》(第1课时)教案 (新版)新人教版-(新版)新人教版初中

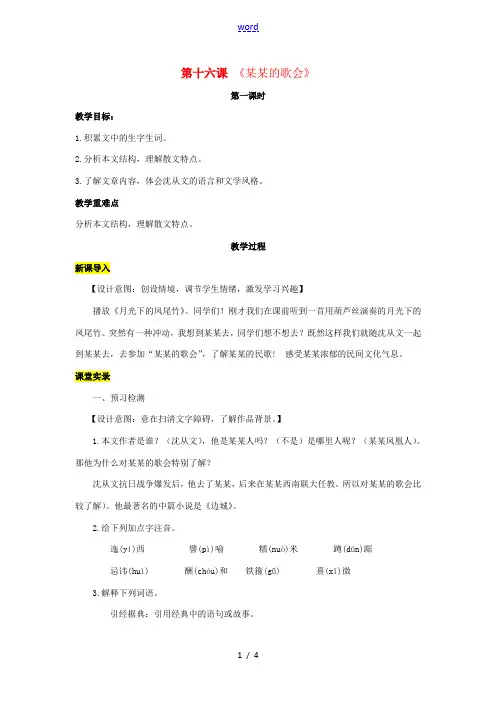

第十六课《某某的歌会》第一课时教学目标:1.积累文中的生字生词。

2.分析本文结构,理解散文特点。

3.了解文章内容,体会沈从文的语言和文学风格。

教学重难点分析本文结构,理解散文特点。

教学过程新课导入【设计意图:创设情境,调节学生情绪,激发学习兴趣】播放《月光下的凤尾竹》。

同学们!刚才我们在课前听到一首用葫芦丝演奏的月光下的凤尾竹。

突然有一种冲动,我想到某某去,同学们想不想去?既然这样我们就随沈从文一起到某某去,去参加“某某的歌会”,了解某某的民歌! 感受某某浓郁的民间文化气息。

课堂实录一、预习检测【设计意图:意在扫清文字障碍,了解作品背景。

】1.本文作者是谁?(沈从文),他是某某人吗?(不是)是哪里人呢?(某某凤凰人)。

那他为什么对某某的歌会特别了解?沈从文抗日战争爆发后,他去了某某,后来在某某西南联大任教。

所以对某某的歌会比较了解)。

他最著名的中篇小说是《边城》。

2.给下列加点字注音。

迤(yí)西譬(pì)喻糯(nuò)米蹲(dūn)踞忌讳(huì) 酬(chóu)和铁箍(gǖ) 熹(xī)微3.解释下列词语。

引经据典:引用经典中的语句或故事。

譬喻:打比方。

忌讳:忌怕而隐避。

扶摇而上:形容直往上升。

生面别开:另外开展新的局面。

酬和:本意敬酒,引申为交际往来。

悠游自在:快活的样子。

若无其事:好像没有那么回事似的,形容不动声色或漠不关心。

二、整体感知【设计意图:理清文章脉络。

初步感知课文内容】1.速读全文,并用一句话说说你对某某歌会的印象。

2.想一想:跟你听过、看过的演唱会、音乐会相比,某某的歌会有什么特点?(提示:可从歌唱的人、地点、内容、环境气氛等方面进行比较)3.你认为作者为什么会对某某的歌会感兴趣?(提示:教师可引导学生结合课文中的具体文字来共同探讨某某歌会的迷人之处。

)明确:2.演唱会所受的拘束较多。

而少数民族同胞们在蓝天白云、在树林山野中歌唱,人人都是唱歌的高手,内容丰富、形式多样,歌唱者淳朴自然,歌会气势壮观。

人教版八年级语文下册《四单元 阅读 16 云南的歌会》研讨课教案_0

《云南的歌会》导学案学习目标:1.朗读课文,整体感知,了解云南少数民族的歌会。

(重点)2.品读、赏析文中人物描写、环境描写、场面描写及其精彩的语言,感受云南自然美、人性美和艺术美。

(难点)3.培养学生对自然、对人、对艺术的热爱之情。

学习方法:朗读(速读、精读、跳读)、讨论、赏析课时安排:1课时教学过程一、看云南,发现美1.导入新课:云南又名彩云之南,是个很美丽的地方。

这里少数民族众多,他们勤劳淳朴,能歌善舞。

歌会这种形式蕴含着古老的民族文化气息。

本节课就让我们跟随著名作家沈从文的脚步,一起走进《云南的歌会》,听一听歌会,看一看美景,悟一悟人生!2.检查预习:(1)查看预习情况,学生互考生字词,教师强调作者。

(2)苗族,湖南凤凰人,著名作家、历史文物研究家。

代表作有中篇小说《边城》、散文集《湘行散记》和论著《中国古代服饰研究》。

二、读歌会,感受美。

课文主要写了三种不同场合听到的民歌演唱,速读课文,看看在这场盛大的歌会中,有什么人在什么地方以什么形式唱歌,唱歌的内容又是什么呢?三、品歌会,欣赏美精读课文,品析文中的人物、自然和场面描写,感受云南特有的自然美、人性美和艺术美。

沈从文被誉为“乡土文学之父”,这是一篇富有情趣的散文,字里行间洋溢着对自然、对人、对艺术的品味与赞赏。

生活的美好、人生的美好在作者抒情的笔调中汩汩流淌而出。

请用一句话来表达:“我喜欢,因为。

”四、议歌会,感悟美作者认为“从马背上研究老问题,不免近于卖呆,远不如从活人中听听生命的颂歌有意思了。

”(沈从文《记忆中的云南跑马节》)在这篇文章里作者讴歌了那些生命形态呢?同学们跳读课文,找出描写人物生命状态的语句。

请以“这才是的生命,他让我学到了生活!”或我从句子中,看到了一种生命状态的句式畅谈。

五、别云南,话作者1.2012年莫言获得举世瞩目的诺贝尔文学奖!世界聚焦中国文化!其实,在此之前,有一个人被公认为“实力最雄厚”,他被誉为“乡土文学之父”。

八年级语文下册 第4单元 第16课 云南的歌会教案 (新版)新人教版

16 《云南的歌会》一、教学目标:1、知识和能力:引导学生赏析品味文中人物描写、环境描写、场面描写及精彩的语言。

2、过程和方法;从整体把握文章框架,能准确说出文中三个歌唱场面的内容与特点。

3、情感和态度:感受作者笔下美好的生活,培养学生热爱民俗文化的情感。

二、教学重点:体会文章三个歌唱场面的描绘在内容上各有侧重,在手法上也各不相同。

三、教学难点:理解文中环境描写对表现文章主题的作用。

四、教学设想:本文用两个课时完成。

按照“整体感悟——研读探究——拓展延伸”三步教学,注重以学生自主、合作、探究的学习方式为主,教师在教学过程中起引导作用,致力打开学生思路、激活其思维。

第二课时力求恰当地使用多媒体资源和网络资源,充分激发学生的自主意识和探索精神,使学生动脑、动口、动手,调动各种感官参与学习过程,从而领悟课文的写作手法,体验学习成功的喜悦。

五、教学时数:二课时六、教具准备:录音机、课件七、教学过程:第一课时(一)检查预习1、给下列加点字注音。

迤(yí)西譬(pì)喻糯(nuò)米蹲(dūn)踞忌讳(huì) 酬(chóu)和铁箍(gū) 熹(xī)微2.解释下列词语。

引经据典:引用经典中的语句或故事。

譬喻:打比方。

忌讳:忌怕而隐避。

扶摇而上:形容直往上升。

别开生面:另外开展新的局面。

酬和:本意敬酒,引申为交际往来。

悠游自在:快活的样子。

若无其事:好像没有那么回事似的,形容不动声色或漠不关心。

熹微:形容阳光不强(多指清晨的)。

淳朴:诚实朴素。

(二)导入我国有56个少数民族,云南是聚居了最多少数民族的身份。

他们能歌善舞,以此来赞美自己的生活,他们经常以唱歌的形式聚集在一起,或者倾诉青年男女之间的爱慕、或者歌唱激发劳动热情、或者表达丰收的喜悦和节日的欢乐……今天我们随着文学大师沈从文的抒情美妙笔触一起领略云南民歌的风采。

’1、作者简介:沈从文(1902~1988)苗族,湖南凤凰人,历任武汉大学、青岛大学、西南联大、北京大学教授,《大公报》文艺副刊编辑,中国历史博物馆文物研究员,中国社会科学院历史研究所研究员。

八年级语文下册16《云南的歌会》教案1(新版)新人教版

沈从文(1902~1988)苗族,湖南凤凰人,历任武汉大学、青岛大学、西南联大、北京大学教授,<大公报>文艺副刊编辑,中国历史博物馆文物研究员,中国社会科学院历史研究所研究员。在散文、小说创作和古代服饰研究方面均取得很大成绩,代表作有小说集(边城>、散文集《湘行散记>、论著<中国古代服饰研究>。

三、阅读课文,整体感知

学生复述文中描绘的三个场合中唱歌的情景。

1学习课文

(1)指定学生甲诵读1~3段。

(2) 归纳第一段:引出歌会地方。

2讨论并归纳第二段的中心内容。

分析:“这是种别开生面的场所……却互不见面”

“唱的多是情歌酬和……随口而出。”

“在场的既多内行……解口渴去了”

争论后归纳:写歌会的场所、方式、胜负的情况。

学生特征分析

项目

内容

解决措施

教学重点

理解课文所写的三种场合中唱歌的不同情境,体会内容和写法的上的差异

反复阅读自我感悟体验归纳总结。

教学难点

揣摩语言,品味文中人物描写和场景描写的妙处。

跟随老师认真聆听感受体验文章的表达方式。

教学过程设计

教学内容及问题情境

学生活动

设计意图

教学札记

一、导语设计

在云南一些少数民族聚居的地区,每逢集会或节日,人们聚集在一起,即兴歌唱,互相问答,游戏传情。这种古老的歌会形式,蕴涵着浓郁的民间文化气息,自然引发了作者浓厚的兴趣与由衷的赞赏。

云南的歌会

章(课题)名称

云南的歌会

学时

2—1

总课时

80—72

三维目标

知识

技能

了解云南的歌会,感受当地浓郁的民族风情。

朗读,品味,拓展延伸,加深对课文的理解。

八年级语文下册 第4单元 第16课 云南的歌会导学案 (新版)新人教版(1)

第16课云南的歌会【导学目标】1.通过反复朗读,揣摩体会文章语言,感受文中流露出来的乡土气息。

2.深入体会和感受文章质朴的语言美。

【课时计划】2课时学生齐读导学目标,圈点关键词,做到对学习任务心中有数。

教法指导:1.自主学习让学生围绕“自主学习”中的知识点进行自主学习。

(1)带着导学目标,认真阅读课文及相关参考资料,捕捉课文中的关键段落、句子、词语,尽量独立完成“自主学习”中的思考题,准备展示交流。

(2)记录疑难问题,将自主学习没有解决的问题记录下来,用于合作探究时解决。

2.合作学习(1)每个小组派1~2名代表展示“自主学习”中的答案,同小组内其他成员在小组长的统一安排下合作完成“合作探究”中的思考题。

(2)同桌之间互相讨论,有分歧不能达成一致的,小组讨论;小组内不能达成一致的,组长记录下来,以备全班讨论时交流。

(3)全班讨论时,教师不能一下子给出答案,在学生思维的火花充分碰撞后,再点拨引导,达到启发思维的目的。

情景导入激发兴趣在云南一些少数民族聚居的地区,每逢集会或节日,人们聚集在一起,即兴歌唱,互相问答,游戏传情。

这种古老的歌会形式,饱含着浓郁的民间文化气息。

今天,让我们一起走进《云南的歌会》,去感受那里的民风民俗。

自主学习展示交流步骤一知识梳理夯实基础1.生难字词(1)字音柞.木(zuò) 迤.(yǐ)西譬.(pì)喻糯.(nuò)米铁箍.(ɡū) 阉.鸡(yān)蹲.(dūn)踞忌讳.(huì) 矗.(chù)龙吟凤哕.(huì)(2)词义譬喻:打比方。

引经据典:引用经典中的语句或故事作为立论的依据。

忌讳:因风俗习惯和畏惧权势而对某些不吉利的语言或举动有所顾忌。

扶摇而上:形容直往上升。

生面别开:另外开展新的局面或创造新的形式。

酬和:本意敬酒,引申为交际往来。

悠游自在:快活的样子。

若无其事:好像没有那么回事似的,形容不动声色或漠不关心。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《云南的歌会》

【教学目标】

1、结合沈从文的资料和《记忆中的云南跑马节》的原文资料,了解沈从文写《云南的歌会》的初衷。

2、让学生通过对相关资料的深入研究,初识歌会的特色,深入理解《云南的歌会》的艺术魅力。

3、体会歌会的精神内涵,培养热爱民俗文化的情感。

通过深入研究这篇文章,走近沈从文先生,感受到他的散文风格。

【教学时间】1课时

【教学过程】

一、导课

首先我们来欣赏几张照片。

知道这是我国的哪个省份?

云南是我国少数民族分布最多的省份。

这里的少数民族兄弟姐妹大都能歌善舞,她们以歌舞的形式聚集在一起或倾诉爱慕,或劳动热情,或表达丰收的喜悦。

总之,云南的歌声可以说是他们的生命的组成部分,渗透到生活的方方面面。

(到云南去!让自己在纯净的大自然中体验另一种自我;到云南去!领略云南高原湛蓝的天空,呼吸清新的空气;让滇池柔媚的微风吹去您的忧伤;到云南去!把俊秀挺拔的石林、“风花雪月”的大理、丽江典雅的音乐,香格里拉的悠闲自得,雪域风光的清雄险峻、热带雨林的苍翠一一珍藏。

)今天就让我们收拾行囊,跟随文学大师沈从文的精妙笔触做一次云南之旅。

二、走近云南看歌会

1、思考:默读课文,云南的歌会与我们平时通过电视或其他途径听过的演唱会、音乐会相比,有什么不同?(可从歌唱的人、地点、内容、环境、气氛等方面进行比较)云南的歌会:演唱会:在草丛里、森林里、山野里、山路上、村寨里唱;舞台上唱

即兴演唱,想唱什么就唱什么按照节目单唱

作用是传唱,老一代把记忆中智慧的东西为了拥有更多粉丝,

传给下一代使大家喜欢他(可以课件表格,显示不同)

2、在本文中,沈从文先生选择了几个地点的歌会,分别是哪里?

山野、山路、山寨(板书)

3、沈从文先生这一次云南之行,原本的目的是不是直接来看歌会的?

链接材料背景

大家主要兴趣自然在跑马,特别关心本村的胜败,和划龙船情形相差不多。

我对于赛马兴趣并不大。

……可是当时我实另有所会心,只希望从那些装备不同的马背上,发现一点“秘密”……所谓秘密,就是想趁机会在那些来自四乡装备不同的马背上,再仔细些探索一下究竟。

结果明白不仅有犀皮漆云斑,还有五色相杂牛皮纹……但过不多久,更新的发现,就把我引诱过去。

——摘自《记忆中的云南跑马节》

三、走近歌会赏魅力

1、通过材料我们知道,沈从文先生去云南本来是想去参加云南的跑马节,去研究马鞍上的花纹和传统的油漆工。

细心的同学从注解(1)就发现了这个问题。

可是到了那里,却被更新的发现引诱了过去,“这一回却更加丰富了我的见闻”。

那么“这一回”中,有哪些更新的发现呢?请同学们由“这”出发,找找文中还有没有“这”字?

第2段:这是种生面别开的场所

第3段:这种年轻女人在昆明附近村子中多的是

第4段:“在这种环境气氛里(这条路……这种鸟……)

第5段:仅是这个唱法就极其有意思

师:同学们,我们读懂一篇文章方法有很多,今天我们用这种方式:抓几个关键句,抓一个关键字,就从文章的字里行间来了解文章内容、来把握作者的写作意图。

尽量读懂它,哪怕有一方面的收获也不错!如果觉得这种方法不错,还可以运用它去读其他文章!接下来,我们就由这几句关键句出发,看看云南这里更新的发现是什么?云南的歌会到底有什么魅力能如此吸引作者呢?请你也打开智慧的双眼,用欣赏者的眼光,赏析云南歌会的艺术魅力。

2、请大家赏读有关描写歌会的段落,边读边做批注,用“云南的歌会,______最美,因为________”的句式表述自己的想法。

预设生发现答:

(1)云南的歌会,歌最美。

情歌酬和,这个唱法就极其有意思

(2)云南的歌会,人最美。

年轻女人的美:外貌描写、唱歌态度从容、轻松,(和“这种年轻女人”相照应)赶马的女孩子美:淳朴本色美

传歌的老人美:不因年老而沮丧,将文化传承

七十岁的吹鼓手美:

(3)云南的歌会,“文化”最美。

老一代把记忆中智慧的东西传给下一代,传歌——文化传承

(4)云南的歌会,景最美。

山路漫歌中的景,和“这种环境气氛里(这条路……这种鸟……)”相照应,衬托唱歌的女孩及其优美的歌声。

四、走出歌会探内涵

(选择时机讲):在《记忆中的云南跑马节》这篇文章中,也就是本文的删节部分,还有这样一句话:从马背上研究老问题,不免近于卖呆,远不如从活人中听听生命的颂歌为有意思了。

——引自沈从文《记忆中的云南跑马节》

1、你从这句话中读出沈从文的云南之旅还有哪些更新的发现?最为有意思的是什么?

预设学生的回答:生命的颂歌,活

研究性活动:

沈从文礼赞了哪些生命形态呢?思读课文,结合具体内容,体查云南歌会的精神内涵,说说“这是_______ 的生命”。

活动反馈:

(1)、这是智慧的生命。

他们唱歌方式多样,贯穿古今,引经据典,随口而出,

(2)、这是聪明机智的生命——一连唱败了三个对手,逼得对方哑口无言。

(3)、这是美丽的生命,你看,她们穿得如此精致而闪亮。

(4)、这是无拘无束的生命,荡秋千蹬个十来下就可平梁,还悠游自在,若无其事!

(5)、这是勇敢、大胆的生命——打秋千,蹬个十来写就可平梁,还悠游自在,若无其事。

(6)、这是惬意的生命,赶马女孩在竹子林的小路上一边欣赏粉蓝色的报春花,一边唱着悦耳好听的歌,在优美的自然环境里,看到什么就唱什么,想到什么就唱什么,连戴胜鸟都被她的歌声所吸引。

这是多么惬意的生命啊!

(7)、这是热爱生活的生命——由呈贡赶火车进城,向例得骑一匹老马,慢吞吞地走慢十里路。

有时赶车不及,还得原路退回。

赶马女孩子在如此辛苦的十里路上还把歌声唱得那么美妙有情、悦耳好听可见她们那种对生活的热爱。

(8)、这是内敛、含蓄的生命——“轻轻打了个吆喝”、“理理头发,拍拍绣花围裙上的灰尘,向大家笑笑”,一连串的动作,把妇女虽然歌技超群,洋洋自得,但她表现的委婉、含蓄,具有中国传统女性的含蓄美。

(9)、这是和谐的生命,全村的男女老幼百多号人聚集在一起,看出他们对传歌的热爱,

(10)这是激情的生命,吹鼓手年过七十,牙齿早脱光了,但能十分热情整本整套地唱下去。

教师总结:通过同学们的描述,在纯朴、本色的云南人身上我们看到了他们的生命力,云南女子的勇敢、活泼;那张黑中透红的枣子脸,透露着健康、勤劳;她的比拼在强手如林中取胜,让我们看到了她们的聪明、智慧。

在作者细腻的工笔描写中,看到了她的漂亮、淳朴的本色美。

山路漫歌中惬意的赶马女孩子,山寨中传歌活泼的人们,一个个鲜活的生命就这样跃然纸上。

教师设问:鲜活的仅仅是人吗?

生:还有戴胜鸟、云雀、报春花

师:所以我们来看,作者的这种拟人修辞的运用使得云南本地的一些原本普通的、平常的、土生土长的花、鸟都具有了一种人的情感、人的活力。

所以它们的生命也是鲜活的。

2、小时候常听老太婆口语,“十年难逢金满斗”,意思是盛会难逢,参加后才知道原来如此。

(1)日常生活中,我们在什么样的情境下会用到“原来如此”这个词?它通常表达一种怎样的心理状态?”

——恍然大悟、惊喜发现

(2)什么叫“金满斗会”,它有什么特点?

——人多、时间长、装胜、民族文化传承,

(3)这一次看金满斗会,沈先生有哪些惊喜的发现,又悟到什么呢?

参加金满斗会的都有哪些人?如果平时你见到他们能将他们和音乐、歌会联系在一起吗?

——所以这些普通人他们不因自己身份的卑微而失去唱歌的快乐。

(4)我们都看到在演唱会中最活跃的是哪个年龄段的人?而金满斗会呢?

——年近暮年的老人不因年老而沮丧,相反他们却成为了金满斗会上最活跃的人群,他们要把记忆中充满智慧和热情的东西全部传给下一辈,而且要反复唱下去,知道大家熟习为止。

(5)反馈总结:

沈从文的这次云南之旅发现的不仅仅是云南人每天生活在美妙的歌声里,也不仅仅是他们鲜活的生命。

他还发现原本在俗人眼里那么卑微的生命、看似很难和音乐相提并论的形象,在云南的歌会中都焕发了异彩。

在云南的歌会里没有灯光闪烁的舞台,没有妩媚多姿的歌者,没有字斟句酌的曲目,有的只是原汁原味的生活,淳朴本色的情感,也正是这份原生态的生活和情感,让他们忽略了俗世的种种困扰,拥有了从容不迫的心态。

五、今日的云南歌会

沈从文的云南之旅已是上个世纪80年代的情形了,而今的云南的歌会有没有被继续传承呢?同学们想不想一探究竟?2006年著名的民族声乐演唱家宋祖英在在美国最高艺术殿堂———肯尼迪表演艺术中心演唱了云南民歌《猜调》,我们一起来欣赏一下。

宋祖英肯尼迪演唱会云南民歌《猜调》

欣赏后,学生谈感受:

我们倍感欣慰的看到云南的歌会,不仅没有失传,还在世界上唱响,登上了世界民族音乐的殿堂。

六、作业:

沈从文的创作一贯追求表现未经世俗目光浸染过的纯朴自然的人性美,未被现代快节奏生活扭曲的人情美。

课外阅读他的中篇小说《边城》,那里有更多这样鲜活生命的影子。

教学反思:

优美的语言与思想的内核

文学作品的教与学,一定要抓住文本语言,引导学生以文本语言的学习、品味、赏析、运用为最重要最基础的学习方式,通过学生的朗读、品味等,透过优美的文学语言,深入把握文章的思想内核。

任何写作技巧的学习是为文章的内容服务的。

使学生不单单是学习一篇文章,更重要的是得到人文的情感、思想的升华、灵魂的触动和生命的感悟。

所以,沉浸其中、涵咏语言,语文老师责无旁贷。