国外企业文化研究进展

国外吸收能力模型研究进展

第27卷第7期2010年4月科技进步与对策Science&TechnologyProgressandPolicy、,01.27NO.7Apr.2010国外吸收能力模型研究进展徐金发,林枫(浙江大学管理学院,浙江杭州310058)摘要:对国外有关吸收能力的模型发展进行了分析,认为这些吸收能力模型从不同的理论视角对吸收能力的内涵、前因变量及其结果进行了阐释,得出这些模型中存在共性,也有差异,指出进一步拓展吸收能力模型构建的方向。

关键词:吸收能力;知识;动态能力;学习中图分类号:F270文献标识码:A文章编号:1001-7348(2010)07-00153-03在知识经济时代,企业价值创造的基础正在发生改变,企业持续竞争力的源泉正日益集中于企业内部特质的、稀缺的、难以模仿的、不可替代的知识资源…。

知识已成为当前企业发展的关键资源,获取和保持竞争优势的动力驱使企业需要不断的调整、更新和创造新的知识。

吸收能力(absorptivecapacity),作为企业知识基础观的一个分支,被用来分析企业如何获取和保持竞争优势的知识创造和应用,已成为近年来日益关注的主题之一。

Lane等陀’在总结前人对吸收能力有关的研究成果时发现,超过2/3的学者在引用Cohen&Levinthal¨1的吸收能力概念时,很少、甚至根本没有讨论吸收能力的维度,对吸收能力模型的应用更是想当然(take.for-granted),忽视了该模型的假定条件以及分析层面等问题,而将其模型直接应用于各种情景。

基于吸收能力的重要性,本文通过对国外吸收能力文献的深入研究,对吸收能力的模型做一个较系统的梳理,以提升对吸收能力的理解和发展。

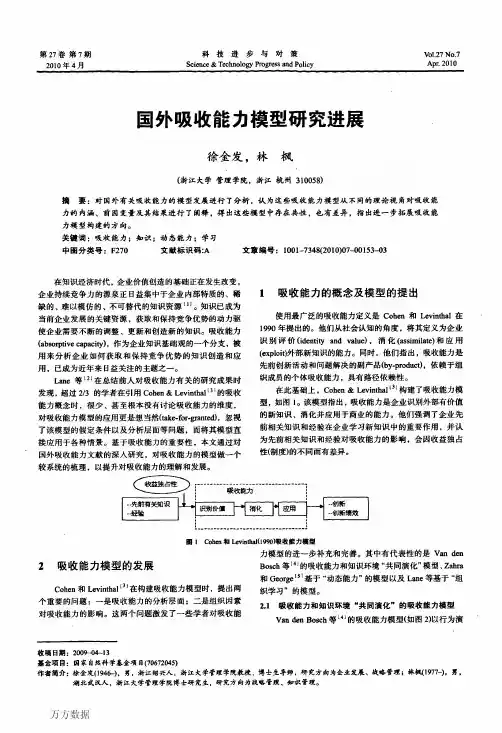

1吸收能力的概念及模型的提出使用最广泛的吸收能力定义是Cohen和I—evinthal在1990年提出的。

他们从社会认知的角度,将其定义为企业识别评价(identityandvalue),消化(assimilate)和应用(exploit)gb部新知识的能力。

公司战略研究现状及问题(2篇)

第1篇一、引言公司战略是企业发展的核心,是企业实现长远目标、增强竞争力的重要手段。

随着全球经济一体化的深入推进,市场竞争日益激烈,企业对战略管理的研究和实践需求不断增长。

本文旨在分析公司战略研究的现状,探讨存在的问题,并提出相应的建议。

二、公司战略研究现状1. 研究方法多样化近年来,公司战略研究方法逐渐多样化。

从传统的定性分析到定量分析,从单一案例研究到跨案例比较研究,从静态分析到动态分析,研究方法不断创新。

同时,随着信息技术的快速发展,大数据、云计算等新兴技术在公司战略研究中得到广泛应用。

2. 研究领域不断拓展公司战略研究涉及多个领域,包括企业竞争战略、国际化战略、创新战略、人力资源战略等。

随着企业面临的环境和挑战日益复杂,战略研究领域不断拓展,如可持续发展战略、社会责任战略、企业文化战略等。

3. 研究成果丰富国内外学者对公司战略研究取得了丰硕的成果。

例如,迈克尔·波特(Michael E. Porter)提出的五力模型、价值链分析、竞争优势分析等理论,为战略研究提供了有力的理论支持。

此外,国内外学者还针对不同行业和企业类型,开展了大量的实证研究,为企业战略实践提供了有益的参考。

4. 实践应用广泛公司战略研究成果在企业实践中得到广泛应用。

许多企业根据战略研究成果,调整和优化战略规划,提高企业竞争力。

同时,战略咨询公司、行业协会等机构也积极参与公司战略研究,为企业提供专业化的战略咨询服务。

三、公司战略研究存在的问题1. 理论与实践脱节尽管公司战略研究成果丰富,但在实际应用中,部分企业仍存在理论与实践脱节的现象。

一方面,企业对战略理论的理解和掌握不足;另一方面,战略研究成果未能充分反映企业实际需求。

2. 研究方法单一尽管研究方法多样化,但在实际研究中,部分学者和企业在选择研究方法时仍存在单一化倾向。

这可能导致研究结果的局限性和片面性。

3. 数据来源和质量问题公司战略研究需要大量数据支持。

企业文化经典作品-日本的管理艺术

日本的管理艺术(The Art of Japanese Management)一、 作者简介《日本企业的管理艺术》由美国哈佛大学工商管理研究院和斯坦福大学商学研究院教授理查德·帕斯卡尔和安东尼·阿索斯合著。

理查德·帕斯卡尔(Richard Tanner Pascale),是牛津大学的协同院士,也是圣塔菲研究中心(Santa Fe Institute)的访问学者。

曾任教斯坦福大学商学研究所达二十年之久,全球首屈一指的企业顾问、畅销书作者,也是备受敬重的学者。

帕斯卡尔博士是纽约时报畅销书《日本的管理艺术》的合著人,也是《刀口上的管理》(Managing on the Edge)一书的作者。

帕斯卡在《哈佛商业评论》上所发表的文章《禅与管理艺术》(Zen and the Art of Management)荣获麦肯锡奖。

他曾与数十位财富杂志五百大公司的执行官及最高经营团队成员密切合作,共同推动组织转型。

安东尼·阿索思(Anthony G·Athos)曾任哈佛商学院企业管理教授,一九八二年辞职后,全時間投入辅导高层经理人。

阿索思以教学出色著称,与帕斯卡尔(Richard Pascale)合著《日本的管理艺术》(The Art of Japanese Management)。

二、书背景介绍企业文化概念最早出现于美国,是美国的一些管理学家总结日本管理经验之后提出来的。

最早提出企业文化概念的人是美国的管理学家威廉.大内。

他于1981年出版了自己对日本企业的研究成果《z理论-美国企业如何迎接日本的挑战》。

在这本书里,他提出:日本企业成功的关键因素是它们独特的企业文化。

这一观点引起了管理学界的广泛重视,吸引了更多的人从事企业文化的研究。

在随后的两年时间里,美国又连续出版了三本企业文化的专著——《日本的管理艺术》、《企业文化》和《追求卓越》,连同威廉.大内的著作一并构成了所谓的“企业文化新潮四重奏”。

国内外企业并购研究文献综述

国内外企业并购研究文献综述TimesFinance2011年第6期中旬刊总第447期时代金融TimesFinanceNO.62011CumulativetyNO.447企业并购这一经济现象由来已久在西方发达国家这种经济现象随着新技术的出现、产业的更新和结构调整以及经济制度的变革掀起一次又一次的并购高潮。

在世界经济日趋一体化的形势下企业并购已成为各国资本运营的有效方式。

我国现已加入WTO 这种经济现象势必对我国企业产生深刻的影响。

我国企业同发达国家相比无论在规模上还是质量上都相差很远。

面对世界经济一体化的发展趋势如何运用并购的手段来增强我国企业的经营实力增强我国企业的国际竞争力已成为目前相当迫切的问题。

一、国内外研究现状一传统并购理论研究1.效率理论。

目标企业并购理论的发展和并购实践一样随着时代环境的变化而变化.传统的效率理论认为并购可以提高企业的整体效率即225。

协同效应包括规模经济效应和范围经济效应又可以分为经营协同效应、管理协同效应、财务协同效应和多元化协同效应。

并狗实际上是寻求一种优势互补。

横向、纵向、混合并购都能产生协同效应。

2.交易费用理论。

科斯1937提出了企业存在的原因是可以替代市场节约交易成本企业的最佳规模存在于企业内部的边际组织成本与企业外部的边际交易成本相等时并购实际上是企业意识到通过并购可以将企业间的外部交易转变为企业内部行为从而能节约交易费用时自然而然发生的。

交易费用理论可较好地解释纵向并购发生的原因。

3.代理成本理论。

现代企业最重要的特点是所有权和经营权的分离所有者和经营者之间存在委托———代理关系企业不再是单独追求利润最大化。

代理成本是詹森和麦克林1976提出的。

二企业并购动因研究1.规模经济动机论。

企业并购的规模经济通常表现在两个方面一是技术方面的规模经济。

即由生产技术所决定的最佳产量规模。

二是管理经营上的规模经济。

主要表现在企业并购可以降低交易成本和销售成本、增强研究开发实力等。

研究所汇报工作总结范文(3篇)

第1篇一、前言在过去的一年里,我国某研究所全体员工在上级领导的正确指导下,紧紧围绕研究所的科研目标和任务,团结协作,努力拼搏,取得了丰硕的成果。

现将本年度研究所工作总结如下:一、工作回顾1. 科研工作(1)项目进展本年度,研究所承担了多项国家级、省部级科研项目,涉及新能源、新材料、生物技术等多个领域。

在全体科研人员的共同努力下,项目进展顺利,部分项目已取得阶段性成果。

(2)论文发表本年度,研究所共发表学术论文100余篇,其中SCI、EI、ISTP等国际知名期刊论文50余篇。

此外,还有多篇论文被国内核心期刊收录。

(3)专利申请本年度,研究所共申请发明专利20项,实用新型专利10项,外观设计专利5项。

2. 人才培养(1)研究生培养本年度,研究所共招收研究生50名,其中博士研究生20名,硕士研究生30名。

研究生培养质量稳步提高,毕业研究生就业率保持在95%以上。

(2)博士后工作本年度,研究所共招收博士后研究人员5名,博士后工作取得良好进展。

3. 国际合作与交流(1)国际合作项目本年度,研究所与国外多家知名科研机构建立了合作关系,共同开展科研项目。

(2)国际学术会议本年度,研究所共组织或参与国际学术会议10余次,提高了我国在该领域的国际影响力。

4. 研究所管理(1)制度建设本年度,研究所进一步完善了各项规章制度,提高了管理水平。

(2)资产管理本年度,研究所资产管理工作取得显著成效,资产利用率不断提高。

(3)财务管理本年度,研究所财务管理工作规范有序,财务状况良好。

二、工作亮点1. 科研成果丰硕本年度,研究所科研成果丰硕,在新能源、新材料、生物技术等领域取得了一系列突破。

2. 人才培养成果显著本年度,研究所研究生培养和博士后工作取得显著成效,为我国科研事业输送了一批优秀人才。

3. 国际合作与交流取得新进展本年度,研究所国际合作与交流取得新进展,提高了我国在该领域的国际影响力。

4. 研究所管理水平不断提高本年度,研究所管理水平不断提高,为科研工作提供了有力保障。

企业费用粘性研究综述与展望

企业费用粘性研究综述与展望目录一、内容简述 (2)1.1 研究背景 (3)1.2 研究意义 (4)1.3 研究目的与问题提出 (5)二、文献综述 (6)2.1 费用粘性的概念与内涵 (8)2.2 国内外关于费用粘性的研究进展 (9)2.2.1 国外费用粘性研究进展 (11)2.2.2 国内费用粘性研究进展 (12)2.3 影响费用粘性的因素分析 (13)2.3.1 宏观经济因素 (15)2.3.2 企业内部因素 (15)2.3.3 行业特征因素 (16)2.4 费用粘性的经济后果 (18)2.4.1 对企业投资行为的影响 (19)2.4.2 对企业绩效的影响 (20)2.4.3 对企业价值的影响 (21)三、企业费用粘性的实证研究 (22)3.1 研究设计 (24)3.2 数据来源与样本选择 (25)3.3 变量测量与模型构建 (26)3.4 实证结果与分析 (27)3.5 研究结论与启示 (28)四、未来展望 (30)4.1 研究创新点 (31)4.2 研究不足与局限 (32)4.3 对未来研究的建议 (33)五、结论 (34)5.1 研究总结 (35)5.2 研究贡献与意义 (37)一、内容简述随着现代企业制度的不断完善,企业费用管理逐渐成为财务管理领域的热点问题。

费用粘性作为企业费用管理的一个重要特征,一直以来都受到学者们的广泛关注。

费用粘性指的是企业在面临收入波动时,费用的调整速度相对于收入的变化来说较为缓慢,即费用在收入增加时上升,在收入减少时下降的速度较慢。

这种现象在企业经营活动中普遍存在,对企业的成本控制和盈利能力产生重要影响。

费用粘性的研究始于20世纪90年代,学者们从不同角度对这一现象进行了探讨。

最具代表性的理论包括契约观、效率观和机会主义观等。

契约观认为,费用粘性是由于企业与其利益相关者之间的契约关系导致的;效率观则认为。

在实证研究方面,学者们通过收集大量企业数据,运用各种统计方法对费用粘性进行了检验。

国外行为改变轮理论的概述与实践

国外行为改变轮理论的概述与实践一、本文概述随着全球化进程的加快,行为改变理论在各个领域的应用越来越广泛,尤其在国外,这一理论的研究与实践已经取得了显著的成果。

本文旨在全面概述国外行为改变轮理论的发展历程、核心理论及其在实践中的应用。

我们将深入探讨行为改变轮理论的基本概念、主要特点以及它在国外社会、经济、教育等多个领域的实践案例。

通过对国外行为改变轮理论的系统梳理,本文旨在为国内相关领域的学者和实践者提供有益的参考,推动行为改变轮理论在国内的深入研究和广泛应用。

二、行为改变轮理论概述行为改变轮理论是一个综合性的框架,旨在解析和指导个体或群体行为的改变过程。

该理论强调了行为改变的循环性和动态性,认为行为的转变并非一蹴而就,而是经过一系列相互关联的阶段和因素共同作用的结果。

行为改变轮理论的核心在于识别和理解影响行为改变的关键因素,以及这些因素如何相互作用,从而推动个体或群体从当前行为转向更理想或更有益的行为。

行为改变轮理论通常包括以下几个关键阶段:意识觉醒、动机激发、能力建立、行为实施、环境支持和持续评估。

意识觉醒阶段,个体或群体需要认识到当前行为的问题或不足,以及改变行为的必要性和可能性。

动机激发阶段则关注于激发和强化改变行为的内在和外在动机,使个体或群体产生强烈的意愿和动力去改变行为。

在能力建立阶段,需要提供必要的知识、技能和资源,帮助个体或群体具备实施新行为的能力。

行为实施阶段则是实际执行新行为的阶段,需要克服各种障碍和挑战,确保新行为的顺利实施。

环境支持阶段强调了外部环境和社会网络对行为改变的支持作用,包括政策支持、社会氛围和文化环境等。

持续评估阶段是对行为改变过程和结果进行持续监测和评估,以确保行为改变的有效性和持久性。

行为改变轮理论的应用范围广泛,不仅适用于个人层面的行为改变,如健康习惯、学习习惯等,也适用于群体和组织层面的行为改变,如企业文化变革、社区环境治理等。

通过运用行为改变轮理论,我们可以更全面地理解行为改变的过程和机制,从而更有效地指导和促进个体和群体的行为改变。

企业文化对员工影响参考文献

企业文化对员工影响参考文献

关于企业文化对员工影响的参考文献,以下是一些建议:

1.企业文化与员工满意度之间的关系研究

作者:张晓辉,刘永芳

出版年份:2014

来源:企业经济

2.企业文化对员工离职意愿的影响研究

作者:李晓亮,陈建平

出版年份:2016

来源:商业经济与管理

3.企业文化对员工工作绩效的影响研究

作者:王丽丽,高志宏

出版年份:2014

来源:管理评论

4.企业文化对员工忠诚度的影响研究

作者:吴兴华

出版年份:2013

来源:企业经济

5.企业文化对员工心理契约的影响研究

作者:周瑾,刘峰

出版年份:2015

来源:心理科学进展

6.企业文化对员工创新行为的影响研究

作者:李宁,陈静

出版年份:2017

来源:科技与管理研究

7.企业文化对员工组织公民行为的影响研究

作者:黄宇,刘畅

出版年份:2015

来源:商业经济与管理

8.企业文化与员工团队合作精神的关系研究

作者:郭颖慧,王燕

出版年份:2014

来源:企业经济

9.企业文化对员工工作压力感的影响研究

作者:吴敏,李建辉

出版年份:2013

来源:中国人口与发展

10.企业文化对员工职业成长的影响研究

作者:赵鑫,孙丽君

出

版年份:2016

来源:人力资源管理

这些文献涵盖了企业文化对员工多个方面的影响,如满意度、离职意愿、工作绩效、忠诚度、心理契约、创新行为、组织公民行为、团队合作、工作压力感以及职业成长等。

3M公司的创新战略与文化

3M 公司的司的创的新创新战新战略战略与略与文与文化文化3M 公司公司成司成立成立于立于1902年,全称是明尼明尼苏尼苏达矿达矿务矿及务及制及制造制造业造业公业公司公司,是世是世界世界50000强企强企业企业之业之一之一。

公司公司涉及领及领域领域包域包括包括工业工业、电子、电气、通信、交通、汽车、航空航空及空及家庭家庭消庭消费消费品等品等多等多个多个行个行业行业,成立百年来为全世全世界贡界贡界贡献贡献了献了超了超过超过6万多种多种产种产品产品,从办从办从办公办公室公室的报事贴到贴到汽到汽车防车爆防爆膜爆膜,从医从医用医用口罩到手机电脑上脑上的屏的屏的屏幕屏幕增幕增亮增亮膜亮膜,全球有球有超有超过超过50%的人每天直天直接直接或接或间或间接地接触接触到触到3M 的产品。

公司将年营业营业收业收入收入总入总额总的额的7%用于研于发研费发费用费用,仅2010年就年就推就推出推出了出了1300件新产新产品产品。

一、创新创新战新战略战略与流与流与流程流程1.逆向战略计划法。

3M 对创新战略的管理通过实施“逆向战略计划法”来保证创新能有效的为公司的增长服务。

逆向战略计划是指一种先有解决问题的办法后有问题的创新模式。

3M 公司核心的技术从总量上看并不是特别多,很多创新和发明都是围绕既有的技术成果交叉展开的。

它的研究人员通常都是先解决技术问题,然后再考虑这种技术可以用在什么地方,这即所谓的逆向,由技术来引导市场。

3M 的前首席执行官德西蒙曾经说过:创新给我们指示方向,而不是我们给创新指示方向。

基于逆向战略计划法,3M 对创新的管理分为三个主要阶段:涂鸦式创新、设计式创新和指导式创新。

这些阶段从大到小呈漏斗状,首先得到一直认可和赞许,逐渐再演变成更加深入和集中的努力,在创新战略的整个实施过程中实现众人支持与专人负责之间的平衡,并按不同阶段逐步增加人力和资金的投入,约束随着阶段的进展逐渐加强,到了最终阶段,方法和落实要根据经营策略和财务状况来决定。

《员工激励问题研究文献综述》

知识性员工的激励问题研究国内外文献综述1 国外研究(1)激励机制方面激励制度是对企业在进行人力资源管理最重要的一部分,它所起到的效果关系着企业未来的发展。

就当前来讲,国外关于对激励理论研究时间相对于我国还是比较早的,利用对激励制度的建立健全,对于企业发展尤为重要,可以这样理解,激励制度是能够帮助企业获得成功的关键。

国外研究和应用较为成熟的激励理论有三种:一种是基于内容的激励理论,以激励为重点,主要包括奥德弗的ERG理论、赫兹伯格的双因素理论和麦克莱兰的成就需要激励理论。

第二种是基于过程的动机理论,它侧重于从动机到行动的心理过程。

它的主要任务是找出一些在行为中起决定性作用的关键因素,并找出它们之间的关系,从而预测和控制人类的行为。

这一理论表明,为了让员工按照企业的期望行事,有必要在员工的行为和员工的需求之间建立必要的联系。

第三是行为矫正的动机理论,其重点在于动机的目的,主要包括斯金纳的强化理论和韦纳的归因理论。

Mook(2012)在对员工工作什么样的动力进行研究时发现,能够有效满足员工各项需要,可以在一定程度上使得员工为企业更好的工作,从而为企业创造更多的价值。

WilliaMJaMes在利用以往数据分析得到结果显示:在企业当中一般情况下员工在进行工作期间能够表现出一半还不到的工作能力,这也就是说,员工如果没有相对应的动力,其工作起来就达不到一定的工作效率,那如果给予适当的奖励作为动力,那么员工在积极性就会被带动,这个时候,工作起来效率就会达到百分之百,因此,我们可以得到这样的结论,对员工进行适当的激励,才能更好的使企业快速发展。

CristianaLosekann等人(2019)在货币激励方面,提供反馈和认可,三家公司研究了使用更多激励机制的组合和效果。

他们认为,在三种真正的激励机制中,自律和尊重社会影响的动机是不同的。

根据销售比率目标收集的绩效数据,可以替换货币激励和认可,并且提供的反馈相对独立。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

国外企业文化研究进展

公司文化是指在必定的社会经济条件下通过社会实践所形成的并为全体成员遵循的共同意

识、价值观念、职业道德、行为规范和准则的总和(Schein,1984),是一个公司或一个组织在

自身进展过程中形成的以价值为核心的独特的文化治理模式。公司文化是社会文化与组织治

理实践想融合的产物。公司文化是西方治理理论在经历了“经济人”、“社会人”、“自我

实现人”与“复杂人”假设之后,对组织的治理理念、治理过程与组织长期业绩的关系的又一

次重新审阅。十九世纪末到本世纪初,西方工业化进展到以大机器和生产流水线为主要生产

方式的阶段,公司经营者主要关怀的问题是生产效率和投入产出比,在这种条件下,泰勒的科

学治理模式和韦伯的“科层制”的应用就导致了一系列理性化的治理实践,但是,它们都是基

于“理性经济人”的假设,认为人的行为动机就是为了满足本身的私利,工作是为了得到经济

的报答。科学治理理论对当时的工业化进程产生了深远的影响。本世纪二十年代到三十年

代,“霍桑实验”使人们注重到组织中的人际关系、非正式群体等因素对组织效益的影响,开始

关注包罗自我实现在内的人的社会性需要,于是导致了一系列激励理论的出现。这些理论强

调人际关系在治理中的重要性,以人的社会性为基础,提出用“社会人”的概念来代替“经济

人”的假设。系统论的应用和权变理论的进展导致了西方组织治理在七十年代的“战略热”和

“系统热”,即重点由组织内部的治理转向战略治理,强调组织结构和系统的协调与适应能力

(徐联仓,1993)。八十年代初,随着日本公司的崛起,人们注重到了文化差异对公司治理

的影响,进而发现了社会文化与组织治理的融合——公司文化,它是公司进展到必定阶段,

公司领导人将其在公司创业阶段关于经营理念、基本假设等达成的共识用?诙宰橹芾砉

讨邪ㄎ幕⒓壑岛托睦硪蛩卦谀诘鹊姆墙峁剐砸蛩氐囊恢终希⒓怪晌桓鲎橹蚱

笠刀谰吒鲂曰墓芾砟J剑晕幕牧α客贫抛橹推笠档某て诜⒓埂?

一国外公司文化研究的历史背景总体情况

70年代末,日本经济实力的强大对美国乃至西欧经济形成了挑战,在这种形势下,人们注

重到日美公司治理模式的不同,其中发现,理性化治理缺乏灵活性,不利于发挥人们的制造

性和与公司长期共存的信念,而塑造一种有利于创新和将价值与心理因素整合的文化,才是

真正对公司长期经营业绩和公司的进展起着潜在的却又至关重要的作用。80年代初,威廉.

大内的《Z理论》、特雷斯·迪尔和艾兰·肯尼迪的《公司文化》和阿索斯和沃特曼的《寻求优

势》三部专著的出版,掀起了公司文化研究的热潮。八十年代,公司文化的研究以探讨基本

理论为主,如公司文化的概念、要素、类型以及公司文化与公司治理各方面的关系等。进入

九十年代以来,公司文化研究出现了四个走向:一是公司文化基本理论的深入研究;二是公

司文化与公司效益和公司进展的应用研究;三是关于公司文化测量的研究;四是关于公司文

化的诊断和评估的研究。迄今为止,有关公司文化的专著约有六十多部,论文分布在十几种

治理学和心理学期刊中,公司文化的研究在八十年代和九十年代已经成为治理学、组织行为

学和工业组织心理学研究的一个热点,八十年代和九十年代也被称为治理的公司文化时代。

二八十年代国外公司文化研究的兴起

1981年,美国加利福尼亚大学美籍日裔教授威廉·大内出版了他的专著《Z理论——美国公

司界怎样迎接日本的挑战》,该书分析了公司治理与文化的关系,提出了"Z型文化"、“Z

型组织"等概念,认为公司的操纵机制是完全被文化所包容的。1982年特雷斯·迪尔

(TerrenceE.Deal)和艾兰·肯尼迪(AllanKeedy)出版了《公司文化》(CorporateCulture)一书,他们提

出,杰出而成功的企业大都有强有力的公司文化,他们在这本书中还提出,公司文化的要素

有五项:(1)公司环境;(2)价值观;(3)英雄;(4)仪式;(5)文化网络。其中,价值观

是核心要素。该书还提出了公司文化的分析方法,应当运用治理咨询的方法,先从表面开始,

逐步深入观察企业的无意识行为。同年,美国闻名治理专家托马斯·彼得斯与小罗伯特·沃特

曼合著《寻求优势--美国最成功企业的经验》,研究并总结了3家优秀的革新型企业的治理,

发现这些企业都以企业文化为动力、方向和操纵手段,因而取得了惊人的成就,这就是公司

文化的力量。这三本著作与帕斯卡尔·阿索斯合著的《日本的治理艺术》被合称为公司文化

研究的四重奏,这标记着公司文化研究的兴起(郭纪金,1995)。

公司文化研究在八十年代就出现了两种方法的派别,一派是以美国麻省理工学院的沙因教授

(EdgarH.Schein)为代表的定性化研究,他们对公司文化的概念和深层结构进行了系统的探

讨,也曾提出进行现场观察、现场访谈、以及对公司文化评估的步骤等,但是,由于这种方法

难以进行客观的测量,在探讨组织文化