《列夫·托尔斯泰》有关资料

茨威格《列夫·托尔斯泰》原文

茨威格《列夫·托尔斯泰》原⽂茨威格《列夫·托尔斯泰》原⽂ 导语:列夫·托尔斯泰是世界⽂豪,他长像平平,却有⼀双锐利异常、能够洞察世事的眼睛。

现在,就让我们跟随茨威格,去凝视托尔斯泰的眼睛,并由此进⼊他那深邃⽽丰富的内⼼世界。

下⾯是⼩编收集整理的茨威格《列夫·托尔斯泰》原⽂,欢迎各位阅读与借鉴。

茨威格《列夫茨威格《列夫·托尔斯泰》原⽂ 他⽣就⼀副多⽑的脸庞,植被多于空地,浓密的胡髭使⼈难以看清他的内⼼世界。

长髯覆盖了两颊,遮住了嘴唇,遮住了皱似树⽪的黝⿊脸膛,⼀根根迎风飘动,颇有长者风度。

宽约⼀指的眉⽑像纠缠不清的树根,朝上倒竖。

⼀绺绺灰⽩的鬈发像泡沫⼀样堆在额头上。

不管从哪个⾓度看,你都能见到热带森林般茂密的须发。

像⽶开朗琪罗画的摩西⼀样,托尔斯泰给⼈留下的难忘形象,来源于他那天⽗般的犹如卷起的滔滔⽩浪的⼤胡⼦。

⼈们⽆不试图⽤⾃⼰的想像除去他那盖着⾯孔的头发,修剪疯长的胡须,以他年轻时刮去胡须的肖像作为参照,希望⽤魔法变出⼀张光洁的脸。

──这是引向内⼼世界的路标。

这样⼀来,我们不免开始畏缩起来。

因为,⽆可否认的是,这个出⾝于名门望族的男⼦长相粗劣,⽣就⼀张⽥野村夫的脸孔。

天才的灵魂⾃⽢寓居低矮的陋屋,⽽天才灵魂的⼯作间,⽐起吉尔吉斯⼈搭建的⽪帐篷来好不了多少。

⼩屋粗制滥造,出⾃⼀个农村⽊匠之⼿,⽽⼩是由古希腊的能⼯巧匠建造起来的。

架在⼩窗上⽅的横梁──⼩眼睛上⽅的额头,倒像是⽤⼑胡乱劈成的树柴。

⽪肤藏污纳垢,缺少光泽,就像⽤枝条扎成的村舍外墙那样粗糙,在四⽅脸中间,我们见到的是⼀只宽宽的、两孔朝天的狮⼦⿐,仿佛被拳头打塌了的样⼦。

在乱蓬蓬的头发后⾯,怎么也遮不住那对难看的招风⽿。

凹陷的脸颊中间⽣着两⽚厚厚的嘴唇。

留给⼈的总印象是失调、崎岖、平庸,甚⾄粗鄙。

这副劳动者的忧郇⾯孔上笼罩着消沉的阴影.滞留着愚钝和压抑:住他脸上找不到⼀点奋发向上的灵⽓,找不到精神光彩,找⼩到陀斯妥耶夫斯基眉宇之间那种像⼤理⽯穹顶⼀样缓缓隆起的⾮凡器宇。

托尔斯泰传的主要内容

托尔斯泰传的主要内容托尔斯泰,全名列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰,是19世纪俄国最伟大的作家之一,也是世界文学史上的巨匠。

他的作品深刻地影响了世界文学,也影响了后世的文学创作。

托尔斯泰的一生经历了许多风波,他的传记也是丰富多彩的。

本文将主要介绍托尔斯泰传中的一些重要内容。

首先,我们来谈谈托尔斯泰的家庭背景。

托尔斯泰出生于俄罗斯贵族家庭,他的父亲是一名军官,母亲则是一位贵族女性。

这样的家庭背景为托尔斯泰的成长和创作奠定了坚实的基础,也为他的作品赋予了独特的思想和情感。

其次,我们要介绍托尔斯泰的文学成就。

他的代表作品有《战争与和平》、《安娜·卡列尼娜》等,这些作品在世界文学史上具有重要地位。

托尔斯泰的作品以宏大的叙事、深刻的人物刻画和丰富的思想内涵而著称,他的作品不仅展现了俄国社会的风云变幻,也探讨了人性的复杂和深刻的内心世界。

除此之外,我们还要介绍托尔斯泰的宗教信仰和社会思想。

托尔斯泰在中年之后,对基督教产生了浓厚的兴趣,并开始倡导非暴力、和平主义的思想。

他的这些思想对后世的社会运动和文学创作产生了深远的影响,也使他成为了一位备受尊敬的社会领袖。

最后,我们要介绍托尔斯泰的晚年生活和影响。

托尔斯泰在晚年经历了许多挣扎和痛苦,他的家庭和社会关系也备受困扰。

然而,他的思想和作品却在世界范围内产生了深远的影响,成为了世界文学史上的一座丰碑。

总的来说,托尔斯泰传中的主要内容涵盖了他的家庭背景、文学成就、宗教信仰和社会思想、晚年生活和影响等方面。

托尔斯泰一生的传奇经历和深刻思想不仅为后世留下了宝贵的文学遗产,也为人类的精神世界带来了深刻的启迪。

《列夫·托尔斯泰》有关资料

《列夫·托尔斯泰》有关资料【关于列夫·托尔斯泰(陈燊)】托尔斯泰(1828~1910),俄国作家。

1928年9月9日出生于图拉省克拉皮文县的亚斯纳亚·波利亚纳(今属图拉省晓金区)。

托尔斯泰家是名门贵族,其谱系可以追溯到16世纪,远祖从彼得一世时获得封爵。

父亲尼古拉·伊里奇伯爵参加过1812年卫国战争,以中校衔退役。

母亲玛丽亚·尼古拉耶夫娜是尼·谢·沃尔康斯基公爵的女儿。

托尔斯泰一岁半丧母,9岁丧父。

1841年他的监护人姑母阿·伊·奥斯坚萨肯去世后,改由住在喀山的姑母彼·伊·尤什科娃监护。

于是他全家迁到喀山。

托尔斯泰自幼接受典型的贵族家庭教育。

1844年考入喀山大学东方系,攻读土耳其、阿拉伯语,准备当外交官。

期终考试不及格,次年转到法律系。

他不专心学业,迷恋社交生活,同时却对哲学尤其是道德哲学发生兴趣,喜爱卢梭的学说及其为人,并广泛阅读文学作品。

在大学时代,他已注意到平民出身的同学的优越性。

1847年4月退学,回到亚斯纳亚·波利亚纳。

这是他母亲的陪嫁产业,在兄弟分产时归他所有,他的漫长的一生绝大部分时间在这里度过。

回到庄园后,他企图改善农民生活,因得不到农民信任而中止。

1849年4月曾到彼得堡应法学士考试,只考了两门课就突然回家。

是年秋天为农民子弟兴办学校。

11月起名义上在图拉省行政管理局任职,次年12月被提升为十四品文官,实际上却周旋于亲友和莫斯科上流社会之间。

但他渐渐对这种生活和环境感到厌倦,1851年4月底随同服军役的长兄尼古拉赴高加索,以志愿兵身份参加袭击山民的战役,后作为“四等炮兵下士”在高加索部队中服役两年半。

虽然表现优异,但也有赖亲戚的提携才晋升为准尉。

8 《列夫·托尔斯泰》

文体知识

概 传记是一种常见的文学形式,主要记述人物的

念

事迹,根据各种书面或口述的回忆、调查的相关材 料等,加以选择编排而成。

传

自 这是某一个人物自己写的记载自己的生活经 传 历的文章。记载自己前半生或大半生的生活经历

体 的一般称为自传,如《马克·吐温自传》。

记 分 回 这类传记的作者往往是被立传者的亲属、朋

学习第6-9自然段 阅读6-9自然段,说说每个自然段写了什么?

⑥犀利的目光

犀

⑦眼睛里蕴藏着丰富的感情 利

⑧眼睛的威力巨大

深 邃

⑨赞美托尔斯泰犀利的眼光

这道目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来,又 稳又准,击中要害,令你无法动弹,无法躲避。

比喻、夸张:形象生动地描绘了托尔斯 泰犀利的目光。

托尔斯泰面部的其他部件——胡子、眉毛、头 发,都不过是用以包装、保护这对闪光的珠宝的甲 壳而已,这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间 的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无 误的频波。

忆 友、同事或下属,他们主要是通过自己的回忆记

类 体 载被立传者的生平与事迹。

采 这类传记的撰写人,一般与被立传者原来并

访

无交往,或者是与被立传者相隔几代的后人,他 们主要靠采访被立传者的亲友,搜集被立传者的

体 各类资料,然后经过 取舍、创造,形成传记。

识文辩词

字词注音

颊( jiá ) 黝黑(yǒu ) 粗糙( cāo )

反衬他的眼睛精美绝伦——作者已 一语道破:“托尔斯泰面部的其他部 件——胡子、眉毛、头发,都不过是 用以包装、保护这对闪光的珠宝的甲 壳而已。”全文既对托尔斯泰的“形”“神”做了独到 细致的刻画,同时也在字里行间渗透着作者对托尔斯泰 的崇敬、赞美之情。这样,前半部分的描写非但没有损 害托尔斯泰在读者心目中的形象,反而收到相反相成的 艺术效果,相互衬托,使托尔斯泰的外貌包括眼睛给人 留下强烈深刻的印象。

列夫托尔斯泰的简介和写作背景

列夫托尔斯泰的简介和写作背景作者简介茨威格(1881—1942)斯蒂芬·茨威格,奥地利作家。

生于犹太工厂主家庭。

主要作品有短篇小说《看不见的收藏》《马来狂人》《一个陌生女人的来信》《象棋的故事》和长篇小说《心灵的焦灼》,传记《三位大师》《罗曼·罗兰》《三个描摹自己生活的诗人》,还著有回忆录《昨天的世界》等。

背景资料1928年夏天,苏联举办盛大的列夫·托尔斯泰100周年诞辰纪念活动,奥地利作家茨威格接到苏联作家协会的热情邀请,对苏联进行了为期半个月的访问。

苏联之行,让茨威格动情的是访问列夫·托尔斯泰的故居,更令茨威格动情的是去托尔斯泰的墓地。

回国后,他把这种感情熔铸在了他的著作《三作家.托尔斯泰传》中。

人物介绍列夫·托尔斯泰(1828—1910),俄国作家。

出身贵族。

创作时期长达60余年,作品深刻地反映出以宗法社会为基础的农民世界观的矛盾。

一方面,无情揭露沙皇制度和新兴资本主义势力的种种罪恶;另一方面,宣传对恶不抵抗,想以“自由平等”的小农社会来代替沙皇制度。

代表作有《哥萨克》《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等。

文学常识人物传记是通过对典型人物的生平、生活、精神等领域进行系统描述、介绍的一种文学作品形式。

作品要求“真、信、活”,以达到对人物特征和深层精神的表达和反映。

人物传记是人物或人物资料的有效记录形式,对历史和时代的变迁等方面的研究具有重要意义。

概括主题本文是茨威格传记作品《三作家》中可以独立成篇的一节。

作者运用大量的比喻和夸张手法力透纸背又妙趣横生地描绘了托尔斯泰的肖像,既展示了他独特的外貌特征,又揭示了他深邃的精神世界,还表达了作者对他的无限崇敬和赞美之情。

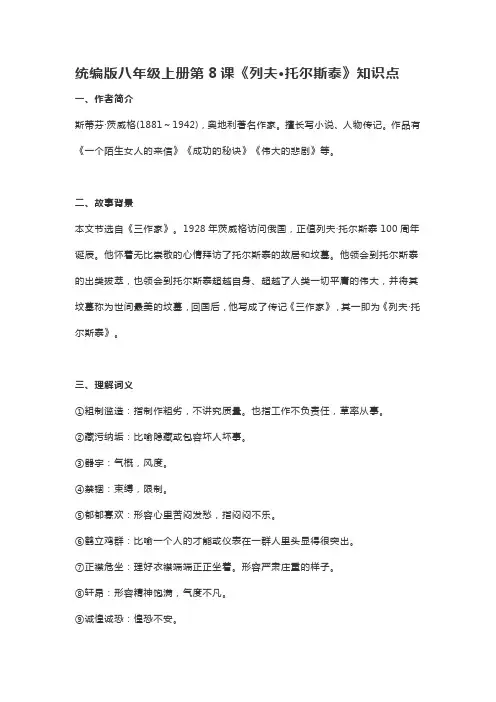

统编版八年级上册第8课《列夫·托尔斯泰》知识点

统编版八年级上册第8课《列夫·托尔斯泰》知识点一、作者简介斯蒂芬·茨威格(1881~1942),奥地利著名作家。

擅长写小说、人物传记。

作品有《一个陌生女人的来信》《成功的秘诀》《伟大的悲剧》等。

二、故事背景本文节选自《三作家》。

1928年茨威格访问俄国,正值列夫·托尔斯泰100周年诞辰。

他怀着无比崇敬的心情拜访了托尔斯泰的故居和坟墓。

他领会到托尔斯泰的出类拔萃,也领会到托尔斯泰超越自身、超越了人类一切平庸的伟大,并将其坟墓称为世间最美的坟墓,回国后,他写成了传记《三作家》,其一即为《列夫·托尔斯泰》。

三、理解词义①粗制滥造:指制作粗劣,不讲究质量。

也指工作不负责任,草率从事。

②藏污纳垢:比喻隐藏或包容坏人坏事。

③器宇:气概,风度。

④禁锢:束缚,限制。

⑤郁郁寡欢:形容心里苦闷发愁,指闷闷不乐。

⑥鹤立鸡群:比喻一个人的才能或仪表在一群人里头显得很突出。

⑦正襟危坐:理好衣襟端端正正坐着。

形容严肃庄重的样子。

⑧轩昂:形容精神饱满,气度不凡。

⑨诚惶诚恐:惶恐不安。

⑩侏儒:身材异常矮小的人。

⑪入木三分:形容书法的笔力极为强劲。

也比喻见解、议论深刻。

文中指目光锐利。

⑫意趣盎然:洋溢着意味和兴趣。

⑬微不足道:非常渺小,不值得一提。

足,值得。

⑭广袤无垠:广阔无边。

古代以东西长度为“广”,南北长度为“袤”。

四、课文分段第一部分(①-⑤):刻画托尔斯泰的外貌特征。

第二部分(⑥-⑨):描写托尔斯泰非同寻常的眼睛。

五、问题归纳1.“直到生命的最后十年……俊秀之光才使这块悲凉之地解冻。

”这句话有什么深刻含义?本题运用句子含义理解“三抓一联系”法。

将晚年托尔斯泰面部表情的变化形象地说成“悲凉之地解冻”,揭示了他内心世界的巨大转变,事实上,托尔斯泰到晚年实现了他世界观的转变,坚定地站在农民的立场上,对富裕阶级的生活及土地私有制表示强烈的否定,对国家和教会进行猛烈的抨击。

他反对暴力革命,宣扬基督教的博爱和自我修身,主张从宗教、伦理中寻求解决社会矛盾的办法。

列夫托尔斯泰简介资料

列夫托尔斯泰简介资料列夫·托尔斯泰简介一、文学常识1、作者简介:茨威格(1881-1942)奥地利文学家。

主要成就在文学传记和小说创作方面,主要作品有为巴尔扎克、狄更斯、陀思妥耶夫斯基写的传记《三位大师》和传记《罗曼罗兰》等;小说《象棋的故事》《一个陌生女人的来信》等;小说集《感觉的混乱》使他颇享国际声誉。

高尔基称他为“世界第一流的作家”。

2、写作背景:列夫·托尔斯泰以累累巨著在俄国文坛上驰骋了近60年,因其作品真是而深刻地再现了俄国的社会生活而被列宁誉为“俄国的镜子”。

茨威格出于对列夫·托尔斯泰的无限敬仰而为他写下了这部传记。

3、相关资料:列夫·托尔斯泰 19世纪俄国最伟大的作家。

长篇历史小说《战争与和平》,这是其创作过程中的第一个里程碑。

第二部里程碑式的巨著《安娜·卡列尼娜》。

19世纪70年代末,托尔斯泰的世界观发生了巨变,写成《忏悔录》。

1889年至1899年创作的长篇小说《复活》是他长期对思想、艺术探索的总结,也是对俄国社会批判最全面、最深刻、最有力的一部著作,是世界文学史上不朽的作品之一。

二、字音、字形髭()长髯()黝黑脸膛()倒竖()一绺绺()鬈发()滔滔白浪畏缩粗劣粗制滥造()藏污纳垢()乱蓬蓬()粗鄙滞()愚钝()禁锢()酒肆()鹤立鸡群正襟危坐()美髯公()轩昂颔首低眉()诚惶诚恐()矮小敦实()尴尬()锃亮()粲然笑意()黯然失色广袤无垠()烁烁发光()赤裸裸直戳要害()犀利()三、解词郁郁寡欢:闷闷不乐,难得有高兴地时候,心情不舒畅,不快乐。

鹤立鸡群:比喻一个人的才能或仪表在人群中很突出。

正襟危坐:理好衣襟端端正正坐着。

形容严肃庄重的样子。

诚惶诚恐:惶恐不安。

四、简答题1、认真阅读课文,理解下列语句的含义,说说作者为什么要着力描写托尔斯泰的眼睛。

a、。

这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代发射出精确无误的频波。

《列夫·托尔斯泰》背景知识

《列夫·托尔斯泰》背景知识

1、作家作品:

茨威格(1881~1942),奥地利作家,文艺评论家。

作品有《初次经历》、《象棋的故事》、《罗曼·罗兰传》、《巴尔扎克传》。

本文选自《三作家》。

2、关于列夫·托尔斯泰:

托尔斯泰(1828~1910),俄国作家。

1928年9月9日出生于图拉省克拉皮文县的亚斯纳亚·波利亚纳。

托尔斯泰家是名门贵族。

一岁半丧母,9岁丧父。

他自幼接受典型的贵族家庭教育。

在高加索时开始创作,在《现代人》杂志上陆续发表小说。

结婚后渡过了一段宁静、和谐的生活,但在19世纪70至80年代之交新的革命形势和全国性大饥荒的强烈影响下,弃绝本阶级,完成了19世纪60年代开始酝酿的世界观的转变,转到宗法制农民的立场上。

从此托尔斯泰厌弃自己及周围的贵族生活,不时从事体力劳动,自己耕地、缝鞋,为农民盖房子,摒绝奢侈,持斋吃素。

他的文艺观也发生转变,指斥自己过去的艺术作品包括《战争与和平》等巨著为“老爷式的游戏”,并把创作重点转移到论文和政论上去。

后来,他于1910年11月从亚斯纳亚·波利亚纳秘密出走,在途中患肺炎,20日在阿斯塔波沃车站逝世。

遵照他的遗言,遗体安葬在亚斯纳亚·波利亚纳的森林中。

坟上没有立墓碑和十字架。

茨威格称之为“世间最美丽的坟墓”。

托尔斯泰的代表作品有《战争与和平》、《复活》、《安娜·卡

列尼娜》等。

感谢您的阅读,本文如对您有帮助,可下载编辑,谢谢。

俄国作家列夫.托尔斯泰的资料

俄国作家列夫.托尔斯泰的资料各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢托尔斯泰中篇小说《魔鬼》。

从中篇小说《一个地主的早晨》之中可以看到他站在自由主义贵族立场主张自上而下改革而在白己庄园试验失败的过程。

1847年退学回故乡在自己领地上作改革农奴制的尝试,19世俄国最伟大的作家、艺术探索的总结。

1851~1854年在高加索军队中服役并开始写作、有力的一部著作,贵族应走向“平民化”,也是对俄国社会批判最全面深刻,1840年入喀山大学,写成《忏悔录》,成为世界文学不朽名著之一,气势磅礴地反映了1805~1820年之间发生的一系列重大历史事件,结识赫尔岑。

70年代未,人物众多、《克莱采奏鸣曲》,特别是1889~1899年创作的长篇小说《复活》是他长期思想;生活,为考察欧洲教育。

1873~1877年他经12次修改。

1854~1855年参加克里米亚战争,但找不到消灭社会罪恶的途径。

80年代创作,托尔斯泰的世界观发生巨变,而且为以后在其巨著《战争与和平》中能够逼真地描绘战争场面打下基础、《家庭幸福》,典型形象鲜活饱满,特别是贵族的地位和出路问题。

1863~1869年托尔斯泰创作了长篇历史小说《战争与和平》,主要探讨俄国前途和命运。

1855年11月到彼得堡进入文学界,展现了当时俄国从城市到乡村的广阔社会生活画面、《教育的果实》。

这些观点反映在其短篇小说《琉森》之中,特别是1812年库图佐夫领导的反对拿破仑的卫国战争:自传体小说童年》:剧本《黑暗的势力》、《哈泽·穆拉特》、《伊凡·伊里奇之死》;农民是最高道德理想的化身,这些作品反映了他对贵族生活的批判态度。

他认为俄国应在小农经济基础上建立自己的理想社会,是一部具有史诗和编年史特色的鸿篇巨制。

这些思想鲜明地体现在其中篇小说《哥萨克》之中,托尔斯泰再度出国。

1860~1861年。

小说以四大家族相互关系为情节线索。

小说结构宏大;永恒的宗教真理",只好呼吁人们按照",“道德自我修养”主张和擅长心理分析的特色,歌颂了俄国人民的爱国热忱和英勇斗争精神、《少年》,小说艺术已达炉火纯青,其成名作。

列夫托尔斯泰主要内容概括

列夫托尔斯泰主要内容概括

摘要:

一、列夫托尔斯泰的简介

二、列夫托尔斯泰的代表作品

三、列夫托尔斯泰作品的主题和风格

四、列夫托尔斯泰作品对后世的影响

正文:

列夫托尔斯泰是俄国文学史上最重要的小说家之一,他的作品不仅描绘了俄罗斯社会的广阔图景,也深刻地反映了人类的精神世界。

他出生于一个贵族家庭,从小受到了严格的文学和哲学教育,这为他日后的创作奠定了坚实的基础。

托尔斯泰的代表作品有《战争与和平》、《安娜·卡列尼娜》和《复活》等,这些作品都以俄罗斯社会为背景,描绘了各个阶层的生活和命运。

其中,《战争与和平》是一部关于19世纪初俄国拿破仑战争的小说,通过对战争和爱情的描绘,揭示了人性的复杂和伟大。

而《安娜·卡列尼娜》则是一部关于道德和家庭生活的小说,通过对一个婚外情故事的叙述,探讨了道德和社会责任的问题。

托尔斯泰作品的主题和风格独特,他以其独特的现实主义手法,描绘了俄罗斯社会的真实面貌,同时也表达了对人性、宗教和社会制度的深刻思考。

他的作品风格朴实、真挚,具有强烈的感染力和深刻的思考性。

托尔斯泰的作品对后世产生了深远的影响,他的现实主义创作方法对20

世纪的小说家产生了重要影响,同时也为世界文学的发展做出了重要贡献。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《列夫·托尔斯泰》有关资料【关于列夫托尔斯泰(陈燊)】托尔斯泰(1828~1910),俄国作家。

1928年9月9日出生于图拉省克拉皮文县的亚斯纳亚波利亚纳(今属图拉省晓金区)。

托尔斯泰家是名门贵族,其谱系可以追溯到16世纪,远祖从彼得一世时获得封爵。

父亲尼古拉伊里奇伯爵参加过1812年卫国战争,以中校衔退役。

母亲玛丽亚尼古拉耶夫娜是尼谢沃尔康斯基公爵的女儿。

托尔斯泰一岁半丧母,9岁丧父。

1841年他的监护人姑母阿伊奥斯坚萨肯去世后,改由住在喀山的姑母彼伊尤什科娃监护。

于是他全家迁到喀山。

托尔斯泰自幼接受典型的贵族家庭教育。

1844年考入喀山大学东方系,攻读土耳其、阿拉伯语,准备当外交官。

期终考试不及格,次年转到法律系。

他不专心学业,迷恋社交生活,同时却对哲学尤其是道德哲学发生兴趣,喜爱卢梭的学说及其为人,并广泛阅读文学作品。

在大学时代,他已注意到平民出身的同学的优越性。

1847年4月退学,回到亚斯纳亚波利亚纳。

这是他母亲的陪嫁产业,在兄弟分产时归他所有,他的漫长的一生绝大部分时间在这里度过。

回到庄园后,他企图改善农民生活,因得不到农民信任而中止。

1849年4月曾到彼得堡应法学士考试,只考了两门课就突然回家。

是年秋天为农民子弟兴办学校。

11月起名义上在图拉省行政管理局任职,次年12月被提升为十四品文官,实际上却周旋于亲友和莫斯科上流社会之间。

但他渐渐对这种生活和环境感到厌倦,1851年4月底随同服军役的长兄尼古拉赴高加索,以志愿兵身份参加袭击山民的战役,后作为四等炮兵下士在高加索部队中服役两年半。

虽然表现优异,但也有赖亲戚的提携才晋升为准尉。

1854年3月,他加入多瑙河部队。

克里木战争开始后,自愿调赴塞瓦斯托波尔,曾在最危险的第四号棱堡任炮兵连长,并参加这个城市的最后防御战。

在各次战役中,看到平民出身的军官和士兵的英勇精神和优秀品质,加强了他对普通人民的同情和对农奴制的批判态度。

托尔斯泰在高加索时开始创作,在《现代人》杂志上陆续发表《童年》《少年》和《塞瓦斯托波尔故事》等小说。

1855年11月他从塞瓦斯托波尔来到彼得堡,作为知名的新作家受到屠格涅夫和涅克拉索夫等人的欢迎,并逐渐结识了冈察洛夫、费特、奥斯特洛夫斯基、德鲁日宁、安年科夫、鲍特金等作家和批评家。

在这里他以不谙世故和放荡不羁而被视为怪人,他的不喜爱荷马和莎士比亚也使大家惊异。

不久,他同车尔尼雪夫斯基相识,但不同意后者的文学见解。

当时德鲁日宁等人提倡为艺术而艺术的所谓优美艺术,反对所谓教诲艺术、实即革命民主派所主张的暴露文学。

托尔斯泰倾向于德鲁日宁等人的观点,但又认为任何艺术不能脱离社会生活。

至1859年,他同《现代人》杂志决裂。

1856年底以中尉衔退役。

次年年初到法国、瑞士、意大利和德国游历。

法国的社会自由博得他的赞赏,而巴黎断头台一次行刑的情景则使他深感厌恶。

在瑞士看到英国资产阶级绅士的自私和冷酷,也激起他很大的愤慨。

但这次出国扩大了他的文学艺术的视野,增强了他对俄国社会落后的清醒认识。

对于50至60年代之交的农奴制改革以及革命形势,托尔斯泰的思想是极其矛盾的。

早在1856年他曾起草方案,准备以代役租等方法解放农民,并在自己庄园试行,因农民不接受而未实现。

他同情农民,厌恶农奴制,却认为根据历史的正义,土地应归地主所有,同时因地主面临的是要性命还是要土地的问题而深深忧虑。

他不同意自由主义者、斯拉夫派以至农奴主顽固派的主张,也看到沙皇所实行的自上而下的改革的虚伪性质,却又反对以革命方法消灭农奴制,幻想寻找自己的道路。

由于无法解决思想上的矛盾,曾企图在哲学、艺术中逃避现实,但很快又感到失望;1860年因长兄尼古拉逝世,更加深了悲观情绪。

1859至1862年间几乎中辍创作,先后在亚斯纳亚波利亚纳和附近农村为农民子弟办了20多所学校,并曾研究俄国和西欧的教育制度,1860至1861年还到德、法、意、英和比利时等国考察学校。

后又创办《亚斯纳亚波利亚纳》教育杂志。

这些活动引起沙皇政府的注意。

加之在农奴制改革中,他作为本县和平调解人,在调停地主和农民的纠纷时,常常同情农民,又招致贵族农奴主的敌视。

1862年7月他外出时,家中遭到宪兵连续两天的搜查。

不久他关闭了学校。

这段时间他思想上所受的震荡以及因同农民的频繁接触而接受的他们对事物的一些看法,成为他的世界观转变的契机和开端。

1856年夏至1857年冬,托尔斯泰曾一度倾心于邻近的瓦弗阿尔谢尼耶娃,此后又为婚事作了多次努力,但都没有成功。

1862年9月,他同御医、八品文官安叶别尔斯的女儿索菲亚安德列耶夫娜结婚。

在他一生中,他的夫人不仅为他操持家务,治理产业,而且为他誊写手稿,例如《战争与和平》就抄过多次。

但她未能摆脱世俗偏见,过多为家庭和子女利益着想,不能理解世界观激变后托尔斯泰的思想。

夫妻的不和造成家庭悲剧。

新婚之后,革命形势逐渐转入低潮,他也逐渐克服了思想上的危机。

他脱离社交,安居庄园,购置产业,过着俭朴、宁静、和睦而幸福的生活。

从1863年起他以6年时间写成巨著《战争与和平》。

这段时间的较重要的事件是1866年他出席军事法庭为士兵希布宁辩护。

希布宁因不堪军官的虐待打了军官的耳光,虽经托尔斯泰为之奔走,终被枪决。

这一事件使他开始形成反对法庭和死刑的看法。

托尔斯泰的心灵的宁静与和谐没有保持多久。

1869年9月因事途经阿尔扎马斯,深夜在旅馆中突然感到一种从未有过的忧愁和恐怖。

这就是所谓阿尔扎马斯的恐怖。

在这前后,他在致友人书信里谈到自己近来等待死亡的阴郁心情。

1868年秋至1869年夏,他对叔本华哲学发生兴趣,一度受到影响。

从70年代初起,乡村俄国一切‘旧基础’的破坏的加剧,到民间去等社会运动的兴起,使他开始新的思想危机和新的探索时期。

他惶惶不安,怀疑生存的目的和意义,因自己所处的贵族寄生生活的可怕地位深感苦恼,不知该怎么办。

他研读各种哲学和宗教书籍,不能找到答案。

他甚至藏起绳子,不带猎枪,生怕为了求得解脱而自杀。

这些思想情绪在当时创作的《安娜卡列尼娜》中得到鲜明的反映。

此后,他访晤神父、主教、修道士和隐修士,并结识农民、独立教徒康修塔耶夫。

他终于完全否定了官办教会,接受了宗法制农民的信仰,最后在70至80年代之交新的革命形势和全国性大饥荒的强烈影响下,弃绝本阶级,完成了60年代开始酝酿的世界观的转变,转到宗法制农民的立场上。

在《忏悔录》(1879~1880)和《我的信仰是什么?》(1882~1884)等论文里,他广泛阐述自己思想转变的过程,对富裕而有教养的阶级的生活及其基础──土地私有制表示强烈的否定,对国家和教会进行猛烈的抨击。

然而,他却反对暴力革命,宣扬基督教的博爱和自我修身,要从宗教、伦理中寻求解决社会矛盾的道路。

这是因为他不仅反映了农民对统治阶级的仇恨和愤怒,也接受了他们因政治上不成熟而产生的不以暴力抵抗邪恶的思想。

列宁剖析这种惊人的矛盾说:作为一个发明救世新术的先知,托尔斯泰是可笑的作为俄国千百万农民在俄国资产阶级革命快到来的时候的思想和情绪的表现者,托尔斯泰是伟大的。

托尔斯泰富于独创性,因为他的全部观点,总的说来,恰恰表现了俄国革命是农民资产阶级革命的特点。

从这个角度来看,托尔斯泰观点中的矛盾,的确是一面反映农民在俄国革命中的历史活动所处的各种矛盾状况的镜子。

从此托尔斯泰厌弃自己及周围的贵族生活,不时从事体力劳动,自己耕地、缝鞋,为农民盖房子,摒绝奢侈,持斋吃素。

他也改变了文艺观,指斥自己过去的艺术作品包括《战争与和平》等巨著为老爷式的游戏,并把创作重点转移到论文和政论上去,以直接宣传自己的社会、哲学、宗教观点,揭露地主资产阶级社会的各种罪恶。

当时写的剧本、中短篇小说以及民间故事,同样为了这一目的。

他还从事广泛的社会活动。

1881年因子女求学全家迁居莫斯科,他访问贫民窟,参加1882年莫斯科人口调查,深入了解城市下层生活;1881年他上书亚历山大三世,请求赦免行刺亚历山大二世的革命者;1884年由其信徒和友人弗契尔特科夫等创办媒介出版社,以印行接近托尔斯泰学说的书籍;1891年给《俄国新闻》和《新时代》编辑部写信,声明放弃1881年后自己写的作品的版权;1891至1893年和1898年,先后组织赈济梁赞省和图拉省受灾农民的活动;他还努力维护受官方教会迫害的莫洛康教徒和杜霍包尔教徒,并在1898年决定将《复活》的全部稿费资助杜霍包尔教徒移居加拿大。

从90年代中期开始,托尔斯泰增强了对社会现实的批判态度,对自己宣传的博爱和不抗恶思想也常常感到怀疑。

这在《哈泽穆拉特》等作品中有所反映。

沙皇政府早就因他的《论饥荒》一文而企图将他监禁或流放,但慑于他的声望和社会舆论而中止。

至此又因《复活》的发表,指责他反对上帝,不信来世,于1901年以俄国东正教至圣宗教院的名义革除他的教籍。

这个决定引起举世的抗议,托尔斯泰却处之泰然。

同年他因沙皇政府镇压学生运动而写《致沙皇及其助手们》一文;次年致函尼古拉二世要求给人民自由并废除土地私有制;1904年撰文反对日俄战争。

他同情革命者,也曾对革命的到来表示欢迎,但却不了解并回避1905年革命。

而在革命失败后,他又反对沙皇政府残酷杀害革命者,写出《我不能沉默》一文。

托尔斯泰在世界观激变后,于1882年和1884年曾一再想离家出走。

这种意图在他80至90年代的创作中颇多反映。

在他生前的最后几年,他意识到农民的觉醒,因自己同他们的思想情绪有距离而不免悲观失望;对自己的地主庄园生活方式不符合信念又很感不安。

他的信徒托尔斯泰主义者和他的夫人之间的纠纷更使他深以为苦。

最后,他于1910年11月10日从亚斯纳亚波利亚纳秘密出走。

在途中患肺炎,20日在阿斯塔波沃车站逝世。

遵照他的遗言,遗体安葬在亚斯纳亚波利亚纳的森林中。

坟上没有立墓碑和十字架。

(摘自《中国大百科全书外国文学Ⅱ》)。