中国古代的民族融合

中国古代的民族融合

一、春秋战国时期的民族融合民族:中原的华夏民族;北方的匈奴和东胡;西方的戎;南方的越形式:经济文化交流(最基本形式);频繁的战争(直接动力)影响:为后来秦统一建立统一的多民族国家奠定了基础民族关系方面:“华夷”观念削弱,华夏族与周边的少数民族在征伐和生产中逐渐开始了融合

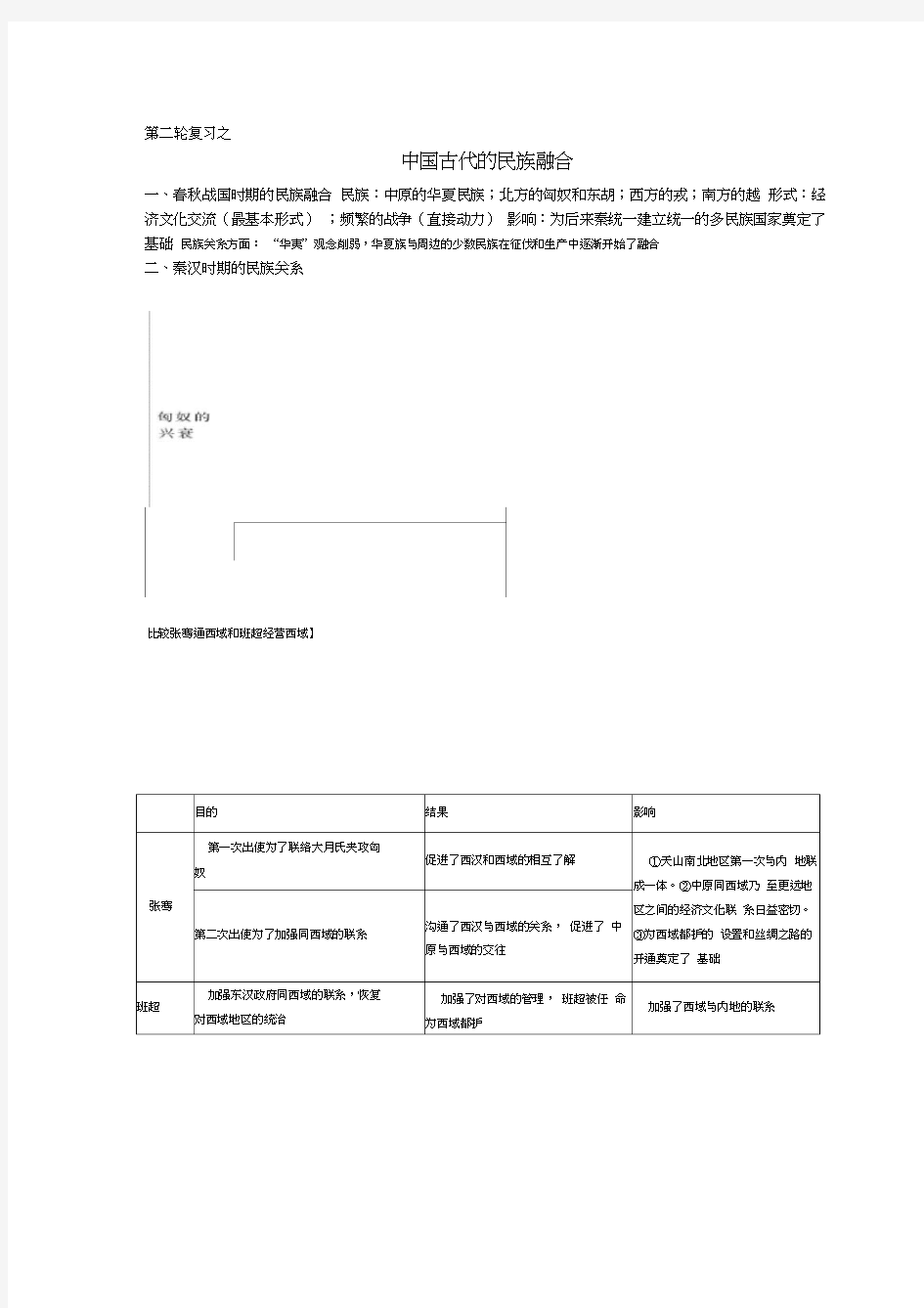

二、秦汉时期的民族关系

比较张骞通西域和班超经营西域】

目的结果影响

张骞

第一次出使为了联络大月氏夹攻匈

奴

促进了西汉和西域的相互了解①天山南北地区第一次与内地联

成一体。②中原同西域乃至更远地

区之间的经济文化联系日益密切。

③为西域都护的设置和丝绸之路的

开通奠定了基础

第二次出使为了加强同西域的联系

沟通了西汉与西域的关系,促进了中

原与西域的交往

班超

加强东汉政府同西域的联系,恢复对西域地区的统治

加强了对西域的管理,班超被任命

为西域都护

加强了西域与内地的联系

第二轮复习之

例 1 [2010 ·重庆卷 ] 我国著名历史学家翦伯赞说: “张骞在公元前 127 年发现西域,其当时对中国人的刺激, 正像后来 1492 年哥伦布发现美洲对于欧洲人的刺激是一样的。 ”翦伯赞观点的正确性是因为其看到了 ( ) A .张骞开辟了通向西域的殖民道路 B .哥伦布发现美洲同张骞发现西域影响完全相同 C .张骞的行动对于以后中西文化的交流作出了突出的贡献

D .张骞来到西域完全是出于经济目的

【秦汉时期我国民族关系发展的特点、原因和影响】

(1) 民族关系发展的特点 ①中央加强了对边疆地区的有效管辖, 如秦始皇平定南越后, 设三郡进行管理; 汉武帝在西南夷地区设郡, 西汉在西域设西域都护等。

②加快了对边疆地区的开发,如秦开发珠江流域,匈奴开发蒙古高原等。 ③各族人民友好往来和各民族间进行经济文化交流,如昭君出塞,密切了汉匈关系,互市兴旺起来,文化 往来增多。张骞通西域密切了中原同西域乃至更远地区之间的经济文化联系,促进了西域社会的进步,丰 富了中原的物质生活。

(2) 民族关系发展的原因 ①秦汉时期,国家统一,经济文化发展。

②统治者采取了有效政策,促进了民族关系的发展。

(3) 民族关系发展的影响 ①促进了我国古代经济文化的发展,促进了我国统一多民族国家的形成和发展。 ②带动了对外关系的发展,如丝绸之路的开辟等。

例 2 汉武帝时,细君公主居乌孙作诗曰: “吾家嫁我兮天一方,远托异国兮乌孙王。穹庐为室兮旃为墙, 以肉为食兮酪为浆??”你能从诗中获取的信息有 ( )

①细君公主远嫁乌孙政治联姻 ②细君公主对生活不习惯 ③细君公主远嫁异国,促进了两国经济往来 ④反映了当时西域的生产、生活情况

A .①②③

B .②③④

C .①②④

D .②③

三、隋唐统一多民族国家的发展

二者

的共

同点

①加强了内地同西域的联系和经济文化交

出流

②促进了统一多民族国家的发展③对中外友好交流贡献突

3

【汉武帝和唐太宗处理民族关系的相似点】

(1) 都打败了少数民族贵族的骚扰,稳定了北部边境。汉初,匈奴兵经常掠夺西汉北部边郡。汉武帝时,对匈奴进行猛烈反击,击败匈奴,稳定了北部边郡;唐初,东突厥不断发兵南下威胁唐朝,唐太宗大败东突厥。

(2) 都重视加强各民族间的联系和友好往来。汉武帝两次派张骞出使西域,加强了西域各族同内地的联系;唐太宗派文成公主入藏,加强了汉藏两族的关系。

(3) 都加强了对边境地区的管辖。汉武帝派人到少数民族地区,在西南地区建立郡县,加强了内地与西南地区的联系;唐太宗在东突厥旧地设置都督府。

【对比串联】分清唐太宗和唐玄宗在民族关系上的举措:唐太宗:刚柔并济,一平突厥政策开明,二与吐蕃和亲。

唐玄宗:册封管辖,封回纥骨力裴罗为怀仁可汗,封粟末靺鞨大祚荣为渤海郡王,加授忽汗州都督,册封南诏皮罗阁为云南王。例3 贞观后期,回纥各部请求开辟一条“参天可汗道” ,即从唐朝通往回纥的大道,唐太宗应允,并在沿途设立驿站几十处。“参天可汗道”的历史作用不包括( )

A.为民族间商旅往来提供了方便

B.促进了民族间的融合

C.加强了中央对边疆的控制,利于边疆开发

D.加强了与欧洲、非洲的往来

【唐朝灵活处理同周边少数民族关系的方式】

(1) 设行政机构:唐初,唐太宗在东突厥旧地建都督府,任命突厥贵族为都督来管理;唐太宗和武则天时期

在西突厥分别设立安西都护府和北庭都护府,这是唐朝在西域设置的最高统治机构;8 世纪前期唐朝建黑水都督府。

(2) 战争:唐初与东突厥开战,大败东突厥,俘其首领,维护北部边境的安定。

(3) 册封:唐玄宗先后册封回纥首领骨力裴罗为“怀仁可汗”、粟末靺鞨首领大祚荣为渤海郡王、南诏首领皮

罗阁为云南王等。

(4) 和亲:松赞干布与文成公主,尺带珠丹与金城公主,唐蕃会盟。

例4 《新唐书》载:“是时,可汗上书恭甚,言:‘昔为兄弟,今婿,半子也。陛下若患西戎,子请以兵除之'。”从材料中能够得出的正确信息是( )

A.唐朝与突厥关系紧张B.南诏接受唐朝领导

C.回纥与唐朝关系亲密D.唐政府与吐蕃

四、两宋的民族关系

5

【两宋时期的民族关系特点】北宋时,与之并立的政权有辽、西夏、大理等;与南宋并立的政权有西夏、金、蒙古、大理等。两宋时期的特殊形势,使民族关系呈现以下特点:

(1) 民族政权并立。辽、西夏、北宋的并立;金与南宋的并立等。

(2) 民族政策以软弱为主,多次用兵失败,对辽、夏、金以岁币等方式换取和平。

(3) 民族矛盾突出。两宋、辽、夏、金等政权都亡于民族政权的进攻。

(4) 民族融合是主流。北宋与辽、夏分别在边境地区开设榷场进行贸易;南宋时大批契丹人、女真人进入中原地区,与汉族人民共同生活、劳动;元朝时形成民族融合的新高潮。

例5 [2010 ·全国卷Ⅱ ] 1170 年,南宋范成大出使金朝,所撰《燕宾馆》诗中说:“苦寒不似东篱下,雪满西山把菊看。”自注:“至是适以重阳,虏重此节,以其日祭天,伴使把菊酌酒相劝。”从中可以得知( ) A.南方人不适应北方的气候

B.金朝对南宋使臣极为尊重

C.重阳节赏菊习俗源于女真D.女真族吸收了中原的文化

【少数民族对中华民族文明的贡献】

(1) 政治上:开发祖国边疆,扩大祖国疆域,推动祖国统一局面的形成。例如,匈奴对北方草原地区的统一,靺鞨对东北地区的开发,吐蕃对西藏地区的统一与开发,在蒙古族主导下实现了元朝的大统一。

(2) 经济上:提供大量动植物特产,丰富中华文明的物质文明;接受并传播先进生产方式,实现本民族的封建化。例如,西域地区在汉朝时传入中原地区的葡萄、石榴、苜蓿、胡豆、胡麻、胡瓜等;鲜卑、契丹、女真等少数民族接受汉族先进生产方式,促进先进生产力的传播。

(3) 民族关系上:以多种形式推动民族交流和融合,促成多民族国家格局的发展壮大。例如,孝文帝改革促

中国历史上有少数民族建立的朝代

中国历史上有少数民族建立的朝代 北魏(386年~534年)鲜卑族建立的少数民族王朝,拓跋珪于太初元年(386)称王,初称代国,同年改国号为魏,建元登国。史称北魏、拓跋魏、元魏、后魏。北魏太延五年(439)北魏灭北凉,结束十六国时期,统一北方,传17帝,历171年。天兴元年(398)称帝,都平城。盛时疆域约为今河北、山东、山西、宁夏、甘肃等省区,河南、陕西、内蒙古的大部,辽宁、安徽、江苏、青海、新疆各一部分以及蒙古国南端一部分。后迁都洛阳(今属河南)。太和十八年(494)孝文帝拓跋弘迁都洛阳,加速鲜卑族汉化及加强对中原地区的统治。改拓跋氏为元氏。永熙三年(534)孝武帝逃往长安投靠宇文泰。高欢立元善见为帝,是为孝静帝,迁都于邺(今河北临漳),改元天平。史称东魏。北魏亡。?? ??东魏(534年~550年)鲜卑族建立的少数民族王朝。534年魏北魏宗室元善见为帝,迁都邺城(今河北临漳境内),史称东魏,传1帝,历17年。 ????西魏(535年~556年)鲜卑族建立的少数民族王朝。535年魏宗室元宝矩为帝,都长安,史称西魏,传3帝,历22年。 ????北齐(550年~577年)鲜卑族建立的少数民族王朝。550年高洋废东魏帝自立,都邺城,国号齐,史称北齐,传6帝,历18年。?? ??北周(557年~581年)鲜卑族建立的少数民族王朝。557年宇文觉称天王,都长安,国号周,史称北周。北周建德六年(577)北周灭北齐,统一北方,传5帝,历25年。???? 辽朝(916年~1125年)中国历史上的一个契丹人建立的少数民族王朝,历时210年,传9帝。辽的历史可以追溯到公元三世纪。907年耶律阿保机为契丹酋长。916年,契丹酋长耶律阿保机做了皇帝,辽建立。918年建都皇都(今内蒙古巴林左旗南的波罗城),947年改皇都为上京,1007年迁都至中京道大定府。“辽”的疆域的东北至今日本海黑龙江口,西北至蒙古国中部,南部至今天津的海河、河北霸县、山西雁门关一线与北宋交界,是当时统治中国北方与宋朝对峙的一个王朝。“辽”最初建国时,国号为契丹,947年改国号为“辽”,其间于983年至1066年间曾重称“契丹”。开国君主为辽太祖耶律阿保机,历经9位帝王,1125年(辽保大五年)灭于金。???? 金朝(1115年~1234年),中国北方少数民族女真族建立的王朝,创建人为金太祖完颜阿骨打,国号“大金”;“金”建于1115年,先建都会宁府(今黑龙江阿城南白城镇),后迁都燕京(今北京),再迁都至汴京(今河南开封)。金开兴二年(1234年)时灭于蒙古,共经历10位帝王。???? 元朝,蒙古族统治者忽必烈(即元世祖)于1271年所建,1279年灭南宋,定都于大都(现北京市)

概述中国历史上的民族大融合

概述中国历史上的民族大融合 自古以来,中国就是一个十分强大的国家,地大物博,人口众多,有着悠久的历史,灿烂发展的民族文化。民族种类也是无法比拟的,就当前中国的发展现状和趋势不难发现,中国已发展有五十六个民族,并且和各个民族相互融洽,相互团结的生活在中华民族这个温暖的大家庭中,进而发展到一个很高的历史阶段。纵观中国历史她是怎样发展成现在的状况的呢?这须从中国古代历史说起。 中国历史上的第一次民族大融合──秦朝统一的多民族国家的 建立 秦朝的确立,决定了中国历史上第一次民族大融合。自从有了人类,就决定了人种的不同,即发展成后来的民族。在夏商周时代,各个部落的存在,每一个部落都是按照一定的血缘关系组成的,说明了组成部落的人种不同,不同的人种,形成了各民族。春秋战国时期,由于民族的风土人情、生活习惯大不相同,再加上诸侯兼并,势必会引起矛盾。为了生存,他们连年征战,广大农民不分民族深受其害,苦不堪言。人们迫切要求统一,结束这种局面。应时代需求,秦国在商鞅变法的基础上和赢政的带领下,经改革,励图治,平息了各民族之间的纠纷,建立了我国历史上第一个统一的封建国家,把各族统一为一个整体,为中国的民族融合、民族大团结迈出了第一步。 中国历史上第二次民族大融合──北魏的民族大融合

中国的封建社会历经秦、西汉以后,东汉时部分北方少数民族出现内迁。此后,朝代出现了分裂,魏蜀吴三分天下,乃至两晋时期国家处于十分混乱的局面,但在两晋时期由于司马家族的努力,出现的两晋的短期统一,而此时出现少数民族的内迁(内迁各民族主要有匈奴、鲜卑、羯、氐、羌即“五胡内迁”),少数民族的内迁,同汉族及其他少数民族杂居相处,逐渐融合,对祖国北方的生产做出了贡献。但是,由于两晋统治者对少数民族的剥削和压迫,激化了阶级矛盾和民族矛盾。时至北朝时期,鲜卑族兴起,后统一黄河流域,建立北魏,结束了十六国的分裂局面,出现了民族大融合的趋势。而在此时,居住的北方少数民族在生产实践中逐渐改变了过去本民族的游牧生活习惯。当然汉族人民也向少数民族人民学到了很多东西,各族劳动人民在反对各民族统治阶级斗争的过程中,也进一步加强了联系,互相支持,促进了融合,到孝文帝继位后,由于改革的完成,有力地促进了民族大融合,于是在孝文帝的领导下,落实实施了汉化政策,让少数民族同汉族人民混杂相处,通婚、改汉姓、说汉话、穿汉服,完成了我国历史上著名的第二次民族大融合,同时也加速了北方封建化的进程。 中国历史上第三次民族大融合──元朝的民族大融合 自古历史分久必合、合久必分。隋唐统一中国以后,中国出现了历史上前所未有的盛世景象,使封建社会达到顶峰时期,唐朝后期藩镇割据,时至藩镇灭唐以后,中国北方的少数民族逐渐强盛起来,国家和社会一片混乱,鱼龙混杂,民族之间也存在着矛盾。后来随着蒙

中国古代各个历史阶段特点

中国古代各个历史阶段特点: 先秦历史的主要特点 1、生产力水平低下,经历了从旧石器时代到新石器时代、到金(铜)石并用时代、再到铁器和牛耕时代的进步历程。 2、生产活动日益丰富,生活水平不断提高。 3、生产关系不断变化,经历了从原始社会(包括原始人群、氏族公社、传说时期几个阶段)到奴隶社会、再到封建社会形成时期的漫长历程,是中国古代史上经历时间最长的一个时期。 4、文化生活日益丰富多彩,在天文历法、文字、医学、建筑、文学、艺术、哲学思想等方面成就突出,是中华文明的起源时期,奠定了领先世界的历史地位。 5、春秋战国时期是我国奴隶制的瓦解和封建的确立时期,是中国历史上的一个大变革时期,它在政治、经济、文化、军事、民族等方面的发展上都有其独特的时代特征。 6、先秦历史的发展过程明显的体现了生产力决定生产关系、生产关系对生产力具有反作用,经济基础决定上层建筑、上层建筑对经济基础有反作用,透过现象看本质等唯物史观的原理。 7、井田制的兴废成为奴隶制和奴隶社会兴衰的纽带和标志。 秦汉时期的历史特点 秦汉时期作为中国封建社会的巩固和初步发展时期,在中国历史上占有非常重要的地位,这一时期在政治、经济、民族关系。对外关系以及科技文化等各个方面都奠定了中国封建社会各项制度的基础。 1、政治上: 第一,封建国家由战国分争走向统一,并维持了较长时间的统一,奠定了此后中国历史的主流为国家统一的基础。 第二,封建专制主义中央集权制度形成和巩固发展起来,中央和地方各级政府机构和官制逐渐完善,在这一过程中,为了巩固、维护地主阶级的统治,地主阶级内部主张继续推行井田制和主张实行郡县制的两大势力进行了反复的争论和数次的斗争。 第三,维护封建统治的政治思想由崇尚法家思想演变到推崇儒家学说,实现了政治思想上的“大一统”,儒家思想逐渐成为中国封建社会的正统思想。 第四,出现了中国封建社会的治世局面。 第五,地主阶级在不同的阶段,针对具体问题都进行了重大的改革和政策调整。 第六,奴隶制的残余势力还大量存在,表明社会制度的演变不是一朝一夕便能完成的,而是一个长期的曲折的发展过程。 第七,先后发生了三次大规模的全国性的农民起义,其斗争方式和策略以及他们的反抗精神大都为以后历代农民阶级所继承和进一步发展。 第八,封建专制政治制度的弊端开始暴露,导致封建王朝和封建国家灭亡的主要因素在这一时期已大都出现。 第九,地主阶级内部开始分化,形成特权阶层。 第十,对外交往初步发展起来。 第十一,统一的多民族国家形成与初步发展。 2、经济上:由于社会生产力的发展,封建制度的确立和劳动人民的劳动,这一时期封建经济得到了发展,并呈现出以下时代特色。 第一,封建土地私有制确立和巩固。 第二,各种经济制度由参差不齐实现了全国统一。 第三,在经济思想上确立了“重农抑商”,以农业为本,工商为末的观念。 第四,中原先进的生产技术开始向边疆地区拓展。 第五,确立了中唐以前的以人丁为主的封建赋税制度。

人教版(部编2019年)中考历史第一轮复习教案:中国古代史(四) 民族关系发展和社会变法

课题:中国古代史(四)民族关系发展和社会变法 教学目标: 1、识记:①辽、西夏与北宋的并立;②金与南宋的对峙;③宋代经济的发展; ④蒙古族的兴起与元朝的建立;⑤宋元时期的都市。 2、培养学生比较、综合分析能力和评价历史人物的能力。认识到辽、宋、夏、金、元时期是我国民族政权并立走向统一的时期,也是民族大融合时期,各民族之间战争是短暂的,和平交融是历史主流。。 教学重难点: 北宋的中央集权政治和元朝的行省制度;中国古代经济重心南移。 教学过程: 一、导入课题: 1、导入提问“什么是“贞观之治”?该皇帝的统治措施有哪些?”待学生思考回答后,教师小结导入课题。 2、指导学生阅读湘版《中考历史》P.9考纲,明确学习目标,转入本课教学。 二、教学新课: 1、夯实基础:请学生速读七年级历史下册教材第6-11课的内容,然后思考完成湘版《中考历史》P.9—11的考点扫描填空题。 (1)960年,宋太祖赵匡胤建立北宋,以开封(称为东京)为都城。10世纪初,契丹族首领耶律阿保机建立辽;11世纪前期,党项族首领元昊建立西夏;1115年,完颜阿骨打建立女真政权大金。 (2)澶州之战后,辽宋议和,辽军撤回,宋朝给辽岁币,史称为“澶渊之盟”。之后,辽宋之间保持了很长时间的和平局面。北宋西夏和谈,订立了宋夏和约,元昊向宋称臣,宋给西夏岁币,议和后宋夏边界贸易兴旺。 (3)金灭辽后,对北宋发动了战争,北宋妥协求和,1127年金军攻破开封,北宋灭亡。北宋灭亡后,赵构称帝定都临安,史称南宋。 (4)南宋抗金名将岳飞在郾城大败金军,收复许多失地。宋高宗和秦桧害怕抗金力量壮大,威胁其统治,就令岳飞班师,并以“莫须有”罪名杀害了岳飞。之后,宋金和议,南宋向金称臣,并给金岁币,双方以淮水至大散关一线划定分界线,宋金对峙局面形成。 (5)宋代经济发展的重大表现:宋朝时,水稻产量跃居粮食作物首位;北宋兴起的江西景德镇,后来发展成著名的瓷都;广州、泉州、明州的造船业领先于世界地位,南宋设计了先进的指南针;宋朝最大的商业城市是开封、杭州;还廷鼓励海外贸易,在主要港口设立市舶司。北宋前期,四川地区出现世界上最早的纸币“交子”。宋代商业繁荣超过了前代,开封和临安人口多达百万,出现了早市和夜市。

中国古代的民族融合

中国古代的民族融合 一、春秋战国时期的民族融合民族:中原的华夏民族;北方的匈奴和东胡;西方的戎;南方的越形式:经济文化交流(最基本形式);频繁的战争(直接动力)影响:为后来秦统一建立统一的多民族国家奠定了基础民族关系方面:“华夷”观念削弱,华夏族与周边的少数民族在征伐和生产中逐渐开始了融合 二、秦汉时期的民族关系 比较张骞通西域和班超经营西域】 目的结果影响 张骞 第一次出使为了联络大月氏夹攻匈 奴 促进了西汉和西域的相互了解①天山南北地区第一次与内地联 成一体。②中原同西域乃至更远地 区之间的经济文化联系日益密切。 ③为西域都护的设置和丝绸之路的 开通奠定了基础 第二次出使为了加强同西域的联系 沟通了西汉与西域的关系,促进了中 原与西域的交往 班超 加强东汉政府同西域的联系,恢复对西域地区的统治 加强了对西域的管理,班超被任命 为西域都护 加强了西域与内地的联系 第二轮复习之

例 1 [2010 ·重庆卷 ] 我国著名历史学家翦伯赞说: “张骞在公元前 127 年发现西域,其当时对中国人的刺激, 正像后来 1492 年哥伦布发现美洲对于欧洲人的刺激是一样的。 ”翦伯赞观点的正确性是因为其看到了 ( ) A .张骞开辟了通向西域的殖民道路 B .哥伦布发现美洲同张骞发现西域影响完全相同 C .张骞的行动对于以后中西文化的交流作出了突出的贡献 D .张骞来到西域完全是出于经济目的 【秦汉时期我国民族关系发展的特点、原因和影响】 (1) 民族关系发展的特点 ①中央加强了对边疆地区的有效管辖, 如秦始皇平定南越后, 设三郡进行管理; 汉武帝在西南夷地区设郡, 西汉在西域设西域都护等。 ②加快了对边疆地区的开发,如秦开发珠江流域,匈奴开发蒙古高原等。 ③各族人民友好往来和各民族间进行经济文化交流,如昭君出塞,密切了汉匈关系,互市兴旺起来,文化 往来增多。张骞通西域密切了中原同西域乃至更远地区之间的经济文化联系,促进了西域社会的进步,丰 富了中原的物质生活。 (2) 民族关系发展的原因 ①秦汉时期,国家统一,经济文化发展。 ②统治者采取了有效政策,促进了民族关系的发展。 (3) 民族关系发展的影响 ①促进了我国古代经济文化的发展,促进了我国统一多民族国家的形成和发展。 ②带动了对外关系的发展,如丝绸之路的开辟等。 例 2 汉武帝时,细君公主居乌孙作诗曰: “吾家嫁我兮天一方,远托异国兮乌孙王。穹庐为室兮旃为墙, 以肉为食兮酪为浆??”你能从诗中获取的信息有 ( ) ①细君公主远嫁乌孙政治联姻 ②细君公主对生活不习惯 ③细君公主远嫁异国,促进了两国经济往来 ④反映了当时西域的生产、生活情况 A .①②③ B .②③④ C .①②④ D .②③ 三、隋唐统一多民族国家的发展 二者 的共 同点 ①加强了内地同西域的联系和经济文化交 出流 ②促进了统一多民族国家的发展③对中外友好交流贡献突

中国古代历史各朝的民族政策

高考热点1:中国古代历史各朝代的民族政策 一、我国的历史是各民族人民共同创造的,我国统一的多民族的国家是长期历史发展的结果:春秋诸侯争霸给当时被称为蛮、夷、戎、狄的周边少数民族向中原发展的机会。华夏民族与少数民族杂居共处,犬牙交错,打破了各民族间原来的地域界限,为各民族的交往融合创造了有利的条件,大大密切了华夏民族与其他各族的经济文化联系,促进了各族的经济发展和融合。 秦始皇统一六国,开创了我国历史的新局面,对我国多民族国家的形成以及中华民族的发展作出了积极的贡献。秦灭六国后,派兵征服越族地区,在那里设置桂林、南海、象郡等数郡,迁移中原50万人去那里戍守,和越人杂居。通过秦始皇的开拓、经营,秦朝疆域扩大,东到东海,西到陇西,北至长城,南到南海郡,人口达2千万。 汉武帝继秦始皇以后,为进一步发展我国多民族统一国家作出了重大贡献。汉武帝时打败匈奴,通西域。公元前60年西汉政府设置了西域都护府,将新疆地区正式置于自己的统治之下,建立起幅员广大的封建国家。 东汉末年少数民族内迁,内迁的主要民族“五胡”经三国到西晋,人数已达几百万。他们同汉族长期杂居,互相影响,民族界限日益淡保十六国时期各国彼此攻战,北方经济遭到严重破坏,人民颠沛流离。但是各民族通过长期交往和互相影响,也加速了民族融合。北朝是我国北方民族大融合的重要时期。北魏孝文帝是我国古代少数民族杰出的政治改革家。他改革鲜卑旧俗,推行汉化措施,加速了北方各族封建化进程,促进了民族融合。 隋唐是我国封建社会的繁荣发展时期。唐朝时,我国统一的多民族国家有了进一步发展。唐朝加强了与边疆各族的联系。回纥、粟末 、南诏等首领接受唐朝的册封,经济上与唐往来密切,文化上互相交流。吐蕃与唐通婚,基本上保持了亲戚关系。安西都护府和北庭都护府的设立,使唐朝在西域有效地行使政治军事权力,这对维护国家的统一、巩固西北边防、发展中西交通起了重大作用。 辽宋夏金时期,各民族分别实现局部统一。元朝的统一和行省制度的施行促进了我国统一多民族国家的巩固和民族的融合。元朝的疆域比以往任何朝代都辽阔。当时许多汉人到边疆,其中有些人便逐渐融合到当地的少数民族中去。边疆各族,包括蒙古族人,大批迁入中原和江南,同汉族等杂居相处。原先进入黄河流域的契丹、女真等族,经过长期共同生活,已与汉族没有太大区别,而被元朝统治者列入第三等级视为汉人了。特别值得注意的是唐宋以来迁入我国的波斯、阿拉伯人,同汉族、畏吾儿族、蒙古族长期杂处通婚,已逐渐融为一体,元代开始形成一个新的民族——回族。 明清是统一的多民族国家进一步巩固和发展的阶段。清初康熙帝统治时期,消灭了吴三桂等西南割据势力,平定了准噶尔等部贵族的叛乱,粉碎了沙俄对我国西北的侵略阴谋,抵御了沙俄对我国黑龙江流域的侵略,使统一的多民族国家得到了进一步巩固。在清朝幅员辽阔的疆土上,生活着汉、壮、回、藏、苗、满州、蒙等50多个民族,这种大一统局面加强了各民族人民之间的经济、文化联系,边疆地区得到进一步开发,为现代中华民族的最终形成奠定了基础。

中国古代民族融合问题研究摘要

中国古代民族融合问题研究 陈玉屏 四川民族出版社 前言 马克思主义认为,民族是一个历史范畴 民族发展的实质是一个不断融合的过程 中华民族历史上的四次民族大融合:先秦时期是第一次民族大融合时期,“天下万国”——为数众多的族群不断聚散分合,但其趋势是一些主要的族群规模不断扩大,而族群数量减少,到了周初,以“周礼”的形成为标志,华夏民族最终形成,继而四夷各族逐步形,经春秋战国,四夷中一大批民族或族群融入华夏,中国历史上第一次民族大融合完成,秦汉时期,民族融合出现了“互动”现象,少数民族与汉族间的相互融合。魏晋南北朝时期,随着北方五胡政权的建立和南方经济的大发展,中华大地上各民族前所未有的大交融,出现了我国历史上的第二次民族大融合,后果产生了一个经济文化发展到新的高峰的盛唐王朝,辽宋金元时期第三次民族大融合。清朝时期,经济发展和人口的急剧增长,汉族地区和少数民族地区民众的双向流动大规模进行,我国历史上第四次民族大融合完成 建立共同文化上的共同心里素质——共同文化 达到相当的理性高度的文化认同,在民族融合进程中发挥了关键性的作用 华夏族最终形成理论意义上的民族是在周朝初期,周礼的形成和同遵同礼,此后的发展趋势是华夏族——汉族犹如滚雪球越滚越大 融合是民族从产生直至消亡的严演进过程中的永恒主题 本书目的:客观的系统的研究中国历史上汉族占主体,少数民族占部分这种独特的民族融合现象,科学的分析其原因,具有十分重大的理论意义和时实践价值 1、儒家民族观与中国古代民族融合 儒家的民族观具有凯敏包容的时代特点 强调夷夏之分的意识源于实践——夷夏碰撞的社会现实 孔子首创了自觉的、系统的民族理论——孔子以他的仁学为出发点看待和处理人际关系的归宿,孔子的理想社会是不分民族、世界大同的社会,孔子十分推崇没有剥削,没有阶级,泯灭了国家与国家、民族与民族之间的界限的、人人平等的理想社会,孔子的民族观,有事与他提倡的仁和主张的德政密切联系,孔子对人生命的重视——当时战乱连连的现实,孔子的民族观有着朴素的民族平等思想的因素,“远人不服,则修文德以来之。既来之,则安之”的民族同化思想——政治上,经济上,教育上。儒家以礼仪作为标准来区分夷夏 重夏轻夷的倾向,华夷存在这较大的差别和摩擦冲突,轻视落后的优越感 孔子“夷不乱华”的主张中包含了在夷夏冲突中保护现金的华夏文明,不能倒退到“披发左衽”的落后状态的意愿,是有一定的进步性的 以发展的眼光来看待民族是孔子民族观的重要内同,孔子提出一种以文化心里素质为记住、部分族类、一视同仁、兼容并包、共同发展的民族观,正确总结了华夏族发展壮大的历史经验,也反映了春秋时代民族关系进程的主流,这是合乎理性的明智选择,更是他的仁学思想在民族问题上的逻辑结论,孔子主张行仁德之政和修文德以来远人的民族观对后世处理民族问题上有着积极的影响 战国时儒家民族观的进一步发展,孟子对四夷的看法又进了一步 秦汉时期的民族观是以坚持大一统的主张为基础的 大一统观念的成熟标志是汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,有董仲舒完成 大一统的国家观念被历代封建统治者所接受,汉儒认为只有华夷统一的国家,才是完全意义上的中国,主张“爱及四夷”,强调对四夷以仁义道德的感怀和礼制,进一步发展孔子修文

中国古代史上的民族融合题

中国古代史上的民族融合题 中国古代史上的民族融合题中国社会科学院民 族研究所管彦波在中国古代史的教学中,讲到民族关系时,民族融合是一个频频出现的词语。那么,什么是民族融合?中国历史上出现过哪几次民族大融合,以及民族融合的具体过程、途径和方式又如何?今天,正确地把握这些问题,将有助于了解我国统一多民族国家形成和发展的历史过程,加强民族团结,巩固祖国统一,改善和发展社会主义的民族关系。一、如何理解中国历史上的“民族融合” 对民族融合这个概念的理解,有两个方面的含义。一是在表述全球民族消亡的途径和方式时,民族融合是指全世界建立共产主义社会以后,民族特征与民族差别逐渐消失,形成一个没有民族界限的人类整体的历史过程。二是把民族融合作为一种普遍的历史现象来看待,它是指历史上两个以上的民族,由于互相接近、互相影响,最终形成为一个民族的现象。我们在讲述历史上的民族关系时,通常是在后一个层面上来使用民族融合这个概念的。因为,民族的融合是多民族国家的普遍现象,是历史发展的必然趋势。古今中外民族共同体的形成、变化、发展,都与民族融合紧密相关。从我国以及世界上的民族关系来看,一个民族合于另一个民族,存在着两种情况或方式。一种是采取政

治强制手段把一个民族合于另一个民族;一种是通过经济、文化的作用,使一个民族经过自然的过程合于另一个民族。为了比较妥当和科学地表示这两种客观存在的情况或方式,人们又习惯地把通过政治强制使一个民族合于另一个民族 的情况称为同化;把通过经济、文化的作用使一个民族自然地合于另一个民族的情况称为融合。在中国多民族的关系史上,既有强制同化,又有自然融合,相互之间分分合合,聚聚散散,错综而又复杂。民族的自然融合是民族间经济、文化以及生活习惯密切联系的结果,是一个互相渗透的过程,在我国历史大量存在,且有两种具体的表现形式:一是落后民族在先进民族经济文化的强烈影响下,逐渐融合于先进民族。如我国匈奴族从后汉至南北朝的汉化,鲜卑族在南北朝时期的汉化,契丹、女真在辽、金、元时的汉化。一是先进民族的部分成员,因陷于落后民族的汪洋大海而融合于落后民族。如夏时的淳维,秦汉时的赵佗,南北朝时的桓诞,北齐时的高欢。我国历史上民族融合的前提和具体实现方式主要有:(1)民族迁徙,杂居相处。(2)经济文化的友好交流。(3)联合斗争,即在反抗各族统治者的剥削压迫的斗争中,各族人民加强联系和友谊。(4)某些少数民族统治者进行的改革也起到了加速民族融合的作用。(5)民族之间的战争在客观上也有助于民族融合。二、中华民族形成与发展过程中的源与流几千年来,在中国古代文明

中国历史上的民族关系

中国历史上的民族关系 中国自古以来就是一个多民族国家,中国各民族长期生活在统一的国家中,共同创造开发了中国的统一、辽阔的疆域与繁荣的民族文化。中国作为一个多民族的泱泱大国,其民族与文化、疆域与统一,在东亚这片土地上,千百年来代代相传、生生不息。 一、地理环境中的民族关系——半封闭内向型的地理环境导致了各民族的内聚趋势 中国的地理环境,从边界的自然环境来看,除东部与南部临海,其他边界大多被山脉、高原、沙漠所阻隔,自然形成了一个半封闭的、内向型的地理区域。这种环境,一方面阻断了区域内各民族与外界的联系,另一方面又有利于区域内各民族之间密切的交往,使各民族的多元文化能在发展中逐渐走向一体,而中国历史上多次分裂后而统一的版图都基本相似也得益于该地理环境。 而从内部环境来看,内部地形变化多样,又造成了各民族社会、经济与文化多样性的发展:北方是蒙古高原,以草原游牧民族为主,相继有北狄、匈奴、鲜卑、突厥、回纥和蒙古等部落和民族;东北既有茂密的森林丘陵又有辽阔的东北平原,主要以狩猎民族为主,相继有东胡、肃慎(满族祖先)、乌桓、鲜卑(锡伯族祖先)、室韦(蒙古族祖先)、契丹和女真等族;西北地区是一系列的山脉和沙漠,其间有绿洲适合人类发展,不少民族在此孕育了绿洲文化,相继有塞人、乌孙、月氏、匈奴、突厥、回纥和蒙古准葛尔部等居住;西南是青藏高原和云贵高原,以藏、羌等半农半牧的高原民族为主,自古就有吐蕃(藏族祖先)、门巴、羌、白、苗、傣等几十个民族。 这些周边地区的民族,与边界外的联系被自然地理屏障所阻断,而中原地区温和的气候、肥沃的平原、丰富的资源物产和先进的文化对他们充满了吸引力。所以,尽管周边民族之间互相也有一定的流动与交往,如东北的鲜卑、室韦等民族向西进入蒙古草原,蒙古草原上的匈奴、突厥向西北扩张等,但总体来说,中国历史上的四边少数民族总是向着中原方向发展的,这是地理环境对于中华民族几千年来不断内聚的影响。 二、政治中的民族关系——“中原—四方”的“天下一统”格局和多元一体的政治制度 中国一词作为我们国家的名称,是从辛亥革命以后才开始使用的。在古代,中国是指国家领域的中心部分,而整个国家的概念是以“天下”、“四海”、“海内”等词来称呼的。中国历代皆认为天下既包括中原地区,也包括四方的少数民族地区,历代中原王朝的统治者,不管是汉族还是其他民族,都有“天下一统”的思想。尽管在国家之内有华夏和狄夷的区分,有民族歧视的观念和政策,但几千年来,“夷夏一体”、“四海一家”的思想始终与这些民族歧视的观念并存。出于维护统治的需要,历代统治者都执行或多或少的善待异民族的政策。在中国历史上,任何一个中原王朝,境内都包括了众多的民族,“夷蛮狄戎,犹错处内地”,而即便是少数民族的地方政权,也往往是多民族杂居的局面。几千年各民族日益密切的交往,特别是少数民族的入主中原,使得华夷之分的概念逐渐淡漠,各民族大一统的思想、中华民族多元一体的思想则日益深入人心。至清末民初,各民族最终形成了中华民族的意识和中国的国家概念。 几千年来,中国多元一体的政治制度——中央集权制之下允许多种类、层次的管理制度与多种类型的社会经济文化制度的并存,也是多民族得以始终维持统一的重要原因。中央集权制在中国封建社会时期的政治制度中占主导地位,皇帝

中国历史上的三次民族融合

二、我国古代三次民族融合的概况 我们中华民族的历史是各族人民共同创造的,最后形成以汉族为主体的统一的多民族国家。民族友好交往是民族关系的主流;各民族之间有矛盾、斗争甚至战争,民族战争有正义与非正义之分,不能说成侵略与反侵略战争。在中国古代史上,先后出现了三次大规模的民族融合状况,各民族的长期交往是民族融合的最主要原因。 1、春秋时期,各诸侯国为取得更多的土地和人民,相互之间进行频繁的战争,大国兼并小国。战国时期,诸侯之间的兼并战争更为频繁,政治格局变化无常。春秋战国时期,各民族通过经济文化交流和频繁的战争,逐步融合。这一融合兼并过程,为后来秦建立统一的多民族国家了基础。 2、魏晋南北朝时期,我国各地区不同程度地出现了民族融合现象。蜀国诸葛亮注意改善同西南地区各少数民族的关系,积极发展当地经济,加速了西南少数民族的封建化。吴国征服、招降和笼络越族,越族同汉族的生活方式已经差别不大。大批中原人口南迁,更在客观上促进了民族融合的进程。北魏孝文帝改革,采取了一系列促进民族融合的措施,促进了鲜卑族的封建化,为各民族的融合创造了条件。 3、宋元时期,战争虽一度频繁,但各民族政治、经济、文化交流密切。宋辽、宋夏、宋金议和后,双方基本上维持了和平局面,民族融合进一步加强。元朝时,民族融合达到高潮。汉族人民大量迁居到边疆地区,带动先进生产技术,开发了边疆经济。边疆各族大量迁入中原和江南,同汉族杂居,加强了民族融合;辽金时期入居黄河流域的契丹和女真人,与汉族杂居,在元朝已被视为“汉人”;唐朝以来不少信仰伊斯兰教的波斯人、阿拉伯人在我国一些地区定居。元朝时更有大量波斯人和阿拉伯人迁入中国,他们和汉、蒙、畏兀儿等民族长期杂居、通婚,开始形成一个新的民族----回族。

中国历史上十大民族英雄

中国历史上十大民族英雄 怒发冲冠凭栏处,萧萧雨歇…… 英雄之唱,足可传千古。 胡马南下时,有岳家军在。 金人来袭时,还是有岳家军在。 撼山易,撼岳家军难。 精忠报国,万代典范。 黄龙末捣身先死,常使英雄泪满裳。 中国历史上的十大民族英雄第一位 ——岳飞

慷慨指数:10 流芳指数:10 综合指数:10 文天祥 他少年时也曾纸醉金迷,醉生梦死。 但是,国乱显终良。 当蒙人铁骑南下时,他站了出来。 组织兵勇,力抗暴元。 身陷牢笼,却不投降。 他就是文天祥。 虽非武夫,却胜过天下英雄。 虽为儒士,但生就铮铮硬骨。 书生意气,千古一唱正气歌;人熟无死,留取丹心照汗青。Top10之中国历史上的十大民族英雄第二位 ――文天祥 慷慨指数:10 流芳指数:10 综合指数:10

乱世出英雄。 郑成功便是乱世里的英雄。 鹿耳门、台湾鸟,二万五千甲士,只为收复华夏之地。 抗清军,击荷兰,赶走西洋之夷,迎接宝岛重入中国。 将军百战雄心在,直指金戈向台湾。 中国历史上的十大民族英雄第三位 ——郑成功 慷慨指数:9 流芳指数:10 综合指数:9.5 他是中国开眼看世界的第一人。 他为国为民,鞠躬尽瘁。 他在虎门禁销鸦片,他在广东勇抗英夷。 他就是林则徐。 宦海沉浮,深痛国之沉沦。 老骥伏枥,却把心血呕沥。 苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。

中国历史上的十大民族英雄第四位 ——林则徐 慷慨指数:9 流芳指数:9 综合指数:9 八年抗战,风烟如尘。 中华女儿,为国捐躯。 张治忠,率部击杀倭寇数万。 张自忠,战死杀场,英年而夭。 英雄,永远都是英雄。 誓死卫国,勇抗倭奴。 中国历史上的十大民族英雄第五位 ——张自忠 慷慨指数:8 流芳指数:9 综合指数:8.5

中国历史民族关系

中国历史民族关系 姓名XXX 学号;学院;班级年级;1 摘要:中国在数千年的发展过程中,形成了其独具特色的民族关系形态。从总体上来说,历史上民族关系建立的过程,是一个多层次、多方位的民族群体动态平衡过程。由于阶级社会的这一决定性条件,民族关系的调整核心实际上是各民族统治阶级之间利益的调整和关系的调适,而大量的各民族劳动者之间的关系的调整并不在各朝代政策和制度的调整之列,属于地缘、经济等民间需求的自然结果,只不过在一些特定的时期借助了王朝政策的力间需求的自然结果,只不过在一些特定的时期借助了王朝政策的力量。 关键词:历史上民族关系主流;历史民族关系调整;历史民族融合 参考文献; 1)民族理论与民族政策\丁龙召,李晶主编.—呼和浩特:内蒙古大学出版社,2007 2)单静,中国民族关系和谐问题研究[D]吉林大学,2007. 3)施芳,中国史史学研究论述[D]云南大学,2012. 正文: 历史上民族关系的主流 我国是一个以汉族为主题的统一的多民族国家,各民族虽然在文化上的发展程度不同,但互相联系、互相影响,对共同发展、共同缔造伟大的中国,都有重要的贡献。各族人民在政治、经济、文化上密切联系,友好往来,共同建设祖国,共同反抗压迫和外来侵略,构成我国古代民族关系的主要内容。 1.春秋战国时期:此时中原战乱,诸侯争霸,华夏族内部及与其他少数民族之 间的相互交往,出现了民族融合的趋势,其主要特征是:华夏族(汉族)的形成。 2.秦汉时期:这时期民族关系呈现出明显的区域特征,即南方地区的开发和融 合加强,西部的贸易和交流频繁,北方边境战争不断。 3. 三国两晋南北朝时期:此时由于少数民族的大批内迁,形成了中华民族大 融合的第一次高潮,各民族间的共同斗争及政治改革,进一步促进了民族融合。其主要特征是少数民族的汉化进程加快。 4. 五代辽宋夏金元时期:此时汉族政权衰微,少数民族政权强盛,各少数民 族为推进自身的发展,纷纷学习汉族的政治、经济和文化制度,使汉化进程加快。元朝的统一进一步促进了多民族国家的统一和发展。此时期民族融合的特 征是:民族政权对峙和少数民族汉化。 在古代的民族关系中,有民族斗争的一面;也有民族间经济文化交流、友好往来的一面。民族斗争毕竟不是经常发生的事,不是年年月月天天都要发生的事;而民族间的经济文化交流和友好往来的事,确是年年月月天天都在进行的,因而我们认为历史上民族关系的主流是各族人民群众之间的经济文化交流和友好往来。各族人民基本生活的需要乃是无声的律令,它能够冲破一切障碍而力求满足。就

中国历史上的民族大融合

中国历史上的民族大融合 (一)华夏—汉民族的形成与先秦时期的民族融合 中华民族的孕育时代,也就是历史上第一次民族大迁徙、大融合的时代。据传说和考古发掘,炎黄时代至尧、舜、禹时期,黄河中游的炎、黄两大部落,不断地碰撞融合,结成联盟向东推进,战胜了以泰山为中心的太昊、少昊集团,建立起号令黄河流域各部落的大联盟,并击败江汉流域的苗蛮集团,成为可追溯的中国早期民族融合的核心。所以,我们说,黄河中下游是华夏文明的摇篮和发祥地,是华夏族肇兴的腹地。 华夏族是汉民族的前身。“华夏”一词常被用以区别中原地区的民族与其周边的民族(即蛮夷戎狄),然而,华夏族实际上也并非全为中原之旅。它融夏、商、周三族初具雏形之后,就像滔滔东注的长江,涵化万水,汇合百川,最后形成一个庞大的民族集团。大体在周代,在这个族体中,既有涵盖了共同尊奉黄帝为始祖的夏、商、周三族的“华人”,又有华夏化了的戎人、氏人和夷人。 到了春秋、战国时期,民族融合进一步发展。当时,中原地区“华夷”逐渐走向一体,内迁异族已被华夏吸收、融合。中原四周,齐、鲁吞并诸夷,秦霸西戎,楚征服统一诸蛮,边疆地区民族融合、兼并的速度也在加快。而华夏诸侯经过激烈的兼并、分化、吸收、统一,到战国时期只剩下齐、燕、韩、赵、魏等几个大国和在它们夹缝中的几个小国了。即使是原来被称为“蛮夷”的秦、楚已同被称为“诸夏”或“中国”,与周边各族出现了进一步融合的趋势。地区性的局部统一,为华夏一统奠定了基础,也为以华夏族为核心的中国历史上的第一次民族大融合提供了一个重要的舞台。 总之,这一时期,中原大地及其周边各族,不断地凝聚、兼并、扩张,融合成一个新的民族──华夏族。华夏族自诞生之日起,又以迁徙、聚合、民族战争等诸多方式,频频与周边各民族碰撞、交流,不断吸收新鲜血液,像滚雪球一样不断地融入众多非华夏族的氏族和部落。这样,以华夏族为核心,在中国的腹心地区进行的民族融合,是为这一时期民族融合的重要特点。 (二)魏晋南北朝时期的民族融合 自东汉末年,由于政治的日益腐败,统一的多民族大帝国分崩离析。之后,历三国和西晋的短暂统一,又出现了东晋十六国并立和南北朝对峙的局面。在这政权分裂、战乱频仍的三百多年中,中国社会处于一个巨大动荡的旋涡之中。与此同时,由于民族大迁徙和民族大杂居,出现了中国历史上第二次空前的民族大融合。 这一时期,与汉族及其前身华夏族有着密切联系的各族,他们出现在中原政治舞台上以后,骤然间加快了民族融合的过程,纷纷离散聚合。建立过政权的许多民族都纷纷与汉族融合。不论南方还是北方,民族之间双向或多向的迁徙、对流,是这一时期民族融合的特点。即一部分汉族往周边去,周边的少数民族往内地来。 在北方,史称“五胡”的匈奴、鲜卑、羯、氏、羌等塞外民族纷至沓来,在黄河流域建立了许多政权。这些民族政权,一般不管哪个民族居统治地位,大都与汉族世族阶级相联合;同时,在政权的组合上又往往采取多种形式的联合。北方民族徙居中原,纷纷建立政权,一

中国古代民族列表

中国古代民族列表 中国古代民族列表主要收录中国境内曾经出现过的民族或部落,兼收只有史籍中才能找到的古代小国。古代民族通过迁徙、融合、分化,形成了现在的五十六个民族,现代中国的主体民族汉族几乎融合了中国古代所有的民族;在中国典籍中,古代民族建立的国家有时和民族同名,不同时期有不同称谓,有的成为邻国的主体民族;在现代汉语有的赋予很多含义,如“蜀”至少包含三个含义即,1、四川省的简称;2、古代蜀国、三国时期的蜀汉,3、古代民族蜀 (古民族);因此,编辑时必须“重新定向”或者“消歧义”链接,参见“辽”。 A ?安东骨 B ?巴人?巴氏之 戎 ?白蛮?白山?白夷?百濮?百越 ?北道十 二国 ?北狄 ?北戎 ?裨离 ?伯咄 C ?藏貊 ?赤夷 ?爨 ?楚(楚 人) D ?达莫娄 ?鞑靼 ?大理国 ?大荔之 戎 ?大月氏 ?掸 ?党项 ?狄 ?氐 ?滇 ?滇僰 ?东爨 ?东胡 ?东夷 ?豆莫娄 ?丁零 E F

?方夷?风夷?夫余?凫夷?附国 G ?高车?圪僚?葛僚?葛逻禄?邽 ?鬼戎?绲戎?高句丽 H ?号室?河蛮?貉 ?貉貊?黑车子?黑汗 ?华夏(华 夏族) ?黄夷 ?黄帝部 落 ?回纥 ?荤粥 J ?姬戎 ?冀之戎 ?建州女 真 ?姜戎 ?羯 ?鸠僚 ?九黎 ?九夷 K ?喀喇可 汗 ?寇漫汗 ?库莫奚 ?昆明 L ?莱夷 ?褴破东 胡 ?乐浪 ?骊戎 ?僚 ?林胡 ?楼烦 ?陆浑戎 ?骆越 M ?蛮 ?满饰 ?茅戎 ?灭烦 ?闽越 ?末利 ?貊 ?靺鞨 ?牟奴 ?蔑儿乞 N ?南道十 国 ?南越 ?南诏 ?南蛮 ?女国 ?女真 O ?瓯越 ?汪古 P

?蒲者?濮?僰 Q ?契丹?羌?犬戎?畎夷 R ?柔然 S ?三苗?沙楼?沙陀?山戎?商?绳余?室韦?蜀?束屠 ?松外蛮 ?叟 ?肃慎 ?粟末 ?索家 T ?天山以 北诸国 ?铁勒 ?突厥 ?突骑施 ?吐蕃 ?吐谷浑 ?吐浑 W ?倭人 ?乌古 ?乌桓 ?乌蛮 ?乌蛮七 部落 ?乌孙 ?勿吉 X ?西爨 ?西戎 ?西域 ?西域葱 岭诸国 ?肸(音 “西”) ?奚 ?奚夷 ?习 ?黠戛斯 ?夏 ?鲜卑 ?猃狁 ?玁狁 ?小月氏 ?匈奴 ?徐夷 ?玄兔 ?玄夷 ?薛延陀 ?熏育 ?熏允 ?獯粥 Y ?炎帝部 落 ?阳夷 ?扬越 ?扬越人 ?养云 ?夜郎 ?夜郎国 ?一群 ?伊洛之 戎 ?夷

中国古代的民族关系个备

课时学导设计方案 姓名课题课型时间 袁振兴中国古代民族关系专题回归评价课2015.4.20 学导目标 1.知识目标:掌握我国古代各时期与新疆、西藏、台湾、交往和管辖的史实。 2.技能目标:归纳我国各个时期民族交往的方式。 3.情感目标:认识中华民族的历史是汉族和少数民族共同缔造的。统一是历史发展的必然。 学导重点及方法 本课的重点是历代中央政权对边疆的管理的措施;内容较多,容易混淆。因此学习时对边疆问题先按方位,再按朝代进行梳理。 本课的难点一是分清民族问题和对外关系问题,二是总结民族交往与对外交往的不同特点。学历史,要有大民族观,概念明确,有助于辨别史实。 指导自学和质疑、小组合作探究、全班交流展示、教师预设突出重点。 问题预设 1.民族融合是我国历史发展的主流,根据所学,归纳我国古代中央政府处理民族关系的主要方式有哪几种?从中你得到哪些认识? 2.维护国家统一和加强民族团结是中华民族永恒不变的追求,历史上各朝都重视对边疆地区的管辖,结合所学说说清朝前期是怎样加强统治的?你有何认识? 过程时控学导内容设计 情境创设1分钟 学生诗朗诵《满江红》 设计问题:(1)《满江红》反应的是哪一历史事件? (2)该事件发生在哪一时期?这一时期的时代特点是什么? 南宋与金的抗争——中国古代民族关系的缩影,那么处理民族关系还有哪些方式? 目标咀嚼2分钟师:请同学们朗读《专题回归—评价单》上的学习目标,明确本课的学习任务。 学生速读《问题导读—评价单》上的学习目标,明确本课的学习任务。 个人展示,能生成个人目标。 自学指导8分钟1.要求学生运用查(课本、工具书)、划(划出课本中的重点、难点)、写(写下自己的疑问)、记(记下有价值的问题)、练、思六字诀认真阅读文本,使学生有 效走进文本。

中国古代的民族融合

第二轮复习之 中国古代的民族融合 一、春秋战国时期的民族融合 民族:中原的华夏民族;北方的匈奴和东胡;西方的戎;南方的越 形式:经济文化交流(最基本形式);频繁的战争(直接动力) 影响:为后来秦统一建立统一的多民族国家奠定了基础 民族关系方面:“华夷”观念削弱,华夏族与周边的少数民族在征伐和生产中逐渐开始了融合二、秦汉时期的民族关系 【比较张骞通西域和班超经营西域】

例1 [2010·重庆卷] 我国著名历史学家翦伯赞说: “张骞在公元前127年发现西域,其当时对中国人的刺激,正像后来1492年哥伦布发现美洲对于欧洲人的刺激是一样的。”翦伯赞观点的正确性是因为其看到了() A.张骞开辟了通向西域的殖民道路 B.哥伦布发现美洲同张骞发现西域影响完全相同 C.张骞的行动对于以后中西文化的交流作出了突出的贡献 D.张骞来到西域完全是出于经济目的 【秦汉时期我国民族关系发展的特点、原因和影响】 (1)民族关系发展的特点 ①中央加强了对边疆地区的有效管辖,如秦始皇平定南越后,设三郡进行管理;汉武帝在西南夷地区设郡,西汉在西域设西域都护等。 ②加快了对边疆地区的开发,如秦开发珠江流域,匈奴开发蒙古高原等。 ③各族人民友好往来和各民族间进行经济文化交流,如昭君出塞,密切了汉匈关系,互市兴旺起来,文化往来增多。张骞通西域密切了中原同西域乃至更远地区之间的经济文化联系,促进了西域社会的进步,丰富了中原的物质生活。 (2)民族关系发展的原因 ①秦汉时期,国家统一,经济文化发展。 ②统治者采取了有效政策,促进了民族关系的发展。 (3)民族关系发展的影响 ①促进了我国古代经济文化的发展,促进了我国统一多民族国家的形成和发展。 ②带动了对外关系的发展,如丝绸之路的开辟等。 例2汉武帝时,细君公主居乌孙作诗曰:“吾家嫁我兮天一方,远托异国兮乌孙王。穹庐为室兮旃为墙, 以肉为食兮酪为浆……”你能从诗中获取的信息有( ) ①细君公主远嫁乌孙政治联姻②细君公主对生活不习惯③细君公主远嫁异国,促进了两国经济往来④反映了当时西域的生产、生活情况 A.①②③B.②③④ C.①②④D.②③ 三、隋唐统一多民族国家的发展

古代民族融合原因

三次民族融合 春秋战国民族融合发展的表现: 1、华夏族与周边少数民族的经济文化交流,如中原农业生产方式传入匈奴; 2、战争将中原先进的制度、文化、科技扩展到少数民族地区。 春秋战国民族融合发展的原因: 春秋战国长期激烈的兼并战争,给社会生产和人民生活带来灾难,但在客观上,加强了中原华夏族与周边民族间交往,推动了民族融合的进程。 春秋战国民族融合发展的影响: 为秦朝多民族统一国家的形成奠定了基础 魏晋南北朝 ①民族迁徙:魏晋以来,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等族大批内迁,他们在北方各地和汉族人民杂居相处。 ②联合斗争:西晋末年统治者对各族人民的残酷剥削和压迫,十六国时期的连年战乱,北方经济破坏,人民生活困苦,迫使各族人民联合起来,共同斗争,从而使民族之间联系更加密切。 ③友好往来:魏晋以来,我国北方出现过几次统一局面,在和平的环境中,各民族人民频繁交往,使民族大融合进程进一步加快;在战乱期间,这种交往也始终未断。 ④各族间的征战,在当时的历史条件下,打破了各族原有的部落组织,有利于民族融合。 ⑤少数民族统治者的改革:北魏孝文帝改革,实行汉化政策,促进了民族的大融合。 元朝 1)当时许多汉族人民来到边疆,为那里的开发做出贡献。 (2)边疆各族包括蒙古族,大批迁入中原和江南,同汉族等杂居相处。 (3)原先进入黄河流域的契丹、女真等族,经过共同生活,已同汉族没有什么差别。 (4)唐朝以来,不少信仰伊斯兰教的波斯人、阿拉伯人等迁入中国,同汉族、蒙、畏兀儿等长期杂居通婚,开始形成一个新的民族--回族。 (5)全国各族人民处在一个中央政权管辖之下,加强了彼此间的交往和联系,出现了大规模的人口流动,形成了多民族交错杂居的局面

中国古代的民族关系

中国古代的民族关系 匈奴是我国古代北方游牧民族中第一个以显赫名声载入史册的民族。它与汉族等北方各民族接触频繁,在 政治、经济和文化方面相互影响,对于我国历史的发展进程和文化曾作出过一定的贡献。 匈奴族的形成及其奴隶制国家的建立 战国末年,一个古老而强悍的游牧民族在大漠南北崛起了,它就是匈奴。尧舜时它称做荤鬻(Xūnyù),自称是黄帝的后代。夏朝时与夏族为邻,居内蒙古河套大青山一带,双方交往密切。商朝时称鬼方,西周时称猃狁(Xiǎnyǔn),常侵扰北方,掠财害民。春秋战国之际史称西戎和北狄,与华夏各族时战时和。战国后期称为匈奴。是由许多部落和氏族聚集、结合而形成的民族。 匈奴族诞生的民族“摇篮”是内蒙古五原郡gè@①阳县西北的“头曼城”(今包头市东),这是匈奴第一个单于头曼的驻牧及统治中心。公元前3世纪,匈奴人进入铁器时代,生产力大大提高,产品有了剩余,集体化游牧转变为个体化,公有制转变为私有制。随着私有财产和奴隶制的出现,以及在频繁的掠夺战争中,氏族酋长和军事首领积累了大量财富和奴隶,加强了他们的权力和地位,成为氏族部落中的统治者。公元前3世纪左右,匈奴的头曼单于便在此基础上建立起东邻东胡、西连月氏、南接秦朝,以漠北为中心,庞大的奴隶制国家。前209年头曼长子冒顿(Mòdú)杀父自立为单于。冒顿时期(前209年-前174年),首先加 强和完善组织机构,增设等级森严的各级官职,把匈奴分为左右中三大部,中央设单于庭,统领全国军政,左贤王庭在东部、右贤王庭在西部,分管各自的军政事务。为了维护匈奴奴隶主的统治秩序,冒顿建立了一套从中央到地方的军事行政组织,又发展了一支拥有三十余万铁骑的军队。 冒顿先后东灭东胡;西逐月氏,平定楼兰、乌孙;南灭楼烦王,占白羊河南王之地;北服浑瘐、丁令、屈射、鬲昆、薪犁等各族,把我国北方大漠南北东西统一起来。它的领土东起辽河,西至葱岭,北抵贝加尔湖,南达秦长城,成为西汉时期北方塞外草原上的强敌。在亚洲大陆东部的历史上,第一次形成了两个社会性质不同的政权并列对峙的格局,两大政权开始了长时间的对抗与交往。 匈奴的强盛及其对秦汉的威胁 早在战国时期,“冠带战国七,而三国边于匈奴”。“匈奴驱驰于楼烦之下”,不断南下侵扰燕赵秦北方边境,给三国以很大的威胁,迫使燕赵秦三国修筑长城以御之。前325-前299年赵武灵王北破楼烦、林胡,筑外长城,与匈奴隔长城相望。前265年赵孝成王派李牧守代、雁门郡,以资防备,结果大破匈奴十余万骑,给匈奴以很大打击,迫使匈奴十数年不敢侵扰赵国的边城。秦统一六国后,前215年以头曼为首的匈奴主开始向外扩张,把矛头指向秦朝的河套一带,被蒙恬率32万大军打得大败,夺回“河南地”,迫使匈奴向北退却700余里,从此“胡人不敢南下而牧马”。秦始皇“筑塞于河上”(在河套一带筑障塞)又移内地3万家至河北(今乌加河北)、榆中(今河套东北岸)以实边防。前214年又把燕赵秦三国长城连接起来,重新修缮,并向东西扩展,筑成西起临洮、东至辽东郡的万里长城,