中国语言学史分期

《中国语言学史》课件

音韵学

音韵学概述

反切法研究

音韵学是研究语音的历史演变和规律 的学科。在中国,音韵学的研究始于 汉代,经历了多个阶段的发展。

反切法是中国古代的一种注音方法, 通过对反切法的分析,可以了解古代 的语音发音和语音结构。

韵书研究

韵书是中国古代的语音字典,通过对 韵书的解读,可以了解古代的语音系 统、音韵规律和语音演变。

其他重要著作及其影响

《康熙字典》

是一部集大成的字典,收录了大量的汉字和词语,对研究汉语词汇 和汉字的演变具有重要的参考价值。

《四库全书总目提要》

是一部重要的目录学著作,对古籍的整理、分类和评价具有重要的 指导意义。

《经义述闻》

是一部重要的经学著作,对研究古代经籍提供了重要的资料和参考 。

05

中国语言学史上的重要事件与人 物

02

中国古代语言学

文字学

文字学概述

文字学是研究文字的起源、发展、演变和应用的学科。在中国,文字学有着悠久的历史 ,最早可以追溯到商代的甲骨文。

甲骨文研究

甲骨文是中国最早的文字,主要出现在商代晚期的甲骨和龟甲上。通过对甲骨文的解读 ,可以了解商代社会的政治、经济、文化等方面的情况。

金文研究

金文是指铸刻在铜器上的文字,主要出现在商周时期。通过对金文的解读,可以了解周 代社会的历史和文化。

《中国语言学史》ppt课件

目 录

• 中国语言学史简介 • 中国古代语言学 • 中国近现代语言学 • 中国语言学史上的重要著作 • 中国语言学史上的重要事件与人物 • 中国语言学的未来发展与展望

01

中国语言学史简介语言Leabharlann 史的定义与重要性语言学史的定义

语言学史是研究语言学发展的历史, 包括语言学理论、方法和应用的发展 过程。

中国语言学史读书笔记

读书笔记——王力《中国语言学史》王力先生的《中国语言学史》是一部叙述从先秦时期到解放前期的汉语研究发展的历史。

该书以研究对象为线索分类,分为训诂为主的时期;韵书为主的时期;文字、声韵、训诂全面发展的时期;西学东渐时期,这种分类方式虽然与其他的以时间为线索的分类方式不同,但也基本上与之相吻合。

按照王力先生的观点中国语言学史,真正的语言学始于五四运动以后,之前的各种研究均属于语文学研究,或称为语言学的萌芽时期、积淀时期。

本书从先秦时期的零星的语文学知识开始叙述到解放以前,应视为广义的“语言学”研究,严格来说,应称为汉语言研究简史。

王力先生对中国语言学史的分期,简单来说可称为“两个阶段,四个时期”第一阶段,从汉代到清代末年,这是封建主义文化的阶段;第二个阶段,从1899年到1949年,这是资本主义文化的阶段,这两个阶段的分期,是以第一部语法著作《马氏文通》的问世。

按照四个时期来说,第一个时期是经学时期,这个时期的特点是以疏解经义为目的,其中重要的著作《说文解字》、《尔雅》。

秦汉时期有很多编纂的识字课本,当时国家对语文教育非常重视。

直到《说文》的出现,标志着中国语言学史的一个阶段,童蒙识字课本阶段。

汉代崇尚经学,“训诂”由此兴起,但读古书,在学校讲授经书,不能随便乱讲,《汉书·艺文志》又说“古文读应尔雅,故解古今语而可知也”。

“读书应尔雅”就是讲解应该正确,《尔雅》实际上是一种故训汇编。

第二个时期是佛学与理学时期,在这一时期经义虽也还算重要,但主要不在于字义的辨析,而在于章句的阐述,于是语言学的重点转移到音韵学上,以与文学上的声律,哲学上的佛教相配合。

韵书产生的原因是为了适应诗赋的需要。

莫有芝《韵学源流》说:“今韵者,隋唐以来历代诗家承用之谱也。

”莫氏的话可以说明韵书的性质。

在韵书为适应诗赋需要的同时,出现了超过这种需要,而进入语言学领域的《切韵》,虽然已经亡佚,通过学者的考释以及《广韵》前面的作者的《切韵序》,可以将《广韵》的语音系统看成是《切韵》的语音系统。

中国语言学史复习资料

中国语言学史一、1.研究对象:中国历史上各个时期的语言学家,语言学著作,语言学现象和理论,中国语言学发生发展的历史二、中国语言学史的特点1.小学:传统语言学,相当于广义语言学,只要有文字学、音韵学、训诂学三部分组成语言三要素:语音,词汇,语法汉字三要素:形(文字)、音(音韵)、义(训诂)含义:①小儿学习的学校②学科(见《汉书》)③除字书外,又包括训诂类书籍(音韵《尔雅》放入了经部,未入小学,(隋书)④《尔雅》入小学⑤宋代,小学又被称为“文字之学”,晃公武《郡斋读书志》,“文字之学,凡有三,其一,体制,谓点画横竖曲折之书(形);其二,训诂,谓称谓由古今雅俗之志(义);其三,音韵,谓呼吸有轻浊高下之不同(音)。

音韵—《四声谱》字形—《说文解字》训诂—《尔雅》2.传统语言学与西方语言学对比:传统(音韵、训诂、文字)西方(语音、词汇、语法)三、中国语言学史分期六个时期:1.先秦(公元前三世纪以前),诸子著作涉及语言问题,语言学萌芽时期2.两汉,重点讲文字词汇,语言法确立时期3.魏晋南北朝,语音研究的开始阶段4.隋唐宋,语音研究趋向稳固5.元明,语音面向实际(今音)6.清代,古音古义研究为主,传统语言学的大总结时期四、中国语言学史是世界语言学史的一部分:国外语言学史,古印度,古希腊,中世纪阿拉伯中国语言学在国际上未受重视的原因:①语言文字上的障碍②长期闭关自守③缺少介绍第一章先秦语言研究(公元三世纪以前,包括秦代)有语言学的证据:①有方言调查②词义辨析③有修辞④出现训诂(《尔雅》)⑤语言理论⑥汉字第一节1、先秦诸子的语言观(见于诸子哲学观点,不系统的,片段的)1.孔子—正名论(名不正,则言不顺)2.老子—名的产生(道可道,非常道)3.墨子的语言学理论①交际过程(闻,耳之聪也,循所闻而得其意,心之察也;言,口之利也,执所言而意得见,心之辩也)②谈论事物名称的分类2、事物的分类:名:达(通称,物)类(马)私(专用名,臧)荀子的语言学思想:《正名篇》1.论词和概念语言思维的关系异:目异,耳异,口异,鼻异,形体异,心异☆人们有了抽象的语言思维,就可以用概念判断和推理的方式来认识社会、自然界的规律,从语言和思维的关系来看,语言是人类抽象思维的工具。

关于汉语史分期的一点思考

关于汉语史分期的一点思考

汉语史的分期是对汉语发展、历史变迁的一个重要总结,这也是汉

语史(言语)学研究的基础。

首先,汉语史可以分为上古汉语和中古汉语两个时期。

上古汉语大致

是指从公元前1700年到公元前221年,这一年就是秦朝统一六国的时候,这段时期汉语从野蛮语到文明语发展,其表现最为明显的就是汉

语出现了笔画、正式条理结构等等。

中古汉语可以从公元前221年到

清朝灭亡。

中古时期汉语的主要发展是书面文字的制定,书面汉语的

制定也极大地推进了汉语词汇和文法的发展,比如“汉语方言统一”,“五音统一”等等。

此外还有汉语的近古时期,大致是指从元朝到清朝的时期。

这一时期

的主要发展方向是古代成书的结构被精炼到完整,文言文逐渐被普及,口语也随之发展,汉语词汇更加完善,普通话也出现了。

最后,我们可以把汉语史分为现代汉语时期,从清朝灭亡到现在,汉

语在这一时期发生了巨大的变化,人们对汉字也推出了大量的改革,

比较系统地刻画了汉字的拼写规范和汉语护颜,文言文也出现了改写

的版本,普通话的书写和口语也越来越丰富,这也是汉语史上比较重

要的一个时期。

总而言之,汉语史的分期能够帮助我们更好地了解汉语发展的变化,

以及它们是如何影响我们今天对汉语的理解和运用的。

刘润清《西方语言学史》第三章历史比较语言学

四、19世纪中外语言研究对比

西方 研究方法 历史比较法 研究内容 构拟共同语—亲属 关系—描写语言历 史演变 研究视角 以“句”(形式、 意义)为单位,以 语法为主体

中国 以客观材料为依据,使 用严谨的科学考究法 音韵(古音校订古书)、 训诂(诠释经典著作)、 文字(研究汉语词源) 以“字”为单位,以字 的形、音、义结合为主 体

• 19世纪中西语言研究,无论在宏观上,还 是微观上,都存在着很大差距,尽管中国 语言研究历史比国外早;中国古代语言研 究也作出了不少贡献,但由于中国长期处 于封建统治之下, 闭关锁国,致使中国现 代语言学的产生比国外晚了一百年,直到 1898年马建忠的《马氏文通》诞生才宣告 中国现代语言学的产生。

• 社会条件:18c末19c初,西方资本主义迅速发展,自 然科学突飞猛进,出现比较解剖学、比较植物学、比 较自然地理学等比较学科,引发了比较语言学。 • 直接条件:(1)广泛收集世界各种语言材料 • [德]帕勒斯《全世界语言的词汇对比》三百八十多种 • [德]阿迪龙《米特里德Mithridates》五百种语言方言 (2)认识到梵语在语言比较中的地位和作用 [英] 威廉·琼斯:梵语和拉丁语、希腊语有亲缘关系。

• 4.[德]施莱歇( Schleicher 1767-1835)

日耳曼语族的谱系图Language Family Tree

• 2.[德] 格里姆(Grimm1785-1863) 著作:《德语语法》 “语音演变规律”(音变) “格里姆定律”(Grimm‘s Law): 印欧语(希腊语、日耳曼语) 不仅有共同的词汇和共同的形 态,语音的变化很有规律。

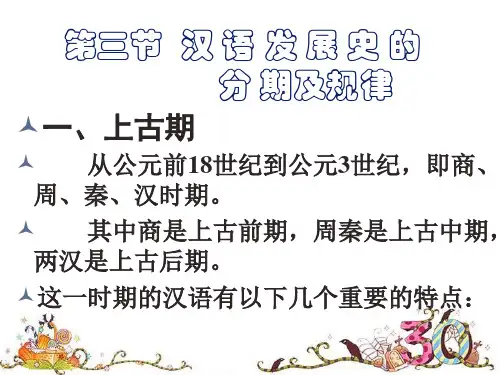

汉语史 汉语发展史的分期及规律

C.后期齿头音精组声母逐渐分化为精、庄 两组声母;复音词数量增加;系词“是” 开始出现。

二、中古期

从公元4世纪(晋)到公元12世纪左右, 即南北朝、唐、宋时期。

其中六朝为中古前期,在这一时期里, 少数民族统治中国北方,中原士族迁居江 左,引起汉语和北方民族语言的融合以及 汉语方言的变化。唐代是中古中期,宋代 是中古后期。这两个时期,经济,文化达 到了较高的发展水平,促进了以中原语言 为基础的汉族共同语的广泛传播和发展。 但到了南宋,汉语又开始酝酿着新的巨大 变化。

中古汉语有以下几个特点: (一)语音上, 1.以《切韵》音系为代表的中古语音系统

形成;

2.平、上、去、入四声形成; 3.轻唇音产生;舌上音产生; 4.庄组声母和章组(章昌船书禅)声母合

并;

5.大量古入声字(长入)变为去声。

(二)词汇上, 1.四声别义现象普遍加强; 2.复音词大量增加; 3.有了一定数量的外语借词。 (三)语法上, 1.第三人称代词“他”产生; 2.动词时体系统开始出现; 3.系词“是”和新的判断句广泛应用; 4.否定句、疑问句的代词宾语普遍移到动

词后面;

5.用“被”表示的被动句出现;

6.用“将”和“把”表示的处置式产 生;

7.“动词+否定副词+动词”式的反复 问句产生。

(四)出现文言和白话两种书面语言。模 仿上古汉语的文言占有统治地位。同 时,反映口语的白话开始形成,并在 变文、语录中广 泛应用。

三、近代期

从公元13世纪到公元20世纪初,即元、 明、清时期。

元代是近代前期,明清是近代中期, 鸦片战争至“五四’’运动是近代后期。 这一时期汉语的特点是:

中国语言学史重点

中国语言学史重点一、语文学和语言学语言学:就是研究语言的科学,有广义和狭义两种理解。

广义的语言学包括传统语言学和现代语言学。

狭义的语言学指的是同语文学相对的现代语言学。

传统的语言学称为语文学,以研究古代文献和书面语为主。

现代语言学则以当代语言和口语为主,而且研究的范围大大拓宽。

语文学是为其他学科服务的。

现代语言学是一门独立的学科。

区别:P3前者是文字或署名语的研究,特别重在文献资料的考证和故训的寻求,这种研究比较零碎,缺乏系统性;后者的研究对象则是语言本身,研究的结果可以得出科学的、系统的、细致的、全面的语言理论。

(王力)中国在‘五四’以前所作的语言研究,大致是属于语文学范围的。

二、中国有无语言学?片面观点:没有,是语文学而不是语言学。

欧洲有语文学(philology)和语言学(languistics)的区分,现代西方的语言学传统中,往往强调语文学和语言学的区别。

我们有的人也一切以欧洲模式自蔽,谓我国在“五四”以前的语言研究都是属於“语文学”范围的,是“前科学”的。

原因:(1)我国历来对语言学的重视是不够的,从事语言学研究的人很少,至今仍有一些问题得不到澄清.(2)根据现代西方语言学理论,认为有三点理由:P4研究对象、研究目的、研究成果驳斥:这些理由似是而非,不能令人信服。

(1)研究对象:“文字和书面语”与“语言本身”并不对立研究事实:古代语言学有优秀的著作,已超出语文学范围。

如《方言》(2)研究目的:任何一门学科的兴起,都有它的目的,不能以此就判断它的性质。

西方语言学最初也是为阅读古典文献服务的。

(3)研究成果:我国古代语言学是研究有丰富的理论成果。

文字、词汇、方言、语音三、“小学”中国传统语言学也被称为“小学”,包含文字学、音韵学、训诂学三个方面。

但小学最初是指教育童蒙的学校,后用来指语言文字的学习。

P36四、古代语言学史大致分期及特点:(1)先秦:萌芽时期,以研究事物名称为特点主要成就:童蒙识字课本的编撰――《史籀篇》名实关系大讨论――孔子、老子、荀子(2)两汉:确立时期,小学的建立,以研究文字、词汇为特点1主要成就:识字课本――史游《急就篇》;训诂学、词汇――《尔雅》、扬雄《方言》、刘熙《释名》、《小尔雅》;文字学――许慎《说文解字》;(3)魏晋南北朝至隋唐五代:发展时期,语音研究开始,词义研究进一步发展主要成就:训诂学、词汇――张揖《广雅》、顾野王《玉篇》、孔颖达《五经正义》文字学――《字林》、正字法专著音韵学――韵书:陆法言《切韵》、孙�摇短圃稀�(4)宋元明:研究范围扩大、承前启后的时期,以语音研究为特点主要成就:音韵学――韵书:《广韵》、《集韵》、《中原音韵》、《韵镜》等(5)清代到“五四”之前:鼎盛和转型时期,以研究古音、古义为根本特点,是对古代语言学的总结时期主要成就:古音学研究、《方言》、《尔雅》、《说文》研究语法研究兴起――马建忠《马氏文通》知识点:三仓(秦朝)――李斯《仓颉篇》、赵高《爰历篇》、胡毋敬《博学篇》西汉史游《急就篇》:唯一流传下来的识字课本。

浅谈中国古代语言学史分期

发展 不仅 有它的创新性 , 还有连续性和传 承性 。要 研究好 中 国古代语 言学 史 , 就要有掌握 全局 的概念 , 要从 这些不 同时

期 的研究成果 中找 到其研究究也进一 步发展 , 修辞学和语法学 萌芽也产生 了; 第 四部分是 隋唐宋 时期 , 汉 语语音研究 趋于稳 固统一 ; 第 五

【 关键 词】中国语言学史 ; 古代 语言 学; 语 文学 ; 分期 中图分 类号 : H 0 — 0 9 文献标 识码 : A 文章编 号 : 1 6 7 2 — 8 6 1 0 ( 2 0 1 6) 9 - 0 0 3 3 — 0 2

解, 下面探究 的这 四部书籍 , 在分期上就有所不同。

语 文 学 刊

浅谈 中国古代语言学史分期

。朱 彤

( 辽 宁师范大学 文学院 , 辽 宁 大连 1 1 6 0 3 3 )

【 摘 要】中国语言 学史 即研究古代语 言学家 、 语 言学著作 以及 不 同时期语 言学发展 的历史。 以王 力先

生 的《中 国语 言 学 史》 、 何 九 盈 先 生 的《中 国古 代 语 言 学 史 》 、 濮 之珍 先生 的《 中 国语 言 学 史 》 、 王 功 龙 先 生 的 《中 国古 代 语 言 学 简 史 》 这 四部 书 为 主要 评 述 蓝 本 , 对 这 四位 语 言 学 家 的分 期 观 点 进 行 简 单 分 析 。

的程 度 。

3 3

中国古代语言学进行分期 的同时 , 非常注重通过考察不 同时

珍先生 的《 中国语 言学史》 、 还有辽海出版社 出版 的王 功龙 先 生 的《 中国古代语 言学简史 》 。因为才疏学浅 , 还没有 能力 提

出有关分期的新探 , 所 以只能是 对各 位老师的论述观点进 行 系统性的学习 , 在此之上 , 简单地做归纳总结 , 谈一下 自己的 理解 , 以勉励 自己能更用心研究语言学的发展历史 。

中国现代语言学史的分期

中国现代语言学史的分期中国语言学的现代化是一个渐进的过程,大体上可以分为两个阶段。

第一阶段(清末至北洋军阀时期):标志:(1)1898年《马氏文通》问世;(2)1906年章炳麟明确提出以“语言文字之学”取代“小学”。

第二阶段(20年代末或30年代初至1949年):方言学以1928年赵元任《现代吴语的研究》为起点;语法学以1936年王力《中国文法学初探》为起点;修辞学以1932年陈望道《修辞学发凡》为起点。

一、现代语文运动三大语文运动:白话文运动;汉语拼音运动;国语统一运动。

(一)现代书面汉语的形成1、清末白话文运动:以维新人物黄遵宪、裘廷梁、陈荣衮等为代表。

黄遵宪1887年《日本国志¡¤学术志》:¡°语言与文字离,则通文者少;语言与文字合,则通文者多。

¡±裘廷梁《论白话为维新之本》:¡°文字之始,白话而已矣。

¡±¡°文与言判然为二,一人之身,而手口异国,实为两千年来文字一大厄。

¡±¡°《学》《庸》《论》《孟》,皆二千年前古书,语简理丰,非卓识高才,未易领悟,译以白话,间附今义,发明精奥,庶人人知圣教之大略。

¡±1898年现代报刊史上第一份白话文报纸《无锡白话报》创刊(裘廷梁任主编)。

陈荣衮《论报章宜改用浅说》:¡°文言譬如古玩店,浅说譬如卖米店。

一国之中,可以人人不买古玩,不可以一人不买米。

¡±清末白话文运动动摇了文言文的正宗地位,为白话文的登台作了相当的舆论准备。

但没有把废文言与反封建结合起来,也没有产生像样的白话文作品。

2、¡°五四¡±白话文运动发轫于1917年,胡适、陈独秀、鲁迅、钱玄同、刘半农等是这个运动的急先锋。

1917年胡适《文学改良刍议》,陈独秀《文学革命论》,刘半农《我之文学改良观》,1918年,陈独秀《建设的文学革命论》,鲁迅发表现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

中 国 语 言 学 史

中國語言學史主講:侯小英hxy49@参考书目濮之珍《中国语言学史》(上海古籍出版社)何九盈《中国古代语言学史》(北京大学出版社)邓文彬《中国古代语言学史》(巴蜀书社)胡奇光《中国小学史》(上海人民出版社)『小学』的发展过程初级学校↓文字学↓文字学、音韵学、训诂学『小学』的基本内容文字学音韵学训诂学中国古代语言学的分期王力(《中国语言学史》):一、训诂为主的时期¡ª¡ª大致从汉代初年(公元前三世纪)到东晋末年(五世纪),是语义研究为主的阶段二、韵书为主的时期¡ª¡ª大致从南北朝初(五世纪)到明末(十七世纪),是以语音研究为主的阶段三、文字、声韵、训诂全面发展的时期¡ª¡ª清代四、西学东渐的时期¡ª¡ª清末到解放以前何九盈(《中国古代语言学史)1.先秦时期(以研究实物名称为特色。

如《尔雅》)2.两汉时期(以研究文字、词汇为特色。

如《说文》、《方言》、《释名》)3.魏晋南北朝时期(汉语语音研究的开始阶段)4.隋唐宋时期(汉语语音研究趋向稳固、统一的阶段)5.元明时期(《中原音韵》是其中的代表作)6.清代(以研究古音古义为根本特色)第一章训诂为主的时期何为“训诂”?第一节语言研究的萌芽语言、文字研究的萌芽借字义、字形的解释来阐明哲理或政治主张对古书字义的解释先秦古籍中一些有关语音分析的材料值得注意先秦诸子的语言学理论孔子(“正名”思想)墨子(《墨经》)荀子(《正名篇》)第二节一、童蒙识字课本我国早期的文字整理工作:上古时期,黄帝史官仓颉周代,西周周宣王史官籀,《史籀篇》秦代,“同书文字”,李斯二、训诂书之祖《尔雅》《尔雅》的名称意义内容、体例释诂、释言、释训—————————————普通语词释亲—————————人的家族关系释宫、释器、释乐———人的日常生活释天——————————————天文释地、释丘、释山、释水—————地理释草、释木———————————植物释虫、释鱼、释鸟、释兽、释畜——动物《尔雅》的性质为两个目的服务的教科书:1. “正名命物”2.解经《尔雅》的价值与局限价值:1.首创了按词的义类编排词汇的体例;2.对词义进行解释时,态度比较实在,故释义较科学;3.是一部研究汉语词义演变史的好书;4.保存了一些天文、历法、地理、动植物等方面的资料……局限:p15《尔雅》的注释晋郭璞《尔雅注》宋邢昺《尔雅疏》清邵晋涵《尔雅正义》郝懿行《尔雅义疏》现代周祖谟《尔雅校笺》(整理校勘)《尔雅》的影响“雅学”(主要包括广雅之作、仿雅之作、雅书注释研究之作)第三节方言学的兴起相关历史背景作者“故天下上计孝廉及内郡卫卒会者,雄常把三寸弱翰,赍油素四尺,以问其异语,归即以铅摘次之于椠。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中国语言学史的分期中国语言学史分为六期:第一期:先秦——中国语言学的萌芽期这个时期的表现是:诸子着作中有关语言问题的论述方面及训诂学的产生萌芽。

首先是诸子的语言观,表现在:(1)孔子,名丘,字仲尼,汉族,鲁国陬邑(今中国山东省曲阜市南辛镇)人,中国春秋末期的思想家和教育家,儒家思想的创始人。

孔子集华夏上古文化之大成,在世时已被誉为“天纵之圣”、“天之木铎”,是当时社会上最博学者之一,并且被后世统治者尊为孔圣人、至圣、至圣先师、万世师表。

子曰∶“名不正,则言不顺;言不顺,则事不成;事不成,则礼乐不兴;礼乐不兴,则刑罚不中;刑罚不中,则民无所措手足。

故君子名之必可言也,言之必可行也。

君子於其言,无所苟而已矣。

”?孔子认为,只有正名,国家的政策和官员们的言论才能统一,政令才能顺利地下达,政事才能成功,礼乐才能复兴,刑罚才能准确,老百姓才能有所依从。

只有通过正“名”以正实,重建社会的和政治的关系与制度,使其名实相符。

君主和各级官员们都按照自己的名份来行事,就能够实行"仁"政,建立起稳定的政治和社会秩序。

这样社会便可以转危为安,转乱为治。

由于其政治主张在各国都无法采纳,于是开始修《春秋》,想通过编书来实现他的政治主张,他寓褒贬于一字,在语言运用上非常严肃。

《公羊传》、《谷梁传》里分析《春秋》的语言很注意孔子的正名思想。

我国训诂学的发展在一定程度上受到这种思想的影响。

孔子在谈论正名问题的时候,对语言的运用也提出了自己的主张。

他反对过于浮华的辞藻。

主张言辞足以达意,这就是《论语·卫灵公篇》所说的“辞达而已”。

《论语》里还提到言语的朴实和有文采是对立的两方面,君子要使这两方面配合得当,统一起来。

“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。

“这些看法,今天还有积极意义。

修辞学的着作谈到修辞的起源,还是认为孔子起了很大作用。

(2)老子着有《老子》,这本书在第一章就说“道可道,非常道。

名可名,非常名。

无名,天地之始。

有名,万物之母。

”其中第二个“道”的一是就是称说,也就是言语表达。

第一个与第三个“名”是名称,第二个“名”是动词“取名。

”名称与事物的关系,用今天语言上的惯用的说法就是解决语言在认识过程中作用的问题。

老子以后,不少学者也都谈到了这个问题。

(3)墨子,在中国语言学史上有重要地位。

其着作《墨子》里面有些论述反映了当时人对语言问题的看法。

如“循所闻而得其意,心之察也。

”“言,口之利也。

”“执所言而意得见,心之辩也。

”这些话谈到了人们用语言进行交际、交流思想达到互相了解的过程。

(4)荀子,名况,赵国人。

《正名篇》的写作目的在于语言的社会实践是为政治服务的。

内容上大大超过了孔子的正名论。

名实关系的社会约定性在文中占有重要地位,“名无固宜,约之以命,约定俗成谓之宜,异于约则谓之不宜。

名无固实,约之以命实,约定俗成谓之实名。

”这些话就说明了名称与所表示的事物之间关系的约定俗成原则。

,也就是语词成立的社会因素。

当然他没有用“社会”这个词,用的是“群”。

在名的分类方面,荀子和墨子也不同。

其次是训诂学的萌芽,表现在:(1)《公羊传》中写道“《春秋》贵贱不嫌同号,美恶不嫌同辞。

”这实际上是指古汉语里同一个词兼有正反两方面意义的现象。

(2)《谷梁传》不止一次提到了“名从主人”的问题。

其一,鲁桓公二年(公元前710年),“夏四月,取郜大鼎于宋。

……孔子曰‘名从主人,物从中国’,故曰郜大鼎也。

”这里是说,孔子是依照“名从主人,物从中国”的原则将郜大鼎之名记于、《春秋》的,郜是春秋国名,在今山东省城武县东南十八里。

鲁隐公十年(公元前713年)宋灭郜,并取其所铸之鼎。

桓公又从宋得到这个鼎。

《公羊传》记此事说“此取之宋,谓之郜鼎何?器从名(从本主名名之),地从主人(从后所属主人)。

”对照《谷梁传》可见,“名从主人”是指器物之名遵从原主人所定之名。

其二,鲁襄公五年(前568年),“会吴于善稻,吴谓善,伊;谓稻,缓。

号从中国,名从主人。

”其注云“夷狄所号地形及物类当从中国言之,以教殊俗,故不言伊缓,而言善稻。

人名当从其本俗言。

”此注说得十分明白,所谓号是指地形及物类的名称,这些名称应当依从“中国”的叫法,(“中国”是当时对周王朝名义上统辖区域的称呼,又特指周直接控制的中原一带。

)为的是教化夷狄。

《左传》记此事为“会吴于善道。

”古时地名无定字,依音书之,故善稻可作善道。

从《谷梁传》及其注来看,似乎吴地将善稻叫作伊缓,并不是一地两名,而是一名两音,是“中国”音与方音的不同。

这说明“号从中国”包含有在地名读音上,方音要服从中国音的意思。

至于“名从主人”只是作为与“号从中国”并列对举出现,其意为:人名要遵从本名。

其三,鲁昭公元年(前541年)“晋苟吴帅师败狄于太原。

中国曰大原,夷狄曰大卤,号从中国,名从主人。

”这里大原,在今太原市西南约二十五里,《公羊传》亦记为大原,而《左传》记为大卤。

可能大原、大卤为一名两写。

《谷梁传》引“号从中国,名从主人”的原则,认为夷狄名应当服从中国名。

“名从主人”在这里仍是并列对举。

其四,昭公五年(前537年)“叔弓帅师败莒师于贲泉。

狄人谓贲泉失台。

号从中国,名从主人。

”贲泉,古莒、鲁交界之地。

《公羊传》作濆泉,《左传》作蚡泉,盖一名三写,而《谷梁传》说狄人称为失台,可能是贲泉之地的别种语言名称。

果如是,“号从中国,名从主人”原则又显示更进一层的意义,不仅方音要服从“中国”音,而且,若一地有两种语言的名称时,应取“中国”的称呼为正式地名。

从上述摘引分析来看,《谷梁传》所载“名从主人”并不具有使用地名应尊重地理实体所在地国家、民族和人民的习惯这层意思,甚至与地名根本无关,只是器物名、“人名当从其本俗言”的意思。

在谷梁的词典里,今天所说的地名,不属“名”,而是属于“号”的范畴,疑此划分在先秦是较为明确的,汉以后才出现地名一词。

“号从中国”与地名大有关系,这个原则、要求,一名多音、一地多名的,都要依从“中国”习惯,为的是“以教殊俗”,显示了儒家处理地名问题上的大一统思想。

与此同时,以上两部书都提到了语法分析的问题,而且还有不少解说虚词的地方。

再次是综合词典的编写,表现在:《尔雅》一书的编写应该是战国晚期的学者缀拾前代故训而成,它是先秦时期的著作。

《尔雅》是中国最早的一部解释词义的书,是中国古代最早的词典。

《尔雅》也是儒家的经典之一,列入十三经之中。

其中,“尔”或作“迩”是“接近”、“走近”的意思;“雅”字从牙从隹,“牙”指前排上下齿,用于咬文嚼字;“隹”原指尖嘴鸟,在此表示“锥形”;“牙”与“隹”联合起来表示“锥形牙”,即“犬齿”。

古人视犬齿为“基准牙”,故“雅”有“基准”、“标准”的意思,通“正”。

“雅言”就是古代的官方语言,就是标准语、规范语。

“尔雅”就是“使人们的语言接近标准”之意。

《尔雅》是后代考证古代词语的一部著作。

《尔雅》被认为是中国训诂的开山之作,在训诂学、音韵学、词源学、方言学、古文字学方面都有着重要影响,其中的今话是汉代的话。

《尔雅》是我国第一部按义类编排的综合性辞书,是疏通包括五经在内的上古文献中词语古文的重要工具书。

《尔雅》全书收词语4300多个,分为2091个条目。

这些条目按类别分为“释诂”、“释言”、“释训”、“释亲”、“释宫”、“释器”、“释乐(yuè)”、“释天”、“释地”、“释丘”、“释山”、“释水”、“释草”、“释木”、“释虫”、“释鱼”、“释鸟”、“释兽”、“释畜(chù)”等19篇。

这19篇的前3篇与后16篇有显著的区别,可以分成两大类。

前3篇,即“释诂”、“释言”、“释训”解释的是一般语词,类似后世的语文词典。

《尔雅》后16篇是根据事物的类别来分篇解释各种事物的名称,类似后世的百科名词词典。

其中“释亲”、“释宫”、“释器”、“释乐”等4篇解释的是亲属称谓和宫室器物的名称。

第二期:秦汉——中国语言学的确立期这个时期的表现是:秦帝国的“书同文”文字政策的颁布,古书注释的大量出现。

(1)大毛公毛亨、小毛公毛苌著有《毛诗故训传》。

中国研究《诗经》的著作,即《毛诗故训传》。

简称《毛传》,30卷。

现存的毛诗每篇都有一个题解,叫做“小序”。

其作者大部分已不可考。

现在一般都认为解说文字除少数几篇可信以外,大部分都不可信。

但是毛诗序对后人的影响非常大。

古人做诗、写文章用典都爱用里面的解释。

所以《毛诗》就是《诗经》的《毛传》。

《毛诗故训传》是现存最早的完整的《诗经》注本,全书以解释字义为主,其章句训诂大抵取自先秦群籍,保存了许多古义。

东汉末年,郑玄为之作《笺》,唐代孔颖达又进一步疏解《毛传》、《郑笺》而作《毛诗正义》,遂使《毛传》在经学研究领域地位不断提高。

但毛亨解诗,常以封建伦理观点歪曲诗的主旨,语多附会,不足凭信。

通行版本有《十三经注疏》等。

(2)《郑玄<毛诗笺>研究》以汉代学术为背景,通过严密的考证,采用统计、分析和比较等方法,从文献学、文学、哲学、文字学等多角度对《毛诗笺》进行了细致深入的探讨和研究,着重论述其校勘和注释成就及其所反映的主要思想。

创新之处在于挖掘了笺注中所蕴涵的德治、阴阳和谶纬思想,弄清了郑玄融合今古文的大体情形,对郑玄引用经典、笺序释兴等情况作了充分的论证说明,这些对致力于汉代学术、《诗经》学和郑玄经学研究的学者无疑具有启发作用。

(3)王逸,东汉文学家。

字叔师,南郡宜城(今属湖北)人。

安帝时为校书郎,顺帝时官侍中。

所作《楚辞章句》,是《楚辞》最早的完整注本,颇为后世学者所重视。

《楚辞章句》是《楚辞》注本。

《楚辞》为西汉刘向所辑,原为十六卷,王逸增入己作《九思》一卷,改编为十七卷。

书中对《楚辞》各篇作了文字注解,记述了各篇的创作由来和作者经历。

是《楚辞》最早的完整注本。

王逸注释《楚辞》的体例是,逐句作解,着重训诂,大多言之有据。

他其实是完成了当时的一个集大成的工作。

这部书中所凝结的,除了他个人的勤奋努力之外,其实还有在他之前或与他同时的很多汉代学者的辛勤与智慧。

刘向、贾逵、班固、马融等前辈大家的遗说,就有一些是靠《楚辞章句》才得以保存。

王逸虽然很有自己的见解,但是并不囿于一己之见,他常常用“或曰”来引用别人的观点。

王逸《楚辞章句》是楚辞学史上的一个里程碑。

在王逸之后,很长时间内都没有再出现优秀的《楚辞》注本。

(4)扬雄(公元前53-18)是著名的辞赋大家,同时也是科学家、哲学家和语言学家,名副其实的一位“通人”。

他花了27年时间,记录了大量的方言口语词汇,并整理成《方言》一书,成为我国也是世界上最早的一部方言比较词汇集。

扬雄《方言》历来备受推崇,影响深远,但素称难读。

《方言》之难读,大概有三方面原因:一是年代久远,流传过程中产生了许多文字讹、脱、衍、倒等问题,需要校勘复原;二是《方言》多奇字僻字,需要考释;三是《方言》所记均为西汉口语词,有不少在古籍中难觅例证,流存于后世方言中的也不多,因此释义极难。