高中数学精讲教案-数列求和、数列的综合应用

数列综合问题高中数学教案

数列综合问题高中数学教案

知识点:数列的综合

教学目标:通过本节课的学习,学生能够掌握数列的综合方法,解决相关数学问题。

教学重点:数列的综合求解方法。

教学难点:在实际问题中运用数列的综合方法解决问题。

教学过程:

一、导入新知识(5分钟)

教师向学生介绍本节课的学习内容,引导学生了解数列的综合概念。

并通过一个简单的例子引出数列综合问题。

二、讲解与实践(15分钟)

1. 讲解数列的综合方法,说明综合的含义及求解步骤。

2. 通过几个示例讲解综合求解数列问题的步骤,引导学生掌握方法。

3. 学生进行练习,巩固数列综合的求解方法。

三、拓展应用(10分钟)

1. 给学生提供一些实际问题,让学生尝试用数列综合方法解决问题。

2. 学生结合实际问题进行讨论,分享不同解题思路。

四、作业布置(5分钟)

布置练习题作业,相关综合数列问题的练习。

五、课堂小结(5分钟)

总结本节课的重点内容,强调数列综合方法的重要性,并提醒学生作业要认真完成。

教学反思:本节课通过讲解数列的综合方法,让学生了解了数列的综合应用,实际问题中的数列综合求解方法。

通过多种实例的讲解和练习,学生对数列综合方法有了更深入的理解和掌握。

在今后的教学过程中,可以结合更多实际问题,让学生更好地运用数列综合方法解决各种数学问题。

数列综合应用数列求和教案

授课人: 史宏刚班级11104班课题数列综合应用(一)数列求和教 学 目 标1.知识与能力:培养学生观察分析应用能力。

2.过程与方法:通过课堂分析演练,总结解题技巧。

3.情感态度价值观:提高学生刻苦专研学习态度。

重点、难点、关键公式法、裂项相消、错位相减. 、倒序相加法 求和裂项相消、错位相减法 认清问题实质选择解题方法程序与内容 一、组织教学师生问好,检查出席二、目标展示 1、情境创设复习提问:回顾重要知识点,为本节应用做准备数列前n 项和的定义:S n =a 1+a 2+a 3+…+a n引入课堂 2、明确目标公式法、裂项相消、错位相减. 、倒序相加法求数列前n 项和1.公式法:(1)直接法:直接由等差、等比数列的求和公式求和,等比数列求和时注意对公比 q =1,q ≠1的讨论;11()(1)22n n n a a n n S na d +-==+⎪⎩⎪⎨⎧≠≠--=--==)10(11)1()1(111q q q qa a q q a q na S n n n 且(2)特殊公式:所给数列的通项是关于n 的多项式,此时求和可采用公式法求和,常用的公式有:(3)拆项求和法:把数列的每一项分成几项,使其转化为几个等差、等比数列,再求和.2.错位相减法:主要用于一个等差数列与一个等比数列对应项相乘得的新数列求和,即为等比数列求和公式的推导方法.3.裂项相消法:把数列的通项拆成两项之差,正负相消剩下首尾若干项再求和.4.倒序相加法:如果一个数列{an },与首末两项等距的两项之和等于首末两项之和,可采用把正着写和与倒着写和的两个和式相加,就得到一个常数列的和,这一求和的方法称为倒序相加法. 即等差数列求和公式的推导.三、目标教学、练习例1.求下列数列前n 项的和S n : 1×4,2×5,3×6,…n (n +3)… 解: ∵a n =n(n+3)=n 2+3n设 计 意 图充分发挥学生学习的能动性,以学生为主体,展开课堂教学通过学生对几种常见的求和方法的归纳、总结,结合具体的实例、简单回忆各方法的应用背景.把遗忘的知识点形成了一个完整的知识体系。

数列综合题和应用性问题教案

数列综合题和应用性问题教案章节一:数列的概念和性质教学目标:1. 理解数列的定义及其基本性质。

2. 能够识别和表示不同类型的数列。

3. 掌握数列的通项公式和求和公式。

教学内容:1. 数列的定义及表示方法。

2. 数列的性质,如单调性、周期性等。

3. 数列的通项公式和求和公式。

教学活动:1. 通过实例介绍数列的定义和表示方法。

2. 引导学生探索数列的性质,如单调性、周期性等。

3. 讲解数列的通项公式和求和公式,并通过例题进行解释。

章节二:等差数列和等比数列教学目标:1. 理解等差数列和等比数列的定义及其性质。

2. 能够识别和表示等差数列和等比数列。

3. 掌握等差数列和等比数列的通项公式和求和公式。

教学内容:1. 等差数列和等比数列的定义及表示方法。

2. 等差数列和等比数列的性质,如单调性、周期性等。

3. 等差数列和等比数列的通项公式和求和公式。

教学活动:1. 通过实例介绍等差数列和等比数列的定义和表示方法。

2. 引导学生探索等差数列和等比数列的性质,如单调性、周期性等。

3. 讲解等差数列和等比数列的通项公式和求和公式,并通过例题进行解释。

章节三:数列的极限教学目标:1. 理解数列极限的概念及其性质。

2. 能够求解数列极限的问题。

3. 掌握数列极限的运算规则。

教学内容:1. 数列极限的定义及其性质。

2. 数列极限的求解方法。

3. 数列极限的运算规则。

教学活动:1. 通过实例介绍数列极限的定义和性质。

2. 引导学生学习数列极限的求解方法,如直接求解、夹逼定理等。

3. 讲解数列极限的运算规则,并通过例题进行解释。

章节四:数列的综合题型教学目标:1. 理解数列综合题型的概念及其解题方法。

2. 能够解决数列综合题型的问题。

3. 掌握数列综合题型的解题策略。

教学内容:1. 数列综合题型的概念及其解题方法。

2. 数列综合题型的常见类型和解题技巧。

3. 数列综合题型的解题策略。

教学活动:1. 通过实例介绍数列综合题型的概念和解题方法。

《数列综合应用举例》教案

《数列综合应用举例》教案一、教学目标:1. 让学生掌握数列的基本概念和性质,包括等差数列、等比数列等。

2. 培养学生运用数列知识解决实际问题的能力,提高学生的数学应用意识。

3. 通过对数列的综合应用举例,使学生理解数列在数学和自然科学领域中的重要性。

二、教学内容:1. 等差数列的应用举例:例如计算工资、利息等问题。

2. 等比数列的应用举例:例如计算复利、人口增长等问题。

3. 数列的求和公式及应用:例如求等差数列、等比数列的前n项和等问题。

4. 数列的通项公式的应用:例如求等差数列、等比数列的第n项等问题。

5. 数列在函数中的应用:例如数列与函数的关系、数列的函数性质等问题。

三、教学重点与难点:1. 教学重点:数列的基本概念、性质和求和公式。

2. 教学难点:数列的通项公式的理解和应用。

四、教学方法:1. 采用问题驱动的教学方法,引导学生通过解决实际问题来学习数列知识。

2. 利用多媒体课件,直观展示数列的应用实例,提高学生的学习兴趣。

3. 组织小组讨论,培养学生的合作能力和思维能力。

五、教学安排:1. 第一课时:等差数列的应用举例。

2. 第二课时:等比数列的应用举例。

3. 第三课时:数列的求和公式及应用。

4. 第四课时:数列的通项公式的应用。

5. 第五课时:数列在函数中的应用。

6. 剩余课时:进行课堂练习和课后作业的辅导。

六、教学目标:1. 深化学生对数列求和公式的理解,能够熟练运用求和公式解决复杂数列问题。

2. 培养学生运用数列知识进行数据分析的能力,提高学生的数学素养。

3. 通过对数列图像的观察,使学生理解数列与函数之间的关系。

七、教学内容:1. 数列图像的绘制与分析:学习如何绘制数列图像,并通过图像观察数列的特点。

2. 数列与函数的联系:探讨数列与函数之间的关系,理解数列可以看作是函数的特殊形式。

3. 数列在数据分析中的应用:例如,利用数列分析数据的变化趋势,预测未来的数据。

八、教学重点与难点:1. 教学重点:数列图像的绘制方法,数列与函数的关系,数列在数据分析中的应用。

高中数学_数列求和及综合应用教学设计学情分析教材分析课后反思

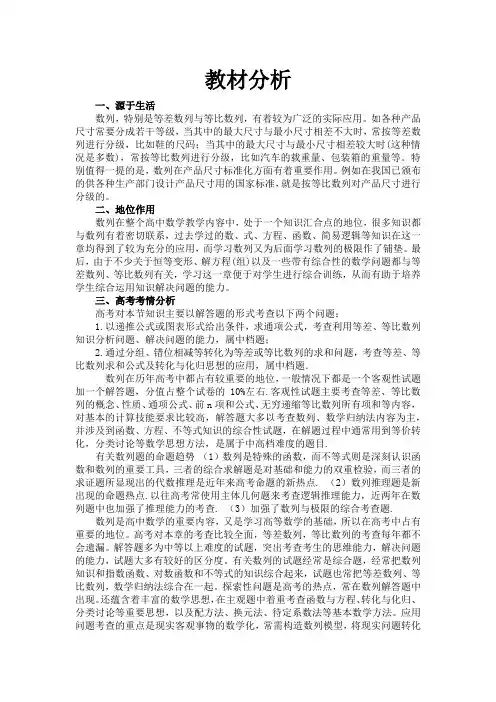

教材分析一、源于生活数列,特别是等差数列与等比数列,有着较为广泛的实际应用。

如各种产品尺寸常要分成若干等级,当其中的最大尺寸与最小尺寸相差不大时,常按等差数列进行分级,比如鞋的尺码;当其中的最大尺寸与最小尺寸相差较大时(这种情况是多数),常按等比数列进行分级,比如汽车的载重量、包装箱的重量等。

特别值得一提的是,数列在产品尺寸标准化方面有着重要作用。

例如在我国已颁布的供各种生产部门设计产品尺寸用的国家标准,就是按等比数列对产品尺寸进行分级的。

二、地位作用数列在整个高中数学教学内容中,处于一个知识汇合点的地位,很多知识都与数列有着密切联系,过去学过的数、式、方程、函数、简易逻辑等知识在这一章均得到了较为充分的应用,而学习数列又为后面学习数列的极限作了铺垫。

最后,由于不少关于恒等变形、解方程(组)以及一些带有综合性的数学问题都与等差数列、等比数列有关,学习这一章便于对学生进行综合训练,从而有助于培养学生综合运用知识解决问题的能力。

三、高考考情分析高考对本节知识主要以解答题的形式考查以下两个问题:1.以递推公式或图表形式给出条件,求通项公式,考查利用等差、等比数列知识分析问题、解决问题的能力,属中档题;2.通过分组、错位相减等转化为等差或等比数列的求和问题,考查等差、等比数列求和公式及转化与化归思想的应用,属中档题.数列在历年高考中都占有较重要的地位,一般情况下都是一个客观性试题加一个解答题,分值占整个试卷的10%左右.客观性试题主要考查等差、等比数列的概念、性质、通项公式、前n项和公式、无穷递缩等比数列所有项和等内容,对基本的计算技能要求比较高,解答题大多以考查数列、数学归纳法内容为主,并涉及到函数、方程、不等式知识的综合性试题,在解题过程中通常用到等价转化,分类讨论等数学思想方法,是属于中高档难度的题目.有关数列题的命题趋势(1)数列是特殊的函数,而不等式则是深刻认识函数和数列的重要工具,三者的综合求解题是对基础和能力的双重检验,而三者的求证题所显现出的代数推理是近年来高考命题的新热点. (2)数列推理题是新出现的命题热点.以往高考常使用主体几何题来考查逻辑推理能力,近两年在数列题中也加强了推理能力的考查. (3)加强了数列与极限的综合考查题.数列是高中数学的重要内容,又是学习高等数学的基础,所以在高考中占有重要的地位。

2024年高考数学---数列求和、数列的综合

例2 (2022海南嘉积中学等四校联考,18)①等比数列{an}的公比为2,且a4 是a3与a5-8的等差中项;②a2=4,S3=14且{an}为递增数列,在①②中任选一 个,补充在下列横线上并解答.

已知等比数列{an}中,Sn为数列{an}的前n项和,若

.

(1)求数列{an}的通项公式;

(2)若bn=(n+1)log2an,记数列

2)以数列为载体,考查不等式的恒成立问题时,可转化为数列的最值问题, 可利用数列单调性或数列对应函数的单调性; 3)解决与数列有关的不等式的证明问题时,可构造函数证明,或利用放缩 法证明.

综合篇

考法一 错位相减法求和 1.当{an}是等差数列,{bn}是等比数列时,求数列{an·bn}的前n项和常采用错 位相减法. 2.用错位相减法求和时,应注意: 1)要善于识别题目类型,特别是等比数列的公比为负数的情形. 2)在写出“Sn”与“qSn”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”, 以便于下一步准确地写出“Sn-qSn”的表达式. 3)应用等比数列求和公式必须注意公比q是否等于1,如果q=1,那么应用公 式Sn=na1.

q2

)

14, 解得aq122,或

a1 8,

q

1 2

,

因为数列{an}是递增数列,所以 aq122,, 所以数列{an}的通项公式是

an=2n.

(2)证明:由(1)知an=2n,则bn=(n+1)log2an=(n+1)log22n=n(n+1),

因此

1 bn

=

1 n(n 1)

=

1 n

-

1 n 1

,于是有Tn=1

1 bn

的前n项和Tn,求证:

《数列综合应用举例》教案

《数列综合应用举例》教案一、教学目标1. 理解数列的概念及其性质2. 掌握数列的通项公式和求和公式3. 能够运用数列解决实际问题二、教学内容1. 数列的概念及其性质2. 数列的通项公式和求和公式3. 数列在实际问题中的应用三、教学重点与难点1. 教学重点:数列的概念、性质、通项公式和求和公式2. 教学难点:数列在实际问题中的应用四、教学方法1. 采用讲解法,引导学生理解数列的概念和性质2. 采用示例法,教授数列的通项公式和求和公式3. 采用案例分析法,让学生学会运用数列解决实际问题五、教学过程1. 引入:通过生活中的实例,如等差数列“每月工资”、“每分钟心跳次数”等,引导学生认识数列的概念和性质。

2. 讲解:讲解数列的概念、性质、通项公式和求和公式,通过示例让学生理解并掌握这些知识点。

3. 练习:布置一些练习题,让学生运用所学的数列知识解决问题,巩固所学内容。

4. 案例分析:选取一些实际问题,如“等差数列投资”、“数列在数据处理中的应用”等,让学生学会运用数列知识解决实际问题。

5. 总结:对本节课的内容进行总结,强调数列在实际中的应用价值。

六、教学评价1. 课堂表现评价:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,评估学生对数列概念和性质的理解程度。

2. 练习题评价:通过学生完成的练习题,检查学生对数列通项公式和求和公式的掌握情况。

3. 案例分析评价:评估学生在案例分析中的表现,判断其能否将数列知识应用于实际问题中。

七、教学拓展1. 数列在数学其他领域的应用:介绍数列在代数、几何、概率等领域中的应用,激发学生的学习兴趣。

2. 数列与其他学科的交叉:探讨数列在其他学科如物理、化学、生物等方面的应用,拓宽学生的知识视野。

八、教学反思在课后,教师应反思本节课的教学效果,包括学生的学习兴趣、教学方法的适用性、学生对数列知识的掌握程度等,以便对后续教学进行调整和改进。

九、课后作业布置一些有关数列的练习题,包括填空题、选择题和解答题,让学生巩固所学知识,提高解题能力。

数列求和与数列的综合应用

数列求和与数列的综合应用 一、分组求和法:若一个数列是由若干个等差数列或等比数列或可求和的数列组成,则求和时可用分组求和法,分别求和后相加减。

1、已知数列{}n a 的前n 项和*∈+=N n nn S n ,22.(1)求数列{}n a 的通项公式;(2)设()n na n ab n 12-+=,求数列{}n b 的前n 2项和T 2n .2、已知{}n a 是等差数列,满足13a =,412a =,数列{}n b 满足14b =,420b =,且{}n n b a -是等比数列.(1)求数列{}n a 和{}n b 的通项公式;(2)求数列{}n b 的前n 项和S n .二、裂项相消法:把数列的通项拆成两项之差,在求和时中间的一些项可以相互抵消,从而求得其和。

(2)常见的裂项技巧①1n (n +1)=1n -1n +1②1n(n+2)=12(1n−1n +2) ③1(2n −1)(2n+1)=12(12n−1−12n +1)④1n +n +1=n +1-n 3、设数列{}n a 满足123(21)2n a a n a n +++-= .(1)求{}n a 的通项公式;n .4、已知数列{}n a 是递增的等比数列,且14239,8.a a a a +==(1)求数列{}n a 的通项公式;(2)设n S 为数列{}n a 的前n 项和,11n n n n a b S S ++=,求数列{}n b 的前n 项和n T .三、错位相减法:如果一个数列的各项是由一个等差数列和一个等比数列的对应项之积构成的,那么这个数列的前n 项和即可用此法来求,如等比数列的前n 项和公式就是用此法推导的。

5、已知 a n 是各项均为正数的等比数列,且a 1+a 2=6,a 1a 2=a 3(1)求数列 a n 通项公式;(2) b n 为各项非零的等差数列,其前n 项和为S n ,已知S 2n +1=b n b n +1,求数列 b na n 的前n 项和T n .6、已知{}n a 为等差数列,前n 项和为*()n S n ∈N ,{}n b 是首项为2的等比数列,且公比大于0,2334111412,2,11b b b a a S b +==-=.(1)求{}n a 和{}n b 的通项公式;(2)求数列2{}n n a b 的前n 项和T n *()n ∈N .四、分奇数、偶数求和(课后作业)7、设数列{}n a 的前n 项和为n S ,已知121,2a a ==,且(1)证明:23n n a a +=;(2)求n S8、已知数列{}n a 的前n 项和为n S ,若a 1=2,a n +1+a n =2n −1(1) 求数列{}n a 的通项公式(2) 求n S。

第26讲-数列求和及数列的综合应用(解析版)

第26讲-数列求和及数列的综合应用(解析版)第26讲-数列求和及数列的综合应用(解析版)数列是数学中的重要概念,它在各个领域都有广泛的应用。

本文将讨论数列求和的方法以及数列在各个领域中的综合应用。

一、数列求和方法介绍1.1 等差数列求和公式等差数列是数列中最常见的一种类型,它的每一项与前一项之差都相等。

对于一个等差数列a,其中首项为a1,公差为d,一共有n项。

那么等差数列的求和公式为:Sn = (n/2) * (2a1 + (n-1)d)其中Sn表示等差数列的前n项和。

1.2 等比数列求和公式等比数列是另一种常见的数列类型,它的每一项与前一项的比值都相等。

对于一个等比数列b,其中首项为b1,公比为q,一共有n项。

那么等比数列的求和公式为:Sn = b1 * (1 - q^n) / (1 - q)其中Sn表示等比数列的前n项和。

1.3 平方数列求和公式平方数列是指数列中每一项都是前一项的平方。

对于平方数列c,其中首项为c1,一共有n项。

那么平方数列的求和公式为:Sn = (2^(n+1) - 1) * c1其中Sn表示平方数列的前n项和。

二、数列的综合应用2.1 数列在几何问题中的应用数列在几何问题中有着广泛的应用。

比如,在计算几何中,我们经常需要计算等差数列的前n项和来求解某些图形的周长或面积。

在解答这类问题时,我们可以先通过观察找到数列的公差和首项,然后利用等差数列的求和公式求解。

2.2 数列在金融问题中的应用数列在金融问题中也有着重要的应用。

比如,在投资领域,我们经常需要计算等比数列的前n项和来求解复利问题或者计算某种投资的总收益。

同样地,我们可以通过观察数列的首项和公比,然后利用等比数列的求和公式来进行计算。

2.3 数列在自然科学中的应用数列在自然科学中也扮演着重要的角色。

在物理学中,等差数列的前n项和可以用来计算运动物体的位移和速度。

在化学中,平方数列可以用来计算物质的化学计量位移。

三、总结数列求和方法为我们解决各类实际问题提供了有效的工具。

《数列综合应用举例》教案

《数列综合应用举例》教案一、教学目标1. 让学生掌握数列的基本概念和性质,包括等差数列、等比数列等。

2. 培养学生运用数列知识解决实际问题的能力,提高学生的数学思维水平。

3. 通过对数列综合应用的学习,培养学生分析问题、解决问题的能力,提高学生的综合素质。

二、教学内容1. 等差数列的应用:等差数列的求和公式、等差数列的通项公式等。

2. 等比数列的应用:等比数列的求和公式、等比数列的通项公式等。

3. 数列的极限:数列极限的定义、数列极限的性质等。

4. 数列的收敛性:收敛数列的定义、收敛数列的性质等。

5. 数列的应用举例:如数列在实际问题中的应用,如人口增长、放射性衰变等。

三、教学方法1. 采用讲授法,讲解数列的基本概念、性质和应用。

2. 运用案例分析法,分析数列在实际问题中的应用。

3. 组织学生进行小组讨论,培养学生的团队协作能力。

4. 设置课后习题,巩固所学知识,提高学生的实际应用能力。

四、教学步骤1. 引入数列的基本概念,讲解等差数列和等比数列的定义和性质。

2. 引导学生运用数列知识解决实际问题,如人口增长、放射性衰变等。

3. 讲解数列的极限和收敛性,分析数列在实际中的应用。

4. 组织学生进行小组讨论,分享数列在实际问题中的应用案例。

5. 通过课后习题,检查学生对数列知识的掌握程度。

五、教学评价1. 课后习题的完成情况,检验学生对数列知识的掌握。

2. 课堂讨论的参与度,评估学生的团队协作能力和思维水平。

3. 学生对数列应用案例的分析,评估学生的实际应用能力。

4. 定期进行教学质量调查,了解学生的学习需求,调整教学方法。

六、教学资源1. 教学PPT:制作数列综合应用的教学PPT,包含数列的基本概念、性质、应用案例等内容。

2. 案例素材:收集数列在实际问题中的应用案例,如人口增长、放射性衰变等。

3. 课后习题:编写具有代表性的课后习题,检验学生对数列知识的掌握。

4. 教学视频:寻找相关的教学视频,如数列的极限、收敛性的讲解等,辅助学生理解难点内容。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

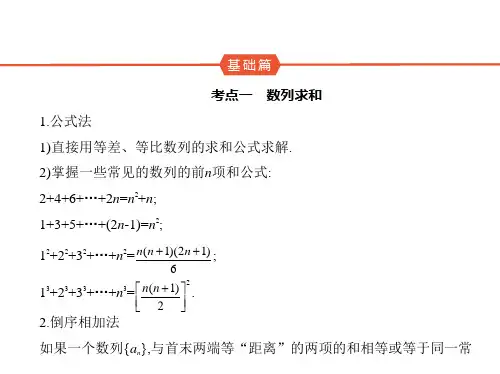

高中数学-数列求和、数列的综合应用考点一 数列求和知识点数列的求和方法 (1)公式法直接利用等差数列、等比数列的前n 项和公式求和 ①等差数列的前n 项和公式: S n =n (a 1+a n )2=na 1+n (n -1)2d . ②等比数列的前n 项和公式: S n =⎩⎪⎨⎪⎧na 1,q =1,a 1-a n q 1-q =a 1(1-q n )1-q ,q ≠1.③常见数列的前n 项和公式: a .1+2+3+…+n =n (n +1)2; b .2+4+6+…+2n =n 2+n ; c .1+3+5+…+(2n -1)=n 2; d .12+22+32+…+n 2=n (n +1)(2n +1)6;e .13+23+33+…+n 3=⎣⎡⎦⎤n (n +1)22.(2)倒序相加法如果一个数列{a n }的前n 项中首末两端等“距离”的两项的和相等或等于同一个常数,那么求这个数列的前n 项和可用倒序相加法,如等差数列的前n 项和公式即是用此法推导的.(3)裂项相消法把数列的通项拆成两项之差,在求和时中间的一些项可以相互抵消,从而求得其和. 常见的裂项公式有: ①1n (n +1)=1n -1n +1;②1n (n +2)=12⎝⎛⎭⎫1n -1n +2;③1(2n -1)(2n +1)=12⎝⎛⎭⎫12n -1-12n +1;④1n +n +1=n +1-n .(4)错位相减法如果一个数列的各项是由一个等差数列和一个等比数列的对应项之积构成的,那么这个数列的前n 项和即可用此法来求,如等比数列的前n 项和公式就是用此法推导的.(5)分组求和法一个数列的通项公式是由若干个等差数列或等比数列或可求和的数列组成,则求和时可用分组求和法,分别求和后相加减.注意点 裂项相消法求和时注意事项(1)在把通项裂开后,应验证其是否恰好等于相应的两项之差.(2)在正负项抵消后,应注意是否只剩下第一项和最后一项,有时是前面剩下两项(或几项),后面也剩下两项(或几项).入门测1.思维辨析(1)如果已知等差数列的通项公式,则在求其前n 项和时使用公式S n =n (a 1+a n )2较为合理.( )(2)如果数列{a n }为等比数列,且公比不等于1,则其前n 项和S n =a 1-a n +11-q.( ) (3)当n ≥2时,1n 2-1=1n -1-1n +1.( ) (4)求S n =a +2a 2+3a 3+…+na n 时只要把上式等号两边同时乘以a 即可根据错位相减法求得.( )(5)如果数列{a n }是周期为k 的周期数列,那么S km =mS k (m ,k 为大于1的正整数). ( ) 答案 (1)√ (2)√ (3)× (4)× (5)√ 2.数列{1+2n -1}的前n 项和为( ) A .1+2n B .2+2n C .n +2n -1 D .n +2+2n答案 C解析 由题意得a n =1+2n -1, 所以S n =n +1-2n1-2=n +2n -1,故选C.3.在10到2000之间,形如2n (n ∈N *)的各数之和为( ) A .1008 B .2040 C .2032 D .2016答案 C解析 S =24+25+…+210=24(1-27)1-2=(27-1)·24=2032.[考法综述] 高考中主要考查等差等比数列的前n 项和公式及非等差等比数列的求和方法.一般综合性较强,对分析能力、运算能力要求高.命题法 给出数列求和典例 (1)已知等差数列{a n },公差d >0,前n 项和为S n ,且满足a 2a 3=45,a 1+a 4=14. ①求数列{a n }的通项公式及前n 项和S n ; ②设b n =S nn +c ,若{b n }也是等差数列,试确定非零常数c ,并求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1b n ·b n +1的前n 项和T n . (2)数列{a n }的前n 项的和为S n ,对于任意的自然数a n >0,4S n =(a n +1)2. ①求证:数列{a n }是等差数列,并求通项公式;②设b n =a n3n ,求和T n =b 1+b 2+…+b n .[解] (1)①依题意得⎩⎪⎨⎪⎧a 2a 3=45a 1+a 4=a 2+a 3=14,解得⎩⎪⎨⎪⎧ a 2=5a 3=9或⎩⎪⎨⎪⎧a 2=9a 3=5(舍去),∴a n =4n -3,S n =2n 2-n .②由①知b n =2n 2-n n +c.数列{b n }是等差数列,则2b 2=b 1+b 3,即 2·62+c =11+c +153+c ,解得c =-12,∴b n =2n .则1b n ·b n +1=12n ·(2n +2)=14⎝⎛⎭⎫1n -1n +1, ∴T n =1b 1b 2+1b 2b 3+…+1b n b n +1=14⎝⎛⎭⎫1-1n +1=n4(n +1).(2)①证明:令n =1,4S 1=4a 1=(a 1+1)2, 解得a 1=1, 由4S n =(a n +1)2, 得4S n +1=(a n +1+1)2,两式相减得4a n +1=(a n +1+1)2-(a n +1)2, 整理得(a n +1+a n )(a n +1-a n -2)=0, ∵a n >0, ∴a n +1-a n =2,则数列{a n }是首项为1,公差为2的等差数列, a n =1+2(n -1)=2n -1. ②由①得b n =2n -13n, T n =131+332+533+…+2n -13n ,①13T n =132+333+534+…+2n -13n +1,② ①-②得23T n =13+2⎝⎛⎭⎫132+133+…+13n -2n -13n +1 =13+2×19⎝⎛⎭⎫1-13n -11-13-2n -13n +1 =23-2n +23n +1, 所以T n =1-n +13n. 【解题法】 错位相减法求和的步骤 步骤1→写出S n =c 1+c 2+…+c n ;步骤2→等式两边同乘以等比数列的公比q ,即qS n =qc 1+qc 2+…+qc n ; 步骤3→两式错位相减转化成等比数列求和;步骤4→两边同除以1-q ,求出S n .同时注意对q 是否为1进行讨论.1.数列{a n }的通项公式是a n =1n +n +1,若S n =10,则n 的值是( )A .11B .99C .120D .121答案 C 解析 ∵a n =1n +n +1=n +1-n ,∴S n =(2-1)+(3-2)+(4-3)+…+(n -n -1)+(n +1-n )=n +1-1.令S n=10,解得n =120.故选C.2.在正项等比数列{a n }中,a 1=1,前n 项和为S n ,且-a 3,a 2,a 4成等差数列,则S 7的值为( )A .125B .126C .127D .128答案 C解析 设数列{a n }的公比为q (q >0), ∵-a 3,a 2,a 4成等差数列, ∴2a 2=a 4-a 3, ∴2a 1q =a 1q 3-a 1q 2, 解得q =2或q =-1(舍去),∴S 7=a 1(1-q 7)1-q =1-271-2=27-1=127.故选C.3.设等差数列{a n }的公差为d ,前n 项和为S n ,等比数列{b n }的公比为q .已知b 1=a 1,b 2=2,q =d ,S 10=100.(1)求数列{a n },{b n }的通项公式;(2)当d >1时,记c n =a nb n,求数列{c n }的前n 项和T n .解 (1)由题意有,⎩⎪⎨⎪⎧10a 1+45d =100,a 1d =2,即⎩⎪⎨⎪⎧2a 1+9d =20,a 1d =2, 解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d =2,或⎩⎪⎨⎪⎧a 1=9,d =29.故⎩⎪⎨⎪⎧a n =2n -1,b n =2n -1,或⎩⎨⎧a n =19(2n +79),b n=9·⎝⎛⎭⎫29n -1.(2)由d >1,知a n =2n -1,b n =2n -1,故c n =2n -12n -1,于是 T n =1+32+522+723+924+…+2n -12n -1,①12T n =12+322+523+724+925+…+2n -12n .② ①-②可得12T n =2+12+122+…+12n -2-2n -12n =3-2n +32n , 故T n =6-2n +32n -1. 4.已知等差数列{a n }满足:a 1=2,且a 1,a 2,a 5成等比数列. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)记S n 为数列{a n }的前n 项和,是否存在正整数n ,使得S n >60n +800?若存在,求n 的最小值;若不存在,说明理由.解 (1)设数列{a n }的公差为d ,依题意,2,2+d,2+4d 成等比数列,故有(2+d )2=2(2+4d ), 化简得d 2-4d =0,解得d =0或d =4. 当d =0时,a n =2;当d =4时,a n =2+(n -1)·4=4n -2,从而得数列{a n }的通项公式为a n =2或a n =4n -2. (2)当a n =2时,S n =2n .显然2n <60n +800,此时不存在正整数n ,使得S n >60n +800成立. 当a n =4n -2时,S n =n [2+(4n -2)]2=2n 2,令2n 2>60n +800,即n 2-30n -400>0, 解得n >40或n <-10(舍去),此时存在正整数n ,使得S n >60n +800成立,n 的最小值为41. 综上,当a n =2时,不存在满足题意的n ;当a n =4n -2时,存在满足题意的n ,其最小值为41.5.已知等差数列{a n }的公差为2,前n 项和为S n ,且S 1,S 2,S 4成等比数列. (1)求数列{a n }的通项公式; (2)令b n =(-1)n-14na n a n +1,求数列{b n }的前n 项和T n . 解 (1)因为S 1=a 1,S 2=2a 1+2×12×2=2a 1+2,S 4=4a 1+4×32×2=4a 1+12, 由题意得(2a 1+2)2=a 1(4a 1+12), 解得a 1=1,所以a n =2n -1. (2)b n =(-1)n -14n a n a n +1=(-1)n -14n (2n -1)(2n +1)=(-1)n-1⎝⎛⎭⎫12n -1+12n +1.当n 为偶数时,T n =⎝⎛⎭⎫1+13-⎝⎛⎭⎫13+15+…+⎝⎛⎭⎫12n -3+12n -1-⎝⎛⎭⎫12n -1+12n +1=1-12n +1=2n2n +1. 当n 为奇数时,T n =⎝⎛⎭⎫1+13-⎝⎛⎭⎫13+15+…-⎝⎛⎭⎫12n -3+12n -1+⎝⎛⎭⎫12n -1+12n +1=1+12n +1=2n +22n +1. 所以T n=⎩⎨⎧2n +22n +1,n 为奇数,2n2n +1,n 为偶数.考点二 数列的综合应用知识点1 等差数列与等比数列比较表等差数列 等比数列 通项 公式(1)a n =a 1+(n -1)d (1)a n =a 1q n -1 (2)a n =a m +(n -m )d(2)a n =a m ·q n -m续表 等差数列等比数列前n 项和公式 S n =n (a 1+a n )2或S n =na 1+n (n -1)2 d S n =⎩⎪⎨⎪⎧na 1,q =1,a 1(1-q n )1-q =a 1-a n q 1-q ,q ≠1常用 性质若m ,n ,p ,q ∈N *,m +n =p +q ,则a m +a n =a p +a q若m ,n ,p ,q ∈N *,m +n =p +q ,则a m a n =a p a q2 数列实际应用中的常见模型(1)等差模型:如果增加(或减少)的量是一个固定量,该模型是等差模型,增加(或减少)的量就是公差.(2)等比模型:如果后一个量与前一个量的比是一个固定的数,该模型是等比模型,这个固定的数就是公比.(3)递推数列模型:如果题目中给出的前后两项之间的关系不固定,随项的变化而变化,应考虑是a n 与a n +1的递推关系,还是前n 项和S n 与前n +1项和S n +1之间的递推关系.3 数列与函数、不等式的综合问题 (1)数列与函数的综合问题主要有以下两类:①已知函数条件,解决数列问题,此类问题一般利用函数的性质、图象研究数列问题; ②已知数列条件,解决函数问题,解决此类问题一般要充分利用数列的范围、公式、求和方法对式子化简变形.(2)数列常与不等式结合,如比较大小、不等式恒成立、求参数范围等问题,需要熟练应用不等式知识解决数列中的相关问题.注意点 等差与等比模型的区别一般地,涉及递增率或递减率要用等比数列,涉及依次增加或减少要用等差数列,有的问题是可以通过转化得到等差或等比数列.入门测1.思维辨析(1)若{ln a n}是等差数列,则{a n}是等比数列.()(2)1+b+b2+b3+b4+b5=1-b51-b.()(3)利用函数的方法研究数列问题时应注意题目中的限制条件,尤其是定义域.()答案(1)√(2)×(3)√2.一个球从100 m高处自由落下,每次着地后又跳回到原高度的一半再落下,当它第10次着地时,经过的路程是()A.100+200×(1-2-9) B.100+100(1-2-9)C.200(1-2-9) D.100(1-2-9)答案 A解析当第10次着地时,经过的路程为:100+2(50+25+…+100×2-9)=100+200×(2-1+2-2+…+2-9)=100+200(1-2-9).3.设曲线y=x n+1(n∈N*)在点(1,1)处的切线与x轴的交点的横坐标为x n,令a n=lg x n,则a1+a2+…+a99的值为________.答案-2解析因为y=x n+1(n∈N*),所以y′=(n+1)x n(n∈N*),所以y′|x=1=n+1,所以在点(1,1)处的切线方程为y-1=(n+1)(x-1),即(n+1)x-y-n=0,当y=0时,x=nn+1,所以x n=nn+1,所以a n=lg x n=lgnn+1=lg n-lg (n+1),所以a1+a2+…+a99=(lg 1-lg 2)+(lg 2-lg 3)+(lg 3-lg 4)+…+(lg 99-lg 100)=lg 1-lg 100=-2.[考法综述]高考中对于数列的综合问题,多以等差数列、等比数列的交汇,数列与函数、不等式交汇等方式考查,以数列知识为主,同时考查“等价转化”“变量代换”思想的应用.命题法1等差等比的综合应用典例1(1)在等差数列{a n}中,a10=30,a20=50.①求数列{a n}的通项公式;②令b n=2an-10,证明:数列{b n}为等比数列;③求数列{nb n}的前n项和T n.(2)某国采用养老储备金制度,要求公民在就业的第一年就交纳养老储备金,数目为a1,以后每年交纳的数目均比上一年增加d(d>0),因此,历年所交纳的储备金数目a1,a2,…是一个公差为d的等差数列.与此同时,国家给予优惠的计息政策:不仅采用固定利率,而且复利计算.这就是说,如果固定年利率为r(r>0),那么,在第n年末,第一年所交纳的储备金就变为a1(1+r)n -1,第二年所交纳的储备金就变为a2(1+r)n-2,….以T n表示到第n年末所累计的储备金总额.①写出T n与T n-1(n≥2)的递推关系式;②求证:T n=A n+B n,其中{A n}是一个等比数列,{B n}是一个等差数列.[解](1)①设数列{a n}的公差为d,则a n=a1+(n-1)d,由a10=30,a20=50,得方程组⎩⎪⎨⎪⎧ a 1+9d =30a 1+19d =50,解得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=12d =2. 所以a n =12+(n -1)·2=2n +10. ②证明:由①,得b n =2an -10=22n+10-10=22n =4n ,所以b n +1b n =4n +14n =4.所以{b n }是首项为4,公比为4的等比数列.③由nb n =n ×4n ,得T n =1×4+2×42+…+n ×4n ①, 4T n =1×42+…+(n -1)×4n +n ×4n +1 ②, ①-②,得-3T n =4+42+…+4n -n ×4n +1=4(1-4n )-3-n ×4n +1.所以T n =(3n -1)×4n +1+49.(2)①T n =T n -1(1+r )+a n (n ≥2).②证明:T 1=a 1,对n ≥2反复使用(1)中关系式,得T n =T n -1(1+r )+a n =T n -2(1+r )2+a n -1(1+r )+a n =…=a 1(1+r )n -1+a 2(1+r )n -2+…+a n -1(1+r )+a n ①.在①式两端同乘以(1+r ),得(1+r )T n =a 1(1+r )n +a 2(1+r )n -1+…+a n -1(1+r )2+a n (1+r ) ②.②-①,得rT n =a 1(1+r )n +d [(1+r )n -1+(1+r )n -2+…+(1+r )]-a n =d r [(1+r )n -1-r ]+a 1(1+r )n -a n ,即T n =a 1r +d r 2(1+r )n -dr n -a 1r +d r2. 如果记A n =a 1r +d r 2(1+r )n,B n =-a 1r +d r 2-d rn , 则T n =A n +B n ,其中{A n }是以a 1r +d r 2(1+r )为首项,1+r (r >0)为公比的等比数列,{B n }是以-a 1r +d r 2-dr 为首项,-dr为公差的等差数列.【解题法】 1.等差、等比数列综合问题的解题策略(1)分析已知条件和求解目标,确定为最终解决问题需要首先求解的中间问题,如为求和需要先求出通项、为求出通项需要先求出首项和公差(公比)等,确定解题的逻辑次序.(2)注意细节.在等差数列与等比数列综合问题中,如果等比数列的公比不能确定,则要看其是否有等于1的可能,在数列的通项问题中第一项和后面的项能否用同一个公式表示等,这些细节对解题的影响也是巨大的.2.数列综合应用题的解题步骤(1)审题——弄清题意,分析涉及哪些数学内容,在每个数学内容中,各是什么问题. (2)分解——把整个大题分解成几个小题或几个“步骤”,每个小题或每个小“步骤”分别是数列问题、函数问题、解析几何问题、不等式问题等.(3)求解——分别求解这些小题或这些小“步骤”,从而得到整个问题的解答.具体解题步骤如下:命题法2 数列与函数、不等式的综合应用 典例2 已知函数f (x )=2x +33x,数列{a n }满足a 1=1,a n +1=f ⎝⎛⎭⎫1a n ,n ∈N *. (1)求数列{a n }的通项公式;(2)令b n =1a n -1a n(n ≥2),b 1=3,S n =b 1+b 2+…+b n ,若S n <m -20042对一切n ∈N *成立,求最小正整数m .[解] (1)∵a n +1=f ⎝⎛⎭⎫1a n =2+3a n 3=a n +23, ∴{a n }是以23为公差,首项a 1=1的等差数列,∴a n =23n +13.(2)当n ≥2时, b n =1a n -1a n=1⎝⎛⎭⎫23n -13⎝⎛⎭⎫23n +13=92⎝⎛⎭⎫12n -1-12n +1, 当n =1时,上式同样成立. ∴S n =b 1+b 2+…+b n=92⎝⎛⎭⎫1-13+13-15+…+12n -1-12n +1 =92⎝⎛⎭⎫1-12n +1, ∵S n <m -20042,即92⎝⎛⎭⎫1-12n +1<m -20042对一切n ∈N *成立, 又92⎝⎛⎭⎫1-12n +1随n 递增,且92⎝⎛⎭⎫1-12n +1<92, ∴92≤m -20042,∴m ≥2013,∴m min =2013. 【解题法】 1.解决数列与函数问题的注意点(1)数列是一类特殊的函数,其定义域是正整数集,而不是某个区间上的连续实数,所以它的图象是一群孤立的点.(2)转化以函数为背景的条件时,应注意题中的限制条件,如函数的定义域,这往往是非常容易忽视的问题.(3)利用函数的方法研究数列中相关问题时,应准确构造函数,注意数列中相关限制条件的转化.2.数列中的不等式问题处理方法(1)函数法:即构造函数,通过函数的单调性、极值等得出关于正实数的不等式,通过对关于正实数的不等式特殊赋值得出数列中的不等式.(2)放缩法:数列中不等式可以通过对中间过程或最后的结果放缩得到. (3)比较法:作差或者作商比较法.1.若a ,b 是函数f (x )=x 2-px +q (p >0,q >0)的两个不同的零点,且a ,b ,-2这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,则p +q 的值等于( )A .6B .7C .8D .9 答案 D解析 由题可知a ,b 是x 2-px +q =0的两根, ∴a +b =p >0,ab =q >0,故a ,b 均为正数. ∵a ,b ,-2适当排序后成等比数列, ∴-2是a ,b 的等比中项,得ab =4, ∴q =4.又a ,b ,-2适当排序后成等差数列, 所以-2是第一项或第三项,不防设a <b , 则-2,a ,b 成递增的等差数列,∴2a =b -2,联立⎩⎪⎨⎪⎧2a =b -2,ab =4,消去b 得a 2+a -2=0, 得a =1或a =-2,又a >0, ∴a =1,此时b =4, ∴p =a +b =5, ∴p +q =9,选D.2.设S n 为等比数列{a n }的前n 项和.若a 1=1,且3S 1,2S 2,S 3成等差数列,则a n =________. 答案 3n -1解析 由3S 1,2S 2,S 3成等差数列,得4S 2=3S 1+S 3,即3S 2-3S 1=S 3-S 2,则3a 2=a 3,得公比q =3,所以a n =a 1q n -1=3n -1.3.设S n 是数列{a n }的前n 项和,且a 1=-1,a n +1=S n S n +1,则S n =________. 答案 -1n解析 ∵a n +1=S n +1-S n ,∴S n +1-S n =S n +1S n ,又由a 1=-1,知S n ≠0,∴1S n -1S n +1=1,∴⎩⎨⎧⎭⎬⎫1S n 是等差数列,且公差为-1,而1S 1=1a 1=-1,∴1S n =-1+(n -1)×(-1)=-n ,∴S n =-1n.4.设n ∈N *,x n 是曲线y =x 2n +2+1在点(1,2)处的切线与x 轴交点的横坐标. (1)求数列{x n }的通项公式;(2)记T n =x 21x 23…x 22n -1,证明:T n ≥14n. 解 (1)y ′=(x 2n +2+1)′=(2n +2)x 2n +1,曲线y =x 2n +2+1在点(1,2)处的切线斜率为2n +2,从而切线方程为y -2=(2n +2)(x -1). 令y =0,解得切线与x 轴交点的横坐标x n =1-1n +1=nn +1. (2)证明:由题设和(1)中的计算结果知T n =x 21x 23…x 22n -1=⎝⎛⎭⎫122⎝⎛⎭⎫342…⎝⎛⎭⎫2n -12n 2. 当n =1时,T 1=14.当n ≥2时,因为x 22n -1=⎝⎛⎭⎫2n -12n 2=(2n -1)2(2n )2>(2n -1)2-1(2n )2=2n -22n =n -1n .所以T n >⎝⎛⎭⎫122×12×23×…×n -1n =14n . 综上可得对任意的n ∈N *,都有T n ≥14n.5.设等差数列{a n }的公差为d ,点(a n ,b n )在函数f (x )=2x 的图象上(n ∈N *). (1)若a 1=-2,点(a 8,4b 7)在函数f (x )的图象上,求数列{a n }的前n 项和S n ; (2)若a 1=1,函数f (x )的图象在点(a 2,b 2)处的切线在x 轴上的截距为2-1ln 2,求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n b n 的前n 项和T n .解 (1)由已知,b 7=2a 7,b 8=2a 8=4b 7,有2a 8=4×2a 7=2a 7+2.解得d =a 8-a 7=2.所以,S n =na 1+n (n -1)2d =-2n +n (n -1)=n 2-3n . (2)函数f (x )=2x 在(a 2,b 2)处的切线方程为y -2a 2=(2a 2ln 2)(x -a 2),它在x 轴上的截距为a 2-1ln 2. 由题意,a 2-1ln 2=2-1ln 2,解得a 2=2.所以,d =a 2-a 1=1.从而a n =n ,b n =2n .所以T n =12+222+323+…+n -12n -1+n 2n ,2T n =11+22+322+…+n 2n -1.因此,2T n -T n =1+12+122+…+12n -1-n 2n =2-12n -1-n2n =2n +1-n -22n .所以,T n =2n +1-n -22n. 6.已知数列{a n }和{b n }满足a 1a 2a 3…a n =(2)bn (n ∈N *).若{a n }为等比数列,且a 1=2,b 3=6+b 2.(1)求a n 与b n ;(2)设c n =1a n -1b n (n ∈N *).记数列{c n }的前n 项和为S n .①求S n ;②求正整数k ,使得对任意n ∈N *均有S k ≥S n . 解 (1)由题意a 1a 2a 3…a n =(2)bn ,b 3-b 2=6, 知a 3=(2)b 3-b 2=8,又由a 1=2,得公比q =2(q =-2舍去),所以数列{a n }的通项为a n =2n (n ∈N *).所以,a 1a 2a 3…a n =2n (n +1)2=(2)n (n+1).故数列{b n }的通项为b n =n (n +1)(n ∈N *).(2)①由(1)知c n =1a n -1b n =12n -⎝⎛⎭⎫1n -1n +1(n ∈N *),所以S n =1n +1-12n (n ∈N *).②因为c 1=0,c 2>0,c 3>0,c 4>0, 当n ≥5时,c n =1n (n +1)⎣⎡⎦⎤n (n +1)2n -1,而n (n +1)2n -(n +1)(n +2)2n +1=(n +1)(n -2)2n +1>0, 得n (n +1)2n ≤5·(5+1)25<1. 所以,当n ≥5时,c n <0.综上,对任意n ∈N *恒有S 4≥S n ,故k =4.7.设数列{a n }的前n 项和为S n ,若对任意的正整数n ,总存在正整数m ,使得S n =a m ,则称{a n }是“H 数列”.(1)若数列{a n }的前n 项和S n =2n (n ∈N *),证明:{a n }是“H 数列”;(2)设{a n }是等差数列,其首项a 1=1,公差d <0.若{a n }是“H 数列”,求d 的值; (3)证明:对任意的等差数列{a n },总存在两个“H 数列”{b n }和{c n },使得a n =b n +c n (n ∈N *)成立.解 (1)证明:由已知,当n ≥1时,a n +1=S n +1-S n =2n +1-2n =2n .于是对任意的正整数n ,总存在正整数m =n +1,使得S n =2n =a m .所以{a n }是“H 数列”.(2)由已知,得S 2=2a 1+d =2+d .因为{a n }是“H 数列”,所以存在正整数m ,使得S 2=a m ,即2+d =1+(m -1)d ,于是(m -2)d =1.因为d <0,所以m -2<0,故m =1,从而d =-1.当d =-1时,a n =2-n ,S n =n (3-n )2是小于2的整数,n ∈N *.于是对任意的正整数n ,总存在正整数m =2-S n =2-n (3-n )2,使得S n =2-m =a m .所以{a n }是“H 数列”.因此d 的值为-1.(3)证明:设等差数列{a n }的公差为d ,则a n =a 1+(n -1)d =na 1+(n -1)(d -a 1)(n ∈N *).令b n =na 1,c n =(n -1)(d -a 1),则a n =b n +c n (n ∈N *).下证{b n }是“H 数列”. 设{b n }的前n 项和为T n ,则T n =n (n +1)2a 1(n ∈N *).于是对任意的正整数n ,总存在正整数m =n (n +1)2,使得T n =b m .所以{b n }是“H 数列”. 同理可证{c n }也是“H 数列”.所以,对任意的等差数列{a n },总存在两个“H 数列”{b n }和{c n },使得a n =b n +c n (n ∈N *)成立.设S n 为数列{a n }的前n 项和,已知a 1≠0,2a n -a 1=S 1·S n ,n ∈N *.(1)求a 1,a 2,并求数列{a n }的通项公式; (2)求数列{na n }的前n 项和. [错解][错因分析] 本题用错位相减法求{na n }的前n 项和时,易出现以下三个错误:一是出现某些项的遗漏;二是项数的计算错误;三是两式相减时,等比数列前面的系数出错.[正解] (1)同上 (2)由(1)知,na n =n ·2n -1.记数列{n ·2n -1}的前n 项和为B n ,于是 B n =1+2×2+3×22+…+n ×2n -1,③ 2B n =1×2+2×22+3×23+…+n ×2n .④ ③-④得-B n =1+2+22+…+2n -1-n ·2n =2n -1-n ·2n . 从而B n =1+(n -1)·2n . [心得体会]课时练 基础组1.已知等比数列{a n }中的各项都是正数,且5a 1,12a 3,4a 2成等差数列,则a 2n +1+a 2n +2a 1+a 2=( )A .-1B .1C .52nD .52n -1答案 C解析 设等比数列{a n }的公比为q (q >0),则依题意有a 3=5a 1+4a 2,即a 1q 2=5a 1+4a 1q ,q 2-4q -5=0,解得q =-1或q =5.又q >0,因此q =5,所以a 2n +1+a 2n +2a 1+a 2=a 1q 2n +a 2q 2na 1+a 2=q 2n =52n ,选C.2.已知正项等差数列{a n }满足:a n +1+a n -1=a 2n (n ≥2),等比数列{b n }满足:b n +1b n -1=2b n (n ≥2),则log 2(a 2+b 2)=( )A .-1或2B .0或2C .2D .1答案 C解析 由题意可知a n +1+a n -1=2a n =a 2n ,解得a n =2(n ≥2)(由于数列{a n }每项都是正数,故a n =0舍去),又b n +1b n -1=b 2n =2b n (n ≥2),所以b n =2(n ≥2),所以log 2(a 2+b 2)=log 24=2.3.已知等比数列{a n }的公比q =2,且2a 4,a 6,48成等差数列,则{a n }的前8项和为( ) A .127 B .255 C .511 D .1023 答案 B解析 ∵2a 4,a 6,48成等差数列,∴2a 6=2a 4+48,∴2a 1q 5=2a 1q 3+48,解得a 1=1,∴S 8=1×(1-28)1-2=255.4.已知等比数列{a n }的各项均为不等于1的正数,数列{b n }满足b n =lg a n ,b 3=18,b 6=12,则数列{b n }的前n 项和的最大值等于 ( )A .126B .130C .132D .134 答案 C解析 ∵b n +1-b n =lg a n +1-lg a n =lg a n +1a n为常数, ∴{b n }为等差数列.设公差为d ,则⎩⎪⎨⎪⎧ b 1+2d =18,b 1+5d =12,∴⎩⎪⎨⎪⎧d =-2,b 1=22.由b n =-2n +24≥0,得n ≤12,∴{b n }的前11项为正,第12项为零,从第13项起为负, ∴S 11,S 12最大且S 11=S 12=132.5.设数列{a n }是等差数列,数列{b n }是等比数列,记数列{a n },{b n }的前n 项和分别为S n ,T n .若a 5=b 5,a 6=b 6,且S 7-S 5=4(T 6-T 4),则a 7+a 5b 7+b 5=________. 答案 -513解析 由S 7-S 5=4(T 6-T 4)得,a 6+a 7=4(b 5+b 6), 又a 5=b 5,a 6=b 6,所以a 6+a 7=4(a 5+a 6), 所以6a 1+25d =0,所以a 1=-256d , 又q =b 6b 5=a 6a 5=-256d +5d -25d6+4d =-5,所以a 7+a 5b 7+b 5=2a 6b 5(q 2+1)=2b 6b 5(q 2+1)=2q q 2+1=-513. 6.已知数列{a n }的通项公式为a n =25-n,数列{b n }的通项公式为b n =n +k ,设c n =⎩⎪⎨⎪⎧b n ,a n ≤b n ,a n ,a n >b n ,若在数列{c n }中,c 5≤c n 对任意n ∈N *恒成立,则实数k 的取值范围是________. 答案 [-5,-3]解析 c n 是取a n 和b n 中的较大值,又c 5是数列{c n }中的最小项,由于函数y =25-n 是减函数,函数y =n +k 是增函数,所以b 5≤a 5≤b 6或a 5≤b 5≤a 4,即5+k ≤25-5≤6+k 或25-5≤5+k ≤25-4,解得-5≤k ≤-4或-4≤k ≤-3,所以-5≤k ≤-3.7.如图,坐标纸上的每个单元格的边长为1,由下往上的六个点:1,2,3,4,5,6的横、纵坐标分别对应数列{a n }(n ∈N *)的前12项(如下表所示),按如此规律下去,则a 2011+a 2012+a 2013=________.a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 x 1y 1x 2y 2x 3y 3x 4y 4x 5y 5x 6y 6答案 1007解析 由a 1=1,a 2=1,a 3=-1,a 4=2,a 5=2,a 6=3,a 7=-2,a 8=4可知,这个数列的规律是奇数项为1,-1,2,-2,3,-3,…,偶数项为1,2,3,…,故a 2011+a 2013=1,a 2012=1006,故a 2011+a 2012+a 2013=1007.8.等差数列{a n }的前n 项和记为S n ,若S 4≥4,S 7≤28,则a 10的最大值为________. 答案 16解析 ∵等差数列{a n }的前n 项和为S n ,S 4≥4,S 7≤28,∴⎩⎨⎧S 4=4a 1+4×32d ≥4,S 7=7a 1+7×62d ≤28,即⎩⎪⎨⎪⎧2a 1+3d ≥2,a 1+3d ≤4, ∴⎩⎪⎨⎪⎧a 10=a 1+9d =a 1+3d +6d ≤4+6d ,a 10=a 1+9d =12(2a 1+3d )+15d 2≥2+15d2, ∴2+15d 2≤a 10≤4+6d ,∴2+15d2≤4+6d ,解得d ≤2, ∴a 10≤4+6×2=16.9. 已知数列{a n }的通项公式为a n =1n +1,前n 项和为S n ,若对任意的正整数n ,不等式S 2n-S n >m16恒成立,则常数m 所能取得的最大整数为________. 答案 5解析 要使S 2n -S n >m 16恒成立,只需(S 2n -S n )min >m16.因为(S 2(n +1)-S n +1)-(S 2n -S n )=(S 2n +2-S 2n )-(S n +1-S n )=a 2n +1+a 2n +2-a n +1=12n +2+12n +3-1n +2>12n +2+12n +4-1n +2=12n +2-12n +4>0,所以{S 2n -S n }为递增数列,所以S 2n -S n ≥S 2-S 1=13,所以m 16<13⇒m <163,m 所能取得的最大整数为5.10.数列{a n }的前n 项和记为S n ,a 1=1,a n +1=2S n +1(n ≥1). (1)求{a n }的通项公式;(2)等差数列{b n }的各项为正,其前n 项和为T n ,且T 3=15,又a 1+b 1,a 2+b 2,a 3+b 3成等比数列,求T n .解 (1)由a n +1=2S n +1,可得a n =2S n -1+1(n ≥2),两式相减得a n +1-a n =2a n ,则a n +1=3a n (n ≥2).又a 2=2S 1+1=3,∴a 2=3a 1.故{a n }是首项为1,公比为3的等比数列,∴a n =3n -1. (2)设{b n }的公差为d .由T 3=15,即b 1+b 2+b 3=15,可得b 2=5, 故b 1=5-d ,b 3=5+d ,又a 1=1,a 2=3,a 3=9,由a 1+b 1,a 2+b 2,a 3+b 3成等比数列可得(5-d +1)·(5+d +9)=(5+3)2,解得d =2或d =-10.∵等差数列{b n }的各项为正,∴d >0, ∴d =2,b 1=3,∴T n =3n +n (n -1)2×2=n 2+2n . 11.某企业为了进行技术改造,设计了两种方案,甲方案:一次性贷款10万元,第一年便可获利1万元,以后每年比前一年增加30%的利润;乙方案:每年贷款1万元,第一年可获利1万元,以后每年比前一年增加5千元.两种方案的使用期都是10年,到期一次性归还本息.若银行两种形式的贷款都按年息5%的复利计算,试比较两种方案中,哪种获利更多?(参考数据:取1.0510=1.629,1.310=13.786,1.510=57.665)解 甲方案中,每年所获利润组成等比数列,首项为1,公比为(1+30%),所以10年所获得的总利润为S 10=1+(1+30%)+(1+30%)2+…+(1+30%)9=1.310-10.3=42.62(万元),贷款到期时,需要偿还银行的本息是10(1+5%)10=16.29(万元), 故使用甲方案所获纯利润为42.62-16.29=26.33(万元).乙方案中,每年的利润组成等差数列,首项为1,公差为0.5,所以10年所获得的总利润为T 10=1+(1+0.5)+(1+2×0.5)+…+(1+9×0.5)=10×1+10×92×0.5=32.5(万元), 从第一年起,每年的贷款在到期时所产生的本息组成等比数列,首项为1×(1+5%)10万元,公比为11+5%, 故贷款到期时,需要偿还银行的本息是1×[(1+5%)10+(1+5%)9+…+(1+5%)]=1.05×1.0510-10.05≈13.21(万元),故使用乙方案所获纯利润为32.5-13.21=19.29(万元). 综上可知,甲方案获利更多. 12. 数列{a n }满足a n +1=a n2a n +1,a 1=1. (1)证明:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是等差数列;(2)求数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 的前n 项和S n ,并证明1S 1+1S 2+…+1S n >n n +1.解 (1)证明:∵a n +1=a n2a n +1, ∴1a n +1=2a n +1a n ,化简得1a n +1=2+1a n , 即1a n +1-1a n =2,故数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是以1为首项,2为公差的等差数列. (2)由(1)知1a n =2n -1,∴S n =n (1+2n -1)2=n 2.证法一:1S 1+1S 2+…+1S n =112+122+…+1n 2>11×2+12×3+…+1n (n +1)=⎝⎛⎭⎫1-12+⎝⎛⎭⎫12-13+…+⎝⎛⎭⎫1n -1n +1=1-1n +1=nn +1.证法二:1S 1+1S 2+…+1S n =112+122+…+1n 2>1,又∵1>n n +1,∴1S 1+1S 2+…+1S n >nn +1.能力组13.设f (x )是定义在R 上的恒不为零的函数,对任意实数x ,y ∈R ,都有f (x )·f (y )=f (x +y ),若a 1=12,a n =f (n )(n ∈N *),则数列{a n }的前n 项和S n 的取值范围是( )A.⎣⎡⎭⎫12,2B.⎣⎡⎦⎤12,2 C.⎣⎡⎭⎫12,1 D.⎣⎡⎦⎤12,1 答案 C解析 因为对任意实数x ,y ∈R ,都有f (x )·f (y )=f (x +y ),所以令x =n ,y =1,得f (n )·f (1)=f (n +1),即a n +1a n =f (n +1)f (n )=f (1)=12,所以数列{a n }是以12为首项,12为公比的等比数列,a n =⎝⎛⎭⎫12n ,所以S n =12⎝⎛⎭⎫1-12n 1-12=1-12n ,则S n ∈⎣⎡⎭⎫12,1.故选C. 14.已知函数f (x )=log 2x -log x 2(0<x <1),数列{a n }满足f (2an )=2n (n ∈N *). (1)求数列{a n }的通项公式; (2)判断数列{a n }的单调性. 解 (1)由已知得log 22an -1log 22a n=2n , ∴a n -1a n =2n ,即a 2n -2na n -1=0,∴a n =n ±n 2+1. ∵0<x <1,∴0<2a n <1,∴a n <0.∴a n =n -n 2+1.(2)∵a n +1-a n =(n +1)-(n +1)2+1-(n -n 2+1)=1-2n +1(n +1)2+1+n 2+1>1-2n +1(n +1)+n=0,∴a n +1>a n ,∴{a n }是递增数列.15.在数列{a n }中,a 1=1,a n +1·a n =a n -a n +1. (1)求数列{a n }的通项公式; (2)若b n =lga n +2a n,求数列{b n }的前n 项和S n . 解 (1)由题意得1a n +1-1a n =1, 又因为a 1=1,所以1a 1=1.所以数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是首项为1,公差为1的等差数列,所以1a n =n ,即a n =1n.所以数列{a n }的通项公式为a n =1n .(2)由(1)得b n =lg n -lg(n +2),所以S n =lg 1-lg 3+lg 2-lg 4+lg 3-lg 5+…+lg (n -2)-lg n +lg (n -1)-lg (n +1)+lg n -lg (n +2)=lg 1+lg 2-lg (n +1)-lg (n +2)=lg2(n +1)(n +2).16.已知某地今年年初拥有居民住房的总面积为a (单位:m 2),其中有部分旧住房要拆除.当地有关部门决定每年以当年年初住房面积的10%建设新住房,同时也拆除面积为b (单位:m 2)的旧住房.(1)分别写出第一年末和第二年末的实际住房面积的表达式;(2)如果第五年末该地的住房面积正好比今年年初的住房面积增加了30%,则每年拆除的旧住房面积b 是多少?(计算时取1.15=1.6).解 (1)第一年末的住房面积为a ·1110-b =1.1a -b (m 2).第二年末的住房面积为⎝⎛⎭⎫a ·1110-b 1110-b =a ·⎝⎛⎭⎫11102-b ⎝⎛⎭⎫1+1110=1.21a -2.1b (m 2).(2)第三年末的住房面积为⎣⎡ a ⎝⎛⎭⎫11102-⎦⎤b ⎝⎛⎭⎫1+11101110-b =a ⎝⎛⎭⎫11103-b ⎣⎡⎦⎤1+1110+⎝⎛⎭⎫11102(m 2), 第四年末的住房面积为a ⎝⎛⎭⎫11104-b ⎣⎡⎦⎤1+1110+⎝⎛⎭⎫11102+⎝⎛⎭⎫11103(m 2), 第五年末的住房面积为a ⎝⎛⎭⎫11105-b ⎣⎡⎦⎤1+1110+⎝⎛⎭⎫11102+⎝⎛⎭⎫11103+⎝⎛⎭⎫11104 =1.15a -1-1.151-1.1b =1.6a -6b (m 2).依题意,得1.6a -6b =1.3a ,解得b =a 20. 所以每年拆除的旧房面积为a20m 2.。