央视纪录片京剧解说词

走近京剧 走近国粹

走近京剧走近国粹走近京剧,走近国粹京剧,是中国传统戏曲之一,也是中国文化的瑰宝之一。

它以唱为主,辅以做、念、打、舞等表演形式,融合了中国古典戏曲、音乐、舞蹈、美术以及文学等多种艺术形式,具有独特的艺术魅力和深厚的历史内涵。

走近京剧,就是走近中国的国粹,了解它,就是了解中国传统文化的精髓。

一、京剧的发展历史京剧起源于明代嘉靖年间,经历了明、清两代的发展,在清朝康熙年间形成了现代的基本形态。

在演出形式和剧目内容上,京剧也逐渐形成了现代演艺的特色。

19世纪末20世纪初,京剧在中国社会呈现出蓬勃的生命力,成为当时的主流文化形式之一。

20世纪40年代后,京剧受到了一定程度上的冲击和挑战。

但随着中国的改革开放,京剧经历了一段低谷后,又迎来了新的发展机遇。

近年来,京剧在国家文化政策的扶持下,逐渐复兴,并走向了世界。

在国内外演出中,京剧赢得了越来越多的观众喜爱。

二、京剧的表演特色京剧在表演形式上非常独特,它注重演员的唱、念、做、打、舞等综合表演。

唱腔有生、平、滚、唢呐等多种唱腔,富有戏曲特色,音乐伴奏以打击乐为主。

念白则是京剧表演的另一亮点,演员通过念白的表演形式,能够清晰地表达人物的内心感情和个性特征。

京剧的表演注重“大气”,强调角色的内在力量和气魄,同时又要求表演细腻入微,让观众在细节中感受到人物的情感变化。

京剧还注重舞蹈和武术的结合,通过舞蹈和武术的演绎,能够更好地呈现人物的性格和情感,增强舞台上的视觉冲击力。

京剧的表演形式多样,内容丰富,具有很强的吸引力和感染力。

三、京剧的文学内涵京剧的剧目内容非常丰富,涵盖了中国古代历史、神话传说、文学作品、民间传说等多个方面。

这些剧目承载了丰富的中国传统文化内涵,通过它们,可以了解中国古代社会的风土人情、历史事件及当时人们的生活状态等方面。

京剧剧本内容丰富,包括历史剧、神话剧、民间传说剧、现实题材剧等多个类型。

每一部剧目都融合了中国传统文学的精华,塑造了不同性格的角色形象,并通过情节的推进,向观众传达中华民族的传统价值观念和世界观念。

打开了——扇厚重的“京剧历史之门”

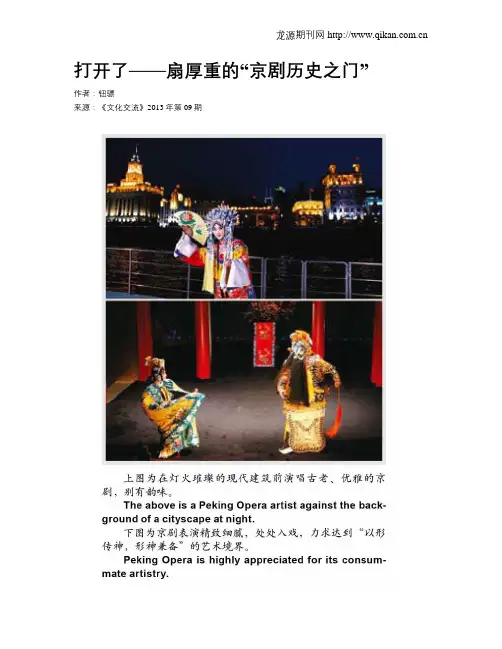

打开了——扇厚重的“京剧历史之门”作者:钮骠来源:《文化交流》2013年第09期前不久,央视播出了8集电视纪录片《京剧》,向广大观众展现和解读京剧艺术。

我作为一个从1948年开始学演京剧、至今已有65年的京剧人,当然倍加关注,殷切期待。

认真地看了首播之后,心情是欣喜的。

喜的是,央视以京剧为表现对象,精心拍摄出这样一部大型纪录片,这种做法在以往是从未有过的,并且将这宗国粹艺术向世界推介,其意义重大。

中国在经济上已然腾飞,成为强国,在文化上也亟待彰显中华文化的软实力。

我以为,京剧是中华文化极具代表性的重要内容,“走出去”当会增我华光。

纪录片《京剧》的推出,如评论所言,“从历史印记、时代视角、国际眼光、文化观照的层面,填补了对京剧的发展脉络、生态环境、审美特征、价值取向进行全景式记录和评判的空白”,怎能不让人欣喜称好呢?全片分为《定军山·溯源》《宇宙锋·呐喊》《借东风·传承》《大登殿·绽放》《生死恨·抗争》《凤还巢·坤伶》《荒山泪·江湖》和《群英会·新生》,以8部京剧经典剧目凝练成8个主题,探寻京剧百余年来的发展历程,诠释其恢弘的历史人文背景,通过影像将京剧艺术的魅力和张力凝结在细微之处,为广大电视观众打开了一扇厚重的“京剧历史之门”。

著名京剧演员袁慧琴表示,《京剧》基于史实进行人性的挖掘,给观众非常大的心灵冲击,是一笔宝贵的财富。

从播出后的各种反应也可以看出,无论是普通观众还是专业观众,都对《京剧》产生了浓厚的兴趣,就此而言,这部纪录片为京剧的传播和普及做了一件好事。

《京剧》播出后引发了众多观众的热议甚至批评,这非常之好!说明还有那么多的人对京剧特别关注。

一些戏曲评论家对此客观地指出:“京剧引起主流媒体的关注,并以老百姓喜闻乐见的方式来展现,这是近年来国家对于传统文化的重视起到了效果,如果是10年前、20年前播放这样的纪录片,观众可能就换台了。

(完整word版)央视纪录片京剧第一集《定军山·溯源》解说词

第一集定军山·溯源2010年11月16日,北京城一个普通的日子。

当这座城市在初冬的斜阳下慢慢醒来,生活的舞台上,一如既往的是北京人习以为常的繁忙与精彩,不管诗意还是凡俗、古老还是现代,这个舞台诠释的,已是活在二十一世纪的中国人的选择。

大多数人并不知道,从这一天起,联合国教科文组织“人类非物质文化遗产”的名单上,将多了一个以这座城市命名的一种古老戏曲的名字:京剧。

京剧是国粹,这是中国人由来已久的共识。

然而,当“国粹”写入“遗产”,一则以喜,一则以忧,我们无从回答。

历史的晨钟暮鼓送走了这座城市弦歌相伴的遥远岁月,而京剧舞台上的这份热闹与绚丽,其实,从来就没有在这座城市真正离去。

站在北京城南的永定门向北望去,仿佛可以看到天边。

200年前,从南方来的徽班也许就是从这里,陆续走进北京城,开始了他们的辉煌之旅。

就是这样一座宽广的城市,为百年来众多京剧艺人的粉墨登场,提供了最坚实的舞台。

在老北京的传说里,京剧是从茶楼到戏园子几代中国人一脉相承欲罢不能的疯狂沉醉与痴迷,忘我的追捧、山呼的喝彩,在那些有情和无情岁月里,京剧之于大多数北京人、中国人,既是各层人士沉浸其中乐此不疲的一种生活方式,更是一种刻骨铭心的温情慰藉。

在好奇的外国人眼里,京剧也许首先是一个神秘而优美的梦境。

仅仅八十年前,当来自中国的国色天香在太平洋彼岸的纽约百老汇舞台首次绽放,一位著名美国剧评家罗伯特·里特尔在《纽约世界报》撰文对京剧做了这样的形容:你会觉得自己仿佛置身于一个古老神话,优美和谐而永恒的世界,充满及其微妙的庄严和宁静。

大多的西方人认为:京剧艺术无疑超越了东西方之间所存在的障碍。

八十年后,联合国教科文组织全票通过,把中国京剧列入世界《人类非物质文化遗产代表作名录》当中。

历史远去的背影,至今都折射出京剧复杂的身形。

有人说,一个民族的古老艺术,终归承载着一个民族特有的生活,更寄托着这个民族根深蒂固、延绵不绝的血脉精魂。

纪录片《京剧》解说词摘编教学提纲

纪录片《京剧》解说词摘编中央电视台八集电视纪录片《京剧》解说词摘编第一集《定军山溯源》2010年11月16日,北京城一个普通的日子。

当这座城市在初冬的斜阳下慢慢醒来,生活的舞台上,一如既往的是北京人习以为常的繁忙与精彩,不管诗意还是凡俗、古老还是现代,这个舞台诠释的,已是活在二十一世纪的中国人的选择。

大多数人并不知道,从这一天起,联合国教科文组织“人类非物质文化遗产”的名单上,将多了一个以这座城市命名的一种古老戏曲的名字:京剧。

京剧是国粹,这是中国人由来已久的共识。

然而,当“国粹”写入“遗产”,一则以喜?一则以忧?我们无从回答。

站在北京城南的永定门向北望去,仿佛可以看到天边。

二百年前,从南方来的徽班也许就是从这里,陆陆续续地走进北京城开始了他们的辉煌之旅。

就是这样一座宽广的城市,为百年来众多京剧艺人的粉墨登场,提供了最坚实的舞台。

在老北京的传说里,京剧是从茶楼到戏园子几代中国人一脉相承欲罢不能的疯狂沉醉与痴迷,忘我的追捧、山呼的喝彩,在那些有情和无情岁月里,京剧之于大多数北京人、中国人,既是各层人士沉浸其中乐此不疲的一种生活方式,更是一种刻骨铭心的温情慰藉。

在好奇的外国人眼里,京剧也许首先是一个神秘而优美的梦境。

仅仅八十年前,当来自中国的国色天香在太平洋彼岸的纽约百老汇舞台首次绽放,大多的西方人认为,京剧艺术无疑超越了东西方之间所存在的障碍。

八十年后,联合国教科文组织全票通过,把中国京剧列入世界《人类非物质文化遗产代表作名录》。

京剧百年,这个舞台曾经见证了太多粉墨登场的艺人无以掩饰的光荣或梦想、得意或失落。

程长庚、谭鑫培、杨小楼、余叔岩、梅兰芳……正是这些熟悉或陌生的名字,成就了一个王朝的跨越世纪的欢娱,也成就了京剧自身的灿烂与辉煌。

当所有的繁华已成过往,所有的热闹归于沉寂,关于京剧,关于那些将自己的精魂映射在舞台之上的戏梦人生,我们的讲述,就从这个早已陨落的王朝开始……《京剧》剧照第二集《宇宙锋呐喊》1911年10月,辛亥革命在湖北武昌爆发。

八集纪录片《京剧》向京剧致敬

2010年11月16日,京剧成功写入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”,当“艺术”被宣告为“遗产”,一则以喜?一则以悲?我们无从回答。

回溯1840年左右,京剧的艺术结构趋于成型,巧合的是,也正是在这个历史节点,中国开始了“三千年未有之变局”,在内忧外患中开始书写一部不断走向半殖民地半封建的悲壮历史。

“京剧”这台小戏,其实仅仅是中国时代转型这台无情大戏中一段相对有情的“折子戏”而已。

在京剧走过的200多年里,这方舞台的所有“唱、念、做、打”,开启了一个民族独特的文化艺术史,从“四大徽班进京”到“拜码头”走江湖,从“前后三鼎甲”的宫廷唱响到“四大须生”的红遍南北,从“四大名旦”的倾国倾城到“四大坤伶”的登台亮相……戏台上下、戏里戏外,历史烽烟的弥漫掩映下,既有代代伶人或一飞冲天或一蹶不振的春风得意、血泪心酸,更有上自帝王权贵、下至升斗小民的万千“戏迷”、“票友”一掷千金的倾力追捧或玩物丧志的疯狂痴迷。

“乾坤一台戏,请君更看戏中戏;俯仰皆身鉴,对影莫言身外身”,“角儿”辈出、流派纷呈的背后,历史来路上的京剧给今天的我们呈现的其实是一个恍如时代万花筒般热闹缤纷的世界。

即将于今年上半年与我们见面的央视八集纪录片《京剧》,秉持一种基于历史的冷峻和理性,这样的情感基调,或许将相对可信地陪伴我们的观众更加真切地看到时代带给京剧的呵护或伤害、感知京剧作为我们“国粹”的高贵与不凡,从而让更多的人找回久违的认同、甚至多少悟察一条关于“振兴”的路。

央视纪录片京剧第一集《定军山·溯源》解说词doc资料

央视纪录片京剧第一集《定军山·溯源》解说词第一集定军山·溯源2010年11月16日,北京城一个普通的日子。

当这座城市在初冬的斜阳下慢慢醒来,生活的舞台上,一如既往的是北京人习以为常的繁忙与精彩,不管诗意还是凡俗、古老还是现代,这个舞台诠释的,已是活在二十一世纪的中国人的选择。

大多数人并不知道,从这一天起,联合国教科文组织“人类非物质文化遗产”的名单上,将多了一个以这座城市命名的一种古老戏曲的名字:京剧。

京剧是国粹,这是中国人由来已久的共识。

然而,当“国粹”写入“遗产”,一则以喜,一则以忧,我们无从回答。

历史的晨钟暮鼓送走了这座城市弦歌相伴的遥远岁月,而京剧舞台上的这份热闹与绚丽,其实,从来就没有在这座城市真正离去。

站在北京城南的永定门向北望去,仿佛可以看到天边。

200年前,从南方来的徽班也许就是从这里,陆续走进北京城,开始了他们的辉煌之旅。

就是这样一座宽广的城市,为百年来众多京剧艺人的粉墨登场,提供了最坚实的舞台。

在老北京的传说里,京剧是从茶楼到戏园子几代中国人一脉相承欲罢不能的疯狂沉醉与痴迷,忘我的追捧、山呼的喝彩,在那些有情和无情岁月里,京剧之于大多数北京人、中国人,既是各层人士沉浸其中乐此不疲的一种生活方式,更是一种刻骨铭心的温情慰藉。

在好奇的外国人眼里,京剧也许首先是一个神秘而优美的梦境。

仅仅八十年前,当来自中国的国色天香在太平洋彼岸的纽约百老汇舞台首次绽放,一位著名美国剧评家罗伯特·里特尔在《纽约世界报》撰文对京剧做了这样的形容:你会觉得自己仿佛置身于一个古老神话,优美和谐而永恒的世界,充满及其微妙的庄严和宁静。

大多的西方人认为:京剧艺术无疑超越了东西方之间所存在的障碍。

八十年后,联合国教科文组织全票通过,把中国京剧列入世界《人类非物质文化遗产代表作名录》当中。

历史远去的背影,至今都折射出京剧复杂的身形。

有人说,一个民族的古老艺术,终归承载着一个民族特有的生活,更寄托着这个民族根深蒂固、延绵不绝的血脉精魂。

央视纪录片京剧第二集《宇宙锋·呐喊》解说词

第二集宇宙锋·呐喊位于上海市福州路701号的天蟾舞台,始建于民国初年,距今已有近百年的历史。

从当年“不进天蟾不成名”的梨园公论,到如今“看戏就到天蟾逸夫”的沪上常识,百年以来,这个舞台几乎见证了每一位京剧名角儿的动人身影。

2011年9月17日,为纪念辛亥革命一百周年,一台名为《梨园少将》的新编历史剧在此隆重首演。

很多观众也许不会相信,如果时光可以倒转,100年前的夜晚,故事中的主角潘月樵本人,或许正站在同一个舞台、在来自相同方向的这束舞台灯光的照耀下,为台下戏迷载歌载舞。

时光的流逝已经把一段留在历史中的现实人生,改写成了一部属于今天的惊艳传奇。

从伶人到少将,这样的身份跨越,唤醒的应该不止是关于一个京剧艺人的光荣记忆,更有古老的京剧演到100年前注定要上演的那出彷徨与呐喊、抗争与觉醒。

倡优并列,这是戏曲艺人在“嗜戏薄伶”的封建专制社会里无可摆脱的身份宿命。

自打徽班进京起,即使是那些名动京师的要角儿,也只能与青楼歌妓为邻,偏居于北京南城前门以外的八大胡同一带。

1949年以前,这里曾经是北京著名的红灯区,在世人口中,末等妓院有个“下处”的别称,而戏班聚居的地方则由此被人们称为“大下处”。

明朝嘉靖年以后,北京城分成内城和外城的基本格局,从正阳门、宣武门、崇文门这三个城门及城墙往南地区被称为外城,是一个长方形的城池。

清代的娱乐设施基本建在外城,这是因为内城旗籍的居民为多,当时的统治者不愿意自己的旗民沉溺于娱乐之中精神涣散,除了紫禁城内的戏台和王府内的私人戏台,内城不允许建大众戏园子,戏园大多建在前门外以南一带,并且在清中叶以前没有旗人当票友,也不允许八旗子弟和梨园行有所往来。

清嘉庆以降,朝廷颁诏严禁京城官员狎妓,蓄养“相公”之风由此悄然盛行。

“相公”也称“像姑”,据传是从“像姑娘”衍化而来,当时的梨园名伶除演戏之外,还要在自己的私寓接待客人,从事陪酒等有偿服务,俗称“堂子”。

20世纪初年的上海,既是洋行买办的天堂,也是京剧艺人的乐园。

中国京剧详细解说

中国京剧详细解说中国京剧是中国传统戏曲艺术的重要表现形式之一,起源于清朝的北京地区,已有两百多年的历史。

它以其独特的唱腔、表演形式和丰富的剧目而闻名于世。

京剧的表演形式独特,包括唱、念、做、打四种基本功。

唱是指演员用特定的唱腔来表达角色的情感和心理活动。

念是指演员通过念白来讲述故事情节和角色对话。

做是指演员通过身体动作和表情来展现角色的形象和性格。

打是指演员使用武术动作来表演战斗场面。

这四种基本功的协调运用使京剧的表演更加生动有力。

京剧的剧目丰富多样,其中包括历史剧、传奇剧、豪侠剧、现代剧等多种类型。

历史剧以中国古代历史为题材,通过展现历史人物的生活和斗争来表达社会的变迁和人民的命运。

传奇剧则以神话传说和古代小说为题材,展现出奇幻的情节和角色。

豪侠剧则以武侠题材为主,讲述英雄豪杰的故事。

现代剧则以现实生活为背景,反映社会的现实问题和人民的命运。

京剧的艺术特点主要体现在唱腔、表演和化妆等方面。

京剧的唱腔以其高亢激昂、铿锵有力的特点而著称。

演员通过特定的发声技巧和音调来表达角色的情感和心理活动。

表演方面,京剧注重形体语言的运用,通过身体动作和面部表情来展现角色的形象和性格。

化妆则是京剧中的重要元素之一,演员通过精心的化妆来体现角色的特点和身份。

京剧的演出场景和服装也具有独特的风格。

演出场景一般采用简约的布景和道具,以突出角色的表演。

服装则以华丽的戏装为主,通过色彩和细节的运用来展示角色的身份和性格。

京剧的发展历程中也经历了一些变革。

在现代化的舞台和技术的推动下,京剧的表演形式和剧目内容也得到了一定的改革和创新。

一些新的剧目和演出形式得以引入,使京剧更加符合现代观众的审美需求。

总结起来,中国京剧是一门独特的戏曲艺术形式,通过唱腔、表演和化妆等方面的运用,展现了丰富多样的剧目和故事情节。

它不仅是中国传统文化的重要组成部分,也是中华民族优秀传统文化的瑰宝之一。

京剧的艺术魅力和表演技巧吸引了无数观众,为中华民族的文化传承和发展做出了重要贡献。

走近京剧 走近国粹

走近京剧走近国粹京剧,是中国传统戏曲艺术中的珍品,它融合了戏曲、舞蹈、音乐、武术等多种艺术形式,以其独特的表演风格和深厚的文化内涵,成为了中国乃至世界上的文化瑰宝。

京剧不仅是一种戏曲艺术,更是中国文化的重要组成部分,是民族文化的表现形式之一,是中华民族的优秀传统文化。

走近京剧,就是走近国粹,感受中华文化的博大精深。

本文将带您一起走进京剧的世界,深入了解这门古老而又充满活力的艺术,感受中华传统文化的多姿多彩。

一、京剧的历史渊源京剧起源于清朝中后期,是在戏曲演出中吸收了当时流行的东北满族满话腔、汉族山东曲艺、官话说唱等戏曲剧种之后形成的一种新的戏曲形式。

在其发展过程中,吸收了秦腔、河南坠子、梆子、晋剧、徽剧、昆曲等多种戏曲剧种的表演技艺,形成了独特的艺术风格。

京剧的剧目内容广泛,既有历史传统剧目如《霸王别姬》、《琵琶记》、《窦娥冤》等,也有现代戏剧改编如《红灯记》、《海瑞罢官》等。

京剧音乐韵味深厚,表演形式多样,具有优美的音韵美和舞美,被誉为“东方歌剧”。

二、京剧的表演形式京剧的表演形式丰富多样,主要包括唱、念、做、打四种表演艺术。

唱是指演员通过发声唱出剧中人物的性格特征、情感表达和故事情节的发展,有咬字、腔调、音调等多种技巧。

念是指演员通过念白来表现角色的内心世界、情感变化、对话交流等,有和音、将字、杂念等念白技巧。

做是指演员通过身段、面部表情、动作姿态来表现角色的形象特征、性格特点、情感变化等,有打拱、抹脸、扇子、拉纱等动作技巧。

打是指演员通过武打动作来表现剧中人物的战斗场面、身手技艺等,有拳、剑、枪、刀等武打技巧。

这四种表演形式相互交融,共同构成了京剧艺术的完整体系,展现了丰富多彩的戏曲艺术魅力。

三、京剧的音乐特色京剧的音乐是其表演艺术的灵魂,它具有独特的音乐风格和音乐特色。

京剧的音乐包括说唱、伴奏、器乐三大部分,通过唱腔、说白、击鼓、击锣、依律、快板、打击等多种技术手段来构成美妙的音乐画面。

纪录片《京剧》解说词摘编

中央电视台八集电视纪录片《京剧》解说词摘编第一集《定军山溯源》2010年11月16日,北京城一个普通的日子。

当这座城市在初冬的斜阳下慢慢醒来,生活的舞台上,一如既往的是北京人习以为常的繁忙与精彩,不管诗意还是凡俗、古老还是现代,这个舞台诠释的,已是活在二十一世纪的中国人的选择。

大多数人并不知道,从这一天起,联合国教科文组织“人类非物质文化遗产”的名单上,将多了一个以这座城市命名的一种古老戏曲的名字:京剧。

京剧是国粹,这是中国人由来已久的共识。

然而,当“国粹”写入“遗产”,一则以喜?一则以忧?我们无从回答。

站在北京城南的永定门向北望去,仿佛可以看到天边。

二百年前,从南方来的徽班也许就是从这里,陆陆续续地走进北京城开始了他们的辉煌之旅。

就是这样一座宽广的城市,为百年来众多京剧艺人的粉墨登场,提供了最坚实的舞台。

在老北京的传说里,京剧是从茶楼到戏园子几代中国人一脉相承欲罢不能的疯狂沉醉与痴迷,忘我的追捧、山呼的喝彩,在那些有情和无情岁月里,京剧之于大多数北京人、中国人,既是各层人士沉浸其中乐此不疲的一种生活方式,更是一种刻骨铭心的温情慰藉。

在好奇的外国人眼里,京剧也许首先是一个神秘而优美的梦境。

仅仅八十年前,当来自中国的国色天香在太平洋彼岸的纽约百老汇舞台首次绽放,大多的西方人认为,京剧艺术无疑超越了东西方之间所存在的障碍。

八十年后,联合国教科文组织全票通过,把中国京剧列入世界《人类非物质文化遗产代表作名录》。

京剧百年,这个舞台曾经见证了太多粉墨登场的艺人无以掩饰的光荣或梦想、得意或失落。

程长庚、谭鑫培、杨小楼、余叔岩、梅兰芳……正是这些熟悉或陌生的名字,成就了一个王朝的跨越世纪的欢娱,也成就了京剧自身的灿烂与辉煌。

当所有的繁华已成过往,所有的热闹归于沉寂,关于京剧,关于那些将自己的精魂映射在舞台之上的戏梦人生,我们的讲述,就从这个早已陨落的王朝开始……《京剧》剧照第二集《宇宙锋呐喊》1911年10月,辛亥革命在湖北武昌爆发。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

京剧

第一集

历史的晨钟暮鼓送走了这座城市弦歌相伴的遥远岁月,而京剧舞台上的这份热闹与绚丽,其实,从来就没有在这座城市真正离去。

对于那些有情和无情的岁月里,京剧之对于大多数北京人、中国人,即是各层人士沉浸其中、乐此不疲的一种生活方式,或者更是一种刻骨铭心的温情慰藉。

在好奇的外国人眼里,京剧也许首先是一个神秘而优美的梦境。

仅仅八十年前,当来自中国的国色天香在太平洋彼岸的纽约百老汇舞台首次绽放,一位著名美国剧评家罗伯特·里特尔撰文对京剧这样的形容:你会觉得自己仿佛置身于一个古老神话,优美和谐而永恒的世界,充满及其微妙的庄严和宁静。

大多数西方人认为:京剧无疑超越了东西方之间所存在的障碍。

历史远去的背影,至今都折射出京剧复杂的身形。

有人说,一个民族的古老艺术,终归承载着一个民族特有的生活,更寄托着这个民族根深蒂固、延绵不绝的血脉精魂。

一百多年前的王瑶卿,是京剧舞台上的要角儿,穿梭出入于重重宫门的紫禁城,立于这个富丽堂皇而又戒备森严的宫廷舞台,为一个行将死去的王朝载歌载舞。

王瑶卿的身影其实并不孤独。

京剧百年,这个舞台,曾经见证了太多粉墨登场的艺人无以掩饰的光荣或梦想、得意或失落。

程长庚、谭鑫培、杨小楼、余叔岩、梅兰芳,正是这些熟悉或陌生的名字,成就了一个王朝的跨越世纪的欢娱,也成就了京剧自身的灿烂与辉煌。

当所有的繁华已成过往,当所有的热闹归于沉寂,关于京剧,关于那些将自己的精魂,映射在舞台之上的戏梦人生。

我们的讲述,就从这个早已陨落的王朝开始。

此时的昆曲已经盛极而衰,管弦悠扬伴随着吴音呢喃,演绎着私订终身后花园、落难才子中状元的老套情节,抛开身份面子不管,即便是宫廷之内的王公贵胄,大概也对昆曲开始有了审美疲劳。

咸丰十年,也就是公元1860年,紫禁城漱芳斋戏台,终于迎来了第一位演唱皮簧的供奉内廷,他就是日后被称为京剧鼻祖的程长庚。

程长庚是三庆班的第四任班长,与所有前辈班长相比,程长庚粗通文墨,是梨园航中凤毛麟角的文化人,作为一名德行高尚的班主,程长庚对戏曲至于世道人心的潜移默化,怀有一份常人不及的敏感和关切。

19世纪50年代,清帝国的大门,已随鸦片战争的失败轰然开启,古老的神州大地,开始了千年未有的艰难转型。

然而,紫禁城内时时荡漾的,依然是昆曲男女之情的委婉之音。

王朝政治的昏聩腐朽,与戏台下的沉湎萎靡,促使程长庚开始将思考的目光,转向舞台剧目的革新。

一次偶然的机会,程长庚与一位常来听蹭戏名为卢胜奎的进京赶考的学子,走到了一起,并最终劝说卢胜奎放弃科考,转而下海入了梨园。

以儒生的身份屈就梨园,卢胜奎大概是京剧史上第一人。

在倡优并列的封建专制社会,今天的我们简直无法想象,这位来自江西的官宦子弟,需要跨越如何艰难的内心挣扎,总之,卢胜奎的加入,注定将使京剧,在通往艺术神殿的漫漫长路上,很快跨越尤为关键的一级台阶。

程长庚和卢胜奎,为了一改京都舞台的颓靡之势,合作成就了这部涵盖了三十六本的京剧长篇大轴《三国》的问世。

三国戏的演出,一时成为京城舞台旷日持久的风潮,而正是在这股热潮的吹送下,京剧终于开始在一百五十年前,开始展现出质朴的泥土气质之外,从未有过的清新刚健和风雅底色了,确保它一举挣脱世俗成见中的下里巴人、卑微底下的身份规约,大大方方地迈上了宫廷演出的大舞台。

中国戏曲源自乡野,其原始声腔普遍具有高喉大嗓的特点。

乡村露野,搭台唱戏,台上的人不吼着唱,台下的人是不会答应的。

古老的成见,到一位名叫谭鑫培的京剧老生红遍京城时,总算得到了彻底的改变。

19世纪50年代末,经年持续的太平天国起义,已使大清帝国元气大伤。

富足殷实的长江中下游地区,在兵燹战火中沦为人间地狱。

昔日的东南形胜之地扬州,早已冷月无声一派萧瑟。

北上逃难谋生的艺人不绝如缕。

战争的劫难,将一个年方十岁的孩子送上了京剧的舞台。

1857年,跟随父亲唱湖北地方戏汉剧的谭鑫培,流浪到了京城,三十三年后的1890年,谭鑫培以供奉内廷的身份,首度登临宫廷大舞台。

一曲京剧传统戏《卖马》过后,大有相见恨晚之感的慈禧,懿旨单独召见谭鑫培,封赏之余,加赐谭鑫培四品顶戴,这一年,谭鑫培43岁,正是京剧老生行的黄金年龄。

有人说,属于谭鑫培个人的重赏,同时也不啻(不啻=如同)为京剧国剧地位的一次正式加冕,因为从此以后,中国戏曲史上花部乱弹与昆曲间的所谓百年花雅之争,终于到谭鑫培这里划上了一个令人悲欣交集的句号。

也有人说,慈禧对谭鑫培的钟爱,爱的并非是谭鑫培本人,而是他的声音,一种由前辈艺人程长庚最初冠名的亡国之音。

1870年,在京城舞台已小有名气的谭鑫培,搭班程长庚的三庆班。

年轻的谭鑫培向程长庚提出,自己想转行唱老生的想法。

不料却遭到程长庚的严词否定,当时已在病中的程长庚对谭鑫培说,子声太甘,近乎柔靡,亡国之音也。

1880年,程长庚病故,但甘甜柔靡的谭式唱腔却越唱越红。

时代趣味的转换,诉说的也许只是人们对一种异乎往常的全新声腔的偏爱与认同,直来直去、质朴粗犷的高喉大嗓,已不复为戏迷们待见,这种交织融汇了中州音韵和湖广方言的声腔特点的所谓亡国之音,转而成为众声喧哗的京剧舞台的主旋律,也成为了那个时代,人们宣泄内心的最强音。

时至光绪十年的1884年,谭式声腔早已风靡京城。

一声“店主东带过了黄骠马”,俨然已是上至达官贵人,下至贩夫走卒共同分享的时尚。

京剧老生行,由此从京剧众行当中脱颖而出,迅速成为京城戏迷的最爱。

这一年,谭鑫培离开三庆班,开始组建属于自己的京剧戏班——同寸社。

在谭鑫培的同春社,延续百年的祖制终于走到了尽头。

在他的班社里,挑班演出的班主显然已是演出市场的最大卖点。

京剧班社维系百年的明星制由此开始,明星制取代了班社制,这是京剧到繁荣的一个很重要的因素。

谭鑫培因此也获得了谭老板的尊称。

光绪五年,唱红京城的谭鑫培谭老板,首次受邀来到上海演出。

不出人们的预料,当深情绵邈、气韵沉雄的声腔,在十里洋场唱响,“伶界大王”的崭新桂冠如期加临,这是京剧艺人从未有过的一个霸气头衔。

时代风云如白云苍狗,一个腐朽没落的王朝,一个孕育了一门不朽的戏曲艺术的老迈帝国,终于走到了尽头。

京剧鼻祖程长庚亡国之音的语言一语成谶。

帝国大厦的轰然倒塌中,它的准确与神秘,恍如咒语。

国自兴亡谁管得,满城争说叫天儿。

在一个以京剧作伴的时代,谁会愿意去关心、留恋一个注定将退出历史舞台的王朝的陨落呢?

时代的霜刀雪剑,给生活在有情和无情岁月中的代代中国人,带来的是一段如此漫长的伤害与创痛。

他们是不幸的,因为历史的主宰,让他们不得不与一个写满耻辱与不公、血泪与饥寒的百年乱世狭路相逢。

然而,他们有是幸运的,因为在这样的飘零乱世,正是走过百年的京剧,给了他们不离不弃的温情和护佑。

当风雨来临,灯火阑珊处,舞台之上传来的这个天籁之音,给每一个贫贱或高贵、伟大或卑微的生命,传递着亘古的温暖与慰藉、希望与力量。

时光不歇,生活不止。

古老的京剧,她的精彩其实才刚刚开始。