人教版2020高中地理 课时分层作业 人口分布 新人教版必修2

人教地理必修二课时分层作业 人口的合理容量 含解析

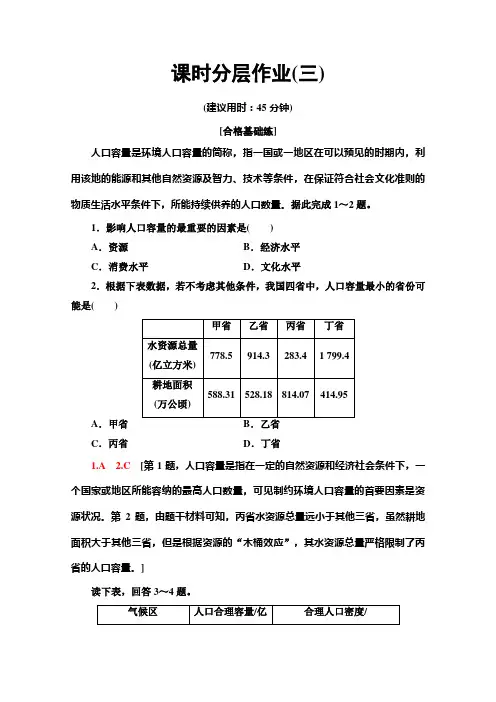

课时分层作业(三)(建议用时:45分钟)[合格基础练]人口容量是环境人口容量的简称,指一国或一地区在可以预见的时期内,利用该地的能源和其他自然资源及智力、技术等条件,在保证符合社会文化准则的物质生活水平条件下,所能持续供养的人口数量。

据此完成1~2题。

1.影响人口容量的最重要的因素是()A.资源B.经济水平C.消费水平D.文化水平2.根据下表数据,若不考虑其他条件,我国四省中,人口容量最小的省份可能是()A.甲省C.丙省D.丁省1.A2.C[第1题,人口容量是指在一定的自然资源和经济社会条件下,一个国家或地区所能容纳的最高人口数量,可见制约环境人口容量的首要因素是资源状况。

第2题,由题干材料可知,丙省水资源总量远小于其他三省,虽然耕地面积大于其他三省,但是根据资源的“木桶效应”,其水资源总量严格限制了丙省的人口容量。

]读下表,回答3~4题。

A.社会因素B.自然因素C.经济因素D.技术因素4.按表中数据推算下列气候类型所在地区,远没有达到人口合理容量和合理人口密度的是()A.亚热带季风气候B.地中海气候C.温带季风气候D.热带雨林气候3.B4.D[第3题,资源是制约环境人口容量的首要因素,资源属于自然因素。

第4题,热带雨林气候区原始森林茂密,人口稀少。

表格中热带雨林气候区人口合理容量最大,故其远没有达到。

]读最佳人口规模示意图,回答5~6题。

5.关于图中人口规模的叙述,正确的是()①P为较低生产力水平条件下的人口合理容量②P′为环境承载力③P′为较高生产力水平条件下的人口合理容量④P为环境承载力A.①③B.①②C.②④D.③④6.图示反映了()①人口规模与生活质量呈正相关②人口规模与生活质量呈负相关③当人口规模低于最佳人口规模时,人口的增长和生活质量的提高呈正相关④当人口规模高于最佳人口规模时,人口的增长将导致生活质量的下降A.①③B.①④C.②③D.③④5.A6.D[第5题,图中P为较低生产力水平条件下的人口合理容量;P′为较高生产力水平条件下的人口合理容量。

2020春新教材高中地理人教版必修第二册课后训练:第一章 第一节 人口分布

西北—东南方向的差异。题干信息“人口持续增长”,说明 1990 年 25 人/平方千米等人口密度线

经过的地方到 2010 年人口已超过 25 人/平方千米,故该地区人口西北多东南少。故选 A 项。第

9 题,据上题分析,2010 年பைடு நூலகம்25 人/平方千米等人口密度线东南部人口密度小于 25 人/平方千米,若

第一章人口

第一节 人口分布

课后篇巩固提升

基础巩固

人口分布与自然条件、社会经济条件等有着密切关系。据此完成 1~2 题。

1.亚马孙河流域是世界人口分布稀疏地区,其主要原因是( )

A.地形复杂

B.气候湿热

C.资源匮乏

D.地处内陆

2.巴西高原东部是南美洲人口相对密集地区,其主要原因是( )

①气候适宜 ②文化单一 ③地势平坦 ④水力资源丰富

A 地区人口密度高于周边地区,说明人类生产、生活条件更优越,水源充足、资源开发、交通便

利皆有可能,而地势高峻对人类生存不利,人口密度应低于周边地区。故选 D 项。

答案 8.A 9.D

10.某岛屿特殊的地理位置和丰富的降水致使植物生长十分茂盛。岛屿东西两侧降水有明显的

差异,人类活动具有明显的地区差异。下图为该岛屿相关信息分布示意图。据此完成下列各题。

C.500—1 000 米 D.2 000 米以上地区

6.该海拔区域人口比重大的原因最有可能是( )

A.矿产丰富

B.交通便利

C.宗教圣地

D.气候适宜

解析第 5 题,图中所示地区人口所占百分比最大值约 40%,对照纵轴可知对应的海拔为 500—1

000 米。第 6 题,图示地区在低海拔处人口分布少可能是因为该地区位于热带。热带地区终年

2019-2020学年度最新高中地理课时分层作业1人口的数量变化新人教版必修2

【导学号:172520xx】

材料一 20xx年9月9日,在全球老龄工作领域有着重要影响的国际性非政府组织——国际助老会发布了名为《20xx全球老龄事业观察指数》的报告。

10.根据1970年至2040年我国劳动人口增长率的变化,推出我国人口出生率最大的一个高峰期是( )

A.20xx~20xx年B.1980~1990年

C.1955~1965年D.1970~1980年

11.我国劳动年龄人口数量下降可能带来的影响是( )

A.阻碍企业的转型升级

B.减缓经济的增长速度

C.降低人口老龄化程度

5.按人口再生产类型的演变历程,排列正确的是( )

A.②③④①B.①③②④

C.①②③④D.④①②③

6.关于该国在不同阶段社会经济特征的叙述,正确的是( )

A.①阶段人口老龄化问题严重

B.②阶段农业产值大于工业产值

C.③阶段从事第三产业的人口大于第一、二产业的人口

D.④阶段人口的老龄化问题突出

5.B 6.D [第5题,人口增长模式的演变经历了高出生率、高死亡率、低自然增长率;高出生率、低死亡率、高自然增长率;低出生率、低死亡率、低自然增长率的历程。第6题,在人口增长的后期阶段,人口问题表现为人口老龄化。]

A.出生率较低

B.死亡率较高

C.自然增长率较低

D.生产力水平较低

2.在世界人口增长过程中,人口增长速度在时间和空间上是有差别的,下列叙述正确的是( )

A.产业革命后人口增长最快

B.二战后人口增长最快

C.经济发达国家或地区增长速度最快

D.地势平坦地区增长速度最快

1.C 2.B [第1题,人口自然增长的快慢主要取决于自然增长率的高低,而自然增长率的高低取决于出生率与死亡率的差值。第2题,由图中折线的斜率可得出:二战后人口增长最快。原因是发展中国家政治上的独立,民族经济的发展,医疗卫生事业的进步,死亡率的下降,导致人口的迅猛增长。]

新教材2023版高中地理课时分层作业二人口迁移新人教版必修第二册

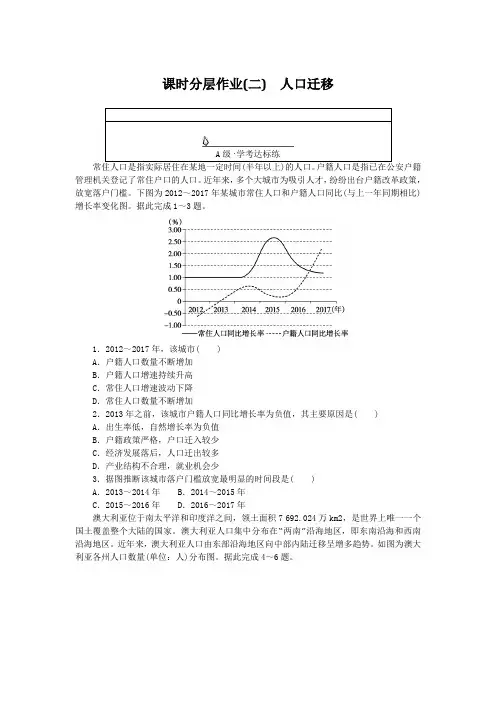

课时分层作业(二)人口迁移A级·学考达标练常住人口是指实际居住在某地一定时间(半年以上)的人口。

户籍人口是指已在公安户籍管理机关登记了常住户口的人口。

近年来,多个大城市为吸引人才,纷纷出台户籍改革政策,放宽落户门槛。

下图为2012~2017年某城市常住人口和户籍人口同比(与上一年同期相比)增长率变化图。

据此完成1~3题。

1.2012~2017年,该城市( )A.户籍人口数量不断增加B.户籍人口增速持续升高C.常住人口增速波动下降D.常住人口数量不断增加2.2013年之前,该城市户籍人口同比增长率为负值,其主要原因是( )A.出生率低,自然增长率为负值B.户籍政策严格,户口迁入较少C.经济发展落后,人口迁出较多D.产业结构不合理,就业机会少3.据图推断该城市落户门槛放宽最明显的时间段是( )A.2013~2014年B.2014~2015年C.2015~2016年 D.2016~2017年澳大利亚位于南太平洋和印度洋之间,领土面积7 692.024万km2,是世界上唯一一个国土覆盖整个大陆的国家。

澳大利亚人口集中分布在“两南”沿海地区,即东南沿海和西南沿海地区。

近年来,澳大利亚人口由东部沿海地区向中部内陆迁移呈增多趋势。

如图为澳大利亚各州人口数量(单位:人)分布图。

据此完成4~6题。

4.澳大利亚人口集中分布在“两南”沿海地区的主要自然原因是( )A.地形平坦 B.气候温暖C.森林广布 D.日照较长5.推测近年来澳大利亚内陆地区吸引人口迁入的主要原因是内陆地区( )A.社会经济发达 B.交通运输便利C.矿产资源开发 D.人口政策开放6.澳大利亚东部人口迁入内陆地区将会导致东部地区( )A.幼儿人口减少B.女性占比下降C.青年学生增加D.老年人口比重上升7.结合图文材料,完成下列各题。

材料一2015年9月,欧洲正面临二战后最大难民潮。

源源不断的难民主要来自叙利亚、利比亚等局势动荡地区。

据了解,此次难民潮有大批难民选择前往德国。

2020高中地理 课时分层作业 人口分布 新人教版必修2

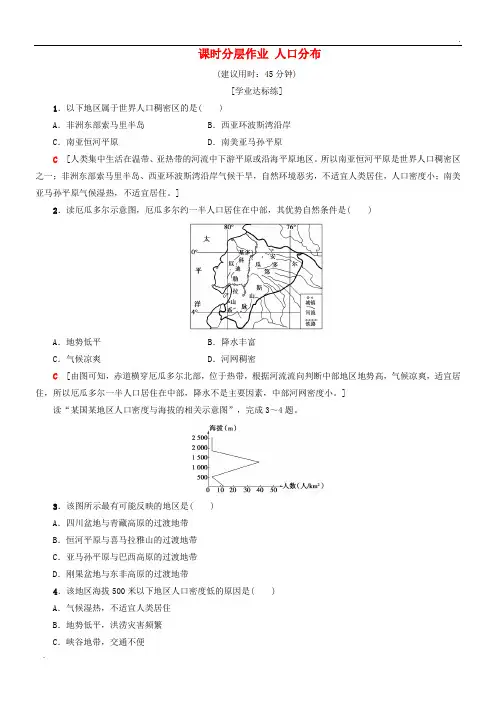

课时分层作业人口分布(建议用时:45分钟)[学业达标练]1.以下地区属于世界人口稠密区的是( )A.非洲东部索马里半岛B.西亚环波斯湾沿岸C.南亚恒河平原D.南美亚马孙平原C[人类集中生活在温带、亚热带的河流中下游平原或沿海平原地区。

所以南亚恒河平原是世界人口稠密区之一;非洲东部索马里半岛、西亚环波斯湾沿岸气候干旱,自然环境恶劣,不适宜人类居住,人口密度小;南美亚马孙平原气候湿热,不适宜居住。

]2.读厄瓜多尔示意图,厄瓜多尔约一半人口居住在中部,其优势自然条件是( )A.地势低平B.降水丰富C.气候凉爽D.河网稠密C[由图可知,赤道横穿厄瓜多尔北部,位于热带,根据河流流向判断中部地区地势高,气候凉爽,适宜居住,所以厄瓜多尔一半人口居住在中部,降水不是主要因素,中部河网密度小。

]读“某国某地区人口密度与海拔的相关示意图”,完成3~4题。

3.该图所示最有可能反映的地区是( )A.四川盆地与青藏高原的过渡地带B.恒河平原与喜马拉雅山的过渡地带C.亚马孙平原与巴西高原的过渡地带D.刚果盆地与东非高原的过渡地带4.该地区海拔500米以下地区人口密度低的原因是( )A.气候湿热,不适宜人类居住B.地势低平,洪涝灾害频繁C.峡谷地带,交通不便D.气候干燥,水源缺乏3.D4.A[第3题,从图中可以看出,人口密度最大的地方位于海拔1 000~1 500米之间,东非高原与刚果盆地的过渡地带,因位于赤道附近,人口主要分布在海拔1 000~1 500米之间的东非高原上。

四川盆地海拔在200~500米左右,恒河平原在200米以下,巴西高原低于1 000米。

第4题,该地区500米以下地区位于刚果盆地,因位于赤道附近,加上海拔低,气候过于湿热,自然条件恶劣,不适宜人类居住。

] 下图是我国基于密度分级的人口—面积比重图。

读图完成5~6题。

5.图中显示( )A.我国绝大部分地区为人口密度高值区B.我国人口集中分布在人口密度高值区C.人口集中分布在人口密度为100~150人/平方千米的地区D.人口密度越大,其所占的人口比重也越大6.图中K处最可能位于( )A.长江三角洲B.黄土高原C.四川盆地D.东北平原5.B6.A[第5题,图示信息显示我国人口主要集中于人口密度高值区,这些地区占总面积的比重较小。

高中地理人教版高一必修二练习:课时分层作业人口分布

附1 课时分层作业(建议用时:45分钟)[学业达标练]1.以下地区属于世界人口稠密区的是()A.非洲东部索马里半岛B.西亚环波斯湾沿岸C.南亚恒河平原D.南美亚马孙平原C[人类集中生活在温带、亚热带的河流中下游平原或沿海平原地区。

所以南亚恒河平原是世界人口稠密区之一;非洲东部索马里半岛、西亚环波斯湾沿岸气候干旱,自然环境恶劣,不适宜人类居住,人口密度小;南美亚马孙平原气候湿热,不适宜居住。

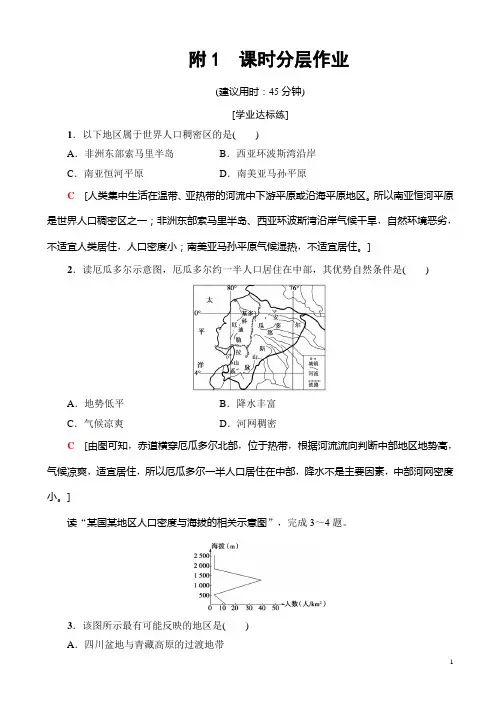

]2.读厄瓜多尔示意图,厄瓜多尔约一半人口居住在中部,其优势自然条件是()A.地势低平B.降水丰富C.气候凉爽D.河网稠密C[由图可知,赤道横穿厄瓜多尔北部,位于热带,根据河流流向判断中部地区地势高,气候凉爽,适宜居住,所以厄瓜多尔一半人口居住在中部,降水不是主要因素,中部河网密度小。

]读“某国某地区人口密度与海拔的相关示意图”,完成3~4题。

3.该图所示最有可能反映的地区是()A.四川盆地与青藏高原的过渡地带B.恒河平原与喜马拉雅山的过渡地带C.亚马孙平原与巴西高原的过渡地带D.刚果盆地与东非高原的过渡地带4.该地区海拔500米以下地区人口密度低的原因是()A.气候湿热,不适宜人类居住B.地势低平,洪涝灾害频繁C.峡谷地带,交通不便D.气候干燥,水源缺乏3.D4.A[第3题,从图中可以看出,人口密度最大的地方位于海拔1 000~1 500米之间,东非高原与刚果盆地的过渡地带,因位于赤道附近,人口主要分布在海拔1 000~1 500米之间的东非高原上。

四川盆地海拔在200~500米左右,恒河平原在200米以下,巴西高原低于1 000米。

第4题,该地区500米以下地区位于刚果盆地,因位于赤道附近,加上海拔低,气候过于湿热,自然条件恶劣,不适宜人类居住。

]下图是我国基于密度分级的人口—面积比重图。

读图完成5~6题。

5.图中显示()A.我国绝大部分地区为人口密度高值区B.我国人口集中分布在人口密度高值区C.人口集中分布在人口密度为100~150人/平方千米的地区D.人口密度越大,其所占的人口比重也越大6.图中K处最可能位于()A.长江三角洲B.黄土高原C.四川盆地D.东北平原5.B6.A[第5题,图示信息显示我国人口主要集中于人口密度高值区,这些地区占总面积的比重较小。

新教材高中地理必修二 课后作业 第一节 人口分布

第一节人口分布下图为某年我国城市(单位:个)空间分布模式图。

据此回答1~2题:1.从图中可以看出我国城市主要集中分布在( )A.30°N~40°N和105°E~125°E的地区B.30°N~40°N和105°E~120°E的地区C.20°N~40°N和110°E~125°E的地区D.20°N~45°N和105°E~120°E的地区2.导致图中P区域城市呈带状分布的主导因素是( )A.地形、交通B.地形、矿产C.矿产、土壤D.热量、交通解析:1.C 2.A 第1题,根据图例表示的城市数量,从图中可以看出我国城市主要集中分布在20°N~40°N和110°E~125°E的地区。

第2题,由经纬度可知,P处城市呈带状分布的主要原因是兰新铁路从此经过,并且此处地势相对平坦,故A项正确。

P处纬度较高,热量条件较差;由于处于草原向荒漠的过渡地带,P处土壤肥力较低;我国西北地区的矿产呈点状分布,故选A。

读“我国人口密度分布图”,回答3~4题:3.图中人口分界线两侧人口分布特点为( )A.东北多,西北少B.经济落后地区多,经济发达地区少C.东南多,西北少D.东南少,西北多4.影响图中甲地区人口分布的最主要因素是( )A.地形B.气候C.水资源D.矿产资源解析:3.C 4.C 第3题,结合图例可读出黑河—腾冲一线东南人口密度大,人口多,西北人口密度小,人口少。

第4题,图中甲地区位于我国西北内陆,气候干旱,降水少,人口多分布在有水资源的地区。

5.人口分布与自然条件、社会经济条件等有着密切关系。

亚马孙河流域是世界人口分布稀疏地区,其主要影响因素是( )A.地形复杂B.气候湿热C.资源匮乏D.地处内陆解析:B 亚马孙河流域地处热带雨林区,气候湿热,不适宜人口的居住,B正确。

人教版地理高中必修二课时分层作业1-1人口的数量变化

课时分层作业一人口的数量变化(15分钟50分)一、选择题(每小题4分,共32分)下图示意1970~2040年我国劳动人口的增长变化(含预测)。

读图,完成1~3题。

1.我国劳动人口数量最多的年份大约是( )A.1980年B.2000年C.2015年D.2025年2.从20世纪90年代以来,我国劳动人口一直维持低增长甚至向负增长转变的原因是( )A.出生率长期处于较低的水平B.老年人口数量大幅增长C.少年儿童人口数量大幅增长D.劳动年龄人口的死亡率升高3.2015~2025年我国劳动人口数量的变化将会造成( )A.老龄人口增加B.企业用工成本上升C.少儿比重上升D.人口总数减少【解析】1选C,2选A,3选B。

第1题,从图示可以看出劳动人口增长率呈下降趋势,但只要增长率为正值,说明劳动力人口不断增长,当增长率刚好为零时,劳动人口达最大值,图中显示2015年劳动人口增长率为0,故选C。

第2题,从20世纪80年代以来我国人口方面的政策基调是控制人口增长,导致出生率降低,进而产生劳动人口低增长甚至负增长的状况,选A。

第3题,由图可知2015~2025年劳动人口的增长率一直为负值,会出现劳动力短缺等问题,这将会导致企业间争夺劳动力,劳动力价格上涨,企业用工成本上升。

下图为世界人口增长模式转变示意图。

读图,回答4~6题。

4.人口增长模式由a→b→c变化的根本原因是( )A.出生率大幅度降低B.社会生产力的发展C.医疗卫生事业的进步D.妇女受教育程度的提高5.人口增长模式的转变开始于 ( )A.出生率下降B.自然增长率下降C.生育率下降D.死亡率下降6.a阶段与c阶段比较,相同的人口增长特征是( )A.高出生率、低死亡率B.低自然增长率C.高死亡率、高自然增长率D.高出生率、高死亡率【解析】4选B,5选D,6选B。

第4题,由图可知,a→b→c体现了人口增长模式由原始型→传统型→现代型的转变。

由所学知识可知,人口增长模式转变的根本原因是社会生产力的发展。

(新教材)2019_2020学年高中地理课时分层作业2人口迁移新人教版必修第二册

课时分层作业(二)(建议用时:40分钟)[合格基础练]1.一列火车从北京开往上海,以下是四位旅客的谈话,判断属于人口迁移的是( ) A.甲说:“我此次是去上海参观游览世博园。

”B.乙说:“我被上海交通大学录取,现在去学校报到。

”C.丙说:“我到上海为公司洽谈业务。

”D.丁说:“我是去上海采购。

”B[人口迁移是居住地发生长期或永久性变更的人口移动形式。

选项中甲、丙、丁分别去上海旅游、出差、购物,居住地并没有长期性或永久性变更,而乙是去上海读大学,居住地发生了变更,且时间较长,应属于人口迁移。

]下图为目前迁入某城市的七类人群示意图。

读图,回答2~3题。

2.迁入该城市的人群中,受家庭婚姻因素影响的有( )①应届高校毕业生②投夫(妻)者③购房者④特殊人才⑤投父母者⑥投子女者⑦郊县农民A.①③⑦B.①④⑥C.②⑤⑥D.③④⑦3.我国国内大规模的人口迁移和流动产生的影响正确的是( )A.减缓了人口老龄化进程B.扩大了地区间经济差异C.调节了地区间人才余缺D.缓解了交通运输压力2.C 3.C[本题组主要考查影响人口迁移的因素及人口迁移对环境的影响。

第2题,关键在审题,提取重要信息“受家庭婚姻因素影响”。

第3题,目前我国国内大规模人口迁移的主要原因是经济原因,迁移的对象主要是青壮年劳动力,主要从经济欠发达地区迁往经济发达地区,有助于缓解人口迁入区人口老龄化现象,缩小地区间经济差异,调节地区间人才余缺,但可能造成人口迁入区交通压力增大。

]下图为某国人口的年龄结构图。

读图,回答4~6题。

4.由图中数据可知该国( )A.男女比例不平衡B.外来移民人口超过本国人口C.老年人口超过青年人口D.移民缓解了人口老龄化问题5.影响该国人口迁移的主要因素是( )A.人口老龄化B.婚姻家庭C.政治因素D.经济因素6.该国可能是( )A.中国B.巴西C.德国D.泰国4.D 5.D 6.C[第4题,从总人口年龄结构看该国人口老龄化严重,外来移民以青壮年为主,因此移民缓解该国的人口老龄化问题。

【人教版】2020高中地理 课时分层作业1 人口的数量变化 新人教版必修2

课时分层作业(一) 人口的数量变化(建议用时:45分钟)[学业达标练]读世界人口增长趋势图,回答1~2题。

1.人口的自然增长缓慢,可以说明( )A.出生率较低B.死亡率较高C.自然增长率较低D.生产力水平较低2.在世界人口增长过程中,人口增长速度在时间和空间上是有差别的,下列叙述正确的是( )A.产业革命后人口增长最快B.二战后人口增长最快C.经济发达国家或地区增长速度最快D.地势平坦地区增长速度最快1.C2.B[第1题,人口自然增长的快慢主要取决于自然增长率的高低,而自然增长率的高低取决于出生率与死亡率的差值。

第2题,由图中折线的斜率可得出:二战后人口增长最快。

原因是发展中国家政治上的独立,民族经济的发展,医疗卫生事业的进步,死亡率的下降,导致人口的迅猛增长。

]下图为江苏省2005~2014年人口变动示意图。

读图,回答3~4题。

【导学号:17252004】3.这一期间,江苏省人口数量的变化趋势是( )A.波动下降B.增长加速C.增长减缓D.增长停止4.目前,江苏省人口自然增长的特点是( )A.出生率高,死亡率低,自然增长率高B.出生率高,死亡率高,自然增长率低C.出生率低,死亡率低,自然增长率高D.出生率低,死亡率低,自然增长率低3.C4.D[第3题,从图中人口自然增长率曲线可以看出,江苏省人口自然增长率维持在0.25%左右,自然增长率低,因此人口低速增长,且呈减缓趋势。

第4题,江苏省位于我国经济发达地区,人口增长模式为现代型。

] 读某国自18世纪80年代至20世纪70年代人口再生产类型的四个阶段示意图,完成5~6题。

5.按人口再生产类型的演变历程,排列正确的是( )A.②③④①B.①③②④C.①②③④D.④①②③6.关于该国在不同阶段社会经济特征的叙述,正确的是( )A.①阶段人口老龄化问题严重B.②阶段农业产值大于工业产值C.③阶段从事第三产业的人口大于第一、二产业的人口D.④阶段人口的老龄化问题突出5.B6.D[第5题,人口增长模式的演变经历了高出生率、高死亡率、低自然增长率;高出生率、低死亡率、高自然增长率;低出生率、低死亡率、低自然增长率的历程。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

课时分层作业人口分布

(建议用时:45分钟)

[学业达标练]

1.以下地区属于世界人口稠密区的是( )

A.非洲东部索马里半岛B.西亚环波斯湾沿岸

C.南亚恒河平原D.南美亚马孙平原

C[人类集中生活在温带、亚热带的河流中下游平原或沿海平原地区。

所以南亚恒河平原是世界人口稠密区之一;非洲东部索马里半岛、西亚环波斯湾沿岸气候干旱,自然环境恶劣,不适宜人类居住,人口密度小;南美亚马孙平原气候湿热,不适宜居住。

] 2.读厄瓜多尔示意图,厄瓜多尔约一半人口居住在中部,其优势自然条件是( )

A.地势低平B.降水丰富

C.气候凉爽D.河网稠密

C[由图可知,赤道横穿厄瓜多尔北部,位于热带,根据河流流向判断中部地区地势高,气候凉爽,适宜居住,所以厄瓜多尔一半人口居住在中部,降水不是主要因素,中部河网密度小。

]

读“某国某地区人口密度与海拔的相关示意图”,完成3~4题。

3.该图所示最有可能反映的地区是( )

A.四川盆地与青藏高原的过渡地带

B.恒河平原与喜马拉雅山的过渡地带

C.亚马孙平原与巴西高原的过渡地带

D.刚果盆地与东非高原的过渡地带

4.该地区海拔500米以下地区人口密度低的原因是( )

A.气候湿热,不适宜人类居住

B.地势低平,洪涝灾害频繁

C.峡谷地带,交通不便

D.气候干燥,水源缺乏

3.D

4.A[第3题,从图中可以看出,人口密度最大的地方位于海拔 1 000~1 500米之间,东非高原与刚果盆地的过渡地带,因位于赤道附近,人口主要分布在海拔1 000~1 500米之间的东非高原上。

四川盆地海拔在200~500米左右,恒河平原在200米以下,巴西高原低于1 000米。

第4题,该地区500米以下地区位于刚果盆地,因位于赤道附近,加上海拔低,气候过于湿热,自然条件恶劣,不适宜人类居住。

]

下图是我国基于密度分级的人口—面积比重图。

读图完成5~6题。

5.图中显示( )

A.我国绝大部分地区为人口密度高值区

B.我国人口集中分布在人口密度高值区

C.人口集中分布在人口密度为100~150人/平方千米的地区

D.人口密度越大,其所占的人口比重也越大

6.图中K处最可能位于( )

A.长江三角洲B.黄土高原

C.四川盆地D.东北平原

5.B

6.A[第5题,图示信息显示我国人口主要集中于人口密度高值区,这些地区占总面积的比重较小。

第6题,图中K处占全国总面积的比重小,但人口比重相对较大,人口稠密,长江三角洲与之相符。

]

地形起伏度指在一个特定的区域内,最高点与最低点海拔的差值(数值为相对值,数值越大表示地形起伏越明显)。

下面两图分别为我国沿某经线的地形起伏度和我国不同地形起伏度上人口的累积分布示意图。

读图,回答7~8题。

7.①地形区为( )

A.青藏高原B.四川盆地

C.黄土高原D.东南丘陵

8.下列关于我国人口分布的叙述,正确的是( )

A.地形起伏度越大,分布的人口越多

B.②地区人口空间分布比较均衡

C.地形起伏度1~2地区分布的人口达20%

D.地形起伏度1以下地区人口超过80%

7.A8.D[第7题,图中①地形区地形起伏较小,在相应纬度处我国东部地区多低山丘陵,地形起伏大。

青藏高原上地形起伏小,有“远看是山,近看是川”之说。

A正确。

第8题,读图中信息可知,在地形起伏度小于1的地区,集中了我国全部人口的85%。

D正确。

] 9.读下面的图表,回答问题。

图1 干旱地区人口分布图2 人口分布随海拔的变化

表环境温度对人体的影响

生命障碍不利高温高温舒适低温不利低温冷金属粘皮>49 ℃>29 ℃>24 ℃(21±3) ℃<18 ℃<10 ℃<-20 ℃

________和________。

(2)由表中信息可知世界人口最集中的温度带是______________________。

(3)图2中人口集中分布在海拔为0~200米地区的原因是:①________;②________;

③________。

(4)上述自然因素往往通过对人口________的影响来影响人口数量的变化,同时又通过人口分布来影响________的形成和发展。

【解析】本题通过对图表的分析得出相关结论,既考查学生分析图表的能力,又考查学生对相关知识的掌握情况。

水源、地形、气候是影响人口分布的主要自然因素;世界人口最集中的温度带是温带和亚热带;人口集中分布在平原地区的原因有地形平坦、土壤肥沃、交通便利等;自然因素主要通过对人口增长的影响来影响人口数量;自然条件好的地区人口密集,有利于城市的形成和发展。

【答案】(1)水源地形气候

(2)温带和亚热带

(3)地形平坦土壤肥沃交通便利

(4)增长城市

[冲A挑战练]

下面的两幅图表示我国的人口密度与海拔和年降水量之间的对应关系。

读图,回答10~12题。

10.下列关于两图的解读,正确的是( )

①左图中的纵坐标为海拔,右图中的纵坐标为人口密度

②两图的纵坐标都为人口密度③左图中的横坐标为海拔,右图中的横坐标为年降水量④左图中的横坐标为年降水量,右图中的横坐标为海拔

A.①② B.②③

C.①④D.②④

11.两幅图所表示的论断正确的是( )

①随海拔升高,人口密度均匀递减②随着年降水量减少,人口密度均匀增加③在1 000米以下随海拔升高,人口密度降低;1 000米以上人口密度降速变慢④在1 000毫米以下随年降水量增加,人口密度提高;1 000毫米以上增速变慢

A.①②B.②③

C.③④D.①④

12.下列关于图中各点的说法,正确的是( )

①图中A点可能位于青藏高原某地②图中C点可能位于四川盆地③图中E点可能位于塔克拉玛干沙漠④图中D点可能位于东北平原

A.①③B.②③

C.①④D.②④

10.B11.C12.A[第10题,人口分布受地形、气候等因素的影响,平原地区人口密度较大,降水适中的地区人口密度比气候干旱的地区大。

人口密度除城市外,绝大部分地区很难超过1 000人/千米2,所以两图的纵坐标均表示人口密度,左图的横坐标为海拔,右图的横坐标为降水量。

第11题,认真读图,可以看出人口密度随海拔升高而降低,但在1 000米以上,降低速度减慢;人口密度随年降水量的增多而升高,但在1 000毫米以上增速减慢。

第12题,青藏高原平均海拔在4 000米以上,人口密度很低,A点符合;四川盆地位于地势的第二级阶梯,平均海拔较高,C点不符合;塔克拉玛干沙漠降水很少,人口密度也很低,E点符合;东北平原年降水量多为400~800毫米,D点不符合。

]

13.读图1、图2,回答下列问题。

图1 我国东、中、西部人口密度对比(1990年)

图2 我国东、中、西部人口密度对比(2000年)

(1)我国人口分布有何差异?产生的原因是什么?

(2)对比两图,与1990年相比,2000年我国西部地区人口增长状况是怎样的?中部和东部地区人口增长状况如何?其原因分别是什么?

(3)影响人口分布的主要因素是否随历史发展一成不变?为什么?

【解析】第(1)题,由图1、图2东、中、西部地带的人口密度的数值大小可知,我

国东部地区人口稠密,西部地区人口稀疏,差异产生的原因主要由东、中、西部地带自然条件和社会经济条件的差异造成的。

第(2)题,通过图1、图2两幅图中东、中、西部地带人口密度数值的比较可知,西部地区人口减少,中部地区人口增加,东部地区人口增长迅速,这主要是由于外来人口的迁入造成的。

第(3)题,影响人口分布的主要因素在不同时期是不同的,在原始采猎时期,自然因素是主要因素,随着生产力水平的提高,自然因素的影响逐渐降低,社会经济的影响逐渐增强,现代工业文明时期主要为社会经济因素。

【答案】(1)东部地区人口稠密,西部地区人口稀疏。

东部地区自然条件优越,经济发达,交通便利;西部地区自然条件差,经济落后,交通闭塞。

(2)西部地区人口呈负增长,主要是人口向中、东部地区迁移所致。

中部地区人口增加,东部地区人口增长较快,原因是自然条件优越,经济发达,吸引大量外地人口迁入,人口总量大为增加。

(3)不是。

原始采集渔猎时期主要为自然因素,现代工业文明时期主要为社会经济因素。