《中外经济文化交流》教案02

唐朝的中外文化交流精品教案

第4课唐朝的中外文化交流课标要求以鉴真东渡、玄奘西行等史实为例,说明唐代中外文化交流的发展。

教学目标1.了解遣唐使、鉴真东渡、唐与新罗的交往、玄奘西行取经的史实,思考并认识外交的开放与唐朝国力强盛之间的关系。

2.通过识读《日本奈良唐招提寺内鉴真像》《玄奘西行与回国路线图》,获取有效历史信息,感知唐代中外文化交流的发展。

3.学习鉴真矢志不渝东渡日本传播文化的毅力、玄奘西行译经追求真知的精神;感受开放交流包容吸收外来文化对世界的作用。

教学重、难点1.教学重点了解遣唐使、鉴真东渡、唐与新罗的交往、玄奘西行取经的史实。

2.教学难点认识外交的开放与唐朝国力强盛之间的关系。

知识讲解:三、玄奘西行1. 目的通过史料讲述玄奘西行的目的。

学生通过教师的讲解和阅读教材了解玄奘西行的目的。

通过参与课堂,提升分析材料的能力,同时拓展知识面。

2. 概况通过玄奘西行动画示意图,讲述玄奘西行的概况(时间、遇到的困难、取得的成就等),帮助学生整体了解其过程。

学生通过教师的讲解,了解玄奘西行的概况。

通过阅读材料,提升概括和分析材料的能力。

3. 贡献教师通过史料和图片资料,讲述玄奘的贡献。

学生根据材料积极思考并聆听教师到讲解。

通过阅读材料和聆听讲解,提升概括和分析材料的能力,拓展知识面。

合作探究:对比鉴真东渡和玄奘西行这两件事的异同。

教师通过表格的形式,帮助学生回忆所学,进而比较其异同点。

学生回忆所学,并积极思考回答。

想一想:探究唐朝对外交流繁荣的原因和启示?教师通过史料和地图资料,讲述唐朝对外交流频繁的原因以及给我们的启发。

学生根据材料积极思考并聆听教师到讲解。

随堂练习1. 《苏幕遮》是唐玄宗时教坊曲名,来自西域。

本意是波斯人的围巾,唐朝时用作宫廷歌舞的曲子名,后来演变为长短句的词牌。

这表明当时文化的特点是( B )A.博大精深B.包容并蓄C.影响中外D.历史悠久2.对比图示中的两种钱币,可以认识到( C )A.日本国家缺乏技术创新B.日本铸造工艺优于唐朝C.日本文化受到唐朝影响D.日本全面使用中国汉字唐开元通宝日本和同开珎3. 高僧玄奘和鉴真不忘初心,克服千难万险,终于到达理想的彼岸。

第15课 中外经济文化交流导学案

第15课中外经济文化交流导学案【知识目标】1、知道郑和下西洋、外国贡使制度、传教士与《大清时宪历》的基本概况。

(重点)2、了解明清时期中国与外国经济文化来往的大致路线情况。

3. 了解明清时期的海禁政策(明洪武开始下令,不许民间私自如海通番;永乐以后不太严格;嘉靖时,明廷罢市舶司,封锁港口,销毁船只,禁止下海捕鱼,断绝海上交通;隆庆时,明廷开放海禁,“准贩东西二洋”。

)【知识梳理】概况:1405—1433年间,郑和先后七次下西洋,船队航行于太平洋和印度洋的广大海域之间,到达亚非30多个国家和地区,规模巨大最远郑和下西洋到达非洲东海岸及红海沿岸满载货物馈赠贸路线:从中国东南沿海的刘家港出发,穿越马六甲海峡,横渡印度洋。

意义:郑和远航促进了明朝与亚非国家的经济文化交流。

评价:郑和是我国也是世界历史上伟大的航海家,他7下西洋是世界航海史上的伟大壮举,比欧洲早半个多世纪特点:外国朝贡,中国回赐。

为国朝贡使:衰落:明朝中叶以后。

评价:实质是我国古代王朝大国至上观念的反映来华的时间:开始于明朝万历年间。

来华的目的:在中国境内传教。

外国传教士代表人物:意大利传教士利玛窦是最早来到中国的传教士之一。

《大清时宪历》。

【预习自测】1、从1405—1433年,郑和先后七次率船队出海远航,从中国的东南沿海的出发,穿越,横渡。

最远抵达和到过30多个国家和地区。

2.明朝时,将海洋及沿海各地统称;及统称。

3.郑和远航了。

4.对外国贡品的,以及对贡使附载商货的,加重了明朝的财政负担,明朝以后,外国贡使制度逐渐衰落下去。

5.意大利传教士,是最早来到中国的外国传教士之一。

【拓展练习】1、郑和能够七下西洋的最根本的条件是﹙﹚A、明朝国力雄厚B、船队配有航海图和罗盘针C 明朝航海技术十分先进D、郑和本人具有勇于开拓的精神2、郑和下西洋的出发点与最远到达的地点分别是﹙﹚A、福州印度半岛B、刘家港印度洋上的波斯湾C、福州非洲东海岸和红海沿岸D、刘家港非洲东海岸和红海沿岸3、郑和下西洋的历史意义不包括﹙﹚A、是世界航海史上的壮举B、促进南洋地区社会经济的发展C、促进了明朝对外贸易的繁荣D、加强了中国和亚非各国的友好往来和经济交流。

中外经济文化交流2教学课件ppt

18.君子坦荡荡,小人长戚戚。 ——《论语》 译:君子心胸开朗,思想上坦率洁净,外貌动作也显得十分舒畅安定。小人心里欲念太多,心理负担很重,就常忧虑、担心,外貌、动作也显得忐忑不安,常是坐不定,站不稳的样子。

大号宝船长 151.8米。宽 61.6米

旗舰100吨, 120吨、100吨 长24.5米,宽6 、50吨 米,其他两舰 50吨,40吨。

明朝的贸易主要来自海上。外国贡使制 度是明朝与外国贸易的主要形式。规定如下:

一、以外国朝贡,中国回赐的方式进行。

二、对海外诸国朝贡有严格限制。 三、明朝回赐远远超出所接受的贡品。

3.见善如不及,见不善如探汤。 ——《论语》 译:见到好的人,生怕来不及向他学习,见到好的事,生怕迟了就做不了。看到了恶人、坏事,就像是接触到热得发烫的水一样,要立刻离开,避得远远的。

4.躬自厚而薄责于人,则远怨矣。 ——《论语》 译:干活抢重的,有过失主动承担主要责任是“躬自厚”,对别人多谅解多宽容,是“薄责于人”,这样的话,就不会互相怨恨。

莎士比亚

70、当一切似乎毫无希望时,我看着切石工人在他的石头上,敲击了上百次,而不见任何裂痕出现。但在第一百零一次时,石头被劈成两半。我体会到,到,并非那一击,而是前面的敲打使它裂开。 贾柯•瑞斯

名人名言激励励志名言名语名句100句(励志古诗词篇,附出处) 71、瓜是长大在营养肥料里的最甜,天才是长在恶性土壤中的最好。

7.己所不欲,勿施于人。 ——《论语》 译:自己不想要的(痛苦、灾难、祸事……),就不要把它强加到别人身上去。

8.当仁,不让于师。 ——《论语》 译:遇到应该做的好事,不能犹豫不决,即使老师在一旁,也应该抢着去做。后发展为成语“当仁不让”。

第15课《中外经济文化交流》说课教案

第15课《中外经济文化交流》说课教案今天我说的课题是《中外经济文化交流》,教材内容在新编初中历史课程第二册第十五课。

首先谈一下我对教材的认识:一、教材分析:《中外经济文化交流》是中国历史第二册第三单元中的一课。

它在本单元中占有重要地位,介绍了明清时期我国的对外关系,重点是中外经济文化方面的交流。

一方面介绍中国古代著名航海家郑和下西洋,另一方面,又介绍涌进来的大量外国贡使和西方传教士,由此形成了中外交往的活跃局面;并且教材内容也体现了本套课程编写思想的转变——从便于教向便于学的教育思想的转变,让学生在学习过程中自主学习与探究,得出结论。

二、学生情况分析:学生在前面已接触过中外交流的历史,基本掌握了记忆、分析、比较等历史学习的基本技能和方法,但还有待于进一步提高。

同时初中一年级学生的生理心理特点及知识水平决定了他们易于形成对事物的感性认识,并且对事物的认识开始由感性阶段向理性阶段过渡。

三、教学目标:依据《课程标准》的要求,结合教材及其学生的特点,制定以下教学目标:1、知识目标:了解郑和下西洋的过程,郑和远航的重大意义,外国贡使与明朝的关系,西方传教士来华传教及《大清时宪历》等基本史实。

2、能力目标:通过本课学习,培养学生的识图能力、观察和分析图片及史料的能力。

通过分析传教士来华的作用,培养学生综合分析历史问题的能力。

3、情感态度与价值观目标:通过郑和远航的盛况所体现的我国古代造船业、航海技术在世界的先进地位,以及郑和远航增进我国同亚非各国的友谊这些史实,增加学生的民族自信心和自豪感。

通过对郑和下西洋等事件的学习,除可向学生进行传统的爱国主义教育外,还可引导学生发现郑和这位历史人物的人格魅力,帮助学生形成正确的人生观和健全的人格。

四、教学重点、难点:根据以上对教材、学生实际情况和教学目标的分析,我确定了如下重点和难点。

1、郑和下西洋重点2、传教士与《大清时宪历》难点:外国贡使。

五、教学方法及教学手段:为适应当今历史课程改革的需要,在课改基本理念的指导下,我主要采用以下教学方法:1、采用自学研讨式教学法为主,结合纲要图示法、阅读分析、模拟表演及讲解法。

部编版七年级历史下册第4课《唐朝的中外文化交流》优质教案

第4课唐朝的中外文化交流知识与技能了解隋唐时期对外交往的范围、日本派往中国的遣唐使与唐文化对日本产生的深远影响、鉴真东渡日本、隋唐与新罗的频繁的来往、唐玄奘西游取经等史实。

过程与方法1.通过列表比较鉴真东渡与玄奘西行的异同,学习运用列表的方法来归纳知识。

2.通过阅读史料,培养从历史材料中获取有效信息的能力。

情感、态度与价值观通过学习鉴真东渡日本、玄奘天竺取经的史实,引导学生学习他们为弘扬中华文化而不畏艰险、勇于开拓的精神。

通过本课的学习,认识到唐朝的经济、文化对日本等国产生了巨大影响。

唐朝在频繁的对外交往中,进一步促进了自身经济、文化的发展,从而形成对祖国历史与文化的认同感。

重点唐朝对外交通发达;唐朝和朝鲜;日本、天竺的友好关系。

难点唐朝对外交往的条件及与各国的相互影响。

鉴真图像、玄奘画像、相关史料、PPT课件。

●导入新课【导入一】唐朝的繁盛吸引了世界各地的人们漂洋过海、不远万里来到中国,唐朝自身也以博大的胸怀兼容并蓄外来文化的精华。

你喜欢看《西游记》吗?你一定知道孙悟空保护唐僧前往西天取经的故事吧!其实,孙悟空、猪八戒、沙和尚都是作者虚构出来的,只有唐僧在历史上确有其人。

自主探究:《西游记》中关于唐僧的描述与历史上的真人真事又有哪些不同呢?你想了解鉴真东渡真实而又神奇的事迹吗?●新课讲解一、遣唐使与鉴真东渡1.学生阅读教材第19页“遣唐使”一目的内容,思考下列问题:(1)什么叫遣唐使?(2)为什么日本要派遣唐使来中国?(3)日本共派遣唐使多少次?(4)遣唐使给日本带来了什么?学生回答:(1)唐朝时期,日本派遣使节来到中国进行学习交流,当时称为“遣唐使”。

(2)为了学习中国的先进文化。

(3)日本派出的遣唐使有十几批。

(4)他们把唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响。

当时的日本人对中国的评价是“大唐国者,法式备定,珍国也,常须达”。

日本正值“大化改新”后,开始从奴隶社会向封建社会过渡,唐朝封建经济高度发展,自然吸引了日本的注意力。

2022-2023学年高中政治统编版必修四8-2 文化交流与文化交融 第2课时 教案

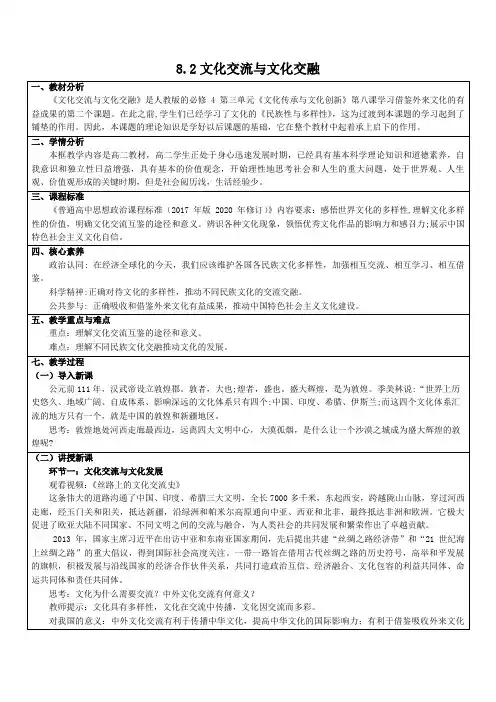

8.2文化交流与文化交融

油画的人物肖像、风景等为绣稿,吸收其用光、用色和明暗关系等技法,使得绣品立体感强、生动逼真,典型地体现了东西方艺术的结合。

结合材料,说说文化交融与文化发展的关系。

1.文化交融的必要性

文化交融推动文化的发展。

文化因交流而多彩,文化因交融而丰富。

一个民族的文化成就,既是本民族人民劳动智慧的结晶,也融入了其他民族文化的有益成果;它不仅属于这个民族,而且属于整个世界。

探究分享:沈绣中西结合的典范

2.文化交融的意义

对本国而言:人类正是通过文化交融,积极借鉴别国别民族思想文化的长处和精华,才为本国本民族文化的丰富发展汲取丰富营养,增强本国本民族文化的自尊、自信、自立,也为世界文化发展繁荣作出了贡献。

(怎样交融) 对世界而言:推进人类文化交融,是让世界变得更加美丽、各国人民生活得更加美好的必由之路。

总结:文化交流与文化交融区别与联系

观看视频:春节是中华民族的,也是世界的。

正确理解世界文化与民族文化的关系。

八、教学板书。

统编版选择性必修3《文化交流与传播》 第2课 《中华文化的世界意义》教学案(word版)

2021高中部编版历史新教材选择性必修3《文化交流与传播》课时教学案学案编订人审核人使用时间A.“西学东渐”成果斐然B.启蒙运动汲取东方营养C.“中学西传”成为主流D.文艺复兴借鉴中国文明7.17世纪来华传教士曾将《论语》《大学》等译为拉丁文在欧洲出版,19世纪中期传教士理雅各又将多部儒家经典译成英文,在西方引起轰动。

这表明( )A.儒家思想被西方学者普遍接受B.中国传统文化在西方引起关注C.中西文化交流限于传教士之间D.儒家思想推动了西方政治革命8.下图为著名画家吴道子的《送子天王图》(又名《释迦降生图》)局部,描绘了释迦牟尼降生后,其父净饭王和摩耶夫人抱着他去向诸神礼拜的景象。

它( )A.反映了佛教传入中国时的盛况B.展现了魏晋以来佛教传播的趋势C.说明了古代绘画以宗教题材为主D.印证了唐代佛教中国化的态势9.《天工开物》收载了倭缎织造法,朝鲜及西洋棉布染整法,红夷炮、佛朗机冶铸法,日本与朝鲜海船的制造法等自国外传来的技术。

这说明当时( )A.中外科技融合推动近代科学产生B.工艺技术成果反映工业革命成就C.传统科技发达推动世界文明交流D.海外技术传入丰富国人科学认知10.从晚清到民国初期,中国文化启蒙运动由追求“富国强兵”,到“兴民权”“开民智”,再到改造国民性和全面的文化更新。

这一演变( )A.说明启蒙思想内涵不断深化B.得益于资产阶级的大力宣传C.遵循不断完善传统文化方针D.推动了制度层面的真正转型11.近代前期,林则徐、魏源高举“经世致用”旗帜以求纾解民困、匡时济世的良策,洋务派提出的“中体西用”仍受当时盛行的“经世致用”思想影响;梁启超在《古议院考》中强调中国古代早有“议院”,只是被后来的“民贼”湮没。

这表明近代前期的中国( )A.强国御侮的探索深受传统文化影响B.传统文化的内涵进一步丰富发展C.西学传播彻底瓦解了传统思想观念D.“托古改制”是历史的必然选择12.观察下图并结合所学知识,判断下列关于明末清初东西文化交汇的表述,正确的是( )《农政全书》书影利玛窦与徐光启画像A.为中国传统科技注入新的生机B.儒学与基督教在中国融为一体C.西学东渐开启中国近代化进程D.开始介绍并传播西方民主思想13.2015年10月,韩国申报的《儒教雕版印刷木刻板》成功入选联合国教科文组织的《世界记忆名录》,这是朝鲜李氏王朝时期一系列儒家学说相关作品的雕版印刷木刻板。

部编版七年级历史下册《唐朝的中外文化交流》

鉴真东渡日本

鉴真盲目航东海 一片精诚照太清 舍己为人传道义 唐风洋溢奈良城

——郭沫若

鉴真东渡对日本 的有怎样的影响?

鉴真准备东渡

他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文 学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流 作出了卓越的贡献。

“玄奘西行”“鉴真东渡”对比表

目的 到达地方

玄奘西行 学习佛经 天竺

4. 2015年5月,印度总理莫迪访问中国,中印关系得到进一步发展。追

溯到唐朝,为中印文化交流作出贡献的人物是( )

A.张骞

B.鉴真

C.玄奘

D.班禅

5. 玄奘西行是古代中印两国人民友好交往见证,他游学、研习内容主要

涉及的宗教是( )

A.基督教

B.伊斯兰教

C.道教

D.佛教

6、下列内容,哪些是鉴真和玄奘的共同之处 ( )

3. 材料一:大唐国者,法式备定,珍国也,常须达。 ——《日本书纪》

材料二:隋唐对外交往活跃……唐政府鼓励各国商人到中国贸易, 允许他们长期居住。 ——《中国历史》七年级下册

材料三:

唐朝对外交通路线图

为什么唐朝时对外交往如此广泛和活跃呢?

①国力强盛,经济文化都处于当时世界领先地位,对各国产 生了巨大的吸引力; ②实行对外开放政策,给各国友好交流提供了机会。 ③海陆交通发达,给各国友好往来提供了条件。

玄奘西行

玄奘是身负背篓的 行脚僧,身穿和尚服, 脚着草鞋,戴着大耳环, 胸前挂念珠,左手经卷, 右手拿拂尘。

玄奘像

玄奘西行

1.玄奘西游的时间是? 贞观初年

2.玄奘为什么要 西行,前往天竺?

佛经中有些疑难 问题,众说纷纭, 难得定论。

3、玄奘在哪些领域里做出了杰出贡献?

《唐朝的中外文化交流》教案

《唐朝的中外文化交流》名师教案一、课标内容以鉴真东渡、玄奘西行等史实为例,说明中外文化交流的发展。

二、学情分析7年级的学生通过影视资料,小说等文学作品,对唐三藏或多或少的有所了解,但是小说中的人物毕竟和历史上的真实人物不同,教师在授课过程中要注意引导学生分析小说与史实的区别。

另外、鉴真东渡和玄奘西行的贡献及优秀品质是本节课的重点,教师让学生参与讲、听故事的过程中,感受他们的优秀品质。

三、教材分析本课主要学习遣唐使和鉴真东渡、唐与新罗的关系和玄奘西行。

三部分内容中,既有外国学习中国文化的事例,也有中国学习外国文化的事例。

遣唐使、鉴真东渡从不同角度叙述了中日文化交流的情况,唐与新罗的关系介绍了新罗与唐朝政治、科技、文化的交流,玄奘西行则介绍了中印文化交流。

学习这三部分内容,目的是了解唐朝时期中外文化交流的基本情况。

四、教学目标1核心素养:历史学科五大核心素养分别是唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀。

本课教学活动主要通过自主学习、搜集资料、课堂探究讨论的方式,进行问题探究教学,以此培养学生历史解释、家国情怀的核心素养。

2学习目标目标1:结合电子教材或者教材,完成自学检测试题,识记遣唐使、鉴真东渡、唐与新罗的关系、玄奘西行的基本史实。

目标2:比较鉴真东渡和玄奘西行的相同点,并分析从他们身上学到的精神。

(重点)目标3:通过了解这些史实,思考并认识外交的开放与唐朝国力强盛之间的关系。

(重难点)五、教学活动1课堂导入师:播放歌曲《敢问路在何方》这首片尾曲同学们都听过吗,它讲述了一个什么样的故事,这个故事在历史中真实存在吗,带着这些问题,让我们一起进入今天的学习,来寻找答案吧!2讲授新课出示学习目标,指引学生学习。

(1)自主学习出示任务:任务一:【自学识记】结合电子教材或者教材,完成自学检测试题,识记遣唐使、鉴真东渡、唐与新罗的关系、玄奘西行的基本史实。

反馈指导:学生自主学习,教师巡视,并结合授课端——课前预习——《唐朝的中外文化交流》导学任务单,任务一,《唐朝的中外文化交流》自学检测,答案解析,处理学生自主学习反馈问题。

《唐朝的中外文化交流》教学设计2

《唐朝的中外文化交流》教学设计2

讲授法、史料研习、课堂讲授与教材阅读相结合

板书设计

教学过程

教学环节教师活动学生活动设计意图

导入新课[呈现诗词]

九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒。

——唐·王维《和贾至舍人早朝大明宫之作》

[教师讲述]

上课之前呢,我们先来看两句诗。

这是唐代诗人

王维的代表作之一。

我们一起来读一读。

“九天

阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒。

”这两句诗是什

么意思呢?意思就是说:九重的皇宫打开了金红

宫门,万国的使臣都躬身朝拜皇帝。

这两句诗,

虽有一定的文学渲染成分,但也在一定程度上反

映了当时唐朝时期各方来唐的盛况。

的确,唐朝

时期,由于自身的繁荣,加上唐朝实行开明的民

族政策,对外交往十分活跃,吸引了来自世界各

国的人们来到大唐。

可以说,这一时期,世界在

走向大唐,同时,大唐也在走向世界。

请大家把

书翻到第19页,今天我们一起学习第四课:“走

向世界的大唐——唐朝的中外文化交流”,一起

去感受下唐朝的中外文化交流盛况。

阅读古诗,跟随教师

的讲述,体会唐朝万

国来朝的盛况

通过诗词

导入,营

造本课的

学习氛

围,教师

开篇点

题,明确

本课学习

主题。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第15课中外经济文化交流

一、教学目标:

(一)知识与能力:知道郑和下西洋、外国贡使制度、传教士与《大清时宪历》的基本情况,了解明清时期中国与外国经济文化交流的来往路线的大致情况。

(二)过程与方法:结合地图,弄清西洋的概念,完成郑和下西洋盛况表,并与同一时期欧洲航海家的航海活动作一简单比较,认识郑和下西洋是世界航海史上的壮举。

(三)情感与态度:郑和下西洋是我国航海世上的壮举,对促进我国与亚非国家的经济文化交流起了重大作用。

认识外国贡使制度是明朝大国至上的一种反映。

认识利玛窦等人来华的主要目的是传教,为了便于传教也带来了西方的科学技术。

二、教学重难点

1重点:郑和下xx

2难点:xxxx使制度衰落的原因

三、教学方法:

分组讨论法、问题探究法

四、教学设计:

(一)、导入新课:

明朝早期,经济发达,国力强盛,中外经济文化交流相对活跃和频繁,其中,郑和下西洋就

是一个最好的例证,外国贡使制度也说明了这一点。

(二)、郑和下xx:

提出问题,学生看书,xx共同解决:

1、“西洋”指哪里?(学生看课本注释)明朝时,将今南海以西的海洋及沿海各地,统称为西洋;南海东部及其附近诸岛,通称为为东洋。

2、郑和下西洋的条件:(学生讨论,教师总结)明朝前期,社会经济繁荣,国家强盛,我国的造船技术进步,指南针的发明及其应用于航海事业等,为郑和下西洋提供了物质技术条件。

3、郑和下西洋的目的:为了加强同海外各国的联系,明成祖派郑和出使西洋。

4、谁能介绍一下郑和的生平?(学生概述)

5、读《郑和下西洋路线图》,说出郑和下西洋的时间、次数、航线、规模、意义。

6、根据课文内容和宝船模型,就郑和下西洋的基本概况归纳制作一个表格。

7、教师提供欧洲新航路开辟时哥伦布等远航的情况,与郑和远航对比,然后谈谈自己的感受附:哥伦布、达·伽马等人的远洋航行

(三)、xxxx使:

1、外国贡使制度有什么特点?(师生归纳)一是以外国朝贡,中国回赐的方式进行。

二是对海外诸国朝贡严格限制,如发放贡舶“勘合”凭证,规定朝贡期限、贡舶停港、贡货贡员及贡使进京的路线,手续极其烦琐等。

三是明朝回赐远远超出所接受的贡物,并对贡使附载商货的超值收购。

2、外国贡使制度的衰落与评价:衰落原因:超值回赐与超值收购,加重了明朝的财政负担。

明中期以后逐渐衰败导致这一制度无法继续。

评价:外国贡使制度实质是中国古代王朝大国至上观念的切实反映。

能以外国贡使制度形式进行适当的贸易往来,对保持中外经济文化的交流和交往是有益的,本着“怀柔远人”的精神,对加强与外国的正常外交关系也是有益的,但知识这是建立在巨额的经济

支出前提之下的,不仅没有达到正常的贸易交往,而且加重了明朝的财政负担。

(四)、传教士与《大清时宪历》:

1、传教士来华的目的:传教士是跟随殖民者之后来到中国的,对他们的活动要具体分析。

他们为了在中国传教,采用了一系列有效的方式,同时传入西方科学知识,其中,利玛窦是典型的代表。

(结合小字介绍利玛窦。

2、指导学生明确制定《大清时宪历》的相关情况:以明末徐光启主持修订的新历法为基础;这部历法的制定者是传教士汤若望等人;康熙帝予以承认和颁布。

3、学生看课本小字关于康熙的介绍,思考课本91页课外学史。

五、作业设计:

1、画出郑和下西洋盛况表,说说那些因素使我国的航海事业由辉煌逐渐走向衰落?

2、假如你是明朝统治者,对外国贡使你会采取那些措施?

3、西方传教士为什么来华?带来了那些影响?

六、课堂小结:

本课通过郑和下西洋、外国贡使、外国传教士与《大清时宪历》的内容,反映了明朝和清朝

初期的中外经济文化交流由兴盛到衰弱的过程。

明代初期及明末清初,中外经济文化交流尚能进行,其中,郑和下西洋可以说是中国与外部世界交流的一个高潮。

而明清时期的对外关系,总体上是封闭的,我们称之为闭关锁国。

这就是下节课我们要学习的内容。

七、板书设计

中外经济文化交流

一、郑和下xx(出)

二、xxxx使(进)

三、xx传教士(进)。