关于中国历史上的人口统计

中国历史上的人口数量变迁考

历史上,中国人口知多少?其实我们现在所说的中国历史,基本上是以中原王朝的统治作为“正统”来讲述的历史,这样的历史才叫中国历史,非中原王朝一般不计入中国历史的“主流”之中,比如匈奴,一个从春秋战国开始,和中原王朝做对了几百年,令中原几个朝代无奈采取以“女人换和平”的强悍民族,在司马迁的《史记》中别说最高级别的“本纪”,连个“世家”都没混出来,只争到了一个“列传”这样的最低地位,不能不说是一种悲哀。

和匈奴同样命运的还有突厥、契丹、金国、西夏等等,他们并没有自己的历史,也进入不了中国历史。

这就是中国历史上所谓的“得中原者得天下”说法的由来。

无论是北方的“完颜”还是蒙古草原上的“可汗”,你再牛,没拿到中原大地的统治权,中国历史的三明治里就没有你的份。

所以,中国历史上各朝各代,从夏朝开始,由于控制的地域不同,所以很难说清各个历史时期中国的人口数量。

在历史上,朝代的更迭几乎无一例外的都伴有战争,无数生命死于惨烈的战场,使人口锐减,有时,又由于民族的大融合,使合并后的朝代人口增加,比如元朝,蒙古族灭金夏和大宋,使原来属于三个国家的人口数量合并为一个国家,这样,统计原来那个所谓的正统王朝的人口作为历史上的中国人口就没有实际意义了,因此,要说清现代意义上的中国历朝历代人口数量,显然不现实,再加上历史上无论那个朝代,都没有设置像今天“国家统计局”这样叫人怀疑的“权威”机构,全靠民间的努力做人口普查,所以要拿出一个可靠的数据根本不靠谱,因此说,中国历史上的人口数量变迁永远都是一笔糊涂账。

虽然是一笔糊涂账,但还是有人不辞辛劳的在做这项工作,比如东汉的皇甫谧等。

他们的数字虽然不是精确数字,但也不是天方夜谭的瞎编乱造,虽然有出入,但还是比较接近实际,具有一定的可信度的。

据皇甫谧《帝王世纪》考证,夏朝开始时期的约公元前2070年左右,“及禹平水土,……是以其时九州岛之地......民口千三百五十五万三千九百二十三人”,就是说打从大禹治水,天下太平以后,大禹的夏朝,人口约1355万,这个数字大概没有计算今天云贵和湘粤闽等当时是偏远地区的少数民族。

中国统计学历史

中国统计学历史中国的统计学历史可以追溯到古代,但正式的统计学方法在现代化过程中才开始出现。

以下是关于中国统计学历史的一些重要事件和发展。

1. 古代统计方法古代统计法主要以临时或周期性的人口普查为主,以测量和管理土地和财富为目的。

这样的普查并没有引导社会科学的发展,因为没有理论框架来解释普查数据。

2. 中国近代统计学的起源在1860年代,清政府开始注意到统计学在现代化国家的作用,并设立“从政堂”来统计资料,并且在传教士的帮助下,引进了欧洲的统计知识。

在20世纪初,中国的统计学家也开始发表关于农村、人口和一些工业统计方面的文章。

3. 宪政时期的统计学宪政时期(1912-1949)是中国统计学发展的一个新阶段。

1912年,中华民国成立后,政府开始了更加有组织和系统的统计工作。

政府成立了全国性的统计机构,以及一些地方政府也开始自己的统计工作。

4. 中华人民共和国成立后的发展中华人民共和国成立后,在计划经济体制下,政府的统计工作得到巨大的推进。

国家统计工作日益完善,统计法规、统计制度和相关软件的开发日趋成熟。

公共安全、环境、文化、旅游和社会保障等领域的统计逐步得到了更加细致的统计工作。

中国现代统计学的新趋势已经出现。

在全球化背景下,中国面临着更复杂的社会经济问题。

统计方法需要不断创新,以满足社会的需求。

新的趋势包括使用更多的大数据分析、引入智能科技和使用更多的机器学习算法等。

总的来说,中国的统计学历史经历了从最简单的人口普查到现代化的统计体系的发展过程,并在过程中取得了很大的进步。

随着全球社会的不断变化和发展,中国统计学也将不断适应新的环境,并展示一种现代化且有影响力的前景。

中国古代人口管理

一.中国古代人口管理概况中国有文字记载历史的年代,已进入了奴隶制时代。

约公元前21世纪前夏王朝建立的时候,中国的人口管理就已经产生并开始形成制度。

夏朝留下的部分人口数字和井田农作制资料表明,当时已有人口统计和人口调配活动。

到了殷商,人口管理已“有典有册”了。

据史书记载,商朝统治者要求“多子孙甲”,明显反映出增加人口的愿望。

周朝取代商朝后,人口管理法律化。

周朝设有较完备的户籍管理和人口统计制度。

中央专门设置了管理人口的“司民官”,定期向周王禀报人口。

地方官负责日常的人口管理和统计上报事务。

为了增加人口,周朝还专门设置了“媒官”,掌管并促进男婚女嫁。

当时规定“男三十而娶,女二十而嫁”,到此年龄不嫁娶者“官罚”,并禁止同姓为婚,采取“慈幼、养老、赈穷、恤贫、宽疾、安富”等措施,以增加人口数量,提高人口素质。

春秋战国时,一些诸侯国已产生了专门管理人口的法律。

秦国推行“连坐法”加强人口管理。

魏国颁布了《户律》和控制人口逃亡的《奔命律》。

一些国君为了吸引移民,专门颁布了横徕民令》。

秦统一中国后,继续坚持“连坐法”,各种奖励生育和提高人口质量的措施都在实施。

汉朝代替秦朝后,实行“与民生息”政策,人口管理更加法制化,有关人口的法律条文纳入著名的汉《九章律》之中。

到了唐代,统治者已能熟练地运用一系列管理措施调整人口,把人口管理活动与其他社会管理活动有机结合在一起,按人口授田、赋税、治安、决定官僚升降、设置城镇等。

宋、元、明时期,基本上沿袭了唐代的人口管理制度。

但人口太多时,常常依靠自然灾荒和战争自发调节。

尽管一些学者竭力敲响人口警钟,并未引起统治者的重视,以致中国古代一直缺少从减少人口方面规范生育行为的管理措施。

中国古代人口管理总体上反映出了奴隶制和封建制社会特有的人口规律。

人口管理的很多重要方面及其对中国人口变动和人口发展产生的明显效果在世界各国堪称领先水平。

尤为值得重视的方面是户口管理、婚育管理和迁移管理。

二、以统计、赋税、治安为动因的户口管理中国是世界上最早设有户口登记的国家。

中国历史人文地理(下)章节答案

中国历史人文地理(下)复旦大学葛剑雄2018年最新版答案1.1中国人口的來源已完成成绩:100.0分1【单选题】关于中国人口的来源,机械增长是指()。

•A、本地人口出生、死亡的结果•B、外地人口迁入和本地人口死亡的结果•C、外地人口死亡和本地人口迁出的结果•D、外地人口迁入和本地人口迁出的结果我的答案:D得分:25.0分2【多选题】历史上,()曾迁入古代中国的中原地区或今天中国范围。

•A、回鹘•B、高丽•C、契丹•D、昭武九姓我的答案:ABCD得分:25.0分【多选题】根据记载,中国古代的人曾迁往()。

•A、日本•B、东南亚•C、欧洲•D、美洲我的答案:ABCD得分:25.0分4【判断题】根据记载,公元前2世纪左右,乌孙、月支等南迁。

()我的答案:×得分:25.0分1.2人口与户口已完成成绩:100.0分1【单选题】中国历代实际人口与户籍人口对比情况是()。

•A、实际人口大于户籍人口•B、户籍人口大于实际人口•C、实际人口和户籍人口相当•D、实际人口长期是户籍人口的两倍我的答案:A得分:33.3分【判断题】中国古代,兵役制度对户籍登记的影响最大。

()我的答案:×得分:33.3分3【判断题】中国历史上真正符合现代意义上的人口普查最早出现在清朝末年。

()我的答案:√得分:33.4分1.3人口数量变化的特点已完成成绩:100.0分1【单选题】公元初,中国人口的数量大约是()。

•A、2千多万•B、4千多万•C、6千多万•D、8千多万我的答案:C得分:33.3分2【多选题】中国古时人口数量变化的特点,总体而言是增长缓慢,也就是()。

•A、高出生率•B、低死亡率•C、低增长率•D、高死亡率我的答案:ACD得分:33.3分3【判断题】中国古时人口数量变化的特点之一是比较平稳,没有大起大落出现。

()我的答案:×得分:33.4分1.4“两高一低”的原因已完成成绩:100.0分1【单选题】秦国与赵国之间爆发的大规模战役(),秦国战胜赵国,并且坑杀赵国40万降兵而告终。

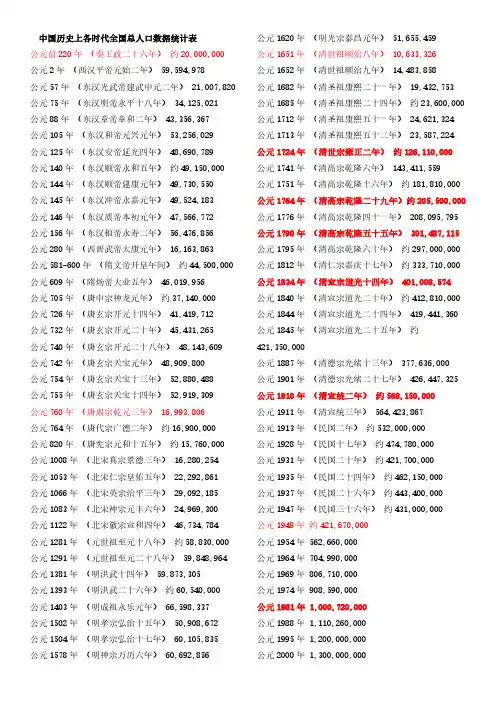

中国历史上各时代全国总人口数据统计表

中国历史上各时代全国总人口数据统计表公元前220年(秦王政二十六年)约20,000,000公元2年(西汉平帝元始二年) 59,594,978公元57年(东汉光武帝建武中元二年) 21,007,820 公元75年(东汉明帝永平十八年) 34,125,021公元88年(东汉章帝章和二年) 43,356,367公元105年(东汉和帝元兴元年) 53,256,029公元125年(东汉安帝延光四年) 48,690,789公元140年(东汉顺帝永和五年)约49,150,000公元144年(东汉顺帝建康元年) 49,730,550公元145年(东汉冲帝永嘉元年) 49,524,183公元146年(东汉质帝本初元年) 47,566,772公元156年(东汉桓帝永寿二年) 56,476,856公元280年(西晋武帝太康元年) 16,163,863公元581-600年(隋文帝开皇年间)约44,500,000 公元609年(隋炀帝大业五年) 46,019,956公元705年(唐中宗神龙元年)约37,140,000公元726年(唐玄宗开元十四年) 41,419,712公元732年(唐玄宗开元二十年) 45,431,265公元740年(唐玄宗开元二十八年) 48,143,609公元742年(唐玄宗天宝元年) 48,909,800公元754年(唐玄宗天宝十三年) 52,880,488公元755年(唐玄宗天宝十四年) 52,919,309公元760年(唐肃宗乾元三年) 16,993,806公元764年(唐代宗广德二年)约16,900,000公元820年(唐宪宗元和十五年)约15,760,000公元1008年(北宋真宗景德三年) 16,280,254公元1053年(北宋仁宗皇佑五年) 22,292,861公元1066年(北宋英宗治平三年) 29,092,185公元1083年(北宋神宗元丰六年) 24,969,300公元1122年(北宋徽宗宣和四年) 46,734,784公元1281年(元世祖至元十八年)约58,830,000 公元1291年(元世祖至元二十八年) 59,848,964公元1381年(明洪武十四年) 59,873,305公元1393年(明洪武二十六年)约60,540,000公元1403年(明成祖永乐元年) 66,598,337公元1502年(明孝宗弘治十五年) 50,908,672公元1504年(明孝宗弘治十七年) 60,105,835公元1578年(明神宗万历六年) 60,692,856 公元1620年(明光宗泰昌元年) 51,655,459公元1651年(清世祖顺治八年) 10,633,326公元1652年(清世祖顺治九年) 14,483,858公元1682年(清圣祖康熙二十一年) 19,432,753公元1685年(清圣祖康熙二十四年)约23,600,000 公元1712年(清圣祖康熙五十一年) 24,621,324公元1713年(清圣祖康熙五十二年) 23,587,224公元1724年(清世宗雍正二年)约126,110,000 公元1741年(清高宗乾隆六年) 143,411,559公元1751年(清高宗乾隆十六年)约181,810,000 公元1764年(清高宗乾隆二十九年)约205,500,000 公元1776年(清高宗乾隆四十一年) 208,095,795 公元1790年(清高宗乾隆五十五年) 301,487,115 公元1795年(清高宗乾隆六十年)约297,000,000 公元1812年(清仁宗嘉庆十七年)约333,710,000 公元1834年(清宣宗道光十四年) 401,008,574公元1840年(清宣宗道光二十年)约412,810,000 公元1844年(清宣宗道光二十四年) 419,441,360 公元1845年(清宣宗道光二十五年)约421,350,000公元1887年(清德宗光绪十三年) 377,636,000公元1901年(清德宗光绪二十七年) 426,447,325 公元1910年(清宣统二年)约568,150,000公元1911年(清宣统三年) 564,423,867公元1913年(民国二年)约532,000,000公元1928年(民国十七年)约474,780,000公元1931年(民国二十年)约421,700,000公元1935年(民国二十四年)约462,150,000公元1937年(民国二十六年)约443,400,000公元1947年(民国三十六年)约431,000,000公元1949年约421,670,000公元1954年 562,660,000公元1964年 704,990,000公元1969年 806,710,000公元1974年 908,590,000公元1981年 1,000,720,000公元1988年 1,110,260,000公元1995年 1,200,000,000公元2000年 1,300,000,000。

人教版历史高三年级《中国古代的人口与人口迁移》教学设计

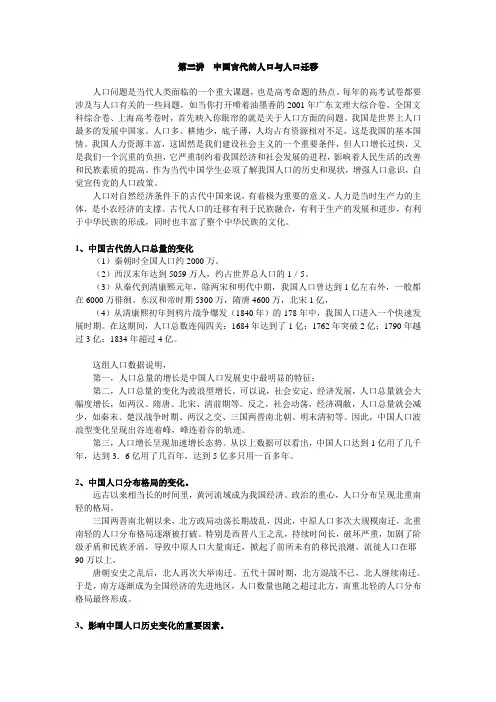

第三讲中国古代的人口与人口迁移人口问题是当代人类面临的一个重大课题,也是高考命题的热点。

每年的高考试卷都要涉及与人口有关的一些问题,如当你打开喷着油墨香的2001年广东文理大综合卷、全国文科综合卷、上海高考卷时,首先映入你眼帘的就是关于人口方面的问题。

我国是世界上人口最多的发展中国家。

人口多、耕地少,底子薄,人均占有资源相对不足,这是我国的基本国情。

我国人力资源丰富,这固然是我们建设社会主义的一个重要条件,但人口增长过快,又是我们一个沉重的负担,它严重制约着我国经济和社会发展的进程,影响着人民生活的改善和民族素质的提高。

作为当代中国学生必须了解我国人口的历史和现状,增强人口意识,自觉宣传党的人口政策。

人口对自然经济条件下的古代中国来说,有着极为重要的意义。

人力是当时生产力的主体,是小农经济的支撑。

古代人口的迁移有利于民族融合,有利于生产的发展和进步,有利于中华民族的形成,同时也丰富了整个中华民族的文化。

1、中国古代的人口总量的变化1)秦朝时全国人口约2000万。

2)西汉末年达到5059万人,约占世界总人口的1/5。

3)从秦代到清康熙元年,除两宋和明代中期,我国人口曾达到1亿左右外,一般都在6000万徘徊。

东汉和帝时期5300万,隋唐4600万,北宋1亿,4)从清康熙初年到鸦片战争爆发(1840年)的178年中,我国人口进入一个快速发展时期。

在这期间,人口总数连闯四关:1684年达到了1亿;1762年突破2亿;1790年越过3亿;1834年超过4亿。

这组人口数据说明,第一,人口总量的增长是中国人口发展史中最明显的特征;第二,人口总量的变化为波浪型增长。

可以说,社会安定、经济发展,人口总量就会大幅度增长,如两汉、隋唐、北宋、清前期等。

反之,社会动荡,经济凋敝,人口总量就会减少,如秦末、楚汉战争时期、两汉之交、三国两晋南北朝、明末清初等。

因此,中国人口波浪型变化呈现出谷连着峰,峰连着谷的轨迹。

第三,人口增长呈现加速增长态势。

中国历史上的人口迁移

中国历史上的人口迁移历史上我国的人口迁移1.“永嘉丧乱”时期发生在西晋永嘉年间,腐朽的统治者对各族人民进行残酷的剥削和压迫,从而使黄河流域广大人民流离失所,被迫大规模迁移到江淮流域(主要是流入江苏、安徽、湖北、四川等地)。

这次南迁人口约90万,使秦汉以来人口分布显著的北多南少格局开始发生变化,南方人口得到较快增加,促进南方经济的迅速发展,这是中国人口分布中心向长江流域转移的一个标志性事件。

2.“安史之乱”时期发生在唐代,约有100万人南迁,从根本上改变了中国人口分布以黄河流域为重心的格局,我国南北人口分布比例第一次达到均衡。

3.“靖康之乱”时期发生在北宋,1125年金灭辽开始南下攻打北宋,黄河流域成为主要战场,每次大的战争都造成黄河流域大量居民向长江流域迁移,主要迁移浙江、江苏、湖北、四川,这是北宋末年人口迁移规模最大的阶段。

4.“金完颜亮”时期1161年金撕毁了与宋的合约,大举南侵,淮河流域成为主要战场,迫使淮河流域的居民南迁到长江流域,主要迁移浙江、江苏、湖南、江西等地。

5.“蒙古兵南侵”时期忽必烈等上汗位后,于1273年出动大批蒙古兵南侵,发动了消灭南宋的战争,主要战场在长江中下游地区,当地居民为躲避战乱大量向珠江流域迁徙,主要迁入广东、广西、福建等地。

6.“走西口、闯关东”时期19世纪后期的旧中国,俄国和日本帝国主义侵入后,两国竞相在东北扩张势力,修筑铁路、掠夺资源,需大批劳动力,迫使华北破产,农民移入东北,尤以山东、河北两省农民最多.1923年-1930年间移入东北达300万人,1937年一年就达到70万人。

此外,西北地区的甘肃、青海、新疆等地,也有很多来自河南、陕西等省的农民。

7.“东南沿海下南洋”时期欧美资本主义侵入东南亚后,为掠夺东南亚资源,招收中国破产农民作为开发殖民地的劳动力资源,并贩卖中国劳工,致使东南亚人口激增。

黄河中下游平原是中华民族的发源地。

从秦汉时期开始,我国人口就由黄河中下游平原向四周扩散,重点是向南方的长江流域和珠江流域扩散。

文史常识16-中国历史上的人口状况

前1144 1375.1((帝王世纪》

前Z}1 244D范文澜《中国通史简编》

2‘5959.5《汉书》地理志

157 5648.7《晋书》地理志

}Z4--- 265 7}7典》卷7

284 161《晋书》地理志

宋朝统一全国,宋太祖建隆三年规定:“县令考课以户口增减为黜陟”,(《宋史·太祖本记》)宋朝英宗在位时,就赐钱20万给一个叫赵高宽的地方官,因他增加人口有功,并给他晋升一级。徽宗政和六年(公元1116年)规定“令佐任内,增收漏户八百户升半年名次,一千五百户免试,三千户减磨勘(考绩)一年,七千户减二年,一万二千户减三年”。(《文献通考·户口考二》)宋真宗景德3年(公元1006年)人口数为1628万,徽宗大观4年(公元1110年)人口数达4673万。十一世纪初期,金人入侵统治黄河流域,南宋迁都临安(今杭州),全国政局又陷于南北对峙。在公元1193-1195年之间,宋金两朝在籍人口合计达7633万。(辽夏的人口数缺,未记在内)

元朝统治中国近90年(公元1279-1368年),在人口政策方面也继续把户口的增减作为对地方官政绩考核和提升奖赏的一个重要标准。元世祖至元28年(公元1291年)全国在籍人口为5984万多人。

明朝统治全国近三百年。统治者为了安抚流民,鼓励垦荒,使民生息和蕃育,在中原地区采用“计民受田”,在北方“召民耕,人给十五亩,蔬地二亩,免租三年”和“额外垦荒者永不起科。”明太祖洪武元年(公元1368年)规定,凡庶人娶妇,男年十六、女年十四以上者并听婚取。太祖洪武14年(公元1381年)全国人口数为5987万。成祖永乐元年(公元1403年)人口数达6659万。整个明代历年在籍人口数字介于5 000-- 6000万之间。

人口数(万人)备’注

中国历史各时期的人口总数,以及占世界人口和GDP的比例

在西汉02年,中国人口达6000万,占世界人口30%,GDP占世界总GDP的40%。

在唐755年,中国人口占世界人口总数比率达35%,GDP占世界总GDP的比例高达50%。

北宋1100年,中国人口占世界人口总数比率一度达40%,是中国占世界人口比例的最高峰值,GDP占世界总GDP的80%左右,为中国历史上经济发展水平在世界比例中的最高峰值。

明1600年,虽然经过元的浩劫,但明朝仍然把中国人口从15%提到到35%,GDP占世界总GDP的40%。

清1850年是19世已中国人口的高峰,占世界人口的百分比达35%左右,GDP占世界的30%。

秦始皇时代的人口总数在2000-3000万之间西汉初的人口估计在1500-1800万之间,在武帝初的元光元年(前134 年)增加到约3600万。

武帝中期开始,人口出现了多年的停滞和负增长,到末年(前87年)下降至3200万。

此后增长恢复,到西汉末年(公元2 年)达到约6000万的高峰。

隋朝人口最多时为5600万,隋末唐初,黄河流域还没有恢复战争的创伤,全国人口不足3000万。

隋唐之际的人口谷底估计在武德五年(624 年),约为2300万。

此后以年平均8 -12‰的增长率增加(包括因自境外迁入而增加的部分),至安史之乱前的755年达到8000-9000万的高峰。

在北宋境内,由初期的约3000万人口增加到了后期(11世已初)的1亿左右西夏和金被蒙古灭后,境内的人口锐减至1000余万,仅及原来的五分之一弱,是中国人口史上罕见的浩劫。

灭南宋14年后的至元二十七年(1290年),元朝境内的人口总数仅6000余万,只有13世已初的一半,元朝的人口峰值估计约8000万明朝的人口不断增长。

经过明朝初年的经济恢复和大规模的移民,14世已末的人口已经回升到7000万以上。

与户口统计数上的停滞和倒退相反,实际人口始终在持续增长,到17世已初突破2亿大关,创造了中国历史上的新记录。

明清之际持续多年的战争,加上天灾人祸,使中国人口第二次遭受巨大的损失。

中国人口史

中国人口史中国是目前世界上人口最多的国家,在历史上中国的人口数量在相当长的时间内占有世界很高的比例。

虽然中国历史上从周宣王时期就有人口调查,在战国前期就有详细的人口统计,可惜文献资料没有流传下来,或由于各种原因的影响,多不完全精确。

但自班固编纂《汉书》开始,之后历代16本正史中的《地理篇》大多有人口记载,均为研究人口变迁的珍贵资料。

人口资料的获得和人口的估算人口资料多见于正史中记录的纳赋人口,但是由于为了逃避赋税等原因,有为数不少的人口并不见于正史的记录,而且有很多和尚道士奴婢部曲等也并不归于此类,造成统计上的偏差。

在战乱当中,国家控制力下降,人口逃逸,所以往往人口数据需要加入估算才更接近于真实。

《国语》记载,周宣王时中国就已进行过人口调查。

但真正详细的人口调查起源于战国初期,但当时的资料并没有流传下来。

估计在战国后期的前230年,根据当时各国兵力及资料推算,中原各国人口总计30,000,000人。

春秋战国时代春秋末年到战国初年的这一时期(前481年—前453年)是古代中国传统农业的迅速发展和奠定后来传统农耕文明基础的时代。

期间各诸侯国的人口以较快速度稳定成长,到前230年时中原各国总人口达到约3000万。

此后一直到秦末民变之前持续不断的增长.•估计公元前1000年时的世界人口有5000万。

•估计公元前500年时的世界人口有1.0亿,波斯阿契美尼德帝国此年有25,000,000人口。

•估计公元前400年时的世界人口有1.62亿。

•估计公元前200年时的世界人口有1.905亿。

•估计公元前265年的印度孔雀王朝有50,000,000人口。

秦、汉秦秦始皇二十六年(前221年)最终完成统一六国大业,之后持续不断的领土扩张,到秦始皇三十七年(前210年),全国总人口约3000万。

估计此年的世界人口有2.0亿,秦代人口占据世界15%的比例。

秦末民变和楚汉战争造成期间全国的社会经济生产受到严重破坏,大量人口死亡,民生凋敝,全国各地到处一片凄惨萧条,原来的人口稠密地区的繁荣景象不在。