司法实践中区分盗窃罪与诈骗罪的法律思维分析

浅析盗窃罪与诈骗罪的区分

摘要:互联网高速发展的今天,信息量井喷般迸发,随着信息的高速流通,作案手段一时间也花样翻新,这给刑事司法事务带来了实践中的困境。笔者以未成年少女打赏主播25万案件为例,分析民法中占有与刑法中占有界限,进而找出本案被害人,并对盗窃罪和诈骗罪的行为结构进行分析,以期找出两者的区别,最后通过对案件的评析得出主播构成盗窃罪且公安机关应予立案的结论。

一、民法与刑法中占有界限的划分

占有是对物在事实上的管领、控制状态,也就是说,占有是事实。民法保护合法占有和非法占有状态,由此可知,民法中占有不要求占有人事实上取得占有物的权利,仅依人对物在时间和空间上的支配来认定占有状态。刑法中人对财物的占有状态,既要有占有的事实因素还要有规范因素。以非法占有为目的的犯罪中,占有的故意是非法的,移转占有的手段也是非法的。因此,在财产型犯罪中,犯罪人以非法占有为目的将他人所有转移为自己占有就要求手段与目的的非法性。在本案中被害人是未成年少女的母亲,主播杨光转移占有的财物并非未成年少女所有,母亲在允许女儿使用手机的同时并未赋予女儿财产的支配权,因此,主播利用未成年少女持有其母亲手机的事实,使用欺骗的方式将被害人占有的财物通过平和手段转移为自己占有,进而通过网络平台取得财物。

参考文献

[1]刘晓红,盗窃罪和诈骗罪的区分.中国知网.2017年.

[2]肖瑞祥,盗窃罪与诈骗罪的界分研究.中国知网.2015年.

[3]占丽,论盗窃与诈骗行为交织刑事案件的司法认定.中国知网.2014年.

作者简介:魏爽(1991年-),女,满族,辽宁省抚顺清原满族自治县,沈阳师范大学法学院法律硕士专业2016级在读硕士研究生。

四、结语

综上,网络犯罪支付方法日益翻新,犯罪手段早已不是通常刑法典中规范的方式,面对层出不穷的新案件,如何定性显得尤为重要,刑法是一门解释的学问,如何将案件事实解释到盗窃罪的成立条件中又不会存在类推解释的问题,是一个法律人应有的素质,而本案尽管存在限制民事行为能力人处分财物等行为,我们通过解释将其一一消解掉,还原案件最重要的争议焦点,落实主播杨光最后构成盗窃罪,依法应受刑法处罚。

浅析诈骗罪与盗窃罪的区别

成分 ,这两种犯 罪之 间的界限就难 以区分 。 那 么 ,盗窃 罪与诈 骗罪 的本 质 区别是 什么 呢? 1 . 处分人是否具有处分意思表示 民法 上的意思表示包括 当事人的意思和

表示行为 , 其 中意思有分为 目的意思和效果 意思 。目的意思 、效果意思和表示行为三者

共同构成完整 的意思表示。意思表示是通过 具体的行为方式表现出来的 , 但是其要实现 的目的和效果意思必须确实存在 。在处分行 为 中不论是实质交付行为还是形式上的交付 行为 ,都必须有 意思表示包含在 内,意思表 示是 民事法律行 为的核心和关键要素 。关于 意思表示的解 释对象 ,历来有争议 ,各国不 致。 “ 我国通说认为应采折衷主义理论 , 以表示主义 观主义 ) 为主,意思主义 ( 主观 主义 ) 为辅。 ”【 1 ] 即一般情况下 “ 采用表示主 义理论 ,即从行为人客观表现出来 的行为解

理论 广角 2 0 1 3年 7期 ( 中)

浅析诈骗罪与盗窃罪的区别

冯 宗盛 ( 云岩 区人 民检察院 贵州 贵阳 5 5 0 0 0 0)

摘要: 诈骗 罪、盗窃罪作 为常见 多发性侵犯 财产类犯罪 , 在 刑法理论和 司法实践中都 占有着重要地位 。g - - 种罪名在主体、客体 、主观方 面都相 同. 客观方 面虽 然在通常状况下不难 区分 ,但在一些非典型案件 中,常常存在 交叉重叠 , 较难 以辨别。本文拟通过详细阐述诈骗 罪、盗窃罪构成要件 ,分析说明二罪的不同点,以

期为 实务 中准确定性 处理类似争议案件,提供 些许有益借鉴。

关键词:诈骗 。盗 窃

绪论 诈骗罪、盗窃罪 同属于刑法分则中侵犯 财产类犯罪 , 且都具有常见性 、多发性 。 在 刑法理论和司法实践 中都 占据着重要地位 。 在一些典型案件 中,二者不难 区分 , 但 近年 来随着犯罪手段 日 益复杂 。 犯罪 目的和犯罪 行为越来越隐蔽 , 案件定性变得 困难。 而且 , 由于一些理 论上 的长期争议 ,也使 得诈骗 罪 、盗窃罪 的犯罪构成 , 存在着许多模糊 地 带 。本文 拟通过二罪 名构成 要件 的理 论分 析 ,界定诈骗罪和盗窃罪的概念 ,论述 笔者 对 于理论争议 的一 些看法 ,明晰该 案的定 性 。希望能为实务 中类似疑难 案件的判决 , 提供些许帮助和借鉴 。 二 、诈骗 罪与盗 窃罪 的区别 诈骗罪和盗 窃罪 的犯罪构成不同,下面 本文将归纳总结二罪名 的区别点 : 第一 。二罪分属的财产犯罪种类不 同。 诈骗 罪和盗 窃罪虽 然都存 在财产转 移 占有 过程 , 但相对方 ,即被害人的意思表示 却截 然不同。诈骗罪 中, 被骗者基于认识错误 而 自愿交付财产 , 被骗者并未有与行为人相反 的意思表示 ,属于骗取型犯罪。盗窃罪 中, 行为人却明显违背被害人的主观意思 , 采用 不被被 害人所知 的方 式( 行为人 自认为) ,秘 密窃取他人的公私 财物 , 窃取型犯罪 。 第二 , 二罪的客观方面不 同。理论上来说 ,诈骗罪 的客观方面表现为行为人通过虚构事实、隐 瞒真相的欺诈手段 , 使被 害人对事实真相产 生错误认识 ,并基于这一错误认识 自愿的做 出处分财产的决定 , 至此诈骗罪既遂 。 第三 , 二罪的犯罪对象不同。由于诈骗 罪,被害人 的财产处分行为不要求 即时完成 , 所 以被害 人自 愿交付的财产可以为不动产 ,即行为人 的犯罪对 象既 可以是 动产 ,也 可以是不 动 产 。而盗窃罪 , 行为人秘密窃取转移财物行 为必须 即时完成 , 所以盗窃罪 的犯罪对象一 般 为动产 ,而不可能是不动产 。第 四。二罪 中欺诈行为的 目的不同。诈骗罪中 , 行为人 实 施欺诈 行为 的 目的是 为 了使 被骗者产 生 错误认识 ,而后 落入 圈套 自愿处分财产 , 至 此犯罪 既隧完成 。 可盗窃罪中 ,如果行为人 进行欺诈行为 , 则只是作为使被骗者放松对 侵害对象 注意和监控的手段 , 然后实施秘密 窃取行 为 , 犯罪才完成。第五 ,二罪 中交付 意思是 否存在 的不同。诈骗罪 中, 被骗者基

浅谈网络诈骗罪与盗窃罪的区别

浅谈网络诈骗罪与盗窃罪的区别网络诈骗罪与盗窃罪是两种不同性质的犯罪行为,二者在行为方式、手段、和受害对象等方面存在明显的区别。

本文将分别对网络诈骗罪和盗窃罪进行分析,探讨其区别和特点。

一、网络诈骗罪的特点与区别网络诈骗罪是指利用计算机信息网络实施欺骗行为,骗取他人财物的犯罪行为。

与传统犯罪行为相比,网络诈骗具有以下几个特点:1. 实施手段复杂。

网络诈骗犯罪分子通常利用网络技术和信息技术,通过编写恶意代码、发送虚假网页链接、冒充他人身份等手段进行欺骗,实施手段非常复杂。

2. 受害对象广泛。

由于网络的普及和全球化特点,网络诈骗犯罪涉及范围非常广泛,受害对象可以是任何人,甚至包括国外的境外人员。

3. 难以查证。

受网络匿名性和跨境特点影响,网络诈骗的查处和打击相对困难,需要有关部门进行跨地区、跨国际的合作才能够取得成效。

盗窃罪是指以非法占有为目的,侵占他人财物的犯罪行为。

盗窃犯罪具有以下几个特点:1. 盗窃手段简单。

传统的盗窃犯罪通常采用的是物理手段,如撬锁、破窗等方式实施盗窃行为,相对来说手段比较简单。

2. 受害对象局限。

盗窃罪的受害对象通常是实体物品,如现金、贵重物品等,受害范围相对来说是局限的。

3. 查处相对容易。

由于盗窃行为通常需要在实体环境中进行,物证比较明显,因此相对容易被发现和查处。

盗窃罪与网络诈骗罪的区别在于其作案手段与受害范围的不同。

盗窃罪通常采用物理手段实施犯罪行为,受害范围相对较为局限。

而网络诈骗罪则利用计算机信息网络实施犯罪行为,受害对象更加广泛,手段更为隐蔽。

三、防范网络诈骗与盗窃的措施针对网络诈骗罪和盗窃罪的特点,应采取相应的防范措施:1. 针对网络诈骗,应加强网络安全意识,以防止恶意软件侵入,保护个人财产安全;在进行网上交易时,应选择正规的电商平台,并通过官方渠道购物,以杜绝虚假交易导致的经济损失。

2. 针对盗窃,应加强安防措施,如安装监控设备、加强门锁等,以提高居民的安全防范意识,避免不法分子进行盗窃行为。

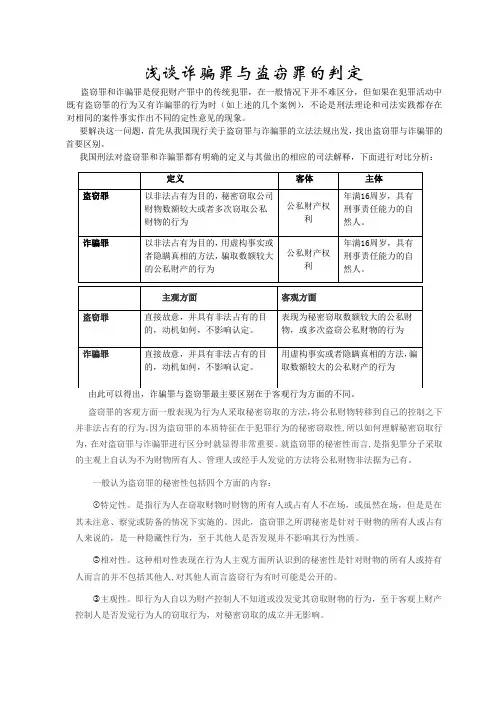

浅谈诈骗罪与盗窃罪的判定

浅谈诈骗罪与盗窃罪的判定盗窃罪和诈骗罪是侵犯财产罪中的传统犯罪,在一般情况下并不难区分,但如果在犯罪活动中既有盗窃罪的行为又有诈骗罪的行为时(如上述的几个案例),不论是刑法理论和司法实践都存在对相同的案件事实作出不同的定性意见的现象。

要解决这一问题,首先从我国现行关于盗窃罪与诈骗罪的立法法规出发,找出盗窃罪与诈骗罪的首要区别。

我国刑法对盗窃罪和诈骗罪都有明确的定义与其做出的相应的司法解释,下面进行对比分析: 由此可以得出,诈骗罪与盗窃罪最主要区别在于客观行为方面的不同。

盗窃罪的客观方面一般表现为行为人采取秘密窃取的方法,将公私财物转移到自己的控制之下并非法占有的行为。

因为盗窃罪的本质特征在于犯罪行为的秘密窃取性,所以如何理解秘密窃取行为,在对盗窃罪与诈骗罪进行区分时就显得非常重要。

就盗窃罪的秘密性而言,是指犯罪分子采取的主观上自认为不为财物所有人、管理人或经手人发觉的方法将公私财物非法据为己有。

一般认为盗窃罪的秘密性包括四个方面的内容:①特定性。

是指行为人在窃取财物时财物的所有人或占有人不在场,或虽然在场,但是是在其未注意、察觉或防备的情况下实施的。

因此,盗窃罪之所谓秘密是针对于财物的所有人或占有人来说的,是一种隐藏性行为,至于其他人是否发现并不影响其行为性质。

②相对性。

这种相对性表现在行为人主观方面所认识到的秘密性是针对财物的所有人或持有人而言的并不包括其他人,对其他人而言盗窃行为有时可能是公开的。

③主观性。

即行为人自以为财产控制人不知道或没发觉其窃取财物的行为,至于客观上财产控制人是否发觉行为人的窃取行为,对秘密窃取的成立并无影响。

定义 客体 主体 盗窃罪 以非法占有为目的,秘密窃取公司财物数额较大或者多次窃取公私财物的行为公私财产权利 年满16周岁,具有刑事责任能力的自然人。

诈骗罪 以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财产的行为公私财产权利 年满16周岁,具有刑事责任能力的自然人。

盗窃罪与诈骗罪的法律界限与实务判断

一、盗窃罪与诈骗罪的法律界限盗窃罪与诈骗罪在主观上都以将他人财产据为己有为目的,在客观上都侵害了公私财产所有权,所不同的只是客观方面存在差异,即非法获取财产的方法不同。

盗窃罪是采取秘密的方法窃取财产,诈骗罪是采取欺诈的方法取得财产。

从犯罪构成要件上看,两者之间差别十分明显。

但是,在实际生活中,一些具体案件的界限划分,却并不那么容易。

如一些案件诈骗和窃取行为相互交织,对这类案件如何定性,在司法实践中处理具体案件时意见不一致。

为了真正把握盗窃罪与诈骗罪的界限,不致于被某些具体案件的表面现象而迷惑,必须从理论上对盗窃罪与诈骗罪的界限进行深入的分析和研究。

诈骗罪,是指行为人用虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法,使财产所有人或持有人陷于错误。

而仿佛"自愿"的将财产交给行为人。

可见,诈骗罪与盗窃罪相比具有如下特征;1.行为人使用了骗术;2.被害人(财产所有人或持有人、管理人)陷于了错误的认识,即由于行为人的欺诈行为,使被害人陷于了错误的认识,轻信了行为人的谎言或迷惑;3.被害人有处分财产的意思。

由于被害人轻信了行为人的谎言,在主观上已经同意处分某项具体财产,也就是说行为人取得某项财产是被害人意志的反映,尽管这种意志是基于错误认识而决定的;4.被害人有处分财产的行为。

即被害人有交付财产或同意交付财产的行为。

我国台湾"刑法"第339条规定:诈骗是"以诈术使人将本人或第三人之物交付"的行为。

从上述诈骗罪的特征来看,诈骗罪与盗窃罪的法律界限,主要表现在两个方面:一是行为人是否采取了欺骗手法;二是行为人是否具有处分其财产的意思和行为。

诈骗犯罪的行为人客观上使用欺诈方法获取财物,而盗窃犯罪的行为人在客观方面采取秘密窃取手段取得财物。

可见,是采取骗术获取财产,还是采用窃取手段获取财产、是区别诈骗罪与盗窃罪的最本质的法律标准。

但是在具体处理案件时,如果将是否使用骗术作为区分盗窃与诈骗的唯一标准,对有些案件也难以作出正确的结论。

盗窃罪诈骗罪在司法实践再区分论文

盗窃罪与诈骗罪在司法实践中的再区分摘要:盗窃罪与诈骗罪该如何区分?目前在我国司法实践中区分标准较为混乱,虽然在某些案件中,行为人使用了欺骗的手段,但是从诈骗罪的理论构造上进行考察的话也不应认定为诈骗罪。

所以,应当从“处分行为”的视角来区分两者,这样才能做到正确定罪量刑。

关键词:诈骗;盗窃;处分行为中图分类号:d924.35 文献标志码:a 文章编号:1002-2589(2012)32-0139-02一、问题的提出2010年3月,何某冒充某酒店的工作人员以招工为名,用拾得的王某的名片,以介绍工作为名将李某从人才交流市场骗至某小区的楼下。

随后何某以帮李某寄存行李为由,将其行李放在小区的拐角处。

后何某趁李某到酒店应聘之际,返回原处,将李的行李箱盗走。

何某将盗窃来的行李箱提至益州人道北段绿化带中,用随身携带的折叠刀将密码锁撬坏,盗走箱内人民币2 000元和中国工商银行卡一张。

后案发。

该案在审审理过程中,对犯罪嫌疑人的犯罪性质的分歧意见主要表现在两个方面。

第一种意见认为应该定盗窃罪。

理由是何某以帮李某寄存行李为由,使李某对自己的行李脱离控制。

并将其行李放在拐角处,然后趁李某到酒店应聘之际,返回原处将其行李窃走。

据此可见,何以非法占有为目的,采取秘密手段窃取公私财物,侵犯了他人财产的所有权。

同时从其一系列的行为中也充分体现,何明知是秘密窃取行为而有意实施的主观心理状态,即符合盗窃罪的主观故意要件。

应该以盗窃罪定罪处刑。

第二种意见认为应该定诈骗罪。

理由是何某以冒充酒店工作人员招工为名,用捡拾的他人名片为幌子,即采用虚构事实、隐瞒真相的方法,使他人陷入了错误认识,并基于错误认识而处分自己的财物,该种行为完全符合诈骗罪的构成要件。

应当以诈骗罪定罪处刑。

盗窃罪与诈骗罪究竟作何区分,在我国司法实践中并没有形成定论,明显为盗窃的行为被认定为诈骗罪有之,相反,亦然。

笔者认为这种形式化的区分标准并不能将盗窃罪与诈骗罪区分清晰,即在司法实践中不能只看行为人利用了何种方式,换言之,即使利用了欺骗的方法并一定就表明行为人的行为就构成诈骗罪。

盗窃罪与诈骗罪区分的机能性思考

性质 , 也具 有 “ 盗” 的性质 , 属 于盗 窃 与诈 骗交错 的案 件, 因此在 具体 罪 名 的确定 上存 在疑 问 。对此 , 传统

观点 认 为 , 诈 骗罪 最 突 出的特 点 在 于 , 行为人“ 自觉 地 ”将 自己所 有或持有的财物交付给行为人 或者放弃 自己的所有权 , 或 者免除行 为人交还财 物 的义务[ 1 1 ( 5 0 2 )

第3 0卷 第 1 期

2 01 7年 1月

濮 阳职 业 技 术 学 院 学 报

J o u r n a l o f P u y a n g Vo c a t i o n a l a n d T e c h n i c a l C o l l e g e

Vo 1 . 3 0 No . 1

罪的背景之下 , 无 法 阐 明 为何 被 骗 者 的 处 分 就 能 够 导 致 成 立 罪 质较 轻 的诈 骗 。从 机 能 性 的 角度 考 察 , 之 所 以 将诈 骗 罪从 盗 窃 罪 中独 立 出来 成 为 罪 质 较 轻 的 犯 罪 , 就 是 考 虑 到 被 害人 自身 的过 错 导 致 了行 为 人 本 身 罪 责 的 减 轻 . 因此 . 诈 骗 与 盗 窃 的 区分 核 心

理论 , 更 多 强 调 的是 一 种 “ 制度价值 ” , 而 缺 乏 一 种

在 司法实践 中 。 盗窃罪 与诈骗 罪交错 缠混 的案 件 时 有发 生 , 造成 实践 中极 大 的困惑 , 试举 两 例说 明 :

2 0 1 2年 6月 , 被告人张乔保 、 曹某 某 在 公 司 的 电子 汽 车衡 内安装 特 定装 置 ,使得 废 旧钢板 在 过磅

盗窃罪与诈骗罪的辨析与实务难点

盗窃罪与诈骗罪的辨析与实务难点【摘要】盗窃罪和诈骗罪是常见的财产型犯罪,通常两者不难区分。

但当盗窃与诈骗两种手段并用时,如何定性往往成为司法实践的难点。

就实质而言,盗窃罪与诈骗罪有两个方面的显著区别:一是被害人是否基于错误认识处分了财产,没有处分财产的通常是盗窃,处分财产的往往是诈骗;二是盗窃行为与诈骗行为的主从关系,盗窃是主行为的是盗窃,诈骗是主行为的是诈骗。

【关键词】盗窃罪;诈骗罪;处分财产;主从行为盗窃罪与诈骗罪都属于传统财产型犯罪,也是高发型的犯罪。

对典型的单一盗窃罪或诈骗罪的认定,一般不会有太大的困难,但刑法中的罪名大多不是孤立的,各罪之间往往存在千丝万缕的联系,甚至交织在一起,以致两罪呈现出错综复杂的关系。

因此,从理论厘清盗窃罪与诈骗罪区分方法,对正确认定诈骗与盗窃两种手段混用的案件具有重要的现实意义。

一、盗窃罪与诈骗罪的学理界定盗窃罪,是指以非法占有为目的,秘密地窃取数额较大的公私财物或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的行为。

诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

[1]不难发现,两罪在构成要件上诸多相似之处,两者的区别主要在客观方面。

(一)关于认识错误的理解认识错误,是指行为人所采取的虚构事实或隐瞒真相的欺骗行为对被害人的认识产生影响,使被害人产生不符合实际情况的认识。

这里需要注意以下几个具体问题:(1)受害人产生的认识错误是由于行为人所采取的虚构事实或隐瞒真相的欺骗行为所引起的,也即两者之间必须具有因果关系。

(2)倘若被害人未基于行为人的欺骗行为产生错误认识,比如出于同情或者其他原因,只能构成诈骗罪的犯罪未遂。

美国宾夕法尼亚州有如下判例:骗子欺骗被害人,被害人把钱交给了骗子,但他根本不相信骗子的谎言,交钱给骗子是为了抓住把柄便于控告。

法官认定行为人只成立诈骗未遂。

[2](3)被骗对象是否包括自动售货机、自动柜员机等机器。

机器是不可能被骗的,因此不能构成诈骗罪的对象。

论盗窃罪与诈骗罪的区别

论盗窃罪与诈骗罪的区别近年来,随着我国社会主义市场经济的确立和经济体制改革的逐步深入,科技业随之飞快进步,传统犯罪思想诱发的财产犯罪虽占有相当大的比例,但随之而来的许多新型化的犯罪手段也在逐渐激增。

为了维护市场经济下人民的安定和社会财产秩序的稳定,正确认识财产犯罪中此罪和彼罪的界限就显得尤为重要。

因此,本文将对盗窃罪和诈骗罪两大财产犯罪进行必要的研究,以进一步区分传统方式和新型犯罪方式下两大财产犯罪的区别。

标签:盗窃罪;诈骗罪;财产犯罪一、对盗窃罪和诈骗罪区分的一些现有观点盗窃罪和诈骗罪作为法律实践中比较常见的财产犯罪类型,对其进行区分无疑对这类刑事案件的处理将起到帮助。

盗窃罪是指以非法占有为目的,秘密窃取数额较大的公私财物或者多次盗窃公私财物的行为。

所谓“秘密窃取”,是指行为人采取自以为不使财产所有者、保管者发觉的方法暗中盗走。

诈骗罪,是指以非法占有为目的,用虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

现有以下观点对两者进行区分:(1)根据犯罪的行为方式。

诈骗罪于盗窃罪在犯罪主体、犯罪主观方面及犯罪侵犯的客体上基本相同,一般情况下区分二者的关键是非法占有财物的主要方式是“骗取”还是“窃取”。

由此可见,两罪从行为方式上有明显差别,在理论上似乎很容易区分二者的不同,实则在实践中却要复杂的多。

例如:甲名义上是借用乙的电话打电话,实则在乙不注意的情况下逃走,因而成功的窃得手机。

在这个案件中甲趁乙不注意将手机盗走是其犯罪的主要行为,因此认定为盗窃罪。

然而,若是骗得被害人的车钥匙,进而盗走汽车的行为我们又该如何区分。

似乎以主要手段来定义犯罪又是不全面的。

(2)根据是否有处分意识。

传统观点认为是否具有处分意识是诈骗罪有别于盗窃罪的关键。

例如:甲以看似合理的名义,要求乙点击链接处分一元钱,实际则是甲植入程序使乙在处分一元钱的外观下处分了3万元。

实务中经常会这样处理,由于乙对29999元不具有处分意识,这部分的犯罪手段认定为秘密窃取。

司法实践中区分盗窃罪与诈骗罪的法律思维分析

司法实践中区分盗窃罪与诈骗罪的法律思维分析盗窃罪和诈骗罪是多发性的侵财性犯罪,在司法实践中较为常见,关于二者的区分标准的理论也是百家争鸣,因此,司法实践中也经常遇到难以区分盗窃与诈骗的案件。

对于典型的盗窃罪和诈骗罪不存在难以区分的问题,本文不再赘述。

但实践中经常遇到“骗”和“偷”相结合的侵财性犯罪,这就必须对二者进行区分,而最具有代表性的区分标准理论主要是“处分行为”和的“借而不还”。

一、理论界的主要区分观点(一)张明楷教授的观点张明楷教授在其发表的《犯罪之间的界限与竞合》文章中写道:司法实践中,经常遇到难以区分盗窃与诈骗的案件,究其原因,在于没有明确盗窃与诈骗是相互排斥的行为。

人们习惯于简单地认为,盗窃罪是秘密窃取公私财物数额较大,或者多次盗窃的行为;诈骗罪是虚构事实、隐瞒真相,骗取数额较大公私财物的行为,于是,只要行为人实施了“骗’’的行为,并取得了财物,便触犯了诈骗罪。

这样,诈骗罪与盗窃罪产生了交叉。

另一方面,为了合理地认定犯罪,刑法理论中提出了一些并不合理的区分标准。

如主要手段是“骗”的,成立诈骗罪;主要手段是“偷”的,成立盗窃罪。

或者说,根据起决定作用的是偷还是骗,来区分盗窃与诈骗。

但类似的说法,并没有为合理区分盗窃罪与诈骗罪提供标准。

例如,A为了非法占有商店的西服,而假装试穿西服,然后向营业员声称照镜子,待营业员接待其他顾客时,逃之夭夭。

A取得西服的手段主要是“骗”还是“偷”呢?这是难以回答的问题。

再如,B将被害人约在某餐厅吃饭时,声称借用被害人的手机。

被害人将手机递给B后,B假装拨打电话,并谎称信号不好,一边与“电话中的对方”通话,一边往餐厅外走,然后乘机逃走。

许多法院将B的行为认定为诈骗罪,大概也是因为B主要实施了“骗”的行为。

可是,认定B的行为主要是“骗”是存在疑问的。

其实,针对一个财产损失而言,一个行为不可能同时既属于盗窃,也属于诈骗。

易言之,在面对行为人企图非法取得某财物的行为时,占有某财物的被害人不可能既作出财产处分决定,又不作出财产处分决定。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

司法实践中区分盗窃罪与诈骗罪的法律思维分析

盗窃罪和诈骗罪是多发性的侵财性犯罪,在司法实践中较为常见,关于二者的区分标准的理论也是百家争鸣,因此,司法实践中也经常遇到难以区分盗窃与诈骗的案件。

对于典型的盗窃罪和诈骗罪不存在难以区分的问题,本文不再赘述。

但实践中经常遇到“骗”和“偷”相结合的侵财性犯罪,这就必须对二者进行区分,而最具有代表性的区分标准理论主要是“处分行为”和的“借而不还”。

一、理论界的主要区分观点

(一)张明楷教授的观点

张明楷教授在其发表的《犯罪之间的界限与竞合》文章中写道:司法实践中,经常遇到难以区分盗窃与诈骗的案件,究其原因,在于没有明确盗窃与诈骗是相互排斥的行为。

人们习惯于简单地认为,盗窃罪是秘密窃取公私财物数额较大,或者多次盗窃的行为;诈骗罪是虚构事实、隐瞒真相,骗取数额较大公私财物的行为,于是,只要行为人实施了“骗’’的行为,并取得了财物,便触犯了诈骗罪。

这样,诈骗罪与盗窃罪产生了交叉。

另一方面,为了合理地认定犯罪,刑法理论中提出了一些并不合理的区分标准。

如主要手段是“骗”的,成立诈骗罪;主要手段是“偷”的,成立盗窃罪。

或者说,根据起决定作用的是偷还是骗,来区分盗窃与诈骗。

但类似的说法,并没有为合理区分盗窃罪与诈骗罪提供标准。

例如,A为了非法占有商店的西服,而假装试穿西服,然后向营业员声称照镜子,待营业员接待其他

顾客时,逃之夭夭。

A取得西服的手段主要是“骗”还是“偷”呢?这是难以回答的问题。

再如,B将被害人约在某餐厅吃饭时,声称借用被害人的手机。

被害人将手机递给B后,B假装拨打电话,并谎称信号不好,一边与“电话中的对方”通话,一边往餐厅外走,然后乘机逃走。

许多法院将B的行为认定为诈骗罪,大概也是因为B主要实施了“骗”的行为。

可是,认定B的行为主要是“骗”是存在疑问的。

其实,针对一个财产损失而言,一个行为不可能同时既属于盗窃,也属于诈骗。

易言之,在面对行为人企图非法取得某财物的行为时,占有某财物的被害人不可能既作出财产处分决定,又不作出财产处分决定。

所以,盗窃与诈骗不可能重合或者竞合。

另一方面,如果认为盗窃与诈骗之间存在竟合关系,那么,这个看法会陷入困境。

因为,不在构成要件上清楚的区分窃盗与诈欺,必然要面对竟合论处理上的难局。

如果认为同时是窃盗与诈欺,那么,究竟是法条竞合,还是想象竞合?假如认为是法条竞合,要用什么标准决定哪一个法条必须优先适用?倘若认为是想象竟合,又该如何圆说“被破坏的法益只有一个?”稍有不当,就会违背刑法的正义理念。

所以,日本学者平野龙一地指出:“交付行为的有无,划定了诈骗罪与盗窃罪的界限。

被害人交付财物时是诈骗罪而不是盗窃罪;被害人没有交付财物时,即行为人夺取财物时是盗窃罪。

诈骗罪与盗窃罪处于这样一种相互排斥的关系,不存在同一行为同时成立诈骗罪与盗窃罪,二者处于观念竟合关系的情况。

”于是,可以得出以下结论:在行为人已经取得财物的情况下,诈骗与盗窃的关键区别在于被害人是否基于认识错误而处分

财产。

显然,上述A、B的行为均不成立诈骗罪,因为被害人并没有基于认识错误而处分财产。

从没有处分能力的幼儿、高度精神病患者那里取得财物的,因为不符合欺骗特点,被害人也无处分意识与处分行为,故不成立诈骗罪,只构成盗窃罪。

机器不可能被骗,因此,向自动售货机中投人类似硬币的金属片,从而取得售货机内商品的行为,不构成诈骗罪,只能成立盗窃罪。

利用他人信用卡从自动取款机取得财物的,也成立盗窃罪。

基于同样的理由,在行为人未取得财产(未遂)的情况下,诈骗与盗窃的关键区别在于,行为是否属于足以使对方产生处分财产的认识错误的欺骗行为。

(二)高铭暄教授的观点

高铭暄教授在大学教材《刑法学》中详细论述了以借贷为名,行诈骗财物之实,则应以诈骗罪论处的观点,并提出了四点判断标准:第一,借用人与出借人在借贷前的相互关系。

一般借贷关系多发生在互相了解、互有往来的亲友之间,即建立在相互信任的基础之上。

而以借贷为名的诈骗则往往发生在双方虽然相互认识(如幼年的同学),但离别多年素无往来,有的甚至是萍水相逢,以假姓名、假住址、虚构事实,骗取对方信任,以借贷为名,财物到手即逃之夭夭。

第二,借贷关系发生的原因,一般借贷关系中,借用人确实遇到了困难,一时无力解决,才向他人借贷。

但也应注意,有的借用人虽然有不诚实之处,并不能证明是诈骗,例如为了比较容易将财物借到手,夸大自己在极短时间内归还的能力,实际上到期不能归还,但并不赖账并积极争取归还的,不能视为诈骗。

第三,借用人不能按期归还的原因。