2016年中考文言文对比阅读

2016中考语文文言文课内外比较阅读

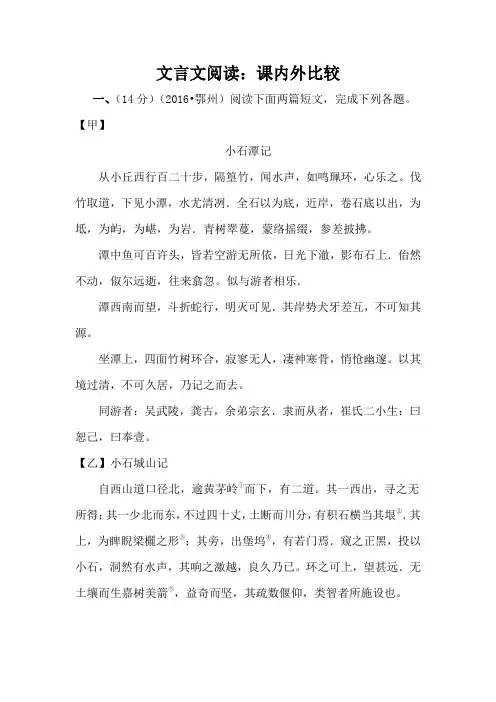

文言文阅读:课内外比较一、(14分)(2016•鄂州)阅读下面两篇短文,完成下列各题。

【甲】小石潭记从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽.全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩.青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上.佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽。

似与游者相乐.潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见.其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄.隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。

【乙】小石城山记自西山道口径北,逾黄茅岭①而下,有二道。

其一西出,寻之无所得;其一少北而东,不过四十丈,土断而川分,有积石横当其垠②.其上,为睥睨梁欐之形③;其旁,出堡坞④,有若门焉.窥之正黑,投以小石,洞然有水声,其响之激越,良久乃已。

环之可上,望甚远.无土壤而生嘉树美箭⑤,益奇而坚,其疏数偃仰,类智者所施设也。

噫!吾疑造物者之有无久矣。

及是,愈以为诚有.又怪其不为之于中州⑥,而列是夷狄⑦,更千百年不得一售其伎⑧,是固劳而无用.神者傥不宜如是,则其果无乎;或曰:“以慰夫贤而辱于此者。

”或曰:“其气之灵不为伟人而独为是物故楚之南少人而多石⑨”是二者,余未信之。

【注释】①黄茅岭:在湖南零陵县城西面.②垠:边界,尽头.③睥睨(pìnì):即“埤堄”,城上有孔的矮墙。

梁欐(lì):屋的正梁.④堡坞(bǎowù):村落外边,土筑的小城堡,用以守卫。

⑤箭:小竹子。

⑥中州:中原,指现在的黄河中下游一带。

⑦夷狄:古代汉族统治阶级对中原以外少数民族的侮辱性称呼,这里指偏远地区。

⑧伎:同“技”,即技巧,指小石城山的奇景。

⑨楚之南:湖南一带是古代楚国的南部。

⒈请用“/”给文中划线的句子断句(限断两处)。

其气之灵不为伟人而独为是物故楚之南少人而多石⒉解释下列句中加点的词。

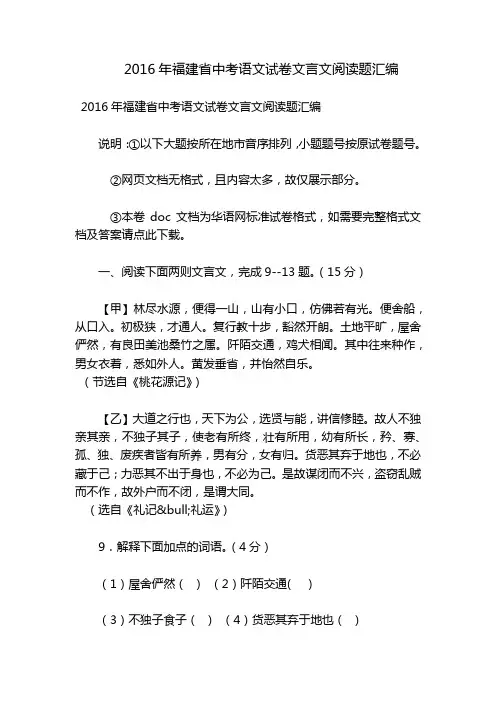

2016年福建省中考语文试卷文言文阅读题汇编

2016年福建省中考语文试卷文言文阅读题汇编2016年福建省中考语文试卷文言文阅读题汇编说明:①以下大题按所在地市音序排列,小题题号按原试卷题号。

②网页文档无格式,且内容太多,故仅展示部分。

③本卷doc文档为华语网标准试卷格式,如需要完整格式文档及答案请点此下载。

一、阅读下面两则文言文,完成9--13题。

(15分)【甲】林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。

便舍船,从口入。

初极狭,才通人。

复行教十步,豁然开朗。

土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。

阡陌交通,鸡犬相闻。

其中往来种作,男女衣着,悉如外人。

黄发垂省,并怡然自乐。

(节选自《桃花源记》)【乙】大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。

故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。

货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。

是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

(选自《礼记•礼运》)9.解释下面加点的词语。

(4分)(1)屋舍俨然()(2)阡陌交通( )(3)不独子食子()(4)货恶其弃于地也()10.下面各组句子中,加点词语意思相同的一项是()(2分)A.有良田美池桑竹之属属予作文以记之B.男女衣着,悉如外人事无大小,悉以咨之C.矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养此独以跛之故,父子相保D.大道之行也长跪而谢之11.翻译下面句子。

(4分)(1)黄发垂髫,并怡然自乐。

________________(2)选贤与能,讲信修睦。

________________12.理解文意,用原文语句填空。

(2分)(1)陶渊明在《桃花源诗》中有“桑竹垂余阴,菽稷〔粮食作物〕随时艺〔种植〕”的诗句,【甲】文中描述的田园景象与之类似的句子是:_________________(2)孟子有句名言:“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”,【乙】文中与之异曲同工的句子是:13.陶渊明描绘的"世外桃源”艺术地再现了“大同”社会的生活风貌,因此二者有许多相似的地方。

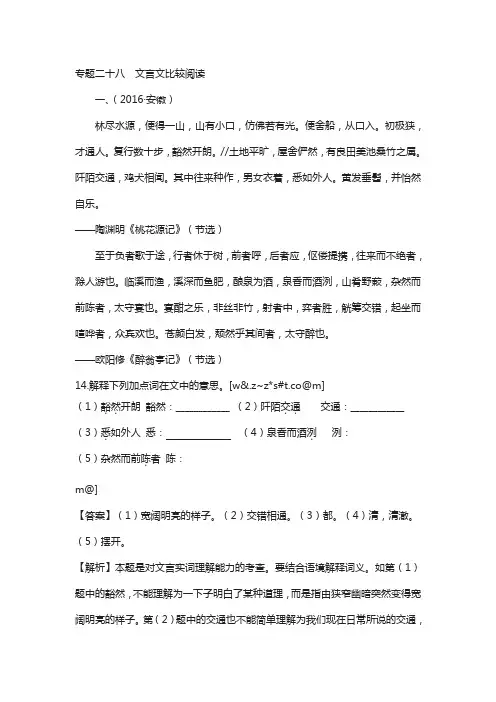

2016年全国中考语文真题汇编28 专题二十八 文言文比较阅读

专题二十八文言文比较阅读一、(2016〃安徽)林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。

便舍船,从口入。

初极狭,才通人。

复行数十步,豁然开朗。

//土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。

阡陌交通,鸡犬相闻。

其中往来种作,男女衣着,悉如外人。

黄发垂髫,并怡然自乐。

——陶渊明《桃花源记》(节选)至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。

临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。

宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。

苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

——欧阳修《醉翁亭记》(节选)14.解释下列加点词在文中的意思。

[w&.z~z*s#t.co@m](1)豁然..交通:____________ ..开朗豁然:____________ (2)阡陌交通(3)悉.如外人悉:(4)泉香而酒洌.洌:(5)杂然而前陈.者陈:m@]【答案】(1)宽阔明亮的样子。

(2)交错相通。

(3)都。

(4)清,清澈。

(5)摆开。

【解析】本题是对文言实词理解能力的考查。

要结合语境解释词义。

如第(1)题中的豁然,不能理解为一下子明白了某种道理,而是指由狭窄幽暗突然变得宽阔明亮的样子。

第(2)题中的交通也不能简单理解为我们现在日常所说的交通,而是交错相通的意思。

[w~#15.解释下列句子。

(1)土地平旷,屋舍俨然。

(2)临溪而渔,溪深而鱼肥。

来源#^:中教网~@*]【答案】(1)(这里/桃花源里)土地平坦宽广,房屋规则整齐。

(2)到溪水边捕鱼,溪水深,鱼儿肥。

【解析】本题考查的是对文言语句的翻译。

如下重点词要译出:第(1)句中的“平旷”和“俨然”;第(2)句中的“临”。

[16.《桃花源记》选段已用”//”分为两个层次,请分别概括其内容。

【答案】第一层:渔人进入桃花源的过程。

第二层:渔人在桃花源中看到的美好景象。

【解析】本题考查的是对文章内容的理解和概括。

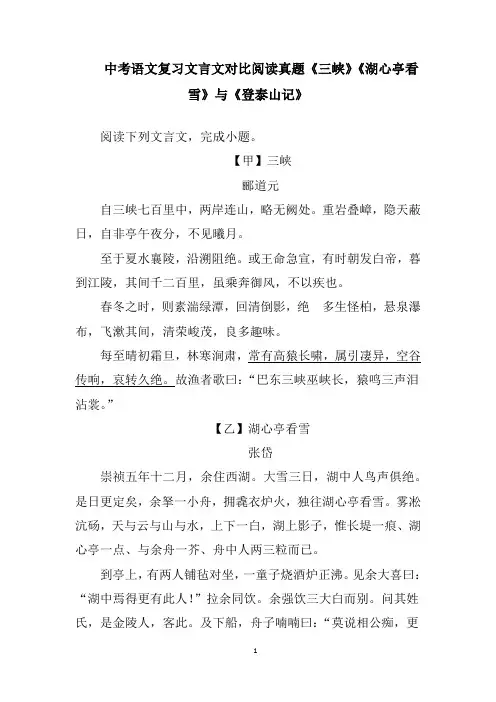

中考语文复习文言文对比阅读真题《三峡》《湖心亭看雪》与《登泰山记》含答案

中考语文复习文言文对比阅读真题《三峡》《湖心亭看雪》与《登泰山记》阅读下列文言文,完成小题。

【甲】三峡郦道元自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。

重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。

或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。

故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。

”【乙】湖心亭看雪张岱崇祯五年十二月,余住西湖。

大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。

见余大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。

余强饮三大白而别。

问其姓氏,是金陵人,客此。

及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者。

”【丙】登泰山记(节选)姚鼐泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流。

阳谷皆入汶,阴谷皆入济。

当其南北分者,古长城也。

最高日观峰,在长城南十五里。

余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。

是月丁未,与知府朱孝纯子颍由南麓登。

四十五里,道皆砌石为磴,其级七千有余。

泰山正南面有三谷。

中谷绕泰安城下,郦道元所谓环水也。

余始循以入,道少半,越中岭,复循西谷,遂至其巅。

古时登山,循东谷入,道有天门。

东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。

今所经中岭及山巅崖限当道者,世皆谓之天门云道中迷雾冰滑磴几不可登及既上苍山负雪明烛天南;望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。

戊申晦,五鼓,与子颖坐日观亭,待日出。

大风扬积雪击面。

亭东自足下皆云漫。

稍见云中白若摴蒲数十立者,山也。

极天云一线异色,须臾成五采。

中考语文 16 文言文比较阅读与欣赏(含解析)

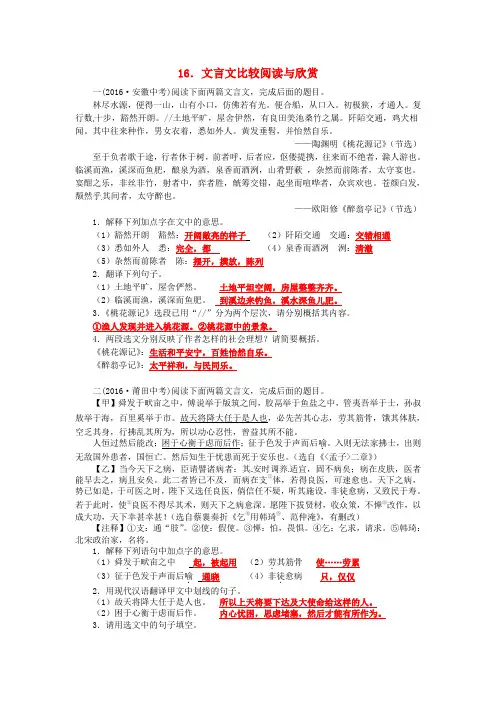

16.文言文比较阅读与欣赏一(2016·安徽中考)阅读下面两篇文言文,完成后面的题目。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。

便合船,从口入。

初极狭,才通人。

复行数十步,豁然开朗。

//土地平旷,屋舍伊然,有良田美池桑竹之属。

阡陌交通,鸡犬相闻。

其中往来种作,男女衣着,悉如外人。

黄发垂髫,并怡然自乐。

——陶渊明《桃花源记》(节选)至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。

临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。

宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。

苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

——欧阳修《醉翁亭记》(节选)1.解释下列加点字在文中的意思。

(1)豁然开朗豁然:开阔敞亮的样子(2)阡陌交通交通:交错相通(3)悉如外人悉:完全,都(4)泉香而酒冽洌:清澈(5)杂然而前陈者陈:摆开,撰放,陈列2.翻译下列句子。

(1)土地平旷,屋舍俨然。

土地平坦空阔,房屋整整齐齐。

(2)临溪而渔,溪深而鱼肥。

到溪边来钓鱼,溪水深鱼儿肥。

3.《桃花源记》选段已用“//”分为两个层次,请分别概括其内容。

①渔人发现并进入桃花源。

②桃花源中的景象。

4.两段选文分别反映了作者怎样的社会理想?请简要概括。

《桃花源记》:生活和平安宁,百姓怡然自乐。

《醉翁亭记》:太平祥和,与民同乐。

二(2016·莆田中考)阅读下面两篇文言文,完成后面的题目。

【甲】舜发.于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳.其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过然后能改;困于心衡于虑而后作;征于色发于声而后喻.。

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患而死于安乐也。

(选自《<孟子>二章》)【乙】当今天下之病,臣请譬诸病者:其安时调养适宜,固不病矣;病在皮肤,医者能早去之,病且安矣。

2016中考语文专题复习第十四讲 文言文阅读(二)断句和翻译

悬泉(或:飞漱、瀑布) ”的动态之美映衬“绿潭” 湍”“回清”“_____________________

二、(2015·武威)阅读【甲】【乙】两文,回答问题。 【甲】 亮躬耕 陇亩 , 好 为 《梁父吟》。身 长 八尺 , 每自比于管仲、 乐 毅 , 时 人莫之 许 也。惟博陵崔州平、 颍 川徐庶元直与亮友善 , 谓为信然。 时 先主屯新野。徐庶 见 先主 , 先主器之 , 谓 先主曰: “诸 葛孔明 者 , 卧 龙 也 , 将 军岂 愿 见 之乎? ” 先主曰: “ 君与俱来。 ” 庶曰:

开(优先停顿)。例:①故天将降大任于/是人也;②可/以一战。

6.在表示转折意思的句子中 ,按照“而前则前”的原则划分朗读 节奏。例:①人不知/而不愠;②万钟/则不辩礼义/而受之。 7.有省略成分的地方要停顿。例:一鼓/作气,再/而衰,三/而竭。 8.“也”“乎”等语气助词后要停顿。例:悠悠乎/与灏气俱,而

者,……也 ②……者,…… ③……,……也

④…… , ……者也。此外还有“为”“则”“乃”“皆”等表示 肯定判断。 (2) 被动句。文言文里 , 被动句中的“于”“为”常作介词 , 有

“被”的意思。例:则人之食于虎,无怪矣。

(3)倒装句。 ①疑问句中宾语前置。如:何陋之有? ②定语后置。如:马之千里者。 ③状语后置。如:战于长勺。

地。舄卤,盐碱地。④畴:已耕作的田地。⑤硗(qiāo)确:指土地十分贫 瘠,多形容沙石之地不适宜耕种。

1.请用现代汉语翻译下面句子。

①高峰入云,清流见底。 _________________________________________________

北广南狭,形如半月。

_________________________________________________ ③斯大概也,可略言焉。 __________________________________________________ 2.请用“/”给下面的句子断句。(断两处)

2016年中考语文 专题14 文言文阅读(课外)试题(含解析)解析

专题14 文言文阅读(课外)☞解读考点[2015年题组]一、(2015届福建漳州中考)比较阅读【甲】【乙】两个文段,完成后面题目。

(16分)【甲】惠子相梁,庄子往见之。

或谓惠子曰:“庄子来,欲代子相。

”于是惠子恐,搜于国中三日三夜。

庄子往见之,曰:“南方有鸟,其名为鵷鵮,子知之乎?夫鵷鵮发于南海,而飞于北海,非梧桐不止,非练实不食,非醴泉不饮。

于是鸱得腐鼠,鵷鵮过之,仰而视之曰:‘吓!’今子欲以子之梁国而吓我邪?”【乙】平原君欲封鲁仲连,鲁仲连辞让再三,终不肯受。

平原君乃置酒。

酒酣,起前,以千金为鲁仲连寿。

鲁连笑曰:“所贵于天下之士者,为人排患、释难、解纷乱而无所取也。

即有所取者,是商贾之人也,仲连不忍为也。

”遂辞平原君而去,终身不复见。

(选自《史记》)【注释】封:封赏。

②贵:认为可贵。

即:如果。

5.解释下面加点的词。

(4分)(1)或.谓惠子曰()(2)非梧桐不止.()(3)是.商贾之人也()(4)递辞平原君而去.()6.下面加点词意思相同的一项是()(3分)A.非练实不食.食.之不能尽其材B.搜于国.中三日三夜去国.怀乡C.为人排患.又患.无硕师名人与游D.仰而.视之曰解纷乱而.无所取也7.翻译下面句子。

(4分)(1)惠子相梁,庄子往见之。

(2)酒酣,起前,以千金为鲁仲连寿。

8.回答下面问题。

(5分)(1)【甲】文庄子和【乙】文鲁仲连有什么相同的志趣?(2分)(2)庄子和鲁仲连各用什么方法表明自己的意趣?请结合选文内容简要回答。

(3分)【答案】5.(1)有人(2)栖息(3)这(4)离开(4分)6.B (3分)7.(1)惠子在魏国(梁国)当宰相,庄子去看望他。

(2分)(2)酒喝得畅快(的时候),(平原君)站起身上前,用千金给鲁仲连祝寿(祝福)。

(2分)8.(1)两人都无意于功名利禄(淡泊名利)。

(2分)(2)庄子运用巧妙的比喻(讲故事的方法),如把自己比作“鹓鹐”(把惠子比作‘鸱’;把功名利绿比作“腐鼠”),生动形象地表明了自己的志趣;而鲁仲连则把帮助别人后接受封赏的行为和商人做生意进行对比,强调自己的志趣。

中考语文复习文言文对比阅读真题《渡荆门送别》《记承天寺夜游》与《观月记》含答案

中考语文复习文言文对比阅读真题《渡荆门送别》《记承天寺夜游》与《观月记》阅读文言文,完成下面小题。

【甲】渡荆门送别[唐]李白渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

【乙】记承天寺夜游[宋]苏轼元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳.。

【丙】观月记(节选)[宋]张孝祥盖余以八月之望①过洞庭,天无纤云,月白如昼。

沙当洞庭青草之中,其高十仞,四环之水,近者犹数百里。

余系船其下,尽却童隶②而登焉。

沙之色正黄,与月相夺;水如玉盘,沙如金积,光采激射,体寒目眩,阆风、瑶台、广寒之宫③,虽未尝身至其地,当亦如是而止耳.。

盖中秋之月,临水之观,独往而远人,于是为备。

书以为金沙堆观月记。

【注释】①望,指农历每月十五日。

②童隶:书童仆役。

③阆风、瑶台、广寒之宫:阆(láng)风,传说是仙界昆仑山所谓“三山”之一。

瑶台,传说在昆仑山上,以五色玉为台基。

广寒宫,即月宫。

96.下面选项不正确的一项是()A.【甲】文是一首五言律诗,其颔联、尾联都是对仗句,每联的最后一个字都押同一个韵“ou”。

B.【乙】文中的承天寺,在今湖北黄冈南。

此文写于作者贬官黄州期间。

C.【丙】文中,作者观月的时间是农历八月十五日,观月的地点是洞庭湖金沙堆。

D.【乙】【丙】两文中的加点词“耳”都是语气词,相当于“而已”“罢了”。

97.解释下列加点词语在句中的意思。

(1)相与..步于中庭相与:___________________(2)虽未尝.身至其地尝:_____________________98.用现代汉语说说下面句子的意思。

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

译:庭院中的月光如积水般清明澄澈,______________________,______________________。

浙江省2016中考语文 全程专题突破复习导练 文言文比较阅读

文言文比较阅读(一) (2014·浙江温州)李白传(节选)〔元〕辛文房白浮游四方,欲登华山,乘醉跨驴,经县治,宰①不知,怒引至庭下曰:“汝何人,敢无礼?”白供状不书姓名,曰:“曾令龙巾拭吐御手调羹贵妃捧砚力士脱靴。

天子门前,尚容走马,华阴县里,不得骑驴?”宰惊愧,拜谢曰:“不知翰林至此。

”白长笑而去。

禄山反,明皇在蜀,永王璘节度东南,白时卧庐山,辟②为僚佐。

璘起兵反,白逃还彭泽。

璘败,累系浔阳狱。

初,白游并州,见郭子仪,奇之,曾救其死罪。

至是,郭子仪请官以赎,诏长流夜郎。

与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛③〔唐〕李白一为迁客去长沙,西望长安不见家。

黄鹤楼上听吹笛,江城五月落梅花④。

【注释】①宰:指县令。

②辟:召,征召。

③本诗是李白流放夜郎经过武昌时游黄鹤楼所作。

④落梅花:古代有笛曲《梅花落》,诗人这里有意用作“落梅花”。

1.从《古代汉语词典》提供的部分义项中,为下列句中加点词选择意思正确的一项。

(1)怒引.至庭下曰( )A.引导,诱导B.拉,拽C.引用(2)拜谢.曰( )A.认错,道歉 B.辞别,离开 C.感谢,酬谢(3)白时卧.庐山( )A.睡觉 B.倒伏 C.隐居(4)累系.浔阳狱( )A.连接,维系 B.拘囚 C.留意,挂念2.用“/”给文中画线句断句。

(限断三处)曾令龙巾拭吐御手调羹贵妃捧砚力士脱靴。

3.用现代汉语翻译下面句子。

初,白游并州,见郭子仪,奇之,曾救其死罪。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.下列句中的“望”字,与诗中“西望长安不见家”的“望”字情感相近的一项是( ) A.西北望,射天狼。

历年(2016-2019)中考语文文言文《岳阳楼记》对比阅读题及答案汇集

(2)翻译文言文句子,首先要把关键词语翻译准确,然后再看是否为特殊句式,最后再根据现代汉语 的规范翻译。①大观:雄伟景象。备:详尽,完备。矣,语气词“了”。故此句可以翻译为:这就是岳 阳楼的壮丽景象,前人的记述很详尽了。②嗟夫:唉。尝:曾经。求:探求。或:或许,表委婉口气。

第 1页,共 53页

为,这里指心理活动。故此句可以翻译为:我曾经探求古代品德高尚的人们的心思,或许不同于这两种 表现,为什么呢?

也,有粮者亦食,无粮者亦食;有衣者亦衣,无衣者亦衣。是助王养其民也,何以至今不业也?叶阳子

无恙乎?是其为人,哀鳏寡,恤孤独,振困穷,补不足。是助王息其民者也,何以至今不业也?

(选自《战国策•赵威后问齐使》)

(1)解释下列句中的加点词。

①予尝求古仁人之心 探求

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2016年中考文言文对比阅读一、《醉翁亭记》《答谢中书书》[甲文]山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。

自康乐以来,未复有能与其奇者。

[乙文]若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。

野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。

朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。

临溪而渔,溪深而鱼肥;酿泉为酒,泉香而酒冽;山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。

宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,坐起而喧哗者,众宾欢也。

苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。

树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。

然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。

太守谓谁?庐陵欧阳修也。

1.翻译下面的句子(1)高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉译:巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底.两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。

(2)人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也译:人们只知道跟随太守游玩而欢乐,但是不知道太守自有他的乐趣。

2.在描写景物方面,两文都充分调动感官,将景物写得有声有色。

请举例加以说明。

示例:如“晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃”一句充分将视觉与听觉结合,为画面增添了灵动感,传达了生命的气息。

如“野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也”调动嗅觉、视觉、触觉等,将四季的景物的各自特征很好的体现出来,这样更好地体现出作者娱情山水的情怀。

3.两文都写到作者与山、水等自然景物的融合,但表达的感情却有所不同,试结合下面句子作一下分析。

(1)自康乐以来,未复有能与其奇者。

示例:自从谢灵运以来,没有人能够欣赏它的妙处,而作者却能够从中发现无尽的乐趣,带有自豪之感,期与谢公比肩之意溢于言表。

(2)醉能同其乐示例:作者娱情山水,但让他陶醉的是与滁洲的老百姓一起出游,抒发了作者与民同乐的政治理想。

4.两文描写景物都注重时间变换:日出而林霏开,云归而岩穴暝;晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

二、《岳阳楼记》与《答谢中书书》的异同1.《答》的主题是通过描写山水之美,表达自己沉醉于山水的愉悦和与知音共赏美景的得意之情。

《岳》是通过对迁客骚人登楼时或悲或喜的“览物之情”的分析议论,表达了作者“不以物喜,不以已悲”的阔大胸怀和“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负。

2.两文段在写法上的共同特点是什么?各表达了作者怎样的思想感情?三、《岳阳楼记》《醉翁亭记》两文比较1.(1)表达方式:《岳》是于写景抒情中穿插议论,语言凝练,富有哲理性。

《醉》是于写景抒情中结合叙事,语言优美,富有诗意。

(2)主题:《岳》主要表现作者积极向上、奋发有为的思想,及忧国忧民、以天下为己任的政治抱负,情调激昂。

而《醉》主要表现作者仕途失意、壮志难酬,只能强颜欢笑,与民同乐,寄抑郁之情于山水之中的无限感慨,情调较为低沉。

(3)名句:都有古今传诵的名言佳句(《岳》有“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

”《醉》有“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。

”2、范仲淹在《岳阳楼记》一文中提到“古仁人之心”这一概念。

“古仁人之心”内涵丰富。

《岳阳楼记》和《醉翁亭记》这两篇文章可以说是从不同的角度对“古仁人之心”做了解释。

请将《岳阳楼记》《醉翁亭记》两篇课文中体现出来的“古仁人之心”分别表示出来。

答:《岳》中的古仁人之心:古代那些具有高尚道德的人的心,与“随物喜因己悲”的心情有所不同。

他们的悲喜不受客观环境和景物的影响,也不因个人得失而变化。

即不以物喜,不以己悲。

《醉》里表达为官者,将天下民众的快乐视为自己的快乐。

即与民同乐。

3、(一)写作背景《岳阳楼记》1046年,范仲淹的好友滕子京谪守巴陵郡,重修岳阳楼。

当时,范仲淹亦被贬在邓州作官。

滕子京请范仲淹为重修岳阳楼写记,并送去一本《洞庭晚秋图》。

范仲淹依据此图,凭着丰富的想象,写下了千古名篇《岳阳楼记》,表达了他“不以物喜,不以己悲”的旷达胸襟和“‘先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负。

激励我们要以天下为己任,树立崇高的理想。

《醉翁亭记》1045年,欧阳修因上书为范仲淹辩护,被贬为滁州知府,在此期间,他没有悲伤,而是为百姓做事,颇有政绩。

本文是作者上任滁州第二年写的。

滁州风光秀丽,百姓民风淳朴,安于农事。

欧阳修关心百姓,平时寄情山水,以诗酒自娱,自得其乐,将自己的失意抑郁压在山水与诗酒之乐中。

其中“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”已成千古名句,传诵至今。

(二)根据写作背景,我们可以知道二位作者都是同样的遭遇,但是,他们你也像他们一样,遇到了较大挫折,你会怎样面对?4、品味文章情景交融的写作手法:读这三篇古文,我们都能从描写景物的字里行间读到作者或喜或忧的感情,这种就是情景交融的写作手法,请用原文中写景的句子完成下列填空。

(句子太长可用省略号表示)《岳阳楼记》心情好:心情差:《醉翁亭记》心情好:5、从《岳阳楼记》全文看,作者认为一个人应有“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的抱负才能做到“不以物喜,不以己悲”。

6、上面两段文字都写到了景物的变化,作者写这些变化有什么不同的用意?答:范仲淹以岳阳楼的“气象万千”引发迁客骚人的种种“览物之情”,欧阳修通过一天之间和一年之间的景色变化引出“四时之景不同,而乐亦无穷”的观点。

(基本意思对即可。

)7、从全文看,欧阳修的“览物之情”,体现了他什么样的思想?他的这种“览物之情”与范仲淹笔下“迁客骚人”们的种种“览物之情”有什么根本的区别?答:欧阳修的“览物之情”体现了他与民同乐的思想。

范仲淹笔下的“迁客骚人”们立足于个人的得失和荣辱,因而他们的种种“览物之情”均以景物的不同而异。

欧阳修的立足点是“民”,他与民同乐,把百姓的乐当作自己的乐,把百姓的安居乐业作为自己的理想。

这就是他们的根本区别。

基本意思对即可。

8、课文理解。

○1[甲文]①○2两段的分别是从阴和晴(或“悲”“喜”)的角度来描绘景色的,表达了游人因阴晴不同的景物而触发的悲喜不同的情感,这两段文字都是先写景后抒情,因景生情,情随境迁,为后文的议论作了必要的铺垫;[乙文]第①段前四句是按从整体到局部的顺序来写景的,由“环滁皆山”到“西南诸峰”再到“琅琊”,接着写“酿泉”最后写泉上的“醉翁亭”,层次分明。

○2[甲文]作者范仲淹借此文委婉地表达了对友人滕子京的劝勉,结尾作者发出“微斯人,吾谁与归?”的感叹,就全文看,这句话的言外之意是:勉励朋友不要因客观环境和个人境遇的好坏而动摇自己的意志,要以忧国忧民为自己的职责,做到“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,并表达了自己以天下为己任的政治抱负;[乙文]作者欧阳修尽管被贬滁州,但仍能有所作为,使滁州人民安居乐业,你从中得到的启示是:围绕“在逆境中仍保持旷达的胸襟,不计较个人得失,积极乐观”回答即可。

由此可见,范仲淹和欧阳修都具有“古仁人”“不以物喜,不以己悲”(用[甲文]中语句回答)的旷达胸襟。

○3[甲文]与[乙文]两文都表现了作者“与民同乐”的政治理想。

[甲文]文着眼于“忧”字,并以此作为进退的原则;而[乙文]则寄情山水,将醉和乐统一起来,抒发自己的情怀。

○4对甲、乙两段文字理解有误的一项是( D )A.甲文第①②段是两个排比段,并行而下,一悲一喜,一暗一明,传达出景与情互相感应的两种截然相反的人生情境。

B.甲文第③段是全文的重心,以“嗟夫”开启,兼有抒情和议论的意味。

C.乙文最后一段写日暮醉归。

这一段有描写,有叙事,更融入抒情和议论,托出全文主旨。

D.甲、乙两文同为贬谪文学中的游记散文,有骈句,有散句,缺乏韵律美,既无诗的意境,又无散文的美感。

5、乙文第①中“四时之景不同,而乐亦无穷”中的“乐”与范仲淹甲文中的“后天下之乐而乐”的“乐”内涵是否相同?请简要说明。

答:内涵不相同。

乙文中的“乐”是欣赏山水的乐趣,而甲文中“后天下之乐而乐”的“乐”是与民同乐、人民的快乐。

四、[甲]《曹刿论战》与[乙]《得道多助失道寡助》比较1、[甲] 文中“齐师伐我。

公将战”时,一介布衣曹刿主动请见鲁庄公的原因是“肉食者鄙,未能远谋。

”(用原文语句回答),目的是使鲁庄公认识到人心在战争中的作用,努力争取人民的支持,为胜利奠定可靠的基础。

他的这种思想境界可以用成语“天下兴亡,匹夫有责”来形容。

[乙]文结尾说“君子有不战,战必胜矣”,是因为“得道者多助,失道者寡助。

”(用原文语句回答)。

2、【甲】文通过记叙,说明了政治上取信于民是赢得战争胜利的先决条件;【乙】文通过议论,论述了“天时不如地利,地利不如人和。

”的中心论点;两个文段文段都强调了民贵、人和的重要,请你说说这种思想对我们今天国家建设的积极意义: “民贵”即“以民为本”,“人和”实际上就是“仁政”,这种仁政爱民之心与现代社会提倡的“以人为本”“和谐”是一脉相承的。

社会主义现代化建设以及“和谐社会”的构建主要靠“人和”,“众志成城”、“人心齐,泰山移”,汶川地震、舟曲泥石流等灾难发生地都是因人和而实现了后期建设。

3、甲文的曹刿和乙文中的孟子在治国方面都具有相同的思想,请分别写出能体现他们共同思想的句子。

【甲】文:“小大之狱,虽不能察,必以情。

”;[乙]文:“天时不如地利,地利不如人和。

”4、甲文着重刻画了曹刿的形象,突出“远谋”(用原文语句回答)是弱国战胜强国的必要条件;乙文通过列举一系列战例,明确了“人和”(用原文语句回答)是决定战争胜负的关键。

5、对甲、乙两文的分析不正确的一项是(A)A.甲、乙两文的思想观点、写作方法以及写作目的是一致的。

B.甲、乙两文的思想观点有相同之处、都着眼于“民”。

C.甲文认为取信于民是战争取胜的先决条件,乙文认为“人和”是取胜的重要条件。

D.甲、乙两文都运用了对比手法,不同的是甲文用对比突出曹刿的谋略,乙文用对比证明“得道”的重要。

五、[甲文]《得道,失道》[乙文]《生于,死于》比较1、[甲文]的论点是“天时不如地利,地利不如人和。

”(用原文语句回答),[乙文]的论点是“然后知生于忧患,而死于安乐也。

”(用原文语句回答),它们主要都是针对最高统治者来说的。

两则短文提出论点的方式不尽相同:[甲文]的论点在开头点明,然后对论点进行了进一步的论证和强调;[乙文]在结尾处揭示出论点,不再对论点进行解说。

2、[甲文][乙文]两则短文都用了类比论证的手法。

[甲文]在开头提出论点后,用概括性很强的战例加以证明,然后从理论上进行论证,类推出治国的道理:“得道者多助,失道者寡助。