高考诗歌鉴赏试题(通用60篇)

高中诗歌鉴赏试题练习题(有答案) 百度文库

一、高中诗歌鉴赏试题1.阅读下面这首宋词,完成各题。

水调歌头·舟次扬州和杨济翁、周显先韵辛弃疾落日塞尘起,胡骑猎清秋。

汉家组练十万,列舰耸高楼。

谁道投鞭飞渡,忆昔鸣髇血污①,风雨佛狸愁。

季子正年少,匹马黑貂裘②。

今老矣,搔白首,过扬州。

倦游欲去江上,手种橘千头。

二客东南名胜,万卷诗书事业,尝试与君谋。

莫射南山虎,直觅富民侯③。

【注】①鸣髇血污:鸣髇(xiāo):即鸣镝,是一种响箭。

《史记·匈奴传》载匈奴太子冒顿作鸣镝,射杀其父而夺位。

此借指金主完颜亮被部属杀死。

②季子:苏秦字季子,战国时的策士,以合纵策游说诸侯佩六国相印。

③射南山虎:《史记李将军列传》载:“广出猎,见草中石,以为虎而射之。

”富民侯:《汉书》载:“武帝末年,悔征伐之事,乃封丞相为富民侯。

”(1)下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )A. “落日塞尘起”开篇营造气氛,准确渲染出敌寇甚嚣尘上的气焰。

下文“胡骑”“汉家”对举,进一步写出两军对峙,战争一触即发的紧张场面。

B. “谁道投鞭飞渡”一句,以前秦苻坚南侵东晋投鞭断流却不免败亡的典故,暗指宋朝军队虽规模宏大,却终究不堪一击,令人痛惜。

C. “季子正年少,匹马黑貂裘”二句,正是词人自己当年飒爽英姿的写照。

词人以“季子”自比,突出自己以天下为己任,意气风发的少年锐进之气。

D. 全词上阕颇类英雄史诗开端,下阕转而表达了壮志消磨之悲,多处用典故寄寓情志,颇见雄豪之气,体现了辛词一贯的风格。

(2)请简要分析词中所蕴含的思想感情。

【答案】(1)B(2)①少年时意气风发、立志报国的壮志豪情。

作者以“季子”自比,表达了以天下为己任,欲为国建功立业的爱国豪情。

②欲归隐却仍心系国事的矛盾心态。

作者“欲去江上”种橘置产,劝友人不要效仿李广南山习射,只须谋“富民侯”之安逸清闲。

实则表达了自己一心为国却无用武之地,欲去而不忍去的矛盾心情。

③壮志难酬,年华易老的愁苦愤懑。

“今老矣,搔白首”与上阕形成鲜明对比,表达了作者深忧时不我待,壮志未酬的悲愤与无奈。

高考语文诗歌鉴赏综合题汇编附详细答案

一、高中诗歌鉴赏试题1.阅读下面这一首诗歌,完成下面小题。

忆秦娥注(唐)李白箫声咽,秦娥梦断秦楼月。

秦楼月,年年柳色,㶚陵伤别。

乐游原上清秋节,咸阳古道音尘绝。

音尘绝,西风残照,汉家陵阙。

【注释】此词相传为李白所作。

(1)下列对本词的赏析,不正确的一项是()A. 开篇写呜咽的箫声惊醒夜梦人,为全词奠定了凄凉的情感基调。

B. 上片写闺情念远,由月色到柳色,由虚到实,道尽了离别之伤。

C. 下片写秋望伤时,咸阳古道、汉家陵阙勾连古今,抒兴废之悲。

D. 全词意境开阔,既有时序的跳跃,又有场景的转换,开阖有致。

(2)这首词的结尾两句“西风残照,汉家陵阙”有何妙处?结合词句简要分析。

【答案】(1)B(2)①意象叠加(列锦)。

这一句将西风、残照、汉家陵阙三个名词性短语叠加在一起,描绘出在西风落日的映衬下,汉王朝陵墓宫阙凄冷荒凉的景象,营造出古朴苍凉的意境。

②以景结情。

“西风残照,汉家陵阙”既是眼前实景,又是历史遗迹,营造出一种悲壮的历史消亡感,含蓄蕴藉,意境深远,寓深沉的历史浩叹于开阔的景象之中。

【解析】【分析】(1)B项,错在“由虚到实”,由月色到柳色,是由眼前照着楼台的月色回想往年在灞桥折柳,送别爱人的悲伤情景。

应该是由实到虚。

故选B。

(2)“西风残照,汉家陵阙”,将西风、残照、汉家陵阙三个名词性短语叠加在一起,使用了意象叠加的艺术手法,描绘了从乐游原上远望咸阳古道的悲凉景象,引出秦娥眼前之所见,只有在肃杀的秋风之中,一轮落日空照着汉代皇帝陵墓的荒凉图景。

这既是眼前实景,又是历史遗迹。

诗人以景结情,将秦娥怀古伤今的弦外之音,表达得淋漓尽致,意境深远。

故答案为:⑴B;⑵①意象叠加(列锦)。

这一句将西风、残照、汉家陵阙三个名词性短语叠加在一起,描绘出在西风落日的映衬下,汉王朝陵墓宫阙凄冷荒凉的景象,营造出古朴苍凉的意境。

②以景结情。

“西风残照,汉家陵阙”既是眼前实景,又是历史遗迹,营造出一种悲壮的历史消亡感,含蓄蕴藉,意境深远,寓深沉的历史浩叹于开阔的景象之中。

高三语文诗歌鉴赏题20套(带答案)及解析解析

高三语文诗歌鉴赏题20套(带答案)及解析解析一、诗歌鉴赏1.阅读下面这首唐诗,完成各题。

寄李儋元锡韦应物去年花里逢君别,今日花开又一年。

世事茫茫雕自料,春愁黯黯独成眠。

身多疾病思田里,邑有流亡愧俸钱。

闻道欲来相问讯,西楼望月几回圆。

【注释】这首诗是韦应物晚年在滁州刺史任上的作品。

韦应物在滁州任职的一年里,对朝政紊乱、国家衰弱、民生凋敝,极为忧虑。

(1)下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是()A.全诗塑造了一个有志而无奈、进退两难的官员形象,披露了一个官员的思想矛盾。

B.首联点明分别的时间,“又”字说明距上次分别已经一年,强调了时间流逝之快。

C.颔联写自己的烦恼苦闷,“世事茫茫”既指国家的前途,也包含诗人个人的前途。

D.尾联直抒胸臆,表达了诗人感激友人李儋的问候,急切盼望友人的来访的情感。

(2)诗歌的颈联备受赞扬,范仲淹叹为,“仁者之言”,朱熹盛称“贤矣”。

请谈谈你对颈联的理解。

2.阅读下面这两首诗,完成下面小题除夜[唐]来鹄①事关休戚已成空,万里相思一夜中。

愁到晓鸡声绝后,又将憔悴见春风。

元日[宋]王安石②爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏③。

千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

【注】①来鹄:唐朝诗人,豫章(今江西南昌市)人,相传来鹄家宅在南昌东胡徐孺子亭边。

家贫,工诗,曾自称“乡校小臣”,隐居山泽。

师韩柳为文,举进士,屡试落第。

②王安石:宋代政治家、改革家、文学家,作此诗时身为宰相,正在大刀阔斧地进行改革。

③屠苏:药酒名。

(1)下列对两首诗的赏析,不正确的一项是()A.来诗首句“事关休戚已成空”既交代了后面“愁”的所有原因,也奠定全诗愁苦的情感基调。

B.王诗首句“爆竹声中一岁除”,既紧扣了诗的标题“元日”,又渲染了春节热闹欢乐的气氛。

C.王诗用白描手法,极力渲染喜气洋洋的节日气氛,同时又通过元日的习俗来寄托自己的思想。

D.同为辞旧迎新两首诗表现出的思想情感却不同。

来诗愁苦,王诗喜悦,这与他们境遇有关。

2020-2021高考语文诗歌鉴赏试题(及答案)

2020-2021高考语文诗歌鉴赏试题(及答案)一、高中诗歌鉴赏试题1.阅读下面这首宋诗,完成小题。

自金陵如丹阳道中有感①王安石数百年来王气消,难将前事问渔樵。

苑方秦地皆芜没②,山借扬州③更寂寥。

荒埭暗鸡催月晓④,空场⑤老雉挟春骄。

豪华只有诸陵⑥在,往往黄金出市朝。

【注】①此诗作于1066年(治平三年)春,闲居江宁已三年的王安石聊发游兴,骑马东行游丹阳,沿途访友寻古。

②化用古人诗句。

李白《金陵》诗:“苑方秦地少,山似洛阳多。

古殿吴花草,深官晋绮罗。

”刘长卿的诗:“金陵已芜没,函谷复烟尘。

”③东汉末刘繇曾将扬州治所设在曲阿(丹阳)。

④《建康图经》言:“鸡鸣埭在青溪西南潮沟上,过沟有埭,名鸡鸣。

齐武帝早游钟山射雉,至此,鸡始鸣。

”⑤场:射雉场。

《南齐书·东昏侯纪》:“置射雉场二百九十六处,翳中帷帐及步障,皆袷以绿红锦。

”⑥《元和郡县图志》载:丹阳有齐高帝的泰安陵,武帝的景安陵,明帝的兴安陵,梁武帝的修陵,文帝的建陵,简文帝的庄陵等多座。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()A. 首联,写对历史悠久的古帝王之都金陵的总体感受,“王气消”三字为全诗定下了伤感的基调。

B. 颔联,当年的苑方秦地般的美景已消失了,一度为扬州治所的丹阳繁华也已寂寥不见了。

C. 尾联,写盛极一时的王朝黄金散尽,如今只剩下帝王的陵寝,充满了人财两空的哀伤。

D. 这首七言律诗,词句警策,典故丰富,内容深邃,充满历史的纵深感和兴替的沧桑感。

(2)请简要赏析颈联“荒埭暗鸡催月晓,空场老雉挟春骄”。

【答案】(1)C(2)①融情于景,借景抒情。

“荒”“暗”二字营造了一片昏暗、衰败的意境。

②视听结合。

“荒埭暗鸡催月晓”,写听觉感受,而一个“催”字,突出了“暗鸡”的呜叫给人的心理感受;“空场老雉挟春骄”则侧重于视觉所见。

③用典。

化用齐武帝鸡鸣埭打猎的事,这里借齐朝帝王荒于畋猎,终至亡国的故事,批评了历史上许多皇帝耽子犬马声色,不理朝政导致国势衰落之事实。

全国高考语文诗歌鉴赏的综合高考真题汇总附答案解析

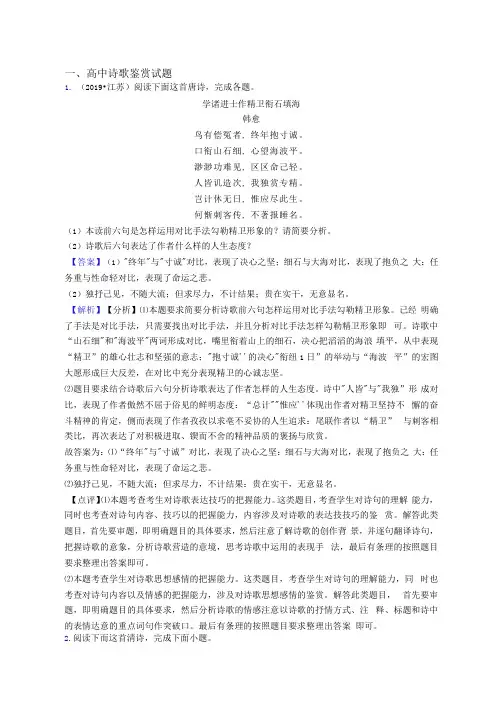

一、高中诗歌鉴赏试题1. (2019•江苏)阅读下面这首唐诗,完成各题。

学诸进士作精卫衔石填海韩愈鸟有偿冤者, 口衔山石细, 渺渺功难见, 人皆讥造次, 岂计休无日, 何惭刺客传, 终年抱寸诚。

心望海波平。

区区命己轻。

我独赏专精。

惟应尽此生。

不著报睡名。

(1)本读前六句是怎样运用对比手法勾勒精卫形象的?请简要分析。

(2)诗歌后六句表达了作者什么样的人生态度?【答案】(1)"终年"与"寸诚"对比,表现了决心之坚;细石与大海对比,表现了抱负之 大:任务重与性命轻对比,表现了命运之悲。

(2)独抒己见,不随大流;但求尽力,不计结果;贵在实干,无意显名。

【解析】【分析】⑴本题要求简要分析诗歌前六句怎样运用对比手法勾勒精卫形象。

已经 明确了手法是对比手法,只需要找出对比手法,并且分析对比手法怎样勾勒精卫形象即 可。

诗歌中“山石细"和"海波平"两词形成对比,嘴里衔着山上的细石,决心把滔滔的海浪 填平,从中表现“精卫”的雄心壮志和坚强的意志;"抱寸诚''的决心"衔纽1日”的举动与“海波 平”的宏图大愿形成巨大反差,在对比中充分表现精卫的心诚志坚。

⑵题目要求结合诗歌后六句分析诗歌表达了作者怎样的人生态度。

诗中"人皆"与"我独”形 成对比,表现了作者傲然不屈于俗见的鲜明态度:“总计""惟应''体现出作者对精卫坚持不 懈的奋斗精神的肯定,侧而表现了作者孜孜以求亳不妥协的人生追求:尾联作者以“精卫” 与刺客相类比,再次表达了对积极进取、锲而不舍的精神品质的褒扬与欣赏。

故答案为:⑴“终年"与"寸诚”对比,表现了决心之坚:细石与大海对比,表现了抱负之 大:任务重与性命轻对比,表现了命运之悲。

⑵独抒己见,不随大流;但求尽力,不计结果:贵在实干,无意显名。

高考语文高中诗歌鉴赏试题习题及答案百度文库

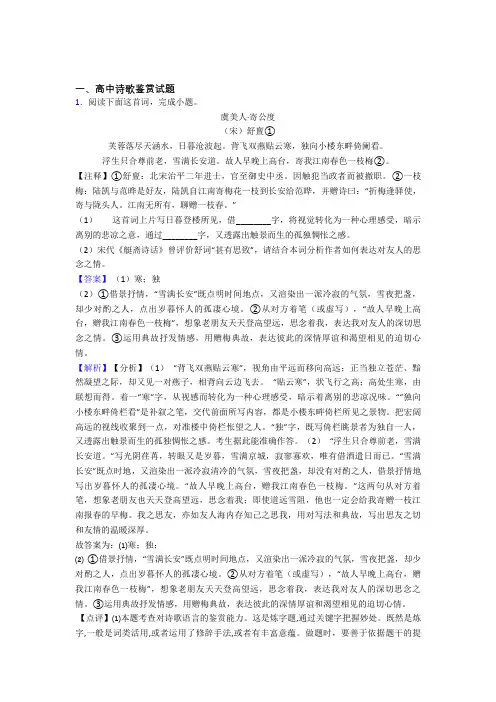

一、高中诗歌鉴赏试题1.阅读下面这首词,完成小题。

虞美人·寄公度(宋)舒亶①芙蓉落尽天涵水,日暮沧波起。

背飞双燕贴云寒,独向小楼东畔倚阑看。

浮生只合尊前老,雪满长安道。

故人早晚上高台,寄我江南春色一枝梅②。

【注释】①舒亶:北宋治平二年进士,官至御史中丞。

因触犯当政者而被撤职。

②一枝梅:陆凯与范晔是好友,陆凯自江南寄梅花一枝到长安给范晔,并赠诗曰:“折梅逢驿使,寄与陇头人。

江南无所有,聊赠一枝春。

”(1)这首词上片写日暮登楼所见,借________字,将视觉转化为一种心理感受,暗示离别的悲凉之意,通过________字,又透露出触景而生的孤独惆怅之感。

(2)宋代《艇斋诗话》曾评价舒词“甚有思致”,请结合本词分析作者如何表达对友人的思念之情。

【答案】(1)寒;独(2)①借景抒情,“雪满长安”既点明时间地点,又渲染出一派冷寂的气氛,雪夜把盏,却少对酌之人,点出岁暮怀人的孤凄心境。

②从对方着笔(或虚写),“故人早晚上高台,赠我江南春色一枝梅”,想象老朋友天天登高望远,思念着我,表达我对友人的深切思念之情。

③运用典故抒发情感,用赠梅典故,表达彼此的深情厚谊和渴望相见的迫切心情。

【解析】【分析】(1)“背飞双燕贴云寒”,视角由平远而移向高远;正当独立苍茫、黯然凝望之际,却又见一对燕子,相背向云边飞去。

“贴云寒”,状飞行之高;高处生寒,由联想而得。

着一“寒”字,从视感而转化为一种心理感受,暗示着离别的悲凉况味。

““独向小楼东畔倚栏看”是补叙之笔,交代前面所写内容,都是小楼东畔倚栏所见之景物。

把宏阔高远的视线收聚到一点,对准楼中倚栏怅望之人。

“独”字,既写倚栏眺景者为独自一人,又透露出触景而生的孤独惆怅之感。

考生据此能准确作答。

(2)“浮生只合尊前老,雪满长安道。

”写光阴荏苒,转眼又是岁暮,雪满京城,寂寥寡欢,唯有借酒遣日而已。

“雪满长安”既点时地,又渲染出一派冷寂清冷的气氛,雪夜把盏,却没有对酌之人,借景抒情地写出岁暮怀人的孤凄心境。

最新高考语文诗歌鉴赏试题(及答案)【优选】.doc

最新高考语文诗歌鉴赏试题( 及答案 ) 【优选】一、高中诗歌鉴赏试题1.阅读下面这首诗,完成下面小题。

达摩支曲①(唐)温庭筠捣麝成尘香不灭,拗莲作寸丝难绝。

红泪文姬洛水春,白头苏武天山雪。

君不见无愁高纬② 花漫漫,漳浦宴馀清露寒。

一旦臣僚共囚虏,欲吹羌管先汍澜③ 。

旧臣头鬓霜华早,可惜雄心醉中老。

万古春归梦不归,邺城风雨连天草。

【注】①达摩支曲:乐府舞曲名。

摩,一作“磨”。

又名《泛兰丛》。

②无愁高纬,“无愁天子”高纬。

高纬,北齐后主,一位荒淫的亡国之君。

③汍( wán)澜:流泪的样子。

(1)这首诗从体裁角度看,是一首________诗,而从题材角度看则是一首 ________诗。

(2)本诗在艺术上的一个显著特点是缘情造境,多方烘托。

请结合全诗分析烘托手法的运用。

【答案】( 1)古风(乐府、古体诗);借古讽今(咏史怀古)( 2)① 用比兴手法烘托,麝碎香存,藕断丝连,烘托故国之思。

② 用典故烘托,用蔡文姬和苏武的典故,烘托爱国热情。

③ 用景物烘托,用“邺城”衰败的景象,烘托对高纬亡国而老臣终抱亡国之恨的感叹。

全诗层层渲染,借古讽今,揭示高纬亡齐的历史教训。

【解析】【分析】( 1)古代诗歌就体裁来说可分为近体诗和古体诗(古风),本诗不符合近体诗特点,所以是古体诗。

诗人在这首诗中,颂扬了蔡文姬、苏武二人的爱国热情,斤责了“无愁天子”高纬的误国行径,对有雄心报国的北齐老臣终抱亡国之恨表示叹惋,暗示忧劳兴国、逸豫亡身的道理,万古皆然,对晚唐统治者敲起警钟。

咏史怀古,借古讽今。

(2)本诗的主旨在于揭示高纬亡齐的历史教训,而歌咏此事的诗句却只有六句,下余六句,开头四句和结尾二句都是为渲染亡国之恨而层层烘托:先以麝碎香存、藕断丝连的比兴,写相思的久远;再用蔡文姬、苏武羁留匈奴的典故,写故国之思的痛切,表达爱国之情;而在叙述北齐亡国的血泪遗事之后,更越世代而下,以“邺城风雨连天草”的衰败景象,抒写后人的叹惋感伤。

高考语文诗歌鉴赏题20套(带答案)含解析解析(6)

高考语文诗歌鉴赏题20套(带答案)含解析解析(6)一、诗歌鉴赏1.阅读下面这首唐诗,回答问题。

行舟忆永和兄弟①周必大一挂吴帆不计程,几回系缆几回行。

天寒有日云犹冻,江阔无风浪自生。

数点家山常在眼,一声寒雁②正关情。

长年③忽得南来鲤,恐有音书作急烹!注:①周必大(1126-1206),庐陵(今江西吉安)人,绍兴进士,官至左丞相,以少傅致仕。

永和,隶属于江西吉安。

此诗写于作者乘舟北赴吴地(今江苏)途中。

②寒雁:古人常以雁行作为兄弟之称。

③长年:舟师,犹言船老大。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()A.首联呼应标题,用语质朴无华,反复言说“几回”,意在突出路途遥远与离家越来越远。

B.颔联寓情于景,天寒、云冻、江阔、浪涌,渲染暗淡凄寒的气氛,烘托诗人孤寂的心境。

C.颈联触景生情,回望家山渐行渐远,仰视大雁翩翩南飞,思乡念亲之情不禁油然而生。

D.本诗用词考究,其中副词“犹”“自”“常”“正”的运用,就显得贴切自然,耐人寻味。

(2)同样是羁旅在外,本诗与晩唐诗人李商隐的《夜雨寄北》(“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池塘。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

”)有何异同?请简要分析。

2.阅读下面的这首词,完成各题。

一剪梅·游蒋山呈叶丞相辛弃疾独立苍茫醉不归。

日暮天寒,归去来兮。

探梅踏雪几何时。

今我来思,杨柳依依。

白石冈头曲岸西。

一片闲愁,芳草萋萋。

多情山鸟不须啼。

桃李无言,下自成蹊。

(1)词的上片前三句渲染了①________的氛围,交代这是一首②________的诗歌(填写诗歌题材)。

(2)辛弃疾写词尤擅于用典,往往对其稍加改造便别出新意。

请结合本词,通过用典来抒情的角度试举两例加以分析。

3.阅读下面这首诗,完成下列小题。

冬末同友人泛潇湘杜荀鹤残腊泛舟何处好?最多吟兴是潇湘。

就船买得鱼偏美,踏雪沽来酒倍香。

猿到夜深啼岳麓,雁知春近别衡阳。

与君剩采江山景,裁取新诗入帝乡。

(1)下列对这首诗的赏析,不恰当的两项是()A.这首诗是作者与友人于冬末泛舟潇湘,以记游述怀的一首清逸之作。

(语文) 高考语文诗歌鉴赏试题(有答案和解析)

(语文)高考语文诗歌鉴赏试题(有答案和解析)一、诗歌鉴赏1.阅读下面这首宋词,完成下面小题。

念奴娇送陈正言①家铉翁②南来数骑,问征尘,正是江头风恶。

耿耿孤忠磨不尽,惟有老天知得。

短棹浮淮,轻毡渡汉,回首觚棱③泣。

缄书欲上,惊传天外清跸。

路人指示荒台,昔汉家使者,曾留行迹。

我节君袍雪样明,俯仰都无愧色。

送子先归,慈颜未老,三径有余乐。

逢人问我,为说肝肠如昨。

【注释】①陈正言是南宋朝廷派来的使者。

②恭宗德祐二年(1276)正月,元军从水陆大举入侵,南宋朝廷投降,并派出三千余人官兵赴元祈请有关事宜,家铉翁即是其中一位祈请使,他从此被迫羁留北方,直到1294年以八十二岁的高龄被放归。

此词即是作于羁留期间。

③觚棱:本指殿堂屋角上的瓦脊形状,这里代指宫阙。

(1)下列对这首词的理解和分析,不正确的一项是()A.首句写作者对南方形势的关心。

遇南来者即询问消息,但询问的结果却是“江头风恶”,即形势不好。

B.“磨不尽”三字,指耿耿孤忠坚如磐石,也包含了他在北方所受的各种磨难,更加突显了他的品质。

C.“短棹浮淮”写诗人眺望京城时所见的淮水之上船来船往的景象;“泣”表达了思归不得的痛苦。

D.此词上片虽从眼前落笔,但主要还是叙写对那段惊心动魄的历史的回忆;下片重在抒写自己的心迹节概。

(2)作者身羁异域,送归而自己却不能归,下片并未见伤悲沉沦之情。

请分析词作的下片是如何抒发这种情感的。

2.阅读下文,完成小题。

咏怀(其四十三)(三国·魏)阮籍①鸿鹄相随飞,飞飞适荒裔。

双翮临长风,须臾万里逝。

朝餐琅玕②实,夕宿丹山际。

抗身青云中,网罗孰能制。

岂与乡曲士,携手共言誓。

【注】①阮籍(210年-263年),三国魏人。

字嗣宗。

陈留(今属河南)尉氏人。

竹林七贤之一。

曾任步兵校尉,世称阮步兵。

②琅玕:中国神话传说中的仙树,其实似珠。

(1)本诗从体裁上看,属于____体诗。

以下不能作为本题判断依据的一项是()A.时代B.韵脚C.句数D.平仄(2)对本诗赏析不正确的一项是()。

高三语文诗歌鉴赏题20套(带答案)含解析解析(2)

高三语文诗歌鉴赏题20套(带答案)含解析解析(2)一、诗歌鉴赏1.阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

听安万善吹觱篥①中歌(节选)李颀枯桑老柏寒飕飑,九雏鸣凤乱啾啾。

龙吟虎啸一时发,万籁百泉相与秋。

忽然更作渔阳掺②,黄云萧条白日暗。

变调如闻杨柳③春,上林繁花照眼新。

岁夜高堂列明烛,美酒一杯声一曲。

【注释】①觱篥(bìlì),簧管古乐器,似唢呐,以竹为主,上开八孔,管口插有芦制的哨子。

汉代由西域传入,今巳失传。

②渔阳掺:渔阳一带的民间鼓曲名。

③杨柳:指古曲名《折杨柳》。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()A.这首诗与《李凭箜篌引》一样都是古体诗,题目中的“歌”是诗体标志。

B.前四句用不同的喻体描写了吹奏觱篥的曲调特点,将抽象的乐音具体化。

C.诗人善于借曲写曲,用《渔阳掺》和《折杨柳》唤起读者对觱篥曲的联想。

D.除夕之夜,诗人听到美妙的觱篥曲,悲从中来,流露出借酒浇愁的情绪。

(2)安万善吹觱篥的乐曲旋律有怎样的变化?请结合诗句简要分析。

2.阅读下面这首诗,完成下面小题。

天香·烟络横林[宋代]贺铸烟络横林,山沉远照,迤逦黄昏钟鼓。

烛映帘栊,蛩催机杼,共苦清秋风露。

不眠思妇,齐应和、几声砧杵。

惊动天涯倦宦,骎骎①岁华行暮。

当年酒狂②自负,谓东君、以春相付。

流浪征骖北道,客樯南浦,幽恨无人晤语。

赖明月、曾知旧游处。

好伴云来,还将梦去。

注:①骎骎(qīn):马疾奔貌,形容时光飞逝。

②酒狂:《汉书·盖宽饶传》:盖自语曰:“我乃酒狂。

”(1)本词前三句写旅途中________时的目之所接、耳之所闻,表达出作者内心的________之情。

(2)这首词下阕虚实结合的手法特色鲜明,试作赏析。

3.阅读下面这首唐诗,完成下列小题。

临江仙①李煜樱桃②落尽春归去,蝶翻金粉双飞。

子规啼月小楼西,玉钩罗幕,惆怅暮烟垂。

别巷寂寥人散后,望残烟草低迷。

炉香闲袅凤凰儿,空持罗带,回首恨依依。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

高考诗歌鉴赏试题高考诗歌鉴赏试题(通用60篇)高考诗歌鉴赏试题篇1(山东卷)阅读下面的宋词,回答问题。

(8分)卜算子张元幹(注)风露湿行云,沙水迷归艇。

卧看明河月满空,斗挂苍山顶。

万古只青天,多事悲人境。

起舞闻鸡酒未醒,潮落秋江冷。

[注]张元幹,宋代爱国词人。

(1)请对上片前两句中的“湿”“迷”二字分别作简要赏析。

(4分)(2)“起舞闻鸡酒未醒,潮落秋江冷”表达了作者怎样的思想感情?请作简要分析(4分)十五、14.(1)①“湿”字,描述出地面浓重的风露水汽使行云也充满湿气而显得厚重凝滞,突出了外在环境的潮湿、阴冷,表现了作者凄凉和沉重的情绪。

②“迷”字,描述水面迷蒙的雾气使归舟迷失了航向,烘托出朦胧、迷惘的氛围,表现了作者内心的迷惘。

(2)①化用了祖逖闻鸡起舞的“典故”,表现作者胸怀大志,而报国之志难以实现内心悲愤无奈;②寓情于景,描述江潮的退落和秋江的冷寂,委婉地表达了作者应对国事衰退内心的悲凉,寄寓了浓郁的爱国情感。

高考诗歌鉴赏试题篇2(上海卷)阅读下面的作品,完成14—16题。

(8分)春江晚景张九龄江林皆秀发,云日复相鲜。

征路那①逢此,春心益渺然②。

兴来只自得,佳处莫能传。

薄暮津亭下,余花满客船。

[注]①那:同“哪”。

②渺然:广阔辽远的样貌。

14.与诗歌题目中“江”字直接照应的词语有“江林”、“”和“客船”。

(1分)15.对本诗分析正确的一项是(3分)A.本诗用典与写实相结合,含蓄而又自然。

B.本诗以咏物为题材,脉络清晰而且顺畅。

C.颔联、颈联对仗工整,贴合律诗的要求。

D.全诗的语言清新淡雅,又不失朴实之风。

16.从情景关系的角度,赏析本诗前两联是如何表达作者情感的。

(4分)十四、14.(1分)津亭15.(3分)D【A、单从试卷带给的材料看,很难断定诗歌有用典;即使对第2句作出注释,也不好说这首诗是用典和写实结合。

从全诗看,就应是虚实结合或情景交融的写法。

B、从题目看,这是一首写景诗,而不是咏物诗。

C、两联对仗并不工整】16.(4分)本诗首联描绘了树木繁茂、落霞与夕阳交相辉映的春江晚景,色彩艳丽,含蓄地传达出作者喜悦的情绪。

颔联则直接抒发作者在征路上见到美景时喜出望外的情绪。

两联景中有情,情中有景,情景交融。

(景色2分,情感1分,两者关系1分)高考诗歌鉴赏试题篇3(重庆卷)11.阅读下面这首词,然后回答问题。

好事近清·黄之隽高卧小船梢,仰看插江峰色。

都被绿痕皴断,是丛篁幽石。

天开十折画屏风,遮住半江黑。

仔细乱篙撑处,怕悬崖崩坼。

(1)开头两句表现了作者怎样的情绪?“插”字有何表达效果?(4分)(2)末尾两句中的“悬崖”“崩坼”分别指什么?作者为何说“乱篙撑处”“怕悬崖崩坼”?十三、【答案】(1)表现了作者乘船观看山水时悠闲自得的情绪。

用一“插”字,把江边山峰的尖峭、挺拔形象地表现出来。

(2)“悬崖”指倒映江中的陡峭山崖。

“崩坼”本指倒塌断裂,此指江中的山影破碎散乱。

作者担心竹篙一撑,江面激起水波,把江中的山影漾乱,美景被破坏。

高考诗歌鉴赏试题篇4(安徽卷)阅读下面这首诗,完成8-9题。

月圆(1)【唐】杜甫孤月当楼满,寒江动夜扉。

委波金不定,照席绮逾依。

(2)未缺(3)空山静,高悬列宿(4)稀。

故园松桂发,万里共清辉。

【注】(1)这首诗是唐代宗大历元年(766)秋天杜甫所作(2)那里指光彩更,8.这首诗签六句描述了月圆之夜的那几幅画面?请用简洁的语言进行概括。

9.本诗最后两句情感真挚,请从虚实结合的角度进行赏析。

十二、8.(1)明月独悬,照射在江面和屋舍上,波光粼粼。

(2)月光照射在屋内的华丽的席面上。

(3)仰视月空,月光皎洁,群星稀廖。

9.前一句写眼前的月亮,后一句虚写,想象到千里之外家乡的亲人也共同沐浴着完美的月光,表达了作者期望天涯各处的亲人们都共同沐浴完美月光的完美心愿,同时也表达出自己长期滞留在异乡,久久不能回家的无奈,和对家人的思念之情。

高考诗歌鉴赏试题篇5(湖南卷)10.阅读下面的古诗,完成题目。

(8分)君不见魏武草创争天禄,群雄睚眦相驰逐。

昼携壮士破坚阵,夜接词人赋华屋。

都邑缭绕西山阳,桑榆漫漫漳河曲。

城郭为墟①人改代,但有西园明月在。

鄴傍高冢多贵臣,蛾眉曼睩共灰尘。

试上铜台歌舞处,唯有秋风愁杀人。

(张说《鄴都引》,选自《全唐诗》)江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。

江畔何人初见月,江月何年初照人?人生代代无穷已,江月年年只相似。

不知江月待何人,但见长江送流水。

(选自普通高中语文选修教材《中国古代诗歌散文欣赏》)【注】虚:废墟。

(1)第二段诗句节选自唐代诗人张若虚的《》。

(2分)(2)请赏析两诗中划横线诗句所抒发的人生感悟的差异。

(6分)十一、10.(1)春江花月夜(2)第一首诗叙述魏武身后的历史变迁,流露出诗人哀叹时光易逝、英雄业绩无继的感慨。

第二首诗写的是个人的生命是短暂即逝的,而人类的存在则是绵延久长的,因之“代代无穷已”的人生就和“年年只相似”的明月得以共存。

这是诗人从大自然的美景中感受到的一种欣慰。

诗人虽有对人生短暂的感伤,但并不是颓废与绝望,而是缘于对人生的追求与热爱。

高考诗歌鉴赏试题篇6阅读下边一首词,完成(1)—(2)题。

鹊桥仙夜闻杜鹃陆游茅檐人静,蓬窗灯暗,春晚连江风雨。

林莺巢燕总无声,但月夜常鸣杜宇。

催成清泪,惊残孤梦,又拣深枝飞去。

故乡犹自不堪听,况半世飘然羁旅?[注]①惊残:惊醒。

②故乡:即家乡。

(1)这首词“茅檐人静”等三句描述了什么景象?有什么作用?(2)词中“林莺巢燕总无声,但月夜常啼杜鹃”两句运用了什么手法。

这样写在表达上有什么好处?答:(1)这三句描述了春晚寂静、昏暗、风雨凄迷的景象。

其作用在于为杜鹃出场作铺垫,也为后文表达词人飘零身世和凄凉的心境作铺垫。

(2)运用烘托手法,其好处是以“静”衬托出杜鹃啼声的悲切。

(“总无声”衬“啼杜宇”,而啼声“催成清泪”)高考诗歌鉴赏试题篇7(湖北卷)14.阅读下面这首宋诗,然后回答问题。

(8分)劳停驿欧阳修孤舟转山曲,豁尔见平川。

树杪帆初落,峰头月正圆。

荒烟几家聚,瘦野一刀田。

行客愁明发,惊滩鸟道前。

【注】此诗为欧阳修被贬峡州夷陵令时作。

劳停驿,驿站名。

(1)简要说明此诗前两联景物描述的时空变化。

(4分)(2)简要分析第三联中“荒”“瘦”二字的妙处。

(4分)【答案】(1)(4分)此诗前两联写景,时空变化丰富。

从时间节点来看,可分为两个时段,第一联为舟行之时(白昼),第二联为泊舟之后(暮夜)。

从取景空间来看,一句一景,富于变化。

孤舟山曲、豁尔平川、树杪帆落、峰头月圆,远、近、高、低,布置巧妙。

(2)(4分)①从用字自然传神来看:数缕荒烟,几户人家,在暮色笼罩之下,尤显荒凉冷落;瘦野薄田,狭促如刀,瘦瘠之至。

“荒”“瘦”二字,乃寻常字眼,但在此运用十分贴切,显得自然而工稳,能传达出诗人应对“荒村”“瘦田”的第一感觉,具有很强的感染力。

②从情感寄寓来看:“荒”“瘦”二字,包含地僻、田瘦等多重好处,寄寓了诗人对山民的怜悯、关切,以及诗人被贬蛮荒的失意,极好地丰富了全诗的情感内涵。

【考点定位】归纳资料要点,概括中心意思。

潜力层级为分析综合C。

【试题分析】此题考查考生对炼字型诗歌鉴赏题型的把握。

考生可从字的本义,在诗句中的好处,以及其表达效果等三个方面来进行分析。

高考诗歌鉴赏试题篇8阅读下面一首诗歌,然后回答问题。

(6分)游山西村陆游莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

这首诗的颔联“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”是脍炙人口的名句,请结合诗歌资料对此联作简要的赏析。

答:(1)写出了山水曲折、树茂花艳的景色。

(2)反映作者观赏景物的欣悦。

(3)揭示出世间事物消长变化的道理,能够引发广泛丰富的联想。

(4)对仗自然、工整。

(答出三点即可分,每点2分)高考诗歌鉴赏试题篇9(四川卷)13.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

(8分)夏日游山家同夏少府骆宾王返照下层岑,物外狎招寻。

兰径薰幽碾,槐庭落暗金。

谷静风声彻,山空月色深。

一遣樊笼累,唯馀松桂心。

(1)请简要赏析“谷静风声彻,山空月色深”。

(3分)(2)本诗表达了作者怎样的情感和志向?结合全诗简要分析。

(5分)九、(1)【答案】请因为风声停止,山谷显得异常安静,幽深少人的山林,月色更加浓郁,运用听觉和视觉描述,描绘了一幅幽邈、静谧的月下山林图景。

【解析】本题考查诗句的赏析,可从资料和手法等角度入手分析。

(2)【答案】表达了作者厌倦世俗,热爱自然,渴望归隐的情感;突出了作者对自由闲适生活的向往和对高洁坚贞品格的追求。

【解析】本题考查诗歌的情感,可结合诗人的理想与追求,结合诗句的具体资料来分析。

高考诗歌鉴赏试题篇10阅读下面的诗歌,回答问题。

剑门道中遇微雨陆游衣上征尘杂酒痕,远游无处不销魂。

此身合是诗人未?细雨骑驴入剑门。

注:作者从抗金前线的南郑调回后方的成都,途中写下了这首诗。

①联系注释,能够看出第一句中“征尘”和“酒痕”分别有什么含义?②第三句是一个问句,第四句是如何回应的?从中能够看出诗人什么思想感情?③最后两句在感情的表达上有什么特点?该诗的整体风格是怎样的?答:①征尘表示难忘征战生活;酒痕表达作者离开前线的遗憾和无奈,只能以酒消愁。

②第四句没有正面回答第三句的问题,转而写景,以景衬情,意在借景抒情。

因为诗人的愿望是做一个战士,到前线为国杀敌,但是愿望无法实现,只能写诗饮酒,这两句包含了作者的无奈和不甘心,表现了一个爱国志士壮志难酬的忧愤。

③在感情表达上采用的借景抒情的表达方式,委婉含蓄地表达了自己壮志难酬的忧愤。

诗歌的整体风格是:感情深沉,委婉含蓄。

高考诗歌鉴赏试题篇11(福建卷)6.阅读下面的诗歌,完成后面的题目。

(6分)秋夜纪怀[宋]陆游北斗垂莽苍,明河①浮太清②。

风林一叶下,露草百虫鸣。

病入新凉减,诗从半睡成。

还思散关③路,炬火驿前迎。

④(选自《四库全书》本《放翁诗选》)[注]①明河:银河。

②太清:指天空。

③散关:即大散关。

④炬火驿前迎:举着火把到驿馆前迎接。

(1)第二联写景精细,请简要分析。

(3分)(2)三、四;两联抒发了诗人怎样的情怀?请简要分析。

(3分)八、6.(6分)(1)(3分)【要点】①上句写微风穿过树林,叶子悄然落下;②下句写露水沾湿秋草,百虫鸣叫;③全联细致地写出了秋夜的寂静,营造出一种凄清的氛围。

(其他看法,言之成理亦可)(2)(3分)抒发了诗人的爱国情怀:诗人虽秋夜病卧,仍壮心不已,念念不忘昔年在大散关的战斗生活,还想重返战场,报效国家。

(意思对即可。

)高考诗歌鉴赏试题篇12阅读下面一首宋诗,然后回答问题。

(6分)诉衷情陆游当年万里觅封侯,匹马戍梁州。

关河梦断何处,尘暗旧貂裘。

胡未灭,鬓先秋,泪空流。