3.3地震相分析的参数

三分量地震采集方2

保证目的层最大炮检距道经动校后不被切除。

同时还要考虑消除多次波、AVO 必须的炮检距以及电缆最大长度等。

根据纵波、转换波联合观测系统设计理论模型可知,最大炮检距的确定应以转换波为主。

⑶采样间隔与道间距在已知地下速度模型的情况下,可以利用射线追踪的方法来计算道间距。

对于时间采样间隔的选择,应满足时间采样定理:max 21f t ≤∆ (6)其中∆t 表示时间采样间隔,f max 表示信号最大频率。

同理,对于道间距的选择,应满足空间采样定律:2minλ≤∆x (7)其中∆x 表示道间距,λmin 表示信号最小波长。

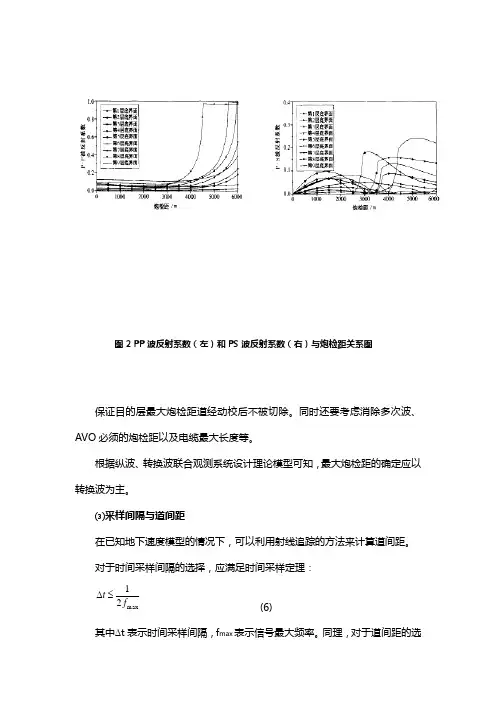

而λmin 与视波速和最大频率之间具有如下关系:max *min f v =λ (8)上述视速度要采用转换波的视速度;假设目的层的深度为H ,目的层以上介质的纵波等效速度分别为pv ,炮检距为x ,纵波零炮检距时间为0t ,则纵波视速度为:xx H v xv x t v dtdx v p ppp2222202*4+=+== (9)纵波和横波等效速度分别为p v 和s v ,炮检距为x ,纵波单程垂直旅行时为图2 PP 波反射系数(左)和PS 波反射系数(右)与炮检距关系图p t 0,横波单程垂直旅行时为s t 0,转换点到炮点和检波点的距离分别为p x 和s x ,则转换波时距曲线可以表示为:根据转换点的渐进线公式计算视速度为:xx c H v c x c H v c x c H x c H v v v p p s s s p s p s p ps )(22222222222222*+++++=(10)其中p s p p v v v c +=,ps ss v v v c +=其中为ΔS 炮间距,ΔX 为道间距。

⑷ 覆盖次数 在转换波勘探中,由于转换反射点靠近接收点,当炮点移动而检波点不动时,转换点间距小于半个道距,覆盖次数聚焦于大炮检距,即转换反射点靠近检波点。

当炮点不动而检波点移动时,转换点间距大于半个道距,覆盖次数发散于大炮检距。

地震相识别学习笔记

地震参数(地震相标志)按其属性可分为四大类:①几何参数:反射结构、外形;②物理参数:反射连续性、振幅、频率、波的特点;③关系参数:平面组合关系;④速度-岩性参数:层速度、岩性指数、砂岩含量。

一、内部反射结构(Seismic Reflection Configuration)指层序内部反射同相轴本身的延伸情况及同相轴之间的相互关系反映物源方向、沉积过程、侵蚀作用、古地理、流体界面等②发散反射结构(Divergent)往往出现在楔形单元中,反射层在楔形体收敛方向上常出现非系统性终止现象(内部收敛),向发散方向反射层增多并加厚。

它反映了由于沉积速度的变化造成的不均衡沉积或沉积界面逐渐倾斜,反映沉积时基底的差异沉降,常出现于古隆起的翼部,盆地边缘、或同生断层下降盘,盐丘翼部,往往是油气聚集的有利场所。

③前积反射结构(Progradational)由沉积物定向进积作用产生的,为一套倾斜的反射层,与层序顶底界呈角度相交,每个反射层代表某地质时期的等时界面并指示前积单元的古地形和古水流方向。

在前积反射的上部和下部常有水平或微倾斜的顶积层和底积层,常见近端顶超和远端下超。

代表三角洲沉积。

上部是浅水沉积,下部则是深水沉积。

d.叠瓦状前积(shingled),它表现为在上下平行反射之间的一系列叠瓦状倾斜反射,这些斜反射层延伸不远,相互之间部分重叠。

它代表斜坡区浅水环境中的强水流进积作用,是河流、缓坡三角洲或浪控三角洲的特征。

也称之为羽状前积。

在同一三角洲沉积中,不同部位可表现为不同类型的前积。

如受主分支河道控制的建设性三角洲朵状体可能表现为斜交前积,无顶积层也无底积层,只有前积层,较低能的朵状体侧缘或朵状体之间可能呈现S形前积。

前积在不同方向的测线上表现不同,倾向剖面表现为前积,走向剖面表现为丘形。

④乱岗状反射结构(hummocky)它是由不规则、连续性差的反射段组成,常有非系统性反射终止的同相轴分叉现象。

常出现在丘形或透镜状反射单元中。

三维地震技术对地质勘测的参数处理-2019年文档

三维地震技术对地质勘测的参数处理[]Seismic exploration is the elasticity of the underground media refers to the use of the differences of the earth observation and analysis of the seismic response of artificial stimulating that underground strata properties and morphology of a kind of geophysical exploration methods. This paper describes in detail?three?seismic technology?on?coal geological?survey parameters?processing.1.引言三维地震数据处理,即是根据地质任务的要求及采集资料质量特点,采取一系列有效的技术方法,以达到压制干扰、提高资料信噪比及分辨率的目的。

2.参数处理2.1 处理流程及参数结合测区资料,经过充分的试验处理及处理成果的分析对比,结合地质任务中的主要勘探对象是煤层的现实.2.2 处理结果通过资料处理,最终得到一个大小为1475m×1275m×1.5s 的三维偏移数据体,一个叠前偏移数据体及CDP覆盖次数图。

2.3 资料解释基于前期工作,本次三维地震解释工作在SUN―Blade2000图型工作站上完成,利用美国一款三维地震解释系统软件,以及地质绘图软件等进行地质解释工作。

原始资料经过处理后得到大小为1475m×1275m×1.5s的三维偏移数据体,三维数据体中包含着丰富的地质信息,资料解释工作就是利用相应的技术方法对数据体内的地质信息进行提炼,将数据信息转换成地质信息。

地震地层学之地震相分析

四、 杂乱反射结构

1、结构特征 为不连续,不整一的反射,一种无次序排列的 反射面。

2、地质解释—— 两种成因: 1)是在一变化不定、相对高能环境下沉积的地层。 2)原来低能环境形成连续的地层,后遭受变形后破 坏了连续性。

杂乱结构

杂乱结构

1、 海进环境 2 、海退环境 3、 河道

(2)地质解释 浅水环境的

前积作用形成

叠瓦前积

叠瓦前积

5、乱岗状斜交反射结构

(1) 结构特征 由不规则的,不连续的,亚平行的反射段组成,

表现为杂乱无章的乱岗状模式。 反射终止无规律,侧向上常常递变为较大的更明

确的斜交前积,并且向上递变为平行反射。

(2)沉积解释

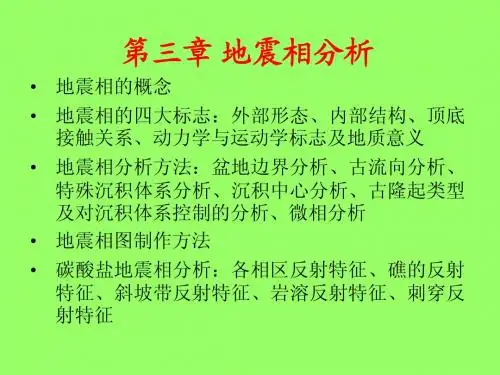

第一节 地震相的概念

二、地震相的定义

地震相是一个可以在区域上圈定的、由地震 反射层组成的三维单元;其反射结构、外形、 振幅、连续性、频率和层速度等要素与邻近 相单元不同。

三、地震相参数

共有 6 大地震相参数

1、反射结构

揭示地下总的层理模式。根据反射结构可以解释沉 积过程、沉积现象和古地形。 另外,流体接触面(如 平点)也可通过反射结构 识别出来。

地震地层学

地震相分析

地震相分析的目的: 是根据地震资料解释沉积环境背景 和沉积相类型及分布。

第一节 地震相的概念

一、相和沉积相的概念 1、相的定义

相是一种具有特定特征的岩石体。

2、沉积相的概念

在理想情况下,沉积相是在一定的沉积条件 下形成的一种有特色的岩石,这种沉积条件 反映一种特定的沉积作用或沉积环境。

2)沉积物迅速地充填了盆地,并且后来的沉积 水流路过或者冲刷上部的沉积表面。

地震相分析方法

地震相分析方法地震相分析方法地震数据中包含着十分丰富的信息,可以从中提取一系列地震属性,这些属性可用来测定地震数据的几何学、动力学、运动学或统计学特征,有助于揭示隐含的地下异常。

近年来,人们从地震数据中提取了越来越多的信息来进行常规的地震属性预测。

基于属性参数的地震相分析技术,不但可用于大尺度的沉积相研究,更适合于小尺度的沉积亚相、微相研究以及储集层预测。

在进行地层岩性解释过程中,普遍采用的波阻抗反演以及地震属性技术的确起到了不小的作用,但随着煤矿开发对地层岩性的要求不断增加,这两种技术已经在某些程度上满足不了实际生产的需要,对于地震属性分析方法来说,也已经意识到其本身主要存在以下两方面缺陷:(1) 所提取的属性不断增加,但是可以提供给用户进行处理解释的属性不多。

(2) 缺少合适的方法对多种属性进行解释,其地质意义不明确。

可以说,传统的地震属性丢失了两个基本信息,即地震信号的总体变化以及这种变化的分布规律。

因此,很难给出井位处的地震信号变化的可靠评估,也就很难进行可靠的信息外推。

在钻井资料比较少、横向变化较快的情况下多解性较强,很难准确性预测。

波阻抗反演以及地震属性技术均无法评价地震信号的总体变化程度。

但是,任何与地震波传播有关的物理参数变化都反映在地震道波形的变化中,可以使用样点值随时间的变化来刻画和衡量地震道波形变化。

于是,基于波形的地震相分析技术便应运而生。

一般而言,地震相分析技术忠实于地震信息本身,弥补了井约束反演的缺陷。

相比较而言,基于波形的地震相分析技术较基于属性的地震相分析技术有独特的优势。

基于属性的地震相分析技术利用某些对地质情况敏感的属性划分出与沉积相对应的地震相,但前提是这些属性存在,且确实敏感,而寻找这些敏感属性或属性组合往往比较困难和耗时;另外属性不能反映地震信号的总体变化,没有一个单一属性或几个属性的组合能够描述整个地震信号的非均匀性。

基于波形的地震相分析技术综合利用了地震波的频率、相位、速度、能量等各种信息,是基于地震信号整体差异的分类,克服了上述缺陷,具有独特解决问题的能力。

3_地震相分析

一.地震相概念

岩相:指岩石符号及岩性比例反映出的沉积与环境特征。 沉积相:指沉积物特征及其所反映的环境。 地震相:沉积相在地震资料上的响应。包括在地震剖面上的响 应,在水平切片或层振幅平面 图上的响应,在反演速度剖面上 或正演模型上的响应等。 地震相分析:指用地震资料分析沉积相的过程。包括区域地震 相分析和地震微相分析。 区域地震相分析:往往以层序为单元。研究单元厚度不薄于2 个同相轴,或100ms,适合于盆 地分析或区带评价研究中的沉 积体系分析。如据河谷、前积等反射确定某些大型沉积体系, 利用层速度研究砂比,利用振幅、频率、连续性研究相组合的 变化等。地震微相分析:通过研究一根同相轴的振幅、频率、 波型等变化,确定某种岩石,如储层砂 岩的厚度变化、尖灭、 物性、连通性等特征及其与沉积微相的关系。如在辫状河沉积 区利用 窄带状强振幅异常确定主河道微相,利用振幅减弱或终 止确定某种岩性的尖灭等。 地震相分析需要的基础知识:沉积相、地震勘探原理。二者均 很熟练,才能做好地震相分析 。

•同心上超反映古隆起

•顶超反映沉积过路面等

•平面上将多种接触关系组合,还可判断相 带的展布。

地震相分析方法:

•盆地边界分析 •古流向分析

•特殊沉积体系分析

•沉积中心分析

•古隆起类型及对沉积体系控制的分析

•微相分析

1.盆地边界类型及其反射特征

侵蚀边界:所研究的地层朝某一方向被削截,这时 可称削截线为被削截地层的侵蚀边界。该 边界反映 的盆地范围比原始盆地小,且在削截边界上多不发 育边缘相,或发育不全。

沉积边界:指盆地原始沉积边界,可发育边缘相,但 仅在主物源口才有扇体发育。可用上超 反映这一边界 类型:既可是缓坡上超,也可是断坡(陡坡)上超。

•断裂边界:又可分 •原生断裂边界:地层向断裂陡坡带上超,可有边缘相。 •后生断裂边界:地层被断裂切割,且在上升盘缺失。边 缘相缺失或发育不全。若上升盘不缺失,则可能成为另一 种边界类型。

地震相

北塘凹陷古近系SQEs32层序地震相证据图

北塘凹陷古近系SQEs31层序地震相图

北塘凹陷古近系SQEs31层序地震相证据图

北塘凹陷古近系SQEs1+2层序地震相图

北塘凹陷古近系SQEs1+2层序地震相证据图

北塘凹陷古近系SQEd3层序地震相图

北塘凹陷古近系SQEd3层序地震相证据图

北塘凹陷古近系SQEd2层序地震相图

港海2-1井以西地区的地震剖面显示,自沙三段至东三段 都发育明显的大规模的丘状反射地震相,说明白东地区的 浊积扇体一直比较发育。结合砂体展布和地震相的内部反 射结构看,本区砂体应是北部地区扇三角洲前缘的砂体滑 塌形成的。

典型地震相特征

112线

楔形反 射地震 相

微弱的前积 反射特征

涧南断层南侧分别在沙三段和东三段地层中发育一系列楔 形反射地震相,说明此时本区发育受断层控制的砂体。根 据楔形体的内部反射结构可以判定,砂体有北部物源区供 源。

地震相参数与地质解释(据Sangree等,1977修改)

地震相参数 内部反射结构

地质解释 总的岩层模式、物源方向、沉积过程、侵蚀作用、古 地理及流体界面 总的沉积过程、物源方向、地质背景 地层的连续性、沉积过程 地层岩性、地层厚度、地层结构、流体成分 地层厚度、流体成分 岩性、孔隙度、流体成分

外部形态 反射连续性 反射振幅 反射频率 层速度

地震相分析

地震相分析是地震地层学的核心,地震相是由特定的地震 反射参数所限定的三维空间的地震反射单元,它是特定的沉 积相或地质体的地震响应。在实际工作中常用外部形态、内 部结构、连续性、振幅、频率、波形和层速度等参数用于区 分不同的地震相,其中最准确的参数是外部形态和内部结构, 其次是振幅和连续性。频率的可靠性较差。

地震相分析

地震相分析地震相分析地震相:指有一定分布范围的三维地震反射单元,它由地震参数不同于相邻地震相单元的反射波组所构成。

地震相代表了产生其反射的沉积物的一定岩性组合、层理和沉积特征。

地震相的概念主要有三层含义:1、地震相指在区域内能够圈定、有一定规模可以作图的三维地震反射单元。

2、地震相单元的主要地震参数包括单元内部反射结构、单元外部几何形态(几何外形)、反射振幅、反射频率、反射连续性、地层速度地震参数是识别和划分地震相单元的标志。

正如识别和描述沉积相需用沉积物的颜色、粒度、结构、构造(如层理)等参数一样,识别和描述地震相也要有一定的参数。

地震相分析就是描述地震反射参数的特征和变化,并对其进行地质解释。

每个地震参数都提供了相当多的地下地质信息。

也可以说,地震相划分的依据就是地震反射参数特征的变化。

因此,地震参数很重要,下面还要详细讲述。

3、说明了地震相的地质含义。

归根结底,地震相就是沉积相的地震反射响应。

但由于地震反射波分辨能力的限制,地震相又不是沉积相细微的表现,而是沉积相宏观特征的响应。

地震相的目的及优点目的:既然地震相是沉积相的反映,我们可以根据地震层序内地震相的平面分布特征编制地震相平面图,进而转换成的沉积相平面图,帮助分析层序的沉积环境及古地理,重塑盆地的沉积史和构造史,预测盆地中生油岩相和储集岩相的分布;并在地震资料和地震相的解释过程中,可预测地层、岩性等有利圈闭。

地震相平面图→沉积相平面图优点:地震相分析是沉积盆地分析的一种新手段,特别是在盆地勘探早期、钻井有限的情况下尤为适用。

单井相分析是一孔之见,虽然精度高、可靠性强,但横向上不可能外推很远,尤其对于相变较快的陆相盆地。

在盆地勘探早期、井少的情况下,单用井资料恢复整个盆地的沉积相难度很大,地震相分析则有效地克服了这一点。

因为现代勘探,地震先行,地震资料往往很丰富,通过地震相分析制作地震相平面图,再结合钻井的岩心相、测井相标定对应的地震相,将地震相转换成沉积相,能对盆地的沉积环境和古地理有一个整体的把握,以便指导勘探。

地震勘探参数选择

地震勘探参数选择地震勘探参数选择在地震勘探工作中起着至关重要的作用。

合理选择地震勘探参数可以提高地震勘探的效果,减少勘探成本,确保地震数据的质量。

本文将从震源参数、接收参数和观测参数等方面进行详细介绍,以期提供一定的参考和指导。

首先,震源参数是地震勘探中最基本的参数之一,包括震源位置、震源深度、震源能量和震源类型等。

合理选择震源位置可以有效避免地形地貌的干扰,确保地震波的传播方向与勘探目标一致。

震源深度应根据地层结构、目标深度和勘探目的等因素来确定,一般情况下,选择较浅的震源深度可以提高勘探分辨率。

震源能量的选择应考虑到目标反射强度、信噪比以及勘探深度等因素,通常选择较高的震源能量可以提高勘探效果。

震源类型可以根据需求选择爆炸震源、振动(震源器)震源或舰载震源等,以适应不同的勘探环境和需求。

其次,接收参数是地震勘探中另一个重要的参数,包括接收器位置、接收器布放密度、接收器类型和接收器灵敏度等。

合理选择接收器位置可以避免地形地貌的影响,确保接收到的地震数据与目标一致。

接收器布放密度应根据地质情况、勘探目标和勘探深度等因素来确定,一般情况下,选择较高的接收器布放密度可以提高勘探分辨率。

接收器类型可以根据需求选择地表接收器或井下接收器等,以适应不同的勘探环境和需求。

接收器灵敏度应根据目标信号强度和噪声水平来确定,通常选择较高的接收器灵敏度可以提高勘探灵敏度。

最后,观测参数是地震勘探中还一个重要的参数,包括观测波形类型、观测频率范围和观测时间等。

观测波形类型可以根据勘探目标和勘探方法来确定,如选择P波、S波或者P-SV波等,以获取特定的地质信息。

观测频率范围应根据地层反射系数和目标频率来确定,一般情况下,选择较宽的观测频率范围可以提高勘探分辨率。

观测时间的选择应综合考虑地震勘探的需求、地质条件和勘探目的等因素,以获取足够的地震数据。

在地震勘探参数选择中,还需要考虑数据质量控制、工作条件和成本等因素。

数据质量控制是保证地震数据质量的关键,包括实时监测、数据处理和质量评估等。

地震相分析的参数

S-斜交复合 型前积

S-斜交复 合形前积

透镜状

透镜状

前积结构之四:迭瓦状前积结构

• 反射特征:表现为在上下平行反射之间的 一系列迭瓦状倾斜反射,这些斜反射延 伸不远,相互之间有部分重叠。

前积结构之二:斜交前积结构(续)

• 比较而言,斜交前积的水体能力比S 形前积更强。反映沉积物供给快、 盆地沉降相对缓慢、沉积物接近或 超过基准面、水流的过路冲刷作用 下,顶积层难以保存沉积的地质特 征,除了指示三角洲之外,还可以 是深水区的浊积扇。

利98—利985井地震剖面

斜交前积

丘状

利98

利985

• 岩性特征:许多火成岩体、盐丘、泥丘、 礁等地质体,也可由于其内部成层性差 或不均质性造成杂乱反射。

火山岩的内部反射结构

前积/退积、杂乱状反射

杂乱状 反射

前积

T4

T6 T7

退积

T4

T6 T7

杂乱状反射特征

杂乱状 反射

杂乱状

杂乱 状

li86stsn

6、空白或无反射

• 空白或无反射主要是由于缺乏反射 界面造成的,这表明地层或地质体 是均质体如快速堆积的厚层砂岩或 稳定环境中的泥岩,厚层碳酸岩盐、 盐丘、泥丘、礁、火成岩体等,内 部大多为空白或无反射,但其顶底 界常有强反射。

• 沉积特征:通常出现在丘形或透镜状 反射单元中,可能为三角洲或三角 洲间湾沉积的反射特征,代表分散 弱水流之间的堆积。冲积扇和扇三 角洲沉积中也会出现这种反射结构。

乱岗状结构 反射特征

乱岗状

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

杂乱前积结构的地震反射

杂乱前积

T4

T3 T4

T6’ T6

T6’ T6

杂乱前积结构的地震反射

杂乱前积

前积结构之七:前积—退积结构

• 反射特征:一种特殊类型的前积结构。下 部常表现为S形前积,在平坦的湖底下超, 上部隐约可见退覆反射。 • 沉积特征:反映扇进-扇退的完整沉积旋 回,退覆面为一斜坡,上有披盖反射。 • 岩性特征:其岩性大多是以砂砾岩为主的 近岸水下扇堆积,粒度自上而下显示出 由细—粗-细的变化。一般分布于较缓 的沉积背景区。也可以是湖盆水体升斜交复 合形前积

透镜状

透镜状

前积结构之四:迭瓦状前积结构

• 反射特征 :表现为在上下平行反射之间的 一系列迭瓦状倾斜反射,这些斜反射延 伸不远,相互之间有部分重叠。 • 沉积特征 :反映了斜坡区浅水环境下的强 水流进积作用。前积方向指向湖心的迭 瓦状结构一般代表浅水三角洲或水退型 滩坝砂体;前积方向指向湖岸的迭瓦状 结构可能为水进型滩坝砂体的地震响应。

反射连续性 反射振幅

反射频率 层速度 地震相单元外形 和平面分布关系

速度-密度差、地层间距、流体成分

地层厚度、流体成分、岩性结构等 岩性、孔隙度估计,流体成分等 总的沉积环境、物源、沉积背景等

地震剖面上的反射特征

沿层相干体切片上的河流相沉积

三、地震相参数的特征和地质意义

(一)内部反射结构

• 平行与亚平行结构; 发散结构 • 前积结构; 乱岗状结 构 • 杂乱状结构; 空白或无反射

T1 T2 T4 T6 前积层

剖面上的前积结构

前积结构之一:S形前积结构

• 其特点是总体为中间厚两头薄的梭状,前 积反射呈S形,近端整一或顶超,远端下 超,一般具有完整的顶积层和底积层。 • S形前积结构的最大特点是顶积层的存在, 它反映除前积作用外,斜坡上端有垂向加 积作用。 • 陆相断陷盆地中,它常常是高能沉积的产 物,代表三角洲或扇三角洲,含砂量偏高。

前积—退积结构

前 积

退 积

退积

4、乱岗状结构

• 反射特征:由不规则,连续性差的反 射段组成,常有非系统性反射终止 和同相轴分叉现象。 • 沉积特征:通常出现在丘形或透镜状 反射单元中,可能为三角洲或三角 洲间湾沉积的反射特征,代表分散 弱水流之间的堆积。冲积扇和扇三 角洲沉积中也会出现这种反射结构。

空白或无反射

空白或无 反射

空白或无 反射

帚 状

帚状前积结构

义115 设计井 义153

帚状前 积

前积结构之六:杂乱前积结构

• 内部反射不连续,不整一,但总体 具有向前积斜坡倾斜的优选方位, 指示了沉积时物源的方向。 • 一般分布于边界大断层下降盘附近, 是以砂砾为主的高能环境沉积物快 速堆积的结果,通常是近岸水下扇, 扇三角洲的地震响应。

火山岩的内部反射结构

前积/退积、杂乱状反射

杂乱状 反射

T4

前积

T4

T6

T7 T6 T7

退积

杂乱状反射特征

杂乱状 反射

杂乱状

杂乱 状

li86stsn

6、空白或无反射

• 空白或无反射主要是由于缺乏反射 界面造成的,这表明地层或地质体 是均质体如快速堆积的厚层砂岩或 稳定环境中的泥岩,厚层碳酸岩盐、 盐丘、泥丘、礁、火成岩体等,内 部大多为空白或无反射,但其顶底 界常有强反射。

1、平行与亚平行结构

• 反射特征 : 反射层同相轴呈平值光滑 , 同相轴之间相互平行或近似平行,沉 积盆地内最常见的反射结构。 • 分布区域 : 它们往往出现在席状,席状 披盖及充填型(外形)单元中,一般 分布在水体相对较深的区域。 • 沉积特征 : 反映均匀沉降的陆棚,滨浅 湖或盆地中的匀速沉积作用。代表低 能的沉积环境如深湖(海)、半深湖 (海)相等。

平行与亚平行结构的地震反射

平行与亚平行结构的地震反射

2、发 散 结 构

反射特征:常见于外形为楔形的单元中,反 射层在楔形体收敛方向上常出现非系统 性终止(内部收敛),向发散方向反射 层增多并加厚. 沉积特征 : 反映了沉积速度的变化造成的 不均衡沉积或原始沉积界面倾斜的沉积 背景及基底的差异沉降作用。 分布区域 : 通常分布在盆地的边缘,多见 于垂直盆地轴线的主测线上。

前积结构之二:斜交前积结构(续)

• 比较而言,斜交前积的水体能力比S 形前积更强。反映沉积物供给快、 盆地沉降相对缓慢、沉积物接近或 超过基准面、水流的过路冲刷作用 下,顶积层难以保存沉积的地质特 征,除了指示三角洲之外,还可以 是深水区的浊积扇。

利98—利985井地震剖面

斜交前积

丘状

利98

2000

乱岗状结构 反射特征

乱岗状

5、 杂乱状结构

• 反射特征:不连续、不规则的反射。 • 沉积特征:它可以是高能不稳定环境的 沉积作用,如浊流沉积,也可以是同生 变形或构造变形造成的,如滑塌,浊流, 泥石流、河道及峡谷充填,大断裂及褶 皱带等,均可造成这种反射。 • 岩性特征:许多火成岩体、盐丘、泥丘、 礁等地质体,也可由于其内部成层性差 或不均质性造成杂乱反射。

利985 Es3

Es1 Es2 Es3 Es4

3000

Es4

4000

Anz

利98--利985井油藏剖面图

斜交前积

斜交前积

前积结构之三: S一斜交复合型前积结构 • 反射特征:通常以S形与斜交形前积反射交 互出现为特征,顶积层常不发育,底积层 发育,振幅中~高,连续性好。顶积层的 不发育可能与水流路过冲刷作用有关。 • 沉积特征:物源供给充足的高能沉积作用与 物源供给相对减少的较低能沉积作用或水 流路过冲刷周期性交替造成的。水体能量 介于S形与斜交形前积结构之间。

3、前积结构

• 地震剖面上,最容易识别,环境意义 最明显的反射结构就是前积结构。大 型的前积结构一般与三角洲伴生,能 指示盆地主要物源和重要的水流方向。 陆相断陷盆地内还能找到一些中小型 前积结构,反映冲积扇,近岸水下扇 和浊积扇等特殊地质体。前积结构常 常构成盆地的地震相骨架。

顶积层

底积层

剖面上的前积结构

过 设 计 井 东 西 向 地 震 剖 面

迭瓦状(浊积扇)

迭瓦状(浊积扇)

前积结构之五:帚状前积结构

• 其内部反射从一侧出发,呈放射状向 下倾方向发散,下超于下伏地层之上。 • 陆相断陷盆地的陡坡区附近较为常见。 同相轴低~中连,振幅弱~中振 • 一般解释为高能量水体携带物源的快 速水下堆积,可以是近岸水下扇,水 下冲积扇等地质体

2、地震相分析的地震基础

• 地震勘探的基本原理(动力学特征) • 各项地震参数所代表的地质意义

在地震相分析中,最常用的地 震相参数包括内部反射结构,外 部几何形态,地震反射的物理参 数如连续性、振幅、频率、层速 度等, 平面组合关系。

地震反射参数及其地质意义

地震相参数

反射结构

地质解释

沉积模式、沉积过程、侵蚀和古地 形、流体接触面等。 地层连续性、沉积过程的稳定性等。

T1 T2 T4 T6

前积结构之二:斜交前积结构

• 地震反射特征:表现为中~强振, 中~高连。为一种前积斜坡模式, 以缺乏顶积层和底积层,有明显的 顶超终止为特征。 • 沉积特征:顶超面反映了沉积时湖平 面的位置,这种结构指示了一种高 能的沉积机制,海相盆地中一般反 映三角洲的存在,断陷湖盆中也较 常见。