2018年高考数学压轴题突破140之立体几何五种动态问题和解题绝招

2018年浙江省高考数学押题卷解析版

2018浙江省高考押题卷数 学本试题卷分选择题和非选择题两部分。

全卷共4页,选择题部分1至2页,非选择题部分3至4页。

满分150分。

考试用时120分钟。

考生注意:1.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填在试题卷和答题纸规定的位置上。

2.答题时,请按照答题纸上“注意事项”的要求,在答题纸相应的位置上规范作答,在本试题卷上的作答一律无效。

参考公式:球的表面积公式 锥体的体积公式24S R =π13V Sh =球的体积公式其中S 表示棱锥的底面面积,h 表示棱锥的高 343V R =π台体的体积公式其中R 表示球的半径 1()3a b V h S S =+柱体的体积公式其中S a ,S b 分别表示台体的上、下底面积V =Sh h 表示台体的高其中S 表示棱柱的底面面积,h 表示棱柱的高1.若集合P={y|y ≥0},P ∩Q=Q ,则集合Q 不可能是( ) A .{y|y=x 2,x ∈R}B .{y|y=2x,x ∈R}C .{y|y=lgx ,x >0}D .∅2.抛物线y=﹣2x 2的准线方程是( )A .B .C .D .3.一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积是( )A .B .C .D .4.若存在实数x ,y 使不等式组与不等式x ﹣2y+m ≤0都成立,则实数m 的取值范围是( )A .m ≥0B .m ≤3C .m ≥lD .m ≥3 5.不等式2x 2﹣x ﹣1>0的解集是( )A .⎭⎬⎫⎩⎨⎧<<-1x 21|xB .{x|x >1}C .{x|x <1或x >2}D .⎭⎬⎫⎩⎨⎧>-<1x 21x |x 或6.在等比数列{a n }中,a 1=2,前n 项和为S n ,若数列{a n +1}也是等比数列,则S n 等于( ) A .2n+1﹣2B .3nC .2nD .3n﹣17.定义在R 上的奇函数f (x )满足在(﹣∞,0)上为增函数且f (﹣1)=0,则不等式x •f (x )>0的解集为( ) A .(﹣∞,﹣1)∪(1,+∞)B .(﹣1,0)∪(0,1)C .(﹣1,0)∪(1,+∞)D .(﹣∞,﹣1)∪(0,1)8.随机变量X 的分布列如下表,且E (X )=2,则D (2X ﹣3)=( )A .2B .3C .4D .59.已知平面α∩平面β=直线l ,点A ,C ∈α,点B ,D ∈β,且A ,B ,C ,D ∉l ,点M ,N 分别是线段AB ,CD 的中点.( )A .当|CD|=2|AB|时,M ,N 不可能重合B .M ,N 可能重合,但此时直线AC 与l 不可能相交 C .当直线AB ,CD 相交,且AC ∥l 时,BD 可与l 相交 D .当直线AB ,CD 异面时,MN 可能与l 平行10.设k ∈R ,对任意的向量,和实数x ∈,如果满足,则有成立,那么实数λ的最小值为( )A .1B .kC .D .非选择题部分(共110分)二、填空题:本大题共7小题,多空题每题6分,单空题每题4分,共36分。

高考数学专题复习破解立体几何中的动态问题

破解立体几何中的动态问题动态问题需要极高的空间想像能力与化归处理能力,在各省市的高考选择与填空中出现有较高的频次。

动态立体几何指的是求由点、线、面的变化引起的相关变量的取值范围或最值问题。

就变化起因大致可分为以下三类:一是移动;二是翻折;三是旋转。

就所求变量可分为:一是相关线、面、体的测度;二是角度;三是距离。

1.简化图形——“大道至简”从复杂的图形中分化出最简的具有实质性意义的点、线、面,让几何图形的实质“形销骨立”,从混沌中找出秩序是问题解决的关键。

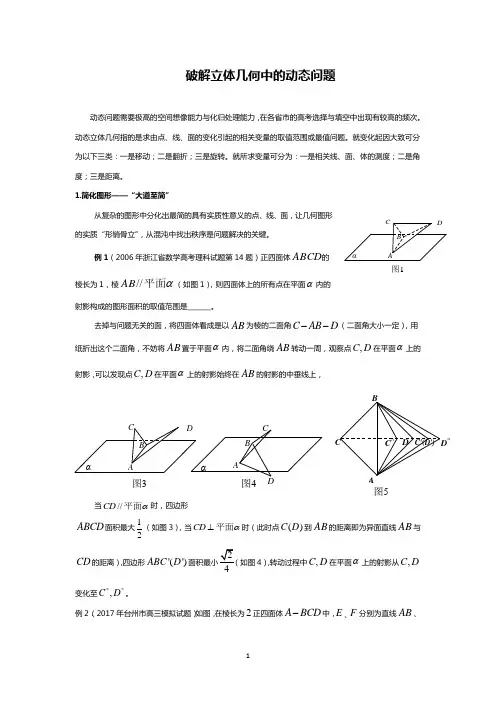

例1(2006年浙江省数学高考理科试题第14题)正四面体ABCD 的棱长为1,棱α平面//AB (如图1),则四面体上的所有点在平面α内的射影构成的图形面积的取值范围是_______。

去掉与问题无关的面,将四面体看成是以AB 为棱的二面角C AB D --(二面角大小一定),用纸折出这个二面角,不妨将AB 置于平面α内,将二面角绕AB 转动一周,观察点,C D 在平面α上的射影,可以发现点,C D 在平面α上的射影始终在AB 的射影的中垂线上,当//CD α平面时,四边形ABCD 面积最大12(如图3),当CD α⊥平面时(此时点)(D C 到AB 的距离即为异面直线AB 与CD 的距离),四边形'(')ABC D 面积最小4(如图4),转动过程中D C ,在平面α上的射影从DC ,变化至'''',D C。

例2.(2017年台州市高三模拟试题)如图,在棱长为2正四面体A BCD -中,E 、F 分别为直线AB 、图1DCBAααABC D 图3A图4αC B图5D "C "C'(D')D CBACD上的动点,且||EF =EF 中点P 的轨迹为L ,则||L 等于 ▲ . (注:|L |表示L 的测度,在本题, L 为曲线、平面图形、空间几何体时,|L |分别对应长度、面积、体积.)四面体只需抽象为两条异面直线AB 与CD,两个动点E 、F(满足EF =EF 的中点的轨迹。

2018高考数学热点题型--立体几何文科有解析

2018高考数学热点题型--立体几何(文科有解析)立体几何热点一平行、垂直关系的证明与体积的计算以空间几何体(主要是柱、锥或简单组合体)为载体,通过空间平行、垂直关系的论证命制,主要考查公理4及线、面平行与垂直的判定定理与性质定理,常与平面图形的有关性质及体积的计算等知识交汇考查,考查学生的空间想象能力和推理论证能力以及转化与化归思想,一般以解答题的形式出现,难度中等.【例1】如图,四边形ABCD为菱形,G为AC与BD的交点,BE⊥平面ABCD.(1)证明:平面AEC⊥平面BED;(2)若∠ABC=120°,AE⊥EC,三棱锥E-ACD的体积为63,求该三棱锥的侧面积.(1)证明因为四边形ABCD为菱形,所以AC⊥BD.因为BE⊥平面ABCD,AC⊂平面ABCD,所以AC⊥BE.又BD∩BE=B,故AC⊥平面BED.又AC⊂平面AEC,所以平面AEC⊥平面BED.(2)解设AB=x,在菱形ABCD中,由∠ABC=120°,可得AG=GC=32x,GB=GD=x2.因为AE⊥EC,所以在Rt△AEC中,可得EG=32x.由BE⊥平面ABCD,BG⊂平面ABCD,得BE⊥BG,知△EBG为直角三角形,可得BE=22x.由已知得,三棱锥E-ACD的体积V三棱锥E-ACD=13×12ACGDBE=624x3=63,故x=2.从而可得AE=EC=ED=6.所以△EAC的面积为3,△EAD的面积与△ECD的面积均为5.故三棱锥E-ACD的侧面积为3+25.【类题通法】第一步:由线面垂直的性质,得AC⊥BE.第二步:根据线面、面面垂直的判定定理,得平面AEC⊥平面BED.第三步:由体积公式计算底面菱形的边长.第四步:计算各个侧面三角形的面积,得出结论.第五步:查看关键点,检验反思,规范步骤.【对点训练】在三棱锥V-ABC中,平面VAB⊥平面ABC,△VAB为等边三角形,AC⊥BC且AC=BC=2,O,M分别为AB,VA的中点.(1)求证:VB∥平面MOC;(2)求证:平面MOC⊥平面VAB;(3)求三棱锥V-ABC的体积.(1)证明因为O,M分别为AB,VA的中点,所以OM∥VB,又因为VB⊄平面MOC,OM⊂平面MOC,所以VB∥平面MOC.(2)证明因为AC=BC,O为AB的中点,所以OC⊥AB.又因为平面VAB⊥平面ABC,平面VAB∩平面ABC=AB,且OC⊂平面ABC,所以OC⊥平面VAB.又OC⊂平面MOC,所以平面MOC⊥平面VAB.(3)解在等腰直角三角形ACB中,AC=BC=2,所以AB=2,OC=1,所以等边三角形VAB的面积S△VAB =3.又因为OC⊥平面VAB,所以三棱锥C-VAB的体积等于13OCS△VAB=33.又因为三棱锥V-ABC与三棱锥C-VAB的体积相等,所以三棱锥V-ABC的体积为33.热点二平面图形折叠成空间几何体先将平面图形折叠成空间几何体,再以其为载体研究其中的线、面间的位置关系与计算有关的几何量是近几年高考考查立体几何的一类重要考向,它很好地将平面图形拓展成空间图形,同时也为空间立体图形向平面图形转化提供了具体形象的途径,是高考深层次上考查空间想象能力的主要方向.【例2】如图,菱形ABCD的对角线AC与BD交于点O,点E,F分别在AD,CD上,AE=CF,EF交BD于点H,将△DEF沿EF折到△D′EF的位置.(1)证明:AC⊥HD′;(2)若AB=5,AC=6,AE=54,OD′=22,求五棱锥D′-ABCFE的体积.(1)证明由已知得AC⊥BD,AD=CD,又由AE=CF得AEAD =CFCD,故AC∥E F,由此得EF⊥HD,故EF⊥HD′,所以AC⊥HD′.(2)解由EF∥AC得OHDO=AEAD=14.由AB=5,AC=6得DO=BO=AB2-AO2=4,所以OH=1,D′H=DH=3,于是OD′2+OH2=(22)2+12=9=D′H2,故OD′⊥OH.由(1)知AC⊥HD′,又AC⊥BD,BD∩HD′=H,所以AC⊥平面BHD′,于是AC⊥OD′,又由OD′⊥OH,AC∩OH=O,所以OD′⊥平面ABC.又由EFAC=DHDO得EF=92.五边形ABCFE的面积S=12×6×8-12×92×3=694.所以五棱锥D′-ABCFE的体积V=13×694×22=2322.【类题通法】(1)①利用AC与EF平行,转化为证明EF与HD′垂直;②求五棱锥的体积需先求棱锥的高及底面的面积,结合图形特征可以发现OD′是棱锥的高,而底面的面积可以利用菱形ABCD与△DEF面积的差求解,这样就将问题转化为证明OD′与底面垂直以及求△DEF的面积问题了.(2)解决与折叠有关的问题的关键是搞清折叠前后的变化量和不变量,一般情况下,线段的长度是不变量,而位置关系往往会发生变化,抓住不变量是解决问题的突破口.【对点训练】如图1所示,在Rt△ABC中,∠C=90°,D,E分别为AC,AB的中点,点F为线段CD上的一点,将△ADE沿DE折起到△A1DE的位置,使A1F⊥CD,如图2所示.(1)求证:A1F⊥BE;(2)线段A1B上是否存在点Q,使A1C⊥平面DEQ?说明理由.(1)证明由已知,得AC⊥BC,且DE∥BC.所以DE⊥AC,则DE⊥DC,DE⊥DA1,又因为DC∩DA1=D,所以DE⊥平面A1DC.由于A1F⊂平面A1DC,所以DE⊥A1F.又因为A1F⊥CD,CD∩DE=D,所以A1F⊥平面BCDE,又BE⊂平面BCDE,所以A1F⊥BE.(2)解线段A1B上存在点Q,使A1C⊥平面DEQ.理由如下:如图所示,分别取A1C,A1B的中点P,Q,则PQ∥BC.又因为DE∥BC,所以DE∥PQ.所以平面DEQ即为平面DEP.由(1)知,DE⊥平面A1DC,所以DE⊥A1C.又因为P是等腰△DA1C底边A1C的中点,所以A1C⊥DP,又DE∩DP=D,所以A1C⊥平面DEP.从而A1C⊥平面DEQ.故线段A1B上存在点Q,使得A1C⊥平面DEQ.热点三线、面位置关系中的开放存在性问题是否存在某点或某参数,使得某种线、面位置关系成立问题,是近几年高考命题的热点,常以解答题中最后一问的形式出现,一般有三种类型:(1)条件追溯型;(2)存在探索型;(3)方法类比探索型.【例3】如图所示,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是边长为a的正方形,侧面PAD⊥底面ABCD,且E,F分别为PC,BD的中点.(1)求证:EF∥平面PAD;(2)在线段CD上是否存在一点G,使得平面EFG⊥平面PDC?若存在,请说明其位置,并加以证明;若不存在,请说明理由.(1)证明如图所示,连接AC,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是边长为a的正方形,且点F为对角线BD的中点.所以对角线AC经过点F,又在△PAC中,点E为PC的中点,所以EF为△PAC的中位线,所以EF∥PA,又PA⊂平面PAD,EF⊄平面PAD,所以EF∥平面解存在满足要求的点G.证明如下:在线段CD上存在一点G为CD的中点,使得平面EFG⊥平面PDC,因为底面ABCD是边长为a的正方形,所以CD⊥AD.又侧面PAD⊥底面ABCD,CD⊂平面ABCD,侧面PAD∩平面ABCD=AD,所以CD⊥平面PAD.又EF∥平面PAD,所以CD⊥EF.取CD中点G,连接FG,EG.因为F为BD中点,所以FG∥AD.又CD⊥AD,所以FG⊥CD,又FG∩EF=F,所以CD⊥平面EFG,又CD⊂平面PDC,所以平面EFG⊥平面PDC.【类题通法】(1)在立体几何的平行关系问题中,“中点”是经常使用的一个特殊点,通过找“中点”,连“中点”,即可出现平行线,而线线平行是平行关系的根本.(2)第(2)问是探索开放性问题,采用了先猜后证,即先观察与尝试给出条件再加以证明,对于命题结论的探索,常从条件出发,探索出要求的结论是什么,对于探索结论是否存在,求解时常假设结论存在,再寻找与条件相容或者矛盾的结论.【对点训练】如图,四棱锥S-ABCD的底面是正方形,每条侧棱的长都是底面边长的2倍,P为侧棱SD上的点.(1)求证:AC⊥SD;(2)若SD⊥平面PAC,则侧棱SC上是否存在一点E,使得BE∥平面PAC?若存在,求SE∶EC;若不存在,试说明理由.(1)证明连接BD,设AC交BD于点O,连接SO,由题意得四棱锥S-ABCD是正四棱锥,所以SO⊥AC.在正方形ABCD中,AC⊥BD,又SO∩BD=O,所以AC⊥平面SBD,因为SD⊂平面SBD,所以AC⊥SD.(2)解在棱SC上存在一点E,使得BE∥平面PAC.连接OP.设正方形ABCD的边长为a,则SC=SD=2a.由SD⊥平面PAC得SD⊥PC,易求得PD=2a4.故可在SP上取一点N,使得PN=PD.过点N作PC的平行线与SC交于点E,连接BE,BN.在△BDN中,易得BN∥PO,又因为NE∥PC,NE⊂平面BNE,BN⊂平面BNE,BN∩N E=N,PO⊂平面PAC,PC⊂平面PAC,PO∩PC=P,所以平面BEN∥平面PAC,所以BE∥平面PAC.因为SN∶NP=2∶1,所以SE∶EC=2∶1.。

2018年高考数学压轴题突破140平面向量最值五种求解小绝招

2018年高考数学压轴题突破140平面向量最值五种求解小绝招一.方法综述平面向量中的最值与范围问题是一种典型的能力考查题,能有效地考查学生的思维品质和学习潜能,能综合考察学生分析问题和解决问题的能力,体现了高考在知识点交汇处命题的思想,是高考的热点,也是难点,其基本题型是根据已知条件求某个变量的范围、最值,比如向量的模、数量积、向量夹角、系数的范围的等,解决思路是建立目标函数的函数解析式,转化为求函数的最值,同时向量兼顾“数”与“形”的双重身份,所以解决平面向量的范围、最值问题的另外一种思路是数形结合.二.解题策略类型一与向量的模有关的最值问题【指点迷津】由已知条件得四点共圆是解题关键,从而转化为求外接圆直径处理.类型二与向量夹角有关的范围问题【指点迷津】求变量的取值范围、最值,往往要将目标函数用某个变量表示,转化为求函数的最值问题,期间要注意变量之间的关系,进而得解.类型三与向量投影有关的最值问题类型五平面向量系数的取请点击此处输入图片描述值范围问题【指点迷津】(1)向量的运算将向量与代数有机结合起来,这就为向量和函数的结合提供了前提,运用向量的有关知识可以解决某些函数问题;学*科网(2)以向量为载体求相关变量的取值范围,是向量与函数、不等式、三角函数等相结合的一类综合问题;(3)向量的两个作用:①载体作用:关键是利用向量的意义、作用脱去“向量外衣”,转化为我们熟悉的数学问题;②工具作用:利用向量可解决一些垂直、平行、夹角与距离问题.类型六平面向量与三角形四心的结合:【指点迷津】平面向量中有关范围最值问题的求解通常有两种思路:①“形化”,即利用平面向量的几何意义将问题转化为平面几何中的最值或范围问题,然后根据平面图形的特征直接进行判断;②“数化”,即利用平面向量的坐标运算,把问题转化为代数中的函数最值与值域、不等式的解集、方程有解等问题,然后利用函数、不等式、方程的有关知识来解决.。

专题1-4 立体几何篇-2018版题型突破唯我独尊之高考数

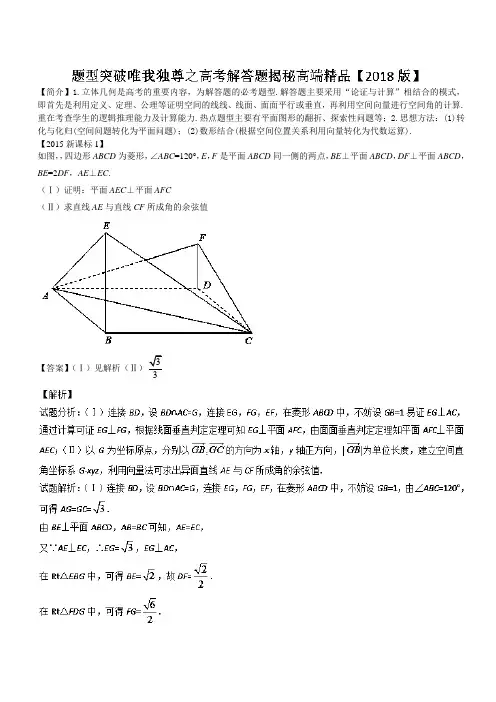

【简介】1.立体几何是高考的重要内容,为解答题的必考题型.解答题主要采用“论证与计算”相结合的模式,即首先是利用定义、定理、公理等证明空间的线线、线面、面面平行或垂直,再利用空间向量进行空间角的计算.重在考查学生的逻辑推理能力及计算能力.热点题型主要有平面图形的翻折、探索性问题等;2.思想方法:(1)转化与化归(空间问题转化为平面问题);(2)数形结合(根据空间位置关系利用向量转化为代数运算).【2015新课标1】如图,,四边形ABCD为菱形,∠ABC=120°,E,F是平面ABCD同一侧的两点,BE⊥平面ABCD,DF⊥平面ABCD,BE=2DF,AE⊥EC.(Ⅰ)证明:平面AEC⊥平面AFC(Ⅱ)求直线AE与直线CF所成角的余弦值【答案】在直角梯形BDFE 中,由BD =2,BE DF =2可得EF =2,∴222EG FG EF +=,∴EG ⊥FG , ∵AC ∩FG=G ,∴EG ⊥平面AFC ,∵EG ⊂面AEC ,∴平面AFC ⊥平面AEC . ……6分【考点定位】空间垂直判定与性质;异面直线所成角的计算;空间想象能力,推理论证能力【名师点睛】对空间面面垂直问题的证明有两种思路,思路1:几何法,先由线线垂直证明线面垂直,再由线面垂直证明面面垂直;思路2:利用向量法,通过计算两个平面的法向量,证明其法向量垂直,从而证明面面垂直;对异面直线所成角问题,也有两种思路,思路1:几何法,步骤为一找二作三证四解,一找就是先在图形中找有没有异面直线所成角,若没有,则通常做平行线或中位线作出异面直线所成角,再证明该角是异面直线所成角,利用解三角形解出该角.【2015新课标2】如图,长方体1111ABCD A BC D -中,=16AB ,=10BC ,18AA =,点E ,F 分别在11A B ,11C D 上,114A E D F==.过点E,F的平面α与此长方体的面相交,交线围成一个正方形.(Ⅰ)在图中画出这个正方形(不必说出画法和理由);(Ⅱ)求直线AF与平面α所成角的正弦值.【答案】(Ⅰ)详见解析;【考点定位】1、直线和平面平行的性质;2、直线和平面所成的角.【2016新课标1】如图,在以A ,B ,C ,D ,E ,F 为顶点的五面体中,面ABEF 为正方形,AF =2FD ,90AFD ∠=,且二面角D -AF -E 与二面角C -BE -F 都是60.(I )证明:平面ABEF ⊥平面EFDC ; (II )求二面角E -BC -A 的余弦值.【答案】(I )见解析;(II )【解析】试题分析:(I )证明ΑF ⊥平面ΕFDC ,结合F A ⊂平面ΑΒΕF ,可得平面ΑΒΕF ⊥平面ΕFDC .(II )建立空间坐标系,利用向量求解.试题解析:(I )由已知可得ΑF DF ⊥,ΑF FE ⊥,所以ΑF ⊥平面ΕFDC . 又F A ⊂平面ΑΒΕF ,故平面ΑΒΕF ⊥平面ΕFDC .(II )过D 作DG ΕF ⊥,垂足为G ,由(I )知DG ⊥平面ΑΒΕF .以G 为坐标原点,GF 的方向为x 轴正方向,GF为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系G xyz -.由(I )知DFE ∠为二面角D AF E --的平面角,故60DFE ∠=,则2DF =,3DG =,可()1,4,0A ,()3,4,0B -,()3,0,0E -,(D .由已知,//AB EF ,所以//AB 平面EFDC .又平面ABCD 平面EFDC DC =,故//AB CD ,//CD EF .由//BE AF ,可得BE ⊥平面EFDC ,所以C ΕF ∠为二面角C BE F --的平面角,60C ΕF ∠= .从而可得(C -.所以(ΕC = ,()0,4,0ΕΒ= ,(3,ΑC =-- ,()4,0,0ΑΒ=-.设(),,x y z =n 是平面ΒC Ε的法向量,则【考点】垂直问题的证明及空间向量的应用【名师点睛】立体几何解答题第一问通常考查线面位置关系的证明,空间中线面位置关系的证明主要包括线线、线面、面面三者的平行与垂直关系,其中推理论证的关键是结合空间想象能力进行推理,注意防止步骤不完整或考虑不全致推理片面,该类题目难度不大,以中档题为主.第二问一般考查角度问题,多用空间向量法解决. 【2016新课标2】如图,菱形ABCD 的对角线AC 与BD 交于点O ,AB =5,AC =6,点E ,F 分别在AD ,CD 上,AE =CF =54,EF交BD 于点H . 将△DEF 沿EF 折到△D EF '的位置,OD '=(Ⅰ)证明:D H '⊥平面ABCD ; (Ⅱ)求二面角B D A C '--的正弦值.【答案】(Ⅰ)详见解析;.故D H OH '⊥.又D H EF '⊥,而OH EF H = , 所以D H ABCD '⊥平面.(Ⅱ)如图,以H 为坐标原点,HF的方向为x 轴正方向,建立空间直角坐标系H xyz -,则()0,0,0H ,()3,1,0A --,()0,5,0B -,()3,1,0C -,()0,0,3D ',(3,4,0)AB =-,()6,0,0AC = ,()3,1,3AD '=【考点】线面垂直的判定、二面角.【名师点睛】证明直线和平面垂直的常用方法有:①判定定理;②a ∥b ,a ⊥α⇒b ⊥α;③α∥β,a ⊥α⇒a ⊥β;④面面垂直的性质.线面垂直的性质,常用来证明线线垂直.求二面角最常用的方法就是分别求出二面角的两个平面的法向量,然后通过两个平面的法向量的夹角得到二面角的大小,但要注意结合实际图形判断所求角是锐角还是钝角. 【2016新课标3】如图,四棱锥P−ABC 中,P A ⊥底面ABCD ,AD ∥BC ,AB=AD=AC =3,P A=BC =4,M 为线段AD 上一点,AM=2MD ,N 为PC 的中点.(I )证明MN ∥平面P AB ;(II )求直线AN 与平面PMN 所成角的正弦值.【答案】(I )详见解析;(II . 【解析】试题分析:(I )取BP 的中点T ,然后结合条件中的数据证明四边形AMNT 为平行四边形,从而得到MN AT ,由此结合线面平行的判定定理可证;(II )以A 为坐标原点,AE的方向为x 轴正方向,建立空间直角坐标系,然后通过求直线AN 的方向向量与平面PMN 的法向量的夹角的余弦值来求解AN 与平面PMN 所成角的正弦值.试题解析:(I )由已知得232==AD AM . 取BP 的中点T ,连接TN AT ,,由N 为PC 中点知BC TN //,221==BC TN . ……3分 又BC AD //,故=TN AM ∥,四边形AMNT 为平行四边形,于是MN AT . 因为⊂AT 平面PAB ,⊄MN 平面PAB ,所以//MN 平面PAB . ……6分设(,,)x y z =n 为平面PMN 的一个法向量,则0,0,PM PN ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩n n即240,20,y z x y z -=⎧+-= ……10分 可取(0,2,1)=n .于是|||cos ,|||||AN AN AN ⋅==n n n ……12分【考点】空间线面间的平行关系,空间向量法求线面角.【技巧点拨】(1)证明立体几何中的平行关系,常常是通过线线平行来实现,而线线平行常常利用三角形的中位线、平行四边形与梯形的平行关系来推证;(2)求解空间中的角和距离常常可通过建立空间直角坐标系,利用空间向量中的夹角与距离来处理.【2017新课标1】如图,在四棱锥P−ABCD 中,AB//CD ,且90BAP CDP ∠=∠= .(1)证明:平面P AB ⊥平面P AD ;(2)若P A =PD =AB =DC ,90APD ∠= ,求二面角A −PB −C 的余弦值.由(1)可知,AB ⊥平面PAD ,故AB PF ⊥,可得PF ⊥平面ABCD .以F 为坐标原点,FA 的方向为x 轴正方向,||AB为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系F xyz -.【2017新课标2】如图,四棱锥P -ABCD 中,侧面P AD 为等边三角形且垂直于底面ABCD ,o 1,90,2AB BC AD BAD ABC ==∠=∠= E 是PD 的中点.(1)证明:直线CE ∥平面P AB ;(2)点M 在棱PC 上,且直线BM 与底面ABCD 所成角为o 45,求二面角M AB D --的余弦值.【答案】(1)证明略;(2【考点】判定线面平行、面面角的向量求法【名师点睛】(1)求解本题要注意两点:①两平面的法向量的夹角不一定是所求的二面角,②利用方程思想进行向量运算,要认真细心、准确计算.(2)设m,n分别为平面α,β的法向量,则二面角θ与<m,n>互补或相等,故有|cos θ|=|cos<m,n>|=m nm n.求解时一定要注意结合实际图形判断所求角是锐角还是钝角.【2017新课标3】如图,四面体ABCD中,△ABC是正三角形,△ACD是直角三角形,∠ABD=∠CBD,AB=BD.(1)证明:平面ACD⊥平面ABC;(2)过AC的平面交BD于点E,若平面AEC把四面体ABCD分成体积相等的两部分,求二面角D–AE–C 的余弦值.【答案】(1)证明略;(2)7【考点】二面角的平面角;二面角的向量求法【名师点睛】(1)求解本题要注意两点:一是两平面的法向量的夹角不一定是所求的二面角,二是利用方程思想进行向量运算时,要认真细心,准确计算.(2)设m ,n 分别为平面α,β的法向量,则二面角θ与,m n 互补或相等,故有cos cos ,||θ=⋅=m m n nm n.求解时一定要注意结合实际图形判断所求角是锐角还是钝角.【3年高考试题比较】全国高考命题的一个显著变化是,由知识立意转为能力立意,往往遵循大纲又不拘泥于大纲.高考在考查空间想象能力的同时又考查空间想象能力、逻缉思维能力、推理论证能力、运算能力和分析问题以及解决问题的能力.通过比较近三年的高考试题,可发现,立体几何一般有两问,第一问均为考查线面的位置关系,平行和垂直均有涉及;第二问主要考查角的运算,异面所成角,线面角,二面角都有考查,利用空间直角坐标系计算的需要先证明再建系,对于空间位置关系要求较高.【必备基础知识融合】1.多面体的表(侧)面积多面体的各个面都是平面,则多面体的侧面积就是所有侧面的面积之和,表面积是侧面积与底面面积之和.2.圆柱、圆锥、圆台的侧面展开图及侧面积公式3.3.(1)公理1:如果一条直线上的两点在一个平面内,那么这条直线在此平面内.(2)公理2:过不在同一条直线上的三点,有且只有一个平面.(3)公理3:如果两个不重合的平面有一个公共点,那么它们有且只有一条过该点的公共直线.4.空间点、直线、平面之间的位置关系5.平行公理(平行公理:平行于同一条直线的两条直线互相平行.等角定理:空间中如果两个角的两边分别对应平行,那么这两个角相等或互补. 6.异面直线所成的角(1)定义:设a ,b 是两条异面直线,经过空间任一点O 作直线a ′∥a ,b ′∥b ,把a ′与b ′所成的锐角(或直角)叫做异面直线a 与b 所成的角(或夹角). (2)范围:⎝⎛⎦⎤0,π2.7.直线与平面平行 (1)直线与平面平行的定义直线l 与平面α没有公共点,则称直线l 与平面α平行. (2)判定定理与性质定理8.(1)平面与平面平行的定义没有公共点的两个平面叫做平行平面. (2)判定定理与性质定理9.(1)a ⊥α,b ⊥α⇒a ∥b . (2)a ⊥α,a ⊥β⇒α∥β.10.直线与平面垂直 (1)直线和平面垂直的定义如果一条直线l 与平面α内的任意直线都垂直,就说直线l 与平面α互相垂直. (2)判定定理与性质定理11.(1)平面与平面垂直的定义两个平面相交,如果它们所成的二面角是直二面角,就说这两个平面互相垂直. (2)判定定理与性质定理12.(1)直线的方向向量:如果表示非零向量a 的有向线段所在直线与直线l 平行或重合,则称此向量a 为直线l 的方向向量.(2)平面的法向量:直线l ⊥α,取直线l 的方向向量a ,则向量a 叫做平面α的法向量. 13.空间位置关系的向量表示14.设a ,b 分别是两异面直线l 1,l 2的方向向量,则15.设直线l 的方向向量为a ,平面α的法向量为n ,直线l 与平面α所成的角为θ,则sin θ=|cos 〈a ,n 〉|=|a ·n ||a ||n |. 16.求二面角的大小(1)如图①,AB ,CD 是二面角α-l -β的两个面内与棱l 垂直的直线,则二面角的大小θ=__〈AB →,CD →〉.(2)如图②③,n 1,n 2 分别是二面角α-l -β的两个半平面α,β的法向量,则二面角的大小θ满足|cos θ|=|cos〈n 1,n 2〉|,二面角的平面角大小是向量n 1与n 2的夹角(或其补角).【解题方法规律技巧】典例1:在如图所示的几何体中,四边形ABCD 为正方形, ABE ∆为直角三角形, 90BAE ∠= ,且AD AE ⊥.(1)证明:平面AEC ⊥平面BED ;(2)若AB=2AE ,求异面直线BE 与AC 所成角的余弦值.【答案】(1)详见解析;(2.所以DB ⊥平面AEC ,BD a 面BED 故有平面AEC ⊥平面BED.【规律方法】(1)求异面直线所成的角常用方法是平移法,平移方法一般有三种类型:利用图中已有的平行线平移;利用特殊点(线段的端点或中点)作平行线平移;补形平移. (2)求异面直线所成角的三个步骤①作:通过作平行线,得到相交直线的夹角. ②证:证明相交直线夹角为异面直线所成的角.③求:解三角形,求出作出的角,如果求出的角是锐角或直角,则它就是要求的角,如果求出的角是钝角,则它的补角才是要求的角.典例2:如图,在长方体1111ABCD A BC D -中, 1,2,,AB AD E F ==分别为1,AD AA 的中点, Q 是BC 上一个动点,且(0)BQ QC λλ=>.(1)当1λ=时,求证:平面//BEF 平面1A DQ ;(2)是否存在λ,使得BD FQ ⊥?若存在,请求出λ的值;若不存在,请说明理由. 【答案】(1)详见解析(2)13λ=(2)连接,AQ BD 与FQ ,因为1A A ⊥平面,ABCD BD ⊂平面ABCD ,所以1A A BD ⊥.若1,,BD FQ A A FQ ⊥⊂平面1A AQ ,所以BD ⊥平面1A AQ . 因为AQ ⊂平面1A AQ ,所以AQ BD ⊥.在矩形ABCD 中,由AQ BD ⊥,得~AQB DBA ∆∆,所以, 2AB AD BQ =⋅.【规律方法】(1)判断或证明线面平行的常用方法有: ①利用反证法(线面平行的定义);②利用线面平行的判定定理(a ⊄α,b ⊂α,a ∥b ⇒a ∥α); ③利用面面平行的性质定理(α∥β,a ⊂α⇒a ∥β); ④利用面面平行的性质(α∥β,a ⊄β,a ∥α⇒a ∥β).(2)利用判定定理判定线面平行,关键是找平面内与已知直线平行的直线.常利用三角形的中位线、平行四边形的对边或过已知直线作一平面找其交线. (3)判定面面平行的主要方法 ①利用面面平行的判定定理.②线面垂直的性质(垂直于同一直线的两平面平行). (2)面面平行的性质定理①两平面平行,则一个平面内的直线平行于另一平面. ②若一平面与两平行平面相交,则交线平行. (4)证明直线和平面垂直的常用方法有:①判定定理;②垂直于平面的传递性(a ∥b ,a ⊥α⇒b ⊥α);③面面平行的性质(a ⊥α,α∥β⇒a ⊥β);④面面垂直的性质(α⊥β,α∩β=a ,l ⊥a ,l ⊂β⇒l ⊥α).典例3:如图所示,已知四棱锥P -ABCD 的底面是直角梯形,∠ABC =∠BCD =90°,AB=BC =PB =PC =2CD ,侧面PBC ⊥底面ABCD .证明: (1)PA ⊥BD ;(2)平面PAD ⊥平面PAB .证明 (1)取BC 的中点O ,连接PO ,∵平面PBC ⊥底面ABCD ,△PBC 为等边三角形, ∴PO ⊥底面ABCD .以BC 的中点O 为坐标原点,以BC 所在直线为x 轴,过点O 与AB 平行的直线为y 轴,OP 所在直线为z 轴,建立空间直角坐标系,如图所示.不妨设CD =1,则AB =BC =2,PO = 3.∴A (1,-2,0),B (1,0,0),D (-1,-1,0),P (0,0,3). ∴BD →=(-2,-1,0),PA →=(1,-2,-3). ∵BD →·PA →=(-2)×1+(-1)×(-2)+0×(-3)=0, ∴PA →⊥BD →,∴PA ⊥BD .规律方法 (1)利用已知的线面垂直关系构建空间直角坐标系,准确写出相关点的坐标,从而将几何证明转化为向量运算.其中灵活建系是解题的关键. (2)用向量证明垂直的方法①线线垂直:证明两直线所在的方向向量互相垂直,即证它们的数量积为零.②线面垂直:证明直线的方向向量与平面的法向量共线,或将线面垂直的判定定理用向量表示. ③面面垂直:证明两个平面的法向量垂直,或将面面垂直的判定定理用向量表示.典例4:如图,棱柱ABCD -A 1B 1C 1D 1的所有棱长都等于2,∠ABC 和∠A 1AC 均为60°,平面AA 1C 1C ⊥平面ABCD . (1)求证:BD ⊥AA 1;(2)在直线CC 1上是否存在点P ,使BP ∥平面DA 1C 1?若存在,求出点P 的位置;若不存在,请说明理由.(2)解 假设在直线CC 1上存在点P ,使BP ∥平面DA 1C 1,设CP →=λCC 1→,P (x ,y ,z ),则(x ,y -1,z )=λ(0,1,3). 从而有P (0,1+λ,3λ),BP →=(-3,1+λ,3λ). 设n 3⊥平面DA 1C 1,则⎩⎪⎨⎪⎧n 3⊥A 1C 1→,n 3⊥DA 1→,又A 1C 1→=(0,2,0),DA 1→=(3,0,3),设n 3=(x 3,y 3,z 3),⎩⎨⎧2y 3=0,3x 3+3z 3=0,取n 3=(1,0,-1),因为BP ∥平面DA 1C 1,则n 3⊥BP →,即n 3·BP →=-3-3λ=0,得λ=-1, 即点P 在C 1C 的延长线上,且C 1C =CP .【规律方法】 向量法解决与垂直、平行有关的探索性问题(1)根据题目的已知条件进行综合分析和观察猜想,找出点或线的位置,并用向量表示出来,然后再加以证明,得出结论.(2)假设所求的点或参数存在,并用相关参数表示相关点,根据线、面满足的垂直、平行关系,构建方程(组)求解,若能求出参数的值且符合该限定的范围,则存在,否则不存在.典例5:如图,在四棱锥P -ABCD 中,底面ABCD 是矩形,PA ⊥底面ABCD ,E 是PC 的中点.已知AB =2,AD =22,PA =2.求: (1)△PCD 的面积.(2)异面直线BC 与AE 所成的角的大小.解 (1)因为PA ⊥底面ABCD ,CD ⊂平面ABCD , 所以PA ⊥CD .又AD ⊥CD ,PA ∩AD =A , 所以CD ⊥平面PAD ,又PD ⊂平面PAD ,从而CD ⊥PD .因为PD =22+(22)2=23,CD =2, 所以△PCD 的面积为12×2×23=2 3.图1图2法二 如图2,建立空间直角坐标系,则B (2,0,0),C (2,22,0), E (1,2,1),AE →=(1, 2,1),BC →=(0,22,0). 设AE →与BC →的夹角为θ,则cos θ=AE →·BC →|AE →||BC →|=42×22=22,所以θ=π4.由此可知,异面直线BC 与AE 所成的角的大小是π4.【规律方法】(1)利用向量法求异面直线所成角的一般步骤是:①选好基底或建立空间直角坐标系;②求出两直线的方向向量v 1,v 2;③代入公式|cos 〈v 1,v 2〉|=|v 1·v 2||v 1||v 2|求解. (2)两异面直线所成角的范围是θ∈⎝⎛⎦⎤0,π2,两向量的夹角α的范围是[0,π],当异面直线的方向向量的夹角为锐角或直角时,就是该异面直线的夹角;当异面直线的方向向量的夹角为钝角时,其补角才是异面直线的夹角.典例6:如图,三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,底面ABC 为等腰直角三角形,AB =AC =1,BB 1=2,∠ABB 1=60°. (1)证明:AB ⊥B 1C ;(2)若B 1C =2,求AC 1与平面BCB 1所成角的正弦值.∴AB⊥平面AB1C.又B1C⊂平面AB1C,∴AB⊥B1C.【规律方法】利用向量法求线面角的方法:(1)分别求出斜线和它在平面内的射影直线的方向向量,转化为求两个方向向量的夹角(或其补角);(2)通过平面的法向量来求,即求出斜线的方向向量与平面的法向量所夹的锐角或钝角的补角,取其余角就是斜线和平面所成的角.典例7:如图,在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,B 1B =B 1A =AB =BC ,∠B 1BC =90°,D 为AC 的中点,AB ⊥B 1D . (1)求证:平面ABB 1A 1⊥平面ABC ;(2)求直线B 1D 与平面ACC 1A 1所成角的正弦值; (3)求二面角B -B 1D -C 的余弦值.(2)解 由(1)知,OB ,OD ,OB 1两两垂直.②以O 为坐标原点,OB →的方向为x 轴的方向,|OB →|为单位长度1,建立如图所示的空间直角坐标系O -xyz . 由题设知B 1(0,0,3),D (0,1,0), A (-1,0,0),C (1,2,0),C 1(0,2,3).则B 1D →=(0,1,-3),AC →=(2,2,0),CC 1→=(-1,0,3).设平面ACC 1A 1的一个法向量为m =(x ,y ,z ),则由⎩⎪⎨⎪⎧m ·AC →=0,m ·CC 1→=0,得⎩⎨⎧x +y =0,-x +3z =0,取m =(3,-3,1).∴cos 〈B 1D →,m 〉=B 1D →·m |B 1D →||m |=0×3+1×(-3)+(-3)×102+12+(-3)2×(3)2+(-3)2+12=-217, ∴直线B 1D 与平面ACC 1A 1所成角的正弦值为217.③ (3)解 由题设知B (1,0,0),则BD →=(-1,1,0),B 1D →=(0,1,-3),DC →=(1,1,0). 设平面BB 1D 的一个法向量为n 1=(x 1,y 1,z 1),则由 ⎩⎪⎨⎪⎧BD →·n 1=0,B 1D →·n 1=0,得⎩⎨⎧-x 1+y 1=0,y 1-3z 1=0,可取n 1=(3,3,1). 同理可得平面B 1DC 的一个法向量为n 2=(-3,3,1), ∴cos 〈n 1,n 2〉=n 1·n 2|n 1||n 2|=3×(-3)+3×3+1×1(3)2+(3)2+12×(-3)2+(3)2+12=17. ∴二面角B -B 1D -C 的余弦值为17.④【规律方法】(1)证明平面和平面垂直的方法:①面面垂直的定义;②面面垂直的判定定理.(2)已知两平面垂直时,一般要用性质定理进行转化,在一个平面内作交线的垂线,转化为线面垂直,然后进一步转化为线线垂直.(3)利用向量计算二面角大小的常用方法:①找法向量法:分别求出二面角的两个半平面所在平面的法向量,然后通过两个平面的法向量的夹角得到二面角的大小,但要注意结合实际图形判断所求角的大小.②找与棱垂直的方向向量法:分别在二面角的两个半平面内找到与棱垂直且以垂足为起点的两个向量,则这两个向量的夹角的大小就是二面角的大小.易错警示 对于①:用线面垂直的判定定理易忽视面内两直线相交; 对于②:建立空间直角坐标系,若垂直关系不明确时,应先给出证明;对于③:线面角θ的正弦sin θ=|cos 〈B 1D →,m 〉|,易误认为cos θ=|cos 〈B 1D →,m 〉|;对于④:求出法向量夹角的余弦值后,不清楚二面角的余弦值取正值还是负值,确定二面角余弦值正负有两种方法:1°通过观察二面角是锐角还是钝角来确定其余弦值的正负;2°当不易观察二面角是锐角还是钝角时可判断两半平面的法向量与二面角的位置关系来确定.典例8:如图,在四棱锥P -ABCD 中,平面PAD ⊥平面ABCD ,PA ⊥PD ,PA =PD ,AB ⊥AD ,AB =1,AD =2,AC =CD = 5.(1)求证:PD ⊥平面PAB ;(2)求直线PB 与平面PCD 所成角的正弦值;(3)在棱PA 上是否存在点M ,使得BM ∥平面PCD ?若存在,求AM AP的值;若不存在,说明理由.(3)解 设M 是棱PA 上一点,则存在λ∈[0,1],使得AM →=λAP →.因此点M (0,1-λ,λ),BM →=(-1,-λ,λ).因为BM ⊄平面PCD ,所以要使BM ∥平面PCD ,则BM →·n =0,即(-1,-λ,λ)·(1,-2,2)=0,解得λ=14. 所以在棱PA 上存在点M ,使得BM ∥平面PCD ,此时AM AP =14. 【规律方法】(1)对于存在判断型问题的求解,应先假设存在,把要成立的结论当作条件,据此列方程或方程组,把“是否存在”问题转化为“点的坐标是否有解,是否有规定范围内的解”等.(2)对于位置探究型问题,通常借助向量,引进参数,综合已知和结论列出等式,解出参数.典例9:如图1,在直角梯形ABCD 中,AD ∥BC ,∠BAD =π2,AB =BC =1,A D =2,E 是AD 的中点,O 是AC 与BE 的交点.将△ABE 沿BE 折起到△A 1BE 的位置,如图2.(1)证明:CD ⊥平面A 1OC ;(2)若平面A 1BE ⊥平面BCDE ,求平面A 1BC 与平面A 1CD 夹角的余弦值.所以B ⎝⎛⎭⎫22,0,0,E ⎝⎛⎭⎫-22,0,0,A 1⎝⎛⎭⎫0,0,22,C ⎝⎛⎭⎫0,22,0, 得BC →=⎝⎛⎭⎫-22,22,0,A 1C →=⎝⎛⎭⎫0,22,-22,CD →=BE →=(-2,0,0). 设平面A 1BC 的一个法向量n 1=(x 1,y 1,z 1),平面A 1CD 的一个法向量n 2=(x 2,y 2,z 2),平面A 1BC 与平面A 1CD 的夹角为θ,则⎩⎪⎨⎪⎧n 1·BC →=0,n 1·A 1C →=0,得⎩⎪⎨⎪⎧-x 1+y 1=0,y 1-z 1=0,取n 1=(1,1,1);【规律方法】立体几何中的折叠问题,关键是搞清翻折前后图形中线面位置关系和度量关系的变化情况,一般地翻折后还在同一个平面上的性质不发生变化,不在同一个平面上的性质发生变化.【归纳常用万能模板】 如图,在△ABC 中,∠ABC =π4,O 为AB 边上一点,且3OB =3OC =2AB ,已知PO ⊥平面ABC ,2DA =2AO =PO ,且DA ∥PO. (1)求证:平面PBD ⊥平面COD ;(2)求直线PD 与平面BDC 所成角的正弦值.满分解答 (1)证明 ∵OB =OC ,又∵∠ABC =π4, ∴∠OCB =π4,∴∠BOC =π2. ∴CO ⊥AB.2分又PO ⊥平面ABC ,OC ⊂平面ABC ,∴PO ⊥OC.又∵PO ,AB ⊂平面PAB ,PO ∩AB =O ,∴CO ⊥平面PAB ,即CO ⊥平面PDB.4分又CO ⊂平面COD ,∴平面PDB ⊥平面COD.6分(2)解 以OC ,OB ,OP 所在射线分别为x ,y ,z 轴,建立空间直角坐标系,如图所示.设OA =1,则PO =OB =OC =2,DA =1.则C(2,0,0),B(0,2,0),P(0,0,2),D(0,-1,1),∴PD →=(0,-1,-1),BC →=(2,-2,0),BD →=(0,-3,1).8分设平面BDC 的一个法向量为n =(x ,y ,z ),∴⎩⎪⎨⎪⎧n ·BC →=0,n ·BD →=0,∴⎩⎪⎨⎪⎧2x -2y =0,-3y +z =0, 令y =1,则x =1,z =3,∴n =(1,1,3).10分设PD 与平面BDC 所成的角为θ,则sin θ=⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪PD →·n |PD →||n | =⎪⎪⎪⎪⎪⎪1×0+1×(-1)+3×(-1)02+(-1)2+(-1)2×12+12+32=22211. 即直线PD 与平面BDC 所成角的正弦值为22211.12分❶得步骤分:抓住得分点的步骤,“步步为赢”,求得满分.如第(1)问中,先证线面垂直,再证两面垂直.❷得关键分:解题过程不可忽视的关键点,有则给分,无则没分,如第(1)问中证线面垂直不可漏“CO ⊥平面PDB ”.❸得计算分:解题过程中计算准确是得满分的根本保证.如第(2)问中求法向量n ,计算线面角正弦值sin θ.利用向量求空间角的步骤第一步:建立空间直角坐标系.第二步:确定点的坐标.第三步:求向量(直线的方向向量、平面的法向量)坐标.第四步:计算向量的夹角(或函数值).第五步:将向量夹角转化为所求的空间角.第六步:反思回顾.查看关键点、易错点和答题规范.【易错易混温馨提醒】一、利用空间向量求解线面角时,得到是线面角的正弦值,注意不是余弦值.易错1:如图,三棱柱111ABC A B C -中, 01111160,4B A A C A A AA AC ∠=∠===,2AB =, ,P Q 分别为棱1,AA AC 的中点.(1)在平面ABC 内过点A 作//AM 平面1PQB 交BC 于点M ,并写出作图步骤,但不要求证明.(2)若侧面11ACC A ⊥侧面11ABB A ,求直线11AC与平面1PQB 所成角的正弦值.【答案】(1)见解析(2).试题解析:(1)如图,在平面11ABB A 内,过点A 作1//ANB P 交1BB 于点N ,连结BQ ,在1BBQ ∆中,作1//NH B Q 交BQ 于点H ,连结AH 并延长交BC 于点M ,则AM 为所求作直线.∵Q 为AC 的中点,∴点Q 的坐标为(0,-,∴((110,,0,AC PQ =-=- .∵011112,60A B AB B A A ==∠=,∴)1B ,∴)1PB = , 设平面1PQB 的法向量为(),,m x y z =,二、不能直接建立空间直角坐标系时,要利用条件先证再建系.易错2:如图,在三棱柱111ABC A B C -中, D 为BC 的中点, 00190,60BAC A AC ∠=∠=,12AB AC AA ===.(1)求证: 1//A B 平面1ADC ;(2)当14BC =时,求直线1B C 与平面1ADC 所成角的正弦值.【答案】(1)见解析;(2. 【解析】【试题分析】(1)依据题设条件运用直线与平面平行的判定定理进行分析推证;(2)依据题设条件建立空间直角坐标系,借助向量的有关知识与数量积公式分析求解:(1)证明:连结1AC 与1AC 相交于点E ,连结ED . ∵,D E 为中点,∴1//A B ED , 又∵1A B ⊄平面1,ADC ED ⊂平面1ADC , ∴1//A B 平面1ADC .三、在空间中点的坐标不好确定时,可以先设出来,再根据条件列方程求解确定即可.易错3:如图,在三棱柱111ABC A B C -中,平面11A ACC ⊥平面ABC , 2AB BC ==, 30ACB ∠= , 1120C CB ∠= , 11BC AC ⊥,E 为AC 的中点.(1)求证: 1AC ⊥平面1C EB ; (2)求二面角1A AB C --的余弦值.【答案】(1)见解析;(2)13.则由余弦定理得2221122412AC x x x x =+-⋅=-+.22213223C E x x x x ⎛=+-⋅=++ ⎝⎭,设1AC 与1C E 交于点H ,则 1123A H AC =, 1123C H C E =,而1AC ⊥ 1C E ,则2221111A H C H AC +=.于是()()(222444122399x x x x -++++=,即260x x --=,∴3x =或2-(舍)容易求得: 1A E =22211AE AE AA +=. 故1A E AC ⊥,由面11A ACC ⊥面ABC ,则1A E ⊥面ABC ,过E 作EF AB ⊥于F ,连1A F ,则1AF E ∠为二面角1A AB C --的平面角,由平面几何知识易得2EF =, 1A F =∴111cos 3AE A FE A F ∠===.方法二:以A 点为原点, AC 为y 轴,过点A 与平面ABC 垂直的直线为z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,设1A A x =, 1A AC θ∠=,则()13,0B ,()C ,()E ,()10,cos ,sin C x x θθ.∴()1,CB = , ()10,cos ,sin CC x x θθ= .由1111c o s ,2C B C C C BC C C B C C ⋅==- ,12=-,∴cos 3θ=,则1A x x ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,10,C x x ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,于是10,,A C x ⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭ ,1,33BC x ⎛=- ⎝⎭ ,∵11AC BC ⊥ ,不妨设平面ABC 的法向量()20,0,1n =,则1212121cos ,3n n n n n n ⋅===- ,故二面角1A AB C --的余弦值为13.四、建立空间直角坐标系的原则是:让尽量多的点落在坐标轴或轴面上.易错4:如图,在正方形ABCD 中,点E ,F 分别是AB ,BC 的中点,将 AED DCF △,△分别沿DE ,DF 折起,使 A C ,两点重合于P .(Ⅰ)求证:平面PBD BFDE ⊥平面;(Ⅱ)求二面角P DE F --的余弦值.【答案】(Ⅰ)详见解析(Ⅱ)23所以 BE BF DE DF ==,,所以DEB DFB △≌△,所以在等腰DEF △中,O 是EF 的中点,且EF OD ⊥,因此在等腰PEF △中,EF OP ⊥,从而EF OPD ⊥平面,又EF BFDE ⊂平面,所以平面BFDE OPD ⊥平面,即平面PBD BFDE ⊥平面.…………………6分所以AF DE ⊥,于是,在翻折后的几何体中,PGF ∠为二面角P DE F --的平面角,在正方形ABCD 中,解得AG =,GF =,所以,在PGF △中,PG AG ==,GF =,1PF =, 由余弦定理得2222cos 23PG GF PF PGF PG GF +-∠==⋅, 所以,二面角P DE F --的余弦值为23.………………………………12分五、求二面角余弦值时,要正确判断二面角为钝角还是锐角.易错5:四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 为矩形, 2AB BC PA PB ===,.侧面PAB ⊥底面ABCD .(1)证明: PC BD ⊥;(2)设BD 与平面PAD 所成的角为45︒,求二面角B PC D --的余弦值.【答案】(1)见解析(2)【试题解析】解:(1)证法一:设AB 中点为O ,连接PO ,由已知PA PB =,所以PO AB ⊥,而平面PAB ⊥平面ABCD ,交线为AB故PO ⊥平面ABCD以O 为原点, OP 为z 轴, OB 为y 轴,如图建立空间直角坐标系,并设PO h =,则()()))0,0,,0,1,0,,1,0P h B C D-所以)),2,0PC h BD =-=- 0PC BD ⋅= ,所以PC BD ⊥.证法二:设AB 中点为O ,连接PO ,由已知PA PB =,所以PO AB ⊥,而平面PAB ⊥平面ABCD ,交线为AB故PO ⊥平面ABCD ,从而BD PO ⊥ ①在矩形ABCD 中,连接CO ,设CO 与BD 交于M ,则由::CD CB BC BO =知BCD OBC ∆~∆,所以BCO CDB ∠=∠所以90BCM CBM CDB CBM ∠+∠=∠+∠=︒,故BD CO ⊥ ②由①②知BD ⊥平面PCO所以PC BD ⊥.六、多解问题的取舍.易错6:如图,在棱长为2的正方体1111ABCD A BC D -中,E ,F , M , N 分别是棱AB , AD , 11A B , 11A D 的中点,点P , Q 分别在棱1DD , 1BB 上移动,且(02)DP BQ λλ==<<.(1)当1λ=时,证明:直线1//BC 平面EFPQ ;(2)是否存在λ,使面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角为直二面角?若存在,求出λ的值;若不存在,说明理由.【答案】(1)见解析;(2)12λ=±.(2)设平面EFPQ 的一个法向量为(),,n x y z = ,则 由0{0FE n FP n ⋅=⋅= ,得0{0.x y x z λ+=-+=,于是可取(),,1n λλ=- . 设平面MNPQ 的一个法向量为()',','m x y z = ,由0{0N M m N P m ⋅=⋅= ,得()''0{'2'0x y x z λ+=-+-=,于是可取()2,2,1m λλ=-- .若存在λ,使面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角为直二面角,则()()2,2,1,,10m n λλλλ⋅=--⋅-= ,即()()2210λλλλ---+=,解得12λ=±,显然满足02λ<<.故存在12λ=±,使面EFPQ 与面PQMN 所成的二面角为直二面角.【新题好题提升能力】1.如图,四棱锥P ABCD -的底面ABCD 是直角梯形, //AD BC , 36AD BC ==, PB =M 在线段AD 上,且4MD =, AD AB ⊥, PA ⊥平面ABCD .(1)求证:平面PCM ⊥平面PAD ;(2)当四棱锥P ABCD -的体积最大时,求平面PCM 与平面PCD 所成二面角的余弦值.【答案】(1)见解析;(2.。

最新-2018高考数学 冲刺专题解析 立体几何怎么解-高考

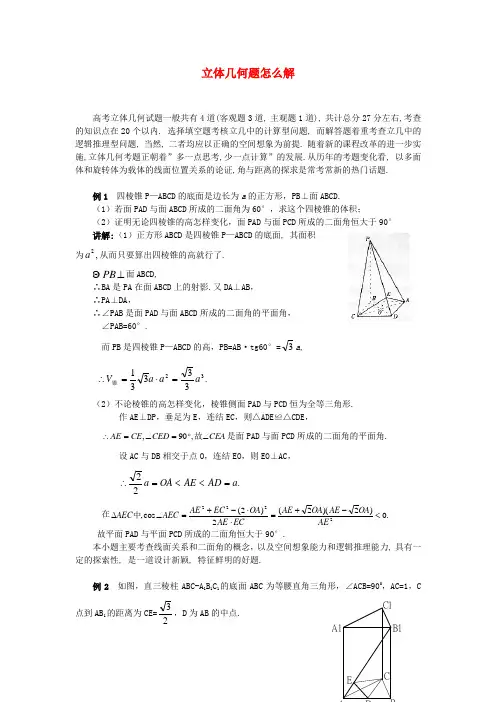

立体几何题怎么解高考立体几何试题一般共有4道(客观题3道, 主观题1道), 共计总分27分左右,考查的知识点在20个以内. 选择填空题考核立几中的计算型问题, 而解答题着重考查立几中的逻辑推理型问题, 当然, 二者均应以正确的空间想象为前提. 随着新的课程改革的进一步实施,立体几何考题正朝着”多一点思考,少一点计算”的发展.从历年的考题变化看, 以多面体和旋转体为载体的线面位置关系的论证,角与距离的探求是常考常新的热门话题.例1 四棱锥P —ABCD 的底面是边长为a 的正方形,PB ⊥面ABCD.(1)若面PAD 与面ABCD 所成的二面角为60°,求这个四棱锥的体积;(2)证明无论四棱锥的高怎样变化,面PAD 与面PCD 所成的二面角恒大于90°讲解:(1)正方形ABCD 是四棱锥P —ABCD 的底面, 其面积 为,2a 从而只要算出四棱锥的高就行了.⊥PB 面ABCD,∴BA 是PA 在面ABCD 上的射影.又DA ⊥AB , ∴PA ⊥DA ,∴∠PAB 是面PAD 与面ABCD 所成的二面角的平面角, ∠PAB=60°.而PB 是四棱锥P —ABCD 的高,PB=AB ·tg60°=3a ,3233331a a a V =⋅=∴锥.(2)不论棱锥的高怎样变化,棱锥侧面PAD 与PCD 恒为全等三角形.作AE ⊥DP ,垂足为E ,连结EC ,则△ADE ≌△CDE ,CEA CED CE AE ∠=∠=∴故,90, 是面PAD 与面PCD 所成的二面角的平面角. 设AC 与DB 相交于点O ,连结EO ,则EO ⊥AC , .22a AD AE OA a =<<=∴在.0)2)(2(2)2(cos ,2222<-+=⋅⋅-+=∠∆AE OA AE OA AE EC AE OA EC AE AEC AEC 中故平面PAD 与平面PCD 所成的二面角恒大于90°. 本小题主要考查线面关系和二面角的概念,以及空间想象能力和逻辑推理能力, 具有一定的探索性, 是一道设计新颖, 特征鲜明的好题.例2 如图,直三棱柱ABC-A 1B 1C 1的底面ABC 为等腰直角三角形,∠ACB=900,AC=1,C点到AB 1的距离为CE=23,D 为AB 的中点.(1)求证:AB 1⊥平面CED ;(2)求异面直线AB 1与CD 之间的距离; (3)求二面角B 1—AC —B 的平面角.讲解:(1)∵D 是AB 中点,△ABC 为等腰直角三角形,∠ABC=900,∴CD ⊥AB 又AA 1⊥平面ABC ,∴CD ⊥AA 1.∴CD ⊥平面A 1B 1BA ∴CD ⊥AB 1,又CE ⊥AB 1, ∴AB 1⊥平面CDE ; (2)由CD ⊥平面A 1B 1BA ∴CD ⊥DE ∵AB 1⊥平面CDE ∴DE ⊥AB 1∴DE 是异面直线AB 1与CD 的公垂线段∵CE=23,AC=1 , ∴CD=.22 ∴21)()(22=-=CD CE DE ; (3)连结B 1C ,易证B 1C ⊥AC ,又BC ⊥AC , ∴∠B 1CB 是二面角B 1—AC —B 的平面角. 在Rt △CEA 中,CE=23,BC=AC=1, ∴∠B 1AC=600∴260cos 121==AB , ∴2)()(2211=-=AB AB BB , ∴ 211==∠BCBB CB B tg , ∴21arctg CB B =∠. 作出公垂线段和二面角的平面角是正确解题的前提, 当然, 准确地作出应当有严格的逻辑推理作为基石.例3 如图a —l —β是120°的二面角,A ,B 两点在棱上,AB =2,D 在α内,三角形ABD 是等腰直角三角形,∠DAB=90°,C 在β内,∆ABC 是等腰直角三角形∠ACB=.900(I ) 求三棱锥D —ABC 的体积; (2)求二面角D —AC —B 的大小; (3)求异面直线AB 、CD 所成的角.讲解: (1) 过D 向平面β做垂线,垂足为O ,连强OA 并延长至E .DAE OA AB DA OA AD AB ∠∴⊥∴⊥,,上的射影在平面为β 为二面角a —l —β的平面角..60,120 =∠∴=∠DAO DAE 3,2=∴==DO AB AD .ABC ∆ 是等腰直角三角形,斜边AB =2.,1=∴∆ABC S 又D 到平面β的距离DO=.3.33=∴-ABC D V (2)过O 在β内作OM ⊥AC ,交AC 的反向延长线于M ,连结DM .则AC ⊥DM .∴∠DMO 为二面角D —AC —B 的平面角. 又在△DOA 中,OA =2cos 60°=1.且.22,45=∴=∠=∠OM CAE OAM .6.6arctg DMO DMO tg =∠∴=∠∴ (3)在β平在内,过C 作AB 的平行线交AE 于F ,∠DCF 为异面直线AB 、CD 所成的角. ACF CAF DF CF AF CF AF AB ∆=∠⊥∴⊥∴⊥即又,45,, 为等腰直角三角形,又AF 等于C 到AB 的距离,即△ABC 斜边上的高,.1==∴CF AF.7.7.7120cos 2222=∠∴==∠∴=⋅-+=∴DCF tg CFDFDCF tg AF AD AF AD DF 异面直线AB,CD 所成的角为arctg .7比较例2与例3解法的异同, 你会得出怎样的启示? 想想看.例4在边长为a 的正三角形的三个角处各剪去一个四边形.这个四边形是由两个全等的直角三角形组成的,并且这三个四边形也全等,如图①.若用剩下的部分折成一个无盖的正三棱柱形容器,如图②.则当容器的高为多少时,可使这个容器的容积最大,并求出容积的最大值.图① 图②讲解: 设容器的高为x .则容器底面正三角形的边长为x a 32-,)32)(32(3434143)320()32(43)(2x a x a x ax x a x x V --⋅⋅⋅=<<-⋅⋅=∴54)3323234(16133a x a x a x =-+-+≤.当且仅当 .54,183,32343max a V a x x a x ==-=时即. 故当容器的高为a 183时,容器的容积最大,其最大容积为.543a对学过导数的同学来讲,三次函数的最值问题用导数求解是最方便的,请读者不妨一试. 另外,本题的深化似乎与2002年全国高考文科数学压轴题有关,还请做做对照. 类似的问题是:某企业设计一个容积为V 的密闭容器,下部是圆柱形,上部是半球形,当圆柱的底面半径r 和圆柱的高h 为何值时,制造这个密闭容器的用料最省(即容器的表面积最小). 例5 已知三棱锥P —ABC 中,PC ⊥底面ABC ,AB=BC , D 、F 分别为AC 、PC 的中点,DE ⊥AP 于E .(1)求证:AP ⊥平面BDE ;(2)求证:平面BDE ⊥平面BDF ;(3)若AE ∶EP=1∶2,求截面BEF 分三棱锥 P —ABC 所成两部分的体积比.讲解: (1)∵PC ⊥底面ABC ,BD ⊂平面ABC ,∴PC ⊥BD .由AB=BC ,D 为AC 的中点,得BD ⊥AC .又PC ∩AC=C ,∴BD ⊥平面PAC . 又PA ⊂平面、PAC ,∴BD ⊥PA .由已知DE ⊥PA ,DE ∩BD=D ,∴AP ⊥平面BDE . (2)由BD ⊥平面PAC ,DE ⊂平面PAC ,得BD ⊥DE .由D 、F 分别为AC 、PC 的中点,得DF//AP .由已知,DE ⊥AP ,∴DE ⊥DF. BD ∩DF=D ,∴DE ⊥平面BDF . 又 DE ⊂平面BDE ,∴平面BDE ⊥平面BDF .(3)设点E 和点A 到平面PBC 的距离分别为h 1和h 2.则 h 1∶h 2=EP ∶AP=2∶3, .31232313121=⋅=⋅⋅⋅⋅==∴∆∆----PBC PBFPBCA PBFE ABC P EBF P S h S h V V V V故截面BEF 分三棱锥P —ABC 所成两部分体积的比为1∶2或2∶1值得注意的是, “截面BEF 分三棱锥P —ABC 所成两部分的体积比”并没有说明先后顺序, 因而最终的比值答案一般应为两个, 希不要犯这种”会而不全”的错误.例6 已知圆锥的侧面展开图是一个半圆,它被过底面中心O 1且平行于母线AB 的平面所截,若截面与圆锥侧面的交线是焦参数(焦点到准线的距离) 为p 的抛物线.(1)求圆锥的母线与底面所成的角; (2)求圆锥的全面积.讲解: (1)设圆锥的底面半径为R ,母线长为l ,由题意得:R l ππ2=,即21cos 1==l R ACO ,所以母线和底面所成的角为.600(2)设截面与圆锥侧面的交线为MON ,其中O 为截面与 AC 的交点,则OO 1//AB 且.211AB OO =在截面MON 内,以OO 1所在有向直线为y 轴,O 为原点,建立坐标系,则O 为抛物的顶点,所以抛物线方程为x 2=-2py ,点N 的坐标为(R ,-R ),代入方程得 R 2=-2p (-R ),得R=2p ,l =2R=4p.∴圆锥的全面积为22221248p p p R Rl πππππ=+=+. 将立体几何与解析几何相链接, 颇具新意, 预示了高考命题的新动向. 类似请思考如下问题:一圆柱被一平面所截,截口是一个椭圆.已知椭圆的长轴长为5,短轴长为4,被截后几何体的最短侧面母线长为1,则该几何体的体积等于 .例7 如图,几何体ABCDE 中,△ABC 是正三角形,EA 和DC 都垂直于平面ABC ,且EA=AB=2a ,DC=a ,F 、G 分别为EB 和AB 的中点. (1)求证:FD ∥平面ABC ; (2)求证:AF ⊥BD ;(3) 求二面角B —FC —G 的正切值.讲解: ∵F 、G 分别为EB 、AB 的中点,∴FG=21EA ,又EA 、DC 都垂直于面ABC, FG=DC , ∴四边形FGCD 为平行四边形,∴FD ∥GC ,又GC ⊂面ABC ,∴FD ∥面ABC.(2)∵AB=EA ,且F 为EB 中点,∴AF ⊥EB ① 又FG ∥EA ,EA ⊥面ABC ∴FG ⊥面ABC ∵G 为等边△ABC ,AB 边的中点,∴AG ⊥GC. ∴AF ⊥GC 又FD ∥GC ,∴AF ⊥FD ②由①、②知AF ⊥面EBD ,又BD ⊂面EBD ,∴AF ⊥BD.(3)由(1)、(2)知FG ⊥GB ,GC ⊥GB ,∴GB ⊥面GCF. 过G 作GH ⊥FC ,垂足为H ,连HB ,∴HB ⊥FC. ∴∠GHB 为二面角B-FC-G 的平面角. 易求33223,23==∠∴=a a GHB tg a GH . 例8 如图,正方体ABCD —A 1B 1C 1D 1的棱长为1,P 、Q 分别是线段AD 1和BD 上的点,且 D 1P ∶PA =DQ ∶QB =5∶12.(1) 求证PQ ∥平面CDD 1C 1;(2) 求证PQ ⊥AD ;(3) 求线段PQ 的长.讲解: (1)在平面AD 1内,作PP 1∥AD 与DD 1交于点P 1,在平面AC 内,作 QQ 1∥BC 交CD 于点Q 1,连结P 1Q 1. ∵1251==QB DQ PA P D , ∴PP 1//QQ 1 .由四边形PQQ 1P 1为平行四边形, 知PQ ∥P 1Q1而P 1Q 1⊂平面CDD 1C 1, 所以PQ ∥平面CDD 1C1(2) AD ⊥平面D 1DCC 1, ∴AD ⊥P 1Q1 又∵PQ ∥P 1Q 1, ∴AD ⊥PQ. (3)由(1)知P 1Q 1// PQ,125QB DQ C Q DQ 11==,而棱长CD=1. ∴DQ 1=175. 同理可求得 P 1D=1712. 在Rt △P 1DQ 1中,应用勾股定理, 立得P 1Q 1=1713175171222221=⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛=+DQ D P.做为本题的深化, 笔者提出这样的问题: P, Q 分别是BD,1AD 上的动点,试求PQ 的最小值, 你能够应用函数方法计算吗? 试试看. 并与如下2002年全国高考试题做以对照, 你会得到什么启示?如图,正方形ABCD 、ABEF 的边长都是1,而且平面ABCD 、ABEF 互相垂直。

2018年高考数学解题的12种方法总结.doc

2018年高考数学解题的12种方法总结数学是高考考试中最能拉分的科目,因此大家在备考数学考试的时候要多下功夫,下面为大家带来2018年高考数学解题的12种方法总结这篇内容,希望能够帮助大家轻松应对2018年高考数学考试。

方法一、调理大脑思绪,提前进入数学情境考前要摒弃杂念,排除干扰思绪,使大脑处于空白状态,创设数学情境,进而酝酿数学思维,提前进入角色,通过清点用具、暗示重要知识和方法、提醒常见解题误区和自己易出现的错误等,进行针对性的自我安慰,从而减轻压力,轻装上阵,稳定情绪、增强信心,使思维单一化、数学化、以平稳自信、积极主动的心态准备应考。

方法二、内紧外松,集中注意,消除焦虑怯场集中注意力是考试成功的保证,一定的神经亢奋和紧张,能加速神经联系,有益于积极思维,要使注意力高度集中,思维异常积极,这叫内紧,但紧张程度过重,则会走向反面,形成怯场,产生焦虑,抑制思维,所以又要清醒愉快,放得开,这叫外松。

方法三、沉着应战,确保旗开得胜,以利振奋精神良好的开端是成功的一半,从考试的心理角度来说,这确实是很有道理的,拿到试题后,不要急于求成、立即下手解题,而应通览一遍整套试题,摸透题情,然后稳操一两个易题熟题,让自己产生旗开得胜的快意,从而有一个良好的开端,以振奋精神,鼓舞信心,很快进入最佳思维状态,即发挥心理学所谓的门坎效应,之后做一题得一题,不断产生正激励,稳拿中低,见机攀高。

方法四、六先六后,因人因卷制宜在通览全卷,将简单题顺手完成的情况下,情绪趋于稳定,情境趋于单一,大脑趋于亢奋,思维趋于积极,之后便是发挥临场解题能力的黄金季节了,这时,考生可依自己的解题习惯和基本功,结合整套试题结构,选择执行六先六后的战术原则。

1、先易后难。

就是先做简单题,再做综合题,应根据自己的实际,果断跳过啃不动的题目,从易到难,也要注意认真对待每一道题,力求有效,不能走马观花,有难就退,伤害解题情绪。

2、先熟后生。

通览全卷,可以得到许多有利的积极因素,也会看到一些不利之处,对后者,不要惊慌失措,应想到试题偏难对所有考生也难,通过这种暗示,确保情绪稳定,对全卷整体把握之后,就可实施先熟后生的方法,即先做那些内容掌握比较到家、题型结构比较熟悉、解题思路比较清晰的题目。

2018江苏高考数学压轴题的分析与解答

(n m)2 2m1 2 12(2n 1)

n2 2(m 12)n (m2 2m1 24m 14) 0 若 m 5 ,解①和②,得 n 27 ,成立. 所以 nmin 27 . 此题亦可先将 m 5 带入得

an1 2n 9 , Sn (n 5)2 62

从而求出 nmin 27 .

2018 江苏高考数学压轴题的分析与解

2018 年江苏卷

11.若函数 f (x) 2x3 ax2 1(a R) 在 (0, ) 内有且只有一个零点,则 f (x) 在[1,1] 上的最大值与最小值 的和为 ▲ .

解析:-3 函数 f (x) 导函数为

f (x) 6x2 2ax 2x(3x a),f (0) 1

12.在平面直角坐标系 xOy 中,A 为直线 l : y 2x 上在第一象限内的点, B(5, 0) ,以 AB 为直径的圆 C 与直

线 l 交于另一点 D.若 AB CD 0 ,则点 A 的横坐标为 ▲ .

解析:3

方法一:几何法.

由 AB CD 0 , AC DC BC ,可得 △ADB 为等腰直角三角形.

(2) 若函数 f (x) ax2 1与 g(x) ln x 存在“S 点”,求实数 a 的值; (3) 已知函数 f (x) x2 a ,g(x) bex .对任意 a 0 ,判断是否存在 b 0 ,使函数 f (x) 与 g(x) 在区

x 间 (0, ) 内存在“S 点”,并说明理由.

由 AB CD 0 和 AD BD 0 ,得

AD

AB

CD

(5

a)(b

a

2

5)

2a(2b

a)

0

BD (b a)(b 5) 4b(b a) 5(b 1)(b a)

解决高考数学中的立体几何难题的方法

解决高考数学中的立体几何难题的方法数学作为高考科目之一,立体几何问题一直以来都是令考生头疼的难题。

立体几何问题需要考生在空间思维和几何知识的基础上进行分析和推理,因此对于很多学生来说,解决立体几何难题仍然是一项艰巨的任务。

本文将介绍几种解决高考数学中立体几何难题的方法,帮助考生提高解题能力。

一、理论知识的掌握在解决立体几何难题之前,首先要掌握必要的理论知识。

考生要熟悉立体几何的基本概念,如点、线、面和体等,了解它们的相互关系和性质。

此外,还需要掌握立体几何的重要定理和公式,如欧拉公式、平行面定理等。

只有掌握了这些理论知识,才能够在解题过程中准确地运用。

二、几何图形的绘制在解决立体几何难题时,绘制几何图形是十分重要的一步。

通过绘制几何图形,可以帮助考生更直观地理解问题,并能够通过观察图形找到解题的突破口。

绘制几何图形时,应尽量保持图形的准确性和美观性,避免出现模糊或错误的情况。

此外,可以使用不同颜色的画笔或标记来标注特定的点、线或面,以便于后续的分析和推理。

三、几何性质的灵活运用解决立体几何难题,考生需要能够熟练地运用几何性质。

在解题过程中,可以通过观察图形找到一些已知的几何性质,并利用它们进行推理。

例如,如果在一个立方体中已知一条棱的长度,那么可以根据立方体的性质算出其他棱的长度。

此外,还可以利用几何性质巧妙地得出一些等式或者比例关系,从而解决问题。

四、问题拆解与归纳解决立体几何难题需要考生善于发现问题的规律和共性。

在遇到较复杂的问题时,可以尝试将问题拆解为若干个简单的子问题进行解决,然后将得到的结论进行归纳总结。

通过反复的分析与归纳,可以帮助考生培养出发现问题本质的能力,并准确地找到解决问题的方法。

五、多做题与思考掌握立体几何的方法和技巧需要不断的实践和思考。

考生可以多做各种类型的立体几何题目,通过反复练习,掌握解题的技巧和思路。

同时,还应该尝试思考一些有一定难度的立体几何问题,通过自主思考和解答,提高自己的解题能力和创新思维。

2018年高考数学试卷压轴题分析

2018年高考数学试卷压轴题分析

理数

理8.本题主要考查平面向量基本定理及坐标表示、平面向量的数量积以及直线与方程。

理14.本题主要考查函数与方程。

理20. 本小题主要考查导数的运算、导数的几何意义、运用导数研究指数函数与对数函数的性质等基础知识和方法。

考查函数与方程思想、化归思想。

考查抽象概括能力、综合分析问题和解决问题的能力。

文数

文8.本题主要考查平面向量的线性运算。

文14.本题主要考查函数与方程。

文数20.本小题主要考查导数的运算、导数的几何意义、运用导数研究函数的性质等基础知识和方法。

考查函数思想和分类讨论思想、考查综合分析问题和解决问题的能力。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2018年高考数学压轴

题突破140之立体几何五种动态问题和解题

绝招

-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

2018年高考数学压轴题突破140之立体几何五种动态问题和解题绝招中高考数学名师张芙华2018-01-29 06:14:27

2018年高考数学压轴题突破140之立体几何五种动态问题和解题绝招

一.方法综述

立体几何的动态问题是高考的热点,问题中的“不确定性”与“动感性”元素往往成为学生思考与求解问题的思维障碍,使考题的破解更具策略性、挑战性与创新性。

一般立体动态问题形成的原因有动点变化、平面图形的翻折、几何体的平移和旋转以及投影与截面问题,由此引发的常见题型为动点轨迹、角度与距离的计算、面积与体积的计算、探索性问题以及有关几何量的最值求解等。

此类题的求解并没有一定的模式与固定的套路可以沿用,很多学生一筹莫展,无法形成清晰的分析思路,导致该题成为学生的易失分点。

究其原因,是因为学生缺乏相关学科素养和解决问题的策略造成的。

动态立体几何题在变化过程中总蕴含着某些不变的因素,因此要认真分析其变化特点,寻找不变的静态因素,从静态因素中,找到解决问题的突破口。

求解动态范围的选择、填空题,有时应把这类动态的变化过程充分地展现出来,通过动态思维,观察它的变化规律,找到两个极端位置,即用特殊法求解范围。

对于探究存在问题或动态范围(最值)问题,用定性分析比较难或繁时,可以引进参数,把动态问题划归为静态问题。

具体地,可通过构建方程、函数或不等式等进行定量计算,以算促证。

二.解题策略

类型一立体几何中动态问题中的角度问题

【指点迷津】空间的角的问题,一种方法,代数法,只要便于建立空间直角坐标系均可建立空间直角坐标系,然后利用公式求解;另一种方法,几何法,几何问题要结合图形分析何时取得最大(小)值。

当点M在P处时,EM与AF 所成角为直角,此时余弦值为0(最小),当M点向左移动时,EM与AF所成角逐渐变小时,点M到达点Q时,角最小,余弦值最大。

类型二立体几何中动态问题中的距离问题

【指点迷津】求两点间的距离或其最值。

一种方法,可建立坐标系,设点的坐标,用两点间距离公式写出距离,转化为求函数的最值问题;另一种方法,几何法,根据几何图形的特点,寻找那两点间的距离最大(小),求其值。

类型三立体几何中动态问题中的面积、体积问题

【指点迷津】求几何体体积的最值,先观察几何图形三棱锥,其底面的面积为不变的几何量,求点P到平面BCD的距离的最大值,选择公式,可求最值。

类型四立体几何中动态问题中的轨迹问题

类型五立体几何中动态问题中的翻折、旋转问题。