教育心理学笔记 第一二章

教育心理学第一章笔记

教育心理学第一章笔记嘿,小伙伴们,今天咱们来聊聊教育心理学的那些事儿,就从第一章开始吧!这一章啊,简直就是咱们心灵之旅的起点站,带你走进一个既神秘又充满魅力的世界。

想象一下,你手里握着一张藏宝图,上面画着各种曲折的小路,每条路都通向一个关于学习、成长和教育的秘密宝藏。

咱们先来说说学习的动力。

你知道吗?学习这事儿,就像开车一样,你得有油才能跑得远。

而这个“油”,就是咱们的学习动机。

有的人啊,天生就对知识有着浓厚的兴趣,就像是车上有个大油箱,永远开不满。

但有些人呢,可能一开始对学习没啥感觉,就像是油箱里没几滴油,得靠外力推一把才能启动。

所以啊,找到激发自己学习动力的方法,就像是给油箱加油,让咱们的学习之旅更加顺畅。

再来说说学习过程中的那些“坑”。

学习可不是一帆风顺的,有时候咱们会遇到难题,就像是开车时遇到了大坑。

这时候啊,咱们不能绕道走,得勇敢面对,找方法跳过去。

教育心理学告诉咱们,遇到困难时,保持积极的心态很重要。

你可以把难题当成是挑战,是让自己变得更强的机会。

这样一来,即使跌倒了,也能笑着爬起来,继续前行。

别忘了学习中的“小助手”——记忆。

记忆就像是咱们大脑里的一个超级仓库,存放着咱们学过的所有东西。

但是啊,这个仓库有时候也会“闹脾气”,比如东西放久了会忘,或者放得太乱找不到。

所以啊,咱们得学会一些记忆技巧,就像是给仓库安装一个智能系统,让东西摆放得井井有条,找起来也方便。

比如,你可以尝试用联想法、故事法或者图表法来记忆,这样你的大脑就能更好地“保存”和“提取”信息了。

还有啊,教育心理学也提到了情绪对学习的影响。

你知道吗?情绪就像是咱们学习路上的天气,有时候阳光明媚,有时候阴雨绵绵。

好的情绪能让咱们学习起来更有劲头,就像是阳光明媚的天气让人心情愉悦;而坏的情绪呢,则可能让咱们分心,像是阴雨天气让人提不起精神。

所以啊,学会调节自己的情绪,就像是学会看天气预报,提前做好准备,让学习之路更加顺畅。

最后啊,咱们得聊聊个体差异。

陈琦、刘儒德当代教育心理学考研笔记

第一章教育心理学概述第一节教育学心理学的研究对象和研究任务一、教育心理学的研究对象教育心理学是研究教育教学情境中教与学的基本心理规律的科学,它主要研究教育教学情境中师生教与学相互作用的心理过程、教与学过程中的心理现象。

二、教育心理学的研究任务是一门交叉学科。

所以它既有教育学的性质任务,又会有心理学的性质任务。

教育心理学具有双重任务:首先,研究、揭示教育系统中学生学习的性质、特点及类型以及各种学习的过程及条件;从而使心理学科在教育领域中得以向纵深发展。

其次,研究如何运用学生的学习及其规律,去设计教育、改革教育体制、优化教育系统,以提高教育效能、加速人才培养的心理学原则。

第二节教育心理学的历史发展一、教育心理学的起源提出教育心理学化的人是克斯坦罗琦。

赫尔巴特是第一个把教育学和心理学进行尝试的。

具有代表性的人是桑代克。

俄国教育家乌申斯基出版了《人是教育对象》一书,卡普切列夫于 1877 年出版了世界上第一本《教育心理学》。

1903年,美国心理学家桑代克出版了《教育心理学》,它标志着教育心理学的诞生。

二、教育心理学的发展阶段(20 世纪 20 年代到50 年代)在这一阶段,教育心理学汲取儿童心理学和心理测量方面的研究成果,心理测量实际上是进步教育时期的实验教育时期的成果.大扩充了自己的内容。

30 到 40 年代,有关儿童的个性和社会适应以及生理卫生问题也进入了教育心理学领域。

50 年代,程序教学和机器教学兴起,同时信息论的思想为许多心理学家所接受。

在美国,学习理论成为这一时期的主要研究领域。

20 年代以后,行为主义在动物和人的学习的研究上,取得了重要的成果。

杜威则以实用主义的“从做中学”为信条,对教学实践活动进行改革,对教育产生了相当深影响。

在前苏联,维果斯基强调教育与教学在儿童发展中的主导作用,并提出了“文化发展论”和“内化论”。

前苏联教育心学家重视结合教学与教育实际进行综合性的研究,学科心理学获得了大量的成果。

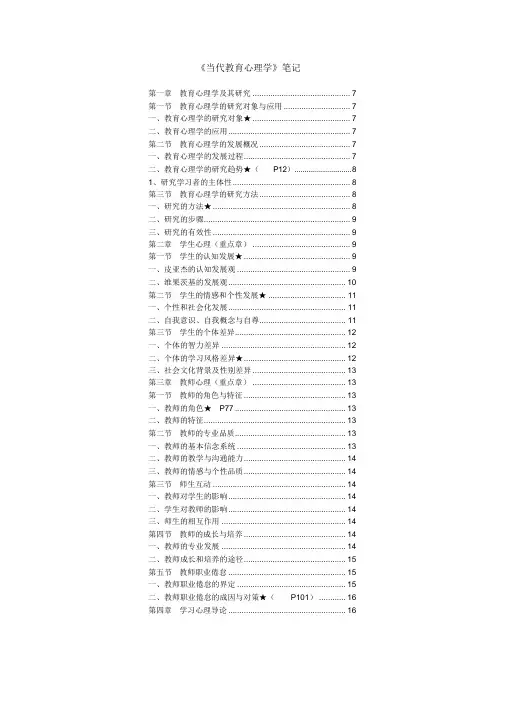

(完整版)当代教育心理学打印版笔记

《当代教育心理学》笔记第一章教育心理学及其研究 (7)第一节教育心理学的研究对象与应用 (7)一、教育心理学的研究对象★ (7)二、教育心理学的应用 (7)第二节教育心理学的发展概况 (7)一、教育心理学的发展过程 (7)二、教育心理学的研究趋势★(P12) (8)1、研究学习者的主体性 (8)第三节教育心理学的研究方法 (8)一、研究的方法★ (8)二、研究的步骤 (9)三、研究的有效性 (9)第二章学生心理(重点章) (9)第一节学生的认知发展★ (9)一、皮亚杰的认知发展观 (9)二、维果茨基的发展观 (10)第二节学生的情感和个性发展★ (11)一、个性和社会化发展 (11)二、自我意识、自我概念与自尊 (11)第三节学生的个体差异 (12)一、个体的智力差异 (12)二、个体的学习风格差异★ (12)三、社会文化背景及性别差异 (13)第三章教师心理(重点章) (13)第一节教师的角色与特征 (13)一、教师的角色★P77 (13)二、教师的特征 (13)第二节教师的专业品质 (13)一、教师的基本信念系统 (13)二、教师的教学与沟通能力 (14)三、教师的情感与个性品质 (14)第三节师生互动 (14)一、教师对学生的影响 (14)二、学生对教师的影响 (14)三、师生的相互作用 (14)第四节教师的成长与培养 (14)一、教师的专业发展 (14)二、教师成长和培养的途径 (15)第五节教师职业倦怠 (15)一、教师职业倦怠的界定 (15)二、教师职业倦怠的成因与对策★(P101) (16)第四章学习心理导论 (16)第一节学习及其分类 (16)一、学习的界定 (16)二、学习的作用 (16)三、学习的分类 (16)四、学习的相关概念 (17)第二节学习与脑(略) (17)一、大脑发育及学习的关键期假说 (17)二、脑的特异化与学习 (17)三、学习与脑的可塑性 (17)第三节学习理论发展(略) (17)一、两种倾向的学习理论体系的建立与初步发展 (17)二、行为倾向、认知倾向学习理论的相互吸取 (17)三、认知学习理论的发展与人本主义的出现 (17)四、建构主义学习理论的兴起 (17)第五章行为学习理论 (17)第一节经典性条件作用理论 (17)一、巴甫洛夫的经典性条件作用理论 (17)二、华生的行为主义 (17)第二节联结主义理论 (17)一、桑代克的联结主义学习理论 (17)二、桑代克的学习律 (17)第三节操作性条件作用理论 (18)一、操作性条件作用学说——斯金纳 (18)二、强化理论 (18)三、行为的学习 (18)第四节社会学习理论及行为主义新进展 (18)一、社会认知理论——班杜拉 (18)二、观察学习 (18)三、行为主义新进展 (18)第六章认知学习理论 (18)第一节早期的认知学习理论 (18)一、格式塔的学习理论 (19)二、符号学习理论——托尔曼 (19)第二节认知结构学习理论——布鲁纳★P160 (19)一、认知表征理论 (19)二、认知结构理论 (19)三、学习和教学的基本原则 (19)四、发现学习 (19)第三节认知同化学习理论——奥苏贝尔★P165 (19)一、有意义学习 (19)二、认知同化过程 (20)三、接受学习 (20)第四节学习的信息加工论 (20)一、学习的信息加工过程——加涅 (20)三、教学事件 (20)第七章建构主义与人本主义学习理论(重点章)20第一节建构主义思想渊源与基本观点 (20)一、建构主义思想渊源 (20)二、建构主义分类 (21)三、当代建构主义基本理论观点 (21)第二节个人建构主义理论 (21)一、激进建构主义——冯.格拉塞斯费尔德 (21)二、生成学习理论——维特罗克 (21)三、认知灵活性理论——斯皮罗 (22)第三节社会建构主义理论 (22)一、文化内化与活动理论——列昂节夫 (22)二、情境性认知与学习理论 (22)三、支架式教学 (22)四、建构主义评析 (22)第四节人本主义学习理论 (22)一、马斯洛的学习理论 (22)二、罗杰斯的学习理论 (22)第八章学习动机(重点章) (23)第一节学习动机概述 (23)一、学习动机及其相关概念 (23)二、学习动机的作用 (23)三、动机与学习效果的关系★P214 (23)四、学习动机的分类 (23)第二节学习动机理论 (23)一、强化论 (23)二、需要层次说——马斯洛★P219 (23)三、自我效能感理论——班杜拉 (23)四、成就动机理论与动机的期望—价值理论——阿特金森23五、控制点理论——罗特 (24)六、归因理论——韦纳★P226 (24)七、成就目标理论——德维克 (24)八、自我价值理论 (24)九、自我决定理论——德西、瑞安 (24)第三节学习动机的培养与激发★ (24)一、教学吸引 (24)二、兴趣激发 (24)三、反馈与评定 (24)四、奖励与惩罚 (24)五、合作与竞争 (24)六、归因指导★ (24)第九章知识的学习(重点章) (24)第一节知识的分类与表征 (24)二、知识的分类 (25)三、知识的表征 (25)四、知识建构的基本机制 (25)第二节知识的理解 (25)一、知识的理解类型与过程 (25)二、知识理解的影响因素 (25)三、概念的学习 (26)第三节错误概念的转变 (26)一、错误概念及其性质 (26)二、概念转变及其过程 (26)三、概念转变的影响因素与条件 (26)四、为概念转变而教 (27)第四节知识学习与迁移 (27)一、迁移及其分类 (27)二、迁移的理论与研究 (27)三、为迁移而教★ (27)第十章技能的学习 (27)第一节技能的概述 (27)一、技能及其特点 (28)二、技能与知识及习惯的关系 (28)三、技能的分类 (28)四、技能的作用 (28)第二节动作技能 (28)一、动作技能的结构与类型 (28)二、动作技能的形成 (28)三、动作技能的培养★P311 (29)第三节心智技能 (29)一、心智技能形成的过程 (29)二、心智技能形成的特征 (29)三、心智技能的培养 (30)第十一章问题解决的学习与创造性 (30)第一节问题与问题解决 (30)一、问题及其分类 (30)二、问题解决的界定 (30)第二节问题解决的过程 (30)一、问题解决的模式 (30)二、一般问题解决的过程 (30)三、结构不良问题的解决过程 (31)第三节问题解决的训练 (31)一、问题解决的影响因素★P343 (31)二、问题解决能力的训练 (31)第四节创造性思维 (31)一、创造性思维的本质与特点 (31)二、创造性思维的训练 (32)第十二章学习策略(重点章) (32)第一节学习策略概述 (32)一、学习策略的界定 (32)二、学习策略的分类 (32)三、学习策略与信息加工过程及元认知的关系★ (32)四、学习策略与自我调节学习 (32)第二节认知策略 (33)一、复述策略★P370 (33)二、精细加工策略★P376 (33)三、组织策略 (33)第三节元认知策略与资源管理策略 (33)一、元认知的结构 (33)二、元认知策略 (34)三、资源管理策略 (34)第四节学习策略的促进 (34)一、促进学习策略的原则 (34)二、常见的学习策略 (34)三、策略促进的方法 (34)第十三章品德的形成 (34)第一节品德心理概述 (34)一、品德的基本界定 (34)二、品德的心理结构★ (34)三、社会规范学习与品德发展的实质 (35)第二节道德发展的理论 (35)一、道德认知的发展 (35)二、道德情感的发展 (35)三、道德行为的发展 (35)第三节品德的形成与培养 (35)一、品德的内化过程 (35)二、品德形成的影响因素 (36)三、品德培养的方法 (36)第四节学生不良行为的矫正 (36)一、过错行为与不良品德行为 (36)二、学生不良行为的原因分析 (36)三、学生不良行为的矫正★P436 (37)第十四章教学设计 (37)第一节设置教学目标 (37)一、设置教学目标的意义 (37)二、教学目标的表述方法★P444 (37)三、教学目标的分类——布卢姆★P446 (37)四、教学目标的设计 (37)第二节选择教学模式★P453 (37)一、直接教学 (37)二、探究学习 (37)三、基于问题学习 (37)四、合作学习★P465 (37)五、个别化教学 (38)第三节设置教学环境 (38)一、课堂空间 (38)二、教学组织 (38)三、教学媒体 (38)第十五章课堂管理 (39)第一节课堂管理概述 (39)一、课堂管理的相关概念 (39)二、课堂管理的阶段性——布罗菲、伊伏特逊 (39)三、课堂管理的目标 (39)第二节课堂管理过程 (39)一、课堂规则和程序的设计 (39)二、课堂规则和程序的建立(学年开始几周)★P49439三、课堂规则和程序的维持和完善 (39)第三节处理严重的问题行为 (40)一、不良行为的原因分析 (40)二、行为矫正原则★P503 (40)三、实用行为分析程序 (40)第十六章学习评定(重点章) (40)第一节学习评定概述 (40)一、学习评定的相关概念 (40)二、学习评定的重要性(功能)★ (40)三、学习评定的模式 (40)四、学习评定的方法★ (40)五、教育决策与学习评定 (40)六、良好评定的指标 (40)第二节标准化测验 (40)一、标准化测验的类型 (41)二、标准化测验的优点与劣势★P522 (41)三、测验的新进展 (41)第三节教师自编测验 (41)一、教师自编测验与标准化成就测验的区别 (41)二、设计测验前的计划 (41)三、教师自编测验的具体形式 (41)四、编制测验的注意事项 (41)五、学习理论的启示 (41)第四节真实性评定与评定结果报告 (41)一、真实性评定★ (41)二、评定结果的报告方式 (42)第一章教育心理学及其研究第一节教育心理学的研究对象与应用一、教育心理学的研究对象★1、学与教相互作用过程的模式(P4)2、学习与教学因素教学五要素:* 学生—学习的主体因素(其群体差异、个体差异影响学与教过程)* 教师—教学中起关键作用(教学过程的主导)* 教学内容—学与教的过程中有意传递的主要信息部分,表现为:教学大纲、教材、课程* 教学媒体—教学内容的载体、教学内容的表现形式、师生之间传递信息的工具。

教育心理学笔记整理(完全版)

教育心理学笔记整理(完全版)第一章:合格的老师教师心理素质包括智力、情感、意志、教育教学、人格素质和教育信念。

教师的教学素质包括教师的知识结构和教学能力。

知识结构由本体性知识、实践性知识和条件性知识组成。

本体性知识:教师所具有的特定的学科知识。

实践性知识:开展有目的的教学活动中解决具体问题的知识。

条件性知识:教师所具有的教育学与心理学知识。

教学能力分为教学认知能力(教师对教学目标,教学任务,学习者的特点、某具体内容的教学方法和策略的选择以及教学情境的分析和判断能力)、设计能力(上课前对教学过程中各要素进行最优化组合的能力)、操作能力(教师实现教学目标过程中解决具体教学问题的能力,包括表达能力,课堂管理能力和使用现代教育技术的能力)、监控能力(教师在教学过程中为成功的实现教学目标,以教学活动为监控对象,不断积极主动进行计划监控评价反馈调控的能力,[监控对象]分为自我指向和任务指向))、反思能力(教师以自己的教学活动过程为思考对象,对自己所作出的行为,决策以及产生的结果进行审视和分析的过程)。

教学效能感:教师对自己影响学生的学习活动和学习结果的一种主观判断。

教师控制点:教师将学生的好或坏的学业表现归因为外部或内部原因的倾向。

第二章 布鲁纳认知-发现理论概念教学:概念获得由具体到抽象,由个别到一般的过程。

1运用直观教学手段,提供丰富的概念原型2 利用变式,排除非本质干扰 3 正反例比较,突出概念的本质特征。

4及时正确反馈,促进概念获得。

运用概念中巩固概念。

编码系统:一组相互联系的概念或类别。

学习就是类别及其编码系统的形成,全面了解学生已有的,并帮助形成清晰的新编码系统。

可以1 合理运用定势2 调整学生的动机水平3 编码方式的指导 4 布置多样化的练习。

教学的任务就是使每个学生掌握基本的知识,并获得智力的最大发展。

知识学习的最终目的是构建学生良好的认知结构,学什么都要使学生掌握理解学科的基本结构。

智力发展三阶段:动作性、映象性、符号性表征。

教育心理学笔记(第三版)

教育心理学笔记(第三版)《教育心理学笔记(第三版)》是一本面向教育实践的教育心理学教材。

本书深入浅出地介绍了教育心理学的基本概念、理论和实践,并针对现代教育的特点,讲解了如何利用教育心理学的原理和方法提高教学效果,促进学生的全面发展。

以下是本书的主要内容:第一章:教育心理学概述本章介绍了教育心理学的定义、内涵和发展历程,重点探讨了教育心理学的研究对象、基本假设和方法论。

作者指出,教育心理学是一门系统研究人类学习和教育行为的科学,不仅涉及心理学和教育学两个领域,还包括社会学、人类学、生物学等多个学科。

在研究方法上,教育心理学不仅运用实验法、观察法、问卷法等传统的心理学方法,还应用了行为分析、认知神经科学、脑成像等技术,使研究方法更为丰富多样。

第二章:发展心理学与学习本章主要介绍了发展心理学的基本理论和研究方法,重点讨论了儿童智力和心理发展的规律,以及如何运用发展心理学的知识来指导学习和教学。

作者指出,儿童的智力和心理发展是渐进的、多方面的,包括感觉、认知、语言、社会和情感等方面。

基于这些发展规律,我们可以制定有针对性的教育计划,帮助学生取得更好的学习成果。

本章主要介绍了认知心理学的基本理论和研究方法,重点探讨了记忆、思维、注意、观察等认知过程对学习的影响,并提出了如何提高学习效果的策略。

作者指出,学习过程是一个认知过程,好的学习成果往往依赖于良好的认知策略。

认知心理学的研究可以为教育实践提供指导,并运用到课堂教学中,例如利用记忆技巧、激活学生思维、创设有趣的学习环境等。

第四章:教育评价与测试本章主要介绍了教育评价和测试的分类、原则和方法,重点讨论了测验的可靠性、效度和标准化等问题,以及如何应用评价和测试结果来提高教学质量。

作者指出,教育评价和测试是评估学生学习状况和教学质量的有效途径,也是衡量教育效果的重要指标。

评价和测验过程的科学性和客观性对学生和教师都是公正的。

第五章:教学策略和方法本章主要介绍了教学策略和方法的基本原则和实践方法,重点探讨了不同类型学生的有效教学方法,以及如何识别学生的学习障碍并制定相应的教学计划。

冯忠良《教育心理学》笔记和课后习题(含考研真题)详解

读书笔记模板

01 思维导图

03 读书笔记 05 作者介绍

目录

02 内容摘要 04 目录分析 06 精彩摘录

思维导图

本书关键字分析思维导图

笔记

习题

真题

心理学

典型

内容

第章

习题

教材

教育 复习

心理学

教育

笔记

教育

题

社会规范

习题

学习

内容摘要

内容摘要

22.2复习笔记 22.2课后习题详解 22.3考研真题与典型题详解

第23章教学设 计

第24章教学成 效的测量与评 价

第23章教学设计

23.1复习笔记 23.2课后习题详解 23.3考研真题与典型题详解

第24章教学成效的测量与评价

24.1复习笔记 24.2课后习题详解 24.3考研真题与典型题详解

第11章学习动机

11.1复习笔记 11.2课后习题详解 11.3考研真题与典型题详解

第12章学习的迁移

12.1复习笔记 12.2课后习题详解 12.3考研真题与典型题详解来自第13章知识及其掌握 概述

第14章知识的领会

第15章知识的巩固 第16章知识的应用

第13章知识及其掌握概述

13.1复习笔记 13.2课后习题详解 13.3考研真题与典型题详解

第19章心智技能及 其形成

第17章技能及其形成概述

17.1复习笔记 17.2课后习题详解 17.3考研真题与典型题详解

第18章操作技能及其形成

18.1复习笔记 18.2课后习题详解 18.3考研真题与典型题详解

第19章心智技能及其形成

19.1复习笔记 19.2课后习题详解 19.3考研真题与典型题详解

教育心理学复习笔记

教育心理学笔记第一章教育心理学概论定义:应用心理学原理和方法研究学校情景中学习与教学的基本心理学规律的科学。

研究内容:教育心理学研究学与教的一般心理学规律。

发展史:古希腊哲学家亚里士多德著《灵魂论》,是一本最古老的心理学著作,他认为灵魂和生命肉体不可分的观点。

夸美纽斯教育要顺应认的自然本性。

裴斯泰洛奇首先提出教育“心理学化”的主张。

赫尔巴特第一个明确提出将心理学作为教育理论基础,他是德国教育家,哲学家和心理学家,其著有《普通教育学》和《心理学教科书》。

1903年美国心理学家桑代克写成《教育心理学》,从此西方心理学的名称和体系开始确立。

美国教育心理学家将西方科学心理学宇教育学实践的关系比作三种道路:单向道,死胡同和双向道。

第二章学习的性质和分类学习的定义:在经验获得的基础上,认得能力合伙倾向的变化。

判断标准:1.行为发生变化;2.变化相对持久;3.变化为后天习得。

学习分类1.按照我国教育心理学家冯忠良依据教育系统中传递的经验内容不同将其分为三类:a.知识学习(就是知与不知);b.技能学习(就是会与不会);c.社会规范的学习。

2.加涅的学习结果分类a.言语信息包括符号记忆,事实知识和有组织的整体知识b.智慧技能包括:1.辨别,区分事物的差异能力2.具体概念,识别同类事物的能力3.定义型概念,应用概念定义对事物分类的能力4.规则;5.高级规则c.认知策略d.动作技能e.态度3.奥苏泊尔的两维学习分类根据学习方式可分为:接受的学习和发现的学习两种。

根据学习材料与学习这的原有知识关系可分为:机械的学习和有意义的学习。

有意义学习产生的条件为:1.学习材料有意;2.学习者有学习心向;两维学习框架内,他又将有意义学习分为:1.符号表征学习;2.概念学习;3.命题学习;4.概念与命题运用;5.解决问题与创造。

第三章学习论流派及其主要争论问题1.奥苏泊尔的有意义言语学习理论其由美国教育心理学家奥苏泊尔提出,旨在阐明以文字符号或其他符号表征的知识学习与保持的性质,过程和受制约的因素。

小学教育心理学笔记(最全)

第一章教育心理学概述第一节教育心理学的研究对象和研究内容一、定义:学与教二、核心:学习心理三、学科范畴:心理学分支,应用心理学范畴四、学习性质界定:教育学、心理学的交叉学科五、三过程:学习过程(核心)、教学过程、评价/反思过程六、五要素:学生(主体)、教师(主导)、教学内容、教学环境(物质、社会环境)、教学媒体第二节教育心理学的作用一、帮助教师准确地了解问题。

二、为实际的教学提供科学的理论指导。

三、帮助教师预测并干预学生。

四、帮助老师结合实际教学进行研究。

第三节教育心理学的研究方法一、研究方法:①实验法、②观察法、③调查法④个案法:个案法要求对某个人进行深入而详尽的观察和研究的方法⑤教育经验总结法⑥测验法:指用一套预先经过标准化的问题来测量某种心理品质的方法⑦产品分析法:通过分析学生的作品,从而了解心理特点的方法二、研究原则客观性原则第四节教育心理学的发展发展概况:一、初创阶段:20世纪20年代以前1、1903年,桑代克、教育心理学、教育心理学独立的标志。

2、1877年、俄罗斯、卡普捷列夫,《教育心理学》最早3、乌申斯基,《人是教育的对象》,俄罗教育心理学之父、奠基人二、发展:20世纪50年代末方东岳《教育实用心理学》我国出版的第一本著作廖世承《教育心理学》我国编写的第一本教育心理学教科书三、成熟:60年代至70年代末(教育心理学的体系成熟)80年代末(深化拓展)第二章小学生的心理发展与教育第一节小学生心理发展概述一、定义:指个体出生,成熟,衰老乃至死亡的整个生命过程中发生的心理变化。

二、八个阶段:乳儿期、婴儿期、幼儿期、童年期、少年期、青年期、成年期、老年期三、中小学心理发展的一般特征1、连续性与阶段性2、定向性与顺序性3、不平衡性表现:①同一方面发展速度;②不同方面发展速度关键期:环境影响起最大作用的时期几个关键期:2~3岁口头语言4~5岁书面语言4岁形状知觉5岁儿童智力发展四、心理发展的影响因素1、遗传决定论①、高尔顿②、霍尔(一两的遗传胜过一顿的教育)③、格赛尔:成熟论2、环境决定论①、洛克(白板说)②、华生:给我一打健康的婴儿3、影响身心因素1、遗传(可能性)①遗传素质②成熟;2、环境(现实性)社会、家庭、学校(主导)、早期3、主观能动性(决定性因素)五、中小学生心理发展的阶段特征童年期:1、语言发展从口头到书面的过渡时期;2、品德发展从具体到抽象的过渡时期,9岁;3、思维发展从形象到抽象逻辑的过渡期,10岁第二节小学生的认知发展与教育一、小学生的认知发展与教育1、认知发展阶段理论(皮亚杰)四概念、四阶段四概念:图式、同化、顺应、平衡四阶段:感知运动0~2岁①客体永久性;②思维开始萌芽;③直觉动作思维前运算阶段2~7岁①早期的符号功能;②思维不具有可逆性;③自我中心;④不能获得守恒关系;⑤泛灵论具体运算7~11岁①思维可逆②去自我中心③具体形象思维形式运算11岁以后①命题之间的关系②抽象逻辑思维③可逆与补偿,思维的灵活性2、最近发展区理论(维果斯基)创立了文化-历史发展理论教学与发展的关系①教学应走在发展前面②挑一挑摘苹果③支架教学(帮助学生顺利渡过最近发展区)第三节小学生人格与社会性发展一、人格:1、人格概述定义:构成一个人思想、情感以及行为的特有模式特征:独特性、稳定性、整合性、功能性、社会性结构:性格、气质、自我意识三我结构:本我(快乐原则)、自我(现实原则)、超我(道德原则)二、性格定义:性格指稳定的态度与习惯化的行为方式结构特征:态度特征、意志特征、情绪特征、理智特征如何培养学生良好的性格1、加强三观教育;2、及时强化学生的积极行为;3、利用集体教育的力量;4、充分利用榜样人物的示范作用;5、提供实际锻炼的机会;6、及时进行个别指导;7、提高学生自我教育能力三、气质定义:人生来就有典型而稳定的心理活动的动力特征性格与气质的区别:1、气质是天生的,性格是后天的;2、气质受生理影响大;3、气质可塑性强;4、气质特征表现较早;5、气质没有好坏之分气质体液说:气质的类型:1、胆汁质:刚强,容易感情用事;2、多血质:活泼、乐观、灵活;2、粘液质:死板,沉稳,缺乏生气;3、抑郁质,多愁善感,敏感,怯懦。

教育心理学重点知识点整理笔记

教育心理学重点知识点整理笔记第一章绪论1.学校教育心理学的研究对象:学校情景中的学与2.学校教育心理学的研究范围:①对学校教育现象的心理学认识;②学习的基本理论;③各种类型的学习;④学习的迁移、保持、遗忘;⑤影响学习的主要心理要素;⑥学习过程及其结果的测量、评定3.学习学校教育心理学的意义:有助于我们把学校教育教学工作建立在科学的基础上。

①增加对学校教育过程和学生学习过程的理解;②学校教育心理学知识是所有专业教师的基础;③有助于科学地总结教育教学经验;④提供了学校教育、教学改革和研究的理论和方法基础4.简述教育心理学的发展历程:从1903年美国桑代克创立《教育心理学》开始,到20世纪80年代,教育心理学的发展可分为三个阶段: ㈠初创时期(1903年~20世纪20年代):主要是桑代克理论占据统治地位,出现行为主义、格式塔、儿童心理学;㈡过渡时期(20世纪30年代~50年代):体系越来越宠杂,但无真正突破;㈢发展时期(20世纪50年代~80年代):发展显著,出现了几个著名的教育心理学家及各自的代表理论:①布卢姆:《教育目标分类》、《人类的特征与学习》,提出”掌握学习”的理论;②布鲁纳:《教育过程》,提出”认知学习”的理论;③加涅:《学习的条件》,是学习分类的权威;④奥苏贝尔:《教育心理学》,提出”有意义言语学习”的理论;⑤安德森:现代行为主义教育心理学专家,1974年与富斯特合著《教育心理学:教和学的科学》5.简述学校现代教育心理学的发展趋势:①学和教的问题成为中心问题;②认知心理学深入学和教的研究之中;③更加重视学习过程中认知、情感、动作技能等方面的统一;④人本主义心理学的影响增加。

6.学校教育心理学的研究方法:学校教育心理学的研究必须具有严肃性、严格性、严密性①观察法:直接观察被试者某种心理活动的表现;②调查法:通过其他有关材料,间接了解被试者的心理活动;③教育经验总结法:对在实践中已取得的显著成绩和丰富的经验,从心理学角度进行分析总结;④自然实验法:在学校教育的实际情况下,按照研究的目的而控制和变更某些条件,以观察被试者心理活动的表现;⑤实验室实验法:在特设的心理学实验室中,按照研究的目的而控制和变更某些条件,以观察被试者心理活动的表现;⑥临床个案法:对学校学与教的个案作祥尽的观察、评量与操纵的研究方法。

陈琦、刘儒德教育心理学笔记

陈琦、刘儒德主编《教育心理学》笔记——第一章教育心理学概论第一节教育心理学的研究对象和内容一、教育心理学的研究对象教育心理学是研究学校情景中学和教的基本规律的科学教育心理学的研究对象应不限于学校情景中学和教的基本规律,应扩展为各个年龄阶段、各个范围里学习和教学过程中交互作用的规律。

包括学生、教师、教学内容、教学媒体和教学环境五种要素,和学习过程、教学过程和评价/反思过程这三种活动过程。

二、学习与教学的要素(一)学生学生特征的多样化使得教学过程多姿多彩,学生的差异包括群体差异和个体差异。

群体差异包括:年龄、性别和社会文化差异等;个体差异包括:先前知识基础、学习方式、智力水平、兴趣和需要等差异。

(二)教师学生式学习的主体,但并不否定教师的指导地位。

教师在组织教学、协调其他各种因素中起关键作用。

教师这一要素包括:敬业精神、专业知识、专业技能以及教学风格等。

教师对学生的爱在教学中具有异常重要的作用。

(三)教学内容教学内容是教学过程中有意传递的主要信息部分。

宏观上是由社会发展所提出的要求决定的。

农业社会注重知识经验的传授,工业社会强调知识和技能的训练,信息社会注重处理信息的能力,解决问题的能力以及学习能力的培养。

教学内容一般表现为教学大纲、教材和课程。

(四)教学媒体教学媒体是教学内容的载体,是教学内容的表现形式,是师生之间传递信息的工具。

过去,教学媒体被视为教学环境中的一个组成部分,随着科学技术特别是计算机技术的发展,教学媒体已成为教学中一个具有独特意义的因素,不仅影响着教学内容的呈现方式和容量的大小,而且对教师和学生在教学过程中的作用、教学组织形式和容量的大小等方面都产生了深远的影响。

(五)教学环境包括物质环境和社会环境两方面。

前者涉及课堂自然条件、教学设施等;后者涉及课堂纪律、课堂气氛、师生关系、同学关系、校风以及社会文化背景等。

教学环境影响学生的学习过程和方法、教学方法以及教学组织。

三、学习与教学的过程(一)学习过程学生在教学情境中通过与教师、同学以及教学信息的相互作用获得知识、技能和态度的过程。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

教育心理学的研究内容(学教相互作用过程模式)

1、五要素2、三过程

五要素

*学生——学习的主体因素(其群体差异、个体差异影响学与教过程)

*教师——教学中起关键作用(教学过程的主导)

皮亚杰认为认知发展是一个建构的过程,是在个体与环境的相互作用中实现的。他提出认知发展的阶段理论,将个体的认知发展分为四个阶段:(简答题)

1.感知运动阶段(0-2岁)此阶段,儿童认知发展主要是感觉和动作分化,只能靠肌肉动作和感觉应付环境中的刺激;思维开始萌芽,并获得“客体永久性”的概念。

2.前运算阶段(2-7岁)此阶段,儿童思维特征主要表现在三个方面:a.早期的符号功能;b.自我中心性;c.思维的片面性。

三过程

*学习过程—学生在教学情境中通过与教师、同学以及教学信息的相互作用获得知识、技能和态度的过程(教育心理学研究的核心内容)

*教学过程—教师组织教学

*评价/反思过程(贯穿在整个教学过程中:教学前对教学设计效果的预测和评判;教学中对教学的监视和分析;教学后的检测、反思)

二、教育心理学与邻近学科的关系

儿童初步尝试独立处理事情,如果父母允许儿童去做他们力所能及的事,鼓励幼儿独立探索的愿望,幼儿就会逐渐认识自己的能力,养成主动、自主的性格;反之,父母过分溺爱和保护或过分批评指责,就可能使儿童怀疑自己对自我和环境的控制能力产生羞耻感。

人类所有的心理反映归根到底都是适应,适应的本质在于取得机体与环境的平衡,适应分为两种不同的类型:同化和顺应。同化是:在有机体面对一个新的刺激情境时,把刺激整合到已有的图式或结构中。通过这一过程,主体才能对新刺激做出反应,动作也得以加强和丰富。顺应是:当有机体不能利用原有图式接受和解释新刺激时,其认知结构发生改变来适应刺激的影响。

桑代克:1903年出版了《教育心理学》,是西方第一本以教育心理学命名的专著。被称为“教育心理学之父”。他提出的学习三大定律及个别差异理论,成为20年代前后教育心理学研究的重要课题。

二、发展时期(20世纪20年代到50年代末)

这时的教育心理学尚未成为一门具有独立理论体系的学科。

我国出版的第一本教育心理学著作是1908年房东岳翻译、日本小泉又一著的《教育实用心理学》。1924年,廖世承编写了我国第一本《教育心理学》教科书。

认为外界的一切事物都是有生命的,即所谓的“万物有灵论”。

前运算阶段的学生还不能设想他人所处的情境,常从自己的角度出发来观察和理解世界。

前运算阶段的儿童思维特点:自我中心性,不可逆性,刻板性。

3.具体运算阶段(7-11岁)此阶段,儿童形成初步的运算结构,思维可以逆转,能够进行逻辑推理和群集运算,但仍局限于具体事物,缺乏抽象性。儿童逐渐从他人的角度看问题,“去自我中心”得到发展。该阶段的标志是儿童获得了长度、面积、体积和质量的守恒概念(儿童认识到即使客体在外形上发生了变化,但特有的属性不变)。例如:去过几次小朋友家,就能画出具体的路线图来,这是儿童认知发展到(具体运算)阶段的表现。(填空)

3)青年初期。又称学龄晚期,相当于高中时期,是个体在生理上、心理上和社会性上向成人接近的时期。这一时期,青年智力接近成熟,抽象逻辑思维由“经验型”向“理论型”转化。

二、心理发展的理论

★(一)皮亚杰认知发展阶段论

瑞士理学家皮亚杰认为,人的知识来源于动作,动作是感知的源泉和思维的基础。

人在认识周围世界的过程中,形成自己独特的认知结构,叫做图式。

2.教育性原则。3.发展性原则。4.理论联系实际原则。5.系统性原则。

第二章心理发展及个别差异

第一节心理展概述

一、个体的心理发展

1.个体心理发展概述

概念:心理发展是指个体从出生、成熟、衰老直至死亡的整个生命进程中所发生的一系列心理变化。

心理学家将个体的心理发展划分为八个阶段:乳儿期(0~1岁)、婴儿期(1岁~3岁)、幼儿期或学龄前期(3岁~6、7岁)、童年期或学龄初期(6、7岁~11、12岁)、少年期或学龄中期(11、12岁~14、15岁)、青年期(14、15岁~25岁)、成年期(25~26岁)、老年期(65岁以后)。

★(三)埃里克森的人格发展阶段论(简答题)

美国精神分析学家埃里克森认为,人格发展是一个逐渐形成的过程,必须经历八个顺序不变的阶段,其中前五个阶段属于儿童成长和接受教育的时期。每一个阶段都有一个由生物学的成熟与社会文化环境、社会期望之间的冲突和矛盾所决定的发展危机。成功而合理地解决每个阶段的危机或冲突将使个体形成积极地人格特征,发展健全的人格。

教育心理学

第一章教育心理学概述(多单选,填空)

第一节教育心理学的基本内涵

一、教育心理学的研究对象与研究内容

概念:教育心理学是研究教育教学情境中学与教的基本心理规律的科学。

教育心理学的性质:是应用心理学的一种,是心理学和教育学的交叉学科。

学习过程是教育心理学研究的核心内容。学习心理是教育心理学的核心。

注意:2岁是口头语言发展的关键期,4岁是形状知觉形成的关键期,4~5岁是学习书面语言的关键期。

4)差异性。

3.中小学生心理发展的阶段特征(填空题)

1)童年期。又称学龄初期,是个体一生发展的基础时期,也是生长发育最旺盛、变化最快、可塑性最强、接受教育最佳的时期。

2)少年期。也被称为“危险期”或“心理断乳期”。(填空题)少年期大致相当于初中阶段,是个体从童年期向青年期过渡的时期,具有半成熟、半幼稚的特点。整个少年期充满独立性和依赖性、自觉性和幼稚性错综的矛盾。

人全面发展的主要观点:(简答)

1)个体心理发展是整个生命历程中持续不断的变化过程,这个过程由若干发展阶段构成。

2)发展是多维度、多侧面、多层次的;

3)个体发展由多种因素决定,且存在极大的可塑性。

★★2.个体心理发展的一般特征(简答题)

1)连续性与阶段性。

2)定向性与顺序性。

3)不平衡性。关键期:个体发展过程中环境影响能起最大作用的时期。(劳伦兹首先提出了关键期的概念。)

4.形式运算阶段(11-成人)也称命题运算,是儿童思维发展趋于成熟的标志。思维超越了对具体可感知事物的一来,发展水平已接近成人,能够解决抽象问题,,解决问题的方法也具逻辑性和系统性。思维以命题形式进行,能够用逻辑推理、归纳或演绎的方式解决问题。

皮亚杰认为发展先于学习,不主张通过学习加速儿童的认知发展,忽视了教育对儿童认知发展的积极作用,研究发现,他低估了儿童的综合能力。

(德国)赫尔巴特:首次提出把教学理论的研究建立在科学基础之上,而这个科学基础就是心理学。

(俄国)乌申斯基:1868年《人是教育的对象》一书,对当时的心理学发展成果进行了总结,被誉为“俄罗斯心理学的奠基人”。

(俄国)卡普列捷夫:1877年,发表了《教育心理学》一书,这是最早正式以“教育心理学”命名的著作。

2.观察法:是教育心理学研究中采用的最基本、最普遍的方法。指在教育过程中,研究者通过感官或借助于一定的科学仪器,有目的、有计划地考察和描述个体某种心理活动的表现或行为变化,从而收集相关的研究资料的方法。优点:获得的资料比较真实。不足:得到的结果可能只是一种表面现象,不能据此很好地确定心理活动产生和变化的原因。被誉为“科学研究的前门”。

6.产品分析法:又称为活动产品分析或作品分析法,是指通过分析学生的活动产品,以了解学生的能力、倾向、技能、情感状态和知识范围。

7.测验法:即心理测验法,是运用测量工具衡量心理、行为特征的方法。心理测验主要有智力测验、成就测验、人格测验等多种。

二、教育心理学的研究原则

1.客观性原则。遵循客观性原则是进行科学研究的前提条件。

三、成熟时期(20世纪60年代到70年代末)

作为一门具有独立理论体系的学科正在形成,教育心理学学科体系基本形成。

计算机辅助教学(CAI)也越来越受到人们的重视。

四、完善时期(20世纪80年代以后)

教育心理学越来越注重与教学实践相结合。1994年,布鲁纳:总结了教育心理学80年代以来的成果:1、主动性研究2、反思性研究3、合作性研究4、社会文化研究。

维果斯基认为,儿童有两种发展水平:一是儿童的现有水平,即由一定的已经完成的发展系统所形成的儿童心理机能的发展水平;二是可能达到的发展水平。这两种水平之间的差异,就是最近发展区。也就是说,最近发展区是指儿童在有指导的情况下,借用成人帮助所能达到的解决问题的水平与独自解决问题水平之间的差异,实际上是两个临近发展阶段间的过渡状态。

1.基本的信任感对基本的不信任感(0-1.5岁)本阶段的发展任务时发展对周围是世界,尤其是对社会环境的基本态度,培养信任感。这种对人、对环境的基本信任感是个体形成健康个性品质的基础,是其以后各个时期发展的基础,尤其是青年时期发展同一性的基础。

2.自主感对羞耻感与怀疑(2-3岁)本阶段的发展任务是培养自主性。

1.教育心理学与教育学的关系

教育心理学与教育学都涉及教育领域,但研究的对象与任务不同。

教育学研究的是以教育事实为基础的教育中的一般问题,目的在于探索和解释教育活动的规律。教育心理学主要研究教育过程中的心理学问题,并利用现有的心理学规律来指导教育。

2.教育心理学与普通心理学的关系

教育心理学与普通心理学是个性与共性的关系,普通心理学是教育心理学的基础,教育心理学是普通心理学原理在教育这一特定领域的体现。

第三节教育心理学的研究方法和研究原则

一、教育心理学的研究方法

教育心理学的研究要遵循客观性、系统性、教育性、理论联系实际等原则,常用的研究方法有以下几种:实验法、观察法、调查法、个案法、教育经验总结法。

1.实验法:实验法是心理学研究中应用最广、成就最大的一种方法。主要包括实验室实验和现场实验。现场实验,又称为自然实验法,是在自然情境下,由实验者创设或改变一些条件,以引起学生某些心理活动的变化从而进行研究的方法。现场实验的不足之处是实现情景不易控制,因而难以得到精密的实验结果。