初中中考地理知识总结

初中地理中考必背知识点归纳

初中地理中考必背知识点归纳一、地球与地图。

1. 地球的形状和大小。

- 地球是一个两极稍扁、赤道略鼓的不规则球体。

- 平均半径约6371千米,赤道周长约4万千米,表面积约5.1亿平方千米。

2. 纬线和经线。

- 纬线:- 定义:与地轴垂直并且环绕地球一周的圆圈。

- 特点:纬线指示东西方向;纬线长度不相等,赤道最长,向两极逐渐缩短,到两极缩为一点;纬线相互平行。

- 重要纬线:赤道(0°纬线)是南北半球的分界线;回归线(23.5°)是热带和温带的分界线;极圈(66.5°)是温带和寒带的分界线。

- 经线:- 定义:连接南北两极并且与纬线垂直相交的半圆。

- 特点:经线指示南北方向;所有经线长度都相等;两条相对的经线组成经线圈,将地球平分为相等的两个半球。

- 重要经线:本初子午线(0°经线),是东西经度的分界线。

180°经线大致与国际日期变更线重合。

3. 地球的运动。

- 地球自转:- 方向:自西向东,从北极上空看呈逆时针方向,从南极上空看呈顺时针方向。

- 周期:约24小时(一天)。

- 产生的现象:昼夜更替、地方时差异(东边时间早于西边)。

- 地球公转:- 方向:自西向东。

- 周期:约一年。

- 产生的现象:四季更替(3、4、5月为春季;6、7、8月为夏季;9、10、11月为秋季;12、1、2月为冬季,南北半球季节相反)、昼夜长短变化(北半球夏至日昼最长夜最短,冬至日昼最短夜最长)、五带的划分(热带、北温带、南温带、北寒带、南寒带)。

4. 地图的三要素。

- 比例尺:- 定义:图上距离与实际距离之比。

- 公式:比例尺=图上距离/实际距离。

- 表示形式:数字式(如1:100000)、线段式(如 )、文字式(如“图上1厘米代表实地距离1千米”)。

- 方向:- 一般地图:上北下南,左西右东。

- 有指向标的地图:指向标箭头指向北方。

- 经纬网地图:经线指示南北方向,纬线指示东西方向。

中考地理重点知识点归纳

中考地理重点知识点归纳地理学是一门有关地球表面及其与人类生活的相关事物的科学。

中考地理考试中,包含了大量的地理知识,而这些知识点的归纳掌握对于考生取得好成绩至关重要。

下面本文将为大家整理出中考地理重点知识点,以供学生们参考复习。

一、地球运动知识点1. 地球的旋转:地球西旋东转,每天绕自己的轴心旋转一圈,所需时间为23小时56分4秒。

2. 地球的公转:地球围绕太阳运动,公转一周需要365.24天,因此规定每4年为1个闰年,2月的天数为29天。

3. 黄赤交角:地球自转轴与公转轨道面的夹角。

4. 日照分布:地球每天都有白天和黑夜,而白天和黑夜的长短和日照强度的分布又取决于地球公转和自转的规律。

二、地理坐标知识点1. 以0度经线为基准,向东360度为东经,向西360度为西经。

以0度纬线为基准,向北90度为北纬,向南90度为南纬。

2. 经线和纬线的交点处即为地理坐标。

3. 通过地理坐标,可以确定任何一个地方的位置。

三、地形图知识点1. 地形图是用图形符号表示自然地貌和人文地貌的地图。

2. 地形图中,不同的符号代表着不同的地貌特征,如山、坡、湖泊、河流等。

3. 了解地形图的使用方法和符号含义对于理解地图信息非常重要。

四、地球气候知识点1. 气候是指一个地区长时间的平均天气状况。

2. 气温、气压、降雨量、风向和风速等是决定一个地区气候类型的主要因素。

3. 气候对于人类的生产、生活和社会发展都有着重要的影响。

五、资源环境知识点1. 土壤资源:指地球表面上最上层的覆盖物,是农业生产和森林、草原等资源的基础。

2. 水资源:随着国家工业化和城市化的进程,水资源已经成为急需保护的资源。

3. 生物资源:指大自然的动植物资源,也是人类生存和发展的重要依赖。

以上就是中考地理重点知识点的归纳总结。

掌握这些知识点对于考生来说是极为重要的,只有在真正理解了这些知识点的基础上,才能在中考地理科目中取得好成绩。

同时,在学习地理知识的过程中,也要注重对实际情况的观察和应用,把所学知识与实际生活紧密联系起来,才能真正提升自己的综合能力。

中考必备:初中地理知识点总结(完整版).doc

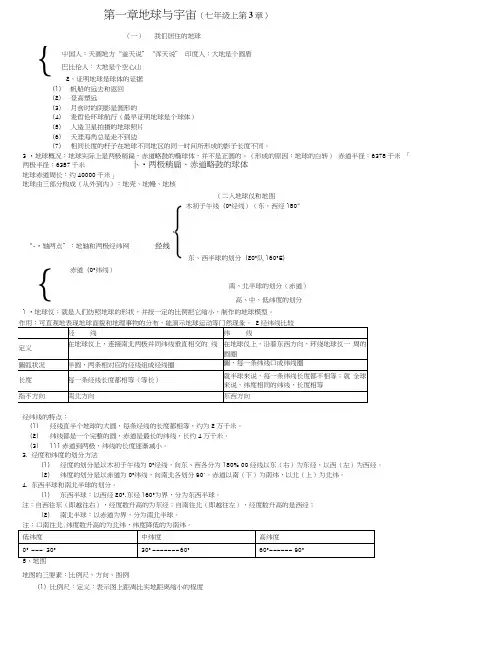

第一章地球与宇宙(七年级上第3章)(一)我们居住的地球屮国人:天圆地方“盖天说”“浑天说” 印度人:大地是个圆盾 巴比伦人:大地是个空心山2、证明地球是球体的证据(1) 帆船的远去和返回 (2) 登高塑远(3) 月食时的阴影是圆形的(4) 麦哲伦环球航行(最早证明地球是个球体) (5) 人造卫星拍摄的地球照片 (6) 天涯海角总是走不到边(7) 相同长度的杆子在地球不同地区的同一时间所形成的影子长度不同。

3 •地球概况:地球实际上是两极稍扁,赤道略鼓的椭球体,并不是正圆的。

(形成的原因:地球的白转) 赤道半径:6378千米 「两极半径:6357千米 卜•两极稍扁、赤道略鼓的球体 地球赤道周长:约40000千米」地球由三部分构成(从外到内):地壳、地幔、地核(二入地球仪和地图赤道(0°纬线) 南、北半球的划分(赤道) 高、中、低纬度的划分1 •地球仪:就是人们仿照地球的形状,并按一定的比例把它缩小,制作的地球模型。

经线 纬 线定义 在地球仪上,连接南北两极并同纬线垂直相交的 线 在地球仪上,沿着东西方向,环绕地球仪一 周的圆圈圖弧状况 半圆,两条相对应的经线组成经线圈 圖,每一条纬线口成纬线圈 长度 每一条经线长度都相等(等长) 就半球來说,每一条纬线长度都不相等;就 全球来说,纬度相同的纬线,长度相等 指不方向南北方向东西方向经纬线的特点:(1) 经线直半个地球的大圆,每条经线的长度都相等,约为2万千米。

(2) 纬线都是一个完整的圆,赤道是最长的纬线,长约4万千米。

(3) 111赤道到两极,纬线的长度逐渐减小。

3. 经度和纬度的划分方法(1) 经度的划分是以木初子午线为0°经线,向东、西各分为180% 00经线以东(右)为东经,以西(左)为西经。

(2) 纬度的划分是以赤道为0°纬线,向南北各划分90"。

赤道以南(下)为南纬,以北(上)为北纬。

4. 东西半球和南北半球的划分。

初中中考地理必背知识点

初中中考地理必背知识点自然地理方面:1.大气和气候-大气的组成和结构:包括对流层、平流层、同温层、臭氧层等的认识。

-平均气温和气温分布:热带气候、温带气候、寒带气候的特点及分布。

-天气图解读:掌握天气图中气压、风向、风力等的表示方法和含义。

-大风、台风的形成和特点。

2.水资源和水循环-水资源的分布和利用:了解地球地表水、地下水和冰川、湖泊、河流等水资源的分布情况和利用方法。

-水循环的过程和意义:认识蒸发、凝结、降水等水循环的过程,了解水循环对自然生态和人类生活的重要性。

3.湿润带和亚热带草原带-湿润带的植被和动物:了解湿润带的常见植被和动物,如森林、热带雨林等。

-亚热带草原带的特点和分布:亚热带地区的气候、植被和地理分布情况。

-亚热带草原带对人类的影响:了解亚热带地区的农业和旅游业的发展。

4.地壳运动和地理灾害-地壳运动的类型和特点:地震、火山喷发和地质构造的认识。

-地理灾害的种类和影响:洪水、旱灾、地震、火山喷发等对人类生活和经济的影响。

-预测和防御地理灾害的措施:包括监测预警、紧急救援和灾后重建等方面的知识。

人文地理方面:1.人口和城市-人口数量和分布:掌握人口总量、人口密度、人口分布等概念,了解世界人口的分布情况。

-城市的发展和影响:认识城市的定义、城市化进程和城市的功能。

-城市问题和城市规划:包括城市交通、城市污染、城市更新等方面的知识。

2.农业和工业-农业的发展和类型:了解传统农业和现代农业的特点,认识不同地区的农作物种植情况。

-工业的发展和影响:认识工业的定义和分类,了解工业的发展对环境和经济的影响。

3.地理环境和人类活动-地理环境对人类活动的影响:包括气候、地形、水资源等因素对农业、交通、旅游等方面的影响。

-可持续发展和地球村:了解可持续发展的概念和重要性,认识地球村的概念和实践。

-国际组织和地理合作:了解联合国、世界贸易组织等国际组织的作用,认识国际间的地理合作和交流。

以上仅为初中中考地理的基本知识点,还需要结合教材和学校的具体教学要求进行深入学习和复习。

2023中考地理综合复习知识点

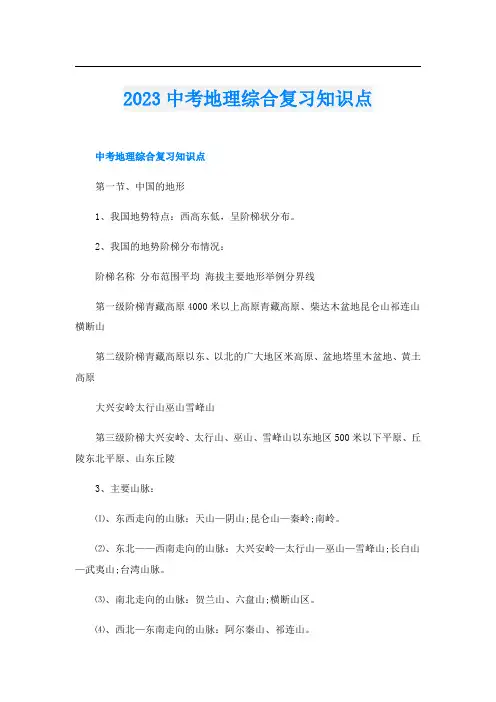

2023中考地理综合复习知识点中考地理综合复习知识点第一节、中国的地形1、我国地势特点:西高东低,呈阶梯状分布。

2、我国的地势阶梯分布情况:阶梯名称分布范围平均海拔主要地形举例分界线第一级阶梯青藏高原4000米以上高原青藏高原、柴达木盆地昆仑山祁连山横断山第二级阶梯青藏高原以东、以北的广大地区米高原、盆地塔里木盆地、黄土高原大兴安岭太行山巫山雪峰山第三级阶梯大兴安岭、太行山、巫山、雪峰山以东地区500米以下平原、丘陵东北平原、山东丘陵3、主要山脉:⑴、东西走向的山脉:天山—阴山;昆仑山—秦岭;南岭。

⑵、东北——西南走向的山脉:大兴安岭—太行山—巫山—雪峰山;长白山—武夷山;台湾山脉。

⑶、南北走向的山脉:贺兰山、六盘山;横断山区。

⑷、西北—东南走向的山脉:阿尔秦山、祁连山。

⑸、弧形山脉:世界是最雄伟的山脉——喜马拉雅山,主峰——珠穆朗玛峰(海拔8844米)是世界最高峰(位于中尼边境)。

4、地形特点:地形复杂多样,山地面积广大。

⑴、四大高原:①、位置:在八年级地理(上册)P23 图2—9 《中国地形》上识记。

②、特点:青藏高原——雪山连绵,冰川广布;内蒙古高原——地势坦荡,一望无际;黄土高原——千沟万壑,支离破碎;云贵高原——地面崎岖,典型的喀斯特地形。

⑵、四大盆地:①、位置:在八年级地理(上册)P23 图2—9 《中国地形》上识记。

②、特点:塔里木盆地——最大的盆地,四周被高山环绕,多沙漠、戈壁,边缘有“绿洲”分布,盆地内的塔克拉玛干沙漠是我国最大的沙漠。

准噶尔盆地——四周被高山环绕,多沙漠、戈壁,边缘有许多“绿洲”分布。

柴达木盆地——地势最高的内陆大盆地,有“聚宝盆”之称。

四川盆地——南方地区的一个湿润盆地,有“紫色盆地”之称。

⑶、三大平原:①、位置:在八年级地理(上册)P23 图2—9 《中国地形》上识记。

②、特点:东北平原——最大的平原,地势坦荡、黑土广布。

华北平原——第二大平原,地势平坦,又称“黄淮海平原”。

初中地理中考重点知识点归纳

初中地理中考重点知识点归纳(总20页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--初中地理中考重点知识点归纳地理中考必背知识中国的河流1、我国主要的河流的分布。

(在中国地理(上册)P42 图2—28 《中国主要河流分布》图上,找出我国主要河流及其注入的海洋)。

2、外流河及外流区:⑴、最终注入海洋的河流叫外流河;外流河分布的区域叫外流区。

⑵、外流河的水文特征:受夏季风影响较大,夏季风盛行,水位上涨,形成汛期;冬季风盛行,形成枯水期。

⑶、外流河的水文特征:①、南方河流:水量大,汛期长,含沙量小,无结冰期。

(长江、珠江)②、北方河流:水量小,汛期短,含沙量大,有结冰期。

(黄河、海河)⑷、长江——我国最大的河流;珠江——汛期最长的河流;黄河——含沙量最大的河流;黑龙江——结冰期最长的河流。

3、内流河及内流区:⑴、最终未注入海洋的河流叫内流河;内流河分布的区域叫内流区。

⑵、内流河的水文特征:内流河主要分布在西北内陆,河水主要来自高山冰雪融水。

河流水量大小主要受气温的影响,夏季水量较大,冬季水量较小,河流出现断流现象,所以内流河大部分是季节性河流。

我国最大的内流河——塔里木河。

4、主要湖泊(两大湖泊):⑴、东部平原湖区:鄱阳湖(最大的淡水湖)、洞庭湖、太湖、洪泽湖、巢湖。

⑵、青藏高原湖区:青海湖(最大的咸水湖)。

巴颜喀拉山5、长江:⑴、长江发源于唐古拉山,源头——沱沱河,全长6300千米(我国第一长河,世界第三长河),最终注入东海。

⑵、流经了,青、藏、川、云、渝、鄂、湘、赣、皖、苏、沪共11个省区。

⑶、流经主要地形区:青藏高原、横断山区、四川盆地、长江中下游平原。

⑷、主要支流:岷江、嘉陵江、乌江、汉江、湘江、赣江等。

⑸、上、中、下游的划分:宜昌以上为上游,宜昌到湖口为中游,湖口以下为下游。

⑹、水能资源:长江水能主要集中在上游(源头——宜昌、长江三峡),长江三峡水电站,是我国最大的水电站。

中考地理必背知识点总结归纳人教版

中考地理必背知识点总结归纳人教版地理中考必背知识点1七大洲和四大洋1.七大洲:亚洲、非洲、北美洲、南美洲、南极洲、欧洲、大洋洲2.四大洋:太平洋、大西洋、印度洋、北冰洋。

3.六块大陆:亚欧大陆、非洲大陆、南极大陆、澳大利亚大陆、北美大陆、南美大陆。

4.大洲分界线:(1)亚、欧:乌拉尔山脉→乌拉尔河→里海→大高加索山脉→黑海→土耳其海峡(沟通黑海和地中海)。

(2)亚、非:苏伊士运河(沟通地中海和红海)。

(3)南、北美:巴拿马运河(沟通太平洋和大西洋)。

(4)亚、北美:白令海峡。

2亚洲1、地理位置亚洲位于北半球和东半球,北临北冰洋,南临印度洋,东临太平洋,东北以白令海峡与北美洲为界,东南隔海与大洋洲相望,西南以苏伊士运河与非洲为界,西北以乌拉尔山脉、乌拉尔河、里海、大高加索山脉、黑海和土耳其海峡与欧洲为界。

2、亚洲是世界上面积最大的洲,也是世界上跨纬度最广、东西距离最长的洲。

3、亚洲是世界上面积最大的洲,也是世界上跨纬度最广、东西距离最长的洲。

4、亚洲是世界三大宗教佛教、伊斯兰教的发源地。

5、地势:亚洲地势起伏很大,中部高,四围低。

6、亚洲之最(1)世界最高的高原:青藏高原(2)世界最高的峰:珠穆朗玛峰(3)世界面积最大的平原:亚马孙平原;亚洲面积最大的平原:西西伯利亚平原(4)世界最大的湖泊:里海7、气候:亚洲大陆跨寒、温、热三带。

气候的主要特征是气候类型复杂多样、季风气候典型和大陆性显著。

8、亚洲是世界上人口最多的大洲,其中东亚。

东南亚是人口密集区。

9、亚洲人口最多的国家是中国,第二是印度。

10、新加坡是亚洲人口密度最大的国家。

人口密度最小的国家是蒙古。

3日本1日本是一个太平洋西岸的岛国。

西隔东海、黄海、朝鲜海峡、日本海与中国、朝鲜、韩国等国相望。

最大的岛是本州岛。

2.日本位于亚欧大陆东部、太平洋西北部,包括北海道、本州、四国、九州四个大岛和其它6800多个小岛屿,因此也被称为“千岛之国”。

3.日本位于亚欧板块和太平洋板块交界处,地壳活动活跃;是一个多火山地震的国家,最著名的火山是富士山。

初中地理知识点大全(中考必备)

初中地理知识点大全(中考必备)1. 世界地理知识点- 大洲:位于地球表面的七大陆,分别为亚洲、非洲、北美洲、南美洲、欧洲、大洋洲和南极洲。

- 国家:各个国家的位置、首都、主要语言和人口数量。

- 纬度和经度:地球表面的划分方式,纬度表示南北方向,经度表示东西方向。

- 自然地理:了解各地的自然地理特征,如山脉、河流、湖泊等。

2. 中国地理知识点- 地形:中国的地貌特征,如高原、盆地、平原、山地等。

- 主要山脉和河流:长江、黄河、珠江等重要河流以及华山、泰山等著名山脉。

- 经济地理:各地区的主要经济发展特点,如沿海地区、内陆地区等。

- 地理分区:了解中国的地理区划,如华北、华东、西南等。

3. 环境与资源知识点- 气候:各地气候带的特点及分布规律,如热带、温带、寒带等。

- 生态环境:研究环境保护意识和措施,了解水资源、森林资源以及人类对环境影响的问题。

- 能源资源:了解各种能源资源的类型、分布和利用情况,如煤炭、石油、天然气等。

4. 经济地理知识点- 农业:了解农业的发展现状和特点,如种植业、畜牧业等。

- 工业:认识各地区的主要工业发展特点,如重工业、轻工业等。

- 贸易与交通:了解国际贸易的基本概念和主要贸易方式,以及国内外的主要交通线路和交通方式。

5. 人口与城市知识点- 人口分布与迁移:了解人口分布的规律和影响因素,以及人口迁移的原因和影响。

- 城市与城镇:了解城市和城镇的概念、发展过程和主要特点。

- 城市规划和建设:研究城市规划的基本原则和城市建设的重要性。

这份初中地理知识点大全包括了世界地理、中国地理、环境与资源、经济地理以及人口与城市等方面的内容,对于中考备考非常有帮助。

通过掌握这些知识点,你将对地理学科有全面的了解,提高自己的综合应用能力和解决实际问题的能力。

地理初中必有知识点总结

地理初中必有知识点总结一、自然地理知识点1. 地球的形状和大小地球是一个近似于椭球体的球体,其直径约为12756公里,分为南北两极和东西两半球。

地球是地球与自转轴的夹角引起的。

2. 地球的运动地球有自转和公转两种运动。

自转是地球围绕自身轴心旋转一周所需的时间,公转是指地球围绕太阳运动一周所需的时间。

自转产生昼夜交替,公转产生四季交替。

3. 大地形、地形和地貌大地形是指地球表面的大致形态,如高山、平原、丘陵、盆地和台地等。

地形是地表形成地球表面的起伏情况和地面特征。

地貌是地形和地层组成的自然界面的特征的总称。

4. 地球的地壳结构地球的地壳一般分为岩石地壳和水文地壳。

岩石地壳主要由硅酸盐和铝质岩石组成,水文地壳主要由海洋组成。

5. 地球的气候带地球的气候带分为寒极气候带、寒冷气候带、温带气候带、亚热带气候带和热带气候带。

不同的气候带对应的气候条件和生态环境明显不同。

6. 地球的水资源地球的水资源分为地下水、地表水和大气水。

地下水主要分布在地下深层,地表水主要包括河流、湖泊和水库。

大气水主要是指空气中的水汽。

7. 地球的植被和动物地球的植被分为森林、草原、沙漠和冰川等。

地球的动物包括哺乳动物、鸟类、爬行动物、两栖动物和鱼类。

8. 地球的自然灾害地球的自然灾害包括地震、火山爆发、洪涝、干旱和飓风等。

这些自然灾害对人类和地球自然环境造成了巨大的影响。

9. 地球的资源地球的资源包括矿产资源、能源资源、水资源、土地资源和生物资源等。

这些资源对人类的生产生活和社会发展起着重要的作用。

二、人文地理知识点1. 人口分布和人口迁移人口分布是指人口在地域上的分布状况,主要受地理环境、经济条件、社会政治和历史等因素的影响。

人口迁移是指人口由一个地方迁往另一个地方的行为。

2. 城市和乡村城市是人口集聚、经济以工业和服务业为主的地区,乡村是人口相对分散、经济以农业为主的地区。

城市和乡村对应的社会生活和文化特征有明显的差异。

3. 交通与通信交通运输和通信是人类社会发展的基础,对于连接国家和地区、促进经济发展、提升生活水平等方面的作用十分重要。

中考地理复习资料:初中地理知识点总结(大全)

第一章地球与宇宙(七年级上第3章)(一)我们居住的地球中国人:天圆地方“盖天说”“浑天说”1、古代人对地球形状的认识印度人:大地是个圆盾巴比伦人:大地是个空心山2 、证明地球是球体的证据(1)帆船的远去和返回(2)登高望远(3)月食时的阴影是圆形的(4)麦哲伦环球航行(最早证明地球是个球体)(5)人造卫星拍摄的地球照片(6)天涯海角总是走不到边(7)相同长度的杆子在地球不同地区的同一时间所形成的影子长度不同。

3 .地球概况:地球实际上是两极稍扁,赤道略鼓的椭球体,并不是正圆的。

(形成的原因:地球的自转)赤道半径:6378千米两极稍扁、赤道略鼓的球体两极半径:6357千米地球赤道周长:约40000千米地球由三部分构成(从外到内):地壳、地幔、地核【配套练习题】一.选择题1.第一个提出“天圆地方”的国家是 ( )A.古代印度 B.古代中国 C.古代巴比伦 D.古代埃及2.东汉张衡发明了“浑天仪”,他认为天与地的关系就如同鸡蛋中的蛋白与蛋黄的关系一样,地被天包在当中,大地是一个圆球,宇宙以地球为中心.下列对于张衡的这一理论的认识你认为最确切的是( )A.张衡的这一理论是完全错误的B.张衡的这一理论虽很不科学,但在当时条件下却是人类认识史上的一次大飞跃C.张衡的这一理论与“地心说”一样,应该遭到批判D.张衡的这一理论基本符合现代科学的观点3.为什么海面上远去帆船的船身比桅杆先消失?下列四种说法中,正确的说法是 ( )A.海水越来越深,淹没了船身B.人的视力有限C.海面是弯曲的弧面,船身先被遮住视线D.人站得不够高4.葡萄牙航海家率领的船队,首次实现了人类环绕地球一周的航行,用实际行动证实了地球是一个球体.这位著名的航海家是 ( )A.哥伦布 B.麦哲伦 C.达·迦玛 D.郑和5.关于地球的说法正确的是 ( )A.地球是方形的 B.地球是个正球体C.地球是个两极稍扁,赤道略鼓的球体D.地球是个两极略鼓,赤道稍扁的球体二.填空题6.地球的卫星照片大部分区域是_______色,这些地方是_______,其中黄色的区域是_______,白色的区域是_______。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

七年级上册 第一章地球和地图 第一节 地球和地球仪一、地球的形状与大小(1)地球的形状和大小:地球是一个(两极稍扁赤道略鼓)的不规则的球体,平均半径是6371千米,赤道周长约4万千米,表面积约5.1亿平方千米。

(2) 地球是球体的有关证据:“站得高,看得远”;“海边看远方来的船,先见桅杆后见船身”;“月食”;“地球的卫星照片”;麦哲伦环球旅行。

二、地球仪(1) 经纬线和经纬度①经线与经度:连接南北两极的线。

经线有无数条,经过英国伦敦格林尼治天文台原址的经线为0 °经线(又叫本初子午线),经度的最高度数为180°。

②纬线与纬度:和经线垂直相交的线。

纬线也有无数条,到两极等距离的纬线叫0°纬线 (又叫赤道),纬度的最高度数为90°。

(2)经纬线的特点:(3)特殊经纬线: 名称 分界线 (1)东半球范围:20°W 以东到160°E 以西 (2)回归线之间为热带,极圈以内为寒带,回归线与极圈之间为温带(3)纬度在30°内为低纬度地区,在60°以上为高纬度地区,在30°到 60°之间为中纬度地区南北半球 赤道(0°纬线) 东西半球 20°W 和160°E 经线 五带南北回归线、南北极圈 高中低纬地区30°、60°纬线(4) 经纬网及其判读方法①经纬网判断方法:以本初子午线为起点,经度向东增加是东经(E ),经度向西增加是西经(W );以赤道为起点,纬度向南增加是南纬(S ),纬度向北增加是北纬(N )。

②注意:(经度从左往右增加为东经,从左往右减少为西经,纬度向上增加为北纬,向下增加为南纬)③东西半球判断方法:经度少于20度在 东半球;经度大于160度在西半球;经度大于20度少于160度看字母,E 为东半球,W 为西半球。

④注意:分界线上的点不归入任何一个“区”,如赤道上的点既不在北半球,也不在南半球。

三、识图:(1)特殊纬线:①赤道、②北回归线、 ③南回归线、④北极圈、⑤南极圈。

(2)地球五带:⑥热带、⑦北寒带、 ⑧南寒带、⑨南温带、⑩北温带。

(3)有阳光直射现象的是⑥、有极昼极夜现象的是⑦、⑧、四季分明的是⑨、⑩。

七年级上册 第一章地球和地图 第二节 地球的自转和公转名称 长度 形状 指示方向 备注纬线 不等 圆 东西 相同纬度纬线长相等,极点为特殊纬线 经线 相等 半圆 南北 地球仪上赤道长为经线长的2倍一、地球运动的两种基本运动形式及概况:运动形式运动中心周期方向产生的地理现象自转地轴一天自西向东昼夜更替、时差公转太阳一年自西向东四季变化二、地球的公转:(1)公转示意图及两分两至(以北半球为例)比较项时间直射点北半球昼夜长短变化夏至日A 6月22日前后北回归线昼长于夜秋分日B 9月23日前后赤道全球昼夜等长冬至日C 12月22日前后南回归线昼短于夜春分日D 3月21日前后赤道全球昼夜等长(2)昼夜长短变化规律:同一地点:一年中离夏至日最近白昼时间最长;同一时间:夏季越往北白昼时间越长,冬季越往北白昼时间越短。

(3)影子长短变化规律:同一地点:夏至日影子最短,冬至日影子最长;同一时间:离直射点越近影子越短,离直射点越远影子越长。

三、四季划分与五带特征:(1)四季划分:春季(3-5月)夏季(6-8月)秋季(9-11月)冬季(12月一次年2月),南半球季节相反。

(2)五带特征:热带终年炎热,有太阳直射现象;南北寒带终年寒冷,有极昼极夜现象;南北温带四季分明,既没有太阳直射现象,也没有极昼极夜现象。

七年级上册第一章地球和地图第三节地图一、地图三要素:方向、比例尺、图例和注记。

二、方向:在地图上判定方向的方法:(1)有指向标的地图:根据指向标判定方向(指向标箭头指向北方,平行移动指向标)。

(2)有经纬网的地图:根据经纬网判定方向(纬线指示东西方向,经线指示南北方向)。

(3)既无指向标,也无经纬网的地图,根据正视地图“上北下南,左西右东”来判定。

三、比例尺:(1)比例尺=图上距离÷实地距离(注意单位要统一,1千米=100000厘米)。

(2)比例尺的三种表示方法:数字式:如1: 100000。

线段式:如。

文字式:如图上1厘米代表实地距离1千米。

(3)比例尺的大小:可将比例尺化为数字式,当分子都为1时,分母越大比例尺越小。

(4)图幅相同的地图中比例尺大小与范围、内容的关系:比例尺大小表示范围大小内容详略程度大小详细小大简略三、图例和注记:(1)用来表示地理事物的特定的地图符号就叫图例,如(2)用来说明山脉、河流等名称的文字,以及表示陆高海深的数字叫注记,如“8844.43米”四、地图分类:按内容可分为普通地图和专题地图。

专题地图集中反映一两种地理事物的主要特征,如人口分布图、气候类型图等。

七年级上册第一章地球和地图第四节地形图一、海拔与相对高度:(1)某个地点高出海平面的垂直距离叫做海拔,又叫绝对高度。

(2)某个地点高出另一地点(非海平面)的垂直距离叫相对高度(单位都采用米)。

(3)世界海拔最高点是:珠穆朗玛峰(中尼边境线上),海拔最低点是:死海;中国海拔最高点是:珠穆朗玛峰,海拔最低点是:吐鲁番盆地。

二、等高线地形图:(1)等高线:把一个区域内海拔相同的各点连接成线,这样的线叫等高线。

(2)等高距:相邻两条等高线之间的海拔之差。

(3)等高线的疏密与坡度的关系:等高线越密集,坡度越大;等高线稀疏,坡度小。

三、陆地地形的基本类型:山地、丘陵、高原、平原、盆地共5种。

(1)五种基本地形:(山地、丘陵、高原、平原、盆地)判读方法如下:(五种基本地形的区别可以从海拔和相对高度等进行区别)名称海拔形态山地D 500米以上高度和起伏变化很大高原E 500米以上外围较陡,内部(顶部)起伏和缓丘陵B 500米以下起伏不大,坡度和缓,相对高度在200米以下平原A 200米以下起伏很小,宽广平坦盆地C 无要求周围高中间低的地区(2)六种地形部位(山顶或山峰、陡崖或断崖、山脊、山谷、鞍部、盆地或洼地)山顶A和B:等高线闭合,内大外小盆地F:等高线闭合,内小外大(洼地)山脊E:等高线弯曲处象箭头,指向低处(成分水岭)山谷D:等高线弯曲处象箭头,指向高处(有河流发源)鞍部C:两山顶的连接部位陡崖G:等高线重叠的部位四、地形剖面图和分层设色地形图:(1)地形剖面图最能直观地反映地势高低起伏状况的图。

(2)分层设色地形图:在等高线基础上用颜色和色调表示地形地势,绿色表示低平原,黄、褐色表示山地和高原,白色表示雪山冰川,蓝色表示海洋,其优点是醒目,有立体感。

七年级上册第二章中国的疆域与人口第一节疆域和行政区划一、中国的地理位置:(1)从半球位置看,中国位于东半球、北半球。

(2)从纬度位置看,大部分处于中纬度地区;大部分在北温带,小部分在热带,没有寒带。

(3)从海陆位置看,中国位于亚欧大陆的东部,太平洋的西岸,是一个海陆兼备的国家。

二、位置的优越性:(1)纬度位置的优越性:①为大多数农作物的生长提供了足够的热量。

②纬度南北跨度大,使南北气候差异大,为发展多种农业经济提供了有利条件。

(2)海陆位置的优越性:①面临大洋,有利于发展海洋事业和对外经济联系。

②我国西部深入大陆内部,有利于发展陆上交通,加强与中亚、西亚、欧洲等的联系。

③面临大洋,背靠大陆,有利于形成季风气候,有利于海洋湿润气流深入我国内陆,在我国东部广大地区形成丰富的降水。

三、中国的疆域:(1)陆地面积约960万平方千米,仅次于俄罗斯、加拿大,居世界第三位。

管辖的海域面积约300万平方千米。

陆上边界线长2.2万多千米,大陆海岸线长1.8万多千米。

(2)我国领土的四个端点:①最北端:黑龙江省漠河以北的黑龙江的主航道的中心线上(53°N)②最南端:海南省南沙群岛中的曾母暗沙(4°N)(南北跨纬度约为50度,南北最大距离约为5500千米,因而冬季北方千里冰封,万里雪飘,南方绿意盎然。

)③最东端:黑龙江和乌苏里江主航道中心线的交汇处(135°E)。

④最西端:新疆的帕米尔高原(73°E)。

(东西跨经度约62°,东西相差约4个小时,东西最大距离约5000千米,因而东部乌苏里江上旭日东升时,西部帕米尔高原还是满天星斗。

)(3)我国的临海与岛屿:自北向南依次为:A渤海、B黄海、C东海、D南海;内海:渤海、E琼州海峡;我国最大的岛屿:台湾岛。

(4)中国的陆上邻国:(14个):F朝鲜,G蒙古,H俄罗斯,I哈萨克斯坦、J吉尔吉斯斯坦、K塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦,N印度、O尼泊尔、P不丹、Q缅甸、R老挝、S越南。

(5)隔海相望的国家:(6个):T韩国、M日本、L菲律宾、W马来西亚、Y文莱、Z印度尼西亚。

四、中国的行政区划:(1)三级行政区划:省、县、乡。

(2)我国有34个省级行政单位,包括23个省,5个自治区,4个直辖市,2个特别行政区。

a、北回归线穿过的省(4个):F台湾、G广东、H广西、A云南b、邻国最多的省、面积最大的省:J新疆c、邻省最多的省、跨经度最大的省:I内蒙古自治区d、跨纬度最大的省:M海南省七年级上册第二章中国的疆域与人口第二节众多的人口一、众多的人口:(1)中国是世界上人口最多的国家,2000年统计的数据为12.95亿,占世界总人口的21%。

(2)人口方面的突出特点:人口基数大,增长速度快。

(3)人口基本国策:实行计划生育。

(人口政策的基本内容:控制人口数量,提高人口素质。

)(4)人口分布特点:东部人口密度大,尤其是沿海地区;西部人口密度小。

(5)人口地理界线:黑河(黑龙江)------ 腾冲(云南省)。

(6)我国人口最多的省级行政区是河南省,人口最少、人口密度最大的省级行政区是澳门,人口密度最小的省级行政区是西藏自治区。

七年级上册第二章中国的疆域与人口第三节多民族的国家一、多民族的国家:(1)我国共有56个民族,(汉族人口占人口总数的91.6%),少数民族55个。

(2)民族分布状况:汉族遍布全国,少数民族主要分布在西南、西北和东北地区等边疆地区。

(3)民族分布的最大特点:大杂居,小聚居。

(4)主要少数民族分布:a、人口最多的少数民族是壮族(主要分布在广西),人口最少的少数民族是珞巴族(主要分布在西藏)。

民族个数最多的省级行政区是云南省;b、广西壮族自治区--壮族、宁夏回族自治区--回族、西藏自治区—藏族、新疆维吾尔自治区—维吾尔族、内蒙古自治区—蒙古族。

c、台湾省--高山族,海南省--黎族,东北地区--满族。

二、民族政策:平等、团结、自治。

七年级上册第三章复杂多样的自然环境第一节中国的地势与地形一、中国的地形和地势:(1)地势的特征:西高东低,呈三级阶梯状分布(沿36°N 地形剖面图如上图)。