周德庆《微生物学教程》(第3版)笔记和课后习题(含考研真题)详解

微生物学复习资料(第三版 周德庆)汇总

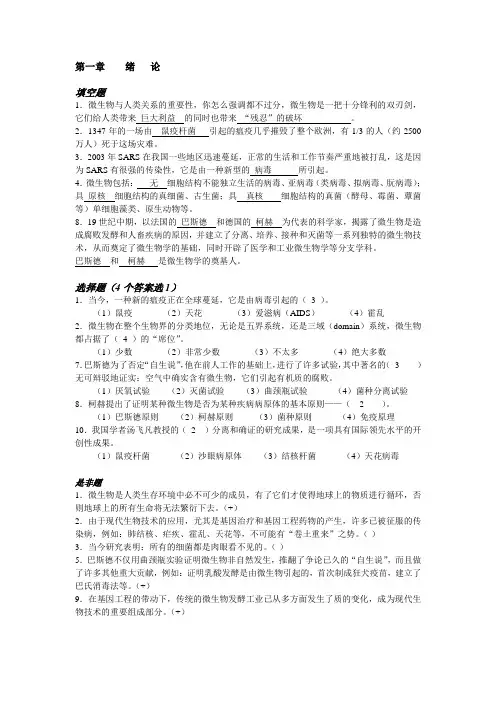

第一章绪论填空题1.微生物与人类关系的重要性,你怎么强调都不过分,微生物是一把十分锋利的双刃剑,它们给人类带来巨大利益的同时也带来“残忍”的破坏。

2.1347年的一场由鼠疫杆菌引起的瘟疫几乎摧毁了整个欧洲,有1/3的人(约2500万人)死于这场灾难。

3.2003年SARS在我国一些地区迅速蔓延,正常的生活和工作节奏严重地被打乱,这是因为SARS有很强的传染性,它是由一种新型的病毒所引起。

4.微生物包括:无细胞结构不能独立生活的病毒、亚病毒(类病毒、拟病毒、朊病毒);具原核细胞结构的真细菌、古生菌;具真核细胞结构的真菌(酵母、霉菌、蕈菌等)单细胞藻类、原生动物等。

8.19世纪中期,以法国的巴斯德和德国的柯赫为代表的科学家,揭露了微生物是造成腐败发酵和人畜疾病的原因,并建立了分离、培养、接种和灭菌等一系列独特的微生物技术,从而奠定了微生物学的基础,同时开辟了医学和工业微生物学等分支学科。

巴斯德和柯赫是微生物学的奠基人。

选择题(4个答案选1)1.当今,一种新的瘟疫正在全球蔓延,它是由病毒引起的(3 )。

(1)鼠疫(2)天花(3)爱滋病(AIDS)(4)霍乱2.微生物在整个生物界的分类地位,无论是五界系统,还是三域(domain)系统,微生物都占据了(4 )的“席位”。

(1)少数(2)非常少数(3)不太多(4)绝大多数7.巴斯德为了否定“自生说”,他在前人工作的基础上,进行了许多试验,其中著名的(3 )无可辩驳地证实:空气中确实含有微生物,它们引起有机质的腐败。

(1)厌氧试验(2)灭菌试验(3)曲颈瓶试验(4)菌种分离试验8.柯赫提出了证明某种微生物是否为某种疾病病原体的基本原则——( 2 )。

(1)巴斯德原则(2)柯赫原则(3)菌种原则(4)免疫原理10.我国学者汤飞凡教授的(2 )分离和确证的研究成果,是一项具有国际领先水平的开创性成果。

(1)鼠疫杆菌(2)沙眼病原体(3)结核杆菌(4)天花病毒是非题1.微生物是人类生存环境中必不可少的成员,有了它们才使得地球上的物质进行循环,否则地球上的所有生命将无法繁衍下去。

微生物学教程 周德庆 第三版 真核微生物答案解析

研究生产概况等信息。 答: ( 1)簟菌又称伞菌, 是指能形成大型肉质子实体的真菌, 包括大多数担子菌和极少数的子褒菌类。 (2)全球可供食用的簟菌种类有2000多种, 其中我国有 1500余种, 目前已鉴定的食用菌已有981种, 其

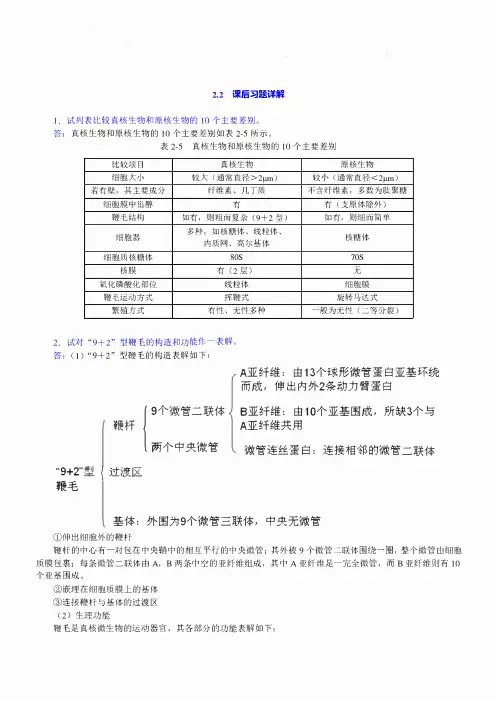

基体:外围为9个做管三联体,中央无微管

句伸出细胞外的鞭杆 鞭杆的中心有一对包在中央鞘中的相互平行的中央微管;其外被9个微管二联体围绕一 圈,整个微管由细胞 质膜包裹;每条微管二联体由A, B两条中空的亚纤维组成, 其中A亚纤维是一 完全微管, 而B亚纤维则有10 个亚基围成。 @嵌埋在细胞质膜上的基体 @连接鞭杆与基体的过渡区

中92种已驯化, 62种已能进行人工栽培。 (3)食用菌产业的优势和我国有关研究生产概况: 食用菌产业是 “ 五不争 ” 产业, 不与人争粮, 不与粮争

地, 不与地争肥,不与农争时,不与其他行业争资源, 从而使食用菌成了我国第六大农产品。 我国成为全球第一 大食用菌生产和出口大国。

一

@G 肤聚糖含量低, 不含磷壁酸, 脂质与蛋白质含量较高, 其原生质体制备: 使用EDTA鳌合剂处理, 溶 菌酶进行处理。

(2)放线菌为G十, 其细胞壁具有G十所具有的特点。 放线菌原生质体制备: 青霉素、 溶菌酶处理细胞壁。 (3)酵母菌和霉菌为真菌, 酵母菌的细胞壁外层为甘露聚糖, 内层为葡聚糖;而霉菌的细胞壁成分为几丁 质、 蛋白质、 葡聚糖。 酵母菌原生质体制备: 蜗牛消化酶处理细胞壁。 霉菌原生质体制备: 纤维素酶处理细胞壁。

2. 试对"9+2"型鞭毛的构造和功能作 一表解。 答: Cl) "9+2"型鞭毛的构造表解如下:

《微生物学教程》周德庆课后答案

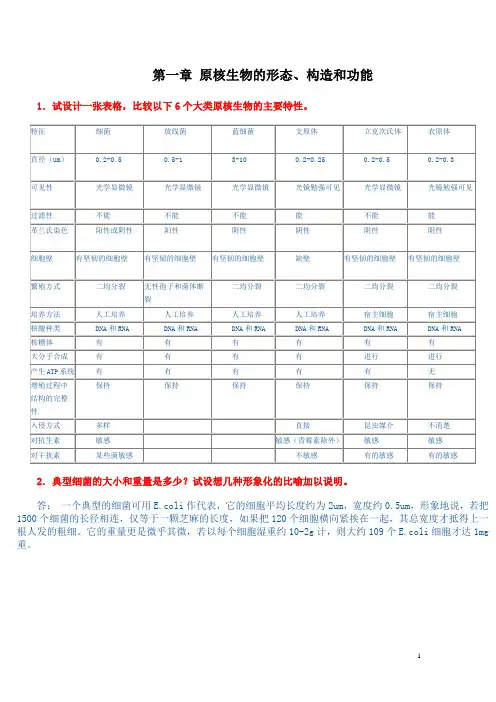

第一章原核生物的形态、构造和功能1.试设计一张表格,比较以下6个大类原核生物的主要特性。

2.典型细菌的大小和重量是多少?试设想几种形象化的比喻加以说明。

答:一个典型的细菌可用E.coli作代表,它的细胞平均长度约为2um,宽度约0.5um,形象地说,若把1500个细菌的长径相连,仅等于一颗芝麻的长度,如果把120个细胞横向紧挨在一起,其总宽度才抵得上一根人发的粗细。

它的重量更是微乎其微,若以每个细胞湿重约10-2g计,则大约109个E.coli细胞才达1mg 重。

3.试图示G+和G-细菌细胞壁的主要构造,并简要说明其异同。

答:G+细菌与G-细菌的细胞壁都含肽聚糖和磷壁酸;不同的是含量的区别:如下表4.试图示肽聚糖的模式构造,并指出G+和G-细菌肽聚糖结构的差别。

答:图示如下:G-细菌与G+细菌的肽聚糖的差别仅在于:1)四肽尾的底3个氨基酸不是L-lys ,而是被一种只有在原核微生物细胞壁上才有的内消二氨基庚二酸(m-DAP)所代替;2)没有特殊的肽桥,其前后两个单体间的连接仅通过甲四肽尾的第4个氨基酸——D-Ala 的羧基与乙四肽尾的第3个氨基酸——m-DAP 的氨基直接相连,因而只形成较为疏稀、机械强度较差的肽聚糖网套。

5.什么是缺壁细菌?试列表比较4类缺壁细菌的形成、特点和实际应用。

答:在自然界长期进化中和实验室菌种的自发突变中都会产生少数缺细胞壁的种类,或是用人为的方法通过抑制新生细胞壁的合成或对现成细胞壁进行酶解而获得人工缺壁的细菌统称为缺壁细菌。

比较如下:6.试述染色法的机制并说明此法的重要性。

答:革兰氏染色的机制为:通过结晶紫初染和碘液媒染后,在细菌的细胞膜内可形成不溶于水的结晶紫与碘的复合物。

G+由于其细胞壁较厚、肽聚糖网层次多和交联致密,故遇脱色剂乙醇处理时,因失水而使网孔缩小,在加上它不含类脂,故乙醇的处理不会溶出缝隙,因此能把结晶紫与碘的复合物牢牢留在壁内,使其保持紫色。

反之,G-细菌因其细胞壁薄、外膜层类脂含量高、肽聚糖层薄和交联度差,遇脱色剂乙醇后,以类脂为主的外膜迅速溶解,这时薄而松散的肽聚糖网不能阻挡结晶紫与碘复合物的溶出,因此细胞退成无色。

微生物学教程(第三版)周德庆课后答案

经过科学的归纳和理性的思考,整理成一个科学的分类系统

鉴定的任务与分类恰恰相反,它是一个从一般到特殊或从抽象到具体的过程,亦即通过详细观察和描述一

个未知纯种微生物的各种性状特征,然后查找现成的分类系统,以达到对其知类、辨名的目的。

命名的任务是为一个新发现的微生物确定一个新学名,亦即当你详细观察和描述某一具体菌种后,经

第二章 真核微生物的形态、构造和功能

1、名词解释:真核微生物,酵母菌,生活史,霉菌,无性孢子,有性孢子,子实体。 真核微生物:是指一大类有完整细胞核、结构精巧的染色体和多种细胞器的微生物。 酵母菌:非分类名词,一群能发酵糖类的单细胞微生物,属真菌类。 生活史 :个体经一系列生长、发育阶段后而产生下一代个体的全部过程,就称为该生物的生活史或生

菌落透明度

透明或稍透明

稍透明

不透明

不透明

菌落与培养基结合程度 不结合

不结合

牢固结合

较牢固结合

菌落颜色

多样

单调,一般呈乳脂或

十分多样

十分多样

矿烛色,少数红色或黑色

菌落正反面颜色的差别 相同

相同

一般不同

一般不同

菌落边缘

一般看不到细胞

可见球状, 有时可见细丝状细胞 可见粗丝状细胞

卵圆状或假丝状细胞

气味

一般有臭味

18S rRNA 的寡聚核苷酸测序,并比较其同源性水平后,提出了一个与以往各种界级分类不同的新系统,

称为三域学说。三域指细菌域、古生菌域和真核生物域。

7、何谓(G+C)mol% 值?它在微生物分类鉴定中有何应用?

表示 DNA 分子中鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)所占的摩尔百分比值。

应用: ①判别种与种之间亲缘关系相近程度;②是建立新分类单元时的重要指标。

微生物学教程周德庆第三版病毒和亚病毒因子答案解析

微⽣物学教程周德庆第三版病毒和亚病毒因⼦答案解析1. 病毒的⼀般⼤⼩如何?与原核⽣物和真核⽣物细胞有何⼤⼩上的差别?最⼤的病毒和最⼩的病毒(不计亚病毒因⼦)是什么?答:Cl)病毒的⼀般⼤⼩:绝⼤多数的病毒都是能通过细菌滤器的微⼩颗粒,它们的直径多数在100n m (20~ 200n m )上下。

(2)病毒与原核和真核⽣物细胞⼤⼩上的差别:原核细胞直径⼩千2µm,真核细胞直径通常⼤千2µm,病毒、细菌和真菌这3类微⽣物个体直径⽐约为1:10:100。

(3)最⼤病毒与最⼩病毒:最⼤的病毒是直径为250n m 的⽜疮苗病毒,最⼩病毒之⼀是脊髓灰质炎病毒,其直径仅为28n m 。

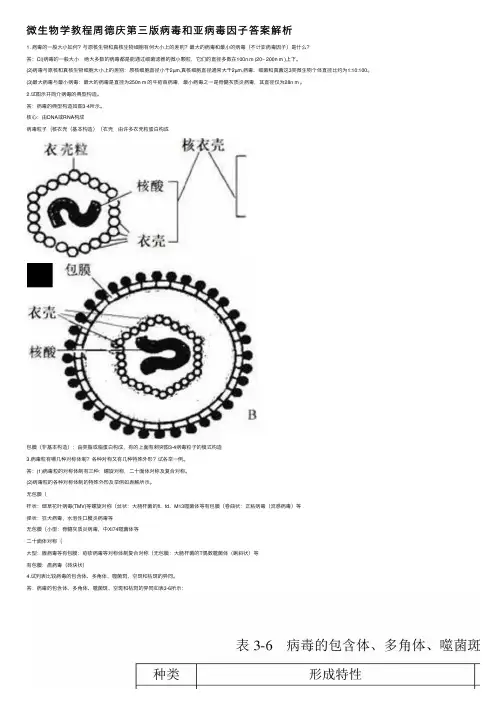

2.试图⽰并简介病毒的典型构造。

答:病毒的典型构造如图3-4所⽰。

核⼼:由DNA或RNA构成病毒粒⼦{核⾐壳(基本构造){⾐壳.由许多⾐壳粒蛋⽩构成包膜(⾮基本构造):由类脂或脂蛋⽩构成,有的上⾯有剌突图3-4病毒粒⼦的模式构造3.病毒粒有哪⼏种对称体制?各种对称⼜有⼏种特殊外形?试各举⼀例。

答:(1)病毒粒的对称体制有三种:螺旋对称,⼆⼗⾯体对称及复合对称。

(2)病毒粒的各种对称体制的特殊外形及举例如表解所⽰。

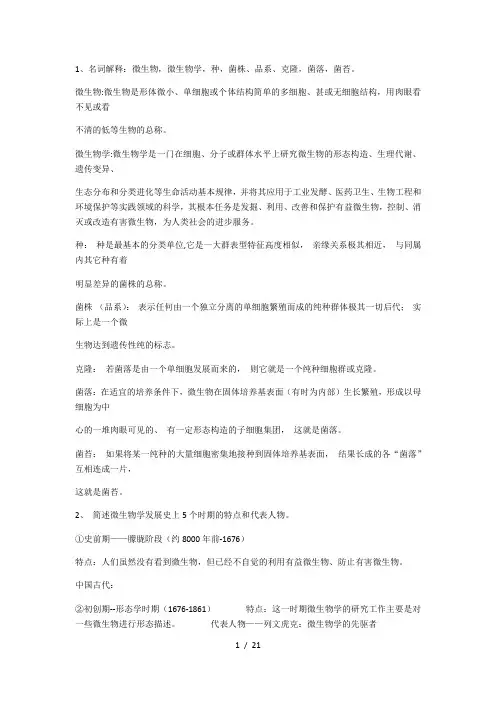

⽆包膜{杆状:烟草花叶病毒(TMV)等螺旋对称{丝状:⼤肠杆菌的fl、fd、M13噬菌体等有包膜{卷曲状:正粘病毒(流感病毒)等弹状:狂⽝病毒,⽔泡性⼝膜炎病毒等⽆包膜{⼩型:脊髓灰质炎病毒,中Xl74噬菌体等⼆⼗⾯体对称{⼤型:腺病毒等有包膜:疮疹病毒等对称体制复合对称{⽆包膜:⼤肠杆菌的T偶数噬菌体(蜊斜状)等有包膜:疽病毒(砖块状)4.试列表⽐较病毒的包含体、多⾓体、噬菌斑、空斑和枯斑的异同。

答:病毒的包含体、多⾓体、噬菌斑、空斑和枯斑的异同如表3-6所⽰:@泡沫⼤、料液略黏。

@镜检时发现菌体减少,发胖,⾰兰⽒染⾊后呈现红⾊碎⽚。

严重时,可出现拉丝或⽹状,或呈鱼刺状,⼏乎看不到完整菌体。

(2)证实⽅法:⽤发酵的纯菌做两组平板(长成菌苔的),其中⼀组加⼊合适溶度的发酵液,另⼀组加⼊同溶度的新鲜培养基或未染噬菌体的发酵液,培养⼀段时间后观察,若出现空⽩斑,则有噬菌体。

微生物学教程第三版(周德庆版)

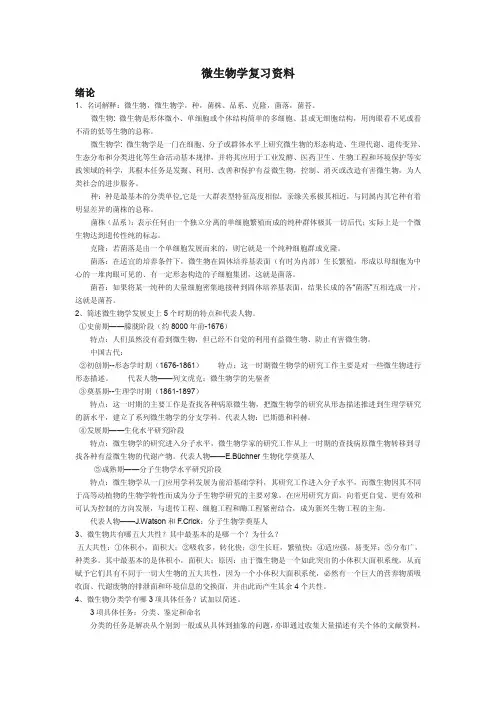

1、名词解释:微生物,微生物学,种,菌株、品系、克隆,菌落,菌苔。

微生物:微生物是形体微小、单细胞或个体结构简单的多细胞、甚或无细胞结构,用肉眼看不见或看不清的低等生物的总称。

微生物学:微生物学是一门在细胞、分子或群体水平上研究微生物的形态构造、生理代谢、遗传变异、生态分布和分类进化等生命活动基本规律,并将其应用于工业发酵、医药卫生、生物工程和环境保护等实践领域的科学,其根本任务是发掘、利用、改善和保护有益微生物,控制、消灭或改造有害微生物,为人类社会的进步服务。

种:种是最基本的分类单位,它是一大群表型特征高度相似,亲缘关系极其相近,与同属内其它种有着明显差异的菌株的总称。

菌株(品系):表示任何由一个独立分离的单细胞繁殖而成的纯种群体极其一切后代;实际上是一个微生物达到遗传性纯的标志。

克隆:若菌落是由一个单细胞发展而来的,则它就是一个纯种细胞群或克隆。

菌落:在适宜的培养条件下,微生物在固体培养基表面(有时为内部)生长繁殖,形成以母细胞为中心的一堆肉眼可见的、有一定形态构造的子细胞集团,这就是菌落。

菌苔:如果将某一纯种的大量细胞密集地接种到固体培养基表面,结果长成的各“菌落”互相连成一片,这就是菌苔。

2、简述微生物学发展史上5个时期的特点和代表人物。

①史前期——朦胧阶段(约8000年前-1676)特点:人们虽然没有看到微生物,但已经不自觉的利用有益微生物、防止有害微生物。

中国古代:②初创期--形态学时期(1676-1861)特点:这一时期微生物学的研究工作主要是对一些微生物进行形态描述。

代表人物——列文虎克:微生物学的先驱者③奠基期--生理学时期(1861 -1 897)特点:这一时期的主要工作是查找各种病原微生物,把微生物学的研究从形态描述推进到生理学研究的新水平,建立了系列微生物学的分支学科。

代表人物:巴斯德和科赫。

④发展期——生化水平研究阶段特点:微生物学的研究进入分子水平,微生物学家的研究工作从上一时期的查找病原微生物转移到寻找各种有益微生物的代谢产物。

微生物学教程 周德庆 第三版 病毒和亚病毒因子答案解析

1. 病毒的一般大小如何?与原核生物和真核生物细胞有何大小上的差别?最大的病毒和最小的病毒(不计亚病毒因子)是什么?答:Cl)病毒的一般大小:绝大多数的病毒都是能通过细菌滤器的微小颗粒,它们的直径多数在100n m (20~ 200n m )上下。

(2)病毒与原核和真核生物细胞大小上的差别:原核细胞直径小千2µm,真核细胞直径通常大千2µm,病毒、细菌和真菌这3类微生物个体直径比约为1:10:100。

(3)最大病毒与最小病毒:最大的病毒是直径为250n m 的牛疮苗病毒,最小病毒之一是脊髓灰质炎病毒,其直径仅为28n m 。

2.试图示并简介病毒的典型构造。

答:病毒的典型构造如图3-4所示。

核心:由DNA或RNA构成病毒粒子{核衣壳(基本构造){衣壳.由许多衣壳粒蛋白构成包膜(非基本构造):由类脂或脂蛋白构成,有的上面有剌突图3-4病毒粒子的模式构造3.病毒粒有哪几种对称体制?各种对称又有几种特殊外形?试各举一例。

答:(1)病毒粒的对称体制有三种:螺旋对称,二十面体对称及复合对称。

(2)病毒粒的各种对称体制的特殊外形及举例如表解所示。

无包膜{杆状:烟草花叶病毒(TMV)等螺旋对称{丝状:大肠杆菌的fl、fd、M13噬菌体等有包膜{卷曲状:正粘病毒(流感病毒)等弹状:狂犬病毒,水泡性口膜炎病毒等无包膜{小型:脊髓灰质炎病毒,中Xl74噬菌体等二十面体对称{大型:腺病毒等有包膜:疮疹病毒等对称体制复合对称{无包膜:大肠杆菌的T偶数噬菌体(蜊斜状)等有包膜:疽病毒(砖块状)4.试列表比较病毒的包含体、多角体、噬菌斑、空斑和枯斑的异同。

答:病毒的包含体、多角体、噬菌斑、空斑和枯斑的异同如表3-6所示:@泡沫大、料液略黏。

@镜检时发现菌体减少,发胖,革兰氏染色后呈现红色碎片。

严重时,可出现拉丝或网状,或呈鱼刺状,几乎看不到完整菌体。

(2)证实方法:用发酵的纯菌做两组平板(长成菌苔的),其中一组加入合适溶度的发酵液,另一组加入同溶度的新鲜培养基或未染噬菌体的发酵液,培养一段时间后观察,若出现空白斑,则有噬菌体。

周德庆编《微生物学教程》课后习题参考答案

For personal use only in study and research; not for commercial use周德庆编《微生物学教程》课后习题参考答案绪论1.什么是微生物?它包括哪些类群?答:微生物是一切肉眼看不见或看不清的微小生物的总称。

包括:①原核类的细菌、放线菌、蓝细菌、支原体、立克次氏体和衣原体;②真核类的真菌、原生动物、和显微藻类;③属于非细胞类的病毒和亚病毒.2.人类迟至19 世纪才真正认识微生物,其中主要克服了哪些重大障碍?答:①显微镜的发明,②灭菌技术的运用,③纯种分离技术,④培养技术。

3.简述微生物生物学发展史上的5 个时期的特点和代表人物.答:史前期(约8000 年前—1676),各国劳动人民,①未见细菌等微生物的个体;②凭实践经验利用微生物是有益活进行酿酒、发面、制酱、娘醋、沤肥、轮作、治病等)初创期(1676—1861 年),列文虎克,①自制单式显微镜,观察到细菌等微生物的个体;②出于个人爱好对一些微生物进行形态描述;奠基期(1861—1897年),巴斯德,①微生物学开始建立;②创立了一整套独特的微生物学基本研究方法;③开始运用“实践——理论——实践”的思想方法开展研究;④建立了许多应用性分支学科;⑤进入寻找人类动物病原菌的黄金时期;发展期(1897—1953年),e.buchner,①对无细胞酵母菌“酒化酶”进行生化研究;②发现微生物的代谢统一性;③普通微生物学开始形成;④开展广泛寻找微生物的有益代谢产物;⑤青霉素的发现推动了微生物工业化培养技术的猛进;成熟期(1953—至今)j.watson 和f.crick,①广泛运用分子生物学理论好现代研究方法,深刻揭示微生物的各种生命活动规律;②以基因工程为主导,把传统的工业发酵提高到发酵工程新水平;③大量理论性、交叉性、应用性和实验性分支学科飞速发展;④微生物学的基础理论和独特实验技术推动了生命科学个领域飞速发展;⑤微生物基因组的研究促进了生物信息学时代的到来。

微生物(周德庆)第3版习题及答案

第一章绪论一、名词解释1,微生物: 就是一切肉眼瞧不见或瞧不清得微小生物得总与。

(个体微小、结构简单、进化地位低,必须借助显微镜才能瞧清得微小生物得总称)二、填空题1,微生物由于其体形都极其微小,因而导致了一系列与之密切相关得五个重要共性,即体积小,面积大;转化快,适应强;生长旺,繁殖快;适应强:易变异,分布广;种类多,。

2,按就是否具有细胞结构,微生物可分为细胞型微生物与_非细胞型微生物。

3,细胞型微生物根据其细胞结构特征又可分为(原核)微生物与(真核)微生物。

4,按照Carl Woese 得三界论,微生物可分为真细菌、古细菌与真核微生物.三、选择题1,适合所有微生物得特殊特征就是( c ).A、它们就是多细胞得B、细胞有明显得核C、只有用显微镜才能观察到D、可进行光合作用2,细菌学得奠基人就是(b )。

A、 Louis Pasteur B、 Robert KochC、 van DyckD、van Leeuwenhoek3,Louis Pasteur采用曲颈瓶试验来(d)。

A、驳斥自然发生说 B、证明微生物致病C、认识到微生物得化学结构 D、提出细菌与原生动物分类系统4,微生物学中铭记Robert Koch就是由于(a)。

A、证实病原菌学说B、在实验室中成功地培养了病毒C、发展了广泛采纳得分类系统D、提出了原核生物术语5,微生物学得奠基人就是( a )。

A、 Louis PasteurB、 Robert KochC、 vanDyck D、 van Leeuwenhoek四、简答题1,微生物有哪五大共性?其中最基本得就是哪一个?为什么?答:微生物得五大共性:体积小,面积大;吸收多,转化快;生长旺,繁殖快;适应强,易变异;分布广,种类多。

其中体积小,面积大就是微生物最基本得性质。

因为一个小体积大面积系统,必然有一个巨大得营养物质吸收面、代谢废物得排泄面与环境信息得得交换面,并由此产生其余四个共性。

周德庆微生物第三版课后答案

周德庆微生物第三版课后答案【篇一:微生物学周德庆版重点课后习题答案】切肉眼看不见或看不清的微小生物的总称。

2.列文虎克(显微镜,微生物的先驱)巴斯德(微生物学)科赫(细菌学)3.什么是微生物?习惯上它包括那几大类群?答:微生物是一切肉眼看不见或看不清的微小生物的总称。

它是一些个体微小结构简单的低等生物。

包括①原核类的细菌(真细菌和古细菌)、放线菌、蓝细菌、支原体、立克次氏体和衣原体;②真核类的真菌(酵母菌、霉菌和蕈菌)、原生动物和显微藻类;③属于非细胞类的病毒和亚病毒(类病毒、拟病毒和朊病毒)。

4.为什么说微生物的“体积小、面积大”是决定其他四个共性的关键?答:“体积小、面积大”是最基本的,因为一个小体积大面积系统,必然有一个巨大的营养物质吸收面、代谢废物的排泄面和环境信息的交换面,并由此而产生其余4个共性。

第一章原核生物的形态、构造和功能1.细菌:是一类细胞极短(直径约0.5微米,长度约0.5-5微米),结构简单,胞壁坚韧,多以二分裂方式繁殖和水生性较强的原核生物。

2.试图示肽聚糖单体的模式构造,并指出g+细菌与g-细菌在肽聚糖成分和结构上的差别?答:主要区别为;①四肽尾的第3个氨基酸不是 l-lys,而是被一种只有在原核微生物细胞壁上的特殊氨基酸——内消旋二氨基庚二酸(m-dap)所代替;②没有特殊的肽桥,其前后两个单体间的连接仅通过甲四肽尾的第4个氨基酸(d-ala)的羧基与乙四肽尾的第3个氨基酸(m-dap)的氨基直接相连,因而只形成较为疏稀、机械强度较差的肽聚糖网套。

3.试述革兰氏染色的机制。

答:革兰氏染色的机制为:通过结晶紫初染和碘液媒染后,在细菌的细胞膜内可形成不溶于水的结晶紫与碘的复合物。

g+由于其细胞壁较厚、肽聚糖网层次多和交联致密,故遇脱色剂乙醇处理时,因失水而使网孔缩小,在加上它不含类脂,故乙醇的处理不会溶出缝隙,因此能把结晶紫与碘的复合物牢牢留在壁内,使其保持紫色。

反之,g-细菌因其细胞壁薄、外膜层类脂含量高、肽聚糖层薄和交联度差,遇脱色剂乙醇后,以类脂为主的外膜迅速溶解,这时薄而松散的肽聚糖网不能阻挡结晶紫与碘复合物的溶出,因此细胞退成无色。