应用地球物理学习题答案

应用地球物理学习题答案

一、名词解释1地震勘探:是以不同岩石、矿石间的弹性差异为基础,通过观测和研究地震波在地下岩石中的传播特性,以实现地质勘查目标的一种研究方法。

2震动图:用μ~t坐标系统表示的质点振动位移随时间变化的图形称为地震波的震动图。

3波剖面图:某一时刻t质点振动位移μ随距离x变化的图形称之为波剖面图。

4时间场:时空函数所确定的时间t的空间分布称为时间场。

5等时面:在时间场中,如果将时间值相同的各点连接起来,在空间构成一个面,在面中任意点地震波到达的时间相等,称之为等时面。

6横波:弹性介质在发生切变时所产生的波称之为横波,即剪切形变在介质中传播又称之为剪切波或S波。

7纵波:弹性介质发生体积形变(即拉伸或压缩形变)所产生的波称为纵波,又称压缩波或P波。

8频谱分析:对任一非周期地震阻波进行傅氏变换求域的过程。

9波前面:惠更斯原理也称波前原理,假设在弹性介质中,已知某时刻t波前面1时刻开始产生子波向外传播,上的各点,则可把这些点看做是新的震动源,从t1+Δt时刻的新的波前面。

经过Δt时间后,这些子波波前所构成的包拢面就是t110视速度:沿观测方向,观测点之间的距离和实际传播时间的比值,称之为视速度。

V*11观测系统:在地震勘探现场采集中,为了压制干扰波和确保对有效波进行√×追踪,激发点和接收点之间的排列和各排列的位置都应保持一定的相对关系,这种激发点和接收点之间以及排列和排列之间的位置关系,称之为观测系统。

12水平叠加:又称共反射点叠加或共中心点叠加,就是把不同激发点不同接收点上接收到的来自同一反射点的地震记录进行叠加。

13时距曲线:一种表示接收点距离和地震波走时的关系曲线,通常以接收点到激发点的距离为横坐标,地震波到达该接收点的走时为纵坐标。

14同向轴:在地震记录上相同相位的连线。

15波前扩散:已知在均匀介质中,点震源的波前为求面,随着传播距离的增大,球面逐渐扩展,但是总能量保持不变,而使单位面积上的能量减少,震动的振幅将随之减小,这称之为球面扩散或波前扩散。

应用地球物理复习题部分答案

《应用地球物理》复习题一、名词解释重力正常场:假定地球是一个内部物质成均匀同心层分布且与大地水准面偏差最小的旋转椭球体,即参考椭球体,则其表面的重力场就称之为重力正常场。

参考椭球:为便于计算重力正常值,我们选择一个内部物质呈均匀同心层分布且与大地水准面偏差最小的旋转椭球体作为地球的形状,这个椭球体称为参考椭球。

大地水准面:当水准面与平均海平面重合时,这个面就称大地水准面固体潮:引力的变化会引起地球固体部分周期性的形变,这种形变叫固体潮。

重力异常:在重力勘探中,由地下岩(矿)石密度分布不均匀所引起的重力变化称为重力异常。

,这剩余密度:假设地下有一个体积为V,密度为ρ的地质体,围岩的密度为ρ称为剩余密度。

两种的密度差Δρ=ρ﹣ρ重力梯级带:由一组彼此大致平行,且沿一定方向延伸的密集等值线所表示的异常分布,称为重力梯级带。

重力高:在重力异常等值线平面图中,若等值线圈闭中心处的重力异常值比周围的大,则这种异常分布称为重力高。

布格异常:经过地形校正,布格校正和正常场校正后的重力异常称为布格异常。

正演:由地质体的赋存状态和物性参数计算该地质体引起的场异常或效应的过程。

反演:地球物理反演是由地球物理异常的分布确定地质体的赋存状态和物性参数的过程。

磁感应强度:磁化:介质受到磁场的作用会获得磁性,产生附加磁场,从而使原有磁场发生变化,这种作用称为磁化。

地磁日变:地磁日变是地磁短期平静变化的一种,周期为24小时,依赖于地方太阳时,白天比夜晚变化大,夏季比冬季变化幅度大。

剩余磁化强度:岩、矿石形成时,被当时地磁场磁化后保留下来的磁化强度称为剩余磁化强度,它与现代地磁场无关。

磁异常:在消除了各种短期磁场变化以后,实测地磁场与作为正常磁场的主磁场之间仍存在着差异,这个差异就称为磁异常。

化极:将测区内磁性体产生的磁异常换算为假定磁性体位于地磁极处产生的磁异常,称为“化到地磁极”,简称化极。

有效磁化强度:总磁化强度M在观测剖面上的分量Ms,定义为有效磁化强度。

地球物理复习题答案

1、基本概念:重力等位面、重力异常、地磁要素、磁异常、感应磁化强度,地磁日变、波阻抗、震相、同相轴、偏移距、电阻率、极化率重力等位面:当位移方向l与重力g的方向垂直时W(x,y,z)=C(常数)在W(x,y,z)=C方程所确定的曲面上,重力位各处都等于常数C,称这曲面叫重力等位面。

重力异常:在重力学中,由地下岩矿石密度分布不均匀所引起的重力变化磁异常:主要指地壳浅部具有磁性的岩石或矿石所引起的局部磁场,它叠加在基本磁场之上。

感应磁化强度:岩(矿)石被现在地磁场磁化而具有的磁化强度称为感应磁化强度地磁日变:地磁的太阳静日变化,以太阳日(24小时)为周期的日变化。

太阴日变化:以来于地方太阴日,并以半个太阴日为周期的变化。

波阻抗:地震波在介质中传播时,作用于某个面积上的压力与单位时间内垂直通过此面积的质点流量(即面积乘质点振动速度)之比,具有阻力的含义,称为波阻抗,其数值等于介质密度p与波速V的乘积。

震相:在地震图上显示的性质不同或传播路径不同的地震波组。

各种震相在到时、波形、振幅、周期、质点运动等方面都各有它们自己的特征。

同相轴:地震记录上各道振动相位相同的极值(俗称波峰成波谷)的连线称为同相轴。

(在解释地震勘探资料时,常常根据地震记录上有规律地出现的形状相似的振动画出不同的同相轴,它们表示不同层次的地震波。

)偏移距:指激发点到最近的检波器组中心的距离,常常分解为两个分量:垂直偏移距,即以直角到排列线的距离;纵偏移距,从激发点在排列线的投影到第一个检波器组中心的距离。

电阻率:表征物体导电性好坏的一个物理量。

在数值上,它相当于电流垂直通过边长为一米的立方体均匀物质时,该物质所具有的电阻值。

极化率:表征极化介质的激电性质。

2、什么是地球物理学,包括哪些主要方法,这些方法研究的物理基础是什么?(绪论)地球物理学是应用物理学的方法研究地球的一门科学。

从广义上来讲,地球物理学的研究对象包括从固体地球的内核直至大气圈边界的整个地球;从狭义上来讲,地球物理学指的就是固体地球物理学,运用物理学的方法理解、解释地球的内部构造、组成、动力学以及与地球表面地质现象的关系。

2017地球物理学基础作业08及参考答案

2017地球物理学基础作业08及参考答案1.磁倾角-Inclination 极移曲线-Polar wander curve磁偏角-Declination 居里温度-Curie temperature (point)古地磁-Paleomagnetism normal polarity -正极性Dipole -磁偶极子Diamagnetic -反磁性、抗磁性Paramagnetic -顺磁性Ferromagnetic -铁磁性Three main classes of magnetic behavior can be distinguished on the basis of magnetic susceptibility:diamagnetism,paramagnetism and ferromagnetism.In diamagnetic materials the susceptibility is low and negative,i.e.,a magnetization develops in the opposite direction to the applied field.Paramagnetic materials have low,positive susceptibilities.Ferromagnetic materials can be subdivided into three categories.True ferromagnetism is a cooperative phenomenon observed in metals like iron,nickel and cobalt,in which the lattice geometry and spacing allows the exchange of electrons between neighboring atoms.This gives rise to a molecular field by means of which the magnetic moments of adjacent atoms reinforce their mutual alignment parallel to a common direction.Ferromagnetic behavior is characterized by high positive susceptibilities and strong magnetic properties.The crystal structures of certain minerals permit an indirect cooperative interaction between atomic magnetic moments.This indirect exchange confers magnetic properties that are similar to ferromagnetism.The mineral may display antiferromagnetism or ferrimagnetism.The small group of ferrimagnetic minerals is geophysically important,especially in connection with the analysi s of the Earth’s paleomagnetic field.根据磁化率可以区分三类主要的磁性行为:抗磁性、顺磁性和铁磁性。

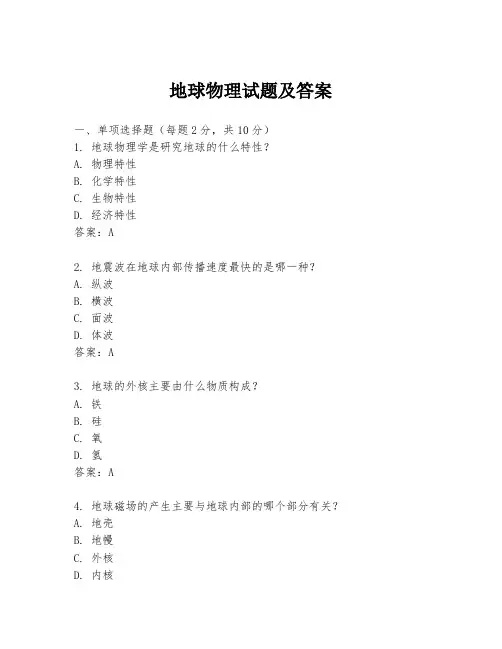

地球物理试题及答案

地球物理试题及答案一、单项选择题(每题2分,共10分)1. 地球物理学是研究地球的什么特性?A. 物理特性B. 化学特性C. 生物特性D. 经济特性答案:A2. 地震波在地球内部传播速度最快的是哪一种?A. 纵波B. 横波C. 面波D. 体波答案:A3. 地球的外核主要由什么物质构成?A. 铁B. 硅C. 氧D. 氢答案:A4. 地球磁场的产生主要与地球内部的哪个部分有关?A. 地壳B. 地幔C. 外核D. 内核答案:C5. 地球物理学中,用于探测地下结构的技术是?A. 遥感技术B. 重力测量C. 地震勘探D. 地磁测量答案:C二、多项选择题(每题3分,共15分,多选或少选均不得分)6. 地球物理学的研究领域包括以下哪些?A. 地震学B. 气象学C. 地热学D. 地磁学答案:ACD7. 以下哪些是地球物理学中常用的勘探方法?A. 地震勘探B. 重力勘探C. 磁力勘探D. 遥感勘探答案:ABC8. 地球物理学中,下列哪些因素会影响地震波的传播?A. 岩石类型B. 温度C. 压力D. 湿度答案:ABC9. 地球物理学家研究的主要目的包括以下哪些?A. 了解地球内部结构B. 预测地震C. 寻找矿产资源D. 研究气候变化答案:ABC10. 地球物理学中,下列哪些是地球磁场的异常现象?A. 磁偏角B. 磁倾角C. 磁极漂移D. 磁暴答案:ACD三、填空题(每空1分,共10分)11. 地球物理学中的“三极”指的是地壳、地幔和______。

答案:内核12. 地球物理学中,______波是唯一能在固体、液体和气体中传播的波。

答案:纵波13. 地球物理学家通过______测量来研究地球的重力场。

答案:重力测量14. 地球物理学中,______是研究地球磁场变化的学科。

答案:地磁学15. 地球物理学的一个重要应用是______。

答案:地震预测四、简答题(每题5分,共20分)16. 简述地震波的类型及其传播特点。

答案:地震波主要分为纵波(P波)和横波(S波)。

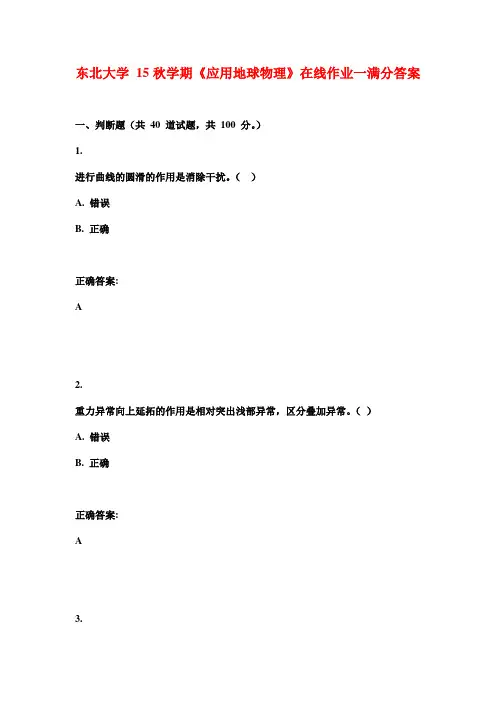

东北大学 15秋学期《应用地球物理》在线作业一满分答案

东北大学15秋学期《应用地球物理》在线作业一满分答案一、判断题(共40 道试题,共100 分。

)1.进行曲线的圆滑的作用是消除干扰。

()A. 错误B. 正确正确答案:A2.重力异常向上延拓的作用是相对突出浅部异常,区分叠加异常。

()A. 错误B. 正确正确答案:A3.求Za水平导数异常的作用是突出异常的梯度带。

()A. 错误B. 正确正确答案:B4.地磁场场总强度T的模量在地表的变化规律是由赤道向两极逐渐增大()A. 错误B. 正确正确答案:B5. 地磁场和位于球心的磁偶极子磁场相当,磁轴和地轴不重合,夹角为11.5度。

()A. 错误B. 正确正确答案:B6. 铁磁性矿物磁化率为大于零的常数,数值大,磁性强,是磁法勘探中认为的磁性物质。

()A. 错误B. 正确正确答案:A7.无限延伸薄板斜交磁化时异常形态仅于有关,造成异常的多解性。

()A. 错误B. 正确正确答案:B8. 感应磁化强度和剩余磁化强度的强弱都与现代地磁场有关。

()A. 错误B. 正确正确答案:A9.进行磁场的向下延拓的目的是消弱浅部干扰,突出深部异常。

()A. 错误B. 正确正确答案:A10.重力资料的整理中,地形影响恒为正值,故其校正值恒为正。

()A. 错误B. 正确正确答案:B11.ΔT异常比Za异常受斜磁化影响大。

()A. 错误B. 正确正确答案:B12. 正常地磁场的水平分量H在地表的变化规律是由赤道向两极逐渐变小()A. 错误B. 正确正确答案:B13.自然电场法在金属矿体上出现负心电位。

()A. 错误B. 正确正确答案:B14.重力异常向下延拓的作用是有利于消弱浅部干扰,相对突出深部异常特征。

()A. 错误B. 正确正确答案:A15.在联剖法中,反交点对应的地质体为陡倾低阻导体。

()A. 错误B. 正确正确答案:A16.K型曲线反映地下电性层关系为ρ1 )>ρ2<ρ3(A. 错误B. 正确正确答案:A17.浸染状矿体产生体极化,而致密状矿体矿体则产生面极化。

应用地球物理模拟试卷二.doc

《应用地球物理》模拟试卷二一、名词解释(每题3 分,共15分)1、磁法勘探2、电法勘探3、激发极化效应4、自然电场法5、布格重力异常二、判断题(每题2 分,共20 分)1、不同地质体物性差异的存在,构成了物探方法解决地质问题的物质基础( )2、正常地磁场的水平分量H在地表的变化规律是由赤道向两极逐渐变小ﻩ( )3、有效磁化倾角是有效磁化强度与Y轴正向之间的夹角()4、磁异常无负值或一侧有负值表明磁性体下延较大()5、进行磁场的向下延拓的目的是消弱浅部干扰,突出深部异常。

( )6、视电阻率是电电场作用范围地形及各电性层(或导电岩、矿体)电阻率的综合反映( ) 7、电阻率中梯装置适合于寻找直立的低阻薄脉和水平高阻薄板.()8、充电法对低阻地质体充电后,地质体表面是一个等位面,但与充电点的位置有关.( ) 9、重力资料的整理中,地形影响恒为正值,故其校正值恒为正。

()10、求重力高阶垂向导数异常的作用是使异常变窄、突出浅部异常;区分叠加异常。

( )三、简述断裂构造上的磁异常特征。

(10分)四、什么是激发极化法?简述激发极化法的特点。

(15分)五、简述指示断层可能存在的重力异常标志。

(10分)六、画出下列板状磁性体上的异常曲线曲线。

(15分)七、定性画出下面剖面上1、2、3三个测深点处的电测深曲线,并标注曲线类型。

(15分)《应用地球物理》模拟试卷二答案一、名词解释)1、以不同岩矿石间的磁性差异为基础,通过观测地磁场的变化(磁异常)来找矿解决某些地质问题的一种物探方法。

2、根据地壳中不同岩层之间,岩矿石之间存在的电性质差异,通过观测天然存在的或由人工建立的电场,电磁场分布,来研究地质构造,寻找有用矿产资源,解决工程,环境,灾害等地质问题的一类地球物理勘探方法。

激发极化效应3、岩土介质在外电场激发下产生二次场的现象称为岩矿石的激发极化效应.不同岩矿石的激发极化效应不同。

激发极化法的物理基础。

4、野外观测表明,在金属矿体和含水断裂上往往存在着一种电场,不是人工建立的(自然电场),是由于地下水的运动及岩矿石的电化学反应形成的。

应用地球物理学习题参考答案

一、名词解释1地震勘探:是以不同岩石、矿石间的弹性差异为基础,通过观测和研究地震波在地下岩石中的传播特性,以实现地质勘查目标的一种研究方法。

2震动图:用μ~t坐标系统表示的质点振动位移随时间变化的图形称为地震波的震动图。

3波剖面图:某一时刻t质点振动位移μ随距离x变化的图形称之为波剖面图。

4时间场:时空函数所确定的时间t的空间分布称为时间场。

5等时面:在时间场中,如果将时间值相同的各点连接起来,在空间构成一个面,在面中任意点地震波到达的时间相等,称之为等时面。

6横波:弹性介质在发生切变时所产生的波称之为横波,即剪切形变在介质中传播又称之为剪切波或S波。

7纵波:弹性介质发生体积形变(即拉伸或压缩形变)所产生的波称为纵波,又称压缩波或P波。

8频谱分析:对任一非周期地震阻波进行傅氏变换求域的过程。

波前面上的各点,则可把9波前面:惠更斯原理也称波前原理,假设在弹性介质中,已知某时刻t1时刻开始产生子波向外传播,经过Δt时间后,这些子波波前所构这些点看做是新的震动源,从t1+Δt时刻的新的波前面。

成的包拢面就是t110视速度:沿观测方向,观测点之间的距离和实际传播时间的比值,称之为视速度。

V*11观测系统:在地震勘探现场采集中,为了压制干扰波和确保对有效波进行√×追踪,激发点和接收点之间的排列和各排列的位置都应保持一定的相对关系,这种激发点和接收点之间以及排列和排列之间的位置关系,称之为观测系统。

12水平叠加:又称共反射点叠加或共中心点叠加,就是把不同激发点不同接收点上接收到的来自同一反射点的地震记录进行叠加。

13时距曲线:一种表示接收点距离和地震波走时的关系曲线,通常以接收点到激发点的距离为横坐标,地震波到达该接收点的走时为纵坐标。

14同向轴:在地震记录上相同相位的连线。

15波前扩散:已知在均匀介质中,点震源的波前为求面,随着传播距离的增大,球面逐渐扩展,但是总能量保持不变,而使单位面积上的能量减少,震动的振幅将随之减小,这称之为球面扩散或波前扩散。

地球物理学基础答案版

地球物理学基础(2010) 作业011、通过这两次课对地球物理学的介绍,请联系实际谈谈你对地球物理的认识和看法(如什么是地球物理,它所研究的对象、主要内容和方法等)。

结合原来专业、现在专业,谈谈地球物理将在你今后的科研、工作中发挥的作用。

答:地球物理学研究的内容包括研究地面形状的大地测量学,研究海洋运动的海洋物理学,研究低空的气象学和大气物理学,研究高空以至行星际空间的空间物理学,研究地球本体的固体地球物理学,以及其他一些小分支如火山学、冰川学、大地构造物理学等。

狭义的地球物理一般指固体地球物理学。

固体地球物理包括地震学、地球电磁学与古地磁、重力学、地球动力学等。

地球物理学的研究方法包括地震学(天然地震、人工地震)、势能场(重力场、电磁场)、地热流等方法。

地球物理对社会发展有巨大的推动作用,能应用于防灾减灾、资源能源探测、考古、工程建设、国防安全等各个领域。

2、查资料:估算1)地球每秒所释放的能量;2)全世界以及中国总的电力装机容量;3)对这两组数据进行分析说明或评价答:1)、参考HN Pollack, SJ Hurter, JR Johnson. Heat Flow from the Earth's Interior: Analysis of the Global Data Set. Reviews of Geophysics,1993. 的文章中给出的全球热流值,海洋和大陆平均大地热流值为102±2.2 mWm-2和65±1.6mWm-2,计算得到全球总的热流损失为44.2*1012W。

2)、中国总的电力装机容量在2009年约为9亿千瓦时,全球总的电力装机大概为30亿千瓦时。

3)、地球释放的能量要远大于装机容量,地热是一个庞大的能源来源,如果能够好好利用,将会缓解日益突出的能源供应不足的问题,推动社会发展。

3、试画出几种断层的结构示意图,并标明受力情况答:正断层:地层两侧受到水平拉伸力,上下面受到挤压力,一般的情况是,在水平拉伸力和垂向挤压力的作用下,下盘上升,上盘下降。

2017年地球物理学基础作业03及参考答案

1.The techniques of refraction and reflection seismology,using artificial, controlled explosions as sources,were developed in the search for petroleum.Since the1960s these methods have been applied with notable success to the resolution of detailed crustal structure under continents and oceans.The development of powerful computer technology enabled refinements in earthquake location and in the determination of travel-times of seismic body waves.These advances led to the modern field of seismic tomography,a powerful and spectacular technique for revealing regions of the Earth’s interior that have anomalous seismic velocities.In the field of earthquake seismology,the need to protect populations and man-made structures has resulted in the investment of considerable effort in the study of earthquake prediction and the development of construction codes to reduce earthquake damage.To appreciate how seismologists have unraveled the structure of the Earth’s interior it is necessary to understand what types of seismic waves can be generated by an earthquake or man-made source(such as a controlled explosion).The propagation of a seismic disturbance through the Earth is governed by physical properties such as density,and by the way in which the material of the Earth’s interior reacts to the disturbance.Material within the seismic source suffers permanent deformation,but outside the source the passage of a seismic disturbance takes place predominantly by elastic displacement of the medium;that is,the medium suffers no permanent deformation.Before analyzing the different kinds of seismic waves,it is important to have a good grasp of elementary elasticity theory.This requires understanding the concepts of stress and strain,and the various elastic constants that relate them.利用人工的、控制爆炸作为震源的折射地震和反射地震技术在寻找石油领域得到了发展。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一、名词解释1地震勘探:是以不同岩石、矿石间的弹性差异为基础,通过观测和研究地震波在地下岩石中的传播特性,以实现地质勘查目标的一种研究方法。

2震动图:用μ~t坐标系统表示的质点振动位移随时间变化的图形称为地震波的震动图。

3波剖面图:某一时刻t质点振动位移μ随距离x变化的图形称之为波剖面图。

4时间场:时空函数所确定的时间t的空间分布称为时间场。

5等时面:在时间场中,如果将时间值相同的各点连接起来,在空间构成一个面,在面中任意点地震波到达的时间相等,称之为等时面。

6横波:弹性介质在发生切变时所产生的波称之为横波,即剪切形变在介质中传播又称之为剪切波或S波。

7纵波:弹性介质发生体积形变(即拉伸或压缩形变)所产生的波称为纵波,又称压缩波或P波。

8频谱分析:对任一非周期地震阻波进行傅氏变换求域的过程。

9波前面:惠更斯原理也称波前原理,假设在弹性介质中,已知某时刻t1波前面上的各点,则可把这些点看做是新的震动源,从t1时刻开始产生子波向外传播,经过Δt时间后,这些子波波前所构成的包拢面就是t1+Δt时刻的新的波前面。

10视速度:沿观测方向,观测点之间的距离和实际传播时间的比值,称之为视速度。

V*11观测系统:在地震勘探现场采集中,为了压制干扰波和确保对有效波进行√×追踪,激发点和接收点之间的排列和各排列的位置都应保持一定的相对关系,这种激发点和接收点之间以及排列和排列之间的位置关系,称之为观测系统。

12水平叠加:又称共反射点叠加或共中心点叠加,就是把不同激发点不同接收点上接收到的来自同一反射点的地震记录进行叠加。

13时距曲线:一种表示接收点距离和地震波走时的关系曲线,通常以接收点到激发点的距离为横坐标,地震波到达该接收点的走时为纵坐标。

14同向轴:在地震记录上相同相位的连线。

15波前扩散:已知在均匀介质中,点震源的波前为求面,随着传播距离的增大,球面逐渐扩展,但是总能量保持不变,而使单位面积上的能量减少,震动的振幅将随之减小,这称之为球面扩散或波前扩散。

二、判断题1.视速度小于等于真速度。

×2.平均速度大于等于均方根速度。

×3.仅在均匀介质时,射线与波前面正交。

×4.纵波和横波都是线性极化波。

×5.地震子波的延续时间长度同它的频带宽度成正比。

×6.倾斜界面情况下,折射波上倾方向接收时的视速度等于下倾方向的视速度。

×7.折射波时距曲线是通过原点的直线,视速度等于界面速度。

×12.瑞雷面波是线性极化波。

×8.折射波的形成条件是地下存在波阻抗界面。

×9.对水平多层介质,叠加速度是均方根速度。

√10.从各个方向的测线观测到的时距曲线极小点位置,一般可以确定反射界面的大致倾向。

√11. 相遇观测系统属于折射波法的观测系统√12.将不能接收到折射波的区称为盲区√13.反射界面越深,视速度越大,时距曲线越平缓。

√14.同一岩土介质中,纵波的吸收系数和横波的吸收系数相等。

×15.地震波在传播中高频成份损失较快,而存留了较低的频率成分。

√16.纵波传播速度小于横波传播速度。

×17.地震勘探中检波器记录的是波剖面。

×18 一般来说,同一岩土介质中,纵波的吸收系数大于横波的吸收系数。

√19物质越致密,其泊松比越小。

√20.绕射波时距曲线极小值位于绕射点正上方。

√三、简答题1.用文字和图示的形式分析震动图和波剖面图振动图如下图所示,假设在离震源距离为r1的A点观测质点振动位移随时间的变化规律,用时间t 为横坐标,质点位移u为纵坐标作图,可得图(b)所示的图形。

该点地震波振动的位移大小称之为振幅值变化、振动周期(T)延续时间( t)等特征。

这种用坐标系统表示的质点振动位移随时间变化的图形称为地震波的振动图。

在实际地震记录中,每一道记录就是一个观测点的地震波振动图。

波剖面图 如下图所示,假定在某一确定的时刻 t ,在距离震源点O 的一定范围内的各不同距离的点上,同时观察它们的质点振动的情况,并以观测点与振源O 的距离x 为横坐标,以质点离开平衡位置的位移 u 为纵坐标作图所得图形如下图(b )所示从图中可以看出质点振动的波长λ和该时刻的起振点 x 2(波前)及停振点 x 1(波尾)等特征。

描述某一时刻 t 质点振动位移u 随距离 x 变化的图形称之为波剖面图。

2.什么是视速度?什么是真速度?它们之间有什么关系?沿波射线传播的速度是真速度(2分),沿测线方向传播的速度是视速度(2分)。

视速度与真速度之间的关系称视速度定理,其表达式为:αsin /*V V =, 其中V *为视速度,V 为真速度,α是射线与地面法线间的夹角3.折射波法有哪些观测系统?单支时距曲线观测系统、相遇时距曲线观测系统、多重相遇时距曲线观测系统以及追逐时距曲线观测系统。

4.什么是多次覆盖系统?每激发一次,激发点和整个排列怎样向前移动?多次覆盖观测系统是根据水平叠加技术的的要求而设计的。

水平叠加的概念:又称共反射点叠加或共中心点叠加,就是把不同激发点、不同接收点上接收到 的来自同一反射点的地震记录进行叠加。

这样可以压制多次波和各种随机干扰波,从而大大提高了信噪比和地震剖面的质量,并且可以提取速度等重要参数。

选定偏移距和检波距之后,每激发一次,激发点和整个排列都同时向前移动一个距离,直到测完全部剖面。

5.影响地震波速度的主要因素有哪些?岩石的密度 孔隙度 压力和温度 埋藏深度和地质年代 其它因素包括地质构造运动,岩层的风化侵蚀等。

6.单层倾斜界面折射波时距曲线的特点是什么?(1)上倾与下倾方向时距曲线斜率不同,其视速度不同,上倾方向视速度大于下倾方向的视速度。

(2)上倾与下倾方向观测到的初至区距离和盲区大小不同,在下倾方向接收时,初至区距离和盲区较小,截距时间也要小些。

在上倾方向接收时,初至区距离和盲区要大些,截距时间也要大些。

据此可以判断界面的倾向。

(3)当 i+ϕ≥90º 时若在下倾方向接收,折射波射线将无法返回地面,这时盲区无限大。

而在上倾方向接收,则入射角总是小于临界角,无法形成折射波。

(4)上倾与下倾方向观测的视速度分别为:)sin(1*ϕ-=i V V )sin(1*ϕ+=i V V (a ) i=ϕV *→∞ (b ) i <ϕ V *为负(5)若已知V 1,则可根据相遇时距曲线的视速度求得倾角和临界角以及V 2(V 2 = V 1 /sin i )。

7.水平界面反射波时距曲线的特点是什么?(1)直达波的时距曲线为反射波时距曲线的渐近线;(2)若界面R同时是折射界面,在临界点附近,反射波受到折射波的干扰;(3)V*的变化原因,在于反射波到达各观测点的入射角不同;(4)反射界面越深,视速度越大,时距曲线越平缓。

8.地震波在传播过程中的衰减规律是什么?地震波由于受波前扩散和吸收衰减的影响,在介质中传播的振幅变化规律可用下式表示:rferAA⋅-=)(0α上式中α(f)为频率的函数.除此以外,地震波在传播过程中,当遇到不同岩层的分界面时,将产生波的透射、反射及波的转换等,如果分界面不平整,还会产生波的散射(漫射),这些过程也会损耗地震波的能量,使波的振幅减.9.什么是大地滤波作用?地震波在传播过程中随着距离或深度的增加,高频成分会被很快地损失掉,而且波的振幅按指数规律衰减。

实际地层对波的这种改造,通常称为大地低通滤波器效应。

10.写出纵波、横波、面波速度的大小关系?面波<横波<纵波12.形成地震反射波和折射波的条件是什么?形成反射波的条件:界面上下有波阻抗差异;形成折射波的条件:界面下层速度大于上层速度,并且达到临界角i13.如何确定反射波法的最大和最小炮检距1. 最大炮检距x max就是炮点与最远一道之间的距离,一般最大炮检距应大致等于最深目的层的深度h ,或 h m )5.1~7.0(max =2. 最大炮检距太大会带来宽角反射的畸变影响;3. 最小炮检距x min 是炮点与最近一道检波器之间的距离,又称偏移距;4. x min 不应小于最浅目的层的深度;5. x min 大一些可以消除声波和面波干扰。

四、选择题1.振动图是A(A )一个质点在振动过程中,位移随时间变化的曲线(B )一个质点在振动过程中,位移随空间变化的曲线(C )波传播过程中某一时刻整个介质中所有质点振动随空间变化的曲线(D )波传播过程中某一时刻整个介质中所有质点振动随时间变化的曲线2. 某时刻的波前是B(A )该时刻所有刚停止振动的质点组成的曲面(B )该时刻所有刚开始振动的质点组成的曲面(C )该时刻所有正在振动的质点组成的曲面(D )以上说法都不对3. 关于泊松比σ,下列叙述不正确的是D(A )介质的横向应变与纵向应变的比值称为泊松比(B )当σ增大时,对纵波的影响较大,对横波的影响较小(C )已知介质的泊松比,便可确定纵、横波速度的比值(D )对于岩土介质来说,越坚硬致密,泊松比越大4. 地震波的波长λ 是(A )的乘积A 波速与周期B 波速与频率C 波数与波速D 波数与周期5. 若α为波射线与地面法线之间的夹角,则视速度V *与地震波传播的真速度V 的之间的关系为C(A )αsin /*V V =(B )αcos /*V V =(C )αsin /*V V =(D )αcos /*V V =6.滑行波是( B )A 、以下层速度沿界面滑行的折射波B 、以下层速度沿界面滑行的透射波C 、以上层速度沿界面滑行的透射波6. 当遇断层破碎带时,地震波能量会变(B)A 大B 小C 不变化7. 关于横波,下面叙述错误的是B(A )介质发生切变时产生的波动(B )当其在介质中传播时,会形成间隔出现的压缩带和稀疏带(C )质点的振动方向与波的传播方向垂直(D )振动强度随波传播距离的增大而减小8. 水平叠加时间剖面上,相邻共反射点叠加输出道(CDP )的间隔是道间距 X 的(B)A 1B 1/2C 1/39. 下面不属于折射波法观测系统的是A(A)多次覆盖观测系统(B)相遇时距曲线观测系统(C)追逐时距曲线观测系统(D)多重相遇时距曲线观测系统10. 不考虑波前扩散和衰减,垂直入射时,反射系数与透射系数之和等于(B)A 2B 1C 1/2D 1/311. 反射介面和反射波时距曲线之间存在如下关系D(A)反射界面越浅,视速度越小,时距曲线越平缓(B)反射界面越深,视速度越小,时距曲线越平缓(C)反射界面越浅,视速度越大,时距曲线越平缓(D)反射介面越深,视速度越大,时距曲线越平缓12. 当地面和反射界面为平面时,共炮点反射波时距曲线极小点处的视速度为(A)A 无穷大B 真速度C 零D 界面速度13.折射界面(B)A、埋藏越浅,折射波的盲区越大B、埋藏越浅,折射波的盲区越小C、埋藏深度与盲区大小无关14.动校正的目的是(A)A、将反射波时距曲线展成与地下界面一致的形状B、消除多次波对时距曲线的干扰C、消除地形起伏,地表低速带和炮点深度对时距曲线的干扰15. 波剖面是C(A)一个质点在振动过程中,位移随时间变化的曲线(B)一个质点在振动过程中,位移随空间变化的曲线(C)波传播某一时刻整个介质中所有质点振动随空间变化的曲线(D)波传播某一时刻整个介质中所有质点振动随时间变化的曲线16. 关于浅层地震地质条件,下列说法正确的是D(A)松散覆盖层较厚的地区容易激发出能量较强或频率较高的有效波。