人体及动物生理学总结

人体及动物生理学

介绍。

人体生理学是研究人体机能、机制和结构的学科,它也是医学和生物

学中非常重要的组成部分。

它涉及到很多复杂的科学研究,即研究人

体内系统如何协调和有机地工作,如如何为细胞提供必要的能量、如

何维护全身水盐平衡及如何促进消化、呼吸、循环系统等的正常运转。

研究人体生理学的学科来源于人类的自然生态环境,与其它动物相比,人类在领地意识、社会结构和系统运作上都有显著的差异。

所以,人

体生理学的研究主要都围绕着人类身体结构与功能及其适应机体自然

环境之间的关系来展开,并深入了解、研究并应用各种内、外环境因

素对人体健康及动作的影响。

动物生理学是一门涉及动物生物机能的学科,它着重研究了不同物种

的生物体体内系统如何协调工作,以及动物如何适应环境的变化。

动

物生理学的研究着重研究了动物的体内吸收,营养对生长及发育的影响,动物的体温调节,动物的机体抗病能力等,也注重分析了不同物

种之间、不同环境因素(如温度、光照和水分)之间,以及遗传与环

境因素之间的关系等。

总而言之,人体生理学和动物生理学都是研究人体及其他生物体机能、机制和结构在自然环境中如何保持机能运转及有机协调的重要学科。

针对人体生理学,研究主要集中于研究人类的身体结构与功能及其机

体自然环境的关系,而研究动物生理学则将着重于动物的吸收、营养、体温调节、抗病能力以及动物的遗传与环境间的关系。

人体及动物生理学心得

人体及动物生理学心得《人体及动物生理学》心得1050802050冰湛大三第二学期我们学习的人体及动物生理学是一门必修课。

尽管身在师范院校,但是它作为一门生物基础课程仍显得至关重要。

很多学生都对要学习这门课程感到困惑不解,对如何学好这门课程更是感到茫然。

带着着诸多的不解,我们怀着疑惑的心理努力学习着这门课程。

虽然我们目前学的知识还是比较少,但是对于认识人体及动物生理学的奥秘,我们会尽量都去吸收。

人体及动物生理学是一门理论性很强的科学,它的很多机理都来自于实验。

通过实验即理论与实践相结合,使我们产生直观的认识,从而帮助理解课堂所讲的内容,巩固课堂所学的理论,同时在实验操作中培养我们严谨的科学态度。

学会客观分析、观察生理现象,不断提高认识和解决问题的能力,还能训练我们的基本操作技能及动手能力,因此,实验教学是人体及动物生理学理论的重要组成部分。

“人最神秘”、“人体最美”,老师说,“在人类文化史上最古老又最新鲜的课题是刻在阿波罗神庙墙上的神谕:“认识你自己”!但事实上,目前,几乎没有人能够做到完全认识人或自己。

在我们人类智慧所能达到的领域里,最具神秘的,最大的未知数仍然是人。

对人奥秘的极大好奇是驱使我选择人体及动物生理学的原因之一,通过解剖,隐藏在肌肤下的部分奥秘一览无遗。

其二,是因为人体最美。

解剖人体有一种很神秘的美感。

当把肺等器官中的动脉用特殊工艺分离出来时,它的形状就是一棵美丽的树。

我喜欢人体,所以我很喜欢这门课,很用心地去学习。

在谈到学习《人体及动物生理学》的必要性和重要性时,老师告诉我们,“不管你是生物科学专业的还是其它专业的,解剖学这门课程都是非常重要的一门医学基础课程,对同学们今后学习其它基础课程、临床课程以及毕业后当一名优秀的医生起奠基性作用。

试想一下,你敢让一个连人体器官正常形态结构都不清楚的医生来给你诊治或者进行手术吗?当自己作为生物老师时,弄不清楚人体器官的正常位置结构,你敢给学生讲解吗?所以呢,学好《人体及动物生理学》很有必要,因此它如同军事家手中的地图一样重要。

人体及动物生理学

人体及动物生理学

人体及动物生理学是一门研究有机体的内部结构和功能的科学。

它研究细胞、组织、器官和系统在分子、细胞和组织水平上的功能,为诊断和治疗人类疾病提供基础。

在生物学中,它也被称为生理生物学,因为它关注的是有机体的生理过程,而不是有机体的形态和结构。

人体及动物生理学的有关知识可以用来改善动物的健康,提高临床诊断和治疗的准确度,改善动物管理技术,提高动物的生产性能,识别和预防动物疾病,并定期检查以确保动物健康。

此外,人体及动物生理学还可以用于研究动植物之间的关系,帮助人们更好地了解自然界中的生理机制,以及如何以有效的方式保护和利用自然资源。

基于上述讨论,人体及动物生理学是一个非常重要的学科,它不仅研究人类和动物的生理过程,还可以用于研究动植物之间的关系,以及如何在有效的方式保护和利用自然资源。

人体及动物生理学主要涉及遗传学、生物物理学、生理生物物理学、细胞生物学等多个学科的知识。

遗传学是研究生物遗传、分离与表达的学科,主要研究生物遗传机理以及遗传现象的发生和发展机制。

生物物理学是一门研究生物系统的物理性质和生物机制的学科,其目标是揭示有机体内部结构和功能,以及它们之间的关系,以及生物物质以及物理和化学环境如何影响和调节生物系统内的结构和功能。

细胞生物学是一个研究和描述细胞的学科。

它研究细胞的形态、

结构、内部通路和变化的规律,并研究细胞如何响应其外界环境的变化。

人体及动物生理学是一门复杂而有趣的学科,它将不同的学科知识(如生物学、物理学、化学和计算机科学)整合在一起,为动物的健康提供了重要的理论基础,也为深入了解它们的生理过程奠定了基础。

人体及动物生理学

动物生理学一.名词解释1.内环境:多细胞生物是在空气或水的外环境包围中生存,而活细胞绝大部分都不直接暴露在外界中,而是生活在一个充满液体的内环境中。

2.稳态:内环境条件的要求十分严格,内环境各种理化因素的相对稳定是高等动物生存的必要条件。

3.正反馈:如果生理过程中的终产物或结果加速或加强某一反应的进程,使其到达反应过程的极端或结束这一进程,这种现象叫做正反馈。

4.单纯扩散:是指物质分子(离子)遵循单纯的物理学定律从高浓度区域向低浓度区域移动的现象。

5.胞吞(入胞):是指某些物质团块或分子与细胞膜接触,接触部位的质膜内陷向内卷曲将该物质包被,然后出现膜结构的融合和断裂,是物质团块或分子连同包被他的质膜一起进入胞质中形成胞饮泡的过程。

6.化学门控通道:直接受化学分子的控制,细胞膜电位的变化对他们没有直接影响。

7.电压门控通道:分子结构中存在若干对跨膜电位变化敏感的基团。

8.静息电位:细胞在没有受到外来刺激时,即处于静息状态下的细胞膜内外侧所存在的电位差。

9.极化:对于基体中的大多数细胞来说,只要处于静息状态维持正常的新陈代谢,其膜电位总是稳定在一定的水平,细胞膜内外存在电位差。

10.除极化:将膜极化状态变小的过程。

11.超射(反极化):膜电位发生反转的部分。

12.复极化:膜又迅速恢复到原先的静息电位水平。

13.反应:由刺激而引起的机体活动状态的改变,成为反应。

14.兴奋:又刺激而引起机体活动状态的改变。

15.阈强度:刚能引起组织兴奋的临界刺激强度。

16.阈上刺激:高于阈强度的刺激(有效地)17.阈下刺激:低于阈强度的刺激,即不能引起兴奋。

18.阈值可作为衡量细胞或组织兴奋性的指标,阈强度越低则表明组织越易被兴奋,即兴奋性越高,反之,阈强度越高意味着兴奋性越低。

19.绝对不应期:当一个细胞处于绝对不应期时,无论给与第二次刺激的强度有多大,细胞不会产生第二个动作电位。

这种状态称为绝对不应期。

20.相对不应期:膜的兴奋性逐渐上升,但仍低于原水平,需用比正常阈值强的刺激才能引起兴奋。

人体解剖及动物生理学复习重点自整总结

1. 人体解剖生理学的任务;P2生理学是研究活的有机体生命过程和功能的科学研究对象: 1生理学(Physiology)是以生命有机体的功能(function)为研究对象,即研究正常功能活动规律的科学2生理学就是以高等动物为为研究对象3解剖学(Anatomy)是研究生命有机体形态和构造的科学,隶属于生物科学的形态学范畴(广义的解剖学包括解剖学和组织学两部分)学习目的:1掌握生理学的基础理论、基本知识、基本技能2 各器官、系统的基本形态结构3 各器官系统的主要生理过程和机制4 生理学的基本实验方法学习方法:1形态结构和功能相关联、相统一,生命活动过程和机理的统一性2局部和整体、整体和环境对立统一3进化发展的观点,理论联系实际的观点4着重理解,掌握重点研究方法:研究水平:整体水平、系统和器官水平、细胞和分子水平研究方法:形态学→解剖学/组织学研究功能学→生理学研究:动物实验:急性实验(在体:暴露出某一部位(器官),研究其机能/离体:分离出所需器官、组织或细胞,置于适宜的人工环境,研究其机能)特点:能严格控制条件,排除其它非实验观察因素干扰,针对实验对象,进行直接细致的观测分析,但未必能反映正常情况下机体内的情况慢性实验:预先处理,近自然情况下观察研究特点:动物处于清醒状态,可作较长时间观察,获得数据接近自然状态。

但实验较复杂,影响因素多,因此必须严格控制人体观察研究5. 细胞内液、细胞外液的概念;P3细胞内液:人体内,存在于细胞内,其化学组成和含量直接影响细胞代谢与生理功能的体液。

约占2/3细胞内所有液体成分的总括,包括细胞质基质,核质,叶绿体等细胞器的基质以及液泡内的细胞液。

细胞外液:细胞直接接触的环境,细胞内液通过细胞膜与细胞外液相互交流包括血浆、组织液和淋巴等2.内环境的概念;P3内环境:细胞生活的环境,即细胞外液(占体液1/3)(细胞外液包括血浆1/4,组织液1/4(组织间隙液,淋巴液和脑脊液))内环境的稳态最终要反应在细胞内的自稳态,细胞内的稳定状态是细胞实现功能的基本条件。

人体与动物生理学重点

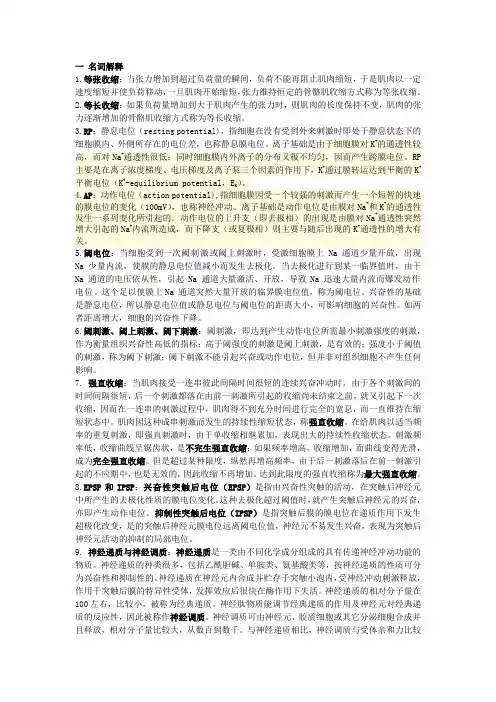

一名词解释1.等张收缩:当张力增加到超过负荷量的瞬间,负荷不能再阻止肌肉缩短,于是肌肉以一定速度缩短并使负荷移动,一旦肌肉开始缩短,张力维持恒定的骨骼肌收缩方式称为等张收缩。

2.等长收缩:如果负荷量增加到大于肌肉产生的张力时,则肌肉的长度保持不变,肌肉的张力逐渐增加的骨骼肌收缩方式称为等长收缩。

3.RP:静息电位(resting potential),指细胞在没有受到外来刺激时即处于静息状态下的细胞膜内、外侧所存在的电位差,也称静息膜电位。

离子基础是由于细胞膜对K+的通透性较高,而对Na+通透性很低;同时细胞膜内外离子的分布又极不均匀,因而产生跨膜电位。

RP 主要是在离子浓度梯度、电压梯度及离子泵三个因素的作用下,K+通过膜转运达到平衡的K+)。

平衡电位(K+-equilibrium potential,EK4.AP:动作电位(action potential),指细胞膜因受一个较强的刺激而产生一个短暂的快速的膜电位的变化(100mV),也称神经冲动。

离子基础是动作电位是由膜对Na+和K+的通透性发生一系列变化所引起的。

动作电位的上升支(即去极相)的出现是由膜对Na+通透性突然增大引起的Na+内流所造成,而下降支(或复极相)则主要与随后出现的K+通透性的增大有关。

5.阈电位:当细胞受到一次阈刺激或阈上刺激时,受激细胞膜上Na 通道少量开放,出现Na 少量内流,使膜的静息电位值减小而发生去极化。

当去极化进行到某一临界值时,由于Na 通道的电压依从性,引起Na 通道大量激活、开放,导致Na 迅速大量内流而爆发动作电位。

这个足以使膜上Na 通道突然大量开放的临界膜电位值,称为阈电位。

兴奋性的基础是静息电位,所以静息电位值或静息电位与阈电位的距离大小,可影响细胞的兴奋性。

如两者距离增大,细胞的兴奋性下降。

6.阈刺激、阈上刺激、阈下刺激:阈刺激,即达到产生动作电位所需最小刺激强度的刺激,作为衡量组织兴奋性高低的指标;高于阈强度的刺激是阈上刺激,是有效的;强度小于阈值的刺激,称为阈下刺激;阈下刺激不能引起兴奋或动作电位,但并非对组织细胞不产生任何影响。

动物生理学总结(二)2024

动物生理学总结(二)引言概述:动物生理学是研究动物有机体如何通过各种生理过程维持生命和适应环境的学科。

本文将从五个大点进行阐述,包括呼吸系统、循环系统、消化系统、泌尿系统和神经系统。

通过深入了解这些生理学的方面,我们可以更好地理解动物的生理机制和适应能力。

正文:一、呼吸系统(Respiratory System)1. 呼吸器官的结构:如鼻腔、喉咙、气管和肺部等。

2. 气体交换过程:通过肺泡与毛细血管的气体交换。

3. 呼吸的调控:由呼吸中枢和化学感受器调节。

4. 不同动物的呼吸适应:如水生动物的鳃和肺、空气呼吸动物的气囊等。

5. 呼吸系统的疾病与保健:如哮喘、肺炎等疾病的治疗与预防。

二、循环系统(Circulatory System)1. 心血管器官的结构:包括心脏、血管和血液等。

2. 血液的组成与功能:血红蛋白、白细胞、血小板等。

3. 循环系统的运输作用:输送氧气、营养物质和代谢产物。

4. 血压调节与维持:通过自主神经系统调节。

5. 循环系统的疾病与保健:如心脏病、高血压等的预防和治疗。

三、消化系统(Digestive System)1. 消化器官的结构:包括口腔、食道、胃、小肠和大肠等。

2. 消化过程:包括机械消化和化学消化。

3. 营养物质的吸收和利用:通过肠壁上的微绒毛进行吸收。

4. 消化系统的调节:通过神经和激素的调节实现。

5. 消化系统的疾病与保健:如消化不良、胃溃疡等的治疗和饮食调理。

四、泌尿系统(Urinary System)1. 泌尿器官的结构:包括肾脏、输尿管、膀胱和尿道等。

2. 尿液的形成过程:包括肾小球滤过、肾小管重吸收和分泌等。

3. 水盐平衡的调节:通过肾脏调节体液中的水分和电解质。

4. 毒物排泄:通过尿液排除体内代谢产物和有毒物质。

5. 泌尿系统的疾病与保健:如肾炎、尿路感染等的预防和治疗。

五、神经系统(Nervous System)1. 神经元的结构与功能:包括突触传递和神经递质等。

人体及动物生理学 pdf

人体及动物生理学是研究生物体在各种生理环境下的生理反应和机制的学科。

它涵盖了许多不同的子学科,包括心血管生理学、呼吸生理学、消化生理学、内分泌生理学、神经生理学、免疫生理学等等。

心血管生理学研究心脏和血管系统的结构和功能,包括心脏的构造和电生理特性、心脏的机械和泵功能、动脉血压调节、血液循环等。

呼吸生理学研究呼吸系统的结构和功能,包括肺的解剖和生理特性、肺的气体交换、呼吸控制和调节等。

消化生理学研究消化系统的结构和功能,包括口腔、食管、胃、肠道等器官的解剖和生理特性、食物消化和吸收、胃肠激素的调节等。

内分泌生理学研究内分泌系统的结构和功能,包括内分泌腺体的解剖和生理特性、激素的合成和分泌、激素的作用和调节等。

神经生理学研究神经元和神经系统的结构和功能,包括神经元的解剖和生理特性、神经传递的机制、神经系统的发育和功能等。

免疫生理学研究免疫系统的结构和功能,包括免疫细胞的解剖和生理特性、免疫应答的机制和调节等。

总之,人体及动物生理学是一个多学科交叉的领域,旨在揭示生物体的生理反应和机制,为医学和生物学的发展提供理论基础。

人体及动物生理学考点重点总结复习

人体及动物生理学考点重点总结复习一、细胞膜的结构和功能:1.细胞膜的组成和结构:磷脂双分子层、蛋白质、糖类等。

2.细胞膜的功能:物质的运输、细胞识别和黏附、细胞间通信等。

二、神经生理学:1.神经元的结构和功能:细胞体、轴突、树突等;神经冲动的传导。

2.突触传递:突触前细胞、突触后细胞、突触间隙;神经递质的释放和作用。

3.神经系统的组成和功能:中枢神经系统、周围神经系统;感觉、运动、调节等功能。

4.自主神经系统:交感神经系统、副交感神经系统;调节内脏器官活动。

三、循环系统:1.心脏的结构和功能:心房、心室、心瓣;心脏的收缩和舒张。

2.血液的组成和功能:红细胞、白细胞、血小板;输送氧气和养分、免疫功能等。

3.血管的结构和功能:动脉、静脉、毛细血管;输送血液和物质的作用。

4.循环调节:血压的调节机制;组织和器官的血流调节。

四、呼吸系统:1.呼吸器官的结构和功能:鼻腔、喉部、气管、肺;气体的进出和气体交换。

2.呼吸调节:呼吸中枢的调节;氧气和二氧化碳浓度的调节。

五、消化系统:1.消化器官的结构和功能:口腔、食管、胃、小肠、大肠等;消化物质的分解和吸收。

2.消化液的分泌和作用:唾液、胃液、胰液、肝胆液等。

3.肠道微生物的作用:益生菌、肠道菌群的影响。

六、泌尿系统:1.肾的结构和功能:肾单位、肾小球、肾小管;尿液的形成和排泄。

2.尿液的组成和调节:酸碱平衡的调节、水分和溶质的调节。

七、内分泌系统:1.主要内分泌腺体和激素:垂体、甲状腺、胰腺、肾上腺等;促激素、激素、胰岛素等。

2.内分泌调节:负反馈调节、正反馈调节等。

八、生殖与生育系统:1.男性生殖系统:睾丸、附睾、精子形成和功能等。

2.女性生殖系统:卵巢、子宫、月经周期和卵子的发育与释放等。

3.怀孕和分娩的过程、母乳的合成和分泌等。

总结复习内容:1.对每个考点进行系统的学习和掌握,了解其结构、功能和调节机制。

2.熟悉相关器官和组织的结构、形态和特点。

3.了解主要的生理学实验方法和技术。

人体及动物生理学总结

各章知识总结第一章绪论1.生理学4个水平上的研究:(1)细胞和分子水平(2)组织和器官水平(3)系统水平(4)整体水平2.生理活动的调节方式及特点:(1)神经调节①机制:由神经系统的活动从而调节生理功能的调节方式。

其调节基本方式是反射,即是指在中枢神经系统参与下,机体对内外环境变化产生的适应性反应.实现反射活动的结构基础是反射弧.②特点:迅速而精确,作用部位较局限,持续时间较短.(2)体液调节:①机制:机体的某些细胞能产生某些特异性的化学物质,经血液循环运输调节全身各处的生理功能的调节方式。

其调节方式是激素.②特点:效应出现缓慢,作用部位较广泛,持续时间较长.(3)自身调节:①机制:体内、外环境变化时,局部的细胞、组织、器官本身自动发生的适应性反应。

②特点:作用精确,作用部位较局部,有利于维持机体细胞自稳态.第二章细胞膜动力学和跨膜信号通讯1.细胞跨膜物质转运方式:(1)单纯扩散(简单扩散):如O2、CO2、NH3等脂溶性物质的跨膜转运(2)膜蛋白介导的跨膜转运:①主动运输:A.原发性主动转运:如K+、Na+、Ca2+逆浓度梯度或电位梯度的跨膜转运B.继发性主动转运:如小肠粘膜和肾小管上皮细胞吸收和重吸收葡萄糖时跨管腔膜的主动转运②被动运输A.经载体易化扩散:如葡萄糖由血液进入红细胞B.经通道易化扩散:如K+、Na+、Ca2+顺浓度梯度跨膜转运(3)胞吞和胞吐:如白细胞吞噬细菌、异物的过程为入胞作用;腺细胞的分泌,神经递质的释放则为出胞作用。

2.细胞间通讯和信号传导的类型:(1)G蛋白耦联受体介导的信号转导①cAMP-PKA途径②磷脂酰肌醇代谢途径(2)酶耦联受体介导的信号转导①酪氨酸激酶受体②鸟甘酸环化酶受体(3)离子通道受体介导的信号转导①化学门控通道②电压门控通道③机械门控通道第三章神经元的兴奋和传导1.细胞膜动作电位:(1)相关概念:①阈强度:刚能引起组织兴奋的临界刺激强度。

②极化:静息状态下,细胞膜内外存在电位差的现象。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

各章知识总结第一章绪论1.生理学4个水平上的研究:(1)细胞和分子水平(2)组织和器官水平(3)系统水平(4)整体水平2.生理活动的调节方式及特点:(1)神经调节①机制:由神经系统的活动从而调节生理功能的调节方式。

其调节基本方式是反射,即是指在中枢神经系统参与下,机体对内外环境变化产生的适应性反应.实现反射活动的结构基础是反射弧.②特点:迅速而精确,作用部位较局限,持续时间较短.(2)体液调节:①机制:机体的某些细胞能产生某些特异性的化学物质,经血液循环运输调节全身各处的生理功能的调节方式。

其调节方式是激素.②特点:效应出现缓慢,作用部位较广泛,持续时间较长.(3)自身调节:①机制:体内、外环境变化时,局部的细胞、组织、器官本身自动发生的适应性反应。

②特点:作用精确,作用部位较局部,有利于维持机体细胞自稳态.第二章细胞膜动力学和跨膜信号通讯1.细胞跨膜物质转运方式:(1)单纯扩散(简单扩散):如O2、CO2、NH3等脂溶性物质的跨膜转运(2)膜蛋白介导的跨膜转运:①主动运输:A.原发性主动转运:如K+、Na+、Ca2+逆浓度梯度或电位梯度的跨膜转运B.继发性主动转运:如小肠粘膜和肾小管上皮细胞吸收和重吸收葡萄糖时跨管腔膜的主动转运②被动运输A.经载体易化扩散:如葡萄糖由血液进入红细胞B.经通道易化扩散:如K+、Na+、Ca2+顺浓度梯度跨膜转运(3)胞吞和胞吐:如白细胞吞噬细菌、异物的过程为入胞作用;腺细胞的分泌,神经递质的释放则为出胞作用。

2.细胞间通讯和信号传导的类型:(1)G蛋白耦联受体介导的信号转导①cAMP-PKA途径②磷脂酰肌醇代谢途径(2)酶耦联受体介导的信号转导①酪氨酸激酶受体②鸟甘酸环化酶受体(3)离子通道受体介导的信号转导①化学门控通道②电压门控通道③机械门控通道第三章神经元的兴奋和传导1.细胞膜动作电位:(1)相关概念:①阈强度:刚能引起组织兴奋的临界刺激强度。

②极化:静息状态下,细胞膜内外存在电位差的现象。

③超极化:膜极化状态变大的变化过程。

④去极化:膜极化状态变小的变化过程。

(2)动作电位①定义:如果给细胞一个较强的刺激,细胞膜将产生一个短暂的、快速的膜电位的变化。

②特征:A.“全或无”性质:当刺激未达阈值时,动作电位不会出现,一旦达到阈电位水平,动作电位便迅速产生,并达到最大值,其幅度和波形不随刺激的强度增强而增大。

B.动作电位能沿细胞膜向周围不衰减性传导,即幅度和波形保持不变。

C.双向性传导:如果刺激神经纤维中段,产生的动作电位可从产生部位沿膜向两端传导。

D.具有不应期,峰电位不可融合叠加。

2.神经冲动传导的一般特性:(1)生理完整性:只有在结构和生理机能完整时,才有传导冲动的能力.(2)双向传导:刺激纤维上任何一点,产生的冲动均可沿纤维向两侧传导(3)非递减性:传导冲动时,动作电位电位幅度不会因距离增大而减小。

(4)绝缘性:一条神经干有很多神经纤维,由于有髓鞘进行绝缘,使得在各条纤维上传导的冲动不会相互干扰.(5)相对不疲劳性:因为冲动传导所消耗的能量要比突触传递所消耗的能量少得多.第四章突触传递和突出活动的调节1.突触后电位形成机制:(1)兴奋性突触后电位(EPSP):兴奋性突触兴奋时,突触前膜释放兴奋性递质,作用于突触后膜上的受体,提高后膜对Na+ 、K+,尤其对Na+通透性,Na+内流导致膜去极化,提高突触后神经元兴奋性(2)抑制性突触后电位(IPSP):抑制性突触兴奋时,突触前膜释放抑制性递质,作用于突触后膜上的受体,提高突触后膜对Cl-、K+,尤其是Cl-的通透性,Cl-内流使膜电位发生超极化。

2.突触传递特征:(1)单向传递:只能由传入神经元传向传出神经元,而不能逆向传递(2)突触延搁:突触传递是以递质为中介,需要经过递质的释放、扩散及对突触后膜作用的等过程,需要耗费时间.(3)突触可塑性调节:突触传递功能可发生较长时间的增强或减弱的特性(4)对内环境变化的敏感性:突触传递易受体内各种环境的影响.第五章骨骼肌、心肌和平滑肌细胞生理1.骨骼肌收缩机制:(1)肌丝滑行学说:肌肉伸长或缩短均通过粗、细肌丝在肌小节内的相向滑动而发生,肌丝本身的长度或所含蛋白质分子结构不变.(2)肌肉收缩的分子机制:①粗、细肌丝结合:②粗、细肌丝滑动:③粗、细肌丝解离:2.骨骼肌收缩的主要形式:(1)等张收缩:肌肉收缩时只表现长度变化而张力基本不变的收缩.如:肢体自由屈伸.(2)等长收缩:肌肉收缩时只产生张力的变化而长度几乎不变的收缩.如:用力握拳.3.骨骼肌的兴奋-收缩偶联的启动因子是Ca2+第六章神经系统1.神经元的功能分类:(1)感觉神经元(传入神经元)(2)中间神经元(联合神经元)(3)运动神经元(传出神经元)2.神经调节的基本方式:(1)反射:在中枢神经系统参与下,机体对内、外环境变化作出的规律性应答.(2)反射弧:包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器.3.反射的过程:(1)感受器感受刺激产生兴奋(2)传入神经将兴奋以神经冲动的形式传向中枢(3)神经中枢接受、分析、整合信息,并发生兴奋(4)传出神经将兴奋传至效应器(5)效应器活动发生改变,引起效应。

4.最后公路原则:主要是指神经元的活动规律。

传出神经元接受不同来源的突触联系传来的影响,既有兴奋性的,又有抑制性的,因此神经元最后表现为兴奋还是抑制,以及其表现程度则取决于不同来源的冲动相互作用的结果,这一原则称为最后公路原则。

5.反射活动的协调:(1)诱导(2)最后公路原则(3)大脑皮质的协调作用(4)反馈6.牵张反射:(1)定义:当一块骨骼肌受到外力牵引而伸长时,它能够反射性的收缩,这种反射活动称牵张反射(2)类型:相位牵张反射、紧张性牵张反射。

7.去大脑僵直:如果在中脑上丘和下丘之间及红核的下方水平面上将麻醉动物脑干切断,动物立刻出现全身肌紧张加强、四肢强直、脊柱反张后挺现象.8.大脑皮层对躯体运动的控制的特点:(1)交叉支配:一侧皮层支配对侧躯体的骨骼肌,两侧呈交叉支配关系.但头面部均受双侧运动区支配;(2)精确的功能定位:刺激皮层的一定部位,引起一定肌肉的收缩,而且这种功能定位呈倒置支配关系.(3)功能代表区的大小与运动的精细、复杂程度有关;(4)不同动物皮层运动区的定位显著不同。

(5)刺激运动区不引起协调性肌肉收缩。

9、交感和副交感神经的功能特点:(1)紧张性作用:切断心迷走神经心率加快,切断心交感神经,心率减慢;切断支配虹膜的副交感神经,瞳孔散大,切断交感神经,瞳孔缩小;(2)交感与副交感神经的拮抗作用:在心脏:迷走神经起抑制作用,交感神经起兴奋作用;在小肠平滑肌:迷走神经增强其运动,交感神经抑制其活动;(3)交感与副交感神经的协同作用,如刺激唾液腺的分泌。

10.皮质诱发电位:当感觉传入系统受刺激时,在皮质上某一局限区域引出的电位变化。

第七章感觉器官1.视野:指单眼固定不动时所能看到的空间范围,它可以度量静止眼的周边视网膜对光发应的区域大小。

2.视杆、视锥细胞的特点:(1)视杆细胞主司暗视觉,数量多,只含一种视色素—视紫红质(2)视锥细胞主司明视觉,数量少,含三种视色素。

3.行波学说:(1)对纯正弦声波的反应基底膜的振动频率与纯音频率相同;(2)基底膜的振动并不是以驻波形式振动,而是以一种行波的方式有窝底较窄的基底膜向窝顶端较宽部分移动,如低频声波以一种行波方式沿基底膜全长移动;(3)有声波引起的基底膜最大振动部位是声波频率的函数,高频率声波振动只发生在基底膜起始部分,而低频率声波振动发生在基底膜更远的部分。

(4)当刺激声为高频时,行波产生的基底膜最大位移发生在耳蜗底端附近(5)当刺激声为低频时,行波产生的基底膜最大位移发生在耳蜗顶端。

4.眼球光系统:(1)折光系统:角膜、房水、晶状体、玻璃体。

(2)感光系统:视网膜第八章血液1.血液基本功能:(1)运输功能:运输各种营养物质、气体、代谢废物;(2)防御功能:白细胞、淋巴细胞、巨噬细胞、免疫球蛋白等起保护、防御作用.(3)止血功能:伤口在凝血因子作用下,可以止血.(4)维持稳态:具有多种缓冲物质,维持酸碱平衡.2.血液凝固过程:(1)凝血酶原激活物形成:激活物的形成有内、外源性两种凝血途径,形成的激活物是由FXa和其他一些银子共同组成的复合物.(2)凝血酶原激活物催化凝血酶原生成凝血酶:须Ca+参与.(3)纤维蛋白原在凝血酶的作用下生成纤维蛋白:进而形成血凝块.3.血型的特点:血型凝集原(红细胞表面)凝集素(血浆中的血清)A型凝集原A 抗B凝集素B型凝集原B 抗A凝集素AB型凝集原A、凝集原B 无O型无抗A凝集素、抗B凝集素4.新生儿溶血性贫血症:主要发生在Rh-的母亲第二胎生产Rh+的后代第九章血液循环1.心肌的生理特性:(1)自动节律性(2)传导性(3)兴奋性(4)收缩性2.心肌细胞有哪些类型:(1)快反应非自律细胞:心房肌细胞、心室肌细胞;(2)快反应自律细胞:浦肯野细胞(3)慢反应自律细胞:窦房结细胞、房结区细胞、结希区细胞;(4)慢反应非自律细胞:结区细胞3.心动周期:心肌的一次收缩和舒张,构成一个机械活动的周期.4.心音:(1)心音:用听诊器在胸壁的一定部位能听到有规律的随心动周期变化的声音.(2)心音产生原因:心室收缩、瓣膜启闭和血流撞击心室壁引起的振动产生(3)第一心音产生原因:当心室内压超过心房内压引起房室瓣关闭时,血流突然停止造成了心室壁和房室瓣的弹性振动产生了低频高幅的第一心音。

(4)第二心音产生原因:在心室收缩末期,心室内压低于主动脉压主动脉瓣和肺动脉瓣关闭,由于主动脉瓣和肺动脉瓣的弹性特点,关闭时引起了一个高频低幅的第二心音。

5.心肌细胞不会产生强制收缩,即是不随意肌6.动脉血压:(1)动脉血压:动脉血管内血液对动脉管壁的压强.(2)影响动脉血压因素①每搏输出量:搏出量增大,射入动脉中的血量增多,对管壁的张力加大,使收缩压升高。

由于收缩压升高,血流速度就加快,如果外周阻力和心率不变,则大动脉内增多的血量仍可在心舒期流至外周,到舒张末期,大动脉内存留血量和搏出量增加之前相比,增加并不多,使舒张压升高不多,脉压稍有增大。

反之,当搏出量减少时,主要使收缩压降低,脉压减小。

可见,在一般情况下,搏出量变化主要影响收缩压。

②心率:在搏出量和外周阻力不变时,心率加快,心舒期缩短,在此期内流入外周的血液减少,心舒期限末主动脉内丰留的血量增多,舒张压升高。

由于动脉血压升高可使血流速度加快,因此,在心缩期内可有较多血液流至外周,收缩压升高不如舒张压升高明显,脉压减小。

反之,心率减慢,舒张压降低的幅度比收缩压降低的幅度大,故脉压增大。

可见,单纯心率变化主要影响舒张压。

③外周阻力:如果心输出量不变而外周阻力加大,则心舒期内血液向外周流动的速度减慢,心舒期末存留在主动脉中的血量增多,故舒张压升高。