高三第二次调研测试历史试卷分析

高中历史二模试卷分析.doc

高中历史二模试卷分析38题第(2)小题:大多数考生能答出该历史事件为“新文化运动”,但也有部分考生对历史概念的掌握不到位, 不能把握历史事件的阶段特征,不能将民国四年的纪年转化为公元纪年,把“新文化运动” 的概念和“五四运动”、“维新变法运动”等概念混为一谈。

1、第一问与第二问之间有关联性,第一问答错了,第二问基本就得不了分。

学生在回答“该事件中关于中国文化发展道路的主要观点”时,不能将此问转化为“新文化运动的主要内容”,答题过程中大多数考生能结合所学知识答出“新文化运动的主要内容”,但未结合材料,漏答“提倡个人主义”这一知识点,造成失分。

审题能力欠缺,将材料中的有效信息转化成书本知识点的能力弱。

2、根据材料概括提炼有效信息的能力有待提升。

如最后一问,部分考生都答非所问。

3、部分学生答题不够规范,不能做到段落化、序号化、要点化,杂乱无章,造成失分。

4、部分学生答题字迹潦草,难以辨认,影响得分。

建议:1、加强审题指导,规范答题。

2、注意书写规范,避免无谓失分。

3、提升将新情境、新材料、新问题转化成书本上知识点的能力。

4、对历史概念的理解要进行纵横联系,在理解的基础上记忆,而不是死记硬背。

39题第(1)小题问题是:结合18世纪上半期的相关史实,指出英国内阁被称为“立法与行政的连锁”的具体表现。

(8分)很明显问题的时间限制为18世纪上半期,答案来源为相关史实即所学知识,来回答,英国内阁“立法与行政连锁”的具体表现即行政与立法的关系。

给定的答案是“下院多数党领袖任内阁首相并组建内阁;内阁对议会负责,定期向议会报告工作。

(4分);内阁受到下院反对,首相就要辞职,并向议会谢罪;或解散下院提前大选,由新选出的下院决定内阁的去留。

(4分)”该问题看起来似乎很简单,但是学生答的极差,平均分0. 83分,难度系数0. 1,最高分7 分,最低分。

分,且0分人数很多,这也是造成平均分极低的因素之一。

失误的表现及原因:相当部分学生写了英国国工、议会和首相(内阁)的权力,甚至问绕议会来写,很显然是审题出现了问题,把改题题目读成写君主立宪制的特点。

高三历史二模试卷分析

高三历史二模试卷分析高三历史备课组本次模拟考试我校使用市统一模拟试卷,现将对试卷命题的认识和学生的答题情况分析如下。

第一:对试卷的整天评价1.试卷结构:本卷命题是按照全国高考的基本结构,分选择题和非选择题,命题形式符合高考要求。

2.命题特点:(1)注重考查学生基础知识的运用;(2)注重历史理解能力的考查;(3)注重对历史材料的阅读、分析、概况和比较能力的考查;(4)从新角度、新情况深化拓展对历史问题的认识。

第二:我校学生答题情况选择题:选择题最高得分40分,大多在20分左右,也有好些学生只答对2—3题,具体如下:12.是有关文史知识的考查,但只有14﹪的同学答对,这表明学生在文史知识这块积累得不够。

13.这道题结合史料,考查汉武帝时期政治措施的作用。

这道题大部分学生答得较好。

14.这是一道材料分析题,学生大多答了A答案,一方面学生混淆了“重农抑商”政策,另一方面学生没认真审题。

15.这是对古代理学思想的考核。

题目不仅考查学生对课本知识的掌握,更考查了学生对史料文字的解读。

答对的学生很少。

16.这是读图题,难度一般,是对一定时期中国民族工业发展情况的考查。

只要学生记得1914年是中国民族工业发展的春天,再结合题目给出的历史信息,很快就可以选出正确答案。

但答题的正确率很低,说明学生的思维不活,不懂运用基础知识答题。

17.本题也是一般难度的题目,考查学生相关历史概念,50%的学生答对,还算理想。

18.考核的是抗战时期统一战线的问题,难度不大,学生可以才给出的材料中得出答案。

19.考查学生对基础知识概念的理解和运用,从学生答题的正确率可以看出,基本功不扎实,历史概念理解不够。

20.图标类,考的是新航路开辟后带来的影响,考查学生对信息的解读,很多学生选了C答案,说明学生考虑深度不够,只看到了表象。

21.难度较大,对学生能力要求较高,学生没能从大的历史背景考虑问题。

22、23题,学生答题的正确率较高。

非选择题:37.这是一个难度较大的题目,考查的是世界近代史社会发展变化的情况,跨度很大,对学生的综合能力要求较高。

高三历史第二次诊断性考试总结

高三历史第二次诊断性考试总结一、考试整体情况本次考试范围为高中所学全部历史。

试卷难易程度适中。

从卷面情况来看,一班平均分45.59分,二班平均分47.13分,三班平均分52.36分,六班平均分62.13分。

年级最高分84分,最低分19分,分数差距较为明显。

历史单科重点线68分,二本线58分,三本线54分,专一线50分,专二线40分。

二、学生暴露的主要问题1、基础知识掌握不扎实,主干内容把握不牢。

2、在知识理解的综合性方面,联系、比较水平较低。

3、在知识应用的创新性方面,融合旧知新识,提炼观点的思路不畅。

4、在思维发展的深刻性方面,由表及里、去伪存真的能力不强。

5、在思维换转的灵活性方面,对知识迁移和活学活用能力不足。

三、今后的教学启示1、注重基础知识的回顾和回归教材。

后期复习备考中依然要集中主要时间和精力用于对教材基础知识、主干知识的落实和掌握,使知识条理化、系统化。

2、注重对学生历史学科基本能力的培养。

近年高考文综卷历史试题一个突出的特点就是强调能力立意,尤其是突出了对历史信息整合能力(是学生运用已学知识、技能和经验,通过阅读理解文字、图像、统计数据等形式的材料,最大限度地从材料中获取和运用有效信息,对有关问题进行说明论证的能力)的考查。

因此教师必须在平时的教学和复习中注重培养学生的学科基本能力。

3、加强对区域史的关注和复习。

后期复习中应指导学生加强区域史的复习,对一些重要的区域史问题,如环渤海地区、长江三角洲、洙江三角洲、中部崛起、西部大开发、环太平洋地区等要一如既往地给予关注,而作为自主命题四川的学生还必须加强对四川地区历史的复习。

4、重视对近五年高考试卷和零摸到三诊试卷中易错、已错试题的反思、总结。

5、强化审题、解题的到位,注重答案组织的要点化,语言的规范化和卷面的整洁美观。

6、重视时间的合理分配,主观题与客观题的时间分配;政治、历史、地理学科的时间分配。

7、关注学生身心的发展,实现备考前的平稳过渡。

高三教学质量检测历史学科试卷分析报告

高三质量检测历史试卷印象及二轮备考思路一、试卷总体印象及成绩分析1、对于试卷的总体印象毫无疑问,对于这次皖西高中联考之阶段性检测,命题者是予以高度重视的。

从命题的思路、试卷的呈现等方面,无不体现了命制者把握新课标全国卷高考的脉搏,并使试卷命制力图贴近课标全国卷的用心。

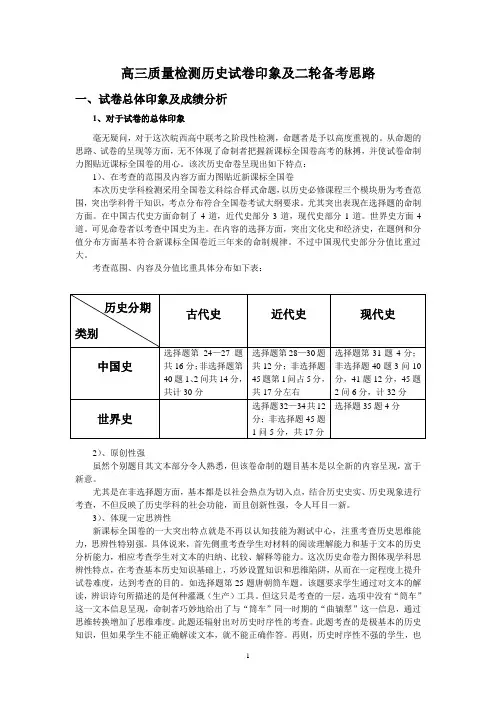

该次历史命卷呈现出如下特点:1)、在考查的范围及内容方面力图贴近新课标全国卷本次历史学科检测采用全国卷文科综合样式命题,以历史必修课程三个模块册为考查范围,突出学科骨干知识,考点分布符合全国卷考试大纲要求。

尤其突出表现在选择题的命制方面。

在中国古代史方面命制了4道,近代史部分3道,现代史部分1道。

世界史方面4道。

可见命卷者以考查中国史为主。

在内容的选择方面,突出文化史和经济史,在题例和分值分布方面基本符合新课标全国卷近三年来的命制规律。

不过中国现代史部分分值比重过大。

考查范围、内容及分值比重具体分布如下表:2)、原创性强虽然个别题目其文本部分令人熟悉,但该卷命制的题目基本是以全新的内容呈现,富于新意。

尤其是在非选择题方面,基本都是以社会热点为切入点,结合历史史实、历史现象进行考查,不但反映了历史学科的社会功能,而且创新性强,令人耳目一新。

3)、体现一定思辨性新课标全国卷的一大突出特点就是不再以认知技能为测试中心,注重考查历史思维能力,思辨性特别强。

具体说来,首先侧重考查学生对材料的阅读理解能力和基于文本的历史分析能力,相应考查学生对文本的归纳、比较、解释等能力。

这次历史命卷力图体现学科思辨性特点,在考查基本历史知识基础上,巧妙设置知识和思维陷阱,从而在一定程度上提升试卷难度,达到考查的目的。

如选择题第25题唐朝筒车题。

该题要求学生通过对文本的解读,辨识诗句所描述的是何种灌溉(生产)工具。

但这只是考查的一层。

选项中没有“筒车”这一文本信息呈现,命制者巧妙地给出了与“筒车”同一时期的“曲辕犁”这一信息,通过思维转换增加了思维难度。

此题还辐射出对历史时序性的考查。

高三二模历史阅卷分析

高三二模历史阅卷分析高三二模历史阅卷分析从历史传统、时代背景两个角度作答,其中历史传统角度:“工商食官”1分。

时代背景角度:政治上“地方势力膨胀,加强中央集权”1分;经济上“增加政府财政收入”1分,“重农抑商”1分。

满分共4分。

其它答案言之有理也可得分,但总分不超过4分。

学生得分情况:多数学生得分在1—3分之间。

存在问题:答题角度单一,重复啰嗦,把握不住要点,如多数学生不能从历史影响角度分析,答不出“工商食官”政策影响;概括能力不高,照抄材料;对历史概念理解不到位,如对”盐铁官营”政策内涵理解不深,导致答题方向不明;脱离材料,背诵教材知识;语言不规范。

指导学生提高多角度、多视角分析问题的能力,理清答案的逻辑关系,避免答题中答题角度单一、重复啰嗦。

重视历史概念教学,并指导学生学会结合材料分析试题中出现的新概念。

重视引导学生提升史料处理能力、概括能力等学科能力、学科素养。

要求学生使用科学、规范语言答题。

16阅卷分析变化:抑商政策松动,或政府退出直接经营,或政府较少官营经济。

影响:促进商品经济发展;增加政府财政收入;壮大了市民阶层;推动了城市繁荣;有利于科技、文化的发展。

本题抓住宋代时代特征来设计情境和试题立意,属于重点考点。

同时通过考查变化类试题,契合现代高考的对历史知识全面、辩证的考查要求。

主要考查学生提取信息的能力,分析问题的能力。

尤其考查学生对概念的内涵和外延的认识,以及逻辑思维能力。

平均分在5.54分,主要集中于4分、6分、7分。

主要问题:表述笼统不具体,内容空洞,泛泛而谈,如:变化方面,回答宋代采取新的经济政策;影响方面,回答推动了宋代发展。

影响方面,不根据材料与设问作答,照搬教材结论,甚至超出时间阶段,如:回答推动资本主义萌芽;1.引导学生从概念的内涵到外延的逻辑关系答题,比如本题,最直接的影响先是工商业与商品经济,之后是政府收入,再是商人阶层,然后城市发展,最后再是思想科技以及政治科举制等发展线索,经济方面影响比较直接,科技文艺和政治方面较偏远。

“二诊“历史试卷分析

历史“二诊”试卷分析一、试题体现的特点本试卷的命题思路紧扣高考命题方向。

从知识涵盖范围上看,政治、经济、文化都有涉及,试题相对第一次诊断考试来看,难度有所降低。

注重基础知识和理解能力的考查,对新课改理念渗透于试题之中是本试卷最大的亮点。

1.立足基础知识,体现基础性。

试题主要考查的是对学科基础知识的记忆、理解和运用。

试题紧扣教材知识点,突出对学科基础知识的考查。

2.重视能力考查,体现能力性。

从选择题来看,试题注重考查学生在新课改下运用所学知识阅读、理解、分析、评析、论证和解决实际问题的能力,从而全方位地考查学生的综合素质,单靠读熟背透已不能取得理想成绩。

从主观题来看,重学生运用一定的史观、价值观,根据题意对材料进行分析、提炼、概括并组织答案。

注重突出两个层面及作用,一是通过对历史问题的认识,折射出现实社会,充分体现出:“史在当下”的作用。

二是持现实社会问题放在历史背景中去思考,进而彰显以史为鉴的内涵二:试卷评阅所反映出的问题:1、学生对基础知识的掌握还不全面不牢固,单就选择题来看有满分,也有个位数的2、分析理解运用能力差。

就材料分析题而言,大多学生审题不清、阅读理解能力差,答案南辕北辙,答非所问,郢书燕说,甚至还出现常识性错误。

3、学科素养差。

针对一些历史问题缺乏联系,比附性思维欠却。

三:下阶段的复习方向针对以上所存在的问题。

在今后的教学复习中力争逐个突破,具体如下:1.打牢基础,强化复习。

2.重视学科体系构建,建立深厚的历史积累掌握规律寻找技巧。

3.适当拓展知识面,加强历史思维能力的训练。

要使学生知其然,更要知其所以然。

4.重点培养学生用社会史观去认识、评价、分析历史问题的能力。

5.结合第三轮复习,注重答题思路和方法的点拨,希望在40来天后的高考中,能有所提高。

历史二模成绩分析

高三二模考试历史反思

教师方面

① 经验不足,缺乏对高考复习的整体把控 措施:认真钻研新课标及考试要求,精心备课,

向有经验的老师讨教学习

②对学生管理不到位,缺乏管理艺术 措施:“严”字当头,要求学生必须保质保量完 成 布置的学习任务

识拓宽知识,提高兴趣,激发思 维,提升学生对历史知识的思考力

③学生心绪浮躁,缺乏理性抽象思维

措施:一周三次通过模拟试题锻炼提升学生思维力

④答题速度慢,缺乏规范性 措施:通过考试讲解,进一步规范学生答题习惯 ⑤ 在解答主观题客观题时不能熟练运用常用解题 技 巧,方法不灵活。 措施:开专题讲座,结合模拟试题深化学生对答题 技巧方法的掌握

③学情掌握不透彻,不能做到有的放矢 措施:深入学生内部,了解学情,及时调整复习计 划与策略 ④与班主任协调不够,对学生缺乏整体了解

措施:参加好任课组会议,多与班主任沟通交流;

⑤对学生考试答题方法技巧指导不够 措施:多学习,利用课余时间对学生进行指导

学生方面

① 基础不扎实,尚未较好形成专题知识网络架构 措施:利用自习,结合试题,查漏补缺,完善知

2021高三二模历史阅卷分析

全文共计6718字

高三二模历史阅卷分析

【评分细则】

从历史传统、时代背景两个角度作答,其中历史传统角度:“工商食官”1分。

时代背景角度:政治上“地方势力膨胀,加强中央集权”1分;经济上“增加政府财政收入”1分,“重农抑商”1分。

满分共4分。

其它答案言之有理也可得分,但总分不超过4分。

【答题情况】

(1)学生得分情况:多数学生得分在1—3分之间。

(2)存在问题:答题角度单一,重复啰嗦,把握不住要点,如多数学生不能从历史影响角度分析,答不出“工商食官”政策影响;概括能力不高,照抄材料;对历史概念理解不到位,如对“盐铁官营”政策内涵理解不深,导致答题方向不明;脱离材料,背诵教材知识;语言不规范。

【教学建议】

(1)指导学生提高多角度、多视角分析问题的能力,理清答案的逻辑关系,避免答题中答题角度单一、重复啰嗦。

1。

高三“二练” 历史试卷分析与高考备考建议

高三“二练”历史试卷分析与高考备考建议一、试题评价市教研室组织的市高三“二模”文综的历史试题,从总体上看,难易程度中等偏上,有较好的区分度和模拟性。

试题紧扣新课标高考方案的要求,注重考查必修模块和选修模块的主干知识,覆盖了三个必修模块即政治史、经济史、思想文化史和选修模块的内容,较为全面地考查了考生的记忆、理解、综合归纳和整合运用历史知识的能力。

二、试题特点:1.知识考查较为全面,设问准确。

选择题部分,12道题从选题内容到设问分项,从语言表述到组织答案,都表现出相当的成熟性,侧重考查考生对知识的灵活运用。

选择题答案唯一,没有争议。

非选择题部分,联系必修部分和选修部分,把众多知识点贯穿于一体,设问明确,重在分析背景、原因、影响及对事物的历史评价,体现新课标要求。

2.材料运用适当,注重对学生多种能力的考查。

这是新课标高考的一个大趋势,也能体现历史学科的人文性、思想性、现实性、应用性。

3.以问题立意,关注人类所面临的、现实社会所关注的重大事件。

如40题,结合中、外历史,考查了中国古代手工业在明清时期的发展特点和发生工业革命的有利因素,以及在明清之后却没有向近代转变的原因。

又如43题从近代中国的两场改革(清末新政和戊戌变法)的对比与联系中,考查考生的知识结构、能力及见解。

总的说来,此次历史科的命题视角较广,考试内容都是考纲所要求掌握的要点和重点,体现了对高三教学过程的宏观把握,能够对我们的复习迎考起到一定的指导作用。

三、试卷分析下面参照市二中学生的考试结果,对试卷作一简单分析。

选择题部分。

抽样调查统计结果:12道选择题,分值48分,平均得分36分。

得分率较高的题目主要集中在第24、26、30、31、33、34、35题,失分率较高的题目重要集中在25、27、28、29、32题,总体看,选择题难度中等偏高,得分率不是很理想。

以下就出错率较高的5道题进行逐一分析。

如25题,学生答错,大多是选择A由“公天下”至“家天下”。

云南省省二模高三历史质量分析

2.21

0.86 2.42 1.99 1.13 1 2.17 0.4 1.98

32(世界近现代政治) 4分

33(世界近代经济) 34(世界现代经济) 35(世界近现代思想) 4分 4分

35

经济全球化

4分

中

0.78

1.学科情况:

题号 考察内容 40(1) 法国启蒙运动与中国社会启 蒙 (2 )

1.1试卷分析

169

及格人数 2 及格率 3.4%

平均分

最高分

39

72

170

及格人数 及格率

4 7 39

平均分

最高分

72

及格率

170

164

6.9%

本班及格人数较少,

40%

本班及格人数在本

大部分同学知识的

记忆比较能力较弱

校居首,但在与州

上学校对比后差距 较明显

及格率

10%

1.24.在看和分析题目时,对于西周商品 经济的概念记不清导致答题错误。 2.对于29题,题目为中国文字发展阶段, 在题目的阅读理解方面未能读懂是关键 所在

聂晓敏自我分析

1.31对于西塞罗的《民法大全》这一知识 点极易混淆。 2.33题,题目为文言文出现的形式,在题 目的阅读理解方面未能读懂是关键所在 3.34题出现的错误是由对于C选项的“等” 及D选项的“社会”这两个概念的理解错 误 33.对于35题的错误是未能记住对于画派艺 术的发展史记不清

杨子贤

壹 试卷分析

目录

贰 班级对比 叁 答题评价

肆 教学反思

壹

试卷情况分析

试卷题型结构特点

客观题24题

本次考试试卷基本符合《 教学大纲 》的要 求与内容编制,在内容、题型、结构、命题 设计、价值取向等方面基本做到与近年的考 试大纲的命题方向接轨。命题以考察基础知 识,基本能力和基本方法为主,并兼顾学生 综合能力的考察。考点集中在《考试大纲》 规定的主干知识和核心概念上,均设置了不 同的题目要求,满足不同层次学生的学习程 度要求,基本体现了高考考试要求和中学素 质教育改革的精神。本次命题的方向结合必 修3,选修1考试重难点,能更好反应出学生 的学习情况。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

高三历史试卷分析---总分100分

王珊珊

文综合卷中历史总分为100分,题型分为客观题(历史选择题)、主观题(历史材料题)、选做题。

其中客观题共12道,每道题4分,共48分。

包括选做题在内的主观题共3道,平均每道题20左右分,共52分。

知识分布:

各小题分析

选择题

1题、正答率100,2题、正答率93,3题、正答率96.5,4题、正答率80.7,考生在“殿试”的首创与成为定制的记忆上存在着问题。

5题、正答率94.7,6题、正答率82.5,部分考生没有注意到资本主义扩张不同阶段的特征及鸦片战争发生时资本主义所处的阶段。

7题、正答率80.7,考生的失误在于将列强取得在北京驻兵权与外国公使进驻北京混淆了。

8题、正答率96.5,9题、正答率100,10题、正答率87.7,11题、正答率71.9,错选项集中在B,错误在于不能通过试题所提供的材料,结合当时的情景来理解实质问题。

12题、正答率94.7,13题、正答率59.6,这是抽样班得分率最低的一道题,错误的原因在于:一、学生对“粮票、布票、油票”这些历史事物缺乏感性与理性的认识;二、不能很好利用选择题的特点排除其中的不符合要求的选择项。

14题、正答率91.2,15题、正答率84.2,新中国成立后,不同时期的铁路建设成就比较容易混淆,考生的失误在于记忆不牢。

16题、正答率94.7,17题、正答率93,18题、正答率100,19题、正答率96.5,20题、正答率93,21题、正答率94.7,22题、正答率100,23题、正答率96.5。

材料题

24题、本题得分比较理想,主要存在的问题有以下几点:

[1]第1问中,对材料一的理解,错误主要是将书本上孔子“仁”的思想当成答案,而没有更好地关注材料中提供的信息;对材料二的理解基本无误。

[2]第2问考生均能写出董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”建议在巩固统一局面方面的进步意义,却容易忽略了在加强中央集权方面的内容。

[3]第3问只要关注了材料,前面一问基本能得分,但对“正君心”的理解存在的很大问题,主要是不能根据材料中的信息理解“君”的含义,错误理解成“君子”。

[4]第4问考生通过回忆教材相关内容能写出三位思想家的不少内容来,但有些考生没有注意到“具有时代特色”的关键字眼,因此,写出了一些如王夫之的“辩证观”等不符合题意的答案。

[5]第5问的答案放得比较宽,考查的思路上也比较自然,考生凭着基本素质均能将这问答出。

25题、本题得分比较理想,主要存在的问题有以下几点:

[1]第1问在提供的答案上要求稍显苛刻,即非要答出“向西方学习”,才能得到2分中的其中1分,而许多考生在平时“采点”思维训练下,以为只要答出材料中提到的两个知识点就可以了,造成失分,而且非常严重。

[2]第1问基本能答出,而第2问考生只能写出类似“立宪法”、“君主立宪”之类的话,不能将“公议政事”和“公法”的实质进行发掘,这也是本卷主观题失分严重的地方之一。

[3]考生回答情况比较理想,存在问题的主要是没有注意材料的出处,误以为问题中的“民权”是“三民主义”中的“民权”,朝着建立“资产阶级共和国”的方向回答,造成回答不准确。

[4]这一问前半部分以前的调研中已经出现过,学生均能回答出;第2问考的是对《临时约法》内容记忆,学生均能答出。

[5]这一问是考查的政治专题复习的内容,绝大部分学生均能答出。

存在问题,主要是第2问,不能答到位,即答成了“民族资本主义的发展不充分”或“民族资产阶级的软弱性与妥协性”,没能准确地回答出形成这两种情况的根本原因。

26题、本题得分情况较为理想。

存在问题是:

[1]无论在“亚洲民族解放运动”,还是在“资本主义世界市场”或“资本主义世界殖民体系”形成的内容中,教材多次解释了殖民主义的影响,特别是对被侵略地区的影响,因此学生在回答这一问时驾轻就熟,无失分现象发生。

[2]第1问,能力要求低,学生均能答出。

第2问则是本卷主观题第2个失分严重的地方,考生知道朝着亚洲独立运动有利条件的方面去回答,但不能将时间准确定位,有些同学答到如“十月革命”类似的内容,同时由于二战后的民族解放运动已经不属于考试范围规定的内容,答案中要求的“民族民主意识高涨”对考生来讲困难很大,许多考生只能答出二战的意义中“对民族解放运动的推动”之类的话。

[3]这一问的回答很大程度要依赖教材,考生回答情况尚可,存在问题主要是有些考生根据材料意思写出“亚洲国家的发展高潮出现在不同的时期”以为就能得分了。

[4]由于材料中清楚地提到了答案要求的内容,因此本问难度很低。

问答题

27题、第1问、第2问、第3问,主要考查考生对教材主干知识的记忆,学生回答情况良好。

第4问对很多学生来说要答全很难,一方面,“古代农业经济基本特点”在新教材是强调很多,考生关注不多,另一方面,考生根据提供的分数,以为除了答到“小农经济的自给自足性”以外,再答“农产品商品化”就可以了(而标准答案上却没有提到),对其它内容没有作更多思考而造成失分。

28题、第一问:“八七会议内容”是书本知识的再现,对考生来说难度不大。

第二问:前半部分关于“遵义会议”召开的背景:学生基本能答出“王明‘左’倾错误造成第五次反‘围剿’失利而被迫长征,但有些考生对“长征初期的损失严重”叙述不明,造成失分,这也是思维不严密的表现。

而后半部分,只要熟悉课本均能很好的回答出要求的答案。

第三问:提供的答案是要求考生答出“十一届三中全会”的意义,但部分考生误以为要答“内容”,因此当将全会内容非常详细的写了出来,后发现空白处不够,就省了写意义了,造成答案不规范而失分。

第四问:这是这一题失分严重的一个地方,很少有学生能归纳全面,特别是“开辟了革命或建设的新局面”这个内容只有20%左右的学生能写到,可以看出学生的类比、归纳能力还欠缺。

29题、第一问:要求回答的是美国“独立战争”与“内战”的意义,部分考生因为对课本叙述的两次战争的意义理解不到位,造成表述时讲不清意思而失分。

第二问:考查内容既涉及到美国的专题史,又涉及到国际关系史,因为二轮才过,学生对这一段时间记忆犹新,因为答案

所要求的学生基本能答得出来。

第三问:美国在第一次工业革命中崛起的表现,只有35%左右的学生能答到“美国完成了工业化”,而后面两问所要求的考生基本能答出。

第四问:由于问题上有提示,所以对学生来讲,回答难度较小,只有4%左右的考生答不出来。

复习建议:

1、在二轮复习的基础上,做好重点突破工作。

关注重大纪念、社会热点和时政。

复习时要重视历史与现实的结合,注意历史的时代性,重视历史的史鉴作用。

把握时代脉搏,关注国家及世界重大的纪念活动,关注社会热点问题和时政问题,做到学以致用,能联系所学知识,进行归纳、分析、比较,发表自己的看法和感受。

2、适时注意回归教材。

依照2007年江苏省《考试说明》,把握高考命题指导思想、考试内容及要求、考试形式等方面的调整、变化。

考试目标和试题的命制将会体现高中历史新课程的理念,在复习备课时要以课标的要求来整合教材内容,重组教材的结构以新的视角和理念建构新的知识体系,从宏观上思考知识架构,把握知识框架中的主干知识。

要分析理解考试说明中知识内容增删的意图,有的放矢,加强对新增考点的教学复习,注意引导学生对知识板块、知识内容立体把握。

3、加强训练。

①量的保证:每周至少一到两次综合训练。

并将中心组统一编制的七百道选择题逐日的安排下去,教师要做好批改,以便对重点、易错问题作针对性的分析。

②质的保证:对外来的交流试卷不要照搬照用,要根据学情和高考命题趋势来整合编制试卷,难易度要适当。

教师要有针对性地进行创新命题,注意试题的呈现方式,提高新题型的适应能力。

③注意命题新趋向:今年高考中图表和数据类的题目将有增多的趋势,开放和半开放试题也有可能出现,必须加以重视。

注意引导学生对教材图像系统的复习,对重要图像资料,特别是历史地图要逐一审读过关,加强训练的实效性。

④关注教改新动向:特别关注广东与上海地区近期的模拟试题。

4、认真反思前一阶段教学中的得与失,强化学生答题的规范意识,特别重视指导学生做好史论结合。

加强讲评课教学,提高讲评课的效率,要结合典型试题对学生进行审题、答题思路与答题规距格式等规范化指导,对文字题要强调认真读题,过好审题关,把握时空界限,抓住中心词进行思考,不能急于书写,理清思路,形成腹稿或提纲后再动笔,并注意按步分要点作答。

5、加强对艺术班的教学与管理,艺术班的教学复习要进一步明确目标、开足课时、轧紧进度,不断提高文化成绩,努力缩小与普通班之间的差距,力争把艺术考生对全市的负面影响降低到最低程度。