阅读课文

阅读课文片段

阅读课文片段

以下是一篇课文片段的阅读:

春天来了,大自然披上了新的衣裳。

小溪里的水融化了,发出叮咚叮咚的声音,好像在唱歌。

小草从地里钻出来,嫩绿的叶子在微风中摇曳。

树木抽出新的枝条,长出嫩绿的叶子。

花儿也开放了,五彩斑斓,美丽极了。

在这个季节里,人们也开始忙碌起来。

农民们开始耕种土地,播下希望的种子。

城市里的人们也开始换上轻便的衣服,走出家门,享受春天的美好。

春天是一个充满生机和希望的季节。

它让人们感受到生命的力量和美好。

让我们一起欣赏这个美丽的季节,感受大自然的美妙吧!

阅读以上片段后,可以回答以下问题:

春天来了,大自然发生了哪些变化?

春天的特点是什么?

人们在春天里有哪些活动?

答案:

春天来了,大自然发生了很多变化。

小溪里的水融化了,发出叮咚叮咚的声音。

小草从地里钻出来,嫩绿的叶子在微风中摇曳。

树木抽出新的枝条,长出

嫩绿的叶子。

花儿也开放了,五彩斑斓,美丽极了。

春天的特点是有生机和希望。

大自然开始复苏,万物开始生长。

人们也开始换上轻便的衣服,走出家门,享受春天的美好。

人们在春天里有很多活动。

农民们开始耕种土地,播下希望的种子。

城市里的人们也开始换上轻便的衣服,走出家门,享受春天的美好。

小学四年级下册语文短文阅读(带答案)

小学四年级下册语文短文阅读(带答案)一、阅读课文《麻雀》选段,完成练习。

①猎狗慢慢地走近小麻雀,嗅了嗅,张开大嘴,露出(锐利锋利)的牙齿。

突然,一只老麻雀从一棵树上飞下来,像一块石头似的落在猎狗面前。

它挓挲起全身的羽毛,绝望地尖叫着。

②老麻雀用自己的身躯(掩护保护)着小麻雀,想拯救自己的幼儿。

可是因为紧张,它浑身发抖,发出嘶哑的声音,准备着一场搏斗。

在它看来,猎狗是个多么庞大的怪物啊!可是它不能安然地站在高高的没有危险的树枝上,一种强大的力量.....使它飞了下来。

③猎狗愣住了,它可能没料到老麻雀会有这么大的勇气,慢慢地,慢慢地向后退。

1.在文中括号内选择恰当的词语,画“√”。

2.请用一两句话概括选文的故事。

_________________________________________________3.结合选文内容,完成下面的填空。

(1)第①自然段中,画线句子运用了_______的修辞,将老麻雀比作_________,写出了___________。

(2)第②自然段中,“一种强大的力量”是指___________________。

4.下面是从选文中摘录的句子,结合上下文,写下你的批注。

可是因为紧张,它浑身发抖,发出嘶哑的声音,准备着一场搏斗。

_________________________________________________二、阅读短文,回答问题。

蒙蒙的小雨蒙蒙的小雨正落着,陈红骑着自行车悠然于柏油路上。

她没有穿雨衣,因为她觉得在这样细雨中骑车很浪漫。

她望着路两边来去匆匆的行人,心想:这些人真是的,干嘛要东躲西藏的。

忽然迎面一辆的士飞驰而来她猛地拐向路边但车把挂在树干上她摔倒了小妹妹没事吧一个小伙子站在她身边问道陈红白了他一眼,没有理他。

心想:谁是你的小妹妹?她一翻身想站起来,可左腿的剧痛却使她不得不重新坐在地上,她接连两次试图站起来,都没成功。

最后,只好放弃了努力。

小伙子一笑,“别逞强了,还是送你上医院吧。

桥课文原文及阅读答案

桥课文原文及阅读答案《桥》是人教版小学五年级语文下册中的课文,给学生带来很大的启示意义,下面是桥课文原文及阅读答案,欢迎参考阅读!桥黎明的时候,雨突然大。

像泼。

像倒。

山洪咆哮着,似一群受惊的野马,从山谷里狂奔出来,势不可当。

工地惊醒。

人们翻身下床,却一脚踩在水里。

是谁惊慌地喊一嗓子,100多号人你拥我挤地向南跑。

但,两尺多高的洪水已经开始在路面上跳舞。

人们又疯似的折回来。

东、西没有路。

只有北面那座窄窄的木桥。

死亡在洪水的狞笑声中逼近。

人们跌跌撞撞地向那木桥拥去。

木桥前,没腿深的水里,站着他们的党支部书记,那个不久就要退休的老汉。

人们停住脚,望着老汉。

老汉沙哑地喊话:“桥窄,排成一队,不要挤,党员排在后边。

”人群里喊出一声:“党员也是人。

”有人响应:“这不是拍电影。

”竟没人再喊。

100多人很快排成队伍,依次从老汉身边跑上木桥。

水渐渐窜上来,放肆地舔着人们的腰。

老汉劈手从队伍里拖出一个小伙子,骂道:“你还是个党员?你最后一个走。

”小伙子狠狠地瞪老汉一眼,站到一边。

队伍秩序井然。

木桥开始发抖。

水,爬上老汉的`胸膛。

终于,只剩下他和小伙子。

小伙子竟来推他:“你先走。

”老汉吼道:“少废话,快走。

”他用力把小伙子推上木桥。

突然,那木桥轰地塌。

小伙子被吞没。

老汉好像要喊什么,但,一个浪头也吞没他。

白茫茫的世界。

五天以后,洪水退。

一个老太太,被人搀扶着,来这里祭奠她丈夫和她儿子。

试题:1.试按“开端、发展、高潮、结局”的顺序将这篇小说分为四个层次.2.这篇小说设置的典型环境是:3.这篇小说塑造的主要人物形象是:4.文中与结尾处点出的“儿子”相照应的地方是:5.文中最悲壮的情节是:6.你认为文中最震撼人心之处是:7.文中的写“水”的句子是推动故事情节发展的线索,将他们写在下面:8.你认为这篇小说构思的最妙之处在哪里?答案:1.试按“开端、发展、高潮、结局”的顺序将这篇小说分为四个层次.1—7 8—16 17—26 27—302.这篇小说设置的典型环境是:山洪暴发的环境3.这篇小说塑造的主要人物形象是:临危不惧一心为民不徇私情舍己为人4.文中与结尾处点出的“儿子”相照应的地方是:老汉将一个小伙子从队伍里揪出来,让他排到队伍的最后.5.文中最悲壮的情节是:突然,那木桥轰地塌,小伙子被吞没.老似乎要喊什么,一个浪头也吞没他.白茫茫的世界.6.你认为文中最震撼人心之处是:一个老太太被人搀着扶着,来这里祭奠.她来祭奠两个人.她的丈夫和她的儿子.7.文中的写“水”的句子是推动故事情节发展的线索,将他们写在下面:黎明的时候,雨突然大.像泼.像倒.山洪咆哮着,像一群受惊的野马,从山谷里狂奔而来,势不可当.近一米高的洪水已经在路面上跳舞.死亡在洪水的狞笑声中逼近.水渐渐窜上来,放肆地舔着人们的腰.水,爬上老汉的胸膛.8.你认为这篇小说构思的最妙之处在哪里?设置悬念,前后照应.感谢您的阅读,祝您生活愉快。

陆定一《老山界》课文阅读

陆定一《老山界》课文阅读陆定一《老山界》课文阅读人哭起来了。

她说她原来也有过地,但是汉人把他们从自己的地上赶跑了。

现在住到这荒山上来,种人家的地,每年要缴特别重的租。

她说:“广西的苛捐杂税对瑶民特别重,广西军阀特别欺侮瑶民。

你们红军早些来就好了,我们就不会吃这样的苦了。

”她问我们饿了没有。

这一问正问中了我们的心事。

她拿出仅有的一点米,放在房中间木头架成的一个灶上煮粥。

她对我们道歉,说没有多的米,也没有大锅,要不就多煮些给部队吃。

我们给她钱,她不要。

好容易来了一个认识的同志,带来一袋米,够吃三天的粮食,虽然明知道前面粮食缺乏,我们还是把这整袋子米送给她。

她非常欢喜地接受了。

部队今天非夜里行军不可,她的房子和篱笆都是枯竹编成的,我们生怕有人拆下来当火把点,就写了几条标语,用米汤贴在外面显眼的地方,告知我们的部队不准拆篱笆当火把。

我们问了瑶民,知道前面还有竹林,可以砍来作火把,就派人到前面竹林去准备。

粥吃起来十分香甜,因为确是饿了。

我们也拿碗盛给瑶民母女吃。

打听前面的路程,知道前面有一个地方叫雷公岩,很陡,上山三十里,下山十五里,再前面才是塘坊边。

我们现在还没到山脚下呢。

自己的队伍来了,我们饶了些水给大家喝。

一路前进,天黑了才到山脚,果然有许多竹林。

满天都是星光,火把也亮起来了。

从山脚向上望,只见火把排成许多“之”字形,一直连到天上,跟星光按起来,分不出是火把还是星星。

达真是我生平没见过的奇观。

大家都知道这座山是怎样地陡了,不由浑身紧张,前后呼喊起来,都想努一把力,好快些翻过山去。

“不要掉队呀!”“不要落后做乌龟呀!”“我们顶着天啦!”大家听了,哈哈地笑起来。

在“之”字拐的路上一步一步地上去。

向上看,火把在头顶上一点点排到天空;向下看,简直是绝壁,火把照着人的脸,就在脚底下。

走了半天,忽然前面又走不动了。

传来的话说,前面又有一段路在峭壁上,马爬不上去。

又等了一点多钟,传下命令来说,就在这里睡免明天一早登山。

《珍贵的教科书》课文原文阅读

《珍贵的教科书》课文原文阅读22珍贵的教科书1947年春天,我们延(yán)安小学转移到一个小山村里。

在那炮火连天的战争环境(jìng)中,我们仍然顽(wán)强地坚持学习。

当时,我们的学习条件非常艰(jiān)苦。

没有桌椅,就坐在地上,把小板凳当桌子;没有黑板,就用锅(guō)烟灰在墙上刷(shuā)一块;没有粉笔,就拿黄土块代替(tì)。

最困难的是一直没有书,只能抄一课学一课。

我们多么渴望有一本印好的教科书哇!一天下午,我们的老师张指导员兴奋地对我们说:“告诉大家一个好消息,咱们有书啦!”听了这个振奋人心的消息,我们高兴得跳起来。

“同学们知道这书是怎么来的吗?是在毛主席的关怀下印出来的!印书用的纸,是党中央从文件用纸里节省出来的!”在同学们的欢呼声中,我亮开嗓门喊起来:“走哇,领书去!”“书还在印刷所呢!”指导员微笑着说,“因为情况紧急,印刷所准备转移,所以今天必须有一个人和我一块儿把书取回来。

”“我去!”“我去!”同学们争先恐后地喊着。

最后决定,让我跟指导员去印刷所取书。

书领到了,我们俩每人背上一捆(kǔn),高兴地往回走。

我们恨(hèn)不得一步赶回村子,把书发给同学们。

正在这个时候,三架敌机从东北方向飞来,在村子上空盘旋着,嘶(sī)叫着。

突然一架敌机呼啸(xiào)着向我们这边飞来,一个俯(fǔ)冲,投下了一颗炸弹。

“快卧(wò)倒……”没等指导员喊完,轰隆一声,炸弹就在我们身边爆炸了。

我只觉得两耳一阵轰鸣,就什么也不知道了……等我醒来,发现自己头部受伤了。

指导员趴在离我不远的地方,一动也不动。

那捆书完整无缺地压在他的身下,已经被鲜血染红了。

我扑到指导员身上大声地喊:“指导员,指导员……”好半天,他才微微睁开眼睛,嘴里念叨着:“书……书……”我扶着他坐起来,激动地说:“指导员,书在这儿。

走,我背你回村。

”他轻轻地摇了摇头,两眼望着那捆书,用微弱的声音说:“你们要……好好儿学习……将来……”多少年来,那捆用生命换来的教科书和指导员没有说完的话,一直激励(lì)着我前进。

部编人教版 四年级上册语文全册课内阅读(含答案)

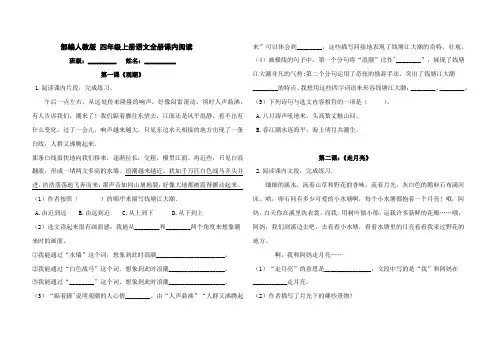

部编人教版四年级上册语文全册课内阅读班级:_________ 姓名:__________第一课《观潮》1.阅读课内片段,完成练习。

午后一点左右,从远处传来隆隆的响声。

好像闷雷滚动。

领时人声鼎沸,有人告诉我们,潮来了!我们踮着脚往东望去,江面还是风平浪静,看不出有什么变化。

过了一会儿,响声越来越大,只见东边水天相接的地方出现了一条白线,人群又沸腾起来。

那条白线很快地向我们移来,逐渐拉长,交粗,横贯江面。

再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两文多高的水墙。

浪潮越来越近。

犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

(1)作者按照()的顺序来描写钱塘江大潮.A.由近到远B.由远到近C.从上到下D.从下到上(2)选文读起来很有画面感,我能从________和________两个角度来想象潮来时的画面。

①我能通过“水墙”这个词,想象到此时浪潮______________________。

②我能通过“白色战马”这个词.想象到此时浪潮__________________。

③我能通过“________”这个词。

想象到此时浪潮__________________。

(3)“踮着脚"说明观潮的人心情________。

由“人声鼎沸”“人群又沸腾起来”可以体会到________,这些描写间接地表现了钱塘江大潮的奇特、壮观。

(4)画横线的句子中,第一个分句将“浪潮”比作"________”,展现了钱塘江大潮非凡的气势;第二个分句运用了奇张的修辞手法,突出了钱塘江大潮________的特点。

我想用这些四字词语来形容钱塘江大潮:________、________。

(5)下列诗句与选文内容相符的一项是()。

A.八月涛声吼地来,头高数丈触山回。

B.春江潮水连海平,海上明月共潮生。

第二课:《走月亮》2.阅读课内文段,完成练习。

细细的溪水,流着山草和野花的香味,流着月光。

灰白色的鹅卵石布满河床。

经典语文课文阅读

经典语文课文阅读1.责任与胸怀——《沁园春·长沙》在那个旧时代,当时革命运动正蓬勃发展。

时代推移,但难能可贵的是,追求自由和进步的青年对国家命运的感慨和以天下为己任、胸怀崇高理想、肩负主宰天地重任的豪情壮志是一成不变的。

是什么让无数仁人志士明知前路渺茫坎坷,却依然义无反顾,一往无前?回答掷地有声:责任。

因为责任,我们的脚步更加坚定从容;因为责任,我们握紧命运的手臂更加有力;因为责任,我们的胸怀才无限崇高和宽广!2.自审与拷问——《小狗包弟》在那闹剧迭出的荒谬年代,小狗包弟的遭遇可以说是一件微乎其微的事情。

在人都不能成为人、人都不能保全自己命运的时候,一条小狗的逝去又能算得了什么呢?然而,读完这篇文章,读者却能感受到一种扑面而来的情感冲力。

这里面有作者对荒唐社会含泪的控诉,也有严酷的自审,更有对自我灵魂的拷问。

作者在文中表现出来的勇气和力量让人敬佩。

本文可为以下话题提供素材:文学家的良心;我手写我心;灵魂深处;自审的勇气。

3. 坚贞与反抗——《诗经·氓》、《孔雀东南飞(并序)》这是一首弃妇诗,描写了弃妇与负心男子从订婚、迎娶,又到遭受虐待、遗弃的经过,表达了弃妇对遭受虐待与遗弃的痛苦与悲哀,同时也表达了她对“二三其德”的男子的愤怒,尽管她也怀着对往事的无可奈何,但她对爱情与婚姻的忠贞又表现了坚决的抗议和“不思其反”的决心。

应是人性纯美的最早体现。

刘兰芝与焦仲卿的婚姻悲剧,揭露了封建家长制和封建礼教摧残青年男女幸福生活的罪恶,热情讴歌了刘兰芝、焦仲卿忠贞不渝的爱情和对压迫者的反抗精神,反映了人民群众对被迫害者的无限同情和追求婚姻自由、珍惜爱情生活的强烈愿望。

4.悲伤与旷达——《赤壁赋》及时行乐,在有些场合,有些时候是一剂良药,但这不能成为人一生的处世态度。

从古至今,能把这帖药用好的除苏东坡外,恐怕没有几人了。

这不是一种消极避世,而是人的涵养达到最高意境的一种体现。

屈原的忠心与烈节令人敬佩,然其“自投汨罗”的态度却让人不敢苟同;李白的豪放与飘逸让人欣赏,然其放纵无度的行乐与狂欢却让人不能认同。

三年级语文上册阅读课有哪些课文

1. 《小兔乖乖》2. 《小鹿学校》3. 《一分钱、两分钱》4. 《小猫钓鱼》5. 《老鼠娶新娘》6. 《小马过河》7. 《小猪快跑》8. 《小鸭子过马路》在这篇文章中,我将围绕三年级语文上册阅读课的课文展开分析和撰写。

三年级是一个学生学习语文的重要阶段,这个阶段的学生正在逐渐接触更加深入的文学作品,通过阅读这些课文,不仅可以提高他们的阅读能力,还可以培养他们的情感和思维。

接下来,我会逐一分析并给出我的见解。

第一篇课文是《小兔乖乖》。

这个故事讲述了小兔子出去玩,不听妈妈的话,结果被狐狸欺骗的故事。

这篇课文适合让学生明白听父母的话的重要性,同时也培养了他们的小品文阅读能力。

第二篇课文是《小鹿学校》。

这个故事讲述了小鹿在学校里学习各种本领的故事。

这篇课文通过生动有趣的故事情节,激发了学生的学习兴趣,同时也培养了他们的想象力和逻辑思维能力。

第三篇课文是《一分钱、两分钱》。

这个故事讲述了小孩子们为了买糖果而做的各种努力的故事。

这篇课文在培养学生的价值观和动手能力方面起到了积极的作用,同时也教会了孩子们珍惜劳动成果。

第四篇课文是《小猫钓鱼》。

这个故事讲述了小猫钓鱼的故事。

这篇课文通过生动有趣的情节,培养了学生对大自然的热爱和保护意识,同时也锻炼了他们的观察和描写能力。

第五篇课文是《老鼠娶新娘》。

这个故事讲述了老鼠为了娶新娘,最终打败了猫的故事。

这篇课文展现了勇敢和智慧的力量,告诉孩子们只要勇敢和聪明就能战胜困难,培养了学生的意志品质。

第六篇课文是《小马过河》。

这个故事讲述了小马在过河的过程中遇到了困难,最终成功渡过河流的故事。

这篇课文教导了学生在面对困难时要坚持不懈,不要轻言放弃,同时锻炼了他们的观察和分析能力。

第七篇课文是《小猪快跑》。

这个故事讲述了小猪在逃避狼的过程中,通过自己的智慧成功躲过狼的故事。

这篇课文教育了学生要有谨慎的处事态度,同时提高了他们的观察和分析能力。

第八篇课文是《小鸭子过马路》。

这个故事讲述了小鸭子在过马路的过程中遇到了危险,最终通过大家的帮助成功过马路的故事。

贾平凹《落叶》课文阅读

贾平凹《落叶》课文阅读引言《落叶》是贾平凹创作的一篇短篇小说,描述了一位老人在儿子去世后与儿媳相依为命的故事。

通过真实而深刻的描写,贾平凹展示了老年人孤独、守望与内心挣扎的心态,以及勇敢面对困境与生活的坚强意志。

主要人物•老人:本文主要角色,生活在小山村,因年老体弱而依赖儿子和儿媳•儿子:老人的儿子,去世后留下了儿媳和孙子•儿媳:儿子的妻子,为了照顾老人,坚守在山村,与老人一起度过岁月•孙子:老人的外孙,虽然小但懂事,给老人带来了希望和快乐情节分析故事发生在一个小山村,老人的儿子突然去世。

这个突如其来的变故给老人带来了巨大的打击,他感到自己已经失去了生活的意义。

儿子的丧失给老人的生活带来了空虚与孤独。

他常常坐在门前,凝视着远方的山峦,沉浸在对儿子的思念之中。

尽管生活从此变得艰难,但老人并没有放弃。

他的儿媳劝他搬到城里住,但老人不愿离开他所生活的土地。

他告诉儿媳:“我和你父亲一样在这山沟里出生,在这里过完一生,死在这里也不吝惜。

”这句话表达了老人对家乡的深情厚意。

在儿媳的陪伴下,老人继续过着平凡的生活。

他在抚育孙子方面尽最大的努力,希望带给他快乐与希望。

老年的他仍然充满了对生活的期待,在孩子的陪伴中感受到家庭的温暖。

虽然老人孤独,但他并不消极。

他在思念儿子的同时,也通过观察大自然来减轻自己的忧伤。

他常常凝视着天上的飞鸟以及树叶的飞舞,感受着自然界的美妙。

这些景象给了他一丝希望和安慰,使他能够勇敢面对生活的不易。

主题感悟《落叶》通过老人的生活经历,表达了老年人孤独、守望与内心挣扎的心情。

在生活中,我们或多或少会遇到失去亲人的经历,这样的打击往往让人感到无助和绝望。

然而,贾平凹通过老人的坚韧与勇敢,告诉我们即使丧失了最重要的东西,生活仍然要继续。

此外,小说还传递出了对家乡的热爱和执着。

老人坚守在山村,不愿离开自己熟悉的土地。

这让人想起乡愁这一永恒的主题,无论我们身处何地,家乡的味道和记忆都会在我们内心中形成根深蒂固的情感。

五年级阅读课文

五年级阅读课文1 早晨世界上最壮观的就是欣赏白昼的诞生!黑夜悄悄隐入山谷和石缝,藏到浓密的树叶下,躲进洒满露珠的草丛中。

高耸的山峰温和地微笑着,空中射来第一束阳光,仿佛对柔和的夜影说:“别害怕,这是太阳!”海浪高高扬起头,向太阳鞠躬歌唱,犹如美丽的宫女参见皇上:“欢迎您啊,世界的君王!”仁慈的太阳笑逐颜开;海浪终夜嬉戏,她们碧绿的衣衫揉皱了,天鹅绒长裙搓乱了。

“早安!”太阳俯身向着大海说,“早安,漂亮的姑娘们!不过,也该安静下来啦!你们再不停止欢蹦乱跳,孩子们就不能下水游泳啦!”石缝里钻出来几条绿蜥蜴,眨着惺忪的睡眼,交谈着:“今天是个热天啊!”热天里,苍蝇飞得很慢,蜥蜴捕食可方便了,吃到一个美味的苍蝇,有多快活!蜥蜴真是贪婪的馋家伙。

花朵托着露珠淘气地东摇西晃,仿佛在对我说:“我们清晨披着露珠,千娇百媚,先生,您不妨描写一番!真是一群狡猾的小东西!花儿们深知她们绝色天姿是人们无法用文字形容的,于是,嘻嘻地笑了!我脱帽向她们致敬:“你们太客气了!谢谢你们的盛情,可是,我今天没时间了。

以后吧,也许能做到……”群花向太阳伸着懒腰,微微含笑。

映在露珠里的朝霞光彩夺目,宝石般的灿烂光辉镶满花瓣和叶片。

金色的蜜蜂已经在花间飞舞盘旋,贪婪地吸吮着香甜的花蜜,她们低沉的歌声在空中飘荡。

红胸脯的知更鸟睡醒了,他们站起来,用纤细的小腿支撑着身子,不住地摇头晃脑,唱起轻快的歌儿。

活泼的金翅鸟在灌木丛里跳上跳下,活像街头顽皮的孩子,没完没了地叫着闹着。

燕子和雨燕在追捕小虫,疾如黑色的飞箭,时隐时现,愉快地、讨人喜爱地呢喃啁啾。

有这样一双敏捷轻盈的翅膀,多惬意啊!伞松的枝丫在微微摇曳,一棵棵的伞松俨如一只只大酒杯,注满了玉液琼浆般的绚烂阳光。

人们睡醒了,他们的整个生活就是劳动;人们睡醒了,他们毕生都在使大地变得美丽富饶。

白昼来到了!早安,孩子们,但愿你们一生中能有很多美好的早晨!2 黄昏海是深绿色的,排了队的小浪头在正步走,数不清有多少,仿佛喊着“一──二──一”的口令,朝喇叭口的海塘涌来了。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

阅读课文,我们发现作者十分注意语句间、篇章间的照应,读来印象深刻感人。

同样,我们写作时,也应做到有机照应,结构严谨。

强看了一遍。

我低声对母亲说:‘妈,昨天是4月28日。

’母亲微微点了一下头。

”这段话中点到了“4月28日”这个不寻常的日子,这里照应了文章开头:“1927年4月28日,我永远忘不了那一天。

那是父亲的被难日,离现在已经16年了。

”因为李大钊烈士牺牲的时间是1927年4月28日,作者牢牢记住这个难忘的日子。

这样的照应,给人以十分沉痛的感觉。

伯父鲁迅先生》一文的第1自然段:“那时候我有点惊异了,为什么伯父得到这么多人的爱戴?”先设疑,然后例举了“评论《水浒传》”、“谈论‘碰壁’”、“救护车夫”和“关心女佣阿三”四件事,最后用“他为自己想得少,为别人想得多”一句作结,与上面提出的问题照应起来。

——辩论米质的好和坏,争持斛子的浅和满,结果船埠头的敞口船真个敞口朝天了;船身浮起了好些,填没了这只船那只船之间空隙的菜叶和垃圾再也看不见了。

”这段话照应了课文的开头:“万盛米行的河埠头,横七竖八停泊着乡村里出来的敞口船。

船里装载的是新米,把船身压得很低。

齐着船舷的菜叶和垃圾被白腻的泡沫包围着,一漾一漾地,填没了这只船和那只船之间的空隙。

”农民面对资本家的压价,无可奈何,只好忍痛将米廉价地全部卖掉,真实地反映了当时冷酷的社会现实。

来。

第二天,父亲才知道他被抓到警察厅里去了。

”这里照应了后面“在军警中间,我发现了前几天被捕的工友阎振三……”阎振三受了刑,并没有供出李大钊。

这里的照应,使我们认识到李大钊同志的革命行动和高贵品质,也教育了工友。

占卜他们的命运”。

这里照应了第10自然段:“刚才出力摇船犹如赛龙船似的那股劲儿,现在在每个人的身体里松懈下来。

”农民好不容易遇上个丰收的好年景,一大清早满怀希望摇米出来,满以为可以多收入一点,生活得到改善,可是由于米价大跌,到头来反而不如常年的景况。

这说明即使遇上好年景,农民依然逃不脱悲惨的命运。

”课文后面又提到了书籍和文件:“为了避免党组织被破坏,父亲只好把一些书籍和文件烧掉。

”这里的照应,说明李大钊同志忠于党,处处为党的利益考虑。

扇动着它那彩色的翅膀。

”用象征手法,照应了课题,又说明了小昆虫已在海岛安居乐业,展示了海岛战士热爱海岛、建设海岛的美好心灵。

又如《金色的鱼钩》一文也采用了这种照应方法,使文章更加严密,中心突出。

一、什么是照应、伏笔、呼应?只有过渡照应得好,才能使文章达到结构严密、浑然一体,中心突出。

“过渡”是给文章穿针引线,把全文连成一体,达到“天衣无缝”。

“照应”是为文章设置亮点,让文章波涛起伏,做到“绵上添花”。

1、什么叫“照应”?“照应”,即前后文的彼此照顾。

“照应”,也就是写文章常说的:伏笔和呼应。

详细一点说, “照应”:前面写的——后面要有着落;后面写的——前面早有埋伏。

行文前有因,后有果;先有源,后有流。

如古代兵法上长蛇阵法:击首——则尾应;击尾——则首应;攻其腰——则首尾相应。

2、什么是“伏笔”?伏笔,就是埋伏,对要说的人、事、物,先作一个提示。

也就是在一篇文章里,将后面将要出现的人物或发生的事件,在前边先作些提示或暗示。

伏笔设置巧妙,就会使文章结构严谨,发展合理,增强描述的生动性。

3、什么是“呼应”?呼应就是对前面伏笔的回应。

4、伏笔和呼应的作用和用法:前有伏笔,后有呼应,才能使文章构成一个血脉一贯的整体。

伏笔和呼应是经常连在一起的。

林纾在《春觉斋论文》中说:“善于文者,一题到手,预将全篇谋过,一一审定其宫垒阵法。

等是一番言论,必先安顿埋伏,在要处下一关键,到发明时即可收为根据。

故明眼者须解得一个‘藏’字诀,欲注射彼处,先在此处着眼,以备接应。

为了使文章内容衔接紧凑,结构严谨,一篇文章中,前面写到的,中间或结尾要有交代;后面提到的,前面要有所铺垫,这种安排设计叫做“照应”。

常见的照应方法有三种:首尾照应,前后照应,文题照应。

这三种方法,在《小桔灯》一文中都有范例。

首尾照应:开头写道“这是十几年以前的事了。

”“在一个春节前一天的下午......”结尾呼应:“但是从那时候起,每逢春节......十二年过去了......”文题照应:全文中,多处照应了题目。

如第5段的买桔子,第6、7、8段小姑娘掰开桔子及作小桔灯的动作,第10段我提着小桔灯走在路上的联想等。

前后照应:如第2段对房间陈设的描写,提到竹凳及墙上的电话;第3段写小姑娘登上凳子要打电话的动作;第2段提到朋友有事出去,第11段则交代朋友已经回来了;第9段写小姑娘的话“我爸爸一定会回来的”,第12段则呼应“那小姑娘的爸爸一定早回来了”。

从《小桔灯》行文的处处照应,没有丝毫疏漏,可见作家冰心的写作技巧,正因为如此,文章才做到细针密线、结构严谨,来龙去脉、清晰鲜明。

伏笔”是写作中常用的一种表现手法。

它可以理解为前段文章为后段文章埋伏线索,也可以理解为上文对下文的暗示。

它的好处是交待含蓄,使文章结构严密、紧凑,读者读到下文内容时,不至于产生突兀怀疑之感。

使用伏笔应注意:(1)有伏必应,如果你在开头提到了枪,那么在第二或第三段就要提到开枪,不伏不应是败笔,只伏不应同样也是败笔。

(2)伏笔要伏得巧妙,切忌刻意、显露。

伏笔一般做到别人无法轻易觉察到,要做到如风行水上,自然成文。

(3)伏笔要有照应,前后不宜紧贴。

如果伏笔前后贴得过近,反而会使文章显得呆板,读起来反而显得枯燥。

关于“照应”则有如下几点:一、时间照应课文《十六年前的回忆》中写道:“我又哭了,从地上捡起那张报纸,咬紧牙,又勉强看了一遍。

我低声对母亲说:‘妈,昨天是4月28日。

’母亲微微点了一下头。

”这段话中点到了“4月28日”这个不寻常的日子,这里照应了文章开头:“1927年4月28日,我永远忘不了那一天。

那是父亲的被难日,离现在已经16年了。

”因为李大钊烈士牺牲的时间是1927年4月28日,作者牢牢记住这个难忘的日子。

这样的照应,给人以十分沉痛的感觉。

二、设问照应用设问照应,可以设下悬念,使读者产生阅读兴趣。

如,课文《我的伯父鲁迅先生》一文的第1自然段:“那时候我有点惊异了,为什么伯父得到这么多人的爱戴?”先设疑,然后例举了“评论《水浒传》”、“谈论‘碰壁’”、“救护车夫”和“关心女佣阿三”四件事,最后用“他为自己想得少,为别人想得多”一句作结,与上面提出的问题照应起来。

三、前后照应《粜米》结尾写道:“经过一阵的嚷嚷——辩论米质的好和坏,争持斛子的浅和满,结果船埠头的敞口船真个敞口朝天了;船身浮起了好些,填没了这只船那只船之间空隙的菜叶和垃圾再也看不见了。

”这段话照应了课文的开头:“万盛米行的河埠头,横七竖八停泊着乡村里出来的敞口船。

船里装载的是新米,把船身压得很低。

齐着船舷的菜叶和垃圾被白腻的泡沫包围着,一漾一漾地,填没了这只船和那只船之间的空隙。

”农民面对资本家的压价,无可奈何,只好忍痛将米廉价地全部卖掉,真实地反映了当时冷酷的社会现实。

四、人物照应《十六年前的回忆》中前面提到:“工友阎振三一早上街买东西,直到夜里还不见回来。

第二天,父亲才知道他被抓到警察厅里去了。

”这里照应了后面“在军警中间,我发现了前几天被捕的工友阎振三……”阎振三受了刑,并没有供出李大钊。

这里的照应,使我们认识到李大钊同志的革命行动和高贵品质,也教育了工友。

五、心理照应《粜米》中写到农民“大清早摇船出来,到了埠头,气也不透一口,就来到柜台前面占卜他们的命运”。

这里照应了第10自然段:“刚才出力摇船犹如赛龙船似的那股劲儿,现在在每个人的身体里松懈下来。

”农民好不容易遇上个丰收的好年景,一大清早满怀希望摇米出来,满以为可以多收入一点,生活得到改善,可是由于米价大跌,到头来反而不如常年的景况。

这说明即使遇上好年景,农民依然逃不脱悲惨的命运。

六、物件照应《十六年前的回忆》一文中提到:“有时候他留在家里,埋头整理书籍和文件。

”课文后面又提到了书籍和文件:“为了避免党组织被破坏,父亲只好把一些书籍和文件烧掉。

”这里的照应,说明李大钊同志忠于党,处处为党的利益考虑。

七、课题照应课文《彩色的翅膀》结尾写道:“我忽然发现窗玻璃上停着一只小蝴蝶,正对着朝阳,扇动着它那彩色的翅膀。

”用象征手法,照应了课题,又说明了小昆虫已在海岛安居乐业,展示了海岛战士热爱海岛、建设海岛的美好心灵。

又如《金色的鱼钩》一文也采用了这种照应方法,使文章更加严密,中心突出。

所谓“悬念”,即读者、观众、听众对文艺作品中人物命运的遭遇,情节的发展变化所持的一种急切期待的心情。

“悬念”是小说、戏曲、影视等作品的一种表现技法,是吸引广大群众兴趣的重要艺术手段。

(摘自《应用写作》月刊1997年第1期《广告与悬念小议》)悬念是欣赏戏剧、电影或者其他文艺作品时的一种心理活动,即关切故事发展和人物命运的紧张心情。

作家和导演为体现作品中的矛盾冲突,在处理情节结构时常用各种手法引起观众或读者的悬念以加强作品的思想、艺术感染力。

(出自《现代汉语词典》和《辞海》)悬念是指作者为了激活读者的“紧张与期待的心情”,在艺术处理上采取的一种积极手段。

它包括“设悬”和“释悬”两个方面。

前有“设悬”,后必有“释悬”。

通俗地说,它是故事发展中间只亮开谜面,藏起谜底,在适当的时候再予点破,使读者的期待心理得到满足。

悬念的构成,主要依靠以下条件:①人物命运中潜伏着危机;②生与死、成功与失败均有可能出现,存在两种命运、两种结局;③发生势均力敌而又必须有结果的冲突;④剧中主要人物的性格、行动能引起观众在感情上的爱憎;⑤观众对未来事态发展的趋势清楚。

合乎逻辑的剧情发展和对人物的强烈爱憎,是构成悬念的两个重要元素。

1、照应,是具体情节(小到一句话、一个动作、一种用物、一个情景,大到一个环节、一个情节过程等)中,在前的或“原因性”的情节因素,和在后的或“结果性”的情节因素之间,有一种“对照”关系,前呼后应,构成一个“圆满”。

比如,前有人物投水而去,后有河中发现其尸体。

2、铺垫,是为了人物或事件、情节的有效展示,而预先准备下的、必要的相关的成因、影响等的材料介绍。

铺垫材料当然也可以多种多样,但不必如“照应”一样,先后角度一致且因素扣合。

它可以是概括的、相关的、补充的、而且角度往往和被衬垫内容不一致。

如,为了表现某女性高雅有风度有修养,就可以先写她父母都是知识分子,尤其母亲还是大家闺秀出身。

这些写她父母的内容,对表现某女性而言,就是铺垫材料。

3、伏笔,其实是“照应”的一种情况。

一般指情节发展方面的、照应内容的前后(或因果)两因素中的前一个因素。

因为前一情节因素出现时,后一相关情节因素还没显露,所以称之“伏”笔(埋伏以待出击之意)。

如,写某男人因一场婚外恋遭受了灾难性打击,则往往先交代他某次在某处与某女相识并发生了一夜情。