【中考必备】最新中考数学试题分类解析 专题52 平面几何的综合

2013中考数学真题解析平面几何的综合

2013中考数学真题解析平面几何的综合

中考数学考什么,这是考生和家长最关心的问题。

以往的中考考题主要体现在对知识点的考查上,强调知识点的覆盖面,对能力的考查没有放在一个突出的位置上。

近几年的中考命题发生了明显的变化,既强调了由知识层面向能力层面的转化,又强调了基础知识与能力并重。

注重在知识的交汇处设计命题,对学生能力的考查也提出了较高的要求。

中考数学重点考查学生的数学思维能力已经成为趋势和共识。

初三学生可利用寒假时间对数学思想方法进行梳理、总结,逐个认识它们的本质特征、思维程序和操作程序。

有针对性地通过典型题目进行训练,能够真正适应中考命题。

中考数学平行四边形的综合题试题含答案解析

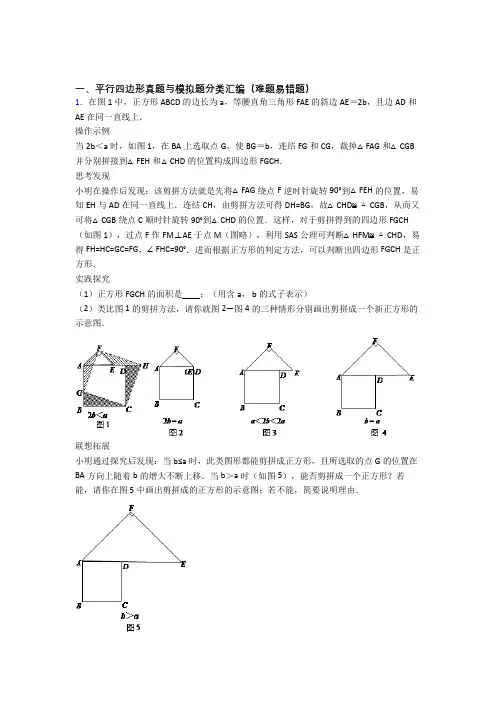

一、平行四边形真题与模拟题分类汇编(难题易错题)1.在图1中,正方形ABCD的边长为a,等腰直角三角形FAE的斜边AE=2b,且边AD和AE在同一直线上.操作示例当2b<a时,如图1,在BA上选取点G,使BG=b,连结FG和CG,裁掉△FAG和△CGB 并分别拼接到△FEH和△CHD的位置构成四边形FGCH.思考发现小明在操作后发现:该剪拼方法就是先将△FAG绕点F逆时针旋转90°到△FEH的位置,易知EH与AD在同一直线上.连结CH,由剪拼方法可得DH=BG,故△CHD≌△CGB,从而又可将△CGB绕点C顺时针旋转90°到△CHD的位置.这样,对于剪拼得到的四边形FGCH (如图1),过点F作FM⊥AE于点M(图略),利用SAS公理可判断△HFM≌△CHD,易得FH=HC=GC=FG,∠FHC=90°.进而根据正方形的判定方法,可以判断出四边形FGCH是正方形.实践探究(1)正方形FGCH的面积是;(用含a, b的式子表示)(2)类比图1的剪拼方法,请你就图2—图4的三种情形分别画出剪拼成一个新正方形的示意图.联想拓展小明通过探究后发现:当b≤a时,此类图形都能剪拼成正方形,且所选取的点G的位置在BA方向上随着b的增大不断上移.当b>a时(如图5),能否剪拼成一个正方形?若能,请你在图5中画出剪拼成的正方形的示意图;若不能,简要说明理由.【答案】(1)a2+b2;(2)见解析;联想拓展:能剪拼成正方形.见解析.【解析】分析:实践探究:根据正方形FGCH的面积=BG2+BC2进而得出答案;应采用类比的方法,注意无论等腰直角三角形的大小如何变化,BG永远等于等腰直角三角形斜边的一半.注意当b=a时,也可直接沿正方形的对角线分割.详解:实践探究:正方形的面积是:BG2+BC2=a2+b2;剪拼方法如图2-图4;联想拓展:能,剪拼方法如图5(图中BG=DH=b)..点睛:本题考查了几何变换综合,培养学生的推理论证能力和动手操作能力;运用类比方法作图时,应根据范例抓住作图的关键:作的线段的长度与某条线段的比值永远相等,旋转的三角形,连接的点都应是相同的.2.如图,△ABC是等边三角形,AB=6cm,D为边AB中点.动点P、Q在边AB上同时从点D出发,点P沿D→A以1cm/s的速度向终点A运动.点Q沿D→B→D以2cm/s的速度运动,回到点D停止.以PQ为边在AB上方作等边三角形PQN.将△PQN绕QN的中点旋转180°得到△MNQ.设四边形PQMN与△ABC重叠部分图形的面积为S(cm2),点P运动的时间为t(s)(0<t<3).(1)当点N落在边BC上时,求t的值.(2)当点N到点A、B的距离相等时,求t的值.(3)当点Q沿D→B运动时,求S与t之间的函数表达式.(4)设四边形PQMN的边MN、MQ与边BC的交点分别是E、F,直接写出四边形PEMF 与四边形PQMN的面积比为2:3时t的值.【答案】(1)(2)2(3)S=S菱形PQMN=2S△PNQ=t2;(4)t=1或【解析】试题分析:(1)由题意知:当点N落在边BC上时,点Q与点B重合,此时DQ=3;(2)当点N到点A、B的距离相等时,点N在边AB的中线上,此时PD=DQ;(3)当0≤t≤时,四边形PQMN与△ABC重叠部分图形为四边形PQMN;当≤t≤时,四边形PQMN与△ABC重叠部分图形为五边形PQFEN.(4)MN、MQ与边BC的有交点时,此时<t<,列出四边形PEMF与四边形PQMN的面积表达式后,即可求出t的值.试题解析:(1)∵△PQN与△ABC都是等边三角形,∴当点N落在边BC上时,点Q与点B重合.∴DQ=3∴2t=3.∴t=;(2)∵当点N到点A、B的距离相等时,点N在边AB的中线上,∴PD=DQ,当0<t<时,此时,PD=t,DQ=2t∴t=2t∴t=0(不合题意,舍去),当≤t<3时,此时,PD=t,DQ=6﹣2t∴t=6﹣2t,解得t=2;综上所述,当点N到点A、B的距离相等时,t=2;(3)由题意知:此时,PD=t,DQ=2t当点M在BC边上时,∴MN=BQ∵PQ=MN=3t,BQ=3﹣2t∴3t=3﹣2t∴解得t=如图①,当0≤t≤时,S△PNQ=PQ2=t2;∴S=S菱形PQMN=2S△PNQ=t2,如图②,当≤t≤时,设MN、MQ与边BC的交点分别是E、F,∵MN=PQ=3t,NE=BQ=3﹣2t,∴ME=MN﹣NE=PQ﹣BQ=5t﹣3,∵△EMF是等边三角形,∴S△EMF=ME2=(5t﹣3)2.;(4)MN、MQ与边BC的交点分别是E、F,此时<t<,t=1或.考点:几何变换综合题3.图1、图2是两张形状、大小完全相同的方格纸,方格纸中的每个小正方形的边长均为1,每个小正方形的顶点叫做格点.(1)在图1中画出等腰直角三角形MON,使点N在格点上,且∠MON=90°;(2)在图2中以格点为顶点画一个正方形ABCD,使正方形ABCD面积等于(1)中等腰直角三角形MON面积的4倍,并将正方形ABCD分割成以格点为顶点的四个全等的直角三角形和一个正方形,且正方形ABCD面积没有剩余(画出一种即可).【答案】(1)作图参见解析;(2)作图参见解析.【解析】试题分析:(1)过点O向线段OM作垂线,此直线与格点的交点为N,连接MN即可;(2)根据勾股定理画出图形即可.试题解析:(1)过点O向线段OM作垂线,此直线与格点的交点为N,连接MN,如图1所示;(2)等腰直角三角形MON面积是5,因此正方形面积是20,如图2所示;于是根据勾股定理画出图3:考点:1.作图﹣应用与设计作图;2.勾股定理.4.(问题情境)在△ABC中,AB=AC,点P为BC所在直线上的任一点,过点P作PD⊥AB,PE⊥AC,垂足分别为D、E,过点C作CF⊥AB,垂足为F.当P在BC边上时(如图1),求证:PD+PE=CF.证明思路是:如图2,连接AP,由△ABP与△ACP面积之和等于△ABC的面积可以证得:PD+PE=CF.(不要证明)(变式探究)(1)当点P在CB延长线上时,其余条件不变(如图3),试探索PD、PE、CF之间的数量关系并说明理由;请运用上述解答中所积累的经验和方法完成下列两题:(结论运用)(2)如图4,将长方形ABCD沿EF折叠,使点D落在点B上,点C落在点C′处,点P为折痕EF上的任一点,过点P作PG⊥BE、PH⊥BC,垂足分别为G、H,若AD =16,CF=6,求PG+PH的值.(迁移拓展)(3)在直角坐标系中,直线l1:y=-43x+8与直线l2:y=﹣2x+8相交于点A,直线l1、l2与x轴分别交于点B、点C.点P是直线l2上一个动点,若点P到直线l1的距离为2.求点P的坐标.【答案】【变式探究】证明见解析【结论运用】8【迁移拓展】(﹣1,6),(1,10)【解析】【变式探究】连接AP,同理利用△ABP与△ACP面积之差等于△ABC的面积可以证得;【结论运用】过点E作EQ⊥BC,垂足为Q,根据勾股定理和矩形的性质解答即可;【迁移拓展】分两种情况,利用结论,求得点P到x轴的距离,再利用待定系数法可求出P的坐标.【详解】变式探究:连接AP,如图3:∵PD⊥AB,PE⊥AC,CF⊥AB,且S△ABC=S△ACP﹣S△ABP,∴12AB•CF=12AC•PE﹣12AB•PD.∵AB=AC,∴CF=PD﹣PE;结论运用:过点E作EQ⊥BC,垂足为Q,如图④,∵四边形ABCD是长方形,∴AD=BC,∠C=∠ADC=90°.∵AD=16,CF=6,∴BF=BC﹣CF=AD﹣CF=5,由折叠可得:DF=BF,∠BEF=∠DEF.∴DF=5.∵∠C=90°,∴DC2222106DF CF-=-8.∵EQ⊥BC,∠C=∠ADC=90°,∴∠EQC=90°=∠C=∠ADC.∴四边形EQCD是长方形.∴EQ=DC=4.∵AD∥BC,∴∠DEF=∠EFB.∵∠BEF=∠DEF,∴∠BEF=∠EFB.∴BE=BF,由问题情境中的结论可得:PG+PH=EQ.∴PG+PH=8.∴PG+PH的值为8;迁移拓展:如图,由题意得:A(0,8),B(6,0),C(﹣4,0)∴AB2210,BC=10.68∴AB=BC,(1)由结论得:P1D1+P1E1=OA=8∵P1D1=1=2,∴P1E1=6 即点P1的纵坐标为6又点P1在直线l2上,∴y=2x+8=6,∴x=﹣1,即点P1的坐标为(﹣1,6);(2)由结论得:P2E2﹣P2D2=OA=8∵P2D2=2,∴P2E2=10 即点P1的纵坐标为10又点P1在直线l2上,∴y=2x+8=10,∴x=1,即点P1的坐标为(1,10)【点睛】本题考查了矩形的性质与判定、等腰三角形的性质与判定及勾股定理等知识点,利用面积法列出等式是解决问题的关键.5.阅读下列材料:我们定义:若一个四边形的一条对角线把四边形分成两个等腰三角形,则这条对角线叫这个四边形的和谐线,这个四边形叫做和谐四边形.如正方形就是和谐四边形.结合阅读材料,完成下列问题:(1)下列哪个四边形一定是和谐四边形 .A .平行四边形B .矩形C .菱形D .等腰梯形(2)命题:“和谐四边形一定是轴对称图形”是 命题(填“真”或“假”). (3)如图,等腰Rt △ABD 中,∠BAD =90°.若点C 为平面上一点,AC 为凸四边形ABCD 的和谐线,且AB =BC ,请求出∠ABC 的度数.【答案】(1) C ;(2)∠ABC 的度数为60°或90°或150°.【解析】试题分析:(1)根据菱形的性质和和谐四边形定义,直接得出结论.(2)根据和谐四边形定义,分AD=CD ,AD=AC ,AC=DC 讨论即可.(1)根据和谐四边形定义,平行四边形,矩形,等腰梯形的对角线不能把四边形分成两个等腰三角形,菱形的一条对角线能把四边形分成两个等腰三角形够.故选C.(2)∵等腰Rt △ABD 中,∠BAD=90°,∴AB=AD.∵AC 为凸四边形ABCD 的和谐线,且AB=BC ,∴分三种情况讨论:若AD=CD ,如图1,则凸四边形ABCD 是正方形,∠ABC=90°;若AD=AC ,如图 2,则AB=AC=BC ,△ABC 是等边三角形,∠ABC=60°;若AC=DC ,如图 3,则可求∠ABC=150°.考点:1.新定义;2.菱形的性质;3.正方形的判定和性质;4.等边三角形的判定和性质;5.分类思想的应用.6.在ABC 中,AD BC ⊥于点D ,点E 为AC 边的中点,过点A 作//AF BC ,交DE 的延长线于点F ,连接CF .()1如图1,求证:四边形ADCF 是矩形;()2如图2,当AB AC =时,取AB 的中点G ,连接DG 、EG ,在不添加任何辅助线和字母的条件下,请直接写出图中所有的平行四边形(不包括矩形ADCF ).【答案】(1) 证明见解析;(2)四边形ABDF 、四边形AGEF 、四边形GBDE 、四边形AGDE 、四边形GDCE 都是平行四边形.【解析】【分析】(1)由△AEF ≌△CED ,推出EF=DE ,又AE=EC ,推出四边形ADCF 是平行四边形,只要证明∠ADC=90°,即可推出四边形ADCF 是矩形.(2)四边形ABDF 、四边形AGEF 、四边形GBDE 、四边形AGDE 、四边形GDCE 都是平行四边形.【详解】()1证明:∵//AF BC ,∴AFE EDC ∠=∠,∵E 是AC 中点,∴AE EC =,在AEF 和CED 中,AFE CDE AEF CED AE EC ∠=∠⎧⎪∠=∠⎨⎪=⎩,∴AEF CED ≅,∴EF DE =,∵AE EC =,∴四边形ADCF 是平行四边形,∵AD BC ⊥, ∴90ADC ∠=,∴四边形ADCF 是矩形.()2∵线段DG 、线段GE 、线段DE 都是ABC 的中位线,又//AF BC ,∴//AB DE ,//DG AC ,//EG BC , ∴四边形ABDF 、四边形AGEF 、四边形GBDE 、四边形AGDE 、四边形GDCE 都是平行四边形.【点睛】考查平行四边形的判定、矩形的判定、三角形的中位线定理、全等三角形的判定和性质等知识,正确寻找全等三角形解决问题是解题的关键.7.如图1,在正方形ABCD 中,AD=6,点P 是对角线BD 上任意一点,连接PA ,PC 过点P作PE⊥PC交直线AB于E.(1)求证:PC=PE;(2)延长AP交直线CD于点F.①如图2,若点F是CD的中点,求△APE的面积;②若ΔAPE的面积是21625,则DF的长为(3)如图3,点E在边AB上,连接EC交BD于点M,作点E关于BD的对称点Q,连接PQ,MQ,过点P作PN∥CD交EC于点N,连接QN,若PQ=5,MN=723,则△MNQ的面积是【答案】(1)略;(2)①8,②4或9;(3)5 6【解析】【分析】(1)利用正方形每个角都是90°,对角线平分对角的性质,三角形外角等于和它不相邻的两个内角的和,等角对等边等性质容易得证;(2)作出△ADP和△DFP的高,由面积法容易求出这个高的值.从而得到△PAE的底和高,并求出面积.第2小问思路一样,通过面积法列出方程求解即可;(3)根据已经条件证出△MNQ是直角三角形,计算直角边乘积的一半可得其面积.【详解】(1) 证明:∵点P在对角线BD上,∴△ADP≌△CDP,∴AP=CP, ∠DAP =∠DCP,∵PE⊥PC,∴∠EPC=∠EPB+∠BPC=90°,∵∠PEA=∠EBP+∠EPB=45°+90°-∠BPC=135°-∠BPC,∵∠PAE=90°-∠DAP=90°-∠DCP,∠DCP=∠BPC-∠PDC=∠BPC-45°,∴∠PAE=90°-(∠BPC-45°)= 135°-∠BPC,∴∠PEA=∠PAE,∴PC=PE;(2)①如图2,过点P分别作PH⊥AD,PG⊥CD,垂足分别为H、G.延长GP交AB于点M.∵四边形ABCD 是正方形,P 在对角线上, ∴四边形HPGD 是正方形, ∴PH=PG,PM ⊥AB, 设PH=PG=a,∵F 是CD 中点,AD =6,则FD=3,ADFS =9,∵ADF S =ADP DFP SS+=1122AD PH DF PG ⨯+⨯, ∴1163922a a ⨯+⨯=,解得a=2, ∴AM=HP=2,MP=MG-PG=6-2=4, 又∵PA=PE, ∴AM=EM,AE=4,∵APE S =1144822EA MP ⨯=⨯⨯=,②设HP =b,由①可得AE=2b,MP=6-b,∴APE S=()121626225b b ⨯⨯-=, 解得b=2.4 3.6或,∵ADF S=ADP DFP SS+=1122AD PH DF PG ⨯+⨯, ∴11166222b DF b DF ⨯⨯+⨯=⨯, ∴当b=2.4时,DF=4;当b =3.6时,DF =9, 即DF 的长为4或9; (3)如图,∵E 、Q 关于BP 对称,PN ∥CD, ∴∠1=∠2,∠2+∠3=∠BDC=45°, ∴∠1+∠4=45°, ∴∠3=∠4,易证△PEM ≌△PQM, △PNQ ≌△PNC, ∴∠5=∠6, ∠7=∠8 ,EM=QM,NQ=NC, ∴∠6+∠7=90°, ∴△MNQ 是直角三角形, 设EM=a,NC=b 列方程组2227252372 3a b a b ⎧+=-⎪⎪⎨⎛⎫⎪+= ⎪ ⎪⎪⎝⎭⎩, 可得12ab=56, ∴MNQ56S=, 【点睛】本题是四边形综合题目,考查了正方形的性质、等腰直角三角形的判定与性质、全等三角形的判定与性质等知识;本题综合性强,有一定难度,熟练掌握正方形的性质,证明三角形全等是解决问题的关键.要注意运用数形结合思想.8.如图,在矩形ABCD 中,点E 在边CD 上,将该矩形沿AE 折叠,使点D 落在边BC 上的点F 处,过点F 作FG ∥CD ,交AE 于点G ,连接DG .(1)求证:四边形DEFG 为菱形;(2)若CD=8,CF=4,求的值.【答案】(1)证明见试题解析;(2).【解析】试题分析:(1)由折叠的性质,可以得到DG=FG,ED=EF,∠1=∠2,由FG∥CD,可得∠1=∠3,再证明 FG=FE,即可得到四边形DEFG为菱形;(2)在Rt△EFC中,用勾股定理列方程即可CD、CE,从而求出的值.试题解析:(1)由折叠的性质可知:DG=FG,ED=EF,∠1=∠2,∵FG∥CD,∴∠2=∠3,∴FG=FE,∴DG=GF=EF=DE,∴四边形DEFG为菱形;(2)设DE=x,根据折叠的性质,EF=DE=x,EC=8﹣x,在Rt△EFC中,,即,解得:x=5,CE=8﹣x=3,∴=.考点:1.翻折变换(折叠问题);2.勾股定理;3.菱形的判定与性质;4.矩形的性质;5.综合题.9.(本题14分)小明在学习平行线相关知识时总结了如下结论:端点分别在两条平行线上的所有线段中,垂直于平行线的线段最短.小明应用这个结论进行了下列探索活动和问题解决.问题1:如图1,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=4,BC=3,P为AC边上的一动点,以PB,PA为边构造□APBQ,求对角线PQ的最小值及PQ最小时的值.(1)在解决这个问题时,小明构造出了如图2的辅助线,则PQ的最小值为,当PQ最小时= _____ __;(2)小明对问题1做了简单的变式思考.如图3,P为AB边上的一动点,延长PA到点E,使AE=nPA(n为大于0的常数).以PE,PC为边作□PCQE,试求对角线PQ长的最小值,并求PQ最小时的值;问题2:在四边形ABCD中,AD∥BC,AB⊥BC,AD=1,AB=2,BC=3.(1)如图4,若为上任意一点,以,为边作□.试求对角线长的最小值和PQ最小时的值.(2)若为上任意一点,延长到,使,再以,为边作□.请直接写出对角线长的最小值和PQ最小时的值.【答案】问题1:(1)3,;(2)PQ=,=.问题2:(1)=4,.(2)PQ的最小值为..【解析】试题分析:问题1:(1)首先根据条件可证四边形PCBQ是矩形,然后根据条件“四边形APBQ是平行四边形可得AP=QB=PC,从而可求的值.(2)由题可知:当QP⊥AC 时,PQ最小.过点C作CD⊥AB于点D.此时四边形CDPQ为矩形,PQ=CD,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=4,BC=3,利用面积可求出CD=,然后可求出AD=,由AE=nPA可得PE=,而PE=CQ=PD=AD-AP=,所以AP=.所以=.问题2:(1)设对角线与相交于点.Rt≌Rt.所以AD=HC,QH=AP.由题可知:当QP⊥AB时,PQ最小,此时=CH=4,根据条件可证四边形BPQH为矩形,从而QH=BP=AP.所以.(2)根据题意画出图形,当AB 时,的长最小,PQ的最小值为..试题解析:问题1:(1)3,;(2)过点C作CD⊥AB于点D.由题意可知当PQ⊥AB时,PQ最短.所以此时四边形CDPQ为矩形.PQ=CD,DP=CQ=PE.因为∠BCA=90°,AC=4,BC=3,所以AB=5.所以CD=.所以PQ=.在Rt△ACD中AC=4,CD=,所以AD=.因为AE=nPA,所以PE==CQ=PD=AD-AP=.所以AP=.所以=.问题2:(1)如图2,设对角线与相交于点.所以G是DC的中点,作QH BC,交BC的延长线于H,因为AD//BC,所以.所以.又,所以Rt≌Rt.所以AD=HC,QH=AP.由图知,当AB时,的长最小,即=CH=4.易得四边形BPQH为矩形,所以QH=BP=AP.所以.(若学生有能力从梯形中位线角度考虑,若正确即可评分.但讲评时不作要求)(2)PQ的最小值为..考点:1.直角三角形的性质;2.全等三角形的判定与性质;3.平行四边形的性质;4矩形的判定与性质.10.(本题满分10分)如图1,已知矩形纸片ABCD中,AB=6cm,若将该纸片沿着过点B的直线折叠(折痕为BM),点A恰好落在CD边的中点P处.(1)求矩形ABCD的边AD的长.(2)若P为CD边上的一个动点,折叠纸片,使得A与P重合,折痕为MN,其中M在边AD上,N在边BC上,如图2所示.设DP=x cm,DM=y cm,试求y与x的函数关系式,并指出自变量x的取值范围.(3)①当折痕MN的端点N在AB上时,求当△PCN为等腰三角形时x的值;②当折痕MN的端点M在CD上时,设折叠后重叠部分的面积为S,试求S与x之间的函数关系式【答案】(1)AD=3;(2)y=-其中,0<x<3;(3)x=;(4)S=.【解析】试题分析:(1)根据折叠图形的性质和勾股定理求出AD的长度;(2)根据折叠图形的性质以及Rt△MPD的勾股定理求出函数关系式;(3)过点N作NQ⊥CD,根据Rt△NPQ 的勾股定理进行求解;(4)根据Rt△ADM的勾股定理求出MP与x的函数关系式,然后得出函数关系式.试题解析:(1)根据折叠可得BP=AB=6cm CP=3cm 根据Rt△PBC的勾股定理可得:AD=3.(2)由折叠可知AM=MP,在Rt△MPD中,∴∴y=-其中,0<x<3.(3)当点N在AB上,x≥3,∴PC≤3,而PN≥3,NC≥3.∴△PCN为等腰三角形,只可能NC=NP.过N点作NQ⊥CD,垂足为Q,在Rt△NPQ中,∴解得x=.(4)当点M在CD上时,N在AB上,可得四边形ANPM为菱形.设MP=y,在Rt△ADM中,,即∴ y=.∴ S=考点:函数的性质、勾股定理.。

中考数学之平面几何最全总结+经典习题

中考数学之平面几何最全总结+经典习题-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN平面几何知识要点(一)【线段、角、直线】1.过两点有且只有一条直线。

2.两点之间线段最短。

3.过一点有且只有一条直线和已知直线垂直。

4.直线外一点与直线上各点连接的所有线段中,垂直线段最短。

垂直平分线,简称“中垂线”。

定义:经过某一条线段的中点,并且垂直于这条线段的直线,叫做这条线段的垂直平分线(中垂线)。

线段的垂直平分线可看作和线段两端点距离相等的所有点的集合。

中垂线性质:垂直平分线垂直且平分其所在线段。

垂直平分线定理:垂直平分线上任意一点,到线段两端点的距离相等。

逆定理:到一条线段两个端点距离相等的点,在这条线段的垂直平分线上。

.三角形三条边的垂直平分线相交于一点,该点叫外心,并且这一点到三个顶点的距离相等。

角1.同角或等角的余角相等。

2.同角或等角的补角相等。

3.对顶角相等。

角的平分线性质角的平分线是到角的两边距离相等的所有点的集合定理1:角的平分线上的点到这个角的两边的距离相等。

定理2:到一个角的两边距离相等的点,在这个角的平分线上。

三角形各内角平分线的交点,该点叫内心,它到三角形三边距离相等。

【平行线】平行线性质1:两直线平行,同位角相等。

平行线性质2:两直线平行,内错角相等。

平行线性质3:两直线平行,同旁内角互补。

平行线判定1:同位角相等,两直线平行。

平行线判定2:内错角相等,两直线平行。

平行线判定3:同旁内角互补,两直线平行。

平行线判定4:如果两条直线都和第三条直线平行,这两条直线也互相平行。

平行公理:经过直线外一点,有且只有一条直线与这条直线平行。

平行线分线段成比例定理:三条平行线截两条直线,所得的对应线段成比例。

推论:平行于三角形一边的直线截其他两边(或两边的延长线),所得的对应线段成比例。

平面几何知识要点(二)【三角形】 面积公式:1. 已知三角形底a ,高h ,12S ah =2. 正三角形面积 S=24a (a 为边长正三角形)3.已知三角形三边a,b,c ,则S =(海伦公式)其中:()2a b c p ++=(周长的一半) 4.已知三角形两边a ,b 及这两边夹角C ,则1sin 2S ab C =。

中考数学几何代数重点难点解析及专题练习(含答案解析)

中考数学几何代数重点难点解析及专题练习(含答

案解析)

几何最值问题是指在一定的条件下,求平面几何图形中某

个确定的量(如线段长度、角度大小、图形面积等)的最大值或最小值。

在中考中常以填空选择及解答题形式出现,难易程度多为难题、压轴题。

务必掌握求几何最值的基本方法:(1)特殊位置及极端位置法:先考虑特殊位置或极端位置,确定最值的具体数据,再进行一般情况下的推理证明(2)几何定理(公理)法:应用几何中的不等量性质、

定理。

常见几何性质有:两点之间线段最短;点到直线垂线段最短;三角形两边之和大于第三边;斜边大于直角边(3)数形结合法:分析问题变动元素的代数关系,构造

二次函数等。

代数最值问题一般以应用题形式出现,常见题型为求一个花费最低、消耗最少、产值最高、获利最大的方案。

作为各地中考必考题之一,难度以中档为主,是所有学生必拿之分。

解这类题目的关键点在于合理建立函数模型,理解题意的基础上,合理设出未知量,分析题中等量关系,列出函数解析式或方程,求解、讨论结果意义并以“答:……”做结尾。

特别注意如果所列方程为分式方程,需检验增根!

具体例题题型如下:。

中考数学平面几何与立体几何的综合应用题分析

中考数学平面几何与立体几何的综合应用题分析中考数学试卷中,综合应用题是考察学生对知识点的综合运用能力的重点部分。

其中,平面几何与立体几何的综合应用题涉及到平面图形的性质、线段的长度、角的大小,以及立体图形的体积、表面积等多个知识点。

本文将就中考数学试卷中平面几何与立体几何的综合应用题进行分析。

一、平面几何的综合应用题平面几何的综合应用题主要考察学生对平面图形性质的理解和运用能力。

例如,题目中给出一个图形,要求求解该图形的面积、周长或者特定线段的长度等。

以解决平面几何的综合应用题为例,为了解决这类问题,我们可以采取如下步骤:1. 仔细阅读题目,理解题目的要求;2. 根据题目给出的条件,分析图形的性质;3. 运用所学的知识,设置适当的数学模型;4. 进行计算,得出最终结果;5. 检查计算结果是否符合题目要求。

解决平面几何的综合应用题需要学生综合运用知识,灵活运用定理和公式来解答问题。

因此,在平时的学习中,学生不仅要掌握平面几何的基本概念和性质,还要注意培养综合运用知识的能力。

二、立体几何的综合应用题立体几何的综合应用题主要考察学生对立体图形的体积、表面积等性质的理解和应用能力。

例如,题目中给出一个立体图形,要求求解该立体图形的体积、表面积或者特定线段的长度等。

解决立体几何的综合应用题的步骤与解决平面几何的综合应用题类似,也是需要学生仔细阅读题目、理解题目的要求,然后根据给出的条件,分析立体图形的性质并设置适当的数学模型,进行计算和检查结果的过程。

在解决立体几何的综合应用题时,需要注意对图形的分析和建模能力。

学生应该能够将问题转化为数学语言,从而运用已经学到的数学公式和定理进行计算。

同时,也要注意对结果的合理性进行判断,确保应用题的解答符合题目的要求。

总结:中考数学试卷中的平面几何与立体几何的综合应用题是一个综合性较强的部分。

解答这类题目需要学生灵活运用所学的知识,理解题目要求,建立适当的数学模型,进行计算并检查结果的合理性。

中考数学几何压轴题(有关三角形、四边形)的综合专题(含答案解析)

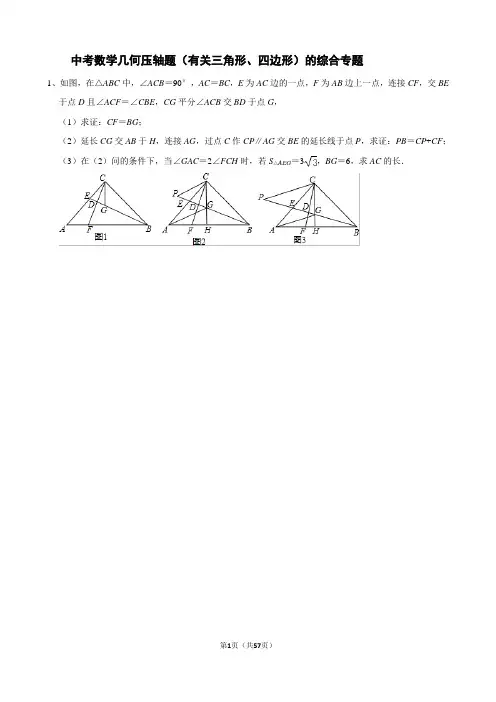

中考数学几何压轴题(有关三角形、四边形)的综合专题1、如图,在△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,E为AC边的一点,F为AB边上一点,连接CF,交BE于点D且∠ACF=∠CBE,CG平分∠ACB交BD于点G,(1)求证:CF=BG;(2)延长CG交AB于H,连接AG,过点C作CP∥AG交BE的延长线于点P,求证:PB=CP+CF;(3)在(2)问的条件下,当∠GAC=2∠FCH时,若S△AEG=3,BG=6,求AC的长.2、[问题背景]如图1所示,在△ABC中,AB=BC,∠ABC=90°,点D为直线BC上的一个动点(不与B、C重合),连结AD,将线段AD绕点D按顺时针方向旋转90°,使点A旋转到点E,连结EC.[问题初探]如果点D在线段BC上运动,通过观察、交流,小明形成了以下的解题思路:过点E作EF⊥BC 交直线BC于F,如图2所示,通过证明△DEF≌△,可推证△CEF是三角形,从而求得∠DCE=.[继续探究]如果点D在线段CB的延长线上运动,如图3所示,求出∠DCE的度数.[拓展延伸]连接BE,当点D在直线BC上运动时,若AB=,请直接写出BE的最小值.3、(2019秋•锦江区校级期末)在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠A=30°,BD是△ABC的角平分线.(1)如图1,求证:AD=2DC.(2)如图2,作∠CBD的角平分线交线段CD于点M,若CM=1,求△DBM的面积;(3)如图3,过点D作DE⊥AB于点E,点N是线段AC上一点(不与C、D重合),以BN为一边,在BN的下方作∠BNG=60°,NG交DE延长线于点G,试探究线段ND,DG与AD之间的数量关系,并说明理由.4、(2019•镇平县三模)如图1,已知直角三角形ABC,∠ACB=90°,∠BAC=30°,点D是AC边上一点,过D作DE⊥AB于点E,连接BD,点F是BD中点,连接EF,CF.(1)发现问题:线段EF,CF之间的数量关系为;∠EFC的度数为;(2)拓展与探究:若将△AED绕点A按顺时针方向旋转α角(0°<α<30°),如图2所示,(1)中的结论还成立吗?请说明理由;(3)拓展与运用:如图3所示,若△AED绕点A旋转的过程中,当点D落到AB边上时,AB边上另有一点G,AD=DG=GB,BC=3,连接EG,请直接写出EG的长度.5、(2017春•西城区校级期末)如图1,在等腰△ABC中,AB=AC,∠BAC=a,点P是线段AB的中点,点E是线段CB延长线上一点,且PE=PC,将线段PC绕点P顺时针旋转α得到PD,连接BD.(1)如图2,若α=60°,其他条件不变,先补全图形,然后探究线段BD和BC之间的数量关系,并说明理由.(2)如图3,若α=90°,其他条件不变,探究线段BP、BD和BC之间的等量关系,并说明理由.6、【发现问题】如图1,已知△ABC,以点A为直角顶点、AB为腰向△ABC外作等腰直角△ABE.请你以A为直角顶点、AC为腰,向△ABC外作等腰直角△ACD(不写作法,保留作图痕迹).连接BD、CE.那么BD与CE的数量关系是BD=CE.【拓展探究】如图2,已知△ABC,以AB、AC为边向外作正方形AEFB和正方形ACGD,连接BD、CE,试判断BD与CE之间的数量关系,并说明理由.【解决问题】如图3,有一个四边形场地ABCD,∠ADC=60°,BC=15,AB=8,AD=CD,求BD的最大值.7、(1)如图1,点C为线段AB外一个动点,已知AB=a,AC=b.当点C位于BA的延长线上时,线段BC取得最大值,则最大值为(用含a,b的式子表示);(2)如图2,点C为线段AB外一个动点,若AB=10,AC=3,分别以AC,BC为边,作等边三角形ACD和等边三角形BCE,连接AE,DB.①求证:AE=DB;②请直接写出线段AE的最大值;(3)如图3,AB=6,点M为线段AB外一个动点,且AM=2,MB=MN,∠BMN=90°,请直接写出线段AN的最大值.8、【初步探索】(1)如图1:在四边形ABC中,AB=AD,∠B=∠ADC=90°,E、F分别是BC、CD上的点,且EF =BE+FD,探究图中∠BAE、∠F AD、∠EAF之间的数量关系.小王同学探究此问题的方法是:延长FD到点G,使DG=BE.连接AG,先证明△ABE≌△ADG,再证明△AEF≌△AGF,可得出结论,他的结论应是;【灵活运用】(2)如图2,若在四边形ABCD中,AB=AD,∠B+∠D=180°.E、F分别是BC、CD上的点,且EF=BE+FD,上述结论是否仍然成立,并说明理由;【拓展延伸】(3)如图3,已知在四边形ABCD中,∠ABC+∠ADC=180°AB=AD,若点E在CB的延长线上,点F在CD的延长线上,如图3所示,仍然满足EF=BE+FD,请写出∠EAF与∠DAB的数量关系,并给出证明过程.9、(2018•大东区一模)如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠A=30°,点O为AB中点,点P为直线BC上的动点(不与点B、点C重合),连接OC、OP,将线段OP绕点P逆时针旋转60°,得到线段PQ,连接BQ.(1)如图1,当点P在线段BC上时,请直接写出线段BQ与CP的数量关系.(2)如图2,当点P在CB延长线上时,(1)中结论是否成立?若成立,请加以证明;若不成立,请说明理由;(3)如图3,当点P在BC延长线上时,若∠BPO=45°,AC=,请直接写出BQ的长.10、模型发现:同学们知道,三角形的两边之和大于第三边,即如图1,在△ABC中,AB+AC>BC.对于图1,若把点C看作是线段AB外一动点,且AB=c,AC=b,则线段BC的长会因为点C的位置的不同而发生变化.因为AB、AC的长度固定,所以当∠BAC越大时,BC边越长.特别的,当点C位于时,线段BC的长取得最大值,且最大值为(用含b,c的式子表示)(直接填空).模型应用:点C为线段AB外一动点,且AB=3,AC=2,如图2所示,分别以AC,BC为边,作等边三角形ACD 和等边三角形BCE,连接BD,AE.(1)求证:BD=AE.(2)线段AE长的最大值为.模型拓展:如图3,在平面直角坐标系中,点A是y轴正半轴上的一动点,点B是x轴正半轴上的一动点,且AB =8.若AC⊥AB,AC=3,试求OC长的最大值.11、已知:△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC.(1)如图1,点D在BC的延长线上,连AD,过B作BE⊥AD于E,交AC于点F.求证:AD=BF;(2)如图2,点D在线段BC上,连AD,过A作AE⊥AD,且AE=AD,连BE交AC于F,连DE,问BD与CF有何数量关系,并加以证明;(3)如图3,点D在CB延长线上,AE=AD且AE⊥AD,连接BE、AC的延长线交BE于点M,若AC =3MC,请直接写出的值.12、已知在△ABC中,AB=AC,射线BM、BN在∠ABC内部,分别交线段AC于点G、H.(1)如图1,若∠ABC=60°,∠MBN=30°,作AE⊥BN于点D,分别交BC、BM于点E、F.①求证:∠1=∠2;②如图2,若BF=2AF,连接CF,求证:BF⊥CF;(2)如图3,点E为BC上一点,AE交BM于点F,连接CF,若∠BFE=∠BAC=2∠CFE,求的值.13、已知,△ABC中,AB=AC,∠BAC=90°,E为边AC任意一点,连接BE.(1)如图1,若∠ABE=15°,O为BE中点,连接AO,且AO=1,求BC的长;(2)如图2,F也为AC上一点,且满足AE=CF,过A作AD⊥BE交BE于点H,交BC于点D,连接DF交BE于点G,连接AG;①若AG平分∠CAD,求证:AH=AC;②如图3,当G落在△ABC外时,若将△EFG沿EF边翻折,点G刚好落在AB边上点P,直接写出AG与EF的数量关系.14、如图所示,Rt△ABC中,∠ACB=90°,E为AC中点,作ED⊥AC交AB于D,连接CD;(1)如图1,求证:AB=2CD;(2)如图2,作CF⊥AB交AB于F,点G为CF上一点,点H为DE延长线上一点,分别连接AH、GH,若∠AHG=2∠B,求证:AH=GH;(3)如图3,在(2)的条件下,连接DG,且有DE=BF,∠EDG=90°,若AC=6,求AH的长度.15、【问题情境】一节数学课后,老师布置了一道课后练习题:如图:已知在Rt△ABC中,AC=BC,∠ACB=90°,CD⊥AB于点D,点E、F分别在A和BC上,∠1=∠2,FG⊥AB于点G,求证:△CDE≌△EGF.(1)阅读理解,完成解答本题证明的思路可用下列框图表示:根据上述思路,请你完整地书写这道练习题的证明过程;(2)特殊位置,证明结论若CE平分∠ACD,其余条件不变,求证:AE=BF;(3)知识迁移,探究发现如图,已知在Rt△ABC中,AC=BC,∠ACB=90°,CD⊥AB于点D,若点E是DB的中点,点F在直线CB上且满足EC=EF,请直接写出AE与BF的数量关系.(不必写解答过程)16、在正方形ABCD和等腰直角△BGF中,∠BGF=90°,P是DF的中点,连接PG、PC.(1)如图1,当点G在BC边上时,延长GP交DC于点E.求证:PG=PC;(2)如图2,当点F在AB的延长线上时,(1)中的结论是否成立?请证明你的结论;(3)如图3,若四边形ABCD为菱形,且∠ABC=60°,△BGF为等边三角形,点F在CB的延长线上时,线段PC、PG又有怎样的数量关系,请直接写出你的结论,并画出论证过程中需要添加的辅助线.17、在△ABC中,∠BAC=60°,点D、E分别在边AC、AB上,AD=AE,连接CE、BD相交于点F,且∠BEC=∠ADF,连接AF.(1)如图1,连接ED,求证:∠ABD=∠CED;(2)如图2,求证:EF+FD=AF;(3)如图3,取BC的中点G,连接AG交BD于点H,若∠GAC=3∠ABD,BH=7,求△ABH的面积.18、点D,E分别在△ABC的边AC,BD上,BD,CE交于点F,连接AF,∠F AE=∠F AD,FE=FD.(1)如图1,若∠AEF=∠ADF,求证:AE=AD;(2)如图2,若∠AEF≠∠ADF,FB平分∠ABC,求∠BAC的度数;(3)在(2)的条件下,如图3,点G在BE上,∠CFG=∠AFB若AG=6,△ABC的周长为20,求BC长.中考数学几何压轴题(有关三角形、四边形)的综合专题参考答案1、如图,在△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC,E为AC边的一点,F为AB边上一点,连接CF,交BE于点D且∠ACF=∠CBE,CG平分∠ACB交BD于点G,(1)求证:CF=BG;(2)延长CG交AB于H,连接AG,过点C作CP∥AG交BE的延长线于点P,求证:PB=CP+CF;(3)在(2)问的条件下,当∠GAC=2∠FCH时,若S△AEG=3,BG=6,求AC的长.证明:(1)如图1,∵∠ACB=90°,AC=BC,∴∠A=45°,∵CG平分∠ACB,∴∠ACG=∠BCG=45°,∴∠A=∠BCG,在△BCG和△CAF中,∵,∴△BCG≌△CAF(ASA),∴CF=BG;(2)如图2,∵PC∥AG,∴∠PCA=∠CAG,∵AC=BC,∠ACG=∠BCG,CG=CG,∴△ACG≌△BCG,∴∠CAG=∠CBE,∵∠PCG=∠PCA+∠ACG=∠CAG+45°=∠CBE+45°,∠PGC=∠GCB+∠CBE=∠CBE+45°,∴∠PCG=∠PGC,∴PC=PG,∵PB=BG+PG,BG=CF,∴PB=CF+CP;(3)解法一:如图3,过E作EM⊥AG,交AG于M,∵S△AEG=AG•EM=3,由(2)得:△ACG≌△BCG,∴BG=AG=6,∴×6×EM=3,EM=,设∠FCH=x°,则∠GAC=2x°,∴∠ACF=∠EBC=∠GAC=2x°,∵∠ACH=45°,∴2x+x=45,x=15,∴∠ACF=∠GAC=30°,在Rt△AEM中,AE=2EM=2,AM==3,∴M是AG的中点,∴AE=EG=2,∴BE=BG+EG=6+2,在Rt△ECB中,∠EBC=30°,∴CE=BE=3+,∴AC=AE+EC=2+3+=3+3.解法二:同理得:∠CAG=30°,AG=BG=6,如图4,过G作GM⊥AC于M,在Rt△AGM中,GM=3,AM===3,∵∠ACG=45°,∠MGC=90°,∴GM=CM=3,∴AC=AM+CM=3+3.2、[问题背景]如图1所示,在△ABC中,AB=BC,∠ABC=90°,点D为直线BC上的一个动点(不与B、C重合),连结AD,将线段AD绕点D按顺时针方向旋转90°,使点A旋转到点E,连结EC.[问题初探]如果点D在线段BC上运动,通过观察、交流,小明形成了以下的解题思路:过点E作EF⊥BC 交直线BC于F,如图2所示,通过证明△DEF≌△ADB,可推证△CEF是等腰直角三角形,从而求得∠DCE=135°.[继续探究]如果点D在线段CB的延长线上运动,如图3所示,求出∠DCE的度数.[拓展延伸]连接BE,当点D在直线BC上运动时,若AB=,请直接写出BE的最小值.解:[问题初探]如图2,过点E作EF⊥BC交直线BC于F,∴∠DFE=90°=∠ABD,∴∠EDF+∠DEF=90°,由旋转知,AD=DE,∠ADE=90°,∴∠ADB+∠EDF=90°,∴∠ADB=∠DEF,∴△ABD≌△DFE(AAS),∴BD=EF,DF=AB,∵AB=BC,∴BC=DF,∴BD=CF,∴EF=CF,∴△CEG是等腰直角三角形,∴∠ECF=45°,∴∠DCE=135°,故答案为:ADB,等腰直角,135;[继续探究]如图3,过点E作EF⊥BC于F,∴∠DFE=90°=∠ABD,∴∠EDF+∠DEF=90°,由旋转知,AD=DE,∠ADE=90°,∴∠ADB+∠EDF=90°,∴∠ADB=∠DEF,∴△ABD≌△DFE(AAS),∴BD=EF,DF=AB,∵AB=BC,∴BC=DF,∴BD=CF,∴EF=CF,∴△CEG是等腰直角三角形,∴∠ECF=45°,∴∠DCE=45°;[拓展延伸]如图4,在△ABC中,∠ABC=90°,AB=BC=,∴∠ACB=45°当点D在射线BC上时,由[问题初探]知,∠BCM=135°,∴∠ACM=∠BCM﹣∠ACB=90°,当点D在线段CB的延长线上时,由[继续探究]知,∠BCE=45°,∴∠ACN=∠ACB+∠BCM=90°,∴点E是过点C垂直于AC的直线上的点,∴当BE⊥MN时,BE最小,∵∠BCE=45°,∴∠CBE=45°=∠BCE,∴BE=CE,∴BE最小=BC=,即:BE的最小值为.3、在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠A=30°,BD是△ABC的角平分线.(1)如图1,求证:AD=2DC.(2)如图2,作∠CBD的角平分线交线段CD于点M,若CM=1,求△DBM的面积;(3)如图3,过点D作DE⊥AB于点E,点N是线段AC上一点(不与C、D重合),以BN为一边,在BN的下方作∠BNG=60°,NG交DE延长线于点G,试探究线段ND,DG与AD之间的数量关系,并说明理由.证明:(1)如图1,过点D作DE⊥AB,∵BD是△ABC的角平分线,DE⊥AB,∠ACB=90°,∴DC=DE,∵∠A=30°,DE⊥AB,∴AD=2DE,∴AD=2DC;(2)如图2,过点M作ME∥BD,∵∠ACB=90°,∠A=30°,∴∠ABC=60°,∵BD是△ABC的角平分线,∴∠ABD=∠DBC=30°,∵BM平分∠CBD,∴∠CBM=15°=∠DBM,∵ME∥BD,∴∠MEC=∠CBD=30°,∠EMB=∠DBM=∠MBE,∴ME=BE,∵∠MEC=30°,∠C=90°∴CE=MC=,ME=2MC=2=BE,∴BC=+2,∵∠CBD=30°,∠C=90°,∴BC=CD,∴CD=1+,∴DM=,∴△DBM的面积=××(+2)=1+;(3)若点N在CD上时,AD=DG+DN,理由如下:如图3所示:延长ED使得DW=DN,连接NW,∵∠ACB=90°,∠A=30°,BD是△ABC的角平分线,DE⊥AB于点E,∴∠ADE=∠BDE=60°,AD=BD,∵DN=DW,且∠WDN=60°∴△WDN是等边三角形,∴NW=DN,∠W=∠WND=∠BNG=∠BDN=60°,∴∠WNG=∠BND,在△WGN和△DBN中,∴△WGN≌△DBN(SAS),∴BD=WG=DG+DN,∴AD=DG+DN.(3)若点N在AD上时,AD=DG﹣DN,理由如下:如图4,延长BD至H,使得DH=DN,连接HN,由(1)得DA=DB,∠A=30°.∵DE⊥AB于点E.∴∠2=∠3=60°.∴∠4=∠5=60°.∴△NDH是等边三角形.∴NH=ND,∠H=∠6=60°.∴∠H=∠2.∵∠BNG=60°,∴∠BNG+∠7=∠6+∠7.即∠DNG=∠HNB.在△DNG和△HNB中,∴△DNG≌△HNB(ASA).∴DG=HB.∵HB=HD+DB=ND+AD,∴DG=ND+AD.∴AD=DG﹣ND.4、如图1,已知直角三角形ABC,∠ACB=90°,∠BAC=30°,点D是AC边上一点,过D作DE⊥AB于点E,连接BD,点F是BD中点,连接EF,CF.(1)发现问题:线段EF,CF之间的数量关系为EF=CF;∠EFC的度数为120°;(2)拓展与探究:若将△AED绕点A按顺时针方向旋转α角(0°<α<30°),如图2所示,(1)中的结论还成立吗?请说明理由;(3)拓展与运用:如图3所示,若△AED绕点A旋转的过程中,当点D落到AB边上时,AB边上另有一点G,AD=DG=GB,BC=3,连接EG,请直接写出EG的长度.解:(1)如图1中,∵DE⊥AB,∴∠BED=90°,∵∠BCD=90°,BF=DF,∴FE=FB=FD=CF,∴∠FBE=∠FEB,∠FBC=∠FCB,∴∠EFC=∠EFD+∠CFD=∠FBE+∠FEB+∠FBC+∠FCB=2(∠FBE+∠FBC)=2∠ABC=120°,故答案为:EF=CF,120°.(2)结论成立.理由:如图2中,取AB的中点M,AD的中点N,连接MC,MF,ED,EN,FN.∵BM=MA,BF=FD,∴MF∥AD,MF=AD,∵AN=ND,∴MF=AN,MF∥AN,∴四边形MFNA是平行四边形,∴NF=AM,∠FMA=∠ANF,在Rt△ADE中,∵AN=ND,∠AED=90°,∴EN=AD=AN=ND,同理CM=AB=AM=MB,在△AEN和△ACM中,∠AEN=∠EAN,∠MCA=∠MAC,∵∠MAC=∠EAN,∴∠AMC=∠ANE,又∵∠FMA=∠ANF,∴∠ENF=∠FMC,在△MFC和△NEF中,,∴△MFC≌△NEF(SAS),∴FE=FC,∠NFE=∠MCF,∵NF∥AB,∴∠NFD=∠ABD,∵∠ACB=90°,∠BAC=30°,∴∠ABC=60°,△BMC是等边三角形,∠MCB=60°∴∠EFC=∠EFN+∠NFD+∠DFC=∠MCF+∠ABD+∠FBC+∠FCB=∠ABC+∠MCB=60°+60°=120°.(3)如图3中,作EH⊥AB于H.在Rt△ABC中,∵∠BAC=30°,BC=3,∴AB=2BC=6,在Rt△AED中,∠DAE=30°,AD=2,∴DE=AD=1,在Rt△DEH中,∵∠EDH=60°,DE=1,∴EH=ED•sin60°=,DH=ED•cos60°=,在Rt△EHG中,EG==.5、如图1,在等腰△ABC中,AB=AC,∠BAC=a,点P是线段AB的中点,点E是线段CB延长线上一点,且PE=PC,将线段PC绕点P顺时针旋转α得到PD,连接BD.(1)如图2,若α=60°,其他条件不变,先补全图形,然后探究线段BD和BC之间的数量关系,并说明理由.(2)如图3,若α=90°,其他条件不变,探究线段BP、BD和BC之间的等量关系,并说明理由.解:(1)BC=2BD,理由:如图2,连接CD,由旋转可得,CP=DP,∠CPD=60°,∴△CDP是等边三角形,∴∠CDP=60°=∠PCD,又∵P是AB的中点,AB=AC,∠A=60°,∴等边三角形ABC中,∠PCB=30°,CP⊥AB,∴∠BCD=30°,即BC平分∠PCD,∴BC垂直平分PD,∴∠BDC=∠BPC=90°,∴Rt△BCD中,BC=2BD.(2)如图3,取BC中点F,连接PF,∵∠A=90°,AB=AC,∴△ABC是等腰直角三角形,∵P是AB的中点,F是BC的中点,∴PF是△ABC的中位线,∴PF∥AC,∴∠PFB=∠ACB=45°,∠BPF=∠A=90°,∴△BPF是等腰直角三角形,∴BF=BP,BP=PF,∵∠DPC=∠BPF=90°,∴∠BPD=∠FPC,又∵PD=PC,∴△BDP≌△FCP,∴BD=CF,∵BC=BF+FC,∴BC=BD+BP.6、【发现问题】如图1,已知△ABC,以点A为直角顶点、AB为腰向△ABC外作等腰直角△ABE.请你以A为直角顶点、AC为腰,向△ABC外作等腰直角△ACD(不写作法,保留作图痕迹).连接BD、CE.那么BD与CE的数量关系是BD=CE.【拓展探究】如图2,已知△ABC,以AB、AC为边向外作正方形AEFB和正方形ACGD,连接BD、CE,试判断BD与CE之间的数量关系,并说明理由.【解决问题】如图3,有一个四边形场地ABCD,∠ADC=60°,BC=15,AB=8,AD=CD,求BD的最大值.【发现问题】解:延长CA到M,作∠MAC的平分线AN,在AN上截取AD=AC,连接CD,即可得到等腰直角△ACD;连接BD、CE,如图1所示:∵△ABE与△ACD都是等腰直角三角形,∴AB=AE,AD=AC,∠BAE=∠CAD=90°,∴∠BAD=∠EAC,在△BAD和△EAC中,,∴△BAD≌△EAC(SAS),∴BD=CE,【拓展探究】解:BD=CE;理由如下:∵四边形AEFB与四边形ACGD都是正方形,∴AB=AE,AD=AC,∠BAE=∠CAD=90°,∴∠BAD=∠EAC,在△BAD和△EAC中,,∴△BAD≌△EAC(SAS),∴BD=CE;【解决问题】解:以AB为边向外作等边三角形ABE,连接CE,如图3所示:则∠BAE=60°,BE=AB=AE=8,∵AD=CD,∠ADC=60°,∴△ACD是等边三角形,∴∠CAD=60°,AC=AD,∴∠CAD+∠BAC=∠BAE+∠BAC,即∠BAD=∠EAC,在△BAD和△EAC中,,∴△BAD≌△EAC(SAS),∴BD=CE;当C、B、E三点共线时,CE最大=BC+BE=15+8=23,∴BD的最大值为23.7、如图1,点C为线段AB外一个动点,已知AB=a,AC=b.当点C位于BA的延长线上时,线段BC取得最大值,则最大值为a+b(用含a,b的式子表示);(2)如图2,点C为线段AB外一个动点,若AB=10,AC=3,分别以AC,BC为边,作等边三角形ACD和等边三角形BCE,连接AE,DB.①求证:AE=DB;②请直接写出线段AE的最大值;(3)如图3,AB=6,点M为线段AB外一个动点,且AM=2,MB=MN,∠BMN=90°,请直接写出线段AN的最大值.(1)解:∵点C为线段AB外一动点,且AC=b,AB=a,∴当点C位于BA的延长线上时,线段BC的长取得最大值,且最大值为AC+AB=a+b,(2)①证明:如图2中,∵△ACD与△BCE是等边三角形,∴CD=AC,CB=CE,∠ACD=∠BCE=60°,∴∠DCB=∠ACE,在△CAD与△EAB中,,∴△CAD≌△EAB(SAS),∴AE=BD.②∵线段AE长的最大值=线段BD的最大值,由(1)知,当线段BD的长取得最大值时,点D在BA的延长线上,∴最大值为AD+AB=3+10=13;(3)如图3中,连接BN,∵将△AMN绕着点M顺时针旋转90°得到△PBM,连接AP,则△APM是等腰直角三角形,∴MA=MP=2,BP=AN,∴P A=2,∵AB=6,∴线段AN长的最大值=线段BP长的最大值,∴当P在线段BA的延长线时,线段BP取得最大值最大值=AB+AP=6+2.8、【初步探索】(1)如图1:在四边形ABC中,AB=AD,∠B=∠ADC=90°,E、F分别是BC、CD上的点,且EF =BE+FD,探究图中∠BAE、∠F AD、∠EAF之间的数量关系.小王同学探究此问题的方法是:延长FD到点G,使DG=BE.连接AG,先证明△ABE≌△ADG,再证明△AEF≌△AGF,可得出结论,他的结论应是∠BAE+∠F AD=∠EAF;【灵活运用】(2)如图2,若在四边形ABCD中,AB=AD,∠B+∠D=180°.E、F分别是BC、CD上的点,且EF=BE+FD,上述结论是否仍然成立,并说明理由;【拓展延伸】(3)如图3,已知在四边形ABCD中,∠ABC+∠ADC=180°AB=AD,若点E在CB的延长线上,点F在CD的延长线上,如图3所示,仍然满足EF=BE+FD,请写出∠EAF与∠DAB的数量关系,并给出证明过程.解:(1)∠BAE+∠F AD=∠EAF.理由:如图1,延长FD到点G,使DG=BE,连接AG,根据SAS可判定△ABE≌△ADG,进而得出∠BAE=∠DAG,AE=AG,再根据SSS可判定△AEF≌△AGF,可得出∠EAF=∠GAF=∠DAG+∠DAF=∠BAE+∠DAF.故答案为:∠BAE+∠F AD=∠EAF;(2)仍成立,理由:如图2,延长FD到点G,使DG=BE,连接AG,∵∠B+∠ADF=180°,∠ADG+∠ADF=180°,∴∠B=∠ADG,又∵AB=AD,∴△ABE≌△ADG(SAS),∴∠BAE=∠DAG,AE=AG,∵EF=BE+FD=DG+FD=GF,AF=AF,∴△AEF≌△AGF(SSS),∴∠EAF=∠GAF=∠DAG+∠DAF=∠BAE+∠DAF;(3)∠EAF=180°﹣∠DAB.证明:如图3,在DC延长线上取一点G,使得DG=BE,连接AG,∵∠ABC+∠ADC=180°,∠ABC+∠ABE=180°,∴∠ADC=∠ABE,又∵AB=AD,∴△ADG≌△ABE(SAS),∴AG=AE,∠DAG=∠BAE,∵EF=BE+FD=DG+FD=GF,AF=AF,∴△AEF≌△AGF(SSS),∴∠F AE=∠F AG,∵∠F AE+∠F AG+∠GAE=360°,∴2∠F AE+(∠GAB+∠BAE)=360°,∴2∠F AE+(∠GAB+∠DAG)=360°,即2∠F AE+∠DAB=360°,∴∠EAF=180°﹣∠DAB.9、如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠A=30°,点O为AB中点,点P为直线BC上的动点(不与点B、点C重合),连接OC、OP,将线段OP绕点P逆时针旋转60°,得到线段PQ,连接BQ.(1)如图1,当点P在线段BC上时,请直接写出线段BQ与CP的数量关系.(2)如图2,当点P在CB延长线上时,(1)中结论是否成立?若成立,请加以证明;若不成立,请说明理由;(3)如图3,当点P在BC延长线上时,若∠BPO=45°,AC=,请直接写出BQ的长.解:(1)CP=BQ,理由:如图1,连接OQ,由旋转知,PQ=OP,∠OPQ=60°⊅∴△POQ是等边三角形,∴OP=OQ,∠POQ=60°,在Rt△ABC中,O是AB中点,∴OC=OA=OB,∴∠BOC=2∠A=60°=∠POQ,∴∠COP=∠BOQ,在△COP和△BOQ中,,∴△COP≌△BOQ(SAS),∴CP=BQ,(2)CP=BQ,理由:如图2,连接OQ,由旋转知,PQ=OP,∠OPQ=60°∴△POQ是等边三角形,∴OP=OQ,∠POQ=60°,在Rt△ABC中,O是AB中点,∴OC=OA=OB,∴∠BOC=2∠A=60°=∠POQ,∴∠COP=∠BOQ,在△COP和△BOQ中,,∴△COP≌△BOQ(SAS),∴CP=BQ,(3)如图3,在Rt△ABC中,∠A=30°,AC=,∴BC=AC•tan∠A=,过点O作OH⊥BC,∴∠OHB=90°=∠BCA,∴OH∥AB,∵O是AB中点,∴CH=BC=,OH=AC=,∵∠BPQ=45°,∠OHP=90°,∴∠BPQ=∠PQH,∴PH=OH=,∴CP=PH﹣CH=﹣=,连接BQ,同(1)的方法得,BQ=CP=.10、模型发现:同学们知道,三角形的两边之和大于第三边,即如图1,在△ABC中,AB+AC>BC.对于图1,若把点C看作是线段AB外一动点,且AB=c,AC=b,则线段BC的长会因为点C的位置的不同而发生变化.因为AB、AC的长度固定,所以当∠BAC越大时,BC边越长.特别的,当点C位于线段BA的延长线上时,线段BC的长取得最大值,且最大值为b+c(用含b,c的式子表示)(直接填空)模型应用:点C为线段AB外一动点,且AB=3,AC=2,如图2所示,分别以AC,BC为边,作等边三角形ACD 和等边三角形BCE,连接BD,AE.(1)求证:BD=AE.(2)线段AE长的最大值为5.模型拓展:如图3,在平面直角坐标系中,点A是y轴正半轴上的一动点,点B是x轴正半轴上的一动点,且AB =8.若AC⊥AB,AC=3,试求OC长的最大值.解:当点C位于线段BA的延长线上时,线段BC的长取得最大值,最大值为b+c,故答案为:线段BA的延长线上;b+c;模型应用:(1)证明:∵△ACD、△BCE都是等边三角形,∴CD=CA=AD,CB=CE,∠ACD=60°,∠BCE=60°,∴∠DCB=∠ACE,在△DCB和△ACE中,,∴△DCB≌△ACE(SAS)∴BD=AE;(2)当点D位于线段BA的延长线上时,线段BD的长取得最大值,最大值为AB+AD=AB+AC=3+2=5,∵AE=BD,∴线段AE长的最大值为5,模型拓展:取AB的中点G,连接OG、CG,在Rt△AOB中,G为AB的中点,∴OG=AB=4,在Rt△CAG中,CG===5,当点O、G、C在同一条直线上时,OC最大,最大值为4+5=9.11、已知:△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC.(1)如图1,点D在BC的延长线上,连AD,过B作BE⊥AD于E,交AC于点F.求证:AD=BF;(2)如图2,点D在线段BC上,连AD,过A作AE⊥AD,且AE=AD,连BE交AC于F,连DE,问BD与CF有何数量关系,并加以证明;(3)如图3,点D在CB延长线上,AE=AD且AE⊥AD,连接BE、AC的延长线交BE于点M,若AC =3MC,请直接写出的值.(1)证明:如图1中,∵BE⊥AD于E,∴∠AEF=∠BCF=90°,∵∠AFE=∠CFB,∴∠DAC=∠CBF,∵BC=CA,∴△BCF≌△ACD,∴BF=AD.(2)结论:BD=2CF.理由:如图2中,作EH⊥AC于H.∵∠AHE=∠ACD=∠DAE=90°,∴∠DAC+∠ADC=90°,∠DAC+∠EAH=90°,∴∠DAC=∠AEH,∵AD=AE,∴△ACD≌△EHA,∴CD=AH,EH=AC=BC,∵CB=CA,∴BD=CH,∵∠EHF=∠BCF=90°,∠EFH=∠BFC,EH=BC,∴△EHF≌△BCF,∴FH=CF,∴BD=CH=2CF.(3)如图3中,同法可证BD=2CM.∵AC=3CM,设CM=a,则AC=CB=3a,BD=2a,∴==.12、已知在△ABC中,AB=AC,射线BM、BN在∠ABC内部,分别交线段AC于点G、H.(1)如图1,若∠ABC=60°,∠MBN=30°,作AE⊥BN于点D,分别交BC、BM于点E、F.①求证:∠1=∠2;②如图2,若BF=2AF,连接CF,求证:BF⊥CF;(2)如图3,点E为BC上一点,AE交BM于点F,连接CF,若∠BFE=∠BAC=2∠CFE,求的值.(1)①证明:如图1中,∵AB=AC,∠ABC=60°∴△ABC是等边三角形,∴∠BAC=60°,∵AD⊥BN,∴∠ADB=90°,∵∠MBN=30°,∠BFD=60°=∠1+∠BAF=∠2+∠BAF,∴∠1=∠2②证明:如图2中,在Rt△BFD中,∵∠FBD=30°,∴BF=2DF,∵BF=2AF,∴BF=AD,∵∠BAE=∠FBC,AB=BC,∴△BFC≌△ADB,∴∠BFC=∠ADB=90°,∴BF⊥CF(2)在BF上截取BK=AF,连接AK.∵∠BFE=∠2+∠BAF,∠CFE=∠4+∠1,∴∠CFB=∠2+∠4+∠BAC,∵∠BFE=∠BAC=2∠EFC,∴∠1+∠4=∠2+∠4∴∠1=∠2,∵AB=AC,∴△ABK≌CAF,∴∠3=∠4,S△ABK=S△AFC,∵∠1+∠3=∠2+∠3=∠CFE=∠AKB,∠BAC=2∠CEF,∴∠KAF=∠1+∠3=∠AKF,∴AF=FK=BK,∴S△ABK=S△AFK,∴=2.13、已知,△ABC中,AB=AC,∠BAC=90°,E为边AC任意一点,连接BE.(1)如图1,若∠ABE=15°,O为BE中点,连接AO,且AO=1,求BC的长;(2)如图2,F也为AC上一点,且满足AE=CF,过A作AD⊥BE交BE于点H,交BC于点D,连接DF交BE于点G,连接AG;①若AG平分∠CAD,求证:AH=AC;②如图3,当G落在△ABC外时,若将△EFG沿EF边翻折,点G刚好落在AB边上点P,直接写出AG与EF的数量关系.(1)解:如图1中,在AB上取一点M,使得BM=ME,连接ME.在Rt△ABE中,∵OB=OE,∴BE=2OA=2,∵MB=ME,∴∠MBE=∠MEB=15°,∴∠AME=∠MBE+∠MEB=30°,设AE=x,则ME=BM=2x,AM=x,∵AB2+AE2=BE2,∴(2x+x)2+x2=22,∴x=(负根已经舍弃),∴AB=AC=(2+)•,∴BC=AB=+1.方法二:作EH⊥BC于H,求出BH,CH即可解决问题.(2)证明:如图2中,作CP⊥AC,交AD的延长线于P,GM⊥AC于M.∵BE⊥AP,∴∠AHB=90°,∴∠ABH+∠BAH=90°,∵∠BAH+∠P AC=90°,∴∠ABE=∠P AC,在△ABE和△CAP中,,∴△ABE≌△CAP,∴AE=CP=CF,∠AEB=∠P,在△DCF和△DCP中,,∴△DCF≌△DCP,∴∠DFC=∠P,∴∠GFE=∠GEF,∴GE=GF,∵GM⊥EF,∴FM=ME,∵AE=CF,∴AF=CE,∴AM=CM,在△GAH和△GAM中,,∴△AGH≌△AGM,∴AH=AM=CM=AC(3)解:结论:AG=EF.理由:如图3中,作CM⊥AC交AD的延长线于M,连接PG交AC于点O.由(2)可知△ACM≌△BAE,△CDF≌△CDM,∴∠AEB=∠M=∠GEF,∠M=∠CFD=∠GFE,AE=CM=CF,∴∠GEF=∠GFE,∴GE=GF,∵△EFP是由△EFG翻折得到,∴EG=EP=GF=PF,∴四边形EGFP是菱形,∴PG⊥AC,OE=OF,∵AE=CF,∴AO=OC,∵AB∥OP,∴BP=PC,∵PF∥BE,∴EF=CF=AE,∵PB=PC,AO=OC,∴PO=OG=AB,∴AB=PG,AB∥PG,∴四边形ABPG是平行四边形,∴AG∥BC,∴∠GAO=∠ACB=45°,设EO=OF=a,则OA=OG=3a,AG=3a,∴==,∴AG=EF14、如图所示,Rt△ABC中,∠ACB=90°,E为AC中点,作ED⊥AC交AB于D,连接CD;(1)如图1,求证:AB=2CD;(2)如图2,作CF⊥AB交AB于F,点G为CF上一点,点H为DE延长线上一点,分别连接AH、GH,若∠AHG=2∠B,求证:AH=GH;(3)如图3,在(2)的条件下,连接DG,且有DE=BF,∠EDG=90°,若AC=6,求AH的长度.解:(1)∵E为AC中点,作ED⊥AC交AB于D,∴AD=CD,∵∠ACB=90°,∴BC∥DE,∴AD=BD,∴CD=BD,∴AB=2CD;(2)如图2,连接CH,∵点E是AC的中点,∴AE=CE,∵DE⊥AC,∴CH=AH,∴∠ACH=∠CAH,∵∠ACB=90°,∴∠B+∠BAC=90°,∵CF⊥AB,∴∠BAC+∠ACF=90°,∴∠ACF=∠B,∴∠HCG=∠ACH+∠ACF=∠CAH+∠B,∠AHG=2∠B∴在四边形AHGF中,∠AFG+∠FGH+∠AHG+∠F AH=360°,∴∠FGH=360°﹣(∠AFG+∠AHG+∠F AH)=360°﹣(90°+2∠B+∠CAH+∠BAC)=360°﹣(90°+2∠B+∠CAH+90°﹣∠B)=360°﹣(180°+∠B+∠CAH)=180°﹣(∠B+∠CAH),∵∠CGH=180°﹣∠FGH=∠B+∠CAH=∠HCG,∴CH=GH,∵CH=AH,∴AH=GH;(3)如图3,由(1)知,DE∥BC,∴∠B=∠ADE,在△BFC和△DEA中,,∴△BFC≌△DEA,∴BC=AD,∵AD=BD=CD,∴BC=BD=CD,∴△BCD是等边三角形,∴∠B=60°,在Rt△ABC中,AC=6,∴BC=2,AB=4,∵CF⊥BD,∴DF=,CF=3,∵∠BAC=30°,∴∠ADE=60°,∵∠EDG=90°,∠FDG=30°,在Rt△DFG中,DF=,∴FG=1,DG=2,∴CG=CF﹣FG=2过点H作HN⊥CF,由(2)知,CH=GH,∴NG=CG=1,∴FN=NG+FG=2,过点H作HM⊥AB,∴∠FMH=∠NFM=∠HNF=90°,∴四边形NFMH是矩形,∴HM=FN=2,在Rt△DMH中,∠ADE=60°,HM=2,∴DH=,在Rt△HDG中,根据勾股定理得,HG==.15、【问题情境】一节数学课后,老师布置了一道课后练习题:如图:已知在Rt△ABC中,AC=BC,∠ACB=90°,CD⊥AB于点D,点E、F分别在A和BC上,∠1=∠2,FG⊥AB于点G,求证:△CDE≌△EGF.(1)阅读理解,完成解答本题证明的思路可用下列框图表示:根据上述思路,请你完整地书写这道练习题的证明过程;(2)特殊位置,证明结论若CE平分∠ACD,其余条件不变,求证:AE=BF;(3)知识迁移,探究发现如图,已知在Rt△ABC中,AC=BC,∠ACB=90°,CD⊥AB于点D,若点E是DB的中点,点F在直线CB上且满足EC=EF,请直接写出AE与BF的数量关系.(不必写解答过程)(1)证明:∵AC=BC,∠ACB=90°,∴∠A=∠B=45°,∵CD⊥AB,∴∠CDB=90°,∴∠DCB=45°,∵∠ECF=∠DCB+∠1=45°+∠1,∠EFC=∠B+∠2=45°+∠2,∠1=∠2,∴∠ECF=∠EFC,∴CE=EF,∵CD⊥AB,FG⊥AB,∴∠CDE=∠EGF=90°,在△CDE和△EGF中,,∴△CDE≌△EGF(AAS);(2)证明:由(1)得:CE=EF,∠A=∠B,∵CE平分∠ACD,∴∠ACE=∠1,∵∠1=∠2,∴∠ACE=∠2,在△ACE和△BEF中,,∴△ACE≌△BEF(AAS),∴AE=BF;(3)AE=BF,作EH⊥BC与H,如图3所示:设DE=x,根据题意得:BE=DE=x,AD=BD=2x,CD=AD=2x,AE=3x,根据勾股定理得:BC=AC=2x,∵∠ABC=45°,EH⊥BC,∴BH=x,∴CH=BC﹣BH=x,∵EC=EF,∴FH=CH=x,∴BF=x﹣x=x,∴=,∴AE=.16、在正方形ABCD和等腰直角△BGF中,∠BGF=90°,P是DF的中点,连接PG、PC.(1)如图1,当点G在BC边上时,延长GP交DC于点E.求证:PG=PC;(2)如图2,当点F在AB的延长线上时,(1)中的结论是否成立?请证明你的结论;(3)如图3,若四边形ABCD为菱形,且∠ABC=60°,△BGF为等边三角形,点F在CB的延长线。

中考数学模拟题《几何综合》专项测试题(附带参考答案)

中考数学模拟题《几何综合》专项测试题(附带参考答案)学校:___________班级:___________姓名:___________考号:___________考点解读在中考数学中有这么一类题它是以点线几何图形的运动为载体集合多个代数知识几何知识及数学解题思想于一题的综合性试题它就是动态几何问题。

动态几何问题经常在各地以中考试卷解答压轴题出现也常会出现在选择题最后一题的位置考察知识面较广综合性强可以提升学生的空间想象能力和综合分析问题的能力但同时难度也很大令无数初中学子闻风丧胆考场上更是丢盔弃甲解题思路1 熟练掌握平面几何知识﹕要想解决好有关几何综合题首先就是要熟练掌握关于平面几何的所有知识尤其是要重点把握三角形特殊四边形圆及函数三角函数相关知识.几何综合题重点考查的是关于三角形特殊四边形(平行四边形矩形菱形正方形)圆等相关知识2 掌握分析问题的基本方法﹕分析法综合法“两头堵”法﹕1)分析法是我们最常用的解决问题的方法也就是从问题出发执果索因去寻找解决问题所需要的条件依次向前推直至已知条件例如我们要证明某两个三角形全等先看看要证明全等需要哪些条件哪些条件已知了还缺少哪些条件然后再思考要证缺少的条件又需要哪些条件依次向前推直到所有的条件都已知为止即可综合法﹕即从已知条件出发经过推理得出结论适合比较简单的问题3)“两头堵”法﹕当我们用分析法分析到某个地方不知道如何向下分析时可以从已知条件出发看看能得到什么结论把分析法与综合法结合起来运用是我们解决综合题最常用的办策略3 注意运用数学思想方法﹕对于几何综合题的解决我们还要注意运用数学思想方法这样会大大帮助我们解决问题或者简化我们解决问题的过程加快我们解决问题的速度毕竟考场上时间是非常宝贵的.常用数学思想方法﹕转化类比归纳等等模拟预测1 (2024·江西九江·二模)如图 在矩形()ABDC AB AC >的对称轴l 上找点P 使得PAB PCD 、均为直角三角形 则符合条件的点P 的个数是( )A .1B .3C .4D .52 (2024·江西吉安·模拟预测)如图 在平面直角坐标系中 边长为23ABC 的顶点A B ,分别在y 轴的正半轴 x 轴的负半轴上滑动 连接OC 则OC 的最小值为( )A .2B .3C .33D .333 (2024·江西吉安·一模)如图 矩形ABCD 中 4AB = 6AD = 点E 在矩形的边上 则当BEC 的一个内角度数为60︒时 符合条件的点E 的个数共有( )A .4个B .5个C .6个D .7个4 (2023·江西·中考真题)如图 在ABCD 中 602B BC AB ∠=︒=, 将AB 绕点A 逆时针旋转角α(0360α︒<<︒)得到AP 连接PC PD .当PCD 为直角三角形时 旋转角α的度数为 .5 (2024·江西吉安·二模)如图 在矩形ABCD 中 6,10,AB AD E ==为CD 的中点 点P 在AE 下方矩形的边上.当APE 为直角三角形 且P 为直角顶点时 BP 的长为 .6 (2024·江西九江·二模)如图 在平面直角坐标系中 已知矩形OABC 的顶点()20,0A ()0,8C D 为OA 的中点 点P 为矩形OABC 边上任意一点 将ODP 沿DP 折叠得EDP △ 若点E 在矩形OABC 的边上 则点E 的坐标为 .7 (2024·江西·模拟预测)如图 ABC 中 AB AC = 30A ∠=︒ 射线CP 从射线CA 开始绕点C 逆时针旋转α角()075α︒<<︒ 与射线AB 相交于点D 将ACD 沿射线CP 翻折至A CD '△处 射线CA '与射线AB 相交于点E .若A DE '是等腰三角形 则α∠的度数为 .8 (2024·江西赣州·二模)在Rt ABC △中 已知90C ∠=︒ 10AB = 3cos 5B = 点M 在边AB 上 点N 在边BC 上 且AM BN = 连接MN 当BMN 为等腰三角形时 AM = .9 (2024·江西吉安·模拟预测)如图 在矩形ABCD 中 6,10AB AD == E 为BC 边上一点 3BE = 点P 沿着边按B A D →→的路线运动.在运动过程中 若PAE △中有一个角为45︒ 则PE 的长为 .10 (2024·江西吉安·三模)如图 在ABC 中 AB AC = 30B ∠=︒ 9BC = D 为AC上一点 2AD DC = P 为边BC 上的动点 当APD △为直角三角形时 BP 的长为 .11 (2024·江西吉安·一模)如图 矩形ABCD 中 4AB = 6AD = E 为CD 的中点 连接BE 点P 在矩形的边上 且在BE 的上方 则当BEP △是以BE 为斜边的直角三角形时 BP 的长为 .12 (2024·江西九江·二模)如图 在等腰ABC 中 2AB AC == 30B ∠=︒ D 是线段BC 上一动点 沿直线AD 将ADB 折叠得到ADE 连接EC .当DEC 是以DE 为直角边的直角三角形时 则BD 的长为 .13 (2024·江西·模拟预测)如图 在菱形ABCD 中 对角线AC BD 相交于点O 23AB = 60ABC ∠=︒ E 为BC 的中点 F 为线段OD 上一动点 当AEF △为等腰三角形时 DF 的长为 .14 (2024·江西上饶·一模)如图 在三角形纸片ABC 中 90,60,6C B BC ∠=︒∠=︒= 将三角形纸片折叠 使点B 的对应点B '落在AC 上 折痕与,BC AB 分别相交于点E F 当AFB '为等腰三角形时 BE 的长为 .15 (2024·江西抚州·一模)课本再现(1)如图1 CD 与BE 相交于点,A ABC 是等腰直角三角形 90C ∠=︒ 若DE BC ∥ 求证:ADE 是等腰直角三角形.类比探究(2)①如图2 AB 是等腰直角ACB △的斜边 G 为边AB 的中点 E 是BA 的延长线上一动点 过点E 分别作AC 与BC 的垂线 垂足分别为,D F 顺次连接,,DG GF FD 得到DGF △ 求证:DGF △是等腰直角三角形.②如图3 当点E 在边AB 上 且①中其他条件不变时 DGF △是等腰直角三角形是否成立?_______(填“是”或“否”).拓展应用(3)如图4 在四边形ABCD 中 ,90,BC CD BCD BAD AC =∠=∠=︒平分BAD ∠ 当1,22AD AC == 求线段BC 的长.16 (2023·江西·中考真题)课本再现思考我们知道菱形的对角线互相垂直.反过来对角线互相垂直的平行四边形是菱形吗?可以发现并证明菱形的一个判定定理对角线互相垂直的平行四边形是菱形.(1)定理证明:为了证明该定理小明同学画出了图形(如图1)并写出了“已知”和“求证”请你完成证明过程.已知:在ABCD中对角线BD AC⊥垂足为O.求证:ABCD是菱形.(2)知识应用:如图2在ABCD中对角线AC和BD相交于点O586AD AC BD===,,.①求证:ABCD是菱形②延长BC至点E连接OE交CD于点F若12E ACD∠=∠求OFEF的值.17 (2022·江西·中考真题)问题提出:某兴趣小组在一次综合与实践活动中提出这样一个问题:将足够大的直角三角板()90,60PEF P F ∠=︒∠=︒的一个顶点放在正方形中心O 处 并绕点O 逆时针旋转 探究直角三角板PEF 与正方形ABCD 重叠部分的面积变化情况(已知正方形边长为2).(1)操作发现:如图1 若将三角板的顶点P 放在点O 处 在旋转过程中 当OF 与OB 重合时 重叠部分的面积为__________ 当OF 与BC 垂直时 重叠部分的面积为__________ 一般地 若正方形面积为S 在旋转过程中 重叠部分的面积1S 与S 的关系为__________(2)类比探究:若将三角板的顶点F 放在点O 处 在旋转过程中 ,OE OP 分别与正方形的边相交于点M N .①如图2 当BM CN =时 试判断重叠部分OMN 的形状 并说明理由②如图3 当CM CN =时 求重叠部分四边形OMCN 的面积(结果保留根号)(3)拓展应用:若将任意一个锐角的顶点放在正方形中心O 处 该锐角记为GOH ∠(设GOH α∠=) 将GOH ∠绕点O 逆时针旋转 在旋转过程中 GOH ∠的两边与正方形ABCD 的边所围成的图形的面积为2S 请直接写出2S 的最小值与最大值(分别用含α的式子表示)(参考数据:6262sin15tan1523-+︒=︒=︒=18 (2024·江西吉安·二模)如图 在ABC 和ADE 中 (),AB AC AD AE AD AB ==< 且BAC DAE ∠=∠.连接CE BD .(1)求证:BD CE =.(2)在图2中 点B D E 在同一直线上 且点D 在AC 上 若,AB a BC b == 求AD CD的值(用含a b 的代数式表示).19 (2024·江西九江·二模)初步探究(1)如图1 在四边形ABCD 中 ,AC BD 相交于点O AC BD ⊥ 且ABD CBD S S = 则OA 与OC 的数量关系为 .迁移探究(2)如图2 在四边形ABCD 中 ,AC BD 相交于点O ABD CBD SS = (1)中OA 与OC 的数量关系还成立吗?如果成立 请说明理由.拓展探究(3)如图3 在四边形ABCD 中 ,AC BD 相交于点O 180,ABD CBD BAD BCD S S ∠∠+=︒=△△ 且 33OB OD == 求AC 的长.20 (2024·江西九江·二模)课本再现如图1 四边形ABCD 是菱形 30ACD ∠=︒ 6BD =.(1)求,AB AC 的长.应用拓展(2)如图2 E 为AB 上一动点 连接DE 将DE 绕点D 逆时针旋转120︒ 得到DF 连接EF .①直接写出点D 到EF 距离的最小值②如图3 连接,OF CF 若OCF △的面积为6 求BE 的长.21 (2024·江西赣州·三模)某数学小组在一次数学探究活动过程中经历了如下过程:AB=P为对角线AC上的一个动点以P为直角顶问题提出:如图正方形ABCD中8△.点向右作等腰直角DPM(1)操作发现:DM的最小值为_______ 最大值为_______(2)数学思考:求证:点M在射线BC上=时求CM的长.(3)拓展应用:当CP CM22 (2024·江西赣州·二模)【课本再现】 思考我们知道 角的平分线上的点到角的两边的距离相等 反过来 角的内部到角的两边的距离相等的点在角的平分线上吗?可以发现并证明角的平分线的性质定理的逆定理角的内部到角的两边的距离相等的点在角的平分线上.【定理证明】(1)为证明此逆定理 某同学画出了图形 并写好“已知”和“求证” 请你完成证明过程.已知:如图1 在ABC ∠的内部 过射线BP 上的点P 作PD BA ⊥ PE BC ⊥ 垂足分别为D E 且PD PE =.求证:BP 平分ABC ∠.【知识应用】(2)如图2 在ABC 中 过内部一点P 作PD BC ⊥ PE AB ⊥ PF AC ⊥ 垂足分别为D E F 且PD PE PF == 120A ∠=︒ 连接PB PC .①求BPC ∠的度数②若6PB=23PC=求BC的长.23 (2024·江西吉安·模拟预测)一块材料的形状是锐角三角形ABC下面分别对这块材料进行课题探究:课本再现:(1)在图1中若边120mmBC=高80mmAD=把它加工成正方形零件使正方形的一边在BC上其余两个顶点分别在AB AC上这个正方形零件的边长是多少?类比探究(2)如图2 若这块锐角三角形ABC材料可以加工成3个相同大小的正方形零件请你探究高AD与边BC的数量关系并说明理由.拓展延伸(3)①如图3 若这块锐角三角形ABC材料可以加工成图中所示的4个相同大小的正方形零件则ADBC的值为_______(直接写出结果)②如图4 若这块锐角三角形ABC材料可以加工成图中所示的()3n m≥相同大小的正方形零件求ADBC的值.24 (2024·江西吉安·三模)课本再现 矩形的定义 有一个角是直角的平行四边形是矩形.定义应用(1)如图1 已知:在四边形ABCD 中 90A B C ∠=∠=∠=︒用矩形的定义求证:四边形ABCD 是矩形.(2)如图2 在四边形ABCD 中 90A B ∠=∠=︒ E 是AB 的中点 连接DE CE 且DE CE = 求证:四边形ABCD 是矩形.拓展延伸(3)如图3 将矩形ABCD 沿DE 折叠 使点A 落在BC 边上的点F 处 若图中的四个三角形都相似 求AB BC的值.25 (2024·江西吉安·一模)课本再现在学习了平行四边形的概念后进一步得到平行四边形的性质:平行四边形的对角线互相平分.=(1)如图1 在平行四边形ABCD中对角线AC与BD交于点O 求证:OA OC =.OB OD知识应用=延长AC到E 使得(2)在ABC中点P为BC的中点.延长AB到D 使得BD AC∠=︒请你探究线段BE与线段AP之间的BACCE AB=连接DE.如图2 连接BE若60数量关系.写出你的结论并加以证明.26 (2024·江西九江·二模)问题提出在综合与实践课上 某数学研究小组提出了这样一个问题:如图1 在边长为4的正方形ABCD 的中心作直角EOF ∠ EOF ∠的两边分别与正方形ABCD 的边BC CD 交于点E F (点E 与点B C 不重合) 将EOF ∠绕点O 旋转.在旋转过程中 四边形OECF 的面积会发生变化吗?爱思考的浩浩和小航分别探究出了如下两种解题思路.浩浩:如图a 充分利用正方形对角线垂直 相等且互相平分等性质 证明了OEC OFD ≌ 则OEC OFD S S = OEC OCF OFD OCF OCD OECF S S S S S S =+=+=四边形.这样 就实现了四边形OECF 的面积向OCD 面积的转化.小航:如图b 考虑到正方形对角线的特征 过点O 分别作OG BC ⊥于点G OH CD ⊥于点H 证明OGE OHF ≌△△ 从而将四边形OECF 的面积转化成了小正方形OGCH 的面积.(1)通过浩浩和小航的思路点拨﹐我们可以得到OECF S =四边形__________ CE CF +=__________.类比探究(2)①如图⒉ 在矩形ABCD 中 3AB = 6AD = O 是边AD 的中点 90EOF ∠=︒ 点E 在AB 上 点F 在BC 上 则EB BF +=__________.②如图3 将问题中的正方形ABCD 改为菱形ABCD 且45ABC ∠=︒ 当45EOF ∠=︒时 其他条件不变 四边形OECF 的面积还是一个定值吗?若是 请求出四边形OECF 的面积 若不是 请说明理由.拓展延伸(3)如图4 在四边形ABCD 中 7AB = 2DC = 60BAD ∠=︒ 120BCD ∠=︒ CA 是BCD ∠的平分线 求四边形ABCD 的面积.27 (2024·江西九江·模拟预测)【课本再现】(1)如图1 四边形ABCD 是一个正方形 E 是BC 延长线上一点 且AC EC = 则DAE ∠的度数为 .【变式探究】(2)如图2 将(1)中的ABE 沿AE 折叠 得到AB E ' 延长CD 交B E '于点F 若2AB = 求B F '的长.【延伸拓展】(3)如图3 当(2)中的点E 在射线BC 上运动时 连接B B ' B B '与AE 交于点P .探究:当EC 的长为多少时 D P 两点间的距离最短?请求出最短距离.28 (2024·江西上饶·一模)课本再现:(1)如图1 ,D E 分别是等边三角形的两边,AB AC 上的点 且AD CE =.求证:CD BE =.下面是小涵同学的证明过程:证明:ABC 是等边三角形,60AC BC A ACB ∴=∠=∠=︒.AD CE =()SAS ADC CEB ∴≌CD BE ∴=.小涵同学认为此题还可以得到另一个结论:BFD ∠的度数是______迁移应用:(2)如图2 将图1中的CD 延长至点G 使FG FB = 连接,AG BG .利用(1)中的结论完成下面的问题.①求证:AG BE ∥②若25CF BF = 试探究AD 与BD 之间的数量关系.参考答案考点解读在中考数学中有这么一类题它是以点线几何图形的运动为载体集合多个代数知识几何知识及数学解题思想于一题的综合性试题它就是动态几何问题。

初三数学平面专题经典 (含答案)

初三数学平面专题经典 (含答案)

标题:初三数学平面专题经典(含答案)

本文档包含初三数学平面几何专题题目,涵盖了三角形、圆、相似等多个方面。

每个专题都配有详细的解题思路和答案解析,旨在帮助初三学生夯实数学基础,做好中考准备。

一、三角形专题

1. 已知三角形三边长度,求三角形周长和面积

2. 已知三角形的三个内角,判断其形状,并证明结论

3. 在三角形中,若两边之和大于第三边,则这两边所对的角的大小关系是什么?

4. 已知等腰三角形的底边和高,求面积

5. 已知等边三角形的高,求面积

二、圆专题

1. 已知圆的直径长度,求圆的周长和面积

2. 如何画出一个圆的内切正方形?

3. 如何用圆锥曲线画出一个正五边形?

4. 如何用圆锥曲线画出一个正三角形?

5. 已知圆的半径和圆心角的大小,求扇形面积

三、相似专题

1. 什么是相似三角形?

2. 如何判断两个三角形是否相似?

3. 如何求出两个相似三角形之间的边长比和面积比?

4. 如何利用相似三角形求解实际问题?。

几何图形初步认识(优选真题44道)(2021-2023年)中考数学真题(全国通用)(解析版)

三年(2021-2023)中考数学真题分项汇编(全国通用)图形初步认识(优选真题44道)一.选择题(共30小题)1.(2023•威海)如图是一正方体的表面展开图.将其折叠成正方体后,与顶点K距离最远的顶点是()A.A点B.B点C.C点D.D点【分析】把图形围成立体图形求解.【解答】解:把图形围成立方体如图所示:所以与顶点K D,故选:D.【点评】本题考查了平面图形和立体图形,掌握空间想象力是解题的关键.2.(2023•北京)如图,∠AOC=∠BOD=90°,∠AOD=126°,则∠BOC的大小为()A.36°B.44°C.54°D.63°【分析】先求出∠COD的度数,然后根据∠BOC=∠BOD﹣∠COD,即可得出答案.【解答】解:∵∠AOC=90°,∠AOD=126°,∴∠COD=∠AOD﹣∠AOC=36°,∵∠BOD=90°,∴∠BOC=∠BOD﹣∠COD=90°﹣36°=54°.故选:C.【点评】本题考查了余角和补角的知识,解答本题的关键是仔细观察图形,根据角的和差首先求出∠COD 的度数.3.(2023•长春)如图是一个多面体的表面展开图,每个面都标注了数字.若多面体的底面是面③,则多面体的上面是()A.面①B.面②C.面⑤D.面⑥【分析】由多面体的表面展开图,即可得到答案.【解答】解:多面体的底面是面③,则多面体的上面是⑤.故选:C.【点评】本题考查几何体的表面展开图,关键是由长方体的表面展开图找到相对面.4.(2023•河北)淇淇一家要到革命圣地西柏坡参观.如图,西柏坡位于淇淇家南偏西70°的方向,则淇淇家位于西柏坡的()A.南偏西70°方向B.南偏东20°方向C.北偏西20°方向D.北偏东70°方向【分析】根据题意可得:∠ABC=70°,AB∥CD,然后利用平行线的性质可得∠ABC=∠DCB=70°,从而根据方向角的定义,即可解答.【解答】解:如图:由题意得:∠ABC=70°,AB∥CD,∴∠ABC=∠DCB=70°,∴淇淇家位于西柏坡的北偏东70°方向,故选:D.【点评】本题考查了方向角的定义,熟练掌握方向角的定义是解题的关键.5.(2023•扬州)下列图形是棱锥侧面展开图的是()A.B.C.D.【分析】由棱锥的侧面展开图的特征可知答案.故选:D.【点评】本题考查了几何体的展开图,熟记常见立体图形的侧面展开图和侧面的特征是解决此类问题的关键.6.(2023•乐山)下面几何体中,是圆柱的为()A.B.C.D.【分析】根据各个选项中的几何体的形体特征进行判断即可.【解答】解:A.选项中的几何体是圆锥体,因此选项A不符合题意;B.选项中的几何体是球体,因此选项B不符合题意;C.选项中的几何体是圆柱体,因此选项C符合题意;D.选项中的几何体是四棱柱,因此选项D不符合题意;故选:C.【点评】本题考查认识立体图形,掌握圆柱体,圆锥体,棱柱,球的形体特征是正确判断的前提.7.(2023•宜昌)“争创全国文明典范城市,让文明成为宜昌人民的内在气质和城市的亮丽名片”.如图,是一个正方体的平面展开图,把展开图折叠成正方体后,“城”字对面的字是()A.文B.明C.典D.范【分析】根据正方体的平面展开图的特点,相对的两个面中间一定隔着一个小正方形,且没有公共边和公共顶点,即“对面无临点”,依此来找相对面.【解答】解:∵正方体的表面展开图,相对的面之间一定隔着一个小正方形,且没有公共边和公共顶点,∴“城”字对面的字是“明”.故选:B.【点评】本题主要考查了正方体相对两个面上的文字,熟练掌握正方体的表面展开图的特点是解题的关键.8.(2023•临沂)如图中用量角器测得∠ABC的度数是()A.50°B.80°C.130°D.150°【分析】本题根据∠ABC的位置和量角器的使用方法可得出答案.【解答】解:根据∠ABC起始位置BA,另一条边BC可得:∠ABC=130°.故选:C.【点评】本题主要考查了学生量角器的使用方法,结合∠ABC的位置进行思考是解题关键.9.(2023•巴中)某同学学习了正方体的表面展开图后,在如图所示的正方体的表面展开图上写下了“传承红色文化”六个字,还原成正方体后,“红”的对面是()A.传B.承C.文D.化【分析】根据正方体的平面展开图的特点,相对的两个面中间一定隔着一个小正方形,且没有公共的顶点,结合展开图很容易找到与“红”字所在面相对的面上的汉字.【解答】解:根据图示知:“传”与“文”相对;“承”与“色”相对;“红”与“化”相对.故选:D.【点评】本题考查灵活运用正方体的相对面解答问题,解决本题的关键是根据正方体的平面展开图的特点,相对的两个面中间一定隔着一个小正方形,且没有公共的顶点.10.(2023•连云港)如图,甲是由一条直径、一条弦及一段圆弧所围成的图形;乙是由两条半径与一段圆弧所围成的图形;丙是由不过圆心O的两条线段与一段圆弧所围成的图形.下列叙述正确的是()A.只有甲是扇形B.只有乙是扇形C.只有丙是扇形D.只有乙、丙是扇形【分析】根据扇形的定义进行判断.【解答】解:由扇形的定义可知,只有乙是扇形,故选:B.【点评】本题主要考查了认识平面图形—扇形,应熟知扇形的定义:由圆心角的两条半径和圆心角所对的圆弧围成的图形叫做扇形.11.(2023•达州)下列图形中,是长方体表面展开图的是()A.B.C.D.【分析】根据长方体的展开图得出结论即可.【解答】解:由题意知,图形可以折叠成长方体,故选:C.【点评】本题主要考查长方体的展开图,熟练掌握长方体的展开图是解题的关键.12.(2023•台湾)如图,直角柱ABCDEF的底面为直角三角形,若∠ABC=∠DEF=90°,BC>AB>BE,则连接AE后,下列叙述何者正确()A.∠ACB<∠FDE,∠AEB>∠ACB B.∠ACB<∠FDE,∠AEB<∠ACBC.∠ACB>∠FDE,∠AEB>∠ACB D.∠ACB>∠FDE,∠AEB<∠ACB【分析】根据直棱柱的性质得∠BAC=∠FDE,再根据三角形的边角关系即可得出答案.【解答】解:如图,连接AE,∵∠ABC=∠DEF=90°,BC>AB,∴∠ACB<∠BAC,∵∠BAC=∠FDE,∴∠ACB<∠FDE,在△ABC和△ABE中,∠ABC=∠ABE=90°,AB=AB,BC>BE,∴∠AEB>∠ACB,故选:A.【点评】本题考查了认识立体图形,关键是掌握直棱柱的性质和三角形的边角关系.13.(2022•烟台)如图,某海域中有A,B,C三个小岛,其中A在B的南偏西40°方向,C在B的南偏东35°方向,且B,C到A的距离相等,则小岛C相对于小岛A的方向是()A.北偏东70°B.北偏东75°C.南偏西70°D.南偏西20°【分析】根据题意可得∠ABC=75°,AD∥BE,AB=AC,再根据等腰三角形的性质可得∠ABC=∠C =75°,从而求出∠BAC的度数,然后利用平行线的性质可得∠DAB=∠ABE=40°,从而求出∠DAC 的度数,即可解答.【解答】解:如图:由题意得:∠ABC=∠ABE+∠CBE=40°+35°=75°,AD∥BE,AB=AC,∴∠ABC=∠C=75°,∴∠BAC=180°﹣∠ABC﹣∠C=30°,∵AD∥BE,∴∠DAB=∠ABE=40°,∴∠DAC=∠DAB+∠BAC=40°+30°=70°,∴小岛C相对于小岛A的方向是北偏东70°,故选:A.【点评】本题考查了方向角,等腰三角形的性质,熟练掌握等腰三角形的性质是解题的关键.14.(2022•柳州)如图,将矩形绕着它的一边所在的直线l旋转一周,可以得到的立体图形是()A.B.C.D.【分析】根据“面动成体”进行判断即可.【解答】解:将矩形绕着它的一边所在的直线l旋转一周,可以得到圆柱体,故选:B.【点评】本题考查认识立体图形,理解“面动成体”是正确判断的前提.15.(2022•资阳)如图是正方体的表面展开图,每个面内都分别写有一个字,则与“创”字相对面上的字是()A.文B.明C.城D.市【分析】先以“文”字为底,则左边的是“建”字,右边的是“明”字,上面的是“城”字,正面的是“市”字,后面的是“创”字,再判断与“创”字相对的字即可.【解答】解:将正方体的表面展开图还原成正方体,以“文”字为底,则左边的是“建”字,右边的是“明”字,上面的是“城”字,正面的是“市”字,后面的是“创”字,可知“创”字与“市”字相对.故选:D.【点评】本题主要考查了将正方体表面展开图还原,确定每个字在还原后的正方体的位置是解题的关键.16.(2022•贵阳)如图,用一个平行于圆锥底面的平面截圆锥,截面的形状是()A.B.C.D.【分析】根据用一个平行于圆锥底面的平面截圆锥,截面的形状是圆即可得出答案.【解答】解:用一个平行于圆锥底面的平面截圆锥,截面的形状是圆,故选:B.【点评】本题考查了截一个几何体,掌握用一个平行于圆锥底面的平面截圆锥,截面的形状是圆是解题的关键.17.(2022•枣庄)某正方体的每个面上都有一个汉字,如图是它的一种展开图,那么在原正方体中,与“亮”字所在面相对的面上的汉字是()A.青B.春C.梦D.想【分析】根据正方体的表面展开图找相对面的方法,“Z”字两端是对面,判断即可.【解答】解:在原正方体中,与“亮”字所在面相对的面上的汉字是:想,故选:D.【点评】本题考查了正方体相对两个面上的文字,熟练掌握根据正方体的表面展开图找相对面的方法是解题的关键.18.(2022•绥化)下列图形中,正方体展开图错误的是()A.B.C.D.【分析】根据正方体的展开图得出结论即可.【解答】解:由展开图的知识可知,四个小正方形绝对不可能展开成田字形,故D选项都不符合题意.故选:D.【点评】本题主要考查正方体展开图的知识,熟练掌握正方体的侧面展开图是解题的关键.19.(2022•甘肃)若∠A=40°,则∠A的余角的大小是()A.50°B.60°C.140°D.160°【分析】根据互余两角之和为90°计算即可.【解答】解:∵∠A=40°,∴∠A的余角为:90°﹣40°=50°,故选:A.【点评】本题考查的是余角的定义,如果两个角的和等于90°,就说这两个角互为余角.20.(2022•常州)下列图形中,为圆柱的侧面展开图的是()A.B.C.D.【分析】从圆柱的侧面沿它的一条母线剪开,可以得到圆柱的侧面展开图的是长方形.【解答】解:根据题意,把圆柱的侧面沿它的一条母线剪开展在一个平面上,得到其侧面展开图是对边平行且相等的四边形;又有母线垂直于上下底面,故可得是长方形.故选:D.【点评】本题考查了几何体的展开图.解题的关键是明确圆柱的侧面展开图是长方形.21.(2022•临沂)如图所示的三棱柱的展开图不可能是()A.B.C.D.【分析】根据题意和各个选项中的图形,可以判断哪个图形不可能是三棱柱的展开图.【解答】解:如图所示的三棱柱的展开图不可能是,故选:D.【点评】本题考查几何体的展开图,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.22.(2022•泰州)如图为一个几何体的表面展开图,则该几何体是()A.三棱锥B.四棱锥C.四棱柱D.圆锥【分析】根据展开图直接判断即可.【解答】解:根据展开图可以得出是四棱锥的展开图,故选:B.【点评】本题主要考查几何体的展开图,熟练掌握基本几何体的展开图是解题的关键.23.(2021•湖州)将如图所示的长方体牛奶包装盒沿某些棱剪开,且使六个面连在一起,然后铺平,则得到的图形可能是()A.B.C.D.【分析】由平面图形的折叠及长方体的表面展开图的特点解题.【解答】解:该长方体表面展开图可能是选项A.故选:A.【点评】本题考查几何体的展开图,解题的关键是熟练掌握几何体的展开图的特征,属于中考常考题型.24.(2021•泰州)互不重合的A、B、C三点在同一直线上,已知AC=2a+1,BC=a+4,AB=3a,这三点的位置关系是()A.点A在B、C两点之间B.点B在A、C两点之间C.点C在A、B两点之间D.无法确定【分析】用假设法分别计算各选项中的a值,再根据a>0判断即可.【解答】解:∵AC=2a+1,BC=a+4,AB=3a,A、B、C三点互不重合∴a>0,若点A在B、C之间,则AB+AC=BC,即2a+1+3a=a+4,解得a=3 4,故A情况存在,若点B在A、C之间,则BC+AB=AC,即a+4+3a=2a+1,解得a=−3 2,故B情况不存在,若点C在A、B之间,则BC+AC=AB,即a+4+2a+1=3a,此时无解,故C情况不存在,∵互不重合的A、B、C三点在同一直线上,故选:A.【点评】本题主要考查两点间的距离及整式的加减,分类讨论和反证法的应用是解题的关键.25.(2021•台州)小光准备从A地去往B地,打开导航、显示两地距离为37.7km,但导航提供的三条可选路线长却分别为45km,50km,51km(如图).能解释这一现象的数学知识是()A.两点之间,线段最短B.垂线段最短C.三角形两边之和大于第三边D.两点确定一条直线【分析】根据线段的性质,可得答案.【解答】解:从A地去往B地,打开导航、显示两地距离为37.7km,理由是两点之间线段最短,故选:A.【点评】本题考查了线段的性质,熟记线段的性质并应用是解题的关键.26.(2021•包头)已知线段AB=4,在直线AB上作线段BC,使得BC=2,若D是线段AC的中点,则线段AD的长为()A.1B.3C.1或3D.2或3【分析】根据题意可分为两种情况,①点C在线段AB上,可计算出AC的长,再由D是线段AC的中点,即可得出答案;②BC在线段AB的延长线上,可计算出AC的长,再由D是线段AC的中点,即可得出答案.【解答】解:根据题意分两种情况,①如图1,∵AB=4,BC=2,∴AC=AB﹣BC=2,∵D是线段AC的中点,∴AD=12AC=12×2=1;②如图2,∵AB=4,BC=2,∴AC=AB+BC=6,∵D是线段AC的中点,∴AD=12AC=12×6=3.∴线段AD的长为1或3.故选:C.【点评】本题主要考查了两点之间的距离,正确理解题目并进行分情况进行计算是解决本题的关键.27.(2021•河北)如图,已知四条线段a,b,c,d中的一条与挡板另一侧的线段m在同一直线上,请借助直尺判断该线段是()A.a B.b C.c D.d【分析】利用直尺画出遮挡的部分即可得出结论.【解答】解:利用直尺画出图形如下:可以看出线段a与m在一条直线上.故选:A.【点评】本题主要考查了线段,射线,直线,利用直尺动手画出图形是解题的关键.28.(2021•河北)一个骰子相对两面的点数之和为7,它的展开图如图,下列判断正确的是()A.A代表B.B代表C.C代表D.B代表【分析】正方体的表面展开图,相对的面之间一定相隔一个正方形,根据这一特点对各选项分析判断后利用排除法求解.【解答】解:根据正方体的表面展开图,相对的面之间一定相隔一个正方形,A与点数是1的对面,B与点数是2的对面,C与点数是4的对面,∵骰子相对两面的点数之和为7,∴A代表的点数是6,B代表的点数是5,C代表的点数是3.故选:A.【点评】本题主要考查了正方体相对两个面上的文字,注意正方体是空间图形,从相对面入手,分析及解答问题.29.(2021•百色)已知∠α=25°30)A.25°30′B.64°30′C.74°30′D.154°30′【分析】根据余角的定义,两个锐角和为90°的角互余.【解答】解:由题意得:∠α=25°30′,故其余角为(90°﹣∠α)=64°30′.故选:B.【点评】本题考查的知识点是两个角的互余,互余的两个角的和为90°.30.(2021•黔东南州)由4个棱长均为1的小正方体组成如图所示的几何体,这个几何体的表面积为()A.18B.15C.12D.6【分析】几何体的表面积是几何体正视图,左视图,俯视图三个图形中,正方形的个数的和的2倍.【解答】解:正视图中正方形有3个;左视图中正方形有3个;俯视图中正方形有3个.则这个几何体表面正方形的个数是:2×(3+3+3)=18.则几何体的表面积为18.故选:A .【点评】本题考查的是几何体的表面积,这个几何体的表面积为露在外边的面积和底面积之和.二.填空题(共14小题)31.(2023•无锡)若直三棱柱的上下底面为正三角形,侧面展开图是边长为6的正方形,则该直三棱柱的表面积为 .【分析】由三棱柱三个侧面和上下两个底面的特征,结合侧面展开图是一个边长为6的正方形卡知,上下底面的正三角形的周长为6,即边长为2,然后根据条件公式进而求出表面积即可得出结论.【解答】解:依题意可知:直三棱柱的上下底面的正三角形的边长为2,∴其2个底面积为√34×22×2=2√3. ∵侧面展开图是边长为6的正方形,∴其侧面积为6×6=36,∴该直三棱柱的表面积为36+2√3.故答案为:36+2√3.【点评】此题主要考查了直三棱柱侧面展开图的知识,解题时注意三棱柱的特征,找到所求的量的等量关系是解决问题的关键.32.(2023•乐山)如图,点O 在直线AB 上,OD 是∠BOC 的平分线,若∠AOC =140°,则∠BOD 的度数为 .【分析】根据邻补角定义求得∠BOC 的度数,再根据角平分线定义即可求得答案.【解答】解:∵∠AOC =140°,∴∠BOC =180°﹣140°=40°,∵OD是∠BOC的平分线,∴∠BOD=12∠BOC=20°,故答案为:20°.【点评】本题主要考查角平分线的定义,此为几何中基础且重要知识点,必须熟练掌握.33.(2022•益阳)如图,P A,PB表示以P为起点的两条公路,其中公路P A的走向是南偏西34°,公路PB 的走向是南偏东56°,则这两条公路的夹角∠APB=°.【分析】根据题意可得∠APC=34°,∠BPC=56°,然后进行计算即可解答.【解答】解:如图:由题意得:∠APC=34°,∠BPC=56°,∴∠APB=∠APC+∠BPC=90°,故答案为:90.【点评】本题考查了方向角,熟练掌握方向角的定义是解题的关键.34.(2022•玉林)已知:α=60°,则α的余角是°.【分析】根据如果两个角的和等于90°,就说这两个角互为余角,即其中一个角是另一个角的余角即可得出答案.【解答】解:90°﹣60°=30°,故答案为:30.【点评】本题考查了余角和补角,掌握如果两个角的和等于90°,就说这两个角互为余角,即其中一个角是另一个角的余角是解题的关键.35.(2022•桂林)如图,点C是线段AB的中点,若AC=2cm,则AB=cm.【分析】根据中点的定义可得AB=2AC=4cm.【解答】解:根据中点的定义可得:AB=2AC=2×2=4cm,故答案为:4.【点评】本题主要考查中点的定义,熟知中点的定义是解题关键.36.(2022•湘潭)如图,一束光沿CD方向,先后经过平面镜OB、OA反射后,沿EF方向射出,已知∠AOB =120°,∠CDB=20°,则∠AEF=.【分析】根据平面镜反射的规律得到∠EDO=∠CDB=20°,∠AEF=∠OED,在△ODE中,根据三角形内角和定理求出∠OED的度数,即可得到∠AEF=∠OED的度数.【解答】解:∵一束光沿CD方向,先后经过平面镜OB、OA反射后,沿EF方向射出,∴∠EDO=∠CDB=20°,∠AEF=∠OED,在△ODE中,∠OED=180°﹣∠AOB﹣∠EDO=180°﹣120°﹣20°=40°,∴∠AEF=∠OED=40°.故答案为:40°.【点评】本题考查了角的计算,根据平面镜反射的规律得到∠EDO=∠CDB=20°,∠AEF=∠OED是解题的关键.37.(2022•常德)如图是一个正方体的展开图,将它拼成正方体后,“神”字对面的字是.【分析】根据图形,可以直接写出“神”字对面的字.【解答】解:由图可得,“神”字对面的字是“月”,故答案为:月.【点评】本题考查正方体相对两个面上的文字,解答本题的关键是明确题意,利用数形结合的思想解答.38.(2022•连云港)已知∠A的补角为60°,则∠A=°.【分析】根据补角的定义即可得出答案.【解答】解:∵∠A的补角为60°,∴∠A=180°﹣60°=120°,故答案为:120.【点评】本题考查了余角和补角,掌握如果两个角的和等于180°(平角),就说这两个角互为补角,即其中一个角是另一个角的补角是解题的关键.39.(2022•百色)如图摆放一副三角板,直角顶点重合,直角边所在直线分别重合,那么∠BAC的大小为°.【解答】解:根据题意可得,∠BAC=90°+45°=135°.故答案为:135.【点评】本题主要考查了角的计算,熟练掌握角的计算方法进行求解是解决本题的关键.40.(2021•丽水)小丽在“红色研学”活动中深受革命先烈事迹的鼓舞,用正方形纸片制作成图1的七巧板,设计拼成图2的“奔跑者”形象来激励自己.已知图1正方形纸片的边长为4,图2中FM=2EM,则“奔跑者”两脚之间的跨度,即AB,CD之间的距离是.【分析】如图2中,过点E作EI⊥FK于I,过点M作MJ⊥FK于J.想办法求出BM,MJ,FK与CD 之间的距离,可得结论.【解答】解:如图2中,过点E作EI⊥FK于I,过点M作MJ⊥FK于J.由题意,△ABM,△EFK都是等腰直角三角形,AB=BM=2,EK=EF=2√2,FK=4,FK与CD之间的距离为1,∵EI⊥FK,∴KI=IF,∴EI=12FK=2,∵MJ∥EI,∴MJEI=FMEF=23,∴MJ=4 3,∵AB∥CD,∴AB与CD之间的距离=2+43+1=133,故答案为:13 3【点评】本题考查七巧板,正方形的性质,解直角三角形等知识,解题的关键是学会添加常用辅助线构造直角三角形解决问题,属于中考常考题型.41.(2021•兴安盟)74°19′30″=°.【分析】先将30″化成“分”,再将19.5′化成“度”即可.【解答】解:30×(160)′=0.5′,19′+0.5′=19.5′,19.5×(160)°=0.325°,74°+0.325°=74.325°,故答案为:74.325.【点评】本题考查度、分、秒的换算,掌握度、分、秒的换算进率和换算方法是得出正确答案的前提.42.(2021•永州)如图,A,B两点的坐标分别为A(4,3),B(0,﹣3),在x轴上找一点P,使线段P A+PB 的值最小,则点P的坐标是.【分析】连接AB交x轴于点P',求出直线AB的解析式与x轴交点坐标即可.【解答】解:如图,连接AB交x轴于点P',根据两点之间,线段最短可知:P'即为所求,设直线AB的关系式为:y=kx+b,{4k+b=3 b=−3,解得{k=32b=−3,∴y=32x−3,当y=0时,x=2,∴P'(2,0),故答案为:(2,0).【点评】本题主要考查了线段的性质,明白两点之间,线段最短是解题的关键.43.(2021•上海)70°的余角是.【分析】根据余角的定义即可求解.【解答】解:根据定义一个角是70°,则它的余角度数是90°﹣70°=20°,故答案为,20°.【点评】本题主要考查了余角的概念,掌握互为余角的两个角的和为90度是解决此题关键,44.(2021•营口)若∠A=34°,则∠A的补角为.【分析】根据互为补角的两个角的和等于180°列式计算即可得解.【解答】解:∠A的补角=180°﹣∠A=180°﹣34°=146°.故答案为:146°.【点评】本题考查了余角和补角,是基础题,熟记补角的概念是解题的关键.。

温州市2018-2019年中考数学试题分类解析专题8:平面几何基础

2018-2019年浙江温州中考数学试题分类解析汇编(12专题)专题8:平面几何基础一、选择题1. (2001年浙江温州3分)如图,正方体ABCD-A1B1C1D1中,与平面A1C1平行的平面是【】A.平面AB1 B.平面AC C.平面A1D D.平面C1D【答案】B。

【考点】认识立体图形。

【分析】根据正方体的概念和特性,相对的面互相平行,因此,和平面A1C1相对的面是平面AC,那么这两个面平行。

故选B。

2. (2002年浙江温州4分)如图,立方体 ABCD—A1B1C1D1中,与棱AD垂直的平面是【】A.平面A1B,平面CD1 B.平面A1D,平面BC1C.平面AC,平面A1C1 D.平面BD,平面AD1【答案】A。

【考点】认识立体图形。

【分析】根据正方体的概念和特性,与棱AD垂直的平面是:平面A1B和平面CD1。

故选A。

3. (2003年浙江温州4分)如图,长方体ABCD-A1B1C1D1中,与平面AC平行的平面是【】A.平面AD1 B.平面A1C1 C.平面BC l D.平面A1B【答案】B。

【考点】认识立体图形。

【分析】根据正方体的概念和特性,相对的面互相平行,因此,和平面AC相对的面是平面A1C1,那么这两个面平行。

故选B。

4. (2004年浙江温州4分)下面给出的四条线段中,最长的是【】(A) a (B) b (C) c (D) d【答案】D。

【考点】比较线段的长短。

【分析】通过观察比较:d线段长度最长。

故选D。

5. (2004年浙江温州4分)高斯用直尺和圆规作出了正十七边形,如图, 正十七边形的中心角∠AOB的度数近似于【】(A) 11° (B) 17° (C) 21° (D) 25°【答案】C。

【考点】正多边形和圆。

【分析】正多边形一定有外接圆,且每条边所对的中心角相等,因此360°÷17≈21°。

故选C。

6. (2005年浙江温州4分)如图,正方体ABCD-A1B1C1D1中,与平面A1C1平行的平面是【】A、平面AB1B、平面ACC、平面A1DD、平面C1D【答案】B。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2012年全国中考数学试题分类解析汇编(159套63专题)专题52:平面几何的综合一、选择题1. (2012湖北鄂州3分)如图,四边形OABC 为菱形,点A 、B 在以O 为圆心的弧上,若OA =2,∠1=∠2,则扇形ODE 的面积为【 】A .π34B .π35C .π2D .π3【答案】A 。

【考点】菱形的性质,等边三角形的判定和性质,扇形面积的计算。

【分析】如图,连接OB .∵OA =OB =OC =AB =BC ,∴∠AOB +∠BOC =120°。

又∵∠1=∠2,∴∠DOE =120°。

又∵OA =2,∴扇形ODE 的面积为21202 43603ππ⋅⋅=。

故选A 。

2. (2012湖南岳阳3分)如图,AB 为半圆O 的直径,AD 、BC 分别切⊙O 于A 、B 两点,CD 切⊙O 于点E ,AD 与CD 相交于D ,BC 与CD 相交于C ,连接OD 、OC ,对于下列结论:①OD 2=DE •CD ;②AD +BC =CD ;③OD =OC ;④S 梯形ABCD =CD •OA ;⑤∠DOC =90°,其中正确的是【 】A .①②⑤B .②③④C .③④⑤D .①④⑤ 【答案】A 。

【考点】切线的性质,切线长定理,相似三角形的判定与性质。

1052629【分析】如图,连接OE ,∵AD 与圆O 相切,DC 与圆O 相切,BC 与圆O 相切, ∴∠DAO =∠DEO =∠OBC =90°, ∴DA =DE ,CE =CB ,AD ∥BC 。

∴CD =DE +EC =AD +BC 。

结论②正确。

在Rt △ADO 和Rt △EDO 中,OD =OD ,DA =DE ,∴Rt △ADO ≌Rt △EDO (HL ) ∴∠AOD =∠EOD 。

同理Rt △CEO ≌Rt △CBO ,∴∠EOC =∠BOC 。

又∠AOD +∠DOE +∠EOC +∠COB =180°,∴2(∠DOE +∠EOC )=180°,即∠DOC =90°。

结论⑤正确。

∴∠DOC =∠DEO =90°。

又∠EDO =∠ODC ,∴△EDO ∽△ODC 。

∴OD DE DC OD=,即OD 2=DC •DE 。

结论①正确。

而ABCD 11S AB AD BC AB CD=CD OA 22=⋅⋅+=⋅⋅⋅梯形(),结论④错误。

由OD 不一定等于OC ,结论③错误。

∴正确的选项有①②⑤。

故选A 。

3. (2012四川乐山3分)如图,在△ABC 中,∠C =90°,AC =BC =4,D 是AB 的中点,点E 、F 分别在AC 、BC 边上运动(点E 不与点A 、C 重合),且保持AE =CF ,连接DE 、DF 、EF .在此运动变化的过程中,有下列结论:①△DFE 是等腰直角三角形; ②四边形CEDF 不可能为正方形;③四边形CEDF 的面积随点E 位置的改变而发生变化; ④点C 到线段EF 的最大距离为.其中正确结论的个数是【 】A .1个B .2个C .3个D .4个 【答案】B 。

【考点】全等三角形的判定和性质,等腰直角三角形,三角形中位线定理,勾股定理。

【分析】①连接CD(如图1)。

∵△ABC是等腰直角三角形,∴∠DCB=∠A=45°,CD=AD=DB。

∵AE=CF,∴△ADE≌△CDF(SAS)。

∴ED=DF,∠CDF=∠EDA。

∵∠ADE+∠EDC=90°,∴∠EDC+∠CDF=∠EDF=90°。

∴△DFE是等腰直角三角形。

故此结论正确。

②当E、F分别为AC、BC中点时,∵由三角形中位线定理,DE平行且等于12 BC。

∴四边形CEDF是平行四边形。

又∵E、F分别为AC、BC中点,AC=BC,∴四边形CEDF是菱形。

又∵∠C=90°,∴四边形CEDF是正方形。

故此结论错误。

③如图2,分别过点D,作DM⊥AC,DN⊥BC,于点M,N,由②,知四边形CMDN是正方形,∴DM=DN。

由①,知△DFE是等腰直角三角形,∴DE=DF。

∴Rt△ADE≌Rt△CDF(HL)。

∴由割补法可知四边形CEDF的面积等于正方形CMDN面积。

∴四边形CEDF的面积不随点E位置的改变而发生变化。

故此结论错误。

④由①,△DEF是等腰直角三角形,∴DE。

当DF与BC垂直,即DF最小时,EF取最小值C到线段EF故此结论正确。

故正确的有2个:①④。

故选B。

4. (2012四川广元3分)如图,A,B是⊙O上两点,若四边形ACBO是菱形,⊙O的半径为r,则点A 与点B之间的距离为【】A B C. r D. 2r【答案】B。

【考点】菱形的性质,垂径定理,等边三角形的判定和性质,锐角三角函数定义,特殊角的三角函数值。

【分析】如图,连接AB,与OC交于点D,∵四边形ACBO为菱形,∴OA=OB=AC=BC,OC⊥AB。

又∵OA=OC=OB,∴△AOC和△BOC都为等边三角形,AD=BD。

在Rt△AOD中,OA=r,∠AOD=60°,∴AD=OAsin。

∴AB=2AD。

故选B。

5. (2012辽宁锦州3分)下列说法正确的是【】A.同位角相等B.梯形对角线相等C.等腰三角形两腰上的高相等D.对角线相等且垂直的四边形是正方形【答案】C。

【考点】同位角、梯形、等腰三角形的性质,正方形的判定。

【分析】根据同位角、梯形、等腰三角形的性质和正方形的判定逐一作出判断:A.两直线平行,被第三条直线所截,同位角才相等,说法错误;B.等腰梯形的对角线才相等,说法错误;C.根据等腰三角形等边对等角的性质,两腰上的高与底边构成的两直角三角形全等(用AAS),从而得出等腰三角形两腰上的高相等的结论,说法正确;D.对角线相等且垂直的四边形是不一定是正方形,还要对角线互相平分,说法错误。

故选C。

二、填空题1. (2012宁夏区3分)如图,在矩形ABCD中,对角线AC、BD相较于O,DE⊥AC于E,∠EDC∶∠EDA=1∶2,且AC=10,则DE的长度是▲ .。

【考点】矩形的性质,三角形内角和定理,锐角三角函数定义,特殊角的三角函数值。

【分析】∵四边形ABCD 是矩形,∴∠ADC =90°,AC =BD =10,OA =OC =12AC =5,OB =OD =12BD =5。

∴OC =OD ,∴∠ODC =∠OCD 。

∵∠EDC :∠EDA =1:2,∠EDC +∠EDA =90°,∴∠EDC =30°,∠EDA =60°。

∵DE ⊥AC ,∴∠DEC =90°。

∴∠DCE =90°-∠EDC =60°。

∴∠ODC =∠OCD =60°。

∴∠COD =60°。

∴DE = OD • sin 60°=5。

2. (2012浙江、舟山嘉兴5分)如图,在Rt △ABC 中,∠ABC =90°,BA =BC .点D 是AB 的中点,连接CD ,过点B 作BG 丄CD ,分别交GD 、CA 于点E 、F ,与过点A 且垂直于的直线相交于点G ,连接DF .给出以下四个结论:①AG FGAB FB=;②点F 是GE 的中点;③AF ;④S △ABC =5S △BDF ,其中正确的结论序号是 ▲ .【答案】①③。

【考点】相似三角形的判定和性质,勾股定理,等腰直角三角形的性质。

【分析】∵在Rt △ABC 中,∠ABC =90°,∴AB ⊥BC 。

又∵AG ⊥AB ,∴AG ∥BC 。

∴△AFG ∽△CFB 。

∴AG FGCB FB=。

∵BA =BC ,∴AG FGAB FB=。

故①正确。

∵∠ABC =90°,BG ⊥CD ,∴∠DBE +∠BDE =∠BDE +∠BCD =90°。

∴∠DBE =∠BCD 。

∵AB =CB ,点D 是AB 的中点,∴BD =12AB =12CB 。

∴BD 1tan BCD BC 2∠==。

又∵BG 丄CD ,∴∠DBE =∠BCD 。

∴在Rt △ABG 中,AG 1tan DBE AB 2∠==。

∵AG FG CB FB=,∴FG =12FB 。

故②错误。

∵△AFG ∽△CFB ,∴AF :CF =AG :BC =1:2。

∴AF =13AC 。

∵AC,∴AF。

故③正确。

设BD = a ,则AB =BC =2 a ,△BDF 中BD 边上的高=23。

∴S △ABC =212a 2a=2a 2⋅⋅, S △BDF 2121=a a=a 233⋅⋅ ∴S △ABC =6S △BDF ,故④错误。

因此,正确的结论为①③。

3. (2012浙江丽水、金华4分)如图,在直角梯形ABCD 中,∠A =90°,∠B =120°,ADAB =6.在底边AB 上取点E ,在射线DC 上取点F ,使得∠DEF =120°. (1)当点E 是AB 的中点时,线段DF 的长度是 ▲ ; (2)若射线EF 经过点C ,则AE 的长是 ▲ .【答案】6;2或5。

【考点】直角梯形的性质,勾股定理,解直角三角形。

【分析】(1)如图1,过E 点作EG ⊥DF ,∴EG =AD∵E 是AB 的中点,AB =6,∴DG =AE =3。

∴∠DEG =60°(由三角函数定义可得)。

∵∠DEF =120°,∴∠FEG =60°。

∴tanGF =3。

∵EG ⊥DF ,∠DEG =∠FEG ,∴EG 是DF 的中垂线。

∴DF =2 GF =6。

(2)如图2,过点B 作BH ⊥DC ,延长AB 至点M ,过点C 作CF ⊥AB 于F ,则BH =AD∵∠ABC =120°,AB ∥CD ,∴∠BCH =60°。

∴CH=BH tan60,BC=BH cos60。

设AE =x ,则BE =6-x , 在Rt △ADE 中,DE=在Rt △EFM 中,EF∵AB ∥CD ,∴∠EFD =∠BEC 。

∵∠DEF =∠B =120°,∴△EDF ∽△BCE 。

∴BC BE=DE EFx =2或5。

4. (2012浙江宁波3分)如图,△ABC 中,∠BAC =60°,∠ABC =45°,AB D 是线段BC 上的一个动点,以AD 为直径画⊙O 分别交AB ,AC于E ,F ,连接EF,则线段EF 长度的最小值为 ▲ .【考点】垂线段的性质,垂径定理,圆周角定理,解直角三角形,锐角三角函数定义,特殊角的三角函数值。

【分析】由垂线段的性质可知,当AD 为△ABC 的边BC 上的高时,直径AD 最短,此时线段EF =2EH =20E •sin ∠EOH =20E •sin 60°,当半径OE 最短时,EF 最短。