《古代汉语通论》语法课件

古代汉语通论(28)PPT课件

(1)甲六对五(意思是甲型句中,第六个字拗,对 句即乙型句第五个字“救”)

(2)乙三五(意思是乙型句中,第三个字“拗”, 第五个字“救”)

.

19

近体诗的平仄

(3)丙五六(意思是丙型句中,第五个字 “拗”,第六个字“救”)

(4)丁五没救(意思是丁型句中,第五个字 该用仄而用了平,就形成“平平仄仄平平 平”,句末连用三个平声字,就是“三平 调”,不能救,其实是不允许出现这类情况, “三平调”是近体试的大忌,古体诗中才允 许使用。)

①近体诗一般只用平声韵。古体诗可平可仄。

②近体诗不能“出韵”即,韵脚必须用同一 个韵中的字。不许用邻韵的字。

③首句可以入韵,其他隔句押韵。

.

7

近体诗的押韵

上古30韵部适合《诗经》的押韵体系。

魏晋时期出现了供人选字押韵的韵书。

隋代陆法言的《切韵》是很重要的一部。(分 193韵,声调不同算不同韵)P1077

北宋陈彭年编纂的《广韵》在《切韵》的基础 上又细分206韵。

《切韵》分韵太细,知识分子都“苦其苛细”。

唐代初年许敬宗上书,皇帝下诏,允许某些韵 “同用”。

.

8

近体诗的押韵

到南宋江北平水刘渊《壬子新刊礼部韵略》,把 “同用”的韵合并起来,成为107韵。

同时,金人王文郁著《平水新刊韵略》,又归并 为106韵。这就是常说的“平水韵”。

古代汉语通论(28)

诗律

.

1

近体诗的形成

汉魏六朝诗一般称为古诗,包括五言诗、七言诗和 乐府。(P1075)

五言诗起源于西汉的民谣,东汉末《古诗十九首》 是最早出现的成熟的五言诗。 (P1075)

古汉语通论13之连词介词ppt课件

后来“然则”变为凝固格式,可以认为 是一个连词,意思相当于“那么”。例如:是进亦忧,退亦忧,然则何时而乐耶?(范仲 淹《岳阳楼记》)“虽然”在古代汉语里,原来是两个词, “虽”是连词, “然”是指示代词,意思是“ 虽然如此”。例如:对曰: “臣不任受怨,君亦不任受德,无怨无 德,不知所报。 ”王曰: “虽然,必告不谷。 ”(左 传成公三年)现代汉语里的“虽然”已经凝固成一 个连词,表示让步。19

14

14

• 第三、 “则”字还可以用在意思相对待的并 列的分句里,以表示一种对比。 例如:入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。 (孟 子•告子下)在这种情况下, “则”字前面的词语有时 候是表示时间修饰。例如:是故无事则国富,有事则兵强,此之谓王资。 (韩 非子•五蠹)(五)然而、然则、虽然“然则”本来是指示代词“然”和连词“ 则”的连用,意思是“这样就” 、 “既然如此, 那么”,多用于对话。例如:对曰: “……臣实不才,又谁敢怨?”王曰: “然则德我乎?”(左传成公三年)15

• 三、固定格式问题• “以”字除了有“是以”这样的固定格式外,还跟“有” 和“无”构成“有以”和“无以”构成固定格式。 “无以”是 没有什么可以拿来的意思, “有以”则与之相反。如:• 尔贡包茅不入,王祭不共,无以缩酒,寡人是徵。 (左传僖公四年)• 四、介词连词的分别• 1、介词“以”可以带宾语组成介宾结构,有宾语存在肯 定是介词,这是没有问题的。如果是省略了宾语,往 往也可以用“之”补出。如果“以”字后用“之”补出而意思 没有发生变化,这个以就是介词,否则就是连词。因 为连词不带宾语。• 2、“而”字是连词是肯定的, “以”作连词时作用与“而”相 近,因此可用“而”字去代替“以”,如果意思没有变化,

中国语言文学古代汉语通论语法

❖古代汉语语法是古汉语不可缺少的内 容。从古至今它相对比较稳定,变化 并不像词汇那么大,所以主要讲古今 的差异。

❖古代汉语的语法一般分成词法和句法 两大类,先看句法:

一、句法

一)判断句 1、判断句含义

用名词或名词性词组作谓语表示判断的句子,叫做 判断句。 我是教师。 今天是星期一。

注意: 这里讲的判断与普通逻辑中的判断不同, 后者需要条件,属于逻辑推理,而古汉语中是指 人主观上对事物的一种判断,不一定需要条件。

5、数量成分的位置

量词有两种:名量词和动量词(二者都 表单位)

名量词与名词配合,如丈、尺、张、头 等。

动量词与动词配合,如次、遍、回等。

现代汉语动量词:这本书我读了三遍。(作补语)

1)表示名量的数词可置于名词后面

齐为卫故,伐晋冠氏,丧车五百。(左传哀 公十五年)

尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。(核舟记)

古汉语句子成分位置问题,主要有几种 情况:

宾语前置、主谓倒装、定语后置、状语 后置等。

1、宾语前置

1)疑问代词作宾语前置 2)否定句中代词宾语前置 3)用复指代词“之”“是”等帮助构

成宾语前置

4)代词“是”宾语前置 5)介词“以”宾语前置

1)疑问代词作宾语前置

唐以前最普遍,最具有普遍规律,无论作 动词宾语,还是介词宾语都要前置。

楚左尹项伯者,项羽季父也。《史记·项羽本 纪》

陈胜者,阳城人也。《史记·陈涉世家》 我,子瑜友也。《资治通鉴·汉纪》 周公,弟也;管叔,兄也。《孟子·公孙丑下》 陈婴者,故东阳令史。《史记·项羽本纪》 粟者,民之所种。(晁错《论贵粟疏》) 此人力士。《史记·魏公子列传》 刘备,天下枭雄。《资治通鉴·汉纪》

形式:见+及物动词(与被子句很相似)

古代汉语通论课件(一至三)

三.常用字典和辭書

(十二)《故訓滙纂》 今人武漢大學宗福邦等主編。本 書從1985年開始,到2003年商務印書 館出版,歷時18年。全書共1300萬字。 該書全面繫統地滙集了先秦至晚清古 籍中的故訓資料,所引古籍228種。從 訓詁歷史的角度來說,它是《經籍纂 詁》的繼承和發展。讀者尋檢一字, 歷代訓釋一覽無餘,查閱一訓,諸書 用例歷歷在目。

三.常用字典和辭書

(九)《經傳釋詞》 清代王引之著,嘉慶24年(公元 1819年)出版,本書共釋虛詞160個, 按宋人36字母順序排列。本書只從西漢 及其以前的古籍中選取例句,重點在解 釋虛詞的特殊用法,一般的用法從略。 引證豐富,反復求證,頗有創建。查閱 它可以暸解虛詞在西漢及其以前時期不 同語言環境中的特殊用法。

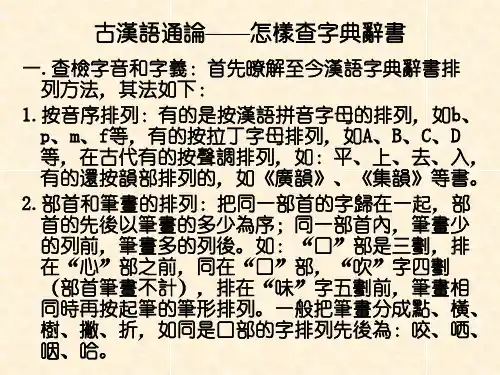

古漢語通論——怎樣查字典辭書

一.查檢字音和字義:首先暸解至今漢語字典辭書排 列方法,其法如下: 1.按音序排列:有的是按漢語拼音字母的排列,如 b、 p、m、f等,有的按拉丁字母排列,如A、B、C、D 等,在古代有的按聲調排列,如:平、上、去、入, 有的還按韻部排列的,如《廣韻》、《集韻》等書。 2.部首和筆畫的排列:把同一部首的字歸在一起,部 首的先後以筆畫的多少為序;同一部首內,筆畫少 的列前,筆畫多的列後。如:“口”部是三劃,排 在“心”部之前,同在“口”部,“吹”字四劃 (部首筆畫不計),排在“味”字五劃前,筆畫相 同時再按起筆的筆形排列。一般把筆畫分成點、橫、 樹、撇、折,如同是口部的字排列先後為:咬、哂、 咽、哈。

二.常用語文工具書的類型

(二)語言文字專著類:供語言文字的某個領域 專門使用的工具書,如:《說文解字》、《甲 骨文字典》、《金文編》、《爾雅》、《廣 韻》、《詩詞曲語辭滙釋》、《助字辨略》、 《經傳釋詞》等。 (三)類書和專書索引 1.類書:摘錄各種書上有關材料並依內容分門別 類地編排起來以備查檢的書籍,如《佩文韻 府》、《藝文類聚》。 2.索引:把書中的句子或詞摘錄下來,標明出處 和頁碼、按一定的次序排列起來以供查檢的資 料,又叫“引得”,如《十三經索引》。

古代汉语通论

第二章 词 汇

• 第一节 古今词汇的继承和发展 • • • • • • 一、古今词汇构成状况 (一)古今词汇的消长沿用 (二)词汇的发展趋势 二、古代汉语复音词 (一)复音词的形成途径 (二)古代汉语复音词的分类

•

• 第二节、古今词义的异同

• • • • • • • • 一、古今词义的异同的基本情况 (一)、古今意义基本未变 (二)、古今意义完全不同 (三)、古今词义既有联系,又有区别 二、古今词义的发展变化的基本情况 (一)、词义范围的差异 (二)、词义感情色彩的差异 (三)、词义的程度轻重不同

2,暗引

• (1)一登龙门,则声价十倍,所以龙蟠 凤逸之士,皆欲收 名定价于君候,(李 白《与韩荆州书》) • “登龙门”,用的是东汉李膺的故事, 《后汉书 · 李膺传》:“膺独持风裁,以 声名自高。士有被其容接者,名为登龙 门”。 • (2)忽过新丰市,还归细柳营。回看射 雕处,千里暮云平。(王维《观猎》)

• 第四节、连词 •

• • • • 一、“而”的用法 二“则”的用法 三“以”的用法 四“与”的用法

• 第五节 助词

• 一、结构助词 • 二、语气助词 • 三、衬音助词

• 1、叵 等于“不可” • (1 )虽叵复见远流,其详可得略说也。许慎《说文解 字叙》) • 2、诸 等于“之于”或“之乎”。 • (1)文王之囿,方七十里,有诸?《孟子· 梁惠王下》) • (2)京叛大叔段,段入於鄢。公伐诸鄢。《左传· 隐公 元年》) • 3、盍 等于“何不”。 • (1)中心好之,盍饮食之。《诗经· 王风· 有杕之杜》) • 4、焉 等于“于之”或“于是”。 • (1)三人行,必有我师焉。(《论语· 述而》) • (2)虢叔死焉,他邑唯命。(《左传· 隐公元年》) • 5、尔 等于“如此”。 • (1)问君何能尔,心远地自偏。(陶渊明《饮酒》) • 6、然 等于“如此”。

古汉语通论(四)汉字的PPT课件

三、汉字发展过程中的主要变化

• 即使只从商代后期算起,汉字也已经 有三千三百年左右的历史了。在这段很长 的时间里,汉字无论在形体上还是结构上, 都发生了一些很重要的变化。

(一)形体的变化

• 汉字主要经历了由繁到简的变化。这种变 化表现在字体和字形两方面。当然这两方 面的变化往往是交织在一起而难以截然划 分的。

• 笔画化。在从古文字演变为隶书的过程里, 字符的写法绝大多数变成了完全丧失象形 意味的用点、画、撇、捺等笔画组成的符 号。这可以称为“笔画化”。

古汉语通论(四)汉字的形成 与发展

一、汉字的形成

• 汉字这一文字体系的形成过程开始于何时? 结束于何时?

• 在已发现的各种内容比较丰富的古汉 字资料里,时代最早的是商代后期(约前 14—前11世纪)的甲骨文和金文。它们是 已经能够完整地记录语言的成熟的汉字。

• 已发现的可能跟原始汉字有关的资料, 主要是原始社会时代遗留下来的器物上所 刻划、描画的符号。这些符号大体上可以 分成两类。第一类形体比较简单,大都是 几何形符号,见于仰韶、马家窑、龙山和 良渚等原始文化的陶器上。第二类是象具 体事物之形的符号,见于大汶口等原始文 化的陶器上。

• 偏旁的写法往往随所处的位置而异,例如, “水”旁的位置在上或在下时,就仍作 “水”,如“沓”“浆”。

• 有时即使位置相同,写法也不同。因此, 同一个偏旁在不同的文字里可以分化成很 多种不同写法。

• (5)偏旁混同

• 隶书为求简便,把某些生僻的或笔画较多 的偏旁改成形状相近,笔画较少,又比较 常见的偏旁。

• 在大汶口文化晚期,生产已经相当发达, 社会的贫富分化也已经颇为显著,记录语 言的要求很可能已经出现。大汶口文化象 形符已经用作原始文字的可能性,应该是 存在的。如果说,大汶口文化象形符号可 能曾与原始汉字同时存在,相互影响,或 者曾对原始汉字的产生起过一定的作用, 距离事实大概不会太远。

汉语通论第五章语法PPT优质资料

(四)代词 根据代词的替代功能的不同,可以把代词分为三类:人称 代词、指示代词和疑问代词。

三、虚词

(一)关系词 关系词包括连词和介词两类: 1、连词

连词起连接作用,在单句中连接词或短语表示并列或选择 关系,在复句中连接分句,表示分句间的种种关系。 2、介词 介词主要用在名词或名词性短语前面,组成介词短语,所 以介词又叫前置词。

(2)名词/名词性短语+的+动词/形容词 资料的查找 尊贵的客人的到来 情况的特殊

(3)副词/形容词/动词/介词性短语+动词/形容词/动词性短语/形 容词性短语 和好 努力学习 从口袋里掏出

(4)动词性短语/名词性短语+动词 有计划地提高 形式主义地看问题

(5)副词+名词/名词性短语 刚星期三 只三个人

1、动词的语法特征 ① 绝大多数动词可以带宾语。 ② 不能带宾语的和只能带施事宾语的是不及物动词。 ③ 多数动词可以重叠。 ④大多数动词可以受“不、没有”修饰,构成“V不V”或“V

没V”肯定和否定重叠的形式。

2、形容词的语法特征

① 大多数形容词都可以作定语或状语。 ②性质形容词可以受“很”形式,状态形容词本身已经包含

充任句子的独立成分。

五、词的兼类

兼类词是指那些经常具备两类(或两类以上)词的主要 特征而词汇意义密切相关的词。

第二节 短语和句法成分

一、短语的结构类别 短语是词和词按照一定的方式组合起来的语言单位。 实词和实词组成的短语种类:

1、主谓短语 由主语和谓语两部分组成。主语是谓语陈述的对象,谓语 是说明和陈述主语的。两部分的关系陈述与被陈述的关系 。

现代汉语词的分类

词类 实 词

虚词 叹词 拟声词

体词

《古汉语通论》课件

语言学研究

古汉语的语音、词汇、语法等方 面,对于语言学研究具有重要的 价值,有助于深入了解汉语的发

展演变过程。

历史文化研究

古汉语中蕴含着丰富的历史文化 信息,通过古汉语研究,可以揭 示古代社会的政治、经济、文化

等方面的情况。

古汉语在文化传承中的价值

传承优秀传统文化

古汉语是中华优秀传统文化的重要组成部分,通过古汉语的学习 和传承,可以弘扬中华文化,增强民族认同感和自豪感。

感谢观看

THANKS

THE FIRST LESSON OF THE SCHOOL YEAR

古汉语与现代汉语的差异

总结词

词汇、语法、表达方式

详细描述

古汉语与现代汉语在词汇、语法和表达方式上存在较大差异。古汉语的词汇较为简洁、凝练,语法结构也较为复 杂;现代汉语的词汇更加丰富多样,语法结构也相对简单。此外,古汉语的表达方式也与现代汉语有所不同,如 古汉语中常用倒装、省略等手法。

01

古汉语词汇

古汉语是指古代中国的语言,具有独特性和复杂性,是古代文化和历史的载体 。古汉语的词汇、语法、语音等方面都与现代汉语存在较大差异,需要深入学 习和理解。

古汉语的历史演变

总结词

起源、发展、演变

详细描述

古汉语的历史可以追溯到远古时期,随着时代的变迁,古汉语也在不断发展演变 。从甲骨文、金文到春秋战国时期的文言文,再到唐宋元明清等各个时期的古文 ,古汉语的词汇、语法和表达方式都在不断变化。

又名《春秋左氏传》,是《春秋》的注释 性文献,儒家经典之一,共35卷。

我国第一部纪传体通史,西汉著名史学家 司马迁所著,共130篇。

古汉语的学习资料推荐

《古汉语常用字字典》

收录古汉语常用字,提供详细释义及例 句,是学习古汉语必备的工具书。

古代汉语 通论——语法(二)古代汉语的语序 古代汉语 教学课件

(三)用“之”、“是”等构成宾语前置。

在宾语前置的同时,要在宾语后面用代词“是”或 “之”复指一下,代词“是”或“之”也要放在动 词的前面。有的学者认为,“之”、“是”等是助 词,是宾语前置的标志。 1 前置宾语是名词或名词性词组时,用“之”、“是 ”等来复指。

姜氏何厌之有?(《左传·隐公元年》) 非夫人之为恸而谁为? (《论语·先进》) 岂不谷是为?先君之好是继。(《左传·僖公四年》) 2将020/虢7/1是灭,何爱于虞?” 左传·僖公五年 》

鸡鸣而驾,塞井夷灶,唯余马首是瞻。(《左传·襄公 十四年》)

(3)何……之有

表示反问的句式。“有”是动词,“之”是结构 助词,帮助宾语前置;“何”是疑问代词,做前 置宾语的定语。“何……之有”可译为“有什么 ……呢”。例如:

夫晋何厌之有?(《左传·僖公三十年》)

宋何罪之有? (《墨子·公输》)

2020/7/1

荀子劝学假如要强调某一行为的数量时可以改变句式把数词从动词前面移到句尾并在这个数词前面用代词者字复指使者字前面的结构成为全句的主语移到句尾的数词就成了全句的谓于是平原君欲封鲁仲连鲁仲连辞让者三终不肯受

2020/7/1

在古诗文中,为了押韵、平仄或对仗的需要,也 往往作主谓易位的临时变动。例如: ①桃之夭夭,灼灼其华。(《诗经·周南·桃夭》 )

(2)何以……为

表示反问的句式。其中疑问代词“何”是动词“ 以”的状语(“以”作“用”讲),“为”是表 疑问语气的助词,相当于“呢”。这个句式可译 为“为什么用……呢”或“要……干什么呢”。 例如:

①且在邦域之中矣,是社稷之臣也,何以伐为? (《论语·季氏》)

②匈奴未灭,何以家为? (《汉书·霍去病传》 )

②竹喧归浣女,莲动下渔舟。(王维《山居秋 暝》

古代汉语通论

古代汉语本学期课件及练习一(周玉秀老师心血)古代汉语通论(十二)人称代词指示代词者字所字一、代词可分为五类:(一)人称代词(二)指示代词(三)疑问代词(四)无定代词(五)辅助性代词(特别得指示代词)二、人称代词(一)第一人称代词:吾、我、予(余)(1)在上古汉语里,“我”与“予”可以用作主语、宾语、定语;“吾”可以用作主语、宾语、定语;“吾”可以用作与主语,定语,但一般不用作宾语。

《庄子·齐物论》:“今者吾丧我”。

这就是一个典型得例子。

···如果在否定句里,宾语放在动词得前面,却又可以用“吾"字了。

(2)“朕”在先秦作第一人称代词,一般人可以用,秦以后专用于皇帝。

①皋陶曰:“朕言惠.”(《书经·皋陶谟》)②朕皇考曰伯庸。

(《离骚》)(二)第二人称代词:女(汝)尔,若、乃、而.这些代词分为两类:一就是女、尔、若,可作主语、宾语、定语;二就是而、乃、一般只作定语.(三)第三人称代词:其,之。

①“其”作定语,“之”作宾语。

其=名词十之。

②在上古汉语里,实际上没有用作主语得第三人称代词。

在这种情况下,或者用名词做主语,或者省略主语。

“其”与“之"还可以灵活运用为自称或指称对方:士季曰:“谏而不入,则莫之继也.会请先,不入,则子继之。

”(左·宣二)③“彼”就是指示代词,“她”就是“其她”,“别得"之义。

④“之”有时只就是虚指,实际上无得代只就是形式与为宾语放在动词后面。

不译。

填然鼓之。

(梁惠王上)(此为指示代词)。

(四)古汉语得复数形式与单数一般无别,要靠上下文义判断.有时第一、二人称代词后中以加“侪”、“属”、“曹”等字,表示不只一个人。

其义比较具体,与我们,您们有异。

(五)谦称为尊称都就是名词,不受代词规律得限制,但它们可以代替第一、二人称.(六)古代汉语得人称代词用得少些,有两个原因:①古汉语省略主语得地方较多,而且没有用作主语得第三人称代词;②谦称与尊称代替了人称代词。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

词类活用

定义:在古代汉语里,某些词在一定的条 件下,可以按照一定的语言习惯灵活运用。 临时具有另一类词的语法功能。词的这种 临时的灵活运用,叫做词类活用。如:驴 不胜怒,蹄之。名词活用作动词。 词类活用和词的兼类是两个不同的概念。

兼类词

复习现代汉语兼类词的定义:声音和字形相 同,词义有联系。

今有无名之指,屈而不信,非疾痛害事也。(孟 子·告子上) 蝃dì蝀dōnɡ在东,莫之敢指。(诗·墉风·蝃蝀) 由“用手指向”还引申为“言语意义指向” 故孟子之言性,指性之本而言。(《朱子语类》 卷四)

讨论以下几个问题

1动宾关系的讨论 2特殊动宾关系 动词、形容词、名词的使动用法 形容词、名词的意动用法 使动用法与意动用法的区别 其他特殊动宾关系 3名词用作状语 4词类活用条件

2.3为动用法

夫人将启之。(左传•隐公元年) 等死,死国可乎?(史记•陈涉世家) 既泣之三日,乃誓疗之。(龚自珍《病梅馆 记》) 父曰:“履我!”良业为取履,因长跪而履 之。(史记•留侯世家)

使动用法是古代汉语的语法特点之一。它 实际上是以动宾式的结构表达了兼语式的 内容。

2.1.2使动用法与汉语词法、句法的关系

上古汉语,使动用法是一种强势语法现象。 动作和其结果之间是依靠“V1而V2之”这样 的结构表达的。 亚父受玉斗,置之地,拔剑撞而破之。(史记 •项羽本纪) 到南北朝时,由于使动用法的衰微,句法上 动补结构才大量产生,例如:

2.2.2形容词的意动用法

甘其食,美其服,安其居,乐其俗(《老 子》八十章) 渔人甚异之。(陶潜《桃花源记》)

2.2.3名词的意动用法

言夫人而不以氏姓,非夫人也。立妾之辞也。 非正也。夫人之,我可以不夫人之乎? (谷梁传•僖公八年) 孟尝君客我。(战国策•冯谖客孟尝君) 友风而子雨。(荀子•风赋)

2.1.6使动用法在现代汉语的存留

有些动词或者形容词本来不携带宾语,但 是为了语言的整齐美观,也逐步发展出有 使动意义的用法,比如:端正、清洁 端正态度 清洁城市

2.2意动用法

2.2.1定义:是指谓词具有“认为(以为) 宾语怎么样”的意思。 意动用法只限于形容词和名词,动词没有 意动用法。

人有相羊祜父墓,后应出受命君。祜恶其言,遂 掘断墓后,以坏其势。(世说新语·术解)

动补式合成词的形成,也是如此。比如: 申明,只有消失了“申而明之”这样的说 法,它才成为一个合成词。

2.1.3动词的使动用法

及物动词携带宾语,但是该动作不是主语实 施,而是宾语代表的人物实施。 不及物动词携带宾语,宾语是动作施事者。

例如: 1、工师得大木,则王喜;„„匠人斫而小之,则王 怒。(孟子·梁惠王下) 2、孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。(孟 子·尽心上) 例1匠人砍削木料,使木料变小,是客观结果,因此 这里是形容词“小”的使动用法。例2“小 鲁”“小天下”是孔子“认为鲁小”“认为天下 小”,是登上高山后的主观感觉,因此句子的两 个“小”都是形容词的意动用法。

2.1.4形容词的使动用法

今媪(aǒ)尊长安君之位。(战国策•赵策四) 必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏 其身。(孟子•告子下)—— “苦、劳、 空乏”,这里用如使动。 是以君子远庖厨也。(孟子•梁惠王上)

2.1.5名词的使动用法

吾见申叔,夫子所谓生死而肉骨也。(左传• 襄公二十二年) 齐威王欲将孙膑。(史记•孙子列传 ) 筑室百堵,西南其户。(诗•小雅•斯干)

2.1.3.1及物动词的使动用法

欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷也。 (孟子•梁惠王上) 晋侯饮赵盾酒。(左传•宣公二年) 饮,专意为使动用法所造的词,区别一般 动词。如:饮水的饮。

2.1.3.2不及物动词的使动用法

焉用亡郑以陪邻?(左传•僖公三十 年)—— “亡郑”就是使郑灭亡,使邻 国增加土地?陪:本义:重叠的土堆。引 申为:增加,增益。 晋人归楚公子谷臣,与连尹襄老之尸于楚, 以求知罃。(左传•成公三年)晋楚邲之 战中(公元前597年),晋知罃被俘,晋 却擒获了谷臣,射死了襄老。

1古代汉语宾语与动词的关系

(1)受事宾语: 武王伐纣。 君灭族不久矣。(被灭族) (2)关系宾语 死国可乎?(为动用法) 君三泣臣矣。(对动) 囊图书。(处置) 饭稻羹鱼。(工具) 宋百牢我。(间接宾语)

古代汉语宾语与动词的关系

父曰:“履我。”(替宾语做某事) 诸侯归晋之德只。(原因) 名巨太山。(比较) 名尊地广以至王。(程度) 死长安即葬长安。(处所) 斗秦赵。(使动用法) (3)施事宾语 安国君爱幸华阳夫人。

《古代汉语通论》 语法

教学安排:15学时 教学内容:1词类活用;2宾语前置;3判断句式;4被动 句式;5副词;6代词;7介词连词等。 学习目标:

了解常见的词类活用类型及活用的条件;了解汉语语序的 相关研究;了解汉语判断句式、被动句式的研究状况;了 解古代汉语副词、代词的分类。 掌握词类活用定义;意动用法、使动用法的区别。 掌握宾语前置、判断句式、被动句式的主要类型,汉语副 词、代词古今重要差异。掌握“者”字结构和“所”字结 构的区别。 掌握重要的汉语虚词。

(4)主题宾语 孔子登太山而小天下。(意动用法) 卿自君我,我自卿卿。(称谓) (5)其他宾语 北冥有鱼。(存在) 彼是女子。(判断) 白雪若卷浪。(比喻) 行十日十夜而至于郢。(时间)

2特殊动宾关系:

使动用法 意动用法 为动用法

2.1使动用法

2.1.1定义:使动用法,指主语所代表的人物 并不实施动词所表示的动作,而是使宾语 所代表的人或事物实施这个动作,例如 《左传•隐公元年》:“庄公寤生,惊姜 氏。”

2.3使动用法与意动用法的区别

(1)两者都是古代汉语中一种特殊的动宾关 系。 (2)两者的适用范围不同,使动用法适用于 动词、形容词、名词,而意动用法适用于 形容词、名词。 (3)两者的语法意义不同,使动是“使宾语 怎么样”,是客观的结果,而意动则是 “认为宾语怎么样”或“把宾语当作什 么”。多是主观的看法或意念。