2018高考高中生物学史上课讲义

2018版高考生物(人教版全国通用)大一轮复习讲义第七单元 生物的变异、育种和进化 第25讲

[考纲要求] 1.现代生物进化理论的主要内容(Ⅱ)。

2.生物进化与生物多样性的形成(Ⅱ)。

考点现代生物进化理论1.拉马克的进化学说(1)内容:用进废退和获得性遗传是生物进化的原因,生物是由低等到高等逐渐进化的。

(2)意义:否定了神创论和物种不变论。

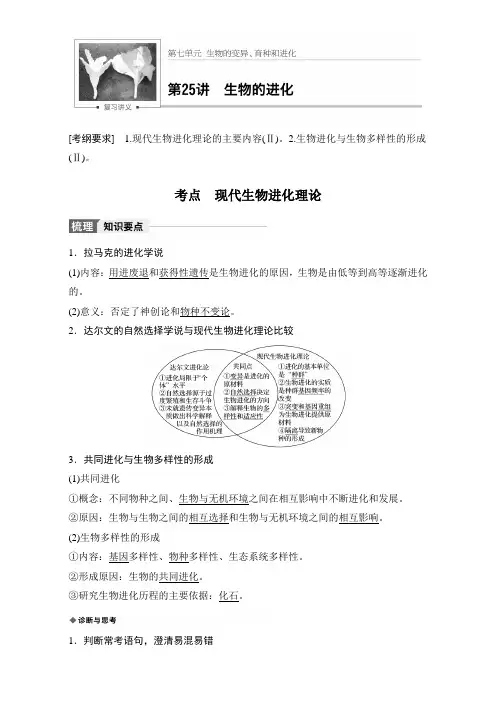

2.达尔文的自然选择学说与现代生物进化理论比较3.共同进化与生物多样性的形成(1)共同进化①概念:不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展。

②原因:生物与生物之间的相互选择和生物与无机环境之间的相互影响。

(2)生物多样性的形成①内容:基因多样性、物种多样性、生态系统多样性。

②形成原因:生物的共同进化。

③研究生物进化历程的主要依据:化石。

1.判断常考语句,澄清易混易错(1)生物进化的方向与基因突变的方向一致(×)(2)生物进化过程的实质在于有利变异的保存(×)(3)突变可以改变生物进化的方向(×)(4)交配后能产生后代的一定是同一物种(×)(5)共同进化都是通过物种之间的生存斗争实现的(×)(6)某种抗生素被长期使用,药效下降,是由于病原体接触药物后,产生对药物有抗性的变异(×)2.分析命题热图,明确答题要点如图表示某物种进化的基本过程,请分析:(1)图中X、Y、Z分别指什么?提示图中X、Y、Z分别表示的是突变和基因重组、自然选择及隔离。

(2)与原种相比,图中“新种”产生是否一定经历过地理隔离?提示不一定。

1. 种群和物种的比较2.地理隔离与生殖隔离知识拓展 生殖隔离的常见类型生殖隔离⎩⎨⎧不能交配⎩⎨⎧⎭⎬⎫季节隔离不亲和性(受精前隔离)能交配⎩⎨⎧⎭⎬⎫杂种不活杂种不育(受精后隔离)3.“列表法”比较物种形成与生物进化的不同4.“图解法”把握物种形成的两种典型模式 (1)渐变式——经长期地理隔离产生(2)骤变式——主要是通过染色体变异的方式形成新物种,一旦出现可以很快形成生殖隔离。

2018年高考生物专题复习讲义

“规律方法专题化”系列第1讲有机物及组成元素的相互推断方法①有机化合物必含元素及特征元素②推测某一结构(或物质)的元素组成的方法首先分析该结构或物质的组成成分,再推测其元素组成。

如:细胞膜→蛋白质+糖类+磷脂→C、H、O、N、P;染色体→蛋白质+DNA→C、H、O、N、P;核糖体→蛋白质+RNA→C、H、O、N、P;病毒→蛋白质+核酸→C、H、O、N、P。

第2讲巧用模型分析物质穿膜层数物质穿膜运输问题是学生解题的难点之一,其原因有两个方面,首先是学生对题目涉及的生物体局部结构不清楚,无从着手,其次是对物质是跨膜还是非跨膜(即膜融合)进出细胞,不能作出正确判断。

另外学生缺乏空间想象能力,不会将生物体局部结构进行放大,并利用图示表示出来。

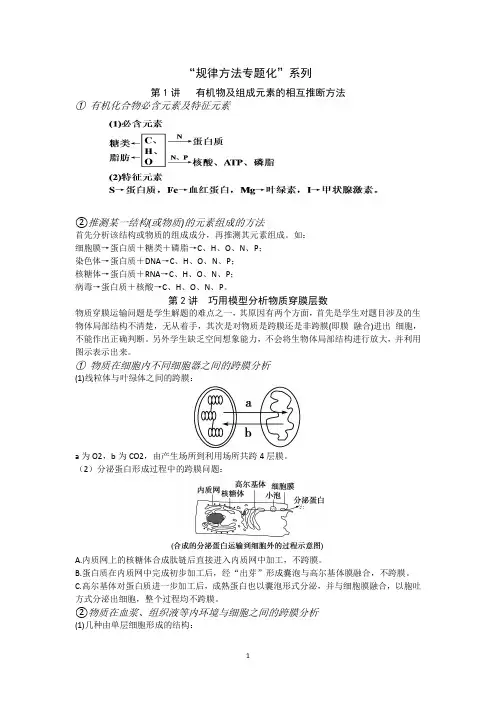

①物质在细胞内不同细胞器之间的跨膜分析(1)线粒体与叶绿体之间的跨膜:a为O2,b为CO2,由产生场所到利用场所共跨4层膜。

(2)分泌蛋白形成过程中的跨膜问题:A.内质网上的核糖体合成肽链后直接进入内质网中加工,不跨膜。

B.蛋白质在内质网中完成初步加工后,经“出芽”形成囊泡与高尔基体膜融合,不跨膜。

C.高尔基体对蛋白质进一步加工后,成熟蛋白也以囊泡形式分泌,并与细胞膜融合,以胞吐方式分泌出细胞,整个过程均不跨膜。

②物质在血浆、组织液等内环境与细胞之间的跨膜分析(1)几种由单层细胞形成的结构:人体中有很多由单层细胞构成的管状或泡状结构,如毛细血管、毛细淋巴管、小肠绒毛、肺泡、肾小球和肾小管等,这些非常薄的结构有利于物质交换,物质透过这些管壁或泡壁时,要经过两层细胞膜。

(2)物质由血浆进入组织液的跨膜:葡萄糖、氧气等物质从血浆进入组织液,经过组织处的毛细血管,至少要跨毛细血管壁(一层上皮细胞,共2层细胞膜)。

(3)物质由组织液进入细胞的跨膜:物质由组织液进入细胞的跨膜,要分析该物质具体在细胞中被利用的场所,然后计算出跨膜层数。

如上图葡萄糖利用的场所是细胞质基质,因此组织液中的葡萄糖只跨1层膜,进入细胞质基质即被利用。

高考生物课件-2018届高考生物第一轮课时考点复习课件3 最新

(3)核糖体附着在高尔基体上。 (2011· 高考广东卷)( )

(4)能产生 ATP 的场所只有线粒体和叶绿体。(

)

(5) 性激素主要是由内质网上的核糖体合成。 (2014· 高考江苏 卷)( ) (6)内质网既参与物质合成,也参与物质运输。(2014· 高考江苏 卷)( ) (7)酵母菌在高尔基体中合成膜蛋白。 (2015· 高考北京卷)( )

(2)(×)

(3)(×)

(4)(×)

(5)(×)

(6)(√)

(9)(×)

(10)(√)

题组二

细胞器形态、结构与功能的判别

1. (2016· 朝阳二模)如图分别为两种细胞器的部分结构示意图, 其中分析错误的是( )

A. 图 a 表示线粒体, [H] 与氧结合形成水发生在有折叠的膜上 B.图 b 表示叶绿体,直接参与光合作用的膜上有色素的分布 C. 两图所示意的结构与 ATP 形成有关的酶都在内膜和基质中 D.两图代表的细胞器都与能量转换有关并可共存于一个细胞

[ 深度思考] 多角度比较各种细胞器。

提示: 按分布 植物特有的细胞器 叶绿体、液泡 动物和低等植物特 有的细胞器 含 DNA 的细胞器 中心体线粒 体、叶绿体

按

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

含 RNA 的细胞器

核糖体、线粒体、叶绿 体

成 含色素的细胞器能产生 叶绿体、液泡线粒体、 分 ATP 的细胞器 叶绿体

与有丝分裂有关的细胞 核糖体、线粒体、高尔 器 基体、中心体

A.若 b 表示两层膜结构,则 a、c 肯定是叶绿体和线粒体 B.若 b 表示细胞器中含有的核酸,则 a、c 肯定是叶绿体和线 粒体 C.若 b 表示产生水分子的生理过程,则 a、c 不可能是细胞核 和高尔基体 D.若 b 表示磷脂,则 a、c 肯定不是核糖体和中心体

2018年高考生物复习讲座(共47张PPT)

如何将重组DNA 导入乙的细胞

方法的选择决定于细胞类型

如何筛选导入成功的细胞 如何检验目的基因是否 整合到染色体DNA上

依托标记基因

基因探针DNA分子杂交

如何检验是否转录成mRNA 如何检验是否翻译成蛋白质 个体水平如何检测

基因探针分子杂交 抗体抗原抗体杂交

分 子 水 平 的 检 测

二、反思我们的教学过程是否给学生 创设了良好的学习情境。

什么是基因工程? 甲种生物好的性状在乙种生物体内表现 性状是由谁控制?基因

转录、翻译 性状 导入

甲的性状如何在乙中表现 如何得到甲的基因

获取

甲的基因 目的基因

乙的细胞

如何让乙的每一个 细胞都有甲的基因

培养过程中如何 保证基因不丢失

导入乙的 一个细胞

植物组织培养 乙种生物体

甲的基因的能够随着细胞 分裂不断地复制

组织器官和系统的参与

例3.关于植物细胞工程实际应用的复习

植物繁殖的新途径 新在何处? 无性繁殖

依据用途

微型繁殖 作物脱毒 人工种子

作物新品种的培育 相对谁为新? 可遗传的变异

植物组织培养 过程中能发生 的变异是

基因突变 基因重组 染色体变异

单倍体的应用 —单倍体育种

基因突变

染色体变异

突变体的应用 —人工诱变育种

例:假如某种伴X遗传病发病率调查中, 发现男子患病几率为7%,则女子患病的几 率为? 伴X遗传病的发病率调查为何只调查男子? b的频率为7% X 假如此病为隐性病 则女子患病的几率为(7%)2,一定小于男 子的7%即男子的患病几率大于女子 B的频率为7% X 假如此病为显性病 则女子正常的几率为(93%)2,患病的几率 为1-(93%)2,一定大男子的7%(1-93%) 即男子的患病几率小于女子

2018版高考生物(人教版全国通用)大一轮复习讲义(课件)第四单元 细胞的生命历程 第13讲

n

n n→0 0 0 0

4. 减数分裂 过程中的

相关曲线

图与柱形 图

特别提醒

(1)甲为性原细胞;乙为初级性母细胞;丙、丁为次

级性母细胞;戊为性细胞。 (2)染色体数目减半发生在减Ⅰ末期,是由同源染色体分开平均

进入两个子细胞造成的,减数第二次分裂时染色体数变化为

n→2n→n,没有减半。 (3)减Ⅱ后期染色体数、DNA数都与正常体细胞相同,不同的是 没有同源染色体。 (4)染色体/DNA变化规律及原因

(2) 精子的形成过 程

着丝点

着丝点

(3)精子和卵细胞形成过程的异同点(哺乳动物)

比较项 目 场所

精子的形成

睾丸

卵细胞的形成

卵巢

_____

_____

不均等 胚胎期开始,初情

均等分裂 变形

卵母细胞 均等 分裂

不变形 分裂 第一极体 1

分裂

是否变 形

精子

_______

3

1 个精原细胞 →4

配子情况分析(以AaBb为例):

(3) 若是一个性原细胞,则一个卵原细胞仅产生 1 个卵细胞,而 一个精原细胞可产生 4个(2种)精细胞。例如AaBb基因型的个体

甲、乙对应EF段,丙、丁对应CD段。

突破重点难点

1.同源染色体、四分体、联会的概念理解 同 形态和大小 源 染 来源

一般相同(性染色体X、Y或Z、W不同)

色

体 行为

一条来自父方,一条来自母方

减Ⅰ前期可以联会

分析图示,可知: (1)1与2是一对同源染色体,两者构成1个四分体; 3与4是一对同源染色体,两者构成另1个四分体。 (2)1与3是非同源染色体,1与4也是非同源染色体。 (3)a与a′是姐妹染色单体,b与b′是姐妹染色单体,

2018高考生物(酷练版)专题讲义:专题6实验+第3课时

第Ⅲ课时 题型研究——高考分类例析授技巧[编者按] 纵观近几年生物高考实验题型变化,可以发现高考实验命题的趋向,即借助实验方法创设新情境,侧重考查学生的实验思维能力、探究能力,其中实验设计题是一个热点,因此对常见实验题型进行分类,并逐一掌握其应考策略,是高考备考中的重要一环。

这就要求学生能根据已有知识,对实验目的、实验原理、实验器材、实验步骤、实验数据处理的方法及实验现象分析等做到熟练运用。

题型一 “实验目的”题——变量法寻找实验目的1.实验目的的书写与表达实验目的的内容包含研究对象、研究现象(因变量)和作用于对象的因素(自变量),格式为“探究(验证)(自变量)对(因变量)的影响”或“探究(验证)(自变量)与(因变量)的关系”等。

2.实验目的的确认方法(1)根据题目信息,直接写出实验目的。

(2)根据实验装置或实验现象,推断实验目的。

此类试题首先应确定实验的自变量和因变量,再寻找自变量和因变量之间的关系,此即实验的目的。

如:下图表示3株脱淀粉(经充分“饥饿”处理)的长势相同的同种植株放在透光的不同钟罩内。

其实验目的推导如下:⎭⎪⎬⎪⎫自变量:CO 2浓度因变量:光合速率⇒实验目的:探究CO 2浓度与光合速率的关系 (3)根据实验步骤反推实验目的。

(4)明确变量确定实验目的。

①实验中的变量包括自变量、因变量和无关变量。

自变量是实验中人为改变的量,因自变量的变化而改变的变量就是因变量。

实验中能影响因变量变化的因素还有很多,但不是本实验要研究的内容,即为无关变量。

②通常在确定实验目的时,先根据题目给出的实验设计方案找出实验的自变量及因变量,然后根据自变量和因变量组织语言来描述实验目的。

[考法示例]1.某研究小组用3个40 W 的白色灯管做光源,通过遮光处理(外罩透光良好的红色、黄色塑料薄膜)让其中两个分别只发出红光和黄光,设置不同CO 2浓度,处理试管苗(其他条件相同)。

培养一段时间后,测定试管苗的净光合速率,结果如图。

2018版高考生物全国通用大一轮复习讲义教师版文档第五

[考纲要求] 1.基因的自由组合定律(Ⅱ)。

2.孟德尔遗传实验的科学方法(Ⅱ)。

考点自由组合定律的发现1.自由组合现象的解释即“假说—演绎”过程2.自由组合定律3.孟德尔获得成功的原因1.判断常考语句,澄清易混易错(1)F1(基因型为YyRr)产生基因型YR的卵细胞和基因型YR的精子数量之比为1∶1(×)(2)基因自由组合定律是指F1产生的4种类型的精子和卵细胞可以自由组合(×)(3)基因型为AaBb的植株自交,得到的后代中表现型与亲本不相同的概率为9/16(×)(4)自由组合定律的实质是等位基因分离的同时,非等位基因自由组合(×)(5)基因型相同的生物,表现型一定相同;基因型不同的生物,表现型也不会相同(×)2.分析命题热图,明确答题要点观察甲、乙两图,请分析:(1)甲图表示基因在染色体上的分布情况,其中哪组不遵循基因的自由组合定律?为什么?提示Aa与Dd和BB与Cc分别位于同一对同源染色体上,不遵循该定律。

只有位于非同源染色体上的非等位基因之间,其遗传时才遵循自由组合定律。

(2)乙图中哪些过程可以发生基因重组?为什么?提示④⑤。

基因重组发生于产生配子的减数第一次分裂过程中,而且是非同源染色体上的非等位基因之间的重组,故①~⑥过程中仅④、⑤过程发生基因重组,图①、②过程仅发生了等位基因分离,未发生基因重组。

1.F2出现9∶3∶3∶1的4个条件(1)所研究的每一对相对性状只受一对等位基因控制,而且等位基因要完全显性。

(2)不同类型的雌、雄配子都能发育良好,且受精的机会均等。

(3)所有后代都应处于比较一致的环境中,而且存活率相同。

(4)供实验的群体要足够大,个体数量要足够多。

2.理解重组类型的内涵及常见错误(1)明确重组类型的含义:重组类型是指F2中表现型与亲本不同的个体,而不是基因型与亲本不同的个体。

(2)含两对相对性状的纯合亲本杂交,F2中重组类型所占比例并不都是6 16。

《步步高》2018高考生物(全国通用)大二轮文档讲义:专题8生物的变异、育种与进化

[重温考纲] 1.基因重组及其意义(Ⅱ)。

2.基因突变的特征和原因(Ⅱ)。

3.染色体结构变异和数目变异(Ⅱ)。

4.生物变异在育种上的应用(Ⅱ)。

5.转基因食品的安全(Ⅰ)。

6.现代生物进化理论的主要内容(Ⅱ)。

7.生物进化与生物多样性的形成(Ⅱ)。

核心考点1生物的变异1.理清变异的种类(1)关于“互换”问题①同源染色体上非姐妹染色单体之间的交叉互换:属于基因重组。

②非同源染色体之间的互换:属于染色体结构变异中的易位。

(2)关于“缺失”问题①DNA分子上若干“基因”的缺失:属于染色体结构变异。

②基因内部若干“碱基对”的缺失:属于基因突变。

(3)关于变异的水平问题①分子水平:基因突变、基因重组属于分子水平的变异,在光学显微镜下观察不到。

②细胞水平:染色体变异是细胞水平的变异,在光学显微镜下可以观察到。

提醒(1)基因突变对性状的影响①替换:除非终止密码提前出现,否则只改变1个氨基酸或不改变。

②增添:插入位置前不影响,影响插入后的序列,以3个或3的倍数个碱基为单位的增添影响较小。

③缺失:缺失位置前不影响,影响缺失后的序列,以3个或3的倍数个碱基为单位的缺失影响较小。

(2)可遗传变异对基因种类和基因数量的影响①基因突变——改变基因的种类(基因结构改变,成为新基因),不改变基因的数量。

②基因重组——不改变基因的种类和数量,但改变基因间的组合方式,即改变基因型。

③染色体变异——改变基因的数量或排列顺序。

2.“两看”法界定二倍体、多倍体、单倍体设计1围绕变异的种类考查理解能力1.(2017·全国Ⅲ,6)下列有关基因型、性状和环境的叙述,错误的是()A.两个个体的身高不相同,二者的基因型可能相同,也可能不相同B.某植物的绿色幼苗在黑暗中变成黄色,这种变化是由环境造成的C.O型血夫妇的子代都是O型血,说明该性状是由遗传因素决定的D.高茎豌豆的子代出现高茎和矮茎,说明该相对性状是由环境决定的答案 D解析表现型是具有特定基因型的个体所表现出的性状,是由基因型和环境共同决定的,所以两个个体的身高不相同,二者的基因型可能相同,也可能不相同,A正确;叶绿素的合成需要光照,某植物的绿色幼苗在黑暗中变成黄色,说明这种变化是由环境造成的,B正确;O型血夫妇的基因型为ii,其子代都是O型血(ii),说明该性状是由遗传因素决定的,C正确;高茎豌豆的子代出现高茎和矮茎,说明该高茎豌豆是杂合子,自交后代出现性状分离,不能说明该相对性状是由环境决定的,D错误。

2018版高考(全国)生物大一轮复习讲义2018版高考(全国)生物大一轮复习讲义:第十三单元 生物技术实践 第

第47讲 微生物的培养与应用1.微生物的分离和培养2.某种微生物数量的测定3.培养基对微生物的选择作用 4.利用微生物发酵来生产特定的产物以及微生物在其他方面的应用培养基及微生物的纯化培养技术1.培养基(1)概念:人们按照微生物对营养物质的不同需求,配制出供其生长繁殖的营养基质。

(2)营养组成:一般都含有水、碳源、氮源和无机盐。

此外,还需要满足微生物生长对pH 、氧气以及特殊营养物质的要求。

(3)分类⎩⎨⎧固体培养基:含凝固剂液体培养基:不含凝固剂2.无菌技术的主要方法及适用对象连一连]3.制备牛肉膏蛋白胨固体培养基(1)计算⎩⎨⎧依据:配方比例计算:配制一定体积的培养基时,各种成分的 用量(2)称量⎩⎨⎧牛肉膏要放在称量纸上称量牛肉膏和蛋白胨都易吸潮,称取时动作要迅 速,称取后及时盖上瓶盖(3)溶化⎩⎪⎨⎪⎧牛肉膏连同称量纸一同放入烧杯加入少量水,加热牛肉膏溶化后取出称量纸加入称量好的蛋白胨和氯化钠,搅拌加入琼脂,加热使其熔化,并不断搅拌补加蒸馏水定容(4)灭菌⎩⎨⎧灭菌前:调节pH方法:高压蒸汽灭菌法。

压力为100 kPa ,温 度为121 ℃,灭菌时间为15~30 min(5)倒平板⎩⎨⎧倒平板应在酒精灯火焰附近甲、乙、丙中的灭菌方法是灼烧灭菌丁中的操作需要等待平板冷却凝固后 才能进行4.纯化大肠杆菌(1)原理:在培养基上将细菌稀释或分散成单个细胞,使其长成单个的菌落,这个菌落就是纯化的细菌菌落。

(2)主要方法:图甲可表示用平板划线法接种获得的平板;图乙可表示用稀释涂布平板法接种获得的平板。

(3)纯化原理:图甲菌体的分散是通过一系列的连续划线操作实现的;图乙菌体的分散是通过图丙梯度稀释和图丁涂布平板操作实现的。

5.菌种的保存方法(1)对于频繁使用的菌种,可以采用临时保藏的方法。

(2)对于需要长期保存的菌种,可以采用甘油管藏的方法。

1.培养基的配制原则(1)目的要明确:配制时应根据微生物的种类、培养目的等确定配制的培养基种类。

2018版高考生物(人教版全国通用)大一轮复习讲义(教师版)第一单元 细胞的概述及其分子组成 第2讲

[考纲要求] 1.水和无机盐的作用(Ⅰ)。

2.实验:检测生物组织中还原糖、脂肪和蛋白质。

考点一细胞中的元素和化合物的分类1.细胞中的元素(1)元素的来源、分类和存在形式(2)生物界和非生物界在元素种类和含量上的关系2.细胞中的化合物1.判断常考语句,澄清易混易错(1)Ca、Mg、Fe、Mn、Cu是组成细胞的微量元素(×)(2)细胞中的一种元素的作用能被其他元素替代(×)(3)细胞中的微量元素因含量极少而不如大量元素重要(×)(4)因为C是细胞干重中最多的元素,所以其是最基本的元素(×)(5)在占干重百分比中,因为脂质中脂肪是储能物质,所以脂质最多(×)2.分析命题热图,明确答题要点如图1是细胞中化合物含量的扇形图,图2是有活性的细胞中元素含量的柱形图,请分析:(1)若图1表示细胞鲜重,则A、B化合物依次是水、蛋白质。

(2)若图2表示组成人体细胞的元素含量,则a、b、c依次是O、C、H。

(3)若图1表示细胞完全脱水后的化合物含量,则A化合物具有多样性,其必含的元素是C、H、O、N。

(4)生物界和非生物界既然在元素组成上具有统一性,那么为什么会出现元素含量的差异性?提示因为组成细胞的元素是细胞有选择地从无机自然界中吸收获得。

(5)请给不同状态的细胞(鲜重、干重)前四种元素的含量排序,并尝试分析两种状态下O元素排序差异的原因。

提示细胞鲜重时元素含量:O>C>H>N。

细胞干重时元素含量:C>O>N>H。

鲜重中水是细胞中含量最多的化合物,而水分子中O的含量远大于H,因此组成生物体的元素中,O元素占细胞鲜重百分比最多。

命题点一分析细胞中元素含量、种类及作用1.我们如何找到回家的路?荣获2014年诺贝尔生理学或医学奖的三位科学家发现大脑里的神经细胞——“位置细胞”和“网格细胞”起到了重要作用。

下列叙述中正确的是()A.“位置细胞”鲜重中质量百分比最高的元素是CB.“网格细胞”干重中质量百分比最高的元素是OC.上述两种细胞鲜重中原子数量最多的元素均是HD.P和S分别是“位置细胞”中的大量元素和微量元素答案 C解析“位置细胞”鲜重中质量百分比最高的元素是O,A错误;“网格细胞”干重中质量百分比最高的元素是C,B错误;上述两种细胞鲜重中原子数量最多的元素均是H,C正确;P和S均属于大量元素,D错误。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

高中阶段主要生物家及有关发现

一、细胞学说

2.细胞学说(建立者只要是两位德国科学家施莱登和施旺)

内容:①细胞是一个有机体,一切动植物都是由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物构成。

②细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞的共同组成的整

体的生命起作用。

③新细胞可以从老细胞中产生。

(后被魏尔肖修正为“细胞通过分裂产生新细胞”)意义:揭示细胞统一性和生物体结构的统一性

二、生物膜结构

四、光合作用

1.海尔蒙特栽种的柳树质量增加的原因

栽种在桶里的小柳树,在生长过程中能和从土壤中吸收的水和从空气中吸收的二氧化碳在光照条件下合成为有机物,即进行光合作用。

当它处在生长过程中时,同化作用大于异化作用,即有机物的合成量大于有机物的分解量,外在表现为重量的增加。

其重量的增加,主要是来自空气中的二氧化碳。

2.普利斯特利和英格豪斯实验对比,说明了植物在光照下才能放出氧气。

3.萨克斯实验前的“饥饿”处理是为了消耗掉绿叶中原有的营养物质。

4.恩吉尔曼实验分析

(1)实验设计巧妙之处

①实验材料选择水绵和好氧细菌:水绵的叶绿体呈螺旋式带状,便于观察;用好氧细菌可确定释放氧气多的部位。

②没有空气的黑暗环境:排除了氧气和光的干扰。

③用极细的光束点状投射:叶绿体上可分为光照多和光照少的部位,相当于一组对比实验。

④进行黑暗(局部光照)和曝光对比实验:明确实验结果完全是光照引起的

(2)实验结论

氧气是由叶绿体释放出来的,叶绿体是绿色植物进行光合作用的场所。

5.对于光合作用中反应物中的元素去向,鲁宾、卡门运用同位素标记法证实了光合作用中产生的氧来自参加反应的H2O。

20世纪40年代卡尔文用14CO2供给小球藻,推论出同化二氧化碳的卡尔文循环途径。

以生成葡萄糖为例,CO2中的氧在C6H12O6和H2O中出现。

六、现代生物进化理论

1.拉马克的进化学说

(1)正确观点:生物来源:地球上的所有生物都不是神造的,而是由更古老的生物进化来的。

进化顺序:生物是由低等到高等逐渐进化的。

(2)错误观点:用进废退、获得性遗传

2.达尔文的自然选择学说:过度繁殖、生存斗争、遗传和变异、适者生存

七、稳态调节

九、植物生长素的发现

附录:

1.18世纪,法国化学家拉瓦锡发现物质燃烧需要氧气,并且把呼吸作用比作碳和氢的“缓慢燃烧过程”。

2.目前为大家普遍接受的两种关于细胞衰老的学说:

①自由基学说

我们通常把异常活泼的带电分子或基团称为自由基。

自由基含有未配对电子,表现出高度的反应活泼性。

在生命活动中,细胞不断进行各种氧化反应,在这些反应中很容易产生自由基。

此外,辐射以及有害物质入侵也会刺激细胞产生自由基。

例如,水在电离辐射下便会产生自由基。

自由基产生后,即攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子。

最为严重的是,当自由基攻击生物膜的组成成分磷脂分子时,产物同样是自由基。

这些新产生的自由基又会去攻击别的分子,由此引发雪崩式的反应,对生物膜损伤比较大。

此外,自由基还会攻击DNA,可能引起基因突变;攻击蛋白质,使蛋白质活性下降,致使细胞衰老。

②端粒学说

每条染色体的两端都有一段特殊序列的DNA,称为端粒。

端粒DNA序列在每次细胞分裂后会缩短一截。

随着细胞分裂次数的增加,截短的部分会逐渐向内延伸。

在端粒DNA序列被“截”短后,端粒内侧的正常基因的DNA序列就会受到损伤,结果使细胞活动渐趋异常。

3.1958年,美国科学家斯图尔德取胡萝卜韧皮细胞,加入含有植物激素、无机盐的糖类等物质的培养液中培养,最终长成了新的植株,表明高度分化的植物细胞仍然具有发育成完整植株的能力——细胞的全能性。