小石潭记比较阅读中考试题精选

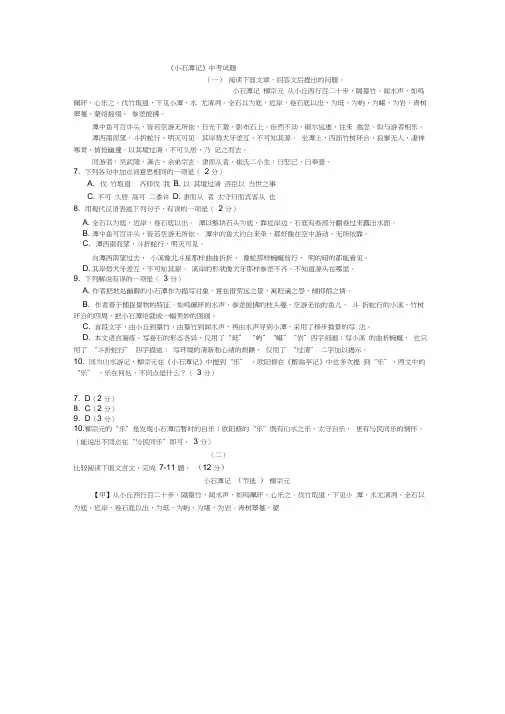

《小石潭记》中考试题

《小石潭记》中考试题(一)阅读下面文章,回答文后提出的问题。

小石潭记柳宗元从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。

佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽。

似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。

隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。

7. 下列各句中加点词意思相同的一项是(2 分)A. 伐.竹取道齐师伐.我B. 以.其境过清咨臣以.当世之事C. 不可.久居高可.二黍许D. 隶而从.者太守归而宾客从.也8. 用现代汉语表述下列句子,有误的一项是(2 分)A. 全石以为底,近岸,卷石底以出。

潭以整块石头为底,靠近岸边,石底有些部分翻卷过来露出水面。

B. 潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

潭中的鱼大约白来条,都好像在空中游动,无所依靠。

C. 潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

向潭西南望过去,小溪像北斗星那样曲曲折折,像蛇那样蜿蜒前行,明的暗的都能看见。

D. 其岸势犬牙差互,不可知其源。

溪岸的形状像犬牙那样参差不齐,不知道源头在哪里。

9. 下列解说有误的一项是(3 分)A. 作者把地处幽僻的小石潭作为描写对象,意在借荒远之景,寓贬谪之怨,倾抑郁之情。

B. 作者善于捕捉景物的特征。

如鸣佩环的水声、参差披拂的枝头蔓、空游无依的鱼儿、斗折蛇行的小溪、竹树环合的四周,把小石潭绘就成一幅美妙的图画。

C. 首段文字,由小丘到篁竹,由篁竹到闻水声,再由水声寻到小潭,采用了移步换景的写法。

D. 本文语言凝练。

写卷石的形态各异,仅用了“坻” “屿”“嵁”“岩”四字刻画;写小溪的曲折蜿蜒,也只用了“斗折蛇行” 四字描述;写环境的清新和心绪的烦躁,仅用了“过清” 二字加以揭示。

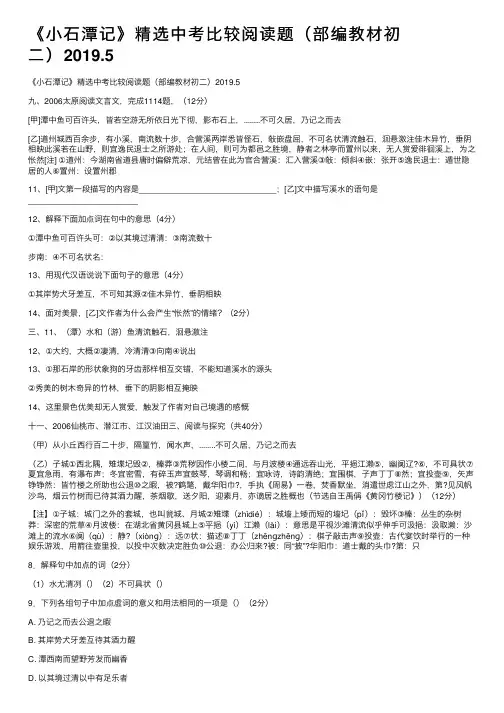

《小石潭记》精选中考比较阅读题(部编教材初二)2019.5

《⼩⽯潭记》精选中考⽐较阅读题(部编教材初⼆)2019.5《⼩⽯潭记》精选中考⽐较阅读题(部编教材初⼆)2019.5九、2006太原阅读⽂⾔⽂,完成1114题,(12分)[甲]潭中鱼可百许头,皆若空游⽆所依⽇光下彻,影布⽯上,........不可久居,乃记之⽽去[⼄]道州城西百余步,有⼩溪,南流数⼗步,合营溪两岸悉皆怪⽯,敧嵌盘屈,不可名状清流触⽯,洄悬激注佳⽊异⽵,垂阴相映此溪若在⼭野,则宜逸民退⼠之所游处;在⼈间,则可为都⾢之胜境,静者之林亭⽽置州以来,⽆⼈赏爱徘徊溪上,为之怅然[注] ①道州:今湖南省道县唐时偏僻荒凉,元结曾在此为官合营溪:汇⼊营溪③敧:倾斜④嵌:张开⑤逸民退⼠:遁世隐居的⼈⑥置州:设置州郡11、[甲]⽂第⼀段描写的内容是______________________________;[⼄]⽂中描写溪⽔的语句是________________________12、解释下⾯加点词在句中的意思(4分)①潭中鱼可百许头可:②以其境过清清:③南流数⼗步南:④不可名状名:13、⽤现代汉语说说下⾯句⼦的意思(4分)①其岸势⽝⽛差互,不可知其源②佳⽊异⽵,垂阴相映14、⾯对美景,[⼄]⽂作者为什么会产⽣“怅然”的情绪?(2分)三、11、(潭)⽔和(游)鱼清流触⽯,洄悬激注12、①⼤约,⼤概②凄清,冷清清③向南④说出13、①那⽯岸的形状象狗的⽛齿那样相互交错,不能知道溪⽔的源头②秀美的树⽊奇异的⽵林,垂下的阴影相互掩映14、这⾥景⾊优美却⽆⼈赏爱,触发了作者对⾃⼰境遇的感慨⼗⼀、2006仙桃市、潜江市、江汉油⽥三、阅读与探究(共40分)(甲)从⼩丘西⾏百⼆⼗步,隔篁⽵,闻⽔声,........不可久居,乃记之⽽去(⼄)⼦城①西北隅,雉堞圮毁②,榛莽③荒秽因作⼩楼⼆间,与⽉波楼④通远吞⼭光,平挹江濑⑤,幽阒辽?⑥,不可具状⑦夏宜急⾬,有瀑布声;冬宜密雪,有碎⽟声宜⿎琴,琴调和畅;宜咏诗,诗韵清绝;宜围棋,⼦声丁丁⑧然;宜投壶⑨,⽮声铮铮然:皆⽵楼之所助也公退⑩之暇,被?鹤氅,戴华阳⼱?,⼿执《周易》⼀卷,焚⾹默坐,消遣世虑江⼭之外,第?见风帆沙鸟,烟云⽵树⽽已待其酒⼒醒,茶烟歇,送⼣阳,迎素⽉,亦谪居之胜概也(节选⾃王禹偁《黄冈⽵楼记》)(12分)【注】①⼦城:城门之外的套城,也叫瓮城、⽉城②雉堞(zhìdié):城墙上矮⽽短的墙圮(pǐ):毁坏③榛:丛⽣的杂树莽:深密的荒草④⽉波楼:在湖北省黄冈县城上⑤平挹(yì)江濑(lài):意思是平视沙滩清流似乎伸⼿可汲挹:汲取濑:沙滩上的流⽔⑥阒(qù):静?(xiònɡ):远⑦状:描述⑧丁丁(zhēnɡzhēnɡ):棋⼦敲击声⑨投壶:古代宴饮时举⾏的⼀种娱乐游戏,⽤箭往壶⾥投,以投中次数决定胜负⑩公退:办公归来?被:同“披”?华阳⼱:道⼠戴的头⼱?第:只8.解释句中加点的词(2分)(1)⽔尤清冽()(2)不可具状()9.下列各组句⼦中加点虚词的意义和⽤法相同的⼀项是()(2分)A. 乃记之⽽去公退之暇B. 其岸势⽝⽛差互待其酒⼒醒C. 潭西南⽽望野芳发⽽幽⾹D. 以其境过清以中有⾜乐者10.⽤现代汉语翻译下边句⼦(2分)江⼭之外,第见风帆沙鸟,烟云⽵树⽽已11.⽂段理解(6分)(1)甲⽂第⼆段共有三句,其中侧⾯描写潭⽔清澈透明的是第_________句;⼄⽂第⼀段中由远及近写景的对偶句是“______________________________ ”;⼄⽂中暗⽰了作者在政治上的遭遇的⼀个词是“_________________ ”(3分)(2)甲⼄两⽂都表现了作者遭贬后为排解内⼼愤懑⽽寄情⼭⽔的⼼境,请根据两⽂内容,结合作者的⼼境,补写下⾯的对联(3分)见永州⽯潭,乐⼭⽔树⽵,感受凄寒之景;登黄冈⽵楼,宜琴棋诗壶,三、(共40分)(⼀)8.(1)格外(或:特别、尤其)(2)详细(或:全部、⼀⼀)(2分)9.D(2分)10.江流⼭峦之外(或:江流⼭峦的远处),只看到风中的⽩帆,沙滩上的⽔鸟,轻烟淡云,翠⽵绿树⽽已(或:翠⽵绿树罢了)(2分错⼀处扣1分,扣完2分为⽌)11.(1)第⼀空:⼀(或:1)第⼆空:远吞⼭光,平挹江濑第三空:谪(或:谪居)(3分每空1分)(2)⽰例:“消遣世虑之情”、“排解谪居之忧”等(3分酌情评分)⼗⼆、2006天门(正卷) (⼆)⼩⽯潭记(柳宗元)(11分)从⼩丘西⾏百⼆⼗步,隔篁⽵,闻⽔声,.........不可久居,乃记之⽽去.9.解释下列加点的词(2分)(1)潭中鱼可百许头( ) (2)⽃折蛇⾏,明灭可见( ) (3)凄神寒⾻,悄怆幽邃( ) (4)不可久居,乃记之⽽去( )10.下列加点的虚词意义和⽤法相同的⼀项是( )(2分)A.暮寝⽽思之(《邹忌讽齐王纳谏》) 荆国有余地⽽不⾜于民(《公输》)B.前⼈之述备矣(《岳阳楼记》) ⼀望空阔,若脱笼之鹄(《满井游记》)C.举先王之政,以兴利除弊(《答司马谏议书》) 以塞中谏之路(《出师表》)D.其真⽆马邪(《马说》) 操蛇之神闻之,惧其不已也(《愚公移⼭》)11.⽤现代汉语翻译下⾯句⼦(2分)青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂译:12.理解填空(2分)课⽂多⾓度描写景物,其艺术⼿法主要有:①点⾯结合如写⽯:“________________ ”是⾯,“为坻、为屿、为嵁、为岩”是点②远近交错如写潭:“闻⽔声”是远,“下见⼩潭”是近⑧动静结合如写鱼:“影布⽯上”是静,“______________”是动④虚实相⽣如“潭中鱼可百许头”表⾯写_________________,实为写________________________,以实写虚,虚实相应成趣13.选⽂第四段的景物描写⼗分精当,请结合作者的经历谈谈你的理解(3分)(⼆)9.①⼤约(表数⽬不确定)②像蛇⼀样③使……寒④离开(每个词0.5分)10.B11.青葱的树⽊,翠绿的茎蔓,覆盖、缠绕、摇动、连接着,参著不齐,随风飘动(2分)12.①全⽯以为底③俶尔远逝④鱼⽔(每空0.5分)13.这段景物描写既写出了⼩⽯潭环境凄清的特点,也暗⽰作者被贬之后凄苦悲凉的⼼境(3分)⼆⼗、2008年荷泽市⼩⽯潭记【甲】潭中鱼可百许头,皆若空游⽆所依。

中考阅读题小石潭记(精选8篇)

中考阅读题小石潭记〔精选8篇〕篇1:中考阅读题小石潭记中考阅读题小石潭记(江苏省苏州市)阅读《小石潭记》中的两段文字,完成6~9题。

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清洌。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为堪,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆假设空游无所依。

日光下彻,影布石上,怡然不动;俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

6、下面哪一组句子中加点词的意义一样?〔〕(2分)A、潭中鱼可百许头遂许先帝以驱驰(《出师表》)B、全石以为底自以为不如(《邹忌讽齐王纳谏》)C、从小丘西行百二十步小惠未徧,民弗从也(《曹刿论战》) C、皆假设空游无所依貌假设甚戚者(《捕蛇者说》)7、下面哪一个句子中的加点词不属于词类活用现象?〔〕(2分)A、日光下彻B、腰白玉之环(《送东阳马生序》)C、处江湖之远那么忧其君(《岳阳楼记》)D、尉果笞广(《陈涉世家》)8、阅读第一段,说说“伐竹取道”对表现人物心理和小石潭特点的作用。

(2分)9、在节选的`语段中,哪些地方能让你感受到小石潭“水尤清洌”的特点?请结合有关语句作参考答案:6、D7、C8、①说明作者被悦耳水声吸引,产生一探终究的愿望,突出其内心之“乐”;②说明小石潭无路可通、人迹罕至,侧面写出其环境幽僻的特点。

9、写小石潭“全石以为底”,说明水清澈见底;写鱼在水中的情景,如“皆假设空游无所依”等让人感觉不到水的存在,说明了水的清澈透明。

篇2:小石潭记中考阅读题二(一)课内文言文阅读(7分) 予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。

衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千。

此那么岳阳楼之大观也,前人之述备矣。

然那么北通巫峡,南极潇湘,迁客骚人,多会于此。

览物之情,得无异乎?——《岳阳楼记》潭中鱼可百许头,皆假设空游无所依,日光下澈,影布石上,佁然不动;俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

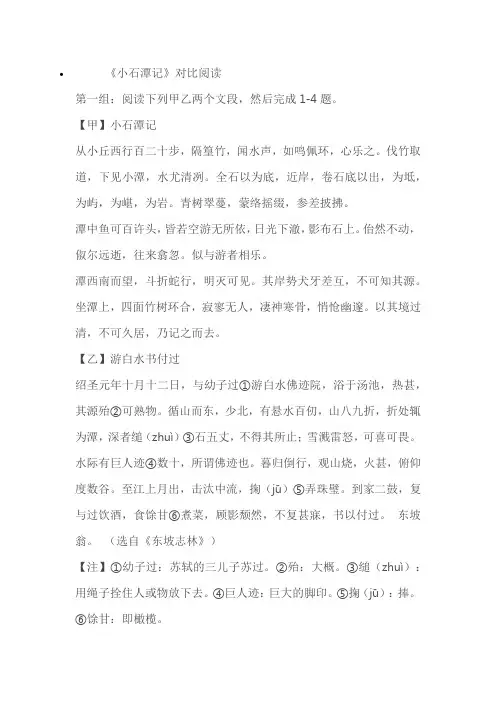

《小石潭记》对比阅读4组(含答案)

•《小石潭记》对比阅读第一组:阅读下列甲乙两个文段,然后完成1-4题。

【甲】小石潭记从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。

佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽。

似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

【乙】游白水书付过绍圣元年十月十二日,与幼子过①游白水佛迹院,浴于汤池,热甚,其源殆②可熟物。

循山而东,少北,有悬水百仞,山八九折,折处辄为潭,深者缒(zhuì)③石五丈,不得其所止;雪溅雷怒,可喜可畏。

水际有巨人迹④数十,所谓佛迹也。

暮归倒行,观山烧,火甚,俯仰度数谷。

至江上月出,击汰中流,掬(jū)⑤弄珠璧。

到家二鼓,复与过饮酒,食馀甘⑥煮菜,顾影颓然,不复甚寐,书以付过。

东坡翁。

(选自《东坡志林》)【注】①幼子过:苏轼的三儿子苏过。

②殆:大概。

③缒(zhuì):用绳子拴住人或物放下去。

④巨人迹:巨大的脚印。

⑤掬(jū):捧。

⑥馀甘:即橄榄。

1、下列加点的字意思或用法相同的一项是()(2分)A、如鸣佩环,心乐之似与游者相乐B、山八九折斗折蛇行C、书以付过以其境过清D、潭中鱼可百许头可喜可畏2、用现代汉语翻译下列句子。

(4分)①其岸势犬牙差互,不可知其源。

答:②水际有巨人迹数十,所谓佛迹也。

答:3、下列对【甲】【乙】两段理解有误的一项是()(3分)A.“闻水声,如鸣佩环,心乐之”写出了水声悦耳和诗人的愉悦心情。

B.“顾影颓然,不复甚寐”的情状刻画,蕴含丰富,作者的山水之乐,身世之悲交织其间。

C.“深者缒石五丈,不得其所止”描绘出了潭水之深;“雪溅雷怒”写出了水急、声响如雷的特点。

D.《小石潭记》是唐朝诗人柳宗元的作品,全名《至小丘西小石潭记》,《游白水书付过》是北宋苏轼的作品,两人都“唐宋八大家”中的一员,除此外还有韩愈、欧阳修、曾巩、杜甫等也是。

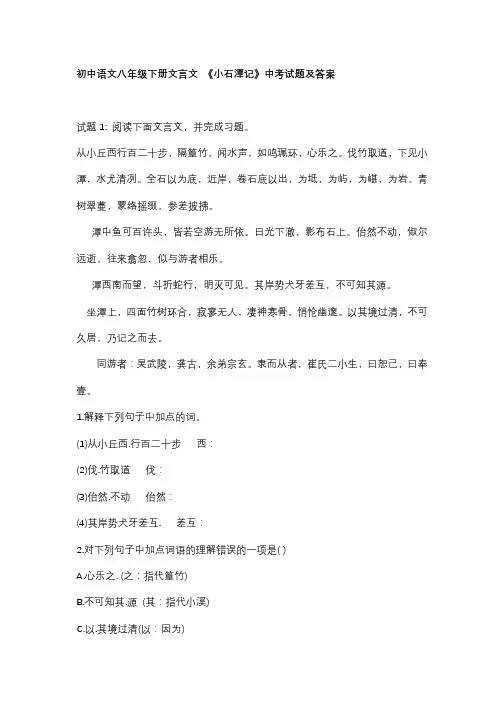

初中语文八年级下册文言文 《小石潭记》中考试题及答案

初中语文八年级下册文言文《小石潭记》中考试题及答案试题1: 阅读下面文言文,并完成习题。

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

日光下澈,影布石上。

佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。

隶而从者,崔氏二小生,曰恕己,曰奉壹。

1.解释下列句子中加点的词。

(1)从小丘西.行百二十步西:(2)伐.竹取道伐:(3)佁然.不动佁然:(4)其岸势犬牙差互. 差互:2.对下列句子中加点词语的理解错误的一项是( )A.心乐之. (之:指代篁竹)B.不可知其.源(其:指代小溪)C.以.其境过清(以:因为)D.乃.记之而去(乃:于是,就)3.下列理解不正确的一项是:A.第二自然段写潭中游鱼的姿态和情趣。

B.第三自然段写小石潭险峻的岸势和源头。

C.第四自然段写潭的四周环境和作者感受。

D.作者感情随景而变,由乐而忧。

4.用现代汉语写出下列句子的意思。

(1)潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

(2)斗折蛇行,明灭可见。

5.文中的“,凄神寒骨,悄怆幽邃”表现了作者怎样的心情?答案:1.(1)向西(2)砍伐(3)呆呆的样子(4)参差不齐2.A(之,语气助词)3. B(险峻的,错,幽静)4.(1)潭中的鱼大约有一百来条,都像在空中游动,什么依靠也没有。

(2)(溪水)像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前行,时隐时现。

5.孤独忧伤(凄凉)试题2: 阅读下面文言文,并完成习题。

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

小石潭记中考题及答案

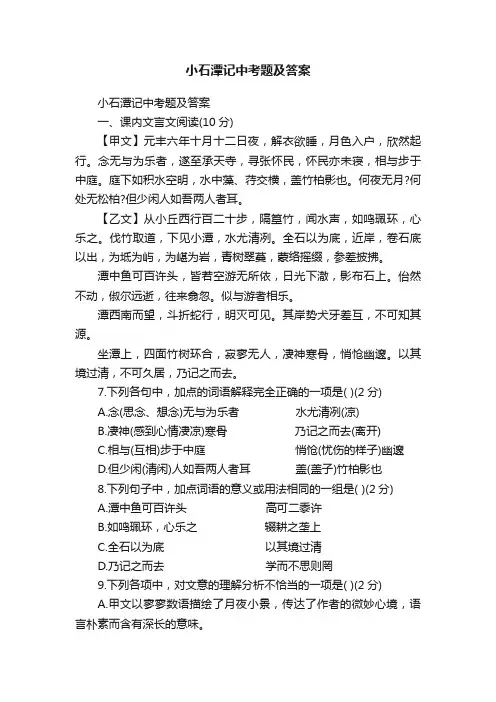

小石潭记中考题及答案小石潭记中考题及答案一、课内文言文阅读(10分)【甲文】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民,怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无松柏?但少闲人如吾两人者耳。

【乙文】从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻为屿,为嵁为岩,青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。

佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽。

似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

7.下列各句中,加点的词语解释完全正确的一项是( )(2分)A.念(思念、想念)无与为乐者水尤清冽(凉)B.凄神(感到心情凄凉)寒骨乃记之而去(离开)C.相与(互相)步于中庭悄怆(忧伤的样子)幽邃D.但少闲(清闲)人如吾两人者耳盖(盖子)竹柏影也8.下列句子中,加点词语的意义或用法相同的一组是( )(2分)A.潭中鱼可百许头高可二黍许B.如鸣珮环,心乐之辍耕之垄上C.全石以为底以其境过清D.乃记之而去学而不思则罔9.下列各项中,对文意的理解分析不恰当的一项是( )(2分)A.甲文以寥寥数语描绘了月夜小景,传达了作者的微妙心境,语言朴素而含有深长的意味。

B.柳宗元贬官后,为排解内心的愤懑之情,不避幽远,伐竹取道,探山访水,写下了乙文。

C.乙文是按照游览的'先后顺序,移步换景,抓住了小石潭的清幽、冷寂的特点来写的。

D.以上甲乙两篇文章都是作者被贬官后所写的借景抒情的文章,因此在文章中所表达的思想感情是完全相同的。

10.把下面两个句子译成现代汉语。

(4分)⑴斗折蛇行,明灭可见。

⑵乃入见。

问:“何以战?”【答案】6.C(“智”应解为“以……为聪明”,即意动用法。

小石潭记中考文言文比较阅读试题

(一)古诗文阅读(9~14小题,共16分)【甲】从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

日光下澈,影布石上,佁然不动;俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。

隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。

——柳宗元《小石潭记》【乙】洽与松泉作四邻,煮茗听雨好留宾。

新桃满径为家业,风月一簾任我吟。

9.解释下列加点词的意思。

(4 分)(1)水尤清冽:()(2)心乐之:()(3)乃记之而去:()(4)煮茗听雨:()10.将下列句子译成现代汉语。

(4分)(1)皆若空游无所依(2)卷石底以出11.用“/”划出下列句子的朗读节奏。

(各划一处)(2分)(1)其岸势犬牙差互(2)煮茗听雨好留宾12.下列选项中与例句句式相同的一项是()(2分)例:见渔人,乃大惊。

A.斗折蛇行,明灭可见。

B.环滁皆山也。

C.孔子云:“何陋之有?” D.天子为动,改容式车。

13.对以上诗文材料赏析有误的一项是()(2分)A.甲文第二段字字写鱼,对水的描写不着一字。

然而其名写鱼,其实写水,运用了侧面描写的手法,描绘出一幅水清鱼欢的优美画面。

B.乙诗的“新桃满径”可以让人联想到“桃李不言,下自成蹊”,点明了作者的身份和职业。

C.甲文“四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃”写出了小石潭环境的凄清、寂寥;乙诗“洽与松泉作四邻”也同样写出了诗人居住环境的清幽、雅致。

D.甲文通过描写小石潭的独特风光,借景抒情,情景交融,含蓄地抒发了作者被贬后依然洒脱自如、无欲无求的思想感情;乙诗借具体的意象,寄托了诗人自命不凡,却怀才不遇的失落之情。

初中语文八年级下学期文言文小石潭记对比阅读练习题(含解析答案)

初中语文八年级下学期文言文小石潭记对比阅读练习题(含解析答案)八年级语文《小石潭记》对比阅读练习题一、选择题1.阅读(甲)(乙)两文,完成下列各题。

(甲)从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,目光下彻,影布石上。

佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(柳宗元《小石潭记》)(乙)雨中上韬光①,雾树相引,风烟披薄,木末飞流,江悬海挂。

稍倦,时踞石而坐,时倚竹而息。

大都山之姿态得树而妍山之骨格得石而苍山之营卫②得水而活,惟韬光道中能全有之。

初到灵隐,求所谓“楼观沧海日,门对浙江潮”者,竟无所有。

至韬光,了了在吾目中矣。

白太傅碑可读,雨中泉可听,恨僧少可语耳。

枕上沸波,终夜不息,视听幽独,喧极反寂。

益信声无哀乐也。

(节选自明代萧士玮《韬光庵小记》)(注释)①韬光:指韬光庵,寺名,在杭州西湖。

②营卫:原指由饮食中吸收的营养物质,这里指精气。

下列加点字意义和用法相同的一项是()A.时踞石而.坐学而.不思则罔B.以.其境过清不以.物喜,不以己悲C.山之.营卫得水而活不可久居,乃记之.而去。

D.其.岸势犬牙差互其.真不知马也【答案】B【详解】本题考查学生对文言虚词的理解能力。

解答时先要大致了解文章内容,弄清句子的意思,根据句意和对文言常用词的掌握来判断字词义。

解释时要注意辨析词义和用法的变化,要熟记课文注释。

文言词语的意义和用法很多,需要结合具体语境来解释。

A表承接/表转折。

故A不合题意。

B连词,因为/连词,因为。

故B符合题意。

C助词,的/代词,它。

故C不合题意。

D代词,它的/表推测,相当于“恐怕”。

故D不合题意。

《小石潭记》精选中考比较阅读题(部编教材初二)2019.5

《小石潭记》精选中考比较阅读题(部编教材初二)2019.5九、2006太原阅读文言文,完成1114题,(12分)[甲]潭中鱼可百许头,皆若空游无所依日光下彻,影布石上,........不可久居,乃记之而去[乙]道州城西百余步,有小溪,南流数十步,合营溪两岸悉皆怪石,敧嵌盘屈,不可名状清流触石,洄悬激注佳木异竹,垂阴相映此溪若在山野,则宜逸民退士之所游处;在人间,则可为都邑之胜境,静者之林亭而置州以来,无人赏爱徘徊溪上,为之怅然[注] ①道州:今湖南省道县唐时偏僻荒凉,元结曾在此为官合营溪:汇入营溪③敧:倾斜④嵌:张开⑤逸民退士:遁世隐居的人⑥置州:设置州郡11、[甲]文第一段描写的内容是______________________________;[乙]文中描写溪水的语句是________________________12、解释下面加点词在句中的意思(4分)①潭中鱼可百许头可:②以其境过清清:③南流数十步南:④不可名状名:13、用现代汉语说说下面句子的意思(4分)①其岸势犬牙差互,不可知其源②佳木异竹,垂阴相映14、面对美景,[乙]文作者为什么会产生“怅然”的情绪?(2分)三、11、(潭)水和(游)鱼清流触石,洄悬激注12、①大约,大概②凄清,冷清清③向南④说出13、①那石岸的形状象狗的牙齿那样相互交错,不能知道溪水的源头②秀美的树木奇异的竹林,垂下的阴影相互掩映14、这里景色优美却无人赏爱,触发了作者对自己境遇的感慨十一、2006仙桃市、潜江市、江汉油田三、阅读与探究(共40分)(甲)从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,........不可久居,乃记之而去(乙)子城①西北隅,雉堞圮毁②,榛莽③荒秽因作小楼二间,与月波楼④通远吞山光,平挹江濑⑤,幽阒辽?⑥,不可具状⑦夏宜急雨,有瀑布声;冬宜密雪,有碎玉声宜鼓琴,琴调和畅;宜咏诗,诗韵清绝;宜围棋,子声丁丁⑧然;宜投壶⑨,矢声铮铮然:皆竹楼之所助也公退⑩之暇,被?鹤氅,戴华阳巾?,手执《周易》一卷,焚香默坐,消遣世虑江山之外,第?见风帆沙鸟,烟云竹树而已待其酒力醒,茶烟歇,送夕阳,迎素月,亦谪居之胜概也(节选自王禹偁《黄冈竹楼记》)(12分)【注】①子城:城门之外的套城,也叫瓮城、月城②雉堞(zhìdié):城墙上矮而短的墙圮(pǐ):毁坏③榛:丛生的杂树莽:深密的荒草④月波楼:在湖北省黄冈县城上⑤平挹(yì)江濑(lài):意思是平视沙滩清流似乎伸手可汲挹:汲取濑:沙滩上的流水⑥阒(qù):静?(xiònɡ):远⑦状:描述⑧丁丁(zhēnɡzhēnɡ):棋子敲击声⑨投壶:古代宴饮时举行的一种娱乐游戏,用箭往壶里投,以投中次数决定胜负⑩公退:办公归来?被:同“披”?华阳巾:道士戴的头巾?第:只8.解释句中加点的词(2分)(1)水尤清冽()(2)不可具状()9.下列各组句子中加点虚词的意义和用法相同的一项是()(2分)A. 乃记之而去公退之暇B. 其岸势犬牙差互待其酒力醒C. 潭西南而望野芳发而幽香D. 以其境过清以中有足乐者10.用现代汉语翻译下边句子(2分)江山之外,第见风帆沙鸟,烟云竹树而已11.文段理解(6分)(1)甲文第二段共有三句,其中侧面描写潭水清澈透明的是第_________句;乙文第一段中由远及近写景的对偶句是“______________________________ ”;乙文中暗示了作者在政治上的遭遇的一个词是“_________________ ”(3分)(2)甲乙两文都表现了作者遭贬后为排解内心愤懑而寄情山水的心境,请根据两文内容,结合作者的心境,补写下面的对联(3分)见永州石潭,乐山水树竹,感受凄寒之景;登黄冈竹楼,宜琴棋诗壶,三、(共40分)(一)8.(1)格外(或:特别、尤其)(2)详细(或:全部、一一)(2分)9.D(2分)10.江流山峦之外(或:江流山峦的远处),只看到风中的白帆,沙滩上的水鸟,轻烟淡云,翠竹绿树而已(或:翠竹绿树罢了)(2分错一处扣1分,扣完2分为止)11.(1)第一空:一(或:1)第二空:远吞山光,平挹江濑第三空:谪(或:谪居)(3分每空1分)(2)示例:“消遣世虑之情”、“排解谪居之忧”等(3分酌情评分)十二、2006天门(正卷) (二)小石潭记(柳宗元)(11分)从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,.........不可久居,乃记之而去.9.解释下列加点的词(2分)(1)潭中鱼可百许头( ) (2)斗折蛇行,明灭可见( ) (3)凄神寒骨,悄怆幽邃( ) (4)不可久居,乃记之而去( )10.下列加点的虚词意义和用法相同的一项是( )(2分)A.暮寝而思之(《邹忌讽齐王纳谏》) 荆国有余地而不足于民(《公输》)B.前人之述备矣(《岳阳楼记》) 一望空阔,若脱笼之鹄(《满井游记》)C.举先王之政,以兴利除弊(《答司马谏议书》) 以塞中谏之路(《出师表》)D.其真无马邪(《马说》) 操蛇之神闻之,惧其不已也(《愚公移山》)11.用现代汉语翻译下面句子(2分)青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂译:12.理解填空(2分)课文多角度描写景物,其艺术手法主要有:①点面结合如写石:“________________ ”是面,“为坻、为屿、为嵁、为岩”是点②远近交错如写潭:“闻水声”是远,“下见小潭”是近⑧动静结合如写鱼:“影布石上”是静,“______________”是动④虚实相生如“潭中鱼可百许头”表面写_________________,实为写________________________,以实写虚,虚实相应成趣13.选文第四段的景物描写十分精当,请结合作者的经历谈谈你的理解(3分)(二)9.①大约(表数目不确定)②像蛇一样③使……寒④离开(每个词0.5分)10.B11.青葱的树木,翠绿的茎蔓,覆盖、缠绕、摇动、连接着,参著不齐,随风飘动(2分)12.①全石以为底③俶尔远逝④鱼水(每空0.5分)13.这段景物描写既写出了小石潭环境凄清的特点,也暗示作者被贬之后凄苦悲凉的心境(3分)二十、2008年荷泽市小石潭记【甲】潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

2024年九年级中考语文专题复习:《小石潭记》对比阅读(含答案)

2024年九年级中考语文专题复习:《小石潭记》对比阅读2.下列句子中,加点字意义和用法相同的一项是()A.以.其境过清卷石底以.出B.潭西南而.望时踞石而.坐C.乃记之.而去忘路之.远近D.其.岸势犬牙差互其.如土石何3.用斜线(/)为文中画波浪线的句子断句,限两处。

大都山之姿态得树而妍山之骨格得石而苍山之营卫得水而活。

4.翻译下面句子。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

5.【甲】文最后柳宗元“以其境过清,不可久居,乃记之而去”,从中传达出了作者心情。

【乙】文从“恨僧少可语耳”中流露了作者的情绪。

阅读《小石潭记》《陋室铭》《游沙湖》,完成下列题目。

小石潭记柳宗元从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,【甲】日光下澈,影布石上。

佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,【乙】不可久居,乃记之而去。

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。

隶而从者,崔氏二小生,曰恕己,曰奉壹。

陋室铭刘禹锡山不在高,有仙则名。

水不在深,有龙则灵。

斯是陋室,惟吾德馨。

苔痕上阶绿,草色入帘青。

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

【丙】可以调素琴,阅金经。

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

孔子云:何陋之有?游沙湖苏轼黄州东南三十里为沙湖,亦曰螺师店。

予买田其间,因往相①田,得疾。

闻麻桥人庞安常善医而聋,遂往求疗。

安常虽聋,而颖悟绝人,以纸画字,书不数字,辄深了人意。

余戏之曰:“余以手为口,君以眼为耳,皆一时异人也。

”疾愈,与之同游清泉寺。

寺在蕲水郭门外二里许,有王逸少洗笔泉,水极甘,下临兰溪,溪水西流。

余作歌云:“山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,萧萧暮雨子规啼。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2009年齐齐哈尔

阅读《三峡》,(回答11——14题,共10分)

11.解释文中加点的词。

(2分)

阙 襄

12.翻译下列语句。

(4分)

(1)虽乘奔御风,不以疾也。

译文: (2)自非亭午夜分,不见曦月。

译文: 13.总结三峡的景物特点,给下面的对联补出上联。

(2分) ,天高地厚华夏情。

14.下面是《小石潭记》中的一段文字,和本文第二自然段比较,在写

水方面有什么异同?(2分) 潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光

下澈,影布石上,佁然不动;俶尔远逝,往来翕忽。

似与游者相乐。

参考答案:11.阙: 通“缺” 襄 :上 评分标准:(2分)每词

解释各1分,“阙”多答“缺口”,“襄”多答“漫上”不扣分。

12.

(1)即使是骑着快马,驾着疾风,也不如它快。

(2)如果不是在正

午、半夜的时候,连太阳和月亮都看不见。

评分标准:(4分)每句

2分,重点词“虽”“奔”“自非”“亭午”“夜分”,其中答对两个

得1分。

13.示例:山险水急三峡景;山峻水清三峡美等。

评分标准:

(2分)宽对即可得分,要在对联中体现三峡的特点。

14.相同点:都

从侧面写水。

不同点:《三峡》写出水势大,水流急的特点;《小石潭

记》写出水清澈透明的特点。

评分标准:(2分)相同点得1分,不同

点得1分。

2009年江苏南京市

小石潭记(节选)

柳宗元

从小丘西行百二十步,……似与游者相乐。

观第五泄①记(节选)

袁宏道

从山门右折,得石径,数步,闻疾雷声,心悸。

山僧曰:“此瀑声也。

”疾趋,度石罅②,瀑见。

瀑行青壁间,撼山掉③谷,喷雪直下,怒石横激如虹,忽卷掣折而后注,水态愈伟,山行之极观也。

游人坐欹岩下望,以面受沫,乍若披丝,虚空皆纬,至飞雨泻崖,而犹不忍去。

[注]①第五泄:第五级瀑布。

②罅(xià):裂缝。

③掉:摇动。

7.下列句中加点同意义相同的一组是( )(2分)

A.伐竹取道 齐师伐我

D.似与游者相乐 山水之乐,得之心而寓之酒也 C.疾趋,度石罅 必为有窃疾矣

D.山行之极观也 此则岳阳楼之大观也

8.下列句中加点的“以”与“以面受沫”中的“以”意义和用法相同的一项是( )(2分)

A.无从致书以观 B.或以钱币乞之

C.扶苏以数谏故,上使外将兵 D.皆以美于徐公

9.用现代汉语翻泽下列句子。

(4分)

(1)潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

译文:

(2)瀑行青壁间,撼山掉谷。

译文:

10.以上诗文部描写了水,请从中分别选—个表现水的特点的字,填入下面空格中。

(3分)

(1)《次北固山下》:

(2)《小石潭记》:

(3)《观第五泄记》:

11.根据诗文内容填写下表。

(2分)

诗 文语 句表达的感情

《次北固山下》乡书何处达?(1)

《小石潭记》心乐之心情快乐

《观第五泄记》(2) 依依不舍

参考答案:

7.(2分)D8.(2分)B9.(4分)(1)潭中的鱼大约有一百来条,都好像在空中游动,什么依靠也没有。

(2)瀑布在青色的石壁间飞泻,震撼着山谷。

(每句2分,意对即可)10.(3分)(1)平(或:绿) (2)清 (3)伟(或:疾) (每处1分)11.(2分)(1)思乡之情 (2)而犹不忍去 (每处1分)。