(完整word版)神经病学第七版

神经病学(第7版)贾建平-李岩-脑血管疾病-PPT课件

概 述

• • • • • 是指原发性非外伤性脑实质内出血 好发于50-70岁的中老年人 脑出血的患病率为112/10万,年发病率为81/10万, 高致死率和高致残率, 死亡的主要原因:脑水肿 颅内压增高 脑疝形成

病 因

• 高血压和动脉粥样硬化: 最常见 • 颅内动脉瘤 • 脑动静脉畸形 • 其他:脑动脉炎、 血液病等

复习脑血液循环

• 颈内动脉(前循环) • 椎-基底动脉(后循环)

供 应 大 脑 半 球 的 前 3 /

眼动脉 后交通动脉 脉络膜前交通动脉 大脑前动脉

供 应 大 脑 小半 脑球 和的 脑后 干 2 /

大脑后动脉 小脑后下动脉

小脑前下动脉

脑桥支、内听动脉

5 大脑中动脉 血 液

5 小脑上动脉 血 液

Wills环——上帝给人类的礼物

发病机制

脑微动脉瘤 高血压 脑小动脉痉挛 远端脑组织缺氧坏死 出血、水肿 破裂、出血

脑动脉ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ壁薄弱

易出血因素 大脑中动脉分支呈直角 易形成微动脉瘤

临床表现

• • • • • • 高血压病史 多在活动状态下急性发病,迅速进展 有明显的全脑症状,头痛、呕吐、意识障碍 血压明显增高 有神经系统的定位体征 可有脑膜刺激征

脑血管疾病的危险因素

• 可干预 高血压 糖尿病 心脏病 TIA或脑卒中病史 其他:肥胖、无症状 性颈动脉狭窄、酗酒、 吸烟、抗凝治疗、脑 动脉炎等 • 不可干预 年龄 性别 种族 遗传因素

短暂性脑缺血发作

Transient ischemic attack,TIA

治疗要点

二、增加局部脑血流,改善微循环

3.血液稀释: 可降低血液黏度,改善血流速度 4.降低血液黏度: 1)血液稀释 2)抗血小板聚集 3)降低红细胞聚集性:低右、潘生丁等 4)增加红细胞的变形能力:ATP、Co-A 5) 降低血浆黏度

《神经病学》word版参考模板

神经病学绪言第一章病史采集第二章神经系统检查[附录]神经系统检查格式第三章神经系统疾病的辅助检查第一节腰椎穿刺术和脑脊液检查第二节电生理检查第三节影象学检查第四章神经系统病变的定位定性论断第五章周围神经病第一节头面神经痛第二节面神经炎第三节末稍神经炎第四节急性感染性多性神经炎第五节脊神经根炎第六节坐骨神经痛第六章脊髓疾病第一节急性脊髓炎第二节脊髓压迫症第三节脊髓空洞症第四节运动神经元病第五节遗传性共济失调症第七章脱髓鞘疾病第一节多发性硬化第二节散发性脑炎第三节急性播散性脑脊髓炎第八章脑血管病第一节脑部的血液供应及其特征第二节脑血管病的分类第三节出血性脑血管病第四节缺血性脑血管病第五节高血压脑病第九章感染中毒性脑病第十章脑寄生虫病第一节脑囊虫病第二节脑血吸虫病第十一章锥体外系疾病第一节震颤麻痹第二节风湿性舞蹈病第三节肝豆状核变性第十二章蛛网膜炎第十三章肌病第一节肌营养不良症第二节多发性肌炎第三节周期性瘫痪第四节重症肌无力第十四章植物神经疾病第一节红斑性肢痛症第二节反射性神经障碍第三节发作性睡病第十五章躯体疾病的神经系统表现第一节癌性神经肌病第二节肝性脑脊髓病第三节肺性脑病第四节糖尿病性神经病第十六章性传播疾病神经系统损害第一节神经梅毒第二节艾滋病第十七章常见神经系统综合征第一节头痛第二节癫痫第三节眩晕第四节昏厥第五节颅内压增高综合征第六节意识障碍神经病学绪言神经病学是临床医学的一个分支,是研究神经系统疾病的病因、病理、病理生理、症状、诊断、治疗及预防的一门科学。

神经系统疾病的主要症状表现为运动、感觉、反射和植物神经机能障碍,其原因则包括感染、中毒、外伤、肿瘤、变性、通传因素、血管改变、代谢障碍、免疫异常、先天畸形等,传统上还包括神经肌肉接头疾病(如重症肌无力)和某些肌肉疾病(如多发性肌炎、周期性瘫痪等)。

另一方面由于治疗上的需要或传统习惯,某些神经系统疾病又常不隶属于神经病学范畴之内,如外伤隶属于神经外科,脊髓前角灰质炎和脑膜炎双球菌性脑膜炎等又从属于传染病学范围,等等。

第七版神经内科本科教学第15章周围神经疾病

周围神经疾病症状学

要点提示 在非上运动神经元病变引起的四肢运动功能

障碍的病人 ➢ 肢体近端肌无力严重提示为肌病

➢ 肢体远端肌无力严重提示为下运动神经元病变

第十三页,编辑于星期三:十六点 五十八分。

症状学

3. 腱反射减低&消失

➢ 多发性神经病腱反射减低&消失

4. 自主神经损害

➢ 无汗\竖毛障碍\直立性低血压

2. Guillain-Barré综合征的临床表现\辅助检查 \诊断&鉴别诊断\治疗

第二页,编辑于星期三:十六点 五十八分。

概念

周围神经系统 (Peripheral nervous system)

组成

➢ 脊神经(spinal nerves) ➢ 颅神经(cranial nerves, Ⅲ~Ⅻ)

➢自主神经 ➢神经节

急性起病,进行性加重,2周达高峰 四肢对称性下运动神经元瘫、脑神经受累 轻度感觉异常和自主神经功能障碍 CSF蛋白细胞分离 运动NCV减慢、潜伏期延长、传导阻滞异常波形离 散

病程自限性

第四十六页,编辑于星期三:十六点 五十八分。

诊断&鉴别诊断

2. 鉴别诊断

(1) 脊髓灰质炎

发热数日后, 体温未完全恢复正常时出现瘫痪 常累及一侧下肢 无感觉障碍&脑神经受累 病后3周可见CSF细胞蛋白分离, 注意鉴别

临床表现

2. 肢体感觉障碍

感觉异常(烧灼\麻木\刺痛\不适感)

感觉缺失较少见(手套袜子形分布) 振动觉&关节运动觉通常保存 可有腓肠肌压痛 神经根刺激征--少数病例出现Kernig征

\Lasegue征

第四十页,编辑于星期三:十六点 五十八分。

临床表现

神经病学(第7版)贾建平-李岩-周围神经病变

••少见: •–颈部疼痛 •–笨拙感

2/26/2019

43

•面肌无力

– – – – –无法鼓腮、露齿、吹口哨 (central &peripheral palsy ) –无法抬眉、皱额、闭目 (peripheral palsy)

•贝式微笑 ••Bell`s 现象

占5%,眼肌麻痹、腱反射低下,共济失调

2/26/2019

54

临床表现

•肢体运动障碍:对称性、弛缓性瘫痪,下肢重于上 肢

– –通常下肢首先受累,伴或不伴麻木感 – –快速上升(hr.-d.):由下肢到上肢,由远端到近端

••颅神经运动支损害:

– –脑干下半部分的颅神经更容易受累:延髓麻痹 – –双侧性周围性面瘫

2/26/2019

44

2/26/2019

45

诊断和鉴别诊断

• •Bell`s麻痹是排除性诊断 • •鉴别:

• –继发于面神经通路周围结构病变的周围性面瘫 • –合并周围性面瘫的其他周围神经病

– •格林-巴利综合症

• •Lyme病 • •糖尿病性周围神经病

2/26/2019 46

治疗

• 药物治疗 – 强的松+ 阿昔洛韦>强的松> 阿昔洛韦 – 发病3d内使用更有效,但发病10d后应用无效 – 一般治疗:患侧眼部护理 • 白天: 滴眼液,太阳眼镜保护;夜间:金霉素眼膏 敷眼

2/26/2019

26

代谢障碍

糖尿病 肾功能 肝功能障碍 甲状腺功能减退

营养缺乏

酒精性 维生素缺乏

免疫介导

Guillain-Barre综合征 HIV性神经病

变性

完整版神经病学第七版

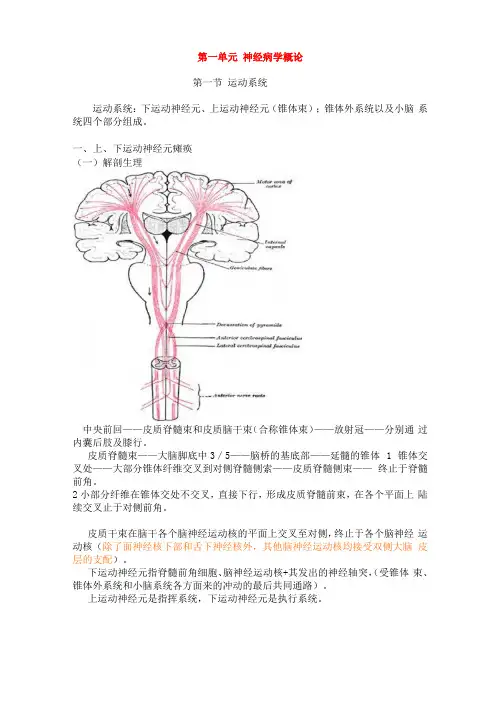

第一单元神经病学概论第一节运动系统运动系统:下运动神经元、上运动神经元(锥体束);锥体外系统以及小脑系统四个部分组成。

一、上、下运动神经元瘫痪(一)解剖生理中央前回——皮质脊髓束和皮质脑干束(合称锥体束)——放射冠——分别通过内囊后肢及膝行。

皮质脊髓束——大脑脚底中3/5——脑桥的基底部——延髓的锥体 1 锥体交叉处——大部分锥体纤维交叉到对侧脊髓侧索——皮质脊髓侧束——终止于脊髓前角。

2小部分纤维在锥体交处不交叉,直接下行,形成皮质脊髓前束,在各个平面上陆续交叉止于对侧前角。

皮质干束在脑干各个脑神经运动核的平面上交叉至对侧,终止于各个脑神经运动核(除了面神经核下部和舌下神经核外,其他脑神经运动核均接受双侧大脑皮层的支配)。

下运动神经元指脊髓前角细胞、脑神经运动核+其发出的神经轴突,(受锥体束、锥体外系统和小脑系统各方面来的冲动的最后共同通路)。

上运动神经元是指挥系统,下运动神经元是执行系统。

(二)临床表现上运动神经元损伤结构 皮质锥体细胞,传导束 瘫痪范围 较广,偏瘫,单瘫 肌张力 高(痉挛瘫) 腱反射 亢进病理反射 + 肌萎缩 - 肌震颤 - 肌电图传导速度正常值得注意的是,在急性严重的病变(如急性脑血管病或急性脊髓炎),脊髓休克 期,可以表现为软瘫。

休克过后即逐渐转为硬瘫。

例题1:符合中枢性瘫痪的临床特征是 (2000) 【ZL 】A.肌群瘫痪为主B.有肌萎缩C.肌张力增高D.腱反射消失E.无病理反射 答案:C例题2:周围性瘫痪也称为 (2004) 【ZL 】A.周围神经损害性瘫痪B.脊髓前角细胞损害性瘫痪C.皮质运动中枢损害性瘫痪D.下运动神经元损害性瘫痪E.脊髓损害性瘫痪 答案:D(三)定位诊断 1.皮层:损伤——单瘫(对侧对应部位):病变刺激性,对侧相应部位阵发性抽 搐(相应部分扩散——杰克逊)2.内囊 锥体束——对侧偏瘫,丘脑皮质束,故该处损害——对侧偏身感觉减 退,及视放射——对侧同向偏盲,称“三偏”征。

神经病学(第7版)

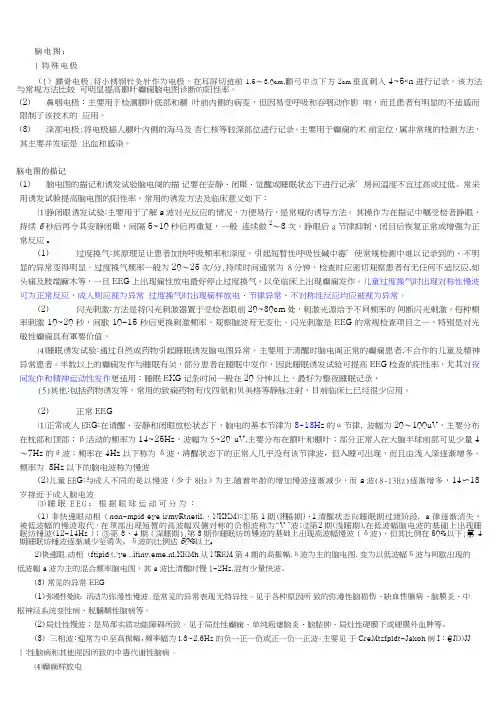

脑电图:1特殊电极(1)蝶骨电极:将小锈钢针灸针作为电极,在耳屏切迹前1.5〜3.0cm,颧弓中点下方2cm垂直刺入4~5«n进行记录。

该方法与常规方法比较可明显提高颞叶癫痫脑电图诊断的阳性率。

(2)鼻咽电极:主要用于检测额叶底部和颞叶前内侧的病变,但因易受呼吸和吞咽动作影响,而且患者有明显的不适感而限制了该技术的应用。

(3)深部电极:将电极插人颞叶内侧的海马及杏仁核等较深部位进行记录。

主要用于癫痫的术前定位,属非常规的检测方法,其主要并发症是出血和感染。

脑电图的描记(1)脑电图的描记和诱发试验脑电阌的描记要在安静、闭眼、觉醒或睡眠状态下进行记录’房间温度不宜过高或过低。

常采用诱发试验提高脑电图的阳性率。

常用的诱发方法及临床意义如下:⑴睁闭眼诱发试验:主要用于了解a波对光反应的情况,方便易行,是常规的诱导方法。

其操作为在描记中嘱受检者睁眼,持续5秒后再令其安静闭眼,间隔5~10秒后再重复,一般连续做2〜3次。

睁眼后a节律抑制,闭目后恢复正常或增强为正常反应c(1)过度换气:其原理足让患者加快呼吸频率和深度,引起短暂性呼吸性碱中毒’使常规检测中难以记录到的、不明显的异常变得明显。

过度换气频率一般为20〜25次/分,持续时间通常为 8分钟,检査时应密切观察患者有无任何不适反应,如头痛及肢端麻木等,一旦EEG上出现痫性放电最好停止过度换气,以免临床上出现癫痫发作。

儿童过度换气时出现对称性慢波可为正常反应,成人则应视为异常:过度换气时出现痫样放电、节律异常、不对称性反应均应被视为异常。

(2)闪光刺激:方法是将闪光刺激器置于受检者眼前20~30cm处,刺激光源给予不同频率的间断闪光剌激,每种频率刺激10~20秒,间歇10-15秒后更换刺激频率,观察脑波有无变化。

闪光刺激是EEG的常规检查项目之一,特别是对光敏性癫痫具有軍要价值。

⑷睡眠诱发试验:通过自然或药物引起睡眠诱发脑电图异常。

主要用于清醒时脑电阁正常的癫痫患者,不合作的儿童及精神异常患者。

神经病学神经病学总论第七版_1841

第一章 绪 论

神经病学是一门临床二级学科,也是神 经科学中的一门临床分支。

神经病学涉及的疾病包括两部分: 1、神经系统疾病 2、肌肉疾病。 神经病学的主要内容:讲述这两类疾病 的症状、发病机制、病因和病理、诊断 和鉴别诊断、预防和治疗。

神经病学 Neurology

破坏---双眼向病灶侧凝视 5、Broca区: 额下回后部,左侧运动性失语

顶叶

位于中央沟后、顶枕线前、外侧裂延长线上方 1、中央后回和顶上小叶:破坏性病变主要表现为

病灶对侧肢体复合性感觉障碍;刺激性病变可出 现病灶对侧肢体的部分性感觉性癫痫。 2、顶下小叶(缘上回和角回): a.体象障碍:偏侧忽视、病觉缺失、手指失认、自 体认识不能、幻肢现象 b.古茨曼综合征:为优势侧角回损害所致,主要表 现为:失算、手指失认、左右失认、失写、失读 c.失用症:优势侧缘上回病变可产生双侧失用症

神经病学 Neurology

神经病学的发展

1.神经疾病谱的变化:人口老龄化老年变性病和 脑血管病增多

2.神经疾病诊断手段的变化:分子生物学的发展, 诊断被提高到基因水平。神经影像学的发展如MR, 使诊断提高了一个层次

3.神经疾病治疗技术的变化:功能外科立体定向技 术、神经导航操作技术、急性脑梗死溶栓治疗,缺 血性脑血管疾病的外科治疗等

1.各种感觉均发生障碍;2.深感觉和精细触 觉重于浅感觉;3.肢体及躯干的感觉重于 面部;4.可有深感觉障碍所致的共济失调 ;5.感觉异常;6.对侧偏身自发性疼痛( 丘脑痛)

丘脑

丘脑至皮质下(锥体外系统)诸神经核的纤维 联系受损时产生面部表情分离性运动障碍,即 当患者大哭大笑时,病灶对侧面部表情丧失, 但令患者做随意动作时,面肌并无瘫痪

神经病学教材(第七版内科学省略神经系统部分)

目录第一章脑血管病…………………………………………………………第一节脑出血…………………………………………………1-12第二节蛛网膜下腔出血…………………………………………12-17第三节短暂性脑缺血发作………………………………………17-21第四节脑梗死…………………………………………………21-30第五节脑静脉和静脉窦血栓形成………………………………30-37第二章中枢神经系统感染………………………………………37-43第一节急性细菌性脑膜炎………………………………………44-46第二节急性病毒性脑膜炎炎……………………………………46-50第四节单纯疱疹病毒性脑炎……………………………………50-53第五节带状疱疹及神经系统合并症……………………………54-58第六节结核性脑膜炎…………………………………………58-64第七节新型隐球菌性脑膜炎……………………………………64-68第八节神经囊虫病………………………………………………69-76第九节神经梅毒…………………………………………………77-80第十节艾滋病的神经系统表现…………………………………81-91第十一节散发性克一雅病………………………………………91-97第三章神经系统遗传及变性病…………………………………………第一节遗传性共济失调…………………………………………98-113第二节少年脊髓型遗传性共济失调…………………………113-116第三节腓骨肌萎缩症…………………………………………116-120第四节多系统萎缩…………………………………………120-131第五节运动神经元病…………………………………………131-146第六节阿尔茨海默病和相关疾病…………………………147-177第四章运动障碍疾病…………………………………………………第一节特发性震颤…………………………………………178-180第二节帕金森病……………………………………………180-187第三节小舞蹈病……………………………………………187-190第四节肝豆状核变性………………………………………190-196第五节亨廷顿病……………………………………………197-200第六节肌张力障碍…………………………………………200-204第七节 Tourette综合征……………………………………204-216第五章中枢神经系统脱髓鞘性疾病…………………………第一节多发性硬化……………………………………………217-235第二节急性播散性脑脊髓炎…………………………………235-238第三节中央脑桥髓质溶解症………………………………238-244第六章癫痫………………………………………………245-262第七章头痛……………………………………………………………第一节偏头痛………………………………………………264-276第二节紧张型头痛……………………………………………276-279 第三节丛集性头痛……………………………………………279-282 第四节慢性每日头痛………………………………………282-291第五节其他原发性头痛………………………………………291-298第八章神经皮肤综合征………………………………………………第一节神经纤维瘤病………………………………………298-302第二节结节性硬化…………………………………………302-307第三节脑一面血管瘤病………………………………………307-309第九章脊髓疾病………………………………………………………第一节急性脊髓炎………………………………………310-315第二节脊髓空洞症…………………………………………315-319第三节脊髓亚急性联合变性………………………………320-324第十章周围神经病………………………………………………………第一节三叉神经痛………………………………………325-330第二节贝耳麻痹……………………………………………330-334第三节吉兰一巴雷综合征……………………………………334-340 第四节慢性炎性脱髓鞘性多发性神经病…………………341-346第十一章肌肉和神经肌肉接头疾病……………………………………第一节重症肌无力………………………………………347-358第二节周期性瘫痪……………………………………………358-364 第三节特发性炎性肌病………………………………………365-371 第四节进行性肌营养不良……………………………………371-377第十二章线粒体脑肌病…………………………………………378-393 第十三章发作性睡病……………………………………………………第一章脑血管疾病第一节脑出血【概述】脑出血是指原发于脑实质内的出血,故称为自发性脑出血;高血压性小动脉硬化和破裂是本病最常见的原因,故也称作高血压性脑出血。

第7版神经病学脑血管病

脑血管疾病概述脑血管疾病是指由各种原因导致的脑血管性疾病的总称。

卒中为脑血管疾病的主要临床类型,包括缺血性卒中和出血性卒中,以突然发病、迅速出现局限性或弥散性脑功能缺损为共同临床特征,为一组器质性脑损伤导致的脑血管疾病。

脑血管疾病是危害中老年人身体健康和生命的主要疾病之一。

卒中是目前导致人类死亡看第二位原因,它与缺血性心脏病、恶心肿瘤构成多数全国的三大致病疾病。

近年来卒中在我国全死因顺位明显前移。

2008年卫生部公布的第三次全国死因调查,卒中(136.64/10万)已超过恶性肿瘤成为中国第一致死病因。

我国卒中发病率120-180/10万,患病率400-700/10万,每年新发病例大于200万,每年死亡病例大于150万,存活者600万-700万,且2/3存活者遗留有不同程度的残疾。

卒中也是单病种致残率最高的疾病。

本病高发病率、高死亡率和高致残率给社会、家庭带来沉重的负担和痛苦。

随着人口老龄化,脑血管疾病造成的危害日趋严重。

今年脑血管疾病的诊疗技术已有很大进展,并较大程度地改善了患者的预后。

但是,由于绝大部分卒中患者的病理生理过程无法逆转,减少卒中疾病负担的最佳途径还是预防,特别应强调一级预防,即针对卒中的危险因素积极地进行早期干预预防,以减少卒中的发生。

脑血管疾病分类(图表)。

脑血液循环调节及病理生理正常成人的脑重为1500g,占体重的2%-3%,流经脑组织的血液750-1000mg/min,占每份心搏出量的20%。

脑组织耗氧量占全身耗氧量的20%-30%,脑能量来源主要依赖于糖的有氧代谢,几乎无能量储备,因此脑组织对缺血、缺氧性损坏十分敏感。

如果全脑组织的供血完全中断6秒,患者即出现意识丧失,10秒自发脑电活动消失,5分钟最易损的特定神经元出现不可逆性损伤,10-20分钟大脑皮质出现广泛性的选择性神经元坏死。

脑组织的血流量分布不均,通常灰质的血流量高于白质,大脑皮质的血流供应最丰富,其次为基底节和小脑皮质。

神经病学第七版

神经病学第七版————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:第一单元神经病学概论第一节运动系统运动系统:下运动神经元、上运动神经元(锥体束);锥体外系统以及小脑系统四个部分组成。

一、上、下运动神经元瘫痪(一)解剖生理中央前回——皮质脊髓束和皮质脑干束(合称锥体束)——放射冠——分别通过内囊后肢及膝行。

皮质脊髓束——大脑脚底中3/5——脑桥的基底部——延髓的锥体1锥体交叉处——大部分锥体纤维交叉到对侧脊髓侧索——皮质脊髓侧束——终止于脊髓前角。

2小部分纤维在锥体交处不交叉,直接下行,形成皮质脊髓前束,在各个平面上陆续交叉止于对侧前角。

皮质干束在脑干各个脑神经运动核的平面上交叉至对侧,终止于各个脑神经运动核(除了面神经核下部和舌下神经核外,其他脑神经运动核均接受双侧大脑皮层的支配)。

下运动神经元指脊髓前角细胞、脑神经运动核+其发出的神经轴突,(受锥体束、锥体外系统和小脑系统各方面来的冲动的最后共同通路)。

上运动神经元是指挥系统,下运动神经元是执行系统。

(二)临床表现上运动神经元下运动神经元(周围性瘫痪)损伤结构皮质锥体细胞,传导束脑神经运动核,脊髓前角运动细胞及其发出的神经纤维瘫痪范围较广,偏瘫,单瘫局限,四肢肌群肌张力高(痉挛瘫)低(弛缓瘫)腱反射亢进减弱或消失病理反射+ -肌萎缩-+肌震颤-+肌电图传导速度正常传导速度减慢,失神经电位值得注意的是,在急性严重的病变(如急性脑血管病或急性脊髓炎),脊髓休克期,可以表现为软瘫。

休克过后即逐渐转为硬瘫。

例题1:符合中枢性瘫痪的临床特征是(2000)【ZL】A.肌群瘫痪为主B.有肌萎缩C.肌张力增高D.腱反射消失E.无病理反射答案:C例题2:周围性瘫痪也称为 (2004)【ZL】A.周围神经损害性瘫痪B.脊髓前角细胞损害性瘫痪C.皮质运动中枢损害性瘫痪D.下运动神经元损害性瘫痪E.脊髓损害性瘫痪答案:D(三)定位诊断1.皮层:损伤——单瘫(对侧对应部位):病变刺激性,对侧相应部位阵发性抽搐(相应部分扩散——杰克逊)2.内囊锥体束——对侧偏瘫,丘脑皮质束,故该处损害——对侧偏身感觉减退,及视放射——对侧同向偏盲,称“三偏”征。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第一单元神经病学概论第一节运动系统运动系统:下运动神经元、上运动神经元(锥体束);锥体外系统以及小脑系统四个部分组成。

一、上、下运动神经元瘫痪(一)解剖生理中央前回——皮质脊髓束和皮质脑干束(合称锥体束)——放射冠——分别通过内囊后肢及膝行。

皮质脊髓束——大脑脚底中3/5——脑桥的基底部——延髓的锥体1锥体交叉处——大部分锥体纤维交叉到对侧脊髓侧索——皮质脊髓侧束——终止于脊髓前角。

2小部分纤维在锥体交处不交叉,直接下行,形成皮质脊髓前束,在各个平面上陆续交叉止于对侧前角。

皮质干束在脑干各个脑神经运动核的平面上交叉至对侧,终止于各个脑神经运动核(除了面神经核下部和舌下神经核外,其他脑神经运动核均接受双侧大脑皮层的支配)。

下运动神经元指脊髓前角细胞、脑神经运动核+其发出的神经轴突,(受锥体束、锥体外系统和小脑系统各方面来的冲动的最后共同通路)。

上运动神经元是指挥系统,下运动神经元是执行系统。

(二)临床表现值得注意的是,在急性严重的病变(如急性脑血管病或急性脊髓炎),脊髓休克期,可以表现为软瘫。

休克过后即逐渐转为硬瘫。

例题1:符合中枢性瘫痪的临床特征是(2000)ZL】A.肌群瘫痪为主B.有肌萎缩C.肌张力增高D.腱反射消失E.无病理反射答案:C例题2:周围性瘫痪也称为(2004)【ZL】A.周围神经损害性瘫痪B.脊髓前角细胞损害性瘫痪C.皮质运动中枢损害性瘫痪D.下运动神经元损害性瘫痪E.脊髓损害性瘫痪答案:D(三)定位诊断1.皮层:损伤——单瘫(对侧对应部位):病变刺激性,对侧相应部位阵发性抽搐(相应部分扩散——杰克逊)2.内囊锥体束——对侧偏瘫,丘脑皮质束,故该处损害——对侧偏身感觉减退,及视放射——对侧同向偏盲,称“三偏”征。

例题1:右侧内囊后肢(后脚)ABC.双眼左侧半视野偏盲DE答案:C解析:内囊后肢受损,可出现三偏症-----病变对侧偏瘫、偏身感觉障碍(深浅感觉障碍)。

偏盲。

例题2:内囊出血所致的对侧肢体运动障碍(偏瘫)AB.皮质红核束CDE答案:A解析:内囊后肢有皮质脊髓束、丘脑辐射和视放射及听放射,其损伤时表现为三偏征对侧肢体运动障碍、感觉障碍及同向性偏盲。

例题3:男,70岁,因观看足球比赛突然晕倒而入院治疗。

查体发现左侧上、下肢瘫痪,腱反射亢进,左侧眼裂以下面瘫,伸舌时舌尖偏向左侧。

左半身深、浅感觉消失。

双眼左侧半视野缺失,瞳孔对光反射A.B.C.D.右侧内囊E.答案:D解析:患者出现典型的三偏征,定位在对侧内囊。

3.脑干:一侧损伤:本侧本平面的脑神经运动核+尚未交叉至对侧的皮质脊髓束及皮质脑干束,故引起交叉性瘫痪,即本侧本平面的脑神经周围性麻痹及对侧身体的中枢性瘫痪。

如weber综合征(腹侧),本侧:动眼神经麻痹,对侧:面神经、舌下神经及上下肢的中枢性瘫痪。

例题:对脑干损害有定位意义的体征是(2003)ZL】A.病损对侧偏瘫、偏身感觉障碍、偏盲B.构音不清,吞咽困难C.双额侧偏盲D.病侧脑神经下运动神经元瘫,对侧肢体上运动神经元瘫E.病侧脑神经下运动神经元瘫,同侧肢体上运动神经元瘫答案:D4.脊髓——脊髓颈膨大以上——中枢性四肢瘫痪;颈膨大(C5~T1)病变——上肢周围性瘫痪和下肢中枢性瘫痪;胸段脊髓病变——双下肢中枢性瘫痪;腰膨大(L1一s2)病变——双下肢周围性瘫痪。

脊髓半侧损害(Brown—sequard综合征)——病变侧肢体的中枢性瘫痪及深感觉障碍以及对侧肢体的痛温觉障碍。

例题:造成四肢肌张力增高、腱反射亢进的中枢性瘫痪的病损部位在(2004)ZL】A.颈膨大以下脊髓B.颈膨大以上脊髓C.颈膨大前角运动细胞D.一侧内囊E.一侧大脑皮质答案:B总结:损伤平面:周围性瘫痪;损伤平面以下:中枢性瘫痪。

(中脑以下)下运动神经元:1.脊髓前角细胞病变:引起相应节段弛缓性瘫痪,无感觉障碍。

急性——如脊髓前角灰质炎;慢性——因部分未死亡前角细胞受到病变刺激可见肌束性颤动和肌纤维颤动,如肌萎缩性侧索硬化。

例题:脊髓前角运动细胞病变时,出现(2006)【ZL】A.相应节段支配肌的中枢性瘫痪,无感觉障碍B.周围神经支配区肌的周围性瘫痪,无感觉障碍C.周围神经支配区肌的周围性瘫痪,有感觉障碍D. 相应节段支配肌的周围性瘫痪,无感觉障碍E.相应节段支配肌的周围性瘫痪,有感觉障碍答案:D2.前根瘫痪:分布亦呈节段型,无感觉障碍。

3.神经丛损害:常引起一个肢体的多数周围神经的瘫痪和感觉障碍以及自主神经功能障碍。

4.周围神经瘫痪及感觉障碍的分布与每个周围神经的支配关系一致。

多发性神经炎时出现对称性四肢远端肌肉瘫痪和萎缩,并伴手套一袜型感觉障碍。

三、锥体外系统损害锥体束以外:运动神经核+运动神经传导束称为锥体外系统。

与大脑皮质的联系颇为广泛,共同调节上、下运动神经元的运动功能。

锥体外系损害的临床表现锥体外系统病变所产生的症状有肌张力变化和不自主运动两类。

锥体外系统疾病,此系统疾病两大表现是:肌张力增高、运动减少综合症,如帕金森病;肌张力减低、运动过多综合症,如舞蹈症、手足徐动症、肌张力障碍(如痉挛性斜颈)。

(2002)ABCDE四、小脑损害小脑:蚓部——躯干小脑半球——同侧肢体小脑病变主要症状——共济失调,如站立不稳、摇晃欲倒(称Romberg 征阳性);醉汉步态。

睁眼并不能改善此种共济失调、“吟诗状言语”、指鼻试验、跟膝胫试验、轮替动作、误指试验及反跳试验等呈不正确、不灵活或笨拙反应,且写字常过大。

运动性震颤(随意运动时出现,静止时消失)或意向性震颤以及眼球震颤亦为小脑病变的特征。

例题:无眩晕、无听力障碍和肌力完好的患者,出现右上肢指鼻试验不正确和轮替动作差、右下肢跟膝胫试验差。

病损部位在(2003)AB.右侧小脑半球CDE答案:B(2003)解析:共济失调是小脑、本体感觉及前庭功能障碍。

患者无眩晕、无听力障碍和肌力完好。

说明脊髓、前庭和脑干正常,病损部位为同侧小脑半球,小脑蚓部病变出现平衡障碍。

第二节感觉系统感觉分为特殊感觉(视、听、嗅、昧等)和一般感觉【浅感觉(痛觉、温度觉和触觉)、深感觉(运动觉、位置觉和震动觉)以及复合感觉(实体觉、图形觉、两点辨别觉、定位觉和重量觉等)】。

一、解剖生理三元两换一交叉浅脊深延成交叉经过内囊后脚处定位诊断要靠它二、感觉障碍的临床表现根据病变的性质,感觉障碍可分为抑制性症状和刺激性症状两大类。

三、感觉障碍的定位诊断(一)周围神经周围神经末梢受损——手套或袜型;某一神经干受损时——支配区域的条、块状感觉障碍。

(二)后根——脊髓后根受损——支配区内皮肤出现节段性带状分布的各种感觉缺失或减退。

也有相应后根的放射性疼痛,称根性疼痛。

(三)脊髓脊髓后角损害时可产生节段性分布的痛觉、温度觉障碍,但深感觉和触觉存在(分离性感觉障碍)。

脊髓半切损伤(见上)。

脊髓横贯性——全部感觉丧失,同时有截瘫或四肢瘫、大小便功能障碍。

例题:某病人因外伤致使脊髓腰1ABCD.右侧本体感觉丧失E答案:D解析:浅感觉为皮肤、粘膜感觉,如痛觉、温度觉和触觉;深感觉是来自肌肉、肌腱、骨膜和关节的本体感觉,如运动觉、位置觉和振动觉。

脊髓半切综合症主要特点是:病变节段以下同侧上运动神经元性瘫痪、深感觉障碍,对侧痛温觉障碍。

(四)脑干延髓外侧病变(五)丘脑(六)内囊(七)皮质第三节脑神经脑神经有十二对:一嗅二视三动眼,四划五叉六外展,七面八听九舌咽,迷走及副舌下全。

一、视神经(一)解剖生理视网膜——视神经——视交叉——视束——外侧膝状体(换神经元)——视放射(经内囊后肢)——枕叶视中枢皮质。

光反射:不经外侧膝状体,由视束经上丘臂而人中脑上丘,与两侧动眼神经副交感埃一魏核联系。

(二)临床表现1.视神经视神经本身病变或受压引起其传导完全中断时——该眼全盲,瞳孔直接对光反应消失,间接对光反应存在。

2.视交叉视交叉中部受损——引起双眼颞侧偏盲。

3.视束视束受损时,产生双眼对侧视野的同向偏盲,偏盲侧瞳孔对光反应消失。

4.视辐射下部受损导致对侧同向性上象限盲,视辐射上部受损导致对侧同向性下象限盲。

5.枕叶视中枢视中枢受损时可引起对侧同向偏盲及视觉失认。

(2004)A.糖尿病性视神经乳头水肿B.GravesCDE.希恩(Sheehan)答案:D(2004)解析:视交叉中部病变(如垂体瘤、颅咽管瘤)导致双颞侧偏盲。

二、动眼神经、滑车神经、外展神经(一)解剖生理1.动跟神经——中脑上丘水平的动眼神经核—向腹侧发射——由大脑脚脚间窝穿出:1分布于上睑提肌、上直肌、下直肌、内直肌、下斜肌。

2瞳孔括约肌和睫状肌是由动眼神经核上部的埃一魏核发出的副交感纤维支配的,其纤维终止于眶内睫状神经节,司瞳孔缩小或晶体变厚而视近物。

2.滑车神经起自中脑顶部穿出,与动眼神经伴行:分布于上斜肌,使眼球向外下运动。

3.外展神经——分布于外直肌。

(二)临床表现1.动眼神经麻痹——上脸下垂,外斜视、复视、瞳孔散大、光反应及调节反应消失。

眼球不能向上、向内运动,向下运动也受到很大限制。

2.滑车神经麻痹即上斜肌麻痹,向下向外运动减弱。

3.外展神经麻痹内斜视,眼球不能向外侧转动,有复视。

三、三叉神经(一)解剖生理1.感觉感觉纤维:三叉神经半月节,眼支、上颌支、下颌支。

(以眼裂和嘴唇大概分界)2.运动:脑桥三叉神经运动核发出纤维,融合于下颌支内,支配咀嚼肌、鼓膜张肌等。

(二)临床表现三叉神经损害产生同侧面部的感觉障碍和角膜反射消失,咀嚼肌瘫痪,张口时下颌向病侧偏斜。

核性:三叉神经脊束核的纤维传入排列不同(口周止于核上部,耳周纤维至于核下部)四、面神经(一)解剖生理1.运动(面神经核下部以及舌下神经核只有对侧支配)2.感觉味觉纤维3.副交感副交感纤维(与纤体有关)(二)临床表现1.周围性面神经麻痹:鼻唇沟变浅、口角下垂、额纹变浅或消失、眼裂变大、口角偏向健侧,皱额、皱眉、闭眼、鼓腮、露齿等动作不能。

2.中枢性面神经麻痹(中央前回下部一侧性损害或皮质脑干束损害引起),仅出现对侧眶部以下诸肌麻痹,而额肌及眼轮匝肌不受累,故皱额、皱眉和闭眼动作皆无障碍,且常伴有同侧偏瘫及中枢性舌下神经麻痹。

五、舌咽神经、迷走神经(一)解剖生理1.舌咽神经感觉纤维舌后1/3的味蕾,传导味觉;至咽部、软腭、舌后1/3、扁桃体、两侧腭弓、耳咽管以及鼓室,接受粘膜感觉;至颈动脉窦和颈动脉球即窦神经,与呼吸、脉搏及血压的调节有关;延髓的孤束核。

运动纤维起自疑核,分布于茎突咽肌,功能是提高咽穹窿。

副交感纤维2.迷走神经:躯体感觉纤维;内脏感觉纤维;副交感纤维。

(二)临床表现:舌咽神经和迷走神经(真性球麻痹)受损引起声音嘶哑或说话鼻音、吞咽困难、喝水呛咳,检查可见病侧的软腭弓较低,腭垂偏向健侧,咽反射消失。

因该两神经核受双侧支配,一侧皮质脑干束损害不引起临床症状,双侧损害才引起类似球麻痹的症状,称假性球麻痹。