小学课外文言文阅读练习题及答案

(完整版)小学课外文言文阅读练习题及答案

.小学课外文言文阅读练习及答案( 一 )郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。

至之市,而忘操之。

已得履,乃曰:“吾忘持度。

”反归取之。

及反,市罢,遂不得履。

人曰:“何不试之以足 ?”曰:“宁信度,无自信也。

”1.翻译句子。

①郑人有欲买履者:②先子度其足:③而置之其坐:3.郑人买履告诉我们什么道理 ?4.文中的之字解说。

①而置之其坐 ( )②至之市( )③而忘操之( )④反归取之 ( )⑤何不试之以足( )( 二 )王冕者,诸暨人。

七八岁时,父命牧牛陇上,窃入学舍,听诸生诵书 ; 听已,辄默记。

暮归,忘其牛,或牵牛来责蹊田,父怒挞之。

已而复如初。

母曰:“ 儿痴这样,曷不听其所为 ? 冕因去,依僧寺以居。

夜潜出坐佛膝上,执策映长明灯读之,琅琅达旦。

佛像多土偶,狰狞可怖, ; 冕小儿,恬若不知。

1.解说加点字①窃入学舍窃: ( ) ②辄默记辄() ③儿痴这样痴( )④恬若不见恬⑤父怒挞之挞( )⑥曷不听其所为曷( )2.翻译句子①王冕者,诸暨人 ( )②夜潜出坐佛膝上,执策映长明灯读之( )3.王冕能成为画家的原由 ?( ) ( 三 )北人生而不识菱者,仕于南方,席而啖菱,并角进口。

或曰:“啖菱须去壳。

”其人自护所短,曰:“我非不知,并壳者,欲以去热也。

”问者曰:“北土亦有此物否?”答曰:“前山后山,何地不有! ”夫菱生于水而曰土产,此坐强不知认为知也。

1.解说加点字①席而啖菱啖 ( )②欲以去热也去( )2.翻译句字。

夫菱生于水而曰土产,此坐强不知认为知也。

( )3.阅读本文,谈谈你对北人“强不知认为知”的见解。

( 四 )楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟,曰:“是吾剑之所从坠。

”舟止,从其所契者入水求之。

舟已行矣,而剑不可以,求剑若此,不亦惑乎 ?1.解说加点字。

其剑自舟中坠于水自( )是吾剑之所从坠是( )2.翻译句子舟已行矣,而剑不可以,求剑若此,不亦惑乎?( )从表达方式上看,中前两句的是( ) ,最后一句是( ) 。

(完整版)小古文阅读题(附答案)

文言文阅读练习练习一阅读下面的文言文,回答1-5题。

王冕者,诸暨人。

七八岁时,父命牧牛陇上,窃入学舍,听诸生诵书;听已,辄默记。

暮归,忘其牛。

或牵牛来责蹊田。

父怒,挞之,已而复如初。

母曰:“儿痴如此,曷不听其所为。

” 冕因去依僧寺以居。

夜潜出,坐佛膝上,执策映长明灯读之,琅琅达旦。

佛像多土偶,狞恶可怖;冕小儿,恬若不见。

安阳韩性闻而异之,录为弟子,学遂为通儒。

——宋濂《王冕传》1.分别选出对下列句中加点字解释正确的项。

①窃入学舍 A •偷东西B.偷偷地C •私自(谦辞)(B )②儿痴如此 A •痴呆B.痴迷C.白痴(B )③恬若不见 A •安静B.安适C.坦然(C)2•下列句中加点的词的意义和用法,相同的一项是(A,两个其”都是代词那个”A •暮归,忘其牛查无其人B •冕因去依僧寺以居(而)喻之以理(用)C.执策映长明灯读之(它)赤子之心(的) D •录为弟子(作为)为虎作伥(替,给)3•文中儿痴如此”的此”指代的内容,正确的一项是(D指父怒,挞之”仍如先前一样) A •父命牧牛陇上,窃入学舍,听诸生诵书;听已,辄默记。

B.暮归,忘其牛。

C.或牵牛来责蹊田。

D.父怒,挞之,已而复如初。

4•下列叙述,不符合原文意思的一项是(C,王冕白天放牛”不合文意)A •王冕放牛而跑到学堂听学生读书,直到傍晚才回家,忘记了放牛的事。

B •因牛踩坏了农田,王冕遭到父亲责打,可过后他仍然如先前一样去听学生读书而忘了放牛。

C.在母亲的劝说下,王冕白天放牛,晚上寄居僧寺,夜里坐在佛像膝盖上,对着长明灯读书。

D.韩性听到了王冕好学苦读的事,收王冕做弟子,王冕后来成为博通的学者。

5 •翻译文中划线的句子。

①或牵牛来责蹊田。

译文:有的人牵着牛来责备牛踩了地里的庄稼。

(“责”是“责备”之义)②安阳韩性闻而异之。

译文:安阳人韩性听说此事以后认为王冕与众不同(异之”是以之为异”)练习二阅读下面的文言文,回答1—5 题。

(楚)宣王问群臣曰:“吾闻北方之畏昭奚恤(楚将)也,果诚何如?”群臣莫对。

课外文言文小故事阅读60篇练习(含答案)

课外文言文阅读训练60篇(一)敏慧1、黄琬巧对黄琬幼而慧。

祖父琼,为魏郡太守。

建和元年正月日食。

京师不见而琼以状闻。

太后诏问所食多少。

琼思其对而未知所况。

琬年七岁,在旁,曰:“何不言日食之余如月之初?”琼大惊,即以其言应诏,而深奇爱之。

【注释】①建和:汉桓帝年号。

建和元年为公元147年。

②京师不见:京城里看不到那次日食的情况。

【文化常识】“太后”及其他。

自从秦朝起,天子称“皇帝”,皇帝的妻子称“皇后”。

“太后”(或皇太后)指皇帝的母亲(周朝诸侯王的母亲也称“太后”),皇帝的父亲称“太上皇”。

皇帝的祖母称“太皇太后”,皇帝的祖父叫“太上太皇”。

“太”有至高至大的意思,因此皇帝的医生叫“太医”,皇帝的老师叫“太师”,皇帝的祖庙叫“太庙”。

【思考与练习】1、解释:①诏②奇2、翻译:①琼思其对而未知所况;②即以其言应诏3、选择:“琼以状闻”有以下理解,哪一项是不正确的?①黄琼因此听说了这情况;②黄琼把这情况报告皇上;③黄琼把这情况让皇上听到。

4、理解:黄琬说的日食后的样子到底是怎样的?2、神童庄有恭粤中庄有恭,幼有神童之誉。

家邻镇粤将军署,时为放风筝之戏,适落于将军署之内宅,庄直入索取。

诸役以其神格非凡,遽诘之曰:“童子何来?”庄以实对。

将军曰:“汝曾读书否?曾属对否?”庄曰:“对,小事耳,何难之有!”将军曰:“能对几字?”庄曰:“一字能字,一百字亦能之。

”将军以其方之大而夸也,因指厅事所张画幅而命之对曰“旧画一堂,龙不吟,虎不啸,花不闻香鸟不叫,见此小子可笑可笑。

”庄曰:“即此间一局棋,便可对矣。

”应声云:“残棋半局,车无轮,马无鞍,炮无烟火卒无粮,喝声将军提防提防。

”【注释】①粤中:今广东番禺市。

②庄有恭:清朝人,官至刑部尚书。

③神格:神条与气质。

④曾属对否:曾经学过对对子吗?⑤厅事:指大堂。

⑥火卒:军中伙夫。

【文化常识】象棋。

围棋与象棋是中国的两大棋类活动。

多数专家认为,先有围棋后有象棋。

“象棋”一词最早出现在《楚辞·招魂》中,自秦汉至唐初,象棋中只有将、车、马、卒四个兵种。

小学文言文阅读训练10篇(含答案)

小学古文文言文阅读训练10篇1.自相矛盾楚人有鬻(yù,卖)盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。

”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。

”或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也。

夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

译文:楚国有个卖矛和盾的人,夸赞自己的盾说:“我的盾十分坚固,任何东西都不能穿透它。

”又炫耀自己的矛说:“我的矛十分锋利,什么东西都能刺穿。

”有人问:“用你的矛刺你的盾,会怎么样呢?”那个人回答不出来了。

什么都不能够刺穿的盾与可以刺穿任何东西的矛,不可能同时存在于这个世界上。

1.加点词语解释不正确的一项是()A.誉.之曰(称赞)B.于物无不陷.也(穿透)C.吾矛之利.(好处)D.夫.不可陷之盾与无不陷之矛(句首发语词)2.“其人弗能应也”的原因是什么?3.假如你是楚国商人,你该怎样来推销你的“矛”和“盾”?4.学习这则寓言后,你得到什么启示?参考答案:1.C 2.因为自己把“矛”和“盾”的功力都夸大到绝对化程度,使自己不能自圆其说,处于尴尬局面,无法回答。

3.示例:卖矛的时候,可用一个质量不如自己的矛的产品加以比较,卖盾的时候用同样的方法加以比较,这样既可以试出自己矛的好处,也能比较出自己盾的质量。

4.说话、做事都要认真考虑周到,不要自行相互抵触,产生矛盾。

2.叶公好龙叶公子高好龙,钩以写龙,凿以写龙,屋室雕文以写龙。

于是天龙闻而下之,窥头于牖(yǒu,窗),施尾于堂。

叶公见之,弃而还走,失其魂魄,五色无主。

是叶公非好龙也,好夫似龙而非龙者也。

译文:叶公喜欢龙,衣带钩、酒器上刻着龙,居室里雕镂装饰的也是龙。

他这样爱龙,被天上的真龙知道后,便从天上下降到叶公家里,龙头搭在窗台上探望,龙尾伸到了厅堂里。

叶公一看是真龙,转身就跑,吓得他像失了魂似的,惊恐万状,不能控制自己。

由此看来,叶公并不是真的喜欢龙,他喜欢的只不过是那些像龙却不是龙的东西。

1.“弃而还走”中“还”的意思是:__________________。

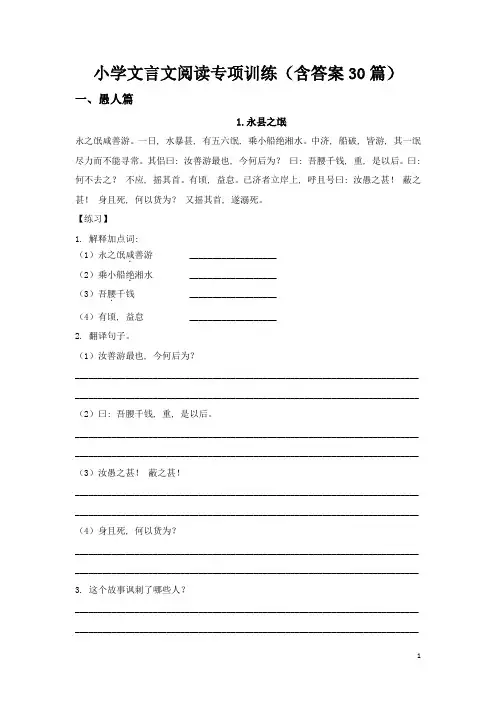

小学文言文阅读专项训练(带答案30篇)

小学文言文阅读专项训练(含答案30篇)一、愚人篇1.永县之氓永之氓咸善游。

一日, 水暴甚, 有五六氓, 乘小船绝湘水。

中济, 船破, 皆游, 其一氓尽力而不能寻常。

其侣曰: 汝善游最也, 今何后为?曰: 吾腰千钱, 重, 是以后。

曰: 何不去之?不应, 摇其首。

有顷, 益怠。

已济者立岸上, 呼且号曰: 汝愚之甚!蔽之甚!身且死, 何以货为?又摇其首, 遂溺死。

【练习】1. 解释加点词:(1)永之氓咸.善游 ___________________(2)乘小船绝.湘水 ___________________(3)吾腰.千钱 ___________________(4)有顷, 益怠 ___________________2. 翻译句子。

(1)汝善游最也, 今何后为?___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (2)曰: 吾腰千钱, 重, 是以后。

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (3)汝愚之甚!蔽之甚!___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (4)身且死, 何以货为?___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3. 这个故事讽刺了哪些人?___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________2.济阴贾人济阴之贾人, 渡河而亡其舟, 栖于浮苴(jū)上号焉。

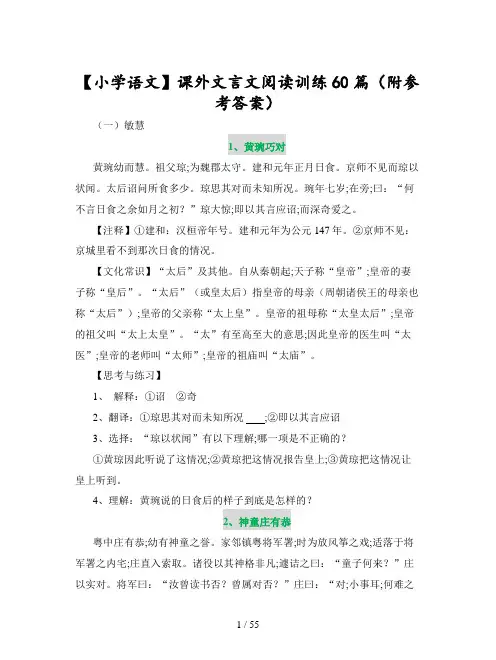

【小学语文】课外文言文阅读训练60篇(附参考答案)

【小学语文】课外文言文阅读训练60篇(附参考答案)(一)敏慧1、黄琬巧对黄琬幼而慧。

祖父琼;为魏郡太守。

建和元年正月日食。

京师不见而琼以状闻。

太后诏问所食多少。

琼思其对而未知所况。

琬年七岁;在旁;曰:“何不言日食之余如月之初?”琼大惊;即以其言应诏;而深奇爱之。

【注释】①建和:汉桓帝年号。

建和元年为公元147年。

②京师不见:京城里看不到那次日食的情况。

【文化常识】“太后”及其他。

自从秦朝起;天子称“皇帝”;皇帝的妻子称“皇后”。

“太后”(或皇太后)指皇帝的母亲(周朝诸侯王的母亲也称“太后”);皇帝的父亲称“太上皇”。

皇帝的祖母称“太皇太后”;皇帝的祖父叫“太上太皇”。

“太”有至高至大的意思;因此皇帝的医生叫“太医”;皇帝的老师叫“太师”;皇帝的祖庙叫“太庙”。

【思考与练习】1、解释:①诏②奇2、翻译:①琼思其对而未知所况 ;②即以其言应诏3、选择:“琼以状闻”有以下理解;哪一项是不正确的?①黄琼因此听说了这情况;②黄琼把这情况报告皇上;③黄琼把这情况让皇上听到。

4、理解:黄琬说的日食后的样子到底是怎样的?2、神童庄有恭粤中庄有恭;幼有神童之誉。

家邻镇粤将军署;时为放风筝之戏;适落于将军署之内宅;庄直入索取。

诸役以其神格非凡;遽诘之曰:“童子何来?”庄以实对。

将军曰:“汝曾读书否?曾属对否?”庄曰:“对;小事耳;何难之有!”将军曰:“能对几字?”庄曰:“一字能字;一百字亦能之。

”将军以其方之大而夸也;因指厅事所张画幅而命之对曰“旧画一堂;龙不吟;虎不啸;花不闻香鸟不叫;见此小子可笑可笑。

”庄曰:“即此间一局棋;便可对矣。

”应声云:“残棋半局;车无轮;马无鞍;炮无烟火卒无粮;喝声将军提防提防。

”【注释】①粤中:今广东番禺市。

②庄有恭:清朝人;官至刑部尚书。

③神格:神条与气质。

④曾属对否:曾经学过对对子吗?⑤厅事:指大堂。

⑥火卒:军中伙夫。

【文化常识】象棋。

围棋与象棋是的两大棋类活动。

多数专家认为;先有围棋后有象棋。

三年级文言文阅读题

三年级文言文阅读题1. 群儿戏于庭,一儿登瓮,足跌没水中。

众皆弃去,光持石击瓮破之,水迸,儿得活。

- 解释下列字的意思。

- 戏:玩耍。

解析:“戏于庭”表示在庭院里玩耍,“戏”在这里是玩耍的意思。

- 皆:都。

解析:“众皆弃去”意思是众人都离开了,“皆”表示都。

- 持:拿。

解析:“光持石击瓮破之”,司马光拿着石头击打瓮,“持”就是拿的意思。

- 句子翻译。

- 群儿戏于庭,一儿登瓮,足跌没水中。

译文:一群儿童在庭院里玩耍,一个小孩爬上大水缸,失足掉进缸里被水淹没了。

解析:“群儿”指一群儿童,“戏于庭”是状语后置,正常语序是“群儿于庭戏”,“登瓮”是爬上瓮,“没”是淹没。

- 光持石击瓮破之,水迸,儿得活。

译文:司马光拿起石头砸破水缸,缸里的水涌出来,小孩得救了。

解析:“持石”拿着石头,“击瓮破之”击打水缸使它破了,“迸”是涌出的意思,“得活”得以活命。

2. 这篇文言文主要写了什么事?- 答案:主要写了一群孩子在庭院玩耍时,一个孩子失足掉进瓮里,其他孩子都跑开了,司马光拿起石头砸破瓮救出孩子的事。

解析:文章开篇描述了孩子玩耍时的危险场景,接着重点写司马光的救人行为,通过对比其他孩子的“弃去”,突出司马光的聪明机智。

3. 从司马光身上你学到了什么?- 答案:从司马光身上学到了遇到紧急情况要冷静思考、沉着应对,用智慧去解决问题。

解析:司马光在众人都惊慌离开的情况下,能够想到用石头砸破瓮来救人,这种冷静和智慧是值得学习的。

1. 宋人有耕者。

田中有株。

兔走触株,折颈而死。

因释其耒而守株,冀复得兔。

兔不可复得,而身为宋国笑。

- 解释下列字词。

- 株:树桩。

解析:“田中有株”,田地里有树桩,“株”在这里指树桩。

- 走:跑。

解析:“兔走触株”,兔子奔跑时撞到树桩上,古文中“走”常表示跑的意思。

- 释:放下。

解析:“因释其耒而守株”,于是放下他的农具守着树桩,“释”为放下。

- 冀:希望。

解析:“冀复得兔”,希望再得到兔子,“冀”是希望的意思。

小学文言文古文阅读训练30篇(含答案)

小学文言文古文阅读训练30篇(含答案)1.自相矛盾在楚国,有一个卖矛和盾的人,他夸赞自己的盾说:“我的盾十分坚固,任何东西都不能穿透它。

”又自己的矛说:“我的矛十分锋利,什么东西都能刺穿。

”有人问他:“用你的矛刺你的盾,会怎么样呢?”那个人回答不出来了。

因为既有不可陷之盾,又有无不陷之矛,这两者不可能同时存在于这个世界上。

2.义犬救主XXX喜欢打猎,养了一只猎犬,名叫“的尾”,每次都跟着他。

有一次,XXX来到江边,被一条大蛇围绕。

犬咬死了蛇,但XXX却昏迷不醒。

犬在路上不停地彷徨吠叫,家人跟着犬来到了江边,发现了XXX。

XXX被救回家后,犬连续两天都不吃东西。

从此,XXX对犬格外珍爱,把它当成亲戚一样看待。

3.改写后的启示自相矛盾的行为会让人难以相信你所说的话。

而狗对主人的忠诚和义气是无私的,值得我们研究和珍惜。

XXX而学,夜以继日,不厌其烦,不辍其志,以求所学之成。

这是古代学者勤奋好学的写照。

在当今社会,也有很多人像古人一样,不辞辛劳,不断追求知识和技能的提升。

他们用自己的努力和汗水,创造了一个个辉煌的人生。

1.这段话的主要内容是什么?2.将“炳烛而学”改成现代汉语。

3.请简述你认为勤奋好学的重要性。

参考答案:1.古代学者勤奋好学的写照,以及当今社会中勤奋追求知识的人们的事例。

2.用现代汉语表达为“夜以继日地研究,不厌其烦,不辍其志,以求所学之成。

”3.勤奋好学是一个人成长和发展的基础,只有不断研究和提升自己,才能在职场和生活中获得更多的机会和成就。

同时,勤奋好学也是一个人塑造自己品格和修养的重要途径。

1.(1)置之:放在(2)操之:使用,操作(3)宁信:更相信(4)自信:自己的判断和感觉2."宁信度,无自信也" 的翻译为“我宁可相信量好的尺码,也不相信自己的脚。

”3.XXX最可笑的言行是忘记带量好的尺码,而返回家取尺码,最终错过了买鞋子的机会。

4.这则寓言告诫人们在做事情时,应该既要信任自己的能力,也要依靠客观的标准。

小学语文必做文言文阅读理解练习题(后附答案)

文言文阅读(试题)凿壁偷光匡衡勤学而无烛,邻舍有烛而不逮,衡乃穿壁引其光,以书映光而读之。

邑人大姓①文不识②,家富多书,衡乃与其佣③作而不求偿。

主人怪,问衡,衡曰:“愿得主人书遍读之。

”主人感叹,资给以书,遂成大学④。

【注释】①大姓:大户人家,有钱的人。

②文不识:人名,姓“文”名“不识”。

③佣:雇佣。

④大学:大学问家。

1.给下列加点字或句子选择正确的解释。

(1)邻居有烛而不逮.()A.抓住。

B.达到,及。

C.捉,捕。

2.主人感叹,资给以书,遂成大学。

()A.主人听了他的话深为感叹,就把书借给他读,于是他成了大学问家。

B.主人感到很惊叹,就把书借给他读,最后他成为大学问家。

C.主人听了他的话深为感叹,就拿出钱给他买书,直到读完大学。

3.下列句子朗读节奏划分恰当的一项是()A.匡衡/勤学/而无烛B.衡/乃穿壁/引/其光C.愿得/主人书遍/读之4.这个故事的主人公是_________,“衡乃穿壁引其光”是想________________(用原句回答)。

“______________”这个成语就出自这个故事。

关于勤奋好学的成语,你还知道哪些,请任写一个:_____________________。

慈母败儿司马光为.人母者,不患①不慈,患于知爱不知.教也,古人有言曰:“慈母败子”。

爱而不教,使沦于不肖②,陷于大恶③,入于刑辟④,归于乱亡。

非他人败之也,母败之也。

自古及今,若是者多矣,不可悉数⑤。

(选自《家范》)注释:患:担心。

不肖(xiào):品行不好。

大恶:大罪过。

刑辟(pì):犯了死罪。

辟,法律,刑法。

悉数:详细地一个一个列举。

1.下列句子朗读节奏划分不正确的一项是()A.患于知/爱不知教也B.慈母/败子C.母/败之D.若是者/多矣2.解释文中加点的词。

(1)为( )(2)知( )3.翻译文中画线句子。

自古及今,若是者多矣。

_______________________________________________________________________________。

小学文言文古文阅读训练30篇(含答案)

小学古文文言文阅读训练30篇1.自相矛盾楚人有鬻(yù,卖)盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。

”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。

”或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也。

夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

译文:楚国有个卖矛和盾的人,夸赞自己的盾说:“我的盾十分坚固,任何东西都不能穿透它。

”又炫耀自己的矛说:“我的矛十分锋利,什么东西都能刺穿。

”有人问:“用你的矛刺你的盾,会怎么样呢?”那个人回答不出来了。

什么都不能够刺穿的盾与可以刺穿任何东西的矛,不可能同时存在于这个世界上。

1.加点词语解释不正确的一项是()A.誉.之曰(称赞)B.于物无不陷.也(穿透)C.吾矛之利.(好处)D.夫.不可陷之盾与无不陷之矛(句首发语词)2.“其人弗能应也”的原因是什么?3.假如你是楚国商人,你该怎样来推销你的“矛”和“盾”?4.学习这则寓言后,你得到什么启示?参考答案:1.C 2.因为自己把“矛”和“盾”的功力都夸大到绝对化程度,使自己不能自圆其说,处于尴尬局面,无法回答。

3.示例:卖矛的时候,可用一个质量不如自己的矛的产品加以比较,卖盾的时候用同样的方法加以比较,这样既可以试出自己矛的好处,也能比较出自己盾的质量。

4.说话、做事都要认真考虑周到,不要自行相互抵触,产生矛盾。

2.义犬救主华隆好弋[1](yì)猎。

畜(xù)一犬,号曰“的尾”,每将自随[2]。

隆后[3]至江边,被一大蛇围绕周身。

犬遂咋[4](zé)蛇死焉,而华隆僵仆无所知矣。

犬彷徨(páng huáng)嗥吠(háo fèi),往复路间。

家人怪其如此,因随犬往。

隆闷绝[5]委地,载归家,二日乃苏。

隆未苏之间,犬终不食。

自此爱惜,如同于亲戚焉。

摘自《太平广记》短文注释:[1]弋:射。

[2]将自随:带着它跟随自己。

[3]后:后来,以后。

[4]咋:咬。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

小学课外文言文阅读练习及答案(一)郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。

至之市,而忘操之。

已得履,乃曰:“吾忘持度。

”反归取之。

及反,市罢,遂不得履。

人曰:“何不试之以足?”曰:“宁信度,无自信也。

”1.翻译句子。

①郑人有欲买履者:②先子度其足:③而置之其坐:3.郑人买履告诉我们什么道理?4.文中的之字解释。

①而置之其坐( ) ②至之市( ) ③而忘操之( ) ④反归取之( ) ⑤何不试之以足( )(二)王冕者,诸暨人。

七八岁时,父命牧牛陇上,窃入学舍,听诸生诵书;听已,辄默记。

暮归,忘其牛,或牵牛来责蹊田,父怒挞之。

已而复如初。

母曰:“儿痴如此,曷不听其所为? 冕因去,依僧寺以居。

夜潜出坐佛膝上,执策映长明灯读之,琅琅达旦。

佛像多土偶,狞恶可怖,;冕小儿,恬若不知。

1.解释加点字①窃入学舍窃:( )②辄默记辄 ( )③儿痴如此痴( )④恬若不见恬⑤父怒挞之挞( ) ⑥曷不听其所为曷( )2.翻译句子①王冕者,诸暨人( )②夜潜出坐佛膝上,执策映长明灯读之( )3.王冕能成为画家的原因?( )(三)北人生而不识菱者,仕于南方,席而啖菱,并角入口。

或曰:“啖菱须去壳。

”其人自护所短,曰:“我非不知,并壳者,欲以去热也。

”问者曰:“北土亦有此物否?”答曰:“前山后山,何地不有!”夫菱生于水而曰土产,此坐强不知以为知也。

1.解释加点字①席而啖菱啖( ) ②欲以去热也去( )2.翻译句字。

夫菱生于水而曰土产,此坐强不知以为知也。

( )3.阅读本文,说说你对北人“强不知以为知”的看法。

(四)楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟,曰:“是吾剑之所从坠。

”舟止,从其所契者入水求之。

舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?1.解释加点字。

其剑自舟中坠于水自( )是吾剑之所从坠是( )2.翻译句子舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?( )从表达方式上看,选问中前两句的是( ),最后一句是( )。

5.文中刻画楚人运用了哪些描写方法?突出了他什么特点?( )6.这寓言叫什么?他说明了什么道理?参考答案:一、1 ①郑国有一个想要买鞋的人。

②先自己测量自己的脚。

③然后把尺子放在他的座位上。

3 不要墨守陈规,按教条办事,要知道变通,摆脱腐朽思想的束缚。

4 ①代词,指尺子; ②到……去; ③代词,指尺子; ④代词,指尺子; ⑤代词,指鞋。

二、1 ①窃:偷偷地; ②辄:就; ③痴:形容极度迷恋某种事物; ④恬:坦然; ⑤挞:用鞭子打。

⑥曷:同“何”,怎么,为什么。

2 ①王冕是诸暨县人。

②一到夜里,王冕暗地走出来,坐在佛像的膝盖上,拿着书就着佛像前长明灯的灯光读书。

3 吃苦耐劳,勤奋学习。

三、1 ①啖:吃。

②出:驱除。

2 菱是在水中生长,而他说是在土中生产,这是本来不知道的事情却硬说自己知道。

3 自己不懂的事物,不虚心求教,反而自吹自己知道,结果闹出笑话,充分反映出这个北方人的愚昧。

(其它答案合理均可)四、1 ①自:从。

②是:这。

2 船已经前进了,而剑不能前进。

像这样寻找剑,不也太愚蠢了吗?3 记述; 议论。

5 语言描写和动作描写;更加具体地楚国人的死板、愚昧。

6 刻舟求剑;这则寓言告诉我们要考虑情况的变化,按照事物的发展来办事。

一.郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。

至之市,而忘操之。

已得履,乃曰:“吾忘持度。

”反归取之。

及反,市罢,遂不得履。

人曰:“何不试之以足?”曰:“宁信度,无自信也。

”1、解释“度”字(1)先自度其足(2)吾忘持度(2)宁信度2、翻译下列句子。

(1)及反,市罢,遂不得履。

(2)何不试之以足?3、探究:文中“之”字共出现五次,它们的意思一样吗?任意选择三句,说说句中的“之”是什么意思,或有什么作用。

(只允许回答三个)而置之其坐()至之市()而忘操之()反归取之()何不试之以足()4、《郑人买履》告诉我们什么道理?一.1.(1)dúo量(长短)(2)dù尺寸\尺码(3)dù尺寸\尺码2.等到他返回后,集市已经散了,(他)最终也没有买到鞋。

为什么不用脚去试试呢?3.而置之其坐(脚的尺寸)至之市(到、往)而忘操之(脚的尺寸)反归取之(脚的尺寸)何不试之以足(鞋子)4.这则寓言讽刺了那些办事过于死板,只信教条,讲形式,不相信实际的人,告诉人们做事不能过分拘泥形式,要注重实际。

二、蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。

贫者语于富者曰:“吾欲之南海,何如?”富者曰:“子何恃而往?”曰:“吾一瓶一钵足矣。

”富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。

子何恃而往?”越明年,贫者自南海还,以告富者。

富者有惭色。

西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至焉。

人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?1、解释字义。

①蜀之鄙有二僧_________ ②吾欲之南海__________③顾不如蜀鄙之僧哉________ ④子何恃而往__________2、翻译划横线的语句。

(2分)_3、作者分别举“贫者”“富者”的例子,采用的是一种________方法,这样写,是为了说明人之为学,关键在____________ 。

二.1.①边境。

②到。

③难道。

④凭借2.人们确立志向,难道还比不上四川边境上的和尚吗?3.对比,立志。

三.与善人居,如入芝兰之室,久而不闻其香,即与之化矣。

与不善人居,如入鲍鱼之肆,久而不闻其臭,亦与之化矣。

丹之所藏者赤,漆之所藏者黑,是以君子必慎其所处者焉。

1.解释字义。

(1)与善人居,如入芝兰之室居:(2)如入鲍鱼之肆肆:2.文中的“鲍鱼之肆”比喻怎样的环境?3.根据文意,君子要“慎处”的原因,可用一个成语来概括,那就是:近朱者赤,4.对这个成语所包含的观点你有什么看法?请简要回答。

___________________________________________________ ___________________________________________________ _______________三.1.居:一起店铺2.比喻污浊的环境,也比喻恶人聚集的地方。

3.近墨者黑4.(言之成理即可)四.由俭入奢易,由奢入俭难。

饮食衣服,若思得之艰难,不敢轻易费用。

酒肉一餐,可办粗饭几日;纱绢一匹,可办粗衣几件。

不馋不寒足矣,何必图好吃好着?常将有日思无日,莫待无时思有时,则子子孙孙常享温饱矣。

1.翻译下列句子。

由俭入奢易,由奢入俭难。

2.这则短文对你有什么启发?请谈谈你的感受。

四.1.由节俭进入奢侈(是)容易(的),由奢侈进入节俭(却)困难(了)。

2(略)五.师旷论学晋平公问于师旷曰:“吾年七十,欲学,恐已暮矣。

”师旷曰:“何不炳烛乎?”平公曰:“安有为人臣而戏其君乎?”师旷曰:“盲臣安敢戏其君?臣闻之:少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;老而好学,如炳烛之明,孰与昧行乎?”平公曰:“善哉!”1.解释字义。

①晋平公问于师旷曰②臣安敢戏其君③孰与昧行乎④何不炳烛乎2.翻译下列句子。

(1)安有为人臣而戏其君乎?(2)老而好学,如炳烛之明,孰与昧行乎?3.文中师旷用了三个比喻,意在说明一个什么道理?答:五.1.①向②戏弄③昏暗④点燃2.(1)哪有做臣子的和君主开玩笑的呢?(2)晚年的时候喜欢学习,就象点蜡烛一样明亮,点上蜡烛和暗中走路哪个好呢?3.一个人要有活到才老学到老的精神。

六.匡衡勤学而无烛,邻居有烛而不逮,衡乃穿壁引其光,以书映光而读之。

邑人大姓文不识,家富多书,衡乃与其佣作而不求偿。

主人怪问衡,衡曰:“愿得主人书遍读之。

”主人感叹,资给以书,遂成大学。

1.解释字义。

①邻居有烛而不逮②衡乃与其佣作而不求偿③资给以书④遂成大学2.翻译下面的句子。

①衡乃穿壁引其光,以书映光而读之译文:②衡乃与其佣作而不求偿译文:3.出自这个故事的一个成语是,从字面上看,这个成语的意思是,现在用这个成语形容4.你认为,应该在哪些方面向匡衡学习?六.1.①到,此指照射过来②报酬③把④就2.①匡衡就在墙壁上凿了一个洞,让邻居家的光亮照过来,拿着书映着灯光来读书。

②匡衡就到他家去做雇工,又不要3.凿壁借光,凿开墙壁,借邻居的灯光来读书,现在这个成语形容勤学苦练。

4.①学习要主动——匡衡凿壁借光,主动创造条件来学习,其好学的精神值得学习。

②学习要刻苦——虽然家庭贫穷,可是,他不畏艰苦的环境,并且能以“与其佣作而不求偿”的方式“得主人书遍读之”,也是值得我们学习的。

.弈秋,通国之善弈也。

使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。

虽与之俱学,弗若之矣。

为是其智弗若与?吾曰:非然也。

1.解释字义。

①使弈秋诲二人弈②非然也③思援弓缴而射之④虽与之俱学,弗若之矣。

2.下列各句与“弈秋,通国之善弈者也”句式不同的一项是()A.夫战,勇气也 B.此则岳阳楼之大观也C.甚矣,汝之不惠 D.莲,花之君子者也3.翻译:①惟弈秋之为听②为是其智弗若与?译文:4.本文通过学弈这件小事,作者意在说明一个什么道理?答:七.1.①教诲,教导②这样③引,拉④一起2.C 3.①只听弈秋的教导。

②能说(难道)是他的聪明才智不如前一个人吗?4..阐明了学习必须专心致志,才能有所收获的道理。

八.齐宣王使人吹竽,必三百人。

南郭处士请为王吹竽,宣王说之,廪食以数百人。

宣王死,湣王立,好一一听之,处士逃。

1.解释字义。

(1)南郭处士请为王吹竽为:(2)宣王说之,廪食以数百人说:(3)好一一听之,处士逃好:2.请你用一个成语概括这个故事的大意:3.南郭处士本不会吹竿,可他却为齐宣王吹竽多年,为什么会出现这种现象?4.南郭处士逃走后,你认为他会去做什么?八.1.(1)替\ 给(2)通“悦”,愉快\ 高兴(3)喜欢\喜爱2.滥竽充数3.管理混乱,职责不明;领导昏庸,优劣不辨。

4.(略)九.虎求百兽而食之,得狐,狐曰:“子无敢食我也。

天帝使我长百兽;今子食我,是逆①天帝命也。

子以我为不信②,吾为子先行;子随我后,观百兽之见我而敢不走乎?”虎以为然,故遂与之行。

兽见之皆走。

虎不知兽畏己而走也,以为畏狐也。

[注:①逆:违抗②不信:不诚实,不可靠。

1.解释字义。

(1)天帝使我长百兽(2)子以我为不信,吾为子先行(3)虎以为然,故遂与之行(4)兽见之皆走2、翻译句子。

①今子食我,是逆天帝命也。

②子随我后,观百兽之见我而敢不走乎!③虎不知兽畏己而走也,以为畏狐也。

3.解释下列句子中加点词“之”的不同含义。

〈1〉观百兽之见我而敢不走乎()〈2〉故遂与之行()〈3〉其不善者而改之()〈4〉曾子之妻之市()〈5〉学而时习之()〈6〉见藐小之物必细察其纹理()4.从这则寓言可概括出的成语是,与这个故事意思相同或相近的成语或四字词语:,它们都是用来比喻一类人。

5.你是如何评价文中的这只狐狸的?请谈谈你的看法。