中医诊断学--第八章 病性辨证

中医诊断学病性辨证PPT讲稿

如感受寒邪常见寒证,但亦可出现热证 的结果。也就是说,原始病因可出现不同 的结果。

病因学所说的病因与辨证学所说的病因之 间的关系。此为本节学习的难点。

2020/8/10

中医诊断学

【目的要求】

1.掌握六淫辨证的概念 、临床表现及辨证要点。

2020/8/10

中医诊断学

2.寒淫证实寒之伤寒、中寒、虚寒的鉴别:

(1)概念不同

• 伤寒证——指寒邪外袭肌表,阻遏卫阳所表

现的实寒证。

• 中寒证——指寒邪直中脏腑、气血,损伤阳

气,阻遏气机所表现的里实寒证。

• 虚寒证(内)——指机体阳气不足,温煦无

力所表现的里虚寒证。

2020/8/10

中医诊断学

2020/8/10

中医诊断学

四、湿淫证(外湿证、内湿证)

1、基本特点:

湿为阴邪,最易损伤人之阳气。 脾喜燥而恶湿,湿邪侵犯人体,最易损伤脾

阳。

湿邪易阻碍气机运行,其性重浊,粘滞不爽,

病多缠绵难愈。

湿性趋下,病多见下部症状。 湿性弥漫,致病范围广泛,且易与它邪合病,

如暑湿,寒湿,风湿等。

2020/8/10

8.掌握津液不足证、水肿、痰证、饮证的概念、临床表 现及证候分析

2020/8/10

中医诊断学

【重点与疑难点】 (一)重点: 1.六淫各证的临床表现及辨证的要点。 2.气病、血病、气血同病、津液不足及水 肿、痰饮各类证候的概念、临床表现、证候 分析。 (二)疑难点: 1.瘀血及痰证的表现。 2.如何正确理解水、湿、痰、饮在形质、 流动性、证候表现上的异同,以及四者之间 的关系。

中医诊断学病性辨证课件

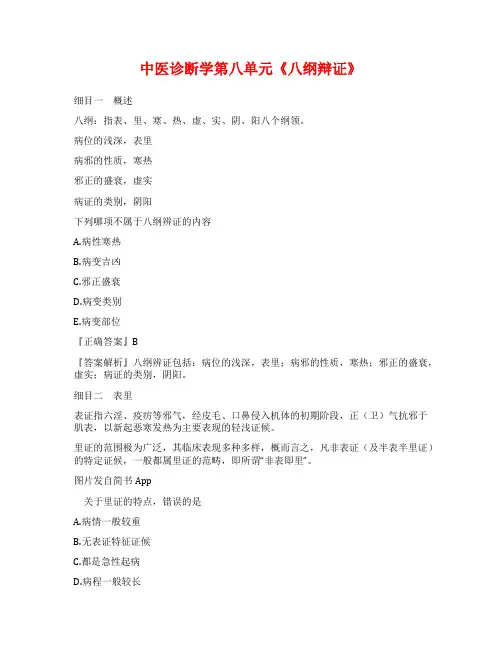

中医诊断学第八单元《八纲辩证》

中医诊断学第八单元《八纲辩证》细目一概述八纲:指表、里、寒、热、虚、实、阴、阳八个纲领。

病位的浅深,表里病邪的性质,寒热邪正的盛衰,虚实病证的类别,阴阳下列哪项不属于八纲辨证的内容A.病性寒热B.病变吉凶C.邪正盛衰D.病变类别E.病变部位『正确答案』B『答案解析』八纲辨证包括:病位的浅深,表里;病邪的性质,寒热;邪正的盛衰,虚实;病证的类别,阴阳。

细目二表里表证指六淫、疫疠等邪气,经皮毛、口鼻侵入机体的初期阶段,正(卫)气抗邪于肌表,以新起恶寒发热为主要表现的轻浅证候。

里证的范围极为广泛,其临床表现多种多样,概而言之,凡非表证(及半表半里证)的特定证候,一般都属里证的范畴,即所谓“非表即里”。

图片发自简书App关于里证的特点,错误的是A.病情一般较重B.无表证特征证候C.都是急性起病D.病程一般较长E.以脏腑证候为主『正确答案』C『答案解析』里证一般病程较长,起病较慢。

下列各项,不属于表证临床表现的是()A.恶寒发热B.头身疼痛C.鼻流清涕D.咽喉痒痛E.手足厥冷『正确答案』E『答案解析』手足厥冷不属于表证临床表现。

细目三寒热1.寒证的临床表现寒证常见的临床表现有恶寒,畏寒,冷痛,喜暖,口淡不渴,肢冷蜷卧,痰、涎、涕清稀,小便清长,大便稀溏,面色白,舌淡,苔白而润,脉紧迟等。

2.热证常见的临床表现有发热,恶热喜冷,口渴欲饮,面赤,烦躁不宁,痰、涕黄稠,小便短黄,大便干结,舌红,苔黄燥少津,脉数等。

图片发自简书App下列各项,不属于寒证与热证鉴别要点的是A.身热与身冷B.面赤与面白C.口渴与不渴D.舌苔黄与白E.头痛与不痛『正确答案』E『答案解析』寒证与热证鉴别要点不包括头痛与不痛。

细目四虚实虚证指人体阴阳、气血、津液、精髓等正气亏虚,而邪气不著,表现为不足、松弛、衰退特征的各种证候。

实证指人体感受外邪,或疾病过程中阴阳气血失调,体内病理产物蓄积,以邪气盛、正气不虚为基本病理,表现为有余、亢盛、停聚特征的各种证候。

中医诊断学--第八章 病性辨证

肢体抽搐,关节游走作痛(风痹)等

5. 常见证名:风邪袭表证、风客肌肤证、风邪

犯肺证、风水相搏证、风邪中络证、风毒窜

络证等。

2023/11/10

中医诊断学

外感风邪及风毒,新病突起, 符合痒、麻、动、抽等风邪致 病的证候特点。同时应熟悉外 风证与内风证在概念、成因、 证候表现上的异同及外风与寒、 热、火、湿、痰、水、毒等邪 兼并为病的名称,如风寒、风 热等。

(4)辨证要点:液态物质外泄是其主要 特征。

2023/11/10

中医诊断学

气不固证一般是指“卫表不 固”,属肺气虚证的范畴;或 指“气不摄血”,即脾不统血 证;或指“肾气不固”,系肾 气亏虚所致。其辨证时有气虚 的一般表现,并有各自“不固” 的证候特征。

2023/11/10

中医诊断学

【概念辨析】 气随血脱证与气不摄血 证

基本概念是,以气血津液 为纲,对病症进行证候分类的 方法。基本意义是,突出病机 诊断 显示了内伤杂病虚实变 化诊断学

一、气病辨证

(一)气虚类证

【概念】

因元气不足,以致推动、温煦、 固摄、气化、防御功能减退所致 病症。具体反映为多种脏腑组织 机能活动的衰退现象 。

2023/11/10

2023/11/10

中医诊断学

四、湿淫证(外湿证、内湿证)

1、基本特点: 湿为阴邪,最易损伤人之阳气。 脾喜燥而恶湿,湿邪侵犯人体,最易损伤脾阳。 湿邪易阻碍气机运行,其性重浊,粘滞不爽,

病多缠绵难愈。 湿性趋下,病多见下部症状。 湿性弥漫,致病范围广泛,且易与它邪合病,

如暑湿,寒湿,风湿等。

2023/11/10

(2)病因:久病、重病、劳累、先天不 足、后天失调、年老体衰。

中医执业医师 中医诊断学 第八单元 八纲辨证

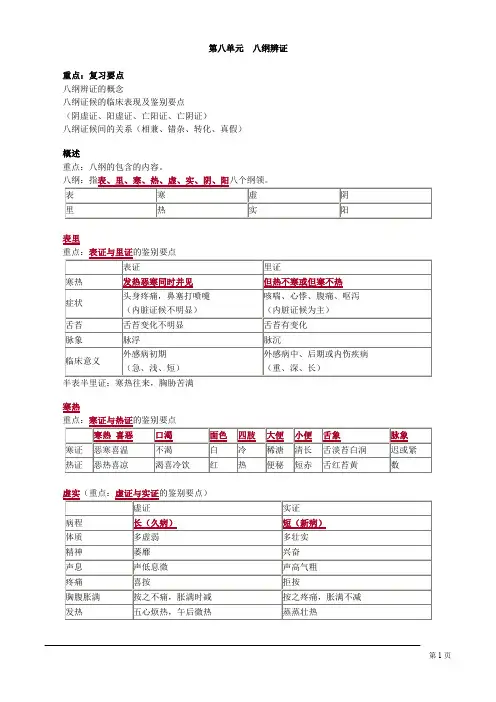

第八单元八纲辨证重点:复习要点八纲辨证的概念八纲证候的临床表现及鉴别要点(阴虚证、阳虚证、亡阳证、亡阴证)八纲证候间的关系(相兼、错杂、转化、真假)概述重点:八纲的包含的内容。

表里半表半里证:寒热往来,胸胁苦满寒热阴阳(重点:阴虚证与阳虚证的临床表现)阳虚证:畏冷,肢凉,口淡不渴,或喜热饮,或自汗,小便清长或尿少不利,大便稀薄,面色(白光)白,舌淡胖,苔白滑,脉沉迟(或为细数)无力。

可兼有神疲,乏力,气短等气虚的表现。

——阴证阴虚证:形体消瘦,口燥咽干,两颧潮红,五心烦热,潮热,盗汗,小便短黄,大便干结,舌红少津或少苔,脉细数等。

——阳证八纲证候间的关系证候相兼——表实寒证、表实热证、里实寒证、里实热证、里虚寒证、里虚热证证候错杂——表里同时受病,而表现出寒、热、虚、实性质相反。

如:表寒里热证、表热里寒证、表实里虚证、上热下寒证。

证候转化1.表里出入:表证入里、里证出表2.寒热转化:寒证化热、热证转寒3.虚实转化:实证转虚、虚证转实证候真假——多出现在疾病的危重阶段“真”——与疾病内在本质相符的证候“假”——不符合常规认识的假象寒热真假鉴别要点真——内部、中心(胸腹冷热最关键,胸腹灼热为热证,胸腹部冷而不灼热为寒证)假——四肢末端、外部真热假寒(阳盛格阴)——胸腹灼热,口渴,便黄,舌红苔黄,脉有力;四肢厥冷,面色紫暗,脉沉迟。

真寒假热(阴盛格阳)——自觉发热,触胸腹无灼热;面红如妆,非满面通红;口渴但不欲饮;便秘但质不燥。

患者恶寒重,发热不重,鼻塞,舌淡红苔薄白,脉浮紧,其临床意义是A.里寒证B.表热证C.表寒证D.表里俱寒证E.半表半里证『正确答案』C『答案解析』患者恶寒重,发热不重,鼻塞,舌淡红苔薄白,脉浮紧,为表寒证。

患者发热微恶寒,头痛,咳嗽,咽喉肿痛,大便溏泻,小便清长,其临床意义是A.上热下寒B.真热假寒C.表热里寒D.表实里虚E.真寒假热『正确答案』C『答案解析』患者发热微恶寒,头痛,咳嗽,咽喉肿痛,大便溏泻,小便清长,为表热里寒。

第八章病性辨证

5、临床表现:

(1)伤寒证:又名外寒证,表寒证,寒邪束

表,太阳表实证。 病机:寒伤卫阳。 表现:恶寒,发热,头身疼痛,无汗,鼻 塞流清涕,口不渴,咳嗽,气喘,痰白清稀, 舌苔白,脉浮紧。

(2)中寒证

病机:寒邪内侵,损伤阳气。 表现: 寒邪客肺:咳嗽,哮喘,咯白痰。 寒滞胃肠:脘腹疼痛,肠鸣腹泻,呕吐。 寒滞肝脉:肢体厥冷,拘急,无汗,肢体踡卧。 津液未伤:口淡不渴,面色白或青,小便清长。 舌脉:舌苔白,脉沉紧,沉迟,沉弦有力,或伏。

三、亡阳

1、概念:指体内阳气极度衰微,以冷汗、肢

厥、面白、脉微为主要表现的危重证候。 2、病因: (1)阳虚进一步发展而成,亦可阳气暴伤。 (2)大汗,失精,大失血,阳随阴脱而成。 (3)剧毒刺激,严重外伤,痰瘀阻塞,阳气 暴脱。

3、临床表现: 症状:冷汗淋漓,汗质稀淡,神情淡漠,肌肤 不温,手足厥冷,呼吸气微,面色苍白。 舌淡而润。脉微欲绝。 4、证候分析: 阳失温煦:手足厥冷,肌肤不温。 神情淡漠,呼吸微弱。 阳失固摄:冷汗淋漓,汗质稀淡。 阳失推动:面色淡白,舌淡,脉微欲绝。

(1)热盛伤阴可致伤津耗液,亡阴。 (2)热迫血行而致各种出血。 (3)热盛血壅,血败肉腐而成痈肿,溃烂,

脓液。 (4)热极生风,热扰热闭心神。

5、常见类型 (1)病位:风热犯表证,肺热炽盛证,心火亢盛, 胃热炽盛,热扰胸膈,肠热腑实,肝火上炎,肝火 犯肺,热闭心包,火毒入脉,热入营血,热(火) 毒壅聚肌肤证。 (2)病因:风热,风火,湿热,暑热,温燥,火 毒,瘀热,痰热,热饮证。 (3)温病辨证:卫分,气分,营分,血分证。 7、审证要点:发热,口渴,便秘,尿黄,舌红或 绛,苔黄干,脉数有力。

中医诊断学病性辨证

辨别病变性质

通过气血津液辨证,可以判断病变的性质, 如虚实、寒热、阴阳等,为治疗提供依据。

分析病情轻重

气血津液失调的程度不同,病情轻重也不同 ,通过辨证可以分析病情的严重程度。

预测疾病转归

气血津液失调的改善或恶化,往往预示着疾 病的转归,通过辨证可以预测疾病的发展趋 势。

调理气血津液在改善病性中意义

调理气血津液是改善病性的重要手段

01

针对气血津液失调的不同状况,采取相应的调理措施,可以改

善脏腑功能,缓解病情,提高患者的生活质量。

调理气血津液需结合具体病情

02

调理气血津液时,需根据患者的具体病情、体质等因素进行个

性化治疗,以达到最佳的治疗效果。

调理气血津液需注重整体观念

03

人体是一个有机的整体,调理气血津液时需注重整体观念,兼

虫积辨证

指寄生虫感染导致脏腑功能失调的辨证。根据患者生活史、临床表现及实验室检查,判断寄生虫种类及感染程度 。

痰饮辨证

指水液代谢障碍导致痰饮内生的辨证。根据患者症状、体征及四诊信息,分析痰饮产生原因及影响脏腑功能状况 。同时,还需关注痰饮的流动性、黏稠度等特性,以便更准确地判断病情。

07

病案分析与讨论

改进建议

为提高病性辨证的准确性和治疗效果,建议加强中医诊断学的学习和培训,提高临床医生的辨证能力 和治疗水平。同时,注重与患者的沟通和交流,详细解释病情和治疗方案,增强患者的信任度和依从 性。

感谢您的观看

THANKS

辨证目的

明确疾病的本质,为治疗提供依据,指导临床用药和针灸等治疗手段的选择。

辨证历史与发展

古代辨证

古代中医通过长期临床实践,逐 渐形成了八纲辨证、脏腑辨证、 六经辨证等基本辨证方法。

中医诊断学—病性辨证考点总结

中医诊断学——第八单元病性辨证细目一六淫辨证1.风淫证临床表现恶风寒,微发热,汗出,苔薄白,脉浮缓。

或有鼻塞、流清涕、喷嚏;或伴咽喉痒痛、咳嗽;或为突发皮肤瘙痒、丘疹;或为突发肌肤麻木、口眼斜;或肢关节游走作痛;或新起面睑、肢体浮肿等。

2.寒淫证临床表现恶寒重,或伴发热,无汗,头身疼痛,鼻塞或流清涕,脉浮紧。

或见咳嗽、哮喘、咯稀白痰;或为脘腹疼痛、肠鸣腹泻、呕吐;或为肢体厥冷、局部拘急冷痛等;或口不渴,小便清长,面色白甚或青,舌苔白,脉弦紧或脉伏。

3.暑淫证临床表现发热恶热,汗出,口渴喜饮,气短神疲,肢体困倦,小便短黄,舌红,苔白或黄,脉虚数。

或发热,猝然昏倒,汗出不止,气喘,甚至昏迷、惊厥、抽搐等;或见高热,神昏,胸闷,腹痛,呕恶,无汗等。

4.湿淫证临床表现头昏沉如裹,嗜睡,身体困重,胸闷脘痞,口腻不渴,纳呆,恶心,肢体关节、肌肉酸痛,大便稀,小便混浊。

或为局部渗漏湿液,或皮肤出现湿疹、瘙痒,妇女可见带下量多,面色晦垢,舌苔滑腻,脉濡缓或细等。

5.燥淫证临床表现皮肤干燥甚至皲裂、脱屑,口唇、鼻孔、咽喉干燥,口渴饮水,舌苔干燥,大便干燥,或见干咳少痰,痰黏难咯,小便短黄,脉象偏浮等。

6.火热证临床表现发热恶热,烦躁,口渴喜饮,汗多,大便秘结,小便短黄,面色赤,舌红或绛,苔黄干燥或灰黑,脉数有力(洪数、滑数、弦数等)。

或见神昏、谵语、惊厥、抽搐、吐血、衄血、痈肿疮疡等。

六淫辨证要点总结风淫证—外感风邪、风疹、中风、行痹、风水水肿恶风寒,微发热,汗出,脉浮缓;突发皮肤瘙痒、丘疹;肌肤麻木、口眼斜;肢关节游走作痛;新起面睑、肢体浮肿。

寒淫证寒冷、清稀、白、脉紧恶寒重,或发热,无汗,脉浮紧;咯稀白痰;肢体厥冷、局部拘急冷痛;舌苔白,脉弦紧。

暑淫证热、气虚、湿、神昏发热恶热,气短神疲,肢体困倦,小便短黄、猝然昏倒、胸闷,呕恶舌红,苔白或黄,脉虚数。

湿淫证困重、混浊、分泌物量多、苔腻头昏沉如裹,嗜睡,身体困重,胸闷脘痞;渗漏湿液;皮肤湿疹、瘙痒;妇女带下量多,舌苔滑腻,脉濡缓或细等。

【中医诊断学】八纲 辨证

中篇辨证绪论:一、辨证论治就是中医学得特色与精华辨证论治就是中医学得特色与精华,就是中医在诊治疾病时应当遵循得原则。

对疾病进行辨证诊断,就是中医学应有得、独特得内容,它就是治疗时立法处方得主要依据。

无论疾病病种就是否明确,辨证论治都能够根据每个人得具体病情进行灵活地处理,从而大大丰富了中医学对疾病得处理能力、二、证得内涵“证"就是中医学特有得理性概念,就是哲理、医理与临床实践得结合,就是认识论、科学观与生命科学、医学实际内容得结合。

三、辨证得方法与关系临床辨证得一般思维规律,就是在中医学理论得指导下,通过对症状、体征等病情资料得综合分析,先明确病位、病性等辨证纲领,再确定辨证具体要素,然后形成完整准确得证名。

八纲辨证就是辨证得纲领,属于纲领证;病性辨证就是辨别证候得性质,属于基础证;脏腑辨证就是以病位为主得辨证方法,属于具体证;此外,还有六经辨证、卫气营血辨证、三焦辨证、经络辨证等,也就是中医学辨证分类得方法、第七章八纲辨证【教学目得】熟悉八纲、八纲辨证,八纲证候相兼、错杂、转化、真假等概念;掌握八纲基本证候得临床表现,熟悉其证候分析。

【教学内容】1.八纲、八纲辨证得概念与源流。

2.表里辨证:表证(及半表半里证)、里证得概念、临床表现、证候分析、鉴别要点、3、寒热辨证:寒证、热证得概念、临床表现、证候分析、鉴别要点。

4。

虚实辨证:实证、虚证得概念、临床表现、证候分析、鉴别要点。

5、阴阳辨证:阴证、阳证得概念、临床表现、证候分析、鉴别要点。

6.八纲证候相兼、错杂得含义、类型;证候真假得含义、类型、证候特征、病机、辨证要点;证候转化得含义、类型、实质。

7.八纲辨证得意义。

【教学要求】一、八纲辨证得概念与源流1。

了解八纲作为辨证纲领得意义。

2.熟悉八纲辨证得概念;表里、寒热、虚实、阴阳各自得辨证意义。

二、八纲基本证候1。

熟悉表与里、表证与里证概念得相对性;表里两纲得辨证意义。

熟悉半表半里证得概念、临床表现。

中医诊断学第八章病性辨证

“风”性特征的证候。

证型

病机概要

临床表现

风邪 腠理疏松,卫表不固,风 发热恶风汗出头痛苔薄白,

袭表 伤阳位,经输不利

脉浮数

风邪 肺气失宣,肺系受病 犯肺

咳嗽、咽喉痛痒、鼻塞流 清涕或喷嚏

风 痹

风流与窜寒关湿节合邪,痹阻经络,肢体关节游走疼痛

肃 表

肺失宣降 寒邪袭表

咳嗽鼻塞 脉浮紧苔白薄

中 脏腑 寒中于里 寒邪客于不同脏腑可有不同 寒 气血 损及脏腑 临床表现

寒 经络 寒邪侵袭 四肢关节疼痛,拘挛、屈伸

痹

经络,气 不利、遇寒加剧

血凝塞

寒淫证的辨证依据

寒淫证的辨证依据是,新病突起,病势较 剧,有感寒原因可查,以寒冷症状为主要 表现。

本证属实寒证,与由于机体阳气亏 虚所形成的虚寒证有所不同,主要根据 是否感受寒邪、发病及病势的新久缓 急、病体的强弱等方面进行鉴别。

只是由于中医学对疾病本质的 认识,主要是从症状而推求原因, 因而病因学研究的病因与辨证学探 求的病性往往又是一致的。

病因学是由因析果,辨证学是由果 析因。

病性辨证分为: 第一节 辨六淫证候 第二节 辨阴阳虚损证候 第三节 辨气血证候 第四节 辨津液证候 第五节 辨情志证候

第一节 辨六淫证候

辨六淫证候,是根据病人所表现的症 状、体征等,对照六淫病邪的致病特点, 通过分析,辨别疾病当前病理本质

寒淫证临床表现 寒淫证常分为“伤寒”(即“伤寒证”)和“中 寒”(即“中寒证”)以及“寒痹” 。三者在病 因、病位、证候表现、病机等方面有异有同。

伤寒证中寒证寒痹概念

伤寒证中寒证寒痹鉴别

【概念】

执业药师考试知识题库--中医诊断学--八纲辨证

第八单元八纲辨证一、A11、寒热往来,心烦喜呕的症状见于( )A.表热里寒证B.表寒里热证C.表里俱寒证D.表里俱热证E.半表半里证2、外感表证中,表虚证与表实证鉴别的主要依据是( )A.恶寒与发热B.身痛与不痛C.浊涕与清涕D.有汗与无汗E.以上都不是3、以下哪一项不是热证的表现( )A.面赤B.小便短赤C.大便秘结D.口淡不渴E.咯痰黄稠4、实寒证与虚寒证最主要的区别点是( )A.病程的长短B.病势的缓急C.肢体痛与不痛D.怕冷与否E.脉之有力无力5、表证与里证最主要的鉴别要点是( )A.寒热是否并见B.是否有汗C.舌苔是黄是白D.是否头身疼痛E.是否咳嗽有痰6、下列哪项是虚热证与实热证的鉴别要点( )A.舌红而干B.发热口渴C.大便干结D.小便短黄E.五心烦热7、下列哪项不是八纲辨证所应辨析的内容( )A.病性的寒热B.病变的吉凶C.邪正的盛衰D.病情的类别E.病位的深浅8、下列哪项不是鉴别寒证与热证的要点( )A.身热与身冷B.面赤与面白C.口渴与不渴D.舌苔黄与白E.头痛与不痛9、下列哪项不是里证的临床表现( )A.恶寒发热B.口渴饮冷C.胃痛喜按D.舌质红苔黄E.脉洪大10、下列哪项应归属于阳证( )A.里实热证B.表实热证C.里实寒证D.表实寒证E.里虚热证11、下列哪项不是表证必备的特点( )A.感受外邪所致B.起病急C.病位浅D.病程短E.必发展为里证12、以下哪项不是虚证的临床表现( )A.五心烦热B.舌嫩少苔C.腹胀满不减D.声低息微E.怕冷喜加衣13、下列症状哪项不是实证的临床表现( )A.五心烦热B.大便秘结C.小便不通D.痰涎壅盛E.腹痛拒按14、下列哪一项不是表寒证的临床表现( )A.恶寒发热B.头身疼痛C.鼻流清涕D.咽喉肿痛E.无汗二、A21、初起高热,腹痛,便下脓血,时而昏谵,继而肢厥脉微,面色苍白,呼吸气微,额头冷汗,此为( )A.由寒转热B.由热转寒C.寒热并见D.真热假寒E.真寒假热2、患者发热微恶寒,鼻流浊涕,咽肿痛,心烦口渴喜饮,舌红苔薄黄,脉浮数,此为( )A.表里俱热证B.表寒里热证C.表热里寒证D.表热证E.里热证3、患者恶寒发热,头痛无汗,心烦口渴,舌尖红,苔白,脉浮紧,此为( )A.表寒证B.表热证C.表寒里热证D.表里俱热证E.表热里寒证4、患者初为恶寒发热,头痛无汗,继而汗出口渴,不恶寒仅恶热,此为( )A.表热证B.表寒证C.表里同病D.里邪达表E.表邪入里三、B1、A.寒证B.热证C.实证D.虚证E.表证<1>、咳嗽声高,痰多白滑,量多易出,脉滑,此属( )A.B.C.D.E.<2>、腹内肿物,推之固定不移,压痛拒按,此属( )A.B.C.D.E.2、A.动则汗出B.蒸蒸汗出C.半身汗出D.汗出如油E.睡时汗出<1>、实热证可见( )A.B.C.D.E.<2>、阴虚热证可见( )A.B.C.D.E.3、A.里实证B.表寒证C.表热证D.表虚证E.虚寒证<1>、畏寒肢冷,少气乏力,舌淡嫩属于( )A.B.C.D.E.<2>、恶寒发热,头痛无汗,苔白,脉浮紧属于( )A.B.C.D.E.4、A.阴证B.阳证C.寒证D.热证E.表证<1>、卧时向外,身轻自能转侧,语声高亢,此属( )A.B.C.D.E.<2>、蜷卧少动,精神萎靡,倦怠无力,属于( )A.B.C.D.E.答案部分一、A11、【正确答案】:E【答案解析】:半表半里证在六经辨证中通常称为少阳病证。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2020/11/21

.

【目的要求】

1.掌握六淫辨证的概念 、临床表现及辨证要点。

2.熟悉七情辨证、饮食劳伤及外伤证的临床表现。

3.了解六淫、疫疠各证的常见证名以及各证间的关系。

4.初步学会对临床病例进行病因分析。

5.掌握气虚证、气陷证、气脱证、气滞证、气逆证、气 闭证的概念、临床表现及证候分析。

6.掌握血虚证、血热证、血瘀证、血寒证的概念、临床 表现及证候分析。

胞宫; 苔滑腻,脉濡缓——湿证之舌脉; 关节肿痛、沉重,屈伸不利——湿注关节。

2020/11/21

.

2.寒淫证实寒之伤寒、中寒、虚寒的鉴别:

(1)概念不同

• 伤寒证——指寒邪外袭肌表,阻遏卫阳所表 现的实寒证。

• 中寒证——指寒邪直中脏腑、气血,损伤阳 气,阻遏气机所表现的里实寒证。

• 虚寒证(内)——指机体阳气不足,温煦无 力所表现的里虚寒证。

2020/11/21

.

(2)病因、病位不同

1、基本特点: 湿为阴邪,最易损伤人之阳气。 脾喜燥而恶湿,湿邪侵犯人体,最易损伤脾阳。 湿邪易阻碍气机运行,其性重浊,粘滞不爽,

病多缠绵难愈。 湿性趋下,病多见下部症状。 湿性弥漫,致病范围广泛,且易与它邪合病,

如暑湿,寒湿,风湿等。

2020/11/21

.

2.临床表现: 面色晦暗——湿浊上泛面部; 头重如裹——湿邪在头,清阳被困; 胸闷脘痞、纳呆、恶心呕吐——湿在胸脘; 大便稀溏——湿邪困脾,脾失健运; 小便混浊、妇女带下量多——湿浊下注膀胱、

(3)传变多易卒感即发,内外相引, 错杂相兼。

2020/11/21

.

2.概念:感受外界风邪(及风毒)所出现的符合 “风”性特征的证候。

3.病因:六淫之“风”(包括某些生物性致病因 素,即风毒。

4.临床表现:

汗出恶风、脉浮(太阳中风);

皮肤瘙痒、丘疹(风毒袭表);

口眼歪斜,麻木不仁(风中经络);

肢体抽搐,关节游走作痛(风痹)等

2020/11/21

.

第一节 辨六淫证候

辨六淫证候是根据病人所 表现的症状、体征对照六淫的 致病特点,通过分析辨别疾病 当前病理本质中是否存在着六 淫证候。

2020/11/21

.

一、风淫证

1、基本特点

(1)风为阳邪、轻扬升散、善行数 变,而为百病(外感病)之长

(2)显症来去迅速、游连不定、动 摇多变,而以外扰上达为主

2020/11/21

.

在临床上,因机体内部的 病理变化而出现上述症状,与 外界风邪无关,称之为"内风", 将在脏腑辨证中详述,不属本 章范畴。

2020/11/21

.

二、寒淫证 (外寒证)

1、基本特点:

(1)寒为阴邪,凝闭收引,清冷下 趋。

(2)显症拘紧,沉静,清稀,暗淡

(3)传变比较单纯,易动水饮,易 伤阳气,多在气分

2020/11/21

.

【学习时数】 6学时

【概念辨析】

1.六淫证候的发病特点。 2.风、寒、暑、湿、燥、火及疫疠的临床表现及 证候分析。

3.七情证候、饮食劳伤及外伤证的常见症状。 4.气病辨证:气虚、气陷、气脱、气滞、气 逆、

1.气滞证与食滞证 2.气闭证与气脱证 3.血热证与温病血分证 4.气随血脱证与气不摄血证 5.血寒证与血瘀证

伤寒证 淋雨露宿 肌表、太阳 严寒

中寒证 饮食生冷 肺胃肝心胞宫

虚寒证 体内阳气不足或机能减退 心脾肾胞宫

2020/11/21

.

(3)证候表现不同

伤寒证——新起恶寒、头身疼痛、肢厥、 无汗、苔白脉浮紧。

中寒证——脘腹冷痛、泄泻…… 等。 虚寒证——畏寒喜暖,四肢不温……等

(4)病机不同

伤寒证者,卫阳被郁,肌肤失温; 中寒证者,阳气受损,气机被遏; 虚寒证者,阳虚失温所致。

第八章 病性辨证

病性辨证,是在中医理论指 导下,对各种症状体征进行辨 识,并对所患病、证性质作出 概括判断的辨证方法。

2020/11/21

.

病性是病理改变的性质,即 病变的本质属性;是导致疾病当 前证候本质性原因,因而有时也 称为“病因” ,即“审症求因”

和病性辨证;但和发病学的原

始因素的“病因” ,概念不同, 二者有区别,又有床上较为常见的证候, 只有分清其类型以及各类之异同, 才能把握其不同的治法,再者, 应注意分清中寒与虚寒,因其性 质相同,然而其程度不同,前者 急而后者缓,前者宜“寒者热 之”,后者则“阴病治阳”。尤 其是阳虚之结果即是亡阳证。

2020/11/21

.

三、暑淫证 (暑证)

2020/11/21

.

二者有区别是:

病因学所说的病因(六淫、七情、饮食、 劳倦、外伤),重在论述原始致病因素 (发病条件)的致病作用。

辨证学所确定的病因(内风、气滞), 主要是对当前病变本质所作的结论。

如感受寒邪常见寒证,但亦可出现热证 的结果。也就是说,原始病因可出现不同 的结果。

病因学所说的病因与辨证学所说的病因之 间的关系。此为本节学习的难点。

7.掌握气滞血瘀证、气虚血瘀证、气血两虚证、气不摄 血证、气随血脱证的概念、临床表现及证候分析。

8.掌握津液不足证、水肿、痰证、饮证的概念、临床表 现及证候分析

2020/11/21

.

【重点与疑难点】 (一)重点: 1.六淫各证的临床表现及辨证的要点。 2.气病、血病、气血同病、津液不足及水 肿、痰饮各类证候的概念、临床表现、证候 分析。 (二)疑难点: 1.瘀血及痰证的表现。 2.如何正确理解水、湿、痰、饮在形质、 流动性、证候表现上的异同,以及四者之间 的关系。

5. 常见证名:风邪袭表证、风客肌肤证、风邪

犯肺证、风水相搏证、风邪中络证、风毒窜

络证等。

2020/11/21

.

外感风邪及风毒,新病突起, 符合痒、麻、动、抽等风邪致 病的证候特点。同时应熟悉外 风证与内风证在概念、成因、 证候表现上的异同及外风与寒、 热、火、湿、痰、水、毒等邪 兼并为病的名称,如风寒、风 热等。

1、基本特点:

暑为阳邪、其性火热,最易耗气伤津。心 主火,暑邪亦属火,极易内传,伤及心营。 暑必夹湿,常与湿邪相合为病。

2.临床表现:

• 暑热耗气伤津:恶热,汗出,口渴、疲乏、 尿黄、舌红苔黄或白,脉虚数;

• 暑闭气机:胸闷腹痛,呕恶,无汗;

• 暑闭心神:神昏、惊厥。

2020/11/21

.

四、湿淫证(外湿证、内湿证)