06执业护士指导之小儿小儿造血与血象特点三

小儿造血和血象特点

二、红细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症

➢ 定义:红细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)缺乏症是一种 X连锁不完全显性红细胞酶缺陷病。

➢ 病因:本病是由于G-6-PD的基因突变所致。

发病机制:

➢ 临床表现:根据诱发溶血的不同原因,可分为以下5种临床类 型:伯氨喹型药物性溶血性贫血、蚕豆病、新生儿黄疸、感 染诱发的溶血、先天性非球形细胞性溶血性贫血。

(四)血红蛋白种类 (五)血容量

• 血红蛋白发育遗传的基因控制

第二节

儿童贫血概述

贫血(anemia) ➢ 定义:贫血是指外周血中单位容积内的红细胞数或血红蛋白

量低于正常。

➢ 影响因素:年龄、海拔高度等。

贫血的分类: ➢ 按程度分类:轻度、中度、重度、极重度 ➢ 按病因分类:红细胞或血红蛋白生成不足、溶血性和失血性 ➢ 按形态分类:大细胞性、正细胞性、单纯小细胞性、小细胞

、淋巴结等 ➢ 实验室检查:外周血象、骨髓检查、血红蛋白分析、红细胞脆性试

验、特殊检查

治疗原则: 1. 去除病因 2. 一般治疗 3. 药物治疗

4. 输红细胞 5. 造血干细胞移植 6. 并发症治疗

第三节

营养性贫血

一、缺铁性贫血

➢ 定义:缺铁性贫血(iron deficiency anemia,IDA)是体内 铁缺乏导致血红蛋白合成减少,临床上以小细胞低色素性 贫血、血清铁蛋白减少和铁剂治疗有效为特点的贫血症。

低色素性

贫血的临床表现: ➢ 一般表现 皮肤、黏膜苍白为突出表现 ➢ 造血器官反应 肝脏、脾脏和淋巴结肿大 ➢ 各系统症状 呼吸系统、循环系统、消化系统、神经系统等

诊断要点: ➢ 病史: 发病年龄、病程经过和伴随症状、喂养史、过去史和家族史 ➢ 体格检查:生长发育、营养状况、皮肤、黏膜、指甲、毛发、肝脾

儿科必备知识之小儿造血及血象特点

儿科必备知识之小儿造血及血象特点造血特点(一)胚胎期造血造血是血细胞形成的过程。

根据造血组织发育和造血部位发生的先后,可将此期分为三个不同的阶段。

1.中胚叶造血期在胚胎第3周开始出现卵黄囊造血,之后在中胚叶组织中出现广泛的原始造血成分,其中主要是原始的有核红细胞。

在胚胎第6周后,中胚叶造血开始减退。

2.肝脾造血期自胚胎第6~8周时开始,肝脏出现活动的造血组织,并成为胎儿中期的主要造血部位,4~5个月时达高峰,6个月后逐渐减退。

胎肝造血主要产生有核红细胞,在此期间胎盘也是一个造血部位。

约于胚胎第8周脾脏开始造血,以生成红细胞占优势,稍后粒系造血也开始活跃,至12周时出现淋巴细胞和单核细胞。

胎儿5个月之后,脾脏造红细胞和粒细胞的功能逐渐减退,至出生时成为终生造血淋巴器官。

胸腺是中枢淋巴器官,胚胎第6~7周已出现胸腺,并开始生成淋巴细胞。

胚胎期胸腺还有短暂的生成红细胞和粒细胞功能。

胚胎第11周淋巴结开始生成淋巴细胞,成为终生造淋巴细胞和浆细胞的器官。

胎儿期淋巴结亦有短暂的红系造血功能。

3.骨髓造血期胚胎第6周开始出现骨髓,但至胎儿4个月时才开始造血活动,并迅速成为主要的造血器官,直至出生2~5周后成为唯一的造血场所。

(二)生后造血1.骨髓造血出生后主要是骨髓造血。

婴幼儿期所有骨髓均为红骨髓,全部参与造血,以满足生长发育的需要。

5~7岁开始,脂肪组织(黄髓)逐渐代替长骨中的造血组织,因此年长儿和成人红骨髓仅限于肋骨、胸骨、脊椎、骨盆、颅骨、锁骨和肩胛骨,但黄髓仍有潜在的造血功能,当造血需要增加时,它可转变为红髓而恢复造血功能。

小儿在出生后前几年缺少黄髓,故造血代偿潜力小,当造血需要增加时,就会出现髓外造血。

2.骨髓外造血在正常情况下,骨髓外造血极少。

出生后,尤其在婴儿期,当发生感染性贫血或溶血性贫血等造血需要增加时,肝、脾和淋巴结可随时适应需要,恢复到胎儿时的造血状态,出现肝、脾、淋巴结肿大。

同时外周血中可出现有核红细胞或(和)幼稚中性粒细胞。

小儿血象特点

小儿血象特点

小儿血象特点主要包括以下内容:

(一)红细胞计数及血红蛋白含量

小儿生长发育快,血容量不断增加,但促红细胞生成素生成不足,骨髓造血功能暂时处于低下状态,至生后2~3月,红细胞数可降低至3

×1012/L,血红蛋白可降至100g/L,此时称为生理性贫血。

这是一

种小儿自限性贫血,也无需治疗。

生理性贫血:生后随着呼吸的建立,血氧饱和量迅速增加,加上

胎儿红细胞寿命短等因素,过多的红细胞自行破坏溶解(生理性溶血),同时血容量增加,红细胞数及血红蛋白量缓慢下降。

(二)白细胞计数及分类

1.出生时白细胞计数高达(15~20)×109/L

2.白细胞分类计数有两个交叉中性粒细胞和淋巴细胞比例在4~6

天和4~6岁出现交叉。

(三)血红蛋白

血红蛋白种类:出生时以胎儿血红蛋白(HbF)为主,1岁时HbF< 5%,2岁时HbF<2%。

儿科护理学初级护师考试重点辅导第八章 血液系统疾病患儿的护理

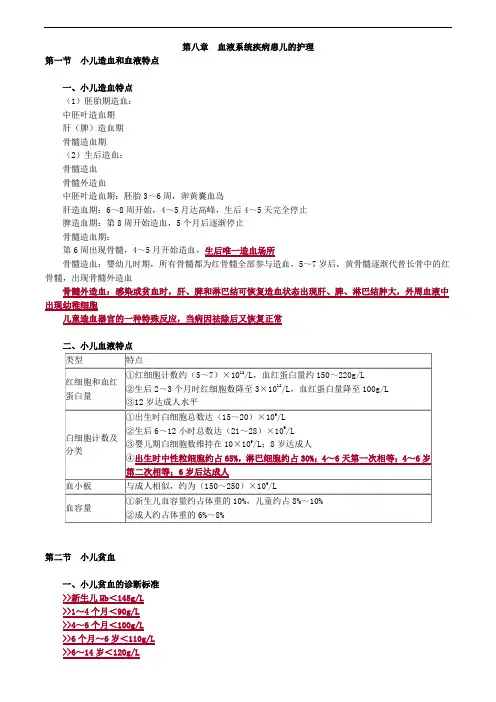

第八章血液系统疾病患儿的护理第一节小儿造血和血液特点一、小儿造血特点(1)胚胎期造血:中胚叶造血期肝(脾)造血期骨髓造血期(2)生后造血:骨髓造血骨髓外造血中胚叶造血期:胚胎3~6周,卵黄囊血岛肝造血期:6~8周开始,4~5月达高峰,生后4~5天完全停止脾造血期:第8周开始造血,5个月后逐渐停止骨髓造血期:第6周出现骨髓,4~5月开始造血,生后唯一造血场所骨髓造血:婴幼儿时期,所有骨髓都为红骨髓全部参与造血,5~7岁后,黄骨髓逐渐代替长骨中的红骨髓,出现骨髓外造血骨髓外造血:感染或贫血时,肝、脾和淋巴结可恢复造血状态出现肝、脾、淋巴结肿大,外周血液中出现幼稚细胞儿童造血器官的一种特殊反应,当病因祛除后又恢复正常二、小儿血液特点第二节小儿贫血一、小儿贫血的诊断标准>>新生儿Hb<145g/L>>1~4个月<90g/L>>4~6个月<100g/L>>6个月~6岁<110g/L>>6~14岁<120g/L二、小儿贫血的分类:程度分类病因分类形态学分类根据:>>红细胞平均容积(MCV)>>红细胞平均血红蛋白量(MCH)>>红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC)分类:>>大细胞性>>正细胞性>>单纯小细胞性和小细胞低色素性贫血第三节营养性缺铁性贫血营养性缺铁性贫血>>体内铁缺乏导致血红蛋白合成减少而引起的一种贫血。

>>临床上以小细胞低色素性贫血、血清铁蛋白减少和铁剂治疗有效为特点。

>>6个月至2岁的婴幼儿最多见;>>为我国儿童重点防治的“四病”之一。

(一)病因及发病机制(二)临床表现(三)辅助检查(四)治疗原则>>易吸收二价铁盐>>硫酸亚铁、富马酸亚铁、葡萄糖酸亚铁等>>疗程至血红蛋白正常后2个月左右停药(五)护理措施第四节营养性巨幼细胞贫血营养性巨幼细胞贫血是由于缺乏维生素B12和(或)叶酸所引起的一种大细胞性贫血,主要临床特点是贫血、神经精神症状、红细胞的胞体变大、骨髓中出现巨幼细胞、用维生素B12或(和)叶酸治疗有效。

儿科学:小儿造血、血象特点与营养性贫血

动物性食物含铁量高且为血红素铁 植物性食物中的铁属非血红素铁 母乳与牛奶含铁量均低,但母乳的铁吸收率

比牛乳高2~3倍

红细胞释放的铁: 占2/3,几乎全部再利用。

18

铁代谢的调节与影响因素

贮存铁充足时,TfR减少,铁蛋白合成增加, 肠粘膜细胞内的铁以铁蛋白形式贮存,吸 收减少。

缺铁时,TfR增加,铁蛋白合成减少,肠粘 膜细胞内的TfR-铁复合物进入血流。

4

血象特点:红细胞数和血红蛋白量

出生时红细胞5.0×1012 ~7.0×1012/L,血红蛋白150 ~220g/L。生后6~12小时

生理性贫血:2~3个月(早产儿 早)红细胞数降至3.0×1012/L、 血红蛋白降至100 g/L左右,自 限性。原因:EPO↓生理性溶 血、循环血↑

约于12岁时达成人水平

10

贫血的程度分类

轻度:血红蛋白~90g/L 中度:~60g/L 重度:~30g/L 极重度:<30g/L 新生儿:

轻度:血红蛋白144~120g/L 中度:~90g/L 重度:~60g/L 极重度:<60g/L

11

贫血病因分类

红细胞和血红蛋白生成不足

造血物质缺乏 骨髓造血功能障碍 感染性及炎症性贫血 其他

HbF 0.70

<0.05 <0.02

HbA 0.30

0.93~0.95 0.95

HbA2 <0.01 0.02~0.03 0.02~0.03

8

血象特点:血容量

小儿血容量相对较成人多 新生儿约占体重的10% 儿童约占体重的8%~10% 成人约占体重的6%~8%

9

贫血概念及诊断标准

儿童造血和血象特点

中胚叶与造血细胞的来源

➢ 淋巴细胞发育

➢ 6 ~ 7周:

➢ (卵黄囊)肝脏、骨髓 胸腺 胞

T淋巴细

淋巴结 B淋巴细胞

3.骨髓造血期:胚胎第6周出现骨髓,但至胎儿4个 月始有造血并维持终身。(各系血细胞)

胚胎期造血:胎龄与造血部位的关系

(二)生后造血

1.骨髓造血 婴儿期 : 红骨髓 5~7岁: 开始出现黄骨髓 年长儿与成人: 红髓见于扁平骨、不规则骨 和长骨近端 ( 黄骨髓仍具有造血潜能。)

三、血容量 新生儿约占体重10%,儿童8%~10%, 成人6%~8%

各不同年龄的血红蛋白种类含量

血红蛋白 出生时 3 月

1岁

2岁

HbF

70% 15%~30% <5% <2%

HbA

30%

70% 93%~95% 95%

HbA2 <1% 2%~3% 2%~3% 2%~3%

婴幼儿期不同血红蛋白的比例

血红蛋白的结构

生后白细胞计数的变化

70% 60%

淋巴细胞

50%

5岁

40%

5天

30%

20%

中性粒细胞

10%

2 4 6 8 10

1 2 3 4 8 10 14

日数

岁数

儿童中性粒细胞、淋巴细胞两次交叉曲线

➢

WBC数及分类

➢

➢ WBC计数:出生时15~20×109/L,1周降 至 10×109/L左右。

➢ 分类: (二个交叉)

达成人水平

生理性贫血

生后2~3个月的婴儿,RBC降至3.0×1012/L, HB降至100g/L左右,出现轻度贫血(自限性)。 原因: 1.生后呼吸建立,血氧含量增加,EPO↓,

骨髓造血功能暂时↓,网织红细胞↓ 。 2.红细胞寿命短,破坏较多(生理性溶血)。

儿科学:小儿造血和血象的特点

小儿造血和血象的特点 营养性贫血

教学目的

第6版

➢ 了解儿童时期造血特点和血象特点

➢ 理解贫血的临床特点、诊断和治疗

➢ 掌握小儿贫血定义、分类、区别

➢ 掌握缺铁性贫血的病因、铁的代谢、诊 断要点、治疗

Part One

第6版

造血系统总论

正常造血及血象特点

Hematopoiesis and Hemogram

(NIDA)

第6版

• 定义

由于体内铁缺乏,造成血红蛋白合成减少引起的一 种小细胞低色素贫血,其特点是血清铁蛋白减少、 铁剂治疗有效

铁代谢

第6版

1. 铁含量及分布

新生儿 高于 成人

Hb 储存铁 肌红蛋白 酶

64% 32%

2. 来源

3.2%

<1%

外源性铁:食物 量少(1~1.5mg/d) 内源性铁:衰老RBC释放 大部分

Part Two 第6版 营养性贫血 营养性缺铁性贫血 Nutritional Iron Deficiency Anemia 营养性巨幼细胞贫血 Nutritional Megaloblastic Anemia

第6版

营养性缺铁性贫血

Nutritional Iron Deficiency Anemia

胚胎期 胎儿期 出生时 1y 2y 成人

Gower1 Gower2 Portland

HbF

HbA

HbA2

贫

血

第6版

外周血单位容积内红细 胞数或血红蛋白量低于正 常。

诊断标准 第6版

新生儿 1m~4m 4m~6m 6m~6y 6y~14y

< 145g/L < 90g/L < 100g/L < 110g/L < 120g/L

儿童造血和血象特点

武汉科技大学附属天佑医院 儿科教研室 叶萍

教学要求

➢ 熟悉正常小儿造血和血象 ➢ 了解贫血发生的原因/临床表现/诊断要点及

治疗原则 ➢ 熟悉小儿贫血的定义/程度与分类 ➢ 掌握缺铁性贫血及营养性巨幼细胞性贫血

的病因 发病机制 诊治

一、造血特点

(一)胚胎期造血 1. 中胚叶造血期 胚胎第3周起: 卵黄囊造血: 中胚叶组织: 原始造血成分,其中 主要是原始的有核红细胞。 胚胎第6周后:中胚叶造血开始减退。

生后白细胞计数的变化

70% 60%

淋巴细胞

50%

5岁

40%

5天

30%

20%

中性粒细胞

10%

2 4 6 8 10

1 2 3 4 8 10 14

日数

岁数

儿童中性粒细胞、淋巴细胞两次交叉曲线

网织红 血小板 血容量

一、网织红 生后3d内达4%~6% 生理性贫血阶段<1% 婴儿期达成人

二、血小板 初生 :(150~300)×109/L 3个月同成人: (250~300)×109/L

三、血容量 新生儿约占体重10%,儿童8%~10%, 成人6%~8%

各不同年龄的血红蛋白种类含量

血红蛋白 出生时 3 月

1岁

2岁

HbF

70% 15%~30% <5% <2%

HbA

30%

70% 93%~95% 95%

HbA2 <1% 2%~3% 2%~3% 2%~3%

婴幼儿期不同血红蛋白的比例

不同时期血红蛋白的种类与比例

学龄前儿童与成人骨髓造血部位

二、血象特点

儿童红细胞和血红蛋白的变化

年龄

红细胞

血红蛋白 变化原因

小儿造血特点

小儿造血特点小儿造血特点造血是指机体在骨髓和其他淋巴组织中产生新的血细胞。

小儿期是人体发育最快的时期之一,因此小儿的造血特点也有其独特之处。

本文将从以下几个方面介绍小儿造血的特点。

一、骨髓组织比例高骨髓是人体内最主要的造血器官,也是小儿期最主要的造血器官。

在出生前,胎儿主要通过肝脏和脾脏进行造血,但出生后不久,这些器官就逐渐停止了造血功能。

而随着年龄的增长,小儿身体内的骨髓组织比例也会逐渐增加。

二、红细胞数量增多红细胞是人体内最重要的一种血细胞,它们携带氧气并将其输送到全身各个部位。

在小儿期,由于身体需要更多氧气来满足发育和生长所需,因此红细胞数量会逐渐增多。

这也是为什么新生婴儿的血液中红细胞数量相对较低,而随着年龄的增长,这个数量也会逐渐增加。

三、白细胞种类较多白细胞是人体内的一种免疫细胞,它们主要负责保护身体免受各种病原体的侵害。

在小儿期,由于身体需要更多的免疫细胞来应对各种病原体,因此白细胞种类也会相应地增多。

例如,在新生儿时期,淋巴细胞和单核细胞是最主要的两种白细胞;而在幼儿时期,则会逐渐出现中性粒细胞和嗜酸性粒细胞等其他类型的白细胞。

四、造血功能强小儿期是人体发育最快的时期之一,因此小儿身体内需要大量新鲜血液来满足发育和生长所需。

为了满足这个需求,小儿身体内的造血功能也比成年人更强。

例如,在幼儿时期,骨髓可以产生大量新的红白血球,并且这些细胞的寿命也相对较长。

五、造血速度快小儿身体内的代谢率比成年人高,因此小儿的血液循环速度也比成年人快。

为了保证身体内的血液能够及时地满足各个组织和器官的需求,小儿身体内的造血速度也比成年人更快。

例如,在幼儿时期,红细胞可以在骨髓中产生并进入循环系统中,而这个过程只需要几天时间。

六、容易受到外界影响虽然小儿身体内的造血功能强大,但由于其生理机能尚未完全发育完成,因此容易受到外界环境和疾病等因素的影响。

例如,在营养不良或感染等情况下,小儿身体内的造血功能可能会受到抑制或延迟发育。

小儿造血和血象特点

贫血时各系统临床表现

心血管系统 1. 心悸、气促、乏力,是最常见的症状。贫血 严重或有心力衰竭时,即使在休息时也会出现心 悸、气促。 2.心前区杂音:严重贫血,在心尖区常可听到 柔和的收缩杂音。慢性贫血心脏常扩大。 贫血较严重时可出现“高输出状态:颈静脉扩 张,压力增高,末梢血管扩张,皮肤温暖,可有 潮红。 常见的心电图改变有S-T段降低,T波变平或倒 臵,QRS波大多正常。 3.下肢浮肿:其发生原因可能与毛细血管的穿 透性增高以及钠滞留等因素有关。

2个月婴儿,Hb 100g/L,正常?

小儿血象特点

白细胞数和分类及其变化规律

1.白细胞数 高--低—8岁达成人水平 婴儿期维持在1万左右

小儿出生后白细胞的变化

出生时 6-12小时 1周以后 婴儿期 > 8岁 15-20×109/L 21-28×109/L 12×109/L 10×109/L 同成人

小儿贫血分类

贫血

程度分类

病因分类

形态学分类

小儿贫血程度的分类

程 度 轻 度 中 度 重 度 极重度

贫血的分度 Hb g/dl RBC数/μl (11-12)-9 400-300 9-6 300-200 6-3 200-100 <3 <100

※新生儿标准为:轻度,144~120g/L;中

度,120 ~ 90 g/L;重 度,90 ~ 60 g/L; 极重度, <60g/L。

同时也可对血涂片中白细胞和血小板进行质和量的判断,对贫血病因 进行推断。

贫血的辅助检查

网织红细胞:反映骨髓造红细胞功能状态, 正常值:0.5~1.5% ,绝对值24-84×10 9 /L 。 网织红细胞增多:提示骨髓造血功能活跃,见于急

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

06执业护士指导之小儿小儿造血与血象特点三

(四)血容量

小儿血容量相对比成人高,新生儿约占体重的10%,平均为300毫升,儿童占体重的10-8%,成人占体重的8-6%.

(五)血红蛋白的种类

从胚胎到成人血红蛋白的种类也在发生演变.构成血红蛋白的珠蛋白是由两对多肽链组成的,即α多肽链(114个氨基酸组成)及非多肽链(自146个氨基酸组成),分别命名为β、δ、γ及ξ链).胚胎早期,即胚胎8周内主要合成三种胚胎型血红蛋白旦白,分别为Hb GowerI(ξ2ξ2),Hb Gower II( α2ξ2)及Hb Portland (ξ2γ2)。

至胚胎17周这3种血红蛋白渐渐消失,并为大量胎儿血红蛋白HbF(α2γ2)和2种少量的成人型血红蛋白即HbA(α2β2),HbA2(α2δ2)取代.胎儿6个月时HbF约占90%,HbAHK5-10%,以后HbA合成增加,HbF合成减少.出生时HbF约占70%,HbA约占30%,HbA<1%,生后HbF迅速为HbA代替,1岁时HbF不超过5%.若2岁以后HbF超过2%、HbA2超过6%就有临床意义.了解人类血红蛋白的演变过程,对某些遗传性溶血性贫血的诊断有一定的意义,如β型地中海贫血,HbF升高是诊断的主要依据。

有关珠蛋白合成的演变见图6-3。

(六)骨髓象

骨髓造血组织在胎儿30周时增生至高潮,此后一直维持至初生。

初生时骨髓有核细胞计数约1.3×1012/L(130万/mm3),生后9天降至0.35×102/L(35万/mm3),3个月后维持在0.2×1012/L(20万/mm3)左右。

未成熟儿骨髓细胞总数一般较足月儿高,但分类计数无明显区别。

生后第1天,骨髓有核红细胞较多,约

【。