变异与进化汇总

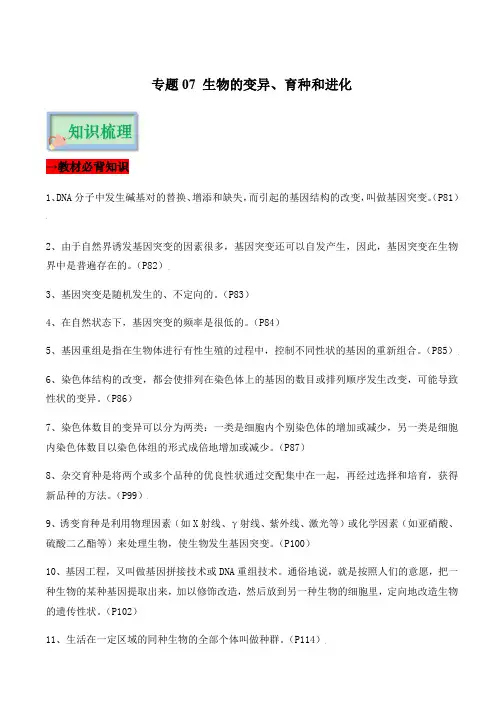

专题07 生物的变异、育种和进化(必备知识清单+思维导图)

专题07 生物的变异、育种和进化→教材必背知识1、DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失,而引起的基因结构的改变,叫做基因突变。

(P81)2、由于自然界诱发基因突变的因素很多,基因突变还可以自发产生,因此,基因突变在生物界中是普遍存在的。

(P82)3、基因突变是随机发生的、不定向的。

(P83)4、在自然状态下,基因突变的频率是很低的。

(P84)5、基因重组是指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合。

(P85)6、染色体结构的改变,都会使排列在染色体上的基因的数目或排列顺序发生改变,可能导致性状的变异。

(P86)7、染色体数目的变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。

(P87)8、杂交育种是将两个或多个品种的优良性状通过交配集中在一起,再经过选择和培育,获得新品种的方法。

(P99)9、诱变育种是利用物理因素(如X射线、γ射线、紫外线、激光等)或化学因素(如亚硝酸、硫酸二乙酯等)来处理生物,使生物发生基因突变。

(P100)10、基因工程,又叫做基因拼接技术或DNA重组技术。

通俗地说,就是按照人们的意愿,把一种生物的某种基因提取出来,加以修饰改造,然后放到另一种生物的细胞里,定向地改造生物的遗传性状。

(P102)11、生活在一定区域的同种生物的全部个体叫做种群。

(P114)12、一个种群中全部个体所含有的全部基因,叫做这个种群的基因库。

(P115)13、在一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比率,叫做基因频率。

(P116)14、基因突变产生新的等位基因,这就可能使种群的基因频率发生变化。

(P116)15、在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝着一定的方向不断进化。

(P118)16、能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物称为一个物种。

(P119)17、不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是共同进化。

动物遗传学遗传变异与物种进化

动物遗传学遗传变异与物种进化动物遗传学研究了动物个体间的遗传差异和遗传变异的发生机制,以及这些变异对物种进化的影响。

遗传变异是生物进化的基础,对于了解物种的适应性和形成具有重要意义。

一、基因和基因型的遗传变异在动物体内,基因是遗传信息的载体,决定了个体的遗传特征。

基因型是由个体的基因组成的,而基因座是基因组上一个特定位置的基因。

基因型的遗传变异是指个体在某一基因座上存在的基因差异。

这种变异可以由基因突变、基因重组和杂交等因素引起。

1.基因突变基因突变是指在个体的DNA序列中发生的突然而不可逆的变化。

它是动物遗传变异的最主要来源之一。

基因突变分为点突变和染色体结构变异两类。

点突变包括错义突变、无义突变和错码突变等,它们会导致蛋白质的氨基酸序列发生改变。

染色体结构变异包括染色体缺失、重复、倒位和易位等,这种变异可能影响到整个基因或一组基因的表达。

2.基因重组基因重组是指不同个体之间的DNA片段的重新组合。

它是在有性生殖中常见的遗传变异方式。

通过配子的交换和DNA的交叉互换,个体的基因组会出现新的组合,从而形成新的基因型。

基因重组引起的遗传变异往往比基因突变引起的变异更为显著,对物种的多样性和适应性发挥重要作用。

二、自然选择与适应性遗传变异自然选择是指个体在适应环境中的生存和繁殖能力的差异,从而对物种的遗传组成产生影响。

通过自然选择,具有更好适应环境的个体有更高的生存和繁殖率,从而使得适应性基因在物种中逐渐积累。

1.适应性变异适应性变异是指个体在基因型水平上对环境的适应能力的差异。

这种变异的形成通常需要经历多代的选择作用。

适应性变异包括生理上的适应、形态上的适应和行为上的适应等。

例如,一些生活在高海拔地区的动物逐渐形成了耐寒的特征,如带有短毛的被毛和体积较大的肺部,以适应恶劣的气候条件。

2.自然选择的作用自然选择是进化的推动力之一,它通过筛选具有最佳适应性的个体,在物种中推动适应性变异的积累。

自然选择可以分为方向选择、稳定选择和剧烈选择等几种类型。

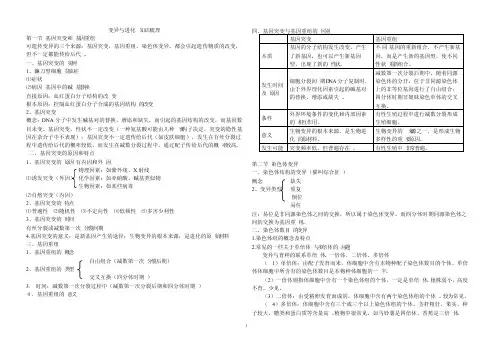

染色体变异、进化梳理

变异与进化 知识梳理第一节 基因突变和基因重组可遗传变异的三个来源:基因突变,基因重组,染色体变异。

都会引起遗传物质的改变,但不一定都能传给后代。

一、基因突变的实例 1、镰刀型细胞贫血症 ⑴症状⑵病因 基因中的碱基替换 直接原因:血红蛋白分子结构的改变根本原因:控制血红蛋白分子合成的基因结构的改变2、基因突变 概念:DNA 分子中发生碱基对的替换、增添和缺失,而引起的基因结构的改变,而基因数目未变。

基因突变,性状不一定改变(一种氨基酸可能由几种密码子决定,突变的隐性基因在杂合子中不表现);基因突变不一定遗传给后代(如皮肤细胞),发生在有丝分裂过程中遗传给后代的概率较低,而发生在减数分裂过程中,通过配子传给后代的概率较高。

二、基因突变的原因和特点 1、基因突变的原因 有内因和外因物理因素:如紫外线、X 射线⑴诱发突变(外因) 化学因素:如亚硝酸、碱基类似物生物因素:如某些病毒⑵自然突变(内因)2、基因突变的特点⑴普遍性 ⑵随机性 ⑶不定向性 ⑷低频性 ⑸多害少利性 3、基因突变的时间有丝分裂或减数第一次分裂间期 4.基因突变的意义:是新基因产生的途径;生物变异的根本来源;是进化的原始材料 三、基因重组 1、基因重组的概念自由组合(减数第一次分裂后期)2、基因重组的类型交叉互换(四分体时期)3. 时间:减数第一次分裂过程中(减数第一次分裂后期和四分体时期) 4.基因重组的意义第二节 染色体变异一、染色体结构的变异(猫叫综合征) 概念 缺失 2、变异类型 重复倒位易位注:易位是非同源染色体之间的交换,所以属于染色体变异。

而四分体时期同源染色体之间的交换为基因重组。

二、染色体数目的变异1.染色体组的概念及特点2.常见的一些关于单倍体与多倍体的问题变异与育种的联系单倍体、一倍体、二倍体、多倍体(1)单倍体:由配子发育而来,体细胞中含有本物种配子染色体数目的个体。

考前10天生物的变异与进化-2023年高考生物考前15天倒计时必看宝典(1)

多个等位基因;(4)

低频性

;(5)

多害少利性

。

3.癌细胞与正常细胞相比,具有以下特征:能够 无限增殖 , 形态结构

发生显著变化,细

胞膜上的 糖蛋白 等物质减少,细胞之间的黏着性显著降低,容易在体内分散和转移等。

考前必背

4.基因重组包括:(1)发生在减数分裂Ⅰ前期的 互换 ;(2)发生在减数分裂Ⅰ后期的

生殖隔离的形成

。

。

的一群生物称为

考前必背

17.关于捕食者在进化中的作用,美国生态学家斯坦利提出了“收割理论”:捕食者往往捕食个体

数量多的物种,这样就会避免 出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面 ,

为其他物种的形成腾出空间。捕食者的存在有利于增加 物种 多样性。

18.

不同物种

之间、

生物与非生物环境

自由组合

。另外,基因工程、肺炎链球菌的转化也属于 基因重组 。

5.染色体组是指细胞中的一组 非同源染色体 ,在 形态 和 功能 上各不相同,携带着

控制生物生长发育、遗传和变异的全部遗传信息。

6.与二倍体植株相比, 多倍体

植株常常是茎秆粗壮,叶片、果实和种子都比较大,糖类

和蛋白质等营养物质的含量都有所增加。

叫作单倍体。

9.与正常植株相比,单倍体植株长得弱小,且 本物种配子 。但是,利用单倍体植株培育新品

种却能 明显缩短育种年限 。

10.达尔文的生物进化论主要由两大学说组成: 共同由来学说 和 自然选择 学说。前者

指出地球上所有的生物都是由原始的共同祖先进化来的;后者揭示了 生物进化 的机制,

解释了适应的形成和物种形成的原因。

11. 化石 为研究生物进化提供了直接的证据, 比较解剖学 和 胚胎学 以及细胞和分

微生物的遗传变异与进化

微生物的遗传变异与进化微生物是地球上最古老和最丰富的生物群体之一,其繁衍和演化过程受到遗传变异的影响。

遗传变异是指微生物种群中的基因和基因组的改变,这种改变是微生物进化的基础,使其能够适应不同的环境和生存条件。

本文将探讨微生物的遗传变异和进化机制以及其对人类健康和环境的影响。

一、微生物的遗传变异机制1. 突变和基因重组:突变是指基因序列发生突然和不可逆的改变,包括点突变、插入突变和缺失突变等。

基因重组则是指基因间的DNA 重组,可以通过基因重排、基因转座和DNA互换等方式发生。

这些突变和重组事件是微生物遗传变异的主要机制。

2. 水平基因转移:水平基因转移是指微生物之间的DNA交换,这种交换可以发生在不同物种和不同亚群之间。

通过水平基因转移,微生物可以获得新的基因和基因组片段,从而增加遗传多样性。

二、微生物的遗传进化1. 选择压力与适应性进化:选择压力是指外界环境对微生物的选择作用。

在特定环境条件下,不同的微生物表现出不同的适应性,适应性较高的个体会更容易幸存和繁衍。

这种适应性进化使得微生物群体在进化过程中慢慢适应并优化其生存策略。

2. 快速复制与漂变:许多微生物具有非常短的生命周期和高速的繁殖能力,这使得它们在短时间内积累大量的变异。

这种快速复制和大规模变异的能力称为漂变,为微生物的进化提供了可塑性。

三、微生物的遗传变异与人类健康1. 耐药性的产生:微生物遗传变异是引起抗生素耐药性产生的主要原因之一。

在抗生素使用过程中,微生物遗传变异使得一部分微生物获得了抗生素的抵抗能力,这导致了抗生素的治疗效果下降,对人类健康带来了威胁。

2. 病原性的演化:微生物的遗传变异还可以导致病原微生物的演化和新的疾病的出现。

例如,流感病毒的遗传变异使得它能够绕过人体的免疫系统,导致新的流感病毒亚型的出现,给人类健康带来了挑战。

四、微生物的遗传变异与环境1. 生态位的占据:微生物的遗传变异使得微生物群体在不同的生态位中占据不同的地位。

专题六生物的变异与进化

03 生物变异的进化意义

生物变异的自然选择

自然选择是生物进化的驱动力,通过 适者生存的原则,将适应环境的变异 个体选择出来,使得物种得以延续和 优化。

自然选择过程中,适应环境的变异个 体在生存、繁殖和遗传方面具有优势, 能够将有益的基因传递给下一代,从 而影响物种的进化方向。

生物变异的物种形成

专题六 生物的变异与进化

目 录

• 生物变异的概念与类型 • 生物变异的产生机制 • 生物变异的进化意义 • 生物变异的实例与案例 • 生物变异的未来研究方向与展望

01 生物变异的概念与类型

基因突变

定义

基因突变是指基因序列的偶然变化, 通常是由DNA复制过程中的错误或外 部因素如辐射、化学物质等引起的。

,导致基因突变。

染色体变异的产生机制

染色体结构变异

染色体结构变异包括染色体缺失、重 复、倒位、易位等,这些变异可能是 由于DNA序列的错误配对、重组或 染色体复制过程中的错误所致。

染色体数目变异

染色体数目变异包括染色体倍性变异 和染色体数目变异,其中染色体数目 变异可能是由于细胞分裂过程中染色 体分离异常所致。

在DNA复制过程中,由于DNA 聚合酶的错误或DNA模板的损

伤,可能导致基因突变。

化学诱变因素

某些化学物质,如碱基类似物、 诱变剂等,能够影响DNA的复制 和转录过程,导致基因突变。

物理诱变因素

如紫外线、X射线、中子等物理 因素,能够直接损伤DNA分子 ,导致基因突变。

生物诱变因素

某些病毒或细菌等生物因素, 能够影响DNA复制和修复过程

常功能。

唐氏综合征

03

由21号染色体多一条引起的遗传性疾病,导致智力低下、生长

生物的变异和进化专题复习

考点一:生物变异的类型、特点及判断二、基因突变与基因重组比较三、染色体结构变异种类概述举例缺失染色体中某一片段缺失引起变异果蝇缺刻翅形成、猫叫综合征增加染色体中增加某一片段引起变异果蝇棒状眼形成移接染色体某一片段移接到另一条非同源染色体上夜来香变异(跟交叉互换区别)颠倒染色体某一片段位置颠倒引起的变异四、染色体数目变异两类:一类染色体数目个别增加或减少;另一类以染色体组形式成倍增加或减少二倍体多倍体单倍体概念体细胞中含有2个染色体组体细胞中含有3个以上染色体组体细胞中含有本物质配子染色体数目的个体成因有丝分裂过程染色体复制,不分开由配子发育而成特点茎秆粗壮,叶片、果实和种子比较大,含有机物多。

缺点是生长慢,结实率低单倍体植株矮小,而且高度不育应用人工诱导多倍体育种单倍体育种举例人、水稻无籽西瓜培育蜜蜂性别例1、(2010·福建)下图为人WNK4基因部分碱基序列及其编码蛋白质的部分氨基酸序列示意图。

已知WNK4基因发生一种突变,导致1169位赖氨酸变为谷氨酸。

该基因发生的突变是A.①处插入碱基对G-C B.②处碱基对A-T替换为G-C C.③处缺失碱基对A-T D.④处碱基对G-C替换为A-T例2、(2009·广东卷)为了快速培育抗某种除草剂的水稻,育种工作者综合应用了多种育种方法,过程如下。

请回答问题。

(1)从对该种除草剂敏感的二倍体水稻植株上取花药离体培养,诱导成________幼苗。

(2)用γ射线照射上述幼苗,目的是___________________;然后用该除草剂喷洒其幼叶,结果大部分叶片变黄,仅有个别幼叶的小片组织保持绿色,表明这部分组织具有__________。

(3)取该部分绿色组织再进行组织培养,诱导植株再生后,用秋水仙素处理幼苗,使染色体________,获得纯合________,移栽到大田后,在苗期喷洒该除草剂鉴定其抗性。

(4)对抗性的遗传基础做进一步研究,可以选用抗性植株与__________________杂交,如果________,表明抗性是隐性性状。

动物遗传学中的遗传变异与遗传进化

动物遗传学中的遗传变异与遗传进化在动物遗传学研究中,遗传变异和遗传进化是两个关键概念。

遗传变异是指遗传信息在群体中的多样性,而遗传进化则是指群体中各种遗传类型的相对频率随时间的变化。

这两个概念相互关联,共同构成了动物种群在演化过程中的基础。

一、遗传变异1.1 基因突变遗传变异最主要的来源是基因突变。

基因突变是指基因序列发生改变,分为点突变和染色体结构变异两大类。

点突变包括单个核苷酸的改变,如替换、插入和缺失,而染色体结构变异则涉及到染色体段的重排、丢失和复制等。

基因突变能够产生新的等位基因,并通过遗传方式传递给后代。

1.2 基因重组基因重组是指父母个体的基因在生殖过程中重新组合形成新的基因组合。

这种基因的重新组合能够产生不同于父母个体的基因型,进一步增加了遗传变异的程度。

基因重组主要发生在有性生殖动物中,它通过配子的产生和交配过程实现。

1.3 基因漂变基因漂变是指由于遗传飘变造成的基因频率的随机变化。

在小种群或孤立群体中,由于个体数量的减少和隔离等原因,某些基因型的频率可能发生显著的变化,导致遗传变异的增加。

基因漂变是一种随机性的过程,通常与自然选择共同作用。

二、遗传进化2.1 自然选择自然选择是指环境对个体适应能力的筛选作用。

个体的基因型和表型与环境的适应性相关,适应能力强的个体更有可能存活下来并繁殖后代。

随着时间的推移,适应性强的基因型的频率会逐渐增加,从而引起种群的遗传结构变化,进化成适应环境的新类型。

2.2 随机漂移随机漂移是指在小种群或孤立群体中,由于偶然事件的影响导致基因型的频率发生变化。

与自然选择不同,随机漂移不涉及环境选择的作用,而是纯粹由概率因素决定的。

随机漂移可以导致基因型的频率发生波动,有时甚至导致某些基因型的固定或消失。

2.3 迁移和基因流迁移和基因流是指个体之间基因的交换。

当个体从一个群体迁移到另一个群体时,其基因型通过交配和繁殖活动与目标群体的基因型相结合。

这种基因的流动能够改变目标群体的遗传结构,增加遗传变异的程度。

遗传变异与生物进化的关系

遗传变异与生物进化的关系遗传变异是指生物种群中个体之间基因组的差异。

这种差异是由基因突变和重组等遗传机制引起的,它们对于生物进化起着重要的作用。

本文将探讨遗传变异与生物进化之间的关系,并分析其在进化过程中的影响。

一、遗传变异的原因1. 基因突变基因突变是遗传变异的主要原因之一。

它指的是基因序列的突然改变,包括点突变、插入突变和缺失突变等。

这种突变可能是由自然辐射、化学物质暴露或复制错误等导致的。

2. 基因重组基因重组是指基因片段的重组和重新组合。

这种重组通常发生在有性繁殖中,通过配子的结合和染色体的互换,使得不同个体之间的遗传信息重新组合,从而产生新的组合方式。

二、遗传变异对生物进化的影响1. 生物适应环境变化遗传变异赋予生物更多的遗传多样性,使得生物种群能够适应环境的变化。

比如,在某个环境中,某种基因型的个体对环境更具优势,因此它们更有可能存活下来并繁殖后代,从而逐渐影响整个种群的基因组。

2. 促进物种分化遗传变异是物种分化的基础。

当生物种群分隔成不同的地理群体后,由于遗传变异的存在,它们会逐渐发展出不同的适应性特征,最终导致物种的分化。

例如,岛屿上的动物种群经过长时间的隔离和遗传变异,可能会进化出与大陆上不同的特征。

3. 驱动自然选择自然选择是基于遗传变异的进化机制之一。

在自然选择中,适应性更强的个体有更高的生存和繁殖机会,从而使其遗传特征在种群中得到更好的传承。

通过长时间的自然选择,有利的基因型会逐渐在种群中占据主导地位。

三、遗传变异与现代科技的关系遗传变异在现代科技中也发挥着重要作用。

1. 遗传工程与疾病治疗通过了解遗传变异的机制,科学家们能够研究并利用这些变异来治疗一些遗传性疾病。

例如,针对某些基因突变导致的遗传性疾病,可以进行基因编辑来修复这些突变,从而达到疾病的治疗效果。

2. 农作物改良对于农作物的改良,利用遗传变异是一个重要的手段。

通过选择和引入一些遗传变异特征,可以使农作物具备更好的抗病性、耐旱性和产量等特征。

遗传变异与进化

遗传变异与进化遗传变异是生物进化的基础,所有生物的遗传物质(DNA)都会发生一定程度的变异。

而进化是指物种在漫长的时间中逐渐适应环境的过程。

遗传变异是进化的推动力,它通过引入新的基因组合和特征,让物种在适应环境的竞争中取得优势。

本文将讨论遗传变异的类型和如何促进进化。

一、遗传变异的类型1. 突变:突变是DNA分子发生永久性改变的过程。

它可以是基因组中的一个碱基改变、一个碱基插入或删除,或者是基因重排。

突变可以是自发发生的,也可以是由外部因素引起的,如辐射或化学物质的暴露。

2. 重组:重组是指染色体上的基因在个体繁殖时重新排列的过程。

这种重新排列可以通过基因交换或染色体交叉发生。

重组可以导致新的基因组合,从而增加物种的遗传多样性。

3. 基因流动:基因流动是指不同个体或不同物种之间的基因交换。

这种交换可以在性繁殖过程中发生,如异交,也可以在无性繁殖中发生,如植物的花粉扩散。

基因流动可以导致物种之间的基因交换,促进进化。

二、1. 适应力:遗传变异可以引入新的基因组合和特征,使个体在环境中更好地生存和繁殖。

这些适应性特征可以让个体更有效地利用资源、抵抗疾病或适应新的环境条件。

2. 自然选择:自然选择是指个体在环境压力下的生存和繁殖竞争。

那些具有适应性特征的个体更有可能生存下来并繁殖后代,从而将这些适应性特征传递给下一代。

随着时间的推移,这些适应性特征将在物种中逐渐累积,导致物种的进化。

3. 生物多样性:遗传变异增加了物种的生物多样性。

生物多样性是指地球上不同物种和群体之间的遗传差异。

这种差异让物种能够应对环境的变化,并在竞争中生存下来。

较高的生物多样性有助于生态系统的稳定和物种的适应力。

三、遗传变异和人类遗传变异不仅出现在自然界的物种中,也存在于人类中。

人类的遗传变异是人类进化的重要因素。

遗传变异使得人类能够适应不同的地理环境和气候条件。

例如,黑皮肤的人类在热带地区更具优势,而白皮肤的人类在寒冷地区更具优势。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第六讲生物变异与进化一、基因突变在某些因素作用下,染色体结构上看不到基因(染色体)内部发生变化而引起变异的现象。

实际是碱基的变化,包括碱基数目的变化和碱基结构的变化。

一般是在染色体上一个位点内遗传物质的化学变化,所以又称为点突变。

(一)、基因突变的类型1、形态突变型2、致死突变型:造成个体死亡或生活力明显下降。

如白化型等3、条件致死突变型:在一定条件下致死。

如T4噬菌体的温度敏感突变型。

25℃(基因突变的表现)下能在寄主细胞内存活,42℃死亡4、生化突变型:无形态表现而某种特定生化功能改变的类型。

常见某些营养缺陷型。

(二)、碱基改变与基因突变种类1、碱基种类改变:碱基替换(1)颠换:嘌呤和嘧啶之间的替换。

(2)转换:嘌呤与嘌呤之间,嘧啶与嘧啶之间的替换。

2、数目的改变:增加或减少一个或几个碱基造成的突变。

由于某种原因造成编码框的移动叫移码突变。

移码突变多容易造成无义突变。

(三)、基因突变与氨基酸顺序基因突变与氨基酸顺序的关系有下列几种:1、同义突变:碱基发生变化后,编码的氨基酸没发生变化。

2、错义突变:碱基发生变化后,编码的氨基酸发生了变化。

3、无义突变:碱基发生变化后,导致了蛋白质合成的终止(终止密码子的出现)。

4、抑制突变:由于tRNA基因突变引起了反密码子的改变,当它参与进行转译某些无义突变或错义突变的改变了的信息时,有时却“以错就错”地转译出某种氨基酸,表现出抑制突变的效应。

(四)、基因突变的特征和规律1、突变的稀有性自然条件下突变的频率低。

一般地,细菌和噬菌体等为10-4~10-10,高等生物10-5~10-8,然而,微生物繁殖周期短,实际更易于获得突变体。

另外,基因突变还受生物体内在的生理生化状态和外界环境条件(包括营养、温度、化学物质和自然界的辐射等)的影响,其中以生物的年龄和温度的影响比较明显。

例如,在诱变条件下,一般在0-25℃的范围内,每增加10℃突变率将提高2倍以上。

当温度降到0℃时也有所增加,在老龄种子的细胞内,常产生某种具有诱变作用的代谢产物——自发诱变剂,从而提高了突变频率。

玉米黄色胚乳:黄白2/100万人类白化病:28/100万配子,指配子变化,不是发病率。

色盲28/100万配子2、突变的多方向性基因突变具有多方向性,从而一个基因在一个个体中有等位基因,在群体中有复等位基因。

基因突变的多方向性也是相对的,是在一定范围内的多方向性。

3、突变的重演性同种生物中同一基因突变可在不同个体间重复地出现。

4、突变的可逆性一个野生型(显性)基因突变为隐性基因叫正向突变,而一个隐性基因突变为野生型(显性)基因叫回复突变。

5、突变的平行性亲源关系相近的物种因遗传基础比较近似,往往发生相似基因突变。

6、突变的有利性与有害性多数基因突变改变了原来基因的功能,功能的改变对生物往往有害。

当然少数个别的是有利的(如大肠杆菌的抗性突变等),还有少数既无害又无利——中性突变。

突变发生的时期和部位:7、突变可发生在任何时期,任意部位基因突变发生在体细胞时,当代表现突变性状;基因突变发生在生殖细胞时,基因突变传给后代。

控制细胞分裂的基因发生了突变——癌症,造成某些功能的丧失,后期死亡的速度很快,为当代表现,为体细胞的变化。

(五)、诱变因素及其作用机理1、物理诱变因素⑴电离辐射对遗传物质作用的机理①直接作用:X射线、γ射线或带电粒子作用于生物体时,首先从细胞中各种原子或分子的外层击出电子,在射线径迹中的细胞内产生很多离子对,引起细胞内原子和分子的电离和激发,当细胞内的染色体或DNA分子被射线作用产生电离和激发时,便会引起这些遗传物质的改变。

②对细胞的辐射化学效应:辐射诱发的基因突变和染色体断裂的频率在一定范围内与辐射剂量成正比;辐射效应有累积作用,连续照射或间歇分次照射达到一定的剂量时,产生的突变次数是一样的。

⑵非电离辐射对遗传物质作用的机理紫外线也是一种电磁波,带有的能量很小,穿透力弱,不足以引起物质的电离,属于非电离射线。

紫外线的生物学效应主要是通过直接或间接作用引起DNA变化而造成的。

2、化学诱变因素⑴改变DNA结构的化学试剂①亚硝酸:可以氧化脱氨,使A变成HX(次黄嘌呤),可与C或A配对;也可使C 变成U,造成转换;还可使G脱氨变成黄嘌呤,不能与任何碱基配对。

②烷化剂硫酸二乙酯,可使鸟嘌呤烷基化m G,后者与T配对,造成转换。

⑵碱基类似物5—尿嘧啶(BU)是T类似物,酮式结构与A配对,烯醇式结构与G配对,造成转换。

BU的酮式和烯醇式及与(a)A和(b)G配对⑶结合到DNA分子上的化合物丫啶类造成移码突变。

插入邻近的碱基对间,使它们分开,造成DNA双链歪斜,导致遗传交换时排列出现参差,结果出现不等交换,产生的两个重组分子,一个碱基对太多,一个碱基对太少。

(六)、DNA损伤的修复DNA损伤后,生物利用不同的措施对其修复。

常见的DNA损伤的修复有下列几种:1、紫外线引起的DNA损伤的修复(1)光复活——在损伤部位就地修复细菌经紫外线照射后,再放在波长310~440nm的可见光下,存活率大大提高,突变频率也降低。

在暗处,光复活酶能认出紫外线照射所形成的嘧啶二聚体,并和它结合,形成酶和DNA的复活物,但不能解开二聚体。

照以可见光时,酶利用可见光提供的能量,使二聚体解开成为单体,然后酶从复合物中释放出来,修复过程完成。

(2)暗复活(切除修复)——取代损伤部位不是只在暗处进行,而是说,光不起任何作用。

一般认为先补后切比较合理。

切除修复不仅能除去嘧啶二聚体,还可以除去DNA上其它的损害。

特定核酸内切酶识别嘧啶二聚体的部位。

①复制:含有嘧啶二聚体或其它结构损伤的DNA仍可进行正常的复制。

当复制到损伤的部位时,子代DNA链中与损伤部位相对应的部位出现缺口,新合成的子链比未损伤的DNA链短一些。

②重组:完整的母链与有缺口的子链重组,缺口由母链来的核苷酸片段弥补。

③再合成:重组后,母链中的缺口通过DNA多聚酶的作用,合成核苷酸片段,然后由连接酶使新片段与旧链联结,重组修复完成。

重组修复并没从DNA中除去嘧啶二聚体。

二、基因重组遗传重组的概念:细胞之间或DNA分子之间核苷酸片段的交换或者转移。

遗传重组的类型:同源重组同源染色体间或同源序列之间某区段的交换。

包括真核生生物同源区段的交换,细菌同源区段的交换位点专一性重组供体DNA仅整合在受体DNA的某一位点的重组。

如λ噬菌体仅能重组在E.coli的生物素操纵子与半乳糖操纵子之间转座重组一些DNA片段或噬菌体DNA能在大肠杆菌的质粒间、DNA间来回转移的重组异常重组指一些非法交换、不对等交换现象.如末端连接和链的滑动三、染色体变异(一)、染色体数量变异1、染色体组和组型分析1.1、染色体组:一种生物配子中所含的全部染色体。

1.2、染色体组型(核型):将一个物种体细胞内所有中期染色体按照一定顺序排列起来的图形。

表明一个物种细胞内染色体数目、大小和形态等特征。

1.3、辨别不同染色体的方法辨别不同染色体的方法:染色体大小、着丝粒位置、有无随体和次缢痕。

分带技术:染色体标本经过特殊处理,使之显示出深浅不同的带纹。

2、染色体数目变异的类别2.1、整倍体整倍体:增多或减少的数目是染色体基数的倍数,或以染色体组为单位增减的变异方式。

2n=2X,二倍体diploid,X为一个染色体组。

2n=3X,三倍体;2n=4X,四倍体;2n=X,单倍体(一倍体)。

在自然界中,许多植物的染色体组成中包含若干个祖先种的染色体组,称为基本染色体组。

(1)单倍体①单倍体定义:体细胞内具有本物种配子染色体数目的个体。

一般动、植物体多数是二倍体,性细胞是单倍性的。

②单倍体(或一倍体)形成机制:孤雌生殖:通常精核进入卵细胞后,则n+n=2n;往往精核没进入卵细胞,精子刺激了卵细胞后进行发育为n。

孤雄生殖:通常精子进入卵细胞后,尚未与卵细胞结合,而卵细胞发生退体?,而使精核和卵细胞质发育成个体。

③单倍体的遗传效应:单倍体植物体型弱小,全株包括根、茎、叶、花等器官都较小,有时出现白化苗。

高度不育。

减数分裂时,染色体成单价体存在,没有相互联会的同源染色体,最后将无规律地分离到配子中去。

(2)多倍体①多倍体及其种类:同源多倍体:加倍的染色体组来源相同,由二倍体本身的染色体加倍而成。

现已成功诱变出水稻、大麦、黑麦、桑、茶、葡萄、西瓜、板栗等多种四倍体植物。

异源多倍体:加倍的染色体组来源于不同的物种。

被子植物中约有30~35%是异源多倍体物种。

小麦、燕麦、棉花、烟草、苹果、梨、樱桃以及菊、大丽菊、水仙、郁金香等。

多倍体染色体组的组合示意图秋水仙素处理未经减数的配子结合②多倍体形成体细胞加倍:多数不能传给后代,只有位于生长点的体细胞才有可能。

有些植物如番茄机械损伤部位不同种、属间个体的杂种后代经过自然或人为地使体细胞染色体加倍③多倍体的遗传效应(表型特征):多倍体的低育性:绝大多数多倍体(人为创造的)多为不育的(天然的多倍体可育)。

如三倍体西瓜减数分裂时,有三价体、二价体和单价体。

单价体到哪一极是随机的。

多倍体的形态的巨大性,发育的延迟性,代谢的旺盛性:因为多倍体基因总量多,则生长旺盛,故生长迟缓。

多倍体育种往往在于茎杆、叶子为收获的。

2.2、非整倍体(1)非整倍体及其类型非整倍体:增减的染色体不是染色体基数,或不是以染色体组为单位增减的变异方式。

2n—1,2n—1—1,2n—2,2n—2—2,2n+1,2n+1+1,2n+2单体,双单体,缺体,双缺体,三体,双三体,四体①单体和缺体由于减数分裂时个别染色体发生异常活动的结果。

比如某一对染色体不联会、,或联会后不分离或分离迟缓等,结果便可能产生含有n,n-1,n+1的配子。

当具有n-1的配子和具有n或n-1的配子配合时,后代中就将会出现单体或缺体。

在染色体倍数不同的种间杂交后代中,也可能出现单体或缺体,如普通小麦和二粒小麦的杂种(AABBD)再和普通小麦回交时。

单体和缺体对生物体的影响较大,在二倍体植物中几乎不存在单体和缺体,而在异源多倍体中则较为常见。

因为多倍体植物的一个染色体组内缺少了个别染色体引起的基因不平衡,可以由于其它染色体组的完整而起到补偿作用。

在表现型上,比如单体小麦与正常小麦差异不大,但缺体小麦之间以及正常小麦之间则有明显的差异,缺体一般生长势较弱,经常约半数不育。

②三体先用同源四倍体与二倍体杂交,得到三倍体,再与二倍体回交,由于三倍体产生的配子中,应有n+1型的和二倍体的正常配子n结合,便生成三体类型,这是以同种染色添加的方式出现的。

另外自由状态下的减数分裂异常也可产生三体类型。

在三体类型减数分裂时,理论上应该产生含有n和n+1两种染色体数的配子,而事实上因为多出来的一条染色体在后期I常有落后现象,致使n+1型配子大都是通过卵细胞遗传的。