北京市2020年高考语文试题文言文部分详注详释(李锦超)

2020年北京高考语文试题及答案

2020年普通高等学校招生全国统一考试(北京卷)语文一、本大题共5小题,共18分。

认真阅读下面材料,然后完成1-5题。

材料一由于月球绕地球公转与月球自转的周期相同,所以月球的一面总是背对着地球,这一面称为月球背面。

人类在地球上始终无法看到月球背面。

2019年1月3日,嫦娥四号探测器,包括着陆器和玉兔二号月球车,成功实现人类首次月球背面软着陆,并开展就位探测和巡视探测。

人类此前的所有登月活动都是在月球正面完成的,嫦娥四号创造了历史。

嫦娥四号着陆于月背的南极——艾特肯盆地。

与相对平坦的月球正面不同,月背地形更为复杂,几乎全是环形山和古老的陨石坑,更接近月球最原始的面貌。

玉兔二号在月背巡视,开展地形地貌测量、浅层结构和矿物成分探测,将为人类研究月球矿物质结构和太阳系起源提供更为丰富的第一手资料。

同时,由于月球自身对月背形成天然屏障,没有来自地球的各种辐射干扰,可以为各类天文观测提供难得的纯净环境,填补地面射电观测的诸多空白。

在嫦娥四号探测器登陆月背之前,前苏联与美国虽然已完成了月背的成像工作,但一直没有航天器造访这片古老的神秘之地,其中一个主要原因是通信障碍。

由于月球自身的阻挡,地球上的测控站无法与月背建立无线电通信联系,也就无法对着陆月背的航天器进行测控。

为解决这一难题,必须建立一座连接地球和月背的通信基站。

经过专家们的反复论证,最终决定在环绕“地月拉格朗日L2点”的Halo轨道上放置一颗“鹊桥”中继星。

“地月拉格朗日L2点”是地月系统中的五个平动点之一,位于地球至月球连线的延长线上,与地球、月球的位置相对固定。

L2点特殊的动力学特性和在三体问题中相对固定的几何位置,决定了它在停泊中转、中继通信、天文观测、星际转移等深空探测任务中,具备独特的工程应用价值。

“鹊桥”中继星是我国也是世界首颗地球轨道外的专用中继卫星,2018年5月21日发射后,在地面的控制下,完成了地月转移、月球借力转向、Halo轨道捕获等关键控制,成功实现了沿Halo轨道的飞行。

2023年普通高等学校招生全国统一考试北京卷之古代诗歌阅读题详注详解(李锦超)

2023年普通高等学校招生全国统一考试(北京卷)古代诗歌阅读试题详注详解李锦超一.原题呈现阅读下面诗歌,完成12-14题。

(共12分)将赴成都草堂途中有作先寄严郑公五首其五【1】杜甫锦官城西生事微,乌皮几【2】在还思归。

昔去为忧乱兵入,今来已恐邻人非。

侧身天地更怀古,回首风尘甘息机【3】。

共说总戎云鸟阵【4】,不妨游子芰荷衣。

注释:【1】此诗作于公元764年。

杜甫于760年在成都营建草堂。

762年,严武入朝,杜甫送行至绵州。

其后,成都发生兵乱,杜甫流亡至梓州。

764年,严武封郑国公、拜剑南节度使,再次镇守成都。

【2】乌皮几:包着黑皮的小桌。

【3】息机:熄灭用世之心。

【4】总戎:主帅。

云鸟阵:一种作战的阵法。

12.以下对诗歌的理解,不正确...的一项是(3分)A.“锦官城西”句写诗人在成都生计微薄,感慨世事之艰难。

B.“乌皮几”句,诗人借“乌皮几”表达了自己的思归之情。

C.“昔去”句,诗人叙写昔日离开成都,担忧乱兵入城骚扰。

D.“今来”句写诗人回到成都后,看到兵戈扰攘、物是人非。

13.以下对诗歌的赏析,正确的一项是(3分)A.律诗一般只有中间两联对仗,而此诗四联皆对,属对精切,律法谨严。

B.诗人借众人的评价,从侧面称赞严郑公的才能,语言得体而蕴藉有味。

C.此诗尾联在语意上与第一句中的“生事微”前后呼应,可谓章法井然。

D.末句化用《离骚》典故,借芰荷衣显示杜甫不肯同流合污的高洁人格。

14.杜甫的诗内涵深刻而丰富,往往一联就有多重意蕴。

此诗“侧身天地更怀古,回首风尘甘息机”一联历来为人称道。

请分析这一联有哪些内涵。

(6分)二、诗歌注释1.成都草堂:公元760年,在严武的资助下,于成都浣花溪畔建造了草堂。

2.此诗作于公元764年春天,诗人从阆州回成都的途中所作。

3.严郑公,即严武。

公元764年,严武被封为郑国公,拜剑南节度使,再次镇守成都。

诗人因此返回成都。

4.“锦官城西生事微”句,有本作“锦馆城西”,也有本作“锦官生事城西微”。

2020年高考北京卷(解析版)

2020年北京卷一、本大题共5题,共18分。

(2020·北京高考)阅读下面的材料,完成1~5题。

材料一我国文字的产生,基础是“象形”。

最初写字就是画画,加上中国文字书写所用的特别的工具,可以使点画的形态有粗细、强弱、肥瘦、刚柔、方圆、曲直等变化,这就使得我国的文字书写在历史发展过程中逐渐成为一种借助于点、线、形的种种变化、组合和结构以体现形式美的艺术。

即使从商代算起,汉字也已经有三千多年的历史了。

从甲骨文、金文、篆书,到隶书、楷书,汉字的形体发生了巨大的变化。

随着古今汉字形体的不断演变,字形的图画性逐渐减弱,符号性逐渐增强,汉字的书写逐渐形成了诸多风格迥异的书体形式。

我国历史上不少书法理论家,对于书法艺术的书体创作有过很好的讨论。

唐代孙过庭曾说过:“篆尚婉而通,隶欲精而密,草贵流而畅,章务检而便。

”孙氏的观点表明,书法艺术可以通过汉字的不同书体体现,不同的书体具有不同的表现力。

清代刘熙载则把不同的书体分为两大类,他说:“书凡两种:篆、分、正为一种[注],皆详而静者也;行、草为一种,皆简而动者也。

”依据刘氏的区分,前一类书体显然宜于表现静态之美,而后一类书体则宜于表现动态之美。

对于构成书法艺术美的现实根据,我国历史上的书法家、书法鉴赏家和理论家,也有很好的认识。

汉代书法家蔡邕就明确指出,书法的点画形体必须处处能引起人们对于现实中种种美的形体和动态的联想,才算得上是艺术。

唐代书法理论家张怀瓘认为,书法家在创作时应该把自己从无限多样的现实世界感受到的种种形态的美,集中地体现在书法的点画形体上,并由此抒发出自己内心的思想感情,即所谓“囊括万殊,裁成一相。

或寄以骋纵横之志,或托以散郁结之怀”。

书法是汉字造型的艺术,属于形象艺术。

但是,相比于绘画、雕塑、戏剧等,它又是一种相对较为抽象的艺术。

对于懂得书法艺术的人来说,一幅优秀书法作品的艺术效果不会低于优秀的绘画。

书法艺术魅力巨大,书法史上诸如墨池笔冢的故事,早已成为传诵千古的佳话。

北京市2020年高考语文试卷之古代诗歌题详注详释详1

北京市2020年高考语文试卷之古代诗歌题详注详释详解李锦超一.原题呈现(一)阅读下面诗歌,完成13-15 题。

(共12 分)寄东鲁二稚子【1】李白吴地桑叶绿,吴蚕已三眠。

我家寄东鲁,谁种龟阴【2】田。

春事已不及,江行复茫然。

南风吹归心,飞堕酒楼前。

楼东一株桃,枝叶拂青烟。

此树我所种,别来向三年。

桃今与楼齐,我行尚未旋。

娇女字平阳,折花倚桃边。

折花不见我,泪下如流泉。

小儿名伯禽,与姊亦齐肩。

双行桃树下,抚背复谁怜。

念此失次第,肝肠日忧煎。

裂素写远意,因之汶阳川。

注释:【1】这首诗作于金陵。

【2】龟阴:地名,与后文的“汶阳川”都在鲁地。

13.下列对这首诗的理解与赏析,不正确...的一项是(3 分)A.李白由江南农事春景联想到东鲁田地无人耕种,心生茫然之感。

B.李白思念一双儿女,追忆昔日春游漫步的场景,不禁泪下如泉。

C.这首诗叙事朴实,语言明白如话,亲切自然,堪称“天然去雕饰”。

D.这首诗展现李白柔情的一面,其风格与《梦游天姥吟留别》不同。

14.下列对诗句的分析,正确的一项是(3 分)A.诗人先说“吴蚕已三眠”,后又说“别来向三年”,抒发了青春不再的痛苦之情B.诗人先感慨“谁种龟阴田”,最后又说“因之汶阳川”,表达了归隐田园的志向。

C.“南风吹归心,飞堕酒楼前”,这两句由金陵酒楼引发东鲁家园之思,过渡巧妙。

D.“念此失次第,肝肠日忧煎”,意思是想到孩子们缺失父爱,诗人心中纷乱焦虑。

15.这首诗多处写到桃树。

请分析桃树在诗中的意义与作用。

(6 分)二.答案呈现13.B14.D15.答案要点:①桃树为诗人亲手所种,是家的象征。

②桃树不断长高,是时光流逝的象征。

③桃树是抒情的线索,诗人由酒楼边的桃树想到桃树下的儿女。

④桃树是构造意境的要素,酒楼春景、娇女流泪、儿女行走,这些画面都包含桃树,形成优美的意境。

二.原诗详注1.关于本诗的几种不同版本的文字问题。

①本诗,两宋本的题目下有一个注,该注为:在金陵作。

②“此树我所种”句,咸本作“昔”,注云:一作“我”。

2020年普通高等学校招生全国统一考试语文试题(北京卷,参考解析)

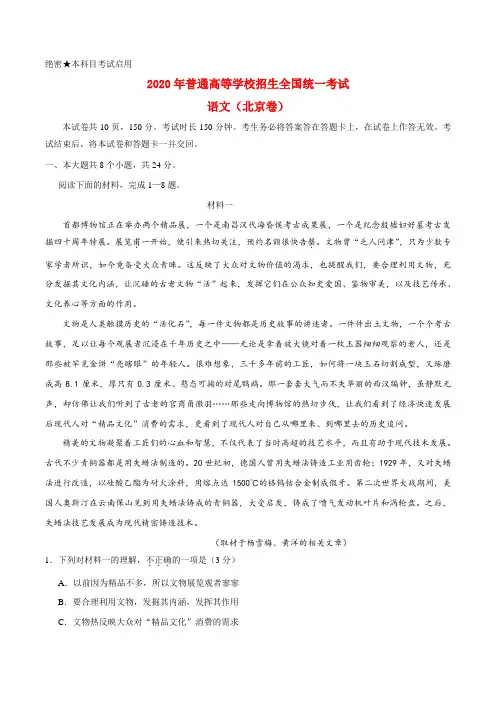

绝密★本科目考试启用2020年普通高等学校招生全国统一考试语文(北京卷)本试卷共10页,150分。

考试时长150分钟。

考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。

考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、本大题共8个小题,共24分。

阅读下面的材料,完成1—8题。

材料一首都博物馆正在举办两个精品展,一个是南昌汉代海昏侯考古成果展,一个是纪念殷墟妇好墓考古发掘四十周年特展。

展览甫.一开始,便引来热切关注,预约名额很快告罄.。

文物曾“乏人问津.”,只为少数专家学者所识,如今竟备受大众青睐。

这反映了大众对文物价值的渴求,也提醒我们,要合理利用文物,充分发掘其文化内涵,让沉睡的古老文物“活”起来,发挥它们在公众知史爱国、鉴物审美,以及技艺传承、文化养心等方面的作用。

文物是人类触摸历史的“活化石”,每一件文物都是历史故事的讲述者。

一件件出土文物,一个个考古故事,足以让每个观展者沉浸在千年历史之中——无论是拿着放大镜对着一枚玉器细细观察的老人,还是那些被罕见金饼“亮瞎眼”的年轻人。

很难想象,三千多年前的工匠,如何将一块玉石切割成型,又琢磨成高8.1厘米,厚只有0.3厘米、憨态可掬的对尾鹦鹉。

那一套套大气而不失华丽的西汉编钟,虽静默无声,却仿佛让我们听到了古老的宫商角徽羽……那些走向博物馆的热切步伐,让我们看到了经济快速发展后现代人对“精品文化”消费的需求,更看到了现代人对自己从哪里来、到哪里去的历史追问。

精美的文物凝聚着工匠们的心血和智慧,不仅代表了当时高超的技艺水平,而且有助于现代技术发展。

古代不少青铜器都是用失蜡法制造的。

20世纪初,德国人曾用失蜡法铸造工业用齿轮;1929年,又对失蜡法进行改造,以硅酸乙酯为耐火涂料,用熔点达1500℃的铬钨钴合金制成假牙。

第二次世界大战期间,美国人奥斯汀在云南保山见到用失蜡法铸成的青铜器,大受启发,铸成了喷气发动机叶片和涡轮盘。

之后,失蜡法技艺发展成为现代精密铸造技术。

2020年普通高等学校招生全国统一考试语文试题(北京卷,解析版)(2)

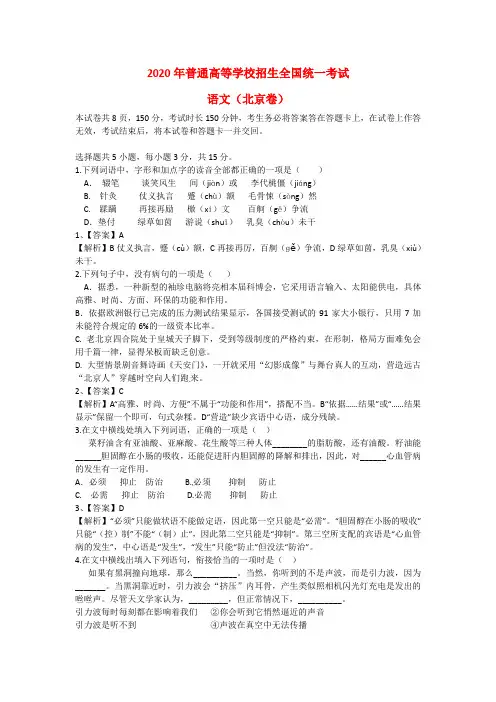

2020年普通高等学校招生全国统一考试语文(北京卷)本试卷共8页,150分,考试时长150分钟,考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效,考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

选择题共5小题,每小题3分,共15分。

1.下列词语中,字形和加点字的读音全部都正确的一项是()A.辍笔谈笑风生间(jiàn)或李代桃僵(jiáng)B. 针灸仗义执言蹙(chù)额毛骨悚(sòng)然C. 蹂躏再接再励檄(xí)文百舸(gě)争流D.垫付绿草如茵游说(shuǐ)乳臭(chòu)未干1、【答案】A【解析】B仗义执言,蹙(cù)额,C再接再厉,百舸(ɡě)争流,D绿草如茵,乳臭(xiù)未干。

2.下列句子中,没有病句的一项是()A.据悉,一种新型的袖珍电脑将亮相本届科博会,它采用语言输入、太阳能供电,具体高雅、时尚、方面、环保的功能和作用。

B.依据欧洲银行已完成的压力测试结果显示,各国接受测试的91家大小银行,只用7加未能符合规定的6%的一级资本比率。

C. 老北京四合院处于皇城天子脚下,受到等级制度的严格约束,在形制,格局方面难免会用千篇一律,显得呆板而缺乏创意。

D. 大型情景剧音舞诗画《天安门》,一开就采用“幻影成像”与舞台真人的互动,营造远古“北京人”穿越时空向人们跑来。

2、【答案】C【解析】A“高雅、时尚、方便”不属于“功能和作用”,搭配不当。

B“依据……结果”或“……结果显示”保留一个即可,句式杂糅。

D“营造”缺少宾语中心语,成分残缺。

3.在文中横线处填入下列词语,正确的一项是()菜籽油含有亚油酸、亚麻酸、花生酸等三种人体________的脂肪酸,还有油酸。

籽油能______胆固醇在小肠的吸收,还能促进肝内胆固醇的降解和排出,因此,对______心血管病的发生有一定作用。

A.必须抑止防治 B.必须抑制防止C. 必需抑止防治D.必需抑制防止3、【答案】D【解析】“必须”只能做状语不能做定语,因此第一空只能是“必需”。

北京市2020年高考语文试卷之《论语》试题详注详释详解

北京市2020年高考语文试卷之《论语》题详注详释详解2020年北京高考语文试卷《论语》部分试题如下:(二)根据要求,完成第12题。

(共6分)12.阅读下面《论语》中的文字,回答问题。

子曰:“我非生而知之者,好古,敏以求之者也。

”(《述而》)子曰:“盖有不知而作之者,我无是也。

多闻,择其善者而从之,多见而识之,知之次也。

”(《述而》)太宰问于子贡曰:“夫子圣者与?何其多能也?”子贡曰:“固天纵之将圣,又多能也。

”子闻之,曰:“太宰知我乎!吾少也贱,故多能鄙事。

君子多乎哉?不多也。

”(《子罕》)(1)请解释“生而知之者”与“不知而作之者”。

(2分)(2)综合以上材料,简述孔子获取知识的途径,并就其中一点谈谈对你的启示。

(4分)一.本试题的总体评述。

2020年北京试卷中《论语》整本书阅读题,较以往试题有较大变化:1.分值设置。

自2018年起,《论语》以“名著阅读”板块进入北京高考语文试卷以来,其分值一直并不固定,2018年为5分,2019年为7分,2020年为6分,看起来只是一分的波动,但是,这个波动却体现出试题的难易程度和命题人对《论语》在试卷整体格局中的权重意识的差异。

2.题型变化。

2018年,《论语》初入试卷,命题者将着眼点在于对孔子思想的理解上,三则材料围绕“闻”与“行”间的关系,要求考生能够概述“孔子三次回答的内容”“并说明此则短文反映了孔子怎样的思想”。

值得注意的是,首度进入高考试卷的《论语》试题,其考查的仍是“孔子的思想”,只是将这一思想置于具体的材料中,第一问只是为了完成“孔1/ 9子思想”而搭的台阶。

相比2018年试题,2019年试卷中《论语》板块的试题,更“像”一道语文题。

一者,命题人将语言特别是文言语言现象作为命题的主体,体现出语文试题的“语文”属性。

“其道”指什么?这本身是阅读中必得解决的问题,而基于“道”的理解基础上的“孔子的思想”就更具体化。

而第二问设计更具有语言探索的意味:“不以其道得之,不去也”句,杨伯峻《论语译注》认为,“得之”应改为“去之”;也有学者认为,“不以其道得之”的“不”字应删去。

2020年北京卷文言

2020年北京卷文言北京市2020年高考文言文试题及解析二、本大题共7 小题,共24 分。

(一)阅读下面文言文,完成6-11 题。

(共18 分)晋出公十七年,智伯与赵、韩、魏共分范、中行地以为邑。

出公怒,告齐、鲁,欲以.伐四卿。

四卿恐,遂反攻出公。

出公奔齐,道死。

故智伯乃立昭公曾孙骄为晋君,是(这)为哀公。

当是时,晋国政皆决智伯。

智伯益(更加)骄,请地韩、魏,韩、魏与之。

请地赵,赵不与。

智伯怒,遂率韩、魏攻赵。

赵襄子【1】惧,乃奔保晋阳。

三家以国人围晋阳,岁余,引汾水灌其城,城不浸者三版【2】;城中悬釜(锅。

成语“破釜沉舟”“釜底抽薪”)而炊,易子而食,民无叛意。

智伯行(巡视)水,魏桓子御,韩康子参乘。

智伯曰:“吾乃今知水可以亡人国也。

”桓子肘康子,康子履桓子之跗,以.汾水可以灌魏之安邑,绛水可以灌韩之平阳也。

疵谓智伯曰:“韩、魏必反矣。

”智伯曰:“子何以知之?”疵曰:“以人事知之。

夫从韩、魏之兵以攻赵,赵亡,难.必及韩、魏矣。

今约胜赵而三分其地,城不没者三版,城降有日,而二子无喜志.,有忧色,是非反而何?”明日(第二天),智伯以疵之言告二子,二子曰:“此夫谗人,欲为赵氏游说,使主疑于二家而懈于攻赵氏也。

不然(这样),夫二家岂不利朝夕分赵氏之田,而欲为危难不可成之事乎!”二子出,疵入曰:“主何以.臣之言告二子也?”智伯曰:“子何以.知之?”对曰:“臣见其视臣而趋疾,知臣得其情故也。

”智伯不悛.(成语“怙恶不悛”)。

疵请使于齐。

赵襄子使张孟谈潜出见二子,曰:“臣闻唇亡则齿寒。

今智伯率韩、魏以攻赵,赵亡则韩、魏为之次矣。

”二子曰:“我心知其然也,恐事未遂(成功。

成语“功成名遂”)而谋泄,则祸立至矣。

”张孟谈曰:“谋出二主之口,入臣之耳,何伤(妨害)也!”二子乃潜与张孟谈约,为之期日而遣之。

襄子夜使人杀守堤之吏,而决水灌智伯军。

智伯军救水而乱,韩、魏翼而击之,襄子将卒犯(进攻)其前,大败智伯之众,遂杀智伯,尽灭智氏之族。

2020年普通高等学校招生全国统一考试语文试题(北京卷,含解析)

2020年普通高等学校招生全国统一考试语文(北京卷)本试卷共10页,150分。

考试时长150分钟。

考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。

考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、本大题共8小题,共24分。

阅读下面材料,完成1—8题。

材料一中国四大发明之一——印刷术,曾被誉为“文明之母”。

毕昇的活字印刷,更是领先了西方数百年,揭开了世界印刷史的辉煌一页。

然而,时至20世纪,中国印刷业遇到了巨大的危机和挑战。

20世纪40年代,美国发明了第一代打字机加照相机的手动式照排机,但该照排机效率不高,一旦按错键,改版很麻烦。

1958年美国发明了光机式西文照相排字机,在计算机控制下依靠光学和机械方法选取字模,逐字照相形成版面,称为第二代排字机。

1969年,日本也研制成功第二代汉字排字机。

1965年西德成功研制出阴极射线管输出的第三代排字机。

三代机的速度可以比二代机快10倍,适用范围也广。

日本引进西德和美国的技术,于1975年也初步研制成第三代汉字排字机。

1976年英国研制出第四代排字机,它采用激光技术,用激光束在底片上扫描打点形成版面。

日本也正在研制第四代汉字排字机,但尚未成功。

此时此刻,中国的印刷业却仍在沿用古代的技术,在汉字的“丛林里”艰难跋涉。

从美国的第一代手动照排机,到英国的第四代激光排字机,世界照排技术的发展进步大大依赖于不同国家在科技方面的实力。

就拿阴极射线管输出的第三代排字机来说,该类排字机对底片要求高,对所使用的阴极射线管分辨率也要求很高。

这些困难,在中国当时的技术条件下难以克服。

汉字相比表音体系的文字,数量巨大。

从印刷的基本需求看,排字机的字库通常要收7000多字。

而从一般书报的需求来说,字体就有书版宋、报版宋、标题宋、仿宋、楷体、黑体、长宋、扁宋、长黑、扁黑等10多种;字号还有小六号、六号直到初号,共15种。

如此一来,字库的收字就会成倍增长。

汉字的巨大数量,为排字机字库的存贮带来了极大的挑战。

2020年全国高考语文试题及答案北京

2020年一般高等学校招生全国统一考试(北京卷)语文本试卷共7页,150分。

考试时长150分钟。

考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。

考试终止后,将本试卷和答题卡一并交回。

第一部份(27分)一、本大题共5小题,每题3分,共15分。

1.以下词语中,字形和加点的字的读音全都正确的一项为哪一项A.摩擦力供认不悔对称.(chèn)穷源朔.(shuò)流B.一拉罐转弯抹角隽(jùn)永令人发.(fà)指C.纪传体多难兴邦叨.(tāo)扰一气呵.(hē)成D.扮装品整齐划一倾轧.(zhà)囤.(tún)积居奇的一项为哪一项2.以下句子中,加点的成语利用不适当...A. 在踊跃应付自然灾害的同时,人们强烈感受到吸取体会教训的重要性,希望在以后的日子里能防患于未然.....B. 军事专家以为极超音速导弹是反恐战争中超级有价值的“猎杀者”,一旦锁定目标,恐怖分子就无地自容....了。

C.设计人员必需严格执行上级部门的有关决议,“创意”只能在规定范围之内驰骋,不能信马由缰....,这是设计人员最少的职业操守。

D.两边不管研究方式何等不同,只要全然目标不相悖,就总有殊途同归....的日子,在熟悉事物的进程中有如此那样的不合是正常的。

3. 以下的句子中,没有语病的一句是A. 记者近日发觉,公园晨练的老年人中流行一种由松树精华做成的“神仙茶”,对这种带点儿树皮味的绿色茶剂赞不绝口。

B. 挪威国宝级乐队“神秘园”将再度来京演出,实现了外国演出团在京演出超过7次的纪录,在其演出的艺术历程也是唯一的一次。

C. 连年亏损的美国《新闻周刊》正待价而沽,境内华人都鼓动中国人出手收购,将这份引以为豪的美国期刊经营权收入囊中。

D. 报告指出,中国及印度的一些跨国公司眼下正不遗余力地开拓国际市场,新加坡、俄罗斯等那么紧随其后,国际市场的竞争格局在发生转变。

4. 以下有关文学常识的表达,有错误的一项为哪一项A. 《楚辞》是屈原、宋玉等人的作品的总集,这些作品有浓厚的楚地色彩,屈原的长诗《离骚》是期中的代表作。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

北京市2020年高考语文试题文言文部分详注详释二、本大题共7小题,共24分。

(一)阅读下面文言文,完成6-11题。

(共18分)晋出公【晋国君,公元前474—前452年在位】十七年,智伯【即智瑶,晋国卿。

】与赵、韩、魏共分范【晋国卿】、中行【晋国卿】地以【介词,把,拿】为邑【城镇】。

出公怒,告【动词,请求】齐、鲁,欲以.地及【动词,牵连】韩、魏矣。

今约【动词,约定】胜【动词,战胜】赵而三分其地,城【指,晋阳城】不没者三版,城【指,城中人】降【动词投降】有日【不久】,而二子【指魏桓子、韩康子】无喜志.【名词,心意,心情】,有忧【形容词,忧愁】色【名词,脸色】,是【代词,这】非【否定副词,不(是)】反而何?”明日【第二天】,智伯以【介词,把】疵之言告【动词,告诉】二子,二子曰:“此夫【名词,成年男子】谗【说别人坏话】人,欲为【介词,替】赵氏游说,使主【主公,指智伯】疑于【介词,对】二家【魏韩1/ 8二家】而懈【懈怠,放松】于【介词,对】攻赵氏也。

不然【代词,这样】,夫二家岂不利【用为动词,获得利益】朝夕【早晚】分赵氏之田,而【连词,却】欲为【动词,做】危难不可成【动词,成功】之事乎!”二子出,疵入曰:“主【主公】何【疑问代词,为什么】以.【介词,把】臣之言告二子也?”智伯曰:“子何以.【介词,为】知之?”对曰:“臣见其视臣而趋【动词,小步快走】疾【形容词,迅速】,知臣得其情故【名词,原因】也。

”智伯不悛.【动词,悔改】。

疵请使【动词,出使】于【介词,到】齐。

】】因袭【2】城不浸者三版:版,筑土墙用的夹板。

城墙未被水浸泡的部分只剩下三块夹板的高度。

一.关于选文出处的几点说明:1.《史记》,材料出自于《晋世家》,原文如下:2/ 8出公十七年,智伯与赵、韩、魏共分范、中行地以为邑。

出公怒,告齐、鲁,欲以伐四卿。

四卿恐,遂反攻出公。

出公以奔齐,道死。

故智伯乃立昭公曾孙骄为晋君,是为哀公。

哀公大父雍,晋昭公少子也,号为戴子。

戴子生忌。

忌善智伯,蚤死,故智伯欲尽并晋,未敢,乃立忌子骄为君。

当是时,晋国政皆决智伯,晋哀公不得有所制。

知伯遂有范、中行地,最强。

哀公四年,赵襄子、韩康子、魏桓子共杀智伯,尽并其地。

十八年,哀公卒,子幽公柳立。

幽公之时,晋畏,反朝韩、赵、魏之君。

独有绛、曲沃,余皆入三晋。

十五年,魏文侯初立。

十八年,幽公淫妇人,夜窃出邑中,盗杀幽公。

魏文侯以兵诛晋乱,立幽公子止,是为烈公。

烈公十九年,周威烈王赐赵、韩、魏皆命为诸侯。

二十七年,烈公卒,子孝公颀立。

孝公九年,魏武侯初立,袭邯郸,不胜而去。

十七年,孝公卒,子静公俱酒立。

是岁,齐威王元年也。

静公二年,魏武侯、韩哀侯、赵敬侯灭晋后而三分其地。

静公迁为家人,晋约不祀。

2.《资治通鉴》,材料出自于《周纪一》,原文如下:智伯请地于韩康子,康子欲弗与。

段规曰:“智伯好利而愎,不与,将伐我;不如与之。

彼狃于得地,必请于他人;他人不与,必响之以兵,然后我得免于患而待事之变矣。

”康子曰:“善。

”使使者致万家之邑于智伯。

智伯悦。

又求地于魏桓子,桓子欲弗与。

任章曰:“何故弗与?”桓子曰:“无故索地,故弗与。

”任章曰:“无故索地,诸大夫必惧;吾与3/ 8之地,智伯必骄。

彼骄而轻敌,此惧而相亲;以相亲之兵待轻敌之人,智氏之命必不长矣。

《周书》曰:‘将欲败之,必姑辅之。

将欲取之,必姑与之。

’主不如与之,以骄智伯,然后可以择交而图智氏矣,柰何独以吾为智氏质乎!”桓子曰:“善。

”复与之万家之邑一。

智伯又求蔡、皋狼之地于赵襄子,襄子弗与。

智伯怒,帅韩、魏之甲以攻赵氏。

襄子将出,曰:“吾何走乎?”从者曰:“长子近,且城厚完。

”襄子曰:“民罢力以完之,又毙死以守之,其谁与我!”从者曰:“邯郸之仓库实。

”襄子曰:“浚民之膏泽以实之,又因而杀之,其谁与我!其晋阳乎,先主之所属也,尹铎之所宽也,民必和矣。

”乃走晋阳。

三家以国人围而灌之,城不浸者三版;沈灶产蛙,民无叛意。

智伯行水,魏桓子御,韩康子骖乘。

智伯曰:“吾乃今知水可以亡人国也。

”桓子肘康子,康子履桓子之跗,以汾水可以灌安邑,绛水可以灌平阳也。

疵谓智伯曰:“韩、魏必反矣。

”智伯曰:“子何以知之?”疵曰:“以人事知之。

夫从韩、魏之兵以攻赵,赵亡,难必及韩、魏矣。

今约胜赵而三分其地,城不没者三版,人马相食,城降有日,而二子无喜志,有忧色,是非反而何?”明日,智伯以疵之言告二子,二子曰:“此夫谗人欲为赵氏游说,使主疑于二家而懈于攻赵氏也。

不然,夫二家岂不利朝夕分赵氏之田,而欲为危难不可成之事乎!”二子出,疵4/ 8入曰:“主何以臣之言告二子也?”智伯曰:“子何以知之?”对曰:“臣见其视臣端而趋疾,知臣得其情故也。

”智伯不悛。

疵请使于齐。

赵襄子使张孟谈潜出见二子,曰:“臣闻唇亡则齿寒。

今智伯帅韩、魏以攻赵,赵亡则韩、魏为之次矣。

”二子曰:“我心知其然也;恐事未遂而谋泄,则祸立至矣。

”张孟谈曰:“谋出二主之口,入臣之耳,何伤也!”二子乃潜与张孟谈约,为之期日而遣之。

襄子夜使人杀守堤之吏,而决水灌智伯军。

智伯军救水而乱,韩、魏翼而击之,襄子将卒犯其前,大败智伯之众,遂杀智伯,尽灭智氏之族。

唯辅果在。

3.两文整合的基本情况本年度试题选材,回归史传文,这显然会降低阅读难度,但是,与全国卷相比,并没有选择某人的传记,而是选择在中国历史上影响颇大的“三家分晋”的故事,这个故事体现了对古代诸侯国间的政治斗争、军事斗争的理解。

但是,因《史记》与《资治通鉴》相隔千年,两书在记载史实时的态度与方法也有很大的差异,如何把它们删繁就简地统合在一篇文章中,怎样把两篇风格各异的文章嫁接成一文,这也是需要一定的文字功底的。

然而,从现有文字来看,这样的处理,也有较大的问题。

我们不妨以试卷材料中的“第二节”的处理为例来稍作说明:“智伯益骄,请地韩、魏,韩、魏与之。

请地赵,赵不与。

智伯怒,遂率韩、魏攻赵。

赵襄子惧,乃奔保晋阳。

”5/ 8这一节的依据应该是《资治通鉴》中的内容。

但并非原文,期中做了两个方面的工作:一是压缩。

《资治通鉴》中记述智的向韩康子和魏桓子求地的事情,二人均不想给。

其中韩康子的家臣段劝说韩康子,通过送其地而免兵祸,于是就给了;魏桓子也不想给,但魏桓子的家臣任章劝说魏桓子,“与地必骄”“智氏之命必不长”。

于是魏桓子也给了。

在得到二家之地后,智伯向赵襄子索要蔡、皋狼之地,“襄子弗与。

智伯怒,帅韩、魏之甲以攻赵氏”,襄子“乃走晋阳”。

二是改写。

首先,“智伯益骄”是由原作中魏桓子家臣之言“推断”而来,依据是《周书》中所说的“将欲败之,必姑辅之。

将欲取之,必姑与之。

”,这大体是正确的。

其次,因“益骄”要与上文“晋国政皆决智伯”连贯,提到前面,从语言表达上看,这样写是通顺的。

但是,这里将“益骄”的原因归结为“晋国政皆决智伯”显然是不妥的,而原因应该是其他大夫用“与之”的方式鼓励了他的骄横之气,这才是符合实际的。

然而,在本节文字结尾处,“赵襄子惧,乃奔保晋阳”中加入一个“保”字,这是一个极为费解的处理方式。

从上文赵襄子两个“其谁与我”来看,所谈应是指所逃之地应是与他能够保持相同的思想的地方,所谓“民必和”。

因此,选择“走晋阳”,是因为那里的先人的地盘,加之尹铎待百姓宽厚,那里的百姓能够与他和衷共济。

无论从哪里看,这里的“保”都无处着落的。

6/ 8这里来看,“保”应该是晋阳“保”赵襄子,而不是赵襄子“保”晋阳。

就此,“保”实在是一个不能理解的“赘余”。

二、关于考试材料的翻译6.下列对句中加点词语的解释,不正确...的一项是(3分)A.难.必及韩、魏矣难:难免B.而二子无喜志.志:心思C.智伯不悛.悛:悔改D.晋绝.不祀绝:灭亡【A难这里是名词,祸患、灾难。

】7.下列对句中“以”字的解释,不正确...的一项是(3分)A.欲以.伐四卿以:凭借B.以.汾水可以灌魏之安邑以:用C.主何以.臣之言告二子也以:把、将D.子何以.知之以:依据【B以这里是连词,因为。

】8.下列对文中语句的理解,不正确...的一项是(3分)A.是非反而何这种情况不是要造反又是什么呢B.臣见其视臣而趋疾我看到他们一见到我就快步走开了C.为之期日而遣之为此确定了具体日子后送走了他7/ 8D.襄子将卒犯其前赵襄子将最后攻击智伯军的正面【D 将,动词,率领,带领;卒,名词,士兵。

本句意思是:赵襄子率领士兵袭击他的前面。

】9.根据文意,下列理解和推断,不正确...的一项是(3分)A.春秋时晋国的臣子智伯,一度掌控了晋国的大权,并不断扩张自己的势力范围。

B.臣子疵见微知著,预见韩、魏必反,向智伯进言反被怀疑,只好求救于齐国。

C.张孟谈用唇亡则齿寒的道理说服韩、魏二子,瓦解了智伯阵营,致使智氏灭族。

D.韩、赵、魏分别得到了诸侯封号,瓜分了晋国的国土,历史的格局发生了改变。

【B “只好求救于齐国”是错误的,“请使于齐”,“使”是动词,意思是“出使”。

使于齐,即到齐国作使者。

】10.将下面语句译为现代汉语。

(2分)二家岂不利朝夕分赵氏之田【(我们)两家难道不以尽快分到赵氏的地盘为利(吗?)】11.第五段中韩、魏二子对张孟谈说“我心知其然也”,请从文中找出可以佐证此话的动作描写语句。

(4分)【①桓子肘康子②康子履桓子之跗】8/ 8。