《跨文化交际语篇分析法》

语篇分析中的语篇类型研究

语篇分析中的语篇类型研究一、本文概述本文旨在深度探讨语篇分析这一语言学领域中的核心课题——语篇类型研究,通过对不同类型的语篇进行系统性分析与归纳,揭示其内在结构特征、功能用途以及交际策略。

本研究首先梳理了语篇类型的基本理论框架,包括但不限于叙事语篇、论述语篇、说明语篇、对话语篇等各类常见语篇形式的定义及其特点。

在此基础上,我们将运用现代语言学和语篇分析的相关理论与方法,剖析各类语篇在实际应用中的构建规律与互动模式,并试图探索不同类型语篇在跨文化交际、社会语境变迁以及媒体话语表达等方面的重要作用和影响。

本文还将通过实例分析,展示如何依据语篇类型的不同灵活运用语篇分析技术,以期对相关领域的教学实践和学术研究提供有价值的参考与启示。

最终目标是推动语篇类型研究的深化,促进更全面地理解和掌握语篇的本质及其实现方式,从而丰富和发展语篇分析的理论体系与实践路径。

二、语篇分析的基本理论框架系统功能语言学理论:此理论由韩礼德等学者提出,强调语言的社会交际功能和语境的重要性。

在语篇分析中,它主张从语篇的三大元功能(概念功能、人际功能和语篇功能)角度来剖析语篇的组织结构和意义生成机制。

话语结构分析:关注语篇的整体构造,包括宏观结构(如主题发展、段落衔接等)和微观结构(句子间的连贯性和衔接性)。

通过识别和解析这些结构特征,可以揭示语篇内部的逻辑层次和信息流动规律。

语域理论:语域是指特定社会情境下语言使用的变异性,不同的语篇类型往往对应不同的语域特征。

在语篇分析中,对语域的考察有助于界定语篇的边界以及理解作者如何适应并体现其意图和目的。

批评话语分析:这是一种结合社会文化背景分析语篇的方法,旨在揭示权力关系、意识形态及话语建构背后的动机和效果。

在语篇类型研究中,批评话语分析能够帮助我们深入理解语篇如何参与社会实践并影响人们的认知和行为。

多模态语篇分析:随着现代传播手段的发展,越来越多的语篇不再局限于单一的文字形式,而是包含了图像、声音等多种符号资源。

跨文化交际中文化定势的语篇分析

外民族认为 中国人传统保守 , 然而随着科技通 讯的发展 , 中

国人在交 际方式等 多方 面变得多 元开放 ,尤其是 新兴 “ 8 0 后” 、 “ 9 0后 ” 在生活方式 上已经发生 了很 大 的改 变 ; 二是 忽 _ 视各个群体 间存 在的文化共性 。由于文化 定势 来 自文化 问

e n c e s o f t h e r e c o g n i z e d d i s c o u r s e s , r a t he r t ha n di f f e r e nc e s o f c u l ~

异 ,没有理 解各个国家间所存在差异 并不意味着这 种差异

文献 标 识 码 : A

摘 要

交互 社 会 语 言 学 对 跨 文 化 交 际 的本 质 和 内容 提 出

理学 中, 该 概念 常 常具 有 一 些 消 极 意 义 。 1 . 2文 化 定 势 的 弊 端

了独 特 的 见解 , 认 为 跨 文 化 交 际实 质 上 是 人 际 交 往 , 但是 宴

性 就是两个极端 , 并且 文化 差异能够表现在连 续体上 , 在连

续性上还会 发生重叠 , 形成共 同点。1 5 1

t u r e s . Di s c o u r s e a p p r o a c h d i s c u s s e s i n t e r c u l t u r a l c o mmu n i c a t i o n

s y s t e ms

S u z a n n e Wo n g S c o l l o n ( 1 9 9 5 ) , 他 们把跨文化 交际看作 是跨 语

专业的语用分析方法

专业的语用分析方法语用学是语言学的一个分支,研究语言使用的规则和功能。

它关注语言的实际应用,探讨语言在特定语境中的含义和效果。

语用分析方法是对语用学理论的应用,以系统分析语言使用的规则、上下文和意图。

本文将介绍几种常见的专业的语用分析方法。

一、言语行为分析方法言语行为分析方法是一种常见的语用分析方法,它研究语言行为中的意图和目的。

通过分析说话人的话语,可以揭示其真实意图和言外之意。

言语行为分析方法有助于理解对话中的含义,帮助我们正确解读并回应他人的话语。

二、会话分析方法会话分析方法是研究对话结构和交互规则的语用分析方法。

通过分析参与者之间的互动方式、对话的结构和语言特征,可以揭示对话中的权力关系和信息传递效果。

会话分析方法不仅关注对话的表面形式,还关注其中隐藏的社会互动和意义。

三、语篇分析方法语篇分析方法是对连续语言文本进行分析的语用分析方法。

它关注语言在上下文中的意义和效果。

通过分析语篇结构、话语连贯性和上下文信息,可以深入理解文本的含义和目的。

语篇分析方法适用于研究篇章、文章和广告等不同形式的语言文本。

四、语境分析方法语境分析方法是研究语言使用的具体语境和背景的语用分析方法。

它关注言语行为在特定语境中的含义和效果。

语境包括时间、地点、社会关系和文化背景等因素。

通过分析语境信息,可以更准确地解读和理解言语行为。

五、语用推理分析方法语用推理分析方法是通过推理和推断来理解言语行为的语用分析方法。

它关注言语行为中的逻辑推理和信息推断。

通过分析言外之意、暗示和隐含信息,可以推断出说话人的意图和目的。

语用推理分析方法有助于深入理解复杂的语言使用情境。

六、跨文化语用分析方法跨文化语用分析方法是研究不同语言和文化之间的语言行为差异和交际风格的语用分析方法。

不同的文化背景和价值观会影响言语行为的形式和含义。

通过对语言使用的比较研究,可以揭示不同文化间的交流差异和误解,并寻找有效的跨文化交际策略。

以上介绍了一些常见的专业的语用分析方法,它们可以帮助我们深入理解语言使用的规则和功能。

当代大学生网络言语交际风格[论文]

![当代大学生网络言语交际风格[论文]](https://uimg.taocdn.com/5af3badcc1c708a1284a44a4.webp)

当代大学生网络言语交际风格【摘要】本文以文化语境模式为理论框架,以人人网上的聊天为语料,分析信息时代背景下大学生的言语交际风格。

研究发现大学生网络言语交际风格倾向于直接,称呼语风格上趋于多样化,总体趋势为表示亲近的平等的关系的称呼语。

在表达与沉默方面,大学生多喜爱符号或图像等非言语形式。

在谦虚与赞扬方面自夸多于谦虚。

本研究对了解当代大学生的网络言语交际风格是一次有意义的解读。

【关键词】当代大学生网络言语交际风格一、研究背景和目的美国学者ron scollon和suzanne wong scollon在《跨文化交际:语篇分析法》(2000)中从意识形态、社会化、语篇方式和面子系统四个方面介绍了美国四代人的代别语篇系统。

意识形态指的是一代人或一个群体的历史、社会和思想特征,包括价值观念。

社会化指的是文化身份习得过程。

语篇形式指普遍的交际形式,包括语言的作用和风格。

面子系统主要指人际关系,包括称呼形式。

目前作者及其研究生正在从事一项有关中国代别语篇系统的课题研究。

言语交际风格是语篇形式的一个部分,也是本课题研究的对象。

北大学者刘能(2003,7)在《当代中国人的生活方式:多维度的解析》一文中将中国的“90后”划分为自我一代。

“90后”的大学生是自我一代的代表,他们接受东方文化的传统教育,但也深受西方文化的影响。

他们的言语交际风格能体现自我一代人的言语交际特点。

由此出发,作者以当代大学生(主要是“90后”)交流的公共平台——人人网作为语料收集渠道,研究他们的网络言语交际风格,着重考察当代大学生在直接与间接、表达与沉默、称呼语以及自谦与自夸四个方面的言语交际模式,以便探讨“90后”大学生是否具有独特的网络言语交际风格。

二、研究的理论框架美国著名人类学家霍尔(e.t.hall)对文化和语境的关系做了开创性研究。

他声称人类的交往从广义的角度来讲可分为高语境和低语境交际系统或文化。

低语境文化通过外在的语言方式进行信息传达,信息的表达是直接的,而高语境的交流或讯息是通过语境及非言语渠道表达出来。

跨文化交际视角下高中英语教材的文化内容分析

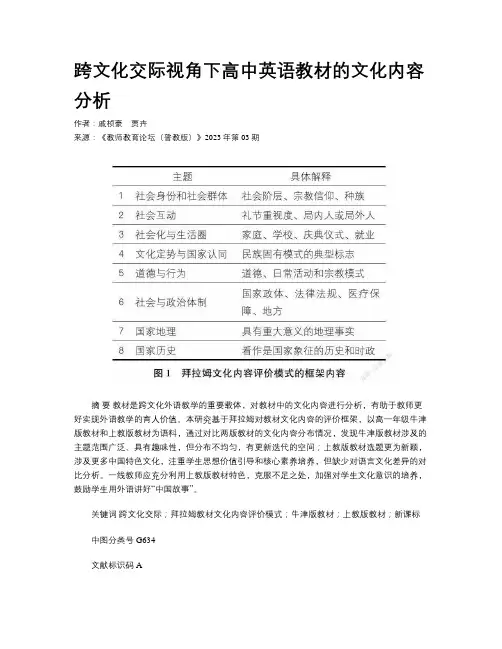

跨文化交际视角下高中英语教材的文化内容分析作者:戚桢豪贾卉来源:《教师教育论坛(普教版)》2023年第03期摘要教材是跨文化外语教学的重要载体,对教材中的文化内容进行分析,有助于教师更好实现外语教学的育人价值。

本研究基于拜拉姆对教材文化内容的评价框架,以高一年级牛津版教材和上教版教材为语料,通过对比两版教材的文化内容分布情况,发现牛津版教材涉及的主题范围广泛、具有趣味性,但分布不均匀,有更新迭代的空间;上教版教材选题更为新颖,涉及更多中国特色文化,注重学生思想价值引导和核心素养培养,但缺少对语言文化差异的对比分析。

一线教师应充分利用上教版教材特色,克服不足之处,加强对学生文化意识的培养,鼓励学生用外语讲好“中国故事”。

关键词跨文化交际;拜拉姆教材文化内容评价模式;牛津版教材;上教版教材;新课标中图分类号 G634文献标识码 A文章编号 2095-5995(2023)04-0045-04依托《普通高中英语课程标准(2017版)》(以下简称“新课标”)编写的高中《英语》教材(上海教育出版社出版,2020年通过教育部审核,以下简称“上教版教材”)于2020年秋季在上海高一年级试用。

相比《英语(牛津上海版)(试用本)》教材(上海世纪出版股份有限公司、上海教育出版社出版,2007年通过上海市中小学教材审查委员会审核,以下简称“牛津版教材”),上教版高中英语教材设计与使用效果值得大家关注。

本文基于拜拉姆对教材文化内容的评价框架,对上教版必修三册教材与牛津版高一上下两册教材的文化内容进行对比,探究两版教材中文化内容的分布与占比异同,并为一线高中英语教师教学提供一些建议。

一、外语教学中高中英语文化意识的培养外语教学是实施跨文化教育最主要的阵地之一,也是培养跨文化交际能力的主要渠道[1]。

中国基础外语教育阶段对跨文化能力的培养也予以高度重视。

新课标所提出的“核心素养”说明了跨文化外语教学的重要意义。

因此,作为跨文化外语教学的载体,教材需要教师们更多的关注。

跨文化交际理论在英语教学中的应用

跨文化交际理论在英语教学中的应用跨文化交际是有文化背景和语言差异的不同语种者之间的交际.20世纪60年代,美国人类学家爱德华霍尔提出跨文化交际学。

这是一门多学科渗透的边缘学科,探索文化和交际之间的关系。

胡文仲认为学习英语就是学习文化的一个过程。

学生在英语运用方面的能力的培养是外语教学的宗旨,即跨文化交际能力的培养。

在英语教学中,教师只重视培养学生的听、说、读、写、的各种技能,但是培养学生的跨文化交际能力可以让学生在学习英语的同时学会了跨越不同文化造成的语言差异,真正学会准确地使用一门外语。

1.跨文化交际在英语教学中的应用1.1跨文化交际在语用教学中的运用跨文化的语用问题是不同文化的人使用同样一种语言会产生不一样的效果。

在英语教学中应了解不同语言中语用规则,否则就会出现将不同语言的语用规则混用的语用失误,失去了跨文化交际目的。

语言失误和社交语用失误都属于语用失误。

语言失误是二语习者把汉语词语的语用意义用在英语上造成的语用失误。

如问题Haveyoubroughtthebook?回答Yes,Ihavebroughtit.这样的回答虽然在语法没有问题,但是英语使用者会觉得这是不耐烦的回答,会引起沟通的不愉快。

因文化背景差异而引起的语用错误就是社交语用失误,它与人们对人际关系、权力和义务等观念相关。

如在传统的文化中,学生和教师对话要用尊敬的口吻,但这种方式不适合用在和英国教师的交流。

又如在参加国际学术活动时,中国学者会说一些表示谦虚的话语,这不仅得不得好感反而让人信以为真,达不到预期的效果。

因此教师应重视跨文化的语用问题,对比不同的语言使用规则使学生准确地使用语言知识。

1.2跨文化交际在篇章结构的教学应用语篇是语言整体,由连续的句子或语段构成,包含书面语和口语。

中、西方人思维的模式不同,对篇章的结构的认识有很大差别。

中国人的思维带有直觉性和整体性,常用的问候语会让我们感的友好、亲切,如:你去哪里、吃饭了吗、去做什么。

跨文化交际下的语义传递与翻译

跨文化交际下的语义传递与翻译本文主要是要通过分析语言和文化之间的关系,来说明语言交际之中字词,短语以及篇章段落之间的怎样传递文化内涵,同时针对汉语和英语两种语言分析思维模式以及价值观念的差异,借此说明翻译语言的过程中应该注意文化意识,从而推动文化的交流以及交际的发展。

标签:跨文化;语义传递;翻译;语言交际;文化内涵2014 — 09 — 16高校讲师,研究方向:英语教育。

如今,中国正在逐渐的和世界融合成一体,在走出去的同时也在引进来,中国在吸收为外国的优秀文化成果的同时,也在将自己展现给世界,这样的背景之下,我们能够看到,跨文化交际逐渐成为一门单独的需要我们认真学习的课程。

人类重视语言的最重要的功能就是交际的功能,只有在交际过程中,语言的内涵能够被双方准确的理解,才能够形成有效的交流。

一、语言和文化我们都知道的是,语言是在人类发展过程中流传下来的交际的符号,深深的烙上了文化的印记,很多事实都能够证明,如果一种语言脱离了文化的土壤,那么就失去了它所有的价值。

文化是凝固的交际,而交际则是流动着的文化,广义的文化是应该包含人类的物质和精神创造两部分的,狭义的文化仅仅是指人类世代相传的精神,语言就是从这样的精神之中生长出来的,并且每一种语言都有自己独特的语言环境。

因此我们也要认识到,在不同的文化背景之下,就必然要产生不同的语言。

这也就将语义如何跨文化传递提出了新的命题。

两种语言显示的两种文化,反应两种迥异的民族风格,不同的文化地区语言会有一定的差异,对于交际产生一定的障碍,如果不正视这种障碍的话,那我们的交际注定是失败的,因此,文化的内涵传递才是语义传递的基础,在此基础上才能完全理解语义,理解双方的对话交际,形成完整的交际。

二.语义的传递和文化的内涵通常说来,语言的每一层除了具有表面上的字面意义之外,还有文化的内涵,不同的文化内涵通过不同的形式所表现出来,甚至到每一个字词都能表现出自己民族文化的特征,在两种迥异的语言之间,想进行交流,需要一种媒介,或者说是一种桥梁,这就是翻译,翻译在语言之中起到沟通的作用,对于翻译的结果必须要保证高度的责任感,尽可能的表现双方的民族文化。

跨文化交际中的语篇分析教学

5 6

中 国科 教 创 新 导 刊 C ia d c to In v to H r l hn E u a in n o a in e ad

j臼 口

̄ _

2 O8 。 Ha 0 N0 1 . i el ; 1 - 。 r 。 d

语 言 学 研 究

性 更加 凸显 : 仅 涉 及 听 、 、 、 等 语 言 不 说 读 写 技 能 , 要 注 重 在 中 国 文 化 的 语 境 中提 高 更 学生 的 英语 交 际能 力 。 文 以英 国学 者Ro 本 n s 0ln S zn e o g S oln的 人 际 交 c 1o 和 u a n W n c l o 际 理 论 为 指 导 , 河 北 工 业 大 学 非 英 语 专 以 业 的 一 个 本 科 生 班( 0 ) 行 了 为 期 一 年 6人 进

作 方 案 如 图 1 示 : 听 力课 堂 布 置 生单 词 所 在 的 实 验 教 学 。 教 学过 程 中实 验 性 地 提 出 重 于 对 学 习者 交流 策 略 的 指 导 。 在 少 , 篇章 短 , 力 内 容 短 的 听 写练 习 , 如 听 例 了结 合语 篇分 析5 C 个 理论 来训 练学 生 的3 M 5 C I M能 力模 式是 以 改 变大 学英 语 VOA 速 英 语 听 力 。 学 生 补 全 句子 的听 个  ̄3 I 慢 让 能力 , 即模仿( tt n 、 i ai ) mi o 记忆 ( moi t n 、 以 语 言 点教 学 为 主 的 传 统 模 式 为 出 发 点 , 写 练 习 , me r ai ) z o 通过 反 复 听 的 方式 让 学 生 联 系上 下 文 关 系 来 猜 测 未 听 出 的 内 容 ; 过 反 复 通 的 听 让 学 生 尽 力模 仿 标 准 读 音 并 在课 堂 上 大 声 朗读 ; 过 听 力 过 后 的 教 师 讲 解 来 模 通 仿 写 作 。 写作 的 过 程 中 熟悉 语 篇 结 构 , 在 在 教 师 讲 解 分 析语 篇结 构 之 后 让 学 生进 行 模 仿式写作 。 在读 写 课 堂 增 加 课 文 的 背 景 知 识 介 绍 和 语 篇 结 构 分 析 , 励 学 生 就 课 文 所 涉 及 鼓 的 话 题 展开 讨 论 、 集 相 关资 料 , 收 以小 组 学 ( 下转 5 页) 8

跨文化交际

1、跨文化交际:具有不同文化背景的人从事交际的过程就是跨文化交际,跨文化交际是自古以来就存在的现象,今天日益引起人们的注意主要原因是交通工具的进步与通讯手段的发展使得不同国家、不同种族、不同民族的人能够频繁地接触和交往。

全球经济持续快速发展也为跨文化交际提供了坚定的物质力量。

2、你认为强调个人间的文化差异有什么利弊?利:每个人都隶属于若干群体,即使在同一群体中每个人的态度、价值观也不会完全一样,因此,每个人都应该被认为是独特的,强调个人的差异,就是在从地区、职业、年龄、性别等方面来研究不同文化对个体的影响,这有助于跨文化交际深入开展。

弊:然而,过于强调个人间的文化差异也有一定弊端,个体只是一种或多种文化的具体情况,根据传统的观念,文化通常不是指个人行为,而是指一个群体的生活方式和习惯,个人间的差异研究只有在我们把他们当作群体代表时才有意义,没听过“个人文化”的说法。

过分强调个人文化间的差异会使跨文化交际变得非常繁琐,实际上取消了跨文化研究的意义。

3、我国的地区文化是否可以作为跨文化交际研究的重要方面?跨文化交际研究的重要性排序如下:主流文化——亚文化——地区文化——小群体文化。

地区文化的差异是跨文化交际研究的重要课题之一。

我国幅员辽阔、地域广袤,地势高低起伏,地形复杂多变,由于空间分布差异,各地区形成了具有各自地方特色的区域文化。

同时,我国是一个多民族国家,每个民族都有自己的民族文化传统,这些也构成了地区文化的一部分。

这些地区文化,从总体上看,特点显著,区别性强,差异性大,值得进行跨文化研究。

4、跨文化交际为什么产生在美国?①美国是一个移民国家,各民族都有各自的文化传统和风俗习惯,各民族都强调维护自己的文化,于是在美国形成了多元文化的格局,如何处理不同文化习俗和价值观念成为不容忽视的问题。

②美国与各国交往频繁,每年大批政府官员、商人、技术人员奔赴世界各地,与当地人有着各种不同的接触,而美国每年又接待大批的留学生、移民和旅游者,对于留学生和移民的训练也是跨文化交际中的一个重要课题。

跨文化交际中产生问题的原因及解决方法

跨文化交际中产生问题的原因及解决方法作者:孔祥露来源:《金田》2014年第07期作者简介:孔祥露(1989-),汉族,吉林省白山市人,中文硕士,攻读于沈阳师范大学,汉语国际教育专业。

摘要:随着中国的飞速发展,中外之间的沟通与交流也愈加频繁。

在交际过程中,出现了很多的误会和矛盾。

本文从问题分析出发,找出问题出现的常见原因,并以此文根据,提出几点建议,一起能够减少在跨文化较集中产生问题的频率。

关键词:跨文化交际;问题;解决方法中国在飞速发展,越来越多的外国人来中国学习、工作、生活。

在于他们接触的过程中,或多或少会出现各种交际问题。

为了能够方便彼此进一步的沟通,分析问题出现的原因是有一定意义的,以避免和减少以后出现的问题。

在跨文化交际中,出现问题原因大概分两个部分:语言和文化人们在文化取向、价值观念、社会规范和生活方式等方面的差异都会导致在交流或是思考问题上出现差别,这和地域之间的距离是成正比的。

相距地域越远,相对的文化差异越大,比如:同是亚洲国家,可能有很多文化上是有共同之处的,在交流上,会省却很多麻烦。

而要是同欧美国家人交流,就会产生很多误解。

因此,认识跨文化交际的模式、特点和过程,从而解决和避免交际中的障碍是现实生活的迫切需要。

一,跨文化交际中产生问题的原因由于不同的民族所处的地理条件、资源状况、基础设施、文化氛围、体制机制、政策法规等环境不同,因而各自的语言环境产生了不同的语言习惯、社会文化、风土人情等等诸语境因素。

不同文化背景造成人们说话方式或习惯不尽相同。

具体表现,可以分为以下几个部分:(一)思维模式存在差异。

不同地域人对外界在认知上存在着差别,因而他们思考问题的角度和结果也不相同,从而产生一定的差异。

而思维模式差异会造成交际行为、语篇结构、编译码方式、交际风格等多个方面的不同。

中国人普遍的思维模式呈现从整体出发,一些事情凭经验和直觉,思考问题全面为特征;而西方人的思维模式一般是依靠常规思维逻辑,从细节解决问题,直接面对问题。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

The ambiguity of language

• Meaning in language is jointly constructed by the participants in communication. 1. Word-level ambiguity in language

Language is always ambiguous at the word level. The words themselves do not give us enough information to interpret their meaning unequivocally Example: “There is a man at the door.” ambiguity→ “at”: tell something about where the man is located, but doesn’t tell much →ambiguous in that we don’t know very much about just how this man is “at” the door

5.Aspects of Intercultural Communication---Proceedings of China’s 2nd Conference on Intercultural Communication 《跨文化交际面面观》

胡文仲,1999年,外语教学与研究出版社

期刊

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 外语能力与跨文化交际能力社会需求分析,史兴松。2014年,外语 界 英语教学中培养学生跨文化交际意识,蔺宏功,2013年,现代阅读 论中国跨文化交际研究的历史分期及其特点,池舒文,2014年,中 国外语。 从跨文化交际能力视角探索国际化外语人才培养课程设置,陈欣, 2012年,外语界。 跨文化交际能力在外语教学中如何定位,胡文仲,2013年,外语界。 跨文化交际能力体系的构建,张卫东,杨莉,2012年,外语界。 翻译与跨文化交际策略,孙艺凤,2012年,中国翻译。 跨文化交际主流研究及实证方法 彭世勇,2008年第五期,中国外 语。 对经济全球化背景下跨文化交际学研究的思考,庄恩平,2006年, 中国外国语。 文化全球化与跨文化交际学科发展:动力、趋势和展望,高永晨, 2008年,外语与外语教学。

Intercultural Communication

—— 孙悦

Book List

1.Intercultural Communication: A Discourse Approach 《跨文化交际:语篇分析法》

Ron Scollon, Suzanne Wong Scollon. 2000, 布莱克韦尔出版社,外语教学与 研究出版社

Approaches to Interdiscourse Professional Communication • The first approach is based on knowing as much as possible about the people with whom one is communicating——the approach of increasing shared knowledge • The second approach is based on making the assumption that misunderstandings are the only thing certain about interdiscourse professional communication——dealing with miscommunication

3. Discourse-level ambiguity in language

Language remains inherently ambiguous at the level of discourse as well. You Just Don’t Understand (Deborah Tannen,1990) shows how men and women from the same culture, even from the same families, often misunderstand each other because of different assumptions they make about the purposes or goals of their communication.

Intercultural Communication: A Discourse Approach 《跨文化交际:语篇分析法》

Contents Chapter 1: What is a Discourse Approach? Chapter 2: How, When, and Where to Do Things with Language Chapter 3: Interpersonal Politeness and Power Chapter 4: Conversational Inference: Interpretation in Spoken Discourse

b. in an elementary classroom Testing for the concept of telling the time (speech event) (teacher): What is the time ? (speech act 1) (student): The time is X. (speech act 2) (teacher): Evaluation. (speech act 3)

→a. the speech act: requesting the time

b. the speech act: testing a child’s ability to tell the time c. the speech act: asking for leave The meaning in sentence resides not in the sentence alone but in the situation in which it is used as well.

Chapter 1: What is a Discourse Approach?

• Example: different discourse strategy in a business meeting between Chinese and American businessmen → 1.confusion in goals or in interpreting the main point of another’s speech is caused by the fact that each side is using different principle of discourse to organize its presentation 2. The difference in discourse pattern results in a confusion between the two participants in the hypothetical conversation. 3. Language is fundamentally ambiguous.

Chapter 2: How, When, and Where to Do Things with Language • To examine the concept of context →Speech Acts, Speech Events, Speech Situation Example: “What time is it ?” The speech act takes place within a speech event which could be called “asking for the time” a. At bus station Asking for the time (speech event) What time is it ? (speech act 1) The time is X. (speech act 2) Thanking. (speech act 3)

选择本书的理由

• 本书论述的是关于不同文化背景的人之间的交际, 与传统的关于跨文化交际的专著有很大差别。 • 本书不仅对西方人和东方人,而且对不同职业、 公司、性别、乃至代别等不同群体的成员在交往 时会发生什么,怎样发生的,如何解决所产生的 交际失误进行了诠释,有实用性。 • 本书对语篇系统和语篇认同等概念的研究,会提 高我们对跨文化交际这一复杂过程的认识,帮助 我们更好的学习跨文化交际这门课程。

“There is a taxi at the door.” →different way of being “at” the door→ the taxi at some distance at the door in a roadway or a driveway The difference lies in what we know about men and taxis and how they wait “at” doors.

2.Intercultural Communication in the Global Workplace (Third Edition)《全球化工作环境中的 跨文化沟通》Iris Varner Linda Beamer, 2006,上海外语教育出版社 municating With Strangers: An Approach to Intercultural Communication (Fourth Edition)

a. walking down the street and stop a stranger to ask —— “It’s 2:00” —— “Thank you”