注册结构工程师考试抗震规范题目

第一章 抗震设防一、抗震设防标准

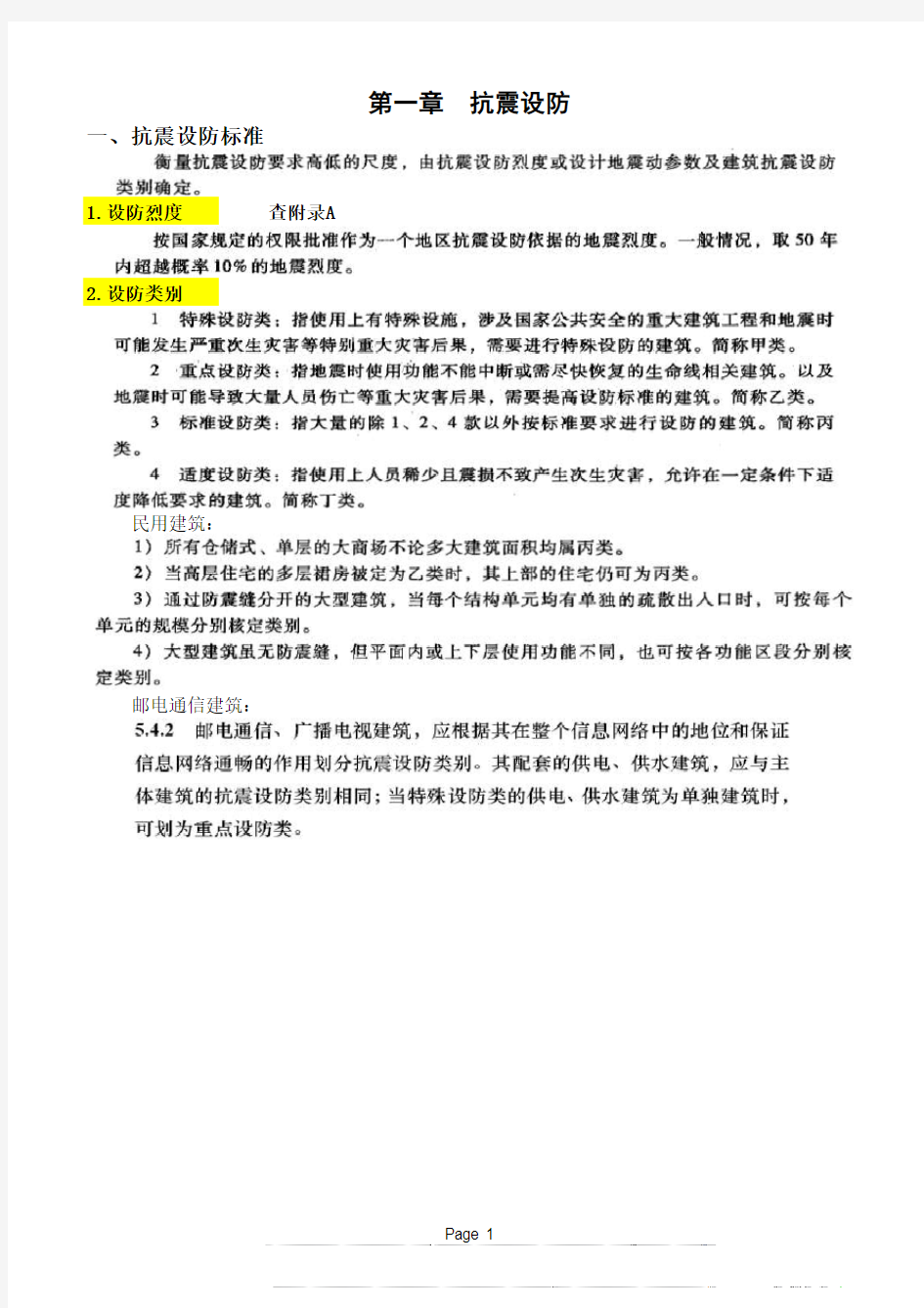

1.设防烈度查附录A

2.设防类别

民用建筑:

邮电通信建筑:

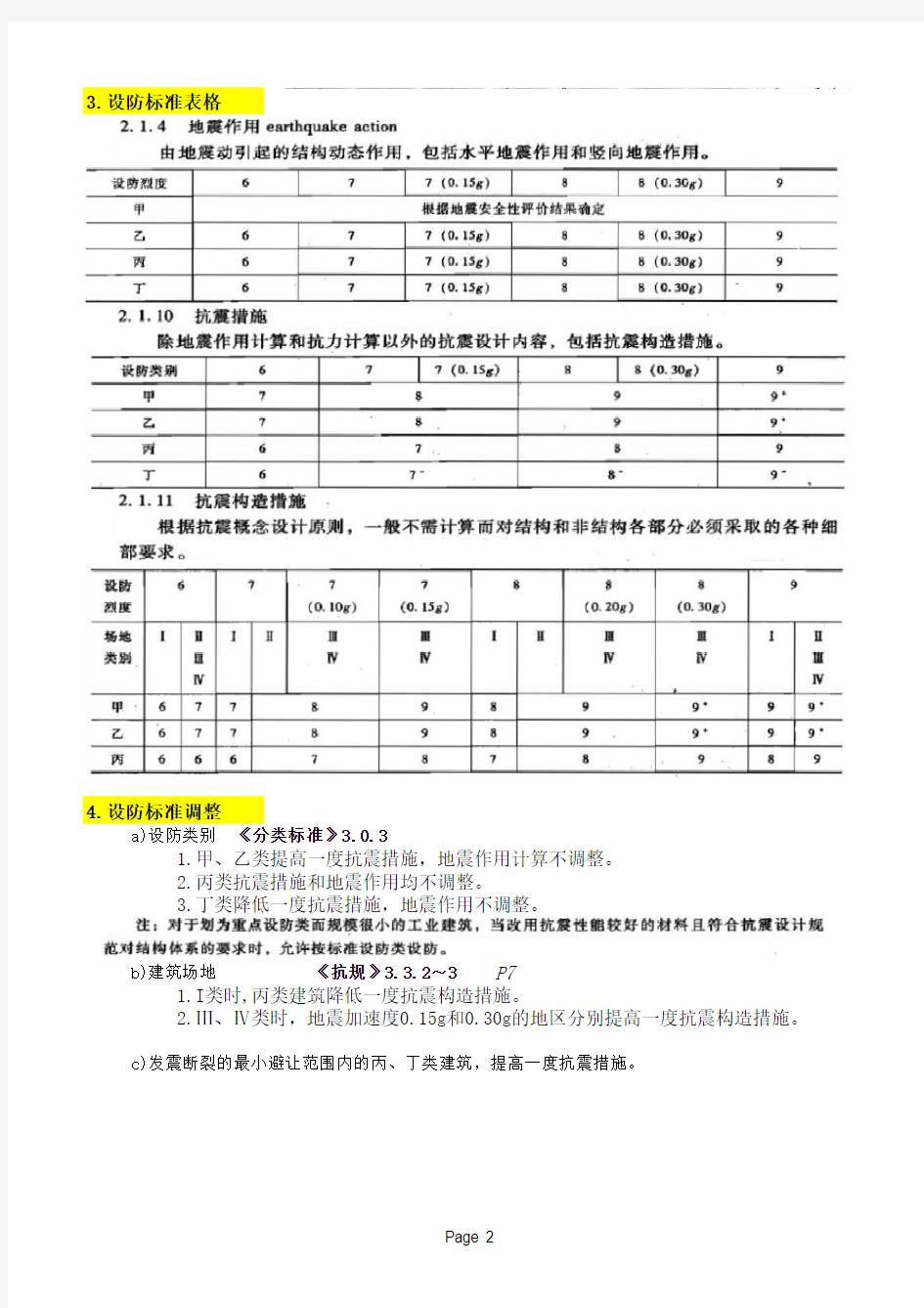

3.设防标准表格

4.设防标准调整

a)设防类别 《分类标准》3.0.3

1.甲、乙类提高一度抗震措施,地震作用计算不调整。

2.丙类抗震措施和地震作用均不调整。

3.丁类降低一度抗震措施,地震作用不调整。

b)建筑场地《抗规》3.3.2~3P7

1.I类时,丙类建筑降低一度抗震构造措施。

2.Ⅲ、Ⅳ类时,地震加速度0.15g和0.30g的地区分别提高一度抗震构造措施。

c)发震断裂的最小避让范围内的丙、丁类建筑,提高一度抗震措施。

二、抗震概念设计

1.场地和地基

划分标准见4.1.1P18

2.地基和基础设计

《抗规》3.3.4~5P7

3.建筑形体规则性

a)平面不规则图例见条文说明3.4.3P270

平面不规则抗震设计要求见3.4.4-1P9

b)竖向不规则图例见条文说明3.4.3P271

竖向不规则抗震设计要求见3.4.4-2P10

4.不规则程度要求条文说明3.4.1P268

a)不规则: 超过上表中两项以下指标。

b)特别不规则: 1.超过上表中三项或三项以上指标。

2.具有下表中一项指标。

3.具有上表两项且其中一项接近下表指标。

c)严重不规则:多项超过3.4.4条限值,或某项大大超过。

5.防震缝 3.4.5及条文说明P10/P272

三、抗震结构体系

1.结构体系要求 3.5.2~3P11

2.结构构件要求

3.5.4P11

3.构件连接要求 3.5.5P12

四、结构分析

1.线性静(动)力法 3.6.1P12

2.弹塑性分析法

3.6.2P12

3.重力二阶效应 3.6.3P12

4.横隔板刚柔性 3.6.4P12

5.平面结构模型 3.

6.5P13

6.计算机分析要求 3.6.6P13

五、非结构构件

建筑非结构构件

楼梯间的非承重墙体,围护墙和隔墙,幕墙,装饰贴面。

六、结构材料与施工

1.钢筋 3.9.2-2(2)P14

3.9.3-1P15

2.混凝土

3.9.2-2(1)P14

3.9.3-2P15 3.砌体结构 3.9.2-1P14

4.钢结构 3.9.2-3P14

3.9.3-3P15

5.施工要求

a)钢筋替代 3.9.4P15

b)先砌后浇 3.9.6P15

6.水平施工缝 3.9.7P15

一、基本概念

1.场地类别

a)土层剪切波速的测量要求 4.1.3P18 无实测资料可查表4.1.3P19b)覆盖层厚度 4.1.4P19

1.波速大于500m/s且其下各层均不小于500m/s的土层顶面

2.地面5m以下,波速大于其上各土层2.5倍,且其下均不小于400m/s的土层顶面注1:波速大于500m/s的孤石、透镜体可不考虑。注2:火山岩硬夹层厚度从覆盖土层中扣除c)等效剪切波速

式4.1.5-1

式4.1.5-2

d)确定场地类别:根据等效剪切波速和覆盖层厚度查表4.1.6

2.发震断裂的最小避让距离

a)不考虑改影响的条件 4.1.7-1P20

1.抗震设防烈度小于8度

2.非全新世活动断裂

3.抗震烈度8、9度时,土层覆盖厚度分别大于60m和90m b)最小避让距离查表

4.1.7 4.1.7-2P20

c)避让范围内只能建造分散的、低于三层的丙、丁类建筑,此时提高一度抗震措施。注:不利地段建造丙类及丙类以上建筑时,其水平地震影响系数最大值应乘以增大系数其值按具体情况在1.1~1.6范围内采用。

3.天然地基和基础

天然地基及基础的抗震承载力验算见《地基规范》

第二章 场地、地基与基础

二、液化土

1.液化土判别(饱和粉土和沙土)

a)液化初判 4.3.3P23

注1:6度的乙类建筑按7度判定,甲类则需要专门研究。 4.3.1P23注2:非液化土层厚度取粉沙土与地下水位重合处厚度

b)标准贯入试验 4.3.4P23

一般判别地面下20m范围内土的液化;但对于不进行天然地基及基础的抗震

承载力验算的各类建筑,可只判别地面下15m范围内土的液化。

注1:地下水位以上土层均为不液化土。

2.液化指数和液化等级

a)液化指数 4.3.5P25

只判别15m液化时,15m以下两者取值相等。

b)液化等级查表4.3.5P25

3.抗液化措施

a)抗液化原则查表4.3.6P26

b)全部消除液化沉陷的措施 4.3.7P26

1.桩基

2.深基础

3.加密法

4.换土法

5.基础边缘外的处理宽度

c)部分消除液化沉陷的措施 4.3.8P27

1.液化指数要求

2.振冲法或挤密碎石桩加固

3.基础边缘外的处理宽度

4.其他方法

d)基础和上部结构处理 4.3.9P27

1.调整基础埋深

2.调整基础底面积

3.加强基础整体性和刚度

4.加强上部结构刚度、沉降缝

5.管道预留或柔性接头

e)可能液化地段要求 4.3.10P27

f)软弱黏性土层震陷判别 4.3.11P27

g)软土震陷措施 4.3.12P28

三、桩基

a)不进行桩基抗震承载力验算的条件

b)非液化土中低承台桩基抗震验算 4.4.2P28

1.单桩承载力特征值调整1.25

2.承台回填土要求

c)液化土中低承台桩基抗震验算 4.4.3P29

1.埋深较浅时不计土抗力

3.挤土桩的有利影响

d)桩基承台液化土处理规定 4.4.4P30

e)桩基配筋要求 4.4.5P30

f)桩基土流动时侧向作用力计算 4.4.6P30

一、地震作用计算

1.地震影响系数

1)特征周期表5.1.4-2P33`

注:计算罕遇地震作用时,特征周期应增加0.05s 2)水平地震影响系数最大值表5.1.4-1

P33

3)阻尼比

1.混凝土和砌体结构:0.05

2.超过12层的高层钢结构:0.02

3.12层以下的多层钢结构:0.035

4.单层钢结构:

0.055.钢框架-钢筋混凝土核心筒结构:<0.045

G.2.4-1P214

4)衰减指数

式5.1.5-15)下降斜率调整系数

小于0时取0式5.1.5-26)阻尼调整系数

小于0.55时取0.55

式5.1.5-3

2.重力荷载代表值(标准值)

注:组合值系数参见荷载章节或表5.1.3

第三章 地震作用和抗震验算

3.抗震计算方法选择

1)底部剪力法 5.1.2-1

2)振型分解反应谱法

除1款外的建筑结构,宜采用振型分解反应谱法。

3)时程分析法

特别不规则的建筑、甲类建筑和表5.1.2-1所列高度范围内的高层建筑,应采用时程分析法进行多遇地震补充计算。

4.底部剪力法

1)结构总地震水平作用式5.2.1-1

多质点取总重力代表值的85%

2)质点i的地震水平作用式5.2.1-2

3)顶部附加地震水平作用式5.2.1-3

4)

多层钢筋混凝土和钢结构房屋查下表5.2.1,其他房屋取0.0

5)计算高度H 6.1.14P53

a.多、高层钢混结构满足6.1.14规定时,地下室顶板可作为上部结构的嵌固部位

b.对钢筋混凝土结构,当没有地下室时,基础顶面即为上部结构的嵌固部位

5.振型分解反应谱法(不进行耦联计算)

1)结构j振型i质点的水平地震作用标准值

式5.2.2-1

式5.2.2-2

2)振型组合

式5.2.2-3

注:先分别计算各振型地震作用效应,再以平方和开方法求得结构地震作用效应。

二、水平地震作用调整

1.最小剪重比 5.

2.5P39

1)抗震验算时,结构任意楼层的水平地震剪力应符合下式要求:

2)剪力系数竖向不规则,刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数

2.鞭端效应 5.2.4P39

突出屋面的小建筑判别:重力荷载小于标准层的1/3。

3.地基和结构的相互作用 5.2.7P40

判定条件:

8、9度时建造于Ⅲ、Ⅳ类场地,采用刚性基础的钢混高层建筑,结构基本自振周期处于

特征周期的1.2倍至5倍范围。

1)高宽比小于3的结构,各楼层地震水平剪力折减系数

式5.2.7

2)高宽比不小于3的结构,底部的地震剪力按第1款规定折减,顶部不折减,中间按插入值。

3)折减后的各楼层水平地震剪力,需符合最小剪重比。

4.扭转增大系数

5.2.3-1P37

见下节

5.结构薄弱层 3.4.4-2P10

平面规则而竖向不规则的建筑,刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数

三、地震扭转效应

1.不考虑扭转 5.

2.3-1P37

2.考虑扭转 5.2.3-2P37

1)j振型i层的水平地震作用标准值

式5.2.3-1

当仅取x方向地震作用:

式5.2.3-2

当仅取y方向地震作用:

式5.2.3-3当取与x方向斜交的地震作用:

式5.2.3-4

2)单向水平地震作用下的扭转耦联效应

式5.2.3-5

式5.2.3-6

3)双向水平地震作用下的扭转耦联效应(取两式较大值)

式5.2.3-7

式5.2.3-8

四、时程分析法

1.加速度时程曲线 5.1.2-3P31

1)选用实际强震记录和人工模拟的加速度时程曲线,其中实震记录的数量不少于2/3

2)加速度时程的最大值按表5.1.2-2采用

2.计算结果规定 5.1.2-3P31

1)取三组加速度时程曲线输入时,计算结果宜取时程法的包络值和振型分解法的较大值。

2)取七组及以上的时程曲线时,计算结果可取时程法的平均值和振型分解法的较大值。

3)弹性时程分析时,每条时程曲线计算的底部剪力不应小于振型分解法的65%。

4)弹性时程分析时,多条时程曲线计算的底部剪力的平均值不应小于振型分解法的80%。

五、竖向地震作用

1.判定条件

1)高(层、烈度)9度时的高层建筑。

2)大(跨度)8度时跨度大于24m和9度时跨度大于18m的结构。

3)长(悬臂)8度时悬臂长度大于2m和9度时悬臂长度大于1.5m的结构。

4)转(换)8度时高层的转换构件(9度高层不允许结构转换)

5)连(接体)8度时高层连体结构的连接体(9度时高层不允许连体结构)

2.计算方法

1)基本计算法:9度时的高层建筑 5.3.1P41

注:楼层各构件按承受的重力代表值的比例分配竖向地震作用,并乘以增大系数1.5

2)振型分解法:大跨度空间结构 5.3.4

竖向地震影响系数取水平地震影响系数的65%,特征周期按设计第一组采用。

3)静力法:重力荷载代表值和竖向地震作用系数的乘积 5.3.2P41

a.屋盖:跨度小于120m、长度小于300m 5.1.2条文说明P315

屋架、屋盖横梁及托架:跨度大于24m

竖向地震作用系数查表5.3.2

b.长悬臂构件和不属于上条的大跨结构 5.3.3P41

竖向地震作用系数8度时取0.1,9度时取0.2,基本地震加速度0.30g时取0.15

六、抗震承载力验算

1.抗震计算的一般原则 5.1.1P31

2.可不进行截面抗震验算的结构 5.1.6P35

3.地震效应基本组合 5.

4.1P42

式5.4.1

有吊车时,应包括悬挂物的重力标准值

4.承载力抗震调整系数

5.4.2P42

七、抗震变形验算

1.弹性变形验算 5.5.1P43

2.弹塑性变形验算

1)判定条件 5.5.2P44

2)计算方法选择 5.5.3P45

3)简化计算 5.5.4P45

或

4)弹塑性层间位移角限值 5.5.5P46