I第六章大地构造演化

大地构造发展演化阶

吕梁

古陆块形成阶段

麻山等古陆核边缘裂陷,形成兴东群、东风山群、尔站群、兴华渡口群BIF建造,高绿片岩相-角闪岩相变质作用,原地、半原地型花岗岩,基性、超基性侵入岩侵入古陆核侧向增生。东风山群增生带近南北向展布,兴华渡口岩群近东西向展布

新元

古代

兴凯

古亚洲早造山阶段

额尔古纳、佳木斯等地块裂解形成环宇-新林、张广才岭等裂谷盆地,是元古亚洲洋的一部分。环宇-新林一带形成岛弧环境。晚期各盆地闭合、碰撞、造山,新林岛弧型蛇绿岩构造侵位,兴凯期同造山花岗岩侵入,联合地块形成

中元古代

晋宁

地块基底形成演化阶段

地块结晶基底形成阶段

东风山-佳木斯-兴凯地块裂解,太平沟、依兰、穆棱、杨木等裂谷盆地形成、闭合,陆-陆碰撞,逆冲叠覆,地块群垂向增厚,侧向增生。额尔古纳地块原地、半原地型岩浆活动,地块垂向增厚。

奥陶纪

中ห้องสมุดไป่ตู้

造山期

联合地块拉张裂解形成呼玛弧后盆地、多宝山岛弧、伊春-延寿岩浆弧,黑龙江诸陆块为洋-岛(陆块)环境。中奥陶世晚期-晚奥陶世早期伊春-延寿海槽闭合,同构造期花岗岩侵位,岩浆弧形成;呼玛、罕达气海槽收缩成残留海

寒武纪

早

盖层期

早寒武世呼玛兴隆、伊春西林、萝北石灰窑、穆棱砍椽子沟、密山金银库等地海水侵漫,形成稳定陆缘浅海盆地型碎屑岩-碳酸盐岩沉积,中-晚寒武世隆升,无沉积

泥盆纪

早

前造

山期

在兴隆、罕达气、伊春-延寿等加里东造山带和稳定地块边缘拉张裂陷,形成呼玛五道沟裂陷盆地、罕达气裂谷、黑龙宫裂陷海盆、宝清-密山凹陷盆地。中泥盆世黑龙宫裂陷海盆隆升为陆;晚泥盆世五道沟裂陷盆地、罕达气裂谷收缩为陆

志留纪

加里东

地球板块构造演化过程分析

地球板块构造演化过程分析地球的板块构造演化过程是地质学领域的一个研究热点,通过对地球历史上的板块运动和构造变化的分析,可以深入了解地球的地质演化和地球表面的地貌变化。

本文将分析地球板块构造演化的过程,从地质学的角度解释地球板块的形成、漂移和碰撞以及其对地球表面的影响。

地球板块构造学的基本原理是“构造演化是地球演化的基本动力”,即地球的构造演化是由内部地球的热力学作用驱动的。

在地幔中,地球的热能从内部核心向外部地壳传导,形成热对流。

这种热对流导致了地幔流体的运动,使得地壳被划分为几个大板块,这些板块在地壳上运动并相互作用。

地球板块构造演化的过程可以分为三个阶段:形成阶段、漂移阶段和碰撞阶段。

首先是板块的形成阶段。

据研究发现,约在40亿年前,地球形成了最早的大陆地壳。

随着地幔对流的形成,地球的表面被划分为几个板块,这些板块被称为“板块核”。

这些板块核的形成是由于地幔某些地点热量更多,使得岩石物质熔化,形成了地壳上的热点。

随着时间的推移,板块核不断增大和扩散,最终形成了地球上的大陆和洋壳。

然后是板块的漂移阶段。

板块漂移是指地球上的板块在地壳上的水平运动。

板块漂移是地球板块构造演化的核心内容之一。

通过地质学家的研究,我们知道地球上的板块以大陆板块和洋壳板块为主。

大陆板块主要是由岩石构成,相对较轻,可以浮在地壳上;洋壳板块主要是由岩浆冷却后形成的新生岩石构成,相对较重,下沉到地壳下的巨大水槽中。

由于不同板块之间的密度和物质性质差异,板块之间产生了水平方向的运动。

这种运动可以分为两种类型:大陆板块的推进和洋壳板块的消失。

大陆板块的推进是指相互之间碰撞后,互相推挤,形成地壳的折断和褶皱,进而形成山脉和高地。

洋壳板块的消失是指洋壳板块下沉到地幔中,与地幔熔岩相互接触,形成俯冲带和火山。

最后是板块的碰撞阶段。

板块碰撞是指两个板块之间相互接触、碰撞和堆砌的过程。

板块碰撞可以分为两种类型:大陆板块之间碰撞和大陆板块与洋壳板块之间的碰撞。

大地构造演化与成矿

阿巴拉契亚山

3

地槽-地台学说

地槽的发展过程

①强烈差异下降阶段:在这一阶段通常认为是地幔物质受热膨胀阶段,地壳被 扩张变薄,并出现断裂,在重力作用下沉降。在这个阶段,下降幅度很大,下 降速度也很快,由于海侵不断扩大,从而接受了从邻区搬运来的大量沉积物, 沉积厚度可达几千米至1-2万米。但是在地槽的不同部分,下降幅度和速度有 很大的差异性。同时,地壳的断裂伴随岩浆喷发和侵入。 ②强烈褶皱上升阶段:在这一阶段,通常认为是地幔接近地表热量散失,并开 始收缩,使原来的地槽区在水平挤压作用下,强烈抬升,海水面积不断缩小, 海相沉积发生中断。原来沉积的岩石发生大规模褶皱和断裂运动,同时岩浆也 大规模侵入,形成以酸性岩浆岩为主的岩基及各种岩脉。广大地区的岩层也发 生了强烈的区域变质作用和成矿作用。 最后,海水完全退去,岩层褶皱成山脉,地壳活动逐渐稳定,在长期的外力作 用下,被剥蚀夷平成地台。

10

地洼学说

1

大陆地壳第三构造单元——地洼区(活化区)的提出;

2

大陆地壳演化规律的新认识——(动“定”转化)递进律;

3

地洼学说的成矿理论;

4

地壳动“定”转化、递进发展的力源机制的探索——地幔蠕动 、

热能散聚交替假说。

11

地洼学说

1大陆地壳第三构造单元——地洼区(活化区)的提出

像中国的那个不那样于中生代中期以来在地台上出现强烈构造—岩浆活动的现 象,被概括为“地台活化”。 陈国达认为,这个新成的活动区并非以前的地槽区的历史重演,而是属于不同 的类型,是后地台阶段的新型活动区,又称为地洼区。 地洼区之所以能够并有必要从地槽区、地台区中划分出来,是在于它具有多方 面的明显的自有特征(见表—地洼区与地槽区及地台区主要特征比较简表) 地洼区分布的广泛性:

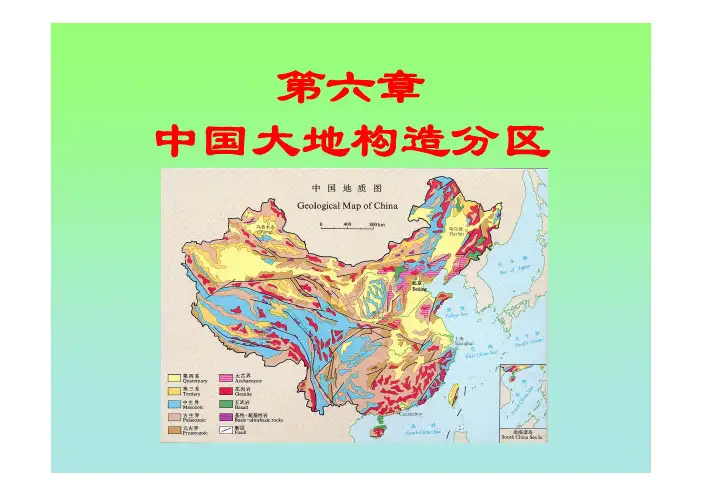

中国大地构造分区

第六章中国大地构造分区中国大地构造分区一、从活动论观点划分大地构造单元1、大地构造分区的主要原则2、划分大地构造单元的基本观点3、划分大地构造单元的方法4、划分古板块的标志二、中国大地构造轮廓及构造分区1、槽台观点对中国大地构造单元的划分2、板块观点对中国大地构造单元的划分3、中国大陆构造域的划分一、从活动论观点划分大地构造单元1、大地构造分区的主要原则由于地壳构造活动性的不均一性,因而可以从空间的角度将地壳各部分的区域性分异与构造阶段的发展变化联系起来进行大地构造单元划分或大地构造分区。

大地构造分区的主要依据是构造活动程度,由于地壳演化中各个地区构造活动程度并非一成不变,而是可以相互转化的,所以进行大地构造分区时,必须具有历史分析的现点,即区分不同的构造阶段进行。

1、大地构造分区的主要原则现代全球古大陆再造和板块划分,一般以850-250Ma泛大陆旋回(Pangea-250)的构造格局进行划分的,因为该阶段的地质记录最全、研究程度最高。

至今,进入一个泛大陆裂解时期,其板块划分的代表方案就是LePichon (1968)等的现代板块划分。

Pangea-850以前(太古宙-元古宙)的板块划分涉及太古宙-元古宙的造山带和古缝合线识别,存在较多争议。

故一般以850-250Ma泛大陆阶段的板块划分和大地构造分区。

(王鸿祯,1990)中国大地构造演化简表(任纪舜等,1999)大陆法拉龙板块Cocas板块菲律宾板块南极洲板块非洲板块澳洲-印度板块纳兹卡板块预测:50Ma后预测:150Ma后预测:250Ma后一个新的泛大陆形成中国大地构造分区一、从活动论观点划分大地构造单元1、大地构造分区的主要原则2、划分大地构造单元的基本观点3、划分大地构造单元的方法4、划分古板块的标志二、中国大地构造轮廓及构造分区1、槽台观点对中国大地构造单元的划分2、板块观点对中国大地构造单元的划分3、中国大陆构造域的划分2、划分大地构造单元的基本观点(1)活动论和固定论所谓活动论是指地表大陆和海洋在地质历史中的发展变化而言。

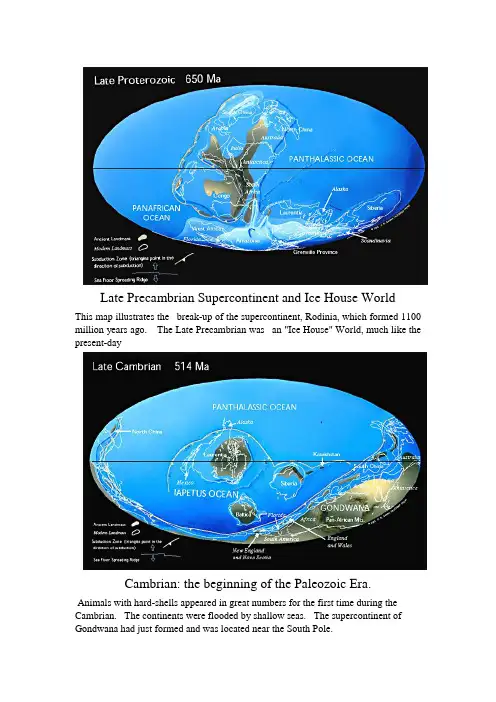

大地构造演化

Late Precambrian Supercontinent and Ice House WorldThis map illustrates the break-up of the supercontinent, Rodinia, which formed 1100 million years ago. The Late Precambrian was an "Ice House" World, much like the present-dayCambrian: the beginning of the Paleozoic Era.Animals with hard-shells appeared in great numbers for the first time during the Cambrian. The continents were flooded by shallow seas. The supercontinent of Gondwana had just formed and was located near the South Pole.Ancient Oceans Separate the ContinentsDuring the Ordovician ancient oceans separated the barren continents of Laurentia, Baltica, Siberia and Gondwana. The end of the Ordovician was one of the coldest times in Earth history. Ice covered much of the southern region of Gondwana.Continents Begin to Collide as Paleozoic Oceans CloseLaurentia collides with Baltica closing the northen branch of the Iapetus Ocean and forming the "Old Red Sandstone" continent. Coral reefs expand and land plants begin to colonize the barren continents.The Devonian Was the Age of Fish!By the Devonian the early Paleozoic oceans were closing, forming a "pre-Pangea". Freshwater fish were able to migrate from the southern hemisphere continents to North America and Europe. Forests grew for the first time in the equatorial regions of Artic Canada.During the Early Carboniferous Pangea Begins to Form.During the Early Carboniferous the Paleozoic oceans between Euramerica and Gondwana began to close, forming the Appalachian and Variscan mountains. An ice cap grew at the South Pole as four-legged vertebrates evolved in the coal swamps near the Equator.The Late Carboniferous a Time of Great Coal SwampsBy the Late Carboniferous the continents that make up modern North America and Europe had collided with the southern continents of Gondwana to form the western half of Pangea. Ice covered much of the southern hemisphere and vast coal swamps formed along the equatorAt the end of the Permian was Greatest Extinction of All TimeVast deserts covered western Pangea during the Permian as reptiles spread across the face of the supercontinent. 99% of all life perished during the extinction event that marked the end of the Paleozoic Era.At the end of the Triassic, Pangea began to rift apart.The supercontinent of Pangea, mostly assembled by the Triassic, allowed land animals to migrate from the South Pole to the North Pole. Life began to rediversify after the great Permo-Triassic extinction and warm-water faunas spread across Tethys.Early Jurassic, the Dinosaurs spread across PangeaBy the Early Jurassic, south-central Asia had assembled. A wide Tethys ocean separated the northern continents from Gondwana. Though Pangea was intact, the first rumblings of continental break up could be heardPangea Begins to Rift ApartThe supercontinent of Pangea began to break apart in the Middle Jurassic. In the Late Jurassic the Central Atlantic Ocean was a narrow ocean separating Africa from eastern NorthAmerica. Eastern Gondwana had begun to separate form Western Gondwana.New Oceans Begin to OpenDuring the Cretaceous the South Atlantic Ocean opened. India separated from Madagascar and raced northward on a collision course with Eurasia. Notice that North America was connected to Europe, and that Australia was still joined to Antarctica.The End of the DinosaursThe bull's eye marks the location of the Chicxulub impact site. The impact of a 10 mile wide comet caused global climate changes that killed the dinosaurs and many other forms of life. By the Late Cretaceous the oceans had widened, and India approached the southern margin of Asia.During the Early Cenozoic India began to Collide with Asia.50 - 55 million years ago India began to collide with Asia forming the Tibetan plateau and Himalayas. Australia, which was attached to Antarctica, began to move rapidly northward.The World Assumes a Modern Configuration20 million years ago, Antarctica was coverd by ice and the northern continents were cooling rapidly. The world has taken on a "modern" look, but notice that Florida and parts of Asia were flooded by the sea.The Earth has been in an Ice House Climate for the last 30 million yearsWhen the Earth is in its "Ice House" climate mode, there is ice at the poles. The polar ice sheet expands and contacts because of variations in the Earth's orbit (Milankovitch cycles). The last expansion of the polar ice sheets took place about 18,000 years ago.The Present-day world has well defined climatic zonesWe are entering a new phase of continental collision that will ultimately result in the formation of a new Pangea supercontinent in the future. Global climate is warming because we are leaving an Ice Age and because we are adding greenhouse gases to the atmosphere.This is the way the World may look like 50 million years from now!If we continue present-day plate motions the Atlantic will widen, Africa will collide with Europe closingthe Mediterranean, Australia will collide with S.E. Asia, and California will slide northward up the coast to AlaskaThe Atlantic Ocean begins to CloseNew subduction zones along the eastern coasts of North America and South America will begin to consume the ocean floor separating North America from Africa. About 100 million years from now the present-day Mid-Atlantic Ridge will be subducted and the continents will come together."Pangea Ultima" will form 250 million years in the FutureThe next Pangea, "Pangea Ultima" will form as a result of the subduction of the ocean floor of the North and South Atlantic beneath eastern North America and South America. This supercontinent will have a small ocean basin trapped at its center.。

大地构造学说课件

大地构造学说的历史发展

总结词

大地构造学说的发展历程包括早期的地质学理论和现代的大地构造理论两个阶段 。

详细描述

早期的地质学理论包括地壳均衡说、大陆漂移说等,这些理论为现代大地构造理 论的发展奠定了基础。现代大地构造理论包括板块构造学说、地幔柱构造学说等 ,这些理论进一步深化了对地球表面构造的认识。

塔里木地台

以石油、天然气、钾盐等资源 为主,散布于塔里木盆地周边

地区。

大地构造演变与成矿作用

大地构造演变的不同阶段对成矿作用的影响

例如,板块汇聚带在汇聚初期,岩浆活动频繁,有利于形成铁矿和铜矿;而在汇聚晚期,变质作用加强,有利于 形成金矿和石墨等矿产。

成矿系统的形成与演变

成矿系统是在长期的地质演变过程中形成的,其形成和演变受到大地构造演变的影响。了解成矿系统的形成与演 变有助于预测矿产资源的散布和富集规律。

02

大地构造学说的主要理论

板块构造理论

1

板块构造理论认为地球的外壳由若干个板块组成 ,这些板块在地质应力作用下不断运动和相互碰 撞。

2

板块边界是地壳活动的主要地带,板块的运动和 相互作用导致了地震、火山活动和地形变化等现 象的产生。

3

板块构造理论是目前对地球构造最广泛和最科学 的模型之一,尽管仍有一些未解之谜和需要进一 步研究的问题。

THANKS

感谢观看

大地构造学说课件

• 大地构造学说的基本概念 • 大地构造学说的主要理论 • 大地构造学说的研究方法 • 大地构造与矿产资源 • 大地构造与地质灾害 • 大地构造学说的发展趋势与展望

地球板块运动与大地构造演化

地球板块运动与大地构造演化地球是一个复杂而神奇的行星,其表面由数个大陆板块组成。

这些板块并不是静止不动的,而是在地球内部的力量作用下,不断地运动和演化。

地球板块运动与大地构造演化是地球科学中的一个重要研究领域,它揭示了地球的演化历史和地球表面的形成过程。

地球板块运动是指地球上的大陆板块和海洋板块在地球内部的力量作用下,相对移动的现象。

这种运动是由地球内部的构造动力驱动的,主要包括构造板块的推动力和地球内部的热对流。

构造板块的推动力是由地球内部的岩石圈运动产生的,而地球内部的热对流则是由地球内部的热能不均匀分布引起的。

这两种力量相互作用,使得地球板块不断地运动和演化。

地球板块的运动和演化主要表现为板块的相对运动和板块边界的形成。

板块的相对运动是指不同板块之间的相对移动,这种相对运动可以是平行运动、远离运动或者碰撞运动。

不同板块之间的相对运动会导致地震、火山喷发和地壳变形等地质灾害的发生。

板块边界的形成是指不同板块之间的接触面或边界线,主要包括大洋中脊、板块边缘和板块内部的断裂带。

这些板块边界是地球板块运动和演化的重要标志,它们记录了地球历史上的构造变化和地壳运动的过程。

地球板块运动和大地构造演化对地球科学的研究具有重要意义。

首先,它可以揭示地球的演化历史和地球表面的形成过程。

通过研究地球板块运动和大地构造演化,科学家们可以了解地球是如何从一个原始的岩石球演化为现在的地球的。

其次,地球板块运动和大地构造演化对于预测地震、火山喷发和地质灾害等自然灾害具有重要意义。

通过研究板块运动和演化,科学家们可以预测和防范地质灾害的发生,保护人类的生命和财产安全。

此外,地球板块运动和大地构造演化还对矿产资源的勘探和开发有着重要的指导意义。

通过研究板块运动和演化,科学家们可以找到矿床的分布规律和成因机制,为矿产资源的勘探和开发提供科学依据。

总之,地球板块运动与大地构造演化是地球科学中的一个重要研究领域。

它揭示了地球的演化历史和地球表面的形成过程,对预测地质灾害、保护人类生命和财产安全,以及矿产资源的勘探和开发都具有重要意义。

大地构造学说6ppt课件

所以,地台是地壳上相对稳定的构造单元, 活动性比较轻微,只以大面积的缓慢的升降运 动为主,构造变动、岩浆活动相变质作用都比 较微弱,形状多成较平坦的巨大地块。

2、地台区的内部结构

由于地台还是有升降运动,因此上升的部分 成为陆地,而下降的部分可发生海侵形成地台浅 海,或者形成内陆盆地而接受沉积。由地台下降 沉积形成的岩层称之为沉积盖层。因此,地台的 结构可以分为两个基本构造层(称双层结构),下 构造层为褶皱基底,上构造层为沉积盖层,中间 为一个不整合面分隔开(图3.70)。

基底形成于寒武纪以来的地台,称年青 地台。

寒武纪以后由地槽回返形成的地台,多 还存在山岳状态,很少用年青地台这个名字, 而用褶皱带来称呼.

故一般所说的地台是指古地台而言。

3. 地台区的基本构造

1. 台盾 是指地台区中有大面积基底岩石出露 的地区。

台盾是从古生代以来趋向上升的构造单元, 长期稳定隆起,遭受剥蚀,没有盖层(即只有一 层结构),或只在局部彻陷中有薄的盖层,它通 常具有乎缓的凸面,且被有盖层的地台所环绕。

过渡区的结构,往往是不对称的,与地槽毗邻的一边 具有地槽的特征;与地台毗邻的一边又具有地台的性质。 过渡区的沉降幅度可达四、五千米,介于地槽区和地台区 之间。由于隆起的褶皱山系急剧上升,剥蚀大量粗碎屑物 质堆积于前缘拗陷中,形成磨拉石建造;

如气候湿润,树木繁茂,还可形成台煤或油页岩建造, 沿山藤呈带状分布,厚度很大;如有还原环境,则可发育 成含油建造。如气候炎热干燥,还可形成红色岩或含盐建 造。这里的构造形态也常具有过渡性质,断裂比较发育, 并常存在着深断裂。

世界上著名的地盾有加拿大地盾、波罗的 海地盾等,我国华北地台上有胶辽地盾、淮阳 地盾等。

大地构造整理

各类沉积盆地形成的大地构造环境盆地是地壳表面三度空间上的凹地,沉积盆地的概念不完全相同,首先被厚层沉积物充填的盆地才能称为沉积盆地。

沉积盆地的另一层含义是:它是地球历史上长期处于沉降的地区,或是未经造山隆起的沉降地区,这与造山带之前的盆地区分开来。

根据沉积盆地的成因类型将盆地分为伸展型、挠曲型和走滑型三大类。

伸展型盆地是指在岩石圈伸展背景下发育的盆地,一般以地壳变薄、负布格重力异常为其主要特征,主要包括裂谷型盆地,被动陆缘盆地,陆内伸展盆地,克拉通盆地。

伸展盆地虽然多表现出断、挠相结合的构造样式,但因初始原因不同,进一步可将伸展盆地分为裂谷型和一般伸展盆地。

前者起因于热力驱动,多由地幔热柱上涌导致。

而一般伸展盆地起因于重力滑动,常表现为向一个方向伸展量不断增大的斜坡状凹陷,通常指被动陆缘盆地。

挠曲型盆地是地壳挠曲变形所形成的盆地,不仅仅发生在前陆地区,大洋盆地也是地热沉降导致上层挠曲变形的结果。

挠曲型盆地又分为前陆盆地,山前凹陷盆地,多发育于前陆与山前凹陷地带,受上覆载荷作用挠曲而成。

走滑型盆地即是与大型走滑活动有关的盆地。

一是走滑拉分盆地,可出现在任意类型的构造环境中,主要与一组离散型走滑断裂有关;二是滑脱型盆地,指因滑脱而导致的拉张断陷,主要出现在造山带中华北地台构造演化史一、华北地台大地构造演化概述1)早前寒武纪(太古代-古元古代)基底形成演化阶段(Ap-m陆核孕育阶段; An初始克拉通化; Pt1结晶基底形成);2)晚前寒武纪(中—新元古代)—三叠纪地台稳定发展阶段(Pt2-3大陆裂陷阶段; Pz稳定盖层沉积阶段);3)中-新生代:主要是侏罗纪——新生代陆内构造阶段(或“地台活化”阶段/西太平洋构造带活动阶段)二、基底构造演化四个阶段①古陆核形成迁西期(Ae-Ap)经历了3.2-3.0 Ga迁西运动,并伴随大规模钠质花岗岩(奥长花岗岩)侵入,在冀东、辽北形成一些以绿岩-花岗岩地体为核心的古陆核。

地质学第6节_大地构造学说简介

在拉蒙特研究所工作期间,所里的 研究人员都对“洋底扩张”说十分感 兴趣。唯独勒皮雄对“洋底扩张”说 的事实准确性有怀疑,甚至对英国剑 桥大学两位学者瓦因和马修斯提出的 海底古地磁异常理论也有自己的解释。 尽管他的看法只有少数人赞同,他也 没有轻易地转变自己的立场。

1966年,他随一个考察队到南太平洋进 行洋脊调查,获得了1500千米的磁性剖面资 料。之后,他又随着一支考察队到印度洋进 行调查。从印度洋考察回来后,勒皮雄忙于 整理调查报告。他根据已经获得的各大洋磁 异常和磁异常年龄方面的数据资料,企图找 到新的解释。但是,由于这些材料缺乏机理 上的联系,无法理出头序,使他迷惑不解。

当海洋地壳与大陆地壳相遇时,由于海 洋地壳密度大,就俯冲到大陆壳之下,进入 地幔逐渐熔化消失,并在海洋壳体俯冲之处 形成了深海沟。因而洋底是从洋中脊不断生 长扩张,又在海沟处不断俯冲消亡,大约2亿 年左右,洋底就可更新一次。故洋底没有比 中生代更老的岩石,不管是新生的大洋还是 古老的大洋(如太平洋),它们的洋壳是相 当年轻的。

2、板块构造学说的基本思想

板块构造理论,是从海底研究得出的,是了解地 球形态的一把钥匙。

地球表层是由一些板块合并而成.这些板块就像浮 在海面的冰山,在熔融的地幔岩浆上漂浮运动。所谓 板块构造,讲的就是这些坚硬的岩石板块以及它们的 运动体系。地球表层主要有六个基本板块,板块是坚 如磐石,其内部是稳定的,地壳处于比较宁静之中, 而板块之间的交界处是地壳运动激烈的地带,经常发 生火山喷发、地震、岩层的挤压褶皱及断裂。

3、岩石圈板块的划分 勒皮雄在1968年将全球地壳划分为六大 板块;太平洋板块、亚欧板块、非洲板块、 美洲板块、印度洋板块(包括澳洲)和南极 板块。其中除太平洋板块几乎全为海洋外, 其余五个板块既包括大陆又包括海洋。此外, 在板块中还可以分出若干次一级的小板块, 如把美洲大板块分为南、北美洲两个板块, 菲律宾、阿拉伯半岛、土耳其等也可作为独 立的小板块。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中朝—塔里木陆块 之南的洋壳向北俯冲, 使昆仑地槽和秦岭地槽 的大部分褶皱隆起,进 一步扩大了中朝—塔里 木陆块的范围。

古 生 代 阶 段 海 西 旋 回 ( )

6.3.2

东南沿海地槽和延边地槽也在海西旋回褶皱封闭,这是由于 太平洋洋壳板块向西俯冲挤压而致。

古 生 代 阶 段 海 西 旋 回 ( )

一、扬子旋回

中 晚 元 古 代 扬 子 旋 回 ( )

6.2.1

指元古代中、晚期 (不含震旦纪)的一个 构造旋回。川中、江汉 以及南黄海地块,通过 晋宁运动联结起来,构 成扬子准地台的基底, 同时形成塔里木地台的 基底,震旦系是这两地 台最老的盖层沉积。

我国天山、祁连、昆仑、秦岭等褶皱系中的古老变质岩多为 Pt2+3界,沉积类型属扬子型,在这些褶皱系内的中间隆起带上, Pt2+3直接出露地表。Z系与扬子准地台、塔里木地台一样属地台 型沉积。这说明晋宁运动之后,天山、柴达木、昆仑、祁连、秦 岭与扬子准地台塔里木地台一起,曾经是一个范围很大的地台区, 并与中朝准地台相连为一体,构成一个巨大的古中国地台。

6.2.2

3.扬子旋回形成的古中国地台在兴凯旋回开始解体。证据有:

中 晚 元 古 代 兴 凯 旋 回 ( )

6.2.2

第三节 古生代阶段

——古亚洲之逐步形成 古生代的构造演化,可归纳为地槽活动带不断缩小,地台稳 定区不断扩大的历史。

一、加里东旋回 在加里东旋回期间:中朝—塔里木地台、扬子准地台的周围 为广阔的地槽活动区,中朝—塔里木地台之北是中亚—蒙古地槽 区,之南是秦祁昆地槽区,扬子准地台的东南是华南地槽,西南 是三江地槽。 华南冒地槽于加里东末期褶皱封闭,扩大了中国南部陆块的 范围,海西期地槽迁移到东南沿海一带。 中朝—塔里木地台之南的秦祁昆洋壳板块不断向中朝—塔里 木板块和扬子板块之下俯冲,于S纪末形成祁连加里东褶皱系和 北秦岭、北大巴山、祁曼塔格等加里东褶皱带,使中朝—塔里木 地台向南扩大,并与扬子准地台靠近 另外,三江地槽和内蒙地槽的南部,都形成过重要的加里东 褶皱带,但它们未结束地槽发展阶段,海西期仍处地槽状态。

6.3.1 古 生 代 阶 段 加 里 东 旋 回 ( )

二、海西旋回

海西旋回期间,北部的中亚—蒙古洋壳继续向南北两侧陆壳 之下俯冲(但以向北俯冲为主)。经早、中、晚海西阶段的俯冲 挤压,使中亚—蒙古地槽区南部几个地槽—阿尔泰、准噶尔、天 山和内蒙—大兴安岭、吉黑等地槽依次褶皱封闭,最后使中朝— 塔里木陆块与西伯利亚陆块相连。

6.

第一节 太古代—早元古代阶段

—中朝准地台基底之逐步形成 中朝准地台是我国境内形成最早的一块稳定地区,它的基底 形成可分阜平、五台、中条三个阶段。

太 古 代 - 早 元 古 代 阜 平 旋 回 ( ) 6.1.1

一、阜平旋回及更老时期 我国最老的地层形成于 35~30亿年期间,以冀北的迁西 群(35亿年)和辽东的鞍山群 (30亿年)为代表,为当时的古 陆核。它们由麻粒岩相和角闪岩 相等深变质岩和混合花岗岩组成, 原岩为一套火山岩。在豫西、鲁 西也可能有古陆核出现。

中国区域地质

第六章 中国区域大地构造演化

江西应用技术职业学院 谢文伟

中国大地构造的发展、演化,可以分为四大阶段:

中 国 区 域 大 地 构 造 演 化

1.太古代—早元古代阶段:中朝准地台的逐渐形成; 2.中晚元古代阶段:古中国地台形成及解体; 3.古生代阶段:古亚洲大陆的逐步形成; 4.中新生代阶段:滨(环)太平洋构造带和特提斯—喜马拉雅构 造带的形成和发展。

6.4.2.

燕山旋回:特提斯洋壳继续向北东 方向俯冲,经早燕山到晚燕山,使北特 提斯地槽由北向南逐渐褶皱封闭。燕山 运动还使南特提斯(雅鲁藏布—北喜马 拉雅)地槽初次褶皱。

喜马拉雅旋回:喜马拉雅旋回可分两期、三幕:

6.4.2. ( )

全新世 更新世 ~~~~~~~~~~~~喜山运动第三幕 晚期 上新世 ~~~~~~~~~~~~喜山运动第二幕 中新世 喜山旋回 渐新世 ~~~~~~~~~~~~喜山运动第一幕 始新世 早期 古新世 晚白垩世晚期

冀辽陆核 鄂尔多Βιβλιοθήκη 陆核河淮陆核30~25亿年的阜平旋回期间,出现稳定区和活动带的分异及 其岩相分异(如大致以太行山为界,西侧普遍夹碳酸盐岩,而东 侧则无碳酸盐岩)。即有陆源碎屑岩、大陆火山岩以及碳酸盐岩 的同时出现。

太 古 代 - 早 元 古 代 五 台 旋 回 ( )

太古代末期的阜平运动(25亿年),使陆核周围的沉积层发 生褶皱,同时伴有花岗岩浆侵入,从而使陆核面积进一步扩大, 以至几个分散的古陆核连成一个统一的华北原始古陆壳。这次构 造运动还形成了川中、塔里木、江汉和南黄海等规模较小的陆核。 二、五台旋回 进入五台旋回(Pt1代),由于裂陷槽的出现,导致刚形成的华 北原始古陆壳分裂成活动性的槽和稳定性的原始陆块,稳定性的 原始陆块有鄂尔多斯小地块和冀鲁小地块。周围是裂陷槽。裂陷 槽内已出现优地槽和冒地槽的分异。五台群、胶东群等代表一套 优地槽沉积,上赞皇群(太行裂陷槽)代表冒地槽沉积。 20亿年左右的五台运动(五台 旋回末),使裂陷槽内的沉积物遭 受了绿片岩相—角闪岩相区域变质 作用,形成线状构造以及花岗岩浆 的侵入。这次运动,还导致川中、 塔里木地块明显增大,同时还形成 了松辽、准噶尔、柴达木、羌塘、 若尔盖等陆核。

中 、 新 生 代 阶 段 特 提 ~~~~~~~~~~~~晚燕山运动 斯 - 喜山运动第一幕最为重要,它使特提斯洋消失,并导致印度 喜 马 次大陆与亚洲大陆沿雅鲁藏布江缝合线发生强烈碰撞,结果使南 拉 特提斯地槽封闭(即雅鲁藏布—北喜马拉雅地槽褶皱封闭)。印 雅 构 度次大陆与亚洲大陆合并。 造 域

6.4.1. 中 、 新 生 代 阶 段 滨 太 平 洋 构 造 域 ( )

中 、 新 生 代 阶 段 滨 太 平 洋 构 造 域 ( )

喜马拉雅旋回:中国东部从安第斯型活动大陆边缘逐步转化 为岛弧—边缘海式大陆边缘,也就是说中国东部大陆边缘处于扩 张沉陷为主的构造背景。 早喜山期(K2 2—E):邻接中国大陆边缘的晚燕山褶皱带, 部分已与亚洲大陆分离,开始形成岛弧带。此时在大陆边缘弧形 山脉内侧(华北—渤海、苏北—北黄海),继续在新形成的断陷 盆地中堆积以陆相为主的含油建造和红色含盐建造,并伴随频繁 的玄武岩流喷溢。 晚喜山期(N纪以来):亚洲东 部边缘的中、新生代褶皱山系与大 陆完全分离。在一边向东推移一边 在洋壳俯冲作用下,逐渐形成岛弧, 最终形成今日的岛弧—边缘海式大 陆边缘。现代的海陆分布、海底地 形大多是在这时最后定型的。

印支旋回:太平洋板块向西、向古亚洲大陆之下俯冲,使中 国东部滨太平洋构造域强烈活动。它一方面使日本等地的印支地 槽封闭,另一方面使中国东部地区出现构造活化,形成复杂原地 台盖层褶皱带,并伴有相当规模的花岗岩岩浆的侵入。之后,在 山间坳陷中堆积了以陆相为主的类磨拉石型含煤建造,作为中国 东部大陆活动带的第一套地质建造。

6.1.2

三、中条旋回

五台运动之后, 裂陷槽和地块的构造 格局仍然保留,但活 动带的范围显著减小, 且一般为冒地槽沉积。 仅有太行地区的甘陶 群代表了优地槽型沉 积。 17亿年左右的中条运动,使裂陷槽中的沉积物褶皱、固结, 从而使中朝准地台的基底最终形成,沉积物普遍遭受绿片岩相 的区域变质作用。 中条旋回期间,其它地区的陆核、地块(尤其是川中)不 同程度上进一步固化和加大。

太 古 代 - 早 元 古 代 中 条 旋 回 ( )

6.1.3

第二节 中晚元古代阶段

——古中国地台形成及解体 中朝准地台基底形成后,中国境内中、晚元古代的沉积出现 明显不同的两种类型:一是燕山地区蓟县剖面为代表的未变质地 层,为沉积盖层,称华北型;另一类是以南方昆阳群、板溪群及 其相当地层为代表的浅变质地层,为地槽型沉积,称扬子型。

中 晚 元 古 代 扬 子 旋 回 ( )

6.2.1

这个古中国地台北邻中亚—蒙古地槽,东南接古华南地槽 区,西南为古滇藏地槽。在这些地槽区内,Z—∈系均为连续发 育的地槽型沉积,与古中国地台上情况迥然不同。

二、兴凯旋回

中 晚 元 古 代 兴 凯 旋 回 ( )

指晋宁运动之后,至兴凯运动结束之前这一段时间,包括Z 纪、∈1或∈2世。对我国的影响表现在: 1.对东北北部区的影响十分显著,包括额尔古纳褶皱系、佳 木斯隆起是兴凯运动固结的(形成褶皱带)。 2.对滇藏地槽区的影响也相当重要,印支地块、郸邦(泰 国—缅甸交界处)地块、羌塘地块等的基底是兴凯运动褶皱形成。

6.3.2

第四节 中、新生代阶段

——滨太平洋和特提斯—喜马拉雅构造域的形成和发展 古亚洲大陆的形成,使得西伯利亚板块与中朝—塔里木板块 之间长期作用的过程及其涉及的区域—古亚洲构造域消失,只留 下它们相互作用的物质记录。自T3世的印支运动以来,中国大地 构造进入一个新的发展时期,即滨太平洋构造域和特提斯—喜马 拉雅构造域的强烈活动阶段。 一、滨太平洋构造域的发展 滨太平洋构造域的形成是太平洋与亚洲大陆之间沿西太平洋 贝尼奥夫带强烈作用的结果。

6.4.1. 中 、 新 生 代 阶 段 滨 太 平 洋 构 造 域 ( )

燕山旋回:西太平洋贝尼奥夫带活动进一步加强,导致东亚 滨太平洋构造域剧烈活动。 燕山早期(J1+2):是东亚滨太平洋燕山期地槽的主要沉降阶 段,在优地槽内有大量海底火山喷发和超基性岩形成,在中国东 部则继续堆积印支期后的含煤建造。 燕山中期(J22~K1 1):为东亚 滨太平洋燕山地槽的主要褶皱时 期(鄂震次克、锡霍特褶皱系), 在中国东部表现为强烈的褶皱作 用、断裂作用和钙碱性岩浆活动, 所以中国东部大陆边缘活动带的 第二套地质建造以钙碱性火山岩 和花岗岩为基本特征。 燕山晚期(K2 1—K1 2):是滨太平洋燕山期地槽消亡阶段。也 是中国东部大陆边缘活动带由挤压为主转化为以引张为主的开始 阶段。在中国东部形成一系列大型坳陷盆地(如松辽)和小型断 陷盆地。盆地中堆积了中国东部大陆边缘活动带的第三套地质建 造—以陆相为主的含油建造和红色含盐建造。