大学化学原子结构和元素周期律

大学化学知识点总结

大学化学知识点总结1. 原子结构与元素周期表- 原子的组成:质子、中子、电子- 原子核外电子排布:泡利不相容原理、洪特规则 - 元素周期表的结构和应用- 元素周期律:族和周期的性质变化2. 化学键与分子结构- 离子键、共价键、金属键的形成与性质- 价层电子对互斥理论(VSEPR)- 分子轨道理论基础- 极性分子与非极性分子3. 化学反应原理- 化学反应的类型:合成、分解、置换、还原-氧化 - 化学平衡:勒夏特列原理- 反应速率:碰撞理论、活化能、催化剂- 化学动力学的基础4. 酸碱与电化学- 酸碱的定义:阿伦尼乌斯、布朗斯特-劳里- pH和pOH的概念及其计算- 缓冲溶液的制备与作用- 电化学电池:伏打电堆、电解质溶液5. 溶液与胶体- 溶液的组成与性质- 溶度积与沉淀-溶解平衡- 胶体的性质与应用- 表面张力与表面活性剂6. 热力学与化学能量- 热力学定律:能量守恒、熵的概念- 化学反应的热效应:热力学循环- 化学势能与能量的储存与释放- 能量转换效率与能量守恒7. 有机化学- 有机化合物的分类与命名- 碳的杂化轨道理论- 有机反应类型:取代、加成、消除、重排- 生物分子的化学:糖类、脂类、蛋白质、核酸8. 无机化学- 无机化合物的分类与性质- 配位化学:配体、配合物、配位键- 过渡金属的配位化合物- 无机合成与材料化学9. 分析化学- 定性与定量分析- 光谱分析:紫外-可见光谱、红外光谱、核磁共振 - 色谱分析:气相色谱、液相色谱、薄层色谱- 质谱分析与联用技术10. 实验室安全与化学信息- 实验室安全规范与事故处理- 化学品的储存与废弃- 化学信息检索与科学文献阅读- 科学研究方法与伦理这个概要提供了大学化学课程中的主要知识点,您可以根据这个框架来撰写详细的文章,每个部分都可以扩展为一个章节,详细介绍每个概念和相关的化学原理。

记得在撰写时保持语言的清晰和准确,确保逻辑连贯,并且格式规范。

化学:物质结构 元素周期律单元知识总结

物质结构元素周期律单元知识总结(一)原子结构1.构成原子的粒子及其关系(1)原子的构成(2)各粒子间关系原子中:原子序数=核电荷数==阳离子中:质子数=核外电子数+阴离子中:质子数=核外电子数一原子、离子中:质量数(A)= (Z)+ (N)(3)各种粒子决定的属性元素的种类由决定。

原子种类由和决定。

核素的质量数或核素的相对原子质量由和决定。

元素中是否有同位素由决定。

与决定是原子还是离子。

原子半径由、和决定。

元素的性质主要由和决定。

(4)短周期元素中具有特殊性排布的原子最外层有一个电子的非金属元素:。

最外层电子数等于次外层电子数的元素:。

最外层电子数是次外层电子数2、3、4倍的元素:依次是。

电子总数是最外层电子数2倍的元素:。

最外层电子数是电子层数2倍的元素:。

最外层电子数是电子层数3倍的元素:。

次外层电子数是最外层电子数2倍的元素:。

内层电子总数是最外层电子数2倍的元素:。

电子层数与最外层电子数相等的元素:。

2.原子、离子半径的比较(1)原子的半径大于相应阳离子的半径。

(2)原子的半径小于相应阴离子的半径。

(3)同种元素不同价态的离子,价态越高,离子半径越小。

(4)电子层数相同的原子,原子序数越大,原子半径越小(稀有气体元素除外)。

(5)最外层电子数相同的同族元素的原子,电子层数越多原子半径越大;其同价态的离子半径也如此。

(6)电子层结构相同的阴、阳离子,核电荷数越多,离子半径越小。

3.核素、同位素(1)核素:具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子。

(2)同位素:同一元素的不同核素之间的互称。

(3)区别与联系:不同的核素不一定是同位素;同位素一定是不同的核素。

(二)元素周期律和元素周期表1.元素周期律及其应用(1)发生周期性变化的性质原子半径、化合价、金属性和非金属性、气态氢化物的稳定性、最高价氧化物对应水化物的酸性或碱性。

(2)元素周期律的实质元素性质随着原子序数递增呈现出周期性变化,是元素的原子核外电子排布周期性变化的必然结果。

《原子结构与元素周期律》知识总结

电第一章 原子结构与元素周期律第一节原子结构有关原子结构的知识是自然科学的重要基础知识之一。

原子是构成物质的一种基本微粒,物质的组成、性质和变化都与原子结构密切相关。

1、原子核核素§1原子的组成及微粒间的关系构成原子或离子微粒间的数量关系: 1质子数Z +中子数N =质量数A =原子的近似相对原子质量质量关系2原子的核外电子数=核内质子数=核电荷数3阳离子核外电子数=核内质子数-阳离子所带电荷数 4阴离子核外电子数=核内质子数+阴离子所带电荷数 元素、核素、同位素)(X A Z 原子原质子:相对原子质量为1,1个质子带1中子:相对质量为1,不带电核处电子:质量忽略不计,1个电子例如:氢元素有、、三种不同的核素,它们之间互称同位素。

放射性同位素的应用:1、作为放射源和同位素示踪。

2、用H11H11于疾病诊断和治疗。

§2核外电子排布:如:53号元素碘的电子排布为,2-8-18-18-7元素的化学性质与原子最外层电子排布的关系:如:钠原子最外层只有1个电子,容易失去这个电子而达到稳定结构,因此钠元素在化合物中通常显1价;氯原子最外层有7个电子,只需得到1个电子便可达到稳定结构,因此氯元素在化合物中可显-1价。

第2节元素周期律和元素周期表 §1元素周期律外层电子数从1~8)。

(2)原子半径呈周期性变化(由大~小,稀有气体除外)。

(3)元素的主要化合价呈周期性变化(正化价从1~7,负化合价从-4~-1)。

元素周期律的实质元素原子的核外电子排布呈周期性变化§2元素周期表排列原则(1)按原子序数递增的顺序从左到右排列 (2)将电子层数相同的元素排成一个横行(1横称为1个周期) (3)把最外层电子数相同的无素(个别除外)排成一个纵列(1个纵列称为1个族)元素周期表元素周期律 原子半径比较方法:(1)电子层数越多,半径越大;电子层数越少,半径越小(即周期越大,半径越大)(2)当电子层结构同时,核电荷数多的半径小,核电荷数少的半径大,如:F ->Na +>Mg 2(3)对于同种元素的各种微粒,核外电子数越多,半径越大;核外电子数越少,半径越小。

原子结构与元素周期表教案

原子结构与元素周期表教案一、教学目标:1. 让学生了解原子的基本结构,包括原子核和电子。

2. 让学生理解元素周期表的排列规律和基本概念。

3. 培养学生运用原子结构和元素周期律分析化学问题的能力。

二、教学内容:1. 原子结构:原子核、电子、质子、中子、电子云等。

2. 元素周期表:周期表的结构、周期律、主族元素、副族元素、0族元素等。

三、教学重点与难点:1. 重点:原子结构、元素周期表的排列规律。

2. 难点:原子核外电子的排布、元素周期律的应用。

四、教学方法:1. 采用讲授法,讲解原子结构和元素周期表的基本概念。

2. 利用多媒体展示原子结构和元素周期表的图像,增强学生的直观感受。

3. 进行实例分析,让学生掌握原子结构和元素周期律在实际问题中的应用。

五、教学过程:1. 引入新课:通过讲解原子的发现和历史,引发学生对原子结构的好奇心。

2. 讲解原子结构:介绍原子核、电子、质子、中子等基本概念,讲解电子云的概念。

3. 介绍元素周期表:讲解周期表的结构、周期律、主族元素、副族元素、0族元素等。

4. 实例分析:分析一些实际问题,如为什么氢原子核外只有一个电子、为什么钠元素性质活泼等,引导学生运用原子结构和元素周期律进行分析。

5. 课堂小结:对本节课的主要内容进行总结,强化学生对原子结构和元素周期表的理解。

6. 布置作业:设计一些有关原子结构和元素周期表的练习题,巩固所学知识。

六、教学评价:1. 评价学生对原子结构的理解程度,包括原子核、电子、质子、中子等基本概念的认识。

2. 评价学生对元素周期表的掌握情况,包括周期表的结构、周期律、主族元素、副族元素、0族元素等。

3. 评价学生运用原子结构和元素周期律分析化学问题的能力,通过实例分析来进行评估。

七、教学拓展:1. 介绍原子的内部结构,包括原子核的组成、质子数与中子数的关系等。

2. 讲解元素周期表的发现历史,介绍门捷列夫等科学家在元素周期表发展中的贡献。

3. 探讨元素周期律的应用,如在材料科学、药物化学、环境科学等领域的应用。

大学无机化学知识点总结

大学无机化学知识点总结无机化学是化学学科的一个重要分支,对于大学化学相关专业的学生来说,掌握无机化学的知识点至关重要。

以下是对大学无机化学主要知识点的总结。

一、原子结构与元素周期律原子由原子核和核外电子组成。

原子核包含质子和中子,质子数决定了元素的种类。

电子在核外分层排布,遵循一定的规律。

原子轨道理论描述了电子在原子核外的运动状态。

包括 s、p、d、f 等轨道,其形状和能量各不相同。

元素周期表是无机化学的重要工具。

同一周期元素从左到右,原子半径逐渐减小,金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强;同一主族元素从上到下,原子半径逐渐增大,金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱。

二、化学键与物质结构化学键包括离子键、共价键和金属键。

离子键是由阴阳离子之间的静电作用形成的,通常存在于活泼金属与活泼非金属组成的化合物中。

共价键是原子之间通过共用电子对形成的,分为极性共价键和非极性共价键。

分子的空间构型对于物质的性质有着重要影响。

例如,甲烷分子是正四面体结构,氨气分子是三角锥形结构。

晶体结构也是无机化学的重要内容。

常见的晶体类型有离子晶体、原子晶体、分子晶体和金属晶体,它们具有不同的物理性质。

三、化学热力学基础热力学第一定律指出能量守恒,即能量可以在不同形式之间转化,但总量不变。

焓变(ΔH)是化学反应中热量变化的重要指标。

热力学第二定律涉及到熵(S)的概念,自发的过程总是朝着熵增加的方向进行。

通过吉布斯自由能(ΔG)可以判断化学反应的方向。

当ΔG < 0 时,反应自发进行;当ΔG > 0 时,反应非自发进行;当ΔG = 0 时,反应达到平衡。

四、化学反应速率化学反应速率可以用单位时间内反应物浓度的减少或生成物浓度的增加来表示。

影响化学反应速率的因素包括浓度、温度、压强、催化剂等。

浓度增大,反应速率加快;温度升高,分子运动加快,有效碰撞增加,反应速率增大;对于有气体参与的反应,压强增大,反应速率通常也会增大;催化剂能够改变反应的历程,降低反应的活化能,从而加快反应速率。

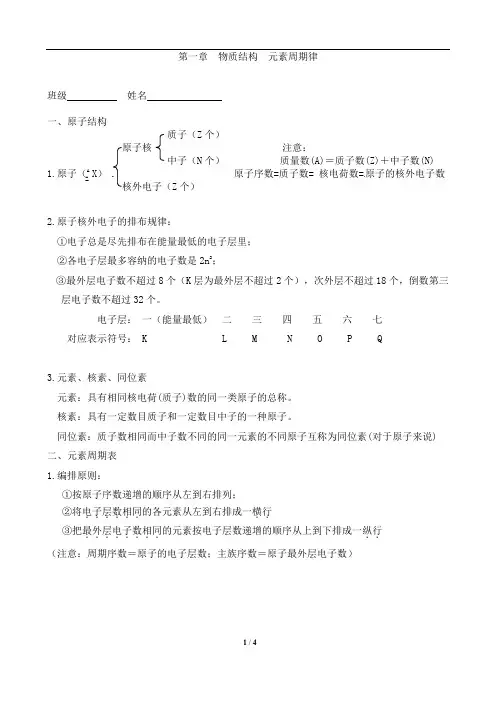

第一章 物质结构元素周期律(知识点总结)

Z 第一章物质结构元素周期律班级姓名一、原子结构质子(Z个)原子核注意:中子(N个)质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N) 1.原子(A X)原子序数=质子数= 核电荷数=原子的核外电子数核外电子(Z个)2.原子核外电子的排布规律:①电子总是尽先排布在能量最低的电子层里;②各电子层最多容纳的电子数是2n2;③最外层电子数不超过8个(K层为最外层不超过2个),次外层不超过18个,倒数第三层电子数不超过32个。

电子层:一(能量最低)二三四五六七对应表示符号: K L M N O P Q3.元素、核素、同位素元素:具有相同核电荷(质子)数的同一类原子的总称。

核素:具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子。

同位素:质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子互称为同位素(对于原子来说)二、元素周期表1.编排原则:①按原子序数递增的顺序从左到右排列;②将电子层数相同......的各元素从左到右排成一横行..③把最外层电子数相同........的元素按电子层数递增的顺序从上到下排成一纵行..(注意:周期序数=原子的电子层数;主族序数=原子最外层电子数)2.结构特点:核外电子层数元素种类第一周期 1 2种元素短周期第二周期 2 8种元素周期第三周期 3 8种元素元(7个横行)第四周期 4 18种元素素(7个周期)长周期第五周期 5 18种元素周第六周期 6 32种元素期不完全周期:第七周期 7 未填满(已有26种元素)表主族:7个主族族副族:7个副族(18个纵行)第Ⅷ族:三个纵行(16个族)零族:稀有气体三、元素周期律1.元素周期律:元素的性质(核外电子排布、原子半径、主要化合价、金属性、非金属性)随着核电荷数的递增而呈周期性变化的规律。

元素性质的周期性变化实质是元素原子核外电..........子排布的周期性变化.........的必然结果。

2.同周期元素性质递变规律(从左到右):电子层数相同,最外层电子数依次增加,原子半径依次减小,金属性减弱,非金属性增强,与H2的化合由难到易,氢化物的稳定性由弱到强。

原子结构 元素周期律

1、下列化合物中阳离子与阴离子半径比最小的是 A. NaF B. MgI2 C. BaI2 D. KBr B 2、下列各分子中所有原子都满足最外层8电子结构的是 A. BeCl2 B. PCl3 C. PCl5 D. H2O B 8电子稳定结构:化合价的绝对值+最外层电子数 = 8 _ _ 3+ + 2 3、已知1—18号元素的离子 aW 、bX 、CY 、dZ 都 具有相同的电子层结构,则: Z< Y<W<X ⑴原子半径由小到大的顺序 ; _ 3+ + 2_ W <X < Z < Y 离子半径由小到大的顺序是 。 C<d<b<a ; ⑵质子数a、b、c、d由小到大的顺序____________ 原子最外层电子数由小到大的顺序 X < W < Y < Z 。 ⑶离子氧化性、还原性的关系是 Y Z 氧化性 W3+ > X+ ; 还原性 Y2- > Z- 。 X w

例1、X、Y是元素周期表ⅦA族中的两种元素。下列叙述 中能说明X的非金属性比Y强的是( C ) A、 X原子的电子层数比Y原子的电子层数多 B、 X的氢化物沸点比Y的氢化物的沸点低 C、 X的气态氢化物比Y的气态氢化物稳定 D、 Y的单质能将X从NaX的溶液中置换出来。 例2、下列叙述正确的是( C ) A、同一主族元素,原子半径越大,单质熔点一定越高。 B、ⅥA族元素的原子,其半径越大,越容易得到电子。 C、同周期元素中,ⅦA族元素的原子半径最小。 D、所有主族元素的原子,形成单原子离子时的化合价 和它的族序数相等。 一般来说,同主族金属元素单质的熔沸点降低,非 金属元素单质的熔沸点升高。同周期金属元素单质的熔 沸点升高,非金属元素单质的熔沸点降低。

第三章-原子结构和元素周期律

v = ————

E2 – E1

h

; E = – —————— J

2.179 ×10-18

n2

v = —————— —— – ——

2.179 ×10-18

h

n12

n22

1

1

—————— = 3.289×1015 s-1

*

第三章 原子结构

3.1 微观粒子的运动规律

3.2 原子的量子力学模型

3.3 原子核外电子排布和元素周期系

3.4 元素基本性质的周期性

p47页

3.0 氢原子光谱和玻尔理论

*

3.0 氢原子光谱和玻尔理论 p47-49页

氢原子光谱

什么是 线状光谱?

当气体或蒸气用火焰、电弧等方法灼热时, 发出由不同波长组成的光, 通过棱镜分光后, 得到不同波长的谱线称为线状光谱, 又称原子光谱。不同元素的原子光谱图不同。

根据 x · p ≥ h/2 ,则有:

*

3.2 原子的量子力学模型

3.2.1 波函数和原子轨道

3.2.2 电子云和几率密度

3.2.3 原子轨道及电子云的角度分布图

3.2.4 四个量子数

p59-80页

*

3.2.1 波函数和原子轨道 p59页

薛定锷方程(描述微观粒子运动的波动方程)

o

x

2.179 ×10-18

h

与前面“里德堡常数”比较: R = 3.289×1015 s-1 (实验值)

(计算值)

玻尔氢原子结构理论成功地解释了氢原子光谱的规律性, 但是用于解释多电子原子光谱或磁场内的光谱却遇到了困难, 其主要原因是没有完全冲破经典物理的束缚, 后来, 微观粒子二象性的发现, 导致了现代原子结构理论的产生。

原子结构和元素周期律单元小结

范 围 宏观概念,如 举 碳元素、硫元 素 例

性质通过存 特 在形式---单 征 质、化合物 体现

微观概念,如 微观概念,如 宏观概念,如金 氢元素的三种 11H、21H、31H 刚石与石墨;O2 与O3;红磷与白 核素 互为同位素 1 H、2 H、3 H 磷;晶体硅与无 1 1 1 定性硅化Βιβλιοθήκη 几乎相同,不完全周期 第7周期

三长三短一不全

周期序数 = 电子层数

ⅠA

1 H Ⅱ He A 2 Li Be B

元素周期表的编制原则 92U B C

C 金属 N O F

元素周期表 He

铀

Ne

○

ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA

He

N O F Ne 如何编排才合理? 非金属

Na Mg Mg Ⅲ Al Si P S Cl Ar Al Si P SB Ⅶ Cl 3 Na B Ⅳ B Ⅴ B Ⅵ B Ar Ⅷ ⅠB ⅡB 根据元素周期律,把已知的一百多种元 Ca Ti Ni 电子层数目相同 4 K K素中 Ca Sc Sc Ti V V Cr Cr Mn Mn Fe Fe Co Co 的各种元素,按原子 Ni Cu Cu Zn Zn Ga Ga Ge Ge As As Se Se Br Br Kr Kr

物性不同;天然

存在的各种同位 素所占的原子百

不同核素的 质量不同

化性相似,但 物性相差很大

分数一般不变

4、核外电子排布

(1)、排布规律 ①、电子总是尽先排布在能量最低的电子层里。 ②、每个电子层最多只能排布2n2个电子。 ③、最外层最多只能容纳8个电子,K层为最外层 时,最多只能容纳2个电子。 ④、次外层最多不超过18个电子,倒数第三层不超 过32个电子。

第一章 原子结构与元素周期律 知识点

第一章原子结构元素周期律考点一、原子结构核外电子排布一、原子构成1.构成原子的微粒及其作用原子(A Z XZ 个)——决定元素的种类[(A -Z )个]在质子数确定后决定原子种类同位素Z 个)——最外层电子数决定元素的化学性质2.质量数(1)概念:将原子核中质子数和中子数之和称为质量数,常用A 表示。

(2)质量数为A ,质子数为Z 的X 原子可表示为A Z X 。

如:146C 的质量数为14,质子数为6,中子数为8。

2311Na +的质量数为23,质子数为11,核外电子数为10。

3.微粒之间的关系(1)原子中:质子数(Z )=核电荷数=核外电子数(2)质量数(A )=质子数(Z )+中子数(N )。

(3)阳离子的核外电子数=质子数-阳离子所带的电荷数。

(4)阴离子的核外电子数=质子数+阴离子所带的电荷数。

4.【拓展】微粒符号周围数字的含义二、元素、核素、同位素1.元素、核素、同位素的关系【特别提醒】1.同位素的研究对象是原子;不同核素之间的转化属于核反应,不属于化学反应。

2.同位素的“六同”:同一元素,质子数相同,核电荷数相同,和外电子数相同,在元素周期表中位置相同,化学性质相同。

“三不同”:中子数不同,质量数不同,物理性质不同。

3.氢元素的三种核素11H :用字母H 表示,名称为氕,不含中子;21H :用字母D 表示,名称为氘或重氢,含有1个中子;31H :用字母T 表示,名称为氚或超重氢,含有2个中子。

4.几种重要核素的用途核素23592U 146C 21H 31H用途核燃料考古断代制氢弹三、核外电子排布1.核外电子排布规律2.核外电子排布的表示方法——原子或离子结构示意图(1)原子结构示意图:(2)离子结构示意图:如Cl-:、Na+:。

3.核外电子排布与元素性质的关系(1)金属元素原子的最外层电子数一般小于4,较易失去电子,形成阳离子,表现出还原性,在化合物中显正化合价。

“”(2)非金属元素原子的最外层电子数一般大于或等于4,较易得到电子,活泼非金属原子易形成阴离子,表现出氧化性,在化合物中主要显负化合价。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

17

玻尔理论的成功之处

√ 解释了 H 及 He+、Li2+、B3+ 的原子光谱

√ 说明了原子的稳定性 √ 对其他发光现象(如X光的形成)也能解释 √ 计算氢原子的电离能

玻尔理论的不足之处 ×不能解释多电子原子、分子或固体的光谱 × 不能解释氢原子光谱的精细结构

18

2.1.2 微观粒子运动的特性

1. 量子化性

R 这些矛盾用经典理论是不能解释的。

12

R ① 1900 年,德国科学家 Planck 提出了著名 的量子论。Planck 认为在微观领域能量是不 连续的,物质吸收或放出的能量总是一个最小 的能量单位的整倍数。这个最小的能量单位称 为能量子。

R ② 1905 年Einstein 在解释光电效应时,提出 了光子论。Einstein 认为能量以光的形式传播 时,其最小单位称为光量子,也叫光子。

13

光子能量的大小与光的频率成正比。

E = hν

式中 E 为光子的能量,ν 为光子的频率,h 为 Planck 常 数,其值为 6.626×10-34 J·s。

物质以光的形式吸收或放出的 能量只能是光量子能量的整数倍。

14

2 玻尔(Bohr)理论

Bohr理论的三点假设:

(1)核外电子只能在有确定半径和能量的轨道上运动,在同一个轨道中运动时,

由于原子中电子的能量是不连续的变化,故是量子化的,所以量子化性是原子中 电子及一切微观粒子运动状态的特性之一。

19

2 核外电子运动的波粒二象性

1924 年,法国年轻的物理学家 L. de Broglie ( 1892 — 1987 )指出,对于光的本质的研究,人们长期以来注重其波 动性而忽略其粒子性;与其相反,对于实物粒子的研究中, 人们过分重视其粒子性而忽略了其波动性。

瑞典物理学家

RH:里得堡(Rydberg) 常数1.097 ×107 m-1

9

n1= 3n1= 2

n1= 1

10

氢原子光谱特征: ①线状的,不连续的 ②有规律的

理论上如何解释?

11

R 矛盾

R 十九世纪末,科学家们试图用经典的电磁理论 解释氢光谱的产生和规律性时,发现用经典电 磁理论和卢瑟福的有关原子结构的行星模型理 论来解释与其实验结果发生了尖锐的矛盾。按 其推论氢光谱等原子光谱应是连续光谱,但实 际情况是氢光谱等原子光谱不是连续光谱,而 是线状光谱。

8

里得堡(Rydberg) ------瑞典 1913

1

RH

(

1 n12

1 n2 2

)

c

RH

c(

1 n12

1 n2 2

)

v 3.2911015 ( 1 1 )s-1

n1 = 1, 2… n2: n2 > n1的正整数

: 谱线的频率(s-1)

n12 n22

Rydberg (1854-1919)

反映了微观粒子在空间区域出现概率的大小。所以统计性是一

切微观粒子运动的又一特征。

23

以上介绍的微观粒子的三个特征(量子化性,波粒二象性,统计性)说明,研 究微观粒子,不能用经典的牛顿力学理论,即不能用动量和坐标来描述核外电子的 运动状态,而只能用统计的方法统计核外电子在一定位置或一定空间体积出现的概 率是多少。 •量子力学—研究微观粒子运动统计规律

的分区,原子半径、电离能、电子亲和能、电 负性、氧化数与原子结构的关系。

2

§2.1 氢原子光谱和微观粒子的运动特性 § 2.2 氢原子核外电子运动状态的量子力学描述 § 2.3 多电子原子核外电子的运动状态 § 2.4 元素的性质与原子结构的关系

3

§2.1 氢原子光谱和微观粒子的运动特

性 R 为什么要研究氢原子的光谱? R 这是因为氢原子光谱反映了氢原子的外

2px 3dxz

R n:由n的取值1, 2, 3, …数字表示;

R l:按照光谱学上的规定,l=0, 1, 2, 3分别用符号s, p, d, f表 示;

R 用x, y, z代表不同l和m的组成,决定了角度分布;

R m写在l的右下角;m的符号用角度波函数的最大绝对值在x,

y,z直角坐标轴的位置标示。

Werner Heisenberg (1901-1976)

22

3.统计性

(2)微观粒子运动的统计规律

•统计规律认为:

•在空间某一波的强度(波的振幅的绝对值的平方)和粒子出现

的概率密度(单位体积的概率)成正比;

衍射强度大的地方,粒子出现的机会(概率)也多(概率

大),而强度小的地方,粒子出现的机会也小(概率小);衍

32

练习:判断下列量子数的组合能 否代表一个波函数。

n

l

m Y/N

1

0

0

Y

2

2

-1

N

3

2

-2

Y

4

1

-3

N

4

1

-1

Y

33

4. 原子轨道及其符号的规定

R 原子轨道的定义

R 量子力学中,把原子中n, l, m都有确定值的单电子波函数称为 原子轨道(电子的一种空间运动状态)。

R 原子轨道的符号

R 由n, l, m三个量子数组成;

28

1. 微观粒子的运动方程——Schrödinger方 程

1926年,奥地利物理学家Schrödinger根据微观粒子波粒二象性的概念, 联系驻波的波动方程,并运用德布罗意关系式,提出了描述微观粒子运动规律 的波动方程式--薛定谔方程。

对于描述氢原子和类氢原子稳定状态(能量有确定的状态) 的电子运动的薛定谔方程是一个二阶偏微分方程:

巴尔麦( J. Balmer)经验公式(1885)

ν: 谱v线波3.长28的9倒数10,1波5 (数212(cm-n11)2. )

n:大于2的正整数(量子数).

当n = 3, 4 , 5, 6 分别对应氢光谱中mer (1825-1898)

2Ψ x2

2Ψ y2

2Ψ z2

8π2m h2

E

V

Ψ

Ψ(x, y, z)-量子力学中描述核外电子在空间运动的数学函数式,即原子轨道 E-轨道能量(动能与势能总和 )V-电子的势能 m —微粒质量 h —普朗克常数 x, y, z —电子的空间坐标 Ψ(x,y,z) —波函数

29

2. 波函数的物理意义

表示在原子核外空间一个质量为m,离核的距离为r的电子在核电场势能作用下 的运动状态。

求解薛定谔方程可以得到波函数 ψ(x, y, z)的一系列具体形式,它是空间坐标x, y,z的函数,而不是一个确定的值。

注意:波函数没有非常直观的物理图像,其平方的值 空间某点电子出现的概率密度。

,代表电子在核外

2

30

34

表2.1 n, l, m的组合关系、轨道名称和轨道数

✓一定n值的总轨 道数为n2;

✓一定l值的轨道数

为2l+1,

35

练习:写出下列量子数组合所代 表的轨道名称。

❖n=n,l=0,m=0 1s,2s,3s等;

❖n=2,l=1,m=0 ❖n=2,l=1,m=±1 ❖n=3,l=2,m=0 ❖n=3,l=2,m=±1 ❖n=3,l=2,m=±2

3. 量子数 ▪ 将三维直角坐标系的薛定谔方程换算成

球极坐标 r,, 系的形式:

rx,,y,,z RrYr,,,

Rr 只和变量r有关系,即它是只和电子与核的距离r有关系的函数,称为 径向波函数。

Y , 是与角度θ,φ有关的函数,称为角度波函数。

31

R 求解薛定谔方程的过程中,为了得到合理的解,引进了3个参

Balmer 系

紫蓝

青 特氢征原线子状的光谱红

6

6

所有元素都具有特征发射光谱!

Calcium Carbon Helium Hydrogen Iron Krypton Magnesium Neon Nitrogen Oxygen Sodium Sulfur Xenon

规律?

7

7

原子光谱中,各谱线的波长或频率有一定的规律性。

21

3.统计性

(1) 测不准原理(Werner Heisenberg, 1926) 对于具有量子化和波粒二象性运动的微观粒子不可能同时准确测定它的空间位置

和动量(或速度)。

x p h / 4π

Δx -粒子的位置不确定量 Δ p -粒子的运动速度不确定量

位置测定越准确,其相应动量的准确度就越小, 位置和动量不能同时被精确测定。

24

小结

R 氢原子光谱特征: ①线状的,不连续的②有规律的

v 3.2911015 ( 1 1 )s-1 n12 n22

R 微观粒子运动的特性 ①量子化性;②微观粒子的波粒二象性 ③统计性

25

▪ §2.1 氢原子光谱和微观粒子的运动特性 ▪ § 2.2 氢原子核外电子运动状态的量子力学描

述

▪ § 2.3 多电子原子核外电子的运动状态 ▪ § 2.4 元素的性质与原子结构的关系

数,称为量子数。分别是n,l,m,它们的合理组合代表一个

波函数。

R n: 主量子数 n=1, 2, 3, 4, …(最大值为7) R l: 角量子数 l=0, 1, 2, 3, …(n-1) R m: 磁量子数 m=0, ±1, ±2, ±3, …±l

R 量子数的合理取值:

R l的取值受n的制约,n ≥l+1,即l只能取比n小1的任何正整数; R m的取值受l的制约,m只能取±l或者0.

2pz; 2px或2py; 3dz2 3dxz或3dyz 3dx2-y2或3dxy

36

5. 氢原子中电子的能量

2 2mK 2e4 Z 2

E