三秦文化之陕南文化风情

陕西三秦文化的优秀作文600字

陕西三秦文化的优秀作文600字《有趣的陕西三秦文化》

小朋友们,你们知道吗?我的家乡陕西有着超级有趣的三秦文化!

说起这三秦文化呀,那可得先讲讲咱陕西的美食。

比如肉夹馍,那白吉馍外酥里嫩,夹上剁碎的卤肉,咬一口,满嘴流油,香得不得了!还有凉皮,滑溜溜的凉皮拌上红红的辣椒油,看着就让人流口水。

再来说说秦腔,那可是咱们陕西的特色戏曲。

演员们穿着漂亮的戏服,脸上画着五颜六色的脸谱,一开口,声音又高又亮,可带劲啦!我记得有一次跟着爷爷奶奶去听秦腔,虽然我不太懂唱的是什么,但看到台下的大人们不停地鼓掌叫好,我也跟着兴奋起来。

还有那壮观的兵马俑,一个个栩栩如生,就好像真的士兵在站岗一样。

听爸爸说,这可是古代的工匠们精心制作的,真是太厉害了!

陕西的三秦文化真是丰富多彩,我爱我的家乡,爱这有趣的三秦文化!

《我眼中的陕西三秦文化》

嘿,小伙伴们!今天我要和你们说一说我们陕西的三秦文化。

在陕西,有好多好玩的地方。

就像古城墙,又高又长,我们可以在上面骑自行车,一边骑一边看风景,可有意思啦。

还有民间的剪纸艺术,那些手巧的爷爷奶奶们,用一把小剪刀,就能剪出各种各样漂亮的图案,有小花、小鸟,还有可爱的小动物。

我奶奶就会剪纸,过年的时候,家里的窗户上贴的都是她剪的红窗花,好看极了!

陕西的腰鼓也很有名。

打腰鼓的叔叔阿姨们,系着红腰带,手里拿着鼓槌,“咚咚咚”地敲起来,又热闹又欢快。

我在电视上看过表演,心里想着,等我长大了,也要去学打腰鼓。

这就是我眼中的陕西三秦文化,是不是很有趣呀?。

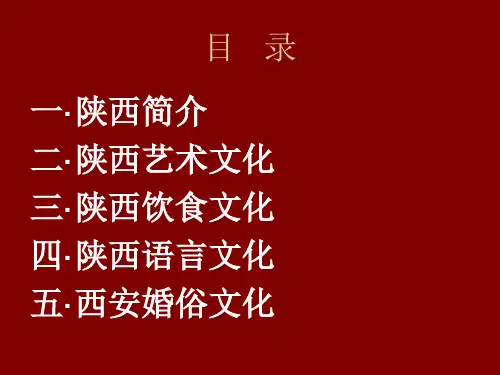

陕西的民俗文化课件

由于关中地区地处 北方,这里日照强烈, 干旱少雨,而且风沙天 气较多。所以农村妇女 在辛勤劳作的时候,都 要头顶着手帕。

手帕既可以防止强 烈的日光对皮肤的侵害 ,又能阻止尘土进入到 头发,而且头发也不能 被风吹乱。当在外劳作 ,没有随身携带毛巾的 话,手帕又可以擦汗抹 灰,实在既实惠有美观 。

无论是在西安城还是 陕西农村,都随处可见 “一边盖”的房子。据 说因为陕西干早少雨, 所以这一边盖的房子能 让雨水全部流到自家的 田地里,正所谓“肥水 不流外人田”。

唱腔

• 咸阳秦腔唱腔,分板式和彩腔两部分,每个 部分均由“苦音”和“欢音”(又称花音) 两种声腔体系组成。苦音腔是秦腔区别于其 他剧种最具有特色的一种唱腔,演唱时激越、 悲壮、深沉、高亢,表现出悲愤、痛恨、怀 念、凄凉的感情。欢音腔则欢快、明朗、刚 健,擅长表现喜悦、愉快的感情。秦腔板式 分为一板三眼、一板一眼、有板无眼和无板 无眼四种。

关中人不喜欢柔软 的枕头,而选择木制的 枕头和石制的枕头。这 是和关中人憨直的秉性 分不开的。 当夏季酷热 难耐的时候,庄稼汉晚 上睡觉的时候,更愿意 枕着一块砖头或者石头 当作枕头,枕在上面而 酣然高眠。而且,关中 人亲切地把它叫做:“ 金不换”,意思就是用 金子也不换的宝贝,足 真切了。

关中地区把饭碗不叫 饭碗而叫老碗。由此可 见,这个“老”字并不 是代表了老碗的历史多 么悠久,而是碗中“老 大”的意思。说起这老 碗,产地耀县(今铜川 市耀州区),属于青花 粗瓷。正宗的关中地区 大老碗,碗深而圆,其 容量起码有一般吃饭用 的小碗七八个之多。关 中人吃饭图得就是个热 闹劲儿,他们喜欢一起 扎堆儿吃饭,人们把这 叫做“老碗会”。

二·陕西艺术文化

1.

面条像腰带

陕

锅盔像锅盖 辣子是道菜

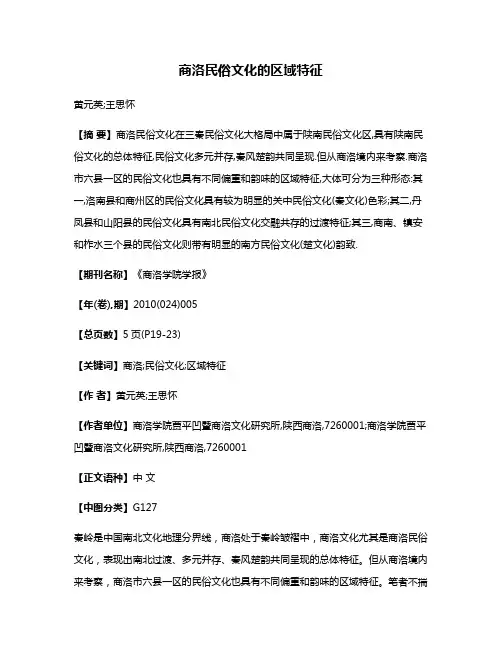

商洛民俗文化的区域特征

商洛民俗文化的区域特征黄元英;王思怀【摘要】商洛民俗文化在三秦民俗文化大格局中属于陕南民俗文化区,具有陕南民俗文化的总体特征,民俗文化多元并存,秦风楚韵共同呈现.但从商洛境内来考察.商洛市六县一区的民俗文化也具有不同偏重和韵味的区域特征,大体可分为三种形态:其一,洛南县和商州区的民俗文化具有较为明显的关中民俗文化(秦文化)色彩;其二,丹凤县和山阳县的民俗文化具有南北民俗文化交融共存的过渡特征;其三,商南、镇安和柞水三个县的民俗文化则带有明显的南方民俗文化(楚文化)韵致.【期刊名称】《商洛学院学报》【年(卷),期】2010(024)005【总页数】5页(P19-23)【关键词】商洛;民俗文化;区域特征【作者】黄元英;王思怀【作者单位】商洛学院贾平凹暨商洛文化研究所,陕西商洛,7260001;商洛学院贾平凹暨商洛文化研究所,陕西商洛,7260001【正文语种】中文【中图分类】G127秦岭是中国南北文化地理分界线,商洛处于秦岭皱褶中,商洛文化尤其是商洛民俗文化,表现出南北过渡、多元并存、秦风楚韵共同呈现的总体特征。

但从商洛境内来考察,商洛市六县一区的民俗文化也具有不同偏重和韵味的区域特征。

笔者不揣浅陋,提出对商洛民俗文化的区域划分和形态归类,抛砖引玉,就教方家。

商州区和洛南县地处秦岭脚下,属于暖温带南缘季风性气候,山上的植被和物种,生产方式及作物品类,都属于北方型。

洛南县处于洛河上游,还是陕西南部唯一归属黄河流域的县。

这种地理特征决定了商州、洛南两地的生产、生活方式。

《洛南县志》记载,商周时期,先民们就在洛河两岸种植黍、稷、麻等适宜北方生长的作物。

对于洛南县的饮食习俗,县志作如此概括:“建国前,洛南百姓常年以粗粮、洋芋为主,尚有觅食野菜者……建国后,人民生活水平大有提高……城乡居民主粮则以小麦为主,秋杂粮次之。

此外尚有猪肉、牛肉、羊肉、鲜蛋等,食品结构得到不断改善。

早饭多以蒸馍、稀饭或糊汤为主,菜以小菜为主,有时也有炒菜。

陕西关中地域文化

陕西关中的地域文化陕西简称陕或秦。

人们又称陕西为“三秦”,一般是按从陕西地地理特征分为关中、陕北、陕南三个自然区域来理解地。

陕西地势特点是南北高,中部低,而北山和秦岭把陕西分为三大自然区域:北部是陕北高原,中部是关中平原,南部是秦巴山地。

关中的农村有很多习俗,也有很多有趣的现象。

“凳子不坐蹲起来”,就是一俗、一景,也是关中八大怪之一。

蹲,按咱陕西方言说的更俗一点,就是圪蹴,就像秦腔戏一样老陕都知道。

关中农村人爱圪蹴,爱圪蹴着“晒暖暖”,尤其爱圪蹴着吃饭。

特别是早上,在村子巷口十字老槐树下圪蹴着一堆人吃饭,除非天气实在不好,一般天气时村里的男人们大都会端一个大粗瓷碗,圪蹴在老槐树下边吃边谝闲传,不知啥时起,也不知是谁,把这种吃饭谝闲传的场合称为“老碗会”。

能来“老碗会”的一般饭菜水平都差不多,每人一老碗烧的稠糊糊的苞谷榛,有的在苞谷榛上盖一坨子浆水菜,手弯子夹两三个杠子馍或蒸馍,右手捉筷子,边走边吃。

也有讲究的人,左手一个老碗,虽然同样是苞谷榛,但浆水菜不盖在苞谷榛上,而是右手除了握着筷子,还端着一个碟子,里面有不多的浆水菜,边上围着几个蒸馍。

也有日子过得殷实的用碟子端着毃的蒜再加些腌蒜薹,或者就是一碟油泼辣子加腌蒜薹,到了秋天有人就端着炒绿辣子,但差不多都吃着半揸厚的苞谷面发糕。

不管是一碗端的还是一碗一碟的,来到“老碗会”同样没有坐的,同样得圪蹴着吃饭。

先来后到的人以最早圪蹴在此的人为准,自感与其关系近或者资格差不多的,就圪蹴在左右或对面,后来的人来了就补留下的空子,自动地围成一圈。

开始围小了,随着来人越来越多,后来的人就不断地往后退着。

当然,不管最后这个圈退到多大,最早来的那个人是不用动的。

“老碗会”的主题永远是屋里的婆娘,上学的孩子,后头的猪娃,地里的庄稼,日月的辛劳,社会的趣事,当然打趣逗乐也是一项重要内容。

吃着各自碗里的饭,看着人家碗里的,如果比别人的好,就会有一种自豪感,神气活现,觉得娶了个好媳妇,饭比别人差的,自觉没了面子,吃了人家一筷子调了油泼辣子的好浆水菜或腌蒜薹,只有叹一口气。

陕南地区的地域特色及发展规律

初论陕南文化的地域特色及发展规律在幅员辽阔的中国大地上,陕南本是一个很不起眼的小地方,只是说起它的与众不同的地理位置与历史文化,又是一个特色突出的闻名之邦,久来令人所关注。

陕南地处陕西省境的南部,北面以秦岭为屏,与关中相望;南面以巴山作障,与楚蜀相接。

横越陕西中部的秦岭,又是我国黄河流域和长江流域的主要分水岭及地理上北方与南方的分界线。

自古以来,久有域属黄河文化的秦地文化区位其北;域辖长江文化的楚地文化区置其南,遂使陕南的地域文化的历史源渊,不追溯到黄河流域的秦文化,就要寻根于长江流域的楚文化。

以致陕南的地域文化,则长期表现有秦楚文化交汇相融的地域特征,而与南北各地相不同。

只是由于文化是一个海涵十分浩瀚的历史概念,尚难仅以此文一一举证说明,只能采用举隅方,剔其最能表现陕南地域文化特色与发展规律的戏剧文化略示论述,籍以概观其域文化的历史真貌。

明清时代,是陕南戏剧文明兴起与繁荣的一个重要时刻。

明代中叶以前,高山纵横,密林蔽天,人烟稀少的陕南山地,除了有各种山歌民舞活动外,戏剧文化还几乎处于空白。

但是,到了明代末叶以后,形势就发生了根本的改变,随着江南楚地和西北秦地戏剧艺术的不断北上和南流,陕南各地也相继出现并形成了汉调恍恍、汉调二簧、陕南道情、陕南曲子、商洛道情、商洛花鼓,以及弦子戏,八岔戏,大筒子戏等多种形式的戏剧声腔,使往日平静旷漠的秦巴乡野顿时热闹红火起来,极大地促进了陕南社会文化文明的进步和发展。

可见明清时期,秦楚地的戏剧文化向陕南地区的不断流播与南北交融,是陕南戏剧文化文明得以发展的一个基本规律与地域特征。

这一规律,曾使陕南的戏剧文化既包含有南方楚地戏剧文化的奇光异彩,同时也呈现出北方秦地戏剧文明的历史辉煌。

由此可见,陕南虽然地处偏僻,而明清时代的戏剧文化的飞跃发展,确为陕南地区历史文化文明的发展做出了不可磨灭的重要贡献。

当前,在新的历史条件下,为了再造陕南文化文明的再度辉煌,研究它的过去,寻找历史的内在联系与发展规律,把握当前的发展走势,准确的预测未来,就必然成为时代赋予我们的一项历史重任。

陕西文化陕南陕北关中

陕北饮食文化

❖ 陕北的农作物主要有:苦菜、白菜、苜蓿、 谷子和糜子、玉米等;传统的陕北饮食,在 用料上极其讲究,讲究素荤搭配,粗粮细作; 在烹制技术上,烧、烤、炸、炒、蒸、煮、 熬、炖、涮、烩、煎、扒、焖、拌等工艺交 替使用,制作过程精到细致,以求达到色、 香、味俱全的境界,其中以熬,炖,烩为主 要的烹饪方法。

陕北饮食文化

❖ 陕北大烩菜

❖ 包罗万象,营养丰富,荤素皆备, 是陕北传统的大众化食品。常见 的陕北大烩菜有白菜烩菜、土豆 烩菜、萝卜烩菜、大豆烩菜等。 其主料为肉、粉条、洋芋、肉, 其中肉以小炒肉为佳,也有用红 烧肉、丸子、鸡块等。陕北荤大 烩菜制作材料为:猪五花肉、油 炸豆腐、肉丸子、海带、油炸土 豆、香菇、粉条或白菜、适量菜。 配料:花生油、花椒、姜片、大 葱、大料、酱油、盐、鲜汤等。

❖ 二是爱吃肉,尤以猪肉为 嗜好。当地俗话有:“三 天不动荤,说话没精神”、 “三天不喝油汤,心里燥 得发慌”的顺口溜,形象 生动地说明了陕南人对吃 肉的偏爱。

❖ 三是爱喝酒。所谓“无酒 不成宴席”、“无酒不成 礼仪”。

陕南饮食文化

❖ 陕南饮食文化六大特点: ❖ 第一,历史悠久,几乎与中华饮食文化同步; ❖ 第二,历史上南北移民对陕南的开发和饮食文化的影响; ❖ 第三,南北交汇的特殊地域位置,使这里物种兼南北,饮食

对外汉语 0901 葛慧雅

关于三秦

❖ 陕西为什么又称“三秦”? ❖ 项羽后引兵东问,都彭城(今徐州),以中国

最高统治者自居,大封诸侯。其中将刘邦封汉王, 都南郑,辖陕南及巴、蜀之地。为防刘邦势力扩张, 牵制刘邦,他又将陕西的关中和陕北一分为三:封 秦降将章邯为雍王,都废丘(今兴平东南),辖咸 阳以西及甘肃东部地区;封司马欣为塞王,都栎阳 (今西安阎良附近),辖咸阳以东;封董翳为翟王, 都高奴(城址史有三说:富县、安塞、延安)辖陕 北。将关中之地分封给秦朝三个降将,故后世泛称 陕西为“三秦”,咸阳成了三秦的分界点。

三秦文化介绍

三秦文化介绍一、三秦文化的历史渊源所谓三秦是指,秦朝灭亡后,项羽三分过去的秦国之地,故称三秦。

到了近代,三秦泛指陕西所辖的关中,陕北,陕南地区。

陕西是中华文明的发祥地,先后有14个王朝在此建都,包括中华文明最为辉煌的周秦汉唐四个王朝!二、三秦文化艺术(一)建筑1、秦始皇陵是中国历史上第一座规模庞大,设计完善的帝王陵寝。

秦始皇陵是中国历史上第一个皇帝陵园,陵园按照“事死如事生”的原则,仿照秦国都城咸阳的布局建造,大体呈回字形。

地下宫城(地宫)为核心部位,其它依次为内城、外城和外城以外2、兵马俑制成兵马(战车、战马、士兵)形状的殉葬品世界第八大奇迹人殉,奴隶是奴隶主生前的附属品,奴隶主死后奴隶要作为殉葬品为奴隶主陪葬。

秦始皇兵马俑陪葬坑坐西向东,三坑呈品字形排列。

3西安城墙又称西安明城墙,是中国现存规模最大、保存最完整的古代城垣4 陕北窑洞陕西窑洞主要分布在陕北,指陕西省延安、榆林等地的窑洞式住宅。

它建在黄土高原的沿山与地下,是天然黄土中的穴居形式,因其具有冬暖夏凉,不破坏生态,不占用良田,经济省钱等优点,被当地人民群众广泛采用。

陕北窑洞有靠山土窑、石料接口土窑、平地石砌窑多种,一般城市里以石、砖窑居多,而农村则多是土窑或石料接口土窑。

主要形式有地坑窑、沿崖窑、锢窑。

靠崖式窑洞,下沉式窑洞、独立式等形式,最大的特点就是冬暖夏凉(二)雕塑绘画1 昭陵六骏陕西礼泉县唐太宗李世民陵墓昭陵北面祭坛东西两侧的六块骏马青石浮雕石刻。

六骏是李世民在唐朝建立前先后骑过的战马、为纪念这六匹战马,李世民令工艺家阎立德和画家阎立本,用浮雕描绘六匹战马列置于陵前。

2 书法家欧阳修、诸遂良、欧阳通、颜真卿(三)戏曲、音乐1、秦腔古时陕西、甘肃一带属秦国,所以称之为“秦腔”。

因为早期秦腔演出时,常用枣木梆子敲击伴奏,故又名“梆子腔”。

2 陶埙陶埙在古代主要为诱捕猎物所用,是中国最古老的闭口吹奏乐器。

陶埙在八音中是属土音,3 陶哨陶哨是历史悠久的民俗玩具,产地颇多。

三 秦 文 化

三秦文化所谓三秦文化,是指三秦大地上存在的地方本土文化。

“三秦”原本仅指陕西关中及陕北南部地域。

据《史记·项羽本纪》记载,秦朝灭亡以后,项羽三分秦故地关中,以秦降将章邯为雍王,领有今陕西中部关中平原咸阳以西地方;封司马欣为塞王,领有今咸阳以东至黄河的地区;董翳为翟王,领有今关中以北陕北南部地方,将其合称为三秦。

今以“三秦”泛指包括关中、陕北和陕南在内的陕西全省。

三秦文化即陕西历史文化,是三秦自然环境养育的文明之花,是中华民族的地方文化之一。

三秦文化是三秦特定空间、特定地域的文化,它是在特定的自然人文环境中形成和发展的,三秦自然环境包括地理环境和经济环境等通过物质生产实践间接地影响并制约着该环境下三秦文化的生成和发展,且使其有了显著的地域特征。

地理环境和经济环境都影响着三秦文化的形成和发展,但在二者之中,地理环境是基础,它不仅影响着该环境下的地域文化,而且影响着该地的经济环境,与经济环境一起,共同作用于该环境下的三秦地域文化。

列宁说过:“地理环境的特征决定着生产力的发展,而生产力的发展又决定着经济关系的以及随在经济关系后面的所有其他社会关系的发展。

”地理环境决定着社会经济环境及其他社会环境的状况,进而影响着文化的生长。

一.三秦文化的地域范围从地域文化的一致性上考虑,以三秦来代表陕西,或以陕西的地域来局限三秦的文化都是不太合适的。

明显地,秦岭以南的汉水谷地,自古至今,其地域文化受楚文化影响较深;相反,陇中和宁南黄土丘陵地区倒是与关中、陕北在民俗文化上表现出了较大的一致性。

由此可见,三秦文化区的范围仍应以楚汉之际的雍、塞、翟三国疆域为基本的地域范围,按现在的行政区划则包括陕西的中部和北部、甘肃的东部和宁夏的南部。

二.三秦文化的地域构成在认识地域文化时,既要重视整体把握,也要注意微观分析。

三秦文化是在秦地地理环境作用下形成的三秦地域文化,受自然环境的影响,广义地又可把它相对分为陕北黄土高原文化、关中平原文化和陕南山地文化(或称陕北文化、关中文化和陕南文化)。

陕西秦岭之巅的家乡风俗

陕西秦岭之巅的家乡风俗秦岭,素有"长山秀水好风光"之称,位于中国陕西省的中部,横贯陕西南北。

其独特的地理位置和丰富的自然资源,孕育了独特而丰富多彩的家乡风俗。

下面就让我们来一探秦岭之巅的家乡风俗风情。

一、风土人情地处秦岭之巅的家乡风俗深受地域环境和历史文化的影响。

人们生活简朴,重视亲情和友情,邻里之间团结互助。

在农忙时节,村里的人们总会齐心协力,互帮互助,共同完成田间劳作。

夏日里,村民们喜欢在乡间田野里放风筝,包饺子,丰富多彩的家乡风俗让外来游客流连忘返。

二、节日庆典秦岭之巅的节日庆典也是家乡风俗的一大亮点。

每逢春节,村民们会举行盛大的庙会活动,祈求风调雨顺,年年丰收。

清明节时,人们会到乡间墓地扫墓祭祖,表达对故人的思念之情。

端午节时,村里的少年儿童会举行划龙舟比赛,欢天喜地庆祝节日。

三、美食特色陕西省自古以来就是一个烹饪大省,秦岭之巅的家乡风俗也不例外。

家常菜肴中,有着地道的陕西风味,如油泼面、羊肉泡馍、擀面皮等,口味独特,香气扑鼻。

此外,秦岭地区还以水果著称,山间的板栗、苹果、樱桃等各种水果,甘甜可口,倍受人们喜爱。

四、习俗传统秦岭之巅的家乡风俗习俗丰富多彩。

婚礼上,新郎需骑马迎亲,新娘要接受家中各种考验,以示未来生活的幸福美满。

丧礼上,则要严格遵守各种吊孝、守孝的传统,尊重先人。

此外,一些传统节日如元宵节、中秋节等也有着特定的习俗,流传至今。

五、民间艺术秦岭之巅的家乡风俗还有着独特的民间艺术表现形式。

如秦腔、山歌、剪纸等,是人们生活中不可或缺的一部分。

人们通过表演和传唱,传承着这些优秀的传统文化,使之代代相传。

六、结语秦岭之巅的家乡风俗源远流长,文化底蕴深厚,富有地方特色。

这里的人们热情好客,勤劳朴实,生活方式简朴而充实。

在这里,人们感受到了浓浓的乡土气息,体验到了纯朴的农耕文化。

秦岭之巅是一个让人留恋的地方,其独特的家乡风俗风情,让人们回味无穷。

陕西省简介

陕西省简介陕西省,简称陕或秦,也称“三秦”,位于中国西北地区东部的黄河中游,东隔黄河与山西相望,西连甘肃、宁夏,北邻内蒙古,南连四川、重庆,东南与河南、湖北接壤,是连接中国东、中部地区和西北、西南的交通枢纽,也是著名的古丝绸之路起点。

总面积20.56万平方公里,占全国面积的2.14%,在各省区中排第11位。

从整个地形看,南北长、东西窄,两头高、中间低,由关中盆地、陕南秦巴山区与陕北黄土高原构成三个各具特征的自然区,其中关中盆地又号称“八百里秦川”。

政府网站:/1.1人文状况陕西是中国古人类和中华民族文化重要的发祥地之一,是中国历史上多个朝代政治、经济、文化的中心,是中华民族历史文明最早走向世界的地方,也是现代中国革命的圣地,为炎黄子孙的生存、繁衍和人类历史文明做出了独特的贡献。

文化发祥地陕西是远古文化的摇篮之一。

公元前28世纪左右,黄帝、炎帝就曾在陕西活动过。

从西周到唐朝,有14个王朝在这里建都,长达1100多年。

悠久的历史,给陕西地上地下留下了极为丰富的文物遗存,文物点密度之大,数量之多,等级之高,均居中国之首。

全省拥有各类文物景点3.5万余处,被列为全国重点文物保护单位的有37处,秦始皇陵及兵马俑已被列入《世界遗产名录》。

中华民族始祖轩辕黄帝陵、秦始皇陵兵马俑陪葬坑、唐太宗昭陵、唐高宗干陵、司马迁墓、勉县诸葛亮墓、明代西安城墙、佛教净土宗的祖庭香积寺、大慈恩寺、西安市化觉巷清真寺、法门寺以及出土文物、大雁塔、小雁塔、扶风法门寺塔、高陵三阳寺塔、泾阳的崇文寺塔、彬县大佛寺石窟、耀县药王山摩崖造像、子长县钟山石窟以及蓝田县水陆庵雕塑、西安碑林、耀县碑林、略阳碑林、摩岩题刻的代表陕南的石门栈道题刻、著名石刻昭陵六骏、汉茂陵石刻、唐干陵石刻和唐桥陵石刻、以及众多的博物馆:陕西历史博物馆、秦始皇兵马俑博物馆、西安唐代艺术馆、咸阳博物馆、汉中市博物馆、碑林博物馆、半坡遗址博物馆、干陵博物馆、临潼华清宫御汤遗址博物馆、耀州窑遗十博物馆、司马迁纪念馆以及延安革命纪念馆、西安事变纪念馆等。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

三秦文化之陕南文化风情殷书文【摘要】作为巴山蜀水之地,陕南以其特别的地理位置和历史文化因素,形成了它特别的陕南韵味。

它有别与关中和陕北传统的三秦文化,“秦风楚韵”是它典型的文化特征,其中商洛、安康、汉中便是陕南文化的代表,它们虽同为陕南,却又大不不相同,从而更加增添陕南独特文化的魅力。

【关键词】陕南、文化、地理陕南简介史记《项羽本纪》有载“而三分关中,王秦降将以距塞汉王。

项王乃立章邯为雍王,王咸阳以西,都废丘。

长史欣者,故为栎阳狱掾,尝有德于项梁;都尉董翳者,本劝章邯降楚。

故立司马欣为塞王,王咸阳以东至河,都栎阳;立董翳为翟王,王上郡,都高奴。

”三位诸侯王都是秦降将,故人们称他们为三秦王。

与之相应地,这三诸侯国之地称为三秦,沿袭下来,“三秦”也就成为了陕西的代称。

从地域文化的一致性上考虑,以三秦来代表陕西是不太合适的。

陕南北靠秦岭、南倚大巴山,汉江自西向东穿流而过。

陕南从西往东依次是汉中、安康、商洛三地。

陕南的汉中、安康自然条件方面具有明显的南方地区特征。

汉中、安康尤其是汉中,接近四川、重庆,通常采用四川、重庆方言。

陕南商洛位于陕西省东南部,有南北过渡的气候条件以及秦楚文化融合的人文特征,商洛北部的方言接近陕西官话,西部、南部各县方言比较多呈现出南北方言荟萃的特点,有“秦风楚韵”之称。

明显地,秦岭以南的汉水谷地,自古至今,其地域文化受楚文化影响较深;陇中和宁南黄土丘陵地区倒是与关中、陕北在民俗文化上表现出了较大的一致性。

那么巴山蜀地这一方水土是如何灌溉这一方人?陕南韵味在陕西三大板块的文化底色中,关中以农耕文化的历史延续性创造了灿烂的农耕文化,与此种文明相辅相成的儒家文化便作为其文化的主要思想基础而形成了重本轻末,重农轻商和以“躬行家教为本”的个性,陕北则以游牧文化的底色杂以江南色泽,形成了农耕文明与游牧文明共同构成的强悍与粗犷,细腻奔放但不委婉,挑战传统而无传统的剽悍疏狂。

而陕南三大板块均以渔猎文化作为其最基本的生存特征而具有鲜明的内倾性和柔韧品格。

崇尚道义与信奉儒家文化,向往人的自由超脱而信奉道家文化,明显的山神崇拜,是陕南文化共有的个性。

陕南地处秦岭以南,山大沟深,属于典型的江南文化特征。

从地理因素来看,商洛兼有东接中原之利,丹江东南出秦岭与汉江交汇,可南下湖广,有着极为明显的中原文化个性且兼有湖广特征,人多出汉口而不北上关中,受湖广的文化浸淫较深而传统的儒家文化、道家文化均在此有较深的根基。

(一)商洛:儒家文化的深厚底蕴从中国地形地理图中可以看出,商洛以其揽中原大地,俯江汉平原的有利因素和东依河南而占中原农耕文化之利,南沿丹江而南下荆襄使之得河川之便,因而在历史上,商洛看起来似乎很少与关中来往而仅以关中的蓝田蓝关古道作为南通中原的捷径保持着与长安的联系。

地理上的偏避和山大沟深,且受农耕文明的影响较深,使商洛文化中兼有渔猎文明、江南游耕文明的多重性质。

如果说,儒家文化是农业文明的思想基础,具有较为浓郁的伦理色彩;注重于个体的人格陶冶而呈现出重人本,重教化而偏重于个体的人格修炼的话,那么游耕文明和渔猎文明混合的杂色,则使得商洛的文化个性更呈现出除对儒学的信仰之外对山的崇拜,对水的敬畏。

对土地的依恋和对自然神秘力量的颖服。

相对来说,商洛地区土地贫脊,山大山多而无江南丘陵地带的游耕之便,山大水少也无江南的大江大川,故而在其文化原色中,游耕文明的特质表现得并不充分而更多的是渔猎文化中常常出现的对山的崇拜、对动物、植物的隐秘图腾,向往儒化的人格方式,从而使之整体地呈现出较高的文化修养和狭隘封闭的人文心态。

(二)汉中:质朴厚重而狡黠的文化韵味汉中因地处汉江中游而定名,且因其据秦岭以南,大巴山以北处于秦蜀之间而为历代兵家所倚重。

早在公元前312年秦惠王时就设汉中郡。

秦末楚汉相争时刘邦曾被封为汉中王,东汉末年汉中人张鲁曾创立政教合一的割据政权,三国时汉中成为蜀汉政权与曹魏政权争夺的重点,魏晋南北朝时,汉中又成为南北政权争夺的军事重镇,各朝各代屡缩屡减,屡增屡加,治所面积也减盈不止。

汉中为陕南的物资集散中心和重要的工农业城市,因地处汉江谷地和秦巴山间,素有陕西小江南之称,盆地内物产丰富,是陕西重要的粮食生产基地,是陕西境内最为典型的渔耕文化地区。

历史上的汉中,因卡由秦入蜀的咽喉要道而向为兵家所看重。

中国历史的楚汉相争、蜀魏之争,使汉中产生了巨大的影响,褒斜栈道、子午道、拜将台、萧何月下追韩信,褒姒的传说、鲁班的传说、诸葛亮的传说、张良的传说、张骞、蔡伦等一大批中国历史上的名人轶事和文化遗存,使汉中在中国文化史中占有重要地位,也使汉中的文化个性具有丰富多彩的内涵和多姿多样的历史精神。

历代兵家之所以看重汉中,除地理位置的因素外,丰富的出产也使得他们把据汉中而扼巴蜀出关陇作为进退可依的桥头堡,诸葛亮六出祁山均以汉中为根据地,造木牛流马也以汉中为大本营,同时汉中还因出美女褒姒而闻名,西周王朝因褒姒而倾覆的历史故事,西汉时郎官张骞出使西域和开创丝绸之路的壮举,东汉蔡伦造纸术,以及武候祠、蔡伦墓、拜将台、张良庙等文物古迹和发明创造,使汉中具有了和汉唐长安同等重要的文化价值。

因此,可以说,汉中文化,具有着较之于陕北、商洛、安康更为重要的人文品德和历史文化个性,有着三秦大地除长安外任何地方都无可比拟的文化价值。

(三)安康:渔猎文化的典型地貌安康是陕西最南的行政区,与商洛同样有着悠久的历史。

和商洛不同的是,安康地处秦岭南麓,居汉江中游属陕西水利资源最为丰富的地区。

早在秦朝就已置西城县,历经汉隋唐宋,在元代并入金州,明代改为兴安州,清朝复撤州设县为安康县。

安康的特殊地理位置决定了它的文化个性是渔猎为主的文明形态。

由于地处秦岭南麓,且跨秦巴两大山系,有着极为丰富的水利资源和亚热带气候条件,所以其远祖先民的生产生存形态就形成了依水靠山作为自己的主要生活资料获取来源。

远在西康、阳安、襄渝三大铁路未开通以前,安康的闭塞和对外交通的不便使之仅能依靠汉江的水运东南向出湖北,这也就决定了它基本上属于荆楚文化圈而和秦中文化圈有着较大的区别。

生活方式也基本属于游耕民族的一类而兼之以渔猎,汉江和秦巴山地的丰富水利资源、自然资料使安康人活得艰难但安逸。

他们较少农耕文化的血脉而更多浸淫的是渔猎文化对自然的倚重,这就决定他们与关中人秉性的不同和与商洛人的差异。

在安康人的心目中,山、水的滋润养成了安康使安康人对水的崇拜敬畏和对山的膜拜。

因此,农耕文化中的伦理关系在安康不那么受到人们的推崇,而道教文化中的自然观念,自由观念在安康却有着较广普遍的社会基础。

山高林密、河流密布而少耕作的条件,河流密而水量不丰和山高山大却无多少可资利用的谷地,决定了安康人生存的艰难。

但安康人却享有着绝大的精神自由,同样属于“圣人布道此处偏遗漏”的传统文化死角,因此在其文化表现形式的存在上,并无一定的信仰和追求,一切选取皆由对自己生活需要而决定。

在安康大大小小的县域集镇中无文庙和敬奉孔子的痕迹,倒是布满了道教人物的遗踪和道教遗存。

从而形成了乐山乐水乐自然的精神区间。

从历史中走出的安康,人们谨小慎微,无大作为也无小过失,没有也不可能形成对社会的大破坏和大促进,无乱世之袅雄亦无治世之英雄,因为大的地理环境和文化背景决定了安康人的仁和智,也决定了安康人在一种相对封闭的历史文化环境中自得其乐。

陕南民间艺术文化韵味总是需要一定的手段、方式来表达,而独特的陕南韵味也构成了丰富的三秦文化。

其中商洛花鼓、陕南民歌当属陕南民间文化的瑰宝。

商洛花鼓种轻盈、柔媚、婉约而无关中豪放慷慨的艺术感觉,虽然同属荆襄和中原文化圈,商洛花鼓戏既无豫剧的劲健,也无楚剧、湖北高腔、汉剧以黄汉语言为主要行腔创调原则的个性,也无豫剧、楚剧、汉剧音乐风格上的大气与凝重。

在作为戏曲剧种的选材上,前三者都重在表现重大的历史事件和历史人物,产生过一大批具有重大影响的剧目,而商洛花鼓戏则更长于表现小故事、小人物,即便是有个别剧目的表现重大历史题材为背景,但是其剧种特色也决定了它在表现形式上以轻盈巧笑的舞台结构展示出人物的另一面,即滑稽调笑的戏谑性风格。

在音乐的素材上,商洛花鼓戏与楚剧、汉剧、湖北高腔同属于以民间小调为主形成的曲牌联套音乐形态,但商洛花鼓戏似乎较之于后者,更接近于原汁原味的民歌,后三者则在音乐的调性调式上接近板腔体而形成了楚剧、汉剧、汉调桄桄这一大的剧种体系,商洛花鼓显然没有,也不可能衍生出后者的家族体系。

这就是说,较之于豫剧、楚剧、湖北高腔和汉剧,商洛花鼓由于其产生环境的地域因素,使她不可能有如后者那样宽广的流行、演变空间。

相对的封闭和地理环境的限制,商洛花鼓只能以一种地域性的心理调适,在自己的活动区间内流动,并成为这个地区的一种艺术形态。

山歌和歌舞则大多为内容俗而不放,细且婉约、热烈而细腻的柔婉,这就形成了与商洛、关中、陕北文化特质的绝大区别。

民歌就是情歌,而无陕北民歌那种充满强烈政治意味的歌颂咏叹。

而且这种情歌细腻柔婉且大胆热情奔放,绝无商洛民歌的含蓄、内致和扭捏。

文化反思在这个世界上,自然力量和历史人文是形成现有世界两个终极因素,而此赋予给陕南的是我们现在所看到的经过历史沉淀的陕南文化。

我们强调保护传统文化、继承传统文化,我们在现有的陕南文化当中,看到人类智慧的结晶,看到了别与其他而独树一帜“秦文楚韵”,我们为此自豪而大声声张要将其发扬光大。

但是,我们听得见呼声却看不见行动,我们提出意义却不明白意义,陕南文化的精粹正在一点点流失。

相反,在日本、韩国、甚至台湾,我们看到了在现代文明下被保护完整而又流传世界茶道、和服、泡菜等等等。

如此博大而有精深的文化,不仅仅需要口号,需要政府,更需要我们作为文化传承人的积极主动,了解“秦文楚韵”,在这个物质掩埋文明的当前世界状态下,不仅仅是在保护一种文化,更是在丰富我们自身的精神世界,在我们自己的精神世界中获得先辈们的智慧。

同时,古巴比伦文明的陨落并不代表这个世界便不再精彩,文化创新和发展是文化源远流长的出路。

当郭沫若先生逝世后(这个世界唯一懂甲骨文的人),甲骨文便淡出人类文明,成为文明的活化石。

所以我们不仅要继承,还要为陕南文化增添新元素,为它带来新的活力。

从传承的角度来讲,陕南文明是我们陕南人、三秦人的骄傲,然而应试教育是中国教育的主题,文化教育、素质教育望其项背,从孩子开始加强文化意识,是为三秦文化注入动力之源,是三秦文化未来希望的根本。